10,99 €

Mehr erfahren.

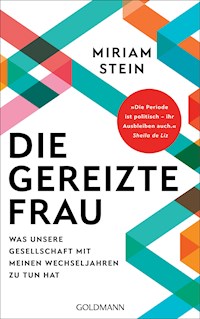

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die "Wechseljahre" brauchen dringend ein Makeover

Die Periode ist politisch – ihr Ausbleiben aber auch. Als Miriam Stein von Hitzewallungen, Schlafstörungen und weiteren unangenehmen Vorboten der Menopause überrascht wird, erkundet sie die ihr von der patriarchalen Gesellschaft zugedachte Stellung neu. Leicht gereizt stellt sie fest: Die sogenannten Wechseljahre sind das letzte Tabu der Frauengesundheit.

Bis zum heutigen Tag bestimmen Mythen und Fehlinformationen den Diskurs: Das Klimakterium erscheint als peinliche Hormonmangel-Krankheit. Der unfruchtbar – und somit unattraktiv – gewordenen Frau wird geraten, sich neu zu erfinden. Ganz so, als sei während der hormonellen Umstellung ihre gesamte "alte" Identität verloren gegangen.

Miriam Stein räumt mit alten Vorurteilen auf und holt das Thema aus dem gesellschaftlichen Abseits. In Die gereizte Frau verbindet sie unterhaltsam und klug persönliche Erfahrung mit feministischer Gesellschaftskritik. Ausgehend von häufigen klimakterischen Symptomen und den damit verbundenen misogynen Klischees und Behauptungen schreibt sie die Geschichte vom weiblichen Älterwerden neu. Eine wichtige Lektüre für jede Frau, die selbstbestimmt altern möchte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Die sogenannten Wechseljahre sind das letzte Tabu der Frauengesundheit. Bis zum heutigen Tag bestimmen Mythen und Fehlinformationen den Diskurs: Das Klimakterium erscheint als peinliche Hormonmangel-Krankheit. Der unfruchtbar – und somit unattraktiv – gewordenen Frau wird geraten, sich neu zu erfinden. Ganz so, als sei während der hormonellen Umstellung ihre gesamte »alte« Identität verloren gegangen.

Miriam Stein räumt mit alten Vorurteilen auf und holt das Thema aus dem gesellschaftlichen Abseits. In diesem Buch verbindet sie unterhaltsam und klug persönliche Erfahrung mit feministischer Gesellschaftskritik. Ausgehend von häufigen klimakterischen Symptomen und den damit verbundenen misogynen Klischees und Behauptungen schreibt sie die Geschichte vom weiblichen Älterwerden neu. Eine wichtige Lektüre für jede Frau, die selbstbestimmt altern möchte.

Autorin

Miriam Yung Min Stein ist Journalistin und Buchautorin und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie wurde 1977 in Südkorea geboren und wuchs in einer deutschen Familie als Adoptivkind auf. Sie hat mit Christoph Schlingensief und Rimini Protokoll Theater gemacht, schrieb zehn Jahre für die Süddeutsche Zeitung und ist heute Kulturchefin der deutschsprachigen Ausgabe der Harper’s Bazaar. Miriam Stein hielt sich immer für eine alte Seele im jungen Körper – aus heutiger Perspektive ein Zeugnis jugendlicher Verklärung.

MIRIAMSTEIN

DIEGEREIZTEFRAU

WASUNSEREGESELLSCHAFTMITMEINENWECHSELJAHRENZUTUNHAT

Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2022 by Miriam Stein

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: FinePic®, München

Redaktion: Angelika Lieke

EB ∙ Herstellung: CF

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN 978-3-641-28325-4V002

www.goldmann-verlag.de

»Letztendlich macht Altern glücklich. Klar wird man dicker und bekommt Falten – aber eben auch viel mehr Freiheit.«

Isabella Rossellini

Inhalt

Einleitung – Krisenbewältigung in der heißen Phase

So oder so: Wir müssen darüber sprechen

Teil I – WTF?!

Schlechtes Timing, wenig Wissen: mein Körper im Sinkflug

KAPITEL 1 – Stärkere Blutungen

Verklumptes Frausein: von Blutlachen, schulterzuckenden Gynäkolog*innen und weisen Walkühen

KAPITEL 2 – Leicht reizbar

»Nimm das doch nicht so persönlich«: von unterdrückten Wutausbrüchen und cholerischen Männern

KAPITEL 3 – Erschöpfung

Zyklus voller Ups and Downs: Tanz der Hormondrüsen und Alternativen zur Standardvorsorge

KAPITEL 4 – Fettverteilung

Leibesübungen: von Bauchliebe, dem Preis der Fitness und Widersprüchen des Sporttreibens

KAPITEL 5 – Scheidentrockenheit

Viva la Vulva: von Sex, mittelalterlichen Exhibitionistinnen und Laserstrahlen

KAPITEL 6 – Unregelmäßige Zyklen

Auf Eis gelegt: vom technologischen Fortschritt, selbstbestimmter Fruchtbarkeit und Social Freezing

KAPITEL 7 – Haare an den falschen Stellen

Der Mann in mir: vom Gängeln durch Fruchtbarkeitssymbole, zu viel Testosteron und der Intervention des Herrn Stein

KAPITEL 8 – Konzentrationsprobleme

Rückblick: eine kurze Geschichte des Klimakteriums

Kleines Intermezzo

Eine Liste Schimpfworte

Teil II – AUFBRUCH

Meine Seele im Aufwind: Klimakterium als Coming-of-Middle-Age-Story

KAPITEL 9 – Innere Unruhe

Auch Asiatinnen altern: von Klischees, Memes und harten Fakten

KAPITEL 10 – Falten und Pickel

Natürliche Schönheit kommt von innen: Gesichtsrose, plastische Chirurgie und Frankensteins Braut

KAPITEL 11 – Heißhunger

Formen der Selbsttröstung: von Kompensation, Zuckerentzug und Menopausen-Start-ups

KAPITEL 12 – Durchschlafprobleme

Work-Life-Mythen: von Arbeitsfähigkeit, Arbeitskultur und Aufklärung am Arbeitsplatz

KAPITEL 13 – Depressive Verstimmungen

Der Wert der alten Frau: von unverschämten Lebensträumen, einem Besuch bei Dr. Sheila de Liz, neuen Rollenmodellen und Selbstbestimmung

KAPITEL 14 – Einsamkeit

Neue Chancen: eine Innenarchitektin im leeren Nest und die Macht von Ritualen

KAPITEL 15 – Hitzewallungen

Perspektivenwechsel: über Joni Mitchell, die Schönheit der Erfahrung, die Energie der Veränderung und die Hoffnung, einigermaßen gesund zu bleiben

KAPITEL 16 – Ausbleiben der Periode

Fruchtbarkeitsschwankungen: vom Ende der Furcht, ungewollt schwanger zu werden, dem Loslassen und dem neuen Status von Fürsorge und Gemeinschaft

EPILOG – Mein perimenopausaler Polterabend

Wo viel Geschirr zu Bruch geht und Gemeinschaft entsteht

Dank

Quellen

EINLEITUNGKrisenbewältigung in der heißen Phase

So oder so: Wir müssen darüber sprechen

Irgendwann um meinen vierzigsten Geburtstag herum verließ mich die ungestörte Nachtruhe. Statt erholsam zu schlafen, erwache ich nun mitten in der Nacht im schweißklammen Nachthemd. Wenn es richtig schlecht läuft, liege ich stundenlang wach. Meine Zyklen erstrecken sich mal über Wochen, dann scheint eine Periode unmittelbar auf die nächste zu folgen. Dazu ziehen in meinem Kopf dunkle Wolken auf, solche, die nicht nur Unsicherheiten, sondern mitunter blanke Wut in sich tragen. Völlig unvorhergesehen entladen sie sich in gewitterartigen Erschütterungen – neulich hätte ich fast mit einem Topf nach meinem Mann geschmissen. Gelegentlich erschrecke ich vor mir selbst: Wer ist diese übernächtigte Furie?

Früher schlief ich wie ein Murmeltier und hätte mich auch nicht als Mensch »mit kurzer Zündschnur« bezeichnet, im Gegenteil, eigentlich hatte ich mich immer ziemlich gut unter Kontrolle. Und von außen betrachtet könnte man mich nach wie vor als gut funktionierende Frau bezeichnen: Ich bin 44 Jahre alt, mein Sohn geht aufs Gymnasium, seit etwa zehn Jahren arbeite ich erfolgreich als Autorin und Journalistin. Finanziell bin ich von meinem Mann unabhängig, meine Beziehung ist seit 15 Jahren glücklich, und schwere Lebenskrisen habe ich in meinen Zwanzigern abgehandelt. Entsprechend fällt es mir von Jahr zu Jahr leichter, klare Entscheidungen zu treffen. Außerdem kreisen meine Gedanken nicht mehr ständig um Männer – was für ein Energie-Gewinn! Dies sollte die beste Zeit meines Lebens werden, ich sollte fit, klug und selbstbewusst nach vorn schauen. Doch mein Körper scheint andere Pläne zu haben: Von einem Moment auf den anderen werde ich so müde, dass ich kaum noch gerade stehen kann. Ich reagiere weinerlich, gereizt und dünnhäutig. Warum?

Ich befinde mich im »Klimakterium«, genauer gesagt in der »Perimenopause«, einer unbestimmten Zeitspanne von bis zu zehn Jahren vor der allerletzten Periode, dem Endpunkt meiner Fruchtbarkeit, der wahrhaftigen Menopause (altgriechisch: men – Monat, pausis – Ende). Quatsch, mag man denken, dafür bin ich doch noch viel zu jung. Aber tatsächlich können erste Symptome durchaus schon in den Vierzigern auftreten. Rein biologisch gesehen ist das Klimakterium Teil des natürlichen Alterns. Nur: Für Frauen gelten hier andere Regeln als für Männer. Der männliche Alterungsprozess wird linear wahrgenommen, besser gesagt: Männer reifen. Frauen werden einfach nur alt.

Deswegen gleicht die Hormonschaukel, auf der mein Körper Platz genommen hat, einem gesellschaftlichen Schleudersitz, exklusiv reserviert für Frauen im mittleren Alter. Hier hocke ich – abgeschottet, in einer veralteten Gondel aus Mythen, Falschinformationen und einer endlosen Reihe an Widersprüchen.

In diesem Stadium nimmt man mich als latente gesellschaftliche Last wahr. Ich scheine nicht belastungsfähig, nicht vernünftig genug, um als vollwertig ernst zu nehmend durchzugehen: Wohl nicht ganz im hormonellen Gleichgewicht, was? Danke.

Die Menopause, wenn überhaupt besprochen, überbietet selbst PMS noch an Geringschätzung. Als bräuchte ich das, denn ganz ehrlich: Wer hat schon Lust auf die Wechseljahre? Auf depressive Verstimmungen? Auf Hitzewallungen? Auf Klischees und Witze oder gar billige Beleidigungen und Sticheleien?

Bestenfalls werde ich nun als »anstrengend«, schlimmstenfalls als »verrückt« bezeichnet, denn »menopausal« bedeutet für viele immer noch »ausgetrocknet«, »unweiblich« und »krank«. Und diese »Krankheit« ist irgendwie peinlich, weil sie genau das infrage stellt, was bei vielen Frauen ohnehin angeknabbert oder vielleicht erst seit wenigen Jahren in irgendeine Form von Einklang gekommen ist: das sexuelle Selbstwertgefühl.

Natürlich wird heute keine Frau über vierzig mehr ernsthaft aufgefordert, sich »zurückzuziehen«, aber es gibt bestimmte Bedingungen für den Verbleib im gesellschaftlichen Leben. Der unausgesprochene Deal für mich als »moderne Frau« im mittleren Alter klingt in etwa so: Während der Wechseljahre wird erwartet, dass ich meine Befindlichkeiten für mich behalte und nach außen weiter funktioniere. Eventuelle Beschwerden habe ich abgeschieden und für mich allein auszuhalten, denn schließlich erlebt sie jede Frau ganz individuell und zu einem anderen Zeitpunkt. Oder vielleicht auch gar nicht. Dabei habe ich möglichst schlank und sportlich oder auch besonders natürlich aufzutreten.

Der äußere Alterungsprozess vollzieht sich im Gegensatz zu den biologischen Wechseljahresbeschwerden öffentlich und wird ungefragt kommentiert. Stehe ich zu meinem Alter, lasse die grauen Strähnen wachsen und Falten unbehandelt, dann altere ich »in Würde« und muss ständig übers Älterwerden und -sein sprechen. Lasse ich mir jede einzelne Falte wegbotoxen und meine schlaffen Züge mit Collagen-Fillern aufpolstern, ohne dass man es erkennt, sehe ich super aus und darf einfach weitermachen. Wenn man mich dann nach meinem Alter fragt und ich ehrlich antworte, werde ich gelobt, als hätte ich etwas geleistet. Werden diese Eingriffe jedoch für Außenstehende sichtbar, muss ich mich erklären, denn dann habe ich ganz offensichtlich ein »Problem« mit dem Älterwerden, ich »spritze mich jung«, kann »nicht loslassen«. Aber bitte nicht zu laut zu lange darüber lamentieren, das wirkt dann richtig verzweifelt.

Gelingt es mir, einen annehmbaren Mittelweg in meiner äußeren Erscheinung zu gehen und die unappetitlichen körperlichen Symptome mit mir selbst auszumachen, darf ich weiter als arbeitende Frau mit Meinung gehört werden und sogar als quasi sexuelles Wesen auftreten – mit Einschränkungen, versteht sich. Die Quittung dieser Duldung erscheint bei postmenopausalen Frauen häufig in einer Art Nebensatz – Iris Berben, »so sinnlich, mit 65« (oder eben mittlerweile 70). Jennifer Lopez – »Bikini-Body, mit 52«, Judy Dench, »Filmstar, mit 72«. Als wäre Sinnlichkeit mit über fünfzig Jahren an sich schon eine Sensation. Die Einschränkung, sexy, aktiv, erfolgreich etc. trotz Alter, steht immer noch ganz selbstverständlich in jeder Überschrift.

Natürlich soll meine Laune konstant gut bis angepasst bleiben: allzu angriffslustig ist ebenso verpönt wie weinerliches oder gar klagendes Auftreten. »Jammern steht dir nicht«, hat mal ernsthaft jemand zu mir gesagt. Eine Kollegin über fünfzig ging mit tauben Fingern zum Arzt und wurde kommentarlos zum Psychiater überwiesen. Dabei brauchte sie keine Antidepressiva, sondern eine seriöse neurologische Behandlung. Stattdessen diagnostizierte man sie ohne Untersuchung als »leicht reizbar«.

Offensichtlich hat mein Umfeld, vor allem die Arbeitswelt, wirklich Angst vor echten weiblichen Emotionen. Deswegen wird Disziplin eingefordert, Zusammenreißen ist angesagt. Cool, entspannt und vor allem sachlich sollen wir bleiben. Nur nicht hysterisch werden, das kommt gar nicht gut an.

Guter Witz. Als wären Frauenkörper jemals sachlich besprochen worden. Der Großteil ernst zu nehmender Forschungen zum Klimakterium wurde erst in Auftrag gegeben, nachdem 2002 die sogenannte »Women’s Health Initiative«-Studie ergeben hatte, dass Frauen, die ein Hormonpräparat einnahmen, 100 Prozent mehr Thrombosen, 41 Prozent mehr Schlaganfälle, 29 Prozent mehr Herzinfarkte entwickelten und um 26 Prozent häufiger an Brustkrebs erkrankten. Im Klartext heißt das, dass jahrzehntelang großzügig und unreflektiert Medikamente an Frauen verteilt wurden, die sie krank machten. Die Folge des Skandals: Verbote! Die Schlussfolgerung: Bloß nicht behandeln lassen!

Dieses Buch ist der Versuch einer Entmystifizierung der Wechseljahre. Ich möchte von Tabus, Widersprüchen und Irrglauben rund um dieses Thema sowie von Gesundheits-und-Wellness-Mythen erzählen.

Immer mehr Frauen erreichen das mittlere Alter, vermutlich sind viele darunter, die wie ich seit über zwei Jahrzehnten ihre eigenen Entscheidungen treffen und beabsichtigen, dies auch für den Rest ihres Lebens zu tun. Ich möchte den weiblichen Alterungsprozess nicht als psychische Störung, als Ende von Attraktivität oder gar Schaffenskraft akzeptieren. Hier ist eine zeitgemäße, umfassende Betrachtung der Wechseljahre wichtig, die neben der medizinischen auch die kulturelle Dimension berücksichtigt.

Die folgenden Kapitel sind eine Einladung, die Wechseljahre weder als sinnschwangere Metamorphose noch als zehn Jahre anhaltende Lebenskrise zu betrachten, sondern als einen Lebensabschnitt, in dem Hormone nach Pubertät und Schwangerschaft ein weiteres Mal im Leben Veränderungen hervorrufen. Ein Lebensabschnitt, den man sogar für sich nutzen kann, sobald die anfängliche Empörung darüber, dass einem die Kontrolle über den eigenen Körper zu entgleiten scheint, erst einmal überwunden ist. Besser erträglich ist es, wenn man stattdessen einfach weiß: Vielleicht werden die nächsten Jahre anstrengend, und das ist okay. Denn Veränderungen setzen enorme Mengen an Energie frei.

Es heißt, ein Drittel aller Frauen erlebe starke, ein Drittel mäßige und ein Drittel gar keine Symptome. Um die Menopause neu zu erzählen, möchte ich eine Sprache finden, die weder pathologisiert noch urteilt: In diesem Buch wird es keine Anleitung geben, die Wechseljahre zu »überleben«, »auszuhalten« oder gar »zu bekämpfen«. Dies ist kein Survival- oder Trauerbuch, sondern das Angebot, offen und zeitgemäß über ein Thema zu sprechen, das immerhin die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwann betrifft: das biologische Ende der weiblichen Fruchtbarkeit.

Der bisherige Ton des populären Wissens über die Wechseljahre kommt aus der Ratgeberliteratur: Hier wird die Menopause als eine Art Abschied umschrieben, gerne bebildert mit einer lächelnden Frau, die eine Teetasse mit beiden Händen umklammert hält, als stecke eine große Wahrheit darin. Sie trägt einen dicken Schal, als wolle sie die Falten und die mitunter hängenden Hautlappen, die sich jenseits der vierzig gern um den Hals ansammeln, mit Gemütlichkeit überspielen. Ich finde mich in diesen Bildern nicht wieder. Ich bin keine »Betroffene«, mir ist eben manchmal warm (oder kalt). Ich »verabschiede« mich von gar nichts, ich »verdorre« und »vertrockne« auch nicht. Mein Körper verändert sich, das gehört zum Leben.

Die amerikanische Feministin und Journalistin Gloria Steinem beschrieb in ihrem Essay »If Men Could Menstruate« (»Wenn Männer menstruieren könnten«), dass Männer, wenn sie ihre Tage hätten, damit angeben würden, wie viel und wie lange sie Blut verlieren. Die würden »Menopause als positiven Meilenstein feiern, an dem ein Mann so viel zyklische Weisheit gesammelt hat, dass er nun keine mehr braucht« (Übers. M.S.). So möchte ich mich sehen: Als Mensch, der nach dreißig Jahren Regelblutung und einer Schwangerschaft so viel Wissen über diesen Kreislauf des Lebens gesammelt hat, dass er ihn nun hinter sich lassen und seine Sachkenntnis darüber weitergeben darf.

Denn Expertise gibt es wirklich wenig. Wir hantieren in Menopausen-Fragen mit Halbwissen. Googelt man »Menopause« erfährt man, dass der Begriff nur die letzte Monatsblutung einer Frau meint, nach der mindestens zwölf Monate lang keine Menstruation mehr erfolgt. Die circa vier bis zehn Jahre davor, die Hitzeattacken und Schlafprobleme bereiten, sind eben als Wechseljahre oder – medizinisch korrekter – als Perimenopause bekannt. Das ist die Phase, in der ich mich gerade befinde.

Die gesamte hormonelle Veränderung, von Prämenopause (den Jahren, bevor harte Symptome auftreten, in denen der Hormonspiegel allerdings schon deutlich fällt), Perimenopause und Menopause bezeichnet man zusammen als Klimakterium.

Ich werde von jetzt an vom Klimakterium und der Perimenopause sprechen. Wenn man einen Weg finden möchte, sich klischee- und wertfrei mit den Wechseljahren zu beschäftigen, fängt das bei der richtigen Wortwahl an. Klimakterium scheint mir passend. Es stammt vom altgriechischen Wort klimaktér, zu Deutsch »Stufenleiter« oder »kritischer Zeitpunkt im Leben«. Im späten 19. Jahrhundert wurde sogar das Wort »Stufenjahre« im Deutschen verwendet. Ob die Stufen rauf oder runter führen, lässt der Begriff erfreulicherweise vollkommen offen. Es mag ein sperriges Fremdwort sein, aber wenigstens ist es im Gegensatz zur »Menopause« oder den »Wechseljahren« nicht von über 300 Jahren Mythen und Missverständnissen geprägt.

Über das Klimakterium kann man mit frischem Blick schreiben, eine neue Seite aufschlagen, relevante, lebensnahe Erzählungen notieren.

Das Klimakterium ist in den letzten drei Jahrhunderten von mächtigen medizinischen und kulturellen Strömungen gekapert und gefangen gehalten worden. Folglich, so stelle ich fest, wissen selbst viele emanzipierte Frauen nicht, wie sie mit dieser Zeit in ihrem Leben umgehen sollen. Werden Beschwerden für alle sichtbar – in Form einer Hitzewallung oder plötzlichen Wutattacken – , scheint es immer Grund für Scham und Entschuldigungen zu geben. Letztendlich wissen auch reflektierte Frauen häufig nicht, wie genau sich dieses Klimakterium überhaupt bemerkbar macht.

Ich habe mir Hilfe geholt: Von der Heilpraktikerin Anja Scherret, die sich auf Frauengesundheit spezialisiert hat, von der Gynäkologin Sheila de Liz, der buddhistischen Theologin Neky Cheung, der Ökotrophologin Susanne Liedtke, die ein Menopausen-Start-up gegründet hat. Darüber hinaus von der Schriftstellerin Mirna Funk, die sich durch Social Freezing, das Einfrieren ihrer Eizellen, die Hoheit über ihre Fruchtbarkeit erhalten möchte, und von der Gesundheitswissenschaftlerin Theda Borde, die eine der wenigen weltweiten Studien zum Klimakterium bei Frauen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen durchgeführt hat.

Kräftige Unterstützung erhalten Menopausenmythen in diesem Teil der Welt übrigens durch die Jugendkultur des 20. Jahrhunderts. Der Health-and-Beauty-Markt profitiert davon, »Better-Aging«- und mittlerweile auch Menopausen-Produkte boomen. In Ländern wie meinem Heimatland Südkorea, in denen Alter kulturbedingt mit positiven Eigenschaften wie Erfahrung und Weisheit gleichgesetzt wird, werden weniger starke Symptome bei den Frauen aufgezeichnet. Allerdings geht die Tendenz in den letzten zehn Jahren stark nach oben. Warum ist das so? Auch dieser Frage werde ich nachgehen.

Letztendlich möchte ich davon erzählen, dass der Verlust von Fruchtbarkeit einen Gewinn von Freiheit und Selbstbestimmung bedeuten kann. Älter werden, so schreibt die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie in ihrem Buch Liebe Ijeawele – Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden, habe sie entscheidungsfreudiger gemacht, denn: »Ich spüre, dass ich keine Zeit mehr habe, herumzuhühnern.« Sie ist genauso alt wie ich – Jahrgang 1977 – , also noch nicht wirklich alt, aber eben auch nicht mehr jung. Ich spüre, dass mein Körper einen anderen Gang einlegt, ein anderes Tempo vorgibt. Ich befinde mich in der Mitte meines Lebens und möchte die zweite Hälfte ebenso wach erleben wie die erste, Klimakterium hin oder her. Nur wenn Frauen laut und durchaus leicht gereizt über ihr Altwerden sprechen, verliert »die Menopause« ihr gesellschaftliches Stigma.

Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich bei der Arbeit an diesem Buch festgestellt, dass auch ich alles andere als vorurteilsfrei an das Klimakterium herangehe. Und erzählte ich beispielsweise Freund*innen, dass ich an einem Buch über die Menopause arbeite, blickte ich immer wieder in peinlich betretene Gesichter, als wollten sie sagen: Wirklich? Das hat nichts mit mir zu tun!

Beim Schreiben über meine eigenen Beschwerden fürchte ich plötzlich um meine Außenwirkung: Wird man mich fortan als die alte Schachtel wahrnehmen, die über »austrocknende« Eierstöcke geschrieben hat? Könnte ich womöglich entwertet werden, weil ich mich öffentlich zu einem Thema äußere, das mit dem vermeintlichen Ende der Weiblichkeit in Zusammenhang gebracht wird? Werde ich noch als fuckable gelten, wenn ich die bin, die über perimenopausale Starkblutungen und extra weiches klimakterisches Bauchfett geschrieben hat?

Es ist schon fast lustig, dass ich mich selbst daran erinnern muss, dass mein Körper auch ohne Sex als biologische Einheit existiert und Bedürfnisse hat. Die Klischees darüber, was weiblich und demnach begehrenswert ist, sind so tief in mir verwurzelt, dass ich mir klarmachen muss, dass ich dieses Buch auch schreiben wollte, um die Frage nach der Definition von Weiblichkeit an sich zu stellen: Können und müssen wir in Zeiten von non-binären Geschlechtsauffassungen, von Social Freezing und In-Vitro-Fertilisation nicht endlich damit aufhören, Weiblichkeit an Fruchtbarkeit zu koppeln?

Seit ich denken kann, legte man mir nahe, mein Leben an der »Seite eines Mannes« zu verbringen. Doch das Ende meiner biologischen Fruchtbarkeit soll ich, wie offenbar alle unpolierten Teile des Frauseins – Stichwort Periodenblutungen oder Wochenbett – , mit mir allein ausmachen. Dabei hat das Klimakterium in all seiner Widerborstigkeit etwas überaus Faszinierendes: Mein Körper, der über viele Jahre mehr oder weniger gut funktioniert hat, fordert nun Aufmerksamkeit, besondere Pflege und Fürsorge – oder Care, wie man mittlerweile sagt. Er lässt sich nicht mehr kontrollieren, sondern besteht auf eine gesunde Co-Existenz.

Ich möchte dieser Aufforderung folgen. Was genau das mit sich bringen wird, weiß ich noch nicht. Wie gesagt: Jede Frau empfindet die Wechseljahre anders. Wichtig ist, dass ich sie nicht allein bestehen muss. Ich kann mich mit anderen Frauen austauschen, ich kann Hilfe annehmen, eine neue Gemeinschaft erleben. Also: Sprechen wir über die Untiefen des weiblichen Körpers, die dünner werdende Haut, die Gesichtsbehaarung, die Schwitzattacken. Auch – und gerade das! – ist weiblich.

Die Schauspielerin Isabella Rossellini wurde in meinem Alter vom Kosmetik-Riesen Lancôme als Model gefeuert, das war im Jahr 1996. »Man sagte mir damals, Werbung spiele mit Träumen und Frauen träumen immer davon jung zu sein. Ich konnte dieses Ideal nicht mehr verkörpern«, erinnert sie sich. 2018 holte die neue, weibliche General-Managerin von Lancôme, Françoise Lehmann, die damals 65-jährige Rossellini wieder zurück, denn: »Frauen in ihrem Alter fühlen sich ausgegrenzt, nicht gesehen. Wir wollen ihnen das Gefühl geben, dass sie dazugehören.«

Wir werden dazugehören, denn die Zeit ist auf unserer Seite. Es gibt weltweit 500 Millionen Frauen über fünfzig – und es werden mehr. Unmöglich, all diese Frauen für den Rest ihres hoffentlich langen Lebens zu marginalisieren.

Teil I WTF?!

Schlechtes Timing, wenig Wissen: mein Körper im Sinkflug

KAPITEL 1 Stärkere Blutungen

Verklumptes Frausein: von Blutlachen, schulterzuckenden Gynäkolog*innen und weisen Walkühen

Kann es ein Zeichen guter Gesundheit sein, wenn der eigene Körper einen großen, dunkelroten Gewebehaufen ausscheidet? Das frage ich mich, während ich in die Toilette blicke. Dort liegt ein dunkler Klumpen, von der Farbe nicht unähnlich einer Geflügelleber, aber größer, vielleicht so lang wie eine kleine Banane.

Direkt nachdem ich meinen Sohn zur Welt gebracht hatte, habe ich etwas Ähnliches geboren, damals war allerdings ganz klar, um was es sich handelte: die Plazenta. Diesmal aber habe ich nur mal wieder meine Tage. Besser gesagt, eine XXL – Variation davon: Schon bevor der glibberige Brocken das Tageslicht erblickte, hatte ich so viel Blut verloren, dass ich mich fragte, wie lange man so stark bluten kann, ohne ohnmächtig zu werden. Oder einfach: ohne zu verbluten. Splatterverdächtig. Und das jetzt auch noch.

Kurz ziehe ich in Betracht, einen Krankenwagen zu rufen. Schließlich könnte sich alles Mögliche in dem Flatschen verbergen, ein Stück von einem lebenswichtigen Organ beispielsweise, theoretisch sogar eine Fehlgeburt. Ich hole einen Zahnstocher aus der Küche, pike in den Zellhaufen und fühle erleichtert keinerlei Widerstand in Form von Muskeln. Es ist also kein Organ, dies ist kein medizinischer Notfall. Doch meine DNS steckt trotzdem in diesem geleeartigen Klumpen. In jeder dieser Zellen ist eine Art Selbstzerstörungscode einprogrammiert: Aus bisher wissenschaftlich ungeklärten Gründen hören Zellen irgendwann einfach auf, sich zu regenerieren. Bei Männern heißt dieser Vorgang »natürlicher Alterungsprozess«. Bei mir heißt dieser Code, wie bei allen als Frauen geborenen Menschen, Klimakterium – per Symptom jetzt schön sichtbar in meiner eierschalenfarbenen Toilettenschüssel.

Glücklicherweise sind große Zellbrocken während der Periode googlebar; ein Griff zum Smartphone, und schon fühle ich mich besser. Die biologische Erklärung dafür klingt beruhigend und einleuchtend: Wenn der Zyklus unregelmäßig wird, baut sich in der Gebärmutter mehr Schleimhaut auf. Setzt die Periode dann doch ein, werden diese – gelegentlich handtellergroßen – Stücke abgestoßen. Gut zu wissen, es ist also kein Arztbesuch nötig, es gibt noch nicht einmal Grund zur Sorge. Danke, Internet.

Als alltäglich möchte ich den Vorfall allerdings nicht hinnehmen, denn schließlich begegne ich meinem sprichwörtlich tiefsten Inneren nicht jeden Tag auf so anschauliche Art und Weise. Dabei bin ich nicht unbedingt zartbesaitet in Periodendingen. Weil ich die Pille nie vertragen habe, verhütete ich als junge Frau mit Kupferspiralen, die ebenfalls eher stärkere Blutungen auslösen. Periodenblut empfinde ich weder als eklig noch als ermächtigend, sondern eher als notwendige Begleiterscheinung meines Frauseins.

Der neue, allmonatlich auftretende Verblutungsalarm ist mir allerdings etwas arg. Neulich bin ich morgens aufgestanden und habe, wie nach der Geburt, trotz Tampon auf dem Weg ins Bad Blut verloren. Es rann mir einfach die Beine hinunter, my own private Horrorfilm. Als ich jünger war, haben die meisten Frauen in meinem Umfeld noch so getan, als würde ihnen gar kein Blut aus dem Körper laufen, als wären wir »darüber hinweg«, die Periode überhaupt zu thematisieren – Tampon rein und gut. Eine öffentliche Debatte übers Menstruieren gab es in den Neunzigern nicht. Wie jetzt mit Starkblutungen umgehen? Wie cool bleiben? Sollte ich überhaupt cool bleiben?

Männer in meinem Freundeskreis zwischen vierzig und fünfzig berichten mittlerweile halb jammernd, halb witzelnd über Fersensporn, Muskelverkürzungen oder Hautalterung (»der Arzt sagt, das neue Muttermal am Kopf seien Altersflecken!«), während ihre Frauen ihre Weingläser halb voll stehen lassen und ab 23 Uhr anfangen zu gähnen. Keine meiner Freundinnen erzählte bisher in großer, gemischt-geschlechtlicher Runde von monatlichen Blutbädern und Perioden-Plazentas. »Zipperlein« solcher Art scheinen weniger sozial verträglich als gängige Beschwerden wie Rückenprobleme. Eigentlich eine lustige Vorstellung. Im Anschluss an die detailversessene Nacherzählung eines Halswirbel-MRTs ergreife ich das Wort:

»Mir ist auch was Komisches passiert: Heute morgen fiel ein großer Blutklumpen aus meiner Vulva!« Flatsch.

Eine Freundin flüsterte mir neulich zu, dass sie eigentlich, wenn sie ihre Familie behalten wolle, jeden Monat während der PMS-Phase ins Hotel ziehen müsste. Sie ist so alt wie ich, Mitte vierzig. Ihr Körper sei »außer Kontrolle« in der zweiten Zyklushälfte.

Kenne ich. PMS, seltsame Perioden – irgendwas fühlt sich anders an. Zeit, eine Expertin hinzuzuziehen. Ich rufe meine Frauenärztin an. Als ich der Assistentin sage, dass ich vermutlich perimenopausale Beschwerden habe, fragt sie mich, ob mir denn sonst noch etwas fehle. Nein, will ich sagen, doch ich besinne mich in letzter Sekunde eines Besseren: »Ich habe immer so starke Bauchschmerzen in der Mitte meines Zyklus.«

Prompt bekomme ich einen Termin – in zwölf Wochen.

Am ersehnten Tag erklärt meine Gynäkologin, dass all meine Beschwerden völlig normal seien. Am besten wirke die Pille. (Vertrage ich nicht, erinnere ich sie. Es gibt neue, bessere Präparate, antwortet sie. Das sagt sie immer, deswegen antworte ich: Ich möchte es nicht versuchen. Sie atmet tief ein und schweigt.) Danach empfiehlt sie Mönchspfeffer. Es dauere etwa drei Monate, bis die mögliche Wirkung eintritt, referiert sie, auch Homöopathie helfe gut. (Ich glaube daran leider nicht, wieder dramatisches Schweigen vonseiten der Ärztin.) Ansonsten gäbe es Hormonpräparate, die sie allerdings nicht empfehlen könne. (Warum? Die Einstellung sei so schwierig. Hm.)

»Was ist denn mit meinem Körper los?«, frage ich.

»Ich nehme an, Sie haben Hormonschwankungen.«

»Können Sie über ein Blutbild oder Speichel rausfinden, welches Hormon schwankt?«, frage ich weiter.

»Warum denn?«, fragt sie zurück. »Ihre Hormone sind heute so und morgen so. Das nützt Ihnen gar nichts. In Ihrem Alter sind bestimmte Beschwerden ganz normal. Sie müssen lernen, damit zu leben.«

Ende des Gesprächs.

Die Gynäkologin ist vermutlich fünf Jahre jünger als ich. Wo genau dieses »bestimmte« aushaltbare Maß liegt, behält sie auch für sich. Ich frage mich, ob sie in fünf Jahren ihre »Beschwerden« auch altersangemessen aussitzen wird, weil eine Beratung offensichtlich nicht vorgesehen und eine Behandlung noch nicht notwendig ist.

Überhaupt: Es gibt anscheinend keine einheitliche medizinische Haltung zu Beschwerden im Klimakterium. Kurz nach meinem vierzigsten Geburtstag ging ich zur ersten Ü40-Untersuchung bei meiner Hausärztin. Damals verspürte ich bereits eine dauernde bleierne Erschöpfung aufgrund von Durchschlafproblemen, konnte die aber noch gar nicht zuordnen. Es fühlte sich an, als liefe mein Leben in Zeitlupe ab. Ich war richtig besorgt: Fehlt mir etwas? Im Blutbild deutete erfreulicherweise nichts auf ernsthafte Erkrankungen hin, trotzdem blieb die Müdigkeit.

Meine Hausärztin ist wiederum vermutlich zehn bis fünfzehn Jahre älter als ich und kommentierte zum Ende des Gesprächs meine Blutwerte mit den Worten: »Sie haben wahrscheinlich frühe Menopausalbeschwerden. Haben Sie schon mal von der Perimenopause gehört?«

Ich habe sie damals nicht verstanden. Perimenopause ist kein gutes Wort für mich, rein akustisch. Nicht nur meine Reproduktions-, sondern auch meine Sinnesorgane lassen nach. Seit ein paar Jahren werde ich zunehmend kurzsichtiger und schwerhöriger, genauer gesagt leide ich unter Hochtonschwerhörigkeit. Ich kann hohe Töne kaum noch hören und folglich keine Konsonanten mehr verstehen. Aus Perimenopause wird »E*i*e*o*au*e«. Fragend schaute ich sie an.

»P-E-R-I-M-E-N-O-P-A-U-S-E!«, wiederholte sie betont.

»Oh, ach so«, antwortete ich und fühlte mich sofort deutlich älter als vierzig. Vorsichtshalber fragte ich: »Das geht jetzt schon los?«

Sie nickte ihr stoisches Nicken, dann fügte sie, in für sie uncharakteristisch mütterlichem Ton, hinzu: »Ich würde Ihnen empfehlen, das zu beobachten. Das ist ganz normal. Die meisten Frauen sind sich gar nicht darüber im Klaren, wie früh man erste Beschwerden spüren kann. Wenn irgendwas zu belastend wird, sprechen Sie mit Ihrer Frauenärztin.«

Würde ich gern, klappt aber nicht. Die Ursachen für die Schwerhörigkeit hingegen sind weniger nebulös: Sie ist ein Souvenir der Ausgehfreudigkeit meines jüngeren Ichs – vermutlich habe ich zu viel Zeit auf Konzerten und in Clubs verbracht. Mittlerweile ist mein Gehör so schlecht geworden, dass ich Hörgeräte trage. Es hat fünf Jahre gedauert, bis ich mich darum gekümmert habe. Scheint normal zu sein, Altersverschleiß erst mal gekonnt zu ignorieren: Ich beobachte, dass Freund*innen Bücher, Zeitschriften oder auch Speisekarten immer weiter von den Augen weghalten, um die Buchstaben entziffern zu können, anstatt sich einfach eine Lesebrille zu besorgen. Entsprechend schob ich den Gang zur Hörakustikerin jahrelang auf: Ich redete mir ein, Leerstellen seien besser als bedeutungsschwere Worte wie Perimenopause. Oder Klimakterium. Jetzt, mit Hörhilfen, verstehe ich alles wieder ein bisschen besser.

Es wäre schön, wenn es gegen Klimakterialbeschwerden etwas Ähnliches geben würde wie eine Brille oder ein Hörgerät. Etwas Konkretes, das man mit schlechtem Gewissen noch ein paar Monate aufschieben kann, dann zähneknirschend angeht und sich anschließend über die immense Besserung freut. Die moderne Medizin kann Herzen durch Schrittmacher am Laufen halten, Körper während einer Operation in Kälteschlaf versetzen, Kinder im Reagenzglas zeugen und nicht zuletzt hormonbedingte Erektionsstörungen bei Männern durch die Gabe eines zuverlässigen Medikaments kompensieren. Beschwerden im Klimakterium hingegen ist medizinisch anscheinend wenig entgegenzusetzen.

Dabei wäre es so schön: Eine einzige blaue Pille, und das Nachthemd ist nicht um zwei Uhr morgens völlig durchgeschwitzt. Eine einzige blaue Pille, und der Nebel, der sich im Kopf immer wieder breitmacht und Gedanken und Zusammenhänge verschleiert, klart plötzlich auf. Eine einzige blaue Pille, und die Hitze steigt mir nicht mehr aus dem Nichts vom Brustkorb den Hals hinauf in den Kopf. Meine Wangen werden nicht mehr so rot, als hätte ich einen doppelten Wodka gefrühstückt.

Eine einzige blaue Pille, und ich bin körperlich wieder so resilient und zäh wie in meinen besten Zeiten.

Eine einzige blaue Pille – und diese allmonatlichen Splatterfilme im Bad hören auf.

Entsprechend überrascht es mich kaum, dass die Frauengeneration meiner Mutter, die nicht auf das Internet als allwissende Müllhalde zurückgreifen konnte, vollkommen unwissend und verschämt in ihre Wechseljahre stolperte. Damals gab es eine Universalmedizin gegen Beschwerden: Hormontherapie. Natürlich gibt es die auch heute noch. Mithilfe von unterschiedlichen Präparaten, ob nun synthetischen oder bioidentischen Hormonen, kann das körpereigene Defizit ausgeglichen werden. Es gibt nur zwei Probleme damit: Synthetische Hormone können möglicherweise Krebs verursachen. Und wann genau der richtige Zeitpunkt ist, mit irgendeiner Hormontherapie anzufangen, ist auch offen. Was aber schon mal helfen würde, wäre Prävention durch Aufklärung. Nicht vergessen: Wissen ist Macht.

»Wir haben in den vergangenen Jahren Zeit und Mühe in die Aufklärung von Teenagern über die körperlichen Veränderungen während der Pubertät investiert. Für Frauen bringen die mittleren Jahre eine andere Art von Pubertät – die Perimenopause, eine Straße, die wir in unseren Vierzigern blind entlangschliddern, ohne ausreichende Informationen von Ärzt*innen und anderen Frauen«, schrieb Lisa Selin Davis in einem Kommentar in der New York Times. »Dabei wundern wir uns in stiller Scham über die Intensität und den anscheinend endlosen Prozess der körperlichen Veränderungen.« (Übers. M.S.)

Deutsche Krankenkassen übernehmen Beratungsgespräche zum Klimakterium nicht. Grund hierfür soll unter anderem sein, dass dieser Zeitabschnitt so schwer zu definieren ist. Niemand kann eine allgemeingültige Aussage treffen wie:

Das Klimakterium beginnt punktgenau mit dem 43. Lebensjahr und endet mit dem 52. Diese neun Jahre können in drei jeweils drei Jahre andauernde Phasen unterteilt werden: In der ersten schläft man schlecht, in der zweiten ist einem ständig heiß oder kalt, am Ende bleibt die Periode aus, und das war’s dann – Fruchtbarkeit, ade!

Sorry, liebe Frauen: Die Sehnsucht nach einer solchen Verlaufsbeschreibung ist nicht erfüllbar. Warum nicht? Zunächst wurde in Sachen Klimakterium und Menopause bisher viel zu wenig geforscht. Die Menschheit, die jeden Millimeter auf der Landkarte kartografiert und das Weltall bereist hat, ist immer noch ziemlich unwissend in puncto Frauenmedizin.

Erst seit 1993 sind klinische Prüfungen für die Zulassung von Medikamenten sowohl an Männern als auch an Frauen Pflicht. Vorher wurde medizinische Forschung überwiegend an Männern durchgeführt und später bei beiden Geschlechtern angewandt.

Ebenfalls seit den 1990er-Jahren findet in der Medizin die sogenannte Menopause Rating Scale Anwendung. Auf einer Skala von 0 (keine Beschwerden) bis 4 (starke Beschwerden) werden folgende Befindlichkeiten eingeordnet:

Wallungen, Schwitzen (aufsteigende Hitze, Schweißausbrüche)Herzbeschwerden (Herzklopfen, Herzrasen, Herzstolpern, Herzbeklemmungen)Schlafstörungen (Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, zu frühes Aufwachen)Depressive Verstimmung (Mutlosigkeit, Traurigkeit, Weinerlichkeit, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen)Reizbarkeit (Nervosität, innere Anspannung, Aggressivität)Ängstlichkeit (innere Unruhe, Panik)Körperliche und geistige Erschöpfung (allgemeine Leistungsminderung, Gedächtnisminderung, Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit)Sexualprobleme (Veränderung des sexuellen Verlangens, der sexuellen Betätigung und Befriedigung)Harnwegsbeschwerden (Beschwerden beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, unwillkürlicher Harnabgang)Trockenheit der Scheide (Trockenheitsgefühl oder Brennen der Scheide, Beschwerden beim Geschlechtsverkehr)Gelenk- und Muskelbeschwerden (Schmerzen im Bereich der Gelenke, Rheuma-ähnliche Beschwerden)Die Beschwerden sind schwer zu kontrollieren und zu kategorisieren. Einige Frauen erleben nur wenige, andere mehr Symptome, einige ganz andere, wie Hautprobleme oder Unverträglichkeiten. Eigentlich spiegelt das Klimakterium den gegenwärtigen Zeitgeist der westlichen Welt: Es ist vollständig individuell und kennt so viele Verläufe, wie es Frauen gibt.