10,99 €

Mehr erfahren.

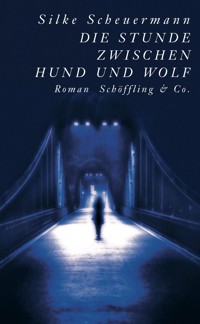

- Herausgeber: Schöffling

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Christopher und Luisa haben geheiratet und sich im Leben eingerichtet: Er ist angehender Professor für Biologie, sie erfolgreiche Kunsthistorikerin. Die Altbauwohnung ihrer Studentenzeit haben sie gegen ein Haus am Stadtrand getauscht, als sichtbares Zeichen ihrer Ambitionen. Hier in der Straße am Kuhlmühlgraben muss sich ihre Ehe bewähren, hier messen sie ihre Träume am Erreichten. Doch nicht alles lässt sich mit Willenskraft und Selbstinszenierung herbeiführen, das müssen die beiden ebenso erfahren wie die anderen Bewohner des Viertels.In kunstvollen Szenen, mit Abstechern nach Venedig und New York, erzählt Silke Scheuermann in "Die Häuser der anderen" von zerbrechlichen Wünschen, Ängsten und Hoffnungen. Unsentimental und einfühlsam schildert sie, was geschieht, wenn Menschen ihr Leben nach anderen ausrichten und ihre vermeintliche Überlegenheit ins Wanken gerät oder wenn sie vom Glück überrascht werden."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhalt

Titel

Madonna im Grünen

Der Liger

Männer, die pfeifen

Hundeträume

Der Unterschlupf

Die Häuser der anderen

Feen verderben den Tanz

Nach Venedig

Nachts in der Stadt aller Städte

Impressum

Kurzbeschreibung

Autorenporträt

Silke Scheuermann

Die Häuser der anderen

Roman

Schöffling & Co.

Für Matthias

Die Häuser der anderen

Madonna im Grünen

Der Winter war endlos und dunkel gewesen, im April schneite es noch mehrmals, der Mai hatte Nachtfrost und Stürme gebracht und selbst der Juni nur kühlen Regen, aber dann war innerhalb von wenigen Tagen doch noch der Sommer gekommen. Der Juli begann unvermittelt heiß und gleißend hell; die Sonne machte jeden Tag zum Fest. In den Nächten entluden sich Gewitter, doch morgens leuchtete der Himmel in frischem Blassblau, die Vögel tschilpten und hopsten auf den feuchten Zweigen herum, und die Wiesen hinter dem Viertel glitzerten nass vom Tau. Am Kuhlmühlgraben hieß die letzte, noch zum Stadtteil gehörende Straße im Osten, eine lange Reihe gepflegter frei stehender Einfamilienhäuser. Im dritten Gebäude, dem weißen Haus mit dem frisch bepflanzten Vorgarten, gingen die Rollläden um Punkt sieben Uhr früh hoch, obwohl es Sonntag war. Luisa machte ihre Runde und fing dabei wie immer mit den Wohnzimmerfenstern zum Garten hinaus an. Benno, der Mischlingshund, lief erwartungsvoll hinter ihr her. Er war gelblich-braun bis auf ein paar schwarze Flecken und mit einem Jahr praktisch ausgewachsen. Genauso lange wohnten Luisa und Christopher inzwischen hier.

»Vor dem Haus ist Stadt, und dahinter beginnt das Land, wir haben beides«, hatte Luisa entzückt gesagt, als sie das Haus, das Christopher von seiner Großmutter geerbt hatte und am liebsten sofort verkauft hätte, zum ersten Mal besichtigten. Sie hatte nicht lange gebraucht, um Christopher zu überzeugen, dass es genau das richtige neue Zuhause für sie sei. Es war nicht weit bis in die Innenstadt und die lebendigeren Frankfurter Stadtteile wie Bornheim oder Nordend, wo sie vorher in viel zu engen Altbauten zur Miete gewohnt hatten.

Als Luisa die Terrassentür aufmachte und die frische Luft einatmete, roch sie Gras und feuchte, modrige Erde. Auch vom Haus nebenan hörte sie nun Geräusche. Das Leben am Kuhlmühlgraben begann früh. Das lag weniger an den kleinen Kindern – die gab es hier kaum –, es waren die Hunde, die den Tagesrhythmus bestimmten. Sie beschützten die Grundstücke und nahmen die Plätze in den leeren Heimen ein, wenn der Nachwuchs die Familie verlassen hatte. Den jüngeren Paaren, die sich nicht sicher waren, ob sie ein Baby wollten, dienten sie als Versuchslebewesen; gestresste Mittvierziger zwangen sie dazu, regelmäßig zu joggen oder zumindest spazieren zu gehen – dies und mehr hatte Luisa von anderen Hundehaltern erfahren. Was ihr allerdings als erstes aufgefallen war, waren die vielen Rassehunde. Zwei Dalmatiner lebten am Kuhlmühlgraben, ein Windhund, ein Bernhardiner, ein Riesenpudel, zwei Chow-Chows und ein achtzehn Jahre alter, halb blinder und tauber Pekinese, der nur noch Kalbsleberwurst fraß. Vorn protzte man mit den Autos, hinten mit den Hunden – so war die Straße eben auch, und diese Ambitioniertheit gefiel Luisa und Christopher sehr gut, schließlich wollten sie genauso wenig auf der Stelle treten.

Luisa machte erst Kaffee, nachdem sie lange vor dem Spiegel gestanden hatte. Sie hatte immer schon eine Tendenz zur Eitelkeit besessen, und die hatte neulich noch einmal einen Schub bekommen, als ihr ein Handwerker sagte, sie sähe Lauren Bacall zum Verwechseln ähnlich. Der Mann hatte ein Trinkgeld bekommen, das ihn abwechselnd rot und blass werden ließ, danach reparierte er freiwillig noch die Leisten im Wintergarten. Luisa flocht sich einen langen Zopf und steckte ihn im Nacken zu einer Schnecke auf. Sie war aschblond und hatte ein längliches Gesicht mit geschwungenen, fast unsichtbaren Augenbrauen. Benno, der langsam ungeduldig wurde, brachte ihr einen Turnschuh; sie musste lachen und ließ endlich von ihren Haaren ab.

Aber sie verfiel trotzdem nicht in Hektik, es war so friedlich morgens, wenn Christopher noch schlief und ein gemeinsamer freier Tag vor ihnen lag. Sie ging in die Küche, stöberte im Kühlschrank, beschloss dann aber, dass es noch zu früh sei, um etwas zu essen. Sie holte die Zeitung und setzte sich damit hin, aber sie konnte sich nicht recht darauf konzentrieren.

Die Sonntage waren hier träge und melancholisch, doch dieser versprach anders zu werden. Im Laufe des Vormittags bekämen sie Besuch von ihrer Schwester Ines, ihrem Freund Raimund und Ines’ kleiner Tochter Anne. Anne sollte einen Teil ihrer Sommerferien bei ihnen bleiben. Luisa war aufgeregter, als sie es sich eingestehen wollte. Sie hatte schon vor einer Woche mit den Vorbereitungen angefangen, indem sie die Terrasse aufräumte und gelegentlich Buntstifte, Tannenzapfen und Papier in eine Kiste legte, lauter Dinge, mit denen ein acht Jahre altes Mädchen vielleicht gerne bastelte. Natürlich hoffte sie vor allem, das Mädchen würde sich mit Benno anfreunden. Mit anderen Spielkameraden, das hatte sie Ines am Telefon gesagt, würde es hier für Anne schwer werden. Aber Ines war das egal gewesen; sie hatten Anne für ein paar Tage nach Wien mitgenommen, und jetzt wollte sie mit ihrem Freund eine Woche allein weg. Ines’ Psychotherapeutin hatte ihr sehr dazu geraten. Der gesunde Egoismus der Mutter wirke sich nur positiv auf das Kind aus, hatte Ines ihrer Schwester erzählt. Sie und Raimund bräuchten dringend Zeit füreinander, nur zu zweit. Es war selten, dass Ines um etwas bat – sie hatten nicht besonders viel Kontakt, um genau zu sein –, und so hatte Luisa gleich ja gesagt, anstatt sich zu fragen, ob sich der gesunde Egoismus der Mutter auch positiv auf sie und Christopher auswirken würde.

»Sie wollen sie nur abladen«, hatte Luisa Christopher ausgerichtet. »Sie ist absolut brav. Und wenn sie was will oder braucht, dann sagt sie es – total unkompliziert.« Luisa überlegte, wann sie Anne das letzte Mal gesehen hatte. Zuletzt hatte sie ihre Schwester in Heidelberg besucht, doch da war das Mädchen bei irgendeiner Schulveranstaltung gewesen. Ein Sportfest? Eine Wanderung? Luisa erinnerte sich nicht.

»Warum nehmen sie Anne dann nicht mit?«, wollte Christopher wissen. Wie immer, wenn Luisa ihn vormittags in seinem Zimmer besuchte und bei der Arbeit störte, war er leicht gereizt und behielt seinen Laptop im Auge, als könnten seine sorgfältig angelegten Tabellen allein aufgrund ihrer unerwünschten Anwesenheit schlagartig verschwinden.

»Keine Ahnung, du kennst doch Ines. Aber man muss praktisch nichts mit ihr machen. Ines hat gesagt, sie malt und bastelt vor sich hin. Wir haben doch auch eine Menge Zeichentrickfilme.«

An diesem Punkt hatte Christopher auf seinen Schreibtisch gesehen und etwas gebrummt, und sie hatte das als Zustimmung gedeutet.

Das war vor etwas über einer Woche gewesen. Jetzt ging Luisa noch einmal durch alle Zimmer und überlegte, was noch nicht getan war. Am Vortag hatte sie alles gründlich aufgeräumt. In allen Zimmern standen nun Vasen mit Wiesenblumen, in der Küche leuchtete die bunte Tischdecke aus Bali, die Ines ihr geschenkt hatte, und im Gästezimmer lagen einladend frische Handtücher auf dem Bett, außerdem hatte sie Anne eine Schale mit zwei Äpfeln und einigen Keksen hingestellt, damit sie sich willkommen fühlte. Im Garten hatte sie einen großen Plastikbehälter mit dem Schlauch abgespritzt und ausgewaschen, in dem vorher Trockenfutter für Benno gewesen war, und ihr unter den Schreibtisch gestellt. Darin könnte sie Sachen sammeln, die sie auf den Wiesen oder am Waldrand fand. Luisa kannte zwar kaum Kinder, hatte aber eine klare Vorstellung davon, was die gern taten.

Sie warf einen letzten prüfenden Blick ins Schlafzimmer und auf das Bett und konnte Benno gerade noch davon abhalten, draufzuspringen und alles zunichtezumachen, dann endlich leinte sie den Hund an und ging mit ihm nach draußen.

Sie nahm nicht den Weg über die Terrasse, sondern lief über die Vordertür und dann um das Haus herum, denn sie wollte die Tür nicht offen stehen lassen, solange Christopher noch schlief. Über den Mühlbach, der trotz des nächtlichen Regens nicht mehr als ein Rinnsal war, führte eine kleine Brücke. Die Wiesen glänzten und funkelten, und Benno war kaum zu halten; als sie ihn freiließ, flitzte er quer durch das Gras. Man sah sehr weit, und in der Ferne machte Luisa die Schemen von Frau Taunstätt, der bekannten Fernsehmoderatorin, und ihren beiden Chow-Chows aus. Die beiden Hunde mochten Benno nicht – genau genommen mochten sie überhaupt keine anderen Hunde –, und Benno wusste das und rannte gar nicht erst hin. Luisa spazierte in Richtung der alten Fabrik. Sie vergaß dann sehr bald die Zeit und begann sich auszumalen, was sie mit der Nichte unternehmen könnten: am Main spazieren gehen und Eis essen oder ins Museum – Ines hatte einmal erwähnt, Anne liebe Bilder, und Luisa war schließlich Kunsthistorikerin. Oder sie könnten am Waldrand hinter den Hundewiesen ein Picknick machen. Das wäre vielleicht sogar schon für diesen ersten Abend eine Möglichkeit. Sie würden einen Korb und eine große weiße Tischdecke mitnehmen und sich an eine Waldlichtung setzen, sie stellte es sich vor wie Monets Frühstück im Grünen. Bei Claude Monet war alles heiter und romantisch; die Ausflügler gruppierten sich locker um die üppig mit Wein, Früchten und einem Brathuhn dekorierte Picknickdecke, die beiden Frauen trugen helle weite Sachen, die das Licht, das durch die Bäume fiel, auffingen und reflektierten. Ursprünglich hatte der Maler ein Riesenbild schaffen wollen, zwölf Personen; das Vorbild für die Natur war der Wald von Fontainebleau gewesen. Das Licht flirrte in den Birken, und über der ganzen Szenerie lag ein Glanz, als spielte eine Blaskapelle. Luisa hatte sich immer vorgestellt, dass dieses Picknick an einem Sonntag stattfinden müsste, und sie fand den Gedanken charmant, dass es zu all dem, was es als Kunstwerk darstellte, auch noch die appetitliche Aufforderung war, sich selbst zum Essen ins Freie zu begeben. Luisa hatte eine praktische Ader und liebte es, Dinge umzusetzen. Eines ihrer Lieblingswörter war deshalb »effizient«, und obwohl es ein wenig technisch war, bezog sie es gern auf sich selbst. Möglicherweise, überlegte sie sich manchmal, bin ich aber im Grunde meines Wesens faul und nur deshalb so effizient. Aber es kam, so gesehen, eigentlich auf das Gleiche heraus, denn wenn es so war, verbarg sie ihre Faulheit durch permanente rastlose Tätigkeit ganz gut. Für das Picknick hatte sie einen Platz auf einer kleinen Lichtung im Sinn, die von Birken gesäumt war.

Als sie zurückkamen, hatte die Stimmung sich verändert. Alle Türen waren aufgerissen, es roch nach Toast, und aus Christophers Zimmer dröhnte laute Musik. Er kam halb angezogen im T-Shirt, die Hose in der Hand, in den Flur, um sie und Benno zu begrüßen.

»Ihr wart ganz schön lange weg.«

»Ja?«

»Ines hat angerufen, sie sind schon in einer halben Stunde da«, sagte er und stieg in ein Hosenbein. »Meine Güte, wieso stinkt Benno so?«

»In einer halben Stunde schon?«

»Sie hat den Hin- und den Rückflug verwechselt – was die Zeit angeht. Er stinkt wirklich erbärmlich.«

»Er hat sich in irgendwas gewälzt«, sagte Luisa, verärgert über ihre Schwester. Sie konnte es nicht leiden, wenn sie sich einen Plan für den Tag zurechtgelegt hatte, und dann hielt sich jemand nicht an die Absprachen und zerstörte alles. Sie traute Ines zu, dass sie das mit Absicht gemacht hatte.

»So was wie Entenscheiße?«

Benno machte Anstalten, sich im Schlafzimmer auf das ungemachte warme Bett zu werfen, aber Christopher hielt ihn fest.

»Ich brause ihn mal ab«, sagte Luisa und übernahm es, den Hund, der nichts Gutes ahnte, am Halsband ins Bad zu ziehen. Als sie ihn gerade nass gemacht hatte und sein spezielles Shampoo auftragen wollte, klingelte es. Das war keine halbe Stunde, dachte Luisa gereizt, sie muss gleich angerufen haben, nachdem ich raus bin. Warum in Dreiteufelsnamen hat Christopher das nicht gesagt? Sie hörte Stimmen im Flur, das helle, spöttische Lachen ihrer Schwester. Sie sah an sich herunter, sie war immer noch in der alten Jeans und dem T-Shirt, in dem sie auch geschlafen hatte – abgesehen davon, waren die Sachen ziemlich nass, genau wie der Hund, der sich jetzt um keinen Preis der Welt mehr in der Badewanne aufhalten, sondern die Gäste begrüßen wollte. Sie gab es auf, stellte das Shampoo weg, hievte Benno aus der Wanne. Sie warf rasch ein altes Handtuch über ihn, in der Hoffnung, ihn wenigstens noch abtrocknen zu können, aber er galoppierte davon wie ein gesatteltes Pferd. Vom Flur her hörte sie Ines kreischen: »Niiiiicht! Ben-no!«

»Ben-no! Du sollst nicht hochspringen, du dummes Vieh«, schimpfte Christopher.

Luisa stand im Badezimmer plötzlich still; sie hörte alles, sie gehörte dazu. Aber sie war trotzdem nicht da. Es war einer dieser Momente. Unbeweglich stand sie da; die Zeit war eingefroren. Luisa spürte unglaublich intensiv, dass sie existierte und dass dies etwas war, das sie glücklich machte. Diese Momente waren selten und kostbar, sie kamen, wann sie wollten. Luisa sah eine Frau im beschlagenen Spiegel, ein Gesicht, ein blasses Dreieck, und sagte sich: Das ist das Leben, halt es fest. Wie sie jetzt, kurz bevor sie ihre Schwester, deren Tochter und Freund sah, kurz bevor sie zu ihnen in die Küche gehen und sich setzen und plaudern würde, hier im Badezimmer stand und atmete und nass war und dastand und all diese Dinge empfand, so stark, dass sie fast platzte.

Die Badezimmertür wurde von einer breiten gelblichen Schnauze aufgeschoben, und Benno stand wieder vor Luisa. Er war angeschrien worden, und er war ein empfindsamer Hund. Luisa wusste wieder einmal, warum sie ihn so gern hatte. Er war es, der jede ihrer Stimmungen als erster wahrnahm. Sie umarmte ihn und drückte ihm einen Kuss an das feuchte Schlappohr. Er stank immer noch. Sie riss sich zusammen und rief laut: »Ich bin mit Benno noch nicht fertig – setzt euch schon mal in die Küche.« Und nach kurzem Nachdenken fügte sie hinzu: »Anne kann herkommen und zugucken.«

Der Gedanke war ihr soeben gekommen: dass es vielleicht lustig wäre, Anne auf so eine unkomplizierte Art kennenzulernen, sie beide nass gespritzt vom Hundebaden, lachend über die Wanne gebeugt. Ein Interieur, intim, ein wenig kitschig, ganz wie von Degas gemalt.

Sie hörte Trippelschritte, und dann schob sich ihre Nichte herein.

»Hallo, Tante Luisa.«

Anne war mager und ziemlich farblos, wie blonde Kinder es häufig sind. Sie hatte eine Zahnspange und trug außerdem eine Haarklammer aus braunem Plastik und Ohrringe, an denen kleine Sterne baumelten. An ihrem Jeansrock waren Hosenträger angebracht, und auf Luisa machte dies zusammen den Eindruck eines hilflosen Kindes, das von allen Seiten her zusammengehalten und befestigt werden musste. Sie winkte sie heran, aber Anne blieb schüchtern im Türrahmen stehen und betrachtete den Hund.

»Das ist Benno«, sagte Luisa überflüssigerweise. »Ich bade ihn gerade. Kommst du mal her? Du kannst mir mit dem Shampoo helfen.«

Sie fühlte sich sicher, sie war hier, in ihrem Badezimmer und ihrem Leben. Sie hatte alles im Griff.

»Lieber nicht«, sagte Anne. »Es riecht hier drinnen so komisch. Und ich finde ihn gar nicht hübsch.« Sie deutete auf Benno.

Luisa blieb die Spucke weg. Sie folgte Annes Blick und sah den Hund an. Natürlich – sie hatte recht, Benno war wirklich kein besonders schöner Hund. Inmitten der Prachtexemplare am Kuhlmühlgraben war er immer die Ausnahme gewesen. Luisa hatte das gleich zu Anfang gemerkt, als sie den Welpen von der Bekannten einer Bekannten bekommen hatten, und hatte geklagt, dass der Kleine zwar süß sei, aber nicht hübsch, und er nicht zu dem Hund heranwachsen würde, den sie gewollt hatte. Aber inzwischen war das längst vergessen. Sie sah nur noch die treuen, schwarzen Knopfaugen und die perfekte schwarze Nase auf der breiten gelben Schnauze. Jetzt betrachtete sie ihn seit langem wieder einmal mit fremden Augen.

So sah er eher aus wie das Produkt eines Kinderspiels, bei dem der eine den Kopf zeichnet, dann das Blatt faltet, der nächste blind den Rumpf ergänzt, der dritte die Beine und so weiter.

Nein, er war nicht besonders hübsch, aber dafür war er liebenswert. Was man von diesem Gör ja wohl nicht behaupten konnte.

Luisa blickte das Mädchen in einem so deutlichen Anfall von Wut an, dass es im Türrahmen einen Schritt zurück trat. Aber Luisa konnte sich beherrschen und unterdrückte eine schneidende Bemerkung. Anne zog eine unsichere Grimasse; sie schien zu warten, bis sie wieder gehen, endlich dieses nasse, nach Tier stinkende Bad wieder verlassen durfte. Als ob sie hier irgendwie im falschen Film gelandet wäre, dachte Luisa. Ich werde dich nicht erlösen. Schweigend bearbeitete sie den Hund weiter und machte dann die Brause an.

»Anne! Tante Luisa hat Kuchen da, willst du ein Stück?«, hörte sie von draußen ihre Schwester, und Annes Trippelschritte entfernten sich.

Als sie in die Küche kam, saß das Mädchen auf einem Kissen auf dem Küchenstuhl wie die Prinzessin auf der Erbse und aß geziert mit der kleinen Gabel ein Stück Obstkuchen. Jetzt sah sie aus wie eine richtige kleine Streberin. Luisa suchte Christophers Blick, aber der war zu vertieft in ein Gespräch mit Raimund über die Schönheit Andalusiens. Luisa war überrascht, wie zierlich Raimund wirkte, das war eigentlich überhaupt nicht Ines’ Typ. Womöglich war es auch ein Ratschlag ihrer Therapeutin gewesen, in ihrem Liebesleben einmal eine Abwechslung zu wagen.

»Habt ihr genug Kaffee?«, fragte Luisa in die Runde. Sie war noch immer so aufgewühlt von der brutalen, unpassenden Ehrlichkeit des Mädchens, dass sie sich lieber beschäftigen wollte, bis diese Stimmung verraucht war.

Ines stand auf und umarmte sie, sie roch nach einem herben Parfum: »Jetzt entspann dich mal, Lulu«, sagte sie gönnerhaft, was Luisa innerlich zum Kochen brachte – sowohl der alte Spitzname als auch der nie ausbleibende Hinweis darauf, dass sie angestrengt wirkte. Ines stellte Raimund vor, und alle vier taten so, als hätten sie sich längst kennenlernen wollen und wären nur durch widrige Umstände nicht dazu gekommen.

Sie unterhielten sich eine Weile über Wien – Raimund, Ines und Anne hatten viele Museen angeschaut und waren im Burgtheater gewesen – und dann über die anstehende Reise. Christopher wollte wissen, wie viel sie für das Auto bezahlen müssten, wenn es zwei Wochen am Flughafen stand. Die ganze Zeit über beobachtete Luisa Ines. Sie trug ein buntes Stirnband und ein kurzes schwarzes Sommerkleid und hatte die Lippen rot geschminkt. Sie sah glücklich aus und nicht ansatzweise so überarbeitet wie Raimund, der zweimal zum Rauchen auf die Terrasse ging. Höchstens einen Meter fünfundsiebzig groß, hatte er auffallende, gepflegte Hände, mit denen er viel herumfuchtelte. Seine dunklen Haare waren strubbelig, aber das sollte wohl so sein. Er machte irgendetwas in der Computerbranche, erinnerte sich Luisa. Er war sympathisch, aber am liebsten hatte sie Sebastian gemocht, den Vater von Anne, der für zwei Monate nach Seattle gegangen und dann dortgeblieben war. Raimund kam zurück und sagte, wie schön er den Garten fände, und daraufhin nahm auch Ines sich einen Moment Zeit, um das Haus zu loben, aber es klang gekünstelt. Luisa, deren Aufregung sich langsam in ein mattes Gefühl von Enttäuschung verwandelt hatte, unterbrach sie: »Willst du noch ein Stück Kuchen, Anne?«

»Wenn ich darf«, sagte die doch tatsächlich vornehm.

Luisa klatschte ihr eines auf den Teller und ließ sich dann wieder auf den Stuhl fallen. Raimund wollte ebenfalls noch Kuchen.

Ines sagte: »Tja, wir haben noch gar nicht gefrühstückt, ich habe gesagt, hier gibt es bestimmt was.«

Biest, dachte Luisa. Kommt sich clever vor, ist aber zu dumm, es für sich zu behalten. Ines begann, von den Malkursen zu erzählen, die sie gab, seit sie mit Hilfe ihrer Psychotherapeutin herausgefunden hatte, dass das freie Künstlerdasein sie zu sehr stresste. Luisa lächelte in sich hinein und dachte, sie hätte ihr das ebenfalls sagen können, und zwar schneller und mit weniger Zeitaufwand und Kosten verbunden als bei einer Therapie – man brauchte eigentlich nur Ines’ letzte Bilder anzusehen. Aber sie fragte ja keiner. Ines schlug vor, sie sollte ihr doch noch den Rest des Hauses und Annes Zimmer zeigen, dann wäre es leider schon wieder Zeit für sie zu gehen. Luisa hatte nichts dagegen, dass es ein ausgesprochen kurzer Besuch wurde, denn ihr waren inzwischen wieder all die Gründe eingefallen, weshalb sie beide sich so selten sahen.

»Ja, gehen wir hoch«, sagte sie, »lass mich nur noch meinen hässlichen Hund füttern.«

Nachdem Ines und Raimund gegangen waren – Anne, die über das Zurückgelassenwerden nicht besonders niedergeschlagen zu sein schien, hatte versprechen müssen, jeden Abend vor dem Schlafengehen kurz anzurufen –, schlug die Tür hinter ihnen zu, und sie waren wieder allein. Mit Anne, natürlich, die von sich aus angefangen hatte, das Geschirr zusammenzuräumen. Der verlassene Tisch sah traurig aus. Die benutzten Kaffeetassen hatten Ränder, Krümel lagen auf allen Tellern außer bei Ines, die nur die Beeren gegessen und den Biskuitboden liegen gelassen hatte.

Anne klapperte mit den Kuchengabeln.

»Das ist nett von dir, Anne, aber das musst du doch nicht machen«, sagte Luisa überrascht.

»Lass sie doch«, widersprach Christopher, zu dessen Aufgaben das Ein- und Ausräumen des Geschirrs eigentlich gehörte.

Den Rest des Vormittags war Anne, genau wie Benno, immer da und beobachtete, was Luisa gerade tat. Sie zeigte weder Missfallen noch Sympathie, als ob sie erst einmal Eindrücke sammeln müsste, um sie dann zu bewerten. Luisa gab ihr eine Schüssel, damit sie ihr helfen konnte, Brombeeren zu pflücken, und sie tat es eifrig, dann sortierte sie mit Geduld und seliger Ernsthaftigkeit noch alle Blättchen und unreifen Früchte aus, die sich in die Schüssel verirrt hatten. Irgendetwas machte Luisa misstrauisch daran, aber sie konnte beim besten Willen nicht sagen, was. Sie schlug Anne vor, sie könne sich doch mit einem Korb Zapfen, Zweigen und Klebstoff auf die Terrasse setzen und etwas basteln, aber Anne wollte lieber beim Bettenmachen und Staubsaugen helfen. Während das Mädchen mit einem Tuch so sorgfältig über einen alten Sekretär im Wohnzimmer fuhr, als könnte der sich gleich bewegen und über sie beschweren, wenn sie nicht aufpasste, sagte es: »Das ist ein schönes Haus. Ich würde auch lieber in einem ganzen Haus wohnen als bloß im dritten Stock. Früher hat unser Haus einer großen Familie gehört, einer einzigen, stell dir vor, und heute sind es fünf Wohnungen. Ganz oben, wo jetzt die alte Frau Moll wohnt, da waren die Zimmer für die Dienstboten. Ich würde am liebsten genau dort einziehen. Wenn man unter dem Dach schläft, hört man nachts den Regen, das mag ich. Ich habe keine Angst vor Gewittern. Wirklich nicht, das behaupte ich nicht nur so.«

»Unser Gästezimmer ist leider nicht direkt unter dem Dach, aber vielleicht lässt sich da was machen.«

Sobald Luisa den Satz ausgesprochen hatte, wurde ihr klar, dass sie absolut keine Lust hatte, Annes ganzen Kram noch mal umzuräumen. Sie hoffte, das Mädchen würde ihr halbherziges Versprechen nachher vergessen haben.

Kurz darauf beschwerte sie sich bei Christopher: »Anne macht gar nichts für sich. Sie bastelt nicht und kann sich nicht alleine beschäftigen. Und du glaubst es nicht, aber sie will mir den ganzen Tag im Haushalt helfen. Völlig anormales Verhalten, wenn du mich fragst.«

Er hatte sie natürlich nicht gefragt, das war sie aber schon gewöhnt. Bei dröhnender Musik arbeitete er an seiner Habilitation über das Zwitterblumenproblem und die Selbstbestäubung bei irgendwelchen Kräutern oder Unkräutern. Er murmelte, im Haushalt helfen sei ja wohl kaum ein Grund zur Beschwerde. Als er dabei kurz vom Laptop aufblickte, sah Luisa an seinen Augen, dass er ihr gar nicht zugehört hatte. Sie verschwand wieder. Natürlich, er hatte sie wiederholt gebeten, ihn nicht zu stören; aber schließlich hatten sie nicht oft ein Kind zu Gast, und sie brauchte seine Einschätzung der Situation, um ihre eventuell zu überprüfen und zu korrigieren. Sie war relativ viel allein, seit sie hierher gezogen waren, noch mehr – sie war zwei Tage die Woche am kunstgeschichtlichen Institut und gab ihre Seminare, aber das war auch schon alles. Luisa wusste, dass sie aufpassen musste; sie wurde bald vierzig, und um keinen Preis wollte sie zu diesen verschrobenen Frauen gehören, die sich ihre einsamen Gedankengebäude errichten, die kaum noch Fundamente in der Wirklichkeit haben, Luftschlösser aus Angst und unberechtigten Hoffnungen. Oder, wie in diesem Fall, Antipathie.

Am Mittag machte Luisa Ravioli – ein Essen, das Kinder mochten –, und Christopher setzte sich kurz zu ihnen vor den Fernseher, wo das Mittagsmagazin lief. Anne war entzückt, beim Essen fernsehen zu dürfen, während Christopher auf diese Weise seinen Gedanken nachhängen konnte, und so waren alle zufrieden. Dann zog Christopher sich mit einer Tasse Kaffee zurück, um erst am Spätnachmittag müde und mit Appetit auf kalte Nudeln wieder aufzutauchen. Luisa stürzte sich sofort auf ihn.

»Ich erzählte ihr vorhin, dass hier dienstags und samstags ein kleiner Markt ist und dass ich hingehe. Da hat sie ziemlich lange überlegt und dann gefragt, jeden Dienstag und jeden Samstag, und ich sagte, ja, genau, und dann wollte sie wissen: Und gehst du auch, wenn es regnet oder du Kopfweh hast?, und ich sagte, ja, dann nehme ich einen Regenschirm beziehungsweise eine Tablette, und sie hat daraufhin wirklich komisch geguckt. Dann habe ich ihr erklärt, dass ich auch jeden Morgen, nicht nur Dienstag und Samstag, mit Benno spazieren gehe, auch wenn es regnet oder ich krank bin, denn der Hund muss nun mal raus. Das hat sie vollkommen beeindruckt. Findest du das nicht merkwürdig?«

»Nein, eigentlich nicht. Du kannst ihr doch auch sagen, dass ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Labor bin. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.« Christopher lachte schallend los. »Weißt du was, Luisa, ich glaube, sie ist einfach kein besonders geregeltes Leben gewöhnt. Ines macht das, was ihr gerade in den Kopf kommt, und so kennt Anne es. Ich denke, sie findet das furchtbar entspannend hier. Ich habe den Eindruck, sie fühlt sich ziemlich wohl.«

Luisa war gekränkt, mehr darüber, ausgelacht zu werden, als über das, was er sagte: »Findest du unser Leben langweilig?«, fragte sie.

Er seufzte: »Nein. Das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Ich muss diese Arbeit zu Ende bringen. Selbst wenn unser Leben also etwas gleichförmig wäre, dann hätte dies im Augenblick für mich nur positive Seiten.«

»Also findest du es doch eintönig.«

Daraufhin schüttelte Christopher nur den Kopf.

»Jetzt bist du schon wieder genervt von mir!«

»Nein. Aber du machst dir einfach zu viele Gedanken.«

»Über was redet ihr?«, fragte Anne, die sie in der Küche gehört hatte. Sie war in ihr Zimmer gegangen, und Luisa war ganz froh gewesen, sie für eine Weile los zu sein, aber da hatte sie es anscheinend keine fünf Minuten ausgehalten. Luisa sah Christopher triumphierend an, woraufhin er kopfschüttelnd aufstand und mitsamt seinem Teller im Arbeitszimmer verschwand.

»Ich mache Tee, Anne, willst du auch einen? Hör zu, du kannst ruhig mal eine Stunde für dich sein und lesen oder irgendwas anderes machen.«

»Klar«, sagte Anne, und weg war sie. Nach exakt einer Stunde – Luisa hatte sich zweimal überlegt, ob sie nach ihr sehen sollte, es dann aber bleiben lassen – tauchte sie wieder auf. Sie hatte sich die Haare zu zwei Zöpfen geflochten und trug jetzt einen kurzen schwarzen Rock, der überhaupt nicht wie Kinderkleidung aussah, zu einem weißen T-Shirt.

»Braucht der Hund vielleicht frisches Wasser?«, fragte sie und senkte leicht den Kopf, nachdem sie gesprochen hatte.

Ich fasse es nicht, dachte Luisa. Abräumen, Beeren lesen, dem Hund Wasser geben, solche Aufgaben gefallen ihr. Wie unnatürlich für ein Kind, so zu sein. So devot. Oder vielleicht war das auch eine dieser Phasen, von denen Ines gesprochen hatte. Als sie die Kindersachen ins Gästezimmer geräumt hatten, hatte sie sieben oder acht Bücher von Anne auf den Nachttisch gelegt und gesagt, Anne liest unglaublich schnell, und sie nimmt hundertprozentig Anteil an den Schicksalen in den Geschichten, als ob sie sie nicht von der Wirklichkeit unterscheiden könnte. Luisa hatte gefragt, ob sie das nicht etwas beängstigend fände, aber Ines hatte gesagt, das wäre wohl nur wieder eine Phase. Anne schien viele Phasen zu haben. Und wenn schon, dachte Luisa, mir soll es recht sein. Ob das Kind normal ist oder nicht, steht mir nicht an zu beurteilen. Sie wollte sich keine Gedanken mehr darüber machen, schließlich musste man sich erst einmal aneinander gewöhnen. Auch der Hund war ihr anfangs seltsam vorgekommen – sie hatte nie gewusst, was genau er eigentlich wollte, wenn er sie anstupste, winselte oder bellte, aber das war längst nicht mehr so.

Luisa nahm sich vor, nicht zu ungeduldig und auf keinen Fall böse zu Anne zu werden. Sie musste sich beherrschen. Anne war ein Kind, natürlich, und sie war aus den falschen Gründen enttäuscht. Was hatte sie erwartet? Sie hatte einfach die Tendenz, Menschen in weiß und schwarz einzuteilen, in gut oder böse. Christopher hatte ihr schon so oft vorgeworfen, dass ihre Urteile kein Maß kannten, dass es für sie weder Mischformen noch Differenziertheit gäbe.

»Möchtest du gern ein Eis, Anne?« Luisa sprach nicht einfach, sie flötete.

»Sehr gern«, sagte Anne.

Na also, geht doch, dachte Luisa. Laut sagte sie: »Na, da bin ich aber beruhigt. Komm, wir setzen uns in den Garten, ich muss ein bisschen arbeiten. Nimmst du dir auch ein Buch?«

Und Anne ging, ihr Eis am Stiel in der Hand, folgsam ihre Lektüre holen.

Fast vierzig Minuten lang konnte Luisa sich auf Rubens grässliches Spätwerk konzentrieren, dann aber lenkte Anne sie ab, die nach dem Eisessen ihr Buch las. Sie las sich halblaut selbst vor, ein Gemurmel, das einen automatisch zum Lauschen animierte – nur, dass man nichts verstehen konnte. Dabei wirkte Anne strahlend glücklich, sie lächelte beim Lesen; Luisa brachte es nicht übers Herz, sie zu unterbrechen, sondern klappte lieber ihren Bildband sowie das Notizheft mit den noch nicht konsultierten Exzerpten zweier neuerer Rubens-Dissertationen zu und schloss für einen Moment die Augen. Auch dieser Sonntag, so wollte es wohl das Schicksal, sollte träge und melancholisch sein.

Das Picknick am Abend war dann endlich ein Erfolg. Da Christopher gut vorangekommen war, zeigte er sich in bester Laune, und als Luisa ihm von ihrer Idee erzählte, sagte er, das höre sich fantastisch an. Einen kurzen Wortwechsel gab es noch, weil Luisa sich partout nicht überzeugen lassen wollte, dass eine blütenweiße Decke nicht ganz das Richtige wäre und man besser ein altes Tischtuch nehmen sollte, das notfalls Grasflecken bekommen durfte. Zu guter Letzt griff Luisa zu einem Mittel, das sie für sich das Totschlagargument nannte – wenn es keine große Sache war, gab Christopher nämlich nach, wenn sie sagte: »O bitte, ich habe es mir so gewünscht.« Nachdem sie das einmal mitten im Riesenstreit herausgefunden hatte, wendete sie es sparsam, damit es sich nicht abnutzte, aber regelmäßig an. Christopher wäre schön dumm, wenn er den Abend von Anfang an wegen etwas vermieste, das ihr wirklich wichtig war.

Zufrieden packte sie die Decke zusammen und tat dann übertrieben begeistert, als er die Idee hatte, eine Frisbeescheibe mitzunehmen, obwohl ihr eigentlich nach nichts anderem zumute war, als sich im Gras auszuruhen und ihren Gedanken freien Lauf zu lassen.

Anne sah interessiert zu, wie Luisa einen Korb mit Essen und Besteck packte, und weil sie andauernd helfen wollte, dauerte es länger. Beinahe hätten sie den Nachtisch vergessen. Es war gegen sechs Uhr abends, als sie aufbrachen wie auf eine Expedition, dabei waren es keine fünfzehn Minuten zu Fuß. Anne fragte x-mal, ob sie nicht den Korb und den Rucksack oder wenigstens eines von beiden tragen könnte, und war grenzenlos enttäuscht, als Luisa ihr erklärte, dann würde sie zusammenbrechen, und am Ende müssten sie mit ihr ins Krankenhaus.

»Du musst nicht dauernd helfen, Anne. Hat dir Ines gesagt, du sollst das tun?«

Es sah ihrer Schwester gar nicht ähnlich, und Luisa glaubte ihrer Nichte, als die den Kopf schüttelte.

Eine Zeit lang gingen sie schweigend nebeneinanderher, und Luisa genoss die milder werdende Sonne.

»Macht ihr jeden Sonntag ein Picknick?«, fragte Anne, während sie über die kleine Brücke über dem Bach balancierte, die Hände an den Seiten ausgestreckt wie auf einem Schwebebalken, obwohl es breit genug für einen mittleren Geländewagen war.

Christopher sagte: »Nein. Wir sind nämlich sehr fleißig und arbeiten viel, auch am Wochenende. Ein Picknick machen wir nur, wenn wir uns dafür freinehmen.«

»Und ihr nehmt euch nicht jeden Sonntag frei?«

Christopher lachte: »Nein.«

»Sollten wir eigentlich«, sagte Luisa und strich ihm kurz mit der Hand über den Rücken. Dann sah sie, dass in der Ferne Raina, die Putzhilfe der Taunstätts, irgendwelche Abfälle auf deren Komposthaufen im Garten warf, und hob kurz die Hand zum Gruß. Gleichzeitig gingen noch zwei weitere Gartentüren auf, und Benno rannte wie verrückt auf Mortimer, die englische Bulldogge, zu, die ihrerseits zum nächsten Tor lief, aus dem zwei prächtige Dalmatiner kamen. Bald rauften vier sehr unterschiedliche Tiere miteinander.

»Guck mal, Anne – da hast du deine schönen Hunde.«

Aber die war im Kopf noch woanders und fragte: »Hat eigentlich jeder Mensch Ferien?«

Jetzt runzelte Luisa die Stirn, während Christopher sich anscheinend freute, etwas erklären zu können: »Klar. Bei allen Berufen ist das mit der Erholungszeit geregelt. Das ist sehr wichtig, weil der Kopf und der Körper nicht dauernd etwas tun können, weißt du. Ich arbeite an einem Forschungsinstitut. Wir haben ungefähr fünf Wochen Urlaub im Jahr, und die kann ich mir einteilen. Luisa gibt an der Universität Seminare, aber wenn Semesterferien sind – das ist so ähnlich wie Schulferien –, muss sie nicht hingehen. Bei Ines ist das genau so. Auch die Volkshochschule hat Schließzeiten. Raimund hat vermutlich nicht besonders oft Ferien, seine Firma gehört Amerikanern, und die sind sehr streng.«

Luisa sah ihren Mann von der Seite her an. Sie hatte nicht gewusst, wie gut er mit Kindern umgehen konnte. Anne hielt nun beim Gehen den Kopf schief wie Benno, wenn er um ein Leckerli bettelte und deshalb die Person, die es besaß, besser nicht aus den Augen ließ. Luisa wünschte sich für einen Augenblick, selbst wieder ein Kind zu sein und Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Es war jedoch nur ein schwacher, sehr entfernter Wunsch, der sofort überlagert wurde von der Freude darüber, selbst bestimmen zu dürfen und von niemandem mehr abhängig zu sein. Das war schon etwas: nämlich Lebenskunst, so wie das Wort ursprünglich gemeint war, bevor es die Müslis und Esoteriker für sich vereinnahmten. Am meisten freute es sie, wenn sie es schaffte, ihre wunderbaren Fantasiebilder Wirklichkeit werden zu lassen. Sie breitete die Decke genau dort aus, wo sie es sich gedacht hatte, und erklärte in bestimmtem Ton: »Ich richte jetzt alles her, so lange könnt ihr Frisbee spielen.«

Annes Augenlider flatterten, als ihr Christopher die Hand gab, damit sie aufstehen konnte. Luisa beobachtete ein paar der vorsichtigen Würfe, um die er sich bemühte, damit Anne das gelbe Plastikdings auch mal fing, aber es gelang ihr kein einziges Mal. Sie hob das Frisbee dennoch unverdrossen immer wieder auf und schleuderte es zurück. Luisa kniff die Augen zusammen, weil sie direkt ins Licht sah. Sie wollte ein Standfoto machen, für ihre Erinnerung, aber sie fand kein hübsches Motiv; immer bückte sich Anne gerade oder drehte ihr den Rücken zu. Aber es war nicht schlimm; sie hatten ja noch die ganzen Ferien vor sich, und es würde wohl noch die eine oder andere Spielszene geben, die sich eignete. Benno, der normalerweise allem nachrannte, was durch die Luft flog, ob es nun eine Fliege oder ein Stöckchen war, trauerte anscheinend immer noch seinen Hundefreunden nach und legte sich seufzend mitten auf das Tischtuch, so dass er aus-sah, als ob er selbst gleich serviert werden würde. Luisa scheuchte ihn herunter, zog sich die Schuhe aus und legte sich dann auf den Rücken, die linke Hand im Hundefell vergraben, die rechte als Schirm über den Augen. Der Himmel war ein weites, blaues, atmendes Zeltdach, und all die Baumspitzen, die, aus ihrer Perspektive gesehen, in ihn hineinragten, ließen es brüchig und zerrissen erscheinen. Ein dramatisches Gesamtbild ergab sich so, gleichzeitig hatte es etwas Meditatives, als ob die Bäume im grünlich schimmernden Abendlicht und der Himmel mit seiner matten Schönheit sich in einem ständigen Kampf befänden, einem Wettstreit, der aber immer unentschieden endete und mit jeder Runde neu aufgenommen werden musste.