9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Zwei Schwestern treffen nach Jahren wieder aufeinander.Ines, die kapriziöse Malerin, bittet um Hilfe, stößt aber auf Kälte und Ablehnung. Ihre Schwester möchte einen Schlußpunkt setzen: Nicht schon wieder will sie in das Muster der ewig Helfenden zurückfallen. Sie will mit der Welt ihrer Schwester nichts zu tun haben und ist doch zunehmend fasziniert. Als sich eine Affäre mit Kai, Ines" Freund, anbahnt, verliert sie sich in einen fragwürdigen, rauschhaften Glückszustand - der sie eigenartigerweise zu ihrer Schwester zurückführt.Die Stunde zwischen Hund und Wolf erzählt von der Desorientierung in einer Gesellschaft, die höchste Ansprüche stellt, selber jedoch an Alltäglichkeiten scheitert. Scheinheilige Entwürfe halten die Fiktion einer Geborgenheit aufrecht, selbst der Umgang mit der Vergangenheit wird auf sinnentleerte Bilder reduziert; manchmal ist vom Leben kaum mehr übrig als ein kalter Entzug. Doch die Hoffnung auf Veränderung bleibt - ein Zustand, den Silke Scheuermann melancholisch und humorvoll, lapidar und ergreifend schildert."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 195

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhalt

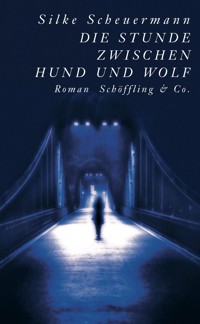

[Cover]

Titel

Die Stunde zwischen Hund und Wolf

Ich bin nichts …

Nach der dritten …

Während der Zeit …

Ich hatte bald …

Ich sah die …

Impressum

Kurzbeschreibung

Autorenporträt

Die Stunde zwischen Hund und Wolf

Ich bin nichts, nichts als ein heller Umriss, an diesem Morgen, auf dem schmalen Korridor zwischen Becken und Glasfront des Schwimmbads, die x-fache Spiegelung eines vor Jahren beendeten Lebens, die schamlose Kopie eines ersten Satzes. Ich spürte einen kalten Luftzug durch die Ritzen der Scheiben, auf die in regelmäßigen Abständen Vogelsilhouetten geklebt waren. In seiner Glaskabine am anderen Ende der Halle, zwischen den Eingängen zu den Damen- und Herrenumkleidekabinen, saß der Bademeister, dick und wie immer in Weiß gekleidet. Mit seinem zufriedenen Gesicht erinnerte er mich an einen Konditor, der, noch in Arbeitskleidung, sein Tagwerk schon hinter sich hatte und nun hier herumsaß. Er widmete sich seinem Transistorradio, ich hörte nicht, für welche Musik er sich entschied. Ich ging, im schwarzen Badeanzug, barfuß und nass, zum Fünfundzwanzigmeterbecken, wo ich mich für einen Kopfsprung in Positur stellte.

Vor einer Minute hatte sich meine Schwester verabschiedet. Sie war hier aufgekreuzt; ich wollte gerade ins Wasser, da sah ich sie aus der Umkleidekabine kommen; in der spiegelnden Glasfront des Schwimmbades beobachtete ich ihre Gestalt, die sehr weiß war, fast bläulich, das kam von den langen Reihen Neonstrahler an der Decke der Halle. Sie war auf mich zugegangen, hatte hallo gesagt, während ich einen Schritt zur Seite gewichen war, um ihrer Umarmung zu entkommen, eine Abwehr, die beinahe dazu geführt hätte, dass sie auf den nassen Fliesen ins Rutschen geriet, ihre Hände jedenfalls fielen ins Leere, sie taumelte, aber nur für einen Augenblick, dann fing sie sich wieder, sie ist geschmeidig, meine schöne Schwester, sie liegt nicht so leicht platt vor einem auf den Fliesen.

Der Bademeister hatte hergeschaut, vielleicht war er sich unsicher gewesen, ob ich sie nicht geschubst hätte, ich zog eine Grimasse, er drehte den Kopf rasch wieder weg, hin zu dem Becken links von uns, das noch völlig unberührt dalag, eine glatte, blaue Fläche, ich folgte seinem Blick, wie gerne wäre ich jetzt dort eingetaucht, mit einem Kopfsprung, der die Wasseroberfläche so wenig wie möglich aufwühlte, um dann meine Bahnen zu ziehen, eine nach der anderen, bis die Gedanken sich automatisch abschalteten. Ines deutete auf den Whirlpool, klapperte ostentativ mit den Zähnen, klar, da wollte sie rein, sie hatte schon immer leicht gefroren, meine große Schwester. Wassertropfen funkelten auf ihrer Haut, ihr nasses Haar war dunkel, fast braun. Lange Beine, eine Taille wie eine Sanduhr. Was willst du hier? fragte ich, und sie zuckte die Achseln, dich treffen. Ich sah in Richtung der Glaskabine und dachte, dass es vermutlich irgendwo auf der Welt einen Konditor geben wird, der mich auf Anhieb an einen Bademeister erinnerte. Draußen, hinter der Glasfront, lag in winterlichem Dunkel das Außenareal verborgen. In dieser Jahreszeit war es unbenutzt, leer gepumpte Becken, Flächen von niedergetrampeltem Gras, das sich jetzt wieder erholen sollte, übereinandergestapelte, mit Planen zugedeckte und an Eisenketten gehängte Gebilde, Stuhlskulpturen, die vereinzelt neben den Bäumen standen, ich wusste das, konnte aber nichts von alldem erkennen, erst in gut einer Stunde würde es hell werden. Es hatte wieder angefangen zu regnen, die Tropfen, vom Wind herangetragen, schlugen gegen die Scheibe und rannen herunter; eine andauernde, stetige Abwärtsbewegung, seit Tagen regnete es, die Tage begannen spät und endeten früh, draußen war es eiskalt, ich bewegte mich von einem künstlich klimatisierten Ort zum nächsten. Schwimmbad, Redaktion, Bibliothek. Wenn ich nachts nicht schlafen konnte, räumte ich eine der Umzugskisten aus. Ich hatte Ines nicht gesagt, dass ich von Rom nach Frankfurt ziehen würde. Aus Gründen, die ich gern für mich behalte, hatte ich seit Jahren keinen Kontakt mehr zu meiner Schwester, das Ausland hatte es leicht gemacht, und es war mir lieber so, es ging mir gut dabei.

An uns waren vier Schwimmer vorbeigekommen, die trainierten Waden zum Greifen nah, ich hatte dem ersten zugesehen, wie er mit einem gekonnten Kopfsprung ins Wasser glitt und dort in gleichmäßige Bewegung verfiel, die anderen folgten, sie schwammen ihre Geraden, drehten um, in gleichmäßigen Kraulzügen, es sah schön aus, nachahmenswert, gleich würde ich auch so schwimmen, sofort, wenn Ines wieder weg war, ich spürte schon das kühle, klare Wasser auf meiner Haut. Bis dahin machte ich kleine Scherenbewegungen mit den Beinen, wobei ich das Becken leicht anhob, eine Art Gymnastik im Schwerelosen. Ines erzählte, wie sie mich gefunden hatte. Sie hatte eine Reportage von mir in einer hier ansässigen Zeitschrift gelesen und war wegen des regionalen Themas darauf gekommen, ich lebte nun möglicherweise neuerdings in Frankfurt. Bei der Auskunft erhielt sie meine Adresse, fand es dann aber witziger, wie sie es ausdrückte, es eines frühen Morgens im Schwimmbad, das meiner Adresse am nächsten lag, zu versuchen. Witziger fandest du das, fragte ich, aber sie ging nicht darauf ein, sondern bemerkte stattdessen, du behältst deine Gewohnheiten, nicht wahr? Ja, sagte ich, Gewohnheiten. In Gedanken schweifte ich ab. Ich ging im Geist meine neuen Kollegen durch. Einer, ein hübscher, trug immer Armanianzüge. Immer Armani, und alle anderen kamen in Jeans und Pulli.

Warum bist du aus Rom weggezogen, wollte Ines wissen, sie stellte die Frage in einem Ton, als ob sie gerade schon einmal gefragt und dann umsonst auf eine Reaktion gewartet hätte. Nun, sagte ich und kratzte mich mit der Hand am Schlüsselbein, die deutschen Zeitungen kauften nicht mehr so viele Reportagen. Weniger Korrespondenten arbeiten für mehr Zeitungen, sagte ich, und, dass ich hier ein gutes Angebot bekommen hätte. Während wir plauderten, bemerkte ich, dass ihr der Schweiß auf der Stirn stand, auch ich fühlte mich nicht wohl in dieser warmen Suppe, und vielleicht lag es daran, dass unser Gespräch immer belangloser wurde, wir unterhielten uns über die Vor- und Nachteile Frankfurts gegenüber Rom, wobei Frankfurt, wer hätte es gedacht, ziemlich schlecht abschnitt. Ich starrte auf die großzügig verteilten Aufkleber in Form von schwarzen Flügeln, die Vögel davon abhalten sollten, gegen die Glasfassade des Hallenbads zu prallen. Es war nicht die standardisierte Form solcher Aufkleber, bildete ich mir ein, nein, sie sahen aus wie selbstgemacht, diese exzentrischen, großen, schwarzen Phantasievögel; ich hatte sofort den Bademeister im Verdacht. Ines war inzwischen verstummt, und ich tat nichts, um das Gespräch wieder in Gang zu bringen. Sie gab noch ein paar Allgemeinplätze von sich, und dann, nach einer Viertelstunde, verabschiedete sie sich und ließ mich in schlechter Stimmung zurück. Ich sah ihr zu, wie sie sich aus dem Wasser zog, der teure Badeanzug klebte an ihr, schwarz und naß wie die Welt draußen, von der uns nur die Glaswand des Schwimmbads trennte, und dachte, ich bin nichts, nichts als eine schmale Silhouette auf dem Korridor zwischen dem Whirlpool und diesem gekachelten großen Becken. Dann schwamm ich, endlich.

Sie saß in der Eingangshalle, auf einem der Plastikstühle, leicht zusammengesunken, eine rotblaue Sporttasche auf dem Schoß. Ihr Gesicht war ungeschminkt und fleckig, sie hatte Tränen in den Augen, es war das Gesicht, mit dem sie bekam, was sie wollte, ich kannte es, ihr Verhandlungsgesicht. Ich hörte kaum, was sie sagte, verstand es aber, indem ich die Bewegungen ihrer blassen Lippen las. Sie hatte Kopfschmerzen und wollte auf einen Kaffee eingeladen werden. Natürlich, sagte ich und erwiderte ihr charmantes Lächeln, ich versuchte es zumindest, denn innerlich war ich ganz aufgewühlt, wie wenig sich die Dinge ändern, dachte ich, meine Schwester, sie operiert tatsächlich noch mit den alten Tricks. Immer schon hatte sie ihre körperliche Schwäche gezielt eingesetzt, um etwas zu erreichen, früher bekam sie gerne Nasenbluten, wenn ihr etwas nicht passte, gerne beim Abendessen, wenn Vater auch im Publikum war, sie schien es gar nicht zu merken, wie dunkle Tropfen Blut auf das weiße Brot vor ihr fielen, aber Vater, der seinen Liebling immer im Auge hatte, grunzte betroffen und beeilte sich, einen in eiskaltes Wasser getauchten Lappen zu holen, um ihn ihr in den Nacken zu drücken, und dann, als es vorüber war, zwirbelte er zwei Stückchen von einem Papiertaschentuch zu kleinen Pfropfen, die er ihr in die Nasenlöcher steckte. Mein Elefant, sagte er liebevoll, und der Elefant wurde auf die grüne Couch vor dem Fernseher gesetzt und durfte sich aussuchen, welchen Film wir nach den Abendnachrichten sehen würden. Währenddessen stopfte ich am verwaisten Tisch sämtliche Reste des Abendbrots in mich hinein, von allen vier Tellern, nur Ines’ angebissenes Brot, auf dem ich einen Tropfen Blut zu sehen glaubte, ließ ich liegen.

Draußen hatte es aufgehört zu regnen; die Luft war von dieser klaren Kühle, die man am liebsten in Aromaflaschen einfüllen und in seiner Wohnung versprühen würde, aber in der Straßenbahn, die sich schaukelnd und rumpelnd in Bewegung setzte, war es unangenehm feucht. Links und rechts stieß man an tropfende Regenschirme. Ich ließ Ines den Vortritt. Sie stolperte sofort gegen eine Frau, die einen schmutzigen, braunen Kinderwagen neben sich geparkt hatte, passen Sie doch auf, schimpfte die Frau, und meine Schwester verschwand mit eingezogenem Kopf zwischen anderen Fahrgästen, für ein oder zwei lange Minuten verlor ich sie inmitten der anonymen Masse, dann fand ich sie wieder, auf dem Fensterplatz einer Vierersitzgruppe, in Fahrtrichtung sitzend, ihre Sporttasche auf dem Schoß. Der Platz neben ihr war frei, aber gegenüber saß ein Mann mit Habichtgesicht. Die Art, wie er lächelte, durchtrieben und aufdringlich, gefiel mir nicht, ich wollte mich nicht dazusetzen. Ich winkte Ines und stellte mich an den freien Platz bei den Türen. Über mehrere Stationen hinweg beobachtete ich meine Schwester von dort aus, wie sie da saß, in ihrem olivgrünen Parka, die Hände in der Tasche verkrallt, sie sah verfroren aus und wirkte viel kleiner in dieser Umgebung, ein beliebiges, blasses Geschöpf, das sich auf seinen unbedeutenden Pfaden in der Großstadt bewegte. Ich fragte mich, was sie von mir wollte, während ich ihr ein Zeichen machte, dass wir hier, Textorstraße, aussteigen müssten. Wir gingen vorbei an einer Alten, die sich mit ihren voll gestopften, an den Seiten eingerissenen Plastiktüten im Wartehäuschen eingerichtet hatte und uns zaghaft zunickte. In ihrer verschlissenen, graubraunen Felljacke, mit den erschrockenen Knopfaugen und dem Damenbart erinnerte sie mich an ein altes, müdes Kaninchen.

Im Flur blinkte der Anrufbeantworter. Samstagmorgen, noch nicht einmal zehn Uhr, das war eine absurde Zeit für einen Anruf, und ich wusste sofort, dass er der Amerikanerin galt, die vor mir hier gewohnt hatte, also bedeutete ich Ines, sie solle sich ruhig umsehen, ich würde das hier noch abhören, und drückte gespannt die Play-Taste. Ein gewisser, mir schon durch Dutzende Nachrichten bekannter Frances bat, ihn endlich zurückzurufen. Er flehte, Susan, please. Darling, ich lauschte nach dem Grad an Verzweiflung in seiner leicht nasalen Stimme, stellte eine erneute Steigerung fest, und beschloss, dass es mit den beiden kein gutes Ende nehmen würde. Von einer anderen regelmäßigen Anruferin, einer Frau, die offenbar gut mit Susan befreundet war, wusste ich bereits, dass die beiden ernsthafte Probleme hatten. Diese Frau rief inzwischen nicht mehr an, sie hatte anscheinend Susans neue Nummer. Ich legte meinen Mantel ab und spulte Susans angenehme Stimme auf Band zurück, here is Frankfurt 615673, please leave a message, ich mochte die Stimme und wollte die Ansage nicht ändern. Willst du Kaffee, Ines, rief ich und ging ins Wohnzimmer, wo meine Schwester bewegungslos mitten im Zimmer stand. Die Hände in den Taschen ihres froschgrünen Kapuzen-Sweatshirts, ihre an den Spitzen noch nassen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, sah sie auf die Glastür des Balkons, und es war eine Art von Bewegungslosigkeit und Feuchtigkeit in ihrer ganzen Person, die mich zum Resolutsein zwang, also marschierte ich an ihr vorbei, schob die Glastür beiseite und trat hinaus, wobei mein Blick automatisch auf eine Stelle am Steinboden des Balkons fiel. Beschienen vom hellen Licht, das aus dem Wohnzimmer kam, bemerkte man deutlich den kleinen, dunklen Fleck. Dort hatte bei meinem Einzug der tote Spatz gelegen, die Flügel gespreizt, den Kopf verdreht. Obwohl er offensichtlich gegen die Scheibe geflogen war, hatte er stranguliert ausgesehen, eher wie ein Mordopfer, nicht wie das Opfer eines Unglücks. Ich hatte mir leuchtend gelbe Gummihandschuhe angezogen, und ihn in einen Müllbeutel gesteckt, die ich sofort in den Hof brachte. Ich beerdigte den Vogel in der Altpapiertonne, auf Tageszeitungen, die von weiteren Unglücksfällen berichteten, und als kleine Grabbeigabe warf ich die gelben Handschuhe hinterher. Jetzt fiel mir das wieder ein, und ebenso, dass ich mir schon mehrmals vorgenommen hatte, ein paar dieser Aufkleber mit Vogelmotiven zu kaufen, wie ich sie im Schwimmbad gesehen hatte, jedes Mal hatte ich es vergessen. Ein Schub eiskalten Winds gab mir eine Ohrfeige. Im Hof tanzte eine Plastiktüte, stieg und fiel und drehte ihre Runden wie an unsichtbaren Fäden geführt. Ich zog den weiten Kragen meines Pullovers höher.

Ines, die den Blutfleck natürlich nicht bemerkt hatte – wie auch, er war ja ganz klein –, trat neben mich, und nun lehnten wir nebeneinander an der Brüstung und sahen hinaus in den Hof, betrachteten minutenlang schweigend die vier Mülltonnen und die Reihe verkümmerter Tomatenpflanzen. Nach einer Weile begann Ines, die Arme um den Oberkörper geschlungen, sich sachte vor- und zurückzuwiegen, ihre Lippen waren blauviolett vor Kälte. Manchmal, sagte ich, treiben sich hier zwei Jungen aus der Nachbarschaft herum, ihre Spiele sind wirklich bemerkenswert, sie quälen einander – da hielt ich inne, ich hörte etwas, ein kleines, eindringliches Geräusch, das Klappern von Ines’ Zähnen, und obwohl sie vermutlich noch für geraume Zeit höflich die triste Aussicht besehen hätte, bat ich sie wieder herein. Während sie sich, die Hände reibend, auf den Küchenstuhl setzte, holte ich die Packung mit den Bohnen vom Regal, doch dann fiel mir ein, dass die nassen Sachen noch nicht versorgt waren. Soll ich deinen Badeanzug auch zum Trocknen aufhängen? fragte ich. Sie hielt mir gleich ein nasses Stück Stoff hin, das ich mit spitzen Fingern entgegennahm. Bald hingen die nassen Kleidungsstücke schwarz wie Geister, leblos und klamm, nebeneinander an der Heizung im Bad, während wir mit unseren Tassen am Tisch saßen, auch nicht viel lebendiger. Beim Kaffeemachen hatte ich allerhand Geräusch produziert, und Ines war bemüht gewesen, mich zu unterhalten, sie erzählte von einem neuen Freund und davon, dass sie in letzter Zeit wenig und sehr schlecht gearbeitet hätte. Ich hatte die großen Tassen hingestellt, Kekse dazu, und das Radio angemacht. Sie spielten schon mal Frühlingswalzer, jetzt, mitten im Januar. Noch während des Eindeckens war Ines verstummt und hatte begonnen, auf den Küchentisch zu starren. Es war dann wieder sehr still zwischen uns. Wie beim Flirten: Jeder wartet, dass einer den ersten Schritt tut, jedes kleine Zögern erfährt er als Verweigerung zum gemeinsamen Tanz. Ich fand, dass sie sich ruhig etwas mehr bemühen könnte, nachdem sie sich dermaßen aufgedrängt hatte, und ich fing, diesmal mit unterdrückter Wut in der Stimme, erneut an, von Rom zu schwärmen. Ines blieb noch etwa zwanzig Minuten und ging in dieser Zeit zweimal auf die Toilette. Das letzte Mal brachte sie ihren immer noch nassen Badeanzug wieder mit und sprach leise in ihr Handy, ich hörte sie flüssig meine Adresse wiedergeben. Während sie telefonierte, holte ich ihr schon den Parka, eine Geste, die sie offenbar nicht einfach nur als praktisch interpretierte, ich sah es an ihrem gekränkten Gesichtsausdruck. Das bewirkte, dass ich beschloss, es sofort wiedergutzumachen, indem ich ihr sagte, wie schön ich den Parka fände.

Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie ihn mir daraufhin sofort schenken wollte. Doch, sagte sie, auf keinen Fall, sagte ich, und noch während wir stritten, klingelte es an der Tür. Der Mann stellte sich vor und gab mir eine Hand, die fast so braun war wie meine, vielleicht war er auch vor kurzem im Süden gewesen. Ich musste den Kopf in den Nacken legen, so hoch gewachsen war er, auf seiner großen Nase saß eine fast durchsichtige Brille, die Augen dahinter strahlten halb grün, halb blau. Er gefiel mir, obwohl er Ines’ Freund war. Ich könnte, dachte ich, zu Ines hingehen und sagen, er ist schön, mal sehen, was dann passierte. Weil Ines nicht erschien, erklärte ich Kai, sie sitzt in der Küche, und sofort lief er los, schnellen Schritts an mir vorbei in die richtige Richtung. Ich lief ihm hinterher. Woher wissen Sie, wohin es geht? fragte ich. Er antwortete, die Altbauwohnungen in dieser Straße sind alle gleich geschnitten, ein Freund von mir hat mal hier gewohnt. Er sagte das ein wenig abfällig, als seien sein Freund und ich, jeder für sich genommen, beide so etwas wie traurige Irre in einer gleich geschnittenen Welt, die wir als Bewohner nicht überblickten. In der Küche war Ines in sich zusammengesackt, sie begrüßte ihren Freund mit wenig Enthusiasmus, einem schwachen, einsilbig genuschelten Dabistduja, woraufhin Kai sofort wissen wollte, ob wir gesprochen hätten. Gesprochen? Worüber? erkundigte ich mich und schaltete endlich das verdammte Radio aus. Ich bekam keine Antwort. Kai betrachtete die regungslos in ihre Kaffeetasse starrende Ines, sein Blick bohrte sich in den Wasserfleck, den die feuchte Spitze ihres Pferdeschwanzes auf den Rücken ihres Sweatshirts zeichnete. Meine Schwester hing mehr im Stuhl, als dass sie auf ihm saß. Nie zuvor war mir aufgefallen, was für eine passive Tätigkeit sitzen sein kann. Bitte, laß uns gehen, sagte sie plötzlich, nahm ihren Parka und überließ es Kai, die Sporttasche zu tragen. Träge, mit halb geschlossenen Augen, beobachtete ich vom Fenster aus, wie sie auf den uralten, dunkelblauen Mercedes zugingen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte, ein Auto, wie es Werbeleute und Künstler gerne fahren, gut möglich, dass dieser Kai auch Maler war. Er hatte nicht den Arm um ihre Schultern gelegt, sie gingen nicht Hand in Hand. Und dann fiel mir auf, dass Ines ja nur ihren Pullover trug. Ahnungsvoll ging ich zur Wohnungstür und öffnete sie, und tatsächlich, auf dem Fußabtreter befand sich, sorgfältig zusammengelegt, der olivgrüne Parka. Ich hob ihn auf und zog ihn an. Er passte perfekt. Im Parka spazierte ich ein paarmal in der Wohnung auf und ab, dann stellte ich mich, es wurde mir etwas zu warm, auf den Balkon. Die Jungens waren da, der kleinere trug diesmal einen Cowboyhut, der größere Indianerfedern, und dann fesselte der Indianer den Cowboy an die Mülltonne, so geschickt, dass der Junge, wenn er zappelte, immer die gesamte Tonne bewegte und sehr schnell erschöpft stillhielt. Der Größere schlug ihm mit einem Stock auf die Unterschenkel, immer wieder nur auf die Unterschenkel. Die Tonne bewegte sich oft. Ich schaute ungerührt hinunter. Das erste Mal, als ich die beiden gesehen hatte, war ich entsetzt gewesen, aufhören, Himmel, aufhören, hatte ich den Hof hinuntergebrüllt, und da waren beide in Lachen ausgebrochen und hatten mir ihre rosigen Zungen herausgestreckt.

Am Abend war ich unruhig, streifte durch die Wohnung. Ich hatte gerade lustlos einen Umzugskarton voller Papiere geöffnet, alte Briefe, Postkarten, Krimskrams, der einem irgendwann wichtig erschienen war und den man mit sich herumschleppte, ohne sich jemals wieder damit zu beschäftigen, da klingelte das Telefon, Susans Stimme belebte das Appartement, ich lauschte von meinem Platz auf dem Parkettboden aus, wo ich mit gekreuzten Beinen saß, niemand sprach auf Band, nur gleichmäßiges Tuten war zu hören. Auch egal, ich war gerade auf eine Blechdose gestoßen, in der sich früher dänisches Buttergebäck befunden hatte, jetzt aber Fotos lagen, und diese Dose fesselte meine Aufmerksamkeit. Ich griff mit beiden Händen einen Stapel heraus und blätterte sie unkonzentriert und ziemlich schnell durch, wie bei einem Daumenkino. Oben befanden sich Bilder aus Rom, unten ältere. Ich griff wahllos, geradeso als ziehe ich Lose, zwei Bilder heraus, solche von ziemlich weit unten, Kinderbilder, Ines und ich am Strand. Auf dem ersten Foto standen wir nebeneinander und lachten; wir trugen Ponyfrisuren, Sonnenhüte mit Karomustern, ich, vier Jahre jünger als meine Schwester, schwenkte einen Eimer und eine Plastikschaufel. Unsere Nasen waren von der Sonne verbrannt, unsere Haare gebleicht, weißblond quollen sie unter den Hüten hervor. Ines war barfuss, ich trug Plastiksandalen, die ich auch im Wasser anbehalten konnte. Das zweite Foto zeigte uns beim Spielen. Von Ines schaute nur noch der Kopf aus dem Sand. Ich war am Schippen. Ines krähte vor Vergnügen. Ich sah die vor Vergnügen krähende Ines und mein schwer schuftendes, schippendes jüngeres Ich an. Die Bilder in der Hand, leicht fröstelnd, weil ich die Heizung nicht angedreht hatte, erinnerte ich mich. Sie hatte dieses Spiel geliebt und mir gegenüber grenzenloses Vertrauen gezeigt, dass ich schon nicht den Kopf mit einbuddeln würde. Sie mochte den heißen Sand am Körper, verrieb ihn extra mit der Hand, am Bauch und an den Schenkeln. Ich meinerseits hatte mich nicht eingraben lassen, aus Platzangst, aus Misstrauen, was auch immer. Es war mir wahrscheinlich einfach zu heiß. Ich starrte das Foto an. Die Sonne, die Trockenheit, der rieselnde Sand, weiß und puderig. Auf der Rückseite stand, Oostende, Sommer dann-und-dann. Ich lernte damals schwimmen, ich liebte es, zu schwimmen, von Anfang an. Ich strich mit einem Finger über das Foto, langsam, sachte, ich schloss die Augen, es wurde hell, heller, ich lag auf einem Badetuch, nein, ich stand am Meer, schaute hinaus, in anderer, kindlicher Augenhöhe. Ich blinzelte in den Horizont, bewegte die Beine, Wasser spritzte, Sand quatschte durch die Ritzen der Plastiksandalen, gleich würde ich losschwimmen. Ich hatte kein Oberteil an, weil ich keine Brüste besaß. Ines hatte auch noch keine, trug aber schon einmal ihr Oberteil, als ob sie ihr, während sie gerade ein Sonnenbad nahm, urplötzlich wachsen könnten, sie war immer schon optimistisch gewesen, meine große Schwester. Als das Telefon im Flur erneut klingelte, fuhr ich wie ertappt zusammen, legte die Blechdose zurück in den Umzugskarton und lief hin.

Kai entschuldigte sich, dass er so spät anrief. Er wirkte nervös. Er rauchte, ich hörte das Feuerzeug schnappen. Er müsse mit mir reden sagte er. Worüber, wollte ich wissen. Ich sah vom Flur aus in die Küche, in der er gestanden hatte, und stellte ihn mir jetzt vor. Er saß angespannt, mit durchgestrecktem Rücken auf einem Stuhl, eine Zigarette in der Hand, die langsam herunterbrannte. Nicht am Telefon, sagte er. Nicht am Telefon, das belustigte mich. Wo denn? In einem Café? Er stimmte zu. Morgen würde es ihm passen, nach der Arbeit. Morgen ist Sonntag, erwähnte ich. Ob er auch Maler sei, und er antwortete mir, Fotograf. Sie hätten morgen ein Shooting. Ich schlug vor, dass ich mir das ansehen würde, notierte die Adresse auf ein Post-it. Dann blieb ich, das Post-it klebte an meinem Zeigefinger, unschlüssig im Zimmer stehen. Wohin damit? Überall in der Wohnung klebten Post-its, die mich an Dinge erinnerten, ein Tick von mir. Ich hängte es schließlich an den Spiegel im Flur, neben die Post-its mit dem angeblich besten Friseur der Stadt, bei dem ich noch nie gewesen war, der Tipp einer Kollegin aus der Redaktion, und dem Pizzaservice, bei dem ich nie die italienischen, immer die vietnamesischen oder thailändischen Gerichte bestellte.

Am nächsten Tag machte ich mich frühzeitig auf, ich zog meinen neuen Parka an, nahm das gelbe Post-it vom Garderobenspiegel, lief die Treppe herunter. Dann, draußen, sah ich, dass ich einen Schirm brauchen würde, und lief die Treppe wieder hoch in den ersten Stock. Zwei Querstraßen weiter war ein Taxistand, an dem tatsächlich, wie für mich gedacht, ein einzelner Wagen stand. Ich las dem Fahrer, der gleich das Fenster heruntergekurbelt hatte und mir sein kleines, dunkles Äffchengesicht zeigte, mein Post-it vor, setzte mich hinten in den Wagen und schaute raus.