9,99 €

Mehr erfahren.

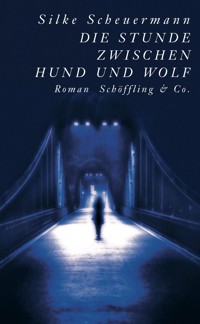

- Herausgeber: Schöffling

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Die berühmte Performance-Künstlerin Margot Wincraft arbeitet mit Models auf der ganzen Welt. Eines Tages nimmt sie überraschend das Angebot einer unbekannten Galerie in Shanghai an. Ihre Assistentin Luisa kann dem Projekt nicht viel abgewinnen. Für sie ist China als Kunstmarkt passé, in der jungen Galeristin, die alles für Margot organisiert, wittert Luisa eine Konkurrentin. Zu allem Überfluss hat sich ihr Freund auch noch von ihr getrennt, und schuld daran ist sie selbst mit ihren leichtfertigen Seitensprüngen. Und so versteht sie auch nicht, warum Margot in der Megacity Shanghai beginnt, sich immer seltsamer zu verhalten.SHANGHAI PERFORMANCE ist ein schillernder Roman über Sehen und Gesehenwerden, Kunst und Identität sowie eine Gesellschaft, die ihren ganz eigenen Regeln folgt. Silke Scheuermann reflektiert über Frauenbilder in Zeiten der Globalisierung, über moderne weibliche Lebensläufe und erzählt auf spannende Weise von einer "ewigen Tragödie der Schuld"."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Titel

Silke Scheuermann

Shanghai Performance

Roman

Schöffling & Co.

Für Matthias

Shanghai Performance

Erstes Kapitel

Als ich noch jünger war und vieles für selbstverständlich nahm, sagte der Galerist, bei dem ich gerade jobbte, etwas zu mir, an das ich mich später häufig erinnerte: »Unterschätzen Sie niemals, dass Sie eine Frau sind, die gut aussieht. Nicht unbedingt schön, nein, nicht so, dass es jemandem Angst machte und sie niemand anspräche, aber eben überdurchschnittlich. Das ist ein Kapital.«

Ich kündigte ihm keine drei Wochen später. Mit neunzehn Jahren war ich zwar eitel, aber auch ehrgeizig, und es beleidigte mich, dass es nicht meine Arbeit war, die er lobte, sondern etwas, für das ich so offensichtlich nichts konnte; genauso gut, dachte ich damals, hätte er mich für die Existenz von Damien Hirst, Joseph Beuys oder der klassischen Moderne verantwortlich machen können. Ich fand ihn albern und oberflächlich und ging, anstatt ihm dafür dankbar zu sein, dass ich auch ohne Abschluss bei ihm arbeiten und Erfahrungen im Kunstgeschäft sammeln konnte. Man ist so maßlos, wenn man jung ist. Komplimente betrachtet man als Unverschämtheit, erst viel zu spät ist man froh darüber– wenn man merkt, dass sie ausbleiben. Vielleicht reagierte ich auch so heftig, weil ich ahnte, welche Dunkelheit auf mich zukam, welche Trauer– als hätte die Vergangenheit sich aufgelöst in lauter Teile, die nicht zusammengehörten, und ich stieße hier und da auf Gegenstände aus einer anderen Zeit; am helllichten Tag erschrecken sie einen: ein altes Foto, das in dem lange nicht mehr geöffneten Buch liegt, eine Haarspange, die von einem Tag auf den anderen im Spiegel lächerlich kindlich wirkt, ein Brief, der vor Jahren hinter den Schrank gefallen ist, eine verzerrte Erinnerung im Schlaf, Dinge, die an andere Zusammenhänge erinnern. Ich gebe zu, dass ich mir das womöglich einrede, im Nachhinein, um nicht eingestehen zu müssen, wie oberflächlich ich war, wie beleidigt von nichts und wieder nichts.

Es war ein exquisites Ausstellungshaus, das ich verließ, aber es gab andere. Ich vergaß diese Galerie, so wie ich viele Jobs während des Studiums vergaß. Da ich mich schnell langweilte, wechselte ich die Anstellungen häufig. Als ich gerade meine Doktorarbeit über die von mir bewunderte Performancekünstlerin Margot Winkraft angemeldet hatte, erfuhr ich, dass sie eine Assistentin suchte. Ich war mir vollkommen sicher, es geschickter anzustellen als alle anderen. Anstatt mich unter Hunderte internationaler Bewerberinnen einzureihen, ergatterte ich den Auftrag eines Kunstmagazins, sie zu interviewen, und bereitete mich akribisch auf das Gespräch vor. Es klappte. Man muss die Leute glauben machen, dass sie es sind, die die Ideen haben, das ist der ganze Trick, merkte ich mir.

Später begriff ich, dass Margot sehr wohl den Zusammenhang zwischen meinem Auftauchen und der offenen Stelle hergestellt hatte, ja, dass ich nicht einmal die Einzige gewesen war, die sich mit irgendeinem Trick ein unverbindliches Treffen erschummelt hatte. Es sah Margot ähnlich, dass sie die Geschichte Jahre später, rein zufällig vor einer Menge Leute, erwähnte, und mir, dass ich mit rotem Kopf mitlachte.

Ich lernte Margot kennen und wusste sofort, dass sie alles verkörperte, wonach ich mich sehnte. Sie glaubte, wie ich mir immer gewünscht hatte zu glauben, nur dass ich nichts Eigenes hatte, das ich entwickeln, für das ich leben konnte. Margots Projekt wurde meines. Unter ihren Mitarbeiterinnen, sagte sie manchmal, sei ich seit langem die engagierteste, das sagte sie so lange, bis ich es glaubte. Und es stimmte ja auch, dass ich all meine Kraft in jedes ihrer Projekte steckte– in alle bis auf eins, das Chinaprojekt, aber auf die Gründe dafür komme ich noch.

Es geht Margot in ihrer Kunst ausschließlich um eines, und das ist Schönheit. Sie ist davon besessen. Ich meine nicht nur die Schönheit des weiblichen Körpers, dessen Verletzlichkeit, dessen unvermeidlichen Verfall sie in ihren Installationen immer aufs Neue inszeniert oder vielmehr beklagt. Ich meine, dass ihr gesamtes Leben seit jeher darin bestand, nach Schönheit zu suchen. Sie nennt sich eine »Angestellte des Lichts«. Ich erinnere mich, wie ich sie einmal, als ich noch nicht lange für sie arbeitete, telefonieren hörte. Sie klang ungeduldig. »Was ich mit einer Zusammenfassung von Licht meine? Das liegt doch auf der Hand, meine Liebe. Ich meine: zärtliches, gefährliches, traumhaftes, lebendes, totes, klares, nebliges, heißes, grausames, nacktes, plötzliches, frühlingshaftes, fallendes, gerades, schiefes, sinnliches, gedämpftes, giftiges, beruhigendes, fallendes Licht. Das ist es, was ich vom Raum will!« Bei jeder anderen Person, die ich kenne, hätte das exaltiert, ja sogar affektiert gewirkt, bei Margot wirkte es, als erinnerte sie den Zuhörer nur an etwas, das er insgeheim schon seit langem wusste, das nur in ihm verschüttet war. Sie war klein und zierlich, aber ihre Stimme war laut und kehlig, und ich gewöhnte mir in ihrer Nähe rasch an, ebenfalls lauter zu sprechen, genau wie ich manche ihrer Redewendungen imitierte.

In der Zeit, in der sich das Chinaprojekt anbahnte, war ich Margots Vertraute geworden. Es war eine Freundschaft, in der jede ihre Geheimnisse behielt– wie existenziell diese waren, das wurde mir aber erst in Shanghai bewusst. Ich selbst hatte zu dieser Zeit einen eher peinlichen Vorfall zu verbergen, der aber weit reichende Konsequenzen hatte, wie mir zu spät klar wurde. Ich hatte Christopher schon wieder betrogen, und diesmal halfen Entschuldigungen nichts. Er versteinerte, machte seine Drohung wahr und zog aus. Ich bettelte, telefonierte ihm hinterher, flehte, schrie, schimpfte, aber er blieb eisern, ich prallte immerzu gegen die Wand seines verbindlichen, verletzten, kalten »Nein«. Ich verstand meine eigene Untreue nicht. Unsicherheit? Ach je. Angst, er könnte mir zuvorkommen? Es klang alles lächerlich, und wenn ich mit meinen Freundinnen gesprochen hatte, saß ich nach den Telefonaten lange einfach nur da, fassungslos darüber, die Adressatin so vieler Phrasen geworden zu sein.

Ohne die Sache mit Christopher wäre mir das Ungewöhnliche, Kleine, Verdruckste an dem Projekt in China schon eher merkwürdig vorgekommen, so dass ich mehr Fragen gestellt hätte, da bin ich mir sicher. Vor allem aber hätte ich mir nicht so leicht die Kontrolle über den Verlauf nehmen lassen. Alles, von Anfang an, schon die Tatsache, dass Margot in mein Büro kam, um die Sache zu besprechen, und mich nicht zu sich zitierte, war einen Tick anders als sonst. Ich weiß noch, es war ein kalter Wintertag, und die Klimaanlage spielte im ganzen Haus verrückt, so dass wir alle in Wintersachen kamen, aber darunter etwas Leichtes trugen, um uns den Temperaturen im Loft anzupassen. Margot fand das toll, denn auf diese Weise konnte sie schon ein halbes Jahr früher die neue Sommerkollektion eines Designers tragen, für den wir eine Schaufenster-Installation gemacht hatten und der sie seitdem kostenlos bestückte. An diesem Tag umflatterte sie ein melonengelbes Seidenkleid.

»Was hältst du von Shanghai?«, fragte sie und ließ ihren Blick anscheinend uninteressiert durch den Raum schweifen. Aber ich kannte sie; sie lauerte. Mehr noch als an ihren Augen sah man es an ihrer Stirn: Wenn sie sie zusammenzog, zeichneten sich deutlich zwei tiefe Längsfurchen ab, und durch zwei nicht ganz so deutliche, aber ebenfalls sichtbare in V-Form dazwischen sah es aus, als trüge sie ein »M« als ihr Zeichen auf der Stirn. Anna nannte sie, wenn wir über sie sprachen, auch nur bei diesem Anfangsbuchstaben, »M«, wie die Chefin von James Bond; ich war einigermaßen stolz darauf, mir diese Marotte nicht angewöhnt zu haben.

»China?«, fragte ich.

Sie hatte eine Mappe im Arm, die sie behutsam hielt wie einen Säugling. So begannen alle unsere Projekte. Sie lächelte zuckersüß. Sie wusste, was ich dachte, aber sie wollte es von mir hören.

»Also China. Okay, wenn du meine Meinung hören willst: Vor sieben, acht Jahren, sicher. Oder besser noch, vor zehn.«

Ich gähnte angelegentlich, um meine allzu richtige Bemerkung zu unterstreichen. Von China hatte im Moment jeder die Nase voll. Ein paar ganz Schlaue, Händler und Sammler, hatten seit den Neunzigern sehr viel Geld dort gemacht, ein paar Künstler konnten sehr gut leben, ein Rattenschwanz an Nachahmern durch kleine Betrügereien immerhin besser als vorher.

Mein Telefon klingelte. »Neulich…«, begann ich.

»Nimmst du nicht ab, meine Liebe?«

Während ich telefonierte, wendete sie sich ab und fasste zerstreut dies und das im Schrank an, einige Schnellhefter, einen gläsernen Briefbeschwerer, ein gerahmtes Foto, das Christopher an Halloween mit Vampirgebiss zeigte. Ich telefonierte, bis der Handykontakt abbrach. Margot stellte das Foto weg.

»Ich habe erwartet, dass du das sagst. Wir machen es trotzdem. Ich habe noch nie mit Asiatinnen gearbeitet.«

»Nun«, sagte ich. »Dann scheint ja alles schon entschieden zu sein.«

Sie zog die Augenbrauen hoch, was andeuten sollte, dass sie mich ganz amüsant fand. Das Telefon klingelte wieder.

»Das ist Anna«, sagte ich genervt. »Sie sitzt auf irgendeinem Markt in Bombay, und die Frau, mit der sie sich treffen wollte, kommt nicht.«

»Anna langweilt sich zu schnell. Geh ran. Ich lasse dir das hier.« Die Mappe wurde auf meinem Schreibtisch platziert, direkt vor meiner Nase, so dass auch nichts schiefgehen konnte, falls ich plötzlich kurzsichtig würde. Margot tänzelte hinaus.

Dieses Telefonat dauerte lediglich drei Sätze– dann war plötzlich ein Inder in der Leitung, und ich legte endgültig auf. Ich nahm die Mappe, blätterte und las, mit wem Margot in Shanghai Kontakt hatte. Eine kleine Galerie, das war nicht das, was wir sonst machten– unsere letzten Performances hatten im MoMA und im Versailler Schlosspark stattgefunden. Abgesehen davon suchte sich meine Chefin selbst die Veranstaltungsorte aus und wartete nicht auf Vorschläge. Ich vertiefte mich in Margots Mappe. Die Galerie trug den albernen Namen Garage2, zwei Geschwister führten sie, eine gewisse Lian, die das China-Projekt durch einen Brief an Margot auch initiiert hatte– zum Teufel, den Brief hätte ich gerne gelesen–, und ihr Bruder Tian. Ich rief Lian an, erreichte sie sofort persönlich, und sie erzählte mir in zwitscherndem Deutsch, sie hätte drei Jahre in Stuttgart studiert. Sie sagte auch, der eigentliche Besitzer und Geldgeber der Galerie sei ein gewisser Wei Ze, ihr Onkel. Onkel Ze, selbst ein schwerreicher Sammler, habe ihnen gewissermaßen Spielgeld gegeben, ohne sich weiter in die Angelegenheiten der Garage2 einzumischen. Es sollte mir recht sein, einer weniger, mit dem man sich absprechen musste. Die Geschwister konzentrierten sich vor allem auf Arbeiten, die sich mit der chinesischen ästhetischen Tradition auseinandersetzten, weniger auf politisch und sozial engagierte. Lian war eine Kennerin von Margots Werk, das merkte ich sofort; und sie schien Tag und Nacht in der Galerie zu sein, denn selbst wenn ich die Zeitverschiebung ignorierte, zu für Shanghai ungewöhnlichen Zeiten anrief und das Band erwartete, war sie selbst dran und sprudelte frisch ins Telefon.

Es lag an Lian, dass die Vorbereitungen so rasant schnell vonstatten gingen, wie Margot es diesmal verlangte; ich saß stundenlang im Büro und starrte die Wand an, dann wieder griff ich zum Telefonhörer, um Christopher anzurufen und ihn um eine Aussprache anzuflehen, »eine letzte«, sagte ich, »bitte!« Ich bildete mir ein, die neue Hospitantin hörte es durch die Tür hindurch und grinste sich eins, aber als ich rausging, um nachzusehen, arbeitete sie stumm an einem Brief. Wir gingen dann zusammen einen Tee trinken, und ich redete und redete– so lange, bis sie mir deutlich machte, ich hielte sie von der Arbeit ab.

Bis zu dem Tag unserer Aussprache hatte ich in der Annahme gelebt, es gäbe nur sehr wenige Dinge, die man nicht wiedergutmachen konnte. Weil Christopher einwilligte, mit mir einen Spaziergang im Taunus zu machen, war ich ganz zuversichtlich. Diesen kleinen Ausflug eine halbe Stunde weg von Frankfurt hatten wir oft gemacht; er erinnerte an bessere Zeiten. Chris redete während der Autofahrt nicht, er saß mit verbissenem Gesichtsausdruck am Steuer und fuhr enervierend langsam, und er schwieg auch noch eisern, als wir vom Parkplatz hinaus in die menschenleere, schneebedeckte Winterlandschaft stapften, eine Landschaft, wie sie auf Lebkuchenschachteln abgebildet ist, bestürzend schön und zerbrechlich. Es war schon Ende März, aber es hatte noch einmal heftig geschneit, vor dem Weiß sah man die schwarzen Äste, Scherenschnitte, Baumsilhouetten, filigran wie Adern, und diese Schönheit des Waldes kam einem vor, als spazierte man in Novalis’ Traum umher.

»Schau, wie wundervoll«, sagte ich und zeigte nervös hierhin und dorthin; überall im Schnee waren Tierspuren zu sehen, alles um uns herum wies auf Leben hin, es hatte sich nur versteckt. Ich versuchte das als ein gutes Zeichen zu deuten und murmelte, weil Chris beharrlich schwieg, etwas von wegen der Bäume und dem Schnee und all den kleinen Tieren und dem Rhythmus der Gezeiten oder so ähnlich.

Er flippte völlig aus. »Aha, schön findest du es hier«, schrie er. »Schön! Schön! Schön!«

Es kam mir so vor, als hörte ich zum ersten Mal, wie er dieses Wort benutzte. Vielleicht lag es an der Akustik; der Schnee und die irreale Weite, die die Wände aus Bäumen suggerierten, dämpften und verzerrten, was er sagte.

»Es schneit viel zu früh! Das ist die Klimakatastrophe.«

Sein Gesicht war rot, ein paar schwarze Haarsträhnen fielen ihm in die Stirn. Ich dachte daran, wie wir uns im März des Vorjahres in Badesachen auf den Balkon gelegt und, uns räkelnd und voller Wohlgefühl, über das verrückte Wetter gesprochen hatten, und beinahe hätte ich gelacht, aber der Blick in sein Gesicht hielt mich davon ab. Seine Augen– das war Hass, purer Hass.

»Ich wünschte, ich wäre nie nach L.A. gefahren«, sagte ich.

»Es« war nach einer Buchpräsentation in L.A. passiert, zu der ich mit Anna, unserer Fotografin, gefahren war. Ich hatte die Texte in dem Band anlässlich von Margots fünfzigstem Geburtstag geschrieben; das bisher umfangreichste Buch über ihr Gesamtwerk, ein kleines, gestalterisches Kunstwerk; wir waren stolz darauf, und so nahm der Abend seinen Lauf, alles war nett, amerikanisch, unwichtig.

»Ja, dein Fickaufenthalt!«, schrie Christopher. »Sag, wie oft hast du ihn gefickt?« Er zertrampelte die Spuren eines Hasen: »Sag schon!« Und, ohne eine Antwort abzuwarten: »Sah er gut aus?« Auf diese Frage versteifte er sich dann, er schrie sie immer wieder, er schrie abwechselnd: »War es schön?« und »war er schön?« und »sag schon!« »Bestimmt ein blonder Surfertyp, was?« Er holte aus, ließ die Hand aber sinken und ging einen Schritt rückwärts, weg von mir.

Ich hoffte weiterhin, er würde mich schlagen oder etwas tun, das ihn ebenfalls ein klein wenig ins Unrecht setzte. Er ging immer schneller, ich musste rennen. Ein umgekippter, mit einer Haube Schnee bedeckter Baum lag vor ihm, er glitt beinahe aus, als er über ihn hinwegstolperte, weil er nicht um ihn herum gehen wollte, diese Blöße wollte er, der Gehörnte, sich nicht auch noch geben. »Sag schon, war es schön?«, brüllte er.

»Ich liebe dich«, flüsterte ich.

Er trat an mich heran, blies mir seinen Atem ins Gesicht. Auf höhnische, hasserfüllte Art imitierte er mein Flüstern mit einer Stimme, die klang, als schnitte er Glas: »Dann– wenn das wirklich so wäre– hättest du die Verantwortung übernehmen sollen, du hattest sie, aber das kannst du ja nicht. Nie übernimmst du für etwas die Verantwortung, deshalb lässt du sie doch auch alle dich ficken, ja, das bist du doch, eine Assistentin, die vom Leben gefickt wird, nichts Eigenes, nur ja nichts Eigenes, und deshalb ficken sie dich auch alle mit dem ultimativen Genuss, nur ich nicht, ich nie mehr. Ich habe dich so geliebt, aber du hast es versaut, weiß Gott, das hast du gründlich getan. Und wenn du mir wieder mit Anna kommst, von wegen schlechter Einfluss, dann halt dich fern von ihr. Außerdem ist Anna single. Single! Wie du jetzt auch! Jetzt kannst du richtig loslegen, viel Spaß. Mein Gott, wie ich dich hasse!«

Er drehte sich weg und lief davon.

»Gib doch zu, du bist froh, mich los zu sein«, schrie ich hinter ihm her. Ich konnte mich nicht bewegen. Als ich ihn nicht mehr sehen konnte, rannte ich los, geradeaus, bis meine Lunge wehtat. Das Schlimmste war, ich konnte nicht weinen. Ich kann eigentlich nie weinen, außer bei richtig starken körperlichen Schmerzen.

Irgendwann folgte ich einer großen Fußspur, neben der die Abdrücke von Hundepfoten zu sehen waren, und so gelangte ich zu dem Waldhotel, das an der Endhaltestelle der U-Bahnlinie3 stand, Hund und Herrchen waren anscheinend eingekehrt. Ich erinnere mich an jedes Detail des Bildes vom Hotel und der Haltestelle, als ob es sich um ein Stück Fotokunst handelte, das ich lange studiert hatte. Unser Auto war weg, die noch fahrerlose U-Bahn stand in Richtung Stadt. Ein kompromisslos schwarzer Vogel kreuzte den weißen Winterhimmel in einem vollendeten Bogen; mein Gedächtnis fror ihn auf dem höchsten Punkt fest. Der Fahrplan: ein hinter eine schmutzige Glastafel geheftetes Papier, kaum leserlich. Als ich am späten Nachmittag, es wurde schon dunkel, bis auf die Knochen ausgekühlt und mit blauen Lippen die Wohnungstür aufschloss, spürte ich sofort die Stille, die jetzt an seiner Stelle da war, um mit mir zu leben, die Stille seiner Abwesenheit, deren zahlreiche Nuancen ich noch kennen lernen sollte. Ein paar Tage später präsentierte ich Margot die Reisedaten nach Shanghai.

Ich machte mich am Tag des Abflugs morgens viel zu früh zum Flughafen auf und war erstaunt, dass Margot schon auf mich wartete. »Mehr kann ich nicht tun, als es bereuen«, hatte ich auf ein weißes Blatt Papier geschrieben, weil ich annahm, Christopher käme während meiner Abwesenheit nach Hause, um weitere Sachen zu holen. Nach dem Check-in baute Margot, vorne in der ersten Klasse, um sich ihr typisches Nest aus Zeitungen, aus dem nur manchmal ein Stück ihres stündlich besser informierten Kopfes auftauchte, dann wieder ihre schlanke, gebräunte, ringlose Hand. Ich flog Business Class, aber diesmal hatte ich Pech, denn mein holländischer Nachbar begann mir nach wenigen Minuten auf dem Laptop sämtliche Fotos zu zeigen, die er während seiner vergangenen Reisen durch Nord- und Südchina gemacht hatte. Ich stelle mich schlafend, betrachtete aber aus den Augenwinkeln noch eine Weile das riesige, zur lila Schleife gebundene Halstuch aus sehr steifem Stoff, das eine der Stewardessen trug, und als sie aus meinem Blickfeld verschwand, machte ich mir Gedanken, ob es eigentlich erlaubt sei, seine Berufskleidung durch so einen Propeller aufzupeppen, und noch während ich überlegte, nickte ich friedlich ein. Ich schlief den ganzen Flug über, zehn Stunden lang.

Die Geschichte dieses Sommers beginnt für mich in jener Nacht in Shanghai, in der ich hellwach, ausgerüstet mit Papier und Stift, am Schreibtisch saß, aber zum ersten Mal nicht mehr wusste, was ich Christopher noch versprechen sollte. Meine E-Mails kamen als unakzeptierte Spam-Meldungen zurück, daher hatte ich mich aufs Faxen verlegt, aber alle Faxe gingen an unsere gemeinsame Adresse, und es war durchaus möglich, dass er dort noch gar nicht wieder gewesen war. Ich saß am Sekretär vor dem Papier mit dem Briefkopf des Xi Yuan-Hotels, und hier, erst jetzt und in dieser Entfernung von Frankfurt und dem Leben dort, begann ich mir einzugestehen, dass es diesmal wirklich vorbei war. Auf dem Schreibtisch lag meine Armbanduhr, der milchige Lichtkegel der Nachttischlampe erfasste sie gerade noch. Ich musste nicht nachsehen, wie spät es war; meine innere Uhr meldete es. Ich drehte mich vom Schreibtisch weg. In der breiten Fensterfront, die fast die gesamte Zimmerwand einnahm, sah ich die Stadt und die Nacht. Auf dem dunklen Huangpu River fuhr ein Schiff. Gelbe Strahlen fielen in einem beweglichen Kranz vom Jin Mao Building, so dass es aussah, als trage das Gebäude einen tanzenden, futuristischen Rock. Daneben der rosarot illuminierte Oriental Pearl Tower und das Shanghai World Financial Center– es war eine Aussicht, für die es kaum eine erträgliche Dosis gab, und so zog ich die Vorhänge erst gar nicht zu, auch nicht zum Schlafen. Allabendlich wurde mir bewusst, dass jetzt, in diesen Minuten, in denen ich am Fenster stand, draußen um Shanghai herum, Shanghai erweiternd, Satellitenstädte mit ebensolchen Hochhäusern in einer unglaublichen Geschwindigkeit wuchsen, wirklich wuchsen, es fühlte sich nicht so an, als würden sie gebaut– es war so rasant, als drückte jemand von unten, aus dem Totenreich, mühelos Nägel mit der Spitze nach oben durch Erde und Asphalt.

Ich starrte auf das Spektakel hinter der Scheibe und versuchte, nicht an die Zukunft zu denken. Der Lärm hatte nicht abgenommen, auch jetzt noch und im siebzehnten Stock des Hotels war er zu hören, ein gleichmäßiges Rauschen des Verkehrs auf mehreren Ebenen. Brüllstadt, dachte ich. Es gab über hundert Städte mit mehr als einer Million Einwohner in China. Das war schwer zu begreifen.

Es gibt in Hotelzimmern nie besonders viel zu tun. Ich betrachtete das Telefon. Lief ein paar Mal auf und ab. Im Bad drückte ich mir ein feuchtes Handtuch in den Nacken. Mein Gesicht im Spiegel hatte die Farbe von getrocknetem Thymian und lief nach unten spitz aus wie ein Ziegenkopf, und hier, in der ersten schlaflosen Shanghaier Hotelnacht und angesichts meines befremdlichen, um nicht zu sagen hässlichen Anblicks, musste ich plötzlich an das Bildnis des Dorian Gray denken und gleichzeitig daran, dass ich, womöglich, in den vergangenen Wochen die letzte Chance vertan hatte, je ein anständiger Mensch zu werden, dass es vielleicht kein Zurück mehr gab und die Fehler, die ich begangen hatte, längst Teil meines Charakters geworden waren, ja, dass man sie auch nicht mehr Fehler nennen musste, sie waren ureins mit meinem Wesen, bösartig und unausweichlich, eine der bösesten von Millionen von Seelen, verloren wie ein Haar im Abwasser. Hier, heute, jetzt spürte ich immerhin noch, dass ich an einem Tiefpunkt angekommen war, aber bald schon würde ich gar nicht mehr merken, zu was für einem üblen Charakter ich mich entwickelt hatte, und ich würde weiterhin Spaß haben und glauben, ich könnte andere Menschen beurteilen und über richtig und falsch befinden, während ich bei mir selbst völlig andere Regeln gelten ließ. Ich warf den feuchten Waschlappen auf die Neonlampe über dem Spiegel, aber er blieb nicht hängen, sondern platschte auf den Kachelboden. Neben dem Waschbecken, auf der schwarzen Marmorplatte, lagen aufgereiht und in winzige, dunkelblaue Pappkisten verpackt, mindestens zwanzig Kosmetikartikel. Auch später beschenkte mich der Zimmerservice täglich mit neuen, zusätzlichen Zahnbürsten, Seifestücken, Shampoofläschchen, Duschhauben, Kämmen und so weiter, alles musste immer zweimal da sein, sehr rätselhaft und ausgesprochen großzügig. Ich zog mich langsam an, mit Pausen dazwischen, ich war so frei, jederzeit aufzuhören damit, falls mir etwas Besseres einfiele. Aber das Einzige, was ich um diese Zeit tun konnte, war, ein bisschen an der Hotelbar zu sitzen.

Der Flur war grell beleuchtet, und ich musste blinzeln, als ich aus dem Zimmer trat. Geräuschlos ging ich über den weichen Teppichboden, es war so still, dass ich glaubte, ich könnte den Schlaf der Menschen durch die Türen hindurch spüren; er durchdrang den schmalen, lang gezogenen Raum und schien mich von allen Seiten mit Händen anzufassen, mir etwas zuzuflüstern, etwas Geheimnisvolles, in unverständlichen, singenden Sprachen. Eine Reinemachefrau glitt hinter ihrem mit Putzmitteln bestückten Wagen um die Ecke, so selbstverständlich wie ein Blutkörperchen durch die Adern eines großen Lebewesens.

In der Hotelbar fühlte ich mich sofort zu Hause. Alles Leben in solchen Bars hat etwas Zerrissenes, Beliebiges. Um diese Zeit herrschte nicht gerade Hochbetrieb. In einer Ecke beugten sich zwei Asiaten in weißen, bläulich schimmernden Hemden über ihre Whiskeygläser, die pechschwarzen Haarschöpfe zeigten aufeinander. Sie unterhielten sich nicht, aber es kam mir so vor, als ob bereits in ihrer Haltung, halb lauernd, halb demütig, die ganze Aussage läge. Ein Mann mit Baseballkappe, dessen Gesicht ich nicht sehen konnte, hing wie eine umgekippte Halmafigur über dem Tresen; die Drinks schienen es in sich zu haben. Ich bestellte Wassermelonensaft. Der Kellner verstand kein Englisch; ich deutete auf ein Fruchtbildchen auf der Karte. Es war lästig.

Ich weiß nicht, warum ich mich ganz hinten in den Raum setzte, in eine dunkle Ecke hinter einem hässlichen Raumteiler aus Pflanzen, in dem ein zufrieden lächelnder Buddha thronte, aber dieses Gestrüpp war der Grund, weshalb Margot mich nicht sah, als sie mit kleinen, raschen Schritten die Bar betrat. Ich sah ein Stück ihres bordeauxfarbenen Waschseidenkleids durch das Grünzeug schimmern und erkannte sie sofort. Ich war ziemlich perplex. Margot hält viel auf ihren Schlaf; sie besitzt ein speziell für sie von einem Heilpraktiker gemixtes Schlafmittel, das ihr acht Stunden Bewusstlosigkeit nächtlich garantiert; sie schwört darauf, und dieses Mittel kostet ein Vermögen. Mein erster Impuls war, aufzustehen und zu ihr hinzugehen, aber sie zog ihr Handy heraus, also hielt ich inne. Ich sah ihr Gesicht deutlich im Licht der kleinen Kerze, die neben dem Aschenbecher auf ihrem Tisch brannte. Margot las eine Nachricht und legte dann das Handy vor sich auf den Tisch.

Falls die SMS gerade angekommen war– und ich hatte den Eindruck gehabt–, dann musste sie aus Europa kommen, um diese Zeit. Wie Margot sich mit ihrem schmalen Körper nach vorne beugte, in diesem blaustichigen, dunkelroten Kleid, sah sie aus wie zwanzig, und ich sah, dass der Barkeeper, ein athletischer, intelligent aussehender Mann mit gleitenden Bewegungen, einen Moment innehielt und sie ansah. Er wirkte sehr in sich ruhend, gelassen, vielleicht gehörte ihm der Laden. Mit Sicherheit sah er hier viele weibliche Gäste ohne Begleitung, die weder erwarteten noch erhofften, einen Mann kennen zu lernen. Sie waren weit gereist und müde und würden sich über einen Annäherungsversuch nicht freuen, im Gegenteil, es wäre eine Belästigung. Ich fand es wieder überraschend, wie jung Margot manchmal wirkte. Sie hatte sich die kurzen Haare mit einem Stirnreif mädchenhaft zurechtgemacht, und ihre Kleidung sah sündhaft teuer aus– das Seidenkleid so hauchzart wie eine Zwiebelhaut. Es war hier nicht unbedingt ein Nobelhotel, aber ein sehr gutes, und ihrem Auftreten nach könnte man Margot auch für einen Filmstar halten, denn denen sah man stets an, dass sie sich unablässig ihrer Publikumswirksamkeit bewusst waren– die Wichtigkeit ihres Seins umgab sie wie eine Glocke. Meine Chefin war vollkommen entspannt, absolut im Einklang mit ihrer Umgebung. Die Ellbogen aufgestützt, das Kinn in den Händen, lauschte sie der unaufdringlich leisen Musik und sog dabei an ihrem Trinkhalm. Alle paar Minuten warf sie einen Blick in Richtung Tür, und ein paar Mal sah sie auch in meine Richtung, und ich duckte mich ein wenig, obwohl ich ja hinter den Pflanzen verborgen war.

Und dann stand auf einmal ein älterer– oder vielmehr schon ziemlich alter– Chinese im Raum, sah sich kurz um und steuerte direkt auf sie zu. Sie begrüßten sich sehr förmlich, aber irgendetwas an ihrer Art verriet mir, dass sie sich nicht zum ersten Mal begegneten. Der Mann war groß und hager und hatte weithin sichtbares eisgraues Haar. Mich überraschte dieses nächtliche Treffen sehr, und doch sah ich erst einmal nur interessiert zu, wie einem Film, der auf einmal eine unerwartete Wendung nahm. Die beiden beugten sich zueinander, als hätten sie etwas Intimes zu besprechen, das heißt Margot sprach, doch was sie sagte, schien dem Alten zu missfallen, er schüttelte mehrfach den Kopf, und Margot, die damit anscheinend nicht gerechnet hatte, saugte nervös am Strohhalm und leerte rasch ihren Fruchtsaft. Der Mann rührte sein Glas nicht an. Seine Körpersprache war so eindeutig ablehnend, dass ich das fast als ungehörig empfand. Sollte ein so alter Kerl sich nicht freuen, wenn eine schöne Frau sich mit ihm traf? Und überhaupt, wieso schlief er nicht, um diese Zeit? Er schüttelte noch ein letztes Mal langsam den Kopf, dann stand er auf und holte, bereits im Stehen, aus der Innentasche seines Sakkos die Brieftasche und legte einen Schein auf den Tisch. Weil sich der Barkeeper näherte und mir die Sicht versperrte, konnte ich nicht sehen, ob sie sich zum Abschied überhaupt die Hand gaben, ich sah nur, dass er sich beeilte, wegzukommen, eindeutig hatte er etwas sehr Unangenehmes hinter sich gebracht, eine Haltung, die Margots Schönheit und ihr ungeduldiges Warten in meinen Augen so sehr verhöhnte, dass man eigentlich hätte aufspringen und ihn zur Rede stellen müssen.

Sie starrte ihm lange hinterher. Dann endlich hob sie die Tasche auf und stieg von ihrem Barhocker herunter. Es war fast vier, als sie ging. Ich fühlte mich plötzlich leer, als hätte der Raum alle Erinnerungen aufgesaugt, allerdings ohne dass er mir dafür einen neuen Vorschlag oder eine Vision geschenkt hätte. Was störte mich bloß an dieser Begegnung, die gar keine gewesen war? Dass Margot mir nicht jeden ihrer Schritte ankündigte, war ja klar. Und wenn es nicht unser Projekt betraf, ging es mich ohnedies nichts an. Andererseits gab es schlichtweg nichts, was Margot unternahm, das ihre Kunst nicht wenigstens mittelbar berührte. Aber hätte sie mich zu dieser späten Stunde um Gesellschaft bitten sollen? Vermutlich lag der Grund meiner Unzufriedenheit nur darin, dass ich nicht gerne allein gewesen war. Wenn Anna übermorgen käme, müsste ich abends und nachts sicherlich kaum noch allein unterwegs sein, Anna liebte die Nacht.

Kaum drei Stunden später trafen wir uns im Frühstücksraum; Margot saß vor einem warmen chinesischen Frühstück, das sie, zurückgelehnt, die Zigarette möglichst weit entfernt vom Tisch haltend, zwar nicht aß, aber interessiert betrachtete. Sie zuckte zusammen, als ich vor ihr stand: »Gut geschlafen?«

Sie lächelte breit: »Sicher, meine Liebe. Aber du siehst nicht so aus.«

»Ach nein?«, sagte ich. Ich ärgerte mich und ging mir einen Orangensaft holen. Hier rauchten alle fortwährend, es störte mich. Als ich zurückkam, standen am Nachbartisch vier Chinesen in zerknitterten Hemden auf und begannen, sich mit unablässigen kleinen Verbeugungen zu verabschieden– auch dabei qualmten die Zigaretten im Aschenbecher. Ich sagte mir, dass Margot absolut nichts Böses getan hatte. Ich setzte meinen Saft ab. Die Verbeugungen am Nachbartisch gingen weiter, obwohl bei zwei Chinesen gleichzeitig die Handys zu piepsen angefangen hatten; es schien von enormer Höflichkeit, so zu tun, als wäre man taub, und die Abschiedszeremonie ohne Unterbrechung fortzuführen, obwohl alle schon anderswo gebraucht wurden. Margot und ich sahen uns an, ohne die Miene zu verziehen, dann lachte sie zuerst.

Draußen prallten wir vor einer Wand aus Hitze zurück; ich meinte für Sekunden, dass dieser Luft der Sauerstoff völlig fehlen musste, und ich erinnerte mich an mein Gespräch mit dem Reisebüro: »Im August nach Shanghai? Na dann viel Spaß.« Der Hotelangestellte in Livree, der in der gleißenden Vormittagssonne vor dem gläsernen Eingang des Gebäudes stand, fragte, ob wir ein Taxi bräuchten; ich verneinte. Margot sah ihn mitfühlend an: »Ich würde sterben, wenn ich da den ganzen Tag stehen müsste.«

Um die Ecke kam eine schwarze Limousine, ich machte dem Hotelangestellten ein Zeichen, dass dies unsere sein könnte– und im nächsten Moment fiel mir ein, dass davon bei Lian nie die Rede gewesen war. Während ein schlaksiger älterer Mann, dessen Glatze ein Muster aus dunklen Altersflecken zierte, in die Limousine stieg, korrigierte ich mich mit puterrotem Gesicht vor dem Livrierten.

Wir mussten keine Minute warten, da kam ein gelber Wagen, der schon einmal bessere Tage gesehen hatte.

Margot rief »ni hao« und schob sich auf die Rückbank.

Wir fuhren zum M50Art Quarter, dem ehemaligen Fabrikareal, auf dem sich unter etwa vierzig Galerien auch die Garage2 befand. Unser Fahrer schnäuzte sich mehrfach in ein großes, weißes Taschentuch und untersuchte den Stoff an der nächsten roten Ampel interessiert, wobei er das Taschentuch schwenkte, den Kopf abwechselnd hochreckte und wieder einzog, so dass die Angelegenheit wie eine gymnastische Übung gegen Nackenverspannungen aussah.

Margot, die ihn dabei beobachtete, begann ebenfalls, sachte den Kopf zu bewegen. Dem Fahrer gelang es beinahe, einige Fußgänger zu überfahren; er grunzte zufrieden und warf sein Taschentuch auf den Nachbarsitz. Bevor er abrupt abbog, strich er sich mehrfach über die Augen, als ob er eine Erscheinung hätte.

»Er ist hoffentlich nicht blind«, bemerkte Margot und setzte sich ihre überdimensionale Sonnenbrille auf.

Wir gelangten auf den untersten Teil einer auf mehreren Ebenen geführten mehrspurigen Straße, und man sah nur noch Beton, Beton an den Wänden und Beton in den langen, viel zu hohen Wohnblöcken, ein endlos wirkendes Meer aus Grau, in alle erdenklichen Formen gegossen, unscharfe Umrisse, die sich an den Rändern in Smog auflösten und den Himmel einfärbten. Auf riesigen grünen Schildern standen unverständliche Zeichen. Ich sah mir meine aus dem Internet gefischte Karte an. Inzwischen war das M50Art Quarter in jedem Reiseführer verzeichnet und in etwa so innovativ wie Montmartre.

Über den Lageplan gebeugt, fiel mir ein, wie Christopher bei einer unserer letzten Auseinandersetzungen, als es darum gegangen war, dass ich zu viel reiste, geschrien hatte, ich wolle wohl mit einer kompletten Erdkarte im Kopf sterben– der Gedanke machte mich augenblicklich verrückt, ich zerknitterte die Karte beim Wegpacken.

Unser Fahrer fuhr am Fluss entlang, dann wurde er langsamer, es musste das letzte Stück des Weges sein, und tatsächlich, da waren auch schon zwei, drei dubiose Galerien, die zur Menge derer gehörten, die um Gebäude der ehemaligen Textilfabrik einen Satellitengürtel gebildet hatten. Ich sah hinüber zu Margot, die aus dem Fenster schaute, wo ein alter Mann ein über und über mit Blumen beladenes Fahrrad schob. Auf meiner Seite saß eine Frau auf einem alten Campingstuhl, die auf dem Boden vor sich Haushaltsgegenstände aus Metall ausgebreitet hatte. Sie mussten glühend heiß sein.

Das Gelände der ehemaligen Textilfabrik an der Moganshan Lu war über eine Schranke zu passieren, die der Mann in dem Parkplatzwächterhäuschen daneben kontrollierte. Noch bevor unser Fahrer den Kopf aus dem Fenster gestreckt hatte, um sich mit ihm kurzzuschließen, hatte Margot gerufen, sie gehe lieber zu Fuß, und hatte die Tür aufgemacht. Ich bezahlte und stieg ebenfalls aus. Vor dem Fenster des Parkplatzwächters lagen Faltpläne, auf denen die Straßen und Galerien eingezeichnet waren.

»Soll ich Lian anrufen, damit sie uns abholt?«, fragte ich und beeilte mich, Margot zu folgen. »Das Gelände ist ziemlich groß.«

»Du hast doch einen Plan!«

Ich schwieg. Garage2, hatte Lian mir erklärt, befinde sich am hinteren Rand, in einem ehemaligen Zwischenlager für Klebstoff– also gut.

Einige Gebäudeteile waren verfallen, Fensterscheiben fehlten und Tore waren mit Spraygesichtern verziert, und überall lag Bauschutt. Es war alles sehr pittoresk und genau so, wie ein Tourist sich ein Kunstareal vorstellte.

In einer offenen Halle wurden riesige rostrote Eisenteile zusammengeschweißt, eine Arbeit, die vermutlich in der relativen Kühle des Abends oder der ganz frühen Morgenstunden vonstatten ging, denn jetzt lagen halb durchtrennte Teile neben Arbeitshandschuhen und Schutzhelmen, und niemand kümmerte sich darum.

Die Hitze flirrte an den hohen Wänden und über Eisentreppen, die, wie bunte Schilder verkündeten, zu Ateliers führten. Ha Feng Studio. Gu Wenda Studio. Color Loft.

»Gu Wenda würde ich gerne…«, begann ich, denn ich hatte Fotos einiger Installationen gesehen, die mich überzeugt hatten– der Künstler hatte zum Beispiel in Shenzhen eine große Halle mit einem Steinwald bestückt, flachen Platten, tonnenschwer, und mit Tang-Gedichten in Chinesisch beschrieben, die dem Klang nach ins Englische und dann wieder zurück ins Chinesische übersetzt worden waren, was zu einer völligen Entstellung des Ursprungssinns führte.

Aber Margot war in einer offenen Tür verschwunden; na ja, was sollte es, die Gelegenheit würde sich ein andermal ergeben. Ich folgte Margot und war umzingelt von riesigen Gesichtern in schreienden Farben, fratzenhaft und abstoßend.

»Der Stil nennt sich zynischer Realismus«, sagte Margot. Sie deutete auf das Schildchen mit dem Titel: Monks and politicians. Sie schüttelte den Kopf. »Wie grässlich. Ich würde es hier nicht einmal in der Nachbarschaft aushalten, so etwas gefährdet doch den Ruf des ganzen Viertels.« Ich zuckte die Achseln, ich hatte es ihr ja gesagt.

Außer uns war niemand hier, nur ein Goldfisch im Glas blickte bekümmert auf seine Umgebung.

Zwei Häuser weiter betraten wir eine Fotoausstellung. Schwarz-Weiß-Bilder von chinesischen Straßenszenen, in denen die über die Straßen gespannten Wäschestücke nachcoloriert waren und wie bunte Girlanden dahingen. Vor einem großen Querformat, das eine Wasserstraße im aufkommenden Sturm zeigte, blieb ich stehen. Die Wäsche in knalligen Technicolor-Farben befand sich in einem prekären Zustand; die Stücke wurden fast waagerecht in die Luft gepustet. Eine zweisprachige Tafel informierte den geneigten Betrachter, dass es das Werk auch als Postkarte in drei Größen gab.

»Das ist Suzhou, kurz vor dem Taifun«, sagte ein junger Chinese, der mit einer Zigarette in der Hand neben mich getreten war. »Tom Cruise hat übrigens dort Szenen für Krieg der Welten gedreht.«

»Tatsächlich?«

Der Chinese aschte auf den Boden und sah mich nicht an, als er in deutlich erkennbarem Westküsten-Amerikanisch sagte: »Wir verkaufen diese Motive auch als Poster.«

Lian und ihr Bruder standen wie Sphingen rechts und links vom Lastenaufzug, der zur Garage2 führte. Beide hatten halblange, blauschwarz glänzende Haare und trugen weiße Baumwollkleidung; sie sahen wie Zwillinge aus.

Das Wesen rechts war auf den zweiten Blick der junge Mann, er lehnte lässig an der Wand und inhalierte mit ebenso viel Hingabe wie vorhin der Tom-Cruise-Fan den Rauch seiner Zigarette. Wenn Caravaggio einen bildschönen Chinesen hätte malen wollen, wäre er das perfekte Vorbild gewesen, er hatte makellose Haut, hohe Wangenknochen und Augen vom fremdartigen Türkis einer Perserkatze. Ich tippte auf farbige Kontaktlinsen, aber es stand ihm. Lian war auf eine unscheinbarere Art schön, sie erinnerte mich an ein verschrecktes Tier, das in der Wildnis lebte und sich nur ungern in menschlicher Umgebung blicken ließ.

Mein »Hallo« geriet einen Tick zu laut. Lian sah ihren Bruder an. Spannung durchlief Tians gesamten Körper, als er die Zigarette weg- und dann seine Hand in meine warf. Er drückte meine Finger einmal fest zusammen, als wollte er feststellen, ob ich weniger Platz in China in Anspruch nähme, wenn man Teile von mir zusammenquetschte. Seine kurzen Fingernägel waren rosa lackiert.

Daneben löste Lian sich aus der Erstarrung und ging auf Margot zu: »Willkommen!«, und als Margot schwieg, machte sie eine Handbewegung, die alles um uns gleichzeitig wegwischte und in einer großen Geste einschmolz: »Sie haben sich schon ein wenig umgesehen?«

Ich nickte, und Margot rief fröhlich: »Ja, und es ist doch fast wie Soho. Soho am Sonntagnachmittag. Nur dass hier alle rauchen.«

Lian, die sich anscheinend nicht sicher war, ob sie gerade auf den Arm genommen wurde, und falls ja, wie sie darauf reagieren sollte, trat einen Schritt zurück und stolperte. Sie war nicht die Erste, die hohe Absätze anzog, wenn sie Margot traf, als Anspielung auf ihr Werk, als kleiner Willkommensgruß oder weiß der Teufel was; es passte jedenfalls überhaupt nicht zu dem Bauschutt, auf dem sie stand.

Margot sah sie gerührt an.

»Bitte, kommt herein und seht euch um«, sagte Tian und drückte auf den Knopf, der die große Lastenaufzugtür öffnete. Die Galerie befand sich im ersten Stock, und nichts, aber auch gar nichts, erinnerte im Entferntesten an eine Garage.

Die Galerie war größer, als von außen zu vermuten war. Dünne weiße Schiebewände teilten den Raum, es war eine kahle, ernste Seriosität, die sich angenehm von dem Rummelplatz draußen abhob. Der Schwerpunkt lag, wie ich bereits wusste, auf Installation und Skulptur– das war die Richtung in der zeitgenössischen Kunst, die Lians Ansicht nach mehr zu bieten hatte als die Malerei. Natürlich hatte es das faszinierte, schnelle Adaptieren von modernen Richtungen gegeben: Robert Rauschenberg sei für viele Bildhauer ein Aha-Erlebnis gewesen, wie er anstelle der alten Materialien Eisen, Stein, Holz seine »objets trouvés« in die Landschaft stellte, die Verfremdung überhaupt, die Suche nach Plätzen außerhalb der genehmigten Ausstellungsflächen, das dadaistische Verhalten gegenüber Alltagsgegenständen. Durch Lians engagierte Fürsprache konnte ich mich sogar mit »Mao-Kunst«, wie ich sie inzwischen für mich nannte, anfreunden, etwa den überdimensionalen, gespenstisch leeren Mao-Jacken, wie sie Sui Jianguo auf weiße Sockel stellte. Ich begann, mich ein wenig einzulesen. Ich hatte mich mit Lian am Telefon darüber unterhalten, hatte ihr gesagt, dass mein Überblick mehr als grob sei, aber mir würden besonders die Sachen von Chen Zhen gefallen, etwa Crystal Landscape of the Inner Body, ein ganz aus Glas gefertigtes Objekt: Stilisierte menschliche Organe waren auf einer Art Tablett arrangiert, das Ganze erinnerte an einen seltsamen Zen-Garten. Auch Huang Yong Pings Arbeit 11.June 2002– The Nightmare of George V war mir in guter Erinnerung geblieben, sie zeigte einen riesigen Elefanten. Auf den Rücken des Tieres war eine altmodische Transportbox geschnallt, an der ein Tiger herumkletterte. Und ebenso nachhaltig wirkte der Eindruck von Yang Maoyuans Plastik Sheep No7, einem Ball mit zwei Metern Durchmesser aus königsblau getönter Ziegenhaut, aus dem Vorderbeine der Tiere sowie drei Köpfe schauten, so dass sie wie aufgeblasen wirkten, verformt, benutzt, manipuliert. Lian hatte kurz überlegt und dann gesagt, ja, dann magst du in der Garage2 auch einiges.

Sie hatte, wie ich schnell feststellte, nicht falsch gelegen. Es war alles ziemlich verspielt, eher kurzatmig, kommensurabel, aber nach dem Zeug von gerade eben war es die reine Wohltat, sich hier umzutun.

Das erste Objekt, das mir in die Augen stach, war gleichzeitig niedlich und monströs.

»Unser Liebling. Die Giant Soft Creature«, stellte Lian das Wesen vor. Wir betrachteten den übergroßen Körper mit dem Kinderkopf und den hohlen Augen: ein Monster, ein Riesenspielzeug, je nachdem.

Wir folgten Lian nach links, wo eine kleine, leuchtende Kapelle aufgebaut war, von deren Wänden gläserne Buddhas lächelten. Ihre Körper waren mit farbigen Pillen aller Art gefüllt. »Buddhist Pharmacy«, sagte Lian.

Sie hatte eine Sicherheit bekommen, die direkt von den trotzigen, kindlichen, ungestümen und nachhaltig irritierenden Kunstwerken auf sie abzufärben schien.

Ihr Bruder war ganz anders. Auch ihm sah man gerne zu, wie er sich bewegte, aber er blieb unabhängiger von seiner Umgebung, er fiel oder sank nicht mit dem, was um ihn herum passierte, sondern existierte aus einer inneren Anspannung heraus; ich wusste nicht, ob er sich das Leben dadurch einfacher oder schwerer machte, denn möglicherweise brachte das alles einen Realitätsverlust mit sich. Er besaß einen androgynen Sexappeal, wie ich es bisher eigentlich nur von Comichelden kannte.

Lian zeigte uns, wie man auf einem interaktiven Bildschirm chinesische Tuschezeichnungen in Bewegung versetzen konnte.

Danach führten die Geschwister uns in das Büro, wo sie uns Tee anboten. Es war ein kleiner, funktionaler, außerordentlich aufgeräumter Raum; geradezu unpersönlich. Ein riesiger Schreibtisch mit Glasplatte in der Mitte, an dem links und rechts Drehstühle standen, so dass die beiden Geschwister sich bei der Arbeit direkt ansahen. Oder, wie ich eher annahm, sie wechselten sich ab. Tian holte Klappstühle aus einem Wandschrank, Margot und ich bekamen die Schreibtischstühle.

»Schöne Galerie– schöne Räume–, aber es ist trotzdem gut, dass wir es nicht hier machen«, sagte ich, als wir saßen. Geplant war, im Brachland am Fluss nach einem Platz zu suchen. Am Telefon hatte Lian gesagt, dass es natürlich verdammt heiß sei, und sie hatte mir zum Scherz vorgeschlagen, das Beijinger Wettergeneralamt solle ein paar Silberiodidraketen in die Wolken schicken und damit echten Regen auslösen. Gegenüber Margot war sie aber mit Scherzen zurückhaltend. Sie füllte uns Tee, der schwach nach Zitrone und Gras duftete, in winzige Becher. Tian trank aus einer eigenen, himmelblauen Thermoskanne. Margot und Lian nippten an ihren Fingerhüten; ich brauchte nur einen Schluck für meine Portion.