Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SWB Media Publishing

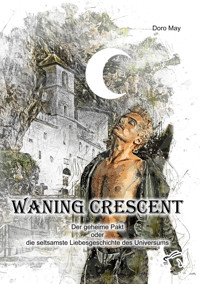

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Heckenreiter - Marlith hat dieses Wort nie zuvor gehört. Doch nun weiß sie, dass ihre Tochter eine von denen ist. Eine, die auf die andere Seite der Hecke blicken kann. Eine, die seltsame Dinge tut … „Die Heckenreiterin“ ist ein Roman, der Historie, Fiktion und Mystery auf eine Weise verbindet, dass der Leser erst nach der letzten Seite seine Ruhe wiederfindet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

swb media publishing®

Mystery Roman

swb media Publishing®

Die Handlung und die handelnden Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen ist zufällig.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

1. Auflage 2016

ISBN 978-3-945769-55-3

Jede Verwertung des Werkes außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Übersetzungen, Nachdruck, Mikroverfilmung oder vergleichbare Verfahren sowie für die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen.

© 2016 Südwestbuch Verlag

Gaisburgstraße 4 B, 70182 Stuttgart

Printed in Germany

Bildmaterial: LilKar / Shutterstock

Umschlaggestaltung und Satz: Julia Karl / www.juka-satzschmie.de

Druck und Bindung: Rosch-Buch Druckerei GmbH, 96110 Scheßlitz

Dieses Buch wurde auf chlor- und säurefreiem Papier gedruckt.

www.swb-verlag.de

DER ALP

DER GEHEIMPLATZ.

Wolkendruden kreisen die Lichtung ein, spielen mit ihren wallenden Schürzen Frau Holle, kommen immer näher, wollen sie ersticken, während sie auf allen Vieren durchs Unterholz kriecht. Das Haar ist mit Nadeln hochgesteckt, die in die Kopfhaut stechen. Sie sind schlimmer als die Nadeln des Heilpraktikers, der sie mit Akupunktur zu beruhigen versucht. Einmal wöchentlich. Meistens donnerstags.

Die Hitze legt noch weiter zu, es riecht nach Gewitter. Sie schwitzt.

Ganz tief muss sie sich ducken, robbt in dieser unangenehmen Körperhaltung unter den Brombeerranken hindurch, atmet die trockene Wärme des Bodens, auf dem sie sich am liebsten ablegen würde. Da spaziert ein giftgrüner Käfer durch das verdorrte Moos – direkt vor ihrer Nase. Gemächlich. Jetzt kann sie wieder den Kopf heben – ihr Gesicht berührt ein Spinnennetz. Ekel, als sie die Spinne sieht – nah vor ihren Augen – schwarz und riesig bläht sie sich auf. Die Frau lässt sich platt auf den Boden fallen, spürt, wie die Luft sie in die Erde drückt. Für einen Moment bleibt sie kraftlos liegen, rafft sich auf, kriecht weiter, will nicht genau hinsehen, worüber sie kriecht, bis sie es wagt, wieder aufzublicken und sich auf die Ellbogen zu stützen. Ich wusste es, denkt sie. Da geht doch jemand. Da, wo sie hinstiert.

Schweiß rinnt ihr in die Augen. Eine Haarsträhne hat sich gelöst, klebt an Stirn und Wange, versperrt die Sicht. Hände und Knie sind aufgeschürft, die Arme von dem Gestrüpp verkratzt. Sie spürt keinen Schmerz. Nur die verdammten Haarnadeln. Aber eigentlich spürt sie auch die nicht. Auch nicht die Schweißbäche, die plötzlich zwischen ihren Brüsten hinunter in ihr Shirt rinnen und dunkle Flecken machen. Der giftgrüne Käfer krabbelt auf ihrer Schulter, als sie den Rand der Lichtung erreicht und auf den vermaledeiten Ort schaut, an dem sie sich vergessen hat – vor Jahren.

Sie. Das ist das böse Mädchen. Ihr Herz schlägt bis zum Hals, quetscht ihr die Stimmbänder ein. Sie beginnt zu zittern, würde sich am liebsten das klatschnasse, stinkende Shirt herunterreißen. Heute darf sie ihn nicht verpassen – nicht schon wieder. Sie springt auf, als sie sein dunkles, rötlich schimmerndes Haar sieht. Rötliches Haargeflatter. Hexenhaare. Hexer muss es heißen. Über den Gedanken muss sie lachen. Hexer. Hexer.

»Halt!«

Sie will lauter rufen, aber es gelingt nicht.

»Bleib stehn! – Bleib sofort stehn!«, schreit sie ihm hinterher.

Aber sie ist zu leise.

»Hau nicht immer ab!«, keucht sie wütend und verflucht den Pfropfen in ihrem Hals. Eine Baumwurzel stellt ihr ein Bein. »Du bist für Jonathana verantwortlich. Du – «, will sie fauchen, was aber eher ein Hauchen ist, weil die Worte nicht richtig raus wollen. Sie rappelt sich hoch, hastet hinter ihm her, stumm, weil zu schreien nichts nützt, und sieht gerade noch seinen Rücken, der sich im Gehölz auflöst. Das Rötliche schwirrt noch vor ihren Augen, obwohl der Mann weg ist.

»Verdammt noch mal!« Die Tränen vermischen sich mit den Schweißperlen. Sie schluchzt, schüttelt sich heftig, während sie ein Geräusch in ihrer unmittelbaren Nähe hört.

»Marlith! Alles in Ordnung?« Ein sachtes Rütteln an ihrer Schulter.

Sie öffnet die Augen einen Spalt – es ist dunkel. Ihr Herz klopft.

»Du hattest wieder einen Albtraum.« Georg, ihr Ehemann, kramt auf seinem Nachttisch nach einem Taschentuch. »Hier!«

Sie nimmt es und denkt an Scarlett O’Hara, die auch immer auf die Taschentücher der Männer zählen konnte. »Es war so schrecklich«, sagt sie. Ihr Kopf glüht. Das Nachthemd ist schweißnass.

»Was hast du dieses Mal Schlimmes geträumt? – Hat dir jemand was getan?«

»Ja! – Ich glaube, ja. Da war so ein Tier.«

»Was für ein Tier?«

»So ein ekliges!« Ihr Atem geht unruhig.

»Was du dir zusammenträumst.«

»Keine Ahnung«, lügt sie.

Er fasst ihre Hand. »Versuch einfach, wieder einzuschlafen. Es ist erst Vier.«

Aber sie liegt wach im Bett und sinnt dem immer gleichen Traum hinterher. Und wie immer sagt sie zu sich, ich bin kein böses Mädchen. Bin nie ein böses Mädchen gewesen. Da schaltet das Herz die Frequenz wieder runter, bis die Frau es nicht mehr spürt und endlich Ruhe herrscht. Aber vor ihrem inneren Auge wabern weiter verschwommene Bilder, die sich wie Schleier um ihr Gemüt legen und dieses unwirkliche Gefühl hervorbringen, das man vom Halbschlaf her kennt.

Wach ich ernstlich an der Pforte, Dass euch hier am lustigen Orte Nichts Verderbliches erschleiche, Weder wanke, weder weiche. Faust 2, Vers 5496 – 5499

Jonathana saß mit dem Kinn in die Hände gestützt an der Fensterbank. Was macht man, wenn man dreizehn ist und ein altes Haus besitzt? Zieht man von zu Hause aus und lebt wie Pippi Langstrumpf? Warum eigentlich nicht, dachte sie und lächelte. Dabei beschwor sie das Bild ihrer Großmutter herauf, die mit ihrem dicken grauen Zopf wie aus einem Märchen mitten in die Stadt Karls des Großen gesprungen schien – zu einer modernen Zeit, in der andere Großmütter ins Fitnessstudio gehen oder auf den Jakobsweg. So, wie die beste Freundin von Jonathanas Mutter, die jedes Jahr in den Sommerferien einen neuen Abschnitt erledigt. Die spinnt ja, sagten Jonathanas Schwestern dazu. Aber weil Jonathana angeblich auch spinnt, jedenfalls sagten das einige ihrer Mitschüler, fand sie nicht, dass Angelika, so heißt die Freundin, spinnt, nur weil sie unbedingt den kompletten Weg bis Santiago di Compostela wandern mochte. Übrigens mutterseelenalleine.

Das alte Haus stammte also von der Mutter ihres Vaters, die dort vor vielen Jahren frisch verwitwet eingezogen war, weil sie ohne ihren Mann nicht länger auf dem Land leben wollte. Ebenso stammte Jonathanas Lieblingspullover von ihr: Eine für das dünne Mädchen viel zu große, fein gestrickte Handarbeit in Bordeauxrot mit Rosetten an den Ärmeln und am Bund, die Vorderseite im breiten Zopfmuster, die das leicht fröstelnde Kind gerne überzog. Sie hatte das Stück aus einem Wäschekorb gezogen, der eiserne Beschläge und ein Schloss hatte, einem Teil, welches früher die zusammengeheimste Aussteuer beherbergte. In ihm hatte die verstorbene Großmutter Stücke aus früheren Zeiten verwahrt, die ihr etwas bedeuteten.

Damals bewohnte die alte Frau, sie war um die Achtzig, das noch ältere Haus in einer uralten Straße, die in der historischen Altstadt ein Schattendasein führte. Der Aufschwung hatte keine Notiz von diesem Flecken genommen und hat deshalb hier nicht vorbeigeschaut. So konnte auch kein Architekt dieses nostalgisch anmutende Sträßchen verhunzen, weshalb allerdings auch das Tiefbauamt nie einen modernen Straßenbelag spendiert hatte, weil nie eine Behörde hier eingefallen war, um den Wert dieser abgelegenen maroden Schönheit voller Euphorie miss zu gestalten, zum Beispiel mit einem Glaspalast zu umbauen und anschließend als Wellness-Flaniermeile auszuloben. So blieb es bei dem alten Kopfsteinpflaster, das durch die Jahre den ein oder anderen Veteran verlor und somit einige kapitale Schlaglöcher bereit hielt, in die einmal im Jahr ein Haufen Split gestopft wurde.

Nur wenige Menschen spazierten hier durch. Meist dieselben Leute: Eine Gruppe von Mädchen und Jungen, die von der Bushaltestelle aus eine Abkürzung zur Schule nahmen, oder ein Mann, der seine Mütze über die Stirn gezogen hatte und meist einen langen Blick auf die Häuserzeile warf. Manchmal blieb er stehen, schaute auf das alte Haus. Es war so alt wie die Pflastersteine der Gasse. Die Fassade zeigte Risse in ihrem schmuddeligen Grau.

Jonathana wollte das Haus vorläufig so belassen, wie es war. Die Großmutter hatte es ihr vererbt, und nun gehörte es ihr – ihr ganz allein. Nicht, dass Jonathana ohne Eltern aufwuchs. Sie hatte sogar noch zwei Schwestern, von denen die eine, Jil, diejenige war, die die Großmutter zum ersten Mal »Märchenoma« genannt hatte. Die ganze Familie fand diesen Namen äußerst passend. Auch deshalb, weil die Oma sich geweigert hatte, nach dem Ableben ihres Fernsehgerätes für Ersatz zu sorgen. Die Begründung, dass sie es jetzt leichter hätte, den täglichen Seifenopernkatastrophen zu entkommen und wieder ihr eigenes Leben zurechtzurücken, fanden die anderen einfach skurril.

Die Eltern wollten das Haus der Verstorbenen nicht bewohnen – auf keinen Fall. Weil das Haus, wie Jonathana wusste, die Eltern nicht wollte. Vor allem der Vater fühlte sich dort unwohl: »Hier haben die Wände Augen und Ohren.« Deshalb wurden seine Besuche zu Lebzeiten der alten Dame immer seltener, bis er sie irgendwann einstellte. So sahen die Familienmitglieder die Großmutter nur, wenn diese sich aufmachte, sich durch die volle Stadt schlängelte, den Bus nahm, voller Hoffnung auf einen Sitzplatz, um ihrem Sohn, der Schwiegertochter und den Enkelinnen in ihrem Einfamilienhaus am Stadtrand einen Besuch abzustatten. Das wurde für die alte Frau immer mühsamer, weshalb sie in dem Jahr ihres Todes nicht mehr kam. Bis zum Schluss war sie in ihrem Haus geblieben. Hatte also, wie es sich für eine Märchenoma gehörte, Seniorenresidenzen gemieden. »Das sind nichts anderes als Altersheime. Und da hinein kriegt ihr mich nicht.«

Bei dieser Entscheidung war es geblieben.

Jonathana fand, dass das Haus aber nichts gegen sie selber einzuwenden hatte, und so hatte sie die Großmutter oft besucht. Manchmal mehrere Wochen lang. Am liebsten im Sommer. Den Eltern war das nicht so recht – aber sie mochten der alten Frau und ihrer jüngsten Enkeltochter diesen Wunsch auch nicht abschlagen. Dann fuhr der Vater mit ihr in die Stadt, hektisch und übellaunig, suchte angestrengt nach einem Parkplatz und griff sich wortlos Jonathanas Koffer. Sobald er in der Gasse ankam, blickte er sich dauernd um, hüstelte und geriet ins Schwitzen. Weil Jonathana diesen Geruch an ihrem Vater hasste, hielt sie Abstand. Er ging ohnehin so schnell, dass Jonathana, als sie noch nicht zur Schule ging, Mühe hatte, hinterherzukommen. Als die Großmutter die Haustür öffnete, sagte der Vater, dass er es eilig habe und sofort wieder weg müsse.

»Ich weiß, Georg«, war alles, was die alte Frau dazu sagte. Jedes mal war es so. »Ich weiß, Georg.«

Sechs Jahre später, als Jonathana, inzwischen neunzehn, das Haus nicht mehr nur besuchte, sondern endgültig dort einzog, wunderte sie sich über diese Merkwürdigkeit von damals. Überhaupt dachte sie oft über ihren Werdegang nach, über den sie Marlith, ihre Mutter, stückweise aufklärte. Nie war sie sich ganz sicher, ob sie wirklich alles über sich erfahren würde. Die Merkwürdigkeiten im Zusammenhang mit ihrem Leben hatten, wie sie wusste, neun Monate vor ihrer Geburt begonnen.

Vor also knapp zwanzig Jahren war auch die jüngere der beiden Töchter von Marlith und Georg eingeschult und der Alltag hatte einen Gang angenommen, von dem die Eltern sagten, so könne es bleiben. Aber dem Alltag war es zu langweilig geworden – und so hatte er sich einmal kurzfristig verabschiedet, als der Vater auf einem mehrtägigen Hochschulkongress war und die Mutter am Spätmachmittag noch einmal aus dem schönen Einfamilienhaus hinaus wollte, um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Man musste nur ein kurzes Stück gehen, um den nahe gelegenen Wald zu erreichen. Genau das hatte Marlith vor – wie schon viele Male zuvor.

Der Mann, der ihr begegnete, übte eine eigenartige Faszination auf sie aus. Hoch aufgeschossen und sehr blass kam er der hübschen Frau entgegen und lächelte sie an. Sie konnte nicht anders und lächelte zurück. Sein dunkles, leicht rötliches Haar leuchtete in der untergehenden Sonne. Er blieb stehen und sprach die junge Frau an.

»Ich würde sehr gerne ein Stück mit Ihnen gehen.«

Sie war schon an ihm vorbei, zögerte, drehte sich dann aber doch um. Abrupt, wie sie später befand. In der Art, wie wenn man ahnt, dass etwas Verbotenes lockt. »Ach ja?« sagte sie.

»Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben.« Der Mann lächelte.

»Ich gehe aber nur noch kurz«, wandte sie ein.

»Sagen Sie nicht, dass es gleich regnet.« Er sah sie aus Augen an, deren helles Braun ihr ungewöhnlich vorkam, und als er lachte, ließ sie sich davon anstecken.

»Mein Mann und ich wollen aber gleich mit den Kindern zu Abend essen.«

Der Mann ließ sich nicht irritieren. »Dann gehen wir kurz.« Wieder lächelte er dieses faszinierende Lächeln. Er war sehr höflich und durchaus zurückhaltend, wie sie fand. Und als sie in den Sommerwind hinein lauschte, hatte sie einen Entschluss gefasst.

Die noch junge Frau war von ihm fasziniert und es wurde doch ein längerer Ausflug. Was es eigentlich war, was ihn so unglaublich anziehend gemacht hatte, wusste sie hinterher nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt war es Sommer. Marlith verfügte über ihre Zeit, die, wenn man fröhlich ist, so tut, als gäbe es sie nicht. Es war warm und der wundersame Begleiter kannte sich in jeder Hinsicht gut aus.

Als sich der Alltag wieder einstellte, war die junge Mutter schwanger – und das zu einem Zeitpunkt, als sie und ihr Mann die Familienplanung abgeschlossen hatten. Das Kind durfte nicht zur Welt kommen. Der jungen Frau schnürte es die Luft ab, wenn sie darüber nachdachte. Es musste bald sein, und sie machte einen Termin. Die Vorstellung, was auf sie zukam, ließ sie nachts wachliegen. Ich werde es überstehen, sagte sie sich immer und immer wieder. Wie so viele es überstanden haben. Das ist heutzutage ein ganz normaler Vorgang, wiederholte sie gebetsmühlenartig die Formel ihrer in die Sache eingeweihten Freundin Angelika, und verscheuchte den Gedanken an das Bild von einem kleinen Kind mit einem rötlichen Schimmer im dunklen Haar, das an ihrer Hand lief und aus hellbraunen Augen in die Welt blickte. Jeden Tag machte die junge Frau den Weg bis zu der Lichtung, aber der Geliebte erschien nie wieder.

Die Praxis lag in der Stadt. Sie ging zu ihrer Schwiegermutter, um sich für nachher, nach dem angeblichen Stadtbummel, anzumelden. Sie wollte nicht sofort, wenn es erledigt wäre, nach Hause.

Als sie von der alten Frau hereingebeten wurde, stellte sie ihre Tasche neben den Eingang. Es roch nach Apfelkuchen, was sie ärgerlich machte.

»Schön, dass du da bist, meine Liebe!« Die Schwiegermutter stellte sich auf die Fußspitzen und gab ihr einen Kuss auf die Wange, so zart, als habe sie Sorge, die schmale, groß gewachsene Frau umzustoßen. Sie blieb nahe bei der jungen Frau, die in der engen Jeans und dem gerippten Pullover für ihren Geschmack zu dünn aussah, stehen. »Ist etwas mit dir, Marlith – meine Liebe?«

»Ich – Nein! Wieso fragst du?« Die Angesprochene biss sich auf die Unterlippe.

»Ach – ich red so daher. – Lass uns einen Kaffee trinken. Der Kuchen ist auch genug abgekühlt.« Dabei setzte die alte Frau ihr sanftestes Lächeln auf, schwang ihren dicken Zopf, der zu jener Zeit noch mehr schwarz als grau war, nach hinten, hob den Kopf und sah mehr aus Zufall ihrer Schwiegertochter in die hellblauen Augen. Die brach in Tränen aus, und die Ältere umarmte die Jüngere.

»Setz dich her zu mir!«

Marlith gehorchte.

Die alte Frau sprach ganz langsam. »Du hast etwas vor, Marlith, mein Liebes. Habe ich Recht?«

»Ja! – Nein!« Das böse Mädchen ist ertappt, dachte sie. Als ihre Schwiegermutter nichts weiter sagte, fühlte sie sich genötigt, das Gespräch wieder in Gang zu bringen. »Er ist fort und ich will da bleiben, wo ich bin. Bei Georg und den Kindern.«

»Er?« Die alte Frau zog die Augenbrauen hoch, die einige kleine Lücken aufwiesen.

»Das Kind ist – es wäre nicht von Georg.« Der Biss auf die Unterlippe wurde fester. »Es – «, Marlith machte eine Pause, »es muss weg.«

»Aber, aber!« Die Frau strich der Schwiegertochter über die Wange, zog ein Taschentuch aus dem Altfrauenblümchenkittel. Die Junge schluchzte: »Weil alles zerstört würde. Meine Ehe. Die Familie. Einfach alles...«

Die Alte wog den Kopf hin und her, sah die andere an.

»Das Kind wird vielleicht rothaarig.«

»Das gibt’s.«

»Woher willst du das wissen?« Die junge Frau blickte erschrocken auf die ältere.

»Ach, weißt du.... Im Übrigen könnte Jonathana dir verzeihen, wenn du – .« Die Alte sprach den Satz nicht zu Ende.

»Wieso Jonathana?«

»Sagte ich Jonathana?«

«Das sagtest du.« Kleine rote Flecken breiteten sich auf dem blassen Gesicht aus, wanderten den Hals entlang.

»Ein besonderer Name«, sagte die Alte.

Marlith schob mit dem rechten Mittelfinger die Nagelhaut des Daumens zurück. »Du meinst, ich soll nicht...?«

»Unbedingt! Weil du es eigentlich gar nicht willst.«

Marlith schluchzte auf, biss sich erneut auf die Unterlippe.

»Und das Kind will zur Welt kommen.« Die Schwiegermutter lächelte. »Es hat hier einiges zu klären, glaube ich.« Dabei nickte sie leicht und blickte in den Garten.

Die junge Frau war durcheinander, überdachte ihr Sicherheitsbedürfnis, die aufkeimende Angst, wenn das Kalkulierbare in ihrem Leben zu verschwimmen drohte. Aber sie verbot sich, in diese Richtung weiterzudenken. Mit einem Mal überkam sie ein Gefühl, als würde... Als sie sich ruckartig umschaute, sah sie aber nur die alte Frau.

»Verspiele nicht dein Glück, meine Liebe! Das wäre ...«

»Mein Glück?« Marlith hasste solche altbackenen Sätze. Sie wusste auch nicht, was der Satz genau aussagen sollte. »Mein Glück war bisher perfekt.« Möglichst normal hatte das klingen sollen. Leider war es ihr aber etwas laut geraten. Hastig wischte sie sich über die Augen und bemühte sich wieder um ein moderates Zimmerdezibel. »Hast du Besuch?«

»Ja doch.« Die Alte lächelte sich in Form, wischte die Hände an ihrem Blümchenkittel ab, obwohl sie gar nicht schmutzig waren. »Dich!«

»Hört uns sonst keiner?« Marlith rutschte auf die äußere Kannte des Sessels.

»Doch. Das Haus.«

»Ach, Mutter!« Der Ton war ärgerlich.

»Aber das behält alles für sich, bis Jonathana alt genug ist.« Die alte Frau kicherte.

Marlith ließ sich zurückfallen in den alten Sessel und schloss für Sekunden die Augen. Sie spürte, wie sie das weiche Polster und die dicken Kissen aufsogen. Sie war in einem Nest gelandet – als kleiner dummer Vogel, den man zu früh hinausgeschubst hatte. Und der bei der ersten besten Gelegenheit in ein neues Nest geschlüpft war. Das war eine Weile her. Wie viel Risiko würde sie verkraften, wo ihre eigenen Eltern sich nicht die Zeit genommen hatten, ihr die notwendigen Lebenskünste beizubringen? Lebenskünste, damit man sich tüchtig genug fühlen konnte, wenn es Turbulenzen gab. Sogar vor dem Fliegen hatte sie Angst. Geriet regelrecht in Panik.

»Vielleicht hatten wir ja einmal rothaarige Vorfahren. Wer weiß das schon.« Die Frau giggelte und strich der jungen mit ihrer knochigen schmalen Hand übers Haar. »Fühlst du schon Leben?«

»Nein – noch nicht.«

»Aber es blickt mich schon an.«

»Wer bitte?« Marlith schoss nach vorne, klatschte mit den Händen auf ihre spitzen Knie.

Die kleinen graugrünen Augen der alten Frau sahen eindringlich auf den Leib der jungen. »Jonathana! Dein Kind.«

Marlith war die kleine alte Frau immer schon ein wenig schräg vorgekommen und es hätte sie nicht gewundert, wenn sie heimlich Karten legen würde. Aber jetzt fand sie sie unheimlich. Trotzdem liebte sie sie – nicht nur, weil sie damals ohne jede Frage die äußerst jugendliche Schwiegertochter akzeptiert hatte.

Ich muss anrufen, bevor ich es mir wieder anders überlege, dachte sie, griff hastig nach dem Hörer und wählte die Nummer der Praxis, führte ein kurzes Gespräch. Zu erklären brauchte sie nichts. Die Ärztin war sehr freundlich, wünschte »alles Gute«.

»Es wird ein besonderes Kind.« Wieder blickte die alte Frau der jungen ins Gesicht. »Und der Vater?«

Marlith zuckte die Achseln.

»Wenn du ihn nicht gefragt hast und er nichts gesagt hat, dann ist es vielleicht nicht so wichtig«, säuselte die alte Frau mit einer Stimme voller Geheimnis.

»Georg darf es niemals erfahren. Nie!« Das Nagelhäutchen riss ein.

»Deine Geschichte ist bei mir gut aufgehoben, meine Liebe.«

»Aber heutzutage gibt es Gentests – wenn er nun kontrollieren will, ob es sein Kind ist? Was dann?« Ein Bluttröpfchen rann den Daumen entlang.

»Lass mich nur machen.« Die alte Frau lächelte wieder, und das Karussell in Marliths Kopf hörte langsam auf, sich zu drehen. Sie steckte den Daumen in den Mund, nuckelte das Blut ab, überließ den Daumen ihrer Mundhöhle. Erneut ließ sie sich von dem wuchtigen, dunklen Sessel mit dem abgesessenen Polster hineinsaugen, lehnte eine Wange an sein mächtiges Ohr, stützte den Ellbogen des rechten Arms auf die Seitenlehne, legte die freie Hand in den Schoß. Es sah aus, als wollte sie ganz und gar in dem altehrwürdigen Monstrum versinken.

Einen Moment später schlief sie ein.

Die Alte schob ihren Sessel an die Schlafende heran, betrachtete das jugendliche Gesicht. »Da haben wir noch einmal Glück gehabt«, sagte sie leise. »Wir werden eine schöne Zeit zusammen haben. Bei meiner Erfahrung und deinen Fähigkeiten...« Ein gehauchtes Gekicher folgte.

Marlith zuckte zusammen, wie es im beginnenden Tiefschlaf häufig geschieht. Sie wähnte einen Schatten über sich, ließ die Augen aber fest geschlossen. Der Schatten gehörte zu der alten Frau. Sie saß der jungen Frau gegenüber, den Oberkörper stark nach vorne gebeugt, den faltigen Hals lang gemacht, wodurch die Haut geglättet war. Sie schaute aus Augen, die die Welt kannten, obwohl ihre Eigentümerin nicht besonders weitgreifend in ihr herumgekommen war, in Richtung des ungeborenen Kindes, als sehe sie durch ihre randlosen Brillengläser direkt in seine Seele. »Jonathana!« flüsterte sie, »es soll Leute gegeben haben, die hatten einen viel schlechteren Start als du. Ich könnte dir Sachen erzählen...« Sie hielt inne und beugte sich noch tiefer, so dass ihre Nasenspitze nur wenige Zentimeter über dem Bauch der Schlafenden schwebte. »Mein Garten und ich, wir freuen uns auf dich – hörst du?« Sie drehte ein wenig den Kopf, damit sie mit einem Ohr näher an das Ungeborene herankam – so, als wolle sie die Antwort nicht verpassen. Dann flüsterte sie: «Wann immer du willst, darfst du auf der Hecke sitzen. Aber das verraten wir vorerst niemandem.«

Da vibrierten ganz leicht und nur für einen Augenblick die Wangen der Schlafenden, so, als wolle sie verhindern, dass sich jemand in ihre Träume mischt. Aber der Traum ist weg, sie schläft ohne ihn ganz tief und fest.

Die Alte blickte in die Runde, bis sie sicher war, dass das alte Haus begriff, dass hier eine Verschwörung in Gang war.

»Bitte, Georg! Ich freu mich doch so.« Sie wollte, dass ihre Freude echt klang. Ausgerechnet bei diesem wichtigen Satz kam ihrer Stimme etwas in die Quere.

»Unsere Familienplanung war abgeschlossen«, gewitterte der Mann und stemmte die Arme in die Seite, während seine Frau hustete und innerlich fluchte, weil Angelika seine Reaktion korrekt vorausgesagt hatte.

»Du bist selber ein Nachzügler. Deine Mutter war damals fast vierzig.« Sie blickte ihn herausfordernd an, war froh, dass die Stimme sich so leicht zurechthüsteln ließ, wieder mitspielte und sich glatt und stark anhörte. Die Lächelgrimasse von eben wurde im Moment nicht gebraucht und verabschiedete sich.

Er aber brauchte eine Weile, spazierte in einem engen Radius, angeleint wie ein Hund oder irgendein anderes Tier, was man nicht einfach laufen lassen kann, an einer gedachten Mitte. Nach einigen Runden sagte er es endlich. Den Satz, der zu seinem Alltagsrepertoire gehörte und auf den seine Frau heute ausnahmsweise sehnlichst wartete.

»Wo du Recht hast, hast du Recht«, sagte er, heute in der schleppenden Variante.

Marlith atmete durch. Der Alternative ich bin doch kein Trottel fühlte sie sich heute nicht gewachsen. Sofort verschob sie ihre Angst auf später und schaltete um auf eine angemessene Fröhlichkeit.

»Weißt du was?« Seine senkrechte Stirnfalte glättete sich, er nahm die zehn Jahre jüngere Frau in die Arme. »Ich habe vorhin dummes Zeug geredet. Natürlich freue ich mich.« Er hob sie hoch, schritt den Kreis nun mit ihr zusammen ab. Eine komplette Runde. Sie kannte ihn lange genug, ahnte, was nun kam. Und da kam es auch schon. »Wir sollten mal wieder öfter üben, wie man verhütet.«

»Zu spät!« Marlith lachte ihr wir-sind-eine-Einheit-Lachen, was sie immer und für alle Fälle drauf hatte, allerdings ohne allzu großen Überschwang. Aber es reichte aus, um die Tatsache zu überspielen, dass sie nicht zur Ehestrategin taugte. Schnell verstummte sie wieder. Eine Hurra-ich-habe-gewonnen-Laune stellte sich nicht ein. Diesmal nicht. Und sie war klug genug, seinen Vorschlag heute nicht abzulehnen.

Der Mann war mit sich und der Welt zufrieden. Vorläufig, wie seine Frau ahnte.

Sie machte weiterhin ihre Spaziergänge – immer denselben Weg. Noch bevor das Kind geboren war, hatte sie zum ersten Mal den Traum, der sie ab da immer völlig durcheinander brachte.

»Du und dein Weltschmerz«, sagte Angelika dazu, während sie den Qualm in eine andere Richtung blies. »Es gibt so viele Kuckuckseier. Als ob es da auf eins mehr oder weniger ankäme.« Ihr Grinsen war genauso, wie Marlith es in Anbetracht der Fakten erwartet hatte. Wissend und süffisant.

Nach der üblichen Zeit – für Georgs Empfinden zu früh – machte sich Jonathana daran, im Marienhospital das Licht der Welt zu erblicken, wozu sie mit allem Drum und Dran nur eine knappe Stunde benötigte.

»So ein geschicktes Kind«, sagte die runde Hebamme mit einer für ihren Berufsstand angemessen resoluten Stimme. »Da wird sie ein gescheites Mädchen«, was wie ein Befehl aus berufenem Munde klang. Danach legte die Frau ihre Rolle mit dem Schwesternkittel ab, gähnte und übergab mit ihrer weit gnädigeren Alltagsstimme den Dienst an die nächste Achtstundenhebamme.

»Wie ich auf dich gewartet habe.« Die Großmutter legte den Kopf ein wenig schief. »Früher hätten sie dich niemals in so einer sterilen Umgebung zur Welt bringen dürfen.« Jetzt schüttelte sie den Kopf. »Aber wie ich sehe, hast du dich schon damit abgefunden – meine Süße! Das ist sehr klug von dir«, sagte sie zu Jonathana, die in ihrem Arm einschlief, und zu ihrem Sohn gewandt sagte sie: »Herzlichen Glückwunsch, mein Junge. Deine kleine Jonathana ähnelt stark deinem Großonkel.« Wie in Zeitlupe hob und senkte sie einmal ihre Schultern.

»Was für einem Großonkel?« fragte der Sohn in einem Ton, der in seine Kinderzeit verrutscht war, und blickte, ohne es zu merken, dem drallen Hintern der Hebamme hinterher, die gerade den Raum verließ.

»Schade, dass du ihn nicht gekannt hast. Er hatte auch so rötliches Haar.«

»Nie von gehört.« Sein Blick war wieder bei seiner Mutter angekommen.

»Er war so liebenswürdig.«

»Mag, ja sein! Aber wieso ...«

»Ein fröhlicher Mensch. Und so eingebildet auf sein Haar.«

»Mutter! Wie kommst du ...«

»Er wäre jetzt stolz darauf, dass er in einer bestimmten Weise noch einmal Vorkommen darf«, fuhr die Frau ihrem Sohn über den Mund. In Anbetracht dieser unumstößlichen Erkenntnis lächelte die Alte und warf einen verschwörerischen Blick auf die Mutter des Neugeborenen.

Deren Mann hub erneut an: »Wieso eigentlich Jonathana?«

Die Frage stand für einige Sekunden im Raum. Marlith lag stumm im Bett, spielte nach der wie nebensächlich abgelaufenen Geburt Verstecken, ohne sich unter der Bettdecke zu verkriechen. Sie beschloss, die Erschöpfte zu mimen, um weitere Fragen von vornherein abzublocken. Mit fast geschlossenen Lidern und einem leichten Lächeln arrangierte sie ihre Rolle als Frau, die gerade etwas Unglaubliches geschafft hatte und sich nun in jeder beliebigen Weise eine Pause genehmigen durfte.

Da sagte die alte Frau: »Der besagte Großonkel hieß Jonathan.« Sie blickte wieder auf das Kind in ihrem Arm und wiegte es hin und her. »Da ist Jonathana...«

»... ein komischer Name«, schnitt der Sohn den Satz seiner Mutter ab. Dann räusperte er sich. »Marlith und ich haben uns bereits auf Viktoria geeinigt.«

»Ah! Nach Marliths Mutter.«

»Ganz genau.«

Aber irgendwie wollte es zwischen den beiden Eltern zu keiner abschließenden Diskussion um den Namen des kleinen Mädchens kommen, obwohl es durchaus Sinn gemacht hätte, das Kind auf den Namen der verunglückten Frau zu taufen. Und so blieb es bei Jonathana, obwohl der Vater auf dem Standesamt bei der amtlich beurkundeten Eintragung der neuen Erdenbürgerin den Kopf schüttelte.

Die junge Mutter nahm sehr bald ihre Gewohnheit wieder auf, den Weg entlang zu spazieren, an dessen Ende die kleine Tochter auf höchst beglückende Weise entstanden war, und gab sich ihren Tagträumereien hin. Was sie sich da vorstellte, machte ihr Gänsehaut und sie lachte lautlos. Dann kam Wut, die sich allerdings nicht heraustraute. Sie musste sich beherrschen, um das Baby nicht zu feste zu drücken.

»Hier war es, Jonathana«, sagte sie jedes Mal zu dem Baby, das sie in einem original indianischen Tragetuch, einem Geschenk von Angelika, fest an ihrem Leib trug. Sie beugte ihren Kopf nach vorne, horchte auf seinen Atem und sog den Nestgeruch ein. Dann sah sie geradeaus, nahm den Kindsvater in den Blick, so, als stünde er ihr in nur wenigen Metern gegenüber, lächelnd, stolz, großartig. Dann setzte sie sich ins Gras und stillte das Kind. Es roch nach Sommer. Nach ihm.

Eine ganze Weile blieb sie so sitzen, schaute in den Himmel, dann wieder auf das Kind. Manchmal schaffte sie es, für einen kurzen Moment das Glück heraufzubeschwören, das er einfach mitgenommen hatte. Sie platzierte den Mann neben sich, legte den Kopf schräg wie an seine Schulter, lächelte, sog mit einem glücklichen Rundumblick das Mystische des Orts in sich auf. Danach verschwand die Leichtigkeit wieder. Stattdessen kamen Kummer und Wut und sie blickte umso intensiver auf ihr Glückspfand, damit sich die üblen Gefühle nicht so tief gruben.

Auf dem Friedhof, der genau am anderen Ende der Stadt lag und den Marlith hin und wieder besuchte, erzählte sie, das Baby weiterhin fest an sich gedrückt, den Eltern Jonathanas Geschichte.

»Es war doch richtig, sie zu bekommen. Oder, Mama?«

Auch sagte sie: »Georg ist wirklich ein prima Vater. Schade, dass du ihn nicht kennen gelernt hast. Aber Jonathanas Vater hätte dir sicher auch besser gefallen. So wie mir.«

Dabei blickte sie auf das Gewirr aus Efeu und Lavendel, betrachtete den glatten, matt rosa Stein, in den zwei Jahre nach dem frühen Tod der Mutter ein weiteres Datum eingraviert werden musste.

»Und was sagst du dazu, Papa?«

Mehr traute sie sich nicht, den Vater zu fragen, wo er doch seine Frau so viel mehr geliebt hatte als die Tochter, dass er nicht bei seinem einzigen Kind hatte bleiben wollen. Marlith malte sich deshalb keine auf den Vater passende Antwort aus, sondern verließ nach der letzten Frage schnell den kleinen Seitenweg mit den Doppelgräbern aus demselben Jahrgang ihres Aushubs, wanderte über den breiten Hauptweg zum Ausgang des abgelegenen, viel zu großen Friedhofs und machte sich auf den Heimweg.

Jonathana nahm sich Zeit mit dem Laufen Lernen und auch mit dem Sprechen. Bei der Großmutter zeigte sie eigenartige Verhaltensweisen, wie Marlith beobachtete. Sie drehte den kleinen Kopf anmutig – etwas mit ihrem Blick verfolgend. Zuweilen lächelte sie dieses Nichts an oder streckte die Ärmchen aus, als wolle sie etwas aus der Luft greifen. Die junge Frau ertappte sich dabei, dass sie sich dauernd umsah. War da nicht ein fremder Geruch? Ein Luftzug? Sie ärgerte sich über ihr törichtes Benehmen, wie sie fand, und wollte die dummen Gedanken, die nicht in die moderne Zeit passten, wegwischen.

»Marlith?«

Sie schrak zusammen.

»Wunderst du dich über dein Kind?« Das Lächeln der Schwiegermutter irritierte sie heute mehr als sonst.

»Ja! Jonathanas Verhalten – vor allem wenn sie in deinem Garten ist – also, ich weiß nicht.«

Eine kurze Pause entstand. Da waren die dummen Gedanken wieder, durchfuhr es sie ärgerlich. Sie presste die Lippen aufeinander.

»Ich habe gleich gewusst, dass sie Fähigkeiten ganz besonderer Art hat.« Die Großmutter stand der Schwiegertochter gegenüber, war um einiges kleiner als sie, weshalb sie den Kopf heben musste, damit ihr Gesichtsausdruck bei ihrem Gegenüber ankam. Sie setzte ihr Lächeln fort – zart und verhalten, mit einem gewissen Strahlen in den graugrünen Augen, die die Brillengläser vergrößerten. Marlith sagte darauf nichts, sondern kaute jetzt auf ihrer Unterlippe herum. Das mulmige Gefühl blieb, hatte sich in ihr ein Zuhause gesucht, brodelte ungebeten in den Eingeweiden herum. Sie schalt sich deswegen, fand aber kein Mittel, es abzustellen.

Mit ihren vier Jahren pflegte Jonathana alleine in den Garten zu gehen, der hinter dem alten Haus der Großmutter lag. Für einen Garten, der zwar größer war als man von der Straße aus annehmen würde, der aber nun einmal in der Stadt lag, war es untypisch, dass er mit einer Hecke aus Eichen unterteilt war, weil das eher zu einem Landgut gepasst hätte. Deren Stämme waren im Laufe der Jahre so dick geworden, dass man sich bequem auf einem der abgesägten Äste niederlassen konnte.

»Da muss sie noch ein wenig warten, bis sie ohne Hilfe auf die Hecke kann«, murmelte die Großmutter, die das Kind beobachtete. Die alte Frau lief bis ans Ende des langgestreckten Gartens, vorbei an den Sträuchern und Blumen, hob das Kind hoch und setzte es in die großflächige Astgabel. Sie ging zurück und nahm auf der Gartenbank vor ihrem Haus Platz und erfüllte so, wie sie da saß, die typische Vorstellung einer alten Frau, die vor ihrem Haus sitzend das Dasein genoss, wohl wissend, dass dies jederzeit ein Ende haben könnte. Durch die mannshohen Rhododendren konnte sie erspähen, wie Jonathana sich abwandte – zu der anderen Seite der Hecke, wo Gestrüpp und alter Kompost bis an einen maroden Drahtzaun reichten, hinter dem eine ungepflegte, in Vergessenheit geratene Grünanlage dahin vegetierte. Weil ein brauchbarer Zugang zu jenem Grundstück fehlte, war es bisher einer Bebauung entgangen.

»Ich bin schon vier«, hörte die alte Frau Jonathana sagen, die entsprechende Anzahl der dünnen Fingerchen einer Hand in die Höhe haltend. »Ich bin nicht zu klein.«

Und nach einer Pause gurrte das Kind: »Dann erzähle es mir – bitte, bitte.«

Ab da verharrte es reglos.

Sie ist noch zu klein, dachte die alte Frau, die das Schauspiel beobachtete, und fuhr sich mit Zeige- und Mittelfinger über die Stirn. Es muss noch Zeit haben, sagte sie leise vor sich hin. Sie rief das Kind mit sanfter Stimme, aber es rührte sich nicht. Da ging die Frau schnell ins Haus, durch die Küche in den Flur, von da ins Wohnzimmer, holte aus dem Vertiko die kleine Spieluhr, die sie ihrerseits von ihrer Großmutter einst geschenkt bekam. Dieses Spielzeug war das einzige, das Krieg und Trümmer und alle Not überstanden und sie getröstet hatte, als sie dachte, das Leben wäre gleich zu Ende.

Sie zog das Laufwerk auf und die kleine Melodie ertönte durch den Garten.

»Oma! Ich komme.« Jonathana winkte wie zum Abschied und sprang von ihrem Sitz. Sie fiel der Länge nach ins Gras, rappelte sich schnell wieder hoch. »Darf ich die Musik haben?« rief sie schon von weitem und streckte die Hände vor.

Und Jonathana schloss und öffnete mit ihren schmalen, langgliedrigen Händen behutsam den Deckel, erstaunt darüber, dass die Musik immer stoppte, mitten in der kleinen Melodie, sobald der Deckel geschlossen war. Sie berührte die Spieluhr wie eine Blinde, die mit ihren Fingern nichts übersehen möchte.

Die alte Frau war froh, dass Jonathana noch so leicht abzulenken war. Der Tag würde kommen, an dem sie nicht mehr so viel Einfluss auf das Kind hätte.

Es war Abendbrotzeit und die beiden gingen gemächlich ins Haus. Ein richtiger Altweibersommer, dachte die alte Frau, unterbrach ihren Gang für einige Sekunden und lächelte still vor sich hin. Jeder neutrale Betrachter dieser Idylle hätte sich in ein anderes Jahrhundert versetzt gefühlt. Für Jonathana aber war die altbackene Zweisamkeit mit der märchenhaften Oma normal.

Der Herbst kam und Jonathana konnte nicht mehr so oft auf der Hecke sitzen. Die Eltern meldeten sie im Kindergarten an – ein Jahr später als Jahre zuvor die anderen beiden Töchter.

Der erste Kindergartentag kam, und Jonathana ging tatsächlich mit in das Gebäude. Marlith wandte sich zum Gehen. »Nachher hole ich dich wieder ab.« Sie schloss die Knöpfe ihrer Lederjacke, strich das schulterlange Haar mit beiden Händen zurück.

»Ich will nicht hier bleiben.« Auch Jonathana griff nach ihrem Anorak.

»Aber hier kannst du schön spielen.« Marlith zog einen Pflegelippenstift aus der Seitentasche, schraubte ihn auf.

»Ich gehe zur Großmutter.«

»Da darfst du am Wochenende wieder hin.« Sie strich Gloss auf die rauen Lippen.

»Nein – jetzt!« Jonathanas Augen blitzten die Mutter böse an.

»Das geht nicht, meine Kleine.«

»Doch!« Ein leichtes Stampfen mit dem Fuß.

»Aber ich muss zur Arbeit.« Der Stift verschwand wieder in der Jacke.

»Gehst du in dein Labor?«

»Ja!«

»Da geh ich mit.« Wieder stampfte sie. Energischer.

»Es ist das Ungewohnte.« Eine Kindergärtnerin, die Marlith mit einer Kopfbewegung aufforderte, zu gehen, nahm Jonathana an die Hand. Wie in einem Anfall von Frohsinn und Unternehmungslust sagte sie: »Wir haben eine gaaanz dolle Verkleidungskiste. Bestimmt möchtest du ein Seeräuber sein, oder?« Diese fantastische Aussicht untermalte sie mit Geheimnis in Stimme und Mimik. Doch Jonathana schüttelte den Kopf.

Mit sanfter Gewalt zog sie das Kind in seinen Gruppenraum. »Hier. Zieh das mal über – dann bist du der große Pirat Johnny, der Schrecken aller Meere.«

Jonathana sagte nichts dazu, vielleicht, weil ihr nichts dazu einfiel, vielleicht, weil sie keine Lust auf Johnny, den Schrecklichen hatte. Man weiß es nicht. Sie setzte sich ohne einen Blick auf die Verkleidungskiste in eine Ecke und hielt sich die Ohren zu. Das hielt sie bis zum Mittag durch, obwohl die anderen Kinder sie kaum in Ruhe ließen und die Kindergärtnerinnen im Wechsel auf sie einredeten. Sie blieb in ihrer Ecke hocken – bis ihre Mutter sie wieder abholte. Die fröhliche Aufgesetztheit der Kindergärtnerin vom Morgen, einer erfahrenen Frau jenseits der Vierzig, war verflogen.

Nach vier Tagen hatte man von Jonathanas Bockigkeit die Nase voll und die Betreuerinnen äußerten Marlith gegenüber ihr Befremden. Es gelänge ihnen nicht, das Kind für irgendetwas zu interessieren. Auch nähme die Tochter mit keinem der anderen Kinder Kontakt auf, was mehr als merkwürdig sei. Man habe alles versucht. Ob die Eltern vielleicht einmal einen Kinderpsychologen zu Rate ziehen wollten in Anbetracht eines derart ungewöhnlichen Verhaltens. Marlith versicherte schnell, dass sie dazu keine Veranlassung sehe, sondern meinte, ihre Tochter sei eben etwas eigen. Ab da war Jonathana für die Kindergärtnerinnen Das eigenartige Kind, wenn man über sie sprach. So hieß es in der wöchentlichen Besprechungsrunde: Hat Das eigenartige Kind heute was gesagt? Hat jemand Das eigenartige Kind essen gesehen? War Das eigenartige Kind wenigstens mal für kurze Zeit im Freien?

Trotz seiner Eigenartigkeit musste Jonathana weiter zum Kindergarten gehen. Man war sich darüber einig, dass nur die Gewöhnung über die Hemmnisse hinweghelfen könne.

Als Marlith vierzehn Tage später ihre Tochter wie gewohnt gegen Mittag abholen wollte, war Jonathana bereits nicht mehr da.

Die Kirche hat einen guten Magen, Hat ganze Länder aufgefressen. Und doch noch nie sich übergessen. Faust 1, Vers 2836 – 2838

Thomas spielte mit einem Kiesel unter der Eiche, deren mächtige Krone in ihrer Herbstfarbe leuchtete. Aus der zerschlissenen Kleidung schauten seine langen, dünnen Arme und Beine weit hervor. Ein Windhauch brachte die Blätter zum Rauschen – es war noch warm, und die Gespielin würde hinausdürfen. Der Junge kletterte in die Äste des Baumes, um nach ihr Ausschau zu halten.

Er und Josefa waren dreizehn Jahre alt und hatten gemeinsam, dass sie ohne ihre Mütter aufwuchsen. In jener Zeit starben sie rasch weg. »Wie die Fliegen«, sagte der Vater. Als seine junge Frau bei der Geburt von Thomas, ihrem zweiten Kind, im Wochenbettfieber lag, schimpfte er: »Wenn sie die klugen Frauen nicht alle verbrennen würden, ginge es uns besser.«

»Wie kannst du nur so daherreden«, sagte die Schwägerin. »Lass uns jetzt lieber ein Gebet sprechen.«

»Diese Pfaffen dürfen sich ja nicht vermehren, sonst hätten wir das Problem nicht«, redete er sich in Fahrt. »Dann wüssten sie, wie es ist mit unseren Frauen, wenn keiner helfen kann.«

Er nahm das Maul mächtig voll, dachte die Schwägerin, und stöhnte: »Wenn dich einer hört! Jessas!«

»Gott hat dafür gesorgt, dass es diese Frauen gibt – warum, Oh Herr, darf deine Kirche über Leben entscheiden, wo sie doch kein Leben spenden will?«

Dieses Gebet schickte er am Lager seiner Frau gen Himmel – aber es kam keine Heilkundige, und auch die Schwägerin, die neben der Sterbenden auf die Knie gefallen war, konnte nicht helfen. Die blasse junge Frau sah ihren Mann noch einmal lange an, mit einem Blick, als wolle sie sich für ihr Los entschuldigen, bevor sie die Augen schloss.

Ähnlich erging es dem Herzog, einem geadelten Verwalter der kaiserlichen Pfalz, dessen zarte Frau bereits bei der Geburt ihres ersten Kindes starb. Josefa wurde von einer Amme großgezogen, die das Kind liebte wie ihr eigenes.

Erst jetzt – dreizehn Jahre später – würde sich der Herzog innerhalb der nächsten Wochen neu verheiraten.

»Meine Tochter Josefa benötigt dringend eine Mutter«, befand er.

Ihm fehlte eine willige Bettpartnerin, weshalb er in den Adelskreisen gesucht hatte und bald fündig geworden war.

Josefa aber vermisste nichts – auch nicht ihre Mutter. Die Gespräche von Frau zu Frau führte sie mit ihrer Amme, zu der sie sprach: »Du bist so gut wie meine Mutter.«

Die Frau ließ dem hübschen Mädchen mit dem Kastanienhaar das meiste durchgehen. Josefa rannte wie ein Junge und kletterte auf die Bäume – wer sollte sie daran hindern. Die feine Kleidung hatte oft Risse und war verschmutzt, aber der Vater war höchst selten zugegen, und außer ihm und der Amme hatte niemand dem Mädchen Vorschriften zu machen. Im Übrigen war gleich nebenan die Wäscherei. Da wurde der Schmutz wieder entfernt und alle Kleidung war wie vorher.

Thomas konnte Josefa schon von weitem sehen – wie sie rannte und sich zwischendurch hüpfend der Eiche näherte, ihrem steten Verabredungsplatz. Aus ihren hellbraunen Augen blickte sie hoch.

»Thomas!«

»Bin hier oben.«

»Bleib dort – ich komm zu dir.«

»Dann komm!«

Josefa sprang hoch und umklammerte den untersten Ast, schwang sich hinauf und kletterte, bis sie neben Thomas einen sicheren Halt fand.

»Vater hat eine neue Frau.«

»So?«

»Sie wollen heiraten.«

»Und?«

»Was – und?«

»Freust du dich, dass du eine neue Mutter bekommst?«

»Nein! Ich will keine neue Mutter, wo ich doch meine richtige Mutter nicht mal gekannt habe.« Josefa legte eine Pause ein. »Aber ich habe manchmal Kontakt zu ihr.«

»Was du wieder redest.«

»Ich spüre, wenn sie mir etwas sagen will.«

»Du und deine Einbildung.«

»Daran musst du dich halt gewöhnen.«

»Will’s versuchen.«

»Es ist nun einmal wie es ist. Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben.«

»Da könntest du also doch eine neue gebrauchen.«

»Nein – brauche ich nicht. Ich habe doch meine Amme.«

Sie blickte ihren Freund an: »Und dich habe ich außerdem.«

»Sag es nicht deinem Vater!«

»Was?«

»Das mit uns beiden.«

»Dass ich dich später heirate?«

»Genau!«

»Warum sollte ich nicht?«

»Er hat vielleicht schon jemanden anderes für dich ausgesucht.«

»Ich weiß.«

»Woher denn?«

»Mir hat es jemand erzählt, aber den kenn nur ich.«

»Du redest mit Geistern, sagt mein Vater.«

»Aber nur manchmal.«

»Warum nicht öfter?«

»Ich glaube, dass mich die Geister nicht immer erkennen – und dann beschäftigen sie sich miteinander anstatt mit mir.«

»Warum kommen sie nicht zu mir?«

»Weil du nie auf der Hecke sitzt.«

»Was soll ich da auch.«

»Da könntest du beide Welten sehen – eine außen und eine innen.«

»Manchmal redest du ein Durcheinander – das versteht kein Mensch.«

»Wenigstens hörst du mir zu.«

»Komm, wir gehen zu unserer Quelle.«

Die Kinder ließen sich von ihrem Standort herab. Die Quelle lag eine Stunde von hier, und sie konnten sich nur so lange entfernen, wie sie sicher waren, dass sie keiner suchte. Die Schatten wurden länger. Thomas nahm die Hand des Mädchens, das später seine Frau werden würde, und rannte mit ihm los. Sie bildeten bereits jetzt ein anmutiges Paar, dachte die Amme, die die beiden beobachtete.

Die Lichtung besuchten sie oft. Hier gab es Beeren und ab und an konnten sie Rehe und sogar Füchse sehen. Der Quell fiel ihnen zunächst nicht auf, weil das hohe Gras und niedriges Gehölz ihn verdeckten. Doch einmal war Josefa gestolpert und hingefallen – genau auf das sprudelnde Nass. Seitdem war dieser Ort ein häufiges Ziel von ihnen, hatten sie doch stets zu trinken und konnten deshalb länger fort bleiben. Nur wenn gejagt wurde, mussten sie sich von hier fernhalten, denn dies war ein Hochwildrevier des Herzogs.

Es war für die beiden Kinder eine schöne Zeit. Unbekümmert, fröhlich. Die Amme gönnte es dem Mädchen. Wusste sie doch, dass es damit bald vorbei sei.

»Ich weiß, was ich mit dir mache, wenn wir groß sind.«

»Und was ist das bitte?«

»Na jaa!«

»Nun sag schon!«

»Ich habe schon öfter dem Vieh zugesehen.«

»Das ist nichts Besonderes.«

»Mein Vater hat gesagt, dass es bei den Menschen ähnlich geht.«

»Thomas Falkner – jetzt hör gut zu. Meine Amme hat mir noch ganz andere Sachen erzählt.«