9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Schwingpendeluhren stellen eine eigene Klasse der Uhren dar, ihre Funktionsweise unterscheidet sich grundlegend von der aller anderen Uhren. Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Darstellung aller Aspekte, von der zugrundeliegenden Mathematik der Schwingung gekoppelter Pendel über ausführliche Reparaturanleitungen, Beschreibungen aller Junghans-Kataloge mit solchen Uhren bis zu einer umfassenden Foto-Dokumentation aller bekannten Schwingpendeluhren mit 190 Bildern - davon 100 in Farbe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 96

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

© 2019 Rainer Conrad

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-7469-5163-8

Hardcover:

978-3-7469-5164-5

e-Book:

978-3-7469-5165-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

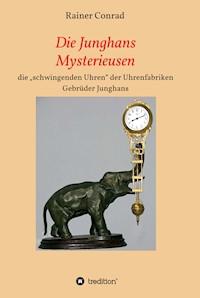

Die Junghans Mysterieusen

Die „schwingenden Uhren“ derUhrenfabrikenGebrüder Junghans

Dr.-Ing. Rainer Conrad

Inhalt

1 Geschichtliches

2 Kunst und Technik

3 Funktionsprinzip der Junghans Mysterieuse

3.1 Mathematische Berechnung der Schwingpendeluhren

4 Die Uhr der Junghans Mysterieuse

4.1 "Amerikanische" Produktion

4.2 Das Uhrengehäuse

4.3 Die Zifferblätter

4.4 Farbgebung der Uhren

4.5 Das Räderwerk

4.6 Die Zugfeder

5 Die Kunstgussfiguren

5.1 Herstellung und Material der Kunstgussfiguren

5.2 Die Figuren

6 Variationen und Kombinationen

7 Original und Fälschungen

7.1 Gefälschte Uhren

8.2 Gefälschte Figuren

7.3 Marriagen

8 Wert der Mysterieusen von Junghans

9 Reparatur / Restaurierung

9.1 Das Uhrwerk

9.2 Das Uhrengehäuse

9.3 Die Trägerfigur

10 Regulierung

10.1 Korrektur der Auflagestifte

10.2 Einstellen des Ruhezustandes

10.3 Einstellung des Ankers

10.4 Einstellen des Pendelgewichts

11 Die Junghans Kataloge mit Schwingpendeluhren

11.1 1910

11.2 1911

11.3 1912

11.4 1913

11.5 1914

11.6 1922

11.7 1923

11.8 1925

11.9 1926

11.10 1927

11.11 1929

11.12 1930

11.13 1931

11.14 1932

11.15 1933

11.16 1934

11.17 1935

11.18 1937 / 1938

12 Mysterieusen in Museen

12.1 Museum der Firma Junghans in Schramberg:

12.2 Stadtmuseum Schramberg:

12.3 Musée D‘Haute Doubs, Morteau, Frankreich:

12.4 Musee D’Horlogerie, Le Locle, Schweiz

12.5 Internationales Uhrenmuseum La-Chaux- de-Fonds, Schweiz

13 Literatur

1 Geschichtliches

Zwischen 1910 und 1938 produzierte die Uhrenfabrik Gebrüder Junghans in Schramberg/Schwarzwald eine Serie von Uhren, die zunächst (in den Katalogen der Jahre bis 1911) unter der Bezeichnung „Pendeluhren“, später, ab 1913, als „Pendel-Uhren“ und von 1923 bis zum Ende der Produktion 1938 als „Schwingende Uhren, geschützte Junghans Spezialität“ vermarktet wurden. Diese Uhren dienten als Ausstellungsobjekte und Blickfang für die Schaufenster der Uhrmacher und Uhrengeschäfte sowie der Junghans-Niederlassungen, aber auch zum Verkauf an Endabnehmer.

Worauf sich die Bezeichnung „geschützt“ bezog, ist nicht klar, denn zu dieser Zeit waren bereits mehrere andere Hersteller mit Uhren des gleichen Funktionsprinzips (s.u.) am Markt vertreten. In der Tat geht die Geschichte von Uhren, die mit Hilfe eines versteckten Pendels arbeiten, weit ins 19. Jahrhundert zurück und ist mit einigen der bekanntesten Uhrmacher-Namen verbunden:

Emile Robert Houdin (1831 – 1883)

Ansonia (Model „Arcadia“ von 1905) in den USA

(2)Bild 1

Frainier Fils in Morteau, Frankreich (3)

Paul Hämmerle in der Schweiz.

Die im Folgenden beschriebenen derartigen Uhren werden auch als „Mysterieuse“ bezeichnet, dies sind – der Bezeichnung entsprechend – Uhren, deren Funktionsweise nicht unmittelbar erkennbar ist. Auch der Begriff „Schwingpendeluhren“ wird häufig verwendet oder, im englischen Sprachgebrauch, „Swing-“ oder „Swinging-Clock“.

Die Junghans Mysterieusen, wie sie im Weiteren genannt werden sollen, bestehen aus zwei Baugruppen, der eigentlichen Uhr und der sie tragenden Figur, einer „Kunstgussfigur“, wie sie von Junghans in den Katalogen genannt wird.

Die Uhren selbst wurden in fünf Varianten hergestellt, bestehend jeweils aus dem gleichen Uhrwerk in fünf unterschiedlichen Gehäusen (sh. Kapitel 5).

Die Kunstgussfiguren sind verschiedenen Bildhauern zuzuordnen. Es handelt sich um Abgüsse jeweils einer originalen Bronze-Figur, die wohl unter Lizenz des Künstlers hergestellt wurden. Die Figuren sind manchmal – jedoch keineswegs immer – signiert, oder, wie z.B. in Frankreich üblich, mit einem aufgenieteten Sockelschild mit Titel und Künstlernamen versehen.

Mit dem Anbieten der Mysterieusen in anderen Ländern passte die Junghans Uhrenfabrik auch die Trägerfiguren dem unterschiedlichen Publikumsgeschmack an und es wurden Werke ausländischer Bildhauer als Trägerfiguren für Junghans Pendeluhren verwendet.

Insgesamt sind so 29 verschiedene Kunstgussfiguren von Junghans verkauft worden (sh. Kap. 6), einige davon in mehreren Ausführungen.

Die möglichen Kombinationen dieser Figuren mit 5 Uhrentypen und derzeit 24 bekannten und dokumentierten Zifferblatt- und Uhrwerkssignaturen (sh. Kap. 5.3) ergibt somit ein weites Feld für interessierte Sammler. Nicht originale Kombinationen durch Paarung einer Junghans Uhr mit einer Fremd-Figur, die nicht in einem Junghans-Katalog dokumentiert ist, sollen hier nicht – oder nur beispielhaft - betrachtet werden.

2 Kunst und Technik

Die Kombination von Kunst und Technik begleitet die Entwicklungsgeschichte der Uhr von den Anfängen im 15. Jahrhundert bis heute. Von den großen Stand-Pendeluhren über die großartigen französischen Bronzeuhren (10) bis zu den Schwarzwalduhren mit ihren bewegten Figuren wurde stets versucht, aus dem „Technikobjekt Uhr“ ein Kunstwerk zu gestalten. Bis zur Einführung der Schwingpendeluhren bildeten solche kombinierten Uhren ein mehr oder weniger fest verbundenes, statisches Objekt: eine Uhr, eingebaut in ein Gehäuse, das mit Figuren verziert war. Bewegung war hier nicht (mit Ausnahme von Uhren mit „Automaten“, beweglichen Figuren) zu sehen, da das Pendel dieser Uhren häufig auch noch im Gehäuse versteckt war. Insofern wurde bei diesen Uhren die Uhr als originär technisches Gerät vorrangig zum Kunstobjekt.

Bei der Schwingpendeluhr ist dies anders: hier wird eine deutlich bewegte, schwingende Uhr auf ein statisches Kunstobjekt gehängt und der Blickfang des entstehenden Objektes ist eindeutig die Uhr und erst nachrangig die Kunstfigur.

Wenn man die Eindimensionalität der Betrachtung verlässt, stößt man unmittelbar auf das darunter liegende Problem der Vereinbarkeit von Kunst und Technik.

So muss man auch die Schwingpendeluhren im Kontext ihrer Entstehungszeit sehen.

Der an dieser Stelle üblicherweise beispielhaft erwähnte Leonardo Da Vinci, der zweifelsfrei ein Genius Universalis war, stellte noch alle seine technischen Zeichnungen in einer Zwischenform aus kunstvoller Grafik und Technikbeschreibung dar. Es ist hier zu berücksichtigen, dass zurzeit Leonardos der Ausbildungsweg auf dem Gebiet der Technik bis zum Erreichen der Grenze zum „Neuland“ und damit zum Beginn der Kreativität ein sehr kurzer war. Die Möglichkeit, Künstler und Ingenieur gleichzeitig zu sein, war damit ohne weiteres gegeben.

Bereits zur Zeit von Christiaan Huygens – im Bereich der Uhren bestens bekannt und deshalb hier als Beispiel gebracht – stellte sich diese Situation ganz anders dar. Der technische Fortschritt hatte es zu dieser Zeit bereits unmöglich gemacht, die Grenzen des Bekannten und damit zur eigenständigen, kreativen Leistung auf beiden Gebieten aufgrund vollständiger Ausbildung zu erreichen. Immerhin war es noch möglich, das gesamte Gebiet der Technik und Physik zu überschauen. Damit war es Huygens möglich, die Pendelschwingung zu analysieren, für eine bestimmte Anwendung mathematisch zu vereinfachen und damit zu berechnen, sowie sie technisch anzuwenden.

Obwohl aber Huygens bereits das Phänomen der gekoppelten Schwingungen beobachtete (11), konnte er noch keine mathematische Bearbeitung dieser Beobachtung vornehmen.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts, als die Schwingpendeluhren konstruiert wurden, waren Kunst und Technik bereits unterschiedliche Wege gegangen und hatten sich weit voneinander entfernt. Handlungsweisen und Zielsetzungen beider Gebiete waren unterschiedlich bis gegensätzlich. Frühe Spezialisierung im Ausbildungsweg der Menschen war notwendig geworden, um überhaupt Beherrschung eines Teilgebietes erreichen zu können. Somit bildeten sich auch bereits in frühem Alter Auftrennungen in Begabungsgruppen unter den Oberbegriffen künstlerisch oder technisch heraus. Die unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden Gruppen lassen sich in konträren Begriffen ausdrücken:

Unikat - Reproduzierbarkeit

Verlassen des normierten Raumes – Normierung

zweckfreies Schaffen – zweckbestimmtes Denken und Handeln

usw.

Eine Vereinbarkeit der beiden genannten Gruppen ist daher kaum vorstellbar, trotzdem versucht Junghans, sowie andere Hersteller in vielen Bereichen auch, hier eine Brücke zu schaffen.

Was ergibt sich nun hieraus für scheinbar so simple Objekte wie einer Uhr auf einer Kunstgussfigur?

Es ist durchaus nachvollziehbar, dass ein künstlerisch tätiger Mensch die Kombination eines Kunstobjektes mit einem alltäglichen technischen Gebrauchsgegenstand ablehnt, wohingegen ein technischer Mensch die Kombination eines technisch genialen Werkes mit einer schlichten, zweckmäßigen Aufhängung vorziehen würde. In der auf die Kunstperiode des Jugendstils der Jahrhundertwende folgenden Schaffensperiode des Art Deco wurde genau dieses zum Inhalt einer neuen Kunstrichtung, die einen großen Siegeszug durch Europa antrat.

Die folgenden Bilder sollen die Gegensätzlichkeit der künstlerischen und der technischen Aspekte verdeutlichen.

Es sind gegenübergestellt: eine Salome von Franz Iffland als Beispiel einer ausdrucksstarken Figur im reinen Jugendstil und das Uhrwerk einer Mysterieuse mit Kurzpendel und Federgehäuse, der sichtbare Ausdruck künstlerischen Schaffens gegenüber dem eher versteckten Ergebnis langwieriger Konstruktionstätigkeit und empirisch gefundener Wirkungsweise (Bilder 2 und 3).

Darunter ein Merkur von Giovanni Di Bologna aus der späten Renaissance des 16. Jahrhunderts gegenüber den Differentialgleichungen, die die gekoppelte Schwingung zweier Pendel, so wie sie die mysterieuse Uhr in Bewegung halten, beschreibt (Bilder 4 und 5).

Das hier Dargestellte entzieht sich definitiv jeder Bewertung. Die „Schönheit“ einer mathematischen Gleichung erschließt sich sicher nur einem technisch orientierten Menschen, aber das ist mit der “Schönheit“ einer Statue nicht anders, auch wenn viele Menschen dies gerne anders beurteilen würden.

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

3 Funktionsprinzip der Junghans Mysterieuse

Die Funktion der Junghans Mysterieuse beruht auf einem völlig anderen Prinzip als dem der üblichen Pendeluhr.

Die Welle der Ankerplatte des Uhrwerks trägt auch ein Kurzpendel von ca. 15mm Länge, das verborgen im Uhrengehäuse pendelt. Dieses Kurzpendel bekommt über das Hemmungsrad und den Anker bei jeder Schwingung Energie von der Feder übertragen. Hält man die Uhr fest, sodass sie nicht insgesamt schwingen kann, schwingt das Kurzpendel alleine mit seiner Eigenfrequenz, die aufgrund seiner geringen Länge sehr hoch ist.

Die Uhr ist auf zwei stählernen Spitzen etwas oberhalb ihres Schwerpunktes gelagert und kann frei um die Verbindungslinie der beiden Spitzen schwingen. Das Gewicht der Gewichtskugel am unteren Ende der Uhr bildet zusammen mit dem Gewicht des Uhrengehäuses und des Uhrwerks ein zweites (großes) Pendel.

Wird nun die Uhr in Schwingung versetzt, schwingt sowohl die Gesamtuhr als auch das Kurzpendel mit der gleichen Frequenz, die sowohl von den physikalischen Eigenschaften der Gesamtuhr als auch von der des Kurzpendels bestimmt wird. Der Energieverlust durch Reibung wird bei jeder Schwingung über eine Energiezufuhr zum Kurzpendel und damit an das Gesamtsystem ausgeglichen.

Die bei Pendeluhren bekannter Bauweise üblicherweise mit ausreichender Genauigkeit anwendbaren Pendelgesetze sind hier nicht anwendbar, da es sich bei dieser Uhr um zwei physikalische und nicht um ein annähernd mathematisches Pendel handelt, das anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht.

So bewirkt z.B. eine Verringerung des unteren Pendelgewichts eine Erniedrigung der Pendelfrequenz und eine Verlängerung des Pendels eine Erhöhung der Frequenz, während beim mathematischen Pendel die Pendelmasse keine Rolle spielt und eine Verlängerung des Pendels zu einer Erniedrigung der Frequenz führt.

Zur Veranschaulichung die folgenden Bilder:

Bild 6

Bild 7

das linke Bild zeigt die Lage der verschiedenen Kraftangriffspunkte in der Ruhelage (Nulldurchgang der Pendelbewegung). Es bedeuten hier:

Roter Kreis: Achse des Kurzpendels (hinter der Platine ist auf dieser Achse auch der Stiftanker angeordnet)

Grüner Kreis: Achse, um die die Uhr pendelt (hier liegen die Spitzen der Aufhängung auf den Steinen der Lagerung)

rotes Quadrat: ungefähre Lage des Schwerpunkts der Gesamtuhr

Rote Sterne: ungefähre Lage der Schwerpunkte des Uhrwerksteils (oberhalb der Schwingachse) und des unteren Teils der Uhr mit dem Kugelgewicht (unterhalb der Schwingachse)

das rechte Bild zeigt diese Punkte mit den zugehörigen Kräften in der linken Amplitude der Schwingung:

Fo: Gewichtskraft des Uhrwerksteils (wirkt rechtsdrehend)

Fu: Gewichtskraft des unteren Uhrenteils mit der Gewichtskugel (wirkt linksdrehend)

Fges: Gesamtgewicht aus Fo + Fu, mit Angriffspunkt im Schwerpunkt der Uhr (rotes Quadrat) (wirkt linksdrehend)

An dieser Stelle ist tendenziell gut zu sehen, welche Auswirkungen Gewichtsveränderungen der Uhrenbauteile bzw. deren Lageveränderung bewirken:

Gewichtserhöhung der Gewichtskugel: Fu wird größer und dreht damit die Uhr früher in Richtung der null-Lage zurück, d.h.: die Schwingung wird schneller

die Aufhängungsstange der Gewichtskugel wird verkürzt (die Gewichtskugel wird nach oben bewegt): der Hebelarm c der Rückstellkraft Fu wird kleiner, somit wird das rückdrehende Moment kleiner und die Schwingungsamplitude wird größer und damit die Schwingung langsamer.

Das folgende Bild soll verdeutlichen, wie der bei jeder Schwingung von der Feder übertragene Impuls die Gesamtschwingung in Gang hält:

Bild 8