Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Societäts-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

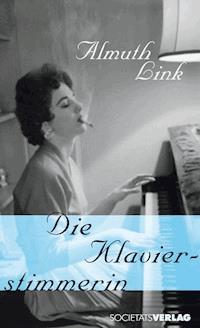

Dorothea Abt umgibt ein düsteres Geheimnis. Die Klavierstimmerin, die sich eigentlich ein Leben für die Musik wünscht, wird zwischen ihrer exzentrischen Mutter und dem wankelmütigen Ehemann zerrieben. Schließlich eskaliert die Situation und sie muss eine Entscheidung treffen – sie fasst einen bitteren Entschluss, der ihr ganzes Leben bestimmen wird. "Die Klavierstimmerin" ist ein Roman der leisen Zwischentöne, in seiner Leichtigkeit und Trauer fast wie eine Etüde von Chopin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

0,0

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Almuth Link

Die Klavierstimmerin

Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag

© 2004 Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH

Satz: Marco Stamm, Societäts-Verlag

Schutzumschlaggestaltung: Katja Holst, Frankfurt

Schutzumschlagabbildung: Getty Images

E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt

ISBN 978-3-95542-141-0

Für meine Tochter Franziska

Kapitel 1

Meine Mutter ist nie erwachsen geworden, bis zu ihrem Tod nicht. Als wir sie beerdigten, beerdigten wir ein achtundfünfzig Jahre altes Kind. Ich war also von einem Kind großgezogen worden, das es sich mit zweiundzwanzig in den Kopf gesetzt hatte, man müsse sich sozial engagieren und jemanden heiraten, der dies auch deutlich sichtbar zuließe. Der unverheiratete blinde Klavierstimmer Kurt Abt, der eines Tages das ziemlich heruntergewirtschaftete alte Klavier ihres Vaters, meines Großvaters, stimmte, schien ihr als Opfer geeignet. Fröhlich und ausgelassen wie sie war – hübsch musste sie ja nicht sein, da er sie nicht sehen konnte – fiel es ihr nicht schwer, sich sogleich mit ihm, dem fünfundzwanzig Jahre älteren Mann zu befreunden, mit ihm anzubandeln und ihn relativ schnell zum Standesamt zu führen. Vom Tag ihrer Heirat an gab sie ihre Arbeitsstelle als Blockflötenlehrerin in einer Jugendmusikschule auf, um, wie sie mir später oft erklärte, ganz für ihren Mann und den Haushalt anwesend zu sein. Anwesend war sie, aber weder für ihren Mann noch für ihren Haushalt, sondern überwiegend für ihr neues Hobby, das Tanzen. Unter den Klängen lauter Musik, in einem eng anliegenden, silberglänzenden Anzug, übte sie, die Lehne des Küchenstuhles als Stange benutzend, Ballettschritte – und bettelte bald den lieben Kurt um Geld für Ballettstunden an. Weil er ihr herzlich zugetan war, gab er irgendwann nach, obwohl er nur ein bescheidenes, vor allem aber unregelmäßiges Einkommen hatte. Erst als ich mich nach zwei Jahren voranmeldete, ließ ihre Tanzbegeisterung nach und machte einem neuen, wesentlich solideren Hobby Platz: dem Kochen. Kurt, so erzählte sie, wurde auf Grund ihrer ausufernden abendlichen Menüs immer dicker, auch sie selbst legte zu-sätzlich zur Schwangerschaft kräftig zu, und ich wurde, was mir einleuchtete, schon als Siebenpfünder geboren. Meine Mutter hieß Erika. In ihrem runden Gesicht strahlten lebhafte braune Augen unter dichten dunklen Augenbrauen und sie hatte einen vollen lachenden Mund, in dem sich hübsche Zähne zeigten. Die braunen Haare hatte sie zu zwei Zöpfen geflochten. So ist sie mir aus frühester Kindheit in Erinnerung geblieben. Später wurden die Augen matter, die Augenbrauen und Haare grau, die Zöpfe, von denen sie sich zu meinem Leidwesen bis zu ihrem Tod nicht trennte, immer dünner, der Mund schmal.

Ihre Eltern hatten in Frankfurt-Rödelheim eine kleine Änderungsschneiderei, die recht gut lief. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass sie sich je über mangelnde Arbeit beklagt hätten.

Könnten sich Enkelkinder ihre Großeltern aussuchen, so würde ich ihnen unbedingt raten, sich für Schneider zu entscheiden! Sie sind nicht nur immer da, sondern sie verbreiten auch eine unvergleichliche Gemütlichkeit. Ihr Arbeitsraum befand sich in der damaligen Eschborner Landstraße, in einem alten, niedrigen Backsteinanbau eines Hinterhofes, neben einer Bäckerei. Durch ein kleines Tor, vor dem meist ein Mülleimer stand, gelangte man in den Hof und von dort, durch eine schwere Holztür mit geschwungener, abgegriffener Türklinke, direkt in mein Paradies. Im Winter war es zuerst die bullerige Wärme, die einem wie eine Wolke entgegenschlug, im Sommer arbeitsamer Schweißgeruch, gemischt mit den verschiedenartigsten Düften alter Parfüms aus den Garderoben. Das Rattern der beiden Nähmaschinen hörte schlagartig auf und für ein paar Minuten gab es nur noch eine laute, zärtliche Begrüßung. Der Raum war so groß wie ein mittleres Wohnzimmer, gleich links von der Eingangstür stand ein alter, aber gut funktionierender Lamellenheizkörper, direkt daneben begann die Garderobe für die Kleidungsstücke der Kunden, die nach etwa anderthalb Metern rechtwinklig ihre Fortsetzung an der linken Längswand fand. Davor, mit dem Gesicht zur Längswand, saßen meine Großeltern nebeneinander an ihren Nähmaschinen. Gleichgültig, ob sie unter Zeitdruck arbeiteten, ob sie sich gerade um Kunden kümmern mussten oder das Bügeleisen heiß geworden war: Wenn ich, ihr einziges Enkelkind, zur Tür hereingeschossen kam, war die Freude groß. Was sie mit einer Herzlichkeit zum Ausdruck brachten, die an Wärme und Spontanität nichts zu wünschen übrig ließ.

Es gab also einen Ort, da war ich nicht nur immer gern ge-sehen, sondern da freute man sich schon vorher auf mich – und das hat sich nie geändert. Stundenlang, manchmal tagelang baute ich mir unter den Kleidern und Mänteln, Röcken, Blusen und Hosen Puppenwohnungen, in denen ich als alleinerziehende Mutter sittenstreng regierte. Das Umkleidekabüffchen in der Ecke, hinter einem roten Vorhang, wurde zur Schule umfunktioniert, in die ich meine Kinder mit ernsten Ermahnungen brachte, sie sollten bitte ihr Schulbrot essen und auf ihre Mütze aufpassen. Oma und Opa kannten sie alle mit Namen, gaben gelegentlich pädagogische Ratschläge und nannten sie ihre Urenkel.

Heinze, Victor und Gabriele Heinze, hießen meine Großeltern. Für mich waren sie die wunderbarsten Menschen auf dieser Welt. Ihre kindliche Tochter Erika, meine Mutter, ertrugen sie tapfer, doch mit einem gelegentlichen Kopfschütteln, das mir als Kind zu denken gab, das ich aber später durchaus einzuordnen wusste. Es hatte sie sicher sehr geschmerzt, als Erika mit siebzehn das Gymnasium verließ, um in der Jugendmusikschule Kurse für Blockflöte zu belegen. Nicht eben das wohlklingendste Instrument, fand sie, aber am schnellsten zu erlernen. Immerhin brachte sie es aber im Laufe der Zeit soweit, dass man ihr später dort eine kleine Unterrichtsstelle für acht- bis zehnjährige Kinder anbot.

Ob sie mit ihrem Schwiegersohn, dem Klavierstimmer, zufrieden waren, habe ich nie so richtig herausgefunden. Wahrscheinlich hätten sie sich einen anderen Mann für ihr einziges Kind gewünscht. Doch er tat ihnen leid, der blinde Kurt Abt, und da er obendrein lieb war und geduldig und seiner Frau in allen Belangen des täglichen Lebens nachgab, kam es nie oder selten zu Disharmonien und Spannungen, und niemand konnte sich über ihn beklagen; ich am allerwenigsten. Wie hat er mich geliebt und gehätschelt, verwöhnt und beschützt. Und es macht mir noch heute zu schaffen, dass ich mich vor den Klassenkameradinnen manchmal für meinen blinden Vater geschämt habe, wenn er mich mit seiner dunklen Brille, seinem weißen Blindenstock und der gelben Binde am Arm von der Schule abholte und ich ihn nach Hause führte. Er hat es bald gemerkt und die Abholerei eingestellt, unter irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen, damit ich kein schlechtes Gewissen haben sollte.

Eine Augenkrankheit in seinem achten Lebensjahr hatte trotz aller ärztlichen Bemühungen zur Erblindung geführt. Da er sich, hochmusikalisch, auf sein absolutes Gehör verlassen konnte, hatte er später den Beruf des Klavierstimmers erlernt, und sich mit Fleiß und Verlässlichkeit einen Namen in unserem Rödelheim gemacht. Den Grundstock seines Einkommens bildeten die regelmäßigen Einkünfte durch die Flügel in den Schulen, im evangelischen und katholischen Gemeindehaus, der Jugendmusikschule und anderen Institutionen. Zusätzlich aber gab es eine ganze Reihe von Familien, die ihre Klaviere hin und wieder stimmen ließen. Oder Klavierlehrer, deren Instrumente öfter der Einstimmung bedurften. Oft wurde er mit dem Auto abgeholt, oder er nahm einen Bus. Immer aber brachte ihn meine Mutter auf den Weg, setzte ihn in das jeweilige Fahrzeug oder begleitete ihn ein Stück. Sie lief dann auf der Außenseite und trug sein Köfferchen. Nahe Wege machte er allein. Er tastete sich die Straße entlang, zunächst unsere Westerbachstraße, und, je nachdem, wo er hinwollte, lief er nach links zur Breitlacher Straße oder nach rechts über den Rödelheimer Bahnweg in die Radilostraße und weiter. Er bewegte sich zögernd, vorsichtig, den Kopf mit den schneeweißen Haaren erhoben, das Kreuz durchgedrückt, den Rücken kerzengerade. Seine Augen hinter der dunklen Brille hielt er immer geschlossen. Ein Traum von ihm war es, Erika könnte den Führerschein machen und ihn eines Tages schnell zu den Kunden hinchauffieren. Gerne und mit Eifer wollte sie ihm diesen Traum erfüllen. Nachdem sie jedoch dreimal nach einer Vielzahl teurer Fahrstunden durch die Führerscheinprüfung gefallen war, gaben beide auf, er, weil er kein Geld mehr hatte, sie, weil sie keine Lust mehr hatte. Zum Weihnachtsfest nach diesem Jahr der Fahrprüfungen gab es für jeden von uns dreien nur einen Plätzchenteller, jedoch von meinen Großeltern für mich, wie sollte es anders sein, eine wunderschöne Puppe mit einem Köfferchen voller selbstgeschneiderter Mäntel, Mützen und Kleider, sogar einem duftigen Braut-kleid.

Meine Großeltern väterlicherseits habe ich nicht gekannt. Sie waren schon gestorben, als Erika auftauchte und ich zur Welt kam. Vielleicht hätten sie bei der Beurteilung ihrer Schwiegertochter, was deren hausfraulichen Fähigkeiten betraf, mehrere Augen zudrücken müssen, andererseits aber wäre es für sie eine große Beruhigung gewesen, den blinden Sohn verheiratet und aufgehoben zu wissen. Und sie hätten Erika liebgewonnen! Meine Mutter besaß nämlich eine Eigenschaft, die nicht selbstverständlich, nicht häufig und für eine Familie von unschätzbarem Wert ist: während all meiner Kinderjahre war sie ein nur selten versiegender Quell von guter Laune, Fröhlichkeit, Ausgelassenheit. Zwar bildeten den Nährboden für diese Eigenschaften ihre Sorglosigkeit, ihr Leichtsinn und die totale Unfähigkeit vorauszudenken, doch das Resultat tat uns alles in allem gut, Kurt und mir. Es wurde gelacht, gesungen und geträllert, es wurden Witze aus dem Kreisblättchen vorgelesen, früh am Morgen Ballettschritte in der Küche geübt, abends vor dem Zubettgehen Kissenschlachten auf dem Sofa oder Wasserschlachten in der Badewanne veranstaltet. Kurt beteiligte sich nicht aktiv, aber er schmunzelte über die nicht enden wollenden Einfälle seiner jungen Frau und machte einen zufriedenen Eindruck. Unsere Westerbachstraße liegt in der Nähe des Rödelheimer Bahnhofs. In dem schmalen, hohen Haus, das mit einem anderen kastenförmigen zusammengebaut war, gab es im Parterre ein Papiergeschäft. Wir wohnten im vierten Stock, dem Dachgeschoss, in einer zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Alle Stockwerke hatten je zwei schmale Fenster zur Straße hin und damit den Blick auf den Bahnhof. Das Rangieren der Züge, das Warntuten der Gleisarbeiter, die Stimme aus dem Lautsprecher gehörten zu der fest integrierten Geräuschkulisse unseres täglichen Lebens. Und als wir uns ein einziges Mal Urlaub an einem österreichischen See leisteten, vermissten wir sie und wurden nachts sogar wach, weil nicht Stunde um Stunde ein Zug vorüberpreschte oder mit dem schleifenden, immer tiefer summenden Bremsgeräusch anhielt. Auch fehlten mir die zuckenden Leuchtreklamen, die nachts mein Zimmer belebten.

Das „halbe“ Zimmer, ein winziges Kämmerchen zwischen Küche und Bad, gehörte mir. Außer einem Bett, einem kleinen Tisch und einem Stuhl hatte nichts darin Platz, Kleidung und Wäsche waren im Kleiderschrank meiner Eltern untergebracht. Dann gab es noch das Wohnzimmer, in dem neben einer reichlich abgewirtschafteten beigefarbenen Polstergarnitur und einem runden, gläsernen Couchtisch unser Klavier stand, das meine Mutter in jeder freien Minute beackerte, beginnend mit dem Flohwalzer. Im letzten, ebenfalls sehr kleinen Zimmer, schliefen meine Eltern. Der Kleiderschrank und eine Wäschekommode füllten den Flur aus. Auf der Kommode lag neben dem Klavierstimmer-Koffer der weiße Blindenstock. Einen Balkon gab es nicht. Ich liebte mein Kämmerchen über alles, traute mich aber zunächst nicht, Klassenkameradinnen mitzubringen, da wir nur auf dem Bett sitzen und nirgends richtig spielen konnten. Erst später, als ich in das Alter kam, in dem Freundinnen Tee trinken, Kerzen anzünden und über das Leben philosophieren, saßen wir uns im Schneidersitz auf dem Bett gegenüber, von meiner Mutter mit Jasmin-Tee liebevoll versorgt, und nichts beeinträchtigte unser Wohlbefinden, außer, wenn das Unglück es wollte, der Flohwalzer.

Wenn ich aus dem Fenster sah, schaute ich jenseits der Westerbachstraße auf das langgestreckte Wellblechdach des Bahnsteigs. Das Bahnhofsgebäude dahinter sah eher wie ein solides Wohnhaus aus, eines mit Parterre, erstem Stock und Fensterläden. Rödelheim hat einen durchgängigen Bahnhof, drei Stationen vor dem Frankfurter Hauptbahnhof.

Meine Mutter, um sich und uns die fehlende Natur zu ersetzen, hatte auf alle Fensterbänke Blumentöpfe gestellt, die sie freilich mit solcher Inbrunst goss, dass sie fast immer unter Wasser oder in überlaufenden Pfützen standen und schließlich eingingen. Bis sie irgendwann auf die Idee kam, sie durch Kunstblumen zu ersetzen. Die steckten nun, farbenfroh und plastikhart, in synthetischen Schwämmen und mussten nur alle paar Wochen durch kräftiges Aufschlagen auf einen Gegenstand entstaubt werden. Außerdem welkten sie nie, und wenn ein Blütenblatt abfiel, steckte man es wieder auf den Draht. So besaßen wir Flieder im Winter, Margeriten, Klatschmohn und Kornblumen an Weihnachten. Und das Grab ihrer ihr unbekannten Schwiegereltern schmückte sie mit künstlichen Lilien, die nur leider immer wieder geklaut wurden. Die Kunstblumen wurden zur Manie in unserem vollgestopften Reich. Bald gab es keinen Gegenstand mit Öffnung oder Schlitz mehr, in dem nicht ein Zweig, eine Blume oder irgendwelches Blätterwerk steckte: In Vasen, Flaschen, Gläsern, Zahnputzbechern, Kerzenhaltern, im Schirmständer, hinter Bildern, Spiegeln und Kalendern. Mein Vater sagte nichts dazu, weil er den bunten Zauber ja nicht sehen konnte. Und ich? Fand es eigentlich recht lustig, auch, als der Spleen sich ausbreitete und zu synthetischen Katzen, Hühnern, Enten, Schäflein und Hunden überschwappte. Die enge Wohnung wurde im-mer enger, und es gab kaum noch einen Quadratmeter Wohnfläche, der nicht ausgenutzt war. Doch hatten wir uns in unserem vollgestopften Reich längst an geschicktes, slalomartiges Gehen oder Übersteigen gewöhnt, sogar mein blinder Vater! Als sich Erika vom Weihnachtsgeld ihrer Eltern einen Hometrainer anschaffte, ein schweres, feststehendes Fahrrad zum Trampeln, konnte sie diesen nur unmittelbar neben ihrem Bett aufstellen. Was zur Folge hatte, dass sie, um abends schlafen gehen zu können, von der anderen Seite über meinen Vater hinwegsteigen musste. Aber auch daraus machte sie sich einen Jux, hüpfte lachend zwischen seinen Beinen herum und ließ sich schließlich quer auf ihr Bett fallen. Mag schon sein, dass sie ihm manchmal auf die Nerven ging, dass er durch sie auch immer wieder in bedrückende Geldsorgen geriet. Trotzdem liebte er seine kleine Familie und wäre, hätte er sie verloren, seelisch in ein tiefes Loch gestürzt. Wir hatten wunderschöne Stunden miteinander, vor allem abends, wenn meine Eltern ihr Gläschen Rotwein tranken und ich zwischen ihnen auf der Couch saß und zuhören durfte, was mein Vater von seinem Arbeitstag erzählte. Hatte er das Klavier in einer Wohnung oder einem Haus gestimmt, so war er unmittelbarer Zeuge des Familienlebens geworden, das sich, turbulent oder geordnet, streitsüchtig oder liebevoll, fast immer aber als interessant erwies. Er konnte gut und witzig erzählen, was schon allein dadurch bestätigt wurde, dass seine Frau nicht, wie sonst, herumzappelte, sondern zuhörte. Überhaupt war wohl er es, der ihrer kindlichen Überdrehtheit und ihrem chaotischen Wesen auf indirekte und daher sanfte Weise entgegenwirkte, nicht nur, weil er als behinderter Mann ihrer zuverlässigen Hilfe und Fürsorglichkeit bedurfte, sondern auch, weil er vieles mit einem Schmunzeln tolerierte, manches aber durch einen deutlich spürbaren inneren Rückzug von sich wies. Sie hat es gespürt und sich danach gerichtet, und sie hat ihm zuliebe durchaus gewisse Ordnungen für unser Familienleben eingehalten. Ganz regelmäßig führte sie mich zwischen meinem dritten und sechsten Lebensjahr in den Kindergarten. Anschließend dann brachte sie Kurt auf den Weg. Da sie sehr tierlieb war, träumte sie von einem Blindenhund, ein Thema, das immer wieder erörtert wurde, aber jedes Mal zu dem gleichen Ergebnis führte: Er hätte in unserer kleinen Wohnung im vierten Stock kein schönes Leben gehabt.

Den Heimweg trat Kurt meist alleine an, und es gab selten Pannen. Höchstens, dass er mal eine Station zu weit fuhr oder im falschen Bus saß. Dann halfen ihm Passanten weiter und er kam verspätet, doch wohlbehalten, zu Hause an. Ich wurde mittags wieder abgeholt, und entweder ging ich mit Erika nach Hause oder, die Krönung der Woche, sie brachte mich zu den Großeltern in die Schneiderei. Der Weg zu ihnen, vom Kindergarten aus, war weit. Eine gute halbe Stunde zu Fuß durch die Stadt. Doch durch die strahlende Vorfreude fiel mir das gar nicht auf. Kaum tauchte in der Ferne das goldumrandete Schild der Bäckerei auf, geriet ich so in Aufregung, dass mir eine Gänsehaut über den Rücken lief. Ich begann zu rennen, meine Mutter trabte neben mir her, bis wir keuchend ankamen, mit letzter Kraft den Mülleimer vor der Hoftür wegrückten, in den Hof liefen und endlich die geschwungene Türklinke zur Schneiderei herunterdrückten. An solchen Nachmittagen ohne Kind ging meine Mutter mit ihrer besten Freundin Gudrun ins Kino. Oder, wenn ich bei den Großeltern in der nahe der Schneiderei gelegenen Wohnung übernachten durfte, machten die beiden Freundinnen einen ausgedehnten Stadtbummel und setzten sich abends in eine Pizzeria. Tagelang schwärmte sie dann noch von der fantas-tischen Stimmung dort, von den italienischen Liedern und dem rassigen Wirt. Sie tat es hinter vorgehaltener Hand, flüsterte mir ins Ohr und kicherte. Sie nannte Gudrun einen verrückten Typ, es ist aber sehr die Frage, wer von den beiden die Ver-rücktere war. Zumindest wenn sie gemeinsam ausgingen, zwei Paradiesvögel in billigen bunten Fähnchen, auf hochhakigen Schuhen daherstöckelnd, riesige Hüte mit Blumen auf dem Kopf, stand keine der anderen nach. Sie hatten sich im Ballettunterricht kennen gelernt und sofort gewusst, dass sie von der berühmten „gleichen Wellenlänge“ erfasst waren. Gudrun fand interessant, dass Erika einen blinden Ehemann herumführte, und noch dazu einen so alten. Erika staunte, dass Gudrun „gefühlsmäßig zwischen zwei Männern“ stand und sich nicht entscheiden konnte, ob sie den BMW oder Opel nehmen sollte. (Sie nannte ihre Freunde nach der Automarke, die sie fuhren). Das alte Drama, soundso oft im Kino durchlitten, plötzlich war es Wirklichkeit geworden in Form eines dünnen Weibchens mit blonder Igelfrisur unter einem Blumenhut mit Schleier. Ich mochte Gudrun ganz gern. Sie war immer nett mit mir, brachte mir Kaugummi mit und lachte genauso viel wie meine Mutter. Beruflich legte sie sich ungern fest, und wenn sie ein halbes Jahr lang Würstchen verkauft hatte, konnte sie die nicht mehr riechen und bewarb sich in einer Boutique. Da war es dann der Achselschweiß arroganter Gattinnen, der ihrem Näschen zusetzte, und sie verdingte sich in einem Blumengeschäft als Austrägerin. Dagegen war nun nichts mehr einzuwenden, außer dass die Trinkgelder bei den Reichsten am ärmlichsten ausfielen. Im Grunde schlug sie sich tapfer durch, so wie auch Erika und wie die meisten mittellosen Menschen, die ihrem armselig angelegten Leben mit allen möglichen Tricks ein wenig von dem Glanz verleihen möchten, den sie an anderen bewundern.

Oft habe ich später überlegt, ob meine Mutter an ihrer Armut nicht ganz allein Schuld war? Sie hatte ein solides warmes El-ternhaus besessen, hätte einen Schulabschluss haben können oder sich wenigstens in der Musikschule verbessern, vielleicht sogar hochdienen können. Was hat nicht ausgereicht? Die Energie, der Fleiß, die kluge Voraussicht? Die Reife war es, die ihr gefehlt hatte und die ein Leben lang auf sich warten ließ.

Kapitel 2

Als ich zehn Jahre alt war, wechselte ich, von meiner Klassenlehrerin dafür vorgeschlagen, von der Grundschule zum Gymnasium über. „Aber höchstens bis zum Einjährigen“, entschied Erika, der das alles viel zu lang dauerte, „die wird ja steinalt, bis sie ins Leben rauskann!“ Was sie denn unter dem „Leben draußen“ verstünde, fragte Kurt kopfschüttelnd, eine gute Ausbildung sei doch in jedem Fall die beste Grundlage. Dem aufkommenden Streit setzte sie mit einem halb gesprochenen, halb gesungenen „kommt Zeit, kommt Rat“ ein entschiedenes Ende, und somit blieb die Frage im Raum stehen, wo sie sich, langsam Staub ansetzend, etablierte. Ich fühlte mich in dem gemischten Gymnasium unter achtunddreißig Kindern, die ich ja zum Teil kannte, genauso gut wie in der Grundschule. Denn letztlich war es mir egal, wo ich dem Flohwalzer meiner Mutter entkam. Hauptsache, während der Vormittagsstunden hatte ich Ruhe vor dieser schrecklichsten aller Tonschöpfungen.

Als den schönsten Ort der Welt empfand ich aber nach wie vor die Schneiderei, auch wenn ich aus meinem Puppen-Familienleben in der Kundengarderobe unter den Hosen, Röcken und Mänteln mittlerweile aufgetaucht war und mich jetzt mehr mit dem beschäftigte, was sich um die Arbeit meiner Großeltern drehte. Unter ihrer professionellen Anleitung durfte ich an einer ausrangierten Nähmaschine Puppenkleider nähen, auch Schürzen, Küchenhandschuhe oder Sets für die Erwachsenen, die ich zu Weihnachten beschenken wollte. Nachmittags durfte ich beim Bäcker Stern Kuchen für uns drei holen, den kleinen Tisch in der Ecke decken, die Kaffeemaschine anwerfen und auf der Schnellkochplatte Kakao kochen. Jedes Mal wurde eine Kerze angezündet, jedes Mal saßen wir eine halbe Stunde beisammen und ich redete mir den Mund fusselig vor lauter Glück, dass mir jemand aufmerksam zuhörte, ohne zu lachen, zu zappeln oder aufzu-springen. Sogar das Spülen des Geschirrs in dem winzigen Spülbecken machte mir Spaß, zu Hause eine ungeliebte Tätigkeit, hier eine heilige Handlung. Es war halt die Verzauberung dieses Raumes, die alles in ein ganz besonderes Licht rückte, das weiche, warme, heimelige Licht zweier gütiger, weiser Menschen, die mich liebten. Wenn ich den Fußboden fegte und die zahllosen Stoffreste beseitigte, wurde ich dafür bezahlt. Natürlich hätte ich es auch ohne Bezahlung gemacht, aber sie wollten es so, und für mich war es ein wunderschönes Gefühl, zum ersten Mal eigenes Geld zu verdienen und es frei nach Belieben ausgeben zu können. Gespart habe ich selten, das lag mir leider nicht. Ich lief also mit dem Geld noch am selben Nachmittag in unser kleines, aber gut sortiertes Kaufhaus und beglückte mich zum Beispiel mit einem Stempelkissen, zu dem ich mir einen Stempel mit meinem Namen herstellen ließ. Oder ich kaufte eine Tüte Plätzchen oder fünf Tafeln Schokolade. Alle durften mitessen, auch abends meine Eltern, und in mir machte sich in solchen Momenten die angenehme Vorstellung breit, eine selbstlose Wohltäterin zu sein. Alles Schöne, auch das, hatte ich ihnen zu verdanken.

Und dann auf einmal, Ende November, ich war inzwischen elf Jahre alt, der große Schrecken, das Ereignis, das uns traf wie ein Blitz. Beide Großeltern starben kurz hintereinander. In dem Märchen „Der Wunschring“, das ich oft und gerne las, fiel mir immer ein Satz auf, der mir zu denken gab: „...der Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden,... da erwies ihnen Gott eine Gnade und ließ sie beide in einer Nacht sterben.“ Warum eine Gnade, habe ich mich gefragt, das Sterben eine Gnade? Jetzt wusste ich endlich die Antwort: weil sie ohne einander nicht leben konnten. Sehr alt waren sie nicht geworden, wohl aber schneeweiß, meine beiden lieben, geliebten Menschen. Und sie starben auch nicht in einer Nacht. Zuerst legte sich meine Großmutter mit einem Krebsleiden hin, das sie beide uns monatelang verschwiegen hatten und das nun binnen weniger Tage zum Ende führte. Dass sie sich in den letzten Wochen verändert hatte, dünn und schwach geworden war, oftmals die Arbeit unterbrochen hatte, um nur ganz still mit geschlossenen Augen dazusitzen, war mir zwar nicht entgangen, ich hatte es aber nicht wahr haben, die Bedrohung nicht annehmen wollen. Sie ist alt und alte Leute werden eben müde. So meine Einlassung. Auch Opas trauriges Gesicht, sein mühsames Lä-cheln, die zärtlichen Gesten, mit denen er seine Frau bedacht hatte, seine sorgenvollen Blicke zu ihr hin, ich war ängstlich über all das hinweggehuscht, um ja nicht darüber nachdenken zu müssen. Doch man wird ja eingeholt von dem, was vorgesehen ist, auch schon als Kind. Und so war es eben eine Tatsache, dass wir plötzlich vor Omas Sarg standen und nicht wussten, wie wir mit ihrem völlig versteinerten, gramgebeugten, verzweifelten Witwer umgehen sollten. Und vier Tage nach ihrer Beerdigung sank er mit einem Herzinfarkt in sich zusammen, abends in seiner Wohnung in der Röderichstraße, als er Fotos vom letzten Urlaub mit seiner Gabriele betrachtete. Unter heftigen Schmerzen rief er Erika an, die schnell und geistesgegenwärtig nach einem Krankenwagen telefonierte, anschließend nach einer Taxe für uns. Ich sollte mitkommen, unbedingt. „Allein traue ich mich nicht“, jammerte sie. Auch mir war ängstlich zu Mute. Das Begräbnis der Oma steckte mir noch in den Knochen. Aber ich konnte mich ihrem Drängen, das einem Befehl gleich kam, nicht entziehen.

Er war schon tot, als wir eintrafen, gleichzeitig mit dem Rot-Kreuz-Wagen. Offenbar hatte er noch zur Tür laufen wollen. Er lag auf dem Teppich im Wohnzimmer nahe der Tür, mit dem Gesicht nach unten, die weißen Haare standen struppig vom Kopf ab, als hätte er sie zerwühlt – vielleicht vor Schmerzen oder Atemnot. Meine Mutter schrie und wimmerte, warf sich über ihn, sprang wieder auf und nahm die Spitze ihres rechten Zopfes in den Mund, was sie immer tat, wenn sie vor Verzweiflung nicht weiterwusste. Der junge Arzt, der mitgekommen war, nahm sie energisch an der Hand und zog sie hinaus auf den Flur. „Sie und Ihr Töchterchen gehen jetzt nach nebenan“, erklärte er mit Nachdruck, „ich werde Ihren Vater untersuchen und den Totenschein ausstellen. Wenn Sie wollen, verständige ich ein Bestattungsinstitut.“ Erika nickte nur und lutschte tränenüberströmt an ihren Haaren. Wir gingen ins Schlafzimmer, wo sie sich auf Opas Bett warf und schluchzte. Sie lag da, auf dem Bauch, die Arme ausgebreitet, und wirkte wie ein Teenager, der wegen Fernsehverbots aus dem Häuschen gerät. Ratlos, in einer Ecke meines Herzens aber auch wütend, stand ich daneben und wartete darauf, dass sie endlich wieder ansprechbar sein würde wie ein ganz normaler erwachsener Mensch.

Dass mit dem Tod beider Großeltern ein wesentlicher Teil meines Kinderparadieses abhanden gekommen war, für immer, wagte ich mir in diesem Augenblick noch nicht einzugestehen.

Er habe das Papier auf den Tisch gelegt, erklärte der Arzt nach einer Weile, und das Bestattungsinstitut sei informiert. Erika rührte sich nicht, zeigte sich trotzig, obwohl doch der Arzt wirklich nichts dafür konnte, dass ihr Vater gestorben war.

Den Männern vom Institut „Pietät und Heimgang“, die wir auch durch Omas Beerdigung schon kannten, musste ich die Tür öffnen. Ich führte sie ins Schlafzimmer, wo sie still und taktvoll Erikas Kummer respektierten und trotzdem die Fragen stellten, die gestellt werden mussten. Sie erboten sich, uns alles abzunehmen, auch die Behördengänge, wozu Erika erleich-tert nickte. Als sie den Sarg hinaustrugen, hielten wir die Schlafzimmertür fest geschlossen, weil sie nichts, aber auch gar nichts sehen wollte. Erst als die Wohnungstür laut zuge-schlagen war, stand sie auf und linste vorsichtig um die Ecke. Ihr rechter Zopf, nass gelutscht, lag jetzt wieder in seiner normalen Position. An diesem Abend betete ich inbrünstig zum lieben Gott, er möge dafür sorgen, dass meine Großeltern sich im Himmel treffen und für immer zusammen bleiben dürften und er möge meine Mutter, die ich liebte, doch bitte zu einer erwachsenen Frau werden lassen.

Das alles passierte im November, in Dunkelheit und Nebel und nahe dem Totensonntag.

Schlimmer noch als die Beerdigung, während der ich dauernd meinen Vater festhielt vor Angst, er könnte ein paar Schritte zu weit gehen und in das offene Grab fallen, empfand ich den Tag, an dem Erika und Gudrun die Schneiderei auflösten. Weil Erika mich unbedingt dabei haben wollte, rief sie in der Schule an, ich sei erkältet, läge fiebrig im Bett und könnte leider am Unterricht nicht teilnehmen. Sie hatten ein Inserat in die Zeitung gesetzt, in dem sie alle Kunden der Änderungsschneiderei Heinze aufforderten, am dritten Dezember zwischen neun und achtzehn Uhr ihre Sachen abzuholen. Was ich befürchtet hatte, trat ein. Die beiden verfielen angesichts der zahlreichen Kleidungsstücke in eine Art Kostümierungsrausch, verkleideten sich, malten sich an, betrachteten sich im Spiegel und kicherten ohne Ende. Gottlob kamen schon gegen halb elf die ersten Kunden, um zu kondolieren und ihre Sachen zu übernehmen. Gudrun verschwand hüpfend wie ein Känguru in der kleinen Umkleidekabine, meine Mutter bewahrte Haltung und vertrat ihre verstorbenen Eltern einigermaßen würdig. Zunächst völlig verblüfft darüber, wurde mir dann aber schnell klar: Der liebe Gott hatte meine Bitte erhört und Erika Abt erwachsen gemacht. Geschickt und freundlich verhandelte sie auch mit dem jungen italienischen Ehepaar, das die Änderungsschneiderei gerne als Nachmieter übernehmen wollte. Mit dem Bäcker Stern, dem Besitzer des kleinen Gebäudes, hatten sie schon gesprochen, so dass einer schnellen und unkomplizierten Abwicklung nichts mehr im Wege stand. Sie kauften uns die beiden Nähmaschinen ab, die dritte ausrangierte sollte für mich in unseren Keller trans-portiert werden, ebenso kauften sie die eingebauten Gardero-ben, den Schrank mit den Nähmaterialien, Bügelbrett und Bügeleisen, den Tisch, die Stühle, die Küchensachen, den großen Spiegel und das Gerät, mit dem Kreidestaub an Rocksäume gesprüht wird, um sie zu begradigen. Ich übernahm das Kehren und Putzen des Raumes, was den Vorteil hatte, dass ich dabei zu Boden schauen konnte und niemand bemerkte, wie sehr ich mit den Tränen kämpfte. Es kam mir so vor, als kehrte ich mit den Fäden und Stoffresten mein ganzes bisheriges Glück zusammen, um es von einer Schaufel in den Mülleimer zu schmeißen. Dass die beiden nicht mehr an ihren Nähmaschinen sitzen würden, mich nie mehr so begeistert begrüßen und in die Arme nehmen, der Kummer schnürte mir fast die Kehle zu, und ich begann, mit zunehmendem Entsetzen, die Endgültigkeit der Worte „nie mehr“ zu ahnen.

Damit mich niemand aus der Schule sehen konnte, denn ich hatte ja geschwänzt, nahmen wir für den Rückweg am Abend eine Taxe. Wir fuhren durch das weihnachtlich geschmückte Rödelheim, das überall warmes Licht ausstrahlte, und ich dachte an nichts anderes als an ein Grab, auf dessen Stein demnächst die Namen „Gabriele und Victor Heinze“ stehen würden. Daneben ein Plastikengel, so wollte es Erika, mit einem Palmenzweig in der Hand. Die Größe des Engels sollte sich nach dem übrig gebliebenen Geld richten, auch die Weite seines wallenden Gewandes.

Als mein Vater zu Hause Anstalten machte, mich zu trösten, und Erika dem Klavier einen Choral entlockte, mit viel Pedal und schwülstig gerollten Akkorden, floh ich in mein Zimmer und schloss mich ein. Ohne mich auszuziehen, legte ich mich auf mein Bett und starrte in die zuckenden Leuchtreklamen, bis ich mich endlich in den Schlaf weinen konnte.

Die Auflösung der großelterlichen Wohnung später ging recht geräuschlos über die Bühne. Unsere Wohnung war zu klein, als dass wir noch viel hätten aufnehmen können. Erika holte sich ein paar Andenken, warme Decken, Bett- und Küchenwäsche und ein Kaffeeservice. Dann übergab sie die Angelegenheit einem arbeitslosen Freund von Gudrun, der sich mit dem Auflösen von Wohnungen etwas verdiente. Von dem Geld, das er durch den Verkauf der Wohnungseinrichtung einnehmen konnte, gab er uns die Hälfte ab, zumindest lautete so der Vertrag. Insgesamt war es nicht viel, was wir erbten. Meine Großeltern hatten nur wenig Geld zurücklegen können. Immerhin aber konnte sich Erika drei langgehegte Familienwünsche zu Weihnachten erfüllen. Kurt bekam eine Stereoanlage, für sich selbst und Gudrun kaufte sie je eine Pelzjacke, und ich bekam eine Geige. Auch der Plastikengel wurde gekauft, sechzig Zentimeter hoch, mit vier Falten im Gewand, aber nur auf der Vorderseite, da man seine Rück-seite ja nicht sah. Damit war das Geld fast weg und niemand glücklich außer den beiden Frauen. Deshalb fange ich mit ihnen an. Die Pelzjacke werde ich nie vergessen, denn sie war der Inbegriff scheußlicher Auffälligkeit. Und das ganze noch im Zwillingslook! Schwarzweißes Kaninchen hatten sie ausgewählt, eine Jacke mit wuchtigen Schultern, einem breiten Kragen und goldenen Kugelknöpfen. Wie zwei viereckige Kühe sahen sie von hinten aus, schwarzweiß gefleckt und durch die Größe der aneinandergenähten Felle ganz und gar der Schönheit kleiner, zarter Kaninchen beraubt. Mehr aber als unter der optischen Verirrung litt ich unter der Vorstellung, dass die beiden sich mit toten Tieren zuhängten. Ganz entsetzt habe ich es Erika gesagt. Im ersten Moment reagierte sie betroffen. Soweit hätte sie tatsächlich gar nicht gedacht, erklärte sie, aber nun ließe es sich nicht mehr rückgängig machen. Ich solle ihr doch bitte die Freude nicht verderben. Die letzte Bemerkung klang beleidigt. Wir haben nie mehr über die Jacken gesprochen.

Zur Stereoanlage lächelte mein Vater freundlich, und er ließ sich ihre Handhabung, Taste für Taste, beibringen. Auch hörte er geduldig Tschaikowskys Klavierkonzert an, das sie ihm, zusammen mit den Ballettsuiten „Schwanensee“ und „Der Nussknacker“ dazu geschenkt hatte. Ich leistete ihm Gesellschaft. Und so saßen wir auf dem Sofa, wir zwei Musikgeschädigten, und ließen die imposanten Passagen über uns hinwegtoben, während Erika auf der Blockflöte kongeniale Begleitstimmen zu kreieren versuchte. Die Kerzen am Weihnachtsbaum flackerten unruhig, wahrscheinlich von dem Wind, den so viel Musik verursachte.

Als später im „Schwanensee“ der „Tanz der kleinen Schwäne“ begann, besann sich die unermüdliche Erika ihrer früheren Ballettstunden und begann nun ebenfalls zu tanzen. Weitgehend auf einer Stelle, denn es gab ja keinen Platz im Wohnzimmer, aber temperamentvoll und mit flatternden Armen, um dem jungen Federvieh gerecht zu werden. Sie tanzte auch alle Szenen des „Nussknackers“ durch, mittlerweile mit einer roten Tischdecke als Umhang, und beim „Blumenwalzer“ ergriff sie meine Hände, zog mich hoch und trotzte mir ein paar Takte im Walzerschritt ab. Kurt lächelte blind, Erika jauchzte, und ich warf dem lieben Gott vor, dass er mich hinters Licht geführt und sie doch nicht erwachsen gemacht hatte. „Lieb habe ich sie trotzdem“, flüsterte ich ihm zu, „weil ich weiß, dass sie es gut mit uns meint, und weil sie fast immer gut gelaunt ist.“

Und nun zu meiner Geige. Dass ich musikalisch war, hatte bei diesen Eltern nicht verhindert werden können. Warum ich aber erst mit elf Jahren ein Instrument anrührte, hatte ganz gewiss mit Vaters Klavierstimmerei zu tun, zu der er mich, insbesondere in den Ferien, öfter mitnahm. Nicht zu vergessen aber Mutters Flöte und auf dem Klavier ihr Flohwalzer, den sie mittlerweile, um ihr Repertoire zu erweitern, mit Beethovens „Albenblatt für Elise“ aufgestockt hatte. Später kam noch der Strauß-Walzer dazu. Zuerst also immer die mit der Faust abgerollte, aufwärts steigende Melodie und ihr Flohhüpfer, sodann im „Albenblatt“ die nicht enden wollenden Sekundschritte abwärts, die gottlob irgendwann von der linken Hand gütig aufgefangen und beendet wurden.

Wenn überhaupt Musik, dann hätte ich mir eine Querflöte gewünscht. Doch Erika schwärmte zu dieser Zeit für einen bekannten Geigen-Virtuosen, und diesem Argument war nichts entgegen zu setzen. Schlimmer noch: Der Geiger hieß Theodor, die männliche Form von Dorothea. Und so beschloss sie, mich ihm anzugleichen, indem sie mir die Geige schenkte, mich fortan „Theo“ nannte und mich sogar zu einem kurzen Haarschnitt überredete. Kinder finden Veränderungen ja meistens spannend und zeigen sich durchaus aufgeschlossen. Nur so kann ich mir erklären, dass ich dieser Art von Geschlechtsumwandlung zustimmte. Außerdem aber empfand ich mich nicht als ein schönes Mädchen, und da kam mir die Flucht in die Fassung eines struppigen Jungen ganz gelegen. Pummelig war ich in dieser Lebensphase zwar nicht, sondern eher mager, wenn auch nicht gut proportioniert, aber ich hatte eine undefinierbare dunkle Haarfarbe, anstelle von Locken ein etwas kräuseliges Gestrüpp, das sich nur mühsam kämmen ließ, einen zu großen Mund im schmalen Gesicht und eine leicht gebogene Erwachsenennase. Nur mit meinen Augen konnte ich mich anfreunden. Sie waren groß und hell, blaugrau, mit einem zarten schwarzen Rand um die Iris. Für sie wurde ich gelobt, übertrieben und ausschließlich, weil es halt sonst nichts an meinem Aussehen zu loben gab. Gottseidank aber blieb „Theo“ auf die Familie und Gudrun beschränkt. In der Schule lief ich weiterhin als Dorothea herum, Dorothea mit neuer, moderner Haarfrisur, die ihr genauso wenig stand wie die vorige.

Die Geige lag in einem schwarzen Kasten unter dem Weihnachtsbaum, daneben ein weißes Notenheft mit der Aufschrift „Sevcik, Fingerübungen Teil I“ und ein anderes, buntes, mit der Aufschrift „Violinschule für Anfänger“. Geigenstunden sollte ich privat bei einem Fräulein Flettner bekommen, da wir uns den monatlichen Beitrag für die Jugendmusikschule nicht leisten konnten. Mein Vater hatte schon seit vielen Jah-ren das Klavier von Fräulein Flettner gestimmt, doch ich war nie dabei gewesen, zufällig, deshalb kannte ich sie noch nicht. Alles war also bereits geregelt. Erikas Freude über meine an-fängliche Verblüffung – oder war es mehr ein Schrecken – hatte etwas Rührendes. Für sie gab es keinen Zweifel, das Kind kann vor Glück kaum reden... „Sag doch auch mal was!“ fuhr sie dafür meinen Vater an, ungehalten darüber, dass er sich zu all ihren Plänen nicht äußerte. „Ein bisschen was kann ich ja auf dem Klavier spielen“, wandte er sich brav an mich, „vielleicht musizieren wir dann mal zusammen.“ Ich gab beiden einen Kuss, diesem ungleichen Paar, das ich so liebte. Anders als die Großeltern, aber vielleicht nicht weniger. Sie waren meine Welt, meine kleine, beengte, entnervende, peinliche, aber freundliche Welt, und sie hatten mich nicht verlassen, lagen nicht auf irgendeinem Friedhof im Kalten, sondern teilten weiter ihr spärliches Leben mit dem meinen.

Der Lack meiner Geige glänzte rötlich. Ein mittleres Braun wäre mir lieber gewesen. Weniger auffallend. Aber sonst fand ich sie sehr edel und in gewisser Weise aufregend. Wie würde ich auf ihr spielen, sie zum Klingen bringen? Zuerst einmal bestrich ich eifrig die gespannten Bogenhaare mit Kolofonium. Dann setzte ich die Geige an und begann den Bogen zu führen, so wie ich es im Orchester gesehen hatte – und von da an klang alles ganz furchtbar, kratzig, rau, doppeltönig, zirpend, unangenehm wie die abgewirtschafteten Stimmbänder uralter Frauen. Diese ersten Versuche trieben mir Tränen in die Augen. „Dann doch lieber Klavier“, beschwor ich meine Mutter, „Klavier kratzt nicht so!“ Doch sie reagierte mit Sprichwörtern, zuerst mit dem Häkchen, das sich beizeiten krümmt, danach mit dem Meister, der sich früh übt. Sie hatte zur Feier des weihnachtlichen Abends Heringssalat gemacht und meinte, Heringssalat-Machen und Gräber-Gießen sei ihr auch nicht in den Schoß gefallen, und so sei es mit dem Geigespielen.

Mein Vater hatte ihr ein neues Telefon geschenkt und damit ihren größten Wunsch erfüllt. Endlich ein weißes Telefon anstelle des uralten schwarzen Klapperkastens, mit einer sechs Meter langen Schnur, die ihr ermöglichte, sich ins Bad zu verziehen und, auf dem Toilettenrand hockend, mit Gudrun zu tuscheln. Oft auch machte sie gymnastische Beinübungen auf dem Küchenhocker und telefonierte gleichzeitig mit Gudrun. Bis mein Vater die Fassung verlor und ihr erbost klarzumachen versuchte, dass er so viele Klaviere gar nicht stimmen könne, um für ihre leichtfertigen Geldausgaben aufzukommen. Sofort sah sie es ein, küsste ihn auf jedes blinde Auge und telefonierte von nun an nur noch im Bad. „Du warst aber auch leichtsinnig, Papa“, warf ich ihm vor, „ihr so ein Sechs-Meter-Telefon zu schenken.“ Statt einer Antwort hob er bedauernd die Schultern.

Am Silvesterabend gab es in der Hausener Brotfabrik ein Symphonie-Konzert, für das Erika drei Karten gekauft hatte. Sie dürften das letzte Geld gekostet haben, das von der Erbschaft übrig geblieben war. Wir freuten uns darauf, auch mein Vater. „Siehst du“, flüsterte er mir zu, „das ist eben die gute Seite von Erikas Medaille. Sie hat den Kopf voller Ideen und bringt damit Leben in die Bude, während ich immer nur der blinde Hahn bin, der auch gelegentlich ein Korn findet.“

Schon am Nachmittag des denkwürdigen Tages steckte sie ihren Mann in seinen guten schwarzen Anzug, dessen mittlerweile zu engen Hosenbund sie oben aufknöpfte und mit Hilfe einer riesigen Sicherheitsnadel erweiterte. Was der Gürtel nicht abdeckte von dieser Hilfskonstruktion, wurde mit dem ein wenig herausgezupften Hemd kaschiert. „Blickfang ist sowieso nicht dein Hosenlatz“, lachte sie, „sondern das Stecktuch oben in der Brusttasche“. Sie zauberte es wie eine weiße Blüte hin, frisch und duftig, und betrachtete abschließend ihr Gesamtwerk mit Genugtuung.