8,99 €

Mehr erfahren.

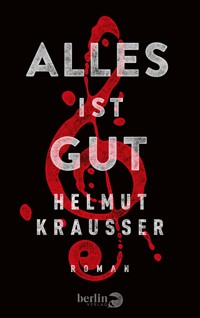

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Puccini hat unsterbliche Musik komponiert und unvergessliche Frauengestalten geschaffen. Auch im wirklichen Leben war er ein obsessiver Frauenliebhaber: legendär der Prozess, der angestrengt wurde, als Puccinis Gattin Elvira das Dienstmädchen Doria verdächtigte, ein Verhältnis mit ihrem Mann zu haben. Dabei schlief der doch nur mit ihrer Kusine. Doria, die Puccini über alles bewundert, wird in ihrer Verzweiflung bis zum Äußersten getrieben. Helmut Krausser erzählt das Leben des genialen Erotomanen entlang dreier Frauen – und entfaltet um die Person des heute populärsten Opernkomponisten ein spannendes Panorama jener letzten Phase der Belle Époque und ein unglaubliches, oft bizarres Geflecht aus Kunst und Erfolg, Liebe und Begierde, Neid und Intrige, Eifersucht und Hass.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Helmut Krausser

DIE KLEINEN GÄRTEN DES MAESTRO PUCCINI

Roman DuMont

Von Helmut Krausser sind bei DuMont außerdem erschienen: Eros Plasma Einsamkeit und Sex und Mitleid Substanz Aussortiert Nicht ganz schlechte Eltern Die letzten schönen Tage Melodien Deutschlandreisen Verstand und Kürzungen

eBook 2019 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten © 2008 DuMont Buchverlag, Köln Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Verzeichnis relevanter Personen

Die Familie:

Giacomo Puccini 22.12.1858–29.11.1924

seine Lebensgefährtin, dann Gattin: Elvira Bonturi-Puccini 13.6.1860–9.7.1930

sein Sohn: Antonio (»Tonio«) Puccini 23.12.1886–21.2.1946

seine Stieftochter: Fosca Gemigniani verh. Leonardi 5.4.1880–23.1.1967

Foscas Gatte: Salvatore Leonardi ??–21.12.1938

Puccinis Lieblingsschwester: Ramelde Puccini-Franceschini 19.12.1859–8.4.1912

deren Gatte: Raffaello Franceschini 7.4.1854–28.5.1942

Andere erwähnte Schwestern:

Iginia Puccini (»Suor Enrichetta«) 19.11.1856–2.10.1922

Nitteti Puccini 27.10.1854–3.6.1928

Macrina Puccini 13.9.1862–4.1.1870

Elviras Schwester: Ida Bonturi 11.4.1871–??

deren Gatte: Giuseppe (»Beppe«) Razzi 22.11.1861–ca. 12.8.1916

Elviras erster Gatte: Narciso Gemignani 30.3.1856–26.2.1903

Angestellte im Hause Puccini:

Der erste Chauffeur: Guido Barsuglia 1883–1963

Der zweite Chauffeur: Silvio Peluffo

das Dienstmädchen: Doria Manfredi 6.9.1885 –28.1.1909

die Köchin: Angiolina Manfredi – nicht mit Doria verwandt

das Dienstmädchen: Alice Manfredi – evtl. Dorias Cousine (ungeklärt)

der Majordomus und bester Freund Tonios: Giulio (»Nicché«) Giovannoni 1888–1954

Puccinis Freunde:

Sybil Rachel Seligman geb. Beddington 23.2.1868–9.1.1936

deren Gatte: David Seligman 1864–4.2.1939

der Sohn: Vincent Seligman 1895–1955

der Sohn: Esmond Seligman 5.10.1892–1930

Sybils Schwester: Violet Beddington 1874–1962

Sybils Schwester: Ada Leverson 10.10.1862–30.8.1933

»La Torinese«: Maria Anna Coriasco (»Corinna«) 18.9.1882–8.12.1961

der Kunstmaler Ferruccio (»Ferro«) Pagni 11.9.1866–20.11.1935

der Kunstmaler Plinio (»Morino«) Nomellini 6.8.1866–8.8.1943

der Arzt und Trauzeuge Puccinis Dr. Rodolfo Giacchi

der Anwalt und Gutsverwalter Antonio (»Tonino«) Bettolacci

der Ingenieur Cleto Bevilacqua, Viareggio ca. 1861–27.11.1909

der Beamte Luigi (»Ciospo«) Pieri, Lucca, später Mailand 1861–1929

der Drogist Alfredo Caselli, Lucca 8.12.1865–15.8.1921

der musikalische Direktor Guido Vandini, Lucca 1.1.1869–31.7.1925

dessen Bruder, der Finanzbeamte Alfredo (»Segretario«) Vandini, Rom

der Bürgermeister von Viareggio, Cesare Riccioni ??–1937

Puccinis Anwalt Carlo (»Cenzio«) Nasi, Turin

der Musiker und Komponist Ervin Lendvai, Budapest, später Berlin 4.6.1882–21.3.1949

dessen Schwester (Puccinis Kurzzeitgeliebte): Blanka Lendvai 3.2.1887–14.12.1977

der Komponist und Pianist Paolo Tosti 9.4.1846–2.12.1916

dessen Gattin Berthe Tosti 1854–nach 1927

Dorias Verwandte:

ihre Mutter: Emilia Cinti-Manfredi 4.11.1854–28.7.1940

ihr Vater: Riccardo Manfredi ??–15.11.1895

ihr Bruder: Rodolfo (»Dolfino«) Manfredi 11.2.1890–8.4.1939

ihre Cousine (Puccinis Geliebte): Giulia Manfredi 29.3.1889–20.3.1976

deren Vater: Emilio Manfredi 17.10.1850–16.11.1925

Puccinis Librettisten:

Giuseppe (»Pin«) Giacosa 21.10.1847–1.9.1906

Luigi (»Gigi«) Illica 9.5.1857–16.12.1919

Valentino Soldani 7.8.1873–7.7.1935

Carlo Zangarini 9.12.1874–19.7.1943

Guelfo Civinini 1.8.1873–10.4.1954

Puccinis Künstler:

der Dirigent: Arturo Toscanini 25.3.1867–16.1.1957

der Sänger: Enrico Caruso 27.2.1873–2.8.1921

die Sängerin: Rosina Storchio 19.5.1874–24.7.1945

die Sängerin: Salomea Kruscinicki 23.9.1873–März 1953 (16.11.1952?)

die Sängerin: Lina Cavalieri 25.12.1874–7.2.1944

der Dirigent: Cleofonte Campanini 1.9.1860–19.12.1919

der Klavierauszughersteller: Carlo Carignani 1857–5.3.1919

dessen Gattin:

Erstes Buch: Cori

1

1961

Es war Zeit, die zierliche alte Frau vom Bett in den Sessel zu heben und ans Fenster zu schieben, wo sie für gewöhnlich drei Stunden des Nachmittags damit zubrachte, in den Park des nahegelegenen Altenheims zu sehen. Jener Park war klein und ungepflegt, bot auf den ersten Blick kaum Betrachtenswertes. Auf den scheußlich neumodischen, türkisgrünen Plastikbänken links und rechts der Ulme saßen je zwei der vier Lamberti-Schwestern und fütterten Kohlmeisen mit zu Krümeln zerriebenen Pinienkernen. Die Vögelchen waren ganz verrückt danach, hüpften zwischen den verlotterten Astern aufgeregt hin und her und kamen auf die Hand geflogen, wenn man lange genug wartete.

Maria Anna erinnerte sich, auf diese Art mal einen Vogel, damals wars ein ordinärer Spatz, gefangen zu haben, ihre Hand ahmte den dazu notwendigen schnellen Griff nach, und während sie so das bizarr wie pittoresk schwarz-in-schwarz gekleidete Quartett der Lamberti-Schwestern beobachtete, ertappte sie sich dabei, ihnen Vorwürfe zu machen. Es gehört ein wenig Mut dazu, die Finger um einen flatternden Vogel zu schließen, doch wehrt er sich dann nicht, ist hilflos, man kann ihn ansehen, kann Zwiesprache mit ihm halten, kann ihm so manches beschwichtigende oder alberne Wort an den Kopf werfen, er wird es hinnehmen und am Ende dankbar fortfliegen, die dummen Lamberti-Schwestern ahnten nicht, wie lange man sich mit derlei Spielchen amüsieren konnte. Alle hatten Fußknöchel dünn wie Besenstangen. Überhaupt – ein grotesker Anblick – daß vier Schwestern, alle über achtzig, ihr Leben in ein und demselben Seniorenheim ausklingen ließen, als hätten sich der Tod, die Liebe oder das Abenteuer für keine von ihnen je interessiert – wo gab es das? Es schien geradezu rekordverdächtig. Können vier Leben so gleichmäßig banal, ohne Irritationen verlaufen, daß sie auf so wenig Raum zum Ende kommen? Alle hatten sie geheiratet, alle waren sie verwitwet, nein, so ungewöhnlich schien das ja nicht, warum eigentlich?

Fast alle Turiner lieben ihre Stadt und bleiben ihr verbunden. Die meisten Turiner sterben, bevor sie fünfundsiebzig werden, die meisten Turinerinnen, sofern sie nicht rauchen oder Pech haben, überleben ihre Männer, übrig bleibt manchmal eben so etwas – vier sehr alte Mädchen, die das Leben weit genug links liegen gelassen hatte, damit sie, noch bei bester Gesundheit, Kohlmeisen füttern konnten. Nur – wozu? Die Frage mußte doch erlaubt sein. Gott ließ jede Frage zu. Antworten gab er selten, höchstens Zeichen. Wie gerne ich unten bei den Lamberti-Schwestern sitzen und mich einmischen möchte, und seis nur, um ihnen zu sagen, wie sehr sie doch unter ihren Möglichkeiten bleiben, wenn sie von den Vögeln so gar nichts fordern. Gott, ich werde eigenartig, entwickle, wie sagt man, Schnurren?

Hüpfende Kohlmeisen zwischen mumifizierten alten Weibern. Maria Anna suchte im Radio nach Musik. Die meisten Sender brachten nachmittags nur seichte Schlager oder Krach.

Wenn, wie so oft am Abend, Musik von IHM kam, schaltete sie ab, überfordert. Denn ER hatte sie geküßt von oben bis unten, ausnahmslos.

Besser als Kohlmeisen gefielen ihr die Saatkrähen – oder nannte man sie Dohlen? –, deren weite Sprünge immer leicht taumelig wirkten und bei der Landung durch winzige Körperbewegungen nachgebessert wurden. Die Schnäbel halb offen, die Flügel kaum einmal zu einem Schlag hervorgeholt, vermittelten die schwarzgrauen Krähen – Krähenvögel waren es ganz sicher, ob nun Dohlen oder nicht – einen Spaß am Leben, der manchmal in Spott, nie jedoch in Übermut mündete. Aber das war wohl nur Interpretation, und Maria Anna, geistig noch ganz klar (befand sie apodiktisch stolz), ärgerte sich ein wenig darüber, den Krähen sentimental etwas anzudichten, was in Wahrheit wohl nur Revierkampf und Nahrungssuche bedeuten mochte, günstigstenfalls ein Vorspiel zum Balztanz war.

Einen Augenblick, einen köstlichen Augenblick lang, hatte sie gestern die Lust bedrängt, ihrem Pancrazio alles zu erzählen. Nur um zu sehen, wie er reagieren würde. Später könnte sie ja behaupten, einen Witz gemacht zu haben. Er wäre nach so vielen Jahrzehnten noch eifersüchtig geworden, zornig, er hatte nie gefragt, warum ihre Hochzeitsnacht so blutleer verlaufen war. Nie hat sie ihm die Geschichte vom Pferd erzählen müssen, die sie sich für diesen Fall bereitgelegt hatte.

Man macht in seiner Jugend Fehler, dazu ist die Jugend da. Als 1911 der Krieg in Libyen begann, protestierte nur der Sozialist und Pazifist Mussolini. Die meisten haben das vergessen. Der Mensch ist wandlungsfähig.

Sie zögerte, versuchte ihre Gedanken zu ordnen und sah auf die hüpfenden (Saat-? Nebel-?) Krähen.

Der Vertrag ist juristisch sicher nicht mehr gültig. Alle sind längst tot. Ich könnte inzwischen alles erzählen, mir würde nichts geschehen. Aber wozu? Für meine Eitelkeit? Gott vergib mir, denn ich bin eitel. Meine Eitelkeit ist ein Springteufel, der wie mit einem Eizahn an der Schädeldecke schabt und seinen Auftritt haben will. Und ich – halte den Sargdeckel drauf. Es nutzt doch alles nichts mehr. Möge Gott mich im Tod endlich erlösen von meiner Eitelkeit.

Maria Anna gebar, halb aus Geltungssucht, halb aus Rücksichtnahme, einen Gedanken. Sie konnte einen Brief schreiben und ihn bei einem Notar hinterlegen. Der Notar sollte den Brief an La Stampa senden, irgendwann, in vielen Jahren, nach dem Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne.

Obwohl – der Gedanke wurde unappetitlich. Daß die Menschheit es erfahren sollte, nur ausgerechnet ihr Gatte und die Söhne nicht, nein, das konnte sie nicht tun, das würde bedeuten … Sie tat sich ein wenig schwer damit, die Konsequenzen auszuformulieren.

Aber sie nahm, nicht zum ersten Mal, den Notizblock und den Bleistift vom Fensterbrett und kritzelte einen Entwurf des Briefes hin. Sie würde es aufschreiben, dann zerreißen und wegwerfen. Wie so oft schon.

was beinahe sechzig jahre lang so schwer auf meiner seele lag, mit mir nun umzubetten in mein grab, es für immer in sicherheit zu bringen, es wegzusperren unter zwei meter tiefe erde und einen eichenen sargdeckel, wäre sicher konsequent. ich habe meine niederlage akzeptiert, damals wie heute, habe sie auf mich genommen, habe geschwiegen, habe mir und meiner familie zuliebe gelitten, die zähne zusammengebissen, und wie durch ein wunder haben alle, die davon wußten, es waren etliche, den mund gehalten, sind nach und nach weggestorben, bis zuletzt mein geheimnis und ich, wir zwei, übrigblieben, relikte einer heute beinah schon unvorstellbar fernen zeit.

Das klang wohl leicht pathetisch, doch als sie ein junges Mädchen gewesen war, hätte es sachlich geklungen, nicht gravitätischer als die Rede eines Strafverteidigers vor Gericht.

obwohl mein name im zusammenhang mit den vorgängen nie genannt wird, schlicht, weil man meinen namen nicht kennt, redet man von mir, der unbekannten, wie von einer bösen, hexenhaften person, und es wäre mir sehr daran gelegen, zu erzählen, vieles richtigzustellen, mich zu verteidigen.

mein leben hätte ganz anders verlaufen können, und wäre es auch, wenn dem chauffeur guido barsuglia nicht in einer kurve die augen zugefallen wären vor müdigkeit. unfaßbar, welche winzigkeiten genügen, um biographien von grund auf zu ändern. das ist so furchtbar banal, aber gerade aufgrund seiner banalität enorm beeindruckend. finde ich. als ich noch laufen konnte, bin ich einmal mit dem zug nach torre gefahren, 1938, auf dem friedhof traf ich alte bekannte von damals, den pomadigen ferro, den maler, seinen imposanten schnauzbart trug er inzwischen sicher nicht mehr, und die arme doria, an die ich mal geschrieben habe. persönlich bin ich ihr leider nie begegnet.

seltsam, so zwischen grabsteinen zu wandeln. in der villa war ich nicht, ich wollte nicht als touristin da hinein, einmal, eine lustige nacht lang, war ich ja in der villa, das war beinahe noch im letzten jahrhundert, ich weiß aber noch genau, wie es da drin aussieht. angeblich hat man alles so belassen, wie es war. alles ist ein museum geworden. und ich – will lieber in eine vitrine wandern als unter die erde, ist es das?

ach, manche stimmen tief im kopf sagen: tu niemandem weh, es ist zu spät, du hast davon nichts mehr, warst betrogen und hast es verdrängt, nimm es hin. und dein geheimnis, das teile mit keinem, es gehört nur dir, alles andere entspringt dem stolz. aber wenn das größte in meinem leben –

An diesem Bindestrich angelangt, als knüpfe er eine arkane Verbindung zu etwas viel Höherem, zugleich zu etwas lange Vergangenem, hielt Maria Anna zu schreiben inne, seufzte leise. Der Bleistift entfiel ihrer Hand, und als er auf eine Lehne des Sessels traf, war dieses Geräusch, jenes helle, hölzerne Klacken der letzte Laut, den Anna Maria in ihrem Leben aus eigener Kraft verursachte. Pancrazio, ihr Mann, ein pensionierter Beamter, der den Nachmittag über erfolglos am Fluß geangelt hatte, fand die Tote gegen siebzehn Uhr. Weil er zu schwach war, sie aufs Bett zu tragen, öffnete er das Fenster und rief die Nachbarschaft um Hilfe. Danach trank er eine Flasche Bier. Maria war, alles in allem, eine gute Frau gewesen. Es hatte sich gelohnt, sie zu lieben. Daß sie stets etwas für sich behalten und ihn, ihren Gatten vor Gott, stets etwas abschätzig behandelt hatte, daran, und an alles daraus resultierende Leiden, versuchte er nun nicht zu denken, als sei der Gedanke dem Anlaß nicht angemessen.

Pancrazios Sehkraft hatte in den letzten Jahren stark nachgelassen. Die linierten, eng beschriebenen Zettel auf dem Fensterbrett landeten zuerst im Papierkorb, dann, mit einem heftigen Schnaufen, als werde er von etwas dazu gezwungen, holte der Greis sie wieder hervor. Einer der Bestattungsgehilfen, ein noch ganz junger Mensch von kaum achtzehn Jahren, darum gebeten, entzifferte mit viel Mühe den ersten Satz, was beinahe sechzig jahre lang so schwer auf meiner seele lag, mit mir nun umzubetten in mein grab, es für immer in sicherheit zu bringen, es wegzusperren unter zwei meter tiefe erde und einen eichenen sargdeckel, wäre sicher konsequent.

Vom Tonfall jener Zeilen eigenartig berührt, schloß der junge Mann, statt weiterzulesen, die Augen. Offensichtlich handelte es sich um etwas, das ihn nichts anging.

Pancrazio nahm ihm den Zettel aus der Hand. Eichener Sarg? Wunschdenken, bloßes Wunschdenken. Es sei schon gut, er habe immer alles gewußt, wie könne sie angenommen haben, er hätte nicht? Seinen letzten Brief habe sie immer behalten, er liege im Wäscheschrank, zwischen Bettzeug versteckt. Der junge Mann verstand kein Wort, wagte aber nicht zu fragen, was gemeint sei. Pancrazio küsste die Lippen der Toten und bat den Bestattungsgehilfen, gut für sie zu sorgen, was dieser stumm, nur mit einem Nikken, versprach. Später, nachdem er mehr Bier getrunken hatte, nach den ersten drei Stunden der letzten Einsamkeit, ging der Greis zum Wäscheschrank und zog den Brief aus seinem Versteck.

Ich bitte dich, sei vernünftig. Ich werde nicht über juristische Mittelsmänner mit dir verhandeln. Wie kanst du so tief gesunken sein, meine Briefe an Dritte weiterzugeben? Gegebenenfalls hätte ich direkt mit dir verhandelt. Wir müssen uns einigen. Wenn du willst, kannst du uns beide zugrunde richten. Aber wozu? Du hast noch Dein ganzes Leben vor Dir.

Jetzt, da Dein Vater verurteilt wurde, wird man Dir wenig Glauben schenken, aber mir ist nicht daran gelegen, Dir Schaden zuzufügen. Laß uns beide erhobenen Hauptes aus der Sache herausgehen. Denk an die schöne Zeit, die wir hatten. G.

Pancrazio verbrannte den Brief, obwohl er zuerst daran dachte, ihn seiner toten Frau in den Sarg legen zu lassen. Nur der Gedanke, dies könne wie ein Vorwurf wirken, brachte ihn von der Idee wieder ab. Während das fleckige, bereits angegilbte Papier aber brannte, stellte er an sich eine enorme Erleichterung fest, genau wie damals, als die Zeitungen meldeten, G. sei gestorben. Maria hatte damals geweint, ihre Tränen vor ihm zu verbergen versucht. Jetzt würde niemand je ahnen … Nein, es war gut und tot, nicht nur sie, auch das. Besser so.

2

1904

Mit weit ausholenden, behutsamen Ruderschlägen, die kaum ein Geräusch verursachen, lenkt der Jäger das Boot in tieferes Wasser. Es ist Ende November, kühl und windstill, und während in Ufernähe Reste gestaltloser Nebel zerflocken, legt sich das taufeuchte Schilf, so empfindet es der Jäger und muß lächeln, die erste Schicht Glanz auf, mädchenhaft eitel, zugleich dezent, als dürfe im Moment mehr nicht gewagt werden, müsse es auch nicht. Vom Bug des Bootes aus verlieren sich Kreise im See, flüchtige Verwerfungen einer sonst reglosen Spielfläche einfallender Lichtstrahlen, Kupferschlangen, die sich nach und nach in Goldfäden verwandeln.

Der Morgen dämmert über dem Massaciuccoli-See. Rosa- und Rottöne blühen, Schatten schälen sich ab von den Dingen. Die Villa auf der Landzunge beginnt zu leuchten, wie im fernen Hintergrund die Berge, bald darauf wird am Horizont die Dorf-Exklave sichtbar, nicht mehr als zwölf Häuser im Dunst. Eine Ente flattert auf. Der Jäger reißt sein Gewehr hoch, drückt ab. Der Schuß zerreißt die Stille, nebenbei auch die Ente, doch statt zerrissene Stille wiederherzustellen, glattzubügeln durch Gleichmut und Diskretion, fliegen in der nächsten Sekunde weitere zwanzig Enten los aus dem Schilf. Der Jäger verschießt die zweite Schrotpatrone, zieht aus dem Koppel einen Revolver und feuert dessen Trommel leer. Erregt lädt er nach, greift zu den Rudern, sie klatschen laut ins Wasser. Jetzt fängt es an zu blinken und zu schillern auf dem See, und im Röhricht zirpt und pfeift es.

Der Jäger greift in totes Gefieder, erntet die Beute ab.

Eine der Enten, rücklings auf dem Wasser treibend, was berührend menschlich, fast komisch wirkt, bewegt noch die Flügel, sehr langsam, mit letzter Kraft. Die schönste Zeit des Tages geht vorbei.

3

1924

Beinahe auf den Tag genau zwanzig Jahre später. Erwachen. Erster Gedanke: Es kann das letzte Mal sein, daß ich je erwache. Ledoux hat die Operation als relativ unkompliziert geschildert, aber Ärzte müssen so was sagen, und relativ ist ein scheußliches Wort, ich habe ein scheußliches Gefühl, kann nicht sprechen, von Apparaturen gefesselt. Die Oper! Gibt es einen Gott, läßt er sie mich fertigschreiben, gibt es keinen, gibt es auch keine Hölle. Wahrscheinlich gibt es gar nichts. Gar nichts. Besser so?

Der Kranke, der ob des künstlichen Atemwegs am Hals leise röchelt, versucht sich aufzurichten, sieht sich um. Die Brüsseler Klinik besitzt einen hervorragenden Ruf, wie jeder zweite Satz der eintreffenden Briefe betont. Sybil war da und konnte meinen Anblick schwer ertragen, sie ist wieder nach London gefahren, wohl, um damit Zuversicht auszudrücken. Sie muß sich ja um ihren kranken Esmond kümmern, sagt sie und spielt dies hier bravourös herunter. In ihrer ganz eigenen, taktvollen Art. Und Elvira kann nicht kommen, wegen einer Grippe. Naja, so geht es dahin mit der gloria mundi. Aber die Oper? Der ganze Schluß sitzt fertig in meinem Kopf, wie eine Vereiterung der Stirnhöhlen, die nicht hinaus will.

Das riesige Zimmer, mit Travertinfußboden, wirkt morbid, beinahe wie ein Raum der Pathologie. Muffige Braun- und Gilbtöne im Licht. Stoffjalousien vor den Fenstern. So viele Blumen im Vorzimmer.

Dr. Ledoux tritt ein. Nimmt dem Patienten Stift und Blatt aus der Hand. Puccini schüttelt energisch den Kopf, gibt zuletzt nach. Sein Gekritzel hat kaum jemand lesen können, als er noch gesund gewesen war. Von den illustren Kollegen habe nur Beethoven eine ähnlich ›ungezähmte‹ Handschrift besessen, wie ein gutmeinender, deshalb nicht minder verzweifelter Setzer es einmal mit aller angesparten Höflichkeit ausgedrückt hat. (Das Verlagshaus Ricordi leistet sich eigens einen Angestellten, Carlo Chiusuri, der mit nichts anderem beschäftigt ist, als Puccinis Partituren zu entziffern.)

Seien Sie guten Mutes!

Dr. Ledoux spricht dürftiges Italienisch; Giacomo versteht, er solle gutmütig sein. Bin ich. Eigentlich. Oft zu meinem Schaden.

Der Arzt fühlt den Puls des Patienten. Hört mit einem eiskalten Stethoskop dessen Herzschlag ab. Puccini sinkt aufs Kissen zurück.

Hört sich alles gutmütig an, behauptet Ledoux mit diesem Arztlächeln, das in südlicherer Währung einer Krokodilsträne entsprechen dürfte.

In einer Stunde, sagt er, setzen wir die Spritzen. Operation dann um fünf.

Puccini nimmt den Block und schreibt: Tonio.

Dr. Ledoux nickt. Winkt einer Schwester, die den Patienten waschen soll. Die hübscheste im Haus.

Es wird alles glattgehen, Papa.

Tonio ist siebenunddreißig Jahre alt. Mein Gott, denkt Puccini, siebenunddreißig und gesund sein, welche Gnade. Ich hätte mehr draus machen müssen. Immerhin, ich habe ein bißchen draus gemacht, und beinahe sechsundsechzig ist ein Alter, um das man leidlich froh sein muß. Glattgehen wird gar nichts. Tonio verspricht zuviel, jetzt. Früher hat er nie so viel versprochen, aber gut, das ist so, der Apfel fällt oft weit vom Stamm.

Puccini deutet auf die Skizzenblätter zum Finale der Turandot, will danach greifen.

Ich hab es schon durchgesehen. Ganz zauberhaft! Gurrt Tonio, obwohl er weiß, daß sein Urteil wenig gilt, eigentlich nichts. Er kann die Noten kaum entziffern, redet, wie man zu Kranken eben redet, wie zu Kindern.

Puccini formt mit den Lippen: Tropposcuro!

Tonio geht zum Fenster, zieht eine der Jalousien halb hoch. Blendendes Licht fällt herein, entfernter Straßenlärm ist zu hören.

Puccini röchelt. Versucht zu grinsen. Zu dunkel. Bin ich Goethe? Werden das meine letzten Worte sein?

Ich würde dir jetzt gerne etwas sagen, Sohn. Ich kann es nicht sagen, kaum in Gedanken ausdrücken, und es ist keine Zeit mehr, es aufzuschreiben. Aber ich erinnere mich an einen Morgen, vor, wann war das, zwanzig Jahren, als ich Enten schoß und beobachtete, wie der Tag in all seiner Gleichgültigkeit über den Massaciuccoli-See kam. Ich hatte, was Künstler nicht tun sollen, die ganze Nacht ein uraltes Werk überarbeitet, meinen Zweitling, damit er in Buenos Aires nicht wie ein verstoßener Erstling klingen würde, ich war betrübt und voller Wut, weil ich mich verfolgt fühlte, verraten selbst von meinen Freunden, so verliebt, rettungslos verliebt war ich gewesen, aber das sind andere Geschichten, ich kam aus London, aus Paris, fuhr nach Genua, um mich meines Sterns, meines Erfolgs zu vergewissern, wie ein Süchtiger, was für ein Leben, wenn noch bei der neunten Aufführung dreitausend Menschen dich auf Händen tragen wollen, nächste Station war Rom, der Anwalt Campanari vom Verlag hatte mich auf die Idee gebracht, das sei doch eine gute Idee und im Terminplan gut unterzubringen, dort habe ich dich endlich legitimiert, dich uneheliches Kind, du hast dich wohl oft gefragt: Warum so spät? Ich weiß keine Antwort, die glaubhaft klingt. Der Rausch. Soviel Leben. So wenig Zeit. Und nicht genug Sterben. Elviras Exmann mußte erst abkratzen, bevor ich deine Mutter, nach zwanzig Jahren, heiraten durfte. Man kann es andersrum formulieren: Er durfte abkratzen – und ich mußte ran. Der alte Ricordi hat mich so unter Druck gesetzt, wegen Cori, ich hätte dir so gern einmal von ihr erzählt, ausführlicher, nicht nur das, was du schon weißt. Die ganzen Lügen. Ich lag ja mit zerschmetterten Knochen im Bett, wehrlos ausgesetzt der Gemeinheit. Alle setzten mich unter Druck, hockten auf meiner Brust, schrien mich an, flüsterten mir ein, ich solle Cori fahren lassen, wie einen Furz. Raus mit der schlechten Luft! Ein Exorzismus im Gewand der Krankenpflege! Warum? Warum ist das alles so geschehen? Aber ich schweife ab, vermische Geschichten. Was wollte ich erzählen? Daß ich mich hingesetzt habe, an jenem Regentag im November, um ein kleines Zehnminutending zu schreiben, ein Requiem zum vierten Todestag Verdis, wie um eine Dankesschuld abzutragen, ich habs gemacht, ein wenig widerwillig, wie unter innerem Zwang, eine schlichte Sache für Orgel, Viola und Chor. Die Violamelodie kam von einer sterbenden Ente. Ganz ehrlich. Es ist auf meinen Wunsch hin nie öffentlich aufgeführt worden, außer einmal, bei der Trauermesse in der Kapelle der Casa di Riposo, die fünfzig Insassen, nein, die Bewohner des Altersheims haben es gehört, hat ihnen, glaub ich, gefallen, jetzt, nach zwanzig Jahren, sind sie bestimmt alle tot, krepiert, es gibt keine Ohrenzeugen mehr, ich hätte selber gern, wie Verdi, so ein Altersheim für Musiker gegründet, warum denn auch nicht, aber ich mochte nichts, was mit dem Alter zu tun hat, und hatte keine Zeit, hab soviel Geld und Zeit verschwendet, kindisch, eigensüchtig, auch geizig, deine Mutter warf mir meinen Geiz vor, sie hatte dabei stets Kleider genug, mein Sohn, aber das Requiem, immerhin – es ist knapp, das Stück, ganz simpel im Grunde, doch von enormer Wirkung, eins der besten Werke, das ich nicht für die Bühne geschrieben habe. Ich war zornig damals, habe mit einem Revolver gejagt, den mir ein französischer Großherzog geschenkt hat, mit einem Revolver, ganz unwaidmännisch, stillos, das ist egal. Den Enten zumindest wars egal. Bestimmt. Und heute denke ich, diese Melodie, d-moll, die ich im Geiste notierte, während ich zerschossene Enten in einen Sack stopfte, du weißt, ich habe in den letzten Wochen die Sterbemusik für die Liu geschrieben, nicht übel, gar nicht übel, damals aber habe ich meine Sterbemusik geschrieben und großzügig an Verdi verschenkt, um nicht als undankbar dazustehen, oder unbescheiden, ach, Mozart hatte Glück, er schrieb sein Requiem und konnte es behalten, indem er drüber starb, bin ich neidisch? Nein, Neid oder Geiz sind es nicht – du würdest es nicht begreifen, du lieber und durchschnittlicher Sohn, ich danke dir ja letztlich von ganzem Herzen für deine Durchschnittlichkeit. Was will ich überhaupt sagen? Niemand wird je wissen, wie sehr ich gelitten habe, ausgerechnet ich, den alle glücklich und einen Götterliebling nennen. Erschossen habe ich Enten – und wollte doch mich … Weiß Gott, ich habe oft darüber nachgedacht, hatte manchmal den Finger am Abzug. Dieser Morgen, die Melodie, das Licht. Die Hoffnung. All meine Musik – Turandot … Es ist egal, für wen und warum … Müssen wir schon?

Ledoux setzt die Spritzen. Mit dem Lächeln eines Arztes.

Seien Sie gutmütig!

So einfach geht der Glanz vorüber.

Ich will …

4

1902

Puccini, meint Tito, mit Gift in der Stimme, sei der klassische Fall des Künstlers, der zu früh zuviel bekommen habe. Das tue niemandem gut, die allermeisten Seelen würde es zerstören. Jetzt sei er zwar noch nicht vollends zerstört, aber verbraucht, abgeschliffen. Gäre im eigenen Saft. Das sei klar.

Giulio gibt sich erstaunt. Ach, klar sei das? Nun, nun … Warum er so über ihn rede? Warum?

Das Verlagshaus Ricordi in Mailand, dank der Opern Rossinis und Verdis zu sagenhaftem Reichtum gelangt, den Puccinis Welterfolge Manon Lescaut, La Bohème und Tosca noch ausgebaut haben, müßte nach wirtschaftlichem Ermessen kein Ort übertriebener Sorge, sinistrer Ahnungen sein. Ganz und gar nicht.

Giulio Ricordi, ein klug und würdevoll wirkender Mann, geht langsam auf die Siebzig zu. Im Aussehen dem greisen Verdi, dem vor kurzem verstorbenen Freund, mit voller Absicht nicht unähnlich, kann er auf ein mindestens ebenso erfolgreiches Leben zurückblicken. Sein Verlag hat in Italien praktisch ein Monopol inne; nur von ihm Zurückgewiesene versuchen bei Sonzogno unterzukommen, danach für immer als zweitklassig gebrandmarkt.

Und doch. Man hat Giulio zu Furcht und Vorsicht erzogen. Sein Vater bleute ihm, auf der Grundlage humanistischer Bildung, das Beispiel des untergegangenen römischen Reiches in die Seele ein, als schlimmstmögliche Katastrophe für die Zivilisation, von daher kann Giulio das heutige Königreich Italien nur als schattenhaften Abglanz des einstigen Imperiums betrachten, ständig auf der Hut vor neuen Symptomen der Hybris und Dekadenz. In seinem Büro, einem kleinen Prunksaal, geschmückt mit rotsamtenen Wandbehängen und reproduzierten Büsten der zwölf Cäsaren, Inbegriffen von Macht und Verfall, sitzt ihm der bald vierzigjährige Sohn und designierte Nachfolger Tito gegenüber, das Gespräch mündet schnell in eine Art Krisengipfel.

Es geht nicht um ihn, Vater. Es geht – ausnahmsweise, ja? – um mich. Und um das Haus Ricordi. Wenn ich irgendwann einmal unseren Verlag übernehme, verzeih die klaren Worte …

Oh, das sind überaus klare Worte!

Will ich nicht mit abgehalfterten Komponisten hausieren gehen. Ich brauche junge Kräfte. Meine Entdeckungen. Aber du zerstörst alle Talente, die ich dir bringe, mit einem Achselzucken.

Giulio wirkt nicht überzeugt. Talente, meint er süffisant, die sich von einem Achselzucken zerstören ließen, könnten per se nicht viel taugen.

Tito, ein fast schon kahlköpfiger Mensch von kraftstrotzender Physis, schnaubt aufbegehrend. Diese Butterfly werde, jede Wette, eine Katastrophe. Das könne der gesunde Menschenverstand voraussagen.

Will er behaupten, mir sei mein gesunder Menschenverstand abhanden gekommen? Wie wütend er ist. Giulio faltet die Finger vor der Unterlippe, unterbricht den Sohn aber nicht.

Exotisches Gedudel, brutal, geschmacklos, mit über die Geduldsufer tretenden Längen. Sentimental und obszön. Puccini sei faul geworden, eitel, sei nicht mehr hungrig. Ein geiler, genußsüchtiger Gockel, egomanisch, hypochondrisch, depressiv, wehleidig.

Es folgen noch einige andere Adjektive, leider kein so hübscher Stabreim mehr wie geiler genußsüchtiger Gockel. Giulio läßt seinen Sohn wüten, bis der sich abreagiert hat.

Es ist schon was Wahres dran, Giacomo müßte endlich eine große, ernste Oper schreiben, mit einem erhabenen, meint, über alle Zweifel erhabenen Sujet, von historischer Dimension und tragischer Wucht, ohne effekthascherisches, hypermodernes Beiwerk. Ohne aufreizende Tricks. Marie Antoinette, die unglückliche Königin, wäre ein solcher Stoff.

Du hast gar nichts darauf zu sagen, Papa?

Giulio blickt auf, bemerkt erleichtert, daß Tito eine Pause gemacht hat. Giulio zwinkert schalkhaft und zählt alle Opernhäuser auf, die an der Butterfly bereits heftiges Interesse gezeigt hätten. Buenos Aires, London, Rom.

Die hätten eben, meint Tito, einen Sack voll toter Katze bestellt.

Weil er merkt, daß der Vater unwillig reagiert, den Kopf schüttelt und die Augenbrauen leicht, ganz leicht zusammenzieht, rudert Tito zurück. Zugegeben: Aus Puccini sei durchaus noch etwas herauszuholen, sofern er seinen Lebenswandel in den Griff bekäme, dann, und nur dann, könne vielleicht noch mit ihm zu rechnen sein. Schlimm genug, daß er mit der Mutter seines Sohnes nicht verheiratet sei, daran habe das Land sich in all den Jahren mühsam gewöhnt, aber nun stehe ein Skandal, vielmehr ein Erdbeben ins Haus, wenn erst bekannt werde, daß er mit einer Art Hure verkehre, einer Proletin, in die er sich ernsthaft verguckt habe. Diese Affäre müsse unterbunden werden, mit allen Mitteln. Dieses zwielichtige Nüttchen sei eine Zapfstelle, ein Talentvampyr, sie entziehe ihm jede Arbeitskraft.

Giulio nickt. Die Sache ist auch zu ihm längst vorgedrungen. Illica hat, allerdings aus zweiter Hand, erzählt, Giacomo habe brieflich mit einem siebenmaligen Geschlechtsverkehr geprahlt. Naja. Natürlich habe er Verständnis, wenn ein Mann in mittleren Jahren sexuelle Inspiration suche –

Tito erschrickt. Sein Vater hat in seinem Beisein dieses Wort – ›sexuell‹ – nie zuvor benutzt, in keinem denkbaren Kontext. Es ist ihm ein wenig peinlich, nein, äußerst peinlich, zugleich aber registriert er, noch zu überrumpelt, um sich angemessen darüber zu freuen, eine Art väterlicher Beförderung, nämlich der zum Gesprächspartner heikelster Themen. Betreten bis verblüfft hört er zu, welchen Schluß sein Vater zieht.

Giacomo habe es diesmal an jeglicher Diskretion fehlen lassen, die Verbindung mit Elvira sei kurz davor zu scheitern. Würde das passieren, fiele die Reaktion der Presse vernichtend aus, egal, welche Meriten sein Genie angehäuft habe. Siebenmal – das sei schon sehr beachtlich, das könne man feiern, gewiß, aber mit so etwas dürfe man eben nicht prahlen.

Ich bitte dich, Papa, – Genie –, das ist ein so überbenutztes Wort, flüstert Tito, hochrot, möchte vom Thema ablenken und erwähnt einige Nachwuchskräfte, denen er Großes zutraut, wären sie nur erst an den richtigen Verlag gebunden.

Giulio zuckt mit den Achseln.

5

1903

Wie wir armen Menschen uns bemühen, etwas zu schaffen, was uns als wichtige, bleibenswerte Künstler ausweist. Wie wir einander grausam bekämpfen beim Ringen um diesen scheinbaren Weg zu den Sternen, der, wenn alles gut läuft, uns flüchtigen Ruhm und Wohlstand beschert, einigen Mitmenschen Freude bereitet und, im günstigsten Fall, ein Jota höherer Einsicht in die Niedrigkeit unsres Daseins. Und doch sind wir eben, was wir sind, geboren mit Fehlern außerhalb unsrer Verantwortung, wir haben, im Unterschied zu den Tieren, die bösartigsten aller Tyrannen zu überwinden – Todesgewißheit und Langeweile.

Es gibt diverse Strategien, die uns eine solche Existenz erleichtern. Die einen sammeln Spielzeug, die anderen Geld, wieder andere Liebschaften, einige Fanatiker halten sich einzig in der Gegenwelt der Kunst auf, wo sie ihre Körper- und Kindlichkeit verleugnen, Mönche werden, für eine Art pseudoreligiösen Aufstand gegen Gott, den sie verbessern und ersetzen wollen, selbst wo sie ihm letztlich ihre Erzeugnisse scheinheilig widmen. Wie lächerlich das alles ist und doch so notwendig … Ich für meinen Teil nutze jede der zur Verfügung stehenden Strategien. Eine Haltung, die mir völlig natürlich und vernünftig erscheint. Und jede Frau, mit der ich schlief, endete als Melodie in mir. Jede. Wenn es etwas wie Apokryphen zu Ovids Metamorphosen gäbe, müßten sie den Zauber des Prozesses vermitteln, der es vollbringt, einen Fick in Musik zu verwandeln.(ANM. 1)

Anfang Februar 1903 bestellt Puccini sein drittes Automobil, den De Dion Bouton Phaeton, der laut Katalog problemlos eine Spitzengeschwindigkeit von ca. 50 km/h erreichen soll. Was wird das für ein Gerät sein, nach dem ersten De Dion Bouton, einem besseren Spielzeug mit 3,5 PS, und dem Clément, der mit mehr als zwei Insassen gerade mal 35 km/h schafft!

Die Bäume im Garten sind noch kahl, doch herrschen ungewöhnlich milde Temperaturen, der Frühling scheint zum Schnuppern nahe. Tonio ist sechzehn und rot vor Stolz auf den neuen Wagen seines – Vaters. Erzeugers. Die boshaften kleinen Rüpel aus dem Dorf nannten Tonio einmal Bastard, und Elvira, seine Mutter, eine Konkubine, inzwischen wagen sie das längst nicht mehr.

Ruhm, denkt Giacomo, kann so nützlich sein; jeder Künstler, der etwas anderes behauptet, hat ihn nie genossen, nur davon gehört. Die Liebe zu Automobilen verbindet Vater und Sohn wie sonst nur recht wenig. Beide bewundern die technische Skizze des Phaeton im Werbeprospekt und weisen einander auf technische Details hin.

Wozu er dieses Ding brauche? Elvira ist mäßig begeistert. Das werde dann schon das dritte. Zwölf PS! Wohin solle das noch führen? Welcher Mensch brauche gleich drei dieser gefährlichen Maschinen? Er werde sich damit umbringen.

So etwas, antwortet Giacomo, brauche man nicht. So etwas leiste man sich.

Du wirst dich damit umbringen, bekräftigt Elvira. Es macht mir angst!

Sie hat in den letzten Jahren an Taille verloren, ihre Gestalt kann einschüchternd wirken, matronenhaft, beinahe bäuerlich. Ihre Züge sind streng geworden oder, wenn sie lächelt, verwaschen und von wachsgelbem Teint. Ihr Gestenkatalog läßt einiges jener Anmut und Grazie vermissen, die Giacomo an Damen von Stand so betörend findet. Auch ihre Stimme klingt nicht mehr wie früher, zwar ist es wohl noch dieselbe Stimme, nur benutzt sie inzwischen andere Tonlagen, verirrt sich in Höhen und Härten, die dem Ohr eines Musikers unangenehm schrill vorkommen müssen.

Mit dem neuen Wagen werde er umgerechnet dreißig Meilen pro Stunde erreichen, fast fünfzig Kilometer, prophezeit Puccini, vorausgesetzt, die Straße verlaufe leicht abschüssig. Atemberaubend!

Elvira interessiert das nicht. Sie verbietet vorsorglich ihrem Sohn, jemals in diesem Höllengefährt Platz zu nehmen. Wenigstens hat sie sich inzwischen an den im letzten Jahr erworbenen Clément gewöhnt, unter der Auflage, daß Giacomo nicht selbst am Steuer sitzt. Dafür gebe es schließlich den Chauffeur, Guido, zu dem man Vertrauen haben könne. Der mache trotz seiner zwanzig Jahre einen nüchternen, sachlichen Eindruck. Ihr fällt noch der gewagte Vergleich von jenen Pferdebesitzern ein, die doch wohl auch nie auf die Idee kämen, im Rennen selbst zu reiten.

Giacomo gibt keine Antwort, obgleich er antwortet.

Ja.

Er gehe jetzt Karten spielen. Es wäre schön, wenn um Mitternacht der Kaffee heiß wäre.

Warum, fragt Elvira, die normalerweise pünktlich um zehn Uhr abends schlafen geht, sagst du das nicht dem Personal? Bin ich dein Dienstmädchen?

Er ist nicht mehr heiß, insistiert Giacomo und legt eine Extraportion Bedeutung in das Wort. Er brauche einen Liter heißen Kaffee für seine Kunst, ob das zuviel verlangt sei?

Seinetwegen, gibt Elvira zu bedenken, müsse jemand vom Personal bis Mitternacht aufbleiben. Ob er seine Kunst nicht vielleicht auch am Tag fabrizieren könne?

Und Giacomo platzt der Kragen. Seine Kunst finanziere das alles hier!

Ein gewichtiges Argument, dem Elvira ad hoc nichts entgegenzusetzen weiß. Sekunden später fällt ihr ein, daß sie damals aus Liebe zu Giacomo gezogen ist, sich aus Leidenschaft und Liebe für ihn entschieden hat, aus Leidenschaft und Liebe, eine katholische Mutter, mit der Aussicht, oder wenigstens dem nicht geringen Risiko, in bitterster Armut zu leben, aber das mag und kann Puccini nicht mehr hören, nicht mal, wenn sie es ihm hinterherbrüllen würde.

Der Maestro, der fast nur abends und nachts arbeitet, zieht sich zurück in den Club La Bohème. Eine schlichte Hütte, holzgeheizt, mit Strohdach. Über der Tür hängt ein schiefes Schild mit roten Buchstaben: Club La Bohème. Mehr Behauptung als Club. Im Grunde die einzige, zudem ehemalige Kneipe der Dorfexklave am See. Der Wirt hat sich vor Jahren schon fortgemacht. Auf den Tischen kleben Hunderte Stummel erloschener Kerzen, etliche Gläser, mit fettigem Schmierfilm, halbvoll mit Wein oder Likörchen, stehen herum. Es gibt ein Klavier, ziemlich verstimmt, für ausgelassene Stimmungen jedoch so gerade noch geeignet. Oft, so wird kolportiert, habe ein Freund Melodien aus den Opern Puccinis gespielt, um Elvira glauben zu machen, Giacomo arbeite.

Man spielt indes Karten und schwätzt.

Rund um die Villa hat sich am Massaciuccoli-See eine Art Künstlerkolonie abgelagert. Die meisten Künstler sind nur den Sommer über da, wenn sie bei den Bauern zur Untermiete wohnen, ein paar aber haben sich auch ganz hier niedergelassen. Kunstmaler vor allem. Freizeitjäger. Freunde. Kumpane. Männer von bodenständigem Witz, mit Sinn fürs Derb-Erdige. Ein Arzt, ein Anwalt. Keine Komponisten, selbstverständlich. Es hat junge Leute gegeben, die Puccinis Schüler werden wollten, um Unterricht baten, er hat sie alle kopfschüttelnd abblitzen lassen. Selbst wenn es ihm nicht an der nötigen Zeit gemangelt hätte, selbst wenn es ihm leichter gefallen wäre, über Musik theoretisch zu referieren – wäre er doch immer der strikten Meinung gewesen, ein Komponist von Rang sei von seinem Karma her Einzelkämpfer, habe sich den Weg ans Licht, zur Inspiration, aus eigener Kraft zu bahnen. Das Wesentliche sei immer ein Geschenk der Götter, Hostie, die man nun mal nicht lehramtlich spenden könne.

Ohnehin, tagsüber soll hier von irgendeiner Arbeit oder Pflicht keine Rede sein. Müßiggang um jeden Preis, so lautet die oberste Regel im Club La Bohème. In den Gründungsstatuten steht geschrieben, Faulheit sei in jeder Form erlaubt, Schweigen und Weisheit nur in Sonderfällen. Vom Präsidenten wird verlangt, daß er den Kassierer am Einzug der Mitgliedsbeiträge hindern müsse, dem Kassierer wiederum ist ausdrücklich gestattet, mit der Kasse durchzubrennen. Jedes erlaubte Spiel ist hier eigentlich verboten, aber das nimmt man längst nicht mehr so genau. Eine gepflegte Runde Scopa soll helfen, den Tag zu verkürzen.

Dr. Giacchi, Puccinis Hausarzt und Freund, spielt eine Karte aus. Schweigen am Tisch. Puccini zögert, sinnt in sich hinein. Etwas zu lange.

Ärger mit Elvira? fragt Giacchi.

Sei still! Quacksalber! Pillendreher!

Giacomo erhält lautstark Unterstützung. In dieser heiligen Hütte darf es keinen Ärger mit Elvira geben. Probleme haben hier keinen Zutritt.

Hier sind ernste Themen unerwünscht! kreischt Kunstmaler Pagni mit dem glanzvoll gefetteten Schnauzbart, während der vierte Mitspieler, Plinio Nomellini, der Puccinis Villa mit Fresken ausgemalt und sich alsbald hier angesiedelt hat, das Kreischen Pagnis ignoriert und die Gelegenheit für günstig hält, einen freundschaftlichen Ratschlag loszuwerden.

Nimm sie doch einfach mal wieder irgendwohin mit, wo sie Grande Dame spielen darf, dann muß sie es hier nicht!

Das genügt, flüstert Giacomo. Arschpopler! Sein Gesicht wirkt fahl und verschattet, bedrückt und bissig. Nomellini senkt den Kopf. Überlegt. Ist das Spaß? Wenn es nicht Spaß ist, was dann?

Du mußt die Farbe bedienen, Giacomo!

Ich muß, wenn ichs recht bedenke, gar nichts! Müssen ist scheiße. Überhaupt, Quacksalber, wie du aussiehst!

Ja, wie seh ich denn aus? Giacchi gibt sich erstaunt und neugierig. Sag mir doch mal, wie ich aussehe!

Wie der Proktologe vom Papst, Rodolfo, so steif und würdevoll und irgendwie pikiert! Als hättest du eine brennende Kerze im Arsch!

Er zieht ihn an seiner Krawatte. Hält das Ende der Krawatte in die Kerzenflamme. Das nun findet Giacchi bedenklich bis inakzeptabel.

He! Bist du verrückt geworden? Gibts hier seit neuestem eine Kleiderordnung, ach? Sind meine Krawatten nicht so schön wie deine? Nicht so teuer? Nicht teuer genug? Das nennt ihr Spießer die Bohème? Was ist draus geworden? Schäm dich!

Giacomo ist es leid, schämt sich wirklich. Ein bißchen. Schon länger. Die Zoten und Späße von einst zünden nicht mehr. Er läßt los. Giacchi flucht und löscht seine Krawatte mit lauwarmer Limonade. Puccini schmeißt die Karten hin. Mit über vierzig Jahren macht stundenlanges Kartenspiel nicht soviel Freude wie früher. Seltsamerweise. Warum? Warum? Er gesteht es sich nur ungern ein.

Wie oft war hier gesungen worden, gelacht und getrunken; Tausende Witze, Bonmots wurden gebrüllt, im Wettstreit, Manifeste ersonnen gegen Gicht und Tod und Impotenz, Blasphemien und Schweinereien bis zur Besinnungslosigkeit. Es hatte Anzeigen und Verfahren gegeben, wegen Ruhestörung, Landfriedensbruchs, groben Unfugs und Wilderei.

Wo ist all die Fröhlichkeit hin? Wo muß man nach ihr suchen? Wieso, fragt Giacomo sich, soll er das Ende der Jugend so unwidersprochen dulden, wenn es feindlich, als eine barbarische Invasion, hereinbricht in die letzten Reservate und Oasen jenseits der bürgerlichen Zwänge? Wo man sich doch längst eine gewisse Freiheit erarbeitet hat, geistig wie materiell, eine Trutzburg, quasi. Wie dem Sturmwind des Alters entschlossen und bewußt entgegentreten?

Die Möse ist der einzige Trost der schmachtenden Menschheit. Hoch lebe die Möse, in die man wie in einen Hausschuh schlüpfen kann!

So hat er an Pagni geschrieben und seine damalige Hochstimmung kundgetan.

Jetzt steht er auf, bittet Rodolfo um Verzeihung, umarmt ihn, nennt ihn seinen lieben Giacchetto, schimpft sich selbst einen debilen Saftsack.

Sagt Elvira bitte, ich hätte noch wohin gemußt.

Alle horchen auf. Und zu wem, wenns beliebt?

Caselli? schlägt Giacomo, mit schräggelegtem Kopf, vor. Ich fähre zu Caselli.

Caselli, wird prompt und eifrig eingewendet, wöre auf Reisen derzeit.

Dann Cleto. Ich kömme zu Cleto!

Cleto ist da! Die Runde feixt. Ergeben ihrem Idol und Muezzin. Wir sagen ihm, daß du kömmst!

›Fähre‹, ›Wöre‹ und ›Kömmst‹ sind hier im Club noch im letzten Jahrhundert erfundene Konjugationsformen, die kurz ausdrükken, was sonst mit ›daß du offiziell zu ihm fährst, aber natürlich nicht wirklich‹ wiedergegeben werden müßte. Die Verschwörer wissen rundum Bescheid. Giacomo liebt seine Freunde, behandelt jeden ungeachtet des jeweiligen gesellschaftlichen Standes wie einen Bruder, teilt seine Geheimnisse gern, das wissen sie alle zu schätzen.

Danke, Freunde, Bohèmiens!

Jack, so heißt er hier, hebt das Glas, für einen Toast. Wie wir armen Menschen uns bemühen, etwas zu schaffen, was uns als wichtige, bleibenswerte Künstler ausweist. Wie wir einander grausam bekämpfen beim Ringen um diesen scheinbaren Weg zu den Sternen …

Er wiederholt, was er in der letzten, sternstürmend vertrunkenen Nacht aufgeschrieben hat, plötzlich stockt er. Seine Worte, so überlegt zurechtgelegt, gestern, kommen ihm heute unpassend vor, aufgebläht, die Freunde ahnen, wohin er sich begibt und wozu, es mag angehen, hinterher darum ein Gedöns zu machen, jetzt lieber nicht.

Er weiß: Sie beneiden ihn alle. Nicht um Ruhm und Geld. Das würde die Atmosphäre schnell vergiften. Aber um die Frauen, die ihm allerorts vor die Füße fallen, um Benutzung geradezu betteln, darum beneiden sie ihn wie sabbernde Schuljungs, das geht selbstverständlich in Ordnung, das genießt er. Elvira gegenüber wird er im Notfall behaupten, Cleto sei tatsächlich ein Vorwand gewesen, er habe nur jagen und autofahren wollen. Das klingt glaubhaft, einigermaßen.

6

4. Februar 1903

Puccini, offiziell nun doch nicht bei seinem in Viareggio lebenden Freund Cleto Bevilaqua, sondern auf dem Weg zu einer Jagdgesellschaft nahe Pavia, zu der er in den nächsten Tagen tatsächlich stoßen wird, entsteigt der Droschke in einer Seitenstraße, flaniert einmal um den Block, betritt sein Genueser Lieblingshotel, das Grand Hotel Isotta.

Es ist bereits dunkel, er hat den Hut tief in die Stirn gezogen und den Mantelkragen hochgeklappt, würdigt den vorab bestochenen Portier keines Blickes, der seinerseits geflissentlich bemüht ist, ihn zu übersehen. Und ihm dennoch euphorisch hinterhernickt.

Ohne zu klopfen, öffnet Puccini die Tür zur einzigen Suite im ersten Stock. Spürt im Nacken Angst, sie könne ihn versetzt haben, das Telegramm sei nicht angekommen, sie habe den Zug verpaßt, habe sich nicht freimachen können, all die kleinen Ängste, die einer Liebesnacht vorausflackern.

Ohne Dich ist mein Leben nichts wert, ich bin so traurig, meine Süße! Ich denke in jedem Augenblick an Dich, sehe Dich, rufe Deinen Namen, möchte Deine Stimme hören, Deinen Duft genießen, Dein Lächeln, und Du bist nicht hier, glaub mir, Du fehlst mir so sehr – Du bist die Tröstung meines Lebens – ohne Dich ist es das eines Toten. Ohne die Erwartung, Dich wiederzusehen, glaube mir, könnte ich es nicht ertragen. Leb wohl, meine süße Blume, Parfüm und Poesie meines Lebens! Ich küsse Dich vom Kopf bis zu den Füßen! Dein Jack, der Dich sehr liebt.(ANM. 2)

Cori hat ihr eigenes, manchmal recht stures Köpfchen, ein schlaues, stolz aufbegehrendes, voller Eigensinn und Charme. Hier in Genua treffen sie sich öfter einmal, quasi auf halbem Weg, die relativ große Stadt bietet diskrete Möglichkeiten – und bald, sehr bald wird es Möglichkeiten in Hülle, Fülle und Mailand geben, Cori wird eine eigene Wohnung beziehen, ein Umzug, den sie sich natürlich nur dank Jacks finanzieller Unterstützung leisten kann. Puccini besitzt selbst eine Wohnung in Mailand, nahe seinem Verlagshaus, noch näher an der Scala, er benötigt keinerlei Vorwände, um jederzeit dorthin aufzubrechen, es sind strahlende Aussichten.

Cori, die sich unter falschem Namen, Paßkontrollen gibt es nicht, ins Gästebuch eingetragen hat, liegt auf dem Bett, liest, bei Gaslicht, mit einem seidenen Bademantel bekleidet, den sie nur bei solchen Gelegenheiten trägt, Gedichte des gerade populären Poeten Carducci. Ziemlich ödes Zeug, das bald mit dem Nobelpreis geadelt werden wird.

Es ist einer jener geheiligten Samstage. Sofort nach Erhalt des Telegramms war sie aufgebrochen, am frühen Abend eingetroffen, mit dem Schnellzug aus Turin, der nach dreieinviertel Stunden schon in Genua ankommt, während Giacomos nicht so schneller Zug aus Viareggio ungefähr dieselbe Zeit benötigt. Er haßt Züge. Irgendwann, bald schon, bald, wird er mit einem Automobil die Strecke in weniger als zwei Stunden schaffen. Fortschritt!

Er denkt an ihren Vater, den Bäckermeister, der ihn bat, er solle seine Tochter, wenn es denn sein müsse, lieben, wie man eine Prinzessin liebt. Nur unter dieser Bedingung gebe er sein Einverständnis. Puccini hat meist vermieden, sie auf ihre Familie anzusprechen, hat Cori stets wie eine autarke Frau behandelt, was auch sonst, alles andere würde sie ihm übelnehmen. Zwar liebt sie es, Autorität zu spüren, doch nur, solange sich diese nicht etwa väterlich äußert.

Sie hat als Fünfzehnjährige bereits angefangen zu arbeiten, zwei Jahre lang, als Näherin, bevor sie Giacomo traf. Er hat ihr bald eine Wohnung neben dem Turiner Bahnhof besorgt, um mit ihrer Familie nicht mehr viel zu tun haben zu müssen. Ihre Mutter nahm die Beziehung zuerst wenig begeistert, mit sehr gemischten Gefühlen hin, hatte ihm das Versprechen abverlangt, Cori zu heiraten, sobald diese erst ein wenig älter geworden sei.

Er muß an die schönste Woche seines Lebens denken, als er, vor gut zwei Jahren, ganze sieben Tage am Stück mit der Geliebten verbracht hat, verbringen durfte, in seiner frisch erworbenen Villa in Chiatri, eine wunderbare Woche, freie Tage, sonnige Tage, an deren Ende er ein Preislied, eine gereimte Hymne auf die körperliche Liebe verfaßt und an den Freund Pagni gesandt hat, in angeberischster Absicht. Wozu hat man Freunde, wenn man vor ihnen nicht angeben darf?

Die grazile Cori, inzwischen zwanzig Jahre jung, eine bleiche Schönheit mit schulterlangen, kastanienbraunen Haaren, ist nicht sehr gebildet, sie weiß das und liest verzweifelt Carducci. Ihre fast schwarzen Augen flackern vor Ungeduld. Ihre spitze Nase und der schmale Mund lassen sie älter wirken, melancholisch, sehnsüchtig, in manchen Momenten hochmütig.

Diese spätpubertäre Noch-Unausgesöhntheit mit den Fakten. Der jugendliche Zorn und Leicht-Sinn. Das schlichte Nicht-Hinnehmen all dessen, worin sich die Mehrzahl der Menschen achselzuckend als in etwas Unvermeidliches fügt. Herrlich. Manchmal wird Giacomo bewußt, daß er an Cori eben das schätzt, was ihm selbst so sehr abhanden gekommen ist. Hält er sich doch für einen Sklaven der Umstände, für einen Hamster im Rad, gefangen in einem Netz von Erfordernissen und Konventionen, aus denen er nur heimlich ausbrechen kann, vielmehr will.

Das Lächeln, das Cori ihm nun entgegenstrahlt, lasziv, erwartend, läßt sein Herz hüpfen, was in diesem Fall mehr ist als eine abgeschmackte Metapher. Manchmal fürchtet Jack um seine Gesundheit. Nur in ihrer Gegenwart bekommt er Herzrasen und Schwindelanfälle, ihr zuliebe nimmt er sich beim Essen zurück, achtet auf seine Figur und trinkt maßvoll, wenngleich er sich nie in seinem Leben für einen Alkoholiker halten, noch diesen Vorwurf je von irgendwem hören wird. Er trinkt über den Tag verteilt selten mehr als einen bis anderthalb Liter Wein, selbst bei Gelagen verliert er nie die Kontrolle. Und seit ein Arzt vor wenigen Monaten den Verdacht auf Diabetes geäußert hat, hält er sich noch mehr zurück.

Da bist du endlich! Sie springt aus dem Bett, umarmt ihn, preßt eine Wange an seine Brust, reibt ihr Becken an seinem.

Ich werde, flüstert er zur Begrüßung, heute nacht wieder nicht an der Butterfly arbeiten!

Er meint es liebevoll, doch schwingt, wenn auch ganz unbeabsichtigt, ein Vorwurf darin mit. Cori grinst und bedankt sich sarkastisch, vollführt einen reizenden Knicks.

Vermutlich sei das nun mal das Netteste, was er einer Frau zur Begrüßung sagen könne.

Puccini sieht sie schmunzelnd an. Frau? Seufzt, entschuldigt sich dafür, den unpassenden Ton gewählt zu haben. Wie ein ertapptes Kind, das eine Fehltat eingesteht.

Als du zum ersten Mal zu mir kamst, erinnert sich Cori, war ich drei Meter groß vor Stolz. Konnte vor meinen Freundinnnen prahlen damit. Und hab es nicht getan, aus Rücksicht auf dich. Ich bin eine Epikureerin. Kann man das so sagen? Ich lebe im Verborgenen.

Ja … Giacomo brummt, leicht resignativ, aber auch ausweichend, als begriffe er ihr Problem zum ersten Mal und müsse erst darüber nachdenken.

Soll ich eine Oper über dich schreiben? Ich tue es ja schon. Im Grunde steckt recht viel von dir in meiner Oper.

Cori antwortet nicht, zieht eine erstaunte Schnute. Was meint er denn? Bin etwa ich die Butterfly?

Sie ist es in gewissem Sinne tatsächlich und ahnt nichts davon. In der Vorlage für die neue Oper, John Luther Longs Erzählung »Madame Butterfly«, war die weibliche Heldin siebzehn Jahre alt, und siebzehn war auch Cori, als er ihr zum ersten Mal begegnete. Er könne nur komponieren, wenn er verliebt sei, erklärt Puccini seinen Freunden.

Beide haben einander im Zugabteil zwischen Turin und Mailand kennengelernt. Sie hatte ihn erkannt und angesprochen, neckisch-dreist, er fühlte sich geschmeichelt und zum Flirt bereit, jedoch auf routinierte Weise, ohne ernsthaften Glauben, es könne mehr daraus werden. Obwohl sie ihm nicht ganz so jung erschien, wie sie tatsächlich war. Ihr Gesicht ist eines jener Gesichter, die sich altersmäßig nicht leicht einordnen lassen, er hätte die Siebzehnjährige genausogut für zweiundzwanzig halten können.

»Mein Name ist Maria Anna, ich habe kein Billett für die Erste Klasse, aber ich möchte kurz vorbeischauen und Ihnen sagen, daß ich keine Musik auf Erden so sehr liebe wie Ihre Bohème!«

Und er, bereits bezaubert, hatte sie hereingebeten, das mit dem fehlenden Erste-Klasse-Billett mache nichts, das bringe er notfalls in Ordnung. Er hatte beim Schaffner Getränke bestellt. Wein und Limonade. So hatte das Ganze begonnen, Anfang Februar vor drei Jahren. Als sie im Zug ein paar Takte der Mimi aus dem ersten Akt gesungen hatte – Mi chiamano Mimi –, war er hilflos vor ihrem Liebreiz zerbrochen. Als würde ihr leicht krächzender Gesang etwas unter seiner Stirn wegschmelzen und freilegen, aufbrechen für den frisch entgegenwehenden Wind. Bald hatte für ihn festgestanden, daß er als nächste Oper die Butterfly machen würde.

Vor ihm saß das Geschöpf, das er für diese Arbeit brauchte.

Einige Briefe wurden gewechselt.

Mit jedem Brief war der Ton leidenschaftlicher, schlüpfriger geworden.

Cori, später Corinna genannt, hatte dann die Initiative ergriffen, vorgeschlagen, man könne die Bekanntschaft doch vertiefen, falls es ihn nicht langweile. Von seinen Opern kannte sie nur Manon und die Bohème, letztere aber recht gut, das Werk verkörpere vollkommen ihre Auffassung vom Leben, wobei er nicht nachzufragen gewagt hatte, was sie genau damit meine. Was kann ein junges Mädchen damit schon meinen?

Als er am 14. Februar 1900 nach Turin fährt, den äußeren Anlaß bietet die dortige Aufführung der Tosca, ist sich Giacomo ziemlich sicher, was ihn erwarten wird. Im Zug schreibt er an den Freund Nomellini, es warte auf ihn un pezzo di vagina fresca, das ihm helfen könne, sein Alter – damals einundvierzig – zu vergessen.

Er verbringt einen Nachmittag mit der vagina fresca im Café, umwirbt sie, doch kommt es zu einem noch sehr züchtigen Abschied, nicht nur wegen der vielen Augen, die nach den beiden schielen. Cori gibt sich ihm nicht sofort hin, erst nach acht Tagen schreibt Giacomo einem befreundeten Architekten, daß heute abend wahrscheinlich seine Männlichkeit auf dem Prüfstand stehe. Und wirklich klopft Cori am 22. Februar, kurz nach neun Uhr abends, an seine Zimmertür im Grand Hotel d’Europe, küßt ihn auf den Mund, erklärt sich zu allem bereit. Die Situation als solche ist für Giacomo keine ungewöhnliche, abgesehen von Coris Jugend. Dutzende Frauen haben sich ihm so offeriert und hingegeben. Und er ist nie wählerisch gewesen, hat kaum ein Angebot je ausgeschlagen. Aber diesmal ist da mehr, viel mehr, Cori liebt ihn vom ersten Moment an rückhaltlos, voller Innigkeit und so, als seien die beiden schon seit vielen Jahren zusammen, einander vertraut. Es ist ihm beinahe unheimlich, wieviel Intimität und Geborgenheit er in ihrer Gegenwart spürt. Plötzlich wird er schüchtern und scheut zurück, kann sein Glück nicht fassen. Bekommt ein wenig Angst.

Wie sie denn das gemeint habe, mit der Auffassung vom Leben – und der Bohème? Das Scheitern aller Dinge am Ende?

Nein, antwortet sie flüssig und überwältigend altklug, das Ende interessiere nicht, das sei bitter, immer, doch umso süßer möge alles sein, was vorher passiert. Alles. Man könne damit nicht früh genug anfangen, und er möge sich beeilen, sie müsse noch vor Mitternacht nach Hause.

So gefordert, überwindet er seine Angst und defloriert das Mädchen binnen der nächsten halben Stunde. Und sie bereut hinterher nichts, überhaupt nichts. Seine Furcht, post coitum könne sie trist und reuig werden, klingt schnell ab, er merkt, daß Cori es genossen hat und mehr noch, es für immer genießen will, daß sie ihm Zuversicht gibt, Energie, auch Verständnis für seine Sehnsüchte zeigt – Cori hört sich seine ständigen Jammereien aufmerksam an, streichelt ihn gern, ist hingerissen von ihm.

Danach hatte er einige Termine im Umkreis gehabt, fuhr zweimal nach Mailand, kehrte abends aber nach Turin zurück, um das zuvor als einmalig und unwiederholbar eingeschätzte Erlebnis wieder und wieder zu genießen. Er stand unter Adrenalin wie seit zwanzig Jahren nicht mehr, als er der damals noch so hübschen, verheirateten Elvira nachgestellt, ihrem Gatten Hörner aufgesetzt und ein Leben in permanenter Verbitterung beschert hatte.

Cori begleitete ihn an jedem ihrer freien Tage, nach Mailand, nach Genua, nach Pisa, wo beide am Bahnhof erkannt und denunziert wurden, nach Lucca – und Anfang Juni hatten sie sich sogar in Torre del Lago mit seinen knapp 1500 Einwohnern (die von GP einmal gebrauchte Angabe: 12 Häuser, 120 Einwohner gilt nur für die Exklave am See) getroffen. Immer unvorsichtiger waren sie geworden, obwohl sie selbstverständlich in getrennten Abteilen reisten und von den Bahnhöfen aus getrennte Droschken in die Hotels nahmen.

Heute abend trifft die kleine Cori ein, schrieb Jack seinen willfährigen Kumpanen, sie möchten alles, unter strengster Geheimhaltung, so arrangieren, daß niemand etwas mitbekomme. Im Gegenzug durften seine Freunde einen neugierigen Blick auf die junge, weithin jüngste Errungenschaft werfen.

Elvira, die die Provinz verabscheut, befindet sich in ihrem geliebten Mailand, als er Cori am 2. Juni 1900 stolz durch seine eben fertig renovierte Villa führt.

GP an Pagni, 29. Mai 1900 aus Mailand

Lieber Pagni,

Freitag abend habe ich vor, nach Torre abzureisen. Komme in Viareggio ungefähr um vier Uhr morgens an. Ich sage, ich habe es vor, weil ich, wenn sich der Fischzug ergibt, in Genua haltmache und also in Viareggio erst am Samstag abend um elf ankomme.