6,49 €

Mehr erfahren.

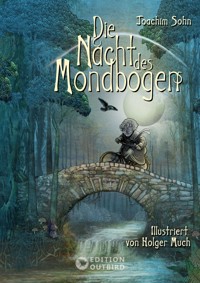

- Herausgeber: Edition Outbird

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

In einem kleinen Städtchen in Lothringen kommt es Ende der 1960er Jahre während einer magischen Nacht zu einer ungewöhnlichen Begegnung zwischen der älteren Frau Irène Beaudoire und einem Raben. In einem Anhänger um seinen Hals führt der Krähenvogel Gegenstände mit sich, die es in diesem Zustand seit Jahrhunderten nicht mehr geben dürfte. Das macht die pensionierte Geschichtslehrerin neugierig und sie versucht herauszufinden, was es mit diesen Gegenständen auf sich hat. Doch an einem der folgenden Tage findet Irène in dem Anhänger etwas, das sie weit in ihre Vergangenheit, zur Zeit des Ersten Weltkrieges zurückwirft und sie zwingt, sich mit den Ereignissen von damals auseinanderzusetzen. Mit Hilfe des Raben und seinen besonderen Fähigkeiten aus der Mondbogenwelt gelingt es ihr aber, die Botschaften aus der Vergangenheit zu entschlüsseln und damit eine längst verloren geglaubte Liebe zu retten. In einem wundervoll ruhigen erzählerischen Sound entfaltet Joachim Sohn eine zu Herzen gehende Geschichte. Das Buch beinhaltet eine Auswahl wundervoll-mystischer Illustrationen aus der Feder Holger Muchs.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 162

Ähnliche

Die Nacht des Mondbogens

Eine Novelle von Joachim Sohn

Impressum

April 2023© Edition Outbird, Gerawww.edition-outbird.de

Covergrafik: Holger MuchLektorat: Vanessa-Marie Starker, Tristan RosenkranzBuchsatz: Danilo Schreiter / Telescope Verlag

ISBN: 978-3-948887-59-9Preis: 6,49 €Alle Rechte vorbehalten.

Es gibt sie, diese magischen Nächte. Selbst für Menschen, die nicht daran glauben. Für manche zeigen sie sich in der Heiligen Nacht, für andere in der Neujahrsnacht oder in den Raunächten, für wieder andere während der Sommer- und Wintersonnenwende oder in den Nächten, die den Frühling einleiten. Es gibt sie, wenn die Nordlichter am Himmel stehen, wenn ein neues Leben geboren wird oder wenn uns eines verlässt. Ein jeder weiß, wovon die Rede ist.

Dann aber gibt es magische Nächte, von denen kaum einer je gehört hat. Bei unseren geliebten Haustieren heißt es, sie gehen über die Regenbogenbrücke, wenn sie in eine andere, neue Welt eintreten. Ein Regenbogen entsteht, wenn sich das Licht der Sonne im Regen bricht. Aber wenn der Regen das Licht des Mondes bricht, dann entsteht ein Mondbogen. Und in den Nächten, an denen der Mondbogen am Himmel steht, kommen Tiere aus einer anderen Welt zu uns. Sie laufen, schwimmen oder fliegen unter dem Mondbogen her und es heißt von ihnen, dass sie über besondere, magische Fähigkeiten verfügen.

Es soll wiederum Menschen geben, die nicht an Magie glauben und dennoch darauf hoffen, eines Besseren belehrt zu werden.

Luneville, Lothringen, Frankreich, 1969

Kapitel 1

Irène Beaudoire schloss den Balkon, auf dem die beiden Tauben Eugène und Eugénie schon ihre Nachtruhe einturtelten, ging herüber zum Küchentisch und tätschelte dort der wohlgenährten Katze Bavette den Kopf.

„Ja, ich weiß, altes Mädchen, Du findest es äußerst merkwürdig, dass ich jetzt noch losziehe. Es ist kurz vor Mitternacht und normalerweise bist Du es gewohnt, dass ich um diese Zeit im Nachthemd an Dir vorbeischlürfe und Dir eine Gute Nacht wünsche, damit Du zufrieden in Deinem Katzenkörbchen einschlummern kannst. Aber siehst Du nicht, was für eine wundervolle Nacht wir heute haben?“

Nur ein knurrendes Miau kam über Bavettes Lippen. Es ist Schlafenszeit und diese Person zieht ihren Regenmantel und ihre Rausgehschuhe an? Was zum Teufel ist in sie gefahren?

„Ich kann mir schon vorstellen, was Du jetzt denkst. Aber glaub mir, in einer Stunde bin ich wieder da und dann geht alles seinen gewohnten Gang. Ich weiß, ihr Katzen liebt Rituale, ja ihr benutzt sie sogar, damit ihr uns erziehen könnt, nicht wahr?“ Irène kicherte. „Also, bis gleich!“

Ein weiteres knurrendes Miau folgte, das sich anhörte als hätte die Katze den Mund voll, oder als ob eine dicke Taube gurrte. Bavette, was so viel bedeutete wie Schlabberlätzchen und somit hervorragend passte, machte sich lang und würdigte Irène keines Blickes mehr, bis diese die Wohnung verlassen hatte. Dafür würde es mindestens einen vorsichtigen Biss in die Hand als Vergeltung geben, wenn Irène zurückkehrte, aber dann wäre die Sache auch schon wieder vergessen.

Irène griff nach dem alten Fahrrad, das ihre Mutter ihr geschenkt hatte, damals, 1912, damit sie ohne das Wissen des Vaters in den Nachbarort St. Clément radeln konnte, um Frederic zu besuchen. Es regnete leicht, daher hatte sie sich ihren hellblauen Anorak übergezogen. Er setzte sich kontrastreich von ihren schmalen schwarzen Steghosen ab. Sie zog die Kapuze hoch, schnürte sie unter ihrem Kinn fest und hievte das Fahrrad die Kellertreppe hinter dem Haus hoch auf das feuchte Kopfsteinpflaster. Sie hätte auch ihr neues Hollandrad nehmen können, aber nicht in dieser Nacht. Sie schaute hoch zum Himmel und ließ sich das Gesicht vom Sprühregen benetzen. Sie blinzelte und das warme Licht der Laterne glänzte auf ihren Wangen.

Der Mond stand in voller Größe am Himmel, nur wenige Wolken versperrten ihm die Sicht. Erst auf der gegenüberliegenden Seite türmten sie sich zu einem Berg aus weißen Kissen auf, die einen sanften Schleier aus Regentropfen über das Land und die Stadt verteilten.

Irène hatte Sprachen und Geschichte studiert. Sie lehrte diese Fächer am hiesigen Lyzeum und untersuchte ihre Disziplinen wissenschaftlich, sobald sich ein Forschungsgegenstand ergab. Sie glaubte daran, dass es in der Welt mit rechten Dingen zuging. Wenn sie aber sah, dass der Mond am Himmel stand und es gleichzeitig regnete, dann fuhr sie los an jenen Ort und ließ sich in diesen Moment in ihrem Leben zurückfallen, der ihr so viel bedeutete und der sie hoffen ließ, dass es vielleicht doch noch ein bisschen Magie in dieser Welt gab.

Das Ziel von Irènes kleinem nächtlichen Ausflug war der nahe gelegene Stadtpark auf der anderen Seite des Flusses Vezouze. Dafür musste sie die alte Brücke überqueren und am Stadtschloss vorbeiradeln. Sie fuhr gemächlich, ohne jede Eile und genoss jeden Tritt in die Pedale, sodass es sich ein wenig so anfühlte, als würde sie über den Fluss schweben. Und gerade in diesem Moment brach der Regen das Licht des Mondes, ein schwach farbig leuchtender Bogen tat sich am nächtlichen Himmel auf, und es sah aus, als würde er die eine Seite des Flusses mit der anderen wie eine Himmelsbrücke verbinden.

Als sie den Stadtpark erreichte, fuhr sie auf eine Parkbank zu, die unter einer breiten Ulme stand. Trotz des Nieselregens wollte sie sich für eine Weile dort niederlassen und die Nacht genießen. Oder gerade wegen des Nieselregens, denn ohne ihn und ohne den Mondbogen wäre es für Irène keine, nicht ihre magische Nacht.

Mit einer Decke in ihrem Rucksack hatte sie vorgesorgt, dass es unter ihrem Po trocken blieb, und sollte sie der Hunger in den frühen Morgenstunden überkommen, würde das belgische Spritzgebäck dafür sorgen, dass ihr nicht flau im Magen wurde.

Sie stellte das Fahrrad ab, zog die Decke aus ihrem Rucksack und breitete sie auf der Parkbank aus. Darauf kramte sie noch eine Dose mit dem Spritzgebäck hervor und stellte sie neben sich, obgleich sie noch gar keinen Hunger hatte. Aber so machte sie es immer, seit François verstorben und Isabelle nach St. Tropez gezogen war, seit sie wieder allein war und sich um die Tiere kümmerte, die ihr zuliefen, so wie Bavette, oder aus einem Nest ohne Mutter vom Baum fielen, so wie die Taubenkinder Eugène und Eugénie.

Sie machte es so in Gedenken an die erste Mondbogennacht, die Nacht, als Frederic ins Feld zog. Von hier, von diesem Ort, in ihrer letzten gemeinsamen Nacht.

Der Park lag westlich des Flusses, umgeben von schönen alten Gebäuden aus der Gründerzeit. Eine Seite des Parks lag am Rand das Stadtwaldes, von dem aus man in eines der großen Waldgebiete gelangte, die Frankreich von Deutschland trennten.

Es sah dort heute etwas anders aus. Die Bäume mussten Feldern weichen. Eine Siedlung war entstanden, wo sich früher dichter Wald befand. Aber den Weg ins Gehölz, dort, wo noch Bäume standen, der schmale Streifen, der in die Hügel der Vogesen führte, den Frederic beschritten hatte, um auf seine Einheit zu treffen, den gab es noch.

Irène legte ihre Hände in den Schoß. Tröpfchen des leichten Regens hatten sich auf ihrem wachsimprägnierten Anorak zu Tropfen gesammelt und perlten über dem Stoff ab. So saß sie nun da und schaute in den Park, auf die Siedlung und in den Wald hinein, und so verging bestimmt eine geschlagene Stunde, in der ihr immer wieder die Augen zufielen. Dabei genoss sie den feinen Regen und ließ sich von ihren Gedanken treiben, die sie mal in ihre Kindheit führten, in ihre Jugend, mal nach St. Tropez in den großen Olivengarten ihrer Tochter Isabelle, und dann sah sie sich wieder vor ihrer eigenen Klasse in der Premiere stehen, kurz vor deren Abitur. Und immer wieder, wenn sie eine kleine Reise abgeschlossen hatte, öffnete sie die Augen und schaute herüber zu dem Mondbogen, der vor dem Film aus feinsten Regentropfen zwischenzeitlich bald auf die doppelte Größe herangewachsen war. So kam es ihr zumindest vor. Er wirkte riesig, und für einem Moment glaubte Irène sogar, dass er Nordlichtern gleich die ganze Stadt samt Park in ein farbiges Kleid hüllte. So intensiv hatte sie ihn noch nie gesehen, und es schien ihr, als wollte er sie in sich hineinziehen. Sie ließ es geschehen, ließ sich treiben, schaute in das bunte Licht, schloss diesmal bewusst die Augen, um in einen neuen Traum hinüberzugleiten; aber nur für einen Moment, da packte sie die Vernunft wieder. Sie kicherte und zuckte mit den Schultern und ärgerte sich gleichzeitig, dass sie es nicht zulassen konnte, sich treiben zu lassen. Aber was sollte sie machen? Sie hatte diesen kurzen Augenblick, in dem sie sich fallen ließ, mit unnötiger Vorsicht zerstört. Und nun konnte sie ihn nicht mehr zurückholen. Einmal treiben lassen, einmal vergessen, was alles passieren könnte, wenn sie sich der Magie der Nacht hingab. Sie schloss erneut ihre Augen, drehte ihren Kopf zum Mondbogen hin, sodass sich die Farben des Bogens in den Tropfen auf ihrer Nasenspitze spiegelten. So als würde sie in die Sonne schauen und darauf warten, dass die Strahlen ihre Nase zum Bitzeln brachten, bis sie zu ihrer Erleichterung niesen konnte. Sie spürte das Licht auf ihren geschlossenen Augenlidern.

„Sieh hinein, lass es zu, lass Dich gehen“, sagte sie sich, „lass Dich von der Magie dieser Nacht verzaubern, Du alberne Kuh, träume Dich in den Mondbogen hinein.“ Sie atmete tief ein und wieder aus und verfolgte das Lichtspiel auf der Innenhaut ihrer Lieder, bis sie plötzlich einen Schatten darauf vernahm. Irritiert öffnete sie die Augen wieder und konnte sehen, wie etwas durch den Mondbogen auf sie zugeflogen kam. Nicht direkt auf sie, aber in den Park. Sie erschreckte ein wenig: „Huch, was passiert denn hier?“. Und verfolgte gleichzeitig, was sich da vor ihr abspielte.

„Huch!“ Sie zog ihre Schultern an. „Was passiert denn hier?“ Schließlich erkannte sie, was sich da aus der Nacht in ihre Welt näherte. Es war ein Rabe. Er landete nur wenige Meter entfernt im saftigen Gras. Irène beugte sich leicht vor.

„Ja, wer bist Du denn, Monsieur? Kommst Du direkt aus dem Mondbogen hierher geflogen?“ Sie lachte kurz auf und stieß ein tse! Hervor, weil sie glaubte, sich wieder wie ein Kind aufzuführen, wie immer, wenn sie ein Tier sah. Weswegen die meisten sie schon für ein wenig schrullig hielten. Aber sie konnte nicht anders. Der Rabe, oder war es eine große Räbin – das konnte sie nicht erkennen –, riss sie sofort aus ihren Tagträumen und weckte den Beschützerinstinkt in ihr. Dann folgte die nächste Albernheit. Sie rieb die Finger ihrer linken Hand, als wollte sie den Raben anlocken wie eine Katze oder einen Hund: „Na, komm mal her. Komm! Das ist ja nett, dass Du mich hier besuchen kommst.“ Wissend, dass so ein prächtiger Vogel nichts darauf gab, was Menschen zu ihnen sagten. Es sei denn, sie waren an Menschen gewöhnt, weil sie zum Beispiel bei ihnen aufwuchsen. Dann konnten sie auch mal auf der Schulter sitzen und ihren Kopf vertraulich am Kopf des Menschen reiben. Oder gab es das bloß in alten Märchen und Sagen?

„Putt-putt!“, machte Irène und lachte gleichzeitig wieder. „Entschuldige. Du bist ja kein Huhn. Wie sagt man denn bei Euch? Cro-cro?“

Der Rabe pickte etwas im Gras und schaute dann aber, zu Irènes Überraschung, tatsächlich zu ihr auf. Und zu ihrer noch größeren Überraschung hüpfte er durch das Gras auf sie zu. Irène erhob sich aus ihrer gebeugten Haltung und starrte den Raben an. Mit wenigen Sprüngen hatte der Krähenvogel den Parkweg erreicht, von dort setzte er an und flog mit wenigen Flügelschlägen neben Irène auf die Parkbank. Irène schreckte ein wenig zurück, war aber gleichzeitig begeistert.

„Ganz schön lässig, Monsieur. Du scheinst ja gar keine Angst vor Menschen zu haben. Wie kommt das denn?“

Der Rabe klapperte mit dem Schnabel und schaute sie an. Gleichzeitig gab er glucksende und klackernde Laute von sich.

„Das klingt toll. Möchtest Du mir etwa was erzählen?“

Der Rabe zwickte sie mit dem Schnabel in den Arm.

„Nun werden Sie aber mal nicht aufdringlich, Monsieur. Bist Du überhaupt ein Monsieur? Von der Größe her schon, oder? Eine Krähe wäre kleiner und eine Rabendame auch. Es tut mir leid, aber so genau habe ich mich nie damit beschäftigt. Ich weiß nur, dass es ganz viele Rabenarten gibt. Aber hier taucht wohl der Kolkrabe am häufigsten auf. Bist Du ein Kolkrabe?“

Der Rabe zupfte erneut an Irènes Ärmel und danach stieß er seinen Schnabel auf den Deckel der Keksdose, zwei-, dreimal.

„Ach, daher weht der Wind. Ja, dass Ihr besonders kluge Tiere seid, das weiß ich wohl. Davon könnte sich Bavette eine Scheibe abschneiden. Die verlässt sich bei den Menschen ja aufs Gedankenlesen.“ Sie nahm die Keksdose auf und setzte sie sich auf den Schoß. „Einen Keks möchtest Du also haben, ja? Und den hast Du von so weit entfernt schon gerochen? Du bist wohl ein ganz schlauer, was? Oder ein ganz sensibler. Na, wollen wir mal schauen, was ich da für Dich habe.“ Sie nahm einen der belgischen Kekse aus der Dose heraus und brach ein Stück davon ab. „Dürft Ihr sowas überhaupt essen? Verträgt Euer Magen das? Nicht, dass Dir noch davon schlecht wird, hm?“

Das Licht veränderte sich, und bevor Irène dem ungeduldig starrenden Raben den Keks reichen konnte, wanderte ihr Blick zum Mondbogen und darauf gen Himmel.

„Oh, Du hast wohl auch einen Wetterumschwung mitgebracht. Schau, der Regen lässt nach. Und schon verschwindet der Mondbogen, aus dem Du zu mir gekommen bist. Oder kamst Du einfach nur aus dem Wald? Wohnst Du im Wald?“

Sie hielt ihm das Gebäckstück hin und der Rabe schnappte sofort zu. Er warf es in seinem Schnabel hoch und runter, bis es in kleinen Teilen zu seinem Schlund gewandert war, und schluckte es dann herunter.

„Das scheint Dir ja tatsächlich zu schmecken. Möchtest Du noch ein Stück?“

Der Rabe schüttelte den Kopf, was Irène nicht als Ablehnung interpretierte. Er befreite sich wohl eher von den restlichen Tropfen auf seinem Gefieder, von denen Irène durch dieses Manöver auch noch welche abbekam. Sie zog ihren Kopf zurück und kniff ihre Augen zusammen.

„Willst Du Dich mit dieser Gratisdusche für den Keks bedanken, mein Freund?“

Aber dann entdeckte Irène etwas um den Hals des Raben. Sein Schütteln hatte es unter dem Gefieder freigelegt, was nun im gelben Licht der Parklaterne aufblitzte: ein Anhänger!

„Ja, sagen Sie mal, hübscher Rabenvogel, was tragen Sie denn da um ihren Hals? Ist das etwa ein Anhänger?“

Irène näherte sich vorsichtig mit ihrer Hand, um das Tier nicht zu verschrecken. „Darf ich? Den hast Du doch sicher nicht geklaut und ihn Dir selbst um den Hals gehängt, oder?“

Der Rabe schaute etwas hektisch hin und her, ließ Irène aber gewähren. „Oh, der ist aber hübsch.“ Sie betrachtete ihn und erkannte auf der Vorderseite eine Gravur, die an ein florales Muster im Art-Nouveau-Stil erinnerte. Ein Kranz aus sehr fein gearbeiteten geflochtenen Blättern aus Metall umrandete die ovale Form des Anhängers. Er lag recht schwer in der Hand, schwerer zumindest als Irène gedacht hatte, das musste Messing sein, vermutete sie. „Du bist recht zutraulich. Dann bin ich wohl nicht der erste Mensch, dem Du begegnest. Gehörst Du zu jemandem? Hat der- oder diejenige Dir das Schmuckstück umgehängt? Schauen wir doch mal.“ Sie drehte den Anhänger um, weil sie wie bei einem Hundehalsband einen Namen auf dem Anhänger vermutete. Und tatsächlich bestätigte sich das. Monsieur Schroeder stand dort in geschwungener Schrift. „Monsieur Schroeder? Heißt Du Monsieur Schroeder oder gehörst Du zu einem Monsieur Schroeder?“ Sie hob den Kopf an und überlegte laut. „Ja, hier im Ort gab es doch den alten Jacques Schroeder. Er wohnte nicht weit vom Hof meiner Eltern, nur die Straße herunter, unten an der Kreuzung, in einem alten, fürchterlich alten Haus, das schon fast komplett verfallen war. Ganz alleine lebte er dort. Seine Frau war schon lange verstorben. Und er ist es mittlerweile auch. Und sein Haus gibt es ebenfalls nicht mehr. Ich glaube, sie haben es direkt abgerissen, kaum dass er unter der Erde lag, und dort den ersten Supermarkt errichtet. Aber weißt Du, Monsieur Schroeder“, so nannte sie ihn nun und richtete ihr Wort direkt an ihn, „ich habe auf eine gewisse Weise Ähnlichkeit mit ihm. Ich bin nämlich genauso verrückt wie er. Ich weiß noch, wie er sich um die Katzen gekümmert hat, die ganzen Streuner, die hier herumliefen. Er war der Einzige, der sie jeden Tag gefüttert hat. Und all die Vierbeiner scharten sich um ihn, kaum dass er mit der Futterbüchse gerappelt hat. Ja, so eine Büchse wie die Keksdose hier. Da schaust Du, was? Er war einer der wenigen Deutschen, die damals hiergeblieben sind. Das weiß ich auch noch. Das lag wohl daran, dass seine Eltern schon in den Siebzigern des letzten Jahrhunderts, nach dem Krieg, hierherkamen. Er war schon immer mehr Franzose als Deutscher gewesen. Eigentlich hat er nur den Namen behalten. Hast Du was mit ihm zu tun? Oder zu welchem Schroeder gehörst Du?“

Der Rabe gurrte nur und schaute Irène beim Erzählen zu. Und zwischendurch immer wieder auf die Keksdose.

„Ja-ja, Du kriegst gleich noch ein Stück. Aber zu viel Zucker ist nicht gut für kleine Rabenvögel. Klein ist gut, was? Ein stattlicher Kerl bist Du.“ Sie lächelte und überlegte gleichzeitig weiter. „Ich erinnere mich aber, dass damals manchmal auch ein Rabe dabei war, wenn der alte Schroeder die Katzen gefüttert hatte. Und er hat einfach mitgegessen. Ulkig, oder? Bist Du vielleicht mit ihm verwandt? Ach, ich rede schon wieder Unsinn. Ich sollte bald nach Hause fahren. Bavette wartet sicher schon. Es gibt sonst wieder Ärger, wenn ich so

lange wegbleibe.“ Sie kicherte, was sich eher wie ein kurzes Husten anhörte. „Also ich gebe Dir noch einen Keks und dann wird es Zeit, Abschied zu nehmen, ja? Irgendjemand wartet doch sicher auch auf Dich.“

Aber weil Irène der Anhänger nicht nur schwer, sondern auch ungewöhnlich dick vorkam, musste sie ihn noch ein weiteres Mal untersuchen. Da blinzelten schon die ersten Sonnenstrahlen hinter dem Wald hervor. Der Rabe schnarrte wie eine Ente.

„Kann man das aufklappen? Jetzt sag bloß, da ist etwas drin.“ Sie öffnete ihn und der Rabe ließ es mit einem gluckernden Laut geschehen.

„Oh! Was ist das?“ Irène hatte ein Bild erwartet, vielleicht von dem Raben zusammen mit seinem Herrchen oder seinem Frauchen. Oder ein Zettel mit seiner Adresse, falls er mal davonflattert und nicht zurückkehrt. Stattdessen aber fand sie darin eine Schmuckspange. Eine, wie man sie auf Mittelaltermärkten an den Ständen findet oder an den Gewandungen mancher Frauen sieht.

„Die ist aber schön“, befand Irène. „Wie nennt man die noch gleich?“

Der Rabe schielte indes auf die Keksdose und krähte.

„Geduld, junger Mann. Du bekommst gleich Deinen Lohn für diesen besonderen Moment. Aber ich muss mir dieses schöne Stück noch etwas genauer ansehen.“

Sie hielt die Schmuckspange ins Licht der Parklaterne, das durch das junge Blätterdach der Ulme fiel. Währenddessen rieb der Rabe seinen Schnabel an der Keksdose. Die buttrig-zitronige Note des Mürbegebäcks schien eine magische Anziehungskraft auf ihn auszuüben.

„Ein Original wird es wohl kaum sein, so neu wie sie aussieht“, überlegte Irène. „Sonst hätte ich gesagt, es kommt von einer lothringischen Freifrau aus dem zwölften Jahrhundert. Fibel, genau, so heißen die Dinger.“ Sie drehte sich wieder zu dem Raben, der rechtzeitig seinen Schnabel von der Dose wegzog, und steckte das Schmuckstück zurück in den Anhänger. „Ich habe nämlich Geschichte studiert, musst Du wissen. So ein Zufall, nicht wahr? Dein Herrchen oder Frauchen mag wohl das Mittelalter, hm?“

Der Rabe krähte etwas kläglich, ließ sich aber geduldig über den Kopf tätscheln und kniff dabei genüsslich die Augen im aufgehenden Sonnenlicht zusammen.

„Ach so, natürlich. Entschuldige bitte. Aber Du bringst mich ganz durcheinander. Es ist so, als würdest Du mir ein bisschen meine Vergangenheit zurückbringen.“

Sie