9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

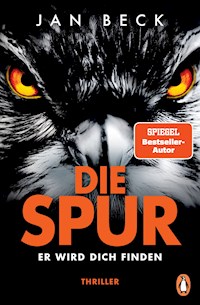

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Björk und Brand Reihe

- Sprache: Deutsch

Seine Thriller sind Pageturner voller unerwarteter Twists und Wendungen. Unfassbar spannend, unvergleichlich rasant – Erfolgsautor Jan Beck mit einem weiteren Bestseller zurück.

Was er will ist Rache. Seine Methode ist Mord.

Als Hanna sich während eines Gewitters im dunklen Wald verläuft, scheint ihre größte Angst wahr zu werden – doch sie weiß nicht, dass ihr das Schlimmste noch bevorsteht … Ein paar Stunden später tritt ein Unbekannter, der sich selbst Der Nachtmann nennt, an die Öffentlichkeit: Fünf Menschen hält er in Glaskästen gefangen, und Nacht um Nacht wird einer von ihnen sterben – es sei denn, jemand schafft es, eine seiner Forderungen zu erfüllen. Sofort wird Europols Topermittlerin Inga Björk auf den Fall angesetzt. Als Leiterin der Sondereinheit für Serienverbrechen kennt sie die menschlichen Abgründe. Zusammen mit Christian Brand begibt sie sich auf die Suche nach einem Täter, der nichts dem Zufall überlassen hat.

Entdecken Sie die Serie mit Suchtpotenzial! Eine fulminante Thriller-Reihe, deren Bände Sie alle unabhängig voneinander lesen können:

Das Spiel – Es geht um dein Leben

Die Nacht – Wirst du morgen noch leben?

Die Spur – Er wird dich finden

Das Ende – Dein letzter Tag ist gekommen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 474

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Jan Beck, 1975 geboren, ist das Pseudonym eines erfolgreichen deutschsprachigen Autors. Bevor er sich dem Schreiben widmete, arbeitete Jan Beck als Jurist. Sein rasantes Thrillerdebüt Das Spiel wurde auf Anhieb zu einem Bestseller. Wenn Jan Beck nicht gerade schreibt, verbringt er seine Zeit in der Natur, besonders gerne im Wald.

Das Spiel in der Presse:

»Das ist die perfekte Geschichte, die dir das Blut in den Adern gefrieren lässt.«

WDR Lokalzeit

»Der Thriller ist so unheimlich, dass man sich beim Lesen ständig umdreht – aus Angst, dass da jemand lauern könnte.«

Freundin

»In diesem Fall geht’s gleich richtig zur Sache – da lässt Herr Fitzek grüßen. Ein Buch, das fesselt.«

Sonntag Express

»Mit seinem neuen Ermittlerduo trifft Jan Beck ins Schwarze. Ein riesen Spaß, das zu lesen. Mit einer Spannung, da bleibt einem die Luft zwischendrin weg.«

hr2 »Krimi mit Mimi«

»Ein Hammer! Unglaublich spannend, kaum aus der Hand zu legen, mit fulminantem Ende.«

Mainhattan Kurier

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

Jan Beck

Die Nacht

Wirst du morgen noch leben?

Thriller

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2021 der Originalausgabe by Jan Beck

Copyright © 2021 by Penguin Verlag,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack

Cover: bürosüd GmbH

Covermotiv: bürosüd GmbH

Redaktion: Kristina Lake-Zapp

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-26553-3V003

www.penguin-verlag.de

1 Hanna Carlsen

Sie war frei. Ausgeklinkt aus der Welt, aus dem Job, aus allem, was ihr bevorstand und bis vor Kurzem noch unausweichlich erschienen war. Hier auf dem Moselsteig, dem sie nun schon seit fast drei Wochen folgte, löste sich ihr altes Leben von ihr ab wie eine Haut, die zu eng geworden war.

Wie selbstverständlich orientierte sie sich an den Hinweisschildern des Fernwanderwegs, die erst in Koblenz enden würden, irgendwann übernächste Woche. Es ging über idyllische Hügelkuppen und Weinberge, von Ort zu Ort, immer die Schleifen der Mosel entlang – und es war herrlich.

Sie war so stolz auf sich. Sie, die sich zu oft in Sachen hineinsteigerte, die gelassener werden musste, wie ihr alter Herr schon seit Jahren predigte, wanderte durch eine wildfremde Gegend, ohne Karten, ohne Navigation, nur mithilfe ihrer eigenen fünf Sinne. Sie genoss die Landschaft, die Orte, den Fluss, die Freiheit …

Ganz besonders die Freiheit. Sie wollte leben. Richtig leben. Und dafür musste sie frei sein – genauso frei wie hier.

Sie hätte nicht geglaubt, dass ausgerechnet das Wandern ihre Begeisterung für Land und Leute wecken würde. Bisher war sie stets weit weggefahren, meistens geflogen. Sie hatte ihre Urlaube auf den Malediven verbracht, in Dubai, den Vereinigten Staaten, sogar bis nach Australien und Südafrika war sie schon gekommen. Dabei schien das Geheimnis der perfekten Reise gar nicht darin zu liegen, wie viele Kilometer zwischen dem Reiseziel und der gewohnten Umgebung lagen. Das Geheimnis war die Zeit und womit man sie füllte. Neben der körperlichen Anstrengung war auch die Beschäftigung mit dem Weg selbst zu einem wesentlichen Teil ihres Tagesablaufs geworden. Anfangs hatte sie noch die Navigationsapp ihres Handys benutzt, hatte nebenbei Nachrichten an ihre Freunde getippt und telefoniert und sich ständig verlaufen. Jetzt, wo ihr Smartphone tief in ihrem Rucksack verstaut war und sie sich nur auf das konzentrierte, was vor ihr lag, passierte das nicht mehr.

Sie schloss die Augen und atmete tief die frische Luft ein.

Ja, sie war frei.

Obwohl sie heute erst spät losgekommen war und die Dämmerung bereits einsetzte, würde sie ihr Tagesziel Cochem problemlos erreichen. Man konnte sich hier gar nicht verlaufen. Im Zweifel hatte man immer den Fluss, der sich durch die Landschaft wand und einen früher oder später wieder einfing. Außerdem war alles wunderbar beschildert. Wie auch kurz hinter Bruttig-Fankel, wo sie der nächste Wegweiser über einen steiler werdenden Pfad in ein Waldgebiet hineinführte.

Rasch verjüngte sich der schmale Steig. Erste Ästchen und dorniges Gestrüpp ragten in den Weg hinein und streiften ihre nackten Beine. Sie achtete nicht darauf, und sie merkte auch nicht, dass das Gelände immer unwegsamer wurde. Sie duckte sich unter den tief hängenden Ästen hindurch und staunte über die Natur, die sich so unberührt entfalten konnte, als kämen nur selten Menschen vorbei. Gerade als sie Zweifel hegte, ob sie wirklich richtig war, entdeckte sie den nächsten Hinweispfeil.

Erleichtert stieg sie über verrottende Baumstämme, fühlte das Laub des Vorjahrs unter ihren Füßen, genoss die würzige Luft und wollte jubeln vor Glück.

Zwei Stunden später war sie sich dieses Glücks nicht mehr so sicher. Anscheinend hatte sie sich doch verlaufen. Langsam wurde es dunkel. Als es dann auch noch zu regnen begann, blieb sie stehen, kramte ihr Handy aus dem Rucksack und versuchte, damit auf den richtigen Weg zurückzukommen. Doch der Empfang war schlecht, zu schlecht für eine Datenverbindung, die sie für die Navigationsfunktion brauchte. Außerdem hatte sie tags zuvor nicht daran gedacht, das Ladekabel anzuhängen, weshalb kaum noch Energie im Akku war.

Als der Bildschirm ihres Smartphones erlosch, wusste sie, dass sie ein Problem hatte. Das hier war niemals der richtige Weg. Sie hatte weder einen Anhaltspunkt, wo sie steckte, noch konnte sie sagen, aus welcher Richtung sie gekommen war.

Über ihr rauschten die Blätter. Der Regen durchbrach die Baumkronen, tropfte und prasselte, drang in jede Pore. Die Kleidung klebte nass an der Haut, das Wasser staute sich in ihren Schuhen. Die langen schwarzen Haare fielen ihr ins Gesicht. Sie zitterte, obwohl die Luft so schwül war wie in einem tropischen Regenwald.

Durchatmen, sprach sie sich Mut zu, dabei verspürte sie nackte Angst. Sie wünschte sich, jemand wäre bei ihr.

Nein, das tue ich nicht, schimpfte sie sich selbst. Sie musste lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Sie hatte sich Situationen wie diese zwar nicht herbeigewünscht, aber durchaus damit gerechnet. Allerdings hatte sie nicht geahnt, wie schrecklich sie sich anfühlen würden.

Es war mittlerweile so dunkel, dass es ihr schwerfiel, Umrisse zu erkennen. Sie hatte noch nie erlebt, dass es im Freien nicht die geringste Lichtquelle gab – keinen Mond, keine Sterne, keine Straßenlampen, keinen Lichtdom über einer fernen Stadt, nicht einmal ein Glühwürmchen. Sie blinzelte die Regentropfen weg, riss die Augen weit auf und starrte doch nur in völlige Finsternis.

Sie strich sich die klatschnassen Haare aus dem Gesicht und versuchte noch einmal, ihr Handy in Gang zu bringen, das sie umklammert hielt, als wäre es der letzte Rettungsanker der Zivilisation. Aber es erschien nur das rote Akku-Symbol.

Als sie an den letzten Müsliriegel dachte, den sie vor einer Stunde gegessen hatte, spürte sie, wie ihr Bauch vor Hunger rumorte. Sie hätte mehr Essen mitnehmen sollen, aber wer rechnete schon damit, sich hier zu verlaufen, wo sich ein Ort an den anderen reihte und es immer irgendwelche Orientierungspunkte gab? Überall an der Mosel hatten sich Menschen niedergelassen. Überall stieß man auf ihre Spuren.

Überall, nur hier nicht.

Plötzlich leuchtete der Himmel auf, gleißend, als wäre der Blitz direkt über ihr aus den Wolken gezuckt. Beim Anblick der Bäume um sie herum, die sich für den Bruchteil einer Sekunde in unheimliche Schemen verwandelten, hätte sie am liebsten aufgeschrien. Sie verspürte den Drang loszulaufen, egal, wohin. Doch das wäre ebenso sinnlos wie irrational gewesen. Denn eigentlich war gar nichts passiert. Nicht einmal der Donner war zu hören. Sie zählte die Sekunden, und erst bei siebzehn hörte sie das leise Grollen, das fast vollständig von den Geräuschen des Regens verschluckt wurde.

Siebzehn Sekunden mal dreihundertdreiunddreißig Meter pro Sekunde … macht fünf oder sechs Kilometer, überschlug sie die Entfernung des Gewitters im Kopf. Sechs Kilometer hörten sich nach einer sicheren Distanz an. Vielleicht zog das Unwetter ja vorbei. Vielleicht auch nicht.

»Mach dich nicht verrückt!«, sagte sie laut, wohl wissend, dass niemand sie hören konnte, selbst wenn sie schrie.

Sie musste einen Weg finden, aus dieser Situation herauszukommen, auch wenn ihr klar war, dass eine Nacht unter freiem Himmel sie nicht umbringen würde. Selbst im schlimmsten Fall konnte es also kaum richtig schlimm werden.

Gerade als sie neuen Mut fasste, blitzte es wieder. Die Baumgespenster um sie herum strahlten heller, und sie kam bloß bis zehn, bevor wütender Donner das Prasseln des Regens verdrängte. Zehn mal dreihundertdreiunddreißig macht drei Komma drei Kilometer, rechnete sie aus. Wind kam auf, so plötzlich, als hätte jemand den Schalter eines Ventilators umgelegt.

Gleich ist das Gewitter hier.

Baumkronen tanzten im Wind, Äste knarrten und schlugen aufeinander.

Noch befand sie sich auf dem Rücken jenes Hanges, auf den sie die Schilder gelotst hatten. Und Blitze schlugen immer auf dem höchsten Punkt eines Geländes ein. Sie musste schnell nach unten, bis die unmittelbare Gefahr gebannt war.

Zögernd machte sie einen ersten Schritt nach vorne, wobei sie die Hände ausstreckte und in die Dunkelheit tastete, um nicht versehentlich gegen ein Hindernis zu stoßen. Ihre linke Hand traf auf einen Ast. Sie duckte sich, fühlte mit der Rechten die Rinde eines weiteren Baumes, ging weiter und spürte, dass sich das Gelände vor ihr nach unten neigte.

Die Richtung stimmt.

Schnell wurde es steiler. Nicht gefährlich steil, aber doch so, dass sie sich konzentrieren musste, während sie einen Fuß vor den anderen setzte. Das nasse Laub unter ihren Füßen war rutschig. Wie auf Schmierseife glitt sie ein Stück nach unten, ruderte Halt suchend mit den Armen, fing sich wieder …

Und sah es.

Ein Licht, das sie im ersten Moment für einen Blitz gehalten hatte. Mit klopfendem Herzen zählte sie die Sekunden. Aber es donnerte nicht. Stattdessen blitzte es erneut. Dieses Licht konnte nichts mit dem Gewitter zu tun haben. Was nur eine Schlussfolgerung zuließ: Es musste von Menschen kommen.

Ich bin gerettet!, jubelte sie innerlich und schämte sich im selben Moment für ihren hysterischen Ausbruch. Was für ein Abenteuer. Da verlief sie sich in einem Wäldchen inmitten von Dörfern, die man kaum verfehlen konnte, und kam sich am Ende vor, als hätte sie nach einer mehrtägigen Wüstenodyssee die rettende Oase gefunden.

Sie beschleunigte ihre Schritte. Immer öfter sah sie jetzt das Licht, mal nur ein schwaches Funkeln, dann, wenn der Winkel stimmte und der Wind die Bäume bog, ein Strahlen, das alles vor ihr ausleuchtete, sodass sie den Waldboden erkennen konnte und noch schneller vorwärtskam.

Auch der Himmel war nun hell, Blitz und Donner folgten fast unmittelbar aufeinander.

Kein Kilometer mehr.

Die Regentropfen, die sie zwischen den Bäumen erwischten, waren dick und kalt. Sie hätten auch Hagelkörner sein können, so hart, wie sie sich beim Aufprall auf die nackten Hautstellen anfühlten.

Alles egal. Sie war jetzt eine Marathonläuferin, die auf der Zielgeraden ihre letzten Kräfte mobilisierte und den entscheidenden Sprint hinlegte. Nichts und niemand würde sie mehr davon abhalten, über die Ziellinie zu gelangen, nicht einmal Hagel, nicht einmal …

Da erkannte sie es.

Das Licht kam nicht von einem Hof oder einer Straßenlaterne, wie sie gedacht hatte. Es kam von einem Fahrzeug.

Das Auto stand schräg auf dem Weg, das Heck hangabwärts zeigend, sodass die Frontscheinwerfer nach oben gerichtet waren und genau jene Stelle ausleuchteten, an der sie den Hang hinunterkam.

Ein Unfall?, fragte sie sich.

Das hätte ihr gerade noch gefehlt. Sie, die fremde Hilfe benötigte, musste womöglich gleich jemand anderem helfen. Aber bestimmt hatte dieser andere ein Handy dabei, mit dem sie den Notruf wählen und dann im Auto warten konnte, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Autos waren faradaysche Käfige. Das Gewitter konnte ihr darin nichts anhaben.

Es blitzte wieder und donnerte beinahe zeitgleich. Sie musste sich beeilen. Das Gelände wurde noch steiler. Äste kratzten über ihre nackten Arme, die Beine und das Gesicht, schürften die Haut auf, rissen an ihren Haaren, doch ihr war alles gleich. Nur mit Mühe hielt sie die Balance, rutschte aus, stieß mit dem Kopf gegen einen Ast, rutschte schneller und verlor das Gleichgewicht. Mit Wucht schlug sie auf dem Waldboden auf, stürzte den Abhang hinab, direkt auf den Wagen zu. Sie sah einen Stamm, der immer größer wurde, versuchte, ihn mit nach vorne gestreckten Armen abzublocken, war aber viel zu schnell. Ihre Arme knickten weg wie Streichhölzer, und sie knallte mit dem Brustkorb gegen das Hindernis, das sich als Straßenpfosten herausstellte. Für einen Moment blieb ihr die Luft weg. Ihr wurde schwarz vor Augen. Sie zwang sich zu atmen. Mühsam hob sie den Kopf und stellte fest, dass das rettende Fahrzeug nur wenige Meter entfernt war, doch alleine würde sie nicht aufstehen können. Aber wie sollte sie sich sonst bemerkbar machen? Sie hörte den Motor des Fahrzeugs laufen und betete, dass es so lange stehen bliebe, bis ihr etwas einfiel.

Den Kopf zur Seite gedreht, hustete sie kraftlos, blinzelte den Regen weg – und sah schließlich etwas, was sie unglaublich erleichterte.

Beine, die näher kamen. Wegen des grellen Scheinwerferlichts konnte sie bloß einen schattenhaften Umriss erkennen.

Angestrengt hielt sie den Kopf oben. Ihr Nacken schmerzte beinahe so sehr wie ihr Brustkorb.

Jetzt sah sie die Gestalt in voller Größe, konnte aber weiterhin kein Gesicht sehen.

Nur die Silhouette, die sich langsam zu ihr herunterbückte.

Ich bin gerettet, dachte sie.

Erster Tag

2 Inga Björk, Europol

Während Björk auf die Monitore starrte, ließ sie Daumen und Mittelfinger ihrer rechten Hand über den scharfkantigen Rand der Computermaus gleiten, wie sie es häufig machte, wenn sie nichts weiter tun konnte, als zu warten.

Seit einer Stunde saß sie nun schon vor den Kamerabildern aus Wien. Längst hatte sie alle Perspektiven den entsprechenden Kartenpositionen auf Google Maps zugeordnet. Die Aufnahmen kamen aus dem dritten Wiener Gemeindebezirk, genauer gesagt vom Schwarzenbergplatz, ganz in der Nähe des Hochstrahlbrunnens und der französischen Botschaft.

Bisher hatte sie nichts Verdächtiges entdeckt: Autos, Partyvolk, Fahrradfahrer, Touristen, verliebte Pärchen, dazwischen ein älterer Mann mit Rollator – untypisch zu dieser Zeit, in der das Nachtleben aufblühte und die Alten froh waren, in ihren eigenen vier Wänden in Sicherheit zu sein.

In Sicherheit war auch sie, an einem der Monitorplätze des Europol-Hauptgebäudes in der Eisenhowerlaan in Den Haag, fast tausend Kilometer Luftlinie von jenem Geschehen entfernt, das sich auf den Bildschirmen abspielte. Dabei war Sicherheit ihr geringstes Problem. Was sie gerade tat, ließ sich bestenfalls als halb offiziell bezeichnen. Wer wollte, konnte sie genauso gut der Spionage beschuldigen oder ihr vorwerfen, ihre Zielperson schamlos zu stalken.

Stalken. Sie ließ das Wort lautlos über die Lippen gleiten, lachte auf, presste den Kaugummi an den Gaumen und nahm einen Schluck Energydrink. Wie so oft in ihrem Leben befand sie sich in einer Situation, in der sie überzeugt war, das Richtige zu tun, auch wenn sie es für sich behalten musste.

Da entdeckte sie ihn.

Mit Kappe, Brille und ungewohntem Bartschatten – aber doch eindeutig er: Christian Brand, Ex-Spezialeinheitsbeamter, seit ein paar Monaten offiziell beschäftigungslos. Seine geschmeidigen Bewegungen, seine unverändert durchtrainierte Statur und seine Wachsamkeit verrieten ihr, dass er inoffiziell alles andere als beschäftigungslos war.

Okay, auch die sperrige Umhängetasche hätte ihr gereicht, um das zu sehen.

Sie verspürte ein Prickeln, das sie längst verloren zu haben glaubte. Ganz am Anfang ihrer Europol-Karriere hatte es sich manchmal eingestellt, wenn sie ein Gesicht in der Menge wiedererkannte, schneller als irgendein Computer es konnte. Super Recogniser nannte man Leute wie sie. Weder falsche Bärte noch Make-up, nicht einmal Jahrzehnte, die zwischen einem Fahndungsfoto und dem heutigen Aussehen einer Person lagen, änderten etwas daran: Ein Gesicht, das sie sich einmal eingeprägt hatte, konnte sie immer wiedererkennen. Und das war Fluch und Segen zugleich.

Brand ging langsam, was nicht zu ihm passte. Björk musste bei dem Anblick an einen Bogen denken, der bis zum Zerreißen gespannt war. Den Kopf gesenkt, starrte Brand auf den Asphalt, als ginge es ihn nichts an, was um ihn herum geschah. Dabei wusste Björk, dass er alles mitbekam. Nur die Falle, in die er gleich tappen würde, schien er nicht zu bemerken.

Was tust du bloß?

Sie kaute nervös auf ihrem Kaugummi. Die Härchen an ihren Unterarmen stellten sich auf. Sie rieb mit den Händen darüber und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, ohne den Bildschirm aus den Augen zu lassen.

Sie hatte bloß zufällig von der Aktion in Österreich erfahren, die Europol mit den lokalen Behörden koordinierte und die heute Nacht über die Bühne gehen sollte. Ein Kollege aus dem Cybercrime Centre, mit dem Björk ein paarmal ausgegangen war, war vor zwei Tagen über den Namen jenes Mannes gestolpert, der vor einem Jahr in diesem haarsträubenden Fall an ihrer Seite gestanden hatte. Das Verbrechen hatte für alle Beteiligten Konsequenzen gehabt. Die Nachwehen der Geschichte dauerten bis heute an. Manche Spuren würden für immer eingebrannt bleiben. In Björks Seele – und auf ihrer Haut.

Unwillkürlich zog sie die Ärmel ihres eng anliegenden Tops über die Handgelenke und verschränkte die Arme.

Sie warf einen Blick auf ihr Smartphone, das entsperrt auf dem Schreibtisch lag. Christian Brands Kontakt war aufgerufen. Sie konnte ihn jederzeit warnen. Was sie schon den ganzen Tag über hätte tun können. Oder gestern. Aber sie hatte dichtgehalten. Nicht aus Pflichtgefühl oder Angst vor dienstrechtlichen Konsequenzen, sondern weil sie es nicht glauben konnte und mit eigenen Augen sehen wollte.

Brand wurde verdächtigt, einem internationalen Kunstfälscher-Ring anzugehören. Die Behörden waren ihm auf der Spur, seit er es geschafft hatte, sich den sogenannten Bundestrojaner einzuhandeln, mit dem der österreichische Staat seine Bürger bespitzelte. Wenn sie an Brands geliebtes Handy dachte, ein Uralt-Modell der Marke Nokia, wunderte sie sich nicht darüber. Bestimmt hatte er keinen blassen Schimmer, wie man im Internet anonym blieb. Was er als Einsatzmitglied der Spezialeinheit Cobra ja auch nie nötig gehabt hatte. Dennoch fiel er mit seiner Ablehnung gegenüber der vernetzten Welt aus dem Rahmen und auch aus seiner Generation, die das Vor-Computer-Zeitalter gar nicht mehr miterlebt hatte.

Brand blieb an einer Straßenbahnhaltestelle stehen und drehte sich zur Seite. Erst jetzt sah sie seine Umhängetasche ganz. Sie war groß genug, um ein mittelformatiges Bild darin zu transportieren. Er nahm sie von den Schultern und stellte sie zwischen seine Füße, behielt die Riemen aber in den Händen. Wieder fiel ihr auf, wie sehr er sich darum bemühte, einen entspannten Eindruck zu machen. Wenn es darauf ankam, handelte Brand schneller und kompromissloser als jeder andere Polizist, den Björk je gesehen hatte. Das hatte ihn letztlich seine Karriere gekostet.

Sie richtete sich wieder auf und legte die rechte Hand auf die Maus zurück. »Was mach ich bloß mit dir?«, fragte sie in den Monitor hinein und vergrößerte den Ausschnitt. Doch Brands pixeliges Abbild gab ihr keine Antwort. Er stand einfach nur da, eine Minute, dann zwei, ohne dass das Geringste passierte.

Sie fuhr mit dem Mauszeiger seine Konturen nach. Ein Teil von ihr wünschte sich, dass die Aktion nicht klappte. Dass alles nur ein Missverständnis war. Dass Christian Brand nach seinem Ausscheiden aus dem EKO Cobra nicht wirklich die Seiten gewechselt hatte.

Andererseits reizte sie die Vorstellung, dass er jetzt sein künstlerisches Talent zu Geld machte. Illegal hin oder her – Kunstfälschung hörte sich für sie ähnlich belanglos an wie all jene Sachen, mit denen sie sich hauptsächlich bei Europol beschäftigte.

Björk fühlte Ärger in sich aufsteigen, wie immer, wenn sie über Sinn und Unsinn ihrer Arbeit nachdachte. Offiziell leitete sie die Abteilung Strukturierte Serienverbrechen, die nach der Sache im letzten Jahr ins Leben gerufen worden war. Allerdings wartete sie bisher vergeblich darauf, ihre Befugnisse auch einsetzen zu können. Sie war eine One-Woman-Show, die nur im Bedarfsfall Leute zugeteilt bekam. Was vor allem daran lag, dass es wesentlich weniger perfide, psychopathisch veranlagte Serientäter gab, als Filme, Serien und der True-Crime-Hype einen glauben machen wollten.

Dabei wurde ihre Spezialfähigkeit durchaus gerne für andere Zwecke eingesetzt. Beim Analyseprojekt Cannabis zum Beispiel, was ihr unzählige Anfragen zur Bilderauswertung bescherte. Sie war nicht stolz auf die vielen kleinen Fische, die mit ihrer Hilfe für etwas zur Strecke gebracht wurden, das in der halben Welt bereits erlaubt war. Weitere Schwerpunkte bei Europol waren Zigarettenschmuggel, Geldfälschung oder Korruption im Sport. Die Regierungen der Partnerländer setzten teils absurde Prioritäten, und Björk fühlte sich wie ein Instrument in fremden Händen. Hätte sie nicht schon ein- oder zweimal zu oft in ihrem Leben einen Neuanfang gewagt – es wäre wohl ein guter Zeitpunkt dafür gewesen.

Nun aber, mit Christian Brand an dieser Wiener Straßenbahnhaltestelle, kam neuer Nervenkitzel. Sie hätte darauf gewettet, dass er den Kollegen entwischen würde. Die eigentliche Frage war nicht ob, sondern wie. Sie konnte sich diese True-Crime-Liveshow ansehen, ohne sich wirklich um Brand sorgen zu müssen. In Lebensgefahr brächte ihn so ein Kunstdeal nicht. Und mit den rechtlichen Konsequenzen würde er wohl auch noch fertig werden.

Als sie sich gerade wieder zurücklehnen wollte, tauchte ein Mann auf und steuerte zielsicher auf Brand zu. Dieser drehte sich weg, etwas zu auffällig. Die kennen sich, dachte Björk. Der andere war kleiner und rundlicher als Brand, doch sie glaubte zu erkennen, dass die beiden in etwa gleich alt waren.

Gleich jung, verbesserte sie sich. Ein Jahrzehnt jünger als sie.

Der Mann erreichte die Haltestelle, stellte sich neben Brand und bewegte seinen Mund. Brand erwiderte etwas. Björk konnte es nicht von den Lippen ablesen, aber Brands Körpersprache war eindeutig: Das Auftauchen des anderen schien seine Pläne zu gefährden. Als der Mann dann auch noch versuchte, an Brands Umhängetasche zu gelangen, stieß Brand ihn weg, so fest, dass der andere taumelte und beinahe das Gleichgewicht verlor. Aber er fing sich wieder und nahm sofort einen neuen Anlauf.

Im Bildhintergrund blitzten die Scheinwerfer der Straßenbahn auf. Die beiden Männer wurden handgreiflich, hielten sich am Kragen gepackt und waren zu abgelenkt, um die herannahende Bahn zu bemerken. Auch die Beamten in Zivil, die jetzt aus mehreren Richtungen gleichzeitig ins Bild traten und die Haltestelle anvisierten, entgingen ihnen. Genau wie der dunkle Kastenwagen, der hinter der Straßenbahn ausscherte und diese mit hohem Tempo überholte. Plötzlich war überall Action.

Björk ahnte, was das hieß: Zugriff.

Jeden Moment würde das Einsatzkommando aus dem Transporter springen und die beiden festnehmen. Aber es war zu früh. Bisher war nichts passiert, von einer kleinen Meinungsverschiedenheit unter Erwachsenen abgesehen. Was war mit der Übergabe?

Der Kastenwagen bremste an der Haltestelle scharf ab und verdeckte die Sicht. Björk verlor Brand und den anderen Mann aus den Augen, sah aber, dass die Beamten in Zivil, die von allen Seiten auf die Haltestelle zukamen, plötzlich rannten. Einer hielt seine Hand ans Ohr. Ein anderer hatte eine Waffe im Anschlag.

Björk war schon fast enttäuscht darüber, dass der Einsatz ohne verwertbare Tathandlung zu Ende gehen würde … da raste der Kleintransporter wieder los, nur wenige Momente bevor die Beamten ihn erreichten. Als Björk die Haltestelle wieder sehen konnte, waren sowohl Brand als auch der andere Mann verschwunden. Was nur einen logischen Schluss zuließ: Sie waren im Transporter.

Björk setzte sich gerade hin. Ihr Herz schlug schneller. Sie wusste: Was sie gerade beobachtet hatte, war kein normaler Zugriff gewesen. Der Transporter hatte nicht zum Plan gehört. Jedenfalls nicht zu dem von Europol oder den Österreichern.

Hatte Brand ihn organisiert? Weil er damit gerechnet hatte, überwacht zu werden? Aber welche Rolle spielte der andere Mann?

Einer der Beamten rannte dem Wagen hinterher, was so aussichtslos war, dass es beinahe lächerlich wirkte. Im Hintergrund zuckten Blaulichter über Häuserwände, dann tauchten Einsatzwagen auf, die von den anderen Männern hastig herbeigewinkt wurden.

Eilig ging Björk die übrigen Kamerapositionen durch, die dem Einsatzteam zur Verfügung standen, und sah den Transporter kurz durch eine weitere Einstellung rasen, Richtung Stadtpark, bevor er rechts abbog und aus dem überwachten Bereich verschwand.

Sie klickte alle wertlos gewordenen Ansichten weg, rief Verzeichnisse mit verfügbaren Live-Bildern aus Wien auf und schickte sie an die Bildschirme, während sie mit einem Auge auf Google Maps und die vermutete Fluchtroute schielte. Zaunergasse, Neulinggasse – nichts. Einmal glaubte sie, den Wagen entdeckt zu haben, an der Landstraßer Hauptstraße, doch er war nicht mehr als ein Schatten, angestrahlt von Dutzenden Scheinwerfern wartender Fahrzeuge, die er mit hohem Tempo passierte, bevor er in einer Nebenstraße verschwand, in der es keine Kameras gab.

Björk überschlug die Möglichkeiten, die ihr blieben. Sie konnte sich nicht in den digitalen Behördenfunk einklinken. Sie sah das Handy vor sich liegen. Doch Brand anzurufen, würde nichts bringen. Selbst wenn er dranging: Was sollte sie ihn fragen? Was ihm sagen? Und wie sollte ihm das helfen?

»Brand!«, schimpfte sie, als ihr klar wurde, dass ihr nur die Zuschauerrolle blieb – falls sie es überhaupt schaffte, das Fahrzeug wiederzufinden.

Sie atmete tief durch und rief neue Kamerapositionen auf, die mit dem zurückgelegten Weg des Transporters zusammenpassen konnten, sah Straßen, Autos, vereinzelte Passanten, vor allem aber Häuserwände, Abertausende anonyme Fassaden einer Stadt, die sie kaum kannte. Aber das machte nichts. In der digitalen Welt war eine Stadt wie die andere, und dank Google Maps und dem standardisierten Kameraverzeichnis von Europol fand Björk sich intuitiv darin zurecht, ganz gleich, ob Madrid, Bukarest oder Nikosia.

Sie wettete, dass die Kollegen in Wien den Transporter längst verloren hatten, denn durch welche Bildkanäle auch immer sie zappte, Blaulichter sah sie keine, und für Hubschrauberüberwachung war gefälschte Kunst wohl doch eine Nummer zu klein.

Ich finde dich, dachte sie und zog einen Mundwinkel in die Höhe. Mit neuem Mut und dem Jagdtrieb eines Spürhunds verfolgte sie das Phantom des Transporters und ließ sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als sie ihn einige Minuten lang nicht finden konnte.

Bis sie plötzlich einen Volltreffer landete.

Als wollte man sie mit der erfolgreichen Flucht verhöhnen, stand der Wagen mitten im Bild einer Webcam beim Sophiengarten am Donaukanal.

Björk sah ihn von schräg hinten. Die Hecktüren standen offen, ebenso die Fahrertür und eine Schiebetür an der Seite.

Am Boden hinter dem Wagen entdeckte sie zwei Schatten.

Sie betrachtete den Bereich genauer.

Und sah, dass es keine Schatten waren.

Es waren Menschenkörper.

Zweiter Tag

3 Hanna Carlsen

Sie träumte vom Moselsteig, vom falschen Weg und dem Gewitter, in das sie geraten war. Nun schien sie das Unwetter zu verfolgen, denn egal, welche Richtung sie nahm, die Blitze schlugen stets knapp hinter ihr ein und rissen sie beinahe um. Sie rannte und rannte und wusste dabei, dass sie nicht entkommen konnte. Sie stoppte und fuhr herum. »Lass mich!«, schrie sie panisch in den Nachthimmel hinein und weckte sich damit selbst. Die Bedrohung verblasste, und übrig blieb allein die Dunkelheit.

Es war nur ein Traum. Jetzt bin ich wach. Alles ist gut.

Doch das stimmte nicht. Schnell merkte sie, wie sie zitterte. Regelrecht schlotterte. Aber es ist doch Sommer, wunderte sie sich.

Angestrengt starrte sie ins schwarze Nichts.

Sie hörte sich atmen, laut und schnell, zu schnell, um annehmen zu können, es ginge ihr gut. Ihr Körper gierte nach Sauerstoff. Dabei war es nicht stickig. Luft blies ihr ins Genick. Frische, kalte Luft. Doch sie brachte sie nur mit großer Anstrengung und sehr flach in ihren Brustkorb hinein.

Hatte sie getrunken? Filmrisse nach zu viel Alkohol hatte sie schon erlebt. Doch ihr war nicht schlecht. Nur entsetzlich kalt.

Es surrte laut, scheinbar aus allen Richtungen zugleich. Sie räusperte sich. Das Geräusch schien sie zu durchdringen, waberte hohl in ihren Ohren.

Sie schluckte. Ihr Mund war völlig ausgetrocknet. Sie saugte Spucke zusammen, schluckte wieder, verschluckte sich, hustete und wollte sich gleich darauf die Ohren zuhalten, so laut hallte das Husten nach.

Was machte das für einen Sinn? Träumte sie vielleicht? Sie träumte viel und oft … doch das hier fühlte sich ganz anders an. In Träumen nahm sie es gelassen hin, wenn Naturgesetze außer Kraft gesetzt waren – wenn sie plötzlich fliegen konnte oder die Zeit stillstand. Hier hingegen wurde die Situation mit jeder Sekunde realer und gleichzeitig verwirrender.

Ihre Stirn schmerzte. Als sie den Kopf bewegte, klebte die Haut kurz am kalten, harten Untergrund fest, was sie an einen Fliesenboden denken ließ.

Hatte sie womöglich einen Unfall gehabt? Waren die verstörenden Sinneseindrücke die Folge einer schweren Gehirnerschütterung? Sie wusste gar nichts mehr. Nicht, wo sie herkam; nicht, wo sie war; nicht, wo sie hinwollte. Als hätte jemand die Löschtaste gedrückt.

Sie versuchte, ihre Gliedmaßen zu bewegen, aber die waren taub. Der Gedanke an Lähmungen setzte neues Adrenalin frei. Ihr Puls beschleunigte sich. Ein dunkles, unheilvolles Gefühl bahnte sich seinen Weg. Sie wollte nach Luft schnappen, was ihr allerdings immer noch schwerfiel. Irgendetwas stimmte nicht.

Nichts stimmte hier.

»Hilfe!«, rief sie und merkte, wie kraftlos sie war. Dennoch dröhnte ihre Stimme so laut, dass sie es kein zweites Mal versuchte.

Ihr Genick schmerzte. Sie entspannte die Halsmuskulatur. Ihr Kopf kippte wieder nach vorne und berührte die kalte Oberfläche, auf der er vorhin gelegen hatte. Auch die Druckstelle an der Stirn schmerzte jetzt, doch gleichzeitig begriff sie, dass sie nicht lag, sondern aufrecht stand.

Sie grübelte so lange, bis ein Tunnel vor ihrem inneren Auge erschien. Ein … senkrechter Tunnel …

Ein Brunnen, dachte sie und fühlte, wie ihr Herz zu rasen begann. Ein Brunnen ergab Sinn. Oder ein anderer enger Schacht, in den sie gestürzt sein musste und an dessen Grund zu wenig Platz war, um ausgestreckt liegen zu können. Man hörte ja immer wieder von solchen Unfällen. Ein Kind fiel beim Spielen in ein enges Loch, und dann musste man einen parallelen Rettungsschacht bohren, und damit das Kind nicht erstickte, musste man Luft zu ihm hinunter pumpen – was das Surren und die kalte Luft erklärte, die ihr in den Nacken blies.

Ein Brunnen.

Was für ein Pech musste man haben, um versehentlich in einen Brunnen zu stürzen?

Aber so schrecklich ein solcher Unfall klang, beruhigte sie der Gedanke auch ein Stück weit. Sie war bereits gefunden worden und wurde mit Luft versorgt. Jeden Moment würde jemand nach ihr rufen, und sie könnte endlich antworten, und die Nachricht, dass sie lebte, würde sich oben wie ein Lauffeuer verbreiten und die Rettungskräfte noch schneller machen lassen … Ja, genau so würde es sein. So musste es sein.

Da sah sie ein Licht. Nicht von oben, sondern von vorne. Und dieses Licht entzündete einen neuen Funken in ihrem Kopf.

Sie erinnerte sich an den Wald. An Blitz und Donner. An Licht, das zwischen den Bäumen hindurch in ihre Richtung strahlte.

Scheinwerfer, die den Wald erleuchteten …

Das Auto.

Die Gestalt.

Die Gestalt, die sie eisern gepackt und hochgerissen hatte, so brutal, als wäre sie nicht eben erst den bewaldeten Abhang hinuntergestürzt und verletzt auf der Böschung liegen geblieben. Die Gestalt, die sie zum Auto gezerrt und auf den Rücksitz verfrachtet hatte. Die Gestalt, an der ihre Versuche, sich zu wehren, hoffnungslos abgeprallt waren.

Den Nadelstich in ihrer Armbeuge.

Dann … nichts mehr.

Kein Unfall. Kein Tunnel. Das hier ist anders. Das hier ist … ABSICHT.

Sie riss die Augen ganz auf und musste mehrmals blinzeln, um halbwegs klar sehen zu können. Als sie die Quelle des Lichts erkannte, schrie sie auf vor Schreck, vor Entsetzen, vor Angst, und ihr Schrei dröhnte in ihren Ohren bis weit über die Schmerzgrenze, aber sie schrie weiter, so lange, bis ihr die Luft ausging.

Nicht weit von ihr entfernt stand ein Mann. Nackt und kahl. In einem riesigen, durchsichtigen Behältnis.

Zunächst glaubte sie, er sei tot, ein toter Menschenkörper, eingelegt in Formaldehyd wie das Exponat einer pathologischen Sammlung.

Doch er bewegte sich.

Er drehte den Kopf, er blinzelte und starrte, schien aber nichts außerhalb seines Behälters wahrnehmen zu können. Ein Kranz aus grellweißem Licht strahlte auf ihn hinab, was seinen Kopf und die Schultern zum Leuchten brachte und aussah, als hätte er einen Heiligenschein.

Ihr Herz hämmerte wild. Sie musste sich auf ihren Atem konzentrieren, damit ihr nicht schwarz vor Augen wurde. Wie durch einen Schleier erkannte sie dunkle Wände. Eine Halle? Aber das, was sie um sich herum spürte, war nicht rau wie eine Wand, es war … glatt. Glatt und kalt. Glas?

Sie wusste: Das hier war kein Traum – es war echt. Es war auch kein Unfall – es war Absicht. Kein Pech – und doch.

Sie wollte weinen und konnte nicht. Sie wollte die Augen schließen. Vergessen. Einschlafen und in der Normalität erwachen. Hätte sie bloß nie mit dieser dämlichen Selbstfindung angefangen.

»Hallo?«, wimmerte sie, dann noch einmal: »Hallo? Hallo?«, immer lauter, bis es wieder in ihren Ohren dröhnte. Der Mann reagierte tatsächlich, er bewegte den Kopf, sein Blick streifte sie, verharrte aber nicht. Er war genauso orientierungslos wie sie. Und er sah sie nicht.

Er rief etwas zurück, zuckte zusammen und machte ein schmerzerfülltes Gesicht.

Sie hatte bloß einen dumpfen Laut gehört.

Obwohl sie die Aussichtslosigkeit jedes weiteren Kontaktversuchs erahnte, versuchte sie, sich aufzurichten, doch ihre Extremitäten waren eingeschlafen und gehorchten kaum ihren Befehlen. Sie streckte die Wirbelsäule durch, drückte und schob, hob die Schultern, legte sie an die glatte, kalte Wand hinter sich und presste, bis sie es tatsächlich ein Stück nach oben schaffte und merkte, dass sie plötzlich besser Luft bekam, weil ihr Körper nicht mehr so stark zusammengekrümmt war. Allerdings verstärkten sich die Schmerzen im Brustkorb im selben Ausmaß, wie sich ihre Lungenflügel aufblähten, was sie an ihren Absturz erinnerte, an den Straßenpfosten, an die Rippen, die sie sich geprellt, wenn nicht gar gebrochen hatte.

Ihre Arme und Beine begannen zu kribbeln, bis das Ameisenlaufen der aufwachenden Gliedmaßen so intensiv wurde, dass es die Schmerzen für kurze Zeit verdrängte.

Sie keuchte. Schwitzte. Ihr war jetzt nicht mehr kalt, dafür aber zunehmend übel. Sie vermied es, zu dem Mann hinüberzusehen. Sie fühlte ihr jagendes Herz und die Schweißperlen, die ihr vom Kopf über den Körper rannen.

Ungehindert von Kleidung.

Ungehindert von Haaren.

Meine Haare sind weg.

Man hatte sie kahl rasiert.

Tränen sammelten sich in ihren Augen.

Sie hob die Hände zur Brust hoch und versuchte, das Glas von sich wegzudrücken, dagegen zu trommeln, es ins Wanken zu bringen, doch es bewegte sich keinen Millimeter.

4 Benjamin Sommer, 7

Ich bin schon so lange wach, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, was ich geträumt habe. Ich habe all meine Spielsachen durchgespielt, nach draußen geguckt und den Vögeln zugehört und überhaupt alles gemacht, was ich immer tun soll, wenn Papa noch ein wenig schlafen will. Aber jetzt kann ich echt nicht mehr. Keine Chance.

Ich schleiche auf Zehenspitzen an die Zimmertür, greife zur Klinke und drücke sie vorsichtig runter. Wenn man es ganz langsam macht, quietscht sie nicht so schlimm. Ich schleiche raus in den Flur, genau wie beim Zeichentrick, wenn sich jemand anpirscht, bevor das Reh davonläuft. Draußen merke ich, dass ich Teddy vergessen habe, also husche ich schnell wieder zurück, packe ihn am Ohr und klemme ihn unter den Arm. Sogar den Schnuller darf ich wiederhaben, seit Mama im Himmel wohnt.

»Hallo, Mama«, murmele ich leise, strecke den Arm aus und winke.

Seit sie da oben ist, tun unten alle so, als wäre ich krank. Die Menschen in der Klinik, wo Mama so lange gelegen hat, dass ich sie mir schon gar nicht mehr zu Hause vorstellen konnte. Die Leute, die sich nach der Klinik um Mama gekümmert haben, bis zum Friedhof. Und die Männer, die uns ein paar Tage später zu Hause besucht haben. Die hatten sogar total teure Spielsachen für mich! Aber Papa hat sie rausgeworfen und die Spielsachen gleich mit. Das war echt fies.

Auch Papa sorgt sich furchtbar um mich. Dabei fehlt mir gar nichts. Papa hat mir das mit dem Totsein nämlich ganz genau erklärt. Ich kann meine Mama nicht mehr sehen, aber sie ist trotzdem immer noch da und passt auf mich auf. Als Engel. Ich musste sie erst ein paarmal mit Flügeln malen, um mir das vorstellen zu können. Aber jetzt geht’s. Außerdem ist die Mama mit Flügeln viel schöner als die Mama im Krankenhausbett.

Seit letzter Woche darf ich auch wieder zur Schule gehen. Aber dort ist es genauso komisch. Alle werden still, wenn ich zu ihnen komme, und schauen finster. Als könnte es mir wehtun, wenn sie miteinander reden oder lachen. Alle sind furchtbar lieb, machen Geschenke oder fragen mich, ob ich was von ihnen haben will. Letzte Woche hat mir Kai sein Handy zum Spielen geliehen, die ganze große Pause lang, und kein Lehrer hat was gesagt. Manchmal ist es gar nicht so übel, dass Mama im Himmel wohnt, aber manchmal fehlt sie mir auch ganz schrecklich.

Ich gehe aufs Klo und gleich danach in die Küche. Die Cornflakes stehen extra ganz vorne auf der Ablage. Die sind nämlich nur für mich. Leider sind die sauberen Schälchen oben im Schrank. Keine Chance, ohne Klettern ranzukommen, und dabei habe ich mir schon einmal ordentlich wehgetan und musste den ganzen Tag mit Brummkopf im Bett bleiben. Also lasse ich es lieber. Zum Glück ist die Spüle voll mit altem Geschirr. Teilweise riecht es sogar schon. Ich nehme meine Lieblingsschale mit den Bären und halte sie unters Wasser. Mit den Fingern reibe und kratze ich so lange, bis die Reste von gestern weg sind.

Ich mag am liebsten Cornflakes. Ich schütte mir so viele davon ins Schälchen, bis es randvoll ist. Aber das macht nichts, weil trotzdem immer noch Milch dazwischen passt. Die brauche ich übrigens jetzt. Ich gehe zum Kühlschrank, und wenn ich meine Finger fest in den Spalt zwischen Tür und Schrank hineindrücke, geht er leicht auf. Ich nehme die Flasche mit der Milch, stelle sie auf den Tisch, lege meine Hände darum, wie Papa es mir gezeigt hat, mache ein angestrengtes Gesicht und drehe den Deckel ganz fest, bis ich ihn ohne fremde Hilfe aufbekomme. Das macht mich stolz.

Als ich die Milch auf die Cornflakes gieße, geht ordentlich was daneben. Aber auch das macht nichts. Ich weiß nämlich schon recht gut, wie man sauber macht. Aber das kommt später. Erst mal sind die Cornflakes dran!

Ich steige auf meinen Stuhl und will schon loslegen, als ich merke, dass ich ja gar keinen Löffel habe! Wie soll man Cornflakes essen ohne Löffel? Ich klatsche mir die flache Hand gegen die Stirn, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich steige wieder runter, gehe zur Spüle und ziehe einen alten Löffel aus dem Geschirrberg, der sauber aussieht. Als ich wieder sitze, lade ich mir endlich eine Riesenportion auf den Löffel, schaufele sie in den Mund und …

Igitt.

Total sauer, die Milch! Ich spucke alles wieder aus.

Ich schaue Teddy an. Meistens weiß er, was zu tun ist. Aber gerade ist auch er überfragt. Also muss ich wohl doch Papa wecken. Papa könnte mir die Milch sogar warm machen, und warm schmeckt sie viel besser, aber dafür muss sie zuerst nicht sauer sein.

Als ich die Tür zu Papas Schlafzimmer öffne, so leise ich kann, riecht es komisch. Das tut es schon seit einer ganzen Weile. Papa ist nicht so gut mit dem Wäschewaschen und Putzen wie Mama. Eigentlich kann er es gar nicht. Aber das macht nichts. Es ist nämlich noch keiner erstunken, wie Papa immer sagt. Und dass wir sowieso bald aus der Wohnung raus müssen.

Ich krieche zu ihm ins Bett und stupse ihn an. Zuerst reagiert er gar nicht. Also streichele ich ihm über die Haare. Die sind ziemlich lang geworden, aber ich finde, er schaut sogar besser aus damit als früher, als er noch im Büro gearbeitet hat. Irgendwie sind sie auch ziemlich hart. Ich finde Knödel, die sich zusammendrücken lassen und danach wie Sand zwischen meinen Fingern sind.

Papa ist ein Dreckspatz!

»Papa?«, frage ich leise und stupse wieder.

Endlich tut er was. Er schmatzt und murmelt. Sein Atem riecht scharf, schon wieder, genau wie ganz früher immer, wenn er in der Nacht mit Mama fort war und Maike auf mich aufpassen musste. Am nächsten Tag hatten beide immer furchtbar Kopfweh, was gut war, weil ich dann alles tun durfte, wirklich alles, außer sie zu nerven.

Heute hat Papa fast jeden Tag Kopfweh.

»Papa, die Milch ist sauer.«

»Was?«

»Die Milch ist sauer!«, sage ich lauter.

Papa macht ein Geräusch, das sich anhört wie Schweinegrunzen. Ich mache ihn nach, aber er reagiert nicht.

»Ich will Cornflakes.«

»Ja, ja. Ich komm schon.«

Dabei kommt er gar nicht, sondern bleibt einfach liegen. Gleich darauf schnarcht er sogar. Ich überlege, ob ich ihn noch einmal wecke, kuschele mich dann aber lieber an ihn. Ich habe ihn nämlich lieb. Und ich weiß, dass es umgekehrt genauso ist. Auch wenn ich ihn manchmal nerve. »Ich würde dir nie wehtun«, sagt er hinterher immer, wenn wir uns streiten. Dabei weiß ich, dass Worte genauso wehtun können. Wie zum Beispiel: »Sei still!« Oder: »Du nervst.« Oder: »Mama geht es nicht gut.«

Papas T-Shirt ist ganz feucht. Auch die Matratze ist nass. Ich setze mich auf und schaue mal genauer hin. Papa hat ohne Decke geschlafen – und er hat sogar noch die Schuhe an! Die Schuhe, die eigentlich für draußen sind. Und obwohl nur ganz wenig Licht durch den dicken Vorhang kommt, sehe ich, dass das Bett unten so dreckig ist, als hätte sich das Ferkel vom Bauernhof darin gewälzt. Dort waren wir nämlich mal im Urlaub, Mama, Papa und ich, bis ich so fest gehustet habe, dass wir wegen mir wieder nach Hause mussten.

Ich überlege, ob der Dreck mit unserem Spiel zu tun hat, das Papa mir gestern mindestens tausendmal erklärt hat. Es ist nicht richtig kompliziert, aber total wichtig, dass ich mich genau daran halte. Warum, weiß ich nicht.

»Papa?«, rufe ich und stoße ihn mit der ganzen Hand.

Erschrocken reißt er die Augen auf. »Was? … Was ist?«, fragt er und fährt hoch.

»Wieso hast du die Schuhe an? Und wieso ist alles dreckig? Gehört das auch zum Spiel?«

Er atmet schnell. Plötzlich wirkt er böse, starrt mich an und sagt: »Rede niemals über unser Spiel. Niemals, hörst du?«

»Ja, ja. Warum bist du so dreckig, Papa?«

»Ich sagte: Niemals! Du weißt doch, warum.«

Ich schmolle.

»Warum, Benni? Hm?«

»Weil dann die bösen Männer kommen«, flüstere ich, und mir wird dabei ganz kalt. Ich habe total Angst vor den bösen Männern, und Papa weiß das genau.

Er schaut mich noch länger böse an. Dann schließt er die Augen, als hätte er Schmerzen, und sinkt auf die Matratze zurück.

»Warum bist du so dreckig?«, frage ich wieder, weil ich die bösen Männer aus meinem Kopf vertreiben muss.

»Mach dir keine Sorgen.«

»Tu ich wohl.«

»Schlaf noch ein bisschen. Komm zu mir.« Er legt seinen Arm um mich und drückt mich an sich.

Papa stinkt. Ich nehme all meine Kraft zusammen, drücke ihn weg und krabbele aus dem Bett. Draußen vor der Schlafzimmertür wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht.

5 Eric Dornhoff, Strafverteidiger

Dornhoff schloss die Augen, roch an seinem Espresso und schlürfte die Crema. Dann nahm er einen Schluck in den Mund, schob ihn hin und her, drückte ihn durch die Zähne und konzentrierte sich ganz auf das kleine, sehr sinnliche Erlebnis, das ihm seine mehrere Tausend Euro teure Siebträgermaschine jeden Morgen bescherte. Für ihn war der erste Kaffee des Tages nicht bloß zum Wachwerden da. Er zelebrierte ihn, genau wie viele weitere Freuden des Alltags, die am Mob da draußen spurlos vorübergingen.

Ja, er war privilegiert, das wusste er, und er genoss es in vollen Zügen. Schließlich hatte er sich seinen Status hart erarbeitet. Sein Vater wollte, dass er eines Tages das Kieswerk übernahm, das sich seit Generationen im Familienbesitz befand. Aber die Steine waren nichts für ihn. Er fand sie schrecklich banal, genau wie das Geschäftsmodell seines Vaters, das auf einem staubigen Steinbruch beruhte, der von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde, bis eines Tages nichts mehr davon übrig sein würde.

Dornhoff wollte immer schon mehr aus sich machen. Deshalb hatte er sich vom Vater losgesagt, sein Jurastudium im Rekordtempo durchgezogen und nebenbei gleich zwei Jobs angenommen, um die sich sonst keiner riss – Nachtwächter in der Tierklinik, in den Morgenstunden dann Austräger der Frankfurter Allgemeinen –, um sich seine erste Wohnung in der Stadt leisten zu können. Die war ein Loch, verglichen mit jenem Anwesen, das er heute besaß.

Er trank den Rest seines Espressos, stellte das Tässchen zum anderen Geschirr in die Maschine, wandelte durchs Wohnzimmer und genoss die Kühle des Carrara-Marmors unter den blanken Füßen. Die Sonne schien kraftvoll durchs rahmenlose Ostfenster und strich über den Richter, der seit fünf Jahren an der Wohnzimmerwand hing. Fünfzehntausend hatte das Bild damals gekostet. Heute war es mindestens das Doppelte wert – wer da sein Geld noch aufs Sparbuch legte, war selber schuld.

Er hörte den Dieselmotor eines Fahrzeugs, das sich die Einfahrt hochquälte. Der Keilriemen quietschte, und obwohl Dornhoff den Wagen nicht sehen konnte, reichte schon der blecherne Klang der Tür, um Mitleid mit dem Fahrer zu empfinden. Vermutlich arbeitete er für einen dieser schrecklichen Lieferdienste, die Ricarda das Zeug brachten, das sie im Internet bestellte. Er hatte sich schon vor Tagen vorgenommen, seine Frau darauf anzusprechen. Schließlich schadete sie damit der heimischen Wirtschaft, der Dornhoff viel zu verdanken hatte. Insbesondere jenem Teil der heimischen Wirtschaft, der es mit dem Steuernsparen übertrieb oder andere Wege suchte, die globalen Geldströme in die eigene Tasche umzuleiten. Die, die erwischt wurden, brauchten anschließend einen Strafverteidiger. Als solcher konnte Dornhoff sie zwar nicht herausboxen, schaffte es aber immer wieder, geheime Deals mit der Staatsanwaltschaft auszuhandeln, die seinen Mandanten eine zweite oder dritte Chance im Leben eröffneten. Keiner war gerissener in diesen Verhandlungen als Eric Dornhoff – und keiner wusste besser, wie man als Anwalt daran mitverdiente.

Der Lieferwagen setzte piepsend die Einfahrt zurück und fuhr davon. Dornhoff ging wieder in die Küche, trank ein Glas Wasser und überflog die Tablet-Ausgabe der FAZ. Aber die Nachrichten waren an diesem Tag so unspektakulär wie der Posteingang seines E-Mail-Kontos, den er anschließend aufrief.

Es würde wohl ein ruhiger Tag werden. »Another Day in Paradise«, fiel Dornhoff der Song von Phil Collins ein. Mit der Melodie auf den Lippen stieg er die mächtige Steintreppe ins Obergeschoss hoch. Dort verhielt er sich leise, weil seine Frau Ricarda spät heimgekommen war und mindestens bis Mittag ausschlafen wollte, wie sie ihm irgendwann in der Nacht ins Ohr gelallt hatte.

Eine Stunde später verließ Dornhoff sein Anwesen – geduscht, rasiert, in Schale geworfen und ausgestattet mit ausreichend Zeit, um den Alltags-911er links liegen zu lassen und ein Fahrzeug aus der Garage zu holen, das dieses wundervollen Tages würdig war.

Neben dem Hauseingang lag das Paket, das der Bote vorhin gebracht hatte. Aus bloßer Neugier spähte er hinüber, konnte es anhand der Verpackung aber keinem der üblichen Verdächtigen zuordnen. Also bückte er sich, hob es auf, drehte es um – und staunte: Das Päckchen war an ihn selbst adressiert. Ohne Absender. Es war leicht und viel zu groß für den Inhalt, der frei darin herumrutschte. Was es war, konnte Dornhoff nicht sagen. Irgendetwas Hartes, Kompaktes, doch bestellt hatte er bestimmt nichts. Er runzelte die Stirn, dachte sich aber nichts weiter und nahm das Päckchen mit in die Garage.

Der Anblick seines Fuhrparks verschaffte ihm wie immer ein Hochgefühl. Manche mochten seine Leidenschaft für schöne Autos und Motorräder belächeln oder gar für primitiv halten, aber mit solchen Leuten umgab er sich nicht. Dornhoff hatte viele Freunde, die seine Leidenschaft teilten und ihn für seine Sammlung bewunderten.

Er entschied sich für sein Highlight, den 1960er Mercedes 300 SL Roadster, für den ihm vor Kurzem eine knapp siebenstellige Summe angeboten worden war. Das Ding war ein Goldgriff gewesen. Dornhoff hatte einen Bernie-Madoff-Möchtegern vertreten, dessen Anlagebetrug nicht nur nach exakt derselben Masche lief wie der des ehemaligen Wallstreet-Lieblings, sondern auch in exakt derselben Weise aufflog. Das Spiel mit der Gier funktionierte eben immer wieder aufs Neue – bis am Ende auch den Tätern die eigene Gier zum Verhängnis wurde. Statt eines Honorars hatte Dornhoff sich den 300 SL ausgesucht, der offiziell der Frau seines Mandanten gehörte. So wechselte das Schätzchen in seine Garage und war heute bereits das Dreifache von damals wert.

Das Verdeck stand offen, sodass Dornhoff das Päckchen auf den Beifahrersitz werfen und auf dem ledergepolsterten Fahrersitz Platz nehmen konnte. Alles im SL verströmte Oberklasse und den Luxus einer längst vergangenen Zeit. Damals gab es noch keine elektronischen Helfer für jedes Problemchen, und Dornhoff liebte es. Mit geschickten Handgriffen erweckte er den Motor zum Leben, pilotierte den Oldtimer mit sattem Brummen auf die Straße hinaus und fuhr absichtlich einen Umweg, der ihn an den nobelsten Villen am Lerchesberg vorbeiführte. Er stellte sich vor, wie manchen Nachbarn angesichts des Eine-Million-Euro-Wagens der Neid zerfraß, weshalb er extra viel Gas gab. Die Sonne schien ihm ins Gesicht, eine frische Brise wehte ihm um die Nase, und das Leben hätte nicht besser sein können …

… bis er vor der Untermainbrücke an der Ampel stand und ein paar Teenager sich über ihn und seine »Stinkekarre« lustig machten. Zunächst sah er noch weg, tat so, als müsste er sich ganz auf die Ampel konzentrieren, aber ihm entging keiner ihrer Kommentare. Aus dem Augenwinkel sah er, wie sie sich die Nase zuhielten und eindeutige Gesten machten.

Wenn die wüssten, dachte er, und gleich darauf: Gut, dass sie es nicht wissen.

Als die Ampel endlich grün wurde, reagierte der Opelfahrer vor ihm nicht. Dornhoff bemerkte, dass der Mann abgelenkt war und nicht nach draußen sah – bestimmt tippte er gerade auf seinem Smartphone herum. Er hupte, was die Teenager lauthals nachäfften. Dann endlich fuhr der Opel an, und Dornhoff stieg voll aufs Gas, um die Idioten an seinem Auspuff riechen zu lassen.

Bald hatte er sich wieder beruhigt und schaltete hoch. Der Motor arbeitete kraftvoll und präzise wie ein Uhrwerk – deutsche Wertarbeit eben –, aber jetzt hörte er noch ein weiteres Geräusch, das von rechts kam. Eine Melodie und doch keine, ein Gepiepse, nicht von draußen, sondern aus dem Wagen, was aber überhaupt nicht zur alten Technik des Fahrzeugs passte.

Das Paket.

Dornhoff sah zum Beifahrersitz, doch da lag es nicht mehr. Eine Ecke ragte aus dem Spalt zwischen Sitz und Tür auf. Er lehnte sich nach rechts und renkte sich beinahe den Arm aus, um das Päckchen zu fassen zu bekommen. Er hatte es, spürte, wie es vibrierte, doch dann glitt es ihm wieder aus den Fingern.

Noch einmal streckte er sich, griff in den Spalt, ertastete es, packte es an einer Ecke …

… und hörte eine Hupe, die rasch lauter wurde.

6 Benjamin Sommer, 7

Papa fährt total komisch. Beinahe wären wir eben in ein anderes Auto reingekracht, aber wir sind gerade noch rechtzeitig davor stehen geblieben. Teddy ist nach vorne gepurzelt, weil er immer in der Mitte sitzen darf und sich gar nicht anzuschnallen braucht. Jetzt schimpft Papa zum Fenster raus, und ich singe ein Lied, damit ich es nicht höre.

Natürlich hat Papa verschlafen. War ja logisch. Dann hatte er es auf einmal furchtbar eilig, wahrscheinlich wegen der Schule. Wir sind nämlich schon öfter zu spät gekommen. Heute bin ich total gespannt, was die anderen Kinder sagen, wenn sie mich sehen.

Ich strecke mich ganz nach vorne, schaffe es aber nicht, an Teddy zu kommen.

»Papa … Teddy!«, sage ich mit dem Schnuller im Mund. Der muss gleich im Auto bleiben, genau wie Teddy. Ich bin nämlich schon viel zu groß dafür. Aber ich bekomme beides ja nach der Schule wieder.

»Papa!«

»Lass mich in Frieden!«

Ich erschrecke, aber nur kurz. Weil ich weiß, dass er es nicht böse meint. Er muss sich nämlich ganz fest konzentrieren. Mama hat immer geschimpft, wenn Papa Auto gefahren ist und sich nicht ganz darauf konzentriert hat. Mama hat keinen Führerschein gehabt, aber das macht nichts, weil man ja trotzdem schimpfen kann. Außerdem hatten wir den Bus. Oder das Fahrrad. Nur wenn es ganz eilig war oder wichtig, brauchten wir Papa. Zum Beispiel, wenn wir verschlafen haben. Oder als Mama schnell ins Krankenhaus musste.

Jetzt nimmt Papa schon wieder sein Handy und versucht, wen anzurufen. Dabei weiß ich ganz genau, dass man das nicht tun darf, weil es schlecht fürs Konzentrieren ist. Außerdem schaut er immer wieder auf die Zettel, die er vorhin aus seiner Tasche gezogen hat und die jetzt dort liegen, wo Mama früher gesessen hat.

»Lass das, Papa«, sage ich.

»Pscht!«, zischt er nach hinten, und ich wünschte mir, ich könnte Teddy an mich drücken. Aber er liegt immer noch zwischen den Vordersitzen, mit der Schnauze nach unten.

Papa redet so angestrengt mit jemandem, dass er einfach an der Schule vorbeifährt. Ich will ihm sagen, dass er umdrehen soll, aber dann schimpft er. Ich muss schon wieder weinen.

Irgendwie ist heute alles nicht richtig.

Papa fährt weiter, mit der einen Hand am Lenkrad und der anderen am Ohr. Er biegt jetzt um die Ecke, die wir immer nehmen, wenn wir Mama besuchen. Aber das ist doch falsch!

Er telefoniert und telefoniert, und es hört sich nach Erwachsenenzeug an.

Vielleicht hat Papa das mit der Schule und Mama bloß durcheinandergebracht? Ich kann nicht länger still sein. »Papa, die Schule«, sage ich, aber er reagiert nicht, sondern wird immer lauter mit dem, den er anruft. Dann wartet er, hört noch ein bisschen zu und legt einfach auf, ohne sich zu verabschieden.

Er wirft sein Telefon auf den Mamasitz. Dabei weiß ich genau, dass man teure Sachen nicht herumwerfen darf, weil sie davon kaputtgehen. Nur Teddy geht niemals kaputt, sondern muss bloß genäht werden oder eine Runde in der Waschmaschine fahren.

»Papa, ich muss doch zur Schule!«

»Sei still!«, sagt er böse. Er holt sich das Handy zurück und tippt darauf rum, während er fährt. Ohne zu schauen! Ich merke genau, wie wir immer weiter zur Seite ziehen. Ich will schon wieder etwas rufen, da reißt Papa das Fahrzeug so schnell herum, dass mein Kopf gegen die gepolsterte Lehne schlägt. Aber sonst passiert nichts weiter.

Dann sind wir plötzlich bei Mama. Besser gesagt, auf dem Parkplatz davor.

Papa steigt aus und kommt zu mir nach hinten. Er macht mir den Gurt ab, packt mich und stellt mich auf den Gehsteig, als ob ich das nicht alleine könnte.

»Aber Papa, ich muss doch zur Schule!«, sage ich wieder, aber er antwortet nicht. Er nimmt mich an der Hand und zieht mich hinter sich her, zwischen den fremden Grabsteinen hindurch. Es ist derselbe Weg wie immer, vorbei an der traurigen Weide, ganz bis zum Ende, dahin, wo Mama liegt.

Mamas Grab ist total hübsch. Es ist sogar noch ein richtiges, mit Erdhaufen und einem Kreuz, das drinsteckt. Mama wurde nämlich in der Kiste begraben. Die meisten Toten werden in kleine Dosen verpackt, damit man sie besser stapeln kann. Ohne Quatsch! Papa hat es mir gezeigt. Sie stehen dann nebeneinander und übereinander in einer riesigen Wand, statt unter der Erde zu liegen.

Papa hat das für Mama nicht gewollt, und ich habe ihn voll verstanden. Erstens, weil es sicher total eng ist in der Dose. Und zweitens ist es doch viel schöner, wenn man unter der Erde liegt und den Blumen beim Wachsen zusehen kann. Auch wenn das mit den Würmern eklig ist.

»Hallo, Mama!«, sage ich und schäme mich, weil ich erst jetzt merke, dass ich den Schnuller drin habe. Ich weiß, dass sie das nicht mag. Ich nehme ihn schnell heraus und verstecke ihn in meiner Hand. Dann frage ich mich, was sie wohl zu unserem neuen Spiel sagt. Papa hat ihr bestimmt schon davon erzählt und dass es total geheim ist, so geheim, dass man nicht mal sagen darf, dass man es überhaupt spielt. Außerdem habe ich richtig Schiss vor den bösen Männern, und nicht mal das darf ich sagen. Aber Mama kriegt sowieso alles mit, weil sie ja von oben zusehen kann.

Auch Papa sagt etwas. Er geht in die Hocke und redet mit Mama, wie er früher mit ihr geredet hat. Er sagt, dass ihm was leidtut.

Ich versuche, mir Mama vorzustellen und wie sie uns gerade anschaut. Aber das geht meistens nur mit Foto oder wenn ich sie als Engel male. In meinem Kopf hat sie schon gar keine Farben mehr.

Papa erzählt jetzt von der Wohnung. Dass er sich Mühe gibt, aber dass alles so schwer ist und er nicht mehr kann. Er glaubt, ich höre ihn nicht, dabei weiß ich seit dem Kindergarten, dass ich Luchsohren habe. Dann weint er. Ich merke es genau, obwohl er seine Augen hinter einer Hand versteckt.

»Gießen wir die Blumen?«, frage ich, um ihn aufzumuntern. Manchmal gießen wir zusammen.

Papa schüttelt den Kopf. »Wir haben keine Zeit, Benni.«

»Aber sie sind schon ganz trocken!«, sage ich. »Dann mach ich es eben alleine.«

»Hast du mich nicht gehört?«, sagt Papa und klingt schon wieder böse. Dabei sind wir hier bei Mama! Sie mag es überhaupt nicht, wenn wir streiten. Papa und du müsst immer gut aufeinander aufpassen, hat sie gesagt, als sie noch reden konnte.

Heute ist einfach alles Kacke. Ich weiß, das sagt man nicht. Aber es stimmt.

Papa verabschiedet sich von Mama und weint schon wieder. Dieses Mal fällt es ihm besonders schwer. »Bitte vergib mir«, sagt er.

Ich weiß nicht, was er damit meint, aber ich bleibe besser still.

»Komm jetzt!«, ruft Papa, der schon ein paar Schritte zum Auto vorausgegangen ist.

Ich sage noch schnell Tschüs zu Mama und dass sie gerne ein bisschen Aufpasszeit als Engel von mir abzwacken darf, für Papa, weil ich schon ganz gut alleine klarkomme. Ich weiß nämlich, dass ich stark bin. Auch wenn alle das Gegenteil glauben.

Dann laufe ich Papa nach.

»Fahren wir jetzt endlich zur Schule?«, frage ich, als ich bereits wieder angeschnallt hinten sitze und Teddy umarme.

Papa schüttelt den Kopf. »Keine Schule mehr«, sagt er, steigt ein und startet den Motor.

»Aber ich muss doch jeden Tag zur Schule!«