10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

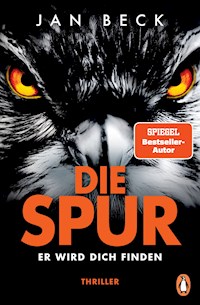

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Dorn - Simon Dorn und Lea Wagner ermitteln

- Sprache: Deutsch

Ein Serienkiller. Ein traumatisierter Kriminalpsychologe. Ein verfallenes Hotel, in dessen Zimmern Ungeheuerliches geschieht. Der erste Fall für Simon Dorn und Lea Wagner

Kriminalpsychologe Simon Dorn beendet nach zahlreichen persönlichen Schicksalsschlägen seinen Polizeidienst und zieht sich in das leerstehende Hotel Dornwald in Bad Gastein zurück. Dort setzt er heimlich seine Arbeit fort. Zimmer für Zimmer verwandelt er das Dornwald in einen Schaukasten ungelöster Mordfälle. Einzige Verbindung zur Außenwelt: Karla Hofbauer vom Cold Case Management am Bundeskriminalamt Wien. Als Hofbauer in Hamburg ermordet wird, deutet alles auf einen Serientäter hin. Die junge Kriminalpolizistin Lea Wagner folgt Hofbauers Spuren nach Bad Gastein und kommt als ungebetener Gast. Doch bald schon ermitteln Dorn und Wagner gemeinsam und jagen einen Mörder, der keine Grenzen kennt.

Entdecken Sie auch Jan Becks fesselnde Thriller-Reihe rund um die Ermittler Inga Björk und Christian Brand: »Das Spiel«, »Die Nacht«, »Die Spur«, »Das Ende«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

BEVORJANBECK, Jahrgang 1975, sich dem Schreiben widmete, arbeitete er als Jurist. Seine Thriller rund um Inga Björk und Christian Brand (Das Spiel, Die Nacht, Die Spur, Das Ende) landeten allesamt auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Wenn Jan Beck nicht gerade schreibt, verbringt er seine Zeit in der Natur, besonders gerne im Wald.

Die Erfolgsserie in der Presse:

»Das ist die perfekte Geschichte, die dir das Blut in den Adern gefrieren lässt.« WDR Lokalzeit über »Das Spiel«

»Verdammt gut geschriebener, höchst spannender, rasanter und genialer Thriller […] Großes Kino!« Krimikiste über »Die Nacht«

»Hochspannung bis zur letzten Seite – Pageturner mit Suchtpotenzial.«

meine woche über »Die Spur«

Außerdem von Jan Beck lieferbar:

Das Spiel. Es geht um dein Leben. Thriller

Die Nacht. Wirst du morgen noch leben? Thriller

Die Spur. Er wird dich finden. Thriller

Das Ende. Dein letzter Tag ist gekommen. Thriller

www.penguin-verlag.de

Der erste Fall für Simon Dorn und Lea Wagner

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 der Originalausgabe by Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

[email protected](Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack

Redaktion: Bianca Dombrowa

Umschlaggestaltung: bürosüd, München

Umschlagmotiv: plainpicture/John Heseltine

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-32115-4V003

www.penguin-verlag.de

Für Lars

»Vielleicht ist alles Schreckliche im tiefsten Grunde das Hilflose, das von uns Hilfe will.«

RAINER MARIA RILKE

»Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.«

ALBERT CAMUS

Prolog

Als er nach Hause kommt, merke ich sofort, dass er anders ist als sonst.

»Hallo«, sagt er knapp.

»Was hast du?«

Er schüttelt bloß den Kopf.

Ich darf ihn nicht drängen. Nur eine Frage auf einmal. Er wird mir eine Antwort geben. Er gibt mir immer eine Antwort.

»Iss!«, sagt er und stellt einen Plastiksack auf den Tisch, der nach asiatischen Nudeln riecht. Hühnerfleisch. Das dritte Mal schon diese Woche. Aber ich werde mich hüten, mich zu beklagen.

Still packe ich aus, nehme die Plastikgabel und schaufle die Nudeln in mich hinein.

»Schneller.«

Ich halte den Kopf unten. Ich weiß, dass ihn etwas beschäftigt. Er ist sonst nicht so streng. Meistens ist er liebevoll und dankbar dafür, mich zu haben. Außer, mir passieren Fehler. Ich darf keine Fehler machen. Deshalb esse ich, so schnell ich kann. Keine Fehler. Ich kenne seine Gesetze. Wenn ich sie befolge, passiert mir nichts.

Im Nu ist die halbe Portion verschwunden. Ich schlucke viel zu große Portionen und komme dabei ins Würgen. Er könnte das als Undank empfinden. Ich muss immer dankbar sein, für alles, was er tut.

»Es ist so weit«, sagt er.

Ich weiß nicht, ob das eine Aufforderung oder eine Antwort auf meine Frage sein soll: was er denn hat. Deshalb bleibe ich still und esse immer weiter, bis bloß noch ein oder zwei Gabeln im Pappkarton sind. Die Portion ist größer als sonst. Ich muss etwas trinken, doch er gibt mir nichts.

»Runter damit.«

Ich tue, was er will, und ich tue es mit Gewalt. Wenn ich mich übergebe, wird er richtig böse. Essen ist kostbar. Ich muss immer aufessen, bis zum letzten Krümelchen. Wir wissen nicht, was kommt, und wir brauchen die Reserven.

»Pack die Sachen«, sagt er dann.

Ich reiße meinen Kopf hoch. Er muss das Unverständnis sehen, aber das nehme ich in Kauf. Emotionen sind erlaubt. Bloß in der Öffentlichkeit darf ich sie niemals zeigen.

»Wieso?«, frage ich und hoffe, dass er die vorige Frage inzwischen beantwortet hat. Ich gebe mir solche Mühe, doch manchmal bin ich einfach zu dumm für die Gesetze.

»Wir müssen weg«, sagt er, und ich bin erleichtert und erschüttert zugleich. »Weg?«

»Fort. Verstehst du das eher?«

Ich mache die Augen groß. »Ganz fort?«

»Ja.«

»Wann?«

»Jetzt.«

»Jetzt?«, frage ich entsetzt.

Er nickt streng.

Ich überlege, wann ich hierhergekommen bin. Es ist lange, sehr lange her. Und davor?

Schreckliche Erinnerungen prasseln auf mich ein.

»Wohin gehen wir?«, frage ich, obwohl ich mir die Antwort schon vorstellen kann. Aber sie gefällt mir nicht.

»Pack!«, ruft er so laut, dass ich zusammenzucke.

Ich springe auf und tue, was er von mir verlangt.

»Den kleinen Koffer, nicht den großen. Nur das, was nötig ist. Mach schon!«

Ich mache, so schnell ich kann. Ich raffe Unterwäsche zusammen und Kleidung für den Tag, Make-up, Zahnputzsachen, Cremes. Um Reisepass, Telefon und Geld muss ich mich nicht kümmern, das hat alles er.

Im Nu ist der kleine Koffer voll. Dabei gäbe es noch mehr, was ich mitnehmen will. So vieles, an dem mein Herz hängt. Ich bräuchte den großen Koffer. Aber ich weiß, ich darf es nicht ansprechen, geschweige denn mich wehren.

Was nicht Platz hat, werfe ich zurück in den Schrank.

»Wohin, wirst du erfahren, sobald ich es weiß«, beantwortet er die Frage von vorhin.

Meine Beine kribbeln, und ich zittere am ganzen Körper. Ich will nicht weg. Ich liebe die Stadt. Die Wohnung. Mein Leben, wie es jetzt gerade ist.

»Warum müssen wir fort?«

»Du weißt, warum.«

Wir können hierbleiben, solange es sicher ist, sagte er mir immer wieder.

Also sind wir wohl nicht mehr sicher.

»Was war denn?«, flüstere ich fast.

Als ich seine traurigen Augen sehe, erkenne ich es und gebe mir die Antwort selbst: »Das Böse hat uns gefunden.«

Er nickt. Für einen Moment sehe ich seinen Schmerz, wie eine Kerbe in seiner Selbstsicherheit.

Ich werde wütend auf ihn, aber noch mehr auf das Schicksal. Nach all der Zeit hier, dieser glücklichen Zeit, in der ich alle Gesetze befolgte, in der ich alles für uns getan habe, ist das Böse in unser Leben zurückgekehrt.

»Wir müssen jetzt gehen«, sagt er.

Ich kann nicht verhindern, dass mir die Tränen kommen.

»Keine Angst. Ich sorge für dich. Niemand wird dir jemals wehtun.«

»Ich weiß«, wimmere ich.

»Du weißt, ich tue es für dich.«

»Ja.«

Eine Stunde später stehen wir auf dem Bahnsteig und warten auf den Zug. Es ist spät, und niemand kümmert sich um uns. Nichts ist anonymer als ein Bahnsteig. Und nichts kälter. Die Ungewissheit vor dem, was vor uns liegt, fühlt sich an wie ein aufziehender Wintersturm. Mich fröstelt trotz der angenehmen Temperaturen. Ich will schlafen und vergessen.

»Geht es?«, fragt er, und ich nicke.

Ich verberge mein Gesicht, so gut es geht. Ich darf nicht auffallen und habe Angst, dadurch erst recht aufzufallen. Das Böse ist wieder da. Ich weiß nicht, wie das Böse aussieht. Wie es ist. Ich habe ihn mal gefragt. »Du wirst es erkennen, wenn du es siehst«, sagte er da.

Der Zug fährt ein, bleibt stehen, die Türen öffnen sich.

Doch plötzlich schiebt er mich von der Tür weg, dorthin, woher wir gekommen sind. »Schnell!«, zischt er mir ins Ohr.

Angsterfüllt schaue ich zur Seite – und sehe es selbst.

Das Böse.

1

Wenige Stunden zuvor

Die Schlange, die sich vor der Ausgabestelle der Mission Hamburg gebildet hatte, war lang. Bis draußen um die Ecke standen sie: Alte, Junge und alles dazwischen. Karla bemerkte, wie sie zu Boden schauten, wenn sie endlich an der Theke waren. Nur selten schaffte es ein Dankeschön, sich gegen den allgemeinen Lärm in der Küche durchzusetzen.

Karla schöpfte ihnen Suppe in die Teller und gab sie weiter an Veronika, die Brot dazulegte und das Essen auf einem Tablett über die Theke reichte.

»Schneller«, drängte Veronika.

»Ich will nichts verschütten«, sagte Karla. Sie bemühte sich vergeblich, ihr mangelndes Talent zu verbergen. Sie konnte weder kochen noch servieren. Und ja, selbst das simple Schöpfen von Suppe konnte eine Herausforderung sein, wenn man es nur als Vorwand benutzte, um hier an der Theke stehen und die Leute beobachten zu können.

Zum Glück schien keiner ihre wahren Absichten zu bemerken. Es war wohl die Scham, die den Bedürftigen den Mut nahm, ihrem Gegenüber in die Augen zu sehen. Scham darüber, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Das Leben nicht mehr im Griff zu haben. Ohne das Angebot, hier Hunger zu leiden.

Diese Armut zu erleben, berührte Karla mehr, als sie erwartet hätte. Essen war ein ebenso lebenswichtiges Gut wie die Luft zum Atmen. Sich nicht mal die Nahrung leisten zu können, während ringsum Rekordgewinne vermeldet wurden, war doch absurd. Es zeigte das fundamentale Versagen einer Gesellschaft, die bloß behauptete, fortschrittlich zu sein, während sie in Wahrheit auf denselben ausbeuterischen Prinzipien beruhte wie vor hundert oder fünfhundert Jahren.

Karla sah nicht bloß Obdachlose, Süchtige und Kranke. Mit denen hatte sie in der Mission gerechnet. Doch hier waren mehrheitlich ganz normale Menschen versammelt, mit Manieren, gewaschenen Haaren, sauberer Kleidung – und einfach zu wenig Geld, um satt zu werden.

Aber Karla war nicht nach Hamburg gekommen, um die Welt zu retten. Nicht so jedenfalls, wie man es in der Mission Hamburg versuchte. Karla war wegen eines einzigen Menschen hier. Wenn er es denn verdiente, ein Mensch genannt zu werden.

Karla war auf der Suche nach einem Teufel.

Seit Jahren war sie auf der Jagd nach ihm. Doch noch nie war sie ihm so nahe wie jetzt. Sie wusste es, alles sprach dafür, und auf ihren Instinkt hatte sie sich immer verlassen können. Hier konnte sie den Teufel förmlich riechen. Wie er aussah, das wussten nur die, die nie mehr in der Lage sein würden, ein Phantombild zu liefern.

Weil sie tot waren.

Karla gab sich Mühe, nicht aufzufallen. Sie spielte die Rolle der wohlhabenden Städterin, deren Kinder das Nest verlassen hatten und die nun versuchte, die entstandene Leere mit guten Taten zu füllen. Der Leiter der Mission hatte nicht lange nachgefragt, als sie sich ihm heute Nachmittag vorgestellt hatte. Jede helfende Hand sei willkommen, hatte er gesagt und ihr Veronika vorgestellt, die ihr die Arbeit zuteilen würde.

Karla holte unwillkürlich Luft, als ein Mann an die Reihe kam, dessen Gesicht man sich auch auf dem Cover eines Magazins hätte vorstellen können. Kantig, braun gebrannt und glatt rasiert. Auch die Frisur war makellos. Er wirkte noch deplatzierter als viele andere hier. Und dennoch stand er um Suppe an, lächelte sanft, wirkte offen und freundlich.

Die Vorstellung, dass jeder hier der Teufel sein konnte – auch er –, ließ sie frösteln.

»Sie sind neu«, sagte er, wobei er sich zum Reden die Hand vor den Mund hielt.

Karla schwieg.

»Sie kommen nicht von hier, oder?«

»Wer schon«, murmelte Karla. Sie hob die Kelle zum Teller und drehte sie langsam um. Bohnen schwammen in der Brühe, Kartoffeln und Wurstscheiben.

Sie musste ihre Chance nützen. »Steht mir eine Krone auf der Stirn?«, fragte sie und zwang sich, ihm wieder in die Augen zu sehen. Es war die Frage, die er verstehen würde. Wenn er es war.

Er schüttelte verständnislos den Kopf und zog zu Veronika weiter, der er dasselbe Lächeln schenkte und sich anschließend an einen Tisch setzte, wo nur noch ein Platz frei war. Keiner der anderen beachtete ihn.

»Machst du bitte weiter?«, drängte Veronika.

»Verzeihung«, stammelte Karla und füllte den nächsten Teller für eine ältere Frau, die um eine Portion ohne Würstchen bat. Aus dem Augenwinkel sah Karla den nächsten Mann, der in die Schablone passte.

»Steht mir eine Krone auf der Stirn?«, fragte sie auch ihn, als er vor ihr stand.

»Was?«, gab er zurück. Er wirkte erschrocken.

Karla dachte an den Selbstverteidigungsstift in ihrer Hosentasche. Eine Sekunde, dann hatte sie ihn in der Hand. Zwei, und der Typ bekam ihn in die Rippen. Drei, und er lag vor ihr am Boden, fertig zum Abtransport.

Und dann?

Karla wusste, dass ihr Plan Lücken aufwies. Dass sie hier in Deutschland kein Recht hatte zu ermitteln, geschweige denn jemanden festzunehmen, selbst dann nicht, wenn er unter dringendem Tatverdacht stand. Sie würde einem deutschen Beamten nur schwer verklickern können, was sie hier machte und wieso man besser sofort das Bundeskriminalamt einschaltete. Ab einem bestimmten Punkt würde sie improvisieren und auf ihr Glück hoffen müssen.

»Was war das gerade?«, fragte er erneut.

Karla schwieg. Sie hatte es deutlich genug gesagt. Sie stellte sich vor, wie es gewesen sein musste, in diese dunklen, stechenden Augen zu starren. Zu ahnen, dass sie das Letzte sein würden, was man sah, bevor man eiskalt ermordet wurde. Ein Zittern erfasste sie, das sie nicht von sich kannte. Sie, die abgebrühte, hochdekorierte Kriminalbeamtin aus Wien, machte sich hier in Hamburg beinahe in die Hose.

Dann wandte auch er sich ab, nahm sein Essen und suchte sich in aller Ruhe einen freien Platz im Saal, nicht weit von dem anderen entfernt, dem mit dem hübschen Gesicht.

Eine halbe Stunde später hatte sie bereits fünf Verdächtige ausgemacht und allen die gleiche Frage gestellt. Als Nicht-Eingeweihter konnte man sie nur seltsam finden. Der Täter hingegen würde sofort wissen, dass er aufgeflogen war.

Doch danach sah es leider nicht aus …

Bald hatte auch der letzte Wartende seine Mahlzeit bekommen, und der Speisesaal leerte sich zusehends. Karla half, die Teller einzusammeln. Als der Kerl mit dem dunklen Blick aufstand, rempelte sie ihn von der Seite an, scheinbar unabsichtlich, wobei die Teller zu Boden fielen. »Entschuldigung«, murmelte sie und bückte sich. Auch er ging runter und half, die Teile zusammenzusammeln. Genau wie sie gehofft hatte.

»Sie schon wieder«, sagte er.

»Ja, ich.«

»Was sollte denn das mit der Krone und der Stirn? Sehe ich so aus, als wollte ich hier philosophieren oder so?«

Sie hob ihren Blick und starrte ihn an. Aus der Nähe betrachtet waren es bloß die dunklen Augenringe, die ihn böse wirken ließen. Links und rechts davon gab es zahlreiche Lachfältchen, die von einem besseren Leben erzählten.

»Ist so ein Spruch, wo ich herkomme«, behauptete Karla, die wusste, dass man das Aussehen eines Menschen nicht überbewerten durfte. Es gab Mörder mit Engelsgesicht, Mörder mit Gangstervisage und alles dazwischen. »Es wäre doch schön, wenn einem eine Krone auf der Stirn stünde, oder?«, präzisierte sie die Frage und betonte die essenziellen Wörter, um es eindeutig zu machen.

»Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber möglicherweise haben Sie sich an der Tür geirrt. Das hier ist kein Kaffeekränzchen Ihrer Wohlfühlblase. Keiner, der hierherkommt, verschwendet auch nur einen Gedanken an eine Krone und wo sie geschrieben steht, ob auf der Stirn oder am Arsch!«, sagte er laut genug, um alle hier mithören zu lassen.

Karla wusste längst, dass sie sich in ihm geirrt hatte. »Verzeihen Sie«, murmelte sie und trug die Scherben weg. Die Leute starrten sie an. Im Saal wie hinter der Theke. Immerhin passte sie perfekt ins Rollenklischee der großbürgerlichen Hausfrau, die mit dem Sozialdienst hier bloß ihr Gewissen beruhigen wollte.

Sie würde morgen wiederkommen, und falls nötig auch übermorgen. Irgendwann würde der Teufel hier aufkreuzen, in der Mission, von deren IP-Adresse aus er bereits dreimal Kommentare im Internet veröffentlicht hatte.

Das freie WLAN hier war Teil des Angebots, das Passwort stand auf allen Tischen. Wer kein Geld für einen Datentarif auf dem Handy hatte, war genauso froh darum wie jemand, der nicht gefunden werden wollte.

»Geht es dir gut?«, fragte Veronika, als Karla hinter den Tresen kam, um beim Aufräumen zu helfen.

»Ja, ja, danke. Die Aufregung … und meine Ungeschicklichkeit.«

»Das erste Mal ist immer schwer. Du hast es doch ganz gut gemacht.«

Karla merkte genau, dass Veronika nur höflich sein wollte, und gab ihr ein Lächeln zurück.

Gegen zweiundzwanzig Uhr war endlich alles aufgeräumt. Karla schnappte Mantel und Schirm, verabschiedete sich und ging.

Das Wetter hatte sich gebessert. Sie hob den Kopf und sah den Mond zwischen Wolkenfetzen leuchten. Sie roch die feuchte, kühle Luft, aber auch Öl und Treibstoff, wie man es in Hafennähe erwartete.

Sie hatte Lust, zu Fuß zum Hotel zu spazieren, um den Kopf freizukriegen. Egal, ob es eine Stunde dauerte oder länger. Ihr Zimmer hatte eine Badewanne, in der sie sich hinterher würde aufwärmen können. »Na dann«, sagte sie, schritt los und hatte schnell die ersten zwei-, dreihundert Meter hinter sich gebracht.

Karla ging den Fall noch mal im Kopf durch.

Sie war auf den Tipp eines deutschen Kollegen hin nach Hamburg gekommen. Er hatte ihr den Hinweis auf die IP-Adresse gegeben. Genau wie in ihrer Heimat Österreich waren die Behörden auch in Deutschland viel zu schwerfällig, um schnell genug im Internet auf Spurensuche zu gehen. Besonders plump wurde die Strafverfolgung, wenn es über die Landesgrenzen hinausging, wie in diesem Fall. Bis die entsprechenden Rechtshilfeersuchen bearbeitet waren, war der Teufel längst untergetaucht. Viel leichter war es, selbst auf die Suche zu gehen. Inkognito und inoffiziell, so wie sie es tat. Aber es war auch gefährlicher.

Plötzlich fühlte sie sich unsicher. Sie wollte telefonieren – oder wenigstens so tun als ob. Doch als sie ihr Handy suchte, fand sie es nicht. Sie tastete ihren Mantel ab, dann ihre Hosentaschen. Wann hatte sie es zuletzt gesehen? Hatte sie es in der Mission in die Hand genommen? Sie wusste es nicht mehr.

»Mist!«, schimpfte sie und drehte um. Gott allein wusste, wie oft sie das Ding schon vergessen hatte. Stets hatte sie es wiederbekommen.

Sie brauchte es. Also ging sie zurück und drückte die Klingel an der Mission – erfolglos. Und noch mal, mit demselben Ergebnis.

Das fehlende Handy war ein echtes Problem. Sie hatte keinen Laptop dabei. All ihre Daten, Telefonnummern und Passwörter steckten in dem Telefon. Sie musste gleich morgen früh noch mal hierherkommen.

Als sie sich abwandte und zur nächstgelegenen S-Bahn-Station gehen wollte, hörte sie den Klingelton. Ihren Klingelton, den niemand sonst hatte, persönlich eingespielt von ihrer Nichte Anna-Lena, die seit zwei Semestern Klarinette am Mozarteum in Salzburg studierte.

Karla riss den Kopf herum. Schwach leuchtete das Display in den Händen einer fremden Gestalt, die einen Kapuzenpullover trug.

»Hey!«, rief Karla.

Der Dieb rannte los.

»Stehen bleiben!«, schrie sie und folgte ihm, empört über den Undank der Welt. Da rackerte sie sich stundenlang für die Bedürftigen ab, und zum Dank dafür wurde man bestohlen …

Rasch holte sie auf. Sie mochte nicht mehr die Jüngste sein, aber im Hundertmeterlauf ließ sie noch heute alle Altersgenossen und bestimmt auch jüngeres Gemüse stehen. Sie versuchte, den taktischen Kugelschreiber aus der Hosentasche zu bekommen, was aber nicht ging, während man sprintete.

Kaum zehn Meter trennten sie noch, als der andere einen Haken schlug und an der Freihafenelbbrücke die Treppe zum Ufer hinunter nahm. Der Abstand zu ihm wurde immer kleiner, sie flog förmlich die Stufen nach unten …

Und plötzlich lag sie da. Der Nachhall eines Knalls wummerte in ihren Ohren. Aber sie registrierte nicht viel. Keine Schmerzen, keine Ursache. Nur die Wirkung war ihr bewusst: Sie lag auf dem Boden, und dieser Boden war kalt.

Dann kamen die Farben. Ein regelrechtes Meer davon funkelte plötzlich vor ihren Augen, aufgeregt wie die Millionen Ameisen, die man früher bei schlechtem Empfang auf dem Fernsehbildschirm sah.

»Wie hast du mich gefunden?«, hörte Karla die Stimme im selben Moment, in dem eine Welle von Schmerzen sie überrollte.

»Bitte … ich brauche Hilfe! Ich bin gestürzt«, versuchte sie sich dumm zu stellen.

»Du bist nicht gestürzt. Also? Wie hast du mich gefunden?«, wiederholte der andere.

»Wieso gefunden? Bitte, helfen Sie mir hoch! Behalten Sie in Gottes Namen mein Handy. Aber bitte rufen Sie Hilfe. Schnell!« Karla wusste, dass sie schwer verletzt war. Da war etwas nicht richtig mit ihrem Kopf. Jetzt spürte sie das warme Blut, das über Stirn und Nase lief, in ihren Mund, der das Eisen schmeckte.

Doch das war nicht das Schlimmste. Es durchfuhr sie wie ein Blitz, als sie plötzlich begriff, was diese Frage bedeutete. Sie hatte den Teufel gefunden. Und war ihm in die Falle gegangen wie eine blutige Anfängerin.

Wenn sie noch eine Chance haben wollte, musste sie sich weiter dumm stellen. »Ich will doch bloß mein Handy wiederhaben!«, schrie sie und schluchzte, ohne es zu wollen.

»Steht mir eine Krone auf der Stirn?«, wiederholte er die Frage, die sie in der Mission gestellt hatte. »Wie kommt man wohl auf so etwas?«

Karla wimmerte. Suchte fieberhaft nach einer Ausrede, die sie nicht fand.

»Okay. Ich zähle jetzt von drei zurück. Bei null bist du tot. Drei.«

»Bitte … ich … bitte nicht …«

»Zwei.«

»Es ist alles ein …«

»Eins.«

Karla nahm alle Kraft zusammen und folgte einer letzten, verzweifelten Eingebung, die tief aus ihrem Unterbewussten an die Oberfläche kam: »Ich will Ihnen doch nur helfen!«

Nichts.

Keine Null, kein Schlag. Nur Hamburger Nacht. Irgendwo ertönte ein Schiffshorn, woanders das Martinshorn der Polizei. Dazu das eigene Keuchen. Und all das Blut, das stumm um Hilfe schrie.

»Wie will jemand wie du mir helfen?«

Verzweifelt klammerte sie sich an den dünnen Faden, der ihr eine letzte Chance bot. »Ich weiß alles«, sagte Karla und bewegte ihre Hand ganz langsam zur rechten Hosentasche. Der andere schien es in der Dunkelheit nicht zu bemerken. Sie zog den Selbstverteidigungsstift heraus und umschloss ihn mit der Faust. »Ich verstehe Sie«, log Karla weiter, »ich will Ihnen helfen, aus der Sache rauszukommen. Alles wird gut. Deshalb bin ich hier.«

»Nichts wird je wieder gut.«

»Es gibt eine Möglichkeit«, sagte sie verzweifelt.

»Öffnen Sie die Augen. Los!«, zischte er.

Etwas wurde hell, ganz nah an ihrem Gesicht. Karla war verwirrt, zwängte die Augenlider auseinander und musste sie gleich wieder schließen, weil ihr Kopf zu explodieren drohte.

»Mach die Augen auf, verflucht!«

Sie versuchte es nochmals – und plötzlich sah sie etwas. Das Display ihres Handys. Das Foto von Anna-Lena, als die noch ein Kind war. Es war ihr Lieblingsfoto. Eine kleine Entschädigung dafür, niemals eigene Kinder bekommen zu haben.

Oben sah Karla das Symbol der Bildschirmsperre – das Vorhängeschloss –, das sich öffnete.

Der andere richtete sich auf und ging etwa zwei Meter weg.

Karla konnte ihn nur schemenhaft sehen, wusste aber, dies war ihre letzte Chance. Mit aller Kraft mühte sie sich auf die Knie, dann auf die Beine. Ihr war schwindlig und schlecht, so entsetzlich schlecht, aber sie schaffte es in die Senkrechte, holte aus … und spürte bloß, wie der Teufel ihren Arm wegschlug und sie mühelos zu Fall brachte.

»Alles wird wieder gut, ja?«, hörte sie ihn spöttisch sagen. »Wie Frau Oberst Karla Hofbauer aus Wien mir wohl helfen wird, alles wiedergutzumachen?«

Und da war plötzlich wieder Anna-Lenas Klarinettenstück. Doch es kam nicht aus ihrem Handy. Ihr Geist untermalte die letzten Takte ihres Lebens, während der Teufel sein Messer zog, es mit einer eleganten Bewegung ausklappte, sich zu ihr kniete und ihr in einem Zug die Kehle durchtrennte.

2

Das Hotel Dornwald hatte schon bessere Zeiten gesehen.

Bedeutend bessere.

Der Ort, an dem es lag, war ruhig, eingebettet zwischen Bergen, behütet vom Geist einer anderen Zeit.

Es war schon eine Weile her, als sich hier Adel und Großbürgertum ihr Stelldichein gaben. In den Gassen spazierten königliche Hoheiten, Industriemagnaten, Bankiers und andere Sorten betuchter Herrschaften aus aller Welt, die den Einheimischen, die nichts mit dem Tourismus am Hut hatten, wie Besucher von einem fremden Planeten vorkommen mussten. Man feierte rauschende Feste, knüpfte Netzwerke und Seilschaften und nahm wie nebenbei noch die Erholung mit, die der Kurort seinen illustren Gästen bescherte. Zurück ließ man Unmengen von Geld, das – geschickt investiert – dafür sorgte, dass Bad Gastein nur noch glamouröser wurde.

Dann, so unaufhaltsam wie einst die Ablösung der Pferdekutsche durch das Automobil, folgte der Abstieg. Es mochte in den Neunzehnhundertsiebzigern gewesen sein, in manchen Fällen etwas früher, manchmal auch etwas später, dass ein Hotel nach dem anderen seine Pforten schloss. Weil der Ort aus der Mode kam. Weil der Wintertourismus die Sommerfrische ablöste. Weil die Welt nach zwei Vernichtungskriegen ganz allgemein an Glanz verloren hatte. Und weil – Ironie des Schicksals – der Anblick geschlossener Hotels zu weiteren geschlossenen Hotels führte. Bereitwillig streckte die Natur ihre Arme nach den alten Bauten aus, überwucherte sie, stach ihre Wurzeln in jede Ritze und hinterließ eine Atmosphäre von Morbidität und Niedergang.

Seit ein paar Jahren nun versuchte man, dem Ort neues Leben einzuhauchen. Einzelne Hotels wurden renoviert, neue Attraktionen eingeführt und künstlerische Akzente gesetzt. Doch ob man jemals wieder an den Glanz und Glamour vergangener Zeiten würde anschließen können, stand in den Sternen.

Das Dornwald lag mitten im Ortszentrum, unweit des berühmten Wasserfalls, und trotz der zeitlosen Eleganz seiner Architektur hatte die Zeit ihre Spuren hinterlassen.

Das Hotel hatte lange durchgehalten. Länger als die meisten anderen. Gabriel und Franziska Dorn, Hoteliers in vierter Generation, hatten den Betrieb aufrechterhalten, solange es ging, bis weit in ihren Ruhestand hinein. Nachfolger gab es keine. Und so hatte auch das Dornwald 1987 seine Pforten für immer geschlossen.

Wer dem Hotelbau nahe kam, sah ein Bild der Vergänglichkeit: abgeplatzte Farbe, abgebrochenen Stuck, einen verwildert-verwunschenen Garten und zerbrochene Fenster, die notdürftig mit Brettern vernagelt worden waren. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass zwischen diesen Mauern jemand wohnen könnte.

Und doch, so erzählten es sich die Kinder im Ort, war es so. Es ist ein Geist, der dort hauste. Das wussten sie. Er frisst die Gäste. Kleine Kinder mag er besonders gern.

Doch jenes Kind, das in diesem Moment die mächtige Steintreppe zum Dornwald hochstieg, glaubte nicht an Gerüchte solcher Art.

Das Kind war immer schon mutig gewesen. Mutig – so nannten es die anderen, wenn man nicht an Geister und anderen Hokuspokus glaubte, sondern einfach nur sah, was man sah, hörte, was man hörte, und fühlte, was man eben fühlte. Für das Kind war das, was es gerade tat, keine große Sache.

Was es sich gerade mit geballten Fäustchen weiszumachen versuchte.

Gestern hatten sie – fünf gleichaltrige Freunde aus der Volksschule, die gerne von sich behaupteten, die Gegend unsicher zu machen – eine Wette abgeschlossen.

»Ins Dornwald traust du dich nie.«

»Was krieg ich dafür?«

»Du darfst mit meinem Stunt-Scooter fahren.«

»Das ist lahm.«

»Dann sag du.«

»Wenn ich reingehe, will ich deinen Scooter ganz.«

»Für immer?«

»Für immer.«

»Nie im Leben.«

Ein anderer Junge sprang dem Vorschlag bei. »Komm schon, Peter. Dein Vater kauft dir doch sofort einen neuen. Kannst doch behaupten, dass jemand ihn gestohlen hat.«

»Blödsinn. In Bad Gastein gibt’s keine Diebe.«

»Ist dir die Sache etwa zu heiß?«

»Ich glaube, Peter will kneifen!«

Als Sohn des Bürgermeisters durfte Peter natürlich nicht kneifen. Und ein Scooter mit Schrammen und abgefahrener Bremse war ein angemessener Preis für den Mut, ins Dornwald zu gehen. Wo ein Geist wohnte, der kleine Kinder fraß.

»Aber ich will einen Beweis. Aus einem der Zimmer ganz oben.«

»Und was soll das sein?«

»Ein Kinderknochen.«

»Du hast sie doch nicht mehr alle.«

»Dann das Telefon. Oder irgendwas, wo man die Nummer des Zimmers sieht.«

»Von mir aus.«

Und so kam es, dass sich das Kind dem Dornwald näherte – und zugeben musste, dass sein Herz viel schneller schlug, als es selbst erwartet hatte. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, und die Bäume am Eingang waren so hoch, dass sie auch noch alles Restlicht verschluckten. Drinnen war es bestimmt noch viel düsterer.

Aber jetzt gab es kein Zurück mehr. Niemals hätte das Kind gekniffen. Es hatte nämlich mehr zu beweisen als nur seinen Mut.

Weil dieses Kind ein Mädchen war – ein Mädchen namens Lisa Schauer.

Sie erreichte die schwere Eingangstür und sah sofort, dass sie hier nicht durchkommen würde. Eine Kette mit riesigem Vorhängeschloss versperrte das Dornwald von außen. Zum Reinkommen war das schlecht, andererseits zeigte das ja auch, dass echt niemand hier wohnen konnte, von Mäusen vielleicht abgesehen. Aber Lisa mochte Mäuse.

Wie aber sollte sie jetzt ins Dornwald hineinkommen? Vorne ging es nicht. Also schlich sie seitlich an der Fassade entlang, zwängte sich zwischen zwei riesigen Hecken hindurch und huschte an den noch intakten Fenstern vorbei, die bis zum Boden reichten.

Gleich hinter der nächsten Ecke fand sie ihre Chance: Eines der Fenster war zugenagelt. Aber ein Brett stand ab. Lisa brauchte kaum Kraft, um es wegzuziehen. Sorgsam lehnte sie es an die Mauer, mit den Nägeln zur Wand, damit sich niemand daran verletzen konnte. Das Brett oberhalb rührte sich kein Stück, egal, wie sehr sie es versuchte. Aber das untere war locker. Sie zerrte daran, stemmte sich mit den Beinen ab, setzte all ihre Muskeln ein – und hörte, wie sich die Nägel im Brett quietschend aus dem Holz darunter lösten. Dann war der Spalt groß genug für sie.

Lisa holte tief Luft. »Du schaffst das«, sprach sie sich neuen Mut zu, schlüpfte mit dem Kopf zuerst durch die Öffnung, stützte sich drinnen auf dem kalten Steinboden ab, zog die Beine nach – und war drin.

Es ist ein Geist. Er frisst die Gäste. Kleine Kinder mag er besonders gern.

Blödsinn, dachte sie und zwang sich, nicht daran zu denken. Sie lauschte angestrengt ins Dornwald hinein, hörte aber nichts außer ihrem klopfenden Herzen.

Inzwischen hatten sich ihre Augen so weit an die Dunkelheit gewöhnt, dass das wenige Licht, das durch Ritzen und Spalte fiel, zur Orientierung ausreichte. Die Taschenlampe, die zur Standardausrüstung ihrer Gang gehörte, wollte sie so wenig verwenden, wie es nur ging. Also blieb sie aus.

Der Saal hier musste mal der Speisesaal gewesen sein, mit all den Tischen und Stühlen.

Die staubige Luft kitzelte ihre Lungen. Aber natürlich durfte sie nicht husten. Keinen Mucks wollte sie machen, bis sie wieder draußen war.

Sie musste ganz nach oben, ins oberste Stockwerk, so war der Deal.

Langsam richtete Lisa sich auf und huschte durch den Saal hinaus in den Eingangsbereich, wo es noch dunkler war. Nun brauchte sie doch ganz kurz die Taschenlampe. Ihr Blick fiel auf die Rezeption mit einer großen Schlüsseltafel dahinter. Um in eines der Zimmer im obersten Stock zu gelangen, benötigte sie einen Schlüssel mit einer hohen Nummer. Die höchsten Nummern waren die mit der Sieben. Und die hingen ganz oben. Lisa streckte sich, kam mit ihren Fingerspitzen aber nur bis zum dritten Stock. Sie fand nichts zum Draufsteigen. Doch dann fiel ihr Blick auf einen Besen. Den schnappte sie sich, legte die Taschenlampe auf die Theke und versuchte, einen der obersten, schweren Messingschlüssel zu angeln, die an gebogenen Haken hingen …

»Mist!«, fluchte sie leise nach dem x-ten Fehlversuch.

Dann endlich: Der Schlüssel zum Zimmer 777 löste sich vom Brett und flog haarscharf an ihrem Kopf vorbei, bevor er scheppernd auf den Steinboden schlug.

Lisa erschrak, schnappte nach Luft und musste husten, vom vielen Staub in der Luft. Sie lauschte kurz. Als nichts geschah, bückte sie sich, nahm den Schlüssel, griff nach der Taschenlampe und schlich zur mächtigen Treppe, die nach oben führte und sich gleich am ersten Absatz in zwei Richtungen gabelte.

Ein Stockwerk nach dem anderen huschte sie nach oben, dankbar für den dicken roten Teppich unter ihren Füßen, der jedes Geräusch verschluckte.

Oben angekommen sah sie, dass dieses Stockwerk noch edler eingerichtet war als alle anderen. Den Abschluss der Steintreppe bewachten zwei mächtige Löwen aus demselben kostbaren Stein wie die Treppe. Lisa erschrak kurz, als das Licht ihrer Taschenlampe auf sie fiel. Dann konzentrierte sie sich wieder auf ihre Mission.

Das Telefon. Oder irgendwas, wo man die Nummer des Zimmers sieht.

Die 777 lag am Ende des Ganges. Gleich war es geschafft. Bloß noch aufschließen, einen Beweis suchen, mitnehmen und ab die Post. Spätestens, wenn sie hier unbeschadet wieder rauskam, würde sie die Mutigste ihrer Gang sein und vielleicht bald schon deren Anführerin.

Lisa ging die letzten Meter auf Zehenspitzen. Führte den Schlüssel ins Schloss. Ihn zu drehen, war ganz schön schwer.

Dann legte sie ihre rechte Hand auf die Klinke, drückte sie runter und …

»Tu das nicht«, hörte sie eine raue, wütende Männerstimme in ihrem Rücken.

Es ist ein Geist. Er frisst die Gäste. Kleine Kinder mag er besonders gern.

3

Der Notruf kam in den frühen Morgenstunden, abgesetzt von einer Joggerin, die viel zu verstört war, um auf Anhieb brauchbare Informationen zu liefern. Erst durch gezieltes Rückfragen gelang es dem Telefonisten, ein verständliches Bild von der Lage zu erhalten.

Eine Frau lag im südlichen Uferbereich an der Hamburger Freihafenelbbrücke. Flach ausgestreckt auf dem Bauch.

»Können Sie den Puls fühlen?«

»Ich weiß nicht … ich schaffe es nicht. O Gott, sie ist so kalt.«

»Atmet sie?«

»Ich glaube nicht. Sie müssen schnell kommen. Bitte.«

»Hilfe ist unterwegs. Können Sie Verletzungen erkennen?«

»Nein.«

»Sind Sie mit Erster Hilfe vertraut?«

»Nein … ich kann das nicht. Bitte macht schnell!«

»Sie müssen handeln, bis die Kollegen eintreffen. Keine Angst, Sie können nichts falsch machen. Sehen Sie noch jemanden, der helfen könnte?«

»Nein. Hier ist niemand. Nur ich … und sie.«

»Drehen Sie die Frau vorsichtig zur Seite und versuchen Sie zu erkennen, ob sie atmet.«

»Ich kann das nicht …«

»Tun Sie es. Jetzt.«

»Warten Sie.«

»Hallo? Hören Sie mich? Was sehen Sie?«

»O mein Gott. Jemand hat sie … ihre Kehle ist … Ich kann nicht … O Gott, sie ist tot! Um Himmels willen, jemand hat sie umgebracht.«

Anderthalb Stunden nach dem Notruf traf Kriminalkommissar Johannes Lorenz am Fundort ein. Die Kollegen auf Streife hatten sich zum Glück darauf beschränkt, alles abzusichern und gleich die Spezialisten vom LKA einzuschalten. Allen voran die forensischen Experten, deren Untersuchungen bereits liefen. Sie hatten ein Zelt über der Leiche errichtet, um diese vor neugierigen Blicken zu schützen und dem Wetter keine weitere Angriffsfläche zu bieten.

Lorenz hatte schon gehört, dass der nächtliche Regen ganze Arbeit geleistet hatte.

»Bringen wir es hinter uns«, sagte er zu sich selbst, wie er es immer tat, wenn sich der innere Schweinehund zu sträuben versuchte, bückte sich und betrat das Zelt, in dem drei Personen in Schutzanzügen arbeiteten.

Eine von ihnen sah Lorenz fragend an.

»Lorenz, LKA Hamburg.«

»Wo ist Stresemann?«, fragte die Frau von der Forensik, die sich gar nicht erst vorstellte. Aber Lorenz kannte sie auch so. Jeder am LKA kannte Sabina Prochnow. Und keiner hatte Bock, mit ihr zu arbeiten.

»Krank.«

»Ach? Also schickt man Sie?«

»So sieht es wohl aus«, sagte Lorenz, der zu angespannt war, um noch an höhere Diplomatie denken zu können. Außerdem hatte er die Leiche gesehen. Aus dem Augenwinkel. Das hatte ihm schon gereicht.

»Die Personalnot muss groß sein«, sagte Prochnow. »Was hat Stresemann denn?«

»Fragen Sie ihn doch einfach.«

»Wie war das?«

»Ich habe keine Ahnung, was er hat. Er ist krank, mehr weiß ich auch nicht. Also, was können Sie mir über die Frau sagen?«

Prochnow sah zur Leiche und seufzte, sagte aber nichts. Zögerlich folgte Lorenz ihrem Blick.

Er spürte, dass ihm schlecht wurde. Er wollte die Sache abkürzen, so gut es ging, am besten, ohne sein Frühstück wiederzusehen.

»Bitte?«, schickte er nach und wusste, dass ihn das Bild vor seinen Augen noch lange beschäftigen würde. Von ihm und seinen Kollegen wurde oft angenommen, dass sie schon Unmengen von Mordopfern gesehen hatten und entsprechend abgebrüht waren. Aber das stimmte nicht. Nicht einmal seinen alten Kollegen Ernst Stresemann ließ es kalt, wenn er einen neuen Mordfall zugeteilt bekam. Er war dann noch stiller als sonst.

»Was würden Sie denn sagen?«, fragte Prochnow. Sie lehrte an der Uni Hamburg, wo angeblich nur zehn Prozent ihrer Studenten die Prüfung auf Anhieb schafften.

Obwohl Lorenz weder ihr Student noch in einer Prüfung war, stieg er darauf ein. »Durchtrennte Kehle.«

»So weit, so offensichtlich. Und?«

Er schaffte es nicht, das Bild in Worte zu fassen. Wie krank musste man sein, um so etwas zu tun?

»Sagen Sie mir, was Sie sehen«, forderte Prochnow, aber Lorenz konnte nicht mehr. Er schaffte es gerade noch aus dem Zelt, bevor er sich ins Wasser der Norderelbe übergab.

Er wusste, das hier war böse und groß. Zu groß für ihn und seinen Magen.

Vielleicht sogar zu groß für Stresemann und das LKA.

4

Simon Dorn erwachte vom Rauschen des Regens. Früher hatte er schlechtes Wetter gemocht. Besonders während der Nachtstunden, wenn man froh war, sich in sein Bett verkriechen und die Welt da draußen sich selbst überlassen zu können. Doch seit er hier im Dornwald lebte, bedeutete der Regen vor allem eines: Arbeit.

Das Dornwald hatte Schwachstellen. Die größte von ihnen war das Dach. Es war das Einfallstor für den Feind Nummer eins: Wasser.

Es regnete stark. Zu stark.

Dorn stieg aus dem Bett, schnappte sich die Baueimer, dazu die halb volle Dose mit dem Dichtmittel sowie einen Pinsel, nahm die große Sturmlampe und verließ sein Refugium im Keller, um auf dem Dachboden des Dornwald nach dem Rechten zu sehen.

Zwangsläufig fiel ihm dieses Kind wieder ein, das er vor wenigen Stunden dabei ertappt hatte, die Triple Seven Suite zu betreten. Er hatte es in letzter Sekunde verhindert.

Ausgerechnet die 777.

Vor zwei Jahren hatte er die Suite versperrt und war nie wieder dort gewesen. Manche Räume des Dornwald überließ man besser sich selbst.

»Tu das nicht«, hatte Dorn gesagt, und das Mädchen war zur Salzsäule erstarrt. »Was machst du hier? Wie um alles in der Welt bist du hier hereingekommen?«

Kurz zuvor hatte Dorn ein metallisches Klirren gehört, oben am Empfang, und sofort gewusst, dass einer der Schlüssel runtergefallen war. Das passierte nicht von selbst, so sorgfältig, wie er sie stets zurück an ihren Platz hängte. Also hatte er nachgesehen und gerade noch den hin und her zuckenden Lichtkegel einer Taschenlampe entdeckt. Erst ganz oben hatte sich der Eindringling als vielleicht zehnjähriges Mädchen mit Lockenkopf entpuppt.

»Bitte tun Sie mir nichts.«

»Was suchst du denn hier?«

»Gar nichts.«

»Was willst du ausgerechnet in diesem Zimmer?«

»Ich … es tut mir leid, bitte … ich wollte das nicht.«

»Du bist also eingebrochen, hast dir einen Schlüssel genommen und bist die ganze Treppe hochgeschlichen, ohne es zu wollen? Bist du vielleicht eine Schlafwandlerin?«

Als hätte Dorn mit der Schlafwandlerin einen Schalter umgelegt, änderte sich der Tonfall des Mädchens. »Bin ich nicht!«, protestierte sie und fuhr herum. Wenn sein Anblick sie erschreckte, so zeigte sie es nicht, im Gegenteil: Sie hob eine Augenbraue, die man mit dem Untertitel Ach, sieh mal an! hätte versehen können.

»Dann sag’s mir. Was willst du hier?«

Das Mädchen murmelte etwas, das Dorn erst auf Rückfrage verstand. »Ein Telefon.«

Dann hatte sie es ihm erklärt: Sie brauchte einfach einen Beweis, dass sie den Mut gehabt hatte, ins oberste Stockwerk des Dornwald vorzudringen. Obwohl dort ein Geist wohnte, der die Gäste fraß, ganz besonders gern die Kinder.

Dieser Geist war dann wohl er.

Dorn musste zugeben, dass die Kleine wirklich mutig war. Und ganz schön vorlaut, diese Lisa Schauer. Den Namen hatte sie ihm inzwischen anvertraut. »Solltest du nicht um diese Zeit längst zu Hause sein?«, fragte er, als er ihr ein altes Zimmertelefon aushändigte. Nicht aus der 777, sondern aus der Suite daneben.

»Ach, die sind doch noch bei der Arbeit«, sagte Lisa schulterzuckend und nahm das Telefon an sich wie einen kostbaren Schatz.

»Zu niemandem ein Wort, dass wir uns begegnet sind. Hast du gehört?«

Sie nickte. Nur für einen kurzen Moment wirkte sie wie das Mädchen, nach dem sie aussah.

»Und jetzt raus mit dir.«

»Danke.«

»Verschwinde!« Dorn gab sich wirklich Mühe, wie der Hausgeist zu klingen, der kleine Kinder fraß.

Dabei war die Sache überhaupt nicht komisch. Dorn wollte sich nicht ausmalen, was geschehen wäre, hätte er das Mädchen erst später oder gar nicht bemerkt.

Wenn sie die Suite gesehen hätte. Nicht auszudenken …

Er musste besser aufpassen. Jedes Schlupfloch vernageln. Warnschilder aufstellen. Niemand durfte hier hereinkommen.

Niemand durfte sehen, was Dorn im Dornwald tat.

Aber zuerst musste er dieses verdammte Dach dicht kriegen. Das Wasser war ein Fluch. Stopfte man hier ein Loch, tat sich dort ein neues auf. Handwerker zu bekommen, war nahezu aussichtslos. Also musste er selbst ran.

Im Nu hatte Dorn alle Eimer unter den undichten Stellen verteilt und hätte noch drei weitere brauchen können. Er holte die Leiter, kletterte ins Gebälk, hielt mit einer Hand die Lampe und mit der anderen den Pinsel, dann überstrich er die undichten Stellen mit dem Dichtmittel, so großzügig es ging.

Plötzlich wurde ihm eiskalt. Nicht äußerlich, sondern von innen.

Irgendetwas stimmte nicht. War es wegen des Mädchens? Diese freche Lisa! Hätte er ihr noch mehr Angst einjagen sollen, damit sie nur ja nie wieder zurückkam? Er zitterte vor Kälte. Brütete er einen Infekt aus? Aber bei wem hätte er sich denn anstecken sollen? Kinder waren bekanntlich Virenschleudern, aber die Begegnung mit Lisa war ja erst vor wenigen Stunden gewesen …

Der Schlüssel, fiel ihm ein.

Der Messingschlüssel zur Triple Seven Suite.

Er tastete seine Hosentaschen ab und fand den Generalschlüssel, aber auch jenen, den er Lisa abgenommen hatte. Das war es wohl. Er hatte vergessen, den Schlüssel an seinen Platz zurückzubringen.

Dorn war nicht abergläubisch. Aber erst wenn alle Schlüssel an ihrem jeweiligen Haken waren, ruhte das Dornwald auch in seinem Kopf.

Als er mit dem Streichen fertig war, stieg er von der Leiter und ging zum Empfang hinunter. Er hielt die Sturmlampe an die Schlüsseltafel und hängte die 777 wieder an ihren Platz.

Doch die Kälte blieb. Dorn ahnte, dass es nichts mit seiner Gesundheit zu tun hatte.

Irgendetwas passierte gerade.

Es war genau wie damals, als seine geliebte Sarah den Unfall hatte, der ihn letztlich hierhergeführt hatte, ins Dornwald.

Aber was, in Gottes Namen, konnte schon von ähnlicher Tragweite sein?

Zitternd ging Dorn die Zimmer an der Tafel durch, in Schleifen von oben nach unten.

Bei Zimmer 302 hielt er inne.

Und wusste plötzlich, was ihm dieses Unbehagen bereitete.

Kurze Zeit später betrat er die 302. Es war kein gewöhnliches Zimmer. Hier gab es weder morsches Mobiliar noch abgewetzte Teppiche – noch irgendetwas, das mit Dorns spezieller Arbeit zu tun gehabt hätte. Es war das einzige Zimmer, das man einem Gast anbieten konnte. Es hatte ein eigenes Bad – keine Selbstverständlichkeit in alten Hotels wie diesem –, dichte Fenster, einen schicken Balkon und sogar einen kleinen Kamin.

Dorn hatte sich dieses Zimmer ausgesucht, nachdem er nach Bad Gastein zurückgekehrt war. Ursprünglich wollte er selbst darin wohnen, und so hatte er es eigenhändig renoviert. Er hatte die Wand zum angrenzenden Etagenbad durchbrochen, was der 302 ein luxuriös großes Badezimmer verschaffte, das Parkett geschliffen, die Wände gestrichen und die besten Möbel und Kunstwerke aus dem Dornwald zusammengesucht, um sie hier zu einem Ensemble zu vereinen, das sich sehen lassen konnte.

Was er fürs Handwerken wissen musste, brachte er sich mit Youtube-Videos bei. Manches musste er zweimal machen, um mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Er hatte Schwielen an den Händen, und abends schmerzte jede Faser seines Körpers. Diese harte körperliche Arbeit war es, die ihn über die ersten Wochen in Bad Gastein trug und am Leben hielt.

Als er dann nach mehreren Monaten fertig war und das Zimmer bezog, erkannte er, dass er es nicht für sich renoviert hatte. Sondern für Sarah.

Doch Sarah war tot.

Dorn war nicht der Behaglichkeit wegen nach Bad Gastein zurückgekehrt. Er hatte einen Ort gebraucht, an dem er sich neu zusammensetzen konnte – sich und seine Welt, die seit Sarahs Tod in Trümmern lag. Zunächst hatte er das Gefühl, die 302 sei dieser Ort. Doch dann hatte er hier im Dornwald schließlich einen Platz entdeckt, der wesentlich besser zu ihm und seinem jetzigen Leben passte als die 302. Die 302 diente fortan als Gästezimmer.

Besser gesagt: als Gastzimmer. Seit Jahren beherbergte es nur den einen, immer gleichen Gast. Der eigentlich heute mit der letzten Zugverbindung aus Wien kommen wollte.

Dorn öffnete einen der hohen Fensterflügel und trat ins Freie hinaus. Das Regenrauschen vermengte sich mit jenem des Wasserfalls. Die Luft war kühl, die Straßen und Gassen menschenleer. In Nächten wie dieser fiel die Vorstellung schwer, dass angeblich noch knapp viertausend Leute hier in Bad Gastein ihren Hauptwohnsitz hatten.

»Wo bist du?«, murmelte er und ließ seinen Blick über die Straße zum Bahnhof hochwandern. Er hoffte, einen Schatten zu erblicken, irgendwas, das ihm Hoffnung gab. Doch da war nichts, nur Leere, Regen und das monotone Rauschen von Wasser.

Dorn rieb sich die Arme, ging ins Zimmer zurück und schloss das Fenster wieder.

Der Gast war nicht gekommen. Wegen dieses Mädchens und seiner Mutprobe hatte er es schlicht vergessen.

Und jetzt? Was war jetzt?

Was schon, raunte die innere Stimme, tu nicht so, als hättest du vorhin nicht längst im Bett gelegen.