5,99 €

Mehr erfahren.

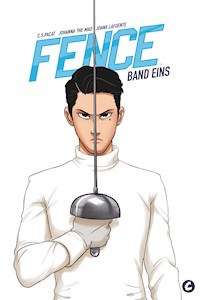

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Prinzen-Serie

- Sprache: Deutsch

Kaum sind sich Damen und Laurent etwas nähergekommen, wird das neu gewonnene Vertrauen ineinander auf eine harte Probe gestellt: Laurent erfährt, dass sein Geliebter Damen in Wahrheit Prinz Damianos von Akielos ist – der Mann, der einst seinen Bruder tötete und den zu hassen er geschworen hat. Doch beide Kriegerprinzen haben durch politische Intrigen ihren Thron verloren, und wenn sie ihn zurückerobern wollen, müssen sie Seite an Seite kämpfen. Nur so kann es Frieden zwischen ihren Ländern geben. Nur so hat ihre Liebe eine Chance ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Das Buch

Kaum sind sich Damen und Laurent etwas nähergekommen, wird das neu gewonnene Vertrauen ineinander auf eine harte Probe gestellt: Laurent erfährt, dass sein Geliebter Damen in Wahrheit Prinz Damianos von Akielos ist – der Mann, der einst seinen Bruder tötete und den zu hassen er geschworen hat. Doch beide Kriegerprinzen haben durch politische Intrigen ihren Thron verloren, und wenn sie ihn zurückerobern wollen, müssen sie Seite an Seite kämpfen. Nur so kann es Frieden zwischen ihren Ländern geben. Nur so hat ihre Liebe eine Chance …

Die Autorin

C. S. Pacat wurde in Australien geboren und studierte an der University of Melbourne. Sie ist viel gereist und hat bereits in den verschiedensten Städten gelebt, u. a. in Tokio und in Perugia. Die Autorin lebt und arbeitet in Melbourne. Mit ihrer Prinzen-Trilogie eroberte sie die Herzen der Romance-Fans im Sturm.

C. S. Pacats großes romantisches Fantasy-Abenteuer:

Der verschollene Prinz

Das Duell der Prinzen

Die Rückkehr des Prinzen

Mehr über die Autorin und ihre Romane erfahren Sie auf:

www.cspacat.com

C. S. PACAT

DIE RÜCKKEHRDES PRINZEN

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Für Vanessa, Bea, Shelley und Anna.

Dieses Buch ist mit der Hilfe großartigerFreunde entstanden.

1

Damianos.«

Damen stand am Fuße der Stufen, die zum Podium hinaufführten, als sein Name in verschiedenen Tonlagen von Schock und Ungläubigkeit über den Hof schallte. Nikandros kniete vor ihm, seine Armee kniete vor ihm. Es war ein Gefühl gewesen, wie nach Hause zu kommen, bis sein Name, der in Wellen über die akielischen Soldaten hinweggebrandet war, die versammelten veretischen Bürgerlichen traf. Sie drängten sich an den Rändern des Innenhofs. Dann veränderte sich der Schock, wurde verdoppelt, einem Aufprall gleich, vor Wut schäumend, alarmierend. Damen hörte den ersten entrüsteten Aufschrei, und dann breitete sich das Wort wie eine Woge in der Menge aus, drang aus allen Mündern.

»Prinzenmörder!«

Ein Stein zischte auf ihn zu. Nikandros sprang auf die Füße und zog sein Schwert.

Damen streckte eine Hand aus, um ihm Einhalt zu gebieten. Sein Schwert aus akielischem Stahl blitzte auf. Als sich die Menge um sie herum aufzulösen begann, konnte Damen die Verwirrung in seinem Gesicht lesen.

»Damianos?«

»Befehlt Euren Männern, sich zurückzuhalten«, sagte Damen, während er sich beim scharfen Klang einer Klinge hinter ihm blitzschnell umdrehte.

Ein veretischer Soldat mit einem grauen Helm hatte sein Schwert gezogen und starrte Damen an, als handele es sich um seinen schlimmsten Albtraum. Es war Huet. Damen erkannte ihn an der blassen Haut, die unter dem Gesichtsschutz hell schimmerte. Huet hielt das Schwert wie zuvor Jord das Messer in zitternden Händen.

»Damianos?«, fragte Huet ungläubig.

»Halt!«, befahl Damen mit lauter Stimme, um sich über die schreiende Menge und die heiseren Rufe – »Verrat!« – Gehör zu verschaffen. Eine Klinge auf ein Mitglied der akielischen Königsfamilie zu richten, bedeutete den Tod. Noch immer hielt er Nikandros mit ausgestrecktem Arm zurück. Er konnte die Spannung in Nikandros spüren, dem es schwerfiel, sich zurückzuhalten.

Laute Rufe ertönten, und die ohnehin schmale Umzäunung fiel in sich zusammen, als die in Panik geratenen Massen davonzurennen versuchten. Eine wilde Flucht, um der akielischen Armee zu entkommen – oder sie zu überrennen.

Damen erblickte Guymar, der in ängstlicher Anspannung den Blick über den Hof gleiten ließ. Die Soldaten erkannten, was dem kleinbäuerlichen Mob entging: dass die akielischen Truppen im Innern der Festungsmauern der ausgedünnten veretischen Garnison fünfzehn zu eins überlegen waren.

Ein weiteres Schwert wurde gezogen, diesmal von einem entsetzten veretischen Soldaten. In den Gesichtern der veretischen Wachen spiegelten sich teils Wut, teils Unglaube. Andere blickten sich furchtsam um, verzweifelt auf der Suche nach einem Anführer, der ihnen sagen würde, was als Nächstes zu tun war.

Angesichts der eingerissenen Umzäunung und der tobenden Menge, und während ihm die Kontrolle über die veretische Garde langsam entglitt, wurde Damen bewusst, in welch tragischem Maße er die Reaktion der Männer und Frauen dieser Festung auf seine Identität unterschätzt hatte. Damianos, der Prinzenmörder.

Gewohnt, auf dem Schlachtfeld schnelle Befehle zu erteilen, maß Damen den Innenhof mit einem Blick und traf eine Entscheidung, die die Verluste klein halten, das Blutvergießen und das Chaos auf ein Minimum beschränken und Ravenel sichern würde. Die veretische Garde würde seinen Befehlen nicht mehr folgen, und die veretische Bevölkerung …

Wenn überhaupt eine Chance bestand, die bitteren, aufbrausenden Gemüter zu beruhigen, so lag dies ganz gewiss nicht in seiner Macht. Es gab nur einen Weg, das aufzuhalten, was zu geschehen drohte, und das war, den Ort abzuriegeln, ihn ein für alle Mal zu sichern.

»Nehmt die Festung ein!«, rief Damen Nikandros zu.

Flankiert von sechs akielischen Wachen bahnte sich Damen einen Weg durch die Menge. Akielische Worte echoten durch die Hallen, und rote akielische Flaggen wehten über Ravenel. Als er den Eingang passierte, schlugen die wachhabenden Soldaten die Hacken zusammen.

Zum zweiten Mal innerhalb derselben Anzahl von Tagen hatte Ravenel seinen Fahneneid gewechselt. Diesmal war es besonders schnell passiert. Damen hatte genau gewusst, wie er die Festung unter seine Kontrolle bringen konnte. Nachdem die ausgedünnte veretische Truppe rasch im Innenhof zusammengetrieben worden war, hatte Damen befohlen, die beiden erfahrensten Soldaten – Guymar und Jord – ohne Waffen und unter Bewachung zu ihm bringen zu lassen.

Als Damen das kleine Vorzimmer betrat, packten die akielischen Soldaten die beiden Gefangenen und stießen sie grob zu Boden.

»Kniet!«, befahl eine der Wachen in gebrochenem Veretisch.

Jord streckte sich flach auf dem Boden aus.

»Nein. Lasst sie stehen«, befahl Damen auf Akielisch.

Die beiden gehorchten sofort. Guymar schüttelte die Hände seiner Wache zuerst ab und sprang auf die Füße. Jord, der Damen seit Monaten kannte, war umsichtiger und erhob sich langsam.

Guymar sah Damen in die Augen. Als er sprach, tat er es auf Veretisch, ohne sich anmerken zu lassen, dass er die akielischen Worte verstanden hatte. »Dann ist es also wahr. Ihr seid Damianos von Akielos.«

»Es ist wahr.«

Verächtlich spuckte Guymar vor ihm aus, was ihm eine harte Ohrfeige mit dem gepanzerten Handschuh des akielischen Soldaten einbrachte.

Damen ließ es geschehen, wohl wissend, was passiert wäre, hätte es jemand gewagt, vor seinem Vater auf den Boden zu spucken.

»Habt Ihr uns vorführen lassen, um uns mit dem Schwert hinzurichten?« Während Guymar die Worte aussprach, sah er auf.

Damen ließ den Blick erst über ihn, dann über Jords schmutzstarrendes Gesicht wandern und bemerkte den angespannten Ausdruck darin. Jord war der Hauptmann der Prinzengarde gewesen. Guymar war ihm weniger vertraut als er. Er war ein Kommandant in Touars Armee gewesen, bevor er sich auf Laurents Seite geschlagen hatte. Beide Männer waren mit dem Offiziersabzeichen ausgezeichnet worden. Und genau aus diesem Grund hatte er sie zu sich bringen lassen.

»Ich will, dass ihr mit mir kämpft«, sagte Damen. »Akielos ist hier, um an eurer Seite zu stehen.«

Guymar stieß einen zitternden Atemstoß aus. »Mit Euch kämpfen? Ihr wollt unsere Kooperation, um die Festung einzunehmen.«

»Die Festung steht bereits unter meinem Kommando«, sagte Damen ruhig. »Ihr wisst, von welchem Schlag die Männer sind, mit denen wir es bald zu tun haben werden. Eure Soldaten haben die Wahl. Entweder bleiben sie Gefangene in Ravenel, oder sie reiten mit mir nach Charcy, um dem Regenten zu zeigen, dass wir zusammenstehen.«

»Wir stehen nicht zusammen«, sagte Guymar. »Ihr habt unseren Prinzen betrogen.« Dann fügte er zögerlich hinzu, als könne er es kaum ertragen, die Worte in den Mund zu nehmen: »Ihr habt ihn …«

»Schafft ihn raus!«, unterbrach Damen ihn scharf. Anschließend schickte er auch die Wachen fort, sodass die Halle bald leer war, bis auf ihn und den einen Mann, dem zu bleiben erlaubte.

Jords Ausdruck zeigte nicht dasselbe Maß ab Misstrauen oder Angst, das so deutlich in den Gesichtern der anderen Veretier zu lesen gewesen war, sondern den Wunsch zu verstehen, was vor sich ging.

»Ich habe ihm ein Versprechen gegeben«, erklärte Damen schließlich.

»Und wenn er herausfindet, wer Ihr seid?« Jord sah ihn fragend an. »Wenn ihm klar wird, dass es Damianos ist, der ihm auf dem Schlachtfeld gegenübersteht?«

»Dann werden er und ich uns das erste Mal begegnen«, antwortete Damen. »Auch das war ein Versprechen.«

Nachdem es vorbei war, musste er sich einen Augenblick lang am Türrahmen abstützen, um wieder zu Atem zu kommen. Er musste an seinen Namen denken, der sich in diesem Augenblick in ganz Ravenel ausbreitete, über die Provinz hinaus, unaufhaltsam auf sein Ziel zu. Er hatte das dringende Gefühl, etwas festhalten zu müssen. Wenn er nur die Festung halten, die Männer lange genug zusammenhalten könnte, um Charcy zu erreichen, dann … Er wollte nicht daran denken, was danach passieren würde. Alles, was er tun konnte, war, sein Versprechen zu halten.

Er öffnete die Tür und betrat eine kleinere Halle.

Als Damen eintrat, wandte sich Nikandros um. Ihre Blicke begegneten sich. Bevor Damen etwas sagen konnte, war Nikandros bereits auf ein Knie gesunken. Nicht als spontane Geste, so wie er es im Innenhof getan hatte, sondern bewusst und mit gesenktem Kopf.

»Die Festung ist Euer«, sagte Nikandros. »Mein König.«

König. Bei dem Wort schien der Geist seines Vaters über seine Haut zu streichen. Es war der Titel seines Vaters, doch der saß schon lange nicht mehr auf dem Thron in Ios. Als er auf den gesenkten Kopf seines Freunds hinabblickte, wurde es Damen zum ersten Mal klar. Er war nicht mehr der junge Prinz, der mit Nikandros durch die Palasthallen streunte, nachdem sie sich einen Tag lang auf dem mit Sägemehl bestreuten Platz im Ringen gemessen hatten. Es gab keinen Prinz Damianos mehr. Das Selbst, nach dem er stets gesucht hatte, existierte nicht mehr.

Innerhalb eines Moments alles gewinnen und alles verlieren zu können, ist das Schicksal eines jeden Prinzen, der für den Thron bestimmt ist.Das hatte Laurent gesagt.

Damen ließ sich einen Augenblick Zeit, Nikandros vertraute Gestalt in sich aufzunehmen. Seine klassischen akielischen Züge, die dunklen Haare und Augenbrauen, die olivfarbene Haut und die gerade Nase. Als Kinder waren sie barfuß zusammen durch den Palast gerannt. Als er sich ausgemalt hatte, wie er nach Akielos zurückkehren würde, hatte er Nikandros in seiner Vorstellung umarmt, ungeachtet der Rüstung, so als könnte er die Finger in ihm vergraben, um in seinen Fäusten die Erde seiner Heimat zu spüren. Stattdessen kniete Nikandros nun vor ihm, in einer feindlichen Festung, gekleidet in die bescheidene akielische Rüstung, die sich in der veretischen Umgebung seltsam unpassend ausnahm, und Damen spürte die Kluft, die sie inzwischen trennte.

»Erhebe dich, alter Freund«, sagte Damen.

Er wollte noch so viel mehr sagen. Er spürte sie in sich aufsteigen, Hunderte Momente, in denen er die Zweifel verdrängt hatte, Akielos, die hohen Klippen, die kristallene See und die vertrauten Gesichter derer, die er Freunde genannt hatte, jemals wiederzusehen.

»Ich dachte, Ihr seid tot«, sagte Nikandros. »Ich habe Euch betrauert. Ich habe eine Kerze entzündet und habe den schweren Weg auf mich genommen, als ich dachte, dass Ihr von uns gegangen seid.« Nikandros klang noch immer erstaunt, als er sich erhob. »Damianos, was ist Euch widerfahren?«

Damen dachte an die Soldaten zurück, die ohne Vorwarnung in seine Gemächer gestürzt waren, daran, wie man ihn im Sklavenbad gefangen gehalten hatte, an die Reise auf dem Schiff nach Vere, die er im Dämmerzustand verbracht hatte. Er dachte daran, wie man ihn eingesperrt hatte, sein Gesicht bemalt, sein Körper unter Drogen gesetzt und zur Schau gestellt. Er erinnerte sich, wie er die Augen im veretischen Palast geöffnet hatte und was danach dort mit ihm passiert war.

»Ihr hattet recht, was Kastor angeht«, war jedoch alles, was Damen sagte.

»Ich habe zugesehen, wie er in Kingsmeet gekrönt wurde«, sagte Nikandros. Seine Augen waren noch dunkler geworden. »Er stand auf dem Stein der Könige und sagte: Diese doppelte Tragödie hat uns gelehrt, dass alles möglich ist.«

Das klang nach Kastor, und nach Jokaste. Damen versuchte, sich die Situation auszumalen. Die Kyroi versammelt um die uralten Steine in Kingsmeet, Kastor auf dem Thron, mit Jokaste an seiner Seite. Ihr Haar wie immer makellos frisiert, ihr Leib angeschwollen. Sklaven, die ihnen in der trägen Hitze Luft zufächeln.

»Erzählt mir davon«, forderte Damen Nikandros auf.

Und dann erfuhr er alles, die ganze Geschichte. Wie man seinen einbalsamierten und vermummten Körper in einer Prozession durch die Akropolis getragen und neben seinem Vater bestattet hatte. Dass Kastor behauptet hatte, er sei von seiner eigenen Wache ermordet worden. Dass man die Wache dafür hingerichtet hatte, genau wie den Lehrer seiner Kindheit, Haemon, seine Gutsherrn und seine Sklaven. Nikandros berichtete von der Verwirrung und dem Gemetzel, das daraufhin im Palast stattgefunden hatte. Kastors Männer hatten die Gelegenheit genutzt, um die Kontrolle an sich zu reißen und, wo immer man sie herausforderte, zu verbreiten, dass nicht sie diejenigen gewesen waren, die das Blutvergießen angezettelt hatten, sondern es ganz im Gegenteil nur beenden wollten.

Damen erinnerte sich an den Klang der Glocken, die bei Einbruch der Dunkelheit geläutet hatten. Theomedes ist tot. Lang lebe Kastor.

»Das war noch nicht alles.« Nikandros zögerte für einen Moment und musterte Damen. Dann zog er einen Brief aus seinem ledernen Brustharnisch. Er war zerfleddert und geknickt, doch als Damen ihn entfaltete, verstand er, warum Nikandros ihn die ganze Zeit so nah bei sich getragen hatte.

An den Kyros von Delpha, Nikandros. Von Laurent, dem Prinzen von Vere.

Damen spürte, wie sich überall an seinem Körper die Härchen aufstellten. Der Brief war alt, die Schrift bereits leicht verblasst. Laurent musste ihn von Arles aus geschickt haben. Damen stellte ihn sich vor, wie er an seinem Schreibtisch gesessen hatte, einsam, politisch in die Enge getrieben, und begonnen hatte zu schreiben. Er erinnerte sich an seine Worte, die klare Stimme. Meinst du, ich würde mich gut mit Nikandros von Delpha verstehen?

Es erschien auf schreckliche Art sinnvoll, dass Laurent aus taktischen Gründen die Allianz mit Nikandros gesucht hatte. Laurent hatte schon oft bewiesen, dass er einen Hang zu rücksichtlosem Pragmatismus hatte. Er war in der Lage, sämtliche Gefühle beiseitezuschieben, und besaß die ebenso perfektionierte wie abstoßende Fähigkeit, jegliche Art menschlicher Empfindungen zu ignorieren, um zu gewinnen.

Als Gegenleistung für die Unterstützung, um die er Nikandros bat, so stand in dem Brief, könne Laurent beweisen, dass Kastor gemeinsame Sache mit dem Regenten gemacht habe, um König Theomedes von Akielos zu ermorden. Es war dieselbe Information, die ihm Laurent am vorangegangenen Abend entgegengeschleudert hatte. Du armes, törichtes Tier. Kastor hat den König getötet und dann mit den Truppen meines Onkels die Stadt erobert.

»Es wurden viele Fragen gestellt«, fuhr Nikandros fort. »Doch Kastor hatte auf jede eine Antwort parat. Er ist der Sohn des Königs, und Ihr wart tot. Es war niemand mehr da, hinter den man sich geschlossen hätte stellen können. Meniados von Sicyon war der Erste, der ihm seine Treue schwor. Und danach …«

»Der Süden gehört Kastor«, stellte Damen fest.

Er wusste, womit er es zu tun hatte. Niemals hätte er sich dem Irrglauben hingegeben, dass der Verrat seines Bruders nur ein verhängnisvolles Missverständnis war … dass Kastor sich darüber freuen würde, dass er noch am Leben war, und ihn mit offenen Armen empfangen würde.

»Der Norden ist Euch loyal ergeben«, sagte Nikandros.

»Und wenn ich Euch auffordere zu kämpfen?«

»Dann kämpfen wir«, sagte Nikandros. »Seite an Seite.«

Die Aufrichtigkeit seiner Worte ließ Damen sprachlos zurück. Bis zu diesem Moment hatte er sich nicht mehr erinnern können, was Heimat bedeutete, wie sich Vertrauen, Loyalität, Blutsverwandtschaft anfühlten. Was Freundschaft wirklich bedeutete.

Nikandros zog etwas aus den Falten seiner Kleidung und drückte es Damen in die Hand.

»Dies gehört Euch. Ich habe es aufbewahrt. Ein dummer Talisman. Ich wusste stets, dass es Verrat gewesen war. Dies sollte mich an Euch erinnern.« Er lächelte schief. »Euer Freund ist ein Narr, der für ein Andenken eine Verurteilung wegen Verrats in Kauf nimmt.«

Damen öffnete die Hand. Die lockige Mähne des Löwen, der Schwung seines Schwanzes – Nikandros hatte ihm die goldene Anstecknadel des Königs überreicht. Theomedes hatte sie Damen an seinem siebzehnten Geburtstag übergeben, als Zeichen dafür, dass er der rechtmäßige Thronerbe war. Damen erinnerte sich noch genau, wie sein Vater die Nadel an seiner Schulter befestigt hatte. Nikandros hatte seine Hinrichtung in Kauf genommen, indem er sie an sich genommen und all die Zeit bei sich getragen hatte.

»Euer Treuegelöbnis kommt ein wenig überhastet.« Damen spürte, wie die harten Kanten der Anstecknadel in die Innenflächen seiner Faust schnitten.

»Ihr seid mein wahrer König«, sagte Nikandros.

Er konnte es in Nikandros Blick sehen, genauso wie er es in den Augen der anderen Männer gesehen hatte. Er spürte es in der Art, wie Nikandros mit ihm umging. König. Die Anstecknadel gehörte nun ihm, und schon bald würden die Lords zu ihm kommen und ihm ihre Treue schwören, und nichts würde mehr sein wie zuvor. Innerhalb eines Moments alles gewinnen und alles verlieren zu können, ist das Schicksal eines jeden Prinzen, der für den Thron bestimmt ist.

Er klopfte Nikandros auf die Schulter. Die wortlose Berührung war alles, was er sich gestattete.

»Ihr seht aus wie ein Wandteppich.« Nikandros zupfte an Damens Ärmel, amüsiert angesichts der leuchtend roten Farbe, der granatfarbenen Knöpfe und der zierlichen, exquisiten Nähte. Doch mit einem Mal hielt er inne. »Damen«, sagte er mit seltsamer Stimme.

Damen sah an sich hinab und erblickte, was Nikandros stutzig gemacht hatte. Sein Ärmel war hochgerutscht und hatte die schwere goldene Spange entblößt.

Als habe er sich verbrannt, wollte Nikandros zurückweichen, doch Damen hinderte ihn daran, indem er ihn fest am Handgelenk packte. Er konnte förmlich sehen, wie es in Nikandros arbeitete, wie er das Undenkbare zu verdrängen suchte. Mit rasendem Herzen überlegte Damen, wie er Nikandros Gedankengang stoppen und seinen eigenen Ruf retten konnte.

»Ja«, sagte er. »Kastor hat mich zu einem Sklaven gemacht. Und Laurent hat mich befreit. Er hat mir den Oberbefehl über seine Festung und seine Truppen erteilt. Eine Geste des Vertrauens gegenüber einem Akieler, zu dessen Erhöhung ihn nichts verpflichtete. Er weiß nicht, wer ich wirklich bin.«

»Der Prinz von Vere hat Euch befreit?«, fragte Nikandros entsetzt. »Ihr wart sein Sklave?« Je deutlicher ihn die Erkenntnis traf, desto ungläubiger klang seine Stimme. »Ihr habt dem Prinzen von Vere als Sklave gedient?« Er trat einen Schritt zurück.

Im selben Moment war vom Eingang her ein entsetzter Laut zu hören. Damen wirbelte herum und ließ dabei Nikandros Arm los.

In der Tür stand Makedon, das Gesicht vor Entsetzen verzogen, dahinter konnte Damen Straton erkennen und zwei von Nikandros Soldaten. Makedon war Nikandros General, sein mächtigster Lord. Er war gekommen, um Damianos die Treue zu schwören, so wie die Lords einst seinem Vater die Treue geschworen hatten.

Wie entblößt und erstarrt stand Damen vor ihnen. Vor Scham wurde sein Gesicht dunkelrot. Eine goldene Spange am Handgelenk hatte nur eine einzige Bedeutung: Unterwerfung und Gehorsam auf die denkbar intimste Art. Damen war bewusst, welche Gedanken den Männern bei seinem Anblick durch den Kopf schossen. Hunderte Bilder von Sklaven, die sich unterwarfen, in gebückter Haltung und mit gespreizten Schenkeln … die Selbstverständlichkeit, mit der sich diese Männer selbst Sklaven in ihre Häuser holten. Er erinnerte sich an seine eigenen Worte: Die behalte ich. Sein Brustkorb zog sich zusammen, er hatte das Gefühl, keine Luft zu bekommen.

Nach einem Moment entsetzten Schweigens zwang sich Damen, aus seiner Starre zu erwachen und die Bänder zu lösen, um den Ärmel weiter nach oben schieben zu können. »Seid Ihr schockiert? Ich war ein persönliches Geschenk an den Prinzen von Vere.« Inzwischen hatte er seinen gesamten Unterarm entblößt.

Mit scharfer Stimme wandte sich Nikandros an Makedon. »Ihr werdet niemals darüber sprechen. Außerhalb dieses Raums werdet Ihr kein Wort darüber verlieren!«

»Nein«, unterbrach ihn Damen. »Wir können es nicht verheimlichen.«

Makedon stammte aus der Generation von Damens Vater und befehligte als Kommandant eine der größten Streitkräfte der Provinzen des Nordens. Straton, der hinter ihm stand, hatte eine so angewiderte Miene aufgesetzt, als müsse er sich gleich übergeben. Die zwei Unteroffiziere hatten die Augen starr zu Boden gerichtet – unfähig, angesichts ihres niederen Rangs in der Anwesenheit des Königs irgendetwas anderes zu tun. Vor allem angesichts dessen, was sie gerade gesehen hatten.

»Ihr wart der Leibsklave des Prinzen?« Makedon stand die Abscheu ins Gesicht geschrieben. Sämtliches Blut schien aus seinen Wangen gewichen.

»Ja.«

»Ihr …« Makedons unausgesprochene Worte spiegelten die Frage, die in Nikandros Augen stand und die niemand gewagt hätte, dem König gegenüber auszusprechen.

Damens Gesicht wurde noch ein wenig dunkler. »Ihr wagt es, das zu fragen?«

»Ihr seid unser König«, beeilte sich Makedon zu versichern. »Dies ist eine Erniedrigung Akielos, die unter keinen Umständen geduldet werden darf.«

»Ihr werdet damit leben müssen«, sagte Damen ruhig und hielt dabei Makedons Blick fest. »Ich bin derjenige, der sie dulden muss. Oder wollt Ihr Euch über den König erheben?«

Widerstand flackerte in Makedons Augen auf. Für einen kurzen Moment meinte Damen, darin das Wort Sklave zu lesen. Makedon hatte mit Gewissheit selbst Sklaven in seinem Haus und machte Gebrauch von ihnen. Seine Vorstellung von dem, was zwischen dem Prinzen und einem Sklaven geschah, kam in seinen Augen einer Kapitulation Damens gleich. Was seinem König angetan worden war, hatte man in gewisser Weise auch ihm angetan, und sein gesamter Stolz rebellierte dagegen.

»Wenn das bekannt wird, kann ich nicht dafür garantieren, dass ich die Männer unter Kontrolle behalte«, sagte Nikandros.

»Es ist bereits bekannt«, sagte Damen. Er beobachtete Nikandros Reaktion auf seine Worte, der sichtlich Mühe hatte, ihre Bedeutung zu verstehen.

»Was wünscht Ihr, dass wir tun?« Nikandros presste den Satz mühsam hervor.

»Schwört mir Eure Treue«, sagte Damen. »Und dann versammelt die Männer zum Kampf.«

Der Plan, den er mit Laurent geschmiedet hatte, war einfach und hing ganz vom richtigen Zeitpunkt ab. Charcy war nicht wie Hellay: flach mit einem einzelnen, deutlichen Aussichtspunkt. Charcy war eine einzige von Hügeln durchsetzte Falle, zur Hälfte von Wald bedeckt, von dem aus eine gut positionierte Streitmacht innerhalb kürzester Zeit eine herannahende Truppe einschließen konnte. Und genau das war der Grund dafür, dass der Regent genau diesen Ort gewählt hatte, um seinen Neffen herauszufordern. Laurent dorthin zu einem fairen Kampf zu locken, kam der lächelnden Einladung gleich, einen Spaziergang über Treibsand zu unternehmen. Deswegen hatten sie ihre Truppen geteilt. Laurent war bereits vor zwei Tagen aufgebrochen, um von Norden her die Streitkräfte des Regenten hinterrücks anzugreifen. Damens Männer sollten als Köder fungieren.

Bevor Damen das Podium bestieg, betrachtete er für eine lange Weile die Spange an seinem Handgelenk. Sie leuchtete in einem so intensiven Gold, dass sie sich selbst auf einige Entfernung deutlich von seiner dunklen Haut abhob. Er versuchte nicht, sie zu verstecken. Die Panzerhandschuhe hatte er abgelegt. Er trug einen akielischen Brustharnisch und den typischen kurzen Lederrock, und um seine Beine waren die Bänder der Sandalen gewoben. Die Arme waren von den Knien bis zur Mitte der Oberschenkel nackt, genau wie die Beine. Den roten Umhang hatte er mit dem goldenen Löwen an seiner Schulter befestigt. In voller Rüstung und zum Kampf bereit betrat er das Podium und blickte auf die Armee hinab, die sich versammelt hatte. In perfekter Formation und mit glänzenden Speeren warteten sie nur auf ihn. Er ließ sie die Spange an seinem Handgelenk sehen, genauso, wie er sie ihn selbst sehen ließ. Wie ein endloses Wispern schwirrte ein einziger Satz durch die Luft: Damianos, auferstanden von den Toten.

Damen wartete, bis Ruhe einkehrte. Dann ließ er den Prinzen in sich zurück, spürte seiner Rolle nach und ließ sein neues Selbst Besitz von sich ergreifen.

»Männer von Akielos«, erhob er schließlich die Stimme, die als Echo von den Wänden des Innenhofs zurückgeworfen wurde. Als er den Blick über die Reihen roter Umhänge wandern ließ, war es, als ziehe er sein Schwert zum Kampf oder streife die Panzerhandschuhe über. »Ich bin Damianos, der wahre Sohn Theomedes, und ich bin zurückgekehrt, um für euch als euer König zu kämpfen.«

Ein zustimmendes Grollen lief durch die Menge, unterstützt vom ohrenbetäubenden Klopfen Hunderter Speere, die auf den Boden stampften. Damen sah in die Luft gereckte Arme und jubelnde Soldaten, bis sein Blick am ausdruckslosen Gesicht Makedons hängen blieb.

Damen schwang sich in den Sattel. Er hatte sich für dasselbe Pferd entschieden, das er schon in Hellay geritten war. Ein großer brauner Wallach, dem sein Gewicht nichts ausmachte. Erwartungsvoll schlug das Tier immer wieder mit einem der vorderen Hufe aus, als ob es einen Stein aus dem Pflaster lösen wollte. Dabei wölbte es den starken Hals, als würde es wittern, dass sie kurz vor einem Krieg standen.

Die Hörner ertönten, die Standarten wurden in die Höhe gereckt.

Dann war plötzlich ein Klappern zu hören, als würde eine Handvoll Murmeln eine Treppe hinunterspringen, und eine Sekunde später ritt eine sichtbar angeschlagene Gruppe Veretier in blauer Rüstung in den Innenhof ein.

Guymar war nicht zu sehen, aber Jord und Huet befanden sich unter den Männern, ebenso wie Lazar. Damen kannte jeden von ihnen. Es waren die Soldaten der Prinzengarde, mit denen er monatelang unterwegs gewesen war. Und es konnte nur einen Grund geben, weshalb sie aus der Gefangenschaft entlassen worden waren.

Als Damen eine Hand hob, ließ man Jord passieren, sodass sich ihre Pferde für einige Sekunden umkreisten.

»Wir sind gekommen, um an Eurer Seite zu reiten«, verkündete Jord mit fester Stimme.

Für einen Moment betrachtete Damen die kleine Truppe in Blau, die sich vor den Reihen in Rot versammelt hatte. Es waren nicht viele, gerade mal zwanzig Mann, und Damen war mit einem Blick klar, dass es Jord gewesen war, der sie überzeugt hatte, hier zu sein, beritten und bereit zum Kampf.

»Lasst uns losreiten«, rief Damen. »Für Akielos – und für Vere.«

Je näher sie Charcy kamen, desto schlechter wurde die Sicht, und sie mussten sich auf die Informationen von Kundschaftern und Spähern verlassen. Der Regent rückte von Norden und Nordwesten her an. Ihre eigene Truppe befand sich als Köder in einer Senke. Niemals hätte Damen seine Männer in solch eine unterlegene Position gebracht, ohne einen Trumpf im Ärmel zu haben. Doch wie die Dinge lagen, würden sie um einen Nahkampf nicht herumkommen.

Nikandros gefiel das alles nicht. Je näher sie Charcy kamen, desto deutlicher wurde den akielischen Generälen, in was für einer unvorteilhaften Position sie sich befanden. Wenn man seinen schlimmsten Feind umbringen wollte, brächte man ihn an einen Ort wie diesen.

Vertrau mir, hatte Laurent zuletzt zu ihm gesagt. Damen ließ sich noch einmal den Plan durch den Kopf gehen, den sie gemeinsam in Ravenel entworfen hatten. Seine Truppe würde sich der Armee des Regenten vermeintlich ausliefern, während Laurent im richtigen Moment von Norden her angreifen würde. Damen sehnte den Moment herbei – er wünschte sich einen harten Kampf. Er wollte den Regenten auf dem Schlachtfeld ausfindig machen und ihn ausschalten, seiner Regentschaft in einem einzigen Kampf ein Ende bereiten. Wenn dies gelänge, wenn er nur sein Versprechen halten könnte, dann würde …

Damen gab seiner Truppe das Kommando zur Aufstellung. Sie mussten jederzeit damit rechnen, in einen Pfeilhagel zu geraten. »Halt!«, rief er laut.

Das vor ihnen liegende unbekannte Gelände, umgeben von Bäumen und steilen Hängen, kam einer Todesfalle gleich. Die Luft vibrierte vor angespannter Erwartung und der nervösen, rohen Stimmung, wie sie oft vor einer Schlacht zu spüren war. Aus der Ferne vernahmen sie gedämpft das tiefe Brummen von Hörnern, die geblasen wurden.

»Halt!«, rief Damen noch einmal, während sein Pferd unruhig auf der Stelle zu tänzeln begann.

Es war wichtig, dass sie die Truppen des Regenten auf das noch ebenerdige Gelände lockten, auf dem sie sich jetzt befanden, bevor sie zum Gegenschlag ausholten. Sie mussten jeden Mann des feindlichen Lagers hier wissen, damit Laurent sie von der anderen Seite umzingeln konnte. Doch ihre westliche Flanke bewegte sich bereits, nachdem Makedon den Befehl dazu gegeben hatte.

»Befehlt Eure Leute zurück!«, rief Damen und rammte gleichzeitig seinem Wallach die Fersen in die Seiten. Er galoppierte auf Makedon zu und umkreiste ihn in engen Zirkeln.

Makedon musterte ihn mit einem geringschätzigen Ausdruck, so als müsse er sich als General mit einer Horde aufmüpfiger Kinder herumschlagen. »Wir marschieren nach Westen.«

»Mein Befehl lautete, noch abzuwarten«, sagte Damen mit fester Stimme. »Wir müssen den Regenten dazu bringen, sich zuerst zu bewegen, damit er seine überlegene Position aufgibt.«

»Wenn wir das tun und Euer Veretier nicht auftaucht, sind wir alle dem Tod geweiht.«

»Er wird kommen.«

Wieder erschollen die Hörner im Norden. Der Regent war schon viel zu nah, und bisher hatten sie noch keine Meldung von einem ihrer Kundschafter erhalten. Irgendetwas lief schief.

Von einer Sekunde auf die andere brach zu ihrer Linken das Chaos aus. Die Angreifer brachen von Norden her die Hänge hinab durch die Bäume. An ihrer Spitze befand sich ein einzelner Reiter, einer ihrer Späher, der über die grasbewachsene Ebene jagte.

Die Truppen des Regenten würden sie überrennen, und Laurent befand sich noch etwa hundert Meilen entfernt. Offenbar hatte er niemals vorgehabt zu kommen. Das war es, was der Kundschafter ihnen entgegenschrie, bevor ihn ein Pfeil in den Rücken niederstreckte.

»Nun hat Euer veretischer Prinz gezeigt, wer er wirklich ist«, rief Makedon verächtlich.

Damen hatte keine Zeit, noch länger darüber nachzudenken. Sie steckten bereits mitten im Kampf. Verzweifelt versuchte er, die Kontrolle über das bereits entstandene Chaos zurückzugewinnen, und schrie mehrere Befehle. Als sie die erste Salve Pfeile traf, versuchte er, sich schnell einen Überblick zu verschaffen, und ging im Kopf durch, wie viele Männer sie waren und welche Positionen sie einnehmen konnten.

Er wird kommen, hatte Damen zu Makedon gesagt. Und er glaubte noch immer daran, selbst als die erste Angriffswelle über sie hinwegrollte und er seine Männer neben sich sterben sah.

Hinter dem Ganzen steckte eine düstere Logik. Überrede deinen Sklaven, die Akieler zu überzeugen, für dich zu kämpfen. Lass deine Feinde gegeneinander antreten, sodass die Opfer unter denen, die du verachtest, groß sind, der Regent besiegt oder geschwächt ist und Nikandros Armeen ausgelöscht.

Erst als sie die zweite Angriffswelle von Nordwesten traf, begriff Damen, dass sie auf sich allein gestellt waren. Er fand sich neben Jord wieder. »Wenn Ihr am Leben bleiben wollt, dann reitet nach Osten.«

Mit bleichem Gesicht sah Jord ihn an. »Er wird nicht kommen.«

»Es sind zu viele«, sagte Damen. »Aber wenn Ihr Euch beeilt, könnt Ihr es noch raus schaffen.«

»Und was werdet Ihr tun?«

Damen hatte bereits seinem Pferd die Fersen in die Flanken gestoßen, um nach vorne zu gelangen.

»Kämpfen«, rief er Jord über die Schulter zu.

2

Laurent erwachte langsam. Das Licht war gedämpft, und irgendetwas schränkte seine Bewegungsfreiheit ein. Seine Hände waren hinter dem Rücken zusammengebunden, und ein pochender Schmerz an seinem Hinterkopf verriet ihm, dass man ihn niedergeschlagen haben musste. Außerdem stimmte irgendetwas nicht mit seiner Schulter. Sie schien ausgerenkt zu sein.

Als er flatternd die Augen öffnete und sich ein wenig bewegte, nahm er vage seine Umgebung wahr. Die modrige Luft und die kühle Temperatur ließen vermuten, dass er sich unter der Erde befand. Er musste aus dem Hinterhalt überfallen worden sein. Jetzt befand er sich unter der Erde, und da sich sein Körper nicht anfühlte, als habe man ihn tagelang transportiert, musste das wohl bedeuten, dass …

Er öffnete die Augen ganz – und sah direkt in das flachnasige Gesicht Govarts, der ihn anstarrte.

»Guten Morgen, Prinzessin.«

Panik ließ seinen Puls in die Höhe schnellen. Laurent versuchte, seine Reaktion zu unterdrücken, aber das Blut pulsierte weiter mit unerbittlicher Heftigkeit gegen seine Haut. Er ermahnte sich, ruhig zu bleiben und sich nicht zu bewegen.

Dann sah er sich um. Die Zelle, in der er sich befand, maß etwa vier Meter und war mit einer Tür aus Eisenstäben verschlossen. Fenster gab es keine. Durch die Gitterstäbe konnte Laurent einen aus groben Steinen gemauerten Gang in flackerndem Licht erkennen. Das Flackern, stellte er erleichtert fest, stammte von einer Fackel und nicht wie befürchtet von dem Schlag, den er auf den Hinterkopf bekommen hatte. In seiner Zelle befand sich nichts weiter außer dem Stuhl, an den man ihn gefesselt hatte. Es sah aus, als hätte man das schwere Sitzmöbel aus Eichenholz eigens für ihn hierher befördert, was man sowohl als höfliche wie auch bedrohliche Geste verstehen konnte, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man die Sache betrachtete. Das Licht der Fackel reichte aus, um den Schmutz zu erkennen, der sich über Jahrzehnte auf dem Zellenboden angesammelt haben musste.

Mit einem Mal traf ihn die Erinnerung, was mit seinen Männern geschehen war. Nur mit Mühe konnte er den Gedanken beiseiteschieben. Er wusste jetzt, wo er sich befand. Dies waren die Gefängniszellen von Fortaine.

Laurent wurde klar, dass er dem Tode geweiht war. Doch bevor es so weit war, würde er noch eine lange Phase voller Schmerzen erdulden müssen. Kurz wallte die absurde Hoffnung in ihm auf, dass jemand kommen und ihm helfen würde, doch er verdrängte den Gedanken schnell wieder. Seit seinem dreizehnten Lebensjahr, seit dem Tod seines Bruders, gab es niemanden mehr, der ihn hätte retten können. Er überlegte, ob es eine Möglichkeit für ihn gab, sich in dieser Situation wenigstens einen kleinen Rest Würde zu bewahren, schob den Gedanken aber ebenso rasch weg, wie er gekommen war. Das hier würde nicht würdevoll enden. Stattdessen fragte er sich, ob er das Ende schneller herbeiführen könnte, wenn die Situation unerträglich wurde. Es war nicht schwer, Govart zu tödlicher Gewalt zu provozieren. Laurent musste daran denken, dass Auguste ganz gewiss keine Angst gehabt hätte, allein und verletzlich einem Mann ausgeliefert zu sein, der vorhatte, ihn zu töten. Seinem jüngeren Bruder sollte es also genauso wenig ausmachen.

Doch noch härter als seinen eigenen Tod traf es ihn, dass die Schlacht ohne ihn stattfinden würde … dass der Zeitpunkt gekommen und verstrichen war, und dass er auf das, was gerade an der Grenze passierte, keinen Einfluss nehmen konnte. Der akielische Sklave würde (daran hatte Laurent keine Zweifel) annehmen, dass ihn die Veretier verraten hatten, und sich ohne zu zögern in einen ebenso heroischen wie selbstmörderischen Kampf bei Charcy stürzen, aus dem er gegen alle Wahrscheinlichkeiten vielleicht sogar siegreich hervorgehen mochte.

Wenn er ignorierte, dass er verletzt und gefesselt war, konnte sich Laurent einreden, dass seine Chancen im Kampf eins gegen eins eventuell gar nicht schlecht standen. Hinter all dem konnte er die unsichtbare Handschrift seines Onkels erkennen, der, wie schon so oft, die Fäden zog.

Eins gegen eins – er sollte darüber nachdenken, was er im besten Fall erreichen konnte. Selbst wenn er in Topform wäre, könnte er Govart in einem Ringkampf nicht besiegen. Außerdem war seine Schulter ausgekugelt. Ohne seine Fesseln hätte er ungefähr genauso viel gegen ihn ausrichten können wie mit ihnen, nämlich nichts. Immer wieder sagte er sich das, um den unbedingten Wunsch nach einem Kampf in sich niederzuringen.

»Wir sind allein«, sagte Govart. »Nur du und ich. Sieh dich genau um. Es gibt kein Entkommen. Nicht einmal ich besitze einen Schlüssel. Sie werden zurückkehren, um die Zellentür zu öffnen, nachdem ich mit dir fertig bin. Was hast du dazu zu sagen?«

»Wie geht es deiner Schulter?«, fragte Laurent.

Der Fausthieb ließ ihn zurückzucken. Dennoch genoss er den Ausdruck auf Govarts Gesicht. Genauso, wie er – wenn auch auf etwas masochistische Art – den Schlag genossen hatte. Offenbar konnte er die Freude darüber nicht wirklich verbergen, denn Govart schlug ihn ein zweites Mal. Laurent kämpfte den Drang nieder, in hysterisches Lachen auszubrechen. Sonst würde die Sache hier schneller zu Ende sein, als ihm lieb war.

»Ich habe mich immer gefragt, was du gegen ihn in der Hand hattest«, sagte Laurent und zwang sich, ruhig zu sprechen. »Ein blutiges Laken und ein unterzeichnetes Geständnis?«

»Du hältst mich für dumm«, stellte Govart fest.

»Ich glaube, du verfügst über ein Mittel, mit dem du einen sehr mächtigen Mann unter Druck setzen kannst. Und ich glaube, dass es, was es auch ist, nicht für immer funktionieren wird.«

»Das würdest du gern glauben«, sagte Govart zufrieden. »Willst du wissen, warum du hier bist? Weil ich ihn um dich gebeten habe. Er gibt mir, wonach ich verlange. Egal, um was es sich handelt. Selbst seinen unantastbaren Neffen.«

»Nun, ich bin eine lästige Sache für ihn, genau wie du. Das ist der Grund, warum er uns zusammenbringt. Früher oder später wird einer von uns beiden den anderen erledigen.« Sein Ton war frei von jeglichen Empfindungen, er beschrieb nur Tatsachen. »Das Problem ist allerdings, dass meinen Onkel kein Druckmittel der Welt zurückhalten wird, wenn er erst einmal König ist. Wenn du mich umbringst, wird das, was du gegen ihn in der Hand hast, keine Rolle mehr spielen. Dann werden nur noch du und er übrig sein, und er wird dich in einen ebenso dunklen Kerker werfen lassen wie mich jetzt.«

Auf Govarts Gesicht breitete sich langsam ein verschlagenes Grinsen aus. »Er hat vermutet, dass du so was sagen würdest.«

Der erste Fehler, und er hatte ihn selbst begangen. Laurent spürte, wie sein Herz unregelmäßig klopfte. »Und was hat mein Onkel noch gesagt?«

»Er sagte, du würdest versuchen, mich am Reden zu halten. Er sagte, du habest ein Mundwerk wie eine Hure. Er sagte, du würdest lügen, mir schmeicheln, vor mir kriechen.« Das Grinsen wurde breiter. »Er sagte: Der einzige Weg, um meinen Neffen daran zu hindern, sich freizureden, besteht darin, ihm die Zunge herauszuschneiden.« Während er sprach, zog Govart ein Messer hervor.

In Laurents Wahrnehmung schrumpfte der Raum um sie herum. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf den Mann vor ihm gerichtet.

»Und doch möchtest du unbedingt hören, was ich zu sagen habe«, provozierte er Govart. Das hier hatte gerade erst begonnen, und bis zum Ende würde es ein steiniger, blutiger Weg werden. »Du willst alles hören, jede Silbe. Es gibt eine Sache, die mein Onkel in Bezug auf dich nie verstanden hat.«

»Ach ja, und was soll das sein?«

»Du wolltest schon immer zu denjenigen auf der anderen Seite der Tür gehören.« Laurent sah ihm fest in die Augen. »Und jetzt ist es so weit.«

Nach einer Stunde (die ihm sehr viel länger vorgekommen war) schmerzte Laurents ganzer Körper, und er war sich nicht mehr sicher, wie viel er hinausgezögert oder kontrolliert hatte – wenn überhaupt irgendetwas. Sein Hemd war inzwischen bis zur Taille geöffnet und schlackerte ihm lose um den Körper. Der rechte Ärmel war tiefrot verfärbt. Seine Haare waren zerwühlt und von Schweiß durchtränkt. Seine Zunge war erfreulicherweise noch intakt, dafür steckte das Messer in seiner Schulter. Als es passiert war, hatte Laurent es als Sieg verbucht. Immerhin verfügte Govart nun über keine Waffe mehr. In einer solchen Situation mussten schon kleine Dinge als Erfolgserlebnis zählen. Der Griff des Messers ragte in einem merkwürdigen Winkel aus seiner ausgerenkten rechten Schulter. Langsam fiel ihm das Atmen schwer.

Siege. Er war so weit gekommen. Hatte seinen Onkel immer wieder aus der Fassung gebracht, ihn ein- oder zweimal aufhalten können, ihn gezwungen, seine Pläne umzuwerfen. Er hatte es ihm nicht einfach gemacht. Doch jetzt lagen dicke Wände aus Stein zwischen ihm und der Welt dort draußen. Es war genauso unmöglich, etwas zu vernehmen, wie es unwahrscheinlich war, dass ihn hier drinnen jemand hören würde. Sein einziger Vorteil bestand darin, dass er es geschafft hatte, seine linke Hand von den Fesseln zu befreien. Das durfte er sich auf keinen Fall anmerken lassen. Alles, was es ihm sonst einbringen würde, wäre ein gebrochener Arm.

Je mehr Zeit verstrich, desto schwerer fiel es ihm, sich zu konzentrieren. Außerdem war es hier unten unmöglich, sich bemerkbar zu machen. Also schlussfolgerte Laurent (oder hatte vielmehr geschlussfolgert, als er sich noch besser gefühlt hatte), dass derjenige, der ihn hier mit Govart zurückgelassen hatte, zu einer fest verabredeten Zeit mit einer Schubkarre und einem Sack zurückkehren würde, um ihn hier rauszuschaffen. Bis dahin gab es für Laurent nur ein Ziel, auf das er zutaumelte wie auf ein verschwommenes Trugbild: am Leben zu bleiben.

Schritte näherten sich. Das metallische Schaben eines eisernen Scharniers erklang.

»Das dauert zu lange.« Guions Stimme.

»Zart besaitet?«, fragte Govart spöttisch. »Wir haben gerade erst angefangen. Du kannst hierbleiben und zusehen, wenn du willst.«

»Weiß er Bescheid?«, fragte Laurent an Govart gewandt. Seine Stimme klang heiserer als noch zu Beginn der Gefangenschaft. Eine Reaktion auf die Schmerzen.

Guion runzelte die Stirn. »Worüber soll ich Bescheid wissen?«

»Das clevere Geheimnis. Die Sache, die er gegen meinen Onkel in der Hand habt.«

»Halt’s Maul!«, fuhr Govart ihn an.

»Worüber redet er?«

»Hast du dich nie gefragt, warum mein Onkel ihn am Leben gelassen hat?«, fragte Laurent. »Warum er ihn all die Jahre mit Wein und Frauen versorgt hat?«

»Ich habe gesagt, dass du dein Maul halten sollst!« Govart schloss die Finger um den Griff des Messers und drehte es.

Dunkelheit brach über Laurent herein, sodass er nur noch verschwommen wahrnahm, was als Nächstes passierte. Wie aus weiter Ferne vernahm er Guions Stimme, der eine Erklärung von Govart verlangte.

»Was hat er gemeint? Hast du eine geheime Abmachung mit dem König?«

»Halt dich da raus. Das geht dich nichts an.«

»Wenn du eine andere Vereinbarung getroffen hast, dann verlange ich, dass du mir diese augenblicklich enthüllst.«

Laurent spürte, wie Govart das Messer losließ. Vorsichtig die Hand auszustrecken, war die zweitschwerste Sache, die er je in seinem Leben vollbracht hatte – nach der Anstrengung, den Kopf zu heben.

Govart drehte sich um, um Guion den Weg zu Laurent zu versperren.

Laurent schloss die Augen, legte die zitternden Finger um den Messergriff und zog es mit einer schnellen Bewegung aus seiner Schulter. Ein erstickter Schmerzenslaut drang über seine Lippen. Die beiden anderen Männer drehten sich gleichzeitig zu ihm um, als er mit unsicherer Hand die restlichen Fesseln durchschnitt. Schwankend kam er auf die Beine und stellte sich hinter den Stuhl. Mit dem Messer in der Linken nahm er die beste Verteidigungsposition ein, die ihm in der momentanen Situation möglich war. Der Raum flackerte vor seinen Augen, der Griff des Messers war rutschig.

Govart grinste amüsiert und seltsam zufrieden, wie ein übersättigter Zuschauer angesichts eines doch noch überraschenden Endes in einem ansonsten langweiligen Theaterstück.

»Bring ihn wieder unter Kontrolle«, sagte Guion, ein wenig irritiert, aber ohne größere Besorgnis in der Stimme.

Sie starrten sich an. Laurent machte sich keine Illusionen über seine Fähigkeiten als linkshändiger Messer-Kämpfer. Ihm war klar, was für eine unbedeutende Bedrohung er für Govart darstellte. Und das wäre schon an einem Tag so, an dem er sich nicht nur schwankend auf den Beinen hätte halten können. Mit ein wenig Glück gelänge ihm ein Hieb mit dem Messer, bevor ihn sein Gegner niederringen würde. Doch es würde nichts ändern. Govarts massiger Körper war neben den harten Muskeln mit einer ebenso dicken Schicht Fett überzogen. Govart würde einen einzelnen Schlag von einem geschwächten und ohnehin schon schwächeren Kontrahenten ohne Probleme überstehen. Das Ende seines kurzen Ausflugs in die Freiheit war absehbar. Er wusste es. Und Govart wusste es ebenfalls.

Als Laurent seinen ungeschickten Angriff mit dem Messer vollführte, schlug Govart brutal zurück. Und so war es abermals Laurent, der angesichts des Schmerzes, der alles überstieg, was er kannte, laut aufschrie.

Mit dem rechten Arm packte Laurent den Stuhl und schwang ihn über seinen Kopf. Das schwere Eichenholz traf Govart am Ohr. Es klang, als würde man mit einem Schlägel einen hölzernen Ball treffen. Govart stolperte und fiel. Laurent hatte ebenfalls Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Das Gewicht und der Schwung des Stuhls ließen ihn rückwärts durch die Zelle taumeln.

Guion drückte sich gegen die Wand, um Laurents Hieben zu entgehen. Doch Laurent konzentrierte alle verbleibende Kraft darauf, die Tür mit den Eisenstäben zu erreichen, sie hinter sich zuzuwerfen und den Schlüssel herumzudrehen, der noch immer im Schloss steckte.

Govart bewegte sich nicht.

In der Stille, die folgte, fand Laurent seinen Weg durch die Tür. Erschöpft glitt er an der gegenüberliegenden Wand hinab und ließ sich auf die schmale Bank sinken. Langsam schloss er die Augen, während er undeutlich wahrnahm, wie Guion an den Eisenstäben rüttelte, die jedoch keinen Zentimeter nachgaben. Ein leises Lachen kam über Laurents Lippen, ein atemloses Geräusch, das sich mit dem süßen Gefühl des kühlen Steins im Rücken verband. Er ließ den Kopf zurücksinken.

»Wie kannst du es wagen, du wertloser Verräter? Du bist ein Schandfleck auf dem Ansehen deiner Familie, du …«

»Guion«, sagte Laurent, ohne die Augen zu öffnen. »Du hast mich fesseln lassen und in einen Raum mit Govart gesperrt. Glaubst du ernsthaft, dass du meine Gefühle verletzen kannst, indem du mich beschimpfst?«

»Lass mich raus!« Seine Worte hallten von den nackten Wänden wider.

»Das habe ich bereits versucht«, erklärte Laurent ruhig.

»Ich gebe dir alles, was du willst.«

»Auch das habe ich bereits versucht«, sagte Laurent. »Ich wirke ungern zu berechenbar, aber offenbar muss ich alle üblichen Antworten durchgehen. Soll ich dir auch vorhersagen, was du tun wirst, wenn ich das erste Mal das Messer in dich hineinstoße?« Er öffnete die Augen.

Guion trat einen Schritt von den Eisenstäben zurück.

»Ich wollte eine Waffe«, sagte Laurent. »Allerdings hatte ich nicht erwartet, dass eine in meine Zelle kommen würde.«

»Wenn du versuchst zu entkommen, bist du ein toter Mann. Da draußen gibt es weit und breit keine akielischen Verbündeten, die dir helfen könnten. Wie Ratten in der Falle hast du sie zum Sterben in Charcy im Stich gelassen. Sie werden dich jagen. Und dann werden sie dich töten.«

»Mir ist durchaus bewusst, dass ich mein Rendezvous verpasst habe«, entgegnete Laurent. Der Korridor begann schon wieder vor seinen Augen zu flackern. Er musste sich daran erinnern, dass es nur an der Fackel lag. Wie aus weiter Ferne vernahm er seine eigene Stimme. »Es gab dort einen Mann, den ich hätte treffen sollen. Einen Mann, der weiß, was Ehre und ein würdevoller Kampf bedeuten. Er hat stets sein Bestes getan, mich davon abzuhalten, das Falsche zu tun. Aber zu deinem Unglück ist er gerade nicht hier.«

Guion wich einen weiteren Schritt zurück. »Du kannst mir nichts anhaben.«

»Bist du dir da sicher? Ich frage mich, wie mein Onkel reagiert, wenn er herausfindet, dass du Govart getötet und mir bei der Flucht geholfen hast.« Dann fügte er im selben gedankenverlorenen Ton hinzu: »Denkst du, er würde deiner Familie wehtun?«

Guion hatte die Hände zu Fäusten geballt, als würde er damit noch immer die Eisenstäbe der Tür umklammern. »Ich habe dir nicht zur Flucht verholfen.«

»Nicht? Ich frage mich immer wieder, wie diese Art Gerüchte entstehen.«

Laurent betrachtete Guion durch die Gitterstäbe und spürte, wie seine entscheidende Fähigkeit, sein analytischer Verstand, langsam wieder einsetzte.

»Eines ist mir schmerzhaft bewusst geworden. Mein Onkel hat befohlen, dass du mich, solltest du mich gefangen nehmen, an Govart ausliefern musst. Ein schwerwiegender taktischer Fehler, aber meinem Onkel waren aufgrund einer geheimen Abmachung mit Govart die Hände gebunden. Vielleicht gefiel dir die Idee aber auch. Du hast dich damit einverstanden erklärt. Allerdings wolltest du nicht, dass dein eigener Mann mit der Folterung und dem Tod des Thronerben in Verbindung gebracht wird. Auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, warum. Ich kann nur mutmaßen, dass noch ein winziger Rest Vernunft im Rat herrscht, trotz der erdrückenden Beweislast, die das Gegenteil verspricht. Man hat mich in eine leere Zelle gesteckt, und du hast dich selbst dazu herabgelassen, den Schlüssel herzubringen. Ich vermute also, niemand anders weiß, dass ich mich hier unten befinde.«

Die linke Hand fest gegen die Schulter gedrückt, stieß er sich von der Wand ab und trat einen Schritt auf die Kerkertür zu. Guions Atem ging flach und stoßweise.

»Niemand weiß, dass ich hier bin. Was wiederum bedeutet, dass auch niemand weiß, dass du hier unten bist. Niemand wird herkommen, um nach dir zu suchen, niemand wird dich finden.«

Seine Stimme war fest und ruhig, während er Guion durch die Eisenstäbe fest in die Augen sah.

»Niemand wird kommen, um deiner Familie zu helfen, wenn mein Onkel ihnen mit einem verschlagenen Lächeln entgegentritt.«

Laurent sah Guions verkniffene Miene. Er hatte die Kiefer fest aufeinandergepresst und starrte ihn wortlos an. Als Guion schließlich den Mund öffnete, klang seine Stimme verändert, tonlos.

»Was verlangst du?«

3

Damen ließ den Blick über das Gelände schweifen. Die Streitmächte des Regenten waren Flüsse aus dunklem Rot, die in ihre Reihen einfielen – wie ein Strom Blut, der auf Wasser trifft, um sich dann mit ihm zu vermischen. Wo er auch hinsah, erblickte Damen Zerstörung, einen unendlichen Strom aus Feinden, so zahlreich, dass sie an einen Schwarm erinnerten. Doch in Marlas hatte Damen mit eigenen Augen gesehen, wie ein Mann eine ganze Front zusammenhalten konnte, als würde allein der Wille zum Sieg ausreichen.

»Prinzenmörder!«, erscholl es aus den Kehlen der Männer des Regenten. Zu Beginn der Schlacht hatten sie sich auf ihn gestürzt, doch nachdem sie gesehen hatten, was mit den Männern geschah, die es versuchten, traten sie in einer brodelnden Menge den Rückzug an.

Sie kamen nicht weit. Damens Schwert traf auf Rüstungen, dann auf Fleisch. Er suchte sich die Stärksten unter ihnen aus und schlug sie nieder, stoppte Formationen in den gegnerischen Linien, noch bevor sie entstehen konnten. Ein veretischer Kommandant forderte ihn heraus. Er erlaubte ihm einen einzigen Hieb, bevor seine Klinge den Hals des Angreifers durchtrennte.

Gesichter verschwammen, halb verdeckt von Helmen, zu einer anonymen Masse, so als würde das Schlachtfeld nur mehr aus Pferden und Waffen bestehen. Eine Maschinerie des Todes. Er tötete. Entweder man entkam ihm, oder man starb. Es gab nur noch ein einziges Ziel – die Oberhand zu behalten, sich mit aller Macht durchzusetzen und über das Menschenmögliche hinaus zu konzentrieren. Und das Ganze über Stunden, länger, als es dem Feind möglich war.

Die Hälfte seiner Männer fiel mit der ersten Angriffswelle. Damen nahm die Herausforderung an, tötete so viele Feinde wie möglich aus der ersten Reihe, dann aus der zweiten und dritten. Hätten sie Verstärkung gehabt, wären seine Soldaten in der Lage gewesen, sie niederzumetzeln wie schutzlose Welpen, aber es gab keine.

Wenn Damen neben dem Kampfgeschehen überhaupt noch etwas wahrnahm, dann eine Abwesenheit, eine hartnäckige Lücke, die sich nicht füllen ließ. Neben seinem brillanten und unbekümmerten Stil mit dem Schwert tat sich ein Graben auf, der nur zur Hälfte von Nikandros ruhigerem, praktischerem Kampfstil gefüllt wurde. Er hatte sich an etwas gewöhnt, das ihm nur für eine kurze Zeit vergönnt gewesen war, wie das Aufblitzen unbändiger Freude in einem Paar blauer Augen, die ihn für einen Augenblick intensiv ansahen. Solche Gedanken und Erinnerungen ballten sich inmitten des Tötens in ihm zusammen, bis sie einen festen Knoten in seinem Innern bildeten.

»Wenn sich der Prinz von Vere blicken lässt, werde ich ihn töten.« Nikandros spuckte die Worte förmlich aus.

Der Pfeilhagel hatte inzwischen nachgelassen. Zu gefährlich war es für ihre Feinde, die eigenen Leute zu treffen, nachdem Damen ihre Linien aufgemischt hatte. Auch die Geräusche hatten sich verändert. Das Schlachtengebrüll war durch Schmerzenslaute, erschöpftes Stöhnen und rasselndes Atemholen ersetzt worden. Das Aufeinanderprallen von Eisen auf Eisen klang jetzt schwerfälliger als noch zu Beginn des Angriffs.

Es waren die Stunden des Todes. Die Schlacht hatte ihre brutalste und erschöpfendste Phase erreicht. Eine einzige Masse sich auflösenden Fleischs, die es schwer machte, wirklich zu erkennen, wer Freund und wer Feind war. Damen blieb auf dem Rücken seines Pferds sitzen, auch wenn die toten Körper auf dem Feld so zahlreich waren, dass das Tier zwischen ihnen einsank. Der Boden war nass, seine Beine bis zu den Knien schlammbespritzt – Schlamm im trockenen Hochsommer, der allein daher rührte, dass die Erde von Blut getränkt war. Die verletzten Pferde traten in Todesqualen um sich, rasten vor Schmerz und schrien lauter als die sterbenden Männer um sie herum.

Damen hielt die verbleibende Truppe zusammen. Er tötete weiter, trieb sich über das körperlich Mögliche hinaus … bis er am Ende des Schlachtfelds etwas Rotes aufflackern sah. So gewannen die Akieler Kriege. Warum die ganze Armee bekämpfen, wenn man einfach …

Damen stieß seinem Wallach die Sporen in die Flanken und jagte über die Ebene. Die Männer, die sich zwischen ihm und seinem Ziel befanden, verschwammen zu einer Masse. Er nahm kaum das metallische Klingen seines Schwerts wahr oder die roten Umhänge der veretischen Wachen, bevor er sie in Stücke hieb. Er tötete sie einfach, einen nach dem anderen, so lange, bis keiner mehr zwischen ihm und dem Mann stand, auf den er es abgesehen hatte.

In einem einzigen nicht aufzuhaltenden Bogen durchschnitt Damens Schwert die Luft und spaltete den Mann mit dem gekrönten Helm entzwei. Sein Körper neigte sich seltsam zur Seite, dann fiel er zu Boden.

Damen stieg ab und zog dem Toten den Helm vom Kopf.

Es war nicht der Regent. Er kannte den Mann nicht. Eine Marionette, die toten Augen weit aufgerissen, für immer gefangen in der Schlacht, so wie der Rest von ihnen.

Damen warf den Helm beiseite.

»Es ist vorbei«, erscholl Nikandros Stimme irgendwo hinter ihm. »Es ist vorbei, Damen.«

Mit verschleiertem Blick sah er auf. Nikandros Rüstung klaffte an der Vorderseite weit auf. Wo sich normalerweise der Brustpanzer befand, durchschnitt eine blutige Wunde seinen Oberkörper. Nikandros hatte seinen Kosenamen verwendet, so wie man ihn als kleinen Jungen genannt hatte.

Damen merkte, dass er auf dem Boden kniete. Seine Brust senkte sich genauso wie die seines Pferds unter schweren Atemzügen. Mit der Faust hielt er das Siegel auf der Uniform des toten Mannes umklammert, doch es fühlte sich an, als habe er nichts in der Hand.

»Vorbei?«, presste er hervor. Alles, woran er denken konnte, war, dass nichts vorbei war, solange der Regent lebte. Es fiel ihm schwer, wieder einen klaren Gedanken zu fassen, nachdem er so lange nur reagiert hatte und jede seiner Handlungen die instinktive Antwort auf eine momentane Situation gewesen war. Er musste sich erst sammeln.

Um ihn herum warfen die Männer ihre Waffen ins Gras.

»Es fällt mir schwer zu sagen, ob der Sieg ihnen oder uns gebührt.«

»Er ist unser«, antwortete Nikandros. Der Ausdruck in seinen Augen war ein anderer als vor der Schlacht, und als sich Damen auf dem zerstörten Schlachtfeld umsah, erkannte er denselben Ausdruck in den Augen seiner Männer.

Langsam sickerte es in sein Bewusstsein. Wie zum ersten Mal nahm er die leblosen Körper der Soldaten um sich wahr, die gestorben waren, weil er sie als Lockvogel für den Regenten eingesetzt hatte. Der unübersehbare Beweis für das, was er getan hatte. Das Schlachtfeld war aufgewühlt und übersät mit toten Leibern. Der Boden schien eine einzige Masse aus Toten, unbrauchbaren Waffen und reiterlosen Pferden zu sein. Im stundenlangen Kampf auf Leben und Tod war ihm das Ausmaß dessen, was er angezettelt hatte, nicht klar gewesen. Doch jetzt kehrten die Bilder zurück, zuckten hinter seinen geschlossenen Lidern. All die Gesichter der Männer, die er getötet hatte. Diejenigen, die noch standen, waren Akieler, und sie starrten Damen an, als könnten sie nicht glauben, was passiert war.

»Macht den hochrangigsten Veretier ausfindig, und teilt ihm mit, dass sie unsere Erlaubnis haben, ihre Toten zu begraben«, sagte Damen. »Charcy gehört nun zu Akielos.«

Neben ihm lag ein akielisches Banner auf dem Boden. Damen schloss die Hand um den hölzernen Stab. Nachdem er sich erhoben hatte, bohrte er das spitze Ende in die Erde. Das Banner war zerrissen, und der Stab neigte sich durch den anhaftenden Schlamms zur Seite, aber er blieb stehen.

Und in diesem Moment sah er es. Wie in einem Traum, durch den Nebel der Erschöpfung, am westlichsten Ende des Schlachtfelds.