Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Harz - Beiträge zur Heimatkunde

- Sprache: Deutsch

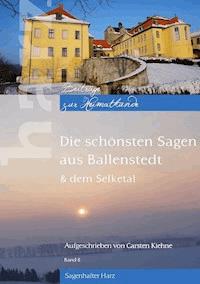

In diesem Band werden rund 50 der schönsten Sagen aus Ballenstedt und dessen Ortsteilen, sowie dem wunderschönen Selketal vorgestellt. Viele sagenumwobene Stätten, wie das Schloss Ballenstedt, Burgruine Anhalt, der alte und der neue Falkenstein, die Ackeburg oder die Konradsburg, werden hierin erwähnt, wobei ein besonderer Schwerpunkt auch auf den Kraftorten der geschichtsträchtigen Region Anhalts gelegt wird. Dies sind u.a. Quellen, Höhlen, Waldungen und markante Felsgebilde, insbesondere die Gegensteinen, der Zehling, der Mägdesprung, Thingstätten, Sühnekreuze und diverse andere vorchristliche Wallfahrtsplätze.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

VORWORT & EINLEITENDE WORTE

Der Schatz im Gegenstein

Echo im Gegenstein

Woher der Name Hundsblume kommt

Die Prüfung am Zehling

Das Tanzwunder von Cölbigk

Der Nagelstein von Ermsleben

Die schönste Frau des Mittelalters

Verfluchte Konradsburg

Der alte Falkenstein

Vom Untergang des alten Falkensteins

Wie die Bären nach Ballenstedt kamen

Wie Narretei heilt

Wen ein Bannspruch bannt

Geisterspuk im Herzogsschloss

Der Erbsenbär von Radisleben

Die Radislebener Gotteskinder

Der Kuttenzins für die Konradsburger

Der verschlafene Mönch

Vom Wesen der Bäume auf der Konradsburg

Man erntet, was man sät

Die Schicksalsbecher vom Falkenstein

Die hölzerne Jungfrau

Die Kindsmörderin zu Pansfelde

Woher die Wegwarte stammt

Der Sachsenspiegel

Die Krone des Schlangenkönigs

Das lebende Bild im Falkenstein

Die verfluchte Eisentür

Der große Turm von Meisdorf

Der Bierkrieg von Meisdorf

Venediger im Selketal

Der Aufhucker

Das Geheimnis um den Tidian

Andere Sagen vom Tidian

Die Wunderblume vom Selketal

Der Burgbrunnen der Ruine Anhalt

Spuk auf Burg Anhalt

Das Gespenst der Selkemühle

Der Harzgeröder Fuhrmann

Die Zwerge vom Meiseberg

Zwerge von Ballenstedt

Zwerge helfen Holz zu schlagen

Der Mägdesprung

Schätze auf der Heinrichsburg

Sein Glück mit dem Pech machen

Der Arme Heinrich

Der Arme Heinrich und der Bauernkrieg

Die Beteiche

Fügung des Schicksals

Der Mönchsstein

Rieders Bienenkorbglocke

Der Räuber Andreas Küster

Und haben nur den Zorn

Philipp und Putz

Vom harten Stuhl

Das Taubenei

Der Turmwächter und der wilde Jäger

Das Gespenst der St. Nicolai

Der Schimmelreiter

Was der alte Stelzfuß sang

Der letzte Scheiterhaufen

Das Zauberbuch des Schlossmüllers

Hinter schwedischen Gardinen

Der Brotstein von Opperode

Der Bergmönch bei Opperode

Woran wir schwer tragen

Was die Leute reden

Was man den Badebornern nachsagt

Birke oder Häckselstieg

Besser arm mit Ehren als reich mit Schanden

Das Grab der Wilhelmine Buttlar

Die Götterfrucht für ein geeintes Vaterland

Ein fataler Rechtschreibfehler

Eine merkwürdige Sauhatz im Ramberg

Ett Borstenveih

LITERATURVERZEICHNIS

ORTSVERZEICHNIS

BILDVERZEICHNIS

DANKSAGUNG

Vorwort

Es gibt buchstäblich hunderte Bücher über Sagen, Mythen oder Naturreligionen. Viele davon betreffen den Harz in gewohnter Weise, ist doch der Harz gerade für seine Geschichten, ich gebe zu, nicht unbedingt weltbekannt, aber doch zumindest europaweit bekannt. So stellt sich zwangsläufig die Frage, braucht es ein Buch über Ballenstedter Sagen und warum sollten Sie es kaufen?

Sagen bilden das eigentliche Geschichtswerk des Volkes. Es sind Erzählungen, welche lange Zeit die Gemeinschaft noch in allem Ernst glaubte, im Gegensatz zu den Märchen, die von den Menschen nur ungläubig und als volkstümliche Unterhaltung sowie Anreiz der Phantasie aufgenommen wurden.

Der Glaube an die Sage ist über viele Jahre im Schwinden begriffen gewesen, und außergewöhnliche Ereignisse, putzige Menschen, merkwürdig anmutende Naturereignisse, lokale Denkmale, wie die Gegensteine, scheinbar unerklärlichen Ursprungs oder rätselhaften Charakters werden gerne in die Form der Sage gekleidet, um nach volkstümlicher Auffassung ihre Erklärung in einer wundervollen Herkunft oder in ebensolchen Begleiterscheinungen zu suchen.

Das Mystische oder das Unfassbare macht eine Sage erst aus. Sie lehrt uns aber auch umfassende Heimatgeschichte oder erklärt schlicht heutige Rituale. Wir müssen nur genau hinsehen, uns die Zeit nehmen, einzutauschen in diese Welt der Erzählungen, sei sie von überirdischen Beistand oder sei es von guten oder bösen Geistern geprägt.

Auch heute können wir zahlreich aus ihren Inhalten lernen, gerade Heimatgeschichte fern von Playstation oder Fernsehen vor Ort live erleben. Das macht die Sage so einzigartig und fördert das Geschichtsverständnis sowie beantwortet die verschiedensten Fragen, nicht nur die nach dem Wanderziel, so zum Beispiel beim „Armen Heinrich“.

Und ja, es brauchte ein Ballenstedter Sagenbuch, um genau unsere Heimatgeschichte wieder aufzugreifen, Bräuche zu verstehen und alles gespickt mit einer Portion Humor.

Vielleicht treffen wir uns an einem dieser sagenumwobenen Kraftplätze in unserer beneidenswerten Natur. Sie kennen diese Sagen und Kraftplätze nicht? Sehen Sie, genau deswegen sollten Sie dieses Buch kaufen.

Carsten Kiehne gilt an dieser Stelle meine Hochachtung und mein Dank, nicht nur für die Mühen und Zeit, sondern genau dafür, dass er mit seiner Sagenforschung uns unsere Geschichte wieder etwas nähergebracht hat.

Ich wünsche Ihnen viele Erkenntnisse und Freude beim Lesen! Ihr Dr. Michael Knoppik

Einleitung

Ich bin ein wenig peinlich berührt und möchte mich entschuldigen, denn zu Beginn meiner Recherche gab ich nicht viel auf das verschlafene Städtlein Ballenstedt! „Was hat dieser Ort am Harzrand schon zu bieten?“, fragte ich mich gelangweilt, „Klar, das Schloss, aber …!“

Doch wie ich tiefer in die sagenhafte Geschichte eindrang und tatsächlich tagelang vor Ort unterwegs war, fand mein Herz gefallen am Oberhof, am Stadtturm, dem alten Rathaus, der Sankt Nicolai, der Schlossmühle, dem kleinen und großen Ziegenberg, an Buttlars Grab; auch an den Sagen um die Kräuter und Bäume; sowie an den Geschichten der kleinen, aber auch ganz großen Leute, wie dem Begründer des Hauses Anhalt, Albrecht dem Bären, und nicht zuletzt, an der schönsten Frau des Mittelalters: Uta von Ballenstedt!

Das allein wäre schon genug Stoff für ein Sagenbüchlein, doch kann Ballenstedt zudem auch absolut sehenswerte Ortsteile vorweisen. Ich fand heraus, was es mit Gotteskindern aus Radisleben auf sich hat; was der Bergmönch bei Opperode trieb; weshalb die Badeborner den Schalk im Nacken sitzen haben; warum man in Rieder bitterlich weint, doch auch herzhaft lacht; und weshalb nahe des unscheinbaren Asmusstedts – die Gegensteine – einer der heiligsten Kult- und Kraftorte unserer frühen Vorfahren liegt!

Auch das Selketal – von Alexisbad über Mägdesprung, mit der Ruine Anhalt und der mythenreich bezaubernden Burg Falkenstein, mit Meisdorf nahe der Konradsburg – gehört zur sagenhaften Geschichte von Ballenstedt und Anhalt.

Die „Ballenstedter Sagen“ bringen mich wie keine zweite Sammlung zum Nachsinnen und zum Schmunzeln und ich bin mir fast sicher, dass es Dir auch so gehen wird! So komme ich nicht drum herum zu sagen:

Du unvergleichliches Ballenstedt – du Wiege Anhalts

Bist eine verkannte Perle im Ostharz, die es zu würdigen lohnt!

Die Sagen des Harzes sind für mich nicht nur schnöde, alte Geschichten unserer Urgroßeltern! In ihnen finden wir oft überliefertes Wissen aus grauer Vorzeit. Moralische Vorstellungen, Rechtsbräuche und der Glauben unserer Ahnen, spielen dabei ebenso eine Rolle, wie magische Rituale, die helfen, das oftmals schwere Leben leichter zu schultern. Wie feierte man einst in Gemeinschaft die Jahresfeste? Welche Kräuter helfen heilen? Und, existieren heilige Orte noch heute? Wie ging man mit Sorgen und Ängsten um? Und, was schützt vor Unglück und Verhexung? Die Quintessenz vieler Erzählungen sind die Antworten auf Fragen, die heute aktueller sind denn je: „Welcher Weg führt mich zum Glück?“ und „Was gibt dem Alltag einen tieferen Sinn?“

Ja, meine Seele nährt es, wenn ich mit dem Herzen den Sagen und Märchen lausche und mit den Füßen auf einem Kraftplatz im Harz verwurzele. Dann spüre ich, wie sich mein Atem beruhigt, mein Herz zufrieden schlägt und der Geist innehält. In dieser Stille, werde ich wieder freier und weiter. Das kommt daher, weil ich im Lauschen aus dem Alltag ausbreche, in längst vergessene Zeiten und durch Zauberwelten reise. Und, wenn ich wieder im Hier und Jetzt erwache, erkenne ich lächelnd, dass zuvor scheinbar Unmögliches, neu beflügelt machbar ist. Sagenhaft – sonderlich – wunderbar!

Solche sagenhaften Momente wünsche ich Dir mit dem Lesen und Erlauschen der Sagen dieses Büchleins! Möge dem Touristen, der unseren Ostharz besucht, im Angesicht dieses Schatzes das Herz aufgehen, und möge der Einheimische erkennen, dass er dort wohnt, wo andere liebend gerne Urlaub machen!

Harz’liche Grüße,

Dein Sagen- & Märchenerzähler Carsten Kiehne

Das Anhaltische Wappen

Und wollt ihr Leute wissen, warum der Bären Haus

Fünf starke Balken zieren? Die Chronik weist es aus.

Einst wohnt‘ im Wald am Harze ein starker mutiger Held,

der zog mit seinen Treuen zur Jagd durch Holz und Feld;

erlegte Bären, Wölfe, die seine Flur verheert,

drum hat man mit dem Namen „Bär-Ringer“ ihn beehrt.

Und in den rauen Klüften behagt es ihm gar sehr,

er baut auf einem Berge ein Haus aus Balken schwer.

Drum Balkenstätte nannte es seine tapfere Schar,

die ihm in Schimpf und Glimpfe treu und ergeben war.

Als darauf in späteren Zeiten die Macht des Hauses stieg,

gebar’s der Helden viele, errang’s so manchen Sieg.

Auch bei den alten Sassen stand es in vollem Glanz,

drum schlingt sich um die Balken der Raute grüner Kranz.

Und wer das Wappen siehet, bemerkt noch drin den Aar.

Er lehrt, dass Albrecht Ursus einst Herr der Brennen war.

So zieren unser Wappen, Kranz, Balken, Aar und Bär

Und zeugen von des Hauses Ruhm, Tapferkeit und Ehr‘!

(aufgeschrieben von Friedrich Stahmann)

Der Schatz im Gegenstein

1. Zwischen Ballenstedt und Asmusstedt liegen auf einer Anhöhe zwei Sandsteinfelsen, Gegensteine genannt. Der Kleine gibt, wenn man gegen seine Mittagsseite spricht, jeden Ton im Echo zurück und heißt daher „der Laute“ – der Teufel soll dort hineingefahren sein und die Touristen mit dem Nachäffen foppen. Neckt man ihn wieder, wird man mit Steinen beworfen. Den anderen nennt man „den Stummen“. Aber langsam, weshalb der böse Geist hier einst sein Unwesen trieb, erzählt folgende allbekannte Sage:

Eines Sonntags ritt ein Bauer aus Ballenstedt kurz vorm Sonnenaufgang nach Quedlinburg, um zum Gottesdienst zu gelangen. Ermattet von den vielen Aufgaben, die er schon am Morgen erledigt hatte, schlief er auf dem Rücken seines Pferdes ein und erwachte erst, als sein Gaul ruhig grasend innehielt.

Was war das für eine seltsame Umgebung? Nie zuvor hatte er diese seltsamen Felsen gesehen, die vor ihm in den Himmel ragten. In den großen Felsen führte eine lange Treppe tief hinab. Die Neugierde trieb ihn an, sich der Öffnung zu nähern und hinabzusteigen. Unten erblickte er einen großen Kessel voll Gold, daneben einen gewaltigen Stein, der mit seltsamen Schriftzeichen und Edelsteinen verziert war, und als drittes eine schöne silberne Peitsche. Neben den Kostbarkeiten aber saß diese bewachend ein großer, schwarzer Hund mit feurigen Augen. Lange stand der Bauer vor den schönen Sachen und musterte sie sorgfältig. Langsam griff er in das Gold, doch der Hund rührte sich nicht. Schnell rannte der Bauer die Stufen hoch, besah sich unter freiem Himmel das Erbeutete und dachte bei sich, wie er seinen Hof erweitern könne.

Würde er aber noch einmal hinuntergehen, könnte er sich eine Burg bauen, vielleicht ein reicher, angesehener Graf werden. Auch beim zweiten Griff blieb der Hund teilnahmslos sitzen. Erst als der Mann ein drittes Mal Gold an sich nahm, sprang der Hund dem Nimmersatten entgegen, verwandelte sich in den Teufel und tauchte die ganze Höhle in ein höllengleiches Flammenmeer.

Der Ballenstedter rannte um sein Leben, ergriff in der Flucht aber noch die Peitsche, sie war arg zu verführend, und im letzten Moment sprang er ins Freie, bevor die zur Erde polternden Felsbrocken den Höhleneingang versperrten.

Mit Sausen und Brausen fuhr der Teufel hoch in die Luft und schlug im lauten Gegenstein wieder ein. Wie gesagt, soll der Teufel dort heute noch hausen. Der Bauer der froh war, mit dem Leben davon gekommen zu sein, bekreuzigte sich, und wie er stolzen Herzens das erfasste Gold besah, stellte er erschrocken fest, dass es sich in wertlose Kiesel verwandelt waren. Einzig die Peitsche war des Landmannes Lohn. Die Peitsche des Teufels! Als er dessen gewahr wurde, warf er sie weit von sich, ritt fiebernd nach Hause, worauf er drei Tage später gestorben sein soll.

(aufgeschrieben nach Gottschalck und Siebert & Siebert)

Echo am Gegenstein

2. Als noch ein dichter Urwald den Harz bedeckte und sich in den Niederungen nördlich unseres heutigen Städtchens Ballenstedt grundlose Sümpfe ausdehnten, da trieben um die Gegensteine böse Geister ihr Unwesen. Nur wer reinen Herzens war, durfte sich ungestraft den Felsen nähern. Alle anderen wurden geneckt, gezwickt, in die Sümpfe am Zehling irregeleitet oder auf unerklärliche Weise durch die Lüfte entführt, um an einem gänzlich fremden Ort auf die Erde zurück geschmissen zu werden. Die Geister wollten doch ihre Schätze im kleinen Gegenstein nicht teilen, so verscheuchten sie alle Eindringlinge mit bösen Flüchen, spotteten den Vorrübergehenden oder äfften sie nach.

Dieser Spuk soll erst ein Ende haben, wenn ein Mädchen, unschuldig und rein, am Johannistag zur Geisterstunde dreimal den Namen ihres Liebsten ruft. Doch das Mädchen muss, wie ihr Freier, am 29. Februar geboren sein. Auch heißt es, der Mann müsse das Weib wahrhaftig lieben. Dann erst, würde beim dritten Ruf der Felsen versinken und den versteckten Schatz preisgeben. Das selige Paar könne dann das Gold heben, worauf die Geister verstummen.

(aufgeschrieben nach Heese)

Woher der Name „Hundsblume“ kommt

3. Kennst du noch die Geschichte vom Bauern, der von Ballenstedt nach Quedlinburg reiste, um dort Gott im Kirchhaus näher zu kommen? Wirklich weit kam er nicht, war er doch auf seiner Kutsche eingeschlafen. Das Pferd kannte den Weg und trabte allein. Irgendwann aber war es stehen geblieben und fraß. Der Bauer erwachte und sah sich um. Nein, das war nicht Quedlinburg, die Gegend war ihm vollkommen fremd. Ein großer Felsen tat sich vor ihm auf, worin er eine Höhle fand. Die Neugier drängte ihn, die Stufen hinabzusteigen, worauf er den Saal fand und das darin liegende Gold, welches ein Hund bewachte. Weiß du noch, wie der Bauer vorsichtig vom Gold nahm, das Tier gut im Auge haltend, rückwärts langsam aus der Höhle schreitend und oben über seinen Reichtum staunend. Wie viele Wünsche würde er sich mit dem Golde erfüllen können? Doch wie viele Wünsche blieben unerfüllt, wenn er nicht noch einmal in die Höhle gehen würde, um sich mehr vom Schatz zu holen? Er musste es versuchen, seine Gier trieb ihn dazu! Doch beim dritten Griff ins Gold, stand plötzlich die Höhle in Flammen, der Hund ward zum Teufel geworden und jagte den Armen aus der Höhle.

Und das Gold? Das hatte sich in wertlos‘ Gestein verwandelt. Alles Glück ward wegen der Gier zum Teufel gegangen.

Manch einer erzählt jetzt, der Bauer wäre nach drei Tagen gestorben. Ich weiß aber zu sagen, es ist nur etwas in ihm gestorben, denn drei Tage soll er auf seiner Pritsche gelegen, Gift und Galle gespuckt und sich wahnsinnig über seine Maßlosigkeit geärgert haben, bis er ganz gelb angelaufen war. Im Schmerz dem Tode nah, begann über sein bisheriges Leben zu sinnieren: Ja, es war geprägt von Neid und Gier, er wurde nicht satt an dem was er hatte, wollte mehr und immer mehr. Er soff wie die Mönche, fraß wie die Grafen und jede Nacht teilte eine andere Magd sein Lager, ihm manche Lust verschaffend, doch am Ende ohnmächtig, auch seinem Herzen den ersehnten Frieden zu schenken.

Im heftigsten Stechen seines Körpers, in dem der Krankheitsdämon ihn Einschränkung, Ruhe und Entbehrung lehrte, schlief er ein und träumte sich zum Gegenstein. Da saß der Hund, der den Schatz bewachte, friedlich auf der Wiese inmitten tausend goldener Blumen. Sein Pferd fraß mit gesundem Appetit eben diese Schätze der Natur. Auch er sah sich nach einer dieser Blumen greifen, sich eines der Blätter in den Mund stecken. Leicht bitter schmeckte es.

Eigentlich ebenso bitter, wie den vielen Wünschen nachzulaufen und doch niemals zufrieden zu sein, selbst wenn sie sich erfüllten. Er spürte die warme Sonne auf der Haut und sah, wie er im Grase lag, die Wolken beobachtend und auf einem Halm dieser wunderschönen, goldenen Blume kauend. Der Wind streichelte ihn sanft durchs Haar und dann kam er: Der Moment, in dem aller Schmerz vergessen war. Der Moment, indem er nichts, aber auch gar nichts brauchte. Ein Moment, in dem ihm unwillkürlich eine Träne des Glücks über die Wange rollte. „Danke, danke - hab‘ tausend Dank!“, hörte er sich selbst zu jenem Hund sagen, der inmitten der tausend Blumen saß, die ja wohl nur Hundsblumen heißen konnten. Der Mann erwachte aus seinem Traum in einem anderen Leben.

Hundsblumen heißen die Pflanzen noch heute, sind aber besser bekannt als Löwenzahn oder „Pisser“ (weil sie unseren Harndrang und damit die Entschlackung/Entgiftung fördern) und wachsen als „Unkraut“, wo immer sie wollen (oder benötigt werden). Sie seien ein hervorragendes Mittel gegen Warzen, aber das ist eine andere Geschichte. Hauptsächlich würden sie Galle und Leber heilen (die stets erkranken, wenn wir in irgendeinem Aspekt des Seins maßlos werden und aus unserer „Inneren Mitte“ fallen) und direkt „aus der Apotheke Gottes“ stammen, so Maria Treben.

(aufgeschrieben von Kiehne, in den „Kräutersagen aus dem Harz“)

Die Prüfung am Zehling

4. Der Zehling soll in grauen Vorzeiten ein heiliger Hain gewesen sein, an dessen sumpfigen Grund eine kleine Ansiedlung mit gleichem Namen lag. Hier wohnten nur wenige weise Männer, die mehrmals im Jahr das Thing (ein hohes Gericht unter freiem Himmel) abhielten, wovon sich auch der Name herleiten lassen soll.

„Jede deiner guten Taten zählt. Was du anderen getan, wird dir mit gleicher Münze aber siebenfach heimgezahlt!“, erklärten die Priester all jenen, die sich im Zehling am Thingtag prüfen lassen wollten, auf dass sie wie neugeboren den dunklen Sümpfen entstiegen, um an dem geweihten Platz des Götterthrones ihre Segnung zu empfangen. Jenen Götterstein kennen wir heute als Wohnsitz des Teufels: Die Teufelsmauer, zu der bekanntlich die Gegensteine gehören. Ihr Name lässt sich von „Ken“ herleiten, was einen heiligen Ort der Verkündigung meint.

Wer zu Lichtmess kam, um seine Taten „auszählen“ und seine „Dinge“ (Vorhaben bzw. Wünsche oder Ziele) segnen zu lassen, der sollte eine Gabe am Götter- oder Teufelsthron niederlegen, ging dann zur Läuterung im Büßergewand und barfuß in den Zehling, bis hin zu der alten Erhöhung, die ein mancher Grabhügel nennt und tat an Ort und Stelle Buße. Viele wollen hier schon eine Frau in weißem Gewand gesehen haben, die einige Runden um den Büßer tut. Frau Holle soll es sein, die Frevler zu sich in die Sümpfe reißt, jeden mit reinem Herzen aber belohnt und selbst solche Zauber vermag, wie unfruchtbaren Weibern Kinder zu schenken.

Andere sagen: „Kannst zu Lichtmess du im Zehling des Märzenbechers Kelch erleben, dann erstrahlt all dein Ding, dir wird alles vergeben. Siehst du die Blüten aber nicht, verlöscht dir bald dein Licht!“

(aufgeschrieben nach dem, was der Wind sang)

Das Tanzwunder von Cölbigk

(oder: Woher Knecht Ruprecht kommt!)

5. Am Heiligabend des Jahres 1020 unseres Herrn, tanzten und sangen Bauern auf dem Kirchhof zu Cölbigk, welcher dazumal auch Begräbnisstätte war. Da trat der Priester Rupertus vor die Kirche, erinnerte daran, den Feiertag zu heiligen und mahnte zur Ruhe. Doch das Volk achtete nicht auf die Einhaltung der Gebote, lachte den Kirchenmann aus, zog ihm eine Nase und sang und tanzte nur um so lustiger. Jetzt ward Rupertus zornig und verfluchte die Frevler. Sie sollten fortan ein Jahr ohne Unterlass tanzen, bei Tag und Nacht, bei Regen und Schnee, ohne zu trinken und zu essen.

Oh Schreck, wie ging es da den Armen, die keine Sekunde mehr Innehalten konnten? Die Kunde verbreitete sich rasend schnell und kam endlich auch zu Ohren von Bischof Magnus aus Köln. Der eilte rasch nach Cölbigk, um mit dem Priester Ruprecht die Wahnsinnigen zu erlösen. Kaum war der Fluch erloschen, starben zwei der Tänzer auf der Stelle. Die anderen schliefen viele Tage und Nächte und zogen danach mit ewig zitternden Gliedmaßen im Land umher, um dieses Wunder zu verkünden.

Bald darauf gründete man das Kloster des Heiligen Magnus, denn das Dorf wurde zunehmend ein beliebter Wallfahrtsort. Der Askanier Esiko von Ballenstedt besuchte Cölbigk 1036, da der Markflecken in seiner Grafschaft lag. Er wollte die kraftvollen Worte des Rupertus mit eigenen Ohren hören; wollte den Mann kennenlernen, dem man nachsagte, er könne mit einem Blick das Herz seines Gegenübers ergründen. Esiko war gespannt, ob der Priester sein Herz als ein reines erkennen würde.

Mit den Jahrhunderten wurde aus Rupertus, der den Beinamen der Heele-Christ erhielt, die Sagengestalt Knecht Ruprecht. Leider kann man von Kirche und Kloster des Heiligen Magnus keinen einzigen Stein mehr sehen.

(aufgeschrieben nach Siebert & Siebert)

Der Nagelstein von Ermsleben

6. Seit undenklichen Zeiten trafen die Menschen am Platz, wo jetzt das Rathaus von Ermsleben steht, an jenem Ort, der um das Jahr 1000 herum noch „Anegrimislebo“ hieß, aufeinander um Streitigkeiten zu lindern und notfalls Gott entscheiden zu lassen, welche Familie im guten Recht wäre. „Unsere Ahnen kamen bereits hierher, als man noch die Namen der alten Götter zum Himmel rief!“, erklärte der Richter streng, der 1715 das letzte Gericht am Nagelstein hielt, „Und da hier die Mordanklage eurem Unschuldseid gegenübersteht, will ich zum Rechtsmittel meiner Vorfahren greifen, so wie es noch im Mittelalter unser eiserner Brauch war.“

Die drei Angeklagten, die anfangs noch sehr selbstbewusst taten, blickten nach diesem Entschluss des Richters voller Furcht zu Boden. „Ein Gottesurteil? Wir sind verloren!“ flüsterte Eleonore Bethgen mit Tränen in den Augen. „Was redest du, törichtes Frauenzimmer? Das kommt uns doch nur zugute. Hast du nicht gesehen, wie viele Nägel der Stein schon verschluckt hat? Dieser Nagelstein muss butterweich sein, sonst hätte es doch hier niemals solch Mengen Freisprüche gegeben.“, entgegnete der Jeckel trotzig. „Selbst bist du töricht, naseweiser Kerl. Meine Großmutter nannte den Gerichtstein noch Thorstein und Thor ist der Gott des Unwetters, Herrscher über Blitz und Donner. Die Alten wussten es noch zu genau: Schenkt Thor dem Gerichtstag seinen nassen Segen, so gibt‘s freie Hälse. Man sagt nämlich, der Menhir sei innen ganz mit Ton gefüllt, den Nässe weich werden lässt. Wenn Thor aber wütend ist und Ungerechtigkeiten sühnen will, macht er den Tag heiß und trocken, dann ist der Stein fest wie Granit und die Köpfe rollen!“

Jeder Angeklagte bekam einen schmiedeeisernen Nagel und einen Hammer. Lange suchten die Angeklagten nach einer günstigen Stelle im Stein, ihre Eisen anzusetzen und als die ersten Hammerschläge über den Gerichtsplatz hallten, schwiegen die Vögel, verstummten die Gespräche und selbst das Herzklopfen einzelner Zuschauer war deutlich zu hören.

„Gott hat entschieden!“, sprach der Richter streng, „Im Falle des Mordes an der Witwe Ottens und ihrer Tochter, sind alle drei Angeklagten … zum Tode zu verurteilen!“ Die Jahnen und die Bethgen wurden enthauptet und der Jeckel zur Freude der ganzen Gemeinde gerädert.

Wie die Leute nach Hause gingen, sprach man schon über das Wetter: „Findet ihr nicht auch, dass es ungewöhnlich heiß ist für einen Tag im März?“ – Die folgenden drei Tage schüttete es aus Kübeln über dem Harz. Gott betrauerte wohl den gemeinen Mord an zwei unschuldigen Frauen.

(aufgeschrieben von Carsten Kiehne)

Die schönste Frau des Mittelalters

7. „Hast du sie gesehen? Uta von Ballenstedt ist wahrlich die schönste Frau der Stadt!“ – „Die schönste der Stadt? Sie ist das schönste Weib des ganzen Landes!“ – „Schöner als die Sonne, ist sie, ihr Narren!“ – „Quatsch, die ist schöner als der volle Mond und alle Sterne zusammen!“, solche Reden hörte Uta tagtäglich und das, was sicher dem Herz einer jeden Frau zum Hochsprung verholfen hätte, grämte die Holde zutiefst.