3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Vera Jacobi ist übersinnlich begabt. Per Telefon schaut sie in fremde Herzen hinein, ortet verschwundene Gegenstände und sagt die Zukunft voraus. Als eine ihrer Klientinnen getötet wird, bietet sie der Polizei Unterstützung an. Ihr Vorschlag erntet jedoch nur Spott, denn dem zuständigen Ermittler steht nicht der Sinn nach ihrem Hokuspokus. Er sollte bald bemerken, dass er ohne diesen nicht einmal den Hauch einer Chance hat, den Fall zu lösen. Und zu allem Überfluss verliebt er sich auch noch in die geheimnisvolle Frau. Danach wiederum steht Vera nicht der Sinn, hatte sie dieses Thema doch längst für sich abgeschlossen. Und während sie noch verzweifelt um ihren Seelenfrieden ringt, gerät durch einen zweiten Verehrer nicht nur ihr Herz in Gefahr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

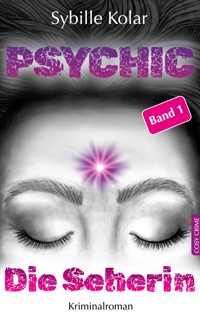

Sybille Kolar

PSYCHIC

Die Seherin

Band 1 der Serie PSYCHIC

Kriminalroman

Copyright © 2023 Sybille Kolar

c/o Internet-Buchverlag

Hünefeldzeile 18

12247 Berlin

Lektorat/Korrektorat: Sophie Gruber

Umschlaggestaltung: Sophie Euphorie

sybille-kolar.com

Sämtliche Rechte sind vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen und fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitungen und Zeitschriften, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung und Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile sowie der Übersetzung in andere Sprachen. Die Handlungen und Personen dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Zum Roman:

Vera Jacobi ist übersinnlich begabt. Per Telefon schaut sie in fremde Herzen hinein, ortet verschwundene Gegenstände und sagt die Zukunft voraus.

Als eine ihrer Klientinnen getötet wird, bietet sie der Polizei Unterstützung an.

Ihr Vorschlag erntet jedoch nur Spott, denn dem zuständigen Ermittler steht nicht der Sinn nach ihrem Hokuspokus. Er sollte bald bemerken, dass er ohne diesen nicht einmal den Hauch einer Chance hat, den Fall zu lösen. Und zu allem Überfluss verliebt er sich auch noch in die geheimnisvolle Frau.

Danach wiederum steht Vera nicht der Sinn, hatte sie dieses Thema doch längst für sich abgeschlossen. Und während sie noch verzweifelt um ihren Seelenfrieden ringt, gerät durch einen zweiten Verehrer nicht nur ihr Herz in Gefahr.

Für meine Freunde hinter dem Schleier

Prolog

Nach unserem letzten Sommer in Naujac-sur-Mer ist mein Leben explodiert. Meine Zukunftspläne lösten sich auf – als hätte es sie nie gegeben.

Der verschlafene Badeort im Médoc scheint davon nichts bemerkt zu haben. Im Gegenteil, hier ist alles noch genauso wie vor elf Jahren: Auf den Dünen wiegt sich der Strandhafer im Wind, buntbemalte Kriegsbunker breiten einen fröhlichen Mantel über die Vergangenheit, und die aquamarinblauen Wellen bieten Kräfte auf, als hätten sie vor, für immer an Land zu kommen. „Gib nicht auf, gib niemals auf“, flüstern sie noch immer.

Vielleicht habe ich deshalb nicht aufgegeben.

Auch heute fordern Wellenreiter ihr Können heraus und lassen sich, je nach Geschick, vom Meeresgott ans Ufer tragen oder in die gefährliche Brandung des Atlantischen Ozeans werfen.

Automatisch zähle ich ihre Köpfe, wenn sie auftauchen.

Mein Blick schweift über den Strand. Einige Mädchen formen voll Eifer eine Burganlage aus Sand, obwohl in einer Stunde die Flut das Werk ihrer Mühen weggespült haben wird.

Das Leben erteilt seine Lektionen.

Ich schließe die Augen und nehme einen tiefen Atemzug. Die Luft ist schwer vom Salz; sie duftet nach Algen und Sonnencreme. Möwen kreischen. Kinder lachen.

Lilly und Jonas waren im ähnlichen Alter, als wir hier unsere letzten Ferien als Familie verbrachten. Wenn sie vom Spielen mit ihren Freunden zurückkehrten, schmiegten sie ihre gebräunten Körper an mich. Immerzu hatten sie Hunger auf Pains au Chocolat, Chinois und Madeleines. Aus vollstem Herzen war ich ihre Mutter und wollte niemals etwas anderes sein.

Die Melodie von La vie en rose erklingt in meinem Kopf.

Ja, damals kam mir das Leben rosa vor, doch diese Sicht war wohl der Farbe meiner Brillengläser geschuldet.

Hatte ich die Anzeichen übersehen, die Warnungen überhört?

Seit damals denke ich darüber nach. Doch wahrscheinlich würde ich niemandem auch nur ein Wort geglaubt haben. Mein Leben gefiel mir, wie es war, und hätte von mir aus bis in alle Ewigkeit so weitergehen können.

1

Im Mittelalter wäre ich verbrannt worden. Die Mächtigen hatten sich nicht anders zu helfen gewusst, um gegen Frauen wie mich vorzugehen.

„Ein Glück, dass ich heute lebe“, sagte ich halblaut zu mir selbst.

Telefonklingeln unterbrach meine Gedanken und kündigte den nächsten Gesprächswunsch an. Ich nahm ihn entgegen. „Hallo, hier spricht Venus.“

„Hallo Venus, hier ist Heidi. Kannst du mir bitte sagen, wann mein Erich zu mir zurückkommt?“ Der Stimme nach zu urteilen, war sie zwischen fünfzig und sechzig Jahre alt, traurig und sehnsüchtig, vom Leben enttäuscht. „Wir hatten so eine schöne Zeit miteinander. Dann hat er sich plötzlich zurückgezogen – ich weiß nicht, warum – und seitdem warte ich, dass er wiederkommt.“

Eigentlich hieß ich Vera Jacobi. Venus, der Name der römischen Liebesgöttin, war mein Pseudonym beim Internetportal Quaestiones, das ich nutzte, um meine Dienste anzubieten. Man duzte sich hier.

Ich bat Heidi um Geduld und legte das Telefon ab. In der Stille atmete ich bis tief in den Bauch ein, schloss die Augen und verband mich mit der anderen Seite des Schleiers, wie ich meine geistigen Helfer nannte. Manche sagten dazu vielleicht Gott oder Akasha. Oder Engel.

Um die Frage zu beantworten, standen mir verschiedene Kartendecks zur Verfügung, von denen ich eines auswählte, dessen Rückseite ein blaukariertes Muster zeigte – Tarot. Nach geübter Methode mischte ich das Blatt durch, indem ich es in zwei Stapel teilte, sie ineinander aufblätterte und anschließend zusammenschob. Das wiederholte ich so oft, bis sich in meinem Solarplexus das Gefühl einstellte, auf Heidis Lebenssituation eingestimmt zu sein.

Ich platzierte den Stoß links von mir an der Tischkante, wischte ihn mit einer einzigen, langen Bewegung zur Seite, bis die Karten in einer Reihe aufgefächert lagen.

Für einen Moment stellte ich mir vor, wie verrückt das, was ich meinen Beruf nannte, auf einen Zuschauer wirken könnte, der zufällig durchs Fenster hereinspähte, würde ich nicht im dritten Stock wohnen.

Intuitiv – für meinen fiktiven Beobachter wohl eher wahllos – zog ich zehn Karten aus dem Fächer und ordnete sie in überlieferter Art auf dem Tisch an. Dann wendete ich die Vorderseiten nach oben und betrachtete die Kombinationen von Bildern, die vor meinen Augen entstanden. Unwillkürlich entwich mir dabei „Oh“. Warum um alles in der Welt wollte Heidi diesen Mann zurückhaben?

Schon beim Wiederaufnehmen des Telefons plapperte sie mir aufgeregt entgegen: „Was ist denn? Was hast du gesehen?“

„Das erzähle ich dir gleich.“ Ich rang um die Bilder, die sich vor meinem geistigen Auge zu zeigen begannen. Nach einer Weile sagte ich: „Um gleich auf deine Frage zu antworten: Es sieht nicht danach aus, als ob er zurückkommt.“

„Nicht?“ Ihre Stimme zitterte. „Warum denn nicht? Bitte sag mir alles, was du siehst.“

Ich räusperte mich. „Ich sehe einen Mann mittleren Alters. Er ist arbeitslos und trinkt zu viel.“

„Ja – ja, das stimmt genau. Er wird aber auch vom Pech verfolgt. Deswegen trinkt er manchmal mehr, als ihm guttut. Aber er ist so ein feiner Mensch.“ Sie seufzte. „Hat er denn überhaupt noch genug Geld zum Leben?“

Reflexartig verdrehte ich die Augen, froh darüber, dass sie mich nicht sehen konnte. „Heidi, möchtest du wirklich alles hören, was ich sehe?“

„Ja – ja, sag mir alles, Venus, bitte.“

„Wie du möchtest.“ Ich atmete tief aus. „Dein Erich liegt als Alkoholsüchtiger im Kartenbild. Er arbeitet nicht und er hat es auch nicht vor, weil er anderweitig finanziert wird.“ Ich wählte ein anderes Kartendeck, mischte es kurz durch und legte die Karten flink in Dreierreihen aus, die Bildseite diesmal gleich nach oben gerichtet. Darin überschlug ich die Hinweise auf Geldbeträge. „Kann es sein, dass er von dir bereits rund siebentausend Euro bekommen hat?“

Sie bestätigte mit einem unterdrückten Laut.

Das war einer der Momente, in denen ich meinen Beruf besonders liebte. Es erschien mir jedes Mal wie ein Wunder, wie präzise sich die Wirklichkeit auf einer scheinbar zufälligen Kartenanordnung abbildete. Doch für mich war das kein Zufall. Für mich gab es keine Zufälle – niemals.

Ich fuhr fort: „Außerdem gibt es da noch eine Frau in seinem Leben, und die unterstützt ihn ebenfalls. Seit vier bis fünf Monaten ungefähr.“

„Aber … Mein Erich soll eine andere Frau haben? Das kann doch gar nicht sein!“ Sie schluchzte nun.

„Ich hätte dir auch lieber etwas anderes gesagt, aber ich kann dir nur das sagen, was ich sehe, Heidi. Du hast mich doch angerufen, um die Wahrheit herauszufinden, oder nicht?“

„Ja, aber kann es nicht auch sein, dass du dich irrst? Oder die Karten – vielleicht irren sich ja die Karten?“

„Es wäre wesentlich gesünder für dich, wenn du endlich deinem Erich misstrauen würdest, statt mir oder den Karten.“ Unwillkürlich grinste ich und schüttelte den Kopf. Sie reagierten einfach alle gleich.

„Ja, kann ich mich denn so in ihm getäuscht haben? Wir waren uns doch immer so nah.“

„Das geht leider vielen Menschen so, Heidi, glaub mir. Sobald Gefühle im Spiel sind, sieht man im Anderen nur noch das, was man in ihm sehen will.“ Schließlich wusste ich, wovon ich sprach. „Sei lieber froh, dass du diesen Kerl los bist, und bis jetzt nur einen Teil deiner Ersparnisse. Auch wenn es sehr wehtut. Du weißt ja: Besser ein Ende mit Schrecken …“ Fälle wie diesen kannte ich zu Genüge.

Sie putzte sich die Nase und verabschiedete sich. „Venus, ich ruf dich in ein paar Tagen wieder an. Vielleicht kannst du ja dann schon sehen, wann er zurückkommt.“

Ich beendete das Telefonat und starrte noch einen Moment lang auf den Apparat in meiner Hand. Es war nicht zu fassen. Heidi war nicht zu helfen.

Jetzt brauchte ich eine Pause. Acht ähnliche Gespräche hatte ich an diesem Vormittag schon hinter mir und in meinem Kopf pochte es.

Bevor das Telefon erneut klingeln konnte, beendete ich den Dienst über die Tastatur des Laptops. Ein freundlicher Text zeigte nun an, dass ich für Beratungen momentan nicht zur Verfügung stand. Der Anrufbeantworter nahm Gesprächswünsche entgegen.

Da es regnete, schlüpfte ich in die Wachsjacke und vergewisserte mich, dass der Hausschlüssel in der Tasche steckte. Aus der Obstschale in der Küche schnappte ich mir einen Apfel und zog die Wohnungstür hinter mir zu.

Im Treppenhaus roch es, schon seit ich denken konnte, penetrant nach Weichspüler. Reflexartig atmete ich flacher, bis hinter mir die Haustür ins Schloss fiel und ich auf dem Bürgersteig stand.

Nach der Scheidung von Robert waren die Kinder und ich in die Altbauwohnung meiner Mutter gezogen, die das Pflegeheim bis zu ihrem Tod nicht mehr verlassen hatte. Ich war hier in Nymphenburg aufgewachsen und das Viertel war mir noch immer vertraut. Doch statt eines blühenden Gartens mit Pool besaß ich jetzt einen finsteren Balkon. Zum Glück erstreckte sich nur wenige hundert Meter entfernt der Nymphenburger Schlosspark und versöhnte mich mit meinem sozialen Abstieg.

Trotz des Nieselregens genoss ich die frische, duftende Luft des jungen Frühlings und die Erleichterung im Kopf, als die winzigen Tropfen auf meine Stirn trafen. Ich lenkte meine Schritte den Spazierweg entlang zum Kleinen See. Die verwitterte Parkbank hinter einer Böschung war mein Platz: Ein verwunschener Ort, den außer mir und einigen Entenfamilien kaum jemand zu kennen schien. Die meisten Besucher hielten sich eher in der Nähe des Schlosses auf. Jedenfalls war meine Bank bis jetzt immer frei gewesen.

Dass sie heute nass war, störte mich nicht. Hier saß ich oft in meinen Gedanken verloren. Sonnenstrahlen durchstachen die grauen Wolken und verwandelten den Niederschlag in feinen Dampf, der von überall her zu kommen schien. Es war perfekt und für mich die reinste Form von Meditation.

Ich zog ein Bündel aus der Jackentasche, das aus einem alten Stofffetzen bestand, in den ein Klumpen ockerfarbenen Specksteins und ein Schnitzmesser gehüllt waren.

Diese Sachen benötigte ich für mein Hobby. Wie andere Frauen strickten oder Rätsel lösten, um sich zu entspannen, schnitzte ich seit einigen Jahren Miniaturen. Ich liebte es, mit diesem Material zu arbeiten, das seidige Gefühl, das der feine Staub auf der Haut hinterließ. Nie wusste ich im Vorhinein, was unter meinen Händen entstehen würde. Für mich hütete jeder dieser unbehauenen Brocken das Geheimnis, wer oder was in ihm eingeschlossen war. Während sich das Messer in den nachgiebigen Stein grub, kam ich dem Mysterium auf die Spur, und am Ende war der Gefangene befreit – diesmal ein winziger Löwe.

Nach meiner Rückkehr hatten sich auf dem Anrufbeantworter etliche Gesprächswünsche gesammelt: Es waren zwei Frauen darunter, die ich noch nicht kannte: Die eine hatte mein Profil bei Quaestiones entdeckt und war neugierig, was sie erwartete. Die andere rief auf Empfehlung einer Trixi aus Berlin an, deren Name mir aber nichts sagte. Bei den übrigen handelte es sich um Stammklientinnen, die ich bereits seit Monaten oder Jahren in allen möglichen Belangen beriet.

„Hallo, hier spricht Venus.“

„Hallo, Venus, hier ist Marion“, sagte eine Stimme, deren Timbre vor Erotik nur so sprühte. Seit ungefähr zwei Jahren rief mich Marion jeden Dienstagnachmittag pünktlich um 15 Uhr an. Ihr Ehemann war um knapp 30 Jahre älter als sie und besaß ein gutgehendes Unternehmen in irgendeiner großen Stadt. Um welche Branche es sich handelte, erwähnte sie nie. Ich reimte mir inzwischen zusammen, dass sie dort zur Prominenz zählten. Mehrmals in der Woche erschien sie zum Repräsentieren bei ihrem Mann im Geschäft, doch in Gedanken organisierte sie ihr kompliziertes, weil geheimes, außereheliches Liebesleben. Und dazu benötigte sie meine Hilfe.

Ganz wohl war mir bei der Sache nicht, schließlich diente ich als Komplizin bei ihren Seitensprüngen. „Hallo, Marion, was kann ich heute für dich tun?“

„Ich habe dir doch erzählt, dass mein Freund eine Überraschung für mich plant. Seit er mir das gesagt hat, bin ich so hibbelig, dass ich fast durchdrehe. Das ist meinem Mann leider auch schon aufgefallen. Könntest du bitte mal nachsehen, ob er Verdacht schöpft? Das täte mir nämlich sehr leid, weil ich ihn doch nicht verletzen will.“

„Ja. Einen Moment bitte.“ Ich legte den Hörer ab und vollzog das vertraute Ritual, indem ich ein Deck auswählte, in diesem Fall Tarot, und es so lange durchmischte, bis mir das Gefühl im Solarplexus anzeigte, dass ich auf ihren Ehemann eingestimmt war. Dann legte ich das Bild, dem ich den Namen Blick ins Herz gegeben hatte und studierte zunächst die einzelnen Karten auf ihren Positionen.

Marions Mann liebte und verwöhnte seine junge Frau, die selbst als Betrügerin neben ihm lag. Nicht einmal die Ahnung ihrer Untreue überschattete seine Gefühle und sein Denken. Bis dahin war alles wie erwartet. Doch die beiden Zukunftskarten ließen mich erschaudern, zumal die letzten Legungen nichts davon gezeigt hatten. Direkt vor ihm lag Der Turm, der auf eine gewaltige und unfreiwillige Veränderung hinwies, die von Enttäuschung bis Lebenskrise zunächst jede Interpretation zuließ. In etwas weiterer Ferne lag die Acht der Schwerter. Sie zeigte eine Frau, die von acht Schwertern daran gehindert wurde, sich fortzubewegen. Der König der Schwerter verband diese beiden Zukunftsaspekte. Das konnte ein realer Mensch von Bildung sein, Arzt, Ingenieur, Rechtsanwalt oder Ähnliches.

Nun konzentrierte ich mich auf die Botschaft zwischen den Symbolen und mit jeder Sekunde wurde mir elender. In Gedanken wandte ich mich an meine geistigen Helfer, Leute, ich brauche euch jetzt, und in der nächsten Sekunde empfing ich einen Impuls. Ich nahm das Telefon wieder auf. „Es sieht nicht danach aus, als ob dein Mann etwas ahnt.“ Mein Solarplexus rotierte. „Allerdings …“

„Allerdings – was?“

„Ich würde gerne noch sein großes Bild legen, um es klarer zu sehen. Ist das okay?“

„Ja, klar. Du machst es aber spannend heute.“

Ich wechselte das Telefon gegen das Headset, um enger mit ihr verbunden zu sein, und das Tarot-Blatt gegen Lenormand-Karten. „Konzentrier dich jetzt bitte auf deinen Mann und schieb ihn mir in Gedanken rüber“, sagte ich und mischte das Kartendeck durch, bis ich spürte, dass ich Kontakt mit seinem Energiefeld hatte. Dann legte ich mit den sechsunddreißig Kärtchen ein Bild in der Größe eines Monitors aus, um mir einen Überblick über seine Lebenssituation zu verschaffen. Die romantischen Motive unterstrichen auch heute den Gegensatz zur Wirklichkeit.

Wie schon in den vergangenen Sitzungen sah ich einen wohlhabenden Mann, der von seiner jungen Ehefrau betrogen wurde, und das nicht zum ersten Mal. In unmittelbarer Nähe der weiblichen Hauptperson, verbunden in Leidenschaft – und außerhalb der Sichtweite der männlichen Hauptperson, – verbarg sich der geheime Geliebte. Die meisten dieser Informationen ähnelten sich von Woche zu Woche und bestätigten jeweils die vorangegangenen Beratungen. Auch heute lagen die Liebesgefühle eindeutig näher bei Marion als bei ihrem Lover. Über sie wurde mir sonst nichts gezeigt. Es blieb dunkel in meinem Inneren.

Die Karten, die diesen jungen Kerl genauer bezeichneten, gefielen mir nicht: Ich sah einen Hang zur Verschlagenheit und dass er ihr etwas vormachte, um an ihr Geld heranzukommen. In seiner Nähe lag stets – und auch heute – der Fuchs, als handelte es sich um seinen ständigen Begleiter oder sein Wappentier. Er stand für Falschheit und Schmeichelei und wertete jede daneben liegende Karte ab. Leider fragte Marion mich nie nach den wahren Absichten ihres Liebhabers. Mein persönlicher Kodex erlaubte mir lediglich, das preiszugeben, was die Klienten ausdrücklich wissen wollten. Ich beantwortete nur ihre Fragen. Keinesfalls durfte ich Schicksal spielen und damit in den Verlauf ihrer Leben eingreifen.

Die Karte, die den Ehemann repräsentierte, war sonst meist am Rand des Geschehens platziert gewesen, so dass ich seine Zukunft nicht hatte erkennen können. Der Grund dafür war wohl, dass Marion üblicherweise nur nach ihrer eigenen Situation oder der ihres Liebhabers gefragt hatte.

Heute wurde mir zum ersten Mal gezeigt, was direkt vor ihm lag. Abgesehen davon, dass bei den Lenormand-Karten mit einer deutlicheren, bildhafteren Symbolsprache gearbeitet wurde, bestätigte diese exakt die Voraussage des Tarots.

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es erfahren wird. Nicht heute und nicht morgen, aber er wird es erfahren. Direkt vor ihm liegen die Sense und der Baum – das ist ein Angriff auf sein Leben. Das bedeutet einen realen Zusammenbruch für ihn.“

Mit Bedauern in der Stimme sagte sie: „Oje, das wollte ich aber nicht.“

„Später liegt er wie ein Gefangener im Bild. Äußerst widrige Lebensumstände liegen um ihn herum. Zweifel, Lügen, Trauer, sehr tiefe Trauer – und ich sehe auch einen Rechtsanwalt.“

„Einen Anwalt?“ Ihre schnurrende Stimme war schrill geworden. „Glaubst du, er wird sich scheiden lassen?“

„Eine Scheidung habe ich nicht explizit im Bild, aber so etwas wie eine Trennung schon. Vielleicht überlegst du dir das Ganze doch noch einmal? Also, wenn du deinem Mann wirklich nicht wehtun möchtest.“

Sie schwieg und schien nachzudenken.

„Marion, ich sage dir jetzt etwas, weil wir uns schon eine Weile kennen und weil ich dich mag: Du solltest nicht leichtfertig wegwerfen, was du hast. Vertrauen ist schnell verbraucht und Beziehungen, die darauf basieren, sind kostbar. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Wenn du deine Pläne nicht änderst, läuft das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Tragödie hinaus.“

„Bist du dir ganz sicher?“

„Die Kartenbilder sind eindeutig – vorausgesetzt, die Dinge gehen so weiter wie bisher. Zum Glück hast aber du die Wahl, dich noch anders zu entscheiden.“

„Nein, die habe ich nicht. Ich sterbe, wenn ich nicht erfahre, wie es mit meinem Freund und mir weitergeht. Ich kann ihn jetzt nicht einfach so aufgeben.“

Man hat immer eine Wahl, dachte ich. „Es ist allein deine Entscheidung, was du tust.“

„Und ein …“ Sie räusperte sich und sprach ein wenig verhaltener weiter. „Irrtum ist ausgeschlossen?“

„Marion …“ Ich seufzte. „Seit wie langer Zeit telefonieren wir nochmal miteinander?“

Jetzt kicherte sie wie ein Teenager. „Okay, okay, du hast ja recht. Das war eine ziemlich blöde Frage.“

„Wenn ich dir in der Vergangenheit etwas vorausgesagt habe, das du hören wolltest, hast du mich das noch nie gefragt“, erwiderte ich amüsiert. Dann aber wurde ich ernst und lehnte mich, entgegen meiner Gewohnheit, nun noch weiter aus dem Fenster: „Marion, das sieht hier wirklich nicht gut aus und es fühlt sich noch blöder an – für deinen Mann, aber auch für dich, weil du in seiner unmittelbaren Nähe liegst. Das bedeutet im Klartext, dass das, was ich dir über ihn gesagt habe, auch genauso auf dich zutreffen kann. Vielleicht denkst du doch noch einmal darüber nach, ob es das wirklich wert ist, vor allem für jemanden, den du kaum kennst. Und – pass auf dich auf, hörst du?“

Marion versprach es, und ich wusste im selben Moment, dass sie sich nicht daranhalten würde.

2

Als ich sämtliche Gespräche abgearbeitet hatte, war es schon kurz vor 20 Uhr. Ich loggte mich aus und fuhr den Laptop in den Ruhezustand.

Nebenan, in meiner geräumigen Wohnküche, zerrieb ich eine Ingwerknolle und überbrühte die Fasern mit kochendem Wasser. Während der Tee zog, putzte ich Salatblätter und gab Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Olivenöl darüber. Auf dem Toaster lag Baguette vom Vortag zum Rösten und es duftete wie in einer Backstube. Eine frische Tasse fehlte noch, Besteck und die Serviette. Ich platzierte alles, was für meinen gemütlichen Feierabend vonnöten war, auf ein Tablett, trug es ins Wohnzimmer und stellte es auf dem cremefarbenen Sofa ab, dessen Ende zu einer komfortablen Liegefläche vergrößert war. Dort verbrachte ich jeden Abend, aß und sah fern oder las ein Buch, um zu entspannen.

Ich kuschelte mich bis zum Kinn in die helle Kunstpelzdecke, die gefaltet am Fußende gelegen hatte. In dieser kühlen Altbauwohnung fröstelte ich doch öfters und es freute mich, dass die wärmere Jahreszeit bevorstand.

Ich knipste die Tischleuchte auf dem Glastischchen neben mir an und zog das Tablett heran, goss Tee in die dünnwandige Tasse und nahm einen ersten, vorsichtigen Schluck. Der frische Ingwer brannte heiß und scharf und hinterließ ein Gefühl von Glut in meinem Hals.

Mit der Fernbedienung schaltete ich den Fernseher an. Das wohlige Feuer des Tees flutete meinen Leib und die Ruhe kam über mich. Das Tablett auf dem Schoß, brach ich ein Stück vom Weißbrot ab und aß es zusammen mit dem Salat.

Unter dramatischen Klängen hetzte James Bond als der Gejagte in einer schwindelerregenden Verfolgungsjagd über den Bildschirm. Wie durch eine Myriade von Wundern überstand er sämtliche Gefahren, ohne auch nur den winzigsten Kratzer davonzutragen. Für so viel Action war ich nach einem Tag wie diesem zu erschöpft. Ich zappte weiter durch die Senderliste, um etwas zu finden, das mir nicht an den Nerven zehrte. Andernfalls hätte ich wieder die halbe Nacht kein Auge zugetan. Ich brauchte meinen Schlaf, denn für den nächsten Morgen hatten sich bereits einige Klientinnen angemeldet.

Auf ARTE entdeckte ich einen heiteren französischen Beziehungsfilm von Francois Truffault, eine Amour fou über ein ungleiches Paar – garantiert ohne Mord und Totschlag und genau das Richtige zum Entspannen.

Doch daraus wurde nichts, denn mein Kopf stellte mir mal wieder die eine Frage, auf die ich auch heute die Antwort schuldig blieb:

Warum haben Frauen wie diese Marion eigentlich gleich zwei Männer – einen, der sie förmlich auf Händen trägt, und einen für aufregenden Sex und Schmetterlinge im Bauch –, während du nicht einmal eine einzige längere Beziehung hinbekommst?

Das war gemein.

Okay, ich hatte keinen Partner. Seit Robert, um genau zu sein. Die drei Männer, die nach ihm kamen, zählten für mich nicht wirklich, denn die Zeit mit ihnen währte nicht lange.

Mein erster Beziehungsversuch hieß Jürgen und war Wirtschaftsprüfer. Er forderte gelegentlich Beweise von mir, dass ich in die Zukunft sehen könnte. Nach nur sechs Wochen brach ich völlig entnervt den Kontakt zu ihm ab.

Mein letzter Partner war Paul, ein Mathematiklehrer, der mit meiner Veranlagung nichts anfangen konnte. Ich versuchte, meine Fähigkeiten vor ihm zu verbergen, doch inzwischen waren sie zum Großteil meiner Persönlichkeit geworden. Und so war ich eher erleichtert, als Paul die Qual beendete.

Dazwischen gab es noch Martin. Er war Rechtsanwalt und fand es aufregend, mit einer spirituellen Frau liiert zu sein – allerdings nur so lange seine Kollegen aus der Sozietät nicht zugegen waren. Vor offiziellen Gelegenheiten verbot er mir sogar, meinen Job zu erwähnen. Manchmal gab es bereits vor diesen Veranstaltungen Streit, auf jeden Fall aber hinterher. Ich fühlte mich verleugnet und gemaßregelt. Als wäre es nötig gewesen, mich darauf hinzuweisen, dass man mit einem Beruf wie dem meinem nicht hausieren geht.

Nach meiner Erfahrung lösen übersinnliche Fähigkeiten bei den Menschen zwei Arten von Reaktionen aus: Die Einen sind fasziniert, die Anderen lachen darüber. Davon hatte ich längst genug.

Seitdem wollte ich nur noch meine Ruhe haben. Es war besser, Single zu sein, als Teil einer Partnerschaft, in der ich die Wahl hatte zwischen Dauerkrise und Selbstverleugnung.

„Mein Gott, was für ein Krampf das immer war“, sagte ich halblaut in die Stille des Abends hinein. „Wenigstens muss sich jetzt niemand mehr für mich schämen.“

Natürlich hätte ich es schöner gefunden, mein in die Jahre gekommenes neues Leben mit einem Partner zu teilen. Manchmal war ich einsam und dann gab es eben keine starke Schulter, an die ich mich lehnen konnte. In irgendeiner asiatischen Sprache lautete die wörtliche Übersetzung von Lebensgefährte: Der neben mir atmet. Wenn ich abends im Bett lag, atmete niemand außer mir. Ob sich mit 49 Jahren überhaupt noch jemand finden ließe, der mit mir zurechtkäme? Schließlich tickte die Uhr mit jedem Tag lauter. Und dass die meisten Männer jüngere Frauen bevorzugten, war eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte.

Ich seufzte und ärgerte mich gleichzeitig darüber, dass mein Streifzug durch die Vergangenheit noch immer Bitterkeit in mir auslöste. Diese Wunde war bis heute nicht verheilt.

„Es ist besser, keinen Mann mehr zu haben“, hörte ich mich sagen und seufzte noch tiefer. Ich nahm einen Schluck des inzwischen lauwarmen Tees, der die Innenwände der Tasse bereits mit einer Patina überzogen hatte und ein stumpfes Gefühl im Mund hinterließ. Dann erinnerte ich mich an mein Abendessen, das noch immer unberührt neben mir stand.

3

„Guten Morgen, hier spricht Venus.“

„Moin, hier is Piet.“

„Du bist von der Waterkant.“ Eindeutig. Verschiedene Dialekte zu hören und ihre Herkunft zu erraten, machte mir Spaß.

„Jo, direkt aus dem schön’n Hamburch. Un wo bist du?“

„Ich sitze viel weiter südlich, im schönen München.“

„Dein’m Profilbild nach könntest du sogar die berühmte schöne Münchenerin sein.“

„Nein, das täuscht.“ Ich lächelte. „Was kann ich für dich tun, Piet?“

„Ich such n’Mädl, und du kannst doch sowas.“

„Habe ich dich richtig verstanden, du möchtest von mir wissen, was du tun musst, um eine Partnerin zu finden?“

„Ne, das Mädl gibt’s schon, aber die is wech.“

„Wie, weg?“

„Die is verschwunden – getürmt – und ich such die jetz. Die schuldet mir noch was.“

Etwas drückte mir auf die Brust und ich atmete hörbar aus. „Und ich soll sie für dich wiederfinden.“

„Na, klar, das steht doch so in dein’m Profil, dass du verschwundene Sachen wiederfinden kannst. Und das schreiben doch auch deine Kunden, du wärst die Beste für sowas.“

„Wäre ein verschwundenes Mädchen nicht eher ein Fall für die Polizei oder, wenn sie noch Schulden bei dir hat, für ein Inkasso-Unternehmen.“

„Ne, ganz bestimmt nich.“ Er lachte heiser. „Das dauert viel zu lange.“ Ein Feuerzeug klickte und kurz darauf blies er den Rauch einer Zigarette ins Mikrofon. „Mach einfach, was du machen musst, um sie zu finden.“

„Ich kann’s versuchen.“ Ich nahm ein Deck Lenormand-Karten. „Wie heißt sie denn und wie alt sie?“

„Tanja. 21 ist sie, glaub ich.“

„Okay. Dann konzentriere dich jetzt bitte auf Tanja.“ Ich mischte den Stapel immer wieder aufs Neue durch, hatte aber Mühe, mich zu fokussieren, und auch das Gefühl im Solarplexus wollte sich nicht einzustellen.

„Was dauert denn da so lange?“ Er klang jetzt gereizt.

„Ich muss mich konzentrieren, und je mehr Druck du mir machst oder je öfter du mich unterbrichst, desto länger dauert es eben.“

„Okay, okay, ich bin jetz ganz brav und sach nix mehr.“

Der Kerl war unangenehm, so charmant er zu Beginn auch gewesen sein mochte. Ich schaltete das Headset aus und legte das Telefon auf den Tisch. Während ich weiter mischte, überlegte ich, den Spuk zu beenden, indem ich Piet einfach aus der Leitung warf und seine Nummer sperren ließ. Doch bestimmt würde er eine Kollegin von mir finden, die ihm bereitwillig Auskunft über Tanjas Verbleib gäbe, um sich einen neuen Stammkunden zu sichern. Damit wäre dem Mädchen nicht geholfen. Außerdem wollte ich herausfinden, was zwischen ihm und ihr vorgefallen war.

Als ich mich endlich mit Tanjas Energie verbunden hatte, legte ich ihr Bild aus, während mir gleichzeitig eine unsichtbare Hand den Hals zudrückte. Die Lage war klar: Piet war ihr Zuhälter, und zwar einer der übelsten Sorte. Das Mädchen war noch in seiner Nähe, hielt sich aber vor ihm versteckt. Piet hatte sie vergewaltigt und geschlagen.

Ich nahm den Apparat wieder auf. „Sie hat das Land verlassen“, log ich. „Die kommt nicht zurück.“

„Diese blöde Fotze …“

„Ändere bitte deinen Ton, sonst lege ich auf. Und dass sie dir noch etwas schuldet, davon kann ich hier nichts erkennen.“ Mein Gerechtigkeitssinn ging mal wieder mit mir durch.

„Und wie die mir was schuldet! Ich hab sie finanziert, als sie hier ankam mit nix als ihrer süß‘n Fresse und ihr’m Knackarsch.“

„Dein Ton gefällt mir noch immer nicht und die einzigen Straftaten, die ich sehe, hast du begangen: Vergewaltigung und brutale Körperverletzung.“ Warum hielt ich nicht einfach den Mund? Die Sache ging mich schließlich nichts an.

„Das kannst du auch kriegen, Schätzchen. Ich glaub dir nämlich kein Wort. Du verarscht mich doch auch nur.“

Na, toll! Das Gegenteil davon hatte ich bezwecken wollen. Ich ärgerte mich über mich selbst. „Es steht dir jederzeit frei, jemand anderen zu befragen“, erwiderte ich, bemüht, es ihm nicht zu zeigen.

„Haltet nur schön zusammen ihr Scheißweiber.“

„Deine Kraftausdrücke und Beleidigungen ändern nichts an deinen Verbrechen.“

Vera, jetzt halt endlich dein Maul!

„Weißt du, wie leicht es für mich is, rauszufinden, wer du bist und wo du wohnst?“

„Und möchtest du herausfinden, wie schnell ich die Polizei rufen kann? Deine Nummer ist bei Quaestiones gespeichert.“

Verdammt noch mal!

Er lachte. „Weißt du, wie viele Bull‘n mir noch n‘Gefalln schulden und …“

Ich kappte die Verbindung, um mir diesen Schmutz nicht länger anzutun, und ließ Piets Nummer bei Quaestiones blockieren. Was für ein widerlicher Mensch!

„Gut gemacht, Tanja. Pass auf dich auf.“ Nach einem letzten Blick zerstörte ich das Bild und schob die Karten zusammen.

Völlig entnervt loggte ich mich aus und wechselte Bluejeans und Langarmshirt gegen Sportkleidung und Joggingschuhe. Mein Handy verstaute ich in einem Täschchen mit Klettbändern am linken Oberarm. Ausgestattet mit dem Wohnungsschlüssel und einem Apfel flüchtete ich aus der Wohnung. Im Hausflur roch es heute bedeutend besser als sonst, denn der Hausmeister hatte die Fenster geöffnet. Endlich Frühling!

Ein ohrenbetäubendes Schrillen brach sich an den kahlen hohen Wänden des Treppenhauses, die den Widerhall bis ins Unerträgliche steigerten. Irgendjemand läutete gleichzeitig an sämtlichen Wohnungen.

Ich kam mir vor wie unter einer riesigen Glocke gefangen. Mit zugehaltenen Ohren hastete ich die abgetretenen Holzstufen hinunter – denn dies war meine große Chance!

Ich war mir sicher, bei dem grässlichen Übeltäter handelte es sich um den neuen Käseblattboten, der mich durch seinen Höllenlärm jedes Mal aus der Konzentration riss, so dass ich seinetwegen schon Gespräche hatte abbrechen müssen. In den letzten Monaten hatte ich ihn einige Male ins Haus gelassen, nur damit ich weiterarbeiten konnte. Aber unter die Augen gekommen war er mir nie, gerade so, als wäre er ein Phantom. Garantiert würde ich gleich einem großmäuligen Macho mit ungehobelten Manieren gegenüberstehen. Jetzt bot sich endlich die Gelegenheit, ihn mir zur Brust zu nehmen.

Der kommt mir heute gerade recht!

Den letzten Absatz nahm ich mit einem Sprung, riss die schwere Haustür auf und richtete meinen Blick in Erwartung eines Hünen nach oben.

Und da stand er nun vor mir, ein schmächtiger, pickliger Junge von höchstens dreizehn Jahren, der einen Kopf weniger maß als ich, und kaum in der Lage war, die alte Eingangstüre aufzustemmen. Er bedankte sich höflich, während ich ihn nur anstarrte. Mit einem Stapel Wochenzeitschriften auf dem Arm schob er sich an mir vorbei und steuerte die Briefkästen an.

„Gern geschehen.“ Mein Vorurteil drückte mir auf den Kehlkopf. Ich räusperte es weg. „Ganz schön viel Arbeit.“

„Ja“, sagte er und erwiderte meinen Blick, gerade so, als wäre er erstaunt darüber, dass ihn jemand wahrnahm, obwohl er doch in Wirklichkeit unsichtbar war.

Ich betrachtete die kleinen blutigen Wunden auf seinen Handrücken und deutete darauf. „Ist das von den Briefkastenschlitzen?“

„Ja.“ Eine Zahnspange blitzte hervor, als er lispelnd ergänzte: „Aber das Einwerfen ist nicht das Schlimmste. Da gewöhnt man sich dran.“

„Sondern? Was ist dann das Schlimmste?“

„Dass ich erst alle Werbezettel in die Zeitungen reinlegen muss, bevor ich sie verteilen kann. Das dauert immer sehr lang und ich darf keinen vergessen, sonst krieg ich Ärger.“

„Kannst du denn keine andere Arbeit machen? Eine, die leichter ist und schneller geht?“

„Wenn man erst Dreizehn ist, gibt es nicht so viele Jobs. Und ich will mir doch ein eigenes Fahrrad kaufen.“ Ein winziges Lächeln umspielte die mageren Züge und ließ seine Augen aufleuchten.

„Verstehe.“ Ich dachte kurz nach. „Ich bin gleich wieder da“, sagte ich und lief die Treppe hoch. „Versprich mir, dass du wartest, bis ich zurückkomme.“

Und das tat er. Ich drückte ihm einen Zwanzig-Euro-Schein in die Hand. „Das ist ein Zuschuss für dein Fahrrad.“

Er starrte mich an und brachte kein Wort heraus.

„Und dieser kleine Kerl hier soll dir Glück bringen, dass du alles schaffst, was du dir im Leben vornimmst.“ Ich reichte ihm den Löwen aus Speckstein, dem ich erst am Morgen beim Kaffeetrinken den letzten Schliff verpasst und noch mit Öl poliert hatte.

Er nahm beides mit einem Strahlen entgegen. „Danke … vielen Dank … der ist ja toll. Haben Sie den etwa selbstgemacht?“

Ich nickte. „Es genügt übrigens, wenn du beim Hausmeister läutest, wenn du hier rein musst.“ Ich deutete auf ein Namensschild. „Und falls er mal nicht da ist, leg deine Zeitungen einfach vor die Haustür. Ich nehme sie dann mit rein, wenn ich sie sehe, okay?“

Er nickte ebenfalls. „Vielen Dank, auch … auch für das viele Geld.“ Dann kehrte er wie in Trance zurück zu seiner Handkarre mit den Zeitungen und betrachtete dabei das winzige Krafttier auf seiner Handfläche, als wäre es ein Wunder, das vom Himmel gefallen war.

Bring ihm Stärke und Stolz, wies ich meinen steinernen Komplizen an, als das Gespann hinter der nächsten Ecke verschwand.

Den Weg bis zum Eingang des Parks nahm ich langsam und aß den Apfel. Dabei ging mir immer wieder die Begegnung mit dem Jungen durch den Kopf, und dass ich ihn nicht nach seinem Namen gefragt hatte.

Da mir vor den Toren zu viele Reisegruppen herumstanden, lief ich seitlich an der alten Schlossmauer entlang und gelangte über einen unscheinbaren Nebeneingang hinein in das Innere des riesigen Schlossgartens. Diesen Schleichweg hatte ich als Kind schon benutzt und inzwischen bereits einige Male, seit ich wieder in Nymphenburg lebte.

Der Duft, der mich empfing, ließ mich meinen Frust vergessen. Moose, Gräser, Baumrinden, erste Blüten und die Erde hatten ihre Gerüche zu einem Bouquet komponiert, und die Wärme der Sonne gab ihren Teil dazu.