Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Goyalit

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

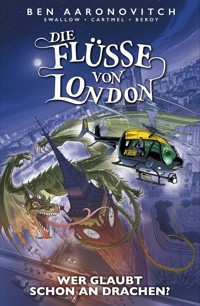

- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)

- Sprache: Deutsch

Mord. Magie. Kult - Peter Grant gerät in extradimensionale Gefilde Der neunte Peter-Grant-Roman aus der Bestsellerserie ›Die Flüsse von London‹ - jetzt im Taschenbuch! Peter Grant, der Londoner Bobby und Zauberlehrling (sowie neuerdings Praktikantinnenausbilder), hat einen neuen Fall. In den Silberkammern in der Chancery Lane hat es einen merkwürdigen Todesfall gegeben. Der Tote weist eine große Wunde im Brustkorb auf – als hätte man ihm das Herz herausgerissen. Die Ermittlungen führen zu einem zweiten Toten. Und dann zunehmend weiter über London hinaus – in völlig unerwartete räumliche, zeitliche und extradimensionale Gefilde. Dabei hat Peter eigentlich schon mehr als genug damit zu tun, sich auf ein ganz bestimmtes freudiges Ereignis vorzubereiten, das allmählich die Züge eines hochmagischen und illustren Großevents annimmt … »Schwungvoll und humorvoll, spannend und turbulent, ein cooles magisches Elixier, das zündet. Die Reihe von Ben Aaronovitch macht süchtig!« Alex Dengler auf ›denglers-buchkritik.de‹ Alle Bände der ›Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)‹: Band 1: Die Flüsse von London Band 2: Schwarzer Mond über Soho Band 3: Ein Wispern unter Baker Street Band 4: Der böse Ort Band 5: Fingerhut-Sommer Band 6: Der Galgen von Tybern Band 7: Die Glocke von Whitechapel Band 8: Ein weißer Schwan in Tabernacle Street Band 9: Die Silberkammer in der Chancery Lane

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

In den London Silver Vaults in der Chancery Lane hat es einen merkwürdigen Todesfall gegeben. Der Tote weist eine große Wunde im Brustkorb auf – als hätte man ihm das Herz herausgerissen. In den unterirdischen Silberkammern gibt es meterdicke Mauern und mehr Schlösser und Riegel als in der Bank von England, von den Kameras ganz zu schweigen. Eigentlich unmöglich, dass hier ein Eindringling einen Mord begehen und dann spurlos verschwinden kann. Aber genau das ist geschehen. Logische Schlussfolgerung: übernatürliche Kräfte müssen am Werk gewesen sein. Eindeutig ein Fall für Peter Grant, seines Zeichens Polizist und Zauberlehrling (sowie neuerdings Magie-Praktikantinnenausbilder). Seine Ermittlungen führen ihn zunehmend weiter über London hinaus – in völlig unerwartete räumliche, zeitliche und extradimensionale Gefilde. Dabei hat er eigentlich schon mehr als genug damit zu tun, sich auf ein ganz bestimmtes freudiges Ereignis vorzubereiten, das allmählich die Züge eines hochmagischen und illustren Großevents annimmt …

Ben Aaronovitch

Die Silberkammer in der Chancery Lane

Roman

Deutsch von Christine Blum

Für John, Stevie, Anne, Genn und Liz,

ohne die nichts erledigt werden würde.

MittwochÜberraschung …

1Airsoft

In der Regel bekommen wir die Leichen nicht zu sehen, wenn sie ganz frisch sind. Jedem modernen Polizisten wird eingebläut, dass seine oberste Pflicht – nach dem Schutz von Leib und Leben – darin besteht, den Tatort vor Verunreinigung zu bewahren. Das heißt, die erste Kollegin vor Ort lässt niemanden durch außer der Mordkommission. Und wenn die kommt, lässt sie niemanden durch außer der Spurensicherung.

Ganz sicher wollen sie alle nicht noch ein weiteres Expertenteam hinzurufen, es sei denn, es lässt sich einfach nicht vermeiden. Am allerwenigsten uns – die Einheit Spezielle Analysen, in der Met berüchtigt als Garant für abstrusen Scheiß, unerwartete gewaltsame Ereignisse und, ganz schlecht, niedrige Aufklärungsquoten. Schon gar nicht wollen sie das, wenn die betreffende Mordkommission bereits mit uns zusammengearbeitet hat.

DI Stephanopoulos stellte eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel dar.

Sie erwartete uns an einem nasskalten Mittwochmorgen im April vor dem Eingang der London Silver Vaults in der Chancery Lane, eine kräftige weiße Frau mit scharfen blauen Augen und von Natur aus finsterem Gesichtsausdruck – nahm ich jedenfalls an, denn einen anderen hatte ich nur selten an ihr gesehen. Er wurde noch etwas finsterer, als ich mit der neuesten Praktikantin des Folly im Schlepptau bei ihr ankam.

»Wer ist das?«, fragte sie.

»Danni Wickford«, sagte ich. »Sie macht den Kurs.«

Was bedeutete: den Grundkurs Falcon-Management, eine Intensiv-Rundtour durch die Welt der magischen Polizeiarbeit an der Seite meiner Wenigkeit, damit DCI Thomas Nightingale, mein Boss, und ich uns vertreten lassen konnten, wenn wir mal blaumachen wollten.

Magisches Zeug wird auf Polizeilich »Falcon« genannt, um einen beruhigend-euphemistischen Schleier über die garstige Fratze magischer Polizeiarbeit zu ziehen.

Danni Wickford war DC bei der Kriminalpolizei Kingston. In ihren Leistungsbewertungen kamen Ausdrücke wie »absolut zuverlässig« und »äußerst gewissenhaft« vor. Zuverlässig und gewissenhaft, das waren die Qualitäten, die das Falcon-Rekrutierungskomitee, das heißt, Nightingale und ich, als unabdingbar für Falcon-BeamtInnen festgelegt hatte. Danni war eine weiße Frau von nüchternem Äußeren, dünn, kleiner als ich, mit blauen Augen, einem spitzen Kinn und zu einem französischen Zopf geflochtenen dunkelbraunen Haaren. In Dagenham geboren und aufgewachsen, hatte sie einen lupenreinen Ostlondon-Akzent, aber wie ich konnte sie je nach Situation die ganze Skala von Mittelschicht über Cockney bis hin zu Multikulti-Slang abdecken.

Stephanopoulos schenkte ihr ein Nicken. »Passen Sie bloß auf, dass Sie da keine schlechten Angewohnheiten aufschnappen.«

»Ich werd mir Mühe geben«, sagte Danni.

Die London Silver Vaults waren ursprünglich zu genau jenem Zweck erbaut worden, den der Name vermuten ließ: um wertvolle Gegenstände wie Silber zu lagern. Ladenbesitzer schlossen dort nachts ihre wertvolle Ware ein, sicher verwahrt hinter meterdicken stahlverstärkten Mauern, und brachten sie tagsüber in ihre Läden hinauf. Irgendwann stellte dann ein vermutlich eher träge veranlagter Typ die Frage, warum sie all das teure, aber vor allem auch schwere Metallzeugs eigentlich Tag für Tag die Treppe rauf- und runterschleppten. Man könnte doch einfach die Kunden nach unten kommen lassen. Wäre überhaupt viel sicherer.

Also wurden die Silberkammern in Läden verwandelt, und voilà, fertig war die erste unterirdische Shoppingmall Londons. Erstaunlicherweise hatte ich noch nie davon gehört, und Danni hatte sich auf der Fahrt hierher auch erst mal auf dem Smartphone schlaumachen müssen. »Das ursprünglich darüber befindliche Haus wurde im Blitzkrieg von einer Bombe zerstört«, sagte sie. Was den neoklassizistischen Klotz samt pseudogeorgianischen Fenstern und bossierter Erdgeschossfassade erklärte, der jetzt dort stand.

Als Tatort waren die Silberkammern wenigstens leicht abzusichern. Ein marmorner Empfangstresen wachte über Haupttreppe und Aufzüge. Der zur Bewachung eingeteilte Kollege hatte lediglich den Durchgang von der Eingangshalle her mit blau-weißem Sicherheitsband absperren und den angestellten Securitymann von seinem Platz verjagen müssen. Jetzt saß dort der besagte Kollege, in einen Papieroverall gekleidet wie ein Türsteher in einer dystopischen Zukunft. Wir ließen uns ins Logbuch eintragen und stiegen ein halbes Dutzend Stufen abwärts in eine Lobby mit einem Kaffeeautomaten, in der sich mehrere Kisten mit Polizeiaufdruck stapelten.

An der zweiten Absperrung erwartete uns DS Sahra Guleed in einem Warteraum mit niedriger Decke, schwarz und cremefarbenem Boden und zwei blauen Sofas, die aussahen wie aussortierte Neunziger-Jahre-Stücke. An einer Wand war in Vitrinen aus grauem Metall und Glas eine kunstvoll arrangierte Silbersammlung ausgestellt. In der gegenüberliegenden Ecke stand ein riesiger altmodischer Tresor mit stolz auf die Frontseite geschweißter Herstellerplakette: JOHN TANN – RELIANCE.

»Ist das die neue Praktikantin?«, fragte Guleed, als wir näher kamen.

Ich stellte Danni vor.

»Pass auf, dass du dich nicht mit irgendwelchen schlechten Angewohnheiten ansteckst«, sagte Guleed.

»Okay.« Danni warf mir einen fragenden Blick zu. »Natürlich nicht.«

Guleed winkte uns zu einem Karton, der zur Hälfte mit zellophanverpackten Einweg-Papieranzügen gefüllt war. Sie selbst hatte sich bereits eingekleidet und die Kapuze so fest zugezogen, dass sie ihren teuren Hijab in die Jackentasche stecken konnte. Wir entledigten uns unserer Jacken und zwängten uns in Overall und Handschuhe. Ich musste erst einmal die ganze Kiste durchwühlen, um einen in XXL zu finden – um das Ding über den Straßenklamotten zu tragen, braucht man es fast immer eine Nummer größer, und wer zu spät zum Tatort kommt, ist oft gezwungen, wie eine Wurst in zu enger Pelle herumzuwackeln.

Während wir mit unserem Outfit kämpften, erklärte Guleed uns die Lage. »Heute Morgen um kurz nach neun kam ein noch nicht identifizierter weißer Mann oben herein, ging nach unten in die Silberkammern, betrat einen der Läden und bedrohte den Inhaber. Der löste den stummen Alarm aus, aber bevor daraufhin jemand kam, passierte etwas – was, wissen wir nicht –, und der Unbekannte wurde getötet.«

»Etwas passierte?«, sagte ich.

»Rate mal, wie viele Kameras es hier gibt. Und rate mal, wie viele davon noch funktionieren.«

Starke Magie schädigt Mikroprozessoren. Wenn die Überwachungskameras hinüber sind, ist das eines der untrüglichen Anzeichen für einen Falcon-Vorfall. Wir von der Polizei lieben unsere Videoüberwachung. Sie erleichtert uns die Arbeit enorm, und wenn wir etwas am Überwachungsstaat auszusetzen haben, dann höchstens, dass er längst nicht so lückenlos ist, wie alle zu glauben scheinen. Da können Sie jeden fragen, der sich schon mal fünfhundert Stunden lang körnige Videoaufnahmen anschauen musste für den unwahrscheinlichen Fall, dass darauf jemand mit Kapuzenjacke mal im richtigen Augenblick in die falsche Richtung guckt.

Als wir fertig waren und aussahen wie anonyme imperiale Sturmtruppen, schlurften wir los, um uns anzuschauen, was für ein Etwas unserem namenlosen Opfer passiert war.

Die Silberkammern befanden sich hinter einer vierzig Zentimeter dicken Tür; in den Türsturz war wieder das John-Tann-Markenzeichen eingelassen. Beim Gedanken an das Gewicht der Tür und des Hauses über uns wurde mir flüchtig etwas mulmig, während ich Guleed hineinfolgte.

Hinter der Tron-Tür bogen wir nach rechts in einen grell erleuchteten, blendend weißen Korridor ab, der sich unabsehbar weit in die Ferne erstreckte. Die Wände waren von Sicherheitstüren und Vitrinen voller Silber gesäumt. Weit hinten sah ich blau-weißes Absperrband und Spurensicherer, die mit Kameras und Ausrüstungskästen herumhuschten. Im Vorbeigehen fiel mir auf, dass auf jedem Türsturz das John-Tann-Logo zu sehen war; die Namen der Geschäfte hingegen standen auf den Türinnenseiten, sichtbar nur dann, wenn der Laden geöffnet war.

Und in den Läden gab es Massen von Silber. In übervollen Wandregalen und freistehenden Schaukästen. Aufgereihtes Besteck, Präsentierteller und Saucieren. Scharen von Hündchen, Kätzchen, Bären, Adlern und kunstvollen Galeonen unter vollen Segeln. Alles schimmernd und funkelnd im grellweißen Kunstlicht.

Und in jedem Laden stand oder saß inmitten all der Pracht die Inhaberin oder der Verkäufer und sah uns zu, wie wir in unserem Papierchic vorbeistapften.

»Wir haben ihnen angeboten, außerhalb der Absperrung zu warten«, sagte Guleed. »Aber sie haben sich geweigert.«

Die meisten Läden befanden sich schon seit mehr als fünfzig Jahren in Familienbesitz. So auch Samuel Arnold & Co, der nach etwa zwei Dritteln des Hauptkorridors kam.

Der Laden bestand aus zwei nebeneinanderliegenden Räumen und hatte daher zwei John-Tann-Türen, was sehr praktisch war, weil eine davon durch die Leiche blockiert wurde, die längelang auf der Schwelle lag, die Beine draußen im Korridor. Die Spurensicherer zogen sich zurück, als wir näher kamen – ich bilde mir gern ein, aus Ehrfurcht vor meiner Fachkenntnis, aber wahrscheinlich eher, um sich nicht mit gewissem abstrusem Scheiß zu kontaminieren, mit dem man vor Gericht keine gute Figur macht. Danni und ich traten durch die freie Tür ein und schlängelten uns zwischen vollgestopften Vitrinen durch, bis wir einen guten Blick auf den Ort des Geschehens hatten.

Im Vorbeigehen war mir aufgefallen, dass einige der Geschäfte ziemlich spezialisiert waren. In einem wurden nur Besteck und Geschirr verkauft, andere boten nur silberne Figürchen oder Kerzenständer an. Samuel Arnold & Co hatte hauptsächlich Schmuck, in den Schaukästen lagen haufenweise Ringe, Ketten und Anhänger, und kopflose Büsten mit feingesponnenen Silberkolliers um den Hals standen herum.

Was die Grausamkeit des Anblicks anging, war dieser Mord einigermaßen erträglich. Ich habe schon kopflose, gesichtslose, arm- und beinlose Leichen gesehen, ganz zu schweigen von der, die von innen heraus zerkocht war. Und es ist nicht etwa so, dass man sich daran gewöhnt, aber man verspürt doch eine kleine Woge der Erleichterung, wenn die Wunde klein und sauber ist und die Leiche noch nicht angefangen hat zu riechen.

Der Tote war weiß, vielleicht zwischen fünfzig und sechzig, mit dünnem, kurzgeschnittenem braunem Haar, regelmäßigen Gesichtszügen, hellgrauen Augen, die an die Decke starrten, und einem schmallippigen, im Tode schlaff gewordenen Mund. Er trug Jeans, Turnschuhe, ein schlichtes lila Sweatshirt und darüber eine olivgrüne Patagonia-Jacke. In dem Sweatshirt befand sich etwas seitlich unter dem Logo ein etwa handtellergroßes Loch. Es war kreisrund, die Ränder des Stoffs drum herum schwarz verkohlt. Durch das Loch war eine große Wunde sichtbar; was für eine genau, war wegen des geronnenen Bluts und der undefinierbaren Partikel darin nicht zu erkennen. Ich hätte auf Schrotflinte getippt, allerdings sah ich um die Hauptwunde herum keine weiteren kleinen Einschusslöcher, und sie erschien mir dafür auch zu tief.

»Kommt die dir komisch vor?«, fragte ich Danni und zeigte auf die Wunde.

»Ja«, quiekte sie. Und dann, in normalem Ton: »Ja, schon.«

Ich rief zu den wartenden Forensikern hinüber, ob ich das Sweatshirt zurückziehen und mir die Wunde genauer ansehen dürfe.

»Nein!«, kam es einstimmig zurück. »Und beeilen Sie sich ein bisschen.«

»Wir werden jetzt eine Vestigia-Ersteinschätzung vornehmen«, sagte ich zu Danni.

Magie, einschließlich der allgegenwärtigen Magie des menschlichen Alltags, hinterlässt Spuren – ein Echo, wenn man so will. Wahrscheinlich haben Sie so etwas schon oft wahrgenommen: das Gefühl, hier schon gewesen zu sein, beim Betreten eines fremden Raums, der Schauder, der Sie aus unerfindlichen Gründen auf einem bestimmten Stück Bürgersteig überläuft, dieser Eindruck, jemand hätte gerade Ihren Namen geflüstert. All das sind möglicherweise Vestigia – oder es ist eine flüchtige Fehlfunktion Ihrer Neuronen, eine Erinnerung oder gar ein Tagtraum. Das eine vom anderen zu unterscheiden erfordert Anleitung und Übung und ist der erste Schritt in der Ausbildung zur falconkundigen Polizistin.

»Mach dir keine Gedanken, wenn du nichts spürst«, sagte ich. »Wenn du unsicher bist, frag mich ruhig. Denk daran, das gehört zum Trainingsprozess.«

Da wir bereits neben dem Toten hockten, schien es sinnvoll, bei ihm anzufangen. Ich beugte mich vor, um mein Gesicht so nahe wie möglich an die Leiche zu bringen. Ich nahm Schweiß, Weichspüler und darunter die ersten schleichenden Anzeichen von Fäulnis wahr.

Sonst nichts, abgesehen vom Rattern meiner Gedanken.

Ich verlagerte mich wieder auf die Fersen und sah Danni an. »Was spürst du?«

Danni schloss die Augen und atmete langsamer. Wegen der Kapuze, der Schutzbrille und des Mundschutzes war es schwer zu sagen, aber ich meinte sie die Stirn runzeln zu sehen, ehe sie mich ansah. »Da ist nichts«, sagte sie. »Oder?«

Ich war beeindruckt. »Nein. Keine Vestigia. Nirgendwo hier unten.«

»Du hast doch gesagt, es wäre fast immer was zu spüren.«

»Es gibt Dinge, die der Umgebung Magie entziehen können«, sagte ich.

Guleed, die im Türrahmen lehnte, stöhnte. »Nicht schon wieder«, sagte sie, während wir aufstanden.

»Was nicht schon wieder?«, fragte Danni.

»Erkläre ich dir, wenn wir mit der Beweisaufnahme fertig sind«, sagte ich. »Kannst du dir einen Übersichtsplan vom Tatort besorgen und dann rauskriegen, was es hier an Elektronik gibt – Überwachungskameras, Kassen, Handys, Laptops und so weiter? Zeichne auf dem Plan ihre Position zum Tatzeitpunkt ein. Wenn wir herausfinden, wie viel Schaden was erlitten hat, können wir vielleicht das Epizentrum des Geschehens triangulieren.«

Danni nickte und strebte eilig davon. Ein ebenfalls häufig in ihren Leistungsbeschreibungen enthaltenes Wort war »effizient«.

»Schau dich bloß an«, bemerkte Guleed. »Leute rumscheuchen macht Spaß, was?«

»Mehr als die Alternative«, sagte ich.

Wir gingen zu den Spurensicherern hinüber und stellten klar, dass sämtliche Überwachungskameras und sonstige Elektronik eingetütet und beschriftet werden mussten.

»Das wird mal wieder teuer«, sagte Guleed.

»Das dürfen Nightingale und Stephanopoulos unter sich klären.« Meiner Ansicht nach war genau das der Zweck, zu dem leitende Beamte da waren.

»Ich find’s süß, wie du immer noch mit dem Nachnamen von ihnen sprichst«, sagte sie.

»Wenn ich Sergeant bin wie du, nenne ich sie Thomas und Miriam«, gab ich zurück, aber ich war mir unsicher, ob ich das je tun würde – zumindest nicht bei Nightingale. »Ich sollte wohl mal ein Wort mit dem Zeugen reden.«

Phillip Arnold war Silberhändler in dritter Generation. Stolz erzählte er uns, dass seine Familie schon seit fünfzig Jahren einen Laden in den Silver Vaults besaß. »Allerdings muss ich sagen, die Zukunft sieht nicht rosig aus.«

Phillip war ein jünger wirkender weißer Mann um die vierzig mit schwarzem Haar und hellbraunen Augen. Er trug einen gutgeschnittenen, aber – meiner Einschätzung nach absichtlich – altmodischen Nadelstreifenanzug samt bestickter Weste und passender Kippa. Er wirkte fahrig und machte ständig dieselben kleinen Handbewegungen. Bei normalen Ermittlungen wartet man gewöhnlich gern ein bisschen ab vor der zweiten Befragung eines Zeugen, aber bei Falcon-Fällen erledigt man das lieber schnell. Mit dem Übernatürlichen konfrontierte Zeugen neigen dazu, Dinge, die sie nicht begreifen, wegzuerklären. Also sollte man sie besser zur Aussage bringen, bevor sie sich einreden, dass sie das, was sie gesehen haben, unmöglich gesehen haben können.

Phillip war sich alles andere als sicher, was er überhaupt gesehen hatte. »Ein Licht«, sagte er. »Nur kein echtes Licht, sondern … Haben Sie schon mal einen Schlag auf den Kopf bekommen?«

»Berufsrisiko«, sagte ich.

»Und haben Sie da so einen Lichtblitz gesehen?« Er deutete mit den Fingern Explosionen vor seinen Augen an. »Also, nicht wirklich einen Lichtblitz, aber es sieht so aus?«

»Durchaus.«

»So war es«, sagte er und umklammerte die Flasche Wasser, die wir ihm hingestellt hatten.

Ich führte die Befragung auf den blauen Sofas in der Lobby mit dem Tresor und den Ausstellungsvitrinen durch – immer noch im Papieroverall, was vielleicht einen etwas ungünstigen Eindruck machte, aber möglicherweise würde ich noch mal zum Tatort zurückmüssen.

»Ganz genau so war es«, wiederholte Phillip und nahm einen Schluck aus der Flasche. »Wirklich. Wie wenn man einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt.«

Was nicht der Fall gewesen war – jedenfalls nicht dem Sanitäter zufolge, der ihn untersucht hatte. Trotzdem war dieser in Sorge gewesen, Phillip könnte eine Gehirnerschütterung haben, und hätte ihm gern eine schnelle Fahrt in die Notaufnahme spendiert. Aber Phillip hatte sich geweigert zu gehen, ehe nicht sein Dad oder einer seiner Brüder kommen und ein Auge auf den Laden haben konnte.

Ich ging noch einmal seine bereits getätigte Aussage mit ihm durch. Wie das Opfer in seinen Laden gekommen war, kaum dass er aufgemacht hatte, und sich nach Ringen erkundigt hatte.

»Er wirkte völlig normal«, sagte Phillip. »Ein bisschen intensiv vielleicht, aber normal. Ich habe ihm ein paar Ringe gezeigt, aber er hatte ganz bestimmte Vorstellungen.«

»Was für welche?«

»Schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob er es selbst genau wusste. Vielleicht einen Puzzle- oder Gimmelring.« Ein Gimmelring besteht aus zwei Ringen, die so miteinander verbunden sind, dass sie einen ergeben, sehr beliebt bei Romantikern und Fans ehelicher Treue vom Mittelalter bis heute. »Er sagte, der Ring könne ›sich öffnen‹ und hätte ›Symbole‹ auf den Außen- und Innenseiten.«

In den alten Zeiten hätte ich jetzt einen Herr-der-Ringe-Scherz über die Schwarze Sprache Saurons gemacht, aber nun, da ich schon fast Vater war, bemühte ich mich um eine etwas professionellere Haltung, um Auszubildenden wie Danni ein gutes Beispiel zu geben. »Hat er gesagt, was für Symbole?«

»Ich habe ihn gefragt, ob er Elbisch meint«, sagte Phillip. »Ich weiß, dass das vor etwa fünfzehn Jahren groß in Mode war, vor allem auf Goldringen.« Offenbar missverstand er meinen Gesichtsausdruck, denn er fügte hinzu: »Wegen der Hobbit-Filme.«

Nein, Elbisch meine er nicht, hatte der Mann gesagt, sondern mystische, alchimistische Symbole.

»Ich sagte, so was hätten wir nicht«, sagte Phillip. »Da sagte er, ich würde ihn anlügen. Er sagte, seine Exfrau hätte einen solchen Ring an uns verkauft. Ich fragte, wann, und er sagte, vor Jahren. Ich sagte, ich könne in unserer Inventarliste nachschauen, aber hier im Laden hätten wir nichts dergleichen, und wenn er mir nicht glaube, könne er sich gern umschauen.« Der Mann wurde immer aufgebrachter. Phillip erwog, den stillen Alarm auszulösen; allerdings sollte man den nur in wirklichen Notfällen aktivieren, und ob das hier einer war, dessen war sich Phillip nicht sicher – bis der Mann eine Waffe zog.

»Zuerst konnte ich es gar nicht glauben«, sagte er. »Es wirkte so irreal.«

Um in den Silberkammern einen Raubüberfall zu versuchen, musste man schon meschugge sein. In den Läden galt die Strategie: Gib den Typen, was sie wollen, und lass sie dann oben der Polizei in die Arme laufen.

Leider konnte Phillip dem meschuggenen Typen nicht geben, was dieser wollte, weil er noch nie von dem beschriebenen Ring oder der Exfrau des Mannes gehört und den Ring definitiv nicht in seinem Laden hatte.

»Warten Sie mal«, sagte ich, weil manches von dem, was er gerade gesagt hatte, in seiner vorigen Aussage fehlte. »Hat er vielleicht den Namen seiner Exfrau erwähnt?«

Phillip überlegte.

»Anthea?«, sagte er dann. »Nein, es war noch altmodischer – Althea. Wie die Frau in dem Gedicht.« Ich muss etwas begriffsstutzig geschaut haben. »An Althea, aus dem Gefängnis? Stone walls do not a prison make? Nor iron bars a cage?« Er seufzte. »Gedicht von Richard Lovelace. Fairport Convention haben einen berühmten Song draus gemacht. Wenn ich euch anschaue, fühle ich mich richtig alt.« Er musste schmunzeln. Dann lockerte er Schultern und Hals und wurde sichtlich entspannter.

Im Gegensatz zu dem, was viele Leute glauben, mögen wir es, wenn die Zeugen bei der Befragung entspannt sind. In entspanntem Zustand kommt es viel öfter vor, dass jemand die Wahrheit erzählt, sogar wenn sie belastend ist.

Also lächelte ich freundlich und sagte, das hörten wir immer wieder.

Dann fragte ich, ob der Mann auch den Nachnamen seiner Exfrau genannt hatte.

»Moore«, sagte Phillip. »Mit e am Ende, das hat er ausdrücklich betont. Er wollte, dass ich in unseren Verzeichnissen nach ihr suche.«

»Und haben Sie das getan?«, wollte ich wissen.

»Natürlich.« Phillips Anspannung nahm wieder zu. »Er hielt ja die Waffe auf mich gerichtet. Also, ich habe jedenfalls in unserem Buch nachgeschaut.« Damit meinte er ein altmodisches Kassenbuch, das seine Familie noch immer führte, hauptsächlich weil es dem Laden ein mysteriöses Flair verlieh. Die echte Buchhaltung erledigten sie auf einem Laptop.

Ich war bereit zu wetten, dass der Laptop genau wie sämtliche Handys und Überwachungskameras buchstäblich im Sande verlaufen war. Andererseits …

»Haben Sie ein externes Backup Ihrer Verzeichnisse?«, fragte ich.

»Natürlich«, sagte er.

Ich notierte auf meiner Maßnahmenliste für Guleed, diese Dateien zu durchsuchen. »Und war Althea Moore mit e in Ihrem Buch?«

»Das konnte ich nicht mehr herausfinden«, sagte Phillip. »Während ich ins Buch schaute … passierte es.«

Dieser Lichtblitz, als hätte man ihm ein Brett über den Schädel gezogen.

»Und dann lag er einfach da«, schloss Phillip. »Mausetot.«

»Die Pistole ist ein Imitat«, sagte Stephanopoulos, nachdem wir uns oben in der Lobby zu einem After-Tatort-Kaffee zusammengefunden hatten. »Hat der Waffenspezialist auf den ersten Blick gesehen. Eine Airsoft-Replik. Verschießt Plastikkugeln.«

»Wann wird die Leiche weggebracht?«, erkundigte ich mich.

»Heute Nachmittag«, sagte Guleed.

Ich notierte mir, Nightingale Bescheid zu sagen, damit er dafür sorgte, dass Dr. Vaughan und Dr. Walid die Obduktion übernahmen.

»Glauben Sie, das ist ein Falcon-Fall?«, fragte Stephanopoulos im munteren Ton der leitenden Beamtin, die hofft, ein kompliziert aussehendes Problem auf eine andere Abteilung abwälzen zu können. Ich war mir recht sicher, dass es Falcon war, aber bei der ESA gilt der Grundsatz, andere Einheiten möglichst davon abzuhalten, uns ihre Fälle aufzuhalsen. Selbst wenn es sich um Stephanopoulos handelt.

Wir nennen das Förderung operativer Eigenständigkeit.

»Ich glaube, das können wir erst sicher sagen, wenn die Todesursache bekannt ist«, erklärte ich.

Nachdem ich also Nightingale telefonisch ins Bild gesetzt hatte, nahm ich den Konferenzraum der Silver Vaults in Beschlag, der bequemerweise gleich neben der Lobby lag, und nutzte ihn, um dort unsere Vestigia-Ersteinschätzung abzuschließen. Auf der Grundlage von Dannis Tatortplan beschafften wir uns repräsentative Proben von Kameras, Telefonen und Laptops von den Spurensicherern. Genauer gesagt, wir entrangen sie ihren widerstrebenden Fingern, indem wir hoch und heilig versprachen, alles, was korrekt vermerkt werden musste, korrekt zu vermerken und die Gewahrsamskette einzuhalten, so wahr uns Gott helfe, auf immer und ewig oder mindestens bis zum Prozessauftakt – je nachdem, was zuerst eintreten würde.

Zuerst nahmen wir uns Phillip Arnolds iPhone 6 vor, von dem wir vermuteten, dass es dem Epizentrum am nächsten gewesen war. Für die Pentalope-Schrauben braucht man einen besonderen Schraubenzieher, aber abgesehen davon lässt sich das Sechser besser öffnen als die Vorgängermodelle. Ich hatte es dicht neben meinem Ohr geschüttelt und wusste bereits, was mich erwartete, daher legte ich vorsorglich ein weißes Blatt Papier unter, um den Sand aufzufangen, der herausrann, als ich die Hauptplatine ausbaute. Leider waren die Schutzplatten angelötet, ich musste sie abhebeln, um Danni die Chips zeigen zu können.

»Das passiert, wenn jemand oder etwas in der Nähe eines Mikroprozessors ernsthaft Magie wirkt. Das hier ist im Grunde einfach Siliziumsand mit Spuren verschiedener Metalle und Quarz.«

»Ach, deshalb trage ich die doofe aufziehbare Armbanduhr?«, sagte Danni. »Und musste mein liebes Smartphone, auf dem nebenbei gesagt mein ganzes Leben drauf ist, im Safe am Russell Square einschließen?«

»Wir waren es leid, ständig Handys ersetzen zu müssen«, sagte ich.

»Aber ihr kommt billig an Airwaves«, meinte sie.

»Nicht soo billig«, widersprach ich. »Ich nehme lieber Wegwerfhandys.« Ein solches hatte ich Danni zu Beginn des Kurses spendiert. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es viel leichter ist, die KollegInnen zu etwas zu überreden, wenn es was umsonst gibt.

»Kann ich das dann behalten?«, hatte sie gefragt. »Wenn der Kurs vorbei ist?«

»Wenn’s dann noch funktioniert, gern«, hatte ich geantwortet.

Der Geschäftslaptop war leichter zu öffnen und, genau wie Phillips Smartphone, rettungslos hinüber. Das komplette Set Mikrochips hatte sich quasi in nichts aufgelöst; nur die Verbindungsschrauben, Kabel und Platinen waren übrig. Wenigstens hatte er eine konventionelle Festplatte, was bedeutete, dass man vielleicht die wichtigsten Daten darauf würde retten können. Wobei ich keine Zweifel hatte, dass Sahra keine Zeit verlieren und sofort versuchen würde, dem externen Backup alles Verfügbare über Althea Moore zu entlocken.

Als Nächstes schauten wir uns eine Überwachungskamera an, die zwei Meter neben der Leiche gehangen hatte, dann eine digitale Kasse in vier Metern Entfernung, eine weitere Kamera in sechs Metern, und so in Zwei-Meter-Abständen weiter, bis wir nach zwölf Metern ein iPhone fanden, das keine sichtbaren Schäden aufwies.

»Trotzdem ›nicht funktionsfähig‹«, las Danni vom Etikett des Beweisbeutels ab.

»Damit ein Mikrochip kaputtgeht, braucht es nicht viel.« Mit Hilfe meiner Juwelierlupe konnte ich die nadelspitzengroßen Krater in der Siliziumoberfläche erkennen.

Nun, da der wahrscheinliche Umkreis sichtbarer Zerstörung abgesteckt war, prüften wir nacheinander alle Gegenstände, die wir aus diesem Bereich mitgenommen hatten. Das war eine langwierige Angelegenheit, weil wir alle beschädigten Komponenten fotografieren und sie dann erneut für die Spurensicherung beschriften und verpacken mussten. Als wir endlich alles in den Plan eingezeichnet hatten, war ersichtlich, dass das magische Etwas, das unserem Opfer passiert war, gleich vor der Tür zu Samuel Arnold & Co stattgefunden haben musste.

»Na, Überraschung«, sagte Danni, während wir zusammenpackten. »Ich kapiere nur nicht – wenn die Magie so stark war, dass sie all dem Zeug den Rest gegeben hat, warum hat sie dann kein Vestigium hinterlassen?«

Pluspunkt für den korrekten Singular, dachte ich.

»Dazu habe ich eine Theorie. Willst du sie hören?«

»So eine wie die über den Baum mit Bewusstsein?«, fragte sie.

»Die hier wird durch ein paar mehr Daten gestützt.«

»Daten?«

»Belegbare Daten. Alles voll korrekt dokumentiert.« Wie meine Cousine Abigail sagen würde.

Danni seufzte und schrieb ihr Etikett fertig. »Weißt du, als ich mich für den Kurs hier meldete, hat mich kein Mensch gewarnt, dass es gut wäre, sich mit wissenschaftlichen Methoden auszukennen.«

»Was hattest du denn erwartet? Ouija-Bretter und Tarotkarten?«

»Ja, so in der Art.«

»Ich glaube, in einem der Labore hab ich mal eine Kristallkugel gesehen«, sagte ich. »Aber als moderne, pragmatische Beamte halten wir uns an die Fakten und bewegen uns strikt innerhalb empirischer Rahmenbedingungen.«

»Du warst schon lange nicht mehr auf Streife, oder?«

»Willst du die Theorie jetzt hören oder nicht?«

Sie ließ mich warten, faltete erst sorgfältig einen Beweisumschlag und legte ihn zu den anderen in die Kiste.

»Okay, wie lautet die Theorie?«, fragte sie dann.

»Freut mich, dass du fragst«, sagte ich und erklärte es ihr, während wir die Kisten zurück zur Spurensicherung schleppten und das Übergabeprotokoll unterzeichneten.

»Wir glauben, dass beim Wirken eines Zaubers zweierlei geschieht. Zuerst saugt man Magie an. Und dann erzeugt man damit eine Wirkung. Wie das Werlicht, das ich dir am ersten Tag gezeigt habe.«

»Das war ganz schön krass.«

»Beim Zaubern wird dann einerseits die gewünschte Wirkung frei, aber auch überschüssige Magie«, fuhr ich fort. »Wie wenn du eine Glühbirne einschaltest und außer Licht auch Wärme entsteht.«

»Also ist das Vestigium sozusagen die Wärme.«

»Exakt. Die nötige Magie wird dir selbst und aus irgendeinem Grund auch Mikroprozessoren entzogen.« Ich fügte nicht hinzu, dass es sich möglicherweise um einen Randeffekt dessen handelte, dass unsere Welt mit Paralleluniversen in Berührung kam. Denn a) war das eine noch unbewiesenere Theorie als die erste. Und b) hätte ich mich angehört wie eine Episode von Doctor Who.

Danni runzelte die Stirn. »Das beschädigt also die Chips. Genau wie Gehirne, ja?«

»Du hast Dr. Walids Gehirnbesichtigung schon hinter dir?«

Der Chef-Kryptopathologe des Folly verdeutlichte gern die Gefahren des Magiepraktizierens, indem er den Leuten anschauliche Beispiele von hyperthaumaturgischen Nekrosen zeigte, unter medizinischen Laien auch Blumenkohlhirnsyndrom genannt. Wir haben im Folly eine stattliche Sammlung solcher konservierten Objekte.

»Ja«, sagte sie. »Leider direkt nach dem Frühstück.«

»Wir wissen, dass einige Dinge Magie aus ihrer gesamten Umgebung aufnehmen können«, fuhr ich fort. »Die saugen alles Magische um sich herum auf, einschließlich den Vestigia, so dass kein Fitzelchen zurückbleibt.«

»Einige Dinge?«

»Ja.«

»Also nicht Personen?«

»Kommt darauf an, wie du Personen definierst.«

»Ich hab da so Geschichten gehört …«

»Was?«

»Na ja, von so einer Art Geist, der sich Leuten in den Kopf setzen konnte und sie dazu brachte, Sachen zu tun. Und dass das der Grund für die Unruhen in Covent Garden war. Und wenn er mit einem fertig war, riss er einem das Gesicht ab, das ist irgendeiner armen Kollegin aus Belgravia passiert.«

Deren Name Lesley May lautete und die mit mir den Abschluss in Hendon gemacht hatte. Deren Gesicht von genau so einem Wesen zerstört und entstellt worden war, das Danni schilderte. Nicht abgerissen, aber die Knochen, Knorpel und Muskeln, die es zusammenhielten, waren auseinandergefallen.

Es geschah vor meinen Augen, und es gab absolut nichts, was ich hätte tun können.

»Du hast gesagt, wenn wir mit der Beweisaufnahme fertig sind, erklärst du mir alles«, drängte Danni. »Also, erkläre.«

»Das Ding, das du da beschreibst, wird Wiedergänger genannt. Man kann es sich als übermächtigen Geist vorstellen.«

»Du hast doch gemeint, Geister wären harmlos.«

»Deshalb sage ich ja übermächtiger Geist. Aber er kann sich einem nur in den Kopf setzen, wenn man ihn reinlässt. Das versucht er, indem er mit deinen Schwächen spielt.«

»Das finde ich gar nicht aufbauend. Ich hab eine Menge Schwächen.«

»Wir wissen nur von einem einzigen bestätigten Wiedergänger«, sagte ich. »Und mit dem sind wir fertig geworden.«

Mehr oder weniger.

Ich hatte tatsächlich provisorische Richtlinien für eine Konfrontation mit genau diesem Wiedergänger verfasst. Zugegebenermaßen beschränkten sie sich ungefähr auf Renn ins Folly, so schnell du kannst, und versteck dich unter Fingerhuts Bett.

»Da seid ihr euch ganz sicher?«

»Wenn Mr. Punch hier gewesen wäre, wüssten wir das. Der arbeitet nicht gern anonym.«

»Mr. Punch?«, fragte Danni.

»Steht alles in dem Infomaterial, das ich dir gegeben habe.«

Danni sah mich mit dem leuchtenden, interessierten Blick der Praktikantin an, die bei der wichtigen Grundlagenlektüre einiges übersprungen hat, es aber nicht zugeben will. »Ach ja, natürlich! Ich erinnere mich.«

Als wir gerade unsere Overalls abstreiften, fuhren die Bestatter die Leiche hinaus.

»Und jetzt?«, fragte Danni, nachdem die Bahre vorbeigerattert war.

»Jetzt finden wir heraus, was genau dem armen Kerl passiert ist«, sagte ich.

2Skalpell

Wenn man tot ist, gehört man in England und Wales erst einmal dem örtlichen Coroner. Dieses mit Befugnissen aus der Zeit vor der Magna Carta ausgestattete Amt hat die Aufgabe, herauszufinden, was genau dich ins Jenseits befördert hat. Ursprünglich deshalb, um zu bestimmen, ob die Krone das Recht hatte, deinen Besitz einzusacken – die Royals waren ja notorisch knapp bei Kasse. Heutzutage ist das Ziel, Unfälle und Krankheiten von Akten der Böswilligkeit oder Verzweiflung zu unterscheiden. Als Kombination aus Jurist und Arzt müsste der Beruf der Wunschtraum jedes westafrikanischen Elternteils für den hoffnungsvollen Nachwuchs sein; es wunderte mich, dass meine Tanten ihn noch nie ins Spiel gebracht hatten, wenn sie über ihre Karrierepläne für ihre Sprösslinge redeten.

Meine Mum war da anders, die hätte sich notfalls mit Jazzmusiker zufriedengegeben.

Egal, die Coroner entscheiden jedenfalls, wann, wo und unter wessen Skalpell du aufgeschnitten wirst.

Daher ließen wir Thomas Nightingale, Gentlemanzauberer, Kriegsheld und mit mehr Oberschicht-Ausstrahlung als ein Afternoon Tea im Savoy, die Verhandlungen führen. Er hat eine Abmachung mit der Coronerin von Westminster, weshalb Dr. Abdul Haqq Walid und, noch wichtiger, seine höher qualifizierte Assistentin Dr. Jennifer Vaughan dort bei potenziellen Falcon-Fällen ein Erstzugriffsrecht haben.

Die Coronerin von Westminster ihrerseits hat offenkundig ein Faible fürs Makabre und daher eine Abmachung mit den anderen Londoner Coronern, dass sie den ersten Zugriff auf Falcon-Fälle hat, die normalerweise nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen würden. Für gewöhnlich ist es ihren Kollegen nur recht, ihr diese Angelegenheiten zu überlassen, die sich oft als kompliziert und frustrierend erweisen.

Das Iain-West-Leichenschauhaus besitzt mehrere Eingänge. Während unser Opfer mit den Füßen voran über die Laderampe hineingebracht wurde, gingen Guleed, Danni und ich (nach einem Zwischenstopp bei Joe’s Café um die Ecke) durch den Hintereingang rein und die Treppe zum Beobachtungsraum hinauf. Dieser sieht aus wie jeder beliebige Konferenzraum seit den neunziger Jahren – Wände in gedecktem Weiß und ein Konferenztisch mit fast echtem Holzdekor –, nur zusätzlich mit einem großen Flachbildschirm, auf dem das Geschehen im Sektionsraum eine Etage tiefer live zu sehen ist. Es gibt auch eine Art kleinen Joystick, mit dem man die Kamera bewegen kann, aber wenn man zu viel damit herumspielt, fängt Dr. Vaughan an, sarkastische Kommentare zu machen.

Von diesen Aufnahmen dürfen keine Mitschnitte gemacht werden, will man nicht das Missfallen der Coronerin erregen. Da sie zu allem Überfluss auch noch Richterin ist, könnte dieses Missfallen sich auf mannigfaltige und sehr langanhaltende Weise äußern.

Wir saßen also guten Mutes dort oben, schlürften unseren Kaffee, futterten uns durch unsere mitgebrachten Baguettes und sahen aus der Ferne Dr. Vaughan zu, wie sie ihre Arbeit machte.

Ich hätte mir denken können, dass die Idylle nicht von Dauer sein würde.

Nach etwa einer halben Stunde trat Nightingale vom Obduktionstisch zurück und sagte laut, um sicherzugehen, dass das Mikro der Kamera es auch auffangen würde: »Peter, bitte kommen Sie mit Danni herunter. Ich möchte, dass Sie sich das hier direkt ansehen.«

Danni zog eine Grimasse, aber es war klar, dass es wichtig war, sonst hätte Nightingale uns nicht nach unten gebeten.

»Krieg ich deinen Doughnut?«, fragte Guleed, als ich schnell meinen letzten Schluck Kaffee herunterstürzte.

»Nein«, sagte ich und steckte die Tüte in meine Aktentasche.

Danni und ich warfen uns in unsere Schutzkleidung. Unten sahen wir sofort, was er uns zeigen wollte.

Das große Loch in der Brust, wo das Herz hätte sein müssen.

Nun, da es gesäubert war, sah ich, dass es etwa so breit und tief wie meine Faust war. Was auch immer es verursacht hatte, hatte geradewegs den Brustkorb durchschlagen. Durch das rote und graue Gewebe waren die Enden der Rippen zu sehen. Nein, nicht durchschlagen … die Knochenenden wirkten nicht gesplittert, eher wie abgeschnitten, und die Seiten der Wundhöhle waren gruselig glatt. Es sah aus, als hätte jemand dem Mann das Herz mit einem großen Eisportionierer herausgelöffelt.

»Oh Scheiße«, sagte Danni. »Wodurch kommt denn so was zustande?«

»Nach meiner Erfahrung eigentlich durch nichts«, sagte Nightingale. »Es wäre für einen Praktizierenden sehr schwer, die Schutzfunktionen des menschlichen Körpers derart zu überwinden, dass er ihm einen Teil des Brustkorbs entnehmen könnte.«

»Was für Schutzfunktionen?«, wollte Danni wissen – auf ihrem Stundenplan hätte das für Freitag gestanden, als Teil der Lektion Identifizierung von Falcon-Vorfällen Teil III: Körperliche Verletzungen. Ich hätte das Skript auch ganz sicher am Donnerstagabend fertiggestellt – ehrlich.

Aber es geht sowieso nichts über die bewährte Weiterbildung durch die Praxis.

»Den menschlichen Körper direkt zu beeinflussen ist schwer«, sagte ich. »Alles, was ein Zentralnervensystem hat, scheint eine Art antimagisches Feld zu generieren. Man kann Leute mit Magie umwerfen oder Sachen nach ihnen schmeißen, aber direkt in sie hineinzugreifen und etwas mit ihren Eingeweiden anzustellen geht nicht.«

»Das ist ja eine Erleichterung.«

Nightingale zeigte auf die klaffende Wunde. »Jedenfalls nicht so grob wie hier.«

»Vom evolutionsbiologischen Standpunkt aus ergibt das Sinn«, sagte Dr. Walid. »Nicht gegen Magie geschützt zu sein wäre auf lange Sicht für jede Spezies ein Überlebensnachteil.«

Danni hob die Schultern. »Aber offenbar kann man doch in den menschlichen Körper eingreifen.«

»Können wir sicher sein, dass nicht eine Art Waffe im Spiel war?«, fragte ich – etwas ratlos.

»Wir haben im Wundkanal tatsächlich ein Fremdobjekt gefunden.« Dr. Walid hielt uns ein Edelstahltablett hin. Darauf lag etwas, was aussah wie ein kurzes Keramikrohr, vom Durchmesser her gerade so groß, dass mein kleiner Finger hineingepasst hätte. Es schillerte blaugrau, ein Ende war unverkennbar abgebrochen und gesplittert, doch das andere sah aus wie zu einer Hohlspitze geformt, ähnlich wie die eines Bambusspeers.

Ich nahm an, dass nicht das Loch in der Brust, sondern das hier es war, was Nightingale mich untersuchen lassen wollte.

»Soll ich?« Ich streckte die Hand nach dem Tablett aus.

Nightingale nickte. Ich legte die behandschuhten Finger auf das Rohr. Selbst durch das Nitril hindurch fühlte sich die Oberfläche rau und körnig an. Zuerst dachte ich, es sei ebenso frei von Vestigia wie die Umgebung in den Silver Vaults. Doch dann bemerkte ich sie, wie eine Münze auf dem Boden eines Brunnens.

Ich trat zurück, und Danni war dran.

»Nichts«, sagte sie, während sie das Rohr berührte. »Das gleiche Nichts wie am Tatort.« Dann sah ich sie trotz Mundschutz und Schutzbrille die Stirn runzeln. »Doch, halt, da ist was. Sehr schwach. Wie eine Art Licht oder ein leiser Ton.«

Ich sah zu Nightingale hinüber. Er nickte.

Wenn Sie jemanden ausbilden, machen Sie keine halben Sachen, dachte ich.

Ein Licht, wie wenn man einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt, hatte Phillip Arnold gesagt.

»Ich vermute, dass es sich hierbei um ein bearbeitetes Stück Fulgurit handelt«, sagte Dr. Walid. »Auch als Blitzröhre bekannt.« Welche dadurch entstand, dass ein Blitz in Sand einschlug und dieser durch die Hitze zu einer Glasröhre verschmolz. Allerdings, merkte Dr. Walid an, musste im vorliegenden Fall die Oberfläche irgendwie geglättet oder poliert worden sein.

»Von so etwas habe ich schon gehört«, sagte Nightingale. »Ich kann mich im Moment nicht erinnern, wo, ich werde in den Bibliotheken im Folly nachsehen müssen.«

In der Umkleide wartete Guleed auf uns.

»Wir haben die Exfrau gefunden«, sagte sie.

Da für Danni eine Übungsstunde bei Nightingale im Folly anstand, klärten Guleed und ich die Maßnahme rasch mit Stephanopoulos ab und machten uns zu einer kleinen Plauderei nach Richmond auf. Während Danni und ich mit Blitzröhrenstreicheln beschäftigt waren, hatte Stephanopoulos die Firma Samuel Arnold & Co. überredet, uns Einblick in ihre An- und Verkaufsunterlagen zu gewähren, und so die Adresse bekommen.

»Sie war erst letzte Woche in dem Laden«, sagte Guleed auf dem Weg zu dem hässlichen Hyundai, den sie sich aus dem Fahrzeugpool der Mordkommission geschnappt hatte. »Aber Ringe hat sie keine verkauft, nur ein paar antike Kerzenhalter.«

Während wir uns durch den Verkehr auf der Brompton Road schlängelten, fing es an zu regnen. Stadtbummler und Touristen zogen unter ihren Regenschirmen die Köpfe ein und die Schultern hoch und legten einen Schritt zu. Im Vorbeifahren bemerkte ich, dass die Schaufenster von Harrods geschmackvoll minimalistisch mit Fahrrädern und Schaufensterpuppen in Flapper-Kleidung der 1920er Jahre dekoriert waren.

Ich fragte mich, ob sie die Elektronikabteilung schon wieder instand gesetzt hatten. Es war jetzt über ein Jahr her, und das Kaufhaus hatte die Met bisher nicht auf Schadensersatz verklagt, also war der Schaden wohl durch die Versicherung gedeckt gewesen. Wir hatten nie herausgefunden, wie Lesley May ihr iPhone so präpariert hatte, dass es diese magische Explosion auslöste, die jeden einzelnen hochwertigen Plasmafernseher und jede sündhaft teure Bang-und-Olufsen-Anlage in zwanzig Metern Umkreis ruiniert hatte.

Die Magie war mindestens ebenso mächtig gewesen wie die, die jetzt die Elektronik in den Silberkammern geschrottet hatte, aber nicht annähernd so sauber.

»Ich frage mich, wo sie ist«, sagte Guleed, und ich wusste, dass auch sie an Lesley dachte.

»Irgendwo, wo wir keinen Auslieferungsvertrag haben«, sagte ich. »Und das Wetter besser ist.«

Als wir es über die Chiswick Bridge geschafft hatten, waren schon die ersten Erkenntnisse aus dem umfassenden Datencheck des stationären Ermittlungsteams reingekommen. Ich fasste sie für Guleed zusammen, die uns durch die begrünten Wohnstraßen Richmonds steuerte, wo die Adresse sein musste.

Althea Emma Synon, 1984 geboren, hatte im August 2005 in der Camden Town Hall einen David Moore geheiratet.

»Mit gerade mal einundzwanzig«, sagte Guleed. »Wie alt war er?«

Laut dem Eintrag auf der Heiratsurkunde vierundvierzig. Geboren war er in Handbridge, Chester, wo auch immer das sein mochte, war dann auf die Universität Manchester gegangen und beschrieb sich in seinen Online-Profilen als Sozialunternehmer. Was auch immer das sein mochte.

»Freiberuflicher Charity-Profi«, riet Guleed.

»Dann sind wir vermutlich Sozialkittunternehmer?«

»Hängt vom jeweiligen Einsatz ab, würde ich sagen.«

Althea Emma Moore, geborene Synon, wohnte in der Souterrainwohnung einer viktorianischen Doppelvilla in der Onslow Road, deren Besitzer wie die meisten ihrer Nachbarn den Vorgarten zubetoniert hatten, um dort ihren SUV unterzubringen. In einem seltenen Glückstreffer fand Guleed eine Parklücke vor dem Nachbarhaus, und während sie einparkte, kam der zweite Teil der Personenüberprüfung rein.

Wir waren gerade mal fünf Minuten dort, da hielt schon eine Streife neben uns, was sogar für Guleed und mich ein Rekord war. Ich persönlich wedele dann nur mit meinem Dienstausweis, setze ein »Hey Kumpels, wir machen ja alle nur unseren Job«-Grinsen auf und lasse sie weiterfahren. Aber Guleed macht in solchen Fällen gern eine Szene. Vielleicht weil sie Sergeant ist und glaubt, ein Exempel statuieren zu müssen.

Diesmal wurde daraus aber nichts, denn ehe der PC auf dem Beifahrersitz Guleed fragen konnte, wie sie dazu kam, mit Hijab in einem befriedeten Gebiet herumzulungern, beugte sich die Fahrerin vor, um uns genauer zu mustern, und erkannte mich.

»Bist du das, Peter? Seid ihr im Einsatz?«

Ihr Name war – kein Witz – Tiffany Walvoord, und sie hatte zu dem Noteinsatzteam gehört, das geholfen hatte, mich aus der unseligen Geschichte in Kew herauszuboxen.

»Keine Sorge, Tiff«, sagte ich. »Es geht nur um die Überbringung einer Todesnachricht und eine Aussage.«

»Versprochen?«, fragte Tiffany.

»Mehr nicht, wirklich. Soll ich dich anfunken, falls es spannend werden sollte?«

»Nein. Warte bitte mindestens eine halbe Stunde, dann hab ich Feierabend.«

Ich sagte, ich würde sehen, was sich machen ließe, und Tiffany fuhr weiter. Da war ihr Kollege noch mal glimpflich davongekommen.

»Du nimmst diese Dinge viel zu leicht«, sagte Guleed, beließ es aber dabei, während wir aus dem wahllosen Treibgut von Althea Moores Netzpräsenz ihr Leben zusammenpuzzelten. Sobald wir genug für eine Befragungsstrategie hatten, stiegen wir aus dem Hyundai und gingen zur Treppe, die ins Souterrain hinunterführte.

Dabei erblickte ich flüchtig ein blasses Gesicht in einem Fenster im ersten Stock eines benachbarten Hauses. Das war vermutlich die Person, die vorhin unseretwegen die Polizei gerufen hatte, aber sie verschwand vom Fenster, ehe ich einen genaueren Blick auf sie werfen konnte. Ich merkte mir jedoch die Wohnung – bei einer Ermittlung können neugierige Nachbarn Gold wert sein.

Bei viktorianischen Stadthäusern wie diesem lag das Souterrain leicht erhöht, um den ursprünglichen Bewohnern, für gewöhnlich Dienstboten, etwas Blick nach draußen zu gewähren. Wobei dieser sich in unseren modernen, aufgeklärten Zeiten auf die Mülltonnen und das Hinterteil eines Toyota Land Cruiser beschränkte. Es bedeutete aber, dass dort wohnende Personen uns ausgiebig mustern konnten, während wir die schmale Lieferantentreppe zur Eingangstür hinunterstiegen. Daher war es keine große Überraschung, dass diese sich öffnete, kaum dass wir unten ankamen.

»Kennen Sie schon die frohe Botschaft Jesu Christi?«, fragte die Bewohnerin.

Sie war weiß und hochgewachsen, in grünen Flecktarnhosen und einem schwarzen T-Shirt, auf das eine halb geschälte, vermenschlichte Banane mit Sonnenbrille aufgedruckt war. Ihr blondes Haar schaute unter einem rot-weiß gepunkteten Tuch hervor. Sie hatte weit auseinanderstehende blaue Augen und ein breites, unverkennbar falsches Lächeln. Aus ihren Fotos in den sozialen Medien war sie sofort als Althea Moore erkennbar.

»Nein.« Ich zeigte ihr meinen Dienstausweis. »Ich diene einer höheren Macht.«

»Polizei?«, fragte Althea vorsichtig.

»Ja.« Guleed bedachte mich mit einem strafenden Blick. »Detective Sergeant Guleed von der Polizeistation Belgravia, und das ist Detective Constable Grant. Sind Sie Althea Moore?«

»Ja. Tut mir leid, ich dachte, Sie sind Mormonen.«

»Dürfen wir reinkommen?«, fragte Guleed. »Ich fürchte, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie.«

Althea blieb im Türrahmen stehen und kniff die Augen zusammen. »Was für eine schlechte Nachricht?«

»Eine, bei der Sie vielleicht lieber sitzen möchten.«

»O je«, sagte Althea, drehte sich um und führte uns hinein.

Die Wohnung war der londontypische Umbau von Küche und Dienstbotenkammern zu zwei Zimmern, getrennt durch einen Wandschirm aus Holzlamellen, in einer Ecke die Küchenzeile, Bad und Toilette weiter hinten im Hausinnern.

»Vorsicht, der Teppich«, sagte Althea.

In dem Bereich, der nicht Küche war, war irgendwann im Neolithikum Teppichboden verlegt worden, aber es war unmöglich zu sagen, welche Farbe die langen Zotteln hatten, weil er unter Schaum begraben war. An der Wand türmten sich eine Couchgarnitur, ein Wohnzimmertisch, ein Fernseher und ganz oben ein billiger Plattenspieler mit Verstärkern und Lautsprechern.

Guleed wollte Althea schon auffordern, sich zu setzen, aber es war offensichtlich, dass das woanders würde stattfinden müssen.

»Ja«, sagte Althea mit einem Rundumblick, »Sie haben mich mitten im Frühjahrsputz erwischt.«

Und den machte sie für eine Amateurin gar nicht mal schlecht, dachte ich, allerdings sollte sie mit einem Wischlappen an einem Stock in die Ecken gehen. Schlussendlich nahmen wir mit dem Schlafzimmer vorlieb, wo Althea sich auf den Rand der nackten und, wie ich vermutete, frisch gewendeten Matratze setzte – nachdem sie dort Platz geschaffen hatte, indem sie den nachlässig gefalteten Stapel frischer Bettwäsche und eine Plastiktüte voller Krimskrams beiseiteschob. Guleed und ich bemühten uns, etwas Abstand zu halten, damit wir nicht drohend über ihr aufragten. Generell haben wir von der Polizei nichts dagegen, drohend über jemandem aufzuragen, aber wenn man eine Todesnachricht überbringt, sollte man davon absehen.

»Ich fürchte, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie«, wiederholte Guleed, um uns wieder zum Thema zu bringen.

»Oh«, sagte Althea und, weil sie dieselben Krimiserien gesehen hatte wie der Rest der Welt auch: »Wer?«

»David Moore«, sagte Guleed. »Bei dem es sich, soweit wir wissen, um Ihren Exmann handelt.«

Althea starrte zu ihr auf und wiederholte: »Oh.«

Man weiß nie vorher, wie jemand auf eine Todesnachricht reagieren wird, daher ließen wir sie etwa eine Minute reglos vor sich hinstarren, ehe wir das Gespräch wieder aufnahmen.

»Ich fürchte, er wurde heute Morgen tot in den London Silver Vaults aufgefunden«, sagte Guleed.

Aufmerksam beobachteten wir, wie sie reagierte. Kein Mucks.

Dann schüttelte sie den Kopf, wie um ihre Gedanken zu klären. »Wie ist es passiert?«

»Er wurde ermordet«, sagte ich.

Ich habe schon so einige Todesnachrichten überbracht. Mal wurde ich angeschrien, mal brachen die Empfänger in Tränen aus, und ein denkwürdiges Mal fing die benachrichtigte Person an zu singen. Dies hier aber war die unbewegteste Reaktion, die ich je erlebt hatte. Ich war mir nicht sicher, ob sie uns überhaupt verstanden hatte.

Oder, sagte der kleine Polizist in meinem Kopf, sie überlegt sich gerade, was sie uns für Lügen erzählen kann.

Was Althea uns erzählte, war: Sie hatte sich vor zehn Jahren von David getrennt, die Scheidung war größtenteils schriftlich abgewickelt worden. Kinder oder erwähnenswerte Besitztümer, um die man sich hätte streiten können, gab es nicht. »Dann ging er seiner Wege und ich meiner«, sagte sie im selben Ton, in dem sie geschildert hatte, wie sie die Wohnung hier bezogen hatte (sie hatte sie von ihrer Großmutter geerbt).

Erst als Guleed sie fragte, wann sie ihren Exmann zuletzt gesehen hatte, ging etwas mit Althea vor. Nicht viel, nur ein flüchtiges Zusammenzucken und ein schneller Blick nach allen Seiten, als fürchtete sie, jemand könnte zuhören.

»Er kam gestern Abend vorbei«, sagte sie.

Da sie ihn seit Jahren nicht gesehen hatte, war sie etwas überrascht, als er bei ihr klingelte – sie hatte nicht einmal gewusst, dass er ihre Adresse kannte.

»Was für einen Eindruck machte er auf Sie?«, fragte Guleed.

»Was?«

»Wie kam Ihnen seine Stimmung vor? Wirkte er aufgeregt, glücklich, ruhig?«

»Am Anfang schien er ruhig zu sein. Also, für seine Verhältnisse – er war nie ein ruhiger Mensch. Nicht falsch verstehen, er war nicht neurotisch oder so, er hatte nur immer viel überschüssige Energie. Eine Art grenzenlosen Enthusiasmus. Das gehörte zu den Dingen an ihm, in die ich mich verliebte.« Während sie sprach, wurde ihr Gesicht lebendiger, und ich konnte den exakten Moment erkennen, in dem die Tatsache, dass David Moore tot war, sie wirklich erreichte. Sie verzog den Mund, ihre Augen kniffen sich zusammen und wurden feucht. Es wirkte authentisch, aber diesbezüglich habe ich mich auch schon geirrt.

Wir ließen ihr wieder etwas Zeit, dann stellte Guleed ein paar Routinefragen zur Beruhigung: wann er angekommen und wann er gegangen sei, wissen Sie, ob er mit dem Auto oder zu Fuß da war?

Danach fragte sie, ob Althea wisse, warum er sie gestern Abend besucht hatte.

»Er wollte sein Silber zurück.« Ihre Lippen zuckten. »Nicht dass er das so direkt gesagt hätte. Nein, zuerst kam er mir mit ›Ich hab an dich denken müssen, weil ich zufällig hier in der Nähe war, lass uns doch was trinken und ein bisschen reden‹. Und ich, blöd wie ich bin, fiel darauf rein.«

Er hatte eine Flasche Wein mitgebracht, und sie setzten sich aufs Sofa und tranken ein Glas, und da beugte er sich vor und fragte Althea, wo sein Silber war.

»Einfach so. Er sah mir in die Augen und fragte: ›Was hast du mit meinem Silber gemacht?‹«

»Und was haben Sie geantwortet?«, fragte Guleed.

»Ich hab ihm gesagt, ich hätte es verkauft. Ich hätte es schon vor Jahren in die Silver Vaults gebracht und zu Geld gemacht.«

»Stimmt das denn? In dem Laden wurde uns gesagt, Sie seien erst vergangene Woche dort gewesen.«

»Ich wollte, dass er glaubt, ich hätte schon ewig mit ihm abgeschlossen.«

»Woher kannten Sie denn die Silver Vaults?«, fragte ich.

»Ich war früher sehr oft dort.« Damals in der guten alten Zeit der Nullerjahre, als sie ein Praktikum bei einer PR-Firma machte. »Ein Freund meines Dad hatte es mir vermittelt.« Mit einem der Teilhaber war sie in die Silberkammern geschickt worden, um tonnenweise antikes Silber als Geschenke für geschätzte Kunden zu beschaffen. Sie hatte großen Spaß dabei gehabt, aufs Geratewohl Dinge auszusuchen, die ihr gefielen. »Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, als wir lauter silberne Tierfigürchen hatten. Füchse, Eulen, Bären, Tiger. Ich kam mir wieder vor wie ein Kind.«

»Wie hat er auf Ihre Mitteilung reagiert?«, wollte Guleed wissen. »Wurde er wütend?«

»Nein. Eigentlich nicht. Er, ich weiß nicht, irgendwie sackte er in sich zusammen … beziehungsweise sein Gesicht fiel in sich zusammen, und er fing an zu weinen.«

»Was haben Sie da gemacht?«, fragte Guleed.

Althea zuckte mit den Schultern. »Ich bin von ihm weggerückt. Ich dachte, jetzt hätte er’s auf Sex aus Mitleid abgesehen, und das wollte ich auf keinen Fall.«

Guleed fragte, was als Nächstes passiert sei. Althea sagte, David hätte gefragt, ob sie auch den Ring verkauft hätte. »Ich hab ja gesagt.«

Daraufhin hatte David Moore sie sehr lange schweigend angesehen und war dann aufgestanden und gegangen.

»Er ging ganz komisch«, sagte sie. »Wie betrunken. Dabei war die Weinflasche noch halbvoll. Als er weg war, schloss ich sofort ab und legte den Riegel vor.«

Guleed sah mich an und kniff die Augen zusammen, was bedeutete, ich solle wenn nicht unbedingt den Bad Cop, dann doch zumindest den unsensiblen männlichen Cop mit einem Schuss Trampeltier spielen.

»Aber Sie hatten ihn gar nicht verkauft, oder?«, fragte ich und machte einen Schritt vor, so dass ich ein bisschen drohend über ihr aufragen konnte.

»Wie kommen Sie darauf?«, fragte Althea.

»Weil wir die Ankaufsunterlagen des Ladens haben.«

»Er gehört mir«, sagte sie scharf. »Er hat ihn mir geschenkt.«

Guleed und ich wechselten einen Blick.

»Das steht doch gar nicht zur Debatte«, sagte Guleed.

»Zum ersten Hochzeitstag«, fügte Althea hinzu.

Unseren Informationen zufolge hatte die Ehe danach noch knapp zwei Monate gehalten.

»Können wir ihn mal sehen?«, fragte Guleed.

»Warum?«, wollte Althea wissen.

»Wir glauben, er könnte eine Rolle bei einem versuchten Raubüberfall spielen«, sagte ich. »Wir müssen wissen, ob es dabei wirklich um Ihren ging oder um einen anderen.«

Sie kaufte es mir ab, aber es bedurfte noch einiger Überredung, bis sie den Ring herausholte, den sie an einer silbernen Kette um den Hals trug. Ich durfte ihn sogar in die Hand nehmen, nachdem ich ihr versprochen hatte, ihn nicht in den nächsten Vulkan zu werfen.

Ich spürte es, noch ehe er meine Handfläche berührte, alt und komplex und leise, wie die entfernten Klänge eines Orchesters. Da war Zitronenduft und Staub und ein schmerzlicher Klagegesang in einer Sprache, von der ich das Gefühl hatte, ich sollte sie erkennen, aber es gelang mir nicht.

Er war schwer, reich verziert und offensichtlich für dickere Finger als Altheas bestimmt.

»Er kann sich öffnen«, erklärte diese, nun wieder entspannter, da sie begriffen hatte, dass ich nicht gleich damit zur Tür hinausrennen würde. Ich zog die Kette aus dem Ring und folgte ihren Anweisungen, bis der Ring sich in eine winzige Armillarsphäre verwandelte, in deren sämtliche Oberflächen Symbole eingraviert waren. Manche erkannte ich als alchimistisch, andere als griechisch. Bei wieder anderen hatte ich keine Ahnung.

»Ist das Arabisch?«, fragte ich Guleed.

»Hebräisch. Aber es ergibt keine Worte, glaubte ich.«

»Sehr wertvoll ist er nicht«, sagte Althea. »So was kriegt man bei Amazon für dreißig Pfund.«

Das bezweifelte ich. Und auch, dass es sich um Silber handelte.

Unter Altheas nervösen Blicken benutzte ich die Rückseite meines Notizbuchs als neutralen Hintergrund, und Guleed fotografierte den Ring mit ihrem Handy ab. Nachdem das erledigt war, gab ich ihn zurück. Althea fädelte hastig wieder die Kette hindurch, hängte ihn sich um den Hals und ließ ihn unter ihrem T-Shirt verschwinden.

Guleed stellte noch ein paar Abschlussfragen und wollte dann wissen, ob Althea bereit sei, ins Leichenschauhaus zu kommen, um den Toten in aller Form zu identifizieren und eine offizielle Aussage zu Protokoll zu geben. Sie wollte keines von beiden, aber wir sagten, es gebe sonst niemanden für die Identifizierung und die Aussage sei reine Routine. Wir organisierten gleich für den nächsten Morgen einen Wagen, der sie abholen würde. Bevor sie es sich anders überlegen konnte, verabschiedeten wir uns und gingen.

»Auch wenn ich nicht über deine einschlägige Bildung verfüge«, sagte Guleed, sobald wir außer Sicht der Kellerfenster waren, »das eben war schon ziemlich Herr der Ringe, oder?«

»Ach was«, erwiderte ich. »Sie hat nicht Mein Schatzzz zu ihm gesagt. Dann zählt es nicht.«

»Aber mit dem Ring war irgendwas. Das hab ich dir doch angesehen.«

»Er ist definitiv verzaubert, aber das heißt nicht zwingend, dass das der Grund für ihr Verhalten war.« Doch ich wette, das war es, dachte ich. »Hoffen wir, dass sie ihn morgen zur Identifizierung mitbringt. Dann kann Nightingale ihn sich mal anschauen.«

»Sie bringt ihn garantiert mit«, sagte Guleed. »Den nimmt sie sicher nicht mal unter der Dusche ab.«

Da es nach sechs war, als wir mit den Notizen fertig waren, bat ich Guleed, mich am Busbahnhof Richmond rauszulassen, nahm den 65er nach Kingston und stieg dort in den 57er um. Am Busbahnhof einzusteigen hatte den Vorteil, dass ich auf der langen Kriechtour die Richmond Road entlang sitzen und mich in mein Lehrmaterial für die Sergeant-Prüfung vertiefen konnte, das ich für genau solche Gelegenheiten auf dem Kindle dabeihatte.

In der Beverley Avenue angekommen, sah ich einen mir unbekannten Range Rover in unserer Zufahrt stehen. Im Vorbeigehen musterte ich ihn automatisch mit Polizeiblick: Reifen, Kennzeichen, Scheinwerfer, Vorder- und Rücksitz. Er hatte, untypisch für einen Londoner Hausfrauenpanzer, Dreckspritzer bis zur Oberkante der Radhäuser, und die Türen waren unten verbeult und zerkratzt. Der Wagen sah aus, als würde er tatsächlich im Gelände gefahren – vielleicht kam er von themseaufwärts, wo man über geteerte Straßen lacht und für das Konzept der Innentoilette nur Verachtung übrig hat. Aber für Ash schien er etwas zu mondän, Oxley fuhr ein Triumph-Motorrad mit Beiwagen, und bei den seltenen Gelegenheiten, da Vater Themse selbst fuhr, benutzte er einen Morris-Minor-Traveller-Kombi.

Also fragte ich mich, wer das wohl sein mochte.

Wie sich herausstellte, war es eine weiße Frau im spätmittleren Alter in hellbraunem Tweedrock und dazugehörigem Jackett. Sie hatte einen grauen Pagenschnitt, kleine haselbraune Augen und schmale, strenge Lippen, die sich zu einem schelmischen Lächeln verziehen konnten.

Außerdem hatte sie ein Stethoskop in den Ohren, mit dem sie gerade Beverleys Blutdruck maß, auf die gute altmodische Art mit Handpumpe und Stoppuhr. Mich überkam plötzliche Panik – eigentlich stand kein medizinischer Kram mehr an bis zum Großen Tag, der jetzt jeden Moment da sein konnte. Und an dem würde kein Tweed beteiligt sein, das wusste ich genau.

Und auch kein schelmisches Lächeln.

»Ah«, sagte die Frau und wandte ihr Lächeln mir zu. »Sie sind sicher der Vater.«

Beverley, die Liebe meines Lebens, lag hingestreckt auf dem Sofa, das Bäuchlein nackt und stolz nach oben gewölbt, so dass es als praktische Abstellfläche für eine kleine Schale mit knusprig gebratenen roten Sachen darin dienen konnte. Currygarnelen, dem Geruch nach zu schließen.

»Hi, Babe«, begrüßte sie mich. »Das ist Dr. Crosswell. Der Alte Mann vom Fluss hat sie gebeten, vorbeizuschauen.«

»Hab schon ewig keine Hausbesuche mehr gemacht«, sagte Dr. Crosswell.

»Wie geht es dem Alten Mann?«, fragte ich, während ich die Verwehungen aus leeren Tupperware-Dosen, Schalen, Tellern und Jaffakekspackungen aufsammelte. Die Zwillinge machten offenbar eine Phase mit äußerst vielfältigem Nährstoffbedarf durch. Fürs Erste stellte ich alles auf dem Küchentisch ab.