5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Nur als Junge verkleidet kann Parvana die Herrschaft der Taliban überleben!

Als ihr Vater verhaftet wird, nimmt die elfjährige Parvana seinen Platz auf dem Markt in Kabul ein. Hier hatte er den vielen Analphabeten ihre Post vorgelesen. Wegen der restriktiven Gesetze der Taliban kann sie sich jedoch nur als Junge verkleidet in der Öffentlichkeit zeigen. Und begibt sich so in große Gefahr ...

Top-Thematik: Frauen unter dem Taliban-Regime

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Aus dem kanadischen Englisch von Anna Melach

DIE AUTORIN

Deborah Ellis ist Schriftstellerin und Psychotherapeutin in Toronto, wo sie die Organisation »Frauen für Frauen in Afghanistan« gründete. 1999 verbrachte sie viele Monate in afghanischen Flüchtlingslagern in Pakistan und führte Interviews. Die Erzählungen afghanischer Frauen und Mädchen bilden die Grundlage für diesen Roman. Sämtliche Tantiemen aus »Die Sonne im Gesicht« gehen an afghanische Flüchtlingscamps in Pakistan, wo sie für den Unterricht und die Ausbildung von Mädchen verwendet werden.

Bei cbj ist außerdem erschienen:

Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken

9. Auflage

Erstmals als cbj Taschenbuch April 2003

Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform

© 2001 für die deutschsprachige Ausgabe

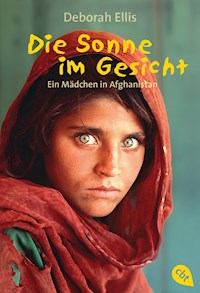

Verlag Jungbrunnen, Wien © 2000 der Originalausgabe Deborah Ellis Alle Rechte dieser Ausgabe vorbehalten durch cbj München Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Breadwinner« bei Groundwood Books/Douglas & McIntyre. Übersetzung: Anna Melach Umschlagfoto: Steve McCurry/Magnum Umschlagkonzeption: Atelier Langenfass, Ismaning Ht · Herstellung: Peter Papenbrok Satz: Uhl + Massopust, Aalen

eISBN 978-3-641-17750-8

www.cbj-verlag.de

www.randomhouse.de

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

»Ich kann diesen Brief genauso gut lesen wie Vater«, flüsterte Parvana in die Falten ihres Tschadors. »Zumindest fast so gut.« Sie wagte nicht, diese Worte laut auszusprechen. Der Mann, der neben ihrem Vater saß, wollte ihre Stimme gewiss nicht hören. Keiner auf dem großen Markt von Kabul wollte ihre Stimme hören. Denn Parvana war nur deshalb hier, weil sie ihrem Vater dabei helfen musste, zum Markt zu kommen und nach der Arbeit wieder zurück nach Hause. Sie saß gut verborgen auf ihrer Decke. Ihr Kopf und der Großteil ihres Gesichtes waren von ihrem Tschador bedeckt.

Eigentlich sollte Parvana überhaupt nicht auf der Straße sein. Die Taliban hatten befohlen, dass alle Mädchen und Frauen in Afghanistan in ihren Häusern bleiben sollten. Sie hatten den Mädchen sogar verboten, zur Schule zu gehen. Parvana hatte die sechste Klasse Grundschule verlassen müssen und ihre Schwester Nooria durfte nicht mehr in die Mittelschule gehen. Ihre Mutter, die bei einem der Radiosender von Kabul als Journalistin gearbeitet hatte, war von einem Tag zum anderen entlassen worden. Seit über einem Jahr waren sie nun mit der fünfjährigen Maryam und dem zweijährigen Ali alle zusammen in einem einzigen Zimmer gefangen.

Parvana konnte fast jeden Tag für ein paar Stunden ins Freie, weil sie ihren Vater beim Gehen stützen musste. Sie war immer froh hinauszukommen, auch wenn das hieß, dass sie dann viele Stunden auf einer Decke auf dem harten Boden des Marktes sitzen musste. Sie hatte sich sogar daran gewöhnt, den Mund zu halten, ganz still zu sitzen und ihr Gesicht zu verstecken.

Für ihre elf Jahre war Parvana sehr klein. Und als kleines Mädchen konnte sie sich normalerweise auf der Straße aufhalten, ohne dass die Taliban unangenehme Fragen stellten.

»Ich brauche das Mädchen, damit sie mich beim Gehen stützt«, sagte der Vater jedem Soldaten, der wissen wollte, was Parvana auf der Straße verloren hatte. Und er zeigte dann auf sein Bein. Der Vater hatte einen Fuß verloren, als die Mittelschule, an der er unterrichtet hatte, von einer Bombe getroffen worden war. Er hatte damals auch innere Verletzungen davongetragen und war nun oft sehr müde.

»Und ich habe keinen Sohn zu Hause, der mir helfen kann, nur ein Kleinkind«, erklärte der Vater.

Parvana duckte sich dann noch mehr zusammen und versuchte, noch kleiner auszusehen. Sie hatte Angst, den Soldaten aufzufallen. Sie hatte schon oft mit angesehen, wie sie Menschen, besonders Frauen, behandelten. Sie schlugen und peitschten alle aus, die ihrer Meinung nach aus irgendeinem Grund eine Strafe verdienten.

Wenn Parvana so Tag für Tag auf dem Markt saß, konnte sie eine Menge sehen. Aber wenn Soldaten der Taliban in der Nähe waren, hätte sie sich am liebsten unsichtbar gemacht.

Nun bat der Kunde den Vater, den Brief noch einmal vorzulesen. »Lies langsam«, sagte er, »damit ich es mir merken und meiner Familie berichten kann.«

Parvana hätte auch gerne einen Brief bekommen. Seit kurzem funktionierte in Afghanistan wieder die Post, nachdem sie durch den Krieg jahrelang gestört gewesen war. Viele von Parvanas Freundinnen waren mit ihren Familien aus Afghanistan geflohen. Vermutlich nach Pakistan, aber Parvana wusste nichts Genaueres, deshalb konnte sie ihnen auch nicht schreiben. Sie selbst war mit ihrer Familie wegen der Bomben so oft umgezogen, dass ihre Freundinnen nicht mehr wussten, wo sie nun wohnte.

»Afghanen sind über die ganze Erde verstreut, wie Sterne über den Himmel«, sagte ihr Vater oft.

Der Vater hatte den Brief ein zweites Mal vorgelesen. Der Kunde dankte ihm und bezahlte. »Ich werde wieder kommen, wenn es Zeit ist, eine Antwort zu schreiben«, sagte er.

Die meisten Menschen in Afghanistan konnten nicht lesen und schreiben. Parvana war eine der wenigen Glücklichen, die es gelernt hatten. Ihre Eltern waren beide auf der Universität gewesen und glaubten an die Wichtigkeit der Bildung für alle, auch für Mädchen.

Der Nachmittag ging weiter. Kunden kamen und gingen. Die meisten sprachen Dari, die Sprache, die auch Parvana am besten beherrschte. Wenn ein Kunde Pashtu sprach, konnte sie das meiste verstehen, aber nicht alles. Parvanas Eltern sprachen auch Englisch. Der Vater war in England auf der Universität gewesen. Das war sehr lange her.

Auf dem Markt ging es lebhaft zu. Männer kauften für ihre Familien ein, fliegende Händler boten ihre Waren und Dienste an. Manche Händler hatten feste Plätze; die Teestände zum Beispiel. Mit dem großen Teekessel und den vielen Tabletts voller Teegläser konnte man nicht herumwandern. Deshalb gab es viele Teejungen, die mit einem Tablett voll Teegläsern in dem Labyrinth des Marktes herumliefen und den Händlern Tee brachten, die ihre eigenen Läden nicht verlassen konnten. Dann rannten sie mit den leeren Gläsern wieder zurück.

»Das könnte ich auch tun«, murmelte Parvana. Sie wäre so gerne auf dem Markt herumgewandert, hätte die engen, verwinkelten Gässchen kennen gelernt, so gut, wie sie die vier Wände ihres eigenen Zuhauses kannte.

Der Vater wandte sich nach ihr um. »Ich würde dich lieber auf einem Schulhof herumlaufen sehen als hier!« Dann wandte er sich wieder um und rief den vorübergehenden Männern zu: »Haben Sie etwas vorzulesen? Haben Sie etwas zu schreiben? Pashtu und Dari! Wunderschöne Sachen zu verkaufen!«

Parvana runzelte die Stirn. Es war doch nicht ihre Schuld, dass sie nicht mehr zur Schule gehen durfte! Sie wäre viel lieber in einem Klassenraum gesessen als hier auf der unbequemen Matte, wo ihr der Rücken und der Po wehtaten. Parvana vermisste ihre Freundinnen, ihre blau-weiße Schuluniform und die vielen neuen Dinge, die sie jeden Tag gelernt hatten.

Ihr Lieblingsfach war Geschichte, vor allem die Geschichte Afghanistans. Viele Völker hatten Afghanistan zu erobern versucht. Vor viertausend Jahren waren die Perser gekommen. Dann kam Alexander der Große, danach kamen die Griechen, die Araber, die Türken, die Briten und schließlich die Sowjets. Einer der Eroberer, Tamerlan von Samarkand, hieb die Köpfe seiner Feinde ab und stapelte sie in großen Haufen auf wie Melonen auf einem Obststand. Alle diese Leute waren in Parvanas wunderschönes Land gekommen, um es zu erobern, aber die Afghanen hatten sie alle hinausgeworfen! Aber jetzt wurde das Land von den Taliban-Milizen regiert. Die Taliban waren Afghanen, und sie hatten sehr bestimmende, eindeutige Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten. Als sie die Hauptstadt Kabul erobert hatten und allen Mädchen verboten, zur Schule zu gehen, war Parvana im ersten Moment nicht allzu traurig gewesen. Ihr drohte gerade eine Mathematikschularbeit, für die sie nichts gelernt hatte, und außerdem hatte sie wieder einmal Schwierigkeiten, weil sie während der Stunde ständig schwätzte. Der Lehrer hatte einen Beschwerdebrief an ihre Mutter schicken wollen, aber die Taliban waren zuvorgekommen.

»Warum heulst du denn?«, hatte Parvana ihre Schwester Nooria gefragt, die nicht aufhören konnte zu weinen. »Ein oder zwei Ferientage, das ist doch super!« Parvana war überzeugt gewesen, die Taliban würden sie ein paar Tage später wieder zur Schule gehen lassen. Und bis dahin hatte der Lehrer die ärgerliche Mitteilung wegen ihrer Schwätzerei sicher vergessen.

»Sei doch nicht so blöd!«, schrie Nooria sie an. »Lass mich in Ruhe!«

Eine der Schwierigkeiten, wenn man mit der ganzen Familie in einem Zimmer wohnt, besteht darin, dass man unmöglich jemanden in Ruhe lassen kann. Wo Nooria war, da war auch Parvana, und wo Parvana war, da war Nooria.

Parvanas Eltern kamen aus angesehenen afghanischen Familien. Wegen ihrer guten Ausbildung hatten sie in ihren Berufen viel Geld verdient. Sie hatten in einem großen Haus mit einem Innenhof gewohnt, mit Dienstpersonal, einem Fernsehapparat, einem Kühlschrank, einem Auto. Nooria hatte sogar ein eigenes Zimmer gehabt. Parvana teilte ihres mit ihrer kleinen Schwester Maryam. Maryam plapperte zwar ununterbrochen, aber sie und Parvana liebten einander von ganzem Herzen. Und es war herrlich gewesen, Nooria ausweichen zu können. Das Haus war von einer Bombe zerstört worden. Die Familie war seither immer wieder umgezogen, jedes Mal in eine kleinere Wohnung. Und jedes Mal wenn wieder ein Haus, in dem sie gerade wohnten, von einer Bombe getroffen wurde, verloren sie mehr von ihren Sachen. Mit jeder Bombe wurden sie ärmer. Und jetzt lebten sie alle zusammen in einem einzigen Zimmer.

In Afghanistan herrschte seit mehr als zwanzig Jahren Krieg. Das war doppelt so lang, wie Parvana auf der Welt war.

Zuerst hatten die Sowjets mit ihren großen Panzern das Land überrollt und mit Kriegsflugzeugen das Land überflogen und Bomben auf Dörfer und Felder abgeworfen.

Parvana war einen Monat vor dem Abzug der Sowjets geboren. »Du warst ein so hässliches Baby, dass die Sowjets es nicht ertragen konnten, mit dir im selben Land zu sein«, spottete Nooria immer wieder. »Sie sind vor Schreck über die Grenze in ihr eigenes Land geflohen, so schnell sie ihre Panzer tragen konnten.«

Nachdem die Sowjets weg waren, wollten die Männer, die zuvor auf die Sowjets geschossen hatten, weiterhin auf Menschen schießen, und daher schossen sie aufeinander. Viele Bomben fielen damals auf Kabul. Viele Menschen starben.

Bomben waren immer ein Teil von Parvanas Leben gewesen. Jeden Tag, jede Nacht fielen Bomben und Raketen vom Himmel und irgendjemandes Haus explodierte.

Und wenn die Bomben fielen, rannten die Menschen. Sie rannten zuerst hierhin, dann rannten sie dorthin, auf der Suche nach einem Platz, wo sie vor den Bomben sicher waren. Als Parvana noch klein war, wurde sie getragen. Als sie größer wurde, musste sie selber rennen.

Nun wurde ein Großteil des Landes von den Taliban kontrolliert. Das Wort Taliban heißt eigentlich: »religiöser Gelehrter«. Parvanas Vater erklärte ihr, Religion sei dazu da, den Menschen zu helfen, menschlicher, freundlicher und glücklicher zu werden. »Aber die Taliban machen Afghanistan nicht zu einem Land, in dem man glücklich und menschenwürdig leben kann«, sagte der Vater.

Es fielen immer noch Bomben auf Kabul, aber nicht mehr so häufig wie vorher. Im Norden des Landes war immer noch Krieg und dort wurden derzeit auch die meisten Menschen umgebracht.

Einige weitere Kunden waren gekommen und wieder gegangen, und Vater schlug vor, für heute mit der Arbeit aufzuhören. Parvana sprang auf und knickte sofort wieder zusammen. Ihr Bein war eingeschlafen. Sie rieb es und versuchte dann noch einmal aufzutreten. Diesmal blieb sie stehen.

Zuerst sammelte sie all die kleinen Dinge ein, die sie zu verkaufen versuchten, Teller, Schüsselchen, kleine Dosen und verschiedene Ziergegenstände aus dem Hausrat, die die Bomben überlebt hatten. Wie viele Afghanen verkauften sie, was sie entbehren konnten. Mutter und Nooria sahen regelmäßig alles durch, was sie noch besaßen, um herauszusuchen, was sie nicht unbedingt brauchten. Es gab so viele Leute in Kabul, die ihre Habseligkeiten verkauften, dass Parvana sich immer wieder wunderte, dass überhaupt jemand übrig geblieben war, der auch etwas kaufte.

Parvana schüttelte die Decke aus und faltete sie zusammen. Der Vater packte Schreibzeug und Papier in die Schultertasche. Er stützte sich auf seinen Stock, nahm Parvanas Arm und stand langsam auf. Sie machten sich auf den Heimweg.

Kleine Entfernungen konnte der Vater allein, nur mit dem Stock, schaffen. Aber für längere Strecken brauchte er Parvana als Stütze.

»Du hast genau die richtige Größe für mich«, sagte er.

»Und wenn ich wachse?«

»Dann wachse ich mit dir!«

Vater hatte eine Beinprothese gehabt, die hatte er aber verkauft. Er hatte sie eigentlich gar nicht verkaufen wollen. Denn Prothesen werden ja extra für eine bestimmte Person angefertigt und das künstliche Bein eines Menschen passt nicht unbedingt einem anderen. Aber als ein Kunde Vaters falsches Bein auf der Decke liegen sah, wollte er es unbedingt haben. Die anderen Dinge sah er gar nicht an. Und er bot Vater einen so guten Preis, dass der sich überreden ließ.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)