Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

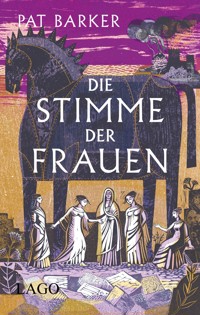

- Herausgeber: Lago

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

GROSSER ACHILL. GLÄNZENDER ACHILL, STRAHLENDER ACHILL, GOTTGLEICHER ACHILL … WIR NANNTEN IHN NIE SO; WIR NANNTEN IHN »DEN SCHLÄCHTER«. Briseis trifft ein grausames Schicksal: Einst Königin von Lyrnessos, findet sie sich nach der Einnahme der Stadt als Sklavin an der Seite des großen Achill wieder, dem Zerstörer ihrer Heimat und Mörder ihrer Familie. Im Heerlager vor Troja wird sie zum Spielball gelangweilter und frustrierter Krieger und Könige. Doch Briseis gibt sich mit der Rolle der Besiegten nicht zufrieden. Schafft sie es, in dieser von Männern beherrschten Welt zu überleben und Schöpferin ihrer eigenen Geschichte zu werden? Pat Barker lässt in ihrem preisgekrönten Meisterwerk diese atemberaubende Frau endlich aus der Stille treten, um ihre Geschichte und die des Trojanischen Krieges neu zu erzählen. »Eine brillante Nacherzählung des Trojanischen Krieges; bewegend, wichtig, kraftvoll, unvergesslich.« - The Guardian

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PAT BARKER

Die Stille der Frauen

PAT BARKER

Die Stille der Frauen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

1. Auflage 2025

© 2020 by Lago, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Die britische Originalausgabe erschien 2018 bei Hamish Hamilton, einem Imprint von Penguin Random House unter dem Titel The Silence of the Girls. © 2018 by Pat Barker. All rights reserved.

Auszug aus Der menschliche Makel von Philip Roth, übersetzt von Dirk van Gunsteren © 2002 Carl Hanser Verlag & GmbH & Co. KG, München

Mit freundlicher Genehmigung von Carl Hanser Verlag & GmbH & Co. KG, München.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Larissa Rabe

Redaktion: Carina Heer

Coverdesign: Emily Mabon

Umschlaggestaltung: Sonja Vallant, dem Original nachempfunden

Abbildung Cover: Kupferstich von Louis Charles Ruotte, gezeichnet von François Gédéon Reverdin, neunzehntes Jahrhundert, nach einer antiken Skultpur in den Vatikanischen Musseen. Bibliothèque Nationale. akg-images.

Satz: Christiane Schuster | www.kapazunder.de

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-95761-256-4

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-271-6

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.lago-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.

Für meine Kinder John und Anna und, wie immer, in liebevoller Erinnerung an David

»Wollen Sie wissen, wie die europäische Literatur beginnt?«, fragte Coleman seine Studenten, nachdem er in der ersten Sitzung die Teilnehmerliste durchgegangen war. »Mit einem Streit. Die gesamte europäische Literatur beginnt mit einem Kampf.« Und dann nahm er die Ilias zur Hand und las ihnen die ersten Zeilen vor: »›Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus … Seit dem Tag, als erst durch bitteren Zank sich entzweiten Atreus’ Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus.‹ Und worum streiten sie sich, diese beiden gewaltigen, mächtigen Männer? Die Ursache ihres Streites ist so banal wie der einer Schlägerei in einer Bar: Es geht um eine Frau. Eigentlich ist es ein Mädchen. Ein Mädchen, das man dem Vater entführt hat. Ein Mädchen, das in einem Krieg verschleppt worden ist.«

Der menschliche Makel, Philip Roth

Inhalt

Teil eins

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Teil zwei

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Teil drei

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Anmerkung der Autorin

Über die Autorin

Teil eins

1

Großer Achill. Glänzender Achill, strahlender Achill, gottgleicher Achill … Wie sich die Epitheta häufen. Wir nannten ihn nie so; wir nannten ihn »den Schlächter«.

Leichtfüßiger Achill. Dieses Beiwort ist interessant. Mehr als alles andere, mehr noch als sein Glanz, mehr als seine Größe machte ihn seine Geschwindigkeit aus. Laut einer Geschichte jagte er einst den Gott Apoll über die Ebenen von Troja. Als er ihn schließlich stellte, soll Apoll gesagt haben: »Du kannst mich nicht töten, ich bin unsterblich.« »So«, antwortete Achill. »Aber wenn du nicht unsterblich wärst, wärst du jetzt tot, das wissen wir beide.«

Kein anderer durfte je das letzte Wort haben, nicht einmal ein Gott.

Ich hörte ihn, noch bevor ich ihn sah: sein Schlachtruf hallte um die Mauern von Lyrnessos.

Wir Frauen – die Kinder natürlich auch – waren angewiesen worden, zur Zitadelle zu gehen, und wir nahmen etwas frische Kleidung und so viel zu essen und zu trinken mit, wie wir tragen konnten. Wie alle ehrbaren verheirateten Frauen verließ ich nur selten das Haus – zugegeben, in meinem Fall war das Haus ein Palast – und so fühlte ich mich wie an einem Festtag, als ich im hellen Tageslicht die Straße entlangging. Beinahe. Unter dem Gelächter und den Ermunterungen und den Scherzworten, die wir einander zuriefen, glaube ich, hatten wir alle Angst. Ich zumindest hatte Angst. Wir wussten alle, dass die Männer zurückgedrängt wurden – der Kampf, der ehemals am Strand und rund um den Hafen stattgefunden hatte, tobte nun direkt vor den Toren. Wir hörten Rufe, Schreie, das Klirren von Schwertern auf Schilden, und wir wussten, was uns erwartete, sollte die Stadt fallen. Und doch fühlte sich die Gefahr unwirklich an – für mich zumindest, und ich bezweifle, dass die anderen besser begriffen, was uns drohte. Wie sollte es möglich sein, dass diese hohen Mauern, die uns unser ganzes Leben lang geschützt hatten, nun fielen?

Aus den engen Gassen der Stadt strömten kleine Gruppen von Frauen mit Babys auf dem Arm oder kleinen Kindern an der Hand auf den Hauptplatz. Grelles Sonnenlicht, heftige Windstöße, der schwarze Schatten der Zitadelle griff nach uns, um uns aufzunehmen. Als ich vom hellen Licht ins Dunkle trat, sah ich einen Augenblick nichts und stolperte. Die einfachen Frauen und die Sklaven wurden im Untergeschoss zusammengepfercht, während Angehörige der königlichen und adeligen Familien das Obergeschoss erhielten. Bis ganz nach oben stiegen wir die gewundene Treppe hinauf, kaum konnte man auf den schmalen Stufen den Fuß aufsetzen, herum und herum und herum, bis wir endlich unvermittelt in einen großen, kahlen Raum traten. Auf dem Boden lagen in Abständen Lichtpfeile aus den Fensterschlitzen, die Ecken des Saales blieben im Dunklen. Langsam blickten wir uns um, wählten Stellen aus, wo wir uns niederließen, unsere Habseligkeiten ausbreiteten und mit dem Versuch begannen, etwas zu schaffen, das einem Zuhause ähnelte.

Zunächst war es kühl, doch als die Sonne höher stieg, wurde es heiß und muffig. Stickig. Nach wenigen Stunden war der Geruch von schwitzenden Körpern, Milch, Babyscheiße und Menstruationsblut fast unerträglich geworden. Babys und Kleinkinder wurden in der Hitze quengelig. Mütter legten ihre jüngsten Kinder auf Laken und fächelten ihnen Luft zu, während ihre älteren Brüder und Schwestern aufgeregt herumsprangen und nicht recht begriffen, was hier geschah. Einige Jungen, zehn oder elf Jahre alt, zu jung zum Kämpfen, formierten sich oben an der Treppe und taten so, als drängten sie Angreifer zurück. Die Frauen blickten einander ständig an, sie hatten trockene Münder und sprachen nicht viel, während draußen die Rufe und Schreie lauter wurden und die Schläge gegen die Stadttore begannen. Wieder und wieder ertönte jener Schlachtruf, so unmenschlich wie das Heulen eines Wolfes. Ausnahmsweise beneideten die Frauen mit Söhnen diejenigen mit Töchtern, denn Mädchen würde man am Leben lassen. Jungen wurden, wenn sie auch nur entfernt im kampffähigen Alter waren, üblicherweise niedergemetzelt. Sogar schwangere Frauen wurden manchmal umgebracht, man stach ihnen einen Speer durch den Leib, auf gut Glück, für den Fall, dass ihr Kind ein Junge sein würde. Ich sah Ismene, die im vierten Monat mit dem Kind meines Mannes schwanger war und sich die Hände fest auf den Bauch drückte, im Versuch, sich davon zu überzeugen, dass man ihr die Schwangerschaft noch nicht ansah.

In den letzten paar Tagen hatte ich oft bemerkt, wie sie mich anschaute – Ismene, die einst so bedacht darauf gewesen war, meinem Blick niemals zu begegnen –, und ihr Gesichtsausdruck hatte deutlicher als Worte gesprochen: Nun ist die Reihe an dir. Wollen wir doch mal sehen, wie es dir gefällt. Er schmerzte, dieser aufdringliche, starre Blick. Ich stammte aus einer Familie, in der man die Sklaven mit Güte behandelte, und als mein Vater mich mit Mynes, dem König, vermählte, führte ich diese Tradition in meinem eigenen Haushalt fort. Ich war freundlich zu Ismene gewesen, zumindest glaubte ich das, aber vielleicht war zwischen Herren und Sklaven gar keine Freundlichkeit möglich, nur unterschiedliche Grade von Brutalität? Ich schaute durch den Raum hinweg zu Ismene und dachte: Ja, du hast recht. Nun ist die Reihe an mir.

Niemand sprach von Niederlage, obgleich wir sie alle erwarteten. Nun, bis auf eine alte Frau, eine Großtante meines Mannes, die darauf beharrte, dass es eine rein taktische List sei, sich bis zu den Stadttoren zurückdrängen zu lassen. Mynes mache nur zum Schein mit, sagte sie, er werde sie täuschen und in die Falle locken. Wir würden siegen und die räuberischen Griechen ins Meer jagen – und ich denke, einige der jüngeren Frauen glaubten ihr vielleicht. Aber dann erklang wieder dieser Schlachtruf, und noch einmal, jedes Mal näher, und wir alle wussten, wer es war, aber niemand sprach seinen Namen aus.

Schwer lag die Vorahnung dessen in der Luft, was uns bevorstand. Mütter umarmten Mädchen, die schon herangewachsen, aber noch nicht reif für die Ehe waren. Mädchen von neun und zehn Jahren würden nicht verschont bleiben. Ritsa beugte sich zu mir hin. »Na, wenigstens sind wir keine Jungfrauen.« Sie grinste, als sie das sagte, und legte die Lücken in ihrem Gebiss frei, verursacht durch die langen Jahre der Schwangerschaften – ohne dass sie ein lebendes Kind vorweisen konnte. Ich nickte und rang mir ein Lächeln ab, aber ich sagte nichts.

Ich machte mir Sorgen um meine Schwiegermutter, die es vorgezogen hatte, im Palast zurückzubleiben, statt sich in einer Sänfte in die Zitadelle tragen zu lassen. Ich war besorgt und ärgerte mich über mich selbst, dass ich besorgt war, denn wären unsere Rollen umgekehrt verteilt gewesen, hätte sie sich um mich sicherlich nicht gesorgt. Vor einem Jahr war sie an einem Leiden erkrankt, das ihren Bauch anschwellen und sie bis auf die Knochen abmagern ließ.

Endlich beschloss ich, dass ich zu ihr gehen musste und zumindest nachsehen, ob sie genug Wasser und Essen hatte. Ritsa wäre mit mir gekommen, sie war schon aufgestanden, aber ich schüttelte den Kopf. »Ich bin gleich wieder da«, sagte ich.

Draußen holte ich tief Luft. Selbst in diesem Augenblick, als die Welt kurz davorstand, um mich herum zu versinken, war ich erleichtert, die unverdorbene Luft zu atmen. Sie war heiß und staubig und brannte sengend heiß im Hals – doch nach dem stinkenden Dunst des Saales roch sie frisch. Der schnellste Weg zum Palast führte mitten über den Hauptplatz, aber dort sah ich Pfeile verstreut im Staub liegen, und während ich noch hinblickte, schnellte einer über die Mauern und blieb zitternd im Boden stecken. Besser kein Risiko eingehen. Ich rannte eine Seitengasse hinunter, die so eng war, dass die Häuser sich über mir auftürmten und kaum Licht hineinließen. Als ich die Mauern des Palastes erreichte, trat ich durch eine Seitenpforte ein, die unverschlossen geblieben sein musste, als die Dienerschaft geflüchtet war. Zu meiner Rechten wieherten Pferde in den Ställen. Ich überquerte den Hof und lief rasch einen Gang entlang, der in die Haupthalle führte.

Er kam mir fremd vor, dieser riesige, erhabene Raum, an dessen hinteren Ende Mynes’ Thron stand. Diesen Raum hatte ich zum ersten Mal am Tag meiner Hochzeit betreten, nach Einbruch der Dunkelheit in einer Sänfte aus dem Haus meines Vaters getragen, begleitet von Männern mit lodernden Fackeln. Mynes und seine Mutter, Königin Maire, hatten mich erwartet, um mich zu begrüßen. Sein Vater war im Jahr zuvor gestorben. Mynes hatte keine Brüder und es war entscheidend, dass er einen Erben bekam. So wurde er verheiratet, viel früher, als die Männer normalerweise heiraten, obwohl er sich zweifellos bereits durch die Frauen im Palast gearbeitet hatte, mit ein paar Stallburschen als genüssliche Dreingabe. Was für eine Enttäuschung muss ich für ihn gewesen sein, als ich endlich aus der Sänfte geklettert war und zitternd dastand, während die Mädchen mir den Umhang und die Schleier abnahmen: ein mageres kleines Ding, das nur aus Haaren und Augen zu bestehen schien und kaum eine Rundung zu bieten hatte. Armer Mynes. Seine Vorstellung von weiblicher Schönheit bestand in einer Frau, die so dick war, dass man sie am Morgen auf den Hintern schlug und sie immer noch leicht bebte, wenn man zum Abendessen wieder nach Hause kam. Aber er tat sein Bestes, Nacht für Nacht, über Monate hinweg mühte er sich ab zwischen meinen Schenkeln, die alles andere als üppig waren, er tat es so bereitwillig wie ein Arbeitsgaul, aber als keine Schwangerschaft daraus erwuchs, wurde es ihm rasch langweilig und er kehrte zurück zu seiner ersten Liebe: eine Frau, die in der Küche arbeitete und die ihn mit der geschickten Mischung aus Zuneigung und Aggressivität, die für eine Sklavin typisch war, in ihr Bett gelockt hatte, als er erst zwölf Jahre alt gewesen war.

Schon an diesem ersten Tag blickte ich Königin Maire an und wusste, dass mir ein Kampf bevorstand. Aber es war nicht nur ein Kampf, es war ein ganzer verdammter Krieg. Mit achtzehn war ich bereits eine Veteranin zahlreicher langer und erbitterter Schlachten. Mynes schien diese Spannung überhaupt nicht zu bemerken, andererseits sind Männer meiner Erfahrung nach merkwürdig blind, was Aggression bei Frauen angeht. Schließlich sind sie die Kämpfer, mit ihren Helmen und Rüstungen, ihren Schwertern und Speeren, und sie scheinen unsere Schlachten gar nicht wahrzunehmen – oder sie möchten sie lieber nicht wahrnehmen. Vielleicht würden sie in ihrem Seelenfrieden gestört, wenn sie merkten, dass wir nicht die sanften Geschöpfe sind, für die sie uns halten?

Wenn ich ein Kind bekommen hätte – einen Sohn –, dann wäre alles anders geworden. Doch als das Jahr zu Ende ging, trug ich meinen Gürtel noch immer trotzig eng geschnallt, bis Maire schließlich, verzweifelt in ihrem Bedürfnis nach einem Enkelkind, auf meine schlanke Taille zeigte und offen höhnte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie nicht krank geworden wäre. Sie hatte bereits eine Konkubine aus einer angesehenen Familie ausgewählt; ein Mädchen, das, wenn auch nicht nach dem Gesetz Mynes’ Frau, in jeder Beziehung Königin geworden wäre, nur ohne diesen Titel zu tragen. Aber dann begann Maires eigener Bauch zu wachsen. Sie war noch immer gerade jung genug und es gab Geraune über einen Skandal. Von wem ist es?, fragte alle Welt. Sie verließ nie den Palast, außer um am Grab ihres Mannes zu beten. Aber dann wurde ihre Haut gelb und sie verlor an Gewicht und hielt sich die meiste Zeit nur noch in ihren Gemächern auf. Weil sie sie nicht weiter vorantrieb, gerieten die Verhandlungen über die sechzehnjährige Konkubine ins Stocken und erstarben. Das war meine Gelegenheit, die erste, die ich bekam, und ich nutzte sie. Bald legten alle Angestellten des Palastes, die ihr treu gedient hatten, mir gegenüber Rechenschaft ab. Und der Palast wurde nicht schlechter geführt als zuvor, als sie die Macht gehabt hatte. Wenn überhaupt, dann wirtschaftlicher.

Ich stand mitten in der Halle und erinnerte mich an das alles. Um mich herum erstreckte sich der Palast, der normalerweise von Geräuschen erfüllt war – Stimmen, klappernde Töpfe, eilige Schritte –, still wie ein Grab. Das Geräusch der Kämpfe vor den Stadtmauern drang noch immer bis zu mir, aber es schien wie das zeitweise Summen einer Biene an einem Sommerabend die Stille nur noch zu verstärken.

Ich wäre gerne dort in der Halle geblieben, noch lieber wäre ich in den Innenhof gegangen und hätte mich unter meinen Lieblingsbaum gesetzt, aber ich wusste, dass Ritsa sich um mich sorgen würde, und so stieg ich langsam die Treppen herauf und ging durch den großen Korridor zu den Gemächern meiner Schwiegermutter. Die Tür knarrte, als ich sie öffnete. Der Raum lag im Halbdunkel; Maire hielt die Läden geschlossen. Ob das Licht ihren Augen schmerzte oder ob sie ihr verändertes Aussehen vor der Welt verborgen halten wollte, wusste ich nicht. Sie war eine sehr schöne Frau gewesen – und vor einigen Wochen war mir aufgefallen, dass der kostbare Bronzespiegel, der zu ihrer Aussteuer gehört hatte, nirgends mehr zu sehen war.

Eine Bewegung auf dem Bett. Ein bleiches Gesicht wandte sich mir in der Düsternis zu.

»Wer ist da?«

»Briseis.«

Augenblicklich wandte sich das Gesicht ab. Das war nicht der Name, auf den sie gehofft hatte. Sie hatte Ismene recht lieb gewonnen, die, so vermutete man, mit einem Kind von Mynes schwanger war – und das stimmte wahrscheinlich auch, obwohl man bei dem Leben, das die Sklaven führen, nicht immer sicher sein kann, wer der Vater eines Kindes ist. Aber in diesen letzten wenigen verzweifelten Wochen und Monaten war dieses Kind für Maire zur Hoffnung geworden. Ja, Ismene war eine Sklavin, aber Sklaven kann man die Freiheit schenken, und falls das Kind ein Junge würde …

Ich trat weiter ins Zimmer hinein. »Habt Ihr alles, was Ihr braucht?«

»Ja.« Sie überlegte gar nicht, sie wollte nur, dass ich ging.

»Genügend Wasser?«

Sie warf einen Blick auf den kleinen Tisch an ihrem Bett. Ich ging um das Bett herum, griff nach dem Krug, der fast voll war, und schenkte ihr einen großen Becher ein. Dann ging ich, um den Krug aus einem Wasserkessel aufzufüllen, in die Ecke, die am weitesten von der Tür entfernt war. Warmes, abgestandenes Wasser mit einer Staubschicht obenauf. Ich tauchte den Krug tief ein und brachte ihn hinüber zum Bett. Vier scharf geschnittene Lichtspalten fielen auf den rotvioletten Teppich unter meinen Füßen, so hell, dass mir die Augen schmerzten, obwohl das Bett sonst in fast völliger Dunkelheit stand.

Sie mühte sich ab, um sich aufzusetzen. Ich hielt ihr den Becher an die Lippen und sie trank gierig, ihre geschundene Kehle bewegte sich bei jedem Schluck. Nach einer Weile hob sie den Kopf und ich dachte, sie habe genug, aber sie gab ein leises protestierendes Knurren von sich, als ich versuchte, den Becher wegzuziehen. Als sie schließlich fertig war, wischte sie sich den Mund vorsichtig mit einer Ecke ihres Schleiers ab. Ich spürte, wie sich mich verabscheute, weil ich Zeugin ihres Durstes und ihrer Hilflosigkeit geworden war.

Ich richtete die Kissen hinter ihrem Kopf. Als sie sich vorbeugte, wurde ihr Rückgrat auf entsetzliche Weise unter der fahlen Haut sichtbar. Ein Rückgrat, wie man es aus einem gekochten Fisch herausnimmt. Ich ließ sie sanft in die Kissen zurücksinken und sie stieß einen zufriedenen Seufzer aus. Ich strich die Laken glatt. Jede Falte des Leinens verströmte den Gestank von Alter und Krankheit … und von Urin. Ich war zornig. Ich hatte diese Frau seit so langer Zeit so heftig gehasst – nicht ohne Grund. Ich war als vierzehnjähriges Mädchen in ihr Haus gekommen, als Mädchen ohne eine Mutter, die es hätte anleiten können. Sie hätte freundlich zu mir sein können und sie war es nicht gewesen; sie hätte mir helfen können, Fuß zu fassen, und sie hatte es nicht getan. Ich hatte keinerlei Grund, sie zu lieben, aber in diesem Augenblick machte es mich zornig, dass sie mir so wenig gelassen hatte, was ich hassen konnte. Sie hatte es sich gestattet, dahinzuschwinden, bis sie nicht mehr war als ein Haufen faltiges Fleisch und hervortretende Knochen. Ja, ich hatte gesiegt – aber der Sieg schmeckte schal. Nicht nur, weil Achill ans Tor hämmerte.

»Da gibt es etwas, das du für mich tun könntest.« Ihre Stimme war hoch, klar und kalt. »Siehst du die Truhe dort?«

Ich konnte sie so gerade eben sehen. Ein Rechteck aus schwerer geschnitzter Eiche, gedrungen, in ihrem eigenen Schatten am Fuße des Bettes.

»Du musst etwas für mich holen.«

Ich hob den schweren Deckel und mir schlug ein muffiger Geruch nach Federn und alten Kräutern entgegen. »Wonach soll ich suchen?«

»Da ist ein Messer. Nein, nicht oben – weiter unten … Siehst du es?«

Ich wandte mich um und schaute sie an. Sie starrte zurück, zwinkerte nicht und senkte auch nicht den Blick.

Das Messer steckte zwischen der dritten und vierten Lage Leintüchern. Ich zog es aus seiner Scheide und die scharfe Klinge blinzelte mich boshaft an. Es war keineswegs die Art kleines, dekoratives Messer, das ich erwartet hatte, jene Sorte, mit der reiche Frauen ihr Fleisch schneiden. Es war so lang wie der zeremonielle Dolch eines Mannes und hatte sicher einst ihrem Mann gehört. Ich brachte das Messer zu ihr hinüber und legte es ihr in die Hand. Sie schaute darauf hinunter und berührte das mit Juwelen besetzte Heft. Einen Augenblick fragte ich mich, ob sie mich bitten würde, sie zu töten, und wie ich mich fühlen würde, falls sie es fragte, aber nein, sie seufzte nur und legte das Messer neben sich.

Sie richtete sich ein bisschen weiter im Bett auf und sagte: »Hast du irgendetwas gehört? Weißt du, was geschieht?«

»Nein. Ich weiß, dass sie vor den Toren stehen.« Jetzt konnte ich Mitleid mit ihr empfinden, mit einer alten Frau – denn die Krankheit hatte sie alt werden lassen –, die die Nachricht vom Tod ihres Sohnes fürchtete. »Wenn ich etwas höre, werde ich es Euch natürlich wissen lassen …«

Sie entließ mich mit einem Nicken. Als ich zur Tür kam, hielt ich inne, die Hand auf dem Riegel, und blickte zurück, aber sie hatte sich schon abgewandt.

2

Als ich zurückkam, badete Ritsa ein krankes Kind. Um zu ihr zu gelangen, musste ich über einige schlafende Leiber steigen.

Sie wandte sich um, als mein Schatten auf sie fiel. »Wie geht es ihr?«

»Nicht gut. Sie wird nicht mehr lange durchhalten.«

»Wahrscheinlich ist es gut so.«

Ich erwischte sie dabei, wie sie mich neugierig anschaute. Die Fehde zwischen meiner Schwiegermutter und mir war allgemein bekannt. Ich sagte, ziemlich verteidigend vielleicht: »Sie hätte mit uns kommen können. Wir hätten sie getragen. Sie wollte nicht.«

Das Kind wimmerte und Ritsa stricht ihm das Haar aus der feuchten Stirn. Seine Mutter saß nur wenige Fuß entfernt und mühte sich mit einem unruhigen Baby ab, das trinken wollte, aber mit ihrer Brust kämpfte. Sie sah erschöpft aus. Ich fragte mich, ob es schwieriger war, sich der Zukunft zu stellen, wenn man für andere Leben verantwortlich war. Ich hatte nur meine eigene Last zu tragen, und als ich diese erschöpfte Mutter anblickte, spürte ich, wie frei ich war – und wie einsam. Und dann dachte ich, dass es unterschiedliche Arten gab, auf die man mit anderen Menschen verbunden war. Ja, ich war kinderlos – aber ich fühlte mich für jede Frau und jedes Kind in diesem Raum verantwortlich, ganz zu schweigen von den Sklaven, die im Untergeschoss zusammengedrängt waren.

Als die Hitze immer mehr zunahm, legten sich die meisten Frauen hin und versuchten zu schlafen. Einigen gelang es – eine Zeit lang ertönte ein wachsender Chor von Schnarchern und pfeifendem Atmen –, aber die meisten lagen nur da und starrten teilnahmslos an die Decke. Ich machte die Augen zu und hielt sie geschlossen, während mein Puls in den Schläfen und unter dem Kiefer pochte. Dann ertönte der Schlachtruf des Achill, diesmal so nahe, dass einige Frauen sich aufsetzten und voller Furcht umherblickten. Wir wussten alle, dass wir uns dem Ende näherten.

Eine Stunde später hörte ich das Krachen und Splittern von berstendem Holz und rannte hinauf aufs Dach. Ich beugte mich über die Brüstung und sah griechische Krieger durch eine Lücke in den Stadttoren strömen. Direkt unter mir näherte sich ein Knäuel aus sich krümmenden Armen und Schultern und wich wieder zurück. Unsere Männer kämpften, um die Eindringlinge zurückzuschlagen. Aber es war sinnlos, sie kamen in Massen durch die Lücke und hieben und stachen um sich, während sie weiter vordrangen. Bald war der friedliche Platz, wo die Bauern am Ende der Woche ihren Markt abhielten, rot von Blut. Ab und zu, ohne ersichtlichen Grund, tat sich zwischen den kämpfenden Soldaten eine Lücke auf und in einer dieser vorübergehenden Lücken sah ich Achill, wie er seinen mit Pferdehaar geschmückten Kopf hob und zu den Stufen des Palastes blickte, wo mein Mann mit zweien meiner Brüder an seiner Seite stand. Als Nächstes sah ich, wie Achill sich einen Weg zu ihnen freischlug. Als er die Stufen erreichte, rannten die Wachleute herbei und wollten ihm den Weg verstellen. Ich sah, wie er sein Schwert nach oben in den Bauch eines Mannes stieß. Blut und Urin spritzten heraus, aber der sterbende Mann, dessen Gesicht keinerlei Schmerz zeigte, hielt seine herausquellenden Gedärme so sanft wie eine Mutter ihr Neugeborenes. Ich sah, wie die Münder von Männern sich öffneten wie scharlachrote Blumen, aber ich konnte ihre Schreie nicht hören. Der Schlachtenlärm kam und ging, im einen Augenblick war er ohrenbetäubend, im nächsten gedämpft. Ich umklammerte die Brüstung so fest, dass meine Nägel an dem harten Stein splitterten. In manchen Augenblicken schien die Zeit stillzustehen. Mein jüngster Bruder, vierzehn Jahre alt, kaum in der Lage, das Schwert meines Vaters zu heben – ich sah ihn sterben. Ich sah das Blitzen des erhobenen Speers, ich sah meinen Bruder auf dem Boden liegen und sich winden wie ein abgestochenes Schwein. Und in diesem Augenblick wandte Achill den Kopf, als hätte er alle Zeit der Welt, und schaute zum Turm hinauf. Er schaute mich geradewegs an, so schien es zumindest. Ich glaube, ich trat tatsächlich einen Schritt zurück – aber die Sonne schien ihm in die Augen, er konnte mich unmöglich gesehen haben. Dann stellte er den Fuß mit einer Art sorgsamer Präzision – ich wünschte, ich könnte es vergessen, aber das kann ich nicht – auf den Hals meines Bruders und zog den Speer heraus. Blut schoss aus der Wunde, mein Bruder kämpfte eine volle Minute darum, weiter zu atmen, und lag dann still. Ich sah, wie das Schwert meines Vaters seinem gelockerten Griff entglitt.

Achill war schon zum nächsten Mann übergegangen und wieder zum nächsten. An diesem Tag tötete er sechzig Männer.

Der heftigste Kampf fand auf den Stufen des Palastes statt, wo mein Mann, der arme, dumme Mynes, tapfer kämpfte, um seine Stadt zu verteidigen – er, der bis zu diesem Tag ein energieloser, ungehobelter, unentschlossener Junge gewesen war. Er starb, während er Achills Speer mit beiden Händen gepackt hielt, als dachte er, es wäre seiner und Achill versuche ihm den Speer zu entreißen. Mynes sah völlig überrascht aus. Meine beiden ältesten Brüder starben an seiner Seite. Ich weiß nicht, wie mein drittältester Bruder starb, aber irgendwo, ob bei den Toren oder auf den Stufen des Palastes, fand er den Tod. Zum ersten und einzigen Mal im Leben war ich froh, dass meine Mutter tot war.

Jeder Mann in der Stadt starb an diesem Tag, beim Kampf um die Stadttore oder auf den Stufen des Palastes. Diejenigen, die zu alt waren, um zu kämpfen, wurden aus ihren Häusern gezerrt und auf der Straße abgeschlachtet. Ich sah Achill, rot von Blut, von seinem mit Pferdehaar besetzten Helm bis zu den Sandalen an seinen Füßen, wie er den Arm um die Schultern eines anderen jungen Mannes legte und triumphierend lachte. Sein Speer, den er hinter sich herzog, schnitt eine Linie in die rote Erde.

Nach wenigen Stunden war alles vorüber. Als die Schatten auf dem Platz länger wurden, häuften sich die Leichen auf den Stufen des Palastes. Doch die Griechen waren noch eine weitere Stunde damit beschäftigt, Nachzügler zu jagen, Häuser und Gärten zu durchsuchen, wo sich Verwundete möglicherweise zu verstecken versucht hatten. Als keine Männer mehr übrig waren, die man hätte töten können, begannen die Plünderungen. Wie eine Kolonie Roter Ameisen reichten Männer Gegenstände von Hand zu Hand und häuften sie in der Nähe der Tore auf, um sie später hinunter zu ihren Schiffen zu tragen. Als ihnen der Platz ausging, zerrten sie die Leichen auf die eine Seite des Marktplatzes und stapelten sie an den Mauern der Zitadelle. Hunde, dicke Stränge Sabber geifernd, fingen an, die Toten zu beschnüffeln, ihre mageren, kantigen schwarzen Schatten hoben sich messerscharf gegen den weißen Stein ab. Krähen kamen herbeigeflogen, ließen sich auf Dächern und Mauern nieder, säumten jede Tür und jeden Fensterrahmen wie schwarzer Schnee. Laut und zänkisch zu Anfang, dann ruhig. Sie warteten.

Nun war das Plündern besser organisiert. Gruppen von Männern zerrten schwere Lasten aus den Gebäuden – geschnitzte Möbel, Ballen von prachtvollem Tuch, Wandteppiche, Rüstungen, Dreifüße, Kochgeschirr, Fässer mit Wein und Getreide. Ab und zu setzten sich die Männer nieder und machten Pause, einige auf den Boden, andere auf die Stühle und Betten, die sie getragen hatten. Alle tranken sie den Wein in großen Zügen direkt aus dem Krug, wischten sich die Münder mit den Handrücken ihrer blutverschmierten Hände ab, betranken sich unaufhaltsam und entschlossen. Und immer häufiger starrten sie, während der Himmel zu verblassen begann, hinauf zu den Fensterschlitzen der Zitadelle, wo sich, wie sie wussten, die Frauen versteckt hielten. Die Hauptleute gingen von einer Gruppe zur anderen, drängten die Männer sanft, und allmählich hatten sie Erfolg. Ein paar letzte Schlucke und sie waren wieder bei der Arbeit.

Über Stunden sah ich zu, wie sie aus Häusern und Tempeln die Reichtümer raubten, die sich Generationen meines Volkes mühsam erarbeitet hatten, und sie waren so gut darin, so geübt. Es war ganz genau so, als sehe man einen Schwarm Heuschrecken, der sich auf einem erntereifen Feld niederlässt, und man weiß, dass er keine einzige Kornähre übrig lassen wird. Ich sah hilflos zu, wie der Palast – mein Zuhause – leer geräumt wurde. Mittlerweile waren viele der anderen Frauen zu mir auf das Dach gekommen, aber wir waren alle zu sehr von Trauer und Furcht ergriffen, als dass wir miteinander gesprochen hätten. Allmählich ging das Plündern zu Ende – es gab nichts mehr mitzunehmen – und nun wurde richtig getrunken. Einige riesige Fässer wurden auf den Platz gerollt und die Krüge von einem Mann zum nächsten gereicht …

Und dann wandten sie uns ihre Aufmerksamkeit zu.

Die Sklavinnen im Untergeschoss wurden als Erste herausgezerrt. Ich schaute immer noch vom Dach aus zu und sah, wie eine Frau wiederholt von einer Gruppe Männer vergewaltigt wurde, die sich einen Krug Wein teilten, der gutmütig von einer Hand zur anderen gereicht wurde, während sie warteten, bis sie an der Reihe waren. Die beiden Söhne der Frau, vielleicht zwölf, dreizehn Jahre alt, lagen verwundet und sterbend ein paar Schritt entfernt von ihr, doch diese paar Schritt hätten ebenso gut eine Meile sein können: Sie hatte keine Hoffnung, sie zu erreichen. Sie streckte die ganze Zeit die Hände nach ihnen aus und rief ihre Namen, während erst der eine und dann der andere starb. Ich wandte mich ab. Ich konnte es nicht ertragen, mehr zu sehen.

Inzwischen waren alle Frauen auf das Dach heraufgekommen und drängten sich aneinander, besonders die jungen Mädchen klammerten sich an ihre Mütter. Wir hörten Gelächter, als die Griechen die Stufen hinaufdrängten. Arianna, meine Cousine mütterlicherseits, packte mich am Arm, ihr Blick sagte: Komm. Dann kletterte sie auf die Brüstung und genau in dem Augenblick, als sie auf das Dach hinausbrachen, warf sie sich hinab, ihr weißes Gewand flatterte um sie herum, während sie fiel – wie eine versengte Motte. Es schien lange Zeit zu dauern, ehe sie auf dem Boden aufschlug, obwohl es nur Sekunden gewesen sein können. Ihr Schrei verklang und hinterließ eine leidvolle Stille, in der ich langsam vor die Schar der Frauen trat und mich den Männern zuwandte. Sie starrten mich an, unbeholfen jetzt, unsicher, wie Welpen, die nicht genau wissen, was sie mit dem Kaninchen machen sollen, das sie gefangen haben.

Dann trat ein weißhaariger Mann hervor und stellte sich als Nestor vor, König von Pylos. Er verbeugte sich höflich und ich dachte, dass mich wahrscheinlich zum letzten Mal in meinem Leben jemand anschaute und Briseis, die Königin sah.

»Habt keine Angst«, sagte er. »Niemand wird euch etwas antun.«

Ich hätte lachen mögen. Die Jungen, die so getan hatten, als würden sie den Treppenaufgang verteidigen, waren schon weggeschleppt worden. Ein anderer Junge, ein oder zwei Jahre älter, aber für sein Alter zurückgeblieben, klammerte sich an den Rock seiner Mutter, bis einer der Krieger sich hinunterbeugte und seine dicklichen Finger mit Gewalt auseinanderbog. Den ganzen Weg die Treppe hinunter hörten wir ihn »Mama, Mama!« rufen. Dann Stille.

Ich achtete sorgfältig darauf, dass mein Gesicht keinerlei Regung zeigte, als ich Nestor anschaute und dachte: Ich werde euch hassen bis zu meinem letzten Atemzug.

Danach ist alles verschwommen. Ein paar Erinnerungen stechen heraus, noch immer schneiden sie wie Dolche ins Herz. Wir wurden weggeführt, durch die engen Straßen unserer Stadt, vorwärts getrieben von Männern mit Fackeln. Unsere verworrenen Schatten sprangen an den weißen Mauern vor uns empor und sanken hinter uns zurück. Einmal kamen wir an einem von Mauern eingefassten Garten vorbei und der Duft der Mimosen wehte in der warmen Nachtluft auf uns zu. Heute, da so viele andere Erinnerungen verschwunden sind, erinnere ich mich noch immer an diesen Duft; in manchen Augenblicken zerreißt er mir das Herz und erinnert mich an alles, was ich verloren habe. Dann war er fort – und wir klammerten uns wieder aneinander, rutschten und schlitterten durch Gassen, die gepflastert waren mit den Leichen unserer Brüder.

So ging es fort bis zum Strand. Das Meer, dunkel und wogend, brach weiß wie Käse gegen die schwarzen Buge ihrer Schiffe. Wir wurden an Bord gestoßen, Leitern hinaufgedrängt von Männern, die die stumpfen Enden ihrer Speere schwangen. Dann zwang man uns, zusammengedrängt an Deck zu stehen – die Laderäume waren voll mit wertvollerer Fracht. Wir warfen einen letzten Blick auf die Stadt. Die meisten Häuser und Tempel standen in Flammen. Das Feuer hatte einen Flügel des Palastes verschlungen. Ich hoffte nur, dass meine Schwiegermutter irgendwie die Stärke aufgebracht hatte, sich zu töten, bevor das Feuer sie erreichte.

Mit lautem Rasseln der Ankerketten stachen die Schiffe in See. Sobald wir den Schutz des Hafens verlassen hatten, füllte ein treuloser Wind die Segel und trug uns rasch von zu Hause fort. Wir drängten uns an den Seiten der Schiffe zusammen, begierig auf einen letzten Blick auf Lyrnessos. Schon in der kurzen Zeit, in der wir an Bord waren, hatten sich die Feuer weiter ausgebreitet. Ich dachte an die Leichen, die sich hoch auf dem Hauptplatz stapelten, und hoffte, die Flammen würden sie erreichen, ehe es die Hunde taten, aber noch während dieser Gedanke in mir aufstieg, sah ich vor mir, wie die zerstückelten Glieder meines Bruders von einer Straße zur nächsten gezerrt wurden. Eine Zeit lang würden die Hunde nach den schwarzen Vögeln schnappen, die über ihren Köpfen kreisten, und die großen, plumpen wartenden Aasfresser anknurren. In Abständen würden die Vögel sich alle in die Lüfte erheben und sich dann langsam wieder niederlassen, hinunterschweben wie Fetzen verbrannten Stoffes, wie die verkohlten Reste der großen Wandteppiche, die die Wände des Palastes bedeckt hatte. Bald würden die Hunde sich vollgeschlungen haben, und dann würden sie aus der Stadt schleichen, fort von den sich ausbreitenden Feuern, und die Vögel wären an der Reihe.

Es war eine kurze Reise. Wir klammerten uns auf dem schwankenden Deck Trost suchend aneinander. Die meisten Frauen und fast alle Kinder litten unter heftiger Übelkeit, ebenso sehr aus Angst, glaube ich, wie vom Wellengang. Nach kurzer Zeit schon, so schien es, änderte das Schiff seinen Kurs und bebte, während es gegen den Gezeitenwechsel in den Schutz einer riesigen Bucht abdrehte.

Die Männer stießen Rufe aus und warfen Taue – ein Tau schlängelte sich über das Deck und traf meine Füße – oder sprangen hinab ins Meer und wateten, bis zu den Hüften im Wasser, durch Wellen voller Schaumkronen an Land. Noch immer klammerten wir uns aneinander, nass und zitternd, vor Kälte nun, denn eine Welle hatte sich am Bug gebrochen, als das Schiff beigedreht hatte. Wir hatten alle fürchterliche Angst vor dem, was als Nächstes geschehen würde. Das Schiff setzte hart auf dem Kiesstrand auf, und andere Männer, Dutzende von ihnen, plantschten ins Wasser und halfen, das Schiff über die Flutlinie zu ziehen. Dann wurden wir, eine nach der anderen, an Land heruntergelassen. Ich blickte die Krümmung der Bucht entlang und sah Hunderte von schwarzen Kriegsschiffen mit schnabelförmigem Bug. Mehr, als ich je im Leben gesehen hatte. Mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Als alle festen Boden unter den Füßen hatten, trieb man uns den Strand hinauf und über einen offenen Platz auf eine Reihe von Lagerhütten zu. Ich ging neben einem jungen Mädchen, dunkelhaarig und sehr hübsch – zumindest wäre sie es gewesen, wäre ihr Gesicht nicht vom Weinen verquollen gewesen. Ich packte ihren bloßen Arm und drückte fest zu. Überrascht wandte sie sich zu mir um und schaute mich an, und ich sagte: »Nicht weinen.« Sie starrte mich nur an und so drückte ich noch einmal zu, diesmal richtig fest. »Nicht weinen.«

Wir wurden vor den Hütten in eine Reihe aufgestellt und untersucht. Zwei Männer, die nicht mit uns, sondern nur miteinander sprachen, gingen die Reihe der Frauen entlang, zogen hier eine Lippe herunter, dort ein Unterlid, sie betasteten Bäuche, drückten Brüste zusammen, fassten uns grob zwischen die Beine. Ich begriff, dass wir für die Verteilung begutachtet wurden. Einige von uns wurden ausgewählt und in eine besondere Hütte geschubst, während andere weggeführt wurden. Ritsa war fort. Ich hatte versucht, sie festzuhalten, aber wir waren auseinandergerissen worden. In der Hütte bekamen wir Brot und Wasser und einen Eimer und dann gingen sie hinaus und verriegelten die Tür hinter sich.

Es gab kein Fenster, aber nach einer Weile hatten sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt und es fiel gerade genügend Mondlicht durch Ritzen in den Wänden, dass wir die Gesichter der anderen sehen konnten. Es war jetzt eine viel kleinere Gruppe von sehr jungen Frauen und Mädchen, alle schön, alle gesund aussehend, ein paar mit Babys an der Brust. Ich blickte mich suchend nach Ismene um, aber sie war nicht dabei. Ein heißer, enger, stickiger Raum, heulende Babys und, als die Nacht voranschritt, ein Gestank nach Scheiße von dem Eimer, den wir zu benutzen gezwungen waren. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt geschlafen habe.

Am Morgen warfen die gleichen beiden Männer einen Stapel Tuniken durch die Tür und sagten uns grob, wir sollten uns umziehen. Unsere eigene Kleidung war schmutzig, feucht und zerknittert von der Überfahrt. Wir taten, was man uns gesagt hatte, taube Finger hantierten mit Verschlüssen, die eigentlich leicht zu handhaben hätten sein sollen. Ein Mädchen, nicht älter als zwölf oder dreizehn Jahre, fing an zu weinen. Was konnten wir ihr sagen? Ich streichelte ihr über den Rücken und sie drückte ihr heißes, feuchtes Gesicht in meine Seite.

»Es wird alles gut«, sagte ich und wusste, dass es nicht stimmte.

Ich ging als Erste hinaus. Ihr müsst bedenken, dass ich, seit ich vierzehn Jahre alt gewesen war, nicht mehr unverschleiert und ohne Begleitung aus dem Haus gegangen war, also hielt ich den Blick gesenkt und schaute auf die verzierten Schnallen meiner Sandalen, die in der Sonne glitzerten. Jubelnde, anerkennende Rufe: »Hey, guck dir mal diese Titten an!« Überwiegend gutmütig, obwohl einer oder zwei fürchterliche Dinge riefen, die sie mir und allen anderen trojanischen Huren gerne angetan hätten.

Da stand Nestor. Nestor, der Alte, siebzig Jahre mindestens. Er kam auf mich zu und sprach mit mir – selbstgefällig, aber nicht unfreundlich. »Denk nicht mehr an dein früheres Leben«, sagte er. »Es ist nun vorüber und du wirst dich nur unglücklich machen, wenn du anfängst, darüber nachzugrübeln. Vergiss! Das hier ist nun dein Leben.«

Vergiss. So wurde mir meine Pflicht angeordnet, einfach und klar wie eine Schüssel Wasser: Erinnere dich.

Ich schloss die Augen. Helles Licht schien orange durch meine geschlossenen Lider, hier und da zogen dunkelrote Abschnitte vorbei. Die Männer schrien jetzt lauter: »Achill! Achill!« Dann begannen sie zu lachen und ich wusste, er war da. Gebrüll, Gelächter, Zoten – Zoten, die wie Drohungen klangen und die Drohungen waren. Ich war eine Kuh, angebunden und auf die Opferung wartend – und, glaubt mir, in diesem Moment hätte ich den Tod willkommen geheißen. Ich legte mir die Hände auf die Ohren, sammelte meine letzten Reste an Kraft und versetzte mich nach Lyrnessos zurück. Ich schritt durch die unbeschädigten Tore, sah wieder die Paläste und Tempel, belebte Straßen, Frauen, die am Brunnen Kleidung wuschen, Bauern, die Früchte und Gemüse an den Marktständen abluden. Ich baute die zerstörte Stadt wieder auf, bevölkerte ihre Straßen wieder, holte meinen Mann und meine Brüder ins Leben zurück – und lächelte im Vorübergehen der Frau zu, deren Vergewaltigung ich miterlebt hatte. Sie ging mit ihren beiden hübschen Söhnen neben sich über den Hauptplatz … Ich vollbrachte es. Ich stand mitten in dieser bellenden Meute und trieb sie zurück, vom Sandplatz weg, den Strand hinunter und auf die Schiffe. Ich vollbrachte es, ich, ganz allein. Ich schickte die mordende Flotte nach Hause.

Wieder Geschrei: »Achill! Achill!« Von all ihren Namen der abscheulichste. Wieder sah ich ihn, während er meinen Bruder tötete, innehalten, den Kopf wenden und zum Turm hinaufschauen – geradewegs zu mir, so schien es –, sah ihn, wie er meinen Bruder dort liegen ließ, an den Boden gespießt, bevor er sich ihm wieder zuwandte und in der beherrschten, gemächlichen, eleganten Art, die ihm eigen war, den Speer aus seinem Hals zog.

Nein, dachte ich. Und so ging ich vom Hauptplatz durch die kühlen, ruhigen Straßen nach Hause, durch die Tore des Palastes und in die Dunkelheit der großen Halle – die Halle, die ich am Tag meiner Hochzeit zum ersten Mal betreten hatte. Von dort aus ging ich gleich zu meinem Lieblingsplatz. Im Innenhof stand ein Baum mit ausgebreiteten Ästen, die selbst am heißesten Tag Schatten spendeten. Dort saß ich gewöhnlich abends und lauschte der Musik aus der Halle. Der Klang der Leier und der Flöten trieb in die Abendluft hinaus und alle Sorgen des Tages fielen von mir ab. Dort war ich nun und reckte den Hals, um am Baum hinaufzusehen. Ich sah den Mond, gefangen im schwarzen Netz seiner Äste wie ein silbern glitzernder Fisch …

Und dann packte mich eine Hand am Kinn, die Fingerspitzen voller Sand, und drehte meinen Kopf von einer Seite zur anderen. Ich versuchte die Augen zu öffnen, aber die Sonne schmerzte zu sehr, und als ich meine Augen endlich aufgezwungen hatte, ging er schon fort.

Mitten auf dem Platz blieb er stehen und hob beide Hände in die Höhe, bis das Geschrei erstorben war.

»Danke schön, Männer«, sagte er. »Sie genügt mir.«

Und alle, jeder einzelne Mann auf diesem riesigen sandigen Platz, lachte.

3

Sofort erschienen zwei Wachen und brachten mich zu Achills Hütte. »Hütte« vermittelt vermutlich einen falschen Eindruck; es war ein massives Gebäude mit einer Veranda an zwei Seiten und Stufen, die zum Haupteingang hinaufführten. Ich wurde durch eine geräumige Halle in einen winzigen Raum hinten im Haus geführt, der von Achills Zimmer abging, aber auch eine eigene Tür zum Flur hatte. Er war kaum größer als ein Schrank und ohne Fenster auf die Welt draußen. Dort ließen sie mich einfach zurück. Zitternd vor Kälte und Schock setzte ich mich auf ein schmales Bett. Nach einer Weile merkte ich, dass meine Hände einen wollenen Überwurf berührten, und ich zwang mich, ihn zu untersuchen. Die Webarbeit war sehr fein ausgeführt, ein verschlungenes Muster aus Blättern und Blumen, offenbar eine trojanische Arbeit – griechische Textilien waren nicht annähernd so gut wie die unseren –, und ich fragte mich, aus welcher Stadt man sie geraubt hatte.

Irgendwo in der Nähe hörte ich das Geklapper von Tellern und Schüsseln. Der Geruch von gebratenem Rind zog in den Raum. Mir drehte sich der Magen um, ich schmeckte Galle und zwang mich, zu schlucken und einige tiefe, regelmäßige Atemzüge zu tun. Meine Augen tränten, meine Kehle war rau. Tief atmen. Ein, aus, ein, aus. Tiefe, regelmäßige Atemzüge …

Ich hörte Schritte, die sich näherten, und dann hob sich der Riegel der Tür. Mit trockenem Mund wartete ich.

Ein hoch gewachsener Mann – es war nicht Achill – betrat den Raum mit einem Tablett voll Essen und Wein.

»Briseis?«, fragte er.

Ich nickte. Ich fühlte mich nicht wie irgendetwas, das einen Namen haben könnte.

»Patroklos.«

Er zeigte auf seine Brust, als er sprach, als dachte er, ich würde ihn nicht verstehen. Und das konnte ich ihm kaum verübeln, denn ich saß dort mit leerem Blick und stumpf wie ein Ochse. Aber ich erkannte den Namen. Der Krieg dauerte schon lange Zeit, wir wussten viel über die feindlichen Befehlshaber. Dies war Achills engster Gefährte, sein Stellvertreter, aber das ergab überhaupt keinen Sinn, denn weshalb sollte so ein mächtiger Mann eine Sklavin bedienen?

»Trink«, sagte er. »Dann wirst du dich besser fühlen.«

Er goss mir großzügig ein und hielt mir den Becher hin. Ich nahm ihn und tat so, als führte ich ihn an die Lippen.

»Niemand wird dir etwas tun.«

Ich starrte ihn an und nahm jede Einzelheit seiner Erscheinung in mich auf – seine Größe, sein weiches Haar, seine gebrochene Nase –, aber ich konnte nichts sagen. Nach einer Weile grinste er schief, stellte das Tablett auf einen kleinen Tisch neben dem Bett und ging.

Ich schaffte es kaum zu essen. Ich kaute – und es kam mir vor, als vergingen Stunden – erfolglos auf dem Fleisch herum, dann spuckte ich es in die Handfläche und verbarg es unter dem Rand des Tellers. Zuerst dachte ich, ich würde es auch nicht schaffen, den Wein zu trinken, aber ich zwang ihn hinunter. Ich weiß nicht, ob es half – vielleicht schon. So viel starker Wein auf leeren Magen ließ meine Nase und meinen Mund taub werden. Der Rest von mir war schon taub.

Aus der Halle erklangen grölende Männerstimmen, das raue Gebrüll, das jedes andere Geräusch übertönt. Der Geruch von gebratenem Rindfleisch wurde jetzt stärker. Unsere Rinder. Sie hatten vor drei Tagen das Vieh weggetrieben, ehe die Stadt gefallen war. Eine Stunde hinkte vorüber. Mehr Geschrei, mehr Gelächter, Lieder, der Gesang endete immer damit, dass auf den Tisch geschlagen wurde und alle applaudierten. Ich bildete mir ein, irgendwo draußen in der Dunkelheit ein Kind weinen zu hören.

Schließlich stand ich auf und ging zur Tür. Sie war nicht verschlossen. Nun, natürlich war sie nicht verschlossen, warum hätten sie sich die Mühe machen sollen? Sie wussten, dass ich keinen Ort hatte, wo ich hinkonnte. Ich öffnete sie vorsichtig, einen Zentimeter nach dem anderen, und der Lärm von Liedern und Gelächter wurde plötzlich viel lauter. Ich hatte Angst, mich hinauszuwagen, und doch spürte ich, dass ich es sehen musste. Dass ich wissen musste, was vor sich ging. Das winzige Zimmer fühlte sich bereits an wie ein Grab. Also schlich ich auf Zehenspitzen den kurzen Gang entlang, der zur Halle führte, und spähte ins Halbdunkel.

Eine lange, schmale Halle mit einer niedrigen Balkendecke. Es roch nach Kiefernholz und Harz, Reihen rußender Lampen, die an den Wänden hingen, spendeten Licht. Zwei auf Böcke gestellte Tische mit Sitzbänken auf jeder Seite erstreckten sich über die ganze Länge des Saales. Männer, dicht gedrängt, Schulter an Schulter, stießen aneinander, wenn sie sich streckten, um Stücke roten Fleisches auf die Spitzen ihrer Dolche zu spießen. Ich sah Reihen von glänzenden Gesichtern, denen Blut und Bratensaft das Kinn hinunterrann, schimmernd in den einander überlappenden Lichtkreisen. Über die Balkendecke glitten riesige Schatten und rangen miteinander, sie machten die Männer, die diese Schatten warfen, zu Zwergen. Selbst aus dieser Entfernung konnte ich den Gestank von Schweiß riechen, Schweiß von heute, noch frisch, aber darunter den muffigen Schweiß anderer Tage und Nächte, bis weit zurück in die Ferne, die Dunkelheit, den ganzen Weg zurück bis ins erste Jahr dieses nicht enden wollenden Krieges. Ich war ein kleines Mädchen gewesen und hatte mit meinen Puppen gespielt, als die ersten schwarzen Schiffe gekommen waren.

Achill und Patroklos saßen an einem kleinen Tisch mit Blick in den Saal und zur Tür nach draußen. Sie saßen mit dem Rücken zu mir, aber ich konnte sehen, wie häufig sie einander anschauten. Alle waren äußerst guter Laune und brüsteten sich mit ihren Heldentaten von Lyrnessos. Weitere Lieder, darunter eines über Helena, jede neue Strophe obszöner als die vorangegangene. Das Lied endete in großem Gelächter. In der Pause, die folgte, schob Achill seinen Teller fort und stand auf. Zu Anfang merkte es keiner, dann, ganz allmählich, legte sich der Tumult. Er hob die Hände und sagte etwas in seinem starken nördlichen Dialekt. Normalerweise hatte ich kein Problem damit, Griechisch zu verstehen, aber ich fand seinen Akzent in den ersten paar Tagen sehr schwierig. Er sagte etwas darüber, dass er das Fest nicht beenden wolle, aber …

Er lachte, während er das sagte, es war eine Art von Witz, der sich gegen ihn selbst richtete. Ein Chor von Buhrufen und schrillen Pfiffen erklang und dann rief jemand von hinten: »Wir wissen alle, warum du heute früh zu Bett gehen willst!«

Sie fingen an, auf die Tische zu schlagen. Jemand stimmte ein Lied an und sie grölten es im Takt zum Rhythmus ihrer hämmernden Fäuste.

Warum isser bloß so schön?

Warum isser bloß auf der Welt?

Es hat keiner was von ihm!

Er ist doch zu gar nichts nutz!

Vielleicht freut sich ja seine Mutter,

Aber mir geht er bloß auf den Sack!

Und so weiter. Ich schlich mich zurück in mein Kämmerchen. Doch als der Gesang weiterging, öffnete ich die Tür zu Achills Zimmer, nur ein paar Zentimeter, gerade weit genug, damit ich hineinschauen konnte. Ein flüchtiger Blick auf prachtvolle Wandteppiche, einen Bronzespiegel und, ziemlich abseits gegen die Wand geschoben, ein Bett.

Etwa eine Minute später stapften schwere Schritte den Flur entlang. Männerstimmen. Ich zog mich zurück, obwohl ich wusste, dass sie mich nicht sehen konnten. Patroklos trat in das andere Zimmer, Achill folgte ihm auf dem Fuße, legte seinem Freund den Arm um die Schultern und lachte triumphierend und erleichtert. Wieder ein erfolgreicher Raubzug, wieder eine Stadt zerstört, Männer und Jungen getötet, Frauen und Mädchen versklavt – alles in allem ein guter Tag. Und die Nacht stand noch aus.

Sie sprachen davon, noch etwas zu trinken. Patroklos hatte schon die Hand auf dem Griff des Kruges und wollte einschenken – aber dann nickte Achill zu der Tür hin, wo ich stand, und seine Augen blitzten auf.

Patroklos lachte. »Oh ja, sie ist da.«

Ich trat zurück, setzte mich auf das schmale Bett und drückte meine Hände fest gegeneinander, damit sie nicht länger zitterten. Ich versuchte zu schlucken, aber mein Mund war zu trocken. Sekunden später ging die Tür auf und Achills riesiger Schatten verdeckte das Licht. Er sagte nichts, vielleicht dachte er, ich würde ihn nicht verstehen. Er wies nur mit dem Daumen auf sein Zimmer. Zitternd stand ich auf und folgte ihm.

4

Was soll ich sagen? Er war nicht grausam. Ich wartete darauf, erwartete es sogar – aber nichts dergleichen, und wenigstens war es schnell vorbei. Er vögelte so schnell, wie er tötete, und für mich machte es keinen Unterschied, ob er das eine oder das andere mit mir tat. Etwas in mir starb in dieser Nacht.

Ich lag da und hasste ihn, obwohl er natürlich nichts tat, was nicht sein gutes Recht gewesen wäre. Wenn sein Ehrengeschenk die Rüstung eines bedeutenden Königs gewesen wäre, würde er nicht geruht haben, bis er sie ausprobiert hätte: den Schild angehoben, das Schwert ergriffen, seine Länge und sein Gewicht abgeschätzt, ein paar Hiebe durch die Luft geführt. Das tat er auch mit mir. Er probierte mich aus.

Ich sagte mir, dass ich nicht schlafen würde. Ich war erschöpft, aber so angespannt, so voller Angst vor allem, was mich umgab, und am meisten vor ihm, dass ich, nachdem er fertig war und sich von mir hinunterrollte, um zu schlafen, einfach nur dalag und in die Dunkelheit starrte, steif wie ein Brett. Immer wenn ich blinzelte, kratzten meine Lider schmerzhaft über die ausgetrockneten Augen. Und doch musste ich irgendwie geschlafen haben, denn als ich erneut hinblickte, war das Licht heruntergebrannt. Achill lag mit seinem Gesicht nur wenige Zentimeter von meinem entfernt und schnarchte sanft, seine Oberlippe bewegte sich bei jedem Atemzug. Ich wollte der brennenden Hitze seines Körpers unbedingt entkommen, drückte mich an die Wand und drehte den Kopf weg, sodass ich ihn nicht anschauen musste.

Nach einigen Minuten fiel mir ein Geräusch auf. Kein neues Geräusch – ich war mir seiner die ganze Zeit bewusst gewesen, selbst in meinem halbwachen Zustand. Sein Atmen vielleicht. Aber dann dachte ich: Nein, es ist das Meer. Es musste das Meer sein – wir waren nur ein paar Hundert Fuß von der Küste entfernt. Ich lauschte und ließ mich trösten von dem unaufhörlichen Auf und Ab, dem Getöse der sich brechenden Wellen, dem knirschenden Seufzen, wenn es sich zurückzog. Es war, als läge man auf der Brust von jemandem, der einen liebt, von jemandem, dem man vollkommen vertrauen kann – obwohl das Meer niemanden liebt und man ihm niemals vertrauen kann. Ich war mir augenblicklich einer neuen Begierde bewusst: Teil davon zu sein, mich darin aufzulösen, im Meer, das nichts empfindet und dem man niemals wehtun kann.

Und dann war ich offenbar wieder eingeschlafen, denn als ich aufwachte, war er fort.

Sogleich war ich besorgt. Hätte ich vor ihm wach sein sollen, ihm vielleicht sein Frühstück richten? Ich hatte keine Ahnung, wie man an diesem trostlosen Strand Essen zubereitete oder ob das überhaupt zu meinen Pflichten gehören würde. Aber dann dachte ich, Achill hätte sicher viele Sklaven, alle für unterschiedliche Aufgaben: weben, kochen, ihm das Bad bereiten, Bettzeug und Kleidung waschen … Man würde mir früh genug mitteilen, was von mir erwartet wurde. Es war möglich, dass wenig mehr von mir erwartet wurde als das, was ich bereits ausgeführt hatte. Ich dachte über die junge Konkubine meines Vaters nach, diejenige, die er sich nach dem Tod meiner Mutter nahm – die meisten ihrer Pflichten hatte sie auf dem Rücken liegend erfüllt.

Das Bett war kalt. Ich setzte mich auf und sah, dass er eine der Türen offen gelassen hatte. Ich versuchte, mich zu orientieren. Es gab drei Türen: Eine führte in das kleine Zimmer – ich nannte es in Gedanken »den Schrank« –; eine andere führte in den kurzen Flur zur Halle und eine dritte direkt auf die Veranda, und von dort aus ging es zum Meer. Offenbar war er dort hinausgegangen, denn die Tür stand einen Spalt offen und quietschte in den Angeln.

Ich zog mir die Decke um die Schultern und ging zur Türschwelle. Eine Brise, die direkt vom Meer kam, bewegte mein Haar und kühlte den Nachtschweiß auf meiner Haut. Es war noch dunkel, obwohl der Mond, schmal wie ein abgeschnittener Fingernagel, gerade genug Licht warf, dass ich die Hütten sehen konnte. Es schienen Hunderte zu sein, die sich bis in weit in die Ferne erstreckten. Zwischen ihren dunklen, aneinandergedrängten Umrissen hindurch erhaschte ich einen Blick aufs Meer. Ich wandte den Kopf, um ins Landesinnere zu schauen, und mir fiel ein schwacher Lichtschein am Himmel auf, den ich mir zunächst nicht erklären konnte, bis ich begriff, dass es Troja sein musste. Troja, dessen Paläste und Tempel und sogar Straßen die ganze Nacht über beleuchtet waren. Hier jedoch waren die Wege zwischen den Hütten eng und blutschwarz. Ich spürte, dass ich an einen schrecklichen Ort gekommen war, das genaue Gegenteil einer großen Stadt, an einen Ort, wo Dunkelheit und Brutalität herrschten.

Dort, wo ich stand, auf der Schwelle von Achills Hütte, klang das Donnern der sich brechenden Wellen wie eine Schlacht, wie das Aufeinandertreffen von Schwertern auf Schilden. Andererseits klang für mein erschöpftes Gemüt alles wie ein Kampf, genauso wie es keine andere Farbe auf der Welt gab als Rot. Vorsichtig wagte ich mich hinaus auf das raue Holz der Veranda. Von dort aus sprang ich auf den Sand hinunter. Einen Augenblick lang stand ich da, grub meine Zehen in den feuchten Sand, erleichtert, dass ich in der Lage war, etwas zu fühlen, irgendetwas, nach der Taubheit der Nacht. Und dann machte ich mich, barfuß und nur in mein Laken gewickelt, auf in Richtung Meer.

Ich fand den Weg eher, indem ich vorantastete, als dass ich etwas sah, und stieß auf einen Pfad, der von den Hütten weg zu führen schien, zunächst zog er sich an den Rändern der Dünen entlang und fiel dann zum Stand hinunter steil ab. Auf den letzten paar Metern wurde der Weg zu einem Tunnel, Sanddünen, mit Strandgras bewachsen, erhoben sich zu beiden Seiten, ich musste einen Augenblick stehen bleiben, denn der enge Raum nahm mir den Atem. In meinem Hinterkopf lauerte die Furcht: Angenommen, er kommt zurück. Angenommen, er will mich erneut, und ich bin nicht da? Mondlicht fiel auf die Gräser, die sich bogen und sich im Wind wiegten. Ich trat auf den Strand heraus, neben mir ein Rinnsal von Brackwasser, das zwischen Felsen und Kieseln dahintröpfelte und breiter wurde, als es das Meer erreichte.

Ein neues Geräusch war nun zu hören, lauter als die Wellen, ein hektisches Klimpern, das an den Nerven zerrte. Ich brauchte eine Weile, bis ich es erkannte: Es war der Klang der Takelagen, die gegen die Mastspitzen der Schiffe schlugen. Die meisten von ihnen waren bis über die Flutlinie heraufgezogen und wurden von Gerüsten gestützt. Sie bildeten eine dunkle Masse zu meiner Linken. Nahe der Küste hatten andere Schiffe Anker geworfen – aber es waren kleine, dickbäuchige Lastschiffe, die sich von den schlanken Kriegsschiffen so sehr unterschieden wie Enten von Fischadlern. Ich wusste, dass die Kriegsschiffe gegen einen möglichen trojanischen Angriff bewacht sein würden, also zog ich mich wieder in die Dünen zurück und machte mich durch mit Buschwerk bewachsenes Heideland auf den Weg zum offenen Meer.

Hier hörte ich nur den Klang der Wellen, als würden Klingen auf Schilde schlagen. Ich ging zum Meer hinunter und hoffte, einen Blick auf Lyrnessos zu erhaschen, wo, so nahm ich an, die Feuer, die die Stadt zerstört hatten, noch immer brannten, doch je näher ich dem Wasser kam, desto dichter wurde der Dunst. Er schien aus dem Nichts gekommen zu sein – ein dichter Nebel, kalt und klamm wie die Finger eines toten Menschen. Er verwandelte die schwarzen Schiffe in gespenstische Schatten. Sie schienen nicht länger wirklich zu sein. Es kam mir merkwürdig vor, dass sich ein solcher Nebel in einer Nacht mit starkem Wind bilden und über dem Meer liegen konnte, aber er befreite mich, er machte mich unsichtbar, sogar mir selbst gegenüber.

Dort draußen, jenseits der aufgewühlten Wellen, an dem stillen Ort, wo das Meer das Land vergisst, waren die Seelen meiner toten Brüder. Man hatte ihnen die Bestattungsriten verweigert und so würde ihnen der Eintritt in den Hades verwehrt sein. Sie wären dazu verdammt, die Lebenden heimzusuchen, nicht für wenige Tage, sondern für alle Ewigkeit. Wieder und wieder sah ich, hinter geschlossenen Augenlidern, meinen jüngsten Bruder sterben. Ich trauerte um sie alle, doch besonders um ihn. Nach dem Tod meiner Mutter war er jede Nacht in mein Bett gekrochen, auf der Suche nach dem Trost, den er sich am Tag zu brauchen schämte. Dort, auf diesem windgepeitschten Strand, hörte ich ihn, wie er mich rief – so rettungslos verloren und so heimatlos wie ich selbst.

In meinem Kopf war nur noch der Gedanke, dass ich ihn erreichen wollte. Ich begann ins Meer zu waten – Knöchel, Waden, Knie, Schenkel, und dann der plötzliche, kalte Schock, als eine anschwellende Woge meinen Unterleib traf. Ich stand dort, mit gespreizten Füßen, unter denen sich der Sand bewegte, führte meine Hand nach unten und wusch ihn