12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

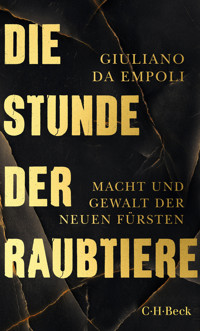

Der SPIEGEL-Bestsellerautor Giuliano da Empoli unternimmt in seinem neuen Buch eine genauso fesselnde wie erschreckende Reise zu den Schaltzentren der autokratischen Macht: vom Weißen Haus des erratischen Donald Trump zu den dunklen Tech-Lords des Silicon Valley, wo die Künstliche Intelligenz außer Kontrolle geraten ist, vom Sitz der Vereinten Nationen in New York, wo hunderte durchtriebene Handwerker der Macht auf engstem Raum ihre Interessen durchzusetzen versuchen, zum Ritz-Carlton in Riad, wo der saudische Kronprinz mit seinen Konkurrenten um die Macht im Staat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion kurzen Prozess macht.

Wie ein Machiavelli des 21. Jahrhunderts schlüpft Giuliano da Empoli in die Rolle eines illusionslosen Analytikers der Macht, der Grausamkeit, Hinterlist und die disruptive Stiftung von Chaos zu den entscheidenden Herrschaftsmitteln unserer Zeit erhebt. Sein Buch ist der dunkle Fürstenspiegel unserer Zeit, in dem Autokraten und die Konquistadoren der Tech-Industrie eine unheilvolle Allianz eingehen, um die Institutionen der Gewaltenteilung, die Menschenrechte und die regelbasierte internationale Ordnung ein für allemal zu zerstören. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben. Da Empoli kommt zu dem Schluss: Die Stunde der Raubtiere ist gekommen. Können wir ihrer Brutalität und Gier noch entrinnen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

GIULIANO DA EMPOLI

DIE STUNDE DER RAUBTIERE

Aus dem Französischen von Michaela Meßner

C.H.BECK

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Inhalt

NEW YORK, SEPTEMBER 2024

FLORENZ, MÄRZ 2012

RIAD, NOVEMBER 2024

NEW YORK, SEPTEMBER 2024

WASHINGTON, NOVEMBER 2024

CHICAGO, NOVEMBER 2017

MONTRÉAL, SEPTEMBER 2024

PARIS, SEPTEMBER 1931

BERLIN, DEZEMBER 2024

ROM, OKTOBER 1998

LISSABON, MAI 2023

LIEUSAINT, DEZEMBER 2024

ANMERKUNGEN

QUELLEN

Zum Buch

Vita

Impressum

Motto

Unter den Helden, deren exemplarisches Leben Plutarch uns schildert, sind Edelleute ziemlich selten.

CURZIO MALAPARTE

Als in die Hauptstadt des Aztekenreiches erste Nachrichten von Hernán Cortés’ Landung gelangten, rief Moctezuma II. sogleich seine engsten Berater zusammen. Welche Haltung sollte man gegenüber diesen unerwarteten Besuchern einnehmen, die an Bord merkwürdiger schwimmender Städte von wer weiß woher gekommen waren?

Einige waren der Ansicht, man müsse die Eindringlinge auf der Stelle abwehren. Es wäre für die Truppen des Herrschers keine schwere Aufgabe gewesen, mit ein paar Hundertschaften dreister Kerle fertig zu werden, die es gewagt hatten, das Land des aztekischen Dreibunds zu betreten, ohne dass man sie eingeladen hätte. Wenn man den ersten Berichten über die Fremdlinge Glauben schenken wollte, besaßen sie übernatürliche Kräfte: Sie waren nahezu vollständig von Metall bedeckt, sodass noch die spitzesten Pfeile abprallten. Sie ritten auf großen, hirschähnlichen Tieren, die ihnen blind gehorchten. Und vor allem waren sie die Herren des Feueratems und des Blasrohrdonners, mit dem sie alle, die sich ihrem Willen widersetzten, töten konnten. Und wenn es doch keine tollkühnen Barbaren waren, sondern Götter? Und wenn ihr Anführer, weiß, bärtig, mit einem glänzenden Helm bestückt, der einst vertriebene Gott wäre, die gefiederte Schlange Quetzalcóatl, die in ihr Land zurückkehrte?

In der Zwickmühle einander widersprechender Meinungen tat der Herrscher, was Politiker aller Zeiten in solchen Situationen tun: Er entschied, sich nicht zu entscheiden. Er schickte mit Geschenken beladene Botschafter zu den Fremden, um sie mit dem Glanz seiner Herrschaft zu beeindrucken, verbot ihnen jedoch, die Hauptstadt zu betreten. Das Ergebnis war, was in allen Zeiten aus dergleichen Zögerlichkeit hervorgeht: Während Moctezuma den Krieg um den Preis der Schande verhindern wollte, bekam er am Ende die Schande und den Krieg.

Im Lauf der letzten drei Jahrzehnte haben die Politiker der westlichen Demokratien sich gegenüber den Tech-Konquistadoren ganz wie die Azteken des 16. Jahrhunderts verhalten. Konfrontiert mit Blitz und Donner des Internets, der sozialen Netzwerke und der KI, unterwarfen sie sich in der Hoffnung, ein wenig Feenstaub werde auch auf sie niedergehen.

Ich weiß nicht, wie oft ich schon Degradierungsritualen dieser Art beigewohnt habe. In egal welcher Hauptstadt wiederholt sich die immergleiche Szene. Der Oligarch steigt aus seinem Privatjet, einigermaßen mies gelaunt darüber, dass man ihn zwingt, seine Zeit mit einem obsoleten Stammesführer vergeuden zu müssen, statt sie nutzbringender zur Verfolgung irgendwelcher posthumanen Zwecke einzusetzen. Nachdem er ihn mit großem Pomp unter Goldverzierungen empfangen hat, nutzt der Politiker einen Großteil der kurzen Privatunterredung, um inständig die Einrichtung irgendeines Forschungszentrums oder KI-Laboratoriums zu erbitten, und gibt sich am Ende mit einem auf die Schnelle geschossenen Selfie zufrieden.

Wie bei Moctezuma hat die Fügsamkeit unserer Regierungsvertreter zur Sicherung ihres Überlebens nicht ausgereicht: Solange sie sich noch in einer unterlegenen Position befanden, respektierten die Konquistadoren scheinbar deren Autorität, setzten danach aber schrittweise ihre Herrschaft durch. Heute hat die Stunde der Raubtiere geschlagen, und die Dinge entwickeln sich überall auf eine Weise, dass «mit Eisen und Feuer besprochen und erledigt [wird], was einmal besprochen und erledigt werden muss».[1]

*

Dieses kleine Buch schildert jene Ereignisse aus der Sicht eines aztekischen Schreibers und auf seine eigene Weise: eher in Bildern als in Begriffen. Es versucht den Atem einer Welt in dem Augenblick einzufangen, in dem sie in den Abgrund stürzt – und die eiskalte Machtergreifung einer anderen, die an ihre Stelle tritt.

NEW YORK, SEPTEMBER 2024

Vier in Braun gekleidete Männer begleiten den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde. Einer ist etwas größer, ein anderer etwas dicker, aber sie alle haben die gleichen grauen Haare, eine runzelige Haut, die verbrauchte Miene von Bürokraten oder ehemaligen Kämpfern, die zu Bürokraten wurden. Wenn sie sich setzen, lassen ihre braunen Hosen kurze, graue Socken zum Vorschein kommen, die in billigen Schuhen stecken. Als Abbas seinen Monolog über die laufende Tragödie anstimmt, verharren die Braungekleideten vollkommen reglos, ein einziger Ausdruck unbestimmten Bedauerns auf allen vier Gesichtern. Zu gegebener Zeit zieht ihr Oberhaupt eine Parallele zu den Kriegen von 1948 und 1967, die Hundertausende Palästinenser ins Exil gezwungen haben. Wer weiß, wo die vier sich damals befanden. Alle wahrscheinlich gerade erst geboren, dann Jugendliche, von den gewaltsamen Zufällen der Geschichte hin und her geschubst, wer weiß wohin. Ihr Gesichtsausdruck ändert sich nicht, sie sind zu müde. Er ändert sich auch dann nicht, als der französische Präsident das Wort ergreift. Einige von ihnen verstehen vielleicht die Sprache. Die anderen müssen die Übersetzung des Dolmetschers abwarten. Aber nichts scheint die Mauer ihrer Erschöpfung durchdringen zu können, selbst dann nicht, als das Gespräch zwischen den beiden Staatschefs sich belebt.

Bis ein bestimmtes Wort fällt. Ein einziges Wort, unerwartet im Fluss all der Worte, die man schon gleich vorneweg unter Tausende von Worten einreiht, die bei solchen Begegnungen üblich sind. Bei diesem Wort kommt Bewegung in die Braungekleideten. Ihre in sich zusammengesackten Körper wenden sich den beiden Präsidenten zu, plötzlich leuchten ihre Augen. Sie holen kleine Hefte heraus, beginnen sich Notizen zu machen und tauschen verstohlene, fast schon freudige Blicke.

Niemand verkörpert besser als Lula «diese Mischung aus Staatsmann und kleinem Jungen», die Mérimée bereits bei Palmerston beobachtete.[2] Er verhaspelt sich, nennt Macron «Sarkozy», auch er hat schon zu viel gesehen, ein Arbeiterleben, dreißig Jahre Kampf, Gefängnis, dann zwei Amtszeiten als Präsident von Brasilien, das Familienprogramm Bolsa Família, das Millionen von Brasilianern aus der absoluten Armut herausgeholt hat. Dann der Sturz, wieder muss er ins Gefängnis, wegen eines absurden Skandals, anschließend der Freispruch, die Wiederauferstehung, und dann, mit sechsundsiebzig Jahren erneut die Wahl zum Präsidenten. Kein anderer Staatsführer der Welt hat einen solchen Werdegang vorzuweisen. Lula macht Scherze, er provoziert, er hat schon alles erlebt, aber er kann noch mitreißen, er weiß, wie man Menschen zum Lachen bringt und sie bewegt, er betritt einen Saal voller Staatschefs, und die Bühne gehört ihm.

Gegen Ende der Versammlung spricht er über Haiti, dessen Hauptstadt sich in den Händen von Gangs befindet, verspricht, sich der Sache anzunehmen. Der französische Präsident stellt ihm Dany Laferrière vor, der gerade von da kommt. Lula ist hocherfreut, umarmt Dany, klopft ihm auf den Rücken wie einem vor langer Zeit verlorenen Bruder. «Und hier noch ein Schriftsteller», sagt Macron zu ihm. «Aber ich bin nur Italiener», sage ich leicht verlegen. Lula lacht und tröstet mich mit einer Umarmung.

Der Leibwächter des iranischen Präsidenten steht vor der Tür des kleinen Saals, in dem sein Chef mit dem französischen Präsidenten spricht. Ein Sicherheitsbeamter des Elysée-Palasts nähert sich. «Monsieur, Sie können hier nicht stehenbleiben.» Der Iraner zeigt keine Regung. Der Franzose bleibt beharrlich. «Monsieur, ich sehe, dass Sie eine Waffe tragen, das ist unzulässig. Sie befinden sich hier auf französischem Territorium.» Der Iraner mustert ihn gründlich: «Mein Präsident ist da drin.» «Meiner auch, ich versichere Ihnen, er ist nicht in Gefahr.» Der Iraner ist bereit, ein paar Zentimeter zu weichen. Der Beamte des amerikanischen Secret Service schaltet sich ebenfalls ein: «Mister, Sie haben nicht das Recht, hier stehenzubleiben.» Der Iraner rührt sich nicht. «Außerdem sehe ich, dass Sie eine Waffe tragen, das ist unzulässig. Sie sind hier auf amerikanischem Territorium.» Der Franzose ist einen Augenblick abgelenkt. Der Iraner nutzt die Gelegenheit, geschwind seine ursprüngliche Position vor der Tür wieder einzunehmen. «Monsieur, Sie können hier nicht stehenbleiben!» Und der Reigen beginnt von vorn.

Wie das Waterloo des Fabrice del Dongo kann die Generalversammlung der Vereinten Nationen nicht in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Es gibt die Perspektive der Leader, die überzeugt sind, der Motor der Welt zu sein, meist müssen sie sich der Notwendigkeit beugen, gelegentlich können sie das Event gestalten, was nicht immer zum Besseren ist. Und dann die der Berater und Sherpas, die ihr Netz spannen und verschwörerische Blicke tauschen, weil sie das Vorher und das Nachher kennen, weil sie wissen, was sich auf der Bühne abspielt und was sich den Blicken entzieht. Und es gibt die der Leibwächter, die sich wie Porzellanhunde anschauen und die leiden, weil schon das Konzept eines Sicherheitsabstands hier ins Reich der Utopie gehört.

Und jetzt nehmen Sie diese drei Ebenen: die Leader, die Berater und die Leibwächter, und multiplizieren sie mit dreiundneunzig, der Anzahl der Landesdelegationen, die auf der Generalversammlung vertreten sind. Jede einzelne Delegation hat die unerschütterliche Gewissheit, Zentrum der Welt zu sein. Selbst Tuvalu. Selbst Ost-Timor. Jetzt werden Sie verstehen, warum die Vereinten Nationen nicht funktionieren können. Aber vielleicht auch, warum wir nicht auf sie verzichten können.

Das Schlimme auf dieser Erde ist, dass jeder seine Gründe hat. Diese Erkenntnis von Jean Renoir ist hier in die Form einer Institution gebracht, deren oberstes Ziel es ist, die Begegnung zwischen all diesen Gründen zu ermöglichen. Doch das ist kein theoretischer Vorgang. Die Generalversammlung der UNO zeichnet sich vor allem durch ihre Körperlichkeit aus.

Die Körper der Staatsoberhäupter, gewöhnt an die Weitläufigkeit ihrer Paläste, in denen sie normalerweise residieren, befinden sich in den klaustrophobischen Fluren und Sälen des Glaspalastes (der seinem Namen keine Ehre macht) auf engstem Raum zusammengepfercht. Die Körper der Berater, der Sherpas, hocken kerzengerade auf ihren Klappstühlchen, lauern im Fluss der rituellen Floskeln dem Wort auf, das es ihnen gestattet, allen Widrigkeiten zum Trotz vorzupreschen. Und die Körper der Leibwächter, die man an der Verrichtung ihrer Arbeit hindert, die sich aufregen oder die Dinge mit philosophischer Gelassenheit hinnehmen, rennen, um nicht abgedrängt zu werden, rempeln andere Körper an.

Der Körper der Mächtigen ist eine abstrakte Einheit. Eingebunden in den Pomp der Rituale, die seinem Leben den Takt geben, ins Gold der Paläste, die Sirenen der Umzüge, wird er zu einem Symbol, zur Verkörperung einer kollektiven Einheit, der Nation, des Staates. Doch damit sich die Metamorphose vollziehen kann, damit ein einfacher menschlicher Körper die Inkarnation von Millionen anderer Körper werden kann, braucht es Platz, braucht es Räume mit «für die kleine Zahl der Gäste allzu mächtigen Ausmaßen», die Stille und den «reglosen Prunk», den Flaubert den königlichen Residenzen zuschrieb.[3]

Im Alten Ägypten waren die Stufen, die zu den Füßen der Pharaonen führten, größer als notwendig, damit der Einzelne seine Unterlegenheit spürte. Die Reichskanzlei in Berlin, die Albert Speer für Hitler entworfen hat, bestand im Wesentlichen aus einem endlosen, fünfhundert Meter langen Gang, den die Besucher durchqueren mussten, bevor sie in das Büro mit den blutroten Wänden gelangten, in dem der Führer sie erwartete.

Distanz, Unerreichbarkeit – je ferner das Individuum, desto stärker verdrängt das abstrakte Symbol den physischen Körper. Nur dass die Räume im Sitz der UNO zu eng sind, zu voll von Mächtigen: Siebenundachtzig Staatschefs im Jahr 2024, dabei sind die achtundzwanzig Regierungschefs, die Minister, Botschafter, Leiter internationaler Organisationen, Anführer der Europäischen Union und der NATO noch gar nicht mitgezählt. Folglich kann die Wandlung nicht stattfinden, und der physische Körper bleibt bestehen.