12,99 €

Mehr erfahren.

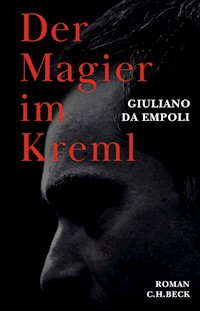

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In Frankreich der #1 Bestseller und vielfach ausgezeichnet: Ein Ereignis ist «Der Magier im Kreml» von Giuliano da Empoli, ein auf realen Personen und wahren Begebenheiten basierender Roman, der für Furore gesorgt hat: die Beichte Wadim Baranows, des fiktiven, einflussreichsten Beraters Putins, und die Innenansicht eines immer tödlicheren Machtzentrums, abgründig, erhellend und brillant geschrieben. Dieser Roman führt uns ins Zentrum der russischen Macht, wo permanent Intrigen gesponnen werden. Und wo Vadim, der zum wichtigsten Spindoktor des Regimes geworden ist, ein ganzes Land in ein politisches Theater verwandelt, in dem es keine andere Realität als die Erfüllung der Wünsche des Präsidenten gibt. Doch Vadim ist kein gewöhnlicher Ehrgeizling: Der Regisseur, der sich unter die Wölfe verirrt hat, gerät immer tiefer in die Machenschaften des Systems, das er selbst mit aufgebaut hat, und wird alles daransetzen, um dort wieder herauszukommen. Er nimmt den Erzähler mit auf eine Reise ins Herz der Finsternis. "Der Magier im Kreml" ist ein großer Roman über das zeitgenössische Russland und die Entstehung seiner medial inszenierten und vollkommen fiktiven, aber auch tödlichen Realität, einem Imperium der Lüge. Er enthüllt nicht nur die Hintergründe der Putin-Ära, sondern bietet auch eine hellsichtige Betrachtung über die Macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Giuliano da Empoli

DER MAGIER IM KREML

Roman

Aus dem Französischen von Michaela Meßner

C.H.BECK

Zum Buch

Man nennt ihn den «Magier im Kreml». Der rätselhafte Vadim Baranow war Regisseur und Produzent von Reality-TV-Shows, bevor er zur grauen Eminenz von Putin wird. Nachdem er als politischer Berater von der Bühne verschwindet, werden immer mehr Legenden über ihn verbreitet. Bis er eines Nachts dem Ich-Erzähler dieses Buches, der seit Langem in Moskauer Archiven forscht, seine Geschichte anvertraut …

Dieser Roman führt uns ins Zentrum der russischen Macht, wo permanent Intrigen gesponnen werden. Und wo Vadim, der zum wichtigsten Spindoktor des Regimes geworden ist, ein ganzes Land in ein politisches Theater verwandelt, in dem es keine andere Realität als die Erfüllung der Wünsche des Präsidenten gibt. Doch Vadim ist kein gewöhnlicher Ehrgeizling: Der Regisseur, der sich unter die Wölfe verirrt hat, gerät immer tiefer in die Machenschaften des Systems, das er selbst mit aufgebaut hat, und wird alles daransetzen, um dort wieder herauszukommen. Er nimmt den Erzähler mit auf eine Reise ins Herz der Finsternis. «Der Magier im Kreml» ist ein großer Roman über das zeitgenössische Russland und die Entstehung seiner medial inszenierten und vollkommen fiktiven, aber auch tödlichen Realität, einem Imperium der Lüge. Er enthüllt nicht nur die Hintergründe der Putin-Ära, sondern bietet auch eine hellsichtige Betrachtung über die Macht.

Über den Autor

Giuliano da Empoli ist ein italo-schweizerischer Schriftsteller und Wissenschaftler. Er ist der Gründer von Volta, einem pro-europäischen Think Tank mit Sitz in Mailand, und Professor für Vergleichende Politikwissenschaft an der Sciences-Po Paris. Zuvor war er stellvertretender Bürgermeister für Kultur in Florenz und Berater des italienischen Ministerpräsidenten Renzi. Er ist Autor zahlreicher, international veröffentlichter Essays, darunter zuletzt «Ingenieure des Chaos» (2020) über neue Propagandatechniken, das auch ins Deutsche übersetzt wurde. «Der Magier im Kreml» ist sein erster Roman.

Über die Übersetzerin

Michaela Meßner lebt als Literaturübersetzerin in München und hat u.a. Werke von Alexandre Dumas, Anne und Emily Brontë, César Aira und Négar Djavadi ins Deutsche übertragen. 1992 erhielt sie den Raymond-Aron-Preis.

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Danksagung

Zitatnachweis

Für Alma

Das Leben ist eine Komödie. Man muss sie ernsthaft spielen.

Alexandre Kojève

1

Es kursierten schon lange die unterschiedlichsten Gerüchte über ihn. Manche sagten, er habe sich in ein Kloster auf dem Berg Athos zurückgezogen, um zwischen Steinen und Eidechsen zu beten, andere schworen, ihn in einer Villa in Sotogrande gesehen zu haben, umschwärmt von vollgekoksten Models. Wieder andere behaupteten, sie seien auf der Startbahn des Flughafens von Schardscha, im Hauptquartier der Donbass-Milizen oder in den Ruinen von Mogadischu auf seine Spuren gestoßen.

Seit Wadim Baranow sein Amt als Berater des Zaren niedergelegt hat, haben sich die Geschichten über ihn nicht in Luft aufgelöst, sondern vervielfacht. So ist das manchmal. Die meisten Machtmenschen beziehen ihre Aura aus der Position, die sie innehaben. Sobald sie diese verlieren, ist es, als habe man ihnen den Stecker gezogen. Sie fallen in sich zusammen wie die Puppen vor den Vergnügungsparks. Man begegnet ihnen auf der Straße und kann nicht verstehen, warum so unbedeutende Menschen so große Leidenschaften wecken konnten.

Baranow gehörte einer anderen Spezies an. Auch wenn ich beim besten Willen nicht sagen könnte, welcher. Auf Porträtfotos erblickte man einen kräftigen, wenngleich wenig athletischen Mann, der nahezu immer dunkle Farben und Anzüge trug, die ihm etwas zu groß waren. Er hatte ein unscheinbares, geradezu kindliches Gesicht, einen blassen Teint, schwarze, sehr glatte Haare und eine Erstkommunionsfrisur. In einem Video, das bei irgendeinem offiziellen Treffen aufgenommen wurde, sah man ihn lachen, was in Russland, wo schon ein einfaches Lächeln als Zeichen von Schwachsinn gilt, höchst selten ist. Tatsächlich erweckte er den Eindruck, nicht sonderlich auf seine äußere Erscheinung zu achten. Ein seltsamer Zug, wenn man bedenkt, dass genau das seine Aufgabe war: Spiegel im Kreis aufzustellen, um aus einem Fünkchen die größte Zauberwirkung zu schlagen.

Baranow bewegte sich in einer Wolke von Rätseln durchs Leben. Die einzige mehr oder minder gesicherte Tatsache war sein Einfluss auf den Zaren. In den fünfzehn Jahren, die er in dessen Diensten stand, hat er entscheidend zum Aufbau seiner Macht beigetragen. Man nannte ihn den «Magier im Kreml», den «neuen Rasputin».

Damals war seine Rolle nicht scharf umrissen gewesen. War das Tagesgeschäft abgewickelt, tauchte er im Büro des Präsidenten auf. Dabei hatten ihn die Sekretäre gar nicht benachrichtigt. Vielleicht rief ihn der Zar höchstpersönlich über eine Direktleitung an. Oder aber er selbst erriet den genauen Zeitpunkt, dank jener außerordentlichen Fähigkeiten, die in aller Munde waren, von denen aber niemand genau sagen konnte, worin sie eigentlich bestanden. Manchmal gesellte sich jemand zu ihnen. Ein beliebter Minister etwa oder der Chef eines Staatsunternehmens. Doch da in Moskau grundsätzlich niemand jemals etwas sagt, und das schon seit Jahrhunderten, konnte die Anwesenheit dieser gelegentlichen Zeugen auch kein Licht auf die nächtlichen Aktivitäten des Zaren und seines Beraters werfen. Es kam jedoch vor, dass man über die Folgen aufgeklärt wurde. Eines Morgens erfuhr Russland beim Erwachen, der reichste und bekannteste Geschäftsmann des Landes, das Symbol des neuen kapitalistischen Systems, sei verhaftet worden. Ein andermal waren alle vom Volk gewählten Präsidenten der Republiken der Russischen Föderation entlassen worden. Von nun an würde der Zar und niemand sonst sie ernennen, hatten die ersten Morgennachrichten den noch im Halbschlaf liegenden Bürgern verkündet. Meist blieben die Folgen dieser schlaflosen Nächte allerdings unsichtbar. Erst Jahre später stellte man Veränderungen fest, die völlig natürlich erschienen, obwohl sie in Wirklichkeit das Ergebnis gründlicher Arbeit waren.

In jenen Jahren war Baranow sehr zurückhaltend. Er trat nie in Erscheinung und ein Interview zu geben kam ihm nicht in den Sinn. Eine Angewohnheit hatte er jedoch angenommen. Hin und wieder schrieb er etwas, entweder einen kleinen Essay, den er in einer obskuren unabhängigen Zeitschrift veröffentlichte, oder eine Studie über Militärstrategie für die Spitzen der Armee, manchmal sogar eine Erzählung, in der er in bester russischer Tradition einen Hang zum Paradoxen bewies. Er zeichnete diese Texte nie mit seinem Namen, spickte sie aber mit allerlei Anspielungen, als Schlüssel zur Interpretation der neuen Welt, die aus den schlaflosen Nächten im Kreml hervorgegangen war. Zumindest glaubten das die Moskauer Höflinge und die ausländischen Kanzlerämter, die darum wetteiferten, Baranows obskure Formeln als Erste zu entschlüsseln.

Das Pseudonym, hinter dem er sich bei solchen Gelegenheiten versteckte, Nicolas Brandeis, sorgte für weitere Verwirrung. Die Eifrigsten hatten erkannt, dass sich hinter diesem Namen die Nebenfigur aus einem zweitrangigen Roman von Joseph Roth verbarg. Ein Tartarus, eine Art deus ex machina, der in den entscheidenden Momenten der Erzählung auftauchte, um sogleich wieder zu verschwinden. «Denn es gehört keine Stärke dazu, etwas zu erobern», sagte er. «Alles ist morsch und ergibt sich ihnen. Aber verlassen, verlassen, darauf kommt es an.» Ganz wie die Figuren in Roths Roman die Handlungen des Tartarus hinterfragten, dessen ungeheure Gleichgültigkeit die Garantie für allen Erfolg war, jagten die Würdenträger des Kreml und ihre Entourage dem kleinsten Hinweis hinterher, der Baranows Gedanken und damit die Absichten des Zaren enthüllen könnte. Diese Mission war umso aussichtsloser, als der Magier im Kreml davon überzeugt war, die Grundlage des Fortschritts sei das Plagiat, weshalb man nie wusste, inwieweit er nun die eigenen Ideen zum Ausdruck brachte oder mit denen eines anderen spielte.

Die Apotheose dieser Doppeldeutigkeit ereignete sich an einem Winterabend, an dem sich die kompakte Masse der Prunklimousinen mit ihrem Gefolge von Sirenen und Leibwächtern zu einem kleinen Avantgarde-Theater bewegte, in dem ein Einakter aufgeführt wurde, dessen Autor Nicolas Brandeis hieß. Da sah man Bankiers, Ölmagnaten, Minister und FSB-Generäle neben ihren mit Saphiren und Rubinen behangenen Geliebten Schlange stehen, um sich in einem Saal, von dessen Existenz sie bis dahin nicht einmal etwas geahnt hatten, auf zerschlissenen Sesseln niederzulassen und einer Aufführung beizuwohnen, die sich von Anfang bis Ende über die Ticks und kulturellen Ambitionen von Bankiers, Ölmagnaten, Ministern und Generälen des Inlandsgeheimdienstes lustig machte. «In einem zivilisierten Land würde es zum Bürgerkrieg kommen», behauptete der Held des Stücks an einer Stelle, «aber bei uns gibt es keine Bürger, also wird es sich bloß um einen Krieg zwischen Lakaien handeln. Das ist nicht schlimmer als ein Bürgerkrieg, nur ein bisschen abstoßender und elender.» An jenem Abend ward Baranow im Saal nicht gesehen, doch die Bankiers und Minister spendeten vorsichtshalber frenetischen Beifall: Einige behaupteten, der Autor beobachte das Parkett durch ein winziges Bullauge rechts neben der Loge.

Doch selbst diese etwas kindischen Zerstreuungen konnten nichts gegen Baranows Unbehagen ausrichten. Ab einem bestimmten Zeitpunkt begannen die wenigen Menschen, die ihm begegneten, ihm eine immer schlechtere Laune zu attestieren. Es hieß, er sei ruhelos und müde. Sei mit den Gedanken woanders. Er hatte zu früh angefangen, und jetzt langweilte er sich. Er war von sich selbst gelangweilt. Und vom Zaren auch. Der wiederum langweilte sich nie. Und dessen war er sich auch bewusst. Und begann Baranow zu hassen. Was? Ich habe dich hierhergebracht, und du wagst es, dich zu langweilen? Die Gefühle, die in politischen Beziehungen mitschwingen, sollte man nie unterschätzen.

Bis Baranow schließlich eines Tages verschwand. In einer kurzen Mitteilung aus dem Kreml wurde der Rücktritt des politischen Beraters des Präsidenten der Russischen Föderation verkündet. Danach verlor sich jede Spur, wenn man einmal davon absah, dass er weltweit immer mal wieder irgendwo aufzutauchen schien, was jedoch niemand je bestätigen konnte.

Als ich ein paar Jahre später nach Moskau kam, schwebte die Erinnerung an Baranow wie ein undeutlicher, von einem überdies massigen Körper befreiter Schatten über mir, der hier und da in Erscheinung treten konnte, wann immer seine Erwähnung nützlich erschien, um eine besonders obskure Maßnahme des Kreml zu veranschaulichen. Und da Moskau – die unergründliche Hauptstadt einer neuen Epoche, deren Konturen niemand zu fassen vermochte – unerwartet in den Vordergrund gerückt war, besaß der ehemalige Magier im Kreml sogar unter uns Ausländern seine Exegeten. Ein BBC-Journalist hatte einen Dokumentarfilm gedreht, in dem er Baranow dafür verantwortlich machte, die Bühnentricks des Avantgarde-Theaters in die Politik implementiert zu haben. Einer seiner Kollegen hatte ein Buch geschrieben, in dem der Berater als eine Art Zauberkünstler dargestellt wurde, der mit einem Fingerschnipsen Figuren und Parteien erscheinen und wieder verschwinden ließ. Ein Professor hatte ihm eine Monografie gewidmet: Wadim Baranow und die Erfindung der Fake Democracy. Jeder fragte sich, was der Mann in jüngster Zeit eigentlich tat. Hatte er immer noch Einfluss auf den Zaren? Welche Rolle hatte er im Krieg gegen die Ukraine gespielt? Und welchen Beitrag hatte er bei der Ausarbeitung der Propagandastrategie geleistet, die auf das geopolitische Gleichgewicht des Planeten so eklatante Auswirkungen haben sollte?

Ich persönlich verfolgte all diese Mutmaßungen aus einer gewissen Distanz. Die Lebenden haben mich schon immer weniger interessiert als die Toten. Ich fühlte mich verloren in der Welt, bis ich entdeckte, dass ich die meiste Zeit in ihrer Gesellschaft verbringen konnte, statt mich mit meinen Zeitgenossen herumzuschlagen. Daher besuchte ich damals in Moskau, wie an allen anderen Orten auch, vorwiegend Bibliotheken und Archive, ein paar Restaurants und ein Café, in dem sich die Kellner nach und nach an meine einzelgängerische Anwesenheit gewöhnt hatten. Ich blätterte in alten Büchern, ging im fahlen Winterlicht spazieren und erwachte jeden Spätnachmittag im Dampf der Bäder der Selesnewskajastraße zu neuem Leben. Abends schloss dann eine kleine Bar im Stadtviertel Kitai-Gorod großzügig die Pforten des Vergessens hinter mir. Fast überall lief ein herrliches Phantom neben mir her, in dem ich für einige der Gedankengänge, denen ich nachhing, einen potenziellen Verbündeten gefunden hatte.

Oberflächlich betrachtet, war Jewgeni Samjatin ein Autor des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, hineingeboren in ein Dorf von Zigeunern und Pferdedieben und von der zaristischen Herrschaft wegen seiner Teilnahme an der Revolution von 1905 verhaftet und in die Verbannung geschickt. Der für seine Erzählungen geschätzte Schriftsteller hatte zudem als Schiffsingenieur in England gearbeitet, wo er Eisbrecher gebaut hatte. Nachdem er 1918 nach Russland zurückgekehrt war, um an der bolschewistischen Revolution teilzunehmen, hatte Samjatin schnell erkannt, dass das Paradies der Arbeiterklasse nicht auf der Tagesordnung stand. Also hatte er begonnen, einen Roman zu schreiben: Wir. Und dabei trat eines dieser unglaublichen Phänomene auf, durch die uns verständlich wird, was ein Physiker mit der Hypothese von der gleichzeitigen Existenz von Paralleluniversen sagen will.

Nach 1922 war Samjatin kein einfacher Schriftsteller mehr, er war zu einer Zeitmaschine geworden. Er dachte, er habe eine scharfe Kritik an dem im Aufbau befindlichen Sowjetsystem verfasst. Selbst seine Zensoren hatten ihn so gelesen, weshalb sie die Veröffentlichung verboten hatten. Doch in Wahrheit richtete Samjatin sich gar nicht an sie. Ohne sich dessen selbst bewusst zu sein, hatte er ein Jahrhundert übersprungen und sich direkt an unsere Zeit gewandt. Wir beschrieb eine von der Logik beherrschte Gesellschaft, in der alles in Zahlen umgewandelt wurde und das Leben jedes Einzelnen bis ins kleinste Detail geregelt war, um maximale Effizienz zu gewährleisten. Eine unerbittliche, aber bequeme Diktatur, in der es für jeden möglich war, in einer Stunde einfach per Knopfdruck drei Sonaten zu produzieren, und in der die Geschlechterbeziehungen durch einen automatischen Mechanismus geregelt wurden, der die kompatibelsten Partner ermittelte und die Möglichkeit eröffnete, sich mit jedem einzelnen zu paaren. In Samjatins Welt war alles transparent, selbst auf der Straße, wo eine Membran, gestaltet wie ein Kunstwerk, die Gespräche der Fußgänger aufzeichnete. Und natürlich mussten an einem solchen Ort auch die Wahlen öffentlich sein: «Es heißt, die Alten hätten ihre Wahlen irgendwie geheim durchgeführt, indem sie sich wie Diebe versteckten», sagt die Hauptfigur D-503 an einem bestimmten Punkt. «Wozu diese ganze Heimlichtuerei erforderlich war, ist bis heute nicht endgültig geklärt. Wir aber haben nichts zu verbergen und keinerlei Grund, uns zu schämen: Wir feiern unsere Wahlen öffentlich, ehrlich, am hellichten Tage. Ich sehe, wie alle für den Wohltäter stimmen; alle sehen, wie ich für den Wohltäter stimme.»

Nachdem ich Samjatin entdeckt hatte, wurde er zu meiner Obsession. Mir schien, dass sein Werk alle Fragen unserer Epoche in sich vereinte. Wir beschrieb nicht nur die Sowjetunion, es erzählte vor allem von der glatten, von allen Unebenheiten bereinigten Welt der Algorithmen, von der entstehenden globalen Matrix und im Kontrast dazu von der hoffnungslosen Unzulänglichkeit unserer primitiven Gehirne. Samjatin war ein Orakel, er wandte sich nicht nur an Stalin: Er nahm alle künftigen Diktatoren ins Visier, die Oligarchen des Silicon Valley ebenso wie die Mandarine der chinesischen Einheitspartei. Sein Buch war die letzte Waffe gegen den digitalen Bienenstock, der den Planeten zu überziehen begann, und meine Aufgabe war es, sie auszugraben und in die passende Richtung zu lenken. Das eigentliche Problem war, dass die mir zur Verfügung stehenden Mittel nicht gerade geeignet waren, Mark Zuckerberg oder Xi Jinping in Angst und Schrecken zu versetzen. Unter Berufung auf die Tatsache, dass Samjatin, nachdem er Stalin entkommen war, in Paris seinen Lebensabend verbracht hatte, konnte ich meine Universität davon überzeugen, eine Forschungsarbeit über ihn zu finanzieren. Ein Verlag hatte ein vages Interesse an einer geplanten Neuauflage von Wir bekundet, und ein befreundeter Dokumentarfilmproduzent konnte sich durchaus vorstellen, aus dem Buch etwas zu machen. «Versuch, an Material heranzukommen, wenn du in Moskau bist», sagte er zu mir, während er in einer Bar im neunten Bezirk einen Negroni schlürfte.

Doch gleich nach meiner Ankunft in Moskau wurde ich von meiner Mission abgelenkt, denn auf meinen täglichen Streifzügen durch die vereisten Gassen des Arbat und der Petrowka entdeckte ich, dass diese unbarmherzige Stadt auch einen zarten Zauber entfalten konnte. Die finstere Wirkung der abweisenden stalinistischen Fassaden verblasste im bleichen Schein der alten Bojarenhäuser, und selbst der Schnee, den die Räder der endlosen Prozession schwarzer Limousinen in Schlamm verwandelt hatten, fand in den versteckten Höfen und kleinen Gärten, die von Geschichten längst vergangener Zeiten munkelten, seine Reinheit wieder.

All diese temporalen Schichten, Samjatins Zwanzigerjahre und die dystopische Zukunft von Wir, die von Stalin in die Stadt gemeißelten Narben und die freundlicheren Spuren des vorrevolutionären Moskau, vermischten sich in mir und führten zu dieser zeitlichen Verschiebung, die für mein damaliges Leben vollkommen normal war. Dennoch verlor ich auch nicht völlig das Interesse an dem, was um mich herum geschah. Ich las damals schon keine Zeitungen mehr, doch die sozialen Netzwerke gaben meinem begrenzten Informationsbedarf reichlich Nahrung.

Unter den russischen Profilen, denen ich folgte, befand sich auch das eines gewissen Nicolas Brandeis, wahrscheinlich ein Student, der in einer Einzimmerwohnung in Kasan hauste, und nicht der Magier im Kreml, doch vorsichtshalber folgte ich ihm. In Russland weiß nie jemand was, damit muss man sich abfinden oder das Land verlassen. Es war keine große Sache, denn Brandeis postete nur alle zehn oder vierzehn Tage einen Satz, kommentierte niemals das aktuelle Tagesgeschehen, zitierte versteckt literarische Fragmente und Liedstrophen oder bezog sich auf die Paris Review – was die These vom Kasaner eher bestätigte.

«Im Paradies ist alles erlaubt, nur die Neugierde nicht.»

«Ist dein Freund gestorben, begrabe ihn nicht. Bleib ein wenig abseits stehen und warte. Die Geier werden kommen und du wirst viele neue Freunde finden.»

«Es gibt nichts Traurigeres auf der Welt, als mitansehen zu müssen, wie eine gesunde, starke Familie von einer dummen Banalität in Stücke gerissen wird. Einem Wolfsrudel etwa.»

Der junge Mann hatte ein leicht melancholisches Gemüt, passte aber eher gut zum lokalen Charakter.

Eines Abends ging ich nicht in meine Stammkneipe, sondern blieb zu Hause, um zu lesen. Ich hatte zwei Zimmer im obersten Stockwerk eines schönen Gebäudes aus den Fünfzigerjahren gemietet, das von deutschen Kriegsgefangenen gebaut worden war, eine Art Moskauer Statussymbol: Macht und bürgerlicher Komfort, die, wie hier üblich, auf einer soliden Basis Unterdrückung fußten. Vor dem Fenster wurde das orange Leuchten der Stadt von den Peitschenhieben eines turbulenten Schneefalls getrübt. In der Wohnung herrschte jene Unordnung, die ich nahezu überall verbreite: Bücherstapel, Fast-Food-Kartons und halb leere Weinflaschen. Marlene Dietrichs Stimme umflorte das Ganze mit einem Hauch von Dekadenz und unterstrich das Fremdheitsgefühl, damals die Hauptquelle meiner Freuden.

Ich hatte Samjatin gegen eine Erzählung von Nabokov eingetauscht, durch die ich allerdings wie üblich langsam eingeschläfert wurde: Der Pensionsgast des Montreux Palace ist für meinen Geschmack schon immer ein wenig zu raffiniert gewesen. Von mir unbemerkt, löste sich mein Blick alle paar Minuten auf der Suche nach Trost von dem Buch und fiel unweigerlich auf das unheilvolle Tablet. Dort tauchte, verloren zwischen empörten Aufschreien über Tagesaktuelles und Koalafotos, plötzlich dieser Satz auf: «Sonst leben wir in unseren durchsichtigen, wie aus flimmernder Luft gewebten Wänden stets sichtbar für alle ewig vom Licht umflossen. Wir haben nichts voreinander zu verbergen.» Samjatin. Ihn in meinem Newsfeed aufploppen zu sehen, war für mich wie ein Hammerschlag. Fast automatisch ließ ich Brandeis’ Tweet den aus Wir zitierten Satz folgen: «… und außerdem erleichtert diese Lebensweise die mühsame und grandiose Arbeit der Schützer. Wer weiß, was andernfalls alles geschehen könnte.»

Dann warf ich mein Tablet quer durch den Raum, um mich zu zwingen, das Buch weiterzulesen. Aus Rache meldete mir das höllische Objekt am nächsten Morgen, als ich es gerade unter den Kissen hervorkramte, den Empfang einer neuen Nachricht. «Ich wusste gar nicht, dass S in Frankreich noch gelesen wird.» Brandeis hatte mir um drei Uhr morgens geschrieben. Ich antwortete, ohne darüber nachzudenken: «S ist der geheime König unserer Zeit.» Dem folgte die Frage: «Wie lange bleiben Sie in Moskau?»

Kurzes Zögern: Woher wusste dieser junge Student, wo ich mich aufhielt? Dann wurde mir bewusst, dass man, mit ein wenig Zwischen-den-Zeilen-Lesen vielleicht, aus einigen Tweets der letzten Wochen schließen konnte, dass ich mich hier befand. Ich antwortete, das wisse ich noch nicht so genau, und ging dann hinaus in die eisige Stadt, um die täglichen Rituale meines Einzelgänger-Daseins zu befolgen. Bei meiner Rückkehr wartete eine neue Nachricht auf mich. «Wenn Sie immer noch an S interessiert sind, gäbe es da etwas, das ich Ihnen gern zeigen würde.»

Warum nicht? Ich hatte nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall würde ich einen literaturbegeisterten Studenten kennenlernen, der hin und wieder ein wenig trübsinnig war. Doch diesem Problem ist in der Regel mit ein paar Gläsern Wodka beizukommen.

2

Das Auto wartete mit laufendem Motor am Straßenrand. Ein schwarzer Mercedes, brandneues Modell – Standard im Moskauer Verkehr. Zwei kräftige Gestalten standen davor und rauchten stumm. Als einer der beiden mich sah, öffnete er die Tür zum Rücksitz und nahm anschließend neben dem Fahrer Platz.

Ich machte keinerlei Anstalten, ein Gespräch zu beginnen. Die Erfahrung hatte mich gelehrt, dass meine Begleiter mir ohnehin nur einsilbig antworten würden. Die Leute hier nennen sie Briefmarken, weil sie fest an ihren Schützlingen kleben müssen. Wortkarge Typen, die eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Einmal die Woche werden sie von ihrer Mutter bekocht und bringen ihr Blumen und eine Schachtel Pralinen mit. Sie streicheln blonde Kinderköpfe, wann immer sich ihnen die Gelegenheit bietet. Einige sammeln Flaschenkorken, ansonsten putzen sie ihr Motorrad. Die friedlichsten Menschen der Welt. Bis auf die seltenen Fälle, in denen sie nicht mehr friedlich sind. Dann sieht die Sache vollkommen anders aus: Besser, man hält sich nicht in ihrer Nähe auf.

Vor meinen Augen huschten Bilder meiner geliebten Stadt vorüber. Moskau. Die traurigste und schönste der großen Reichshauptstädte. Dann tauchten die endlosen dunklen Wälder auf, die sich in meiner Vorstellung schon von dort lückenlos bis nach Sibirien erstreckten. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wo wir uns befanden. Mein Handy funktionierte nicht mehr, seit ich ins Auto gestiegen war. Und das GPS verortete uns hartnäckig am entgegengesetzten Ende der Stadt.

Irgendwann verließen wir die Hauptstraße und fuhren auf einen Weg ab, der tief in den Wald führte. Das Auto drosselte kaum merklich das Tempo und nahm den Waldweg mit dem gleichen Schwung, mit dem es zuvor die Autobahn attackiert hatte; solle mal einer behaupten, ein russischer Fahrer ließe sich von einer dummen Banalität wie etwa einem Wolfsrudel einschüchtern! Wir fuhren weiter durch die Finsternis, nicht allzu lange, aber doch lange genug, um düstere Befürchtungen zu nähren. Die amüsierte Neugier, die mich bis dahin angetrieben hatte, wich nun einer gewissen Beklemmung. In Russland, sagte ich mir, läuft es normalerweise sehr gut, aber wenn es schlecht läuft, läuft es so richtig schlecht. In Paris ist das Schlimmste, was einem passieren kann, ein überteuertes Restaurant, der verächtliche Blick einer hübschen jungen Frau oder ein Bußgeld. In Moskau ist die Bandbreite an unangenehmen Erfahrungen erheblich größer.

Wir gelangten vor ein Tor. Der Wächter im Pförtnerhäuschen schickte uns ein vages Winken. Schließlich fuhr der Mercedes etwas geruhsamer weiter. Zwischen den Birken war ein kleiner See zu sehen, auf dem ein paar Schwäne wie Fragezeichen in der Nacht trieben. Dann bog der Wagen ein letztes Mal ab und kam vor einem großen neoklassizistischen Gebäude in Weiß und Gelb zum Stehen.

Ich stieg aus dem Auto, und das Haus, vor dem ich stand, ähnelte eher einem Hamburger Stadthaus an der Alster als der Villa eines Oligarchen. Es war der Wohnsitz eines Arztes, eines Anwalts oder sogar eines Bankiers, jedoch eines Calvinisten, der sich der Arbeit verschrieben hat und wenig zum Protzen neigt. Am Eingang das zurückhaltende Profil eines älteren, in Samt gekleideten Herrn, ein scharfer Gegensatz zu den beiden verrückten Kerlen, die mich hergefahren hatten. Während diese beiden eindeutig der leuchtenden und grausamen Stadt angehörten, aus der wir kamen, schien der Hausherr die ein wenig müde wirkende Erscheinung des Hausdieners ausgewählt zu haben, um einer privaten und altehrwürdigeren Welt vorzustehen.

Gleich hinter der Tür wurde der Besucher von einem mit Kork ausgekleideten Vestibül empfangen. Auch hier wurden keinerlei Zugeständnisse an den zeitgenössischen Stil gemacht, der andernorts so in Mode ist. Stattdessen fand ich in den verschiedenen Räumen, durch die mein schmächtiger Charon mich geleitete, allerhand Intarsienmöbel und brennende Kandelaber, vergoldete Rahmen und chinesische Teppiche, die eine warme Atmosphäre schufen, zu der auch die matten Fensterscheiben und die großen Kachelöfen beitrugen. Der Eindruck strenger Harmonie, den ich beim Überschreiten der Schwelle empfunden hatte, verstärkte sich von Raum zu Raum, bis ich schließlich in ein Arbeitszimmer gelangte, wo mich der Hausdiener auf eine kleine Prunkcouch winkte, die gut in das Wartezimmer einer Figur aus Krieg und Frieden gepasst hätte. An der Wand mir gegenüber hing das Ölporträt eines alten Mannes, der wie ein Hofnarr gekleidet war und mich spöttisch beäugte.

Ich schaute mich entzückt und ein wenig überrascht um. Hatte der Luxus anderswo eine ablenkende Wirkung, bekam man hier ein Gefühl von Kraft und Besinnung.

«Was haben Sie erwartet, Wasserhähne aus Gold?»

Baranow lächelte. Er war nicht sarkastisch, eher ruhig, ein Mann, der es gewohnt ist, das Denken anderer in Beschlag zu nehmen. Er war ohne jede Vorankündigung erschienen, wahrscheinlich durch eine Seitentür. Er trug eine dunkle, weiche, teuer wirkende Hausjacke. Ich stammelte eine Antwort, doch der Russe schenkte mir keine Aufmerksamkeit.

«Bitte verzeihen Sie die Uhrzeit. Neuerdings eine schlechte Angewohnheit von mir, die ich nicht mehr ablegen kann.»

«Da sind Sie nicht der Einzige hier», erwiderte ich mit dem Gedanken an das pulsierende Moskauer Nachtleben, bevor mir in den Sinn kam, dass man diesen Satz auch als Anspielung auf die Gewohnheiten des Zaren hätte deuten können.

Ein flüchtiger Gedanke huschte durch seinen bleiernen Blick.

«Wie auch immer, es ist ein Vergnügen, hier zu sein. Dieser Ort ist wunderschön.»

Kaum hatte ich die letzten Worte gesprochen, spürte ich zum ersten Mal Baranows Blicke auf mir ruhen: Solltest du etwa den ganzen Weg hierher auf dich genommen haben, nur um mich zu langweilen wie die anderen?

Der Russe war stehen geblieben.

«Sie sind also ein Samjatin-Leser», sagte er und ging auf die Tür zu, durch die er gekommen war. «Kommen Sie mit, ich muss Ihnen etwas zeigen.»

Wir betraten einen Raum, dessen Wände vollständig von einer großen Bibliothek eingenommen wurden, wie sie auch in ein Benediktinerkloster gepasst hätte. Auf den Regalen standen Tausende alter Bücher, angeleuchtet vom flackernden Feuer in dem mächtigen Steinkamin.

«Ich wusste gar nicht, dass Sie alte Bücher sammeln.»

Schon wieder hatte ich Offensichtliches ausgesprochen.

«Ich sammle sie nicht. Ich lese sie. Das sind zwei verschiedene Dinge.»

Der Russe wirkte gereizt. Sammler waren kleinkarierte Menschen, deren Leben vom Gedanken an eine Kontrolle besessen war, die sie nie erreichen würden. Baranow zählte sich selbst nicht dazu.

«In Wahrheit gehören sie nicht alle mir. Viele habe ich von meinem Großvater geerbt.»

Mit Mühe hielt ich meine Überraschung zurück. In der Sowjetunion eine Bibliothek mit alten Büchern zu vererben, war nicht gerade das Naheliegendste.

«Aber das hier habe ich selbst gefunden.»

Baranow war noch nicht in Erklärungsstimmung. Er hatte einige handgeschriebene Blätter aus einer Ledermappe gezogen.

«Sehen Sie sich das kurz an», sagte er und reichte mir die vergilbten Blätter.

Es war ein Brief in kyrillischer Schrift, datiert auf den 15. Juni 1931 in Moskau. Ich begann zu lesen.

Lieber Josef Wissarionowitsch,

der zum Tode verurteilte Verfasser dieses Schreibens wendet sich mit der Bitte an dich, das Strafmaß zu mindern. Mein Name dürfte dir bekannt sein. Für mich als Autor kommt es einem Todesurteil gleich, wenn man mir die Möglichkeit zu schreiben nimmt.

Ich blickte auf. Baranow tat so, als blättere er in einem Buch, um mir Zeit zu geben, mich zu sammeln.

«Das ist das Original von Samjatins Brief an Stalin», sagte er, ohne mich anzusehen. «Seine Bitte um Erlaubnis, die UdSSR zu verlassen.»

Nach dieser Erklärung starrte ich den Russen noch eine Weile an. Ich konnte nicht glauben, was ich da in Händen hielt. Dann fand ich die Kraft weiterzulesen.

Ich behaupte nicht, dass ich unschuldig bin. Ich weiß, dass ich die höchst ungebührliche Angewohnheit habe, zu sagen, was ich für wahr halte, statt das zu sagen, was im Augenblick nützlich für mich wäre. Ich habe nie einen Hehl aus meiner Einstellung zu literarischer Speichelleckerei, Beweihräucherung und zu beständig die Farbe wechselnden Chamäleons gemacht. Ich finde, sie sind für den Schriftsteller wie für die Revolution entwürdigend.

Ich saß eine Weile da, in die Lektüre vertieft. Als ich wieder aufsah, ruhte Baranows Blick auf mir.

«Dies ist eine der schönsten Bittschriften, die je ein Künstler an Stalin gerichtet hat. Samjatin erniedrigt sich an keiner Stelle. Er spricht aufrichtig, wie ein Ex-Bolschewik. Er hat sich den Truppen des Zaren entgegengestellt, hat das Exil überlebt und nach seiner Rückkehr hat er Revolution gemacht. Das einzige Problem war, dass er alles viel zu schnell durchschaute und so unvorsichtig war, darüber zu schreiben.»

Da ich den Autor erst vor Kurzem kennengelernt hatte, fühlte ich mich zu einem Kommentar verpflichtet. Ich äußerte also ein paar Banalitäten über die unüberwindliche Spannung zwischen Kunst und Macht, über Samjatins nomadischen Charakter und seine Überzeugung, der Sieg einer Idee, selbst einer revolutionären, führe automatisch zur Verbürgerlichung. Baranow betrachtete mich mit der wohlwollenden Haltung eines Freundes der Familie, der gezwungen ist, an der Aufführung zum Schuljahresende teilzunehmen. Als er dachte, ich hätte mein Thema erschöpft, fuhr er fort:

«Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, da ist noch etwas anderes. Samjatin hat versucht, Stalin Einhalt zu gebieten, er hat verstanden, dass dieser kein Politiker, sondern ein Künstler war. Dass die Zukunft nicht durch den Wettstreit zweier politischer Visionen, sondern zweier künstlerischer Projekte entschieden werden würde. In den 1920er-Jahren waren Samjatin und Stalin zwei Avantgarde-Künstler, die um die Vormachtstellung konkurrierten. Die Kräfte, die da miteinander rangen, stehen natürlich in keinem Verhältnis zueinander, denn Stalins Material ist das Fleisch und Blut der Menschen, seine Leinwand eine riesige Nation, sein Publikum sämtliche Bewohner des Planeten, die in Hunderten von Sprachen ehrfürchtig seinen Namen flüstern. Was der Dichter in seiner Fantasie verwirklicht, will der Demiurg auf der Bühne der Weltgeschichte durchsetzen. In diesem Kampf ist Samjatin fast vollständig isoliert, und doch versucht er, gegen die neue Ordnung Widerstand zu leisten. Er weiß, dass Stalins Kunst unweigerlich ins Konzentrationslager führt, denn in dem Plan, der das Leben des Neuen Menschen regeln soll, ist kein Platz für Ketzerei. Und so kämpft Samjatin, obwohl er Ingenieur ist, mit den Waffen der Literatur, des Theaters und der Musik; er hat eines verstanden: Wenn die Dissonanz von der Macht zermalmt wird, ist es bis zum Gulag nur noch eine Frage der Zeit. Werden unerlaubte Harmonien unterdrückt, gibt es bald nur noch Platz für Märsche im Gleichschritt. Die Moll-Tonalität, die den Idealen der neuen Gesellschaft nicht entspricht, wird zum Klassenfeind ernannt. Dur! Nichts als Dur! Alle Wege führen nach Dur! Musik, auch ohne Text, wird dem gesprochenen Wort strikt untergeordnet. Und es sollte keine einzige Symphonie mehr komponiert werden, die nicht dem Marxismus-Leninismus zur Ehre gereicht.»

Bei den letzten Worten hatte die Stimme des Russen zum ersten Mal etwas emotionaler geklungen, als analysiere er nicht bloß ein historisches Ereignis.

«Als Samjatin seinen Freund Schostakowitsch überredete, die Lady Macbeth von Mzensk zu komponieren», fuhr er fort, «tat er das, weil er wusste, dass die Zukunft der UdSSR von dieser Aufführung abhängt. Dass die einzige Möglichkeit, politische Prozesse und Säuberungen abzuwenden, darin besteht, die Einzigartigkeit des Individuums, das sich gegen die planmäßige Ordnung auflehnt, wieder einzuführen. Und als Stalin nach dem dritten Akt wütend aufsteht und das Bolschoi-Theater verlässt, tut er das, weil er weiß, dass die Freiheit des Komponisten und seiner Figuren seine Macht, sein künstlerisches Gesamtprojekt direkt angreift. Deshalb ließ er in der Prawda den berühmten Artikel erscheinen, in dem er den Komponisten beschuldigt, der Sinnlichkeit der Figuren, die sich «bestialisch» verhielten, zu viel Raum gegeben zu haben. In den stalinistischen Werken ist nur für die bestialischen Instinkte eines Einzigen Platz. Lenins Weisung ‹Der Mensch muss träumen› wird wortwörtlich umgesetzt, doch nur Stalins Traum ist erlaubt; alle anderen müssen unterdrückt werden.»

Baranow verstummte. Die Gemütlichkeit des Raumes, in dem wir uns befanden, kontrastierte auf eigentümliche Weise mit den harten Fakten, die er ansprach.