Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Bayerische Geschichte

- Sprache: Deutsch

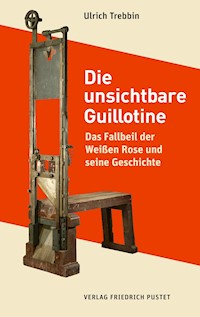

2014 konnte Ulrich Trebbin aufdecken, dass die Guillotine, mit der die Geschwister Scholl ermordet wurden, seit Jahrzehnten im Depot des Bayerischen Nationalmuseums in München vor der Öffentlichkeit verborgen wurde. Im Königreich Bayern wurden damit Menschen hingerichtet, die aus Lust, Hass oder Habgier gemordet hatten. Ab 1933 dann eliminierte der NS-Staat mit der Guillotine vor allem sogenannte "Volksschädlinge" und Widerstandskämpfer. Bekannt sind vielen noch die Mitglieder der Weißen Rose oder der "Räuber Kneißl", doch die allermeisten der insgesamt mehr als 1.300 Opfer des Fallbeils sind heute vergessen. 1945 schließlich ließ der Staat die Guillotine von der Bildfläche verschwinden. Bis heute. Denn sie ist mit einem Ausstellungsverbot belegt, und niemand darf sie sehen. Dieses Buch erzählt die Geschichte dieses schrecklichen und spannenden Gegenstandes – mit Fingerspitzengefühl, ohne Sensationsgier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ulrich Trebbin

Die unsichtbare Guillotine

Das Fallbeil der Weißen Rose und seine Geschichte

VERLAG FRIEDRICH PUSTET

REGENSBURG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2023 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg

Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg

Tel. 0941/920220 | [email protected]

ISBN 978-3-7917-3387-6

Umschlaggestaltung: www.martinveicht.de

Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau

Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg

Printed in Germany 2023

eISBN 978-3-7917-6231-9 (epub)

Unser gesamtes Programm finden Sie unter

www.verlag-pustet.de

„Jeder einzelne Mensch hat einen Anspruchauf einen brauchbaren und gerechten Staat,der die Freiheit des Einzelnen als auchdas Wohl der Gesamtheit sichert.“

(III. Flugblatt der Weißen Rose)

Inhalt

Verschollen, versteckt, verboten

Der König wünscht eine Fallschwertmaschine

Sieben Schläge für einen Kopf

Münchner Universalgenie konstruiert bayerische Guillotine

Der Erfinder Johann Mannhardt

Die Todesstrafe: Jahrhundertelang keine Frage

Wie lange lebt der abgeschlagene Kopf?

Von der Diele zur Guillotine: Die Geschichte des Fallbeils

Köpfmaschinen: Die Vorläufer der Guillotine

Im Namen der Gleichheit: Ein Tod für alle

Ein deutscher Klavierbauer konstruiert die französische Guillotine

Die Guillotine geht um die Welt

„Ganz ruhig, aber mit Blitzesschnelle“: Die Guillotine wird in Bayern eingeführt

Ein Trio auf dem Schafott

Die Guillotine reist in die Oberpfalz

Die Guillotine fährt auf der Donau nach Passau

Vorsicht scharf! Der Staat fürchtet das sein eigenes Fallschwert

„Zuagricht, hergricht, hingricht“: Das Fallschwert zwischen 1855 und 1918

Innovation aus Bayern: Die technische Weiterentwicklung der Guillotine

Die erste Hinrichtung mit dem Mannhardt-Fallbeil

Das Zeremoniell der Enthauptung

Die Verurteilten

Die Begnadigung

Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen

Die Hinrichtungen in der Zeitung

Im Angesicht des Todes

Der „Räuber Kneißl“

Die Scharfrichter

Die Todesstrafe in der Weimarer Republik

Erschießungen: Die Guillotine hat sechs Jahre Pause

Der letzte bayerische Scharfrichter tritt an

Tod im Cabriolet: Ein spektakulärer Mordfall

Der „gesunde Volkskörper“: Die Guillotine zwischen 1933 und 1945

Gesetze und Verordnungen

Gift, Gas oder Guillotine?

Zentrale Hinrichtungsstätten

„Gewohnheitsverbrecher“ und „Volksschädlinge“

Politisch Verfolgte

Kurzer Prozess: Die Weiße Rose

„Fremdvölkische“: Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene

Nacht- und Nebelerlass

Fahnenflucht und „Wehrkraftzersetzung“

Im Stadelheimer Todestrakt

Die Hinrichtung

Die Scharfrichter im Dritten Reich

Johann Reichhart

Der Spöttinger Friedhof in Landsberg am Lech

Walter Roemer: Staatsanwalt der Vollstreckung

Geheimhaltung

Beschleunigung der Vollstreckung

Bürokratie des Todes

Anatomie

Karl Valentin und die Guillotine

Opferzahlen

Die Guillotine wird unsichtbar

Das Fallbeil kommt zum Stillstand

Die Guillotine verschwindet von der Bildfläche

Die Guillotine wird entdeckt – und bleibt doch im Depot

Die Echtheit der Guillotine

Den tausendfachen Justizmord ausstellen?

Dank

Bildnachweis

Literaturverzeichnis

Anhang

Anmerkungen

Verschollen, versteckt, verboten

„Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen.“

(William Faulkner)

Mit der Guillotine aus dem Gefängnis München-Stadelheim sind während der NS-Zeit etwa 1.200 Menschen geköpft worden. Die meisten dieser Hinrichtungen waren Justizmorde: Die Betroffenen mussten entweder wegen Bagatelldelikten sterben oder weil sie Widerstand gegen das NS-Regime geleistet oder auch nur Kritik an der Obrigkeit geübt hatten. Unter den Opfern des Stadelheimer Fallbeils waren auch die Geschwister Scholl und fünf andere Freiheitskämpfer der Weißen Rose.

Nach 1945 war die Guillotine plötzlich verschwunden. Laut einem Gerücht hatte man sie zu Kriegsende bei Straubing in der Donau versenkt.1 Erst im Herbst 2013 bin ich bei einer journalistischen Recherche darauf gestoßen, dass das Fallbeil noch existiert und seit 1974 mit Wissen des Bayerischen Justizministeriums im Depot des Bayerischen Nationalmuseums in München verwahrt wird. Die Öffentlichkeit hatte davon keine Ahnung.

Bald darauf durfte ich mir die Guillotine ansehen – eine Erfahrung, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Obwohl ich fürs Radio viele Beiträge und Sendungen zum Dritten Reich und zur Weiße Rose gemacht hatte, geschahen beim Anblick des Fallbeils zwei für mich überraschende Dinge.

Erstens: Selbstverständlich hatte ich nie daran gezweifelt, dass Hans und Sophie Scholl, Christoph Probst, Professor Kurt Huber, Alexander Schmorell, Willi Graf und Hans Leipelt unter dem Fallbeil gestorben waren. Aber als ich vor der Guillotine stand, mit der sie getötet wurden, erschien mir ihre Ermordung so wahrhaft und gegenwärtig wie nie zuvor: Auf eben dieser Hinrichtungsmaschine aus Holz und Eisen, die ich hätte anfassen können, hatten in den letzten Sekunden ihres Lebens Hans und Sophie Scholl sowie ihre Freunde gelegen, bevor das 14 Kilogramm schwere Messer in dem noch einmal 39 Kilogramm wiegenden Messerschlitten heruntersauste und ihnen die Köpfe abschlug.2 Ich begriff beim Anblick dieses schrecklichen Messers, dieser abgenutzten und vom vielen Spritzwasser ausgelaugten Bank noch einmal auf eine viel unmittelbarere Weise, was ich im Schulunterricht gehört und in Geschichtsbüchern gelesen hatte: Das Barbarische war geschehen! In diesen Momenten wurde das Fallbeil für mich zum Bürgen für die Geschichte.

Und zweitens: Ich empfand so stark wie nie zuvor die Ungeheuerlichkeit, dass meine Landsleute vor gut 70 Jahren diese aufrechten Menschen tatsächlich hatten ermorden lassen, nur weil sie ihrem Gewissen gefolgt waren und politisch gehandelt hatten. Alles bäumte sich in mir auf, und wenn ich intellektuell natürlich schon früher erkannt hatte, dass diese Todesurteile Unrecht gewesen waren, stiegen jetzt in mir – so scharf wie bisher noch nicht – Scham, Schmerz und Empörung auf.

Der Anblick des realen historischen Gegenstandes hatte in seiner Unmittelbarkeit das erreicht, was ich in früheren Jahren nur bei Interviews mit Auschwitzüberlebenden wie Hugo Höllenreiner oder Max Mannheimer erfahren hatte: Er hatte Geschichte aus der Vergangenheit in meine erfahrbare Gegenwart gebracht, Gefühle in mir ausgelöst und mich noch intensiver als bislang zu einer moralischen und politischen Haltung geführt.

In diesem Moment wurde mir klar, dass ich nachholen musste, was Nationalmuseum und Freistaat jahrzehntelang versäumt hatten: Die Öffentlichkeit darüber informieren, dass das Fallbeil 1945 nicht verschollen war, sondern die Zeit überdauert hatte und hier im Depot darauf wartete, die furchtbare Vergangenheit zu bezeugen und zum Mahnmal zu werden. Dieser außerordentliche und schreckliche Gegenstand sollte nicht hier versteckt bleiben. Zum einen, weil ich in ihm das Potenzial sah, für die Authentizität der Geschichte zu bürgen und andere Menschen ebenso zu erreichen wie mich gerade eben, und zum anderen, weil es mir so vorkam, als wolle der Staat mit der Guillotine auch die Geschichte der nationalsozialistischen Todesurteile verstecken.3

Doch auch als ich 2014 die Existenz des Fallbeils im Bayerischen Rundfunk öffentlich gemacht hatte, was einen Widerhall in weiten Teilen der deutschen Medienwelt und auch in der internationalen Presse hervorrief, änderte sich nichts am staatlichen Umgang mit der Guillotine: Sie wird bis heute versteckt. Der damalige Kunst- und Wissenschaftsminister berief zwar einen Runden Tisch aus Historikern, Politikwissenschaftlerinnen, Menschen aus der Erinnerungsarbeit, Museumspädagogen, Ethikerinnen und Nachkommen der Weißen Rose ein, die sich bei einem einzigen Treffen darüber austauschten, ob man die Guillotine ausstellen kann. Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten mir jedoch im Anschluss, dass der vom Minister bestellte Diskussionsleiter nach ihrem Eindruck bereits zu Beginn eine vorgefasste Meinung und Agenda über das Votum des Runden Tisches hatte und deshalb am Ende die differenzierten Beiträge so zusammenfasste, dass es offensichtlich nicht möglich und sinnvoll sei, die Guillotine auszustellen. Die erwähnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlten sich überrumpelt. Hatte der Runde Tisch also lediglich eine Alibifunktion?

Bereits drei Monate, nachdem ich die Existenz des Stadelheimer Fallbeils öffentlich gemacht hatte, entschied der bayerische Kunst- und Wissenschaftsminister im April 2014 unter Berufung auf besagten Runden Tisch, dass die Guillotine bis auf Weiteres im Depot bleiben solle und für die Öffentlichkeit nicht zu sehen sein dürfe. Die Begründung: Man wolle die Würde der Opfer und die Gefühle ihrer noch lebenden Angehörigen schützen und bei Besuchern nicht Sensationslust und Voyeurismus wecken. Andere Erinnerungsorte wie Brandenburg-Görden oder Ludwigsburg zeigen jedoch, dass eine Ausstellung rund um eine Guillotine durchaus pietätvoll gestaltet und empfunden werden kann. Und in Interviews mit den Nachfahren der Opfer der Weißen Rose hat sich mir gegenüber niemand von ihnen gegen eine Ausstellung ausgesprochen.

Auch nach der „Wiederentdeckung“ 2014 darf also kaum jemand die Guillotine von Stadelheim sehen. Dahingehende Anfragen von Filmjournalisten, Dokumentarfilmerinnen und Historikern wurden fast ausschließlich abschlägig beschieden – die Leihanfrage eines Museums ebenso. Kann man das anders nennen als Zensur? Meines Wissens gibt es in der deutschen Nachkriegsgeschichte keinen zweiten Fall, in dem der Staat untersagt hätte, ein Museumsobjekt auszustellen – verfassungsfeindliche Gegenstände ausgenommen. Das ist zweifellos auch gut so, denn ein Staat, dessen Vorgängerregime bestimmt hat, was Menschen lesen dürfen und was nicht, sollte darauf bedacht sein, seine Bürgerinnen und Bürger nicht zu bevormunden, indem er ihnen Gegenstände, die der Allgemeinheit gehören, vorenthält. Ob dieses Objekt ausgestellt werden kann, sollten Fachleute entscheiden und nicht die Politik.

Durch das Wegschließen ist die Guillotine zum Tabu geworden. Und Tabu bedeutet, dass niemand an eine Sache rühren darf, weil man sich nicht in der Lage sieht, mit ihr umzugehen und ihre Berührung auszuhalten. Doch der Preis für das Tabu ist Verdrängung. Stattdessen sollten wir die Geschichte der NS-Justizmorde aus dem „Keller“ holen, denn neben den Themen Holocaust, Weltkrieg oder Zwangsarbeit, die den meisten Deutschen einigermaßen geläufig sind, ist der nationalsozialistische Justizmord von etwa 12.000 vollstreckten zivilgerichtlichen Todesurteilen so gut wie vergessen. Es gibt in Deutschland kaum Orte, an denen angemessen an ihn erinnert wird – in Bayern meiner Kenntnis nach keinen einzigen.

Selbstverständlich tragen wir keine Schuld an den Verbrechen, die unsere Vorfahren unterm Hakenkreuz begangen haben, aber wir haben die Verpflichtung, sie für alle ans Tageslicht zu holen, im Gedächtnis zu behalten und aus ihnen heraus ethische und politische Haltungen zu entwickeln – gerade in Zeiten, in denen demokratisches Denken in Europa immer wieder in Frage gestellt wird. Im Anblick der Guillotine hätten junge Menschen die Gelegenheit, die Verbrechen des NS-Staates ganz unmittelbar zu reflektieren und in einem zweiten Schritt zu erkennen, was Deutschland seit 1945 alles geleistet hat, um ein freies Land zu werden. Sie könnten stolz darauf sein und würden begreifen, dass es sich lohnt, dafür einzutreten, die Freiheit zu erhalten.

In dieser Überzeugung bestärkt hat mich ein Interview, das ich im Juli 2021 für ein Radiofeature mit einer 11. Klasse des Willi-Graf-Gymnasiums in München geführt habe.4 Zuvor hatte ihr Geschichtslehrer sie mit den historischen Begebenheiten von Todesstrafe und Guillotine vertraut gemacht und dabei auch ein großformatiges Farbfoto des Stadelheimer Fallbeils an die Wand geworfen, das die Schülerinnen und Schüler erkennbar tief beeindruckte. In der anschließenden Diskussion vor dem Mikrofon waren sie rege beteiligt – und empört, dass ihnen die Guillotine und ihre Geschichte bislang vorenthalten worden war. Sie forderten vehement, sie aus dem Depot zu holen und öffentlich zugänglich zu machen. Ich gebe einige Ausschnitte der Diskussion hier im Wortlaut wieder:

David: „Ich würde sie (die Guillotine) eigentlich schon gerne sehen wollen, weil es so ein wichtiger Punkt in der deutschen und bayerischen Geschichte – Justizgeschichte auch – ist.“

Elli: „Ich finde auch wichtig zu sehen, wie brutal sie getötet wurden, wie demütigend und entwürdigend das auch war.“

Asra: „Ich finde, es spricht einfach nichts dagegen (sie auszustellen), weil diese grausame Atmosphäre gehört halt einfach dazu. Es ist einfach da.“

Elli: „Man hat immer Angst vor einer gewissen Faszination, aber ich finde, es ist auch absolut berechtigt, von so etwas fasziniert zu sein. Es ist einfach kein Argument, das deshalb nicht auszustellen, da überwiegt dieser Aufklärungsfaktor, den dieses Objekt eben hat.“

David: „Wenn man Schülern sagt, die wurden mit einer Guillotine hingerichtet: Mei, ein Schüler kann sich das nicht bildlich vorstellen, wie die Menschen sich in dieser Situation gefühlt haben. Wenn man jetzt diese Guillotine sieht, dann kann man sich auch vorstellen, wie es den Personen dann ging, als sie auf dieser Guillotine lagen, die letzten Sekunden noch gewartet haben, bis der Henker dann eben dieses Beil fallen lässt.“

Schülerin: „Ich denke mir, dass dieser moralische und ethische Aspekt ziemlich wichtig ist für die Politik. An oberster Stelle steht bei uns ja die Würde des Menschen, die ist ja unantastbar, und wenn man sich überlegt, so eine Ausstellung zu machen mit der Guillotine, ist halt das Problem, dass ein richtiges Konzept erstellt werden muss, um die Würde dieser Opfer und der Angehörigen nicht zu verletzen, und ich denke mal, dass man das versucht hat, so ein bisschen zu verdrängen, und gesagt hat, wir lassen das mal lieber, bevor wir die Menschen und Angehörigen verletzen.“

Luzia: „Ich glaube tatsächlich, dass es eher entwürdigend ist, wenn man die Guillotine nicht ausstellt, weil man dadurch das so ein bisschen verdrängt.“

David: „Ich finde es schwierig, dass man die Guillotine einfach im Keller stehen lässt, weil das hat ja auch eine symbolische Aussagekraft, wenn es quasi hinter verschlossenen Türen bleibt, dass diese Geschichte nicht dem Volk gezeigt wird, dass das Volk sich damit auseinandersetzen kann.“

Asra: „Ich bin der Meinung, dass eine einzige Person oder nur eine Gruppe von Personen darüber nicht entscheiden kann, wie wertvoll das ist für die Bevölkerung.“

Fiona: „Ich kann mir vorstellen, dass sie versuchen, die Bevölkerung zu schützen, und dass es ihnen wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen zu aufwendig ist, dass man sich da was überlegt, dass sich jeder das anschauen kann, ohne dass er davon total angeekelt ist und damit nicht klarkommt.“

Schülerin: „Vielleicht finden sie es auch schwierig, sich zu rechtfertigen, dass es (das Fallbeil) die ganze Zeit verschollen war und dass man nicht wusste, wo es ist, und dass sich auch eigentlich keiner so richtig darum gekümmert hat, wo es jetzt ist und was man damit machen sollte. Und vielleicht haben sie dann deshalb auch versucht, das so ein bisschen zu verdrängen, damit man da nicht so drüber reden muss.“5

Ich bin davon überzeugt, dass die politische Kraft des Fallbeils bei Weitem größer ist als sein eventueller Schaden. Zwar ist nicht auszuschließen, dass seine öffentliche Ausstellung bei manchen Besucherinnen und Besuchern unter anderem auch Sensationsgier, Grusel oder Voyeurismus auslösen würde, doch dieses Risiko könnten Kuratorinnen und Kuratoren auffangen oder minimieren, indem sie die Guillotine kontextualisieren – sie also in eine audiovisuelle Präsentation mit vielen Aspekten einbetten. Überlegungen dazu liefert das letzte Kapitel dieses Buches.

Ich halte es für richtig, die Guillotine von Stadelheim der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Deshalb habe ich hier ihre Geschichte aufgeschrieben: Wie sie 1855 im Königreich Bayern zur vermeintlichen Humanisierung, Modernisierung und auch zur Aufrechterhaltung der Todesstrafe eingeführt wird; wie die Nationalsozialisten mit ihr (und zahlreichen anderen Guillotinen) die Hinrichtungen „industrialisieren“ – nicht mehr um Gerechtigkeit walten zu lassen, sondern um Auslese zu betreiben und die eigene Macht zu festigen; und wie man sie nach dem Zweiten Weltkrieg von der Bildfläche hat verschwinden lassen – bis heute.

Der König wünscht eine Fallschwertmaschine

„Der heutige Fall beweist wieder,

wie sehr gerechtfertigt die Einführung des Fallschwertes wäre“

(Der Bayerische Landbote, 12.5.1854)

Sieben Schläge für einen Kopf

Am 11. Mai 1854 steht in München die Hinrichtung des 19 Jahre alten Sattlergesellen Christian Hussendörfer an. Er soll seinen Lehrherrn im Wald bei Eurasburg auf abscheuliche Weise ermordet und ausgeraubt haben. Zunächst behauptete er, sein Meister und er seien von Räubern überfallen worden, was die weiteren Ermittlungen am Tatort jedoch widerlegten. Eine Zeitung schreibt über den Mordfall:

„Der Anblick war grässlich, der Sattler Lindermayer lag todt in seinem Blute mit 36 Stich- und Quetschwunden bedeckt. Kein Glied des Körpers war verschont geblieben und unter den Verwundungen waren mehrere, die allein schon nothwendig den Tod zur Folge haben. Die Hirnschale des Hinterhauptes war vollständig zerschmettert (…).“6

Bei der Köpfstätte auf dem damaligen Marsfeld – heute etwa an der Stelle des Zentralen Omnibusbahnhofs östlich der Hackerbrücke und gegenüber dem Augustinerkeller – hat sich jede Menge Volk eingefunden, um dem Spektakel beizuwohnen. In Art. 5 des Ersten Buches des Strafgesetzbuchs für das Königreich Bayern von 1813 heißt es:

„Wer das Leben verwirkt hat, soll mit entblößtem Kopfe, gekleidet in einen grauen Kittel, mit einer Tafel auf Brust und Rücken, worauf sein Verbrechen genannt ist, zum Richtplatze geführt und daselbst enthauptet werden. Sein Vermögen fällt an seine Erben; doch ist er vom Tage der Rechtskraft des Urtheils unfähig zu einer letzten Willensverordnung oder Schenkung unter Lebenden.“7

Zu dieser Zeit war es in Bayern nicht ungewöhnlich, dass sich Tausende oder sogar Zehntausende um das Schafott drängten. Oft waren alle Übernachtungsmöglichkeiten einer Stadt vor einer Hinrichtung lange im Voraus ausgebucht. Die Mengen von Schaulustigen fanden sich gerne schon ab vier Uhr früh an der Richtstätte ein, um einen Platz mit guter Sicht zu ergattern.8 Bisweilen standen Zehntausende am Straßenrand, um den oder die Verurteilte im Armesünderkarren zum Richtplatz fahren zu sehen. Sogar ihre Kinder nahmen die Leute zu dem Spektakel mit und hoben sie sogar noch hoch, damit sie etwas sehen konnten. Das Landgericht Mühldorf beklagte sich darum im April 1827 beim Appellationsgericht, dass die Kunde von einer anstehenden Hinrichtung „wie ein Lauffeuer (…) in die entferntesten Gegenden“ sprang und Tausende zur Hinrichtung strömten.

Immer wieder bereitete es den Ordnungskräften erhebliche Schwierigkeiten, eine Exekution ohne Störungen oder gar Aufruhr durchzuführen. Wer es sich leisten konnte, gab den Scharfrichtersknechten ein Trinkgeld, damit sie ihn auf die Hinrichtungsplattform – den sogenannten Rabenstein – ließen, wo er die Enthauptung aus nächster Nähe verfolgen konnte.9

Diese Lust an der Gewalt ist zunächst ein irritierendes Phänomen. Schon die gebildeten Zeitgenossen sprachen angewidert vom blutrünstigen „Pöbel“, der sich in obszöner Weise am Leid anderer ergötze. Sie blendeten jedoch meist aus, dass Angehörige der gehobenen und gebildeten Schichten ebenfalls gerne bei Hinrichtungen zusahen – und sei es nur, um ein „poetisches Grauen“ dabei zu empfinden und so die eigene Erhabenheit zu kultivieren.

Es spricht viel dafür, dass diese Schaulust kein Relikt aus barbarischen Zeiten der Menschheitsentwicklung war, sondern genuin zum Menschen gehört. Schon kleine Kinder empfinden Genuss und Schadenfreude, wenn Gerechtigkeit waltet und beispielsweise im Puppentheater der Kasperle das „böse“ Krokodil von der Bühne knüppelt. Und viele Erwachsene erleben einen köstlichen Thrill, wenn sie Horrorfilme und Actionthriller sehen, am Computer Egoshooter spielen, auf Volksfesten lebensgefährlich erscheinende Fahrgeschäfte besteigen, Extremsportarten ausüben oder vom Gaspedal gehen, wenn sie mit dem Auto an einem Verkehrsunfall vorbeifahren.10

Worin also besteht der Reiz dabei zuzusehen, wie ein Mensch mehr oder weniger qualvoll zu Tode gebracht wird, und sich vielleicht sogar an seiner Angst und seinen Schmerzen zu weiden? Zunächst war die Hinrichtung eine Abwechslung im Alltag der Menschen, der im 19. Jahrhundert deutlich reizärmer war als heute. Die Schaulustigen konnten dabei aufregende Gefühle wie Angst, Schrecken, Ekel, Genugtuung, Grauen, Empörung oder Mitgefühl erleben und dabei spüren, dass sie lebendig waren. Dass diese Gefühle so widersprüchlich und scheinbar unvereinbar waren, machte das Ereignis nur faszinierender.

Vor allem aber bedeutet eine Hinrichtung – ebenso wie der Actionthriller oder der schwere Verkehrsunfall am Straßenrand – eine tiefe, aber gefahrlose Begegnung mit dem Tod und damit eine illusionäre Überwindung der eigenen Sterblichkeit: Dort oben am Schafott stirbt man nicht selbst, sondern ein anderer, und wenn die Zuschauer den Richtplatz anschließend verlassen, sind sie dem eigenen Tod für dieses Mal gewissermaßen entkommen und erfahren laut dem Philosophen Immanuel Kant „nach der Beängstigung (…) das sanfte, aber doch ernste Gefühl einer Abspannung, welche den darauf folgenden Lebensgenuss desto fühlbarer macht“.11 Wohl weil danach das schlechte Gewissen wegen der Lust am Töten und Sterben kam, musste der Henker als Sündenbock herhalten und wurde geächtet. Mit dieser Spaltung konnte man guten Gewissens auch zur nächsten Hinrichtung gehen.

Dazu kommt, dass bei Exekutionen Volksfeststimmung herrschte, weil Massen zusammenkamen und die sonst geltenden Regeln der Gewaltlosigkeit durch die erlaubte Tötung eines Menschen gelockert waren. So konnten die Zuschauer ihren Aggressionen ungestraft Luft machen, den Verurteilten beschimpfen und sich selbst durch diese Projektionen frei von Schuld und Makel fühlen; konnten dem Henker juxend zurufen, er solle mit dem Schwert nur ja genau zielen, oder auch Kritik an der Obrigkeit zum Ausdruck bringen.12

Doch die Enthauptung von Christian Hussendörfer an jenem 11. Mai 1854 in München wird ein über die Maßen abscheuliches Schauspiel, das über das gewohnte Amüsement hinausgeht und die Zuschauer empört. Zwar hält der „Spitzwürfel“ genannte Henkersknecht den Schopf des sitzenden Todeskandidaten wie üblich gut fest oder zieht seinen Kopf mit einer Lederschlinge nach oben, damit er dem Hieb nicht im entscheidenden Moment ausweichen kann, aber der „Nachrichter“ Lorenz Scheller sieht sich seiner Aufgabe offenbar nur mit einem beträchtlichen Alkoholpegel gewachsen: Er ist so schwer betrunken, dass er – wie er später zugibt – zwei Köpfe sieht statt nur einem und nicht weiß, welchen der beiden er abschlagen soll. Es wird auch berichtet, er habe die alte Scharfrichterausrede benutzt, der Teufel habe ihm einen dreiköpfigen Verurteilten vorgespiegelt.13 Jedenfalls wird am nächsten Tag in der Neuen Münchener Zeitung zu lesen sein:

Abb. 1

Hinrichtung des Doppelmörders Friedrich Cörper in Nürnberg (1830). Bis 1854 war in Bayern die Hinrichtung mit einem horizontalen Schwerthieb üblich. Die Enthauptungen waren öffentlich und fanden auf einem podestartigen Schafott statt, um möglichst viele Zuschauer von Verbrechen abzuschrecken und die Macht der Obrigkeit zu demonstrieren.

„Man kann sich den fürchterlich peinlichen Eindruck denken, den es auf die bei dem günstigen Wetter zahlreicher als je zu dem traurigen Akte zusammengeströmte Volksmenge machen musste, als es dem Nachrichter erst nach dem siebenten Hiebe gelang, den Kopf des Delinquenten vom Rumpfe zu trennen. (…) Wir können nur mit dem Wunsche schließen, dass, bei der nun einmal anerkannten Unerlässlichkeit der Beibehaltung der Todesstrafe, dies die letzte öffentliche und mit dem unsicheren Mittel des Schwertes vollzogene, Hinrichtung in Bayern sein möchte.“14

Angesichts dieser Schlächterei fallen die Soldaten, die das Schafott schützen sollen, reihenweise in Ohnmacht. Die Schaulustigen schreien vor Entsetzen, Mitleid und Empörung und wollen auf den Henker losgehen, um ihn zu lynchen – schließlich erwarten Gesetz und Zuschauer von jedem Scharfrichter, den Todeskandidaten mit einem einzigen Hieb zu köpfen. Und so gehörte es seit Jahrhunderten zum Ritual, dass der Henker nach vollzogener Enthauptung den anwesenden Richter fragte, ob er „recht“ gerichtet habe. Im günstigen Falle bekam er die formelhafte Antwort: „Du hast gerichtet, wie Urteil und Recht mitgebracht.“ Darauf hatte der Henker zu erwidern: „Dafür danke ich Gott und meinem Meister, der mich solche Kunst gelehrt.“ Für stümperhafte Hinrichtungen wurden Henker vom aufgebrachten Volk hingegen des Öfteren gesteinigt oder erschlagen.15

So können an jenem 11. Mai nicht einmal die anwesenden Gendarmen die Wut der Schaulustigen auf den Henker bremsen. Ein Augenzeuge berichtet, das Volk habe den Scharfrichter um ein Haar „zerrissen“. Zum Glück hat ein Beamter die rettende Idee, dem größtenteils katholischen Volk zu erklären, das Schwert sei doch der Jungfrau Maria geweiht, der verblichene Delinquent aber sei Protestant gewesen: Kein Wunder also, dass das Schwert sich gesträubt habe. Das beruhigt die Menge, und man läuft auseinander. Dennoch müssen den Scharfrichter neben den üblichen zwei Gendarmen zusätzlich sieben Kürassiere begleiten, damit er sicher nach Hause kommt.16

Als König Maximilian II. die Geschichte zu Ohren kommt, ist er äußerst besorgt. Der bayerische Monarch will schließlich keine Erhebung des Pöbels riskieren – zu sehr stecken ihm noch die Revolutionen von 1848/49 in den Knochen. Außerdem sollen die öffentlichen Hinrichtungen kein Chaos verursachen, sondern im Gegenteil die Ordnung wiederherstellen und nebenbei noch die Macht der Obrigkeit demonstrieren. Man ist in Deutschland der Ansicht, dass eine sachgerecht vollzogene Exekution an einem Missetäter vor möglichst zahlreichem Publikum eine abschreckende Wirkung habe und zur Läuterung der Zuschauer beitrage. Möglicherweise hat Maximilian am Tag nach der Hinrichtung auch den Bayerischen Landboten aufgeschlagen und gelesen:

„Der heutige Fall beweist wieder, wie sehr gerechtfertigt die Einführung des Fallschwertes wäre, dessen man sich in neuerer Zeit in Sachsen und Württemberg zur Vollstreckung der Todesstrafe bedient.“17

Solche Forderungen stellen an diesem Tag gleich mehrere Zeitungen. Und tatsächlich beauftragt der König sein Justizministerium, die Einführung der Guillotine zu prüfen. Der mit dem Gutachten betraute Minister-Verweser Josef von Aschenbrenner gelangt bald zur selben Ansicht:

„Die Todesstrafe ist an und für sich schon für das begangene Verbrechen die höchste der irdischen Strafen. Durch dieselbe ist der Verbrecher des Lebens, also des höchsten irdischen Gutes verlustig erklaert, und hiemit der Gesetzgebung Genüge gethan. Durch den Tod ist das Verbrechen gesühnt, und den Anforderungen des Staates genügt. Wenn aber nicht die Art des Todes sondern der Tod selbst als die Strafe erachtet werden muß, so erwächst hieraus für den Staat die Verpflichtung, diejenige Art des Todes zu wählen, welche am sichersten und schnellsten den Tod bringt.“18

Also wurde im August 1854 – nur wenige Monate nach der unglücklichen Enthauptung – beschlossen, „daß in den Landestheilen diesseits des Rheines der Vollzug der Todesstrafe durch Enthauptung (…) nunmehr mittelst des Fallschwertes zu geschehen habe“. Ein Novum: In anderen Teilen Deutschlands wie in Hessen-Darmstadt, Sachsen oder im Rheinland war sie zwar bereits Usus, aber im monarchistischen Bayern – abgesehen von der Pfalz, dem linksrheinischen Bayern – hatte sie bis dato wenig Freunde gefunden, und mehrere frühere Versuche sie einzuführen, waren fehlgeschlagen. Schließlich war die Guillotine eng mit Aufklärung, Französischer Revolution und der daraus erwachsenen Terrorherrschaft verbunden: Damals hatten die Revolutionäre den ursprünglichen Zweck der Guillotine – nämlich allen zum Tode Verurteilten einen gleichen und vor allem möglichst qualfreien Tod zu garantieren – pervertiert und sie für ihren Blutrausch missbraucht, mit weit über zehntausend Todesurteilen. Auch Jahrzehnte später steckte den europäischen Herrscherhäusern noch der Schrecken darüber in den Knochen, dass damals jede Menge aristokratischer und auch einige königliche Häupter unter der Guillotine gefallen waren.19

Münchner Universalgenie konstruiert bayerische Guillotine

Im Bayern des Jahres 1854 überwand man diese Hemmungen vor einem Hinrichtungsapparat schließlich und erteilte dem Münchner Erfinder, Maschinenbauer und königlich-bayerischen Turmuhrenfabrikanten Johann Mannhardt (1798–1878) den Auftrag, eine „Fallschwertmaschine“ zu konstruieren – wohlweislich vermied man den Ausdruck „Guillotine“.

Der Erfinder Johann Mannhardt

Johann Mannhardt war ein mechanisches Allroundgenie, und wir täten ihm unrecht, wenn wir hier nur im Zusammenhang mit der Guillotine an ihn erinnern würden: Der 1798 nahe dem Tegernsee Geborene hat vor allem die Turmuhr revolutioniert und damit dazu beigetragen, dass nicht nur die Uhren einer Stadt einigermaßen gleich gingen, weil man sie nach der zuverlässigsten Uhr im Ort stellte, sondern auch über große Entfernungen hinweg in einem ganzen Land. So konnten später dann auch die Fernzüge nach einem verlässlichen Fahrplan verkehren.

Der Mechanikus vereinfachte die Turmuhr, sorgte dafür, dass sie kein Öl und Fett mehr brauchte und somit in der Winterkälte nicht mehr langsamer ging als im Sommer, wenn das Fett flüssiger war, und er erfand das Minutenremontoir sowie ein freischwingendes Pendel, das einen witterungsunabhängigen, gleichmäßigen Lauf der Uhr garantierte. Mannhardts Uhren waren preiswerter als die bisher üblichen, leichter zu pflegen und zu reparieren und sie gingen genauer. So schlugen sie Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur in der Münchner Frauenkirche, im Kölner Dom, am Berliner Rathaus sowie in vielen bayerischen Dorfkirchen, sondern sie zeigten auch die Stunden im Vatikan, in Dublin, London, Ungarn oder Venedig an und verkauften sich bis nach Ägypten, Jerusalem, Russland, Indien, China, New York, Mexiko, Valparaiso oder Kapstadt. Mehr als 1.200 Turmuhren verließen Johann Mannhardts Werkstatt allein zu seinen Lebzeiten. 1857 hatte seine Firma 200 Angestellte.

Mannhardts Plombiermaschine fand in allen bayerischen Zollämtern Verwendung, und seine Fässeraufzüge hievten die Bierfässer aus den Kellern der bayerischen Brauereien. Außerdem konstruierte er die Oberlichter der Alten Pinakothek in München sowie den eisernen Dachstuhl der Walhalla bei Regensburg, und zu seinen Erfindungen zählen mechanische Kinderreitpferde, Strickmaschinen, Lithografie- und Torfpressen, Riesenkaffeemühlen, Drehbänke für Eisenbahnwagenräder, Zündhütchenmaschinen, hydraulische Pressen und Ölmühlen sowie Maschinen zum Drucken von Eisenbahnbillets, zum Reiben von Schokolade, Spalten von Zündhölzern, Vergolden von Pfeifenköpfen oder zur Herstellung von Gewehren. Und eben auch ein Fallschwert.20

Obwohl mit der neuen Apparatur bald in sieben bayerischen Städten geköpft werden sollte, bestellte das Königreich Bayern bei Mannhardt aber nicht sieben vollständige Guillotinen, sondern – auch aus Kostengründen – nur zwei: eine für München und eine für Würzburg. So wurden für Augsburg, Straubing, Amberg, Bayreuth und Ansbach lediglich die Bänke angeschafft, auf die die Verurteilten gelegt werden sollten.21 Den 2,56 Meter hohen senkrechten Fallbeilrahmen mit dem Messer mussten der Scharfrichter und seine zwei Gehilfen bei ihrer Anreise aus München bzw. Würzburg mitbringen, damit er an die örtliche Bank geschraubt werden konnte. Von München aus hatten fortan die Hinrichtungen in Augsburg und Straubing zu erfolgen und von Würzburg aus die in Amberg, Bayreuth und Ansbach (Abb. 1).22

Die Todesstrafe: Jahrhundertelang keine Frage

Heute sind sich die meisten demokratischen Staaten einig: Der Staat hat kein Recht, einen Menschen mit dem Tod zu bestrafen. Wir empfinden diese Art der Sühne als ungerechtfertigt, grausam und nicht mit der Menschenwürde vereinbar. Sie spricht den Verurteilten jede Fähigkeit und Gelegenheit ab, sich zum Besseren zu ändern, und ist noch dazu auch nicht rückgängig zu machen, falls sich Jahre nach einer Verurteilung herausstellt, dass die Delinquentin oder der Delinquent unschuldig ist. In Deutschland ist die Todesstrafe seit 1949 abgeschafft, und innerhalb von drei Generationen ist sie uns inzwischen so fremd geworden, dass wir die Guillotine nur noch als ein monströses Instrument empfinden, das ihrem Opfer in einem reichlich blutigen Vorgang mit dem Kopf auch seine Würde und Individualität abschlägt.

Abb. 2

Die Hinrichtungen in der Fronfeste Amberg fanden im Hof unter diesem Baldachin statt, dessen Vorhänge kurz zuvor aufgezogen wurden. Rechts am Auslösehebel der Münchner Guillotine ist Scharfrichter Joseph Kißlinger zu sehen, ganz links sein Gehilfe und Nachfolger Franz Xaver Reichhart (Aufnahme vor 1894). Das Gestänge des Baldachins ist vor Ort rekonstruiert und mit diesem Foto illustriert.

Zusätzlich befremdet uns die Vorstellung, dass der Tötungsvorgang mechanisiert wird und eine Maschine die Hinrichtung durchführt, denn sie degradiert den Verurteilten zu einer Sache: Würdelos wie ein Werkstück wird er in die Maschine eingespannt und zum Objekt eines Arbeitsganges. Der Scharfrichter schwingt nicht mehr ein Schwert und verursacht den Tod mit seiner Körperkraft, sondern bedient lediglich einen unscheinbaren Hebel, der das Messer des Fallbeils ausklinken lässt und der Schwerkraft überantwortet. So kann er sich vom eigentlichen Vorgang teilweise entkoppelt fühlen, als würde er nur mit einem Hebel eine Flasche Wein entkorken oder den Hammer eines Klaviers an die Saiten schlagen. Noch weiter von der Tötung entkoppelt ist es allerdings, heute den Abzug einer Pistole zu betätigen oder per Joystick eine Kampfdrohne auf ihre tödliche Reise zu schicken.

Im Bayern des Jahres 1854 war die Todesstrafe – wie in anderen Staaten auch – etwas völlig Normales und Zeitgemäßes. Die meisten Menschen fanden es richtig und legitim, wenn die Justiz einen Mörder zum Tode verurteilte und hinrichten ließ.23 Man strafte zwar nicht mehr für eine Sünde gegen Gottes Gebote, sondern wegen eines Verstoßes gegen weltliche Normen des Zusammenlebens, aber für die Zeitgenossen war es selbstverständlich, dass Mörder dafür mit dem Leben bezahlen müssen.24 So wie ein Mensch sich mit Gewalt wehren dürfe, wenn er tätlich angegriffen wird, so dürfe der Herrscher bzw. der Staat eine körperliche Strafe verhängen, damit so der gesellschaftliche Frieden wiederhergestellt und einem gewissen Rachebedürfnis der Geschädigten und der Gesellschaft Genüge getan würde.25

In Europa gab es zwar bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert unter Intellektuellen und dann auch in der Politik eine Debatte darüber, ob die Todesstrafe wirklich angemessen sei, in Bayern jedoch standen Politik und Bevölkerung noch nahezu geschlossen hinter ihr.26 Während Württemberg, Baden, Hessen, Nassau, die Thüringischen Staaten, Oldenburg und Bremen die Todesstrafe 1848 – aufgrund der von der Frankfurter Nationalversammlung verabschiedeten „Grundrechte des deutschen Volkes“ – mit Ausnahme von See- und Kriegsrecht aus dem Strafgesetzbuch vorübergehend strichen, diskutierte der Bayerische Landtag die Frage zum ersten Mal 1867, um sich dann dagegen zu entscheiden.27

Immerhin befand sich Bayern in einem Dilemma, weil es die Menschenrechte anerkannt hatte, zu denen auch die Unantastbarkeit des Lebens gehörte. Die Lösung fand man in dem Argument, dass die Todesstrafe notwendig sei, um das Leben zu schützen – gerade wegen des Rechts auf Leben. Wer also einen Menschen töte, wisse, dass er damit sein eigenes Leben aufs Spiel setze. Somit trage ein Mörder selbst die Verantwortung für seine Hinrichtung.28

So grausam uns die Enthauptung heute erscheint, war sie im Vergleich zu früheren Hinrichtungsarten eine erhebliche Erleichterung für die Verurteilten. In der Frühen Neuzeit hatte man nämlich für die Verurteilten – nicht nur in Bayern – außerordentlich qualvolle Todesarten vorgesehen, die wir heute als barbarisch und sadistisch empfinden: Man verbrannte die sogenannten „Armesünder“ auf Scheiterhaufen, ertränkte sie (zusammen mit einer Katze oder einer Schlange) in einem Sack, begrub sie lebendig, steinigte, pfählte oder vierteilte sie, erhängte sie am Galgen oder zertrümmerte ihnen mit einem schweren Wagenrad sämtliche Glieder, um sie dann auf das Rad zu flechten, das anschließend über Wochen auf einen Pfahl gesteckt blieb, bis die Rabenvögel die Knochen abgefressen hatten. Der letzte in München so geräderte Delinquent war offenbar 1805 der jugendliche Ferdinand Bündel.29

Häufig gab es vorher noch Folter, um das für die Beweisführung notwendige Geständnis zu erzwingen, oder man zwickte die Verurteilten strafverschärfend mit glühenden Zangen, schleifte sie zur Richtstätte oder riss ihnen die Zunge aus. Damals herrschte die Überzeugung, dass die Todesart und die damit verbundenen Qualen in einem inhaltlichen Zusammenhang zu der zu sühnenden Tat stehen müssten („spiegelnde Strafen“). So wurde ein Holzdieb statt an einem Strick an einer Weidenrute aufgehängt, Brandstifter, Gotteslästerer, Ketzer, Hexen, Falschmünzer und Sodomiten starben häufig auf dem Scheiterhaufen, Verbrecher gegen Religion und Sittlichkeit wurden ertränkt, was die Zeitgenossen – wie das Feuer – als reinigend betrachteten.30

Die Bevölkerung sollte zunächst das Urteil für das jeweilige Verbrechen anhören und dann auch möglichst zahlreich dabei zusehen, wie der oder die Verurteilte unter Qualen zu Tode kam. Denn der Staat hoffte, dass die Menschen sich so nicht nur ihrer eigenen destruktiven und gewalttätigen Impulse bewusst würden, sondern sich auch von ihnen reinigten, um nicht eines Tages selbst ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Am Ende symbolisierte der malträtierte Leichnam des Bestraften sein Verbrechen, die Souveränität von Staat und Gerichtsbarkeit sowie die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Stabilität. Derart drakonische und für die Bevölkerung erschreckende Strafen hielt die Obrigkeit allein schon deshalb für notwendig, weil Polizei und Justiz damals noch so ineffektiv arbeiteten, dass nur ein Bruchteil der tatsächlich begangenen Freveltaten aufgedeckt und bestraft werden konnte.31

Abb. 3

Bis 1813 waren in Bayern noch qualvolle Hinrichtungsmethoden wie das Rädern üblich. Dabei brach der Henker die Extremitäten des am Boden festgepflockten Verurteilten entweder, indem er – wie hier – ein hölzernes Wagenrad senkrecht auf sie hinabfallen ließ, oder er wurde auf ein Rad geflochten, und der Henker zertrümmerte ihm die Gliedmaßen mit einer Eisenstange.

Damals herrschte der Aberglaube, dass dem Blut und den Körperteilen des Hingerichteten Heilkräfte innewohnten. Das frisch aus dem Rumpf des Enthaupteten spritzende Blut heilte angeblich Epileptiker, und so standen sie in der ersten Reihe und streckten den Henkersknechten gegen Bezahlung mitgebrachte Trinkgefäße entgegen, um sie mit frischem Blut füllen zu lassen und sogleich leer zu trinken. Hinter dieser „Heilmethode“, die Ärzte noch im frühen 18. Jahrhundert empfahlen, stand offenbar die Vorstellung, dass die Reinigungskraft des Hinrichtungsrituals sich auch auf die Epileptiker übertrüge, die man als besessen betrachtete. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kommt die Medizin dann davon ab, beharrt aber für weitere hundert Jahre in dem Glauben, eine der Hauptursachen der Epilepsie sei die Masturbation.

Vom aufs Rad geflochtenen Leichnam wurden überdies immer wieder Zehen, Finger, Knochen und Kleidung gestohlen, weil man sie als Heilmittel u. a. gegen Warzen, als Schutz vor Hexerei und Feuergefahr oder einfach als Glücksbringer ansah: Wenn ein Gastwirt den Finger eines Hingerichteten in sein Bierfass hängte, war er überzeugt davon, dass das unweigerlich zahlende Gäste herbeilockte – vorausgesetzt, sie wüssten nichts davon.32

Die Praktiken von Folter und qualvoller Hinrichtung stießen Ende des 18. Jahrhunderts vor allem bei den oberen Schichten zunehmend auf Ekel und Ablehnung.33 Die bürgerliche Gesellschaft war empfindsam und mitfühlend geworden. Während in früheren Jahrhunderten übelste Gerüche von Kot oder Verwesung keinerlei Anstoß erregt hatten, beklagte man sich nun darüber, dass der Galgen oder das auf einen Pfahl gesteckte Rad mit den verwesenden Leichnamen der Hingerichteten vor der Stadt Augen und Nasen der Vorbeikommenden beleidige. Außerdem befand man es zunehmend für richtig, das Verbrechen nicht mehr zu sühnen, indem man dem Verurteilten körperliche Qualen zufügte, sondern begnügte sich damit, die von ihm ausgehende Gefahr zu beseitigen. Mit der Vernichtung des Missetäters war gleichsam auch das von ihm begangene Unrecht getilgt und der Frieden wiederhergestellt.34

Ab 1750 reformierte Bayern dementsprechend zusehends sein Strafrecht, schaffte 1806 die Folter ab, Körperstrafen wie Brandeisen, Pranger oder das Abhacken von Gliedmaßen wurden nach und nach durch Geld- oder Haftstrafen ersetzt, und ab 1813 wurden zum Tode Verurteilte ausschließlich enthauptet, was – im Gegensatz etwa zum Galgen – als ehrenvolle und schmerzarme Hinrichtungsart galt. Als Verschärfung der Todesstrafe gab es nun auch keine glühenden Zangen mehr, sondern der Armesünder konnte allenfalls unmittelbar vor der Hinrichtung eine halbe Stunde lang an den Pranger gestellt werden. Vor allem seit der Aufklärung setzte sich mehr und mehr die Überzeugung durch, dass nicht der Körper des Verurteilten bestraft werden sollte, sondern sein Geist, und die Gesetzgeber setzten weniger auf Strafe als auf Besserung.35

Eine Humanisierung – sofern eine humane Todesstrafe überhaupt denkbar ist – hatte der bayerische Staat bei den strafrechtlichen Reformen jedoch nicht in erster Linie im Sinn, sondern das Gerichtswesen sollte vor allem effizienter und rationaler werden. Zum einen weil die Justiz mit zu vielen und zu langwierigen Prozessen kostspielig geworden war, zum anderen bedeutete Effizienz auch, kein unnötiges Blut zu vergießen. Außerdem hatten vergangene Epochen gezeigt, dass übermäßig strenge Strafen nicht die Zahl der Verbrechen senkten. Dass die Hinrichtungskandidaten nun weniger leiden mussten, war also eher ein Nebeneffekt – wenn auch ein erwünschter, denn die Ideale der Aufklärung von Menschlichkeit und Zivilisiertheit hatten längst auch weite Teile der Deutschen überzeugt. Man wollte keine barbarischen Spektakel mehr, die die Verurteilten unnötig ängstigten und quälten, die Zuschauer schockierten und brutalisierten und das Zivilisationsniveau des Staates Lügen straften.36

Die Enthauptung erschien in doppelter Weise als zweckmäßig, schreibt der Göttinger Philosoph und Professor Christoph Meiners im Jahr 1784. Erstens müssten die Kandidaten nicht mehr die Qualen des Räderns oder einer Vierteilung erleiden, sondern könnten einen schnellen Tod sterben, und zweitens erziele die Hinrichtung mit dem Schwert ein hohes Maß an Abschreckung bei den Zuschauern:

„Das unvergessliche Geräusch, das von dem tödtlichen durch den Hals fahrenden Eisen hervorgebracht wird, das fürchterliche Rauschen und Spritzen des kochenden Bluts, die plötzliche Entseelung eines Körpers, der sich noch vor wenigen Augenblicken gleich andern bewegte, die scheusliche Todesblässe, die sich auf dem verbluteten Gesichte zeigt, endlich die gräßliche Verstümmelung des entseelten Leichnams prägen sich tiefer und unauslöschlicher ein, als die Bilder von andern langsamern und qualvollern Todesarten.“37

Jedoch berichtet Meiners wie viele andere Augenzeugen, dass auch die Enthauptung mit dem Schwert längst nicht immer so human und schmerzfrei verlief wie erhofft, denn der Henker musste mit seinem mächtigen Richtschwert eine nur wenige Zentimeter schmale Zone am Nacken des – noch dazu meist sitzenden – Kandidaten treffen. Der übliche horizontale Hieb erforderte ein hohes Maß an Kraft, Konzentration und Treffsicherheit, und Letztere wurde immer wieder beeinträchtigt, wenn Scharfrichtern ihre Aufgabe zu sehr zu Herzen ging oder wenn sie sich vorher Mut antranken, um ihre schwere Pflicht zu ertragen. Viel Übung hatten sie zudem auch nicht mehr, weil Hinrichtungen in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts vergleichsweise selten geworden waren. Deshalb fordert der Philosoph Meiners in seiner Schrift von 1784, die Todesstrafe nur noch mit dem Beil zu vollziehen, oder noch besser mit einer Hinrichtungsmaschine. Er hatte nämlich erfahren, dass solche Apparate erfolgreich in Italien zum Einsatz kämen.38

Auch in Bayern ereigneten sich immer wieder stümperhafte Enthauptungen, was bei den Zuschauern regelmäßig für Mitleid, Entsetzen und Empörung sorgte. Die erwähnte Exekution des Christian Hussendörfer von 1854 ist also bei Weitem nicht der erste Fall einer missratenen Hinrichtung, erläutert der erwähnte Joseph von Aschenbrenner in seinem Gutachten für den König:

„Hiebei hat sich die (…) traurige Erfahrung der Unsicherheit dieser Todesart leider wiederholt bestätigt, und die Akten im Staatsministerium der Justiz liefern den Nachweis, daß im Zeitraum von neun Jahren (1813–1823) bei sechs Hinrichtungen dem Scharfrichter der Streich mißlungen ist, und daß diese sechs Hinrichtungen mehr oder weniger marternd für den Delinquenten, und schauerlich für das Publikum waren.“39

Zum Beispiel die Enthauptung des Johann Scheid in Aschaffenburg im Jahr 1823: Versehentlich fuhr der Hieb des Henkers tief in die Schulter des Todeskandidaten, sodass er aufsprang, rücklings zu Boden fiel und der Henker ihn umdrehen und ihm den Kopf von hinten abschneiden musste. Der Scharfrichter Kaiser, dem dieses Missgeschick passiert war, soll bald darauf an einem „Nervenfieber“ gestorben sein.40

„Das geringste Zittern des Armes, ein Sonnenstrahl, der das Auge blendet, ein Mückenflug kann dem Streiche des geübtesten Scharfrichters eine falsche