Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: marix Verlag ein Imprint von Verlagshaus Römerweg

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: marixwissen

- Sprache: Deutsch

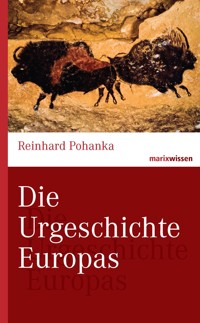

Der Bogen des Buches spannt sich von den ersten Urmenschen, die von Afrika aus Europa besiedelten, über die Neandertaler bis zum heute dominierenden Homo sapiens. Beginnend von den Menschen der Altsteinzeit über die Schöpfer der Höhlenmalereien in Frankreich und Spanien bis hin zu den ersten Hoch- Zivilisationen im Süden Europas wird die Vielfalt des prähistorischen Lebens gezeigt. Dieses Buch gibt nicht nur eine Darstellung der Geschichte und der wichtigsten archäologischen Funde von 800.000 v. Chr. bis in die Zeit um Christi Geburt, sondern es gestattet auch einen lebendigen Einblick in die Lebenswelt und in die sakralen Vorstellungen der Menschen der Urzeit. Besonderes Augenmerk wird der Beschreibung der soziologischen Verhältnisse der jeweiligen Epochen gewidmet, die in manchen Bereichen bis heute nachwirken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dr. Reinhard Pohanka,

geb. 1954, ist Archäologe am Historischen Museum der Stadt Wien. Zahlreiche Veranstaltungen mit den Schwerpunkten Mittelalter und römische Zeit, über 15 Publikationen, darunter bei marixwissen: Die Herrscher und Gestalten des Mittelalters; Der Amerikanische Bürgerkrieg; Die Völkerwanderung; Dokumente der Freiheit; Das Rittertum; Die Römer.

Zum Buch

»Europa ist geschichtlich ein großartiger Reichtum von Volksindividualitäten.«

FRIEDRICH RITTELMEYER

Der Bogen des Buches spannt sich von den ersten Urmenschen, die von Afrika aus Europa besiedelten, über die Neandertaler bis zum heute dominierenden Homo sapiens. Beginnend von den Menschen der Altsteinzeit über die Schöpfer der Höhlenmalereien in Frankreich und Spanien bis hin zu den ersten Hoch-Zivilisationen im Süden Europas wird die Vielfalt des prähistorischen Lebens gezeigt. Dieses Buch gibt nicht nur eine Darstellung der Geschichte und der wichtigsten archäologischen Funde von 800.000 v. Chr. bis in die Zeit um Christi Geburt, sondern es gestattet auch einen lebendigen Einblick in die Lebenswelt und in die sakralen Vorstellungen der Menschen der Urzeit. Besonderes Augenmerk wird der Beschreibung der soziologischen Verhältnisse der jeweiligen Epochen gewidmet, die in manchen Bereichen bis heute nachwirken.

Reinhard PohankaDie Urgeschichte Europas

Reinhard Pohanka

Die UrgeschichteEuropas

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttps://dnb.d-nb.de abrufbar.

Es ist nicht gestattet, Abbildungen und Texte dieses Buches zu scannen, in PCs oder auf CDs zu speichern oder mit Computern zu verändern oder einzeln oder zusammen mit anderen Bildvorlagen zu manipulieren, es sei denn mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Alle Rechte vorbehalten

© by marixverlag in der Verlagshaus Römerweg GmbH, Wiesbaden 2014Der Text basiert auf der Ausgabe marixverlag, Wiesbaden 2014Covergestaltung: Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbHHamburg BerlinKorrektur: Unternehmen Deutsch, LangenselboldBildnachweis: Cave Painting, Two Prehistoric Bison, Lascaux, France,© akg-images GmbH / Glasshouse Images / JT VintageeBook-Bearbeitung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main

ISBN: 978-3-8438-0459-2

www.verlagshaus-roemerweg.de/marixverlag

»Wer nicht von 3000 Jahren weiß sich Rechenschaft zu geben,bleibt im Inneren unerfahren, mag von Tag zu Tage leben.«

Johann Wolfgang von Goethe

INHALT

EINLEITUNG

1.LEBENSRÄUME, LANDSCHAFTEN UND ZEITEN

2.DAS KLIMA

3.DER MENSCH KOMMT NACH EUROPA (800.000–240.000 v. CHR.)

4.DIE NEANDERTALER (240.000–27.000 v. CHR.)

5.HOMO SAPIENS KOMMT NACH EUROPA (60.000–13.000 v. CHR.)

6.DIE KUNST DER HÖHLENMALEREI

7.DAS MESOLITHIKUM (13.000–7.000 v. CHR.)

8.DIE »NEOLITHISCHE REVOLUTION« (7.000–5.000 v. CHR.)

9.SPÄTES NEOLITHIKUM UND KUPFERSTEINZEIT (6.000–4.000 v. CHR.)

10.DIE MEGALITHKULTUR (4.000–2.000 v. CHR)

11.DIE KUPFERZEIT (3.500–2.500 v. CHR.)

12.DIE »EINWANDERUNG« DER INDOEUROPÄER (4.400–2.200 v. CHR.)

13.DIE GLETSCHERMUMIE VOM SIMILAUN (CA. 3.300. – 3.255 v. CHR.)

14.DIE FRÜHE BRONZEZEIT (2.500–1.300 v. CHR.)

15.ERSTE HOCHKULTUREN IN EUROPA: KRETA UND MYKENE (2.500–1.200 v. CHR.)

16.DIE SPÄTE BRONZEZEIT IM NÖRDLICHEN EUROPA (1.300–600 v. CHR.)

17.DER BEGINN DER EISENZEIT (800–140 v. CHR.)

18.DIE HALLSTATTKULTUR (800–450 v. CHR.)

19.THRAKER, SKYTHEN UND DAKER (800 v. CHR. – 300 N. CHR.)

20.DIE WELT DER KELTEN (600–200 v. CHR.)

21.RÖMER UND KELTEN. DIE EROBERUNG DER KELTISCHEN WELT (200–50 v. CHR.)

22.DIE GERMANEN (450–15. v. CHR.)

23.RÖMER UND BARBAREN (15. v. CHR. – 300 N. CHR.)

24.DAS GERMANISCHE EUROPA UND DIE ZEIT DER VÖLKERWANDERUNG (160–800 N. CHR.)

ZEITTAFEL

WEITERFÜHRENDE LITERATUR (AUSWAHL)

EINLEITUNG

Für den größten Teil der letzten 800.000 Jahre war Europa eine spärlich besiedelte Wildnis. Nur wenige Menschen in verschiedenen Entwicklungsstufen durchstreiften als Jäger, Sammler und Aasfresser den Kontinent, der in dieser Zeit starken Klimaschwankungen unterworfen war, aber eine reiche Flora und Fauna aufwies. Erst vor etwa 60.000 Jahren erschien der moderne Mensch der Gattung Homo sapiens, vermutlich aus Afrika kommend1, in Europa und verdrängte seinen entfernten Cousin, den Neandertaler. Es vergingen weitere 55.000 Jahre, bis sich die ersten Bauern ansiedelten, nochmals 2.000 Jahre, bis das Metall in Gebrauch kam. Aber dann drehte sich das Rad der Geschichte immer schneller, die Einführung der Landwirtschaft führte zu einer Bevölkerungsexplosion in Europa, alle Teile des Kontinentes wurden besiedelt, erste Hochkulturen entstanden im Mittelmeerraum und schickten ihre Handelsgüter bis weit in den Norden Europas. Mit dem Entstehen der antiken Kulturen der Griechen, Römer, Etrusker und Karthager wurde Europa in eine »zivilisierte« und eine »barbarische« Zone getrennt, wobei keiner der beiden Teile ohne den anderen existieren konnte. Die Entwicklung des Handels brachte Luxusgüter in den Norden und Rohstoffe in den Süden, und am Ende der Urgeschichte, und in der Frühgeschichte Europas kam es zur großen Konfrontation zwischen den im Süden Europas herrschenden Römern und den Barbarenvölkern des Nordens.

Der Forschungsgegenstand der Ur- und Frühgeschichte Europas, die in diesem Buch von etwa 800.000 v. Chr. bis um 800 n. Chr. reicht, sind die schriftlosen Perioden. Die Ur- und Frühgeschichte endet für eine Region oder die hier siedelnden Menschen dann, wenn ein Volk über eine eigene Geschichtsschreibung verfügt und so aus dem Dunkel der Geschichte in eigenen Worten heraustritt. Diese Zeit ist für weite Teile Europas durch das fast vollständige Fehlen von Schriftquellen gekennzeichnet und lässt sich nur durch andere Wissenschaften, wie die Sprachwissenschaft, die Archäologie und seit kurzem auch durch die Genetik2, erfassen.

Die Vorgeschichte wird traditionell nach dem 1836 vom dänischen Archäologen Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865) entwickelten Dreiperiodensystem in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit geteilt. Diese Einteilung gilt heute nur noch bedingt, neue Forschungen der letzten Jahre haben eine Vielzahl von Verästelungen und neuen Datierungen in diesem Periodensystem ergeben, sodass sie nur mehr als grobe Richtlinie gelten kann. Dazu kommen die starken regionalen Unterschiede bei der Periodisierung dieser Epochen in Europa, die oft mehrere Jahrhunderte und bis zu 1.000 Jahre betragen können.

Im Groben folgt die Urgeschichte dieser Einteilung bis heute:

Paläolithikum (2,6 Millionen Jahre bis etwa 13.000 v. Chr.) und Mesolithikum (13.000–7.000 v. Chr.):

Alt- und Mittelsteinzeit bezeichnen jene Zeitepochen, in denen die Menschen noch nicht sesshaft waren. In diesem langen Zeitraum kam es zu weitreichenden klimatischen Veränderungen. Schlechte Erhaltungsbedingungen führten zu wenigen archäologischen Hinterlassenschaften.

Neolithikum (etwa 7.000–2.300 v. Chr.):

Den Übergang zur Jungsteinzeit kennzeichnet ein grundlegender Wandel der Kultur, dessen Ergebnis, Sesshaftigkeit und ab etwa 6.000 v. Chr. die Produktion von Nahrungsmitteln durch Landwirtschaft, unsere heutige Kultur noch immer prägt. Dieser nachhaltige Wandel wurde vom Historiker Vere Gordon Childe als »Neolithische Revolution«3 bezeichnet, ein Ausdruck, der heute nicht mehr unumstritten ist.

Bronzezeit (etwa 2.500–800 v. Chr.):

Ab etwa 5.500 v. Chr. tritt zur Steinbearbeitung auch schon die Verwendung von Kupfer, daher wird diese Zeit auch als Chalkolithikum (Kupfersteinzeit) bezeichnet. Ab 2.500 v. Chr. wird in Mitteleuropa die Kupfer-Zinn-Legierung Bronze für Geräte, Waffen und Schmuck verwendet. Dieser für die prähistorische Forschung auffällige Umstand führte zur Benennung der zweiten großen urgeschichtlichen Epoche als Bronzezeit.

Eisenzeit (ab 800 v. Chr.):

Die letzte Epoche der Urgeschichte ist durch das Aufkommen von Eisen als Material für Waffen und Werkzeuge gekennzeichnet. Sie wird in die ältere Phase der Hallstattkultur und die jüngere Phase der La-Tène-Zeit gegliedert.

In diesem Buch wurde auch die Zeit von 15 v. Chr. bis um 800 n. Chr., gemeinhin als europäische Frühgeschichte bezeichnet, hinzugefügt, da sich in dieser Epoche die wesentliche Auseinandersetzung der Zivilisationen der Antike mit den »barbarischen« Völkern des Nordens abspielte, die in ihrer Gesellschaftsform, den Siedlungsmustern, der Technik, dem Wirtschaften und in ihren religiösen Vorstellungswelten noch in der Urgeschichte verhaftet waren. Erst mit der Annahme des Christentums, der weitum gebräuchlichen Verwendung der Schrift und dem Bewusstsein für die eigene Vergangenheit endet die Frühgeschichte Europas.

Für den weitaus größten Teil seiner Geschichte war Europa ein Kontinent ohne Schrift und Aufzeichnungen, keine Namen von Menschen oder Orten sind uns aus der Frühzeit bekannt. Die Geschichte Europas ist daher weit mehr die des einfachen Individuums, des Jägers und Sammlers, des Bauern und des Schmiedes, als eine Geschichte der Noblen, der Herrscher und Könige. So konzentriert sich die Erforschung der Urgeschichte Europas auf die stille Mehrheit der Menschen und weniger auf das Leben von Königen und Pharaos wie in anderen Kulturen. Dennoch gibt es dabei viel Material zu sichten, die Menschen hatten eine unglaubliche Gabe, nutzbare und wertvolle Gegenstände herzustellen, von fein polierten Steinäxten über Bronzewaffen bis zu Schmuck aus Bernstein, Gold und Silber. Es gibt zwar außer im Mittelmeerraum in der Spätzeit der Urgeschichte keine Paläste, die man ausgraben könnte, dafür aber in einem Großteil Europas megalithische Monumente wie Stonehenge, tausende von Grabhügeln und Dolmen bis hin zu Schiffen der Bronzezeit, deren Fracht bis heute unter der Meeresoberfläche liegt. Obwohl diese Menschen keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben, können wir doch über ihre Hinterlassenschaften wie Gräber, Handelsgüter, Bauernhäuser und Tierknochen ihr Leben rekonstruieren und nachvollziehen, wie weit sich der Kontinent und die hier ansässigen Menschen im Laufe der Jahrtausende geändert haben. Erst in den letzten Jahren hat die Genetik neues Wissen geliefert, welches das Bild der Geschichte, wie wir es bisher kannten, völlig verändert hat und uns nun sagen kann, ob eine Landschaft erobert oder nur mit Ideen neu besiedelt wurde. Funde wie der Eismann von Hauslabjoch haben gezeigt, dass die Menschen der Bronzezeit in ihrer Technik um nichts den gleichzeitigen Hochkulturen in Ägypten und im Zwischenstromland nachstanden, nur war diese eine andere, aber dennoch perfekt an ihre Umgebung angepasst, und ermöglichte ihr Überleben unter schwierigsten Bedingungen. Zwar bauten die frühen Europäer keine Zikkurats, Tempel und Pyramiden, dafür aber Anlagen wie Stonehenge, und gleich wie die Mesopotamier den Himmel studierten konnten sie auf der Himmelsscheibe von Nebra die Sterne des Firmamentes lesen und danach ihren Kalender erstellen.

Bei der Betrachtung der Urgeschichte gehen wir oft sehr großzügig mit den Jahrtausenden um und vergegenwärtigen uns kaum, um welche gewaltigen Zeiträume es sich dabei gehandelt hat und wie schnell sich eine Kultur, wenn einmal Grundlagen geschaffen waren, weiterentwickelt hat. Vom Erscheinen des ersten Menschen in Europa bis zur Einwanderung des modernen Homo sapiens waren es fast 800.000 Jahre oder mehr als 27.000 Generationen von Menschen, der anatomisch moderne Mensch lebt erst seit etwa 2.000 Generationen in Europa, die »Neolithische Revolution« mit dem Beginn der Landwirtschaft ist nur mehr 250 Generationen von uns entfernt, und seit das Römische Reich im Ansturm der »barbarischen« Völker unterging, sind nur 50 Generationen vergangen. Ur- und Frühgeschichte ist also gar nicht so weit von uns entfernt.

Verblüffend ist die Schnelligkeit, mit der sich Ideen in der Urgeschichte entwickelt haben und weitergegeben wurden. Es brauchte lange, bis Kulturtechniken wie das Rad, die Töpferei oder die Landwirtschaft eingeführt waren, aber war einmal die Idee vorhanden, so konnte der Mensch sie in kurzer Zeit über den gesamten Kontinent verbreiten und ausbauen, die Grundideen wurden verändert und den lokalen Gegebenheiten angepasst und neu von den Menschen interpretiert. Dies bezieht sich nicht alleine auf die Landwirtschaft, sondern auch auf die Geistesgeschichte, die Religion und besonders auf die Vorstellungen von einem Leben nach dem Tode. Dabei hatte Europa den Vorteil, dass immer wieder neue Völker aus dem Osten kamen, die Ideen mitbrachten, die sich hier, in den kleinräumigen Landschaften des Kontinentes, in verschiedenster Art und Weise ausprägen konnten.

Dieser Reichtum an Gedanken, Vorstellungen und Ideen, der sich in Europa in der Urgeschichte zu konzentrieren begann, sollte durch alle Zeiten nicht aufhören, bildete die Grundlage für die Hochkulturen der Antike und wirkte bis weit in das Mittelalter und die Neuzeit hinein, in welcher die Nachfahren der europäischen Urbewohner den Kontinent verließen und zur dominierenden Kultur der Welt wurden. Ohne das Leben und die Ideen ihrer Vorväter, ohne diese eigene europäische Denkungsart, die schon in der Urgeschichte entstanden war, wäre dieser Erfolg des kleinen Kontinentes Europa nicht möglich gewesen.

1Neuerdings hinterfragt bei: Colin Barras, Our Asian Origin. In: New Scientist. Band 218, Nr. 2916, S. 40–43; Catherine Brahic, Human Exodus may have reached China 100.000 Years ago, in: New Scientist, Band 2981, S. 81–83

2Einen guten Überblick über die letzten genetischen Entdeckungen gibt: Callaway, Ewen; Human Evolution: The Neanderthal in the Family, Nature, 507, 414–416 (27 March 2014), doi:10.1038/507414a

3Childe, Gordon Vere; Man makes himself, Watts, London 1936

1. LEBENSRÄUME, LANDSCHAFTEN UND ZEITEN

In Europa treffen zwei große Lebensräume und Klimazonen aufeinander. Zum einen ist Europa das westliche Ende des asiatischen Kontinentes und zeigt im Inneren die typischen Merkmale des kontinentalen Klimas und der kontinentalen Vegetation. Zum anderen ist es eine Halbinsel, die auf drei Seiten von Meer umgeben ist und in den Küstenzonen bis hinein ins Landesinnere ein gemäßigtes atlantisches und mediterranes Klima zeigt. Der Großteil des Kontinentes liegt in einer moderat temperierten Zone, die Bandbreite reicht vom subtropischen Klima im Süden bis zum arktischen Klima im Norden.

Große Gebirge unterteilen den Kontinent und schaffen dabei kleinräumige Ebenen. Diese eigneten sich gut zur Ausbildung von geschlossenen menschlichen Gesellschaften, die großen Ströme, die den Kontinent durchqueren, stellten aber die Verbindungen zwischen diesen sich oft isoliert entwickelnden Kulturen dar.

Europa ist reich an nutzbaren Materialien und Rohstoffen, die allerdings nicht im gleichen Maß über den Kontinent verteilt sind. Darauf beruhte die Notwendigkeit von Austausch und Handel, sozialen Techniken, die bei Gütern wie Muscheln, bestimmten Steinarten, Metallen, Salz, Pelzen und Lebensmitteln seit der Frühzeit der menschlichen Besiedelung des Kontinentes nachweisbar sind.

Die Topographie, die geographische Breite, das Klima und die Vegetation formten in Europa Landschaften, welche die Geschichte des Kontinentes stark beeinflussten und unterschiedliche Bedeutung bei der Besiedelung durch den Menschen hatten. Die Unterschiede in der Topographie führten zur Ausbildung von getrennten Entwicklungen, ließen aber die Möglichkeit zur Schaffung großräumiger kultureller Einheiten offen.

Bei der Betrachtung der Landschaften und des Klimas lässt sich Europa in fünf Zonen unterteilen: der Mittelmeerraum, die Gebirge, die Ebenen des Nordens, die Atlantikküste und der hohe Norden.

Der südliche Teil Europas wird stark vom Mittelmeer beeinflusst. Dieses ist der Rest des Tethys-Urmeeres und durch die schmale Straße von Gibraltar mit dem Atlantik verbunden. Dies bewahrte das Mittelmeer davor, ein Binnenmeer zu werden, führte durch ein Niveaugefälle stets frisches Wasser aus dem Atlantik zu und erlaubte dadurch eine stärkere Erwärmung des Mittelmeeres und damit die klimatische Beeinflussung der direkt angrenzenden Küstenlandschaften, Halbinseln und Inseln. Dennoch ist das Mittelmer relativ arm an als Nahrung verwertbaren Fischen und Krustentieren; Ausnahme ist eine starke Besiedelung mit Thunfisch, der in jährlichen Zügen durch das Mittelmeer wandert.

Die eher geringen Abstände der Küsten und von Insel zu Insel machte es schon in der Frühzeit dem Menschen möglich, Seefahrt zu betreiben. Vermutlich haben schon der Neandertaler und vielleicht vor ihm schon Homo erectus Mittel und Wege gefunden, das Mittelmeer zu befahren. Mit Sicherheit kann eine Seefahrt um 9.000 v. Chr. angenommen werden, ab dem zweiten Jahrtausend v. Chr. diente die Küstenseefahrt bereits der Verbreitung von Handelsgütern und Ideen im Mittelmeerraum.

Die an das Mittelmeer angrenzenden Landgebiete sind durch schmale Küstenstreifen gekennzeichnet, in deren Hinterland sich Hochebenen oder Gebirge befinden. Diese waren ehemaliger Meeresgrund und bestehen aus Sedimenten des alten Tethys-Meeres, die sich im Tertiär auffalteten und als letzten Rest dieser Zeit eine Verwerfungszone mit Vulkanen und einer höheren Erdbebenhäufigkeit zurückließen. Gleichzeitig lieferten die Vulkane aber auch den begehrten Obsidian, der in der Urgeschichte wegen seiner Farbe und Schärfe gesucht war, die vulkanische Erde gewährte ausgezeichnete Fruchtbarkeit für die Felder der Menschen. Größere Ebenen mit fruchtbarer Erde finden sich auch im Po-Becken und entlang der Rhône, Ebenen, die allerdings auch Brutstätten für die Malaria waren und eine dauerhafte Besiedelung erschwerten. Ansonsten hat die europäische Mittelmeerregion nur wenige große Flüsse aufzuweisen, die das ganze Jahr hindurch gleichmäßig Wasser führen, daher beschränkte sich die Landwirtschaft vor allem auf die Küstenstreifen, während die Gebirge und Hochländer als Weidegründe für das Vieh dienten. In den Bergen finden sich reiche Minerallagerstätten: Zinn auf der spanischen Halbinsel, Gold am Balkan, Kupfer im gesamten Bereich des Mittelmeeres wie auch verwertbare Steinarten zur Herstellung von Steinwerkzeugen.

Eine starke Bevorzugung als Lebensraum erfuhr das Mittelmeer durch sein mildes Klima: Warm und trocken im Sommer, etwas kühler und feuchter im Winter, im Osten werden diese Faktoren durch das kontinentale Klima verstärkt.

Ursprünglich bestand die Vegetation des Mittelmeerraumes aus Wäldern mit Kastanienbäumen, Korkeichen, Zypressen und immergrünen Gehölzen. Zwei Pflanzen dieser Region, Wein und Olivenbaum, sollten später zu den maßgeblichen Nutzpflanzen der frühen Hochkulturen werden. Die Hochländer und Gebirge mit ihrer niederen Vegetation und baumlosen Wiesen eigneten sich zur Aufzucht von Rindern, Ziegen und Schafen.

Ebenso spielte das Mittelmeer eine große Rolle als Kulturvermittler. Während Spanien über die Straße von Gibraltar und Italien über Sizilien und Malta bis nach Afrika ausgreifen, stellten die Inseln der Ägäis eine Verbindung zum Nahen Osten her, der Bosporus und die Dardanellen verbanden das Mittelmeer mit dem Schwarzen Meer und ließen hier den Austausch von Ideen und Gütern zu.

Die Landschaften des Mittelmeeres werden nach Norden gegen den Kontinent durch eine fast durchgehende Reihe von Hochländern und Gebirgen abgeschlossen. Sie beginnen im Westen mit dem Hochland von Kantabrien und den Pyrenäen, darauf folgen in Frankreich das Massiv Central und dann der weite Bogen der Alpen bis an die Donau. Nördlich davon schließen sich die Karpaten an, die in einem großen Bogen bis an das Schwarze Meer laufen. Im Süden teilt der Apennin Italien in zwei Hälften und im Hinterland des Balkans türmen sich die Berge der Dinarischen Gebirge auf. Trotz ihrer Weitläufigkeit und ihres strengen Klimas stellten diese Gebirge aber seit der Urzeit keine unüberwindlichen Höhen für den Menschen dar, zahlreiche Übergänge und Pässe ließen eine Querung zu, zudem durchbrechen die beiden großen Flüsse Europas, Donau und Rhein, die Barriere der Berge.

Das Klima dieser Zonen reicht von wüstenähnlich in Spanien über kalt in den Gebirgen bis zu tundrahaft auf den höchsten Gipfeln. Ursprünglich dürften alle diese Gebiete dicht bewaldet gewesen sein, erst die Menschen begannen in der Urzeit mit der Abholzung der Wälder und veränderten damit die Vegetation und das Klima nachhaltig. Als Lebensraum für eine menschliche Besiedelung eigneten sich diese Gebiete vorzüglich, kleinräumige Täler und Landschaften, zahlreiche essbare Pflanzen, genügend Wasser und jagdbare Wildtiere ließen die Menschen schon früh die Gebirge aufsuchen. Ab den Metallzeiten war der Mineral- und Salzreichtum der Gebirge ein weiteres Argument für eine dauerhafte Anwesenheit des Menschen.

Nördlich der Gebirgszone schließen sich die Mittelgebirge und Tiefländer Europas an, die sich, wie die norddeutsche Tiefebene, in den Eiszeiten bis weit hinaus in die heutige Nordsee erstreckten. Nach Osten hin öffnen sich diese Ebenen nach Asien und stellten seit der Urzeit einen wichtigen Verbindungskorridor zu diesem Kontinent her, der von vielen Einwanderungsgruppen genutzt wurde. Zahlreiche Flüsse laufen durch diese Zone und bilden nutzbare Wasserwege zum Baltischen Meer und zum Atlantik, während an ihrer Südseite Rhein und Donau eine fast durchgehende West-Ost-Verbindung schaffen. Im Westen sind die Nordebenen durch das Tal der Rhône, im Osten durch einen Korridor am Ostrand der Alpen mit dem Mittelmeerraum verbunden, der später als Bernsteinstraße zu einer der wichtigsten Handelsrouten in Europa wurden.

Das Klima dieser Zone ist zweigeteilt. Im Westen finden sich in der transalpinen Zone durch den Einfluss des Meeres warme Sommer und mäßig kalte Winter, im Osten etwa ab den Karpaten kommt bereits das kontinentale Klima mit heißen Sommern und kalten Wintern zum Tragen.

Durch den relativ häufigen Regen in der Westhälfte dieser Region und durch das gemäßigte Klima eignete sich dieses Gebiet wie kaum ein anderes zur Besiedelung durch den Menschen. Dazu kam eine große Anzahl an essbaren Pflanzen und an jagdbarem Wild, an den Küsten der Nordsee und des Baltischen Meeres konnten Fische und Krustentiere gefangen und Muscheln gesammelt werden. Der Großteil der Zone war dicht bewaldet, wobei diese Waldzone weiter nach Osten in Grasland und Steppe überging. Hier siedelten Antilopen, Auerochsen und Wildpferde.

Mit Beginn der Landwirtschaft im siebenten und sechsten Jahrtausend v. Chr. wurden Teile des westlichen Waldes gerodet, um Ackerflächen zu gewinnen, die zumeist aus guten schwarzerdigen Böden bestanden. Dazu kamen im Süden leicht zu bearbeitende und fruchtbare Lössböden, während die Abhänge der großen Gebirge weiterhin Heimat von Jägern und Sammlern durch den großen Reichtum an Jagdwild und essbaren Wildpflanzen blieben.

Diese unterschiedlichen Umweltbedingungen brachten eine Anzahl an natürlichen Produkten hervor, die der frühe Mensch nutzen konnte. Holz als Bau- und Heizmaterial, dazu Honig, Früchte und verschiedenste Nüsse, Pelze und Häute für die Anfertigung von Kleidung, Ton als Material für Gefäße und Hüttenwände, Metalle zur Verhüttung, im Norden reiche Feuersteinvorkommen und ab dem ersten Jahrtausend v. Chr. auch Eisenerz. Vom Baltischen Meer kam Bernstein, ein fossiles Harz, das schon zu Urzeiten als Schmuckstein getragen wurde.

Die Atlantikküste Europas reicht von Spanien über Frankreich und die britischen Inseln bis nach Norwegen in den hohen Norden. Sie durchläuft dabei mehrere Klimazonen und weist unterschiedliche Merkmale auf, von felszerklüfteten Ufern bis zu sanft abfallenden Stränden. Oft breiten sich von den Küsten in das Hinterland Salzmarschen und Sümpfe aus. Schon die frühen Menschen befuhren die Küste mit einfachen Einbäumen und Booten und nutzten das Meer als Handels- und Kommunikationsweg. Seefahrer aus dem Mittelmeer durchquerten ab dem ersten Jahrtausend v. Chr. die Straße von Gibraltar und kamen an die Küsten des Atlantiks. Zahlreiche große und schiffbare Flüsse wie Garonne, Guadalquivir, Loire, Seine und Rhein verbanden die Küsten mit dem Hinterland. Die Atlantikküste weist einen reichen Bestand an Fischen, Mollusken und Krustentieren auf, die eine wichtige Nahrungsquelle der hier siedelnden Bevölkerung waren. Der an diese Gestade gelangende Golfstrom sorgte für milde Winter und mäßig warme Sommer. Davon konnten die Siedlungen entlang der Atlantikküste mehrfach profitieren, neben dem Handel entlang der Küsten und der Ausbeutung des Meeres war Landwirtschaft im Hinterland in einem weiten Umfang möglich, die großen anschließenden Wälder ermöglichten die Jagd und das Sammeln von essbaren Pflanzen.

Bleibt noch der hohe Norden, der nördlich des 65. Breitengrades angesiedelt ist. Im Westen noch klimatisch durch den Golfstrom bevorzugt, wandelt er sich im Osten, in Finnland und im nördlichen Russland, zur Tundra. Landwirtschaft war hier nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und unterlag starken klimatischen Schwankungen, die Nordgrenze der möglichen Landwirtschaft wechselte daher immer wieder, je nach dem Klima. Dafür waren die Berge Skandinaviens dicht bewaldet und lieferten Jagdwild und Beeren und Früchte sowie Pelze und Häute. Erschwert wurde die Besiedelung durch die langen Winter, die im Norden über längere Zeit nur wenig oder kein Sonnenlicht erlaubten, sowie durch das arktische Klima, zu dem der Norden Skandinaviens und Russlands zu rechnen sind. Das vorherrschende Wild war hier Polarfuchs und Rentier, die beide schon früh vom Menschen genutzt wurden. Gegen Osten zu verschwindet der Wald und macht der Tundra Platz, die von Moosen und Flechten besiedelt war. Der Permafrostboden erlaubte hier keine Landwirtschaft und daher keine Ansiedelung einer bäuerlichen Bevölkerung.

2. DAS KLIMA

Vor etwa 2,6 Millionen Jahren begann mit dem Quartär das jüngste Eiszeitalter, das bis heute andauert. Schon während des Tertiärs (65 Mio. Jahre v. Chr. – 2,6 Mio. Jahre v. Chr.) war die Temperatur weltweit allmählich abgesunken, sodass die Antarktis seit dem Oligozän vor rund 30 Millionen Jahren mit einer Eiskappe bedeckt war. Vor etwa 3,2 Millionen Jahren fiel die Temperatur noch einmal deutlich ab. Im Gelasium (2,58 Mio. Jahre – 1,8 Mio. Jahre v. Chr.) bildete sich am Nordpol eine Eiskappe, und die bis heute andauernden Temperaturschwankungen begannen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!