8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Dieser Band bietet eine anregende Einführung in die Geschichte der Völkerwanderung. Es werden die Völker und ihre bedeutendsten Persönlichkeiten vorgestellt, die an dem Geschehen beteiligt waren, das zum Untergang des weströmischen Reiches führte. Auch der ideologische Missbrauch der Völkerwanderung wird beschrieben, der im National sozialismus seinen Höhepunkt erreichte.

Der Kirchenvater Hieronymus zeichnete im Jahr 396 ein bewegendes Bild aus jener Epoche, die wir

Völkerwanderung nennen: "Es sind nun zwanzig und etwas mehr Jahre, dass zwischen Konstantinopel und den Julischen Alpen römisches Blut vergossen wird. Skythien, Thrakien, Makedonien, Thessalien, Dardanien, Dakien, Epirus, Dalmatien sowie alle Teile Pannoniens verwüsten, entvölkern und plündern der Gote, der Sarmate, der Quade und der Alane, die Hunnen, die Vandalen und die Markomannen. Mit wie vielen Ehegattinnen und gottgeweihten Frauen, freigeborenen und adligen Personen haben diese Untiere ihren Spott getrieben! Bischöfe wurden gefangen, Priester und Kleriker der verschiedenen Ränge getötet, Kirchen wurden zerstört, Altäre Christi zu Pferdeställen gemacht und Gebeine der Märtyrer ausgegraben. Überall Trauer, überall Seufzen, und weit und breit ein Bild des Todes." Hieronymus ahnte: "Der römische Erdkreis stürzt." Was aber waren die Ursachen solcher Völkerbewegungen, in deren Verlauf das weströmische Reich tatsächlich unterging? Welchen Gang nahmen die Ereignisse, wer waren die Protagonisten - und welcher Missbrauch sollte später einmal mit der Geschichte der Völkerwanderung getrieben werden? Vertraut mit den Quellen und in anschaulicher Darstellung behandelt der Verfasser diese und andere Fragen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Klaus Rosen

DIE VÖLKERWANDERUNG

C.H.Beck

Zum Buch

Der Kirchenvater Hieronymus zeichnete im Jahr 396 ein bewegendes Bild aus jener Epoche, die wir Völkerwanderung nennen: «Es sind nun zwanzig und etwas mehr Jahre, dass zwischen Konstantinopel und den Julischen Alpen römisches Blut vergossen wird. Skythien, Thrakien, Makedonien, Thessalien, Dardanien, Dakien, Epirus, Dalmatien sowie alle Teile Pannoniens verwüsten, entvölkern und plündern der Gote, der Sarmate, der Quade und der Alane, die Hunnen, die Vandalen und die Markomannen. Mit wie vielen Ehegattinnen und gottgeweihten Frauen, freigeborenen und adligen Personen haben diese Untiere ihren Spott getrieben! Bischöfe wurden gefangen, Priester und Kleriker der verschiedenen Ränge getötet, Kirchen wurden zerstört, Altäre Christi zu Pferdeställen gemacht und Gebeine der Märtyrer ausgegraben. Überall Trauer, überall Seufzen, und weit und breit ein Bild des Todes.» Hieronymus ahnte: «Der römische Erdkreis stürzt.» Was aber waren die Ursachen solcher Völkerbewegungen, in deren Verlauf das weströmische Reich tatsächlich unterging? Welchen Gang nahmen die Ereignisse, wer waren die Protagonisten – und welcher Missbrauch sollte später einmal mit der Geschichte der Völkerwanderung getrieben werden? Vertraut mit den Quellen und in anschaulicher Darstellung behandelt der Verfasser diese und andere Fragen.

Über den Autor

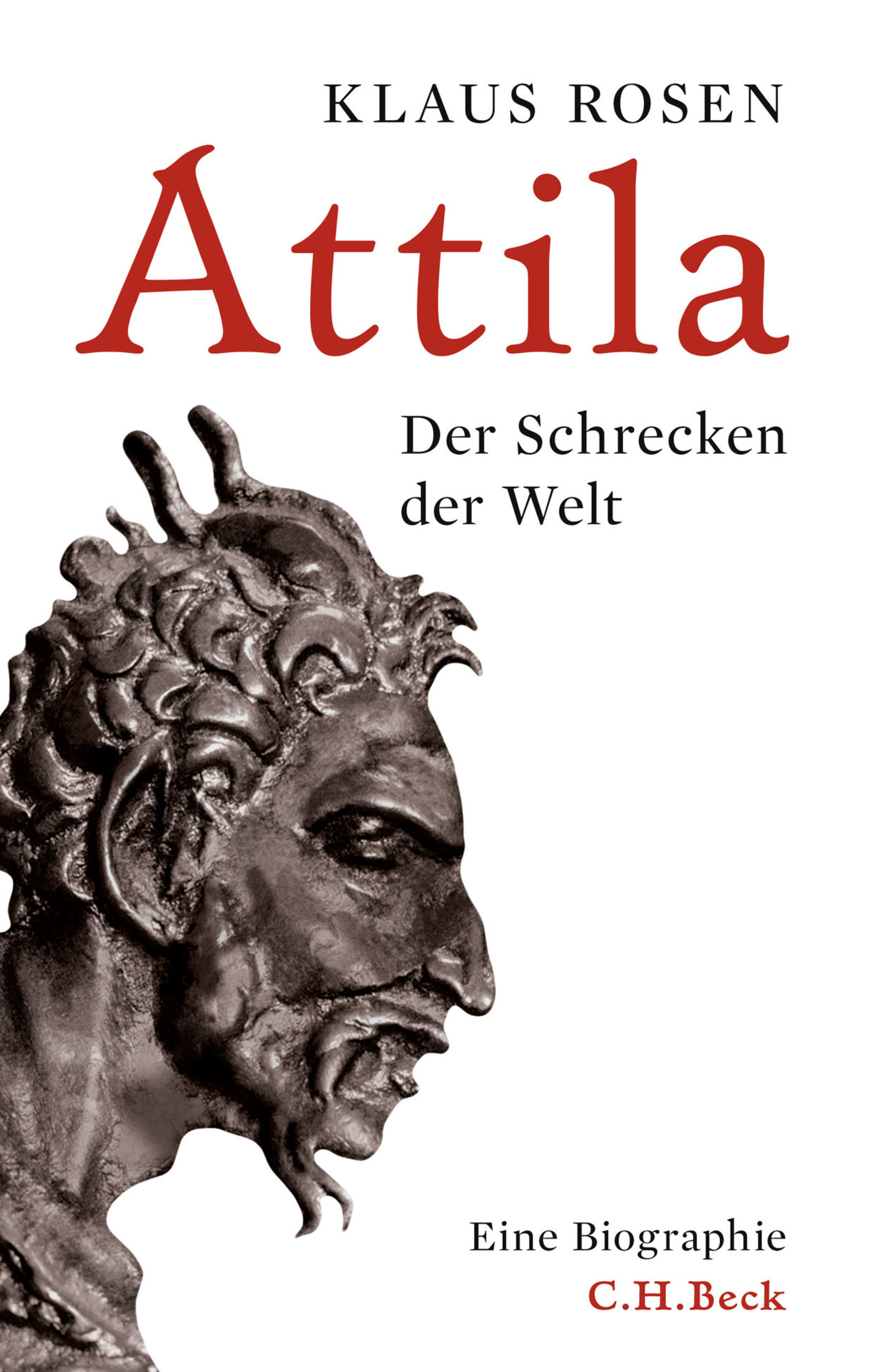

Klaus Rosen lehrte bis zu seiner Emeritierung als Professor Alte Geschichte an der Universität Bonn und ist Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Die christliche und heidnische Spätantike gehört zu seinen Forschungsschwerpunkten. Im Verlag C.H.Beck liegt von demselben Autor vor: Attila. Der Schrecken der Welt (2016).

Inhalt

Karte 1: Untergang des Römischen Weltreichs und Germanische Völkerwanderung

Karte 2: Erneuerung des Römischen Reiches durch Justinian 527–565

I. Adrianopel: «Der Anfang des Unglücks»

II. Die Völkerwanderung: Ein historischer Rückblick aus dem Mittelalter

III. Warum es immer wieder Völkerwanderungen gab: Ein ethnologischer Traktat aus der Antike

IV. Von der «Invasion der Barbaren» zur «Völkerwanderung»: Eine deutsche Geschichte

V. Rom und die Germanen vor der Völkerwanderung: Eine fünfhundertjährige Vorgeschichte

VI. Von der Niederlage von Adrianopel zum Fall Roms 378–410

VII. Vom Fall Roms zum Fall des weströmischen Kaisertums 410–476

VIII. Die autonomen Germanenreiche auf römischem Boden 476–585

IX. Warum die römische Germanenpolitik nach 500 Jahren am Ende war

X. Die Völkerwanderung und das deutsche Sonderbewusstsein

Bibliographie

Die Germanen

Die Völkerwanderung

Zeittafel

Register

Karte 1: Untergang des Römischen Weltreichs und Germanische Völkerwanderung

Karte 2: Erneuerung des Römischen Reiches durch Justinian 527–565

Immer war Völkerwanderung,meistens Gefahr auf den Wegen

Durs Grünbein

I. Adrianopel: «Der Anfang des Unglücks»

Am Morgen des 9. August 378 n. Chr. verließ der römische Kaiser Valens mit 30.000 Mann das Feldlager bei Adrianopel. Tross und Kriegskasse blieben in der gutbefestigten Stadt zurück. Ziel der Römer war die riesige Wagenburg, die ein westgotisches Heer acht Wegstunden entfernt errichtet hatte. Seit zwei Jahren suchten Tausende von plündernden Goten Mösien und Thrakien heim, die römischen Provinzen südlich der Donau, und nun wollte der Kaiser endlich mit dem Spuk aufräumen.

Seit 370 hatten Hunnen aus Asien und iranische Alanen den Ostgoten nördlich des Schwarzen Meeres und den Westgoten an der unteren Donau zugesetzt und viele vertrieben. Die Flüchtlinge baten 376 Valens, er möge ihnen neues Siedlungsland auf römischem Boden jenseits der Donau überlassen, und der Kaiser gab nach, weil er sich von den Neusiedlern Verstärkung für sein Heer erhoffte. Doch rasch geriet die Ansiedlung außer Kontrolle, da immer neue Scharen über den Fluss drängten. Habgierige römische Offiziere nutzten ihre Not aus, um sich rücksichtslos zu bereichern. Die Goten wehrten sich und schlossen sich mit hunnischen und alanischen Splittergruppen zusammen. Den römischen Generälen lieferten die Eindringlinge mehrere Gefechte, bei denen sich Siege und Niederlagen die Waage hielten. Auch unfreie Siedler und entlaufene Gefangene stießen zu den Goten, daneben gotische Landsleute, die in die römische Sklaverei geraten waren. Mit ihrer Ortskenntnis bildeten sie eine wertvolle Verstärkung.

Kundschafter hatten Valens gemeldet, dass sich an die 10.000 Krieger in der Wagenburg verschanzten. Drei Römer auf einen Goten: Die Nachricht verbreitete Zuversicht unter den Marschierenden und half ihnen, die sengende Sonne leichter zu ertragen und mit dem schwierigen Gelände besser fertig zu werden. Noch ahnte keiner, dass vom Ende dieses Tages an eine der blutigsten und folgenreichsten Niederlagen, die Rom in seiner tausendjährigen Geschichte erlitt, mit dem Namen Adrianopel verbunden sein würde, dem heutigen Edirne im Dreiländereck Türkei-Bulgarien-Griechenland.

Am frühen Nachmittag erreichten die Römer die Wagenburg. Dumpfes Kriegsgeheul scholl ihnen entgegen. Ohne Pause gingen Reiter und Fußsoldaten vom Marsch in Gefechtstellung. Der rechte Flügel entfaltete sich, während der linke noch heranrückte. Die Goten, die den eindrucksvollen Aufzug beobachteten, schienen Angst zu bekommen. Eine Kriegergesandtschaft verließ die hölzerne Festung und bat Valens um Frieden. War die Bitte ernst gemeint? Oder wollten die Goten den Angriff nur hinauszögern, bis ihre Reiter, die zusammen mit Hunnen und Alanen noch in Thrakien räuberten, zurückgekehrt waren? Spielte die gotische Führung auf Zeit, um die hungrigen und durstigen Römer vor der Schlacht möglichst lange in der Sonne warten zu lassen? Kurz zuvor hatten die Goten Schwelbrände gelegt, die die Hitze für die römischen Fußsoldaten in ihren schweren Rüstungen erst recht unerträglich machte. Doch Valens war entschlossen, sich nicht übertölpeln zu lassen, und befahl, den Aufmarsch fortzusetzen: Wenn es den Goten ernst gewesen wäre, hätten sie gewiss Unterhändler aus dem Adel statt einfache Krieger gesandt. Da traf in letzter Minute vom obersten Gotenführer Fritigern noch ein Angebot ein: Beide Seiten sollten hochrangige Geiseln stellen, um dann in ernsthafte Verhandlungen einzutreten. Stimmen im rasch einberufenen Kriegsrat drängten Valens, das Angebot anzunehmen, und schlugen vor, der Hofmarschall Equitius, ein Verwandter des Kaisers, solle sich als Geisel zur Verfügung stellen. Aber Equitius weigerte sich. Er fürchtete die unberechenbaren Goten, nachdem er im vergangenen Jahr in ihre Gefangenschaft geraten und nur mit Glück entkommen war. Darauf bot sich Richomer an, ein Franke, der in römischen Diensten bis zum Gardegeneral aufgestiegen war.

Während Richomer noch auf die Wagenburg zuging, preschten plötzlich auf dem linken Flügel zwei Unterführer mit ihren berittenen Abteilungen vor. Sie wollten den Sieg nicht länger hinauszögern, wurden aber sofort für ihre Voreiligkeit bestraft und zurückgeschlagen. Doch nun ließ sich die Kriegsmaschine nicht mehr aufhalten. Richomer musste umkehren. Der Beginn der Schlacht hätte für die Römer nicht ungünstiger kommen können. Denn als sie jetzt zum Angriff vorrückten, trafen überraschend die gotischen Reiter mit ihren Verbündeten ein und fielen sofort den rechten Flügel an. Dem linken Flügel gelang es, trotz des Geschoßhagels bis zur Wagenburg vorzudringen. Zum Sturm reichte es nicht mehr, da sich die beiden unvorsichtigen Reiterabteilungen, die die Fußsoldaten beim Angriff hätten decken sollen, nach ihrer Schlappe zu keinem Verband mehr zusammenschließen konnten. Der unablässige Pfeilhagel von der Wagenburg herab riss die ersten Lücken in die dichtgedrängten Reihen der Römer. Darauf hatten die Goten gewartet. Sie stürmten zwischen den Wagen hervor, und im Kampf Mann gegen Mann zeigte sich rasch, wie viel Kraft die Strapazen des Tages das schwerbewaffnete Fußvolk gekostet hatten. Je länger die Schlacht dauerte, desto mehr zog das römische Schwert gegen die gotische Streitaxt den Kürzeren. Auch verlor die kaiserliche Führung in dem schwierigen Gelände bald die Übersicht. Die Schlachtreihe löste sich in kleine Gefechtsgruppen auf. Während sich die einen noch verzweifelt wehrten, ergriffen andere bereits die Flucht. Selbst die Eliteeinheiten um Valens gaben schließlich die Schlacht verloren und ließen ihren Herrn im Stich.

Der zeitgenössische Historiker Ammianus Marcellinus, dessen «Römischer Geschichte» wir den ausführlichsten und zuverlässigsten Bericht über das Jahr 378 verdanken, gibt ein eindrucksvolles Bild vom Ausgang des Kampfes: «Und so verfolgten die Barbaren, denen die Wut aus den Augen blitzte, die Unsrigen, denen nun das Blut in den Adern gerann. Die einen wurden unversehens durchbohrt und fielen, nicht wenige wurden durch das bloße Gewicht der Nachdrängenden niedergewalzt, einige wurden sogar durch den Hieb der eigenen Leute getötet, wenn sie, was oft vorkam, denen, die sich noch widersetzten, nicht Platz machten oder man diejenigen, die wichen, nicht schonte. Darüber hinaus versperrten viele Sterbende, die ihre qualvollen Wunden nicht mehr ertragen konnten, die Wege, wozu noch Berge von Pferden kamen, die niedergestoßen wurden und deren Kadaver die Felder bedeckten. Über all dieses Elend, das sich keiner ausmalen kann und das den römischen Staat teuer zu stehen kam, senkte sich schließlich eine Nacht ohne Mondenschein» (31,13,10–11).

Zwei Drittel der römischen Armee, darunter viele Offiziere, blieben auf dem Schlachtfeld. Die Waffen der Toten wurden zur begehrten Beute der Goten und zur künftigen Gefahr für die Römer. Unter den Gefallenen befand sich auch der Kaiser. Von einem Pfeil getroffen, soll er tot vom Pferd gesunken sein. Seine Leiche wurde jedoch nie gefunden. Das gab zu allerhand Gerüchten Anlass. Ein überlebender Leibwächter erzählte später, er und einige Kameraden hätten sich mit dem verwundeten Kaiser und mehreren Hofeunuchen in ein nahegelegenes Bauernhaus geflüchtet. Goten umstellten das Haus, ohne zu wissen, wer sich im Innern befand. Als sie beim Versuch, die Haustür aufzubrechen, von einem Balkon aus beschossen wurden, legten sie Feuer. Dem Erzähler gelang es, sich durch einen Sprung aus dem Fenster zu retten, alle anderen kamen in den Flammen um. Die Goten hätten sich sehr geärgert, als sie ihn fingen und von ihm erfuhren, dass unter den Eingeschlossenen der Kaiser war und sie ihre schönste Trophäe selbst verbrannt hatten.

«Größter Germanensieger, größter Alamannensieger, größter Frankensieger, größter Gotensieger» hatte sich Valens nach dem Vorbild früherer Herrscher in seiner Kaisertitulatur genannt. Als «Sieger und Triumphator» auf dem ganzen Erdkreis und immerwährender Augustus war er von seinen Untertanen gefeiert worden, auch das nach alter Tradition, die im Kaiser die Verkörperung des römischen Staates sah, eines Staates, dem die Weltherrschaft gebührte und dem an Macht kein anderer Staat auf Erden gleichkam. Dieser Kaiser war von Barbaren getötet worden, die kurz zuvor noch vor den Hunnen davongelaufen waren. Es war ein Schock, der das Römische Reich nicht weniger heftig als die Verlustzahlen traf. Man musste über ein Jahrhundert zurückgehen, bis man auf ein ähnliches Verhängnis stieß: 251 waren zwei Kaiser, Decius und sein gleichnamiger Sohn, ebenfalls gegen die Goten, auf dem Schlachtfeld geblieben, und 260 war Valerian dem Perserkönig in die Hände geraten und elend in der Gefangenschaft umgekommen. Damals hatte das Römische Reich seine schwerste Krise erlebt. Sollte Valens’ Tod ähnliche Folgen haben?

Militärs und Zivilisten, Redner und Historiker, heidnische Dichter und christliche Bischöfe beteiligten sich in den folgenden Jahren an der Suche nach der Schuld und nach den Schuldigen. Lag der Fehler bei den Offizieren, die ihre Soldaten nicht genügend gedrillt hatten? Oder ließen die Soldaten die Tapferkeit vermissen, die Rom einst groß gemacht hatte? Aus der Armee kam heftiger Protest: Den Vorwurf, in alten Zeiten sei alles besser gewesen, habe man schon in eben jenen alten Zeiten gehört, in denen angeblich alles besser war. Adrianopel sei die Rache des Himmels, des Götterhimmels nämlich, meinten die Heiden und blickten verbittert auf die Christen, die zum Unglück aller versucht hätten, die Götter aus ihrem Himmel zu vertreiben. Die Christen drehten den Spieß um: Gott habe die Römer für ihre Sünden bestraft und vor allem dafür, dass sich immer noch nicht alle Reichsbewohner zum wahren Glauben bekannten. Für Katholiken war klar: Der Arianer Valens musste büßen, weil er nicht an Christi Wesenseinheit mit Gottvater glaubte, die das Konzil von Nicaea 325 unwiderruflich festgestellt habe; der Flammentod sei die rechte Todesart für einen Ketzerkaiser gewesen.

Mochten die Klugredner ihre moralischen und religiösen Vorwürfe noch so laut vorbringen, zur Aufklärung trugen sie wenig bei. Handfestere Argumente waren gefordert: Hatte sich nicht schon lange Wehrmüdigkeit unter den Römern breit gemacht, und wurden nicht diejenigen, die ihre bedenklichen Folgen anprangerten, durch Adrianopel grausam bestätigt? Konnte man das römische Heer, das dort unter kaiserlichen Fahnen kämpfte, noch ein römisches Heer nennen? Bestand es nicht, vom einfachen Soldaten bis in die Spitzen des Offizierskorps, zu einem Gutteil aus Reichsfremden, vornehmlich aus Germanen? Der Verdacht sei nicht von der Hand zu weisen, dass es solchen Söldnern nur um Geld gegangen sei und sie sich gegen ihre germanischen Stammesgenossen auf der anderen Seite nicht mit ganzer Kraft eingesetzt hätten. Gegenstimmen wiesen solche Anschuldigungen zurück: Der Tod habe zwischen Römern und Germanen keinen Unterschied gemacht, und viele Germanen seien längst Römer geworden und trügen römische Namen, um ihre Anhänglichkeit an Rom zu zeigen oder weil bereits ihre Väter und Großväter in römische Dienste getreten seien. Schließlich habe es offenkundige strategische Fehler gegeben – und nun packten die Überlebenden aus: Grob verschätzt hätten sich die Kundschafter, die mit 10.000 Mann eine zu geringe Zahl für die Besatzung der Wagenburg nannten. An die Gefahr, dass die plündernden gotischen Reiter unvermutet zurückkehren könnten, habe man ebenfalls nicht gedacht.

Die Fehlleistungen der Spione zugegeben – für den nüchternen Beobachter hieß der wahre Versager Valens: Gratian, sein Neffe und Mitkaiser im Westen des Reiches, hatte sich Anfang Juni von Trier aus mit einem großen Aufgebot auf den Weg gemacht, um dem bedrohten Osten zu Hilfe zu kommen. Sein Eilbote Richomer hatte die baldige Ankunft noch wenige Tage vor der Schlacht in Adrianopel gemeldet und dringend gebeten, Valens möge sich nicht vorschnell in den Kampf stürzen. Aber der Ältere wollte nicht warten, um den Sieg nicht mit dem Jüngeren teilen zu müssen, der sich in den letzten Monaten durch Erfolge gegen die Alamannen einen Namen gemacht hatte. Von Valens’ Ungeduld wussten auch die beiden Reiterführer, die zu früh losschlugen und alle Verhandlungen mit Fritigern unterliefen. Die kurze Zeit bis zu Gratians Eintreffen hätte der Kaiser einfach im Lager bleiben und auf diejenigen Generäle hören sollen, die in den vorangegangenen zwei Jahren ihre leidvollen Erfahrungen mit der Kampfkraft der Goten gemacht hatten. Doch hastig aufzubrechen, seinen Soldaten in voller Rüstung einen schwierigen achtstündigen Marsch unter glühender Sonne zuzumuten und sie anschließend sofort gegen einen ausgeruhten, unberechenbaren Gegner antreten zu lassen, das hieß die Ostarmee leichtsinnig aufs Spiel setzen. Nach 15 Jahren traf das Reich zum zweiten Mal eine Katastrophe, die ein Kaiser verschuldete: 363 hatte Julian gegen Persien mit der bedächtigen Verteidigungspolitik seines Vorgängers Constantius II. gebrochen und war mit einem großen Heer in das Zweistromland eingefallen. Auch er war gescheitert und hatte seine unüberlegte Strategie mit dem Leben bezahlt.

Der Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus, der selbst jahrelang im Stab eines Heermeisters gedient und in Gallien und Persien wie kein zweiter römischer Historiker militärische Erfahrung gesammelt hatte, machte Adrianopel zum Höhepunkt seiner Darstellung im 31. und letzten Buch seiner «Römischen Geschichte». Er hatte das Schlachtfeld besucht und überlebende Augenzeugen sachkundig befragt, bevor er sich an die Niederschrift machte. Er gab sich nicht als nachträglicher Besserwisser. Aber dem oft verhaltenen Lob oder Tadel seiner Darstellung merkt man an, dass er seinen Lesern – hohe Beamte und Offiziere unter ihnen – Einsichten in die Versäumnisse vermitteln wollte, die die römische Gotenpolitik nicht nur 378, sondern schon in den Jahren zuvor gemacht hatte. Da der Historiker das 31. Buch um 395 schrieb, überblickte er auch die Folgen von Adrianopel: In den Jahren nach der Niederlage musste das Reich nicht nur mit den Goten in seinem Innern leben, sondern an Rhein und Donau, den Grenzen zu den Germanen, braute sich neues Unheil zusammen. Ammian war überzeugt, dass man aus der Geschichte lernen könne, wenn man nur lernen wolle. Wer daher die römisch-gotischen Beziehungen unter Valens unvoreingenommen betrachtete und hinzunahm, wie frühere Kaiser ähnliche Schwierigkeiten bewältigt hatten, der konnte aus seinem Geschichtswerk leicht Regeln für eine erfolgreiche künftige Politik gewinnen: Die Grenzen zu sichern, musste oberstes Ziel sein. Darin war sich Ammian mit allen Römern einig. Das schloss nicht aus, wie in früheren Zeiten überschaubare fremde Gruppen auf Reichsboden anzusiedeln. Aber ihre Aufnahme war von tüchtigen und unbestechlichen Offizieren zu überwachen, die nicht in die eigene Tasche wirtschafteten. Wo nötig, mussten eingedrungene Plünderer zurückgeschlagen werden, bevor sie sich zu gefährlichen größeren Heeren zusammenrotten konnten. Städte durften ihre Befestigungsanlagen nicht vernachlässigen, vor denen Germanen bisher stets kapituliert hatten. Um Angriffen zuvorzukommen, sollten Feldzüge jenseits der Grenze geführt werden. Hier waren die Kaiser persönlich gefordert, deren beste Vorgänger sich dieser Aufgabe nie entzogen hatten. Für die Sicherheit des Gesamtreiches hing viel davon ab, dass der Kaiser des Ostteiles und der Kaiser des Westteiles vertrauensvoll zusammenarbeiteten und ihre Heere, falls erforderlich, rasch vereinigten. So lauteten die Lehren, die Ammians Darstellung im 31. Buch bot. Der Historiker war überzeugt: würden sie befolgt, so brauchte man sich um die Zukunft der Römer keine Sorgen zu machen. Mit ihrem Reich werde es wieder aufwärts gehen, denn das Rad der Glücksgöttin drehe sich nun einmal um und um. Auf die doppelte Wortbedeutung anspielend beschwor Ammian die victura Roma, «das Rom, das siegen werde» und «das Rom, das leben werde».