Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Folio Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Transfer Bibliothek

- Sprache: Deutsch

Eine ganz persönliche Familiengeschichte, bevölkert von Helden, Drückebergern und Lebenskünstlern in Zeiten von Krieg und Liebe. Die Urgroßmutter brennt mit einem fahrenden Schauspieler durch. Ein Großvater flieht vor der Oktoberrevolution von St. Petersburg nach Paris, der andere gerät als österreichisch-ungarischer Soldat in russische Gefangenschaft. Die "halbjüdische" Mutter überlebt dank eines katholischen Gebetbuchs in der Tasche den Zweiten Weltkrieg. Ferić lässt schillernde Charaktere die Bühne des Weltgeschehens im 20. Jahrhundert betreten, von Russland über Frankreich nach Ägypten und Kroatien. Den Schrecken, das Leid verflicht er mit berührenden Liebesgeschichten und eigenen pubertären Wirrungen. Ironisch und ergreifend, mit markanten Episoden und irrwitzigen Dialogen, ein Ereignis von europäischer Dimension. "Wenn ich schreibe, wünsche ich mir eine Geschichte, leicht wie eine Ballerina, die aber unsichtbare, schwere Gewichte an den Füßen hat." (Zoran Ferić) "Der beste lebende kroatische Schriftsteller." Deutschlandradio

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 771

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Foto: © Melani Topalović

Zoran Ferić, geboren 1961 in Zagreb, interessiert das Puzzle, nicht das fertige Bild, das Rätsel, nicht die Lösung. Rührendes und Brutales beobachtet er mit unbeirrbarem Witz. Neben Romanen und Kurzgeschichten schreibt er Kolumnen und unterrichtet am Gymnasium. Er ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Kroatiens.

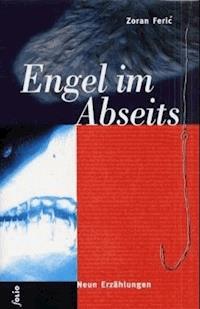

Bei Folio sind erschienen: Walt Disneys Mausefalle (1999), Engel im Abseits (2000), Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen (2003), Die Kinder von Patras (2006), Das Alter kam am 23. Mai gegen 11 Uhr (2012) und Die Einsamkeit nahe dem Meer (2017).

Klaus Detlef Olof ist der Grandseigneur der Übersetzer südslawischer Literaturen. Früher Professor an den Unis Klagenfurt und Graz. Er übersetzte France Prešeren, Miroslav Krleža, Drago Jančar, Goran Vojnović, Ana Schnabl u. v. a. Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung.

EINE GANZ PERSÖNLICHE FAMILIENGESCHICHTE, BEVÖLKERT VON HELDEN, DRÜCKEBERGERN UND LEBENSKÜNSTLERN IN ZEITEN VON KRIEG UND LIEBE.

Die Urgroßmutter brennt mit einem fahrenden Schauspieler durch. Ein Großvater flieht vor der Oktoberrevolution von St. Petersburg nach Paris, der andere gerät als österreichisch-ungarischer Soldat in russische Gefangenschaft. Die „halbjüdische“ Mutter überlebt dank eines katholischen Gebetbuchs in der Tasche den Zweiten Weltkrieg. Ferić lässt schillernde Charaktere die Bühne des Weltgeschehens im 20. Jahrhundert betreten, von Russland über Frankreich nach Ägypten und Kroatien. Den Schrecken, das Leid verflicht er mit berührenden Liebesgeschichten und eigenen pubertären Wirrungen. Ironisch und ergreifend, mit markanten Episoden und irrwitzigen Dialogen, ein Ereignis von europäischer Dimension.

Pressestimmen zu Büchern von Zoran Ferić:

„Der beste lebende kroatische Schriftsteller.“ Deutschlandradio

„Zoran Ferić gilt nicht nur als einer der wichtigsten Vertreter der modernen Literatur, sondern auch als ihre dark celebrity.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Menschenfreundlich und sarkastisch, böse und warm, und es ist zuallererst seine Sprache, die, fern von Klamauk und Beliebigkeit, den Ernst im sprühenden Chaos bewahrt.“ Die Zeit

„Dramaturgisch so gelassen wie kunstvoll.“ Süddeutsche Zeitung

Ivka und Benjamin: „Mama und Papa, Vinogradska 1928“

ZORAN FERIĆ

DIEWANDERBÜHNE

ROMAN

Aus dem Kroatischen von Klaus Detlef Olof

Jeder von uns stellt alle Stimmen dar, die er nicht zusammengezählt hat. Versetze uns in Nacht und Nacktheit zurück, und Du wirst erkennen, dass die Liebe, die gestern in Texas endete, vor viertausend Jahren auf Kreta begann. (…) Jeder Augenblick ist die Frucht von vierzigtausend Jahren. Die Tage, an Minuten ermessen, sind Fliegen, die sich totsummen. Jeder Augenblick ist ein Fenster, das auf alle Zeit hinausweist.

Thomas Wolfe, Schau heimwärts, Engel

Meinen Liebsten

Die Schatten

Das Haus auf der Šalata

Die Wanderbühne

Zeit der Gräber

Die Balalaika

Das Wunder von Mailand

Zeit, die man hört

Ay, Carmela

Ein Tod, für den er gelebt hat

Anmerkungen

Die Schatten

Prolog

„Stellst du dich in den Schatten eines Gehenkten, bringt das Glück!“, sagte jemand, als wir in die Siebente der Grundschule gingen und im Geschichtsbuch zum ersten Mal das Foto eines Gehenkten auf den Terazije sahen. Den Schatten des Gehenkten sieht man auf diesem Foto nicht, und doch drängt sich unter ihm die Menge. Haben alle die Menschen versucht, sich in seinen Schatten zu stellen? Das dachten wir damals. Heute ist klar, dass man sie unter Zwang hergeführt hatte, damit sie dem Henken zusehen, und dass es der Gehenkten mehrere waren. Eine zivilisierte Nation aus dem Herzen Europas hatte, anscheinend zur Freude vieler, die Institution der öffentlichen Hinrichtung wiederbelebt. Der Betreffende auf dem Foto aus dem Lesebuch hängt völlig ruhig, im Anzug, mit Schirmmütze und Krawatte, als hätte er sich für das Gehenktwerden eigens zurechtgemacht.

Sehr merkwürdig auf dem Foto aber ist, dass ihm die Schirmmütze nicht vom Kopf fällt, der schief steht, weil sein Hals gebrochen ist. Alles ist voll mit diesen schiefen Ebenen: Auf dem schief stehenden Kopf sitzt die schiefe Schirmmütze, und auch der Gehenkte, so scheint es, hängt nicht ganz gerade. Der Mensch ist wie ein Senkblei, dachte ich damals, auch wenn er gerade hängt, folgt er aus einem bestimmten Grund immer der Krümmung der Erdachse. So ist es auch kein Wunder, dass auf diesem Planeten alles gekrümmt und alles ein wenig schief ist.

Der Gehenkte heißt Milin Svetislav, er ist Schuhmacher und aufgeknüpft wurde er am 17. August 1941, zusammen mit vier weiteren Angehörigen der Widerstandsbewegung: Ratko Jevtić, Milorad Pokrajc, Velimir Jovanović und Jovan Janković. Und die, die unter Milin stehen und auf seine Strümpfe sehen oder auf die Schuhsohlen glotzen, vielleicht sind sie auch unwissend in seinen Schatten getreten. Später werden wir dieses Foto viele Male sehen, in Enzyklopädien, in Ausstellungen, in Büchern, die über die Widerstandsbewegung in Belgrad 1941 sprechen. Menschen, die an Straßenlaternen hängen, sollten vielleicht einen Schock auslösen, aber wenn man das Bild ein wenig erweitert, wenn man aus dem historischen Lesebuch heraustritt, wird man sehen, dass auf den Terazije elektrische Straßenbahnen fahren, dass Menschen spazieren gehen und Bars aufsuchen, um Foxtrott zu hören, und manche sitzen sogar in den Kaffeehäusern unweit der Gehenkten, trinken Kaffee und plaudern:

– Ein schöner Tag, Herr Nachbar!

Und der Nachbar wischt sich mit einem Tuch den Schweiß aus dem Nacken.

– Von wegen schön, du siehst doch, was für eine Schwüle.

Als wir das Foto des gehenkten Milin zum ersten Mal sahen, konnten wir nicht ahnen, dass er, zusammen mit seinen Kameraden, den Mitgehenkten, am Sitz der Gestapo in der König-Alexander-Straße Nr. 5 zuerst erschossen wurde und dass man die Toten erst später an die Straßenlaternen gehängt hat. Milin war damals sechsundzwanzig Jahre alt.

Von manchen Menschen sagt man, dass sie mehrere Leben haben, wie die Katzen. Das sind die, die sich aus unmöglichen Situationen herauswinden und irgendwie überleben. Weniger Erwähnung finden allerdings jene, die mehrere Tode haben. Milin und Genossen gehören zu denen, die der Tod mehrere Male heimgesucht hat. Erst erschossen, dann aufgehängt. Und hätte jemand von ihnen durch einen Zufall das Erschießen überlebt, und solche gibt es in jedem Krieg, und gerade sie sind die zuverlässigsten Zeugen, hätte er das Hängen nicht überlebt. Der Tod ist zweimal nach Belgrad gekommen, um Svetislav und die Genossen zu holen, obwohl das für ihn vielleicht ein überflüssiges Unternehmen war, weil er das, nach allem zu urteilen, bereits im Gefängnishof getan hat.

Aber was ist mit dem Anzug, dem Hemd und der Krawatte? Die historischen Quellen sagen, dass alle fünf am Sitz der Gestapo gefoltert worden waren und man erst dann auf sie geschossen hat. Aber auf den Fotografien, obwohl sie ein wenig trübe und körnig sind, sieht man kein blutiges Hemd, keine Spuren von Tortur. Milin sieht tatsächlich so aus, als hätte er sich zur Hochzeit gekleidet und dann den Weg verfehlt und wäre irrtümlicherweise an den Mast auf den Terazije gelangt. Soweit man sehen kann, sind auch die anderen anständig gekleidet. Hat man sie in denselben Anzügen aufgehängt, in denen man sie gefoltert und erschossen hat? Vermutlich nicht. Es kann nicht das Interesse des Chefs der Belgrader Gestapo Karl Kraus und des Militärbefehlshabers für Serbien Heinrich Danckelmann gewesen sein, auf der Belgrader Hauptavenue irgendwelche Klumpen zerfetzten Fleisches aufzuhängen, sondern Menschen. Mit eigener Würde, mit Menschlichkeit, die ihnen vor dem Aufhängen posthum zurückgegeben worden war, um sie ihnen dann mit dem Hängen erneut öffentlich zu nehmen. Aber wer hat sie dann gewaschen und angezogen? Hat man dazu einen Bestatter engagiert? Und wer hat den Anzug gebracht? Die einfachste Lösung war wohl, die Eltern und Verwandten aufzufordern, ihnen festliche Kleidung zu bringen und sie an Ort und Stelle anzukleiden. Man kann sich leicht die verweinte Mutter von Milin Svetislav vorstellen, wie sie in Schwarz, zusammen mit noch zwei Frauen, seinen nackten zerfleischten Körper wäscht. Sie küsst ihn auf die Stirn, küsst seine leblosen mageren Hände, die aussehen wie die Hände eines Knaben und nicht wie die eines Mannes, der mit den Händen arbeitet, und dann richten ihn die zwei Frauen auf in eine sitzende Position, und sie streift ihm liebevoll erst den einen, dann den anderen Ärmel des sauberen weißen Hemdes über. Dann heben sie sein Unterteil an und ziehen ihm Unterhose und Hose an, seine Mutter bindet ihm die Krawatte, zieht ihm das Sakko an und schnürt ihm die Schuhe, deren abgewetzte Sohlen die Bürger Belgrads in einem der tragischsten Augenblicke ihrer Geschichte sehen werden. Und jemand von ihnen wird vielleicht sagen: „Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe.“

Andererseits sieht man auf den schönsten Fotografien von Tošo Dabac aus den Vierzigerjahren, wie wichtig Schatten für die Schwarz-Weiß-Fotografie sind und wie sich die Welt auf dem Fotopapier plötzlich in ein Spiel heller und dunkler Flecken verwandelt. Meine Vorstellung von Zagreb zur Zeit des Zweiten Weltkriegs geht immer von diesen Fotografien aus. Im Unterschied zu den Gehenkten von den Terazije haben die Menschen bei Tošo Dabac keine Namen. Es sind Passanten, die sich in der Ilica oder auf dem Ban-Jelačić-Platz oder auf dem Dolac eingefunden haben und bei denen noch etwas gut ist: Du kannst dir vorstellen, dass sie noch lebendig sind. Aber die Mehrzahl von ihnen hat auch einen Schatten; zu Mittag einen kurzen und gestauchten, am späten Nachmittag einen länglichen und verformten, der nicht mehr an seinen Besitzer erinnert. Und dieser Schatten, dieses dunklere Alter Ego, pflanzt sie in die Fotografie hinein wie eine Art Fundament oder eine Wurzel, die sie mit der Erde verbindet. Helle Abbilder an der Sonne und dunkle Schatten, die ihnen auf den Fotos nachkriechen. Und diese Schatten winken uns von den Gehsteigen oder Hauswänden zu: Es scheint zwar die Sonne, und es ist ruhig in der Stadt, es herrscht eine Art Ruhe, aber die Schatten sagen, wir sind hier, Freund, und wir schreiben das Jahr neunzehnhunderteinundvierzig …

Deshalb sind die Schatten wichtig, wenn Mutter, die jetzt zwölf Jahre alt ist, in die Schule in der Savska geht, in das Gebäude der heutigen Fakultät für Lehrerbildung, gegenüber dem Gefängnis. Ich sehe sie immer in Schwarz-Weiß, mit diesen Schatten. Mager, in dem hellen Trenchcoat, die Bücher unterm Arm. So geht sie durch den leeren Flur, in dem die Sonne auf dem Boden unregelmäßige helle Flecken macht und Mutters Schatten beim Gehen verlängert. Das ist der schmale Schatten eines „Spinnenbein“ genannten Mädchens. Ihre Magerkeit hat sich rasch in diesen spöttischen Spitznamen verwandelt. Passend zu der dünnen mit Honig bestrichenen Scheibe Brot, die sie jeden Tag zur Jause mit in die Schule nimmt.

Ihr Leben nimmt allmählich Realität an, als es den Chirurgen aus Petrograd, den russischen Emigranten in Frankreich, aus einem unerfindlichen Grund von Paris nach Zagreb verschlägt, wo er einer Krankenschwester aus einer Imkerfamilie, in der die Tuberkulose grassiert, ein Kind macht. Aber damit ihr Leben wirklich Realität annimmt, muss zuerst eine Reihe von Missverständnissen ausgeräumt werden, die die Beziehung zwischen Oma Ivka und dem erwähnten Chirurgen begleiten, der in den jugoslawischen Dokumenten mancherorts als Benjamin und anderswo als Venjamin geführt wird, während in seinem vom Königreich SHS ausgestellten Ausweis der Ärztekammer und in Mutters Trauschein Venijan steht.

Und so wenig sein Name weder fest noch eindeutig ist, sondern einer östlichen und einer westlichen Variante unterworfen, Benjamin oder Venjamin, in der Regie schlechter Daktylografen, die in den Dokumenten unverzeihliche Fehler begehen und dann diese Fehler jahrelang hartnäckig weitertragen, so wenig ist auch sein Nachname eindeutig. Der erscheint in den Dokumenten in zwei Varianten: In Mutters Geburtsurkunde steht Bernstein, und eine spätere Variante lautet Bernštajn, phonetisch. Aber derselbe Nachname kommt auch in einer Variante mit eingefügtem e vor, Berenstein und Berenštajn. Diese Variante steht in der Heiratsurkunde der Eltern und auf dem Grab von Großmutter Ivka, wo es auf der schwarzen Marmorplatte Berenstein heißt. Diese sprachliche Verwirrung ist nur Ausdruck der totalen Unsicherheit hinsichtlich Großvater Benjamin. Nichts in Verbindung mit diesem Großvater ist sicher, außer eines: dass er von einem Menschen ersetzt wurde, bei dem man sich in allem hundertprozentig sicher sein konnte.

Kindern, die früh ihre Eltern verloren haben, bleiben oft die Fotos. In Mutters Fall ist das besonders kompliziert. Die einzige Fotografie, auf der ihr Vater und ihre Mutter gemeinsam zu sehen sind, ist ein viereckiges Stückchen Fotopapier mit dem Stempel des Fotografischen Ateliers Tomee, ein wenig eingerollt und ungewöhnlich dünn. Aufgenommen wurde es während einer Operation, und auf der Rückseite steht: „Mama und Papa, Vinogradska 1928“. Die Notiz auf der Rückseite ist notwendig, weil auf dieser Fotografie sowohl die Krankenschwester als auch der Arzt Masken über dem unteren Teil des Gesichts tragen und nicht erkennbar sind, und einigermaßen hilfreich, weil sie uns darauf hinweist, dass die eine der zwei maskierten Personen ihr Vater und die andere ihre Mutter ist. Im oberen mittleren Teil der Fotografie dominiert eine starke OP-Lampe, wie eine kleine Sonne, und hüllt die ganze Szene gewissermaßen in Nebel. Deshalb ist nicht gut zu erkennen, wer von ihnen Mama, wer Papa ist, und die einzige Person, die keine Maske trägt, ist der Patient, den sie operieren. Er hat die Augen offen, und sein Blick, den man als neugierig bezeichnen könnte, geht zu seinem offenen Leib.

Ein Problem mit diesem Foto war auch, dass sie, wenn ihr der Vater fehlte, nicht wusste, ob sie auf die linke oder die rechte Person schauen sollte, wie sie auch, wenn ihr die Mutter fehlte, nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob sie das links oder rechts auf dem Bild ist. Sie konnte es vermuten, weil die linke Person etwas kleiner ist.

Vielleicht konzentrierte sie sich, sich nach dem Vater sehnend, zuerst auf die rechte Person, wenn das Haus mit ihren Onkeln und ihrer Tante laut dröhnte und Lachen, Streiten und Flüstern zu hören waren, und dachte in der Ecke an ihren Papa, der die Menschen aufschneidet, um sie zu heilen. Wie lange dauerte das? Es verging der Sommer, dann der Herbst, dann der Winter, aber ihren Vater aus Fleisch und Blut, der in Zagreb lebte und noch immer am selben Ort arbeitete, gab es nicht. Er besuchte seine Tochter nur selten.

Aber auch das Vorhandensein seiner einzigen Fotografie war kein einfaches. Ich glaube mich von klein auf an sie zu erinnern, noch aus den unteren Klassen der Grundschule. Sie war ein Teil unserer Familienfotos, die wir in einem rotsamtenen, mit silbernen Ranken beschlagenen Album aufbewahrten. Ich erinnere mich auch an den Stempel, einen roten, „Foto Tomee, Zagreb, Ilica 129“, und deutlich habe ich den Text auf der Rückseite vor Augen, verblasst, mit gewöhnlichem Bleistift und in Mamas erkennbarer Handschrift geschrieben, in der das r, wenn wir es isoliert von den anderen Buchstaben betrachten, einem Galgen ähnelt, und das m zu seiner ursprünglichen ägyptischen Wellenform zurückzukehren scheint. Man muss auch sagen, dass gerade diese Fotografie es war, die diese Aufzeichnungen angeregt hat, in ihr gibt es genug von allem, um zum Zentrum der Erzählung über Großvater Benjamin zu werden.

Und erst unlängst, bei einer der Retrospektiven der Neuen Welle des ungarischen Films, habe ich den Film Vater von István Szabó gesehen. Einer seiner frühen Filme noch aus der schwarz-weißen Phase. Die Hauptperson dieses Films ist ein Junge, später ein junger Mann, der im Krieg seinen Vater verloren hat und über ihn unterschiedliche Geschichten erzählt. Einmal ist der Vater ein Arzt, der Leben rettet, ein anderes Mal ein Held der Widerstandsbewegung, ein drittes Mal ein bedeutender Politiker, ein ungarischer Patriot … Jedenfalls ist der Vater einer, dessen Nichtanwesenheit sich in unterschiedlichen Figuren manifestiert, die der jungenhaften Fantasie imponieren. Ich habe diesen Film nicht für besonders aufregend gehalten, er schien mir zu sehr in die Länge gezogen und ein wenig naiv, wie fast alle alten Filme, wenn wir sie jetzt sehen. Bis auf eine Szene. Der junge Mann, die Szene spielt in der Wohnung seines Freundes, zeigt seinen Freunden und seiner Freundin eine kleine Fotografie, ziemlich eingerollt, auf der drei Ärzte mit Arztmasken im Gesicht zu sehen sind, aufgenommen während einer Operation. Und auf dieser Fotografie zeigt er ihnen seinen Vater.

Ist es möglich, dass ich mir das alles ausgedacht habe? Die unscharfe Fotografie, den roten Stempel des Fotografischen Ateliers Tomee, sogar Mamas Notiz auf der Rückseite? Ich habe mich durch alle Alben hindurchgearbeitet und alle Fotos gesichtet, die ich in den Alben und in verschiedenen Schachteln gefunden habe, aber das erwähnte Foto mit den beiden maskierten Gestalten habe ich nicht gefunden. Ich habe auch das Fotografische Atelier Tomee in der Ilica nicht gefunden. Jetzt befindet sich dort die Augenklinik Vukas.

Aber ich gebe nicht auf. Ich erinnere mich sogar, dass ich vor gut zehn Jahren schon einmal in den Familienfotos gestöbert habe und dass ich, als ich auf dieses eine stieß, es beiseitegelegt und an einem besonderen Ort verwahrt habe, weil ich schon damals den Gedanken hatte, etwas über Benjamin Bernstein zu schreiben. Vermutlich habe ich es damals so gut verwahrt, dass ich es jetzt nicht wiederfinde. Andererseits aber, wie groß ist die Möglichkeit, dass ich mit meinen sechsundfünfzig Jahren nie zuvor Vater von István Szabó gesehen habe? Vielleicht doch einmal, im Fernsehen, zu einem späten Termin, bei einer der zahlreichen Retrospektiven der Neuen Welle des ungarischen Films, kaum noch wach? Und vielleicht ist die Szene aus der Wohnung des Freundes des jungen Mannes auf diese Weise direkt in mein Unterbewusstsein gelangt.

Noch immer hoffe ich, dass ich es irgendwo finde. Dann wird alles, was ich hier schreibe, wahrhaftiger sein.

1.

Die folgende Fotografie, wenn sie irgendwann gemacht worden wäre, wäre so verschwommen gewesen, dass man auf ihr kaum etwas hätte erkennen können. Dichter Dampf hätte auf dem Fenster einen dicken Nebelfilz gebildet, sodass man auf den Scheiben alles Mögliche schreiben konnte. Wenn Ivka nur etwas weniger Jahre gezählt hätte, hätte sie zum Beispiel „Benjamin“ schreiben oder ein von einem Pfeil durchbohrtes Herz malen oder mit ungeschickten, zerlaufenden Buchstaben „glücklich bis ans Lebensende“ kritzeln können. Das wäre vielleicht etwas zu lang gewesen, hätte aber wiedergegeben, wie man sich hätte fühlen müssen. Das, was sie sicher nicht geschrieben hätte, es aber hätte tun können, wäre zum Beispiel „unglücklich“ oder „Hochstapler“ oder „Pott’scher Buckel“ gewesen.

Die große blecherne Waschschüssel hatte man in die Küche gebracht, und auf dem Herd brodelte das Wasser im Topf zum Wäschekochen. In einem zweiten großen Topf daneben war kaltes Wasser, und sie goss ein Töpfchen heißes Wasser in die Schüssel, dann ein Töpfchen kaltes, heißes, kaltes, heißes, kaltes … Und dann hockte sie sich in die Waschschüssel, um sich zu waschen. Ein nacktes mageres Mädchen, bei dem sich der Bogen des Rückgrats so schön krümmte, dass alle Wirbel zu sehen waren, angefangen von den zervikalen am Nacken bis zu den lumbalen am Steiß. Sie wusste, wie sie heißen, wie sie auch wusste, wie die Arm- und Beinknochen heißen.

Ihre Mutter kam in die Küche gewatschelt und stieß das Fenster einen Spalt auf.

– Das ist ja wie in der Hölle, du erstickst noch in dem! Ich wasch dir jetzt den Kopf – murmelte sie.

Sie begann ihr das Haar mit einem Stück Seife einzureiben, das noch neu und eckig war, mit scharfen Kanten. Ivka ließ sich von ihr mit den Fingern die Kopfhaut massieren und mit heißem – gemischt mit ein wenig kaltem – oder kaltem – gemischt mit ein wenig heißem – Wasser spülen und wieder einseifen, reiben und erneut spülen. So wurde sie ein paarmal eingeseift und ein paarmal gespült, aber die Mutter schien auch nach mehrmaligem Spülen nicht mit der Sauberkeit zufrieden zu sein. Als wäre Ivka so schmutzig, dass man das nie würde abwaschen können. Ein kleines Kind, und nicht ein Mädchen von neunzehn Jahren.

Sie hieß sie auch selbst noch einmal das Haar ausspülen. Das Wasser auf dem Herd war nicht mehr so heiß, sondern angenehm warm, sodass Ivka es sich über das gerade gewaschene Haar gießen konnte, und sie ließ die Wärme sich vom Haar aus strahlenförmig über den ganzen Körper ausbreiten. Am liebsten wäre sie in dieser Wärme mitten in der Küche geblieben und hätte das Alleinsein genossen. Die Mutter war hinausgegangen, und das war gut. Man könnte so, in der Waschschüssel, das ganze Leben verbringen. Dann wurde die Tür wieder aufgestoßen und Marica, ihre jüngere Schwester, rief fröhlich:

– Ivka, beeil dich, sie kommen gleich!

Sie hüllte sich in das große Handtuch, das früher einmal weich gewesen sein mochte, das aber durch Stärken und Auskochen rau und scharf geworden war. Sie stand auf dem Holzboden, und die von ihr abperlenden Tropfen hinterließen auf den Fichtenbrettern dunkle Flecken. Als sie noch klein war, hatte sie einmal auf diesen Boden gepinkelt, es war ihr entwischt, und die Tröpfchen hatten genau so ausgesehen. Immer mehr dunkle Fleckchen, die zu größeren Flecken verschmolzen waren, bis Dušan hereingekommen war, er war der Ältere, um zwei Jahre, und angefangen hatte zu singen:

„Ivka Pivka

pinkelt im Haus

und Mama klopft sie aus!“

Aber Mama klopfte sie nicht aus. Sie musste lediglich mit ihr zusammen die Bretter scheuern, und das war für sie das erste Mal.

Eingehüllt in das Handtuch hüpfte sie in das große Zimmer, wo schon Mama, Marica und Julijana, Dušans Verlobte, auf sie warteten. Sie öffnete den Schrank und zog, von der Tür verdeckt, die Unterwäsche an, beim Unterkleid, über das nasse Haar, half ihr Marica. Dann setzte sie sich auf den Stuhl neben dem Diwan, und Julijana begann ihr mit dem Handtuch das Haar trocken zu reiben. Der Kopf bewegte sich rauf und runter, während sie sie abtrocknete, als würde er sagen: „Ja, ja, ja …“ Danach drehten Julijana und Mama ihr das Haar auf Wickler. Mama war energisch, wie immer. Das musste gut gemacht werden.

– Mama, es ziept!

– Ach was, davon stirbst du nicht.

Und fuhr fort, ihr schwarzes Haar fest auf die Wickler zu drehen und mit Metallspangen zu befestigen.

Endlich, noch immer mit den Wicklern, stand sie vor dem großen Spiegel auf der Kommode, und Marica und Mama brachten das Hochzeitskleid. Es war für diese Gelegenheit geliehen, und als sie es ihr anzogen, kam es ihr vor, als würde sie ein Theaterkostüm anlegen und sich alles ringsum in Kulissen verwandeln.

Als sie sie endlich angezogen, die Wickler herausgedreht und das Haar ausgekämmt hatten, gingen alle drei weg, um andere Dinge in Ordnung zu bringen, es gab noch viel zu tun, und Ivka saß allein auf dem Stuhl im großen Zimmer, im steif gestärkten Hochzeitskleid, die Hände im Schoß mit ein wenig nach oben gedrehten Handflächen, so als wollte sie beten, und wartete, dass Marica und Julijana die Küche aufräumten, um den Schnaps und den Kuchen auf den Tisch zu stellen. Sie wartete und strich sich über das Bäuchlein, das vom Kleid vorteilhaft verdeckt wurde. Natürlich nur für jene, die nicht wussten, dass es dort war.

Sie hörte Rufe und sah hinaus zum Obstgarten vor dem Fenster.

Die Kinder riefen:

– Sie kommen! Sie kommen!

In diesem Augenblick ertönte von der Rückseite des Hauses Musik. An den Zäunen der Nachbarhäuser drängten sich die Menschen und sahen neugierig in ihren Hof, und die alten nostalgischen Lieder verbreiteten sich wie Kuchenduft. Vielleicht zu wenig süß, aber doch wie Kuchen.

„U gaju tom, kukavica kuka

Bez dečka bit, svakoj je curici muka …“

Oder:

„U ranu zoru, zoru, zoru

Kad svane dan

Ja idem kući, sav nakresan …“

Sie konnte sehen, wie zwei Männer in dunklen Anzügen, mit Krawatten und weißen Hemden, in den Garten kamen und Julijana sofort bei ihnen war und ihnen mit einer Stecknadel ein Büschel Rosmarin am Revers befestigte.

Sie musste lächeln, das erste Mal heute. Sie schob die Tür des großen Zimmers auf, aber so, dass sie selbst nicht zu sehen war, und sah, wie die Männer ihrem Vater, dem Gendarmen und Imker, und ihren Brüdern, Stjepan und Dušan, die Hände schüttelten. Antun und Milan lagen schon auf dem Mirogoj. Sie schüttelten sie sich dienstlich und redeten nicht viel. Im nächsten Augenblick verbreitete sich eine unangenehme Stille, deshalb beeilte sich Marica mit dem Schnaps, den sie in den Gläschen auf ihrem großen Alpaka-Tablett trug, das bei ihnen das „Silbertablett“ hieß. Jeder der Männer nahm ein Gläschen, und dann nickten sie sich schweigend zu und leerten es.

Marica trug ein festliches Kleid, dunkelrot, ebenfalls geliehen. Sie war die Trauzeugin für ihre Schwester, und der ältere Mann, ein Kollege aus dem Krankenhaus, war der Trauzeuge für Doktor Bernstein. Marica schenkte den Männern erneut Schnaps ein, und die Musiker spielten einen Tusch. Das war das Zeichen.

Sie erhob sich, ließ den Spitzenschleier herunter und trat in den Hof hinaus vor die Männer. Doktor Bernstein sah sie verwundert an. Stjepan beeilte sich zu sagen:

– Mein Gott, wie ist unsere kleine Ivka schön.

Es wirkte aufrichtig. Doktor Bernstein sagte nichts. Er trank seinen Schnaps aus, bediente sich am Kuchen, und erst als sie beim Ausgang waren, winkelte er den linken Arm im Ellbogen ab, sodass sie sich bei ihm einhaken konnte. Sie gingen langsam den gepflasterten Gartenweg hinunter, sie passte auf, dass sie ihre geliehenen Lackschuhe nicht schmutzig machte, und er passte auf, dass er auf die Steinplatten trat, und nicht aufs Gras. Es war schwierig, so nebeneinander zu gehen, denn der Weg war schmal und es drohte die Gefahr, dass einer von ihnen im Gras landete. Ihnen folgten die drei Musikanten: Kontrabass, Gitarre und Tamburizza. Die Nachbarn an den Zäunen lächelten der Braut zu, die Kinder riefen, und die Männer und Frauen gingen in würdigem Schweigen hinter ihnen her.

Und so traten sie im Zug der festlichen Anzüge und Kleider hinaus auf die Zlatarska. Sie gingen vorbei an Lattenzäunen und ebenerdigen Häuschen, die sich ihrer ursprünglichen Farbe nicht mehr erinnerten. Sie gingen bis ans Ende der Zlatarska, bogen in die Selska ein und wurden noch eine Zeit lang von den Blicken und den Kindern begleitet. Als sie an die Kreuzung der Selska und der Tratinska kamen, gab es weder Kinder, die sie begleitet hätten, noch Blicke von Weitem mehr, deshalb drehte sich der österreichisch-ungarische Gendarm um, rief die Musikanten heran und drückte ihnen ein paar Geldscheine in die Hand. Sie bedankten und verabschiedeten sich. Eine Zeit lang gingen sie in der Stille, dann gaben der Gendarm, Stjepan und Dušan Doktor Bernstein und seinem Freund die Hand. So stiegen das junge Paar und die Trauzeugen ins Taxi, ohne Musik und ohne den Rest der Verwandtschaft.

2.

Im Krankenhaus, wo sie in dem Jahr davor als Krankenschwester auf der Hals-Nasen-Ohren gearbeitet hatte, hatte sie hin und wieder auf die Innere Chirurgie hinübergemusst, um Sanitätsmaterial zu holen. Nebenhöhleninfektionen verbrauchen weniger Gaze und Tupfer als Blinddärme und Brüche, aber hin und wieder ging ihnen auch dieses Wenige aus, und dann schickte die Oberschwester sie als die Jüngste nach dem Material. Und sie musste am Operationssaal vorbei. Einmal, als sie so die Gazerollen übernommen hatte, sah sie aus dem Saal einen Mann im weißen Kittel herauskommen, an dessen rechtem Ärmel ein wenig Blut war. Müde, offensichtlich nach einer langen Operation, nahm er die Chirurgenkappe ab, und sie sah ein wenig verklebtes, aber schönes dunkles Haar, das zurückgekämmt war, aber widerspenstig in die Stirn fiel. Noch immer trug er über Mund und Nase die Maske, und sie konnte nur seine Augen sehen. Und diese Augen waren schwer zu vergessen, denn sie sahen sie an wie ein Häschen auf einem Waldweg: als etwas Liebreizendes, aber Unwichtiges.

Aber von dem, was du einfach nicht vergessen kannst, bis zu der Idee, dass es schön wäre, am Morgen aufzuwachen und als Erstes von der Welt diese Augen zu erblicken, dauert es gewöhnlich nicht lange. Vor allem, wenn du neunzehn Jahre alt bist und die Gestalt einer Trauerweide hast und der Arzt, der den Gang hinuntergeht, einmal wirklich und dann noch tausend Mal in Gedanken, groß ist und von stolzer Haltung. Seine Wirbelsäule ist wie ein gerader Baum, eine Fichte, Zypresse oder Tanne.

Später sollte Benjamin Ivka von einem seiner Erlebnisse in Tanger erzählen, wo sein Bruder arbeitete. Nach dem Medizinstudium in Paris war sein Bruder in eine französische und Benjamin in diese ehemalige österreichische Kolonie gegangen, die jetzt ein Teil des Staates der Slowenen, Kroaten und Serben war. In Tanger war er, als er einmal bei seinem Bruder war, an einem prächtigen arabischen Haus mit einem Innenhof vorübergekommen, wo das Tor oft offen stand. Im ersten Stock hatte er ein Mädchen gesehen, dessen Haar von einem Tuch bedeckt und dessen Mundpartie hinter einem Schleier verborgen war. Er konnte nur ihre Augen sehen, und diese Augen, sagte er, hätten genügt. Und je öfter er sie sah, und das geschah jedes Mal, wenn er zum Helfen in die Klinik ging, desto größer seien ihm diese Augen erschienen. Und er sagte Ivka, wie außerordentlich seltsam das doch sei, aber Augen genügten manchmal, dass sich der Mensch verliebt. Aber das wusste Ivka bereits, nur dass Benjamin hier die schöne Eingeborene war und Ivka der verwunderte Europäer.

3.

Diese Augen spielten auch eine Rolle, als sich die Oberschwester auf der Hals-Nasen-Ohren meldete und eine Gruppe jüngerer Schwestern fragte, wer von ihnen das desinfizierte Besteck auf die Innere bringen werde. Ivka hob als Erste die Hand. Daran war nichts Verdächtiges. Es war ohnehin ihre Arbeit, etwas irgendwohin zu bringen und etwas von irgendwo zu holen, die Abteilungen zu besuchen, was man zur Ausbildung rechnete, wie auch das Waschen der Kranken oder das Wechseln der Bettwäsche. Sie gaben ihr einen weißen emaillierten Metallbehälter mit einem Griff oben und mit einem aufgedruckten roten Kreuz, das schon ein bisschen abgescheuert war und dessen linker Balken kürzer war als der rechte. Drinnen klirrte etwas, so als würde sie ein Essbesteck tragen. Die Tage schieden sich bereits in volle und leere. Voll waren jene, wenn sie irgendwo im Korridor oder im Krankenhausgarten die Silhouette von Doktor Bernstein oder Bernštajn sah, wie er den weißgekalkten Korridor hinuntergeht, im weißen Kittel und – aus unerfindlichem Grund – mit der weißen Kappe, oder wie sich der Saum seines aufgeknöpften Kittels an einem Rosenbusch im Krankenhausgarten verhakte und er sich zu befreien versuchte, was ja wirklich komisch aussah. Leer waren die Tage, wenn sie vergeblich wartete, ihn irgendwo zu erblicken, und es ihr bis zum Ende der Arbeitszeit nicht gelungen war, ihn zu sehen.

Bis zu dem Augenblick, als sich die Oberschwester meldete, hatte sie nur immer gehofft, ihn zu sehen, aber selbst nichts getan, um ihn zu sehen. Dieses Mal hatte sie zum ersten Mal bewusst entschieden, etwas zu unternehmen, und war vor ihrem Entschluss selbst erschrocken. Würde sich ihr dieser Tag plötzlich erfüllen und würde sie mit ihm auch sprechen, was bisher nicht geschehen war? All das flößte ihr Angst ein. Vielleicht würde sie auf der Inneren einer seiner Kollegen empfangen oder eine Schwester erwarten und das Besteck übernehmen, was am wahrscheinlichsten war. Ihr Herz pochte, als sie durch die Flure zur Inneren Chirurgie ging, aber die um sie herum hörten nur das Klirren des Bestecks in dem sterilen Metallbehälter. Dies ist die Gelegenheit, dachte sie, und die muss man nutzen. Aber wie? Was soll sie ihm sagen, wenn sie ihn sieht?

Als sie zur Inneren Chirurgie kam, suchte sie nicht nach der Oberschwester, sondern las die Namen an den Türen der Ordinationen. Die Sache war die, dass sie seinen Namen nicht kannte. Sie kannte ihn nur vom Sehen, wagte aber nicht, einer Kollegin gegenüber zu erwähnen, dass sie nach einem Chirurgen von der Inneren Ausschau hält, weil das sofort Tratschereien auslösen würde. Deshalb hatte sie bisher auch niemanden gefragt, wie dieser groß gewachsene und schöne Mensch heißt, und das war jetzt das Problem. Es gab zwei Ordinationen mit jeweils zwei Namen an der Tür. War er Dr. Ivan Beuc oder war er Dr. Josip Nogolica? Josip Nogolica? Aber er konnte auch Dr. Ruszkowski sein, Stjepan wie ihr Bruder, oder Dr. Bernstein, Benjamin? Sie schwankte zwischen Nogolica und Bernstein, und dann klopfte sie doch an die Tür des Letzteren. Sie war bereit, die Tür sofort zu öffnen, wenn Dr. Bernstein oder sein Kollege „Herein“ sagten. Sie klopfte, ihr Herz pochte, das Besteck im Gefäß klirrte, aber drinnen sagte niemand „Herein“. Damals wusste sie noch nicht, wie seine Stimme klingt. Sie klopfte erneut, wieder nichts. Ihr wurde leichter zumute, jetzt konnte sie das Besteck bei der Schwester abgeben und flüchten. Später würde es ihr leidtun, aber jetzt galt es erst einmal zu flüchten. Sie war wirklich dumm, im Übrigen war er älter, vielleicht verheiratet. Mein Gott, wenn das jemand erführe!

Und genau in dem Moment rief ihr eine Schwester im Vorübergehen zu:

– Doktor Bernstein ist auf der Pneumo.

Der Finger des Schicksals hatte seinen einzigartigen Abdruck auf ihrer Stirn hinterlassen, wie bei einem Verbrecher. Ivka wird später oft darüber sprechen, dass sie in diesem Augenblick wusste, dass es sich um ihn handelte. Sie weiß selbst nicht, wie sie es wusste, aber sie wusste es. Das war das Zeichen. Zeichen wiesen ihr den Weg, und ohne dieses Zeichen hätte sie nicht den Mut gehabt, sich auf die pneumologische Abteilung zu begeben, sondern hätte das Besteck bei der Schwester abgegeben. Ihr Leben musste von etwas außerhalb von ihr, von etwas Höherem gelenkt werden.

„Doktor Bernstein ist auf der Pneumo“ wurde zu einem der wichtigeren Sätze in Ivkas Leben.

Es war ein Morgen im Frühjahr 1927, der Wind spielte mit dem Vorhang am offenen Fenster, auf den anderen Abteilungen hatten die Fenster keine Vorhänge, und alles war weiß und sterilisiert. So als hätte sich in der Lungenabteilung das Weiß noch intensiviert, und die Fenster waren offen, und alles war anders als auf den anderen Abteilungen. Hier musste selbstverständlich mehr Luft sein, und diese Luft kam herein und zog durch die Flure in Form eines leichten Lufthauchs. Ihr kamen Schwestern entgegen, manche hatten eine Maske über Mund und Nase. Sie fragte eine, wo Doktor Bernstein sei. Sie wusste es nicht. Sie fragte eine andere, und auch die wusste es nicht.

Aber irgendwie stieß sie auf ein offenes Krankenzimmer und sah im Vorübergehen aus dem Augenwinkel Benjamin drinnen sitzen. Sie blieb an der Tür stehen. Er saß mitten in dem Dreibettzimmer, wo nur ein Bett belegt war, mit einem Zeichenblock auf den Knien und einem Bleistift in der Hand. Zuerst sah sie ein weibliches Gesicht auf dem Papier und erst dann das gleiche Gesicht im Bett. Die Kranke war jung, mit gelöstem Haar, das ihr in Strähnen über den nackten Hals fiel, ein wenig verklebt, unordentlich, ungekämmt. Ihr Nachthemd stand offen, und man sah auch das ziemlich tiefe Dekolleté, das auf der Zeichnung nicht zu sehen war. Sie saß völlig ruhig da, wie gestorben, und Doktor Bernstein war dabei, ihr Gesicht zu verschatten. Er schraffierte die rechte Seite, die, wo das Licht nicht hinkam, und verrieb die Striche sorgfältig mit dem Finger, bis er einen kompakten Schatten auf dem Papier bekam. Er arbeitete ruhig und konzentriert, so sehr, dass er ihre Anwesenheit nicht bemerkte. Wie kann sie zulassen, dass er sie so malt, war Ivkas erster Gedanke.

– Herr Doktor, ich habe das Besteck gebracht.

– Ich bin gleich so weit – sagte er und fuhr fort, das hagere bleiche Gesicht der Kranken zu verschatten. Dann stand er auf und sagte zu dem Mädchen:

– Morgen machen wir weiter – bedeckte die Zeichnung mit einem weißen Bogen und klappte den Block zu. Sie gingen gemeinsam in Richtung Innere, er voran, mit längerem Schritt, und sie hinter ihm her trippelnd und noch immer das Besteck tragend, das klirrte. Aber dann blieb er stehen und drehte sich um.

– Entschuldigen Sie!

Mit der anderen Hand nahm er das Besteck. Sie folgte ihm bis zu seiner Ordination, wo er den Zeichenblock ablegte, den Metallbehälter auf den Tisch stellte und Handschuhe überstreifte. Er legte das Besteck sorgfältig auf ein großes Stück sterilisierte Gaze. Sie trat näher und, um irgendwie ein Gespräch in Gang zu bringen, fragte ihn:

– Wozu dient das?

Er drehte sich um, als hätte er nicht erwartet, dass sie noch immer da war.

– Eine gewöhnliche Zange, eine Kocher. Noch nie gesehen?

– Ich mache nur die Betten und trage Sachen aus.

Erst jetzt sah er sie zum ersten Mal richtig an. Und ihr schien, dass er zufrieden war mit dem, was er sah.

– Interessiert es dich?

Noch einmal sah er sie aufmerksam an.

– Ich weiß nicht – sagte sie und wich dem Blick durch die runde Brille aus, die sie aus irgendeinem Grund bisher nicht bemerkt hatte.

– Ich suche eine OP-Schwester.

– Schwester Terezija wird mich nicht lassen.

– Keine Sorge, ich werde sie fragen.

Und so begann sie, OP-Schwester zu lernen.

4.

Eine ältere Schwester erklärte: Pinzette, anatomisch; sieh her, Pinzette, chirurgisch; Pinzette für Koagulation, Skalpellgriffe; Klingen, gerade und gebogen; Duval-Pinzette, Pean-Klemme gebogen; Pean-Klemme klein, gerade, Mixters rechtwinklig; diese Klemme ist nach Kocher, sieh gut her, wenn sie Kocher sagen, meinen sie diese, hast du gesehen, Nadelhalter; Verbandschere nach Lister, schau, sie unterscheidet sich von der nach Littauer, aber der Name ist ähnlich, da kann es zur Verwechslung kommen, der Doktor spricht durch die Maske, manchmal ist es gelispelt, außerdem ist Doktor Bernstein Russe. Manche Wörter sagt er auf Russisch, manche auf Französisch, deshalb sperr die Augen und Ohren gut auf; dies ist ein Gefäß zum Sterilisieren, die Jodfläschchen, hast du gesehen, stehen hier …

Während der Operation muss man sich genau auf das konzentrieren, was der Chirurg und sein Assistent machen, und auch darauf, was der Anästhesist tut, und besonders darauf, was die OP-Schwester tut. Man muss an dem, was die Hände des Chirurgen tun, vorhersehen, welches Instrument er gleich benötigt und in welcher Reihenfolge sie benutzt werden: Zangen für die Schutzdecke, gerades oder gebogenes Skalpell, Zangen, Kocher und Pean, Retraktoren für das Gewebe, Sauger, Pinzetten, und Nadeln und Faden. Und gerade als sie auf das Drama konzentriert sein müsste, das sich vor ihr abspielt, und schauen müsste, was die OP-Schwester tut, damit sie heute oder morgen dasselbe tun kann, mitten in dieser Überanspannung der Nerven musste Ivka an das Mädchen denken, das Benjamin an jenem Tag gezeichnet hatte, als sie das erste Mal mit ihm sprach.

Dieses Mädchen nahm in ihren Gedanken auch außerhalb des Operationssaals verschiedene Gestalt an, aber jedes Mal war es schöner, als sie es sich das letzte Mal vorgestellt hatte. Es wurde sogar schöner als manche Schauspielerin, und sie nannte es Pola Negri, in Erinnerung an den Film, den sie und Marica im Europa-Kino gesehen hatten, ein Jahr zuvor. Es war ein deutscher Film gewesen, an dessen Titel sie sich nicht mehr erinnerte, aber Pola Negri sah in ihm genau so aus wie das Mädchen auf Benjamins Zeichnung. Bei ihr hieß es Pola Negri, und nicht nur, dass es jedes Mal schöner und schöner wurde, es wurde auch immer jünger und jünger, bis es schließlich jene kurze empfindsame Phase zwischen Kind und jungem Mädchen erreicht hatte, jenes Stadium in der Entwicklung eines weiblichen Wesens, das Ivka so unglücklich übersprungen hatte. Aus dem Röckchen des Kindes war sie sofort in das Kleid des Mädchens gesprungen, ihre Brüste waren von heute auf morgen gewachsen, so als hätte sie sich mit Kirschen ins Bett gelegt und wäre mit Äpfeln aufgewacht. Und dann galt es mit diesen Äpfeln in die Schwesternschule zu gehen, was ihr mehrere Monate hindurch schreckliche Scham verursachte. Vielleicht kriegte sie deshalb einen Buckel und vielleicht trugen diese Brüste dazu bei, dass Ivkas Figur dem Baum ähnlich wurde, nach dem sie ihren Namen bekam: Trauerweide.

Das Mädchen von der Zeichnung, Pola Negri, hatte das Privileg, wenigstens für kurz in dieser Phase zwischen Kindheit und Erwachsensein zu leben und gerade in dieser Zeit von Doktor Bernstein gezeichnet zu werden.

Und wann immer sie Benjamin sah, wie er sich lange die Hände wusch oder wie ihm die OP-Schwester den Chirurgenkittel hielt und ihn hinten zuband, erinnerte sie sich an Pola Negri, als ob sie, weil er sie gezeichnet hatte, für immer ihm gehörte. Ihr aufgelöstes Haar, die eingefallenen Wangen, der Schatten auf ihrem Gesicht, den Benjamin mit dem Finger verwischt hatte, die aufgeknöpften Bändchen am weißen Nachthemd, ganz bis zum Dekolleté, wo die Brüste herausschauten, die erst am Sprießen sind und auf dem Weg zu den Brüsten eines erwachsenen Mädchens, all das gehörte ihm.

Als sie sich nach der Operation zum ersten Mal traute, auf die Pneumologie zu gehen, um zu sehen, wie das Mädchen wirklich aussieht, fand sie ihr Bett leer, während im anderen Bett eine ältere Frau lag, die bei jedem Ausatmen hüstelte. Ihr kam der Gedanke, dass Pola Negri vielleicht nach Hause gegangen war, aber sie wusste schon, dass man auf der Pneumologie lange bleibt und dass das nicht wahrscheinlich war. Sie dachte auch, dass womöglich das Schlimmste eingetreten sei, und vor dem Schlimmsten erfasste sie ein Schauder auch in jenen Teilen des Körpers, in denen ein Schauder gewöhnlich nicht Platz greift, sagen wir, in den Fingerspitzen, in den großen Zehen. Das Schlimmste hatte sie schon zu Hause gesehen, als man Milans Körper von Brestovac zurückbrachte, und sie erinnerte sich auch an die Nachtwachen um den ältesten Bruder, Antun, den die Tuberkulose dahinraffte, als er noch relativ jung war. Wer weiß, ob Doktor Bernstein und Pola Negri in einer Liebesbeziehung standen? Sie hatten ausgesehen wie ein Fräulein aus gutem Haus, das von einer Krankheit ans Bett gefesselt ist, und ein Arzt, der von weit her gekommen ist, um hier mit ihr ein romantisches Abenteuer zu erleben. Interessant, dass sie in dieser Zeit nie sich selbst an der Stelle von Pola Negri sah.

Das zweite Mal fand sie sie im Zimmer vor. Sie saß im Bett, mit aufgestellten Kissen, und schlief, aber mit offenen Augen. Das Haar nass vor Schweiß, aufgesprungene Lippen und magerer, als sie auf der Zeichnung war, unvergleichlich magerer, als sie sie sich vorgestellt hatte. Jetzt sah sie, dass es sich um ein erwachsenes Mädchen handelte, aber die Magerkeit hatte sie in Ivkas Gedanken irgendwie jünger gemacht. Sie war wächsern bleich, nur ihre Wangen glühten vom Fieber. Als Ivka an ihr Bett trat, merkte sie zuerst nicht, dass sie schlief. Sie musste sie schütteln, damit sie sich rührte und dann müde die Augen öffnete. Jetzt sah sie zum ersten Mal, dass man mit offenen Augen schlafen kann. Sie bat um etwas Tee, und Ivka goss ihr aus dem Krug auf dem Nachtschränkchen etwas Eibischtee in die Krankentasse.

Sie kam auch am nächsten Tag, Pola Negri ging es besser, und sie brachte ihr einen Kuchen aus der Küche, für den sie sich höflich bedankte und den sie anfing zu essen, wobei sie aber nicht die ganze Schnitte aufessen konnte. Sie fragte sie, woher sie sei, und Pola sagte, von Črnomerec, und dass ihr Papa in der Ziegelei arbeite und dass ihre Mama zu Hause sei, dass sie drei jüngere Brüder habe und dass sie als Einzige von der ganzen Familie krank sei. Dann fragte Ivka sie, ob sie sie besuchen kämen, und sie sagte, dass sie sie nicht besuchten, weil ihre Mutter Angst habe, dass sich noch jemand aus der Familie anstecken könnte, und so sei sie allein hier, und ihr sei langweilig. Mit der Zeit kam Ivka jeden Tag nach den Operationen und blieb bis nachmittags um fünf oder sechs, bis alle Ärzte nach Hause gegangen waren, außer denen, die Dienst hatten. Manchmal machte sie ihr Bett, zog das Laken glatt und schüttelte die Zudecke auf, führte sie zum Bad oder brachte ihr eine zusätzliche Essensportion. Pola aß sie manchmal auf, aber manchmal konnte sie das nicht. Sie maß ihr auch die Temperatur, und meistens reduzierten sich ihre Temperaturen auf jene niedrigen Lungentemperaturen, vor denen die Menschen zu jener Zeit besonders Angst hatten. Subfebrilität war damals gefürchtet. Sie kümmerte sich so fast zwei Wochen um Pola Negri, die Samstage eingeschlossen, aber Besuch kam nie. Und mit Sicherheit besuchte sie auch der nicht, auf den Ivka wartete, damit er das Porträt beendete.

In der ersten Zeit, wenn sie am Bett des jungen Mädchens saß und die Tür aufging, fuhr Ivka zusammen, weil sie dachte, Doktor Bernstein komme herein. Aber wie die Zeit verging und Doktor Bernstein nicht kam, wurde sie sich immer sicherer und wurde ihr Pola immer lieber. Verlassen von Mutter und Vater und Brüdern, verlassen von den Freundinnen, verspürte sie sogar das Bedürfnis, ihr eine Freundin zu werden. Pola erzählte ihr, dass sie in die dritte Klasse der Handelsschule gehe, dass sie nur einmal die Woche Fleisch essen, dass sie kein Fräulein aus reichem Hause sei. Sie lebten bescheiden, aber glücklich, und ihr gefalle ein Bursche aus der Kaserne in der Nähe ihrer Straße. Sie stellten fest, dass sie entfernte Nachbarinnen waren, und wunderten sich, dass sie einander früher nie begegnet waren. Sondern erst hier, an diesem Ort. Dann begann Ivka Pola Negri zu trösten und ihr zu sagen, dass sie sicher gesund werde, dass sie noch jung sei, dass sie nur genügend essen müsse, kräftige Nahrung auch gegen den Willen.

Und dann, als sie Pola Negri immer mehr lieb gewann, wurde sie allmählich böse auf Benjamin, weil er sie kein einziges Mal bisher besucht hatte. Hätte er sie zufällig mal besucht, wäre sie deshalb böse gewesen, weil er sie besuchte und sicher etwas mit ihr hatte. Aber er besuchte sie nicht. Er hatte sie so zart gezeichnet, so sorgfältig den Schatten auf ihrem Gesicht verwischt, als würde er ihr die feinste Creme auftragen, und jetzt war er nicht da. Es waren schon zwei Wochen vergangen, und wenn er etwas mit ihr gehabt hätte, wenn ihm auch nur etwas an ihr gelegen wäre, wäre er schon gekommen. Er hatte sie gezeichnet und ließ sie jetzt allein sterben. Sie suchte diese Zeichnung in seiner Ordination, jetzt als Mitglied des chirurgischen Teams hatte sie häufig die Gelegenheit, sie zu betreten, aber sie fand sie nicht. Er wird sie mit nach Hause genommen haben. Sie fragte sich sogar, was das für ein Mensch war, der ein junges Mädchen so verlassen kann.

In der Zwischenzeit waren erste offensichtliche Symptome aufgetreten. Sein Verhalten Ivka gegenüber konnte man auch als Flirten interpretieren. Er hatte ihr in der Ordination die Rolle der Schere nach Lister und den Unterschied in der Benutzung der Zangen erklärt, wozu die gebogene Pean dient, und warum die kleine Pean die gerade ist, wie man einen Schnitt legt und wie wichtig es ist, rechtzeitig Hämostatika zu verabreichen. Manchmal hatte er sie wie zufällig berührt, an der Schulter, am Oberarm, oder er war mit seinem Handrücken, der nach Desinfektionsmittel roch, über ihr Gesicht gefahren, so wie wir ein Kind liebkosen. Er sagte:

– Die Nadel nimmst du in der Mitte, oder ganz oben, aber wenn ganz oben, dann ist sie länger und bricht leichter – und berührte mit seinem Knie ihres, so als wäre das normal und als würde sie ihr Knie nicht für eine Sekunde wegnehmen. – Wenn die Nadel kürzer ist, hältst du sie hier, siehst du, dann fester …

Ivka war es lieb, dass sich nach einer bestimmten Zeit diese Symptome eindeutig interpretieren ließen, aber sie begann sich auch schuldig zu fühlen. Sie hatte Pola Negri noch mehr lieb gewonnen und hatte das Gefühl, ihr etwas wegzunehmen, was bis dahin ihr gehört hatte. Und obwohl das nur in Ivkas Fantasie ihr gehört hatte, konnte sie nicht vermeiden, sich schuldig zu fühlen. Den Jahrhunderten katholischer Erziehung, die sich in ihrem gekrümmten Rückgrat kondensiert hatten, konnte man nicht entrinnen. Nach zwei Wochen, die sie nicht bei Pola Negri gewesen war, eilte sie auf die Pneumologie, um sie zu besuchen. Sie hatte sogar drei Schokoladenbonbons gekauft, die nicht billig waren, aber sie fand das Bett leer. Wieder erstarrte sie vor Schreck, aber die Schwester auf der Pneumologie sagte ihr, dass bei Fräulein Vera die Kavernen akut geworden seien und dass man sie nach Zeleni brijeg verlegt habe. Und da wurde ihr bewusst, dass sie sie alles Mögliche gefragt hatte, nach ihrem Freund und nach ihrer Familie und nach ihrer ersten Kommunion und Firmung und nach vielen anderen Dingen, aber dass sie sie nie nach ihrem Namen gefragt hatte. Vermutlich hatte sie es vergessen, als sie sich kennenlernten.

Und so endete die Episode mit Pola Negri.

5.

Das zweite Mal, dass sie einen Menschen mit offenen Augen schlafen sah, war während einer Leistenbruchoperation. Es fing gut an, mit der älteren Instrumentenschwester sterilisierte sie zusammen das Besteck, sie desinfizierten den Tisch und wuschen sich lange, lange die Hände. Die ältere Instrumentenschwester wusch sich auch selbst die Hände länger, um es Ivka zu zeigen, und Ivka wusch sie noch länger, um sich als gute Schülerin zu zeigen. Sie versetzten ihn in den Schlaf, der Anästhesist kontrollierte den Puls, Benjamin öffnete ihn sauber, der Schnitt war gerade und schön, schulmäßig, aber bevor er den Schnitt setzte, zeigte er ihr das Skalpell, so als würde er diese Operation nur ihretwegen vornehmen, dann befestigte er mit den Retraktoren das Gewebe, der Patient schlief ruhig, und alles war regulär, außer eine kleinere Blutung, die sie leicht zum Stillstand bringen konnten, aber als sie dabei waren, den Darm in seine Position zu bringen, öffnete der Patient plötzlich die Augen. Sie waren nicht vollständig geöffnet, aber man bekam den Eindruck, als sähe er in seinen offenen Unterleib, in das Geschlinge seiner Därme und das, was das Bauchfell durchbrochen hatte. Ansonsten bewegte er sich nicht. Es gab kein Zucken, keinen Laut, nichts. Aber als sie diese offenen, vielleicht auch etwas vorstehenden Augen sah, musste sich Ivka am Tisch festhalten, um nicht umzufallen. Sie dachte, dass er jetzt schreien, vom Tisch springen und so offen aus dem Saal rennen und den Gang hinunterlaufen und dabei eine dicke Blutspur hinterlassen und bei diesem Laufen auch sterben und selbst nicht wissen werde, dass er gestorben ist, sondern weiterlaufen werde, wie es Hühner tun, wenn man ihnen den Kopf abschlägt.

Benjamin musste sie halten, aber er war mitten in der Operation und packte sie fest nur mit einer Hand. Genau genommen so fest, dass ihr der Oberarm wehtat und sie dieser Schmerz weckte und ihr möglich machte, auch weiterhin über dem offenen Mann zu stehen, dessen Augen ebenfalls offen standen. Außer Ivka hatte sich allerdings niemand beunruhigt gezeigt, und all das war ziemlich leger aufgenommen worden. Der Anästhesist flüsterte ihr zu, dass sie manchmal die Augen öffnen, aber weiterschlafen, dass sie keinen Schmerz empfinden und sich später, wenn sie aus der Narkose erwachen, an nichts erinnern. Nicht einmal an schlechte Träume, denn in der Narkose träumt man nicht.

Später zeigte sich an der Stelle, wo Benjamin sie so fest angefasst hatte, ein blauer Fleck, der mit der Zeit die Farbe wechselte. Das war das erste Mal, dass er sie so stark berührte, und die Erinnerung daran blieb ihr zwei Wochen. Nach der Operation, als sie ihm den Kittel abnahm, sagte er, dass er sich auf sie verlassen können müsse, dass er sich nicht auf die Operation konzentrieren und sich gleichzeitig Sorgen machen könne, ob sie in Ohnmacht falle oder nicht. Bisher habe sie alles gut gemacht, und er erkenne ihren Fleiß an, aber er sei sich nicht mehr sicher, ob sie im Operationsteam bleiben könne. Sie hörte seine Worte, weinend sagte sie:

– Aber er hat die Augen aufgemacht!

– Das kommt vor – sagte er – ein Reflex.

An diesem Nachmittag begleitete er sie hinunter bis zur Straßenbahnhaltestelle unterhalb der Kaserne, denn er konnte ihr Weinen einfach nicht zum Stillstand bringen. Von da an begleitete er sie ständig. An sonnigen Tagen, nach den Operationen, konnte man sie sehen, wie sie die Vinogradska hinuntergingen, Richtung Ilica und Kasernenmauer, wo die Straßenbahnhaltestelle war, und wie sie von ihren Schatten begleitet wurden. Ihrer schmal und länglich, seiner groß und mit breiten Schultern. Obwohl er ihr gefiel, blieb sie zu Beginn hartnäckig und lehnte es regelmäßig ab, sich mit ihm ins Stadtcafé oder ins Café Corso zu setzen, nicht einmal ins Café Medulić, das für sie am nächsten lag. Deshalb blieb sein kräftiger Schatten an ihrer Haltestelle stehen und wartete zusammen mit ihrem schmalen Schatten auf die Straßenbahn, die in die Peripherie fuhr, Richtung Zlatarska, wo sich das Haus des österreichisch-ungarischen Gendarmen befand, und erst wenn sich ihre Straßenbahn in Bewegung gesetzt und sie ihm durch das Fenster zugewinkt hatte, überquerte er die Straße und ging zu seiner Haltestelle und wartete auf die Straßenbahn Richtung Zentrum, wo er in der Dalmatinska eine Mietwohnung hatte. Für Ivka sah das am Anfang alles aus, als schliefe sie mit offenen Augen.

6.

Auf den Fotografien des Krankenhauses aus jener Zeit sind die Bäume ringsum und im Innenhof noch klein, und Häuser um das Empfangsgebäude herum gibt es gar nicht. Dieses Krankenhaus hieß zu Anfang Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, während es den größten Teil von Mutters Leben „Dr. Mladen Stojanović“ hieß, und jetzt wieder Klinikzentrum der Barmherzigen Schwestern heißt. Während es seit jeher bei allen nur Vinogradska hieß. Zu jener Zeit war es nicht groß und alle Beschäftigten kannten sich mehr oder weniger, Ärzte und Schwestern, auch die Nonnen, und sogar die Putzfrauen und der Hausmeister. Seltsam ist, dass Ivka Doktor Bernstein nicht schon früher kennengelernt hat, sondern seine Augen und sein Haupthaar das erste Mal sah, wie sie aus dem Operationssaal kamen. Zu der Zeit arbeitete sie schon ein Jahr als Krankenschwester und kannte mehr oder weniger jeden. Und auch er arbeitete dort schon mehr als zwei Jahre. Er war vor Sommer 1925 zur Facharztausbildung an die Chirurgie gekommen, und das hier war seine erste Anstellung als Chirurg.

Der Zufall, der ihre Krankenhausbahnen weit voneinander entfernt hielt, trug vermutlich dazu bei, dass dieser russische Emigrant und Pariser Student sich für die Krankenschwester von der Peripherie der Hauptstadt einer slawischen Kolonie zu interessieren begann, der die Bescheidenheit ins Rückgrat eingeschrieben war. Noch als Mädchen hatte sie begonnen, sich zu krümmen, als ihre Brüste knospten, aber das Traurige war nur in der Körperhaltung, während ihr Gesicht einige exotische Züge barg. Ausgesprochen dunkel, in einer Familie, in der helles oder kastanienbraunes Haar die Regel war, und so sagte ihr eigener Vater von ihr, noch als sie klein war: „Ivka hat etwas Arabisches.“ Es ist nicht bekannt, aus welcher genetischen Tiefe dieses Arabische gekommen und nach Zagreb, nach Trešnjevka, in die Familie des österreichisch-ungarischen Gendarmen hineingeplatzt war, mitten unter seine Bienen.

Ivka hatte sich zuerst Julijana anvertraut, der Verlobten ihres Bruders Dušan, mit der sie diesen teuren Menschen teilte und die sie schon als Mitglied der Familie angenommen hatte, obwohl sie noch nicht miteinander verheiratet waren. Sie erzählte Julijana, dass Benjamin aus Russland stamme, dass er in einer kleinen Stadt nahe Petrograd gewohnt habe und dass er und sein Bruder schon im Frühjahr 1918 geflohen seien, sie sagte, er habe in Paris studiert, Medizin, und er habe in Russland Gouvernanten und ein Klavier gehabt. Deutsch und Französisch seien für ihn wie Muttersprachen, bis zu seinem siebenten Lebensjahr habe er besser Französisch als Russisch gesprochen, er könne auch Jiddisch, und manchmal sei er sich nicht bewusst gewesen, in welcher Sprache er sprach, sodass seine Gouvernante, eine Französin, gesagt habe: „Beni, Französisch, ich versteh dich nicht!“ Dabei wisse Ivka nicht, weshalb er gerade nach Zagreb gekommen sei, ob ihn jemand geschickt habe, oder ob er allein gekommen sei, auch das wisse sie nicht. Nein, sie wisse nicht, wie lange er bleiben werde, aber sie wisse, dass er ein guter Mensch ist und ein ausgezeichneter Arzt, denn er spreche über die Patienten und Operationen auch nach der Dienstzeit.

– Aber vielleicht weiß er nichts anderes – sagte Julijana.

Er verstehe sich auf Kunst, sagte Ivka, auf Musik, er habe Klavier gespielt, aber jetzt spiele er Balalaika, das erinnere ihn an Russland, und er male schön. Sie habe einige seiner Bilder gesehen, sie seien sehr gut, er mache ein Gesicht, als wäre es lebendig, und habe versprochen, auch ihr Gesicht mit Wachskreide zu malen, als Arzt habe er auch in Paris gearbeitet, aber auf Chirurgie habe er sich in Zagreb spezialisiert.

– Und du weißt nicht, weshalb er hierhergekommen ist? – insistierte Julijana.

– Er sagt, dass er hergekommen ist, um mich zu treffen – erklärte Ivka Julijana, aber die sah sie nur mitleidig an. Und am Schluss sagte sie zu ihr, sie solle nur gut aufpassen, denn Ärzte heiraten keine Schwestern, auch unsere Ärzte heiraten keine Schwestern, geschweige denn solche, die aus Paris kommen.

Wegen diesem Satz von Julijana lehnte sie es hartnäckig ab, sich mit Benjamin in eines der Kaffeehäuser zu setzen, denn das tun leichte Frauen, überall in den Cafés leichte Frauen, und ihr Vater, der nie in einem Kaffeehaus gewesen sei, weil er keine Zeit habe, verachte die Kaffeehäuser. In seiner Pension beschäftige er sich mit Bienen, und Bienen seien ein ernsthaftes Geschäft, mit ihnen hast du immer etwas zu tun, und wenn nicht direkt mit den Bienen, dann musst du Körbe für künftige Schwärme bauen, musst den Bienenstock herrichten, die Gläser waschen. Und deshalb habe er für Kaffeehäuser keine Zeit, aber dort sehe er diese Frauen, und außerdem rauchten diese Frauen auch.

– Wenn ich dich sehe, dass du im Kaffeehaus sitzt und rauchst, bring ich dich um, ich will nicht, dass du mir langsam krepierst, hast du mich gehört – so hatte der österreichisch-ungarische Gendarm zu ihr gesagt, und sie hatte von Kaffeehäusern eine Meinung, als würden dort junge Mädchen geschlachtet. Sie konnte am Stadtcafé oder, noch schlimmer, am Theatercafé vorübergehen, ohne den Kopf zu den großen Fenstern zu wenden, an denen Frauen saßen und rauchten, weil sie sich schämte. Und als ihr Benjamin in der Pause, im Park hinter dem Hauptgebäude, eine Zigarette anbot, hatte sie ihn so angesehen, dass ihm das nie wieder in den Sinn kam.

Benjamin sagte, sie müssten nicht in ein Kaffeehaus, er habe gedacht, dass sie das vielleicht möchte, sie müssten also nicht in ein Kaffeehaus, sie könnten, sagen wir, einen Spaziergang zum Kraljičin zdenac machen, sie könnten auf Würste zum Puntijar, das ist ein schöner Spaziergang von der Infektionsklinik, wo sie seinen Freund besuchen könnten. Ivka lehnte auch das hartnäckig ab.

Sie lehnte gleich welchen Versuch Benjamins ab, mit ihr ein Rendezvous zu verabreden, unabhängig davon, ob Kaffeehaus, Kino oder Spaziergang durch die Jurjevska, dafür aber plauderte sie gern mit ihm während der Operationen, im Park der Klinik oder auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle. Und er begriff, dass es ihr lieb war, wenn sie ihn sah und sie sich unterhielten, vor allem aber konnten sie einander zulachen, wenn einer von ihnen einen Scherz machte. Und das war öfters er. Am liebsten indessen hörte sie ihm zu, wenn er ihr von den Schnitten erzählte, vom Abbinden der Blutgefäße, vom Beziehen durchgetrennter Knochen mit Haut und der finalen Bearbeitung. Wichtig sei die Sauberkeit des Schnitts, dieser erste Zug aus der Hand, der mit der Zeit völlig der deine wird, individuell, so wie eine Handschrift individuell ist oder ein Schlag im Tennis. Er erzählte ihr auch von der Geschichte der Chirurgie, die bis zu den alten Ägyptern zurückreicht, und davon, dass die Chirurgie der erfolgreichste Zweig der Medizin ist, die reine Mechanik.

Und wann immer sie sich mit ihm unterhielt, wenn sie ihm in die Augen sah, die seltener lachten als sein Mund, wenn sie seine Hände mit den langen Fingern sah, an denen mitunter ein Ekzem vom Desinfektionsmittel zu sehen war, musste sie sich im Stillen Julijanas Worte vorsagen: „Pass nur gut auf, denn Ärzte heiraten keine Schwestern.“ Und dann fragte er höflich, ob sie sich außerhalb der Arbeit treffen könnten, abends, aber sie antwortete höflich, dass das nicht ginge.

Aber ihre Mutter und der österreichisch-ungarische Gendarm erfuhren davon, dass ihr der Arzt aus Paris den Hof machte, ein russischer Emigrant, von denen es damals in Zagreb viele gab, wie auch in Belgrad oder Sarajevo oder anderen europäischen Städten, dass das ehemalige Fürsten und Bojaren waren, die jetzt Klavier unterrichteten oder gutes Benehmen oder Fremdsprachen, die das Kroatische nicht unbedingt gut sprechen und die man leicht am Akzent und an den russischen Wörtern erkennen kann. Dass er Chirurg ist und dass er Ivka geholfen hat voranzukommen, könnte ihren Eltern und Geschwistern in jedem Fall imponieren, aber dass er einem Volk angehört, das Christus gekreuzigt hat, verschlimmerte die Sache sehr. Die Eltern machten ihr bei einer Gelegenheit Vorhaltungen in Verbindung mit seinem Glauben, aber Ivka antwortete mit einer Ansichtskarte, die sie in diesem Sommer ihrem Bruder Stjepan aus Slowenien schrieb.

Vipava, 5. VII. 27

Lieber Stjepan!

Vielen herzlichen Dank für deine Karte, die ich am Vierten dieses Monats erhalten habe und über die ich mich sehr gefreut habe. Hier ist es schön, sonniges Wetter und warm, aber ihr fehlt mir alle sehr. Grüße mir vielmals Dušan und Julijana. Werden wir bald eine Hochzeit in der Familie haben? Mein lieber Bruder, ich freue mich so. Vor deiner habe ich Benjamins Karte bekommen, und er schickt dir viele Grüße. Ich habe mich sehr gefreut, dass er sich aus Opatija gemeldet hat.

Dir und allen viele warme Grüße, und es küsst dich

Ivka

PS: Was seinen Glauben betrifft, das kann kein Problem sein, wenn wir uns lieben.