Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dead soft verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Laurens Herz schlägt für die Musik – und für Donal, der abseits der Dorfgemeinschaft lebt und niemanden an sich heranlässt. Als Lauren noch überlegt, wie er ihm näherkommen kann, überschatten düstere Ereignisse das Dorf. Eine Gruppe namens "Die Reinblütigen" stiftet mit ihren Hetzparolen Unfrieden und dann beginnt auch noch ein Wolf, Ziegen zu reißen. Sind die Wolfsangriffe tatsächlich eine Strafe der Götter, wie die Reinblütigen behaupten? Lauren begibt sich auf eine gefährliche Reise zu den Sidhe D'Altan, um ihre Hilfe zu erbitten, und kommt dabei Donals Geheimnis auf die Spur. In der Waldstadt Altania treffen sie auf Kaylin und deren Lehrmeisterin. Gemeinsam versuchen sie, das Rätsel des aggressiven Wolfs zu lösen. Doch ist der Wolf wirklich die wahre Bedrohung? Als sie nach und nach begreifen, was vor sich geht, schweben nicht nur sie bereits in großer Gefahr … Ein Danu-Roman

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 936

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Leann Porter

Die Wölfe von Derryglen

Impressum

© dead soft verlag, Mettingen 2018

http://www.deadsoft.de

© the author

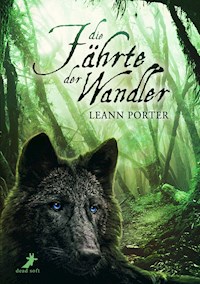

Cover: Irene Repp

http://www.daylinart.webnode.com

Bildrechte:

© Sergej Aleshin – shutterstock.com

© outdoorsman – shutterstock.com

© Chen Lian-Dao – shutterstock.com

1. Auflage

ISBN 978-3-96089-209-0

ISBN 978-3-96089-210-6 (epub)

Inhalt:

Laurens Herz schlägt für die Musik – und für Donal, der abseits der Dorfgemeinschaft lebt und niemanden an sich heranlässt. Als Lauren noch überlegt, wie er ihm näherkommen kann, überschatten düstere Ereignisse das Dorf. Eine Gruppe namens "Die Reinblütigen" stiftet mit ihren Hetzparolen Unfrieden und dann beginnt auch noch ein Wolf, Ziegen zu reißen. Sind die Wolfsangriffe tatsächlich eine Strafe der Götter, wie die Reinblütigen behaupten? Lauren begibt sich auf eine gefährliche Reise zu den Sidhe D'Altan, um ihre Hilfe zu erbitten, und kommt dabei Donals Geheimnis auf die Spur. In der Waldstadt Altania treffen sie auf Kaylin und deren Lehrmeisterin. Gemeinsam versuchen sie, das Rätsel des aggressiven Wolfs zu lösen. Doch ist der Wolf wirklich die wahre Bedrohung?

Als sie nach und nach begreifen, was vor sich geht, schweben nicht nur sie bereits in großer Gefahr …

Kapitel 1

Ein Tropfen genügte nicht, also griff Kaylin nach der Kanne und neigte sie, bis ein stetiges Rinnsal auf Thores Wange plätscherte. Thores Nasenspitze zuckte. Er hob die Hand und schlug nach dem Wasserstrahl wie nach einer lästigen Fliege. Ein dumpfes Grollen ertönte aus seiner Kehle.

Kaylin kippte die Kanne ein wenig mehr. »Wach auf!«

Thore grunzte und wälzte sich auf den Bauch, sodass nun sein Nacken nass wurde. Konnte denn nichts diesen Kerl wecken? Kaylin verlor die Beherrschung und leerte den Rest der Kanne auf einmal aus. Der kalte Schwall ließ ihn hochfahren.

Mit verklebten Augen blickte er wild um sich. »Angriff!«

»Nein, kein Angriff, du Trottel. Aufbruch! Die warten schon auf uns.« Kaylin stemmte die Hände in die Hüften und musterte den Mann, mit dem sie durch ganz Sanka reisen wollte und der jetzt triefend nass im Bett saß und aussah, als wäre er nicht einmal in der Lage, den Weg zum Treffpunkt im Inneren Hof zu schaffen.

Mit einem gequälten Stöhnen sank er zurück auf die feuchten Laken. Er legte den Unterarm über die Augen und murmelte etwas Unverständliches.

Kaylin beugte sich vor. »Wie?«

Sie musste sich verhört haben. Das, was sie zu verstehen glaubte, konnte Thore doch niemals gesagt haben.

»Ich komme später nach.«

Doch, er hatte es gesagt und besaß sogar die Dreistigkeit, es zu wiederholen. Kaylin ballte die Hände zu Fäusten und widerstand mühsam der Versuchung, sie in sein verquollenes Gesicht zu rammen.

»Reiß dich zusammen, Thore Hammerfjäll, und steh auf! Unsere Freunde warten.«

»Reitet vor, ich komme nach. Irgendwann. Morgen … oder …«

Lautes Schnarchen zeigte, dass Thore die Flucht ins Reich der Träume angetreten hatte. Kaylin schnaubte ungläubig. Dies war der Tag, dem sie seit dem Ende der Sankanischen Spiele entgegenfieberte. Der Tag, an dem ihr gemeinsames Abenteuer beginnen sollte.

Sie packte Thores Schultern und schüttelte ihn. »He! Thore! Heute fängt unsere Reise an. Du musst jetzt wirklich aufstehen!«

Thores Kopf wackelte haltlos hin und her, während er unbeirrt weiter schnarchte. Kaylin ließ ihn los und sank auf die Bettkante. Sie wollte nicht ohne Thore losziehen. Aber wie es aussah, blieb ihr nichts anderes übrig. Wie konnte er sie dermaßen im Stich lassen? Warum hatte er ausgerechnet am Abend vor der Abreise eine ausgedehnte Schänkenwanderung unternehmen müssen? Kaylin stützte das Kinn in die Hände und schloss die Augen. Der Geruch von schalem Bier und Rauch stieg ihr in die Nase. Sie hatte gehört, wie Thore spät in der Nacht ins Zimmer getorkelt war, mit der lärmenden Unbeholfenheit eines Betrunkenen, der sich Mühe gab, kein Geräusch zu verursachen. Völlig bekleidet war er neben ihr auf das Bett gefallen und hatte sofort angefangen zu schnarchen. Das alles war nichts Ungewöhnliches. Aber dass er nach einem derartigen Gelage nicht wach zu bekommen war, schon. So kannte Kaylin ihn nicht. Daran waren bestimmt die D’Enai schuld, die hatten ihn sicher mit Steppenbrannt und Bier abgefüllt und sich vermutlich darüber lustig gemacht, dass sie den als trinkfest bekannten Norrländer endlich kleingekriegt hatten.

Kaylin stand auf und warf einen letzten Blick auf den schlafenden Thore. Das blonde Haar hing in wirren, tropfenden Strähnen in sein trotz Suff gutaussehendes Gesicht. Kaylin hatte es immer gewusst: Traue niemals einem Schönling. Selbst dann nicht, wenn dem Schönling sein Aussehen herzlich gleichgültig war. Thores geschwungene Lippen verzogen sich zu einem bierseligen Lächeln, er drehte sich auf die Seite und wechselte die Schnarchtonlage. Kaylin schnürte es die Kehle zu. Sie wandte sich ab und hastete zur Tür, neben der ihr gepackter Rucksack stand. Ohne sich umzudrehen, verließ sie das Zimmer und stapfte durch den Flur.

Sie beachtete weder die kunstvollen Mosaike zu ihren Füßen noch die Gemälde an den Wänden. Die Grüße der Wachtposten, die ihr entgegenkamen, erwiderte sie mit einem Nicken, die Lippen fest zusammengepresst. Thore wollte also nicht mitkommen. Auch gut. Sie war nicht auf ihn angewiesen. Wenn ihm ein Besäufnis wichtiger war, als mit ihr Sanka zu entdecken, war das seine Schuld. Er würde schon sehen, was er davon hatte.

Selbst nach mehreren Zehnttagen, die sie in der Zitadelle des Magoden verbracht hatte, kannte Kaylin nur einen Bruchteil der Wege, die sich durch den weitläufigen Palast zogen. Die Strecke von ihrem Zimmer zum Inneren Hof hätte sie allerdings mittlerweile im Schlaf gefunden. Schlaf, pah! Sollte Thore doch schlafen, bis er schwarz wurde. Kaylin stürmte durch die breite Flügeltür in den Hof, in dem trotz der frühen Stunde bereits lärmende Geschäftigkeit herrschte. Die frische Morgenluft kühlte ihre glühenden Wangen. Sie blieb stehen und hielt Ausschau nach bekannten Gesichtern. Leider fiel ihr Blick zuerst auf Galen. Kein Wunder, der Hüne überragte sogar die anderen hochgewachsenen Sidhe um Haupteslänge und sein rotes Haar leuchtete wie eine Flamme in der Morgendämmerung. Mit ruhiger, tragender Stimme erteilte er Befehle. Kaylin verspürte nicht die geringste Lust, ihm zu begegnen. Wie sie ihn kannte, war er es gewesen, der Thore dermaßen abgefüllt hatte. Sie duckte sich hinter einen mit Säcken beladenen Karren, um nicht von ihm entdeckt zu werden, wartete, bis er außer Sichtweite war, und schlenderte dann durch die Menge.

»Kay!« Jawed drängte sich zu ihr durch.

Mit blitzenden Augen und einem strahlenden Lächeln auf den Lippen sah er hellwach und frisch aus. Er zog sie in eine stürmische Umarmung. War er etwa schon wieder gewachsen? Seit ihrem Aufbruch von Kronnor schien er mindestens einen halben Kopf größer geworden zu sein. Oder wirkte er nur so, weil er sich aufrechter hielt?

Kaylin sah in sein von Vorfreude gerötetes Gesicht und rang sich ein Lächeln ab. »Hey, Jawed. Jetzt ist der große Tag also endlich da.«

Jawed nickte und zog die Brauen zusammen. »Stimmt was nicht, Kay?« Suchend sah er sich um. »Wo ist Thore?«

»Kommt nicht mit«, sagte Kaylin knapp. »So, ist wohl höchste Zeit, dass ich mein Pferd aufzäume«

»Das habe ich schon erledigt.« Jawed musterte sie forschend. »Wie meinst du das, er kommt nicht mit?«

»Genau so, wie ich es gesagt habe.« Kaylins Augen fingen an zu brennen.

Erst jetzt, nachdem sie es ausgesprochen hatte, wurde ihr klar, dass sie wirklich ohne Thore gehen würde. Bevor sie es verhindern konnte, sah sie sich um, als bestünde die Möglichkeit, dass er doch noch auf den Hof wankte, verkatert und übernächtigt, aber immerhin da. Dabei wusste sie, dass dies nicht passieren würde. Wenn der Sturkopf Thore sich einmal für etwas entschieden hatte, blieb er auch dabei.

Jawed starrte sie an, die Stirn gerunzelt. Er öffnete den Mund, schloss ihn jedoch wieder. Statt die Fragen zu stellen, die ihm sicher auf der Zunge lagen, schlang er den Arm um Kaylin und zog sie mit zu den Pferden.

Kaylin trottete neben ihm her, von Dankbarkeit erfüllt, dass er sie nicht bedrängte. Sie wollte nicht über Thore reden, nicht jetzt. Vor allem aber wollte sie Jaweds Freude nicht trüben, also blieb ihr nichts anderes übrig, als sich zusammenzureißen und sich nicht anmerken zu lassen, wie verletzt und gedemütigt sie sich fühlte. Indem Thore nein zu ihrer gemeinsamen Reise sagte, sagte er auch nein zu ihr.

Nun fing auch ihre Nase an zu brennen und zu kribbeln. Sie schluckte mehrmals und blinzelte. Auf keinen Fall würde sie in Tränen ausbrechen und sich zum Gespött der versammelten Reisegruppe machen. Sie zwang einen fröhlichen Ausdruck auf ihr Gesicht, schwang sich auf das Pferd und griff nach den Zügeln.

Galen sorgte dafür, dass der Auszug aus der Zitadelle in geordneten Bahnen verlief. Er wies jedem den passenden Platz in der Kolonne zu, vergewisserte sich, dass die Ladung auf den Karren fest verzurrt war, und fand zudem noch Zeit für aufmunternde Worte und Scherze. Kaylin war nicht nach Spaß zumute. Sie hatte geahnt, dass der Abschied von Sanka ihr nicht leichtfallen würde. Dass sie ohne Thore gehen musste, machte es noch schwerer. Die große Gestalt in Schwarz, die neben Galen stand, nahm sie durch den Tränenschleier nur verschwommen wahr.

Moran Al’Thane, Magrakommandant und gewählter Sprecher der Sidhe, ließ es sich nicht nehmen, persönlich Lebewohl zu sagen. Ursprünglich hatte er die D’Altan in ihre Heimat, die auch die seine war, begleiten wollen, doch der Magode benötigte seine Unterstützung. Kaylin störte das nicht sonderlich. Sie respektierte Moran, hatte aber kein enges Verhältnis zu ihm aufgebaut. Schon der Gedanke, freundschaftlich mit ihm zu verkehren, erschien ihr abwegig. Obwohl sie erlebt hatte, wie liebevoll und fürsorglich er mit seinen Kindern umging, fühlte sie sich immer unbehaglich in seiner Gegenwart, ohne genau zu wissen warum. Er strahlte Macht und Stärke aus, aber das tat Galen auch, was sie nicht daran hinderte, mit ihm herumzublödeln und gemeinsam den einen oder anderen Krug Steppenbräu zu leeren.

War es die Düsternis, die in Morans Blick lag, die Art, in der er sie anzusehen pflegte, als könnte er direkt in ihre Seele schauen? Etwas an ihm veranlasste die meisten dazu, Abstand zu halten. Respektvollen Abstand zwar, aber darauf bedacht, ihm nicht zu nahe zu kommen. Revan und Galen waren die Einzigen, die Kaylin kannte, die sich nicht von ihm einschüchtern ließen. Und Morans Kinder und seine Frau natürlich.

Kaylin ritt langsam an ihm vorbei und zügelte auf seine knappe Handbewegung hin sofort das Pferd. Was jetzt? Er musterte sie dermaßen durchdringend, dass sie sich auf das Schlimmste gefasst machte. Wollte er ihr verbieten, sich der Sidhegruppe anzuschließen? Doch dann lächelte er. Bei ihm kam das so selten vor, dass Kaylin bei dem ungewohnten Anblick der Atem stockte. Einen Moment lang sah sie einen anderen Moran, eine Unbeschwertheit, die er sonst nicht zeigte. Womöglich erhaschte sie soeben einen Blick auf den Moran, der er einst gewesen war, bevor die Last der Verantwortung für ein gesamtes Volk ihn zu dem strengen, pflichtbewussten und zuverlässigen Mann gemacht hatte, der er jetzt sein musste.

»Gute Reise, Kaylin. Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, der Wind dir den Rücken stärken, die Sonne dein Gesicht wärmen und der Regen um dich her die Wiesen tränken. Mögen die Götter dich beschützen, bis wir uns wiedersehen.«

Kaylin legte den Kopf in den Nacken, konnte damit jedoch nicht länger verhindern, dass ihr eine Träne über die Wange rollte. Sie spürte eine Berührung an der Hand. Morans Finger schlossen sich um sie, warm und fest.

»Und jetzt folgt ein eigennütziger Wunsch. Mögest du dein Zuhause bei den D’Altan finden.« Morans Stimme klang ernst, doch als Kaylin ihn ansah, spielte immer noch das seltene Lächeln um seine Lippen und sein Blick ruhte mit ungewohnter Wärme auf ihr.

»Danke«, flüsterte sie. Mit einem Mal bereute sie, ihn nicht näher kennengelernt zu haben. Wie fast alle hatte sie sich von seiner scheinbar kühlen Art abschrecken lassen. Sie konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass sie einen Fehler begangen und sein Verhalten völlig falsch gedeutet hatte.

Moran schüttelte leicht den Kopf und drückte ihre Hand, als könnte er ihre Gedanken erraten, was vermutlich auch der Fall war. Sie hatte keine Ahnung, welche Kräfte er besaß, ging aber davon aus, dass sie machtvoll waren. Vielleicht war das der Grund für die scheue Ehrfurcht, die man ihm entgegengebrachte. Kaylin war sich jedoch sicher, dass Moran seine Macht niemals missbrauchen würde. Sie erwiderte den Händedruck, blinzelte die letzten Tränen fort und wartete, bis Moran sich auch von Jawed verabschiedet hatte.

Langsam bewegte sich die Gruppe durch das Tor, über einen weiteren Hof und schließlich durch das breite Außentor auf die Straßen Sankas, der Goldenen Stadt. Ein Geleit aus Magra führte sie an, während Galen auf seinem hellbraunen Steppenpferd überall gleichzeitig zu sein schien. Obwohl der Aufbruch früh stattfand und zudem der Geheimhaltung unterlag, standen erstaunlich viele Sankaner an den Straßenrändern und jubelten ihrem Helden der Sankanischen Spiele zu: Galen, ungeschlagener Sieger der letzten fünf Spiele, ein bisher nie erreichter Erfolg.

Vereinzelt wurden Rufe nach dem Zweiten laut, nach Thore, dem besonderen Liebling der Zuschauerinnen. Mit seinem guten Aussehen und der offenen Art, die ihn mit jedermann schnell Freundschaft schließen ließ, hatte er die Herzen Sankas im Sturm erobert. Sein grandioser Endkampf gegen Galen war bereits Legende.

Kaylin rümpfte die Nase, als eine Frau mit aufgetürmter Lockenpracht und einem mehr als großzügig ausgeschnittenen Kleid sich den Hals verrenkte und mit schriller Stimme seinen Namen rief. Würde sie ihn immer noch bewundern, wenn sie ihn jetzt sehen könnte? Versoffen und schnarchend, nach Bier stinkend. Kaylin gab sich selbst die ernüchternde Antwort: Vermutlich ja.

Thore hätte die ihm geltende Aufmerksamkeit in vollen Zügen genossen. Zu dumm, dass er sie verschlief. Kaylin wollte nicht mehr an ihn denken. Die Zukunft lag vor ihr wie die golden schimmernde Straße, verheißungsvoll, abenteuerlich und voller unwiderstehlicher Geheimnisse.

Sie überquerten den Tuchmarkt, auf dem die Händler gerade ihre Stände aufbauten. Die ersten Sonnenstrahlen ließen die Samtaria-Statue in der Mitte des Platzes in hellen Farben leuchten, wie die bunten Stoffe, die zu ihren Füßen ausgebreitet wurden. All das sah Kaylin zum letzten Mal. Vielleicht nicht in ihrem Leben, aber zumindest für eine lange Zeit. Während der vergangenen Zehnttage nach den Spielen war Sanka beinahe so etwas wie eine zweite Heimat für sie geworden. Eine Heimat, die sie mehr liebte als Kronnor, wo sie geboren war und sich doch nie zu Hause gefühlt hatte.

Zusammen mit Jawed und Felin hatte sie die Stadt unsicher gemacht. Sie waren durch die verwinkelten Gassen des Töpferviertels gestreift, hatten an den Ufern der Klyre geangelt, mit den Händlern auf den vielen Märkten gefeilscht, sich tagelang am Hafen herumgetrieben, um die Schiffe aus der ganzen Welt zu bewundern und die fremdartigen Menschen, die von Bord gingen, zu bestaunen. Sie hatten versucht, sämtliche Türme Sankas zu besteigen und irgendwann lachend aufgegeben, um stattdessen lieber alle Tempel zu besuchen, was ihnen auch nicht gelungen war. Sie hatten sich in den D’Elen-, D’Enai- und D’Altan-Vierteln durch die Spezialitäten sidhischer Kochkunst probiert, bis sie so vollgefressen waren, dass sie kaum noch atmen konnten. Dank Galens Fürsprache hatten sie sogar ein kleines Wagenrennen im Stadion fahren dürfen. Die Tage waren angefüllt gewesen mit Spaß und Gelächter, mit gutem Essen und noch besserem Bier, Gesprächen und Scherzen, dem Schmieden gewagter Pläne und dem Festigen von neuen Freundschaften. Kaylin würde diese Zeit vermissen, aber sie war bereit, aufzubrechen, etwas Neues zu wagen.

Ohne Thore, aber nicht allein. Sie wandte den Kopf und betrachtete Jawed, der in den Farben der Amerdans, Dunkelblau und Grau, so sidhisch aussah, wie es ihr niemals gelingen würde. Caron ritt hinter ihm. Kaylin wusste die Geste zu schätzen. Bald musste sie sich auch von Jawed trennen. Caron gönnte ihnen die Zeit, die sie noch zusammen verbringen konnten. Außerdem musste er natürlich gemerkt haben, dass Thore durch Abwesenheit glänzte.

Jawed schenkte ihr das scheue Lächeln, das sie an gemeinsame Kindertage auf Kronnor denken ließ. »Das war eine schöne Zeit hier in Sanka.«

Kaylin nickte. Wie so oft schien Jawed ihre Gedanken erraten zu haben, wozu er im Gegensatz zu Moran keine Sidhekräfte einsetzen musste. Sie kannten sich einfach schon zu lange, als dass sie ihre Gefühle und Stimmungen voreinander verbergen könnten.

Kaylin gab sich einen Ruck. Sie sah keinen Grund, sich länger zu verstellen. »Thore hat die Nacht durchgesoffen. Er ist immer noch dermaßen voll, dass ich ihn nicht wachbekommen habe. Und glaub mir, ich habe alles versucht. Den ganzen Krug Waschwasser habe ich über ihm ausgeleert.«

Jawed prustete los, fing sich aber schnell wieder und bemühte sich sichtlich, ein ernstes Gesicht zu machen. »Oh nein, Kay. Das tut mir leid. Sobald er ausgeschlafen hat, wird er bestimmt nachkommen.«

Kaylin schwieg und drehte sich zur Seite, um den Anblick der grünen Kuppel des Athos-Tempels noch einmal in sich aufzunehmen. Der Tempel war einer der Orte, mit denen sie unangenehme Erinnerungen verband. Dort hatte sie damals das erste Opfer des Mörders entdeckt und dort hatte auch ihre Freundin Shara den Tod gefunden. Trotzdem mochte sie die Kuppel, die von innen leuchtete und der Umgebung einen unwirklichen grünen Schimmer verlieh.

»Er kommt nach, oder?« Jaweds Stimme riss sie aus den Erinnerungen.

Sie biss sich auf die Unterlippe, bis sie Blut schmeckte. »Nein. Er kommt nicht nach. Er wusste seit einer Ewigkeit, dass heute der große Tag ist, der Aufbruch, der Beginn unserer Reise, und ihm liegt nichts daran. Wahrscheinlich hat er niemals ernsthaft vorgehabt, mitzukommen und war nur zu feige, mir das zu sagen.« Sie fuhr zu Jawed herum, der sie mit großen Augen ungläubig ansah. »Verdammt, Jawed, dieser Mistkerl hat mich die ganze Zeit angelogen. Obwohl … jetzt wird mir klar, warum er immer so ausweichend reagiert hat, wenn ich ihn auf die Reise angesprochen habe. Er hatte überhaupt keine Lust, eine Strecke festzulegen oder etwas zu planen.«

Nachdem sie es ausgesprochen hatte, fielen Kaylin hundert weitere Kleinigkeiten ein, denen sie keine Bedeutung beigemessen hatte, die ihr jedoch deutlich hätten zeigen können, was mit Thore los war. Wie hatte sie sich nur derart zum Narren halten lassen können!

Jawed zog die Schultern hoch. »Thore ist nun mal nicht der große Planer. Er lässt gerne alles auf sich zukommen. Wenn er nicht hätte mitkommen wollen, dann …«

»Nimm ihn auch noch in Schutz! Männer! Alle gleich.« Kaylin wusste, dass sie ungerecht reagierte, aber das Maß war voll.

Mit zitternden Händen umfasste sie die ledernen Zügel und drehte sich zur Seite, damit Jawed nicht erkennen konnte, wie nahe sie den Tränen war. Sie hatte sich alles so schön ausgemalt. Warme Sommernächte unter dem weiten Sternenhimmel, mit Thore am Lagerfeuer. Endlich die Freiheit erleben, von der sie ihr ganzes Leben lang geträumt hatte. Während der vergangenen Zehnttage war Thore ein Teil dieser Träume geworden, und zwar einer, auf den sie nicht verzichten wollte. Lag es an ihr? Hatte sie ihn zu sehr bedrängt und damit verschreckt? Sie kannte sich nicht aus in der Liebe, alles war neu. Vermutlich war sie selbst schuld daran, dass Thore sie nicht begleiten wollte. Gut, damit hätte sie leben können, wenn der Schuft zumindest die Eier in der Hose gehabt hätte, ihr das mitzuteilen statt sich wie ein Waschlappen in den Alkohol zu flüchten.

»Warte erst mal ab, Kay.« Jawed lenkte sein Pferd dichter neben ihres und legte die Hand über ihre verkrampften Fäuste.

Sie schüttelte ihn unwillig ab. »Lass mich in Ruhe! Ganz so blöd bin ich nicht. Und ich werde bestimmt nicht auf einen Volltrottel warten, der lieber durch Sankas Schänken zieht, als meine Gegenwart zu ertragen.«

Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Jawed zusammenzuckte, und bereute ihren Ausbruch sofort. Ein Kribbeln im Nacken veranlasste sie dazu, sich umzudrehen. Caron starrte sie verärgert an. Wer es wagte, Jawed wehzutun, konnte sich auf seinen Zorn gefasst machen. Ihr war klar, dass nur ihre langjährige Freundschaft zu Jawed sie davor bewahrte, an Ort und Stelle von ihm zurechtgewiesen zu werden. Er wusste, dass Jawed das nicht gutheißen würde, also riss er sich zusammen. Kaylin schoss einen giftigen Blick in seine Richtung, allerdings eher halbherzig. In Wahrheit gefiel ihr, dass Caron sich als Jaweds Beschützer sah, und sie war froh, dass die beiden zusammen waren. Jeder, der Augen im Kopf hatte, konnte sehen, wie sehr sie sich liebten. Der normalerweise besonnene, zuverlässige Caron war das Beste, was Jawed passieren konnte. Um ihn brauchte Kaylin sich keine Sorgen zu machen.

»Tut mir leid, Jay«, murmelte sie reumütig. »Du kannst nichts dafür, dass Thore so ein Mistkerl ist. Lass uns über was anderes reden. Sieh mal da, man kann die Arena sehen. Die Spiele waren wahrhaftig noch besser, als ich sie mir vorgestellt hatte.«

Jawed nickte und lächelte schon wieder. »Ich freue mich auf die nächsten in zwei Jahren.«

»Ach ja, hat Revan dich überredet, an den Rennen teilzunehmen?«

Jaweds Lachen hellte Kaylins düstere Stimmung ein wenig auf. Es war gut, ihn fröhlich zu sehen.

»Er hat es versucht, und ich fürchte, er wird die nächsten zwei Jahre nicht aufgeben. Aber das ist nichts für mich. Ich würde sofort nach dem Start vor Aufregung stolpern.«

Kaylin schmunzelte und schüttelte den Kopf. Jawed bewegte sich mit der anmutigen Kraft eines D’Enai.

Freundschaftlich plaudernd legten sie die Strecke bis zum Stadttor zurück. Dahinter erstreckten sich die Felder und Weiden von Sanka, groß genug, um selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass jeglicher Seehandel zum Erliegen käme, ganz Sanka Stadt zu ernähren.

In einiger Entfernung zu den hohen Stadtmauern lagerten die D’Enai. Kaylin verstand, warum sie ihre Jurten der Zitadelle vorzogen. Sie waren ein freiheitsliebendes Steppenvolk, in der Stadt fühlten sie sich bedrängt und eingesperrt, mehr noch als die D’Altan. Wo vor wenigen Tagen ein lebhaftes Zeltlager gestanden hatte, liefen nun lärmende und johlende Sidhe scheinbar wild durcheinander. Auf mehreren voll beladenen Wagen hatten sie ihre gesamten Habseligkeiten verstaut. Kaylin erkannte die mit verschlungenen Mustern verzierten hellen Lederplanen, aus denen die Jurten bestanden. Einige Kinder kletterten auf den Wagen herum und verstärkten mit lautem Kreischen den ohnehin schon ohrenbetäubenden Lärm.

Kaylin hätte am liebsten sofort kehrtgemacht. Wie sollte sie es auch nur einen Tag mit dieser Bande aushalten? Sie wusste, dass die D’Enai eine wilde Sippe waren, aber die Vorstellung, wie es sein mochte, mit ihnen zu reisen, hatte sie bisher erfolgreich verdrängt. Sie wollte sich gerade an Jawed wenden, um ihm ihre Befürchtungen mitzuteilen, da hallte eine Donnerstimme durch das Tal, die sicher noch im letzten Winkel Sankas gehört wurde.

»Ruhe jetzt! Was ist das hier für ein verdammtes Durcheinander? Bei Schuras gekochten Eiern, bewegt eure lahmen Ärsche und stellt euch vernünftig auf, sonst mache ich Ziegenfutter aus euch!« Galen preschte wie ein zürnender Gott zwischen die Sidhe, mit flammendem Haar und scheinbar rücksichtslos.

Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Stattdessen kehrte erstaunlich schnell Ruhe ein und das, was anfangs wie ein unentwirrbares Knäuel aus Erwachsenen und Kindern ausgesehen hatte, verwandelte sich in eine geordnete Reisegruppe, die sich folgsam dem bereits bestehenden Trupp anschloss. Hier und da brach kurz Gelächter aus, ein paar Scherzworte flogen hin und her, dann setzte sich die Gruppe in Bewegung.

Neben Kaylin erklang belustigtes Kichern. Jawed machte aus seinem Vergnügen über Galens Ordnungsmaßnahme keinen Hehl. Natürlich, er war ein D’Enai. Anfangs hatte er es noch leugnen können, doch mittlerweile war nicht zu übersehen, dass er zu diesem Sidhevolk gehörte mit seinem rötlich schimmernden Haar, der gebräunten Haut und den bernsteinfarbenen Augen. Außerdem sah er wie ein jüngerer Bruder von Revan aus, der sein Steppenpferd geschickt neben sie lenkte. Immer, wenn Kaylin sie so dicht beieinander sah, versetzte es ihr einen schmerzhaften Stich. In ein paar Jahren würde Jawed Revan noch ähnlicher sehen, sich in einen wilden D’Enai Krieger verwandeln, muskulös und unerschrocken, ein wüster Kämpfer, vor dem andere Männer erzitterten. Was würde dann übrigbleiben von dem alten Jay, ihrem sanftmütigen Freund?

Der wüste Kämpfer Revan zwinkerte ihr zu. »Wir haben eine Überraschung für dich.«

Kaylin stutzte. »Für mich?«, echote sie.

Das begeisterte Funkeln in Jaweds Augen zeigte, dass er bereits Bescheid wusste, und womöglich sogar für die Überraschung verantwortlich war. Er deutete nach rechts. Kaylin traute ihren Augen nicht. Felin kam auf sie zugeritten, er führte ein Pferd am Zügel, das Kaylin gut kannte. Sieger, eines der Pferde von Dolf Doberdan, die sie während der Überfahrt nach Sanka versorgt hatte. Sie schlug die Hand vor den Mund, als Felin ihr mit einem breiten Grinsen die Zügel hinhielt.

»Hier, dein Pferd!«

»Aber … was …« Kaylin war wahrhaftig sprachlos. Das passierte ihr nicht oft.

»Es sind vier, ich weiß, aber die anderen drei Pferde stehen jetzt im Dienst der Magra. Sie werden gut für sie sorgen.«

Jawed deutete ihre Reaktion offenbar falsch, denn er musterte sie beunruhigt. »Wir haben Sieger für dich ausgesucht, denn wenn wir dich hätten wählen lassen … Es wäre zu schwer gewesen, oder?«

Kaylin nickte. Das dritte Mal an diesem Tag konnte sie die Tränen nicht zurückhalten. Was war bloß los mit ihr?

»Danke. Ich danke dir. Euch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Verlegen wischte sie sich über die Augen. Wie gut Jawed sie kannte. Es wäre ihr tatsächlich unmöglich gewesen, eine Wahl zwischen den Pferden zu treffen, die ihr alle ans Herz gewachsen waren.

»Ha, was? Kay weiß nicht, was sie sagen soll?« Galens Bass dröhnte. »Daraus müssen wir einen Feiertag machen. Den Kay-ist-sprachlos-Tag, der soll von nun an jedes Jahr gefeiert werden, mit Steppenbräu und Steppenbrannt.«

Kaylin musste lachen und drohte ihm mit einer Geste, die sie den D’Enai abgeschaut hatte. »Du sei bloß ruhig, immerhin hast du Thore abgefüllt.«

Galen hob die Brauen. »Was meinst du? Wo ist der Halunke eigentlich? Hab ihn heute noch gar nicht gesehen.«

»Er war zu verkatert, um mitzukommen.« Kaylin wollte vor Galen nicht nochmals ihre Vermutungen über Thores wahre Beweggründe darlegen. Sie mochte ihn, aber es gab Dinge, die sie nur mit Jawed teilte.

Galen schaffte es, ein unschuldiges Gesicht zu machen. »Keine Ahnung, wovon du sprichst. Wir waren gestern nicht zusammen unterwegs. Ich war bei Felin. Stimmt’s, mein wildes Täubchen?«

Ohne sich um Felins Protest zu kümmern, riss er ihn aus dem Sattel hinüber auf seinen Schoß und drückte ihm einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen. Das ließ Felins Gegenwehr schlagartig erlahmen. Er schmiegte sich an Galen und die beiden küssten sich, als wären sie allein auf der Welt. Kaylin konnte den Blick nicht abwenden. Immer noch erstaunte es sie, was für ein ungleiches Paar die beiden waren. Galen, der ungestüme Kämpfergott mit dem Flammenhaar, und Felin, der zierliche Empath, blond und von beinahe zerbrechlicher Schönheit. Das täuschte jedoch, er war nicht halb so zart, wie er auf den ersten Blick wirkte, sondern ein ausdauernder Läufer und hervorragender Fährtenleser. Zusammen mit Kaylin und Jawed hatte er ausgelassen Sanka erkundet. Nach den Spielen hatten sie jeden Tag gemeinsam verbracht und aus anfänglicher Sympathie war tiefe Freundschaft geworden. Kaylin war froh, dass Jawed bei den D’Enai neben Caron auch Felin an seiner Seite haben würde.

Sieger schnaubte und rieb den Kopf an ihrem Oberschenkel, als wollte er sie dazu auffordern, sich endlich auf seinen Rücken zu bequemen. Kaylin stellte unwillkürlich die Verbindung zu ihm her, fing Bilder von saftigem Gras und den Duft von Heu auf, das Gefühl von Wind im Haar. Rasch unterbrach sie das Band. Auf keinen Fall wollte sie Sieger ihre Wut und Enttäuschung spüren lassen und sie fühlte sich nicht in der Lage, vor ihm zu verbergen, was in ihr vorging. Die Schattenseite der Gabe, die sie ständig an ihre Unzulänglichkeit erinnerte. Darum musste sie zunächst zu den D’Altan, die dafür bekannt waren, ihre Gabe besonders gut zu beherrschen. Zurzeit fühlte es sich für Kaylin eher so an, als beherrschte die Gabe sie und nicht umgekehrt.

Mit Hilfe von Jawed und Revan packte sie die Satteltaschen aus und verstaute den Inhalt in den Taschen, die an Siegers Sattel befestigt waren. Bewundernd strich sie mit den Fingerspitzen über das Leder, das wie die Jurten der D’Enai mit Knotenmustern verziert war.

»Gefällt er dir? Den habe ich für dich ausgesucht.« Felin war es gelungen, sich von Galen loszureißen, der sich wieder um die Ordnung im Tross kümmerte. Er trat neben Kaylin und sah sie erwartungsvoll an.

»Er ist wunderschön«, brachte sie mühsam heraus. Das war ein Abschiedsgeschenk, und ihr wurde jetzt erst wirklich klar, dass sie Jawed und Felin bald verlassen würde. Sie würden bei den D’Enai bleiben, während sie nach Altania weiterreisen wollte, um mehr über ihre Gabe herauszufinden.

Das Schlucken fiel ihr schwer. Felin schlang die Arme um sie und drückte sie schweigend an sich. Kaylin ließ sich das ein paar Atemzüge gefallen. Anfangs hatte sie nicht gut mit Felins empathischer Gabe umgehen können. Es war ihr unangenehm gewesen, dass er ständig spüren konnte, wie sie sich fühlte, weil sie sich dadurch ausgeliefert vorkam. Doch mit der Zeit hatte sie seine Einfühlsamkeit zu schätzen gelernt, was sicher daran lag, dass er sich niemals ein Urteil über sie und ihre Befindlichkeiten anmaßte. Er nahm sie, wie sie war, und er zeigte deutlich, dass er sie sehr mochte, sogar wenn sie sich gerade selbst nicht leiden konnte. Vorsichtig löste sie sich von ihm.

Er lächelte sie an. »Genießen wir die Zeit, die wir noch zusammen verbringen. Hey, du wirst uns besuchen. Ganz bald, ja? Die Steppe wird dir gefallen. Der Wald auch, aber die Steppe, das ist das Beste!«

Kaylin grinste. Auch an Felins überschwängliches, geschwätziges Wesen hatte sie sich erst gewöhnen müssen, obwohl sie selbst die Klappe selten halten konnte. Mittlerweile liebte sie gerade seine Begeisterungsfähigkeit. Er war völlig anders als der scheue, ruhige Jawed, dem man jedes Wort aus der Nase ziehen musste. Trotzdem verstanden die beiden sich äußerst gut. Ob es auch daran lag, dass sie beide Sidhe Metra waren? Eher nicht. Kaylin hatte früher geglaubt, alle Sidhe Metra seien wie Jawed und war in Sanka schnell eines Besseren belehrt worden. Da brauchte sie nur Revan anzusehen, den sie nie im Leben für einen Metra gehalten hätte, und doch hatte er bereits drei Kinder geboren. Die Vorstellung, dass Jawed oder Felin Kinder bekommen könnten, irritierte Kaylin immer noch mehr, als sie sich eingestehen wollte. Für sie waren die beiden Männer und in ihrem bisherigen Leben hatte es nun mal keine Männer gegeben, die Kinder bekamen. Sie hatte gewusst, dass Jawed ein Sidhe Metra war, immerhin war sie jahrelang Zeugin der Anfeindungen gewesen, die er ertragen musste. Doch aus irgendeinem Grund hatte sie nie die Schlussfolgerungen aus seiner körperlichen Besonderheit gezogen, weil diese jenseits ihrer Vorstellungskraft lagen.

Sie schwang sich in den Sattel. Sieger warf den Kopf hoch und machte einen übermütigen Satz. Lachend klopfte sie ihm den Hals. Dieser Gefährte würde sie nicht im Stich lassen. Durch den Pferdetausch waren sie zurückgefallen und ritten nun an der Kolonne entlang bis zu dem Platz, den Galen ihnen zuwies. Kaylin freute sich, dass sie an der Seite von Felin und Jawed reiten konnte. Caron übernahm an diesem Tag die Aufgabe, mit Galen und einigen anderen D’Enai für Ordnung und Schutz zu sorgen. Das Angebot des Magoden von Sanka, der Reisegruppe als Geleitschutz einen Trupp Magra an die Seite zu stellen, hatte Galen lachend abgelehnt. Wer kam schon auf die Idee, einen Trupp D’Enai zu überfallen, zumal sich unter ihnen der beste Kämpfer Danus befand? Als Kaylin nun den Blick über das Steppenvolk schweifen ließ, konnte sie die Frage guten Gewissens mit »niemand« beantworten. Selbst entspannt und gut gelaunt wirkten die D’Enai genau wie das, was sie waren: Kämpfer. Sowohl Männer als auch Frauen zeichneten sich durch ausgeprägte Muskeln, einen wachen, aufmerksamen Blick und die Ausstrahlung einer erbarmungslosen Entschlossenheit aus. Hätte Kaylin nicht bereits viele Abende in fröhlicher Runde in ihrem Lager verbracht und ihre lustige, gesellige Seite kennengelernt, hätte sie bestimmt gehörigen Abstand von ihnen gehalten. Die gnadenlosen Krieger konnten freundlich sein, auf eine grobe aber herzliche Art. Ihre Späße waren derb und sie liebten es, sich gegenseitig zu verspotten und herauszufordern. Ob Jawed sich bei ihnen wohlfühlen konnte? Kaylin drängte die Sorge zurück. Schließlich musste Jawed nicht für immer bei den D’Enai bleiben. Er wollte einige Zeit bei ihnen leben, aber früher oder später würde er mit Caron nach Kronnitien zurückkehren, auf die Insel Olbian, die Heimat der Amerdans. Darüber wollte Kaylin erst recht nicht nachdenken.

Felin und Jawed plauderten über den Proviant, der sich in ihren Satteltaschen befand, und ob es nicht an der Zeit sei, einen Imbiss zu sich zu nehmen. Kaylin unterdrückte ein Grinsen. Ein Wunder, dass die beiden so schlank blieben, wenn man bedachte, was sie alles in sich hineinstopften. Allerdings war sie auch nicht besser. Seit sie Sankas Köstlichkeiten kannte, konnte sie gar nicht genug davon bekommen. Außer dem Proviant befand sich ihr Rucksack mit persönlichen Habseligkeiten in der Satteltasche. Sie besaß nicht viel. Ein paar Kleidungsstücke zum Wechseln, Waschzeug, das kleine geschnitzte Pferd, das ihr Bruder Kimio ihr zum Abschied geschenkt hatte. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sie etwas vergessen hatte.

An der Spitze des Trosses gab Galen das Zeichen zum Halt. »Ein letzter Blick auf die Goldene Stadt. Ein letzter Blick zurück.«

Tatsächlich bot die leichte Anhöhe, auf der sie sich befanden, eine gute Sicht auf Sanka. Im von den Feldern und Wiesen aufsteigenden Morgennebel wirkte die Stadt, als schwebte sie. Wie in einem Traumbild streckten sich die glitzernden Türme und Kuppeln gen Himmel. Kaylin meinte, einen schwachen Widerhall der Wasserfälle zu hören, aber vielleicht hatten sich ihre Ohren auch nur an das ständige Rauschen gewöhnt, sodass sie es immer noch zu vernehmen glaubte. In Sanka hatte sie die bisher aufregendste Zeit ihres Lebens verbracht, war Knappe eines Kämpfers geworden und in die Hände eines Mörders gefallen. Sie hatte ihre Freundin Shara gefunden und wieder verloren und das erste Mal erlebt, was es bedeutete, einen Mann zu lieben. Auf die letzte Erfahrung hätte sie gut und gerne verzichten können.

»Und nun, blickt nach vorn! Es geht in die Heimat, in Wald und Steppe, in das Land der freien Sidhe!«

»Das Land der freien Sidhe!«

Aus allen Kehlen schallte der Ruf, wurde immer wieder neu aufgenommen, als der Zug sich in Bewegung setzte, und verklang schließlich, hinterließ einen singenden Nachhall in der klaren Luft. Kaylin atmete tief ein. Nach den mannigfaltigen Düften Sankas empfand sie den einfachen Geruch nach feuchtem Gras und Erde als Erholung. Sie widerstand der Versuchung, sich noch einmal umzublicken. Irgendetwas hatte sie vergessen. Doch was?

Die Erkenntnis traf sie wie ein Faustschlag in den Magen und ließ sie nach Luft schnappen. Thore! Er fehlte. Er hätte an ihrer Seite reiten sollen. Nichts und niemand konnte die schmerzhafte Lücke füllen, die er hinterließ. Was sich anfühlte wie etwas Vergessenes, war in Wahrheit der Verlust ihrer ersten Liebe.

Kapitel 2

Um sein schlechtes Gewissen zumindest ein bisschen zu beruhigen, schnappte Lauren den Korb, der neben dem Ofen stand, und legte einen noch warmen Laib Brot hinein. Die Treppe, die von der Schlafkammer seines Meisters in die Backstube führte, knarzte bedrohlich unter seinen schweren Schritten. Wenn er jetzt nicht machte, dass er wegkam, würde Meister Usteld ihm so viel Arbeit aufhalsen, dass er sie vor Einbruch der Dunkelheit unmöglich schaffen konnte. Nicht, dass er sich beschweren wollte, aber er brauchte einen freien Tag, zumal er immerhin schon die erste Ladung Brot gebacken, Sauerteig angesetzt und Backformen geschrubbt hatte, und das alles, während Usteld und seine Frau friedlich schliefen. Lauren öffnete so leise wie möglich die Hintertür, schlich hinaus und schloss sie genauso vorsichtig hinter sich. Draußen auf dem kleinen Hof atmete er tief durch, streckte sich und blinzelte in den strahlend blauen Morgenhimmel. Dieser Tag war viel zu schön, um ihn in der stickigen Backstube zu vertrödeln.

Lauren hörte gedämpfte Flüche aus dem Haus und rannte los, um nicht doch noch von Usteld erwischt zu werden. Dabei scheuchte er die müßig herumpickenden Hühner auf, die empört gackernd aufflogen. »Tut mir leid«, rief er ihnen zu, ohne die Geschwindigkeit zu verringern. »Heute Abend gibt es eine Extraportion Mais!«

Nachdem er den Hof verlassen hatte und die morgenleere Straße entlanglief, die mitten durch das Dorf führte, atmete er erleichtert auf. Frei, endlich frei! Dieser Tag gehörte ihm. Voller Verheißungen lag er vor ihm, so frisch und duftend wie das Brot, das er rasch noch ausliefern wollte, bevor er sich ins Abenteuer stürzte. Er bog in eine enge Gasse zwischen zwei Häusern ab und klopfte an einer niedrigen Tür, die sofort geöffnet wurde. Frau Marthe hatte offenbar schon auf ihr Brot gewartet.

Lauren überreichte ihr den Laib mit einer schwungvollen Verbeugung. »Bitte sehr, schöne Frau! Ganz frisch aus dem Ofen.«

Ein Lächeln flog über das runzlige Gesicht. »Vielen Dank, mein Junge. Ach, wo habe ich nur mein Geld …«

»Ist schon gut, das kannst du mir heute Abend geben, Marthe.«

Lauren wusste genau, dass Marthe auch abends ihr Geld nicht finden würde, aus dem einfachen Grund, weil sie keines hatte. Zwischen Meister Usteld und Lauren bestand die stillschweigende Übereinkunft, dass Marthe alle zwei Tage ihr Brot bekam, ganz gleich, ob sie es bezahlen konnte oder nicht. Das war nur einer der vielen Gründe, warum er den Bäcker mochte. Wieder meldete sich sein schlechtes Gewissen, weil er sich unerlaubt einen freien Tag stahl. Er nahm sich vor, dafür am nächsten Tag umso mehr zu tun.

»Hier, mein Junge, nimm aber einen Apfel mit. Du gehst doch in den Wald, oder? Wirst Hunger bekommen.«

Lauren bedankte sich und steckte den Apfel ein. Im Herbst hatte er Marthe bei der Ernte geholfen. In ihrem Garten standen mehrere Apfel- und Birnbäume, und die Körbe voller Obst, die jetzt in ihrem Keller lagerten, würden noch einige Zehnttage nicht leer werden. Beschwingt lief er weiter. Konnte man ihm so deutlich ansehen, dass er in den Wald wollte, statt zu arbeiten? Egal, Marthe würde ihn bestimmt nicht verraten. Sie saß sowieso den lieben langen Tag auf der Bank in ihrem Garten, seit ihre Beine nicht mehr richtig wollten, wie sie es nannte. Laurens Beine wollten, und zwar rennen. Auf dem Weg durch das schlafende Dorf begegnete er niemandem, was ihm gut passte.

Erst als er die Holzbrücke passierte, die über den Fluss führte, und damit die letzten Häuser hinter sich ließ, wagte er es, die Arme hochzureißen und laut zu jubeln. »Juhu! Juhu!«

Vergnügt schwang er den Korb hin und her, wirbelte ihn durch die Luft, bis er versehentlich losließ. Der Korb flog durch die Luft und landete in einem Getreidefeld neben der Straße. Lauren lachte und hob ihn wieder auf. Zum Glück war er noch heil, sonst hätte er sich zu Recht Vorwürfe von Meister Usteld anhören dürfen. Er lief zwischen den Feldern hindurch auf die Bäume zu, die grün und verlockend hinter dem Gelb des Weizens aufragten.

Für Lauren gab es nichts Schöneres als den Wald. Er liebte den Duft von Moos und feuchter Erde nach dem Regen, die flirrenden Muster, die das durch die Blätter fallende Sonnenlicht auf die Baumstämme malte, und das Gefühl des federnden Bodens unter den Füßen. Ganze Tage könnte er damit verbringen, den Liedern der Vögel zu lauschen.

Lieder! Erschrocken tastet er die Tasche ab, die sich an seiner Tunika befand. Er fühlte die feste Rundung des Apfels, und zu seiner Erleichterung die lange, schmale Form seiner Flöte. Am liebsten hätte er seine Citra oder die Fiedel mitgenommen, aber er hatte morgens vergessen, sie aus seiner Kammer mit in die Backstube zu nehmen, und dann war es zu spät gewesen, um sie zu holen. Das nächste Mal.

Seit er aufgestanden war, ging ihm ein Lied seiner Heimat nicht mehr aus dem Kopf. Es handelte von einem jungen Mann, der sich in eine schöne Frau verliebte und gar nichts dagegen tun konnte, da schließlich ihr Haar schwarz und ihre Augen blau waren. Lauren stand der Sinn weder nach schönen Frauen noch nach schwarzen Haaren und blauen Augen, also dichtete er das Lied in Gedanken um, während er die Melodie pfiff. Tatsächlich dachte er an braunes Haar und graue Augen. Wieder und wieder sang er das Lied und überlegte sich passende Reime. Frisch und würzig umfing ihn die grüne Kühle des Waldes. Ab und zu schaute er nach oben, bis sein Blick sich in der hohen, wogenden Decke der Baumwipfel verlor und er über eine Wurzel stolperte. Er fing sich gerade noch und ging langsam weiter.

Bald erreichte er einen seiner Lieblingsplätze, einen flachen Stein unter einer dicken Eiche mit bemoostem Stamm, in der ein Eichhörnchen seinen Kobel errichtet hatte. Im Frühling hatte er sich an den ersten Turnübungen des Hörnchennachwuchses erfreut. Der Stein war wie geschaffen, um sich bequem darauf niederzulassen. Lauren setzte sich und zog die Flöte hervor. Natürlich musste er zuerst die Weise aus seiner Heimat spielen. Er veränderte sie ein wenig, fügte ein paar Triller ein und dachte dabei erneut an graue Augen. Grau wie das Wasser im Fluss an einem stürmischen Herbsttag, grau wie der Himmel nach einem reinigenden Regenguss, kurz bevor die Sonne durch die Wolken brach. Die Melodie erzählte von der brennenden Sehnsucht in seinem Herzen, von einsamen Nächten und einer Liebe, die sich ebenso aussichtslos wie entschlossen in sein Leben gestohlen hatte und erst mit seinem Tod vergehen würde.

Während er spielte, wanderte sein Blick über die großen Farne und wilden Blumen, das Efeu, das sich an einigen Bäumen nach oben rankte, bedeckt von winzigen weißen Blüten, die einen betörenden Duft verströmten. Warum fürchteten viele Dorfbewohner den Wald? Die meisten suchten ihn nur auf, um Holz zu holen oder zu jagen, und immer trugen sie Waffen bei sich. Laurens einzige Waffen waren seine Musikinstrumente. Erst schmunzelte er über diesen Gedanken, doch dann fiel ihm ein, wie häufig er mit einem Musikstück Schlägereien in Schänken verhindert hatte, und wie oft eine von ihm gesungene Weise die Menschen dazu brachte, innezuhalten und die bösen Worte, die ihnen gerade noch auf der Zunge gelegen hatten, hinunterzuschlucken, um sich stattdessen in den Welten zu verlieren, die seine Lieder für sie erschufen.

Endlich bewegte sich ein Farnblatt. Lauren bemühte sich, ruhig weiterzuspielen, obwohl sein Herz schneller schlug. Er wagte nicht, sich zu rühren. Wieder schwankte der Farn, eindeutig nicht vom Wind berührt. Lauren wandte den Blick nicht von den tiefen Schatten hinter dem Blattwerk. Er spielte, verlieh dem Stück einen lockenden Klang. Die süßen Töne perlten aus der Flöte und er stellte sich vor, wie die Musik durch die Luft schwebte wie ein warmer Hauch.

Komm heraus, Wolf, komm zu mir!

Er glaubte, schon die leuchtenden Augen unter dem Grün zu sehen, eine Ahnung von braungrauem Fell. Manchmal kam der Wolf nicht näher, aber Lauren wusste, dass er da war und ihm zuhörte. An diesem Tag hatte er Glück. Das große Tier, das ihm sicher bis zur Hüfte reichte, trat zögernd aus dem Dunkel der ineinander verwobenen Farnwedel, langsam, witternd, die Ohren gespitzt.

Nach den aufmunternden Klängen veränderte Lauren sein Spiel zu beruhigenden Tönen. Ich tu dir nichts, ich bin dein Freund, wollte er damit ausdrücken. Der Wolf kam mit federnden Schritten heran, die Augen fest auf ihn gerichtet. Für Lauren war er die Verkörperung von Stärke und Schönheit. Wie bei jeder ihrer Begegnungen war er fasziniert von dem intelligenten Leuchten im Blick des Wolfs, der nun leicht die Lefzen hochzog, beinahe als würde er lächeln. Noch ein wenig näher kam er, so dicht an ihn heran wie nie zuvor. Lauren wechselte zu einem sanftmütigen Wiegenlied, legte Ruhe und Sicherheit hinein. Der Wolf blinzelte und ließ sich am Fuß des Steines nieder, so nah, dass Lauren nur die Hand hätte ausstrecken müssen, um den flauschigen Pelz zu berühren. Aber das tat er nicht, natürlich nicht, er spielte weiter und schwelgte in dem erhebenden Gefühl, dass der Wolf ihm endlich zu vertrauen schien.

Eine waghalsige Idee schoss ihm durch den Kopf. Sollte er das wirklich tun, oder lieber abwarten, ob der Wolf bei ihrem nächsten Treffen wieder so nahe an ihn herankam? Er forschte in dem ausdruckstarken Wolfsgesicht nach einem Zeichen. Blickte er ihn nicht freundlich an, wie zur Aufforderung, diesmal etwas zu riskieren?

Langsam, ganz langsam, ließ Lauren die Flöte sinken, darauf bedacht, ja keine ruckartige Bewegung zu machen. Der Wolf blieb ruhig liegen. Das gab ihm Mut. Er fing an zu singen, leise und sanft. Als der Wolf aufmerksam den Kopf zur Seite neigte, legte er mehr Kraft in seine Stimme. Er sang die Worte, die er selbst zu der bekannten Melodie des Liedes gedichtet hatte, das ihn schon den gesamten Tag verfolgte. Der interessierte Blick des Wolfes brachte ihn aus der Fassung. Was ihm vor Zuhörern in den Schänken und auf Feiern ewig nicht passiert war, geschah nun: Er geriet ins Stocken.

Um sich zu fangen, schloss er kurz die Augen und spürte gleich darauf eine leichte Berührung am Bein, ein zartes Stupsen. Er riss die Augen wieder auf. Der Wolf blickte abwartend zu ihm auf, und dann stieß er ein weiteres Mal mit der Schnauze gegen seinen Unterschenkel, als wollte er ihn auffordern, weiterzusingen. Lauren hätte beinahe laut aufgelacht vor Freude. Das war mehr, als er sich je erhofft hatte.

»Möchtest du, dass ich singe?«, fragte er und brachte die Worte kaum heraus, da seine Lippen sich zu einem breiten Grinsen verzogen hatten.

Der Wolf, der eben noch friedlich zu seinen Füßen gelegen hatte, sprang auf, legte die Ohren an, fuhr herum und war im nächsten Moment im Schatten der Bäume verschwunden. Bedrückt sah Lauren ihm nach. Hatte er etwas falsch gemacht und das neugewonnene Vertrauen unwiederbringlich zerstört? Bevor er vollends in Selbstanschuldigungen versank, hörte er entferntes Gemurmel. Das war es also. Der Wolf hatte Leute gewittert oder gehört, die sich näherten. Lauren steckte hastig die Flöte ein und glitt von seinem Sitzstein. Wer auch immer das war, er wollte ihnen nicht begegnen. Mit flinken Schritten, jedoch nicht halb so gewandt wie der Wolf, lief Lauren los und schlug einen weiten Bogen, wobei er darauf achtete, möglichst wenig Lärm zu verursachen. Dass er unentdeckt bleiben wollte, hieß nicht, dass er nicht neugierig war. Er pirschte sich an die Stimmen heran. Hinter einem Brombeerstrauch verborgen beobachtete er, wie zwei in graue Kutten gekleidete Männer durch den Wald schlenderten. Sie waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie ihn auch nicht bemerkt hätten, wenn er lauter gewesen wäre.

»Sie sind störrischer als die im letzten Dorf.«

»Nenne es herausfordernder. Nichts, was wir nicht mit der Hilfe der Götter meistern können.«

»Heißt das, wir geben nicht auf?«

»Aufgeben? Niemals. Vertrau mir.«

»Hast du einen Plan? Die Sache mit den Ziegen läuft nicht so gut, wie wir erwartet haben.«

Lauren hielt die Luft an. Er wusste, wer die Männer waren: die Dorfbesucher, die sich als Reinblütige bezeichneten. Vor zwei Zehnttagen waren sie aufgetaucht, hatten das Gästehaus besetzt und predigten seitdem gegen die Mischung von Sidhe und Mensch. Der große Kerl nannte sich ihr Anführer und hieß Wiant Shorpol, von dem zweiten kannte Lauren nur den Vornamen, Lennox.

Von was für einem Plan redeten die? Er musste mehr erfahren. Vorsichtig schlich er, geschützt von den dichten Sträuchern, in sicherer Entfernung neben den Männern her. Leider dämpften sie ihre Stimmen, sodass er nur noch Bruchstücke verstehen konnte.

»… erst mal erkennen, wie gefährlich … Zorn der Götter … Metradreck …«

Ach ja, richtig, die Reinblütigen ließen keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, wie widernatürlich Sidhe Metra waren. Im Dorf lebten immerhin drei Metra und das Geschwafel der Besucher hatte bisher keinen Anklang gefunden. Auch Lauren hatte die achtköpfige Gruppe von Männern und Frauen eher als lästiges, aber nicht sonderlich störendes Übel empfunden, nun beschlich ihn allerdings der Verdacht, dass die Reinblütigen Böses im Schilde führten. Was war das nur für ein Plan, in dem Ziegen eine Rolle spielten?

Leider endete das Gesträuch und die hohen Farne boten keine ausreichende Deckung, die es ihm ermöglicht hätte, die Verfolgung fortzusetzen. Enttäuscht trat er den Rückzug an. Im Rausch des Belauschens hatte er den Wolf völlig vergessen. Jetzt fiel er ihm wieder ein. Verdammt, mussten die Reinblütigen ausgerechnet auftauchen, als er endlich das Vertrauen des Wolfes errungen hatte? Hoffentlich blieb er nun nicht für immer fort. Die Aussicht, den Wolf nie mehr wiederzusehen, jagte einen unerwarteten Schmerz durch Laurens Brust. Er schüttelte den Kopf, als könnte er das Gefühl abschütteln wie einen Mückenschwarm. Es war nur ein Tier. Ein wildes Tier. Und doch … Lauren hatte gespürt, dass zwischen ihm und dem Wolf eine Art Verbindung bestand, die er sich nicht erklären konnte – zumindest nicht mit Worten. Er zog die Flöte hervor, ohne sich darum zu scheren, ob die Reinblütigen ihn hören konnten. Sollten sie! Er setzte das Mundstück an die Lippen und spielte die Melodie, die besser ausdrückte, was er fühlte, als Worte es je vermocht hätten.

Es war noch früh am Tag, und Lauren hatte nicht die geringste Lust, jetzt schon ins Joch der Arbeit zurückzukehren. Allerdings legte er keinen Wert darauf, den Reinblütigen versehentlich über den Weg zu laufen. Was hatten sie im Wald vor? Auf der Jagd waren die bestimmt nicht, jedenfalls nicht mit Erlaubnis des Ältesten, denn die hätte er ihnen niemals erteilt. Finstere Pläne hätten sie wahrhaftig auch woanders schmieden können, ohne die Ruhe des Waldes zu stören. Lauren konnte es überhaupt nicht leiden, wenn andere durch seinen Wald stapften, herumlärmend die Tiere aufscheuchten und die Blumen zertrampelten. Der Wald war natürlich groß, viel größer als er ermessen konnte. Angeblich hatte noch kein Mensch und kein Sidhe je sein Herz erforscht.

Zu weit vom Dorf durfte er sich nicht entfernen, wenn er vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein wollte, und das sollte er besser versuchen, um es sich nicht endgültig mit Meister Usteld zu verscherzen.

Ein Sonnenstrahl stahl sich durch die Baumkronen und kitzelte seine Nase, wie um ihn zu necken. Ohne Schatten wäre es sehr warm. Das brachte ihn auf eine Idee. Er würde zum Quellsee gehen. Die Dorene entsprang dort einem Felsen und ergoss sich in ein natürliches Steinbecken, groß genug, um ein paar Züge zu schwimmen oder sich einfach faul treiben zu lassen und zu träumen, also das Beste, was man an einem Sommertag tun konnte.

Mit neuem Schwung lief Lauren weiter, ohne sich darum zu kümmern, dass er einige Male über Wurzeln stolperte. Die Felsen und der See lagen am Waldrand, weit weg von der Stelle, an der er die Reinblütigen beobachtet hatte. Außerdem war der Ort trotz der Nähe zu den Dorfweiden für Fremde schwer zu finden, so gut verbargen ihn die mannshohen Sträucher und die Felsen, die die Bäume überragten. Wer schlau war, folgte dem Lauf der Dorene, aber warum sollte das jemand tun, der nichts von dem See wusste? Nein, an diesem Ort würde Lauren ungestört sein. Die anderen Dorfbewohner, die den Quellsee kannten, arbeiteten schließlich alle, und die Kinder waren in der Schule und würden frühestens nachmittags auftauchen, wenn sie es wagten, sich über die Verbote ihrer Eltern hinwegzusetzen. Um die Kleinen von dem See fernzuhalten, erzählten die Alten ihnen gruselige Geschichten über die Flussgöttin, die Dorene persönlich, die nur darauf wartete, Kinder in ihr nasses Reich zu entführen.

Als Lauren am Seeufer stand und den grünlich schimmernden Wasserspiegel betrachtete, kam ihm die Vorstellung gar nicht so abwegig vor. Er hörte die ersten Melodien zu einem Lied über die Dorene in seinem Kopf erklingen, während er rasch seine Kleider abstreifte. Ja, das Lied konnte er, anders als das über graue Augen, weiter ausführen und auf der nächsten Feier vortragen. Es würde den Dörflern bestimmt gefallen, sie liebten Lieder über Götter. Obwohl er schon zwei Jahre im Dorf lebte, dachte er immer noch auf diese Art an sie. Die Dörfler auf der einen Seite, und auf der anderen er, ein heimatloser Musikant, der nicht dazugehörte. Dabei behandelten sie ihn wie einen der ihren, hatten ihm Arbeit und Unterkunft in der Bäckerei gegeben, luden ihn zu ihren Feiern ein und bezogen ihn auch sonst in das Dorfleben ein, was leider meist jede Menge Arbeit bedeutete, sei es bei der Ernte, beim Säen oder beim Pflegen der gemeinschaftlichen Gemüsebeete.

Lauren tauchte nachdenklich einen Fuß in das kühle Wasser. Größer werdende Kreise huschten von seinem Zeh ausgehend über die Oberfläche. Waren wirklich schon zwei Jahre vergangen? Die Zeit verflog so rasch. Und immer noch war er der Erfüllung seines Traums keinen Schritt näher gekommen. Wenn er es recht bedachte, hatte er mit seinem Eifer sogar eher ein paar Schritte rückwärts gemacht.

Seufzend glitt er in die kalte Umarmung des Sees und stellte sich vor, dass die Dorene irgendwo dort unter ihm schwamm, mit grünem Algenhaar, das ihr Gesicht umfloss wie ein Vorhang, der sich im Wind wiegte, bleich und schön und mit Sehnsucht im Blick, weiße Arme nach ihm ausgestreckt. Er ließ sich auf dem Rücken treiben und summte vor sich hin, suchte nach der Melodie, die ausdrückte, was er sah und fühlte. Etwas glitschte an seinem Bein entlang. Er schrie auf und schluckte Wasser, schlug um sich, halb lachend, halb hustend. Natürlich war das nur ein armer Fisch gewesen, der jetzt sicher zu Tode erschrocken davonschwamm.

Der flüchtige Schreck bescherte ihm einen neuen Einfall. Sein Dorene-Lied sollte von einem jungen Mann handeln, der täglich in einem See schwamm und dabei jedes Mal von der Flussgöttin beobachtet wurde, bis sie eines Tages sein Fußgelenk packte und ihn zu sich in ihren Wasserpalast hinabzog, um nicht länger einsam zu sein.

Nach einer Weile kletterte Lauren zurück ans felsige Ufer und streckte sich auf den sonnenwarmen Steinen aus. Er döste, bis ein Schrei ihn weckte. Er hörte sich nicht nach Angst oder Schmerz an, sondern nach reiner Wut. Mehr verärgert als beunruhigt setzte Lauren sich auf. Dies schien nicht der Tag zu sein, an dem er sich in Ruhe und Frieden von der Arbeit erholen konnte. Sollte er einfach am See bleiben? Nein, vielleicht brauchte jemand Hilfe. Er war bereits getrocknet und zog rasch Tunika und Hose über. Der Wutlaut war aus Richtung der Weiden gekommen, nicht aus dem Wald, also kletterte er über die Felsen. Das war der schnellste Weg zum Waldrand und führte ihn zu dem Zaun, der die Ziegenweide umgab.

Die Milchziegen rupften friedlich am Gras herum oder dösten in der Sonne, ohne sich um die Frau zu scheren, die zwischen ihnen umherlief und einen weiteren Wutschrei ausstieß.

»Wenn ich dich erwische, bringe ich dich um, du verdammtes Mistvieh!«

»Shanna!« Lauren winkte ihr zu.

Sie stutzte und kam an den Zaun. Auf ihren Wangen glitzerten Tränen. Sie streckte Lauren die Hand hin. An ihren Fingern baumelte bräunliches Fell. »Sieh dir das an! Das war das Lamm von Mili, meiner besten Milchziege.«

Das Fell war gar nicht braun. Es war einst weiß gewesen, nun vollgesogen mit Blut. Lauren schluckte schwer. »Vielleicht war es ein Fuchs.«

»Pah, Fuchs! Der Wolf hat das Zicklein geholt. Hast du ihn letzte Nacht nicht heulen hören?«

Lauren schüttelte den Kopf. Ihm war übel.

Shanna strich mit bebenden Fingerspitzen sacht über das Stückchen Fell, alles, was ihr von der kleinen Ziege geblieben war. »Das ist schon die zweite in zwei Zehnttagen.« Sie zog finster die Augenbrauen zusammen. »Es war der Wolf. Er muss endlich getötet werden.«

»Du weißt doch gar nicht, ob es ein Wolf war. Es kann irgendein wildes Tier gewesen sein.«

»Nein, es war der Wolf«, beharrte Shanna. »Er schleicht nachts um unser Dorf herum, und er kommt immer näher. Bald werden es nicht nur die Ziegen sein, die er als Beute wählt. Das ist kein gewöhnlicher Wolf. Er ist riesig, und seine Augen leuchten rot in der Dunkelheit. Er löst sich in Rauch auf, wenn man ihn anschaut!«

»Hmm, bist du sicher? Hast du ihn gesehen?«

»Ich nicht, aber Meister Dybel, und Bard, und …«

Während Shanna Namen um Namen aufzählte, kämpfte Lauren gegen den erschreckenden Verdacht an, dass es wirklich der Wolf, sein Wolf, war, der die Ziegen riss.

Erst als Shanna die Reinblütigen erwähnte, horchte er auf. »Wie, was?«

»Na, die erzählen doch, dass es die Strafe der Götter ist. Sie haben uns den Todeswolf geschickt, weil Sidhe Metra unter uns sind, weil in unserem Dorf Sidhe und Menschen zusammenleben.«

Das konnte Lauren nicht hinnehmen. »Was für ein Unsinn! Was interessiert es die Götter, wer hier mit wem zusammenlebt? Glaubst du das wirklich?«

Shanna knetete das blutige Fellstück. »Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß nur, dass ich Angst um meine Ziegen habe. Und dass etwas getan werden muss.«

Tief in Gedanken versunken trottete Lauren am Fluss entlang. Die Dorene strömte gluckernd und plätschernd dahin und hätte genau den richtigen Klanghintergrund für sein Lied geliefert, doch ihm stand nicht mehr der Sinn nach Singen. Eigentlich musste er die Straße bald erreicht haben. Er hob den Blick von dem saftigen Gras zu seinen Füßen und erstarrte. Er sah die Brücke, aber die interessierte ihn nicht, im Gegensatz zu dem Mann, der ein Stück flussaufwärts in der Dorene stand, bis zur Hüfte im Wasser. Einen Augenblick hielt er ihn für ein Trugbild, geboren aus seinen Wunschträumen, doch dazu sah er zu wirklich aus, mit nassglänzendem Haar und vollständig bekleidet, soweit Lauren das erkennen konnte. Donal war bekannt dafür, sich seltsam zu benehmen. Sein Verhalten ergab für Lauren meist überhaupt keinen Sinn. Er beobachtete, wie Donal auf das Ufer zuwatete und ihn misstrauisch ansah.

»Was ist?«

»Was tust du da?«

»Wonach sieht es denn aus?«

Lauren hob die Schultern. »Keine Ahnung. Sag du es mir.«

»Ich wasche meine Kleidung.«

»Solltest du die dazu nicht besser ausziehen?«

Donal runzelte die Stirn und schien ernsthaft über diesen Vorschlag nachzudenken. Er schüttelte den Kopf. »Nein. Dann schwimmt sie ja weg.« Ungerührt fuhr er fort, seine Hose mit Seifenkraut einzuschäumen, ohne Lauren weiter zu beachten.

Es ergab wohl wenig Sinn, ihn an die Erfindung des Waschzubers zu erinnern. Lauren schwankte zwischen dem Wunsch, länger in seiner Nähe zu verweilen, und der Sorge vor der Wahrscheinlichkeit, sich wieder mal eine Beleidigung oder Zurückweisung einzufangen. Schließlich setzte er sich ins Gras, zog die Stiefel aus und ließ die bloßen Füße ins fließende Wasser hängen. Donal würdigte ihn keines Blickes und gab Lauren damit die Gelegenheit, ihn unverhohlen anzustarren.

Das nasse Hemd klebte an ihm, sodass seine Muskeln darunter deutlich zu erkennen waren. Donal tauchte einmal bis zum Hals unter, stand auf und kam näher ans Ufer, bis das Wasser nur noch bis zu seinen Knien reichte und sich unter seiner Hose noch etwas ganz anderes abzeichnete als Muskeln. Bei Schuras Eiern!

Laurens Mund war so trocken, dass er in dem vergeblichen Bemühen, zu schlucken, anfing zu husten. Verlegen wandte er den Blick ab und beobachtete aus dem Augenwinkel, wie Donal ans Ufer kletterte und sich neben ihn setzte. Er wrang den Saum seines triefend nassen Hemdes aus.

»Aber jetzt solltest du das ausziehen, dann trocknet es besser«, schlug Lauren vor und hätte sich kurz darauf unter Donals verblüfftem Blick am liebsten in die Dorene gestürzt, in der Hoffnung, von der Göttin auf Nimmerwiedersehen in die Tiefe gezogen zu werden, fort von allen peinlichen Bemerkungen, die ihm noch entschlüpfen würden – und vor allem fort von Donal, der ihn verwirrt musterte. Endlich verzog er den Mund zu einem Grinsen und zog tatsächlich das Hemd aus. Statt es jedoch ordentlich zum Trocknen im Gras auszubreiten, ließ er es einfach verknäult neben sich fallen.

Lauren konnte nicht anders, als seine nackte, glatte Haut zu bewundern, die kurzen, krausen Haare auf seiner Brust und die verführerische Linie, die von seinem Bauchnabel aus abwärts führte zu … oh nein! Was hatte er denn jetzt vor? Im Sitzen nestelte er an seiner Hose herum. »Die muss auch trocknen.« Er warf Lauren einen raschen Seitenblick zu.

War das etwa ein herausforderndes Funkeln in seinen Augen? Lauren wurde heiß, sogar seine Füße, die doch im kalten Wasser hingen, schienen zu brennen.

»He, ihr da!«

Eine barsche Stimme störte das vielversprechende Treffen. Ungehalten zog Lauren die Schultern hoch und spähte zur Brücke, auf der zwei der Graukuttenträger standen. Wie er sich beim herrischen Klang der Stimme bereits gedacht hatte, waren es Wiant und Lennox, die zu ihnen hinüberschauten. In ihren grauen Kutten hingen Blätter und Zweige und die hageren Gesichter glänzten rot und verschwitzt in der Sonne. Wiant hielt ein Büschel Kräuter in der Hand, das er verstohlen in eine verborgene Tasche seines Gewands schob.

Lauren hätte am liebsten so getan, als hätte er nichts gehört, aber das wäre unverzeihlich unhöflich gewesen. Er konnte die Reinblütigen zwar nicht leiden, dennoch waren sie Gäste des Dorfes. Nun verließen sie auch noch die Straße und staksten durch das Ufergras auf sie zu. Für seinen Geschmack kamen sie viel zu nahe. Sie stanken nach Essig und Schweiß, dem Geruch des Hasses, den Lauren in ihren Augen sehen konnte, wenn sie über Sidhe Metra wetterten.

Sie setzten ein falsches Lächeln auf. »Ihr wisst doch sicher, wie wir zur Ziegenweide kommen.«

Lauren presste die Lippen zusammen. Donal musterte die Männer mit zusammengekniffenen Augen. »Ja, wissen wir.«