Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

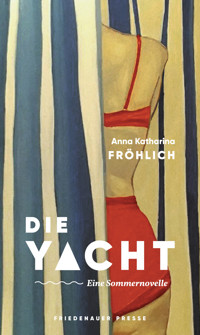

Martha Oberons Sommernachtstraum soll mehr als eine Nacht währen: Drei Monate will die junge Zeichnerin aus London in der italienischen Stadt N. verbringen, um an der Akademie der Schönen Künste das Malen in Öl zu lernen. Eines Abends trifft sie auf Salvatore Spinelli, einen ungreifbaren Luftgeist und Nachkommen jener wunderbaren Familie der Taugenichtse, die zu leben verstehen und viel Zeit für das Lesen und Schauen haben. Er nimmt Martha mit auf eine Reise nach Sizilien, wo beide nahe Palermo in das Getriebe des mondänen Haushalts ihrer französischen Gastgeber Madame und Monsieur Tabarin geraten. Sie eine »Luxusasketin«, er ein Gentleman von gelassener Vornehmheit, der dunklen Geschäften nachgeht. Der Geist des Geldes umweht die Sommervilla, und unten in der Bucht ankert ihre Yacht, die Devil's Kiss, gehütet von dem Butler Balthasar – ein Mann von bösem Zauber, der Martha auf fatale Weise anzieht. Im Atelier von Mrs. Moore, nicht weit von den Tabarins, steht Martha Modell und erlernt das Malen mit Ölfarben. Es öffnen sich ihr die Türen zum Geheimnis einer Kunst, die abseits vom Zeitgeist in jenes Paradies zu führen scheint, in dem wir uns alle schon befinden, es aber nicht wissen wollen. Mit scharfem, dennoch liebevollem Blick und mit ihrer verschwenderischen und eleganten Erzähllust führt Anna Katharina Fröhlich uns nicht nur in die absurde Welt der Tabarins, sondern auch in das psychische Universum von Menschen, die Platon als »gefährliche Künstler« bezeichnet hätte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

Pension Oriental

Sie haben mir zugelächelt!

Ein Hauch Kenia, eine Brise Bali

Wenn du wissen willst, was Gott über Geld denkt

Grüne Essenzen

Devil`s Kiss

Das Paradies

Der Erzengel der Leichtigkeit

Die blaue Veranda

Zikaden

Starlink

Das Leben ist ein Paradies, in dem wir alle sind, aber wir wollen es nicht wissen, sonst wäre schon morgen die ganze Erde ein Paradies.

Dostojewski, Die Brüder Karamasow

Pension Oriental

Martha liebte die Stadt N. mit ihren Palästen und ihren hinter Mauern verborgenen Gärten. Sie liebte sie an den frühen Morgen, wenn der Tau noch auf den vergoldeten Turbanen der zwei Mohrenköpfe lag, die als Fassadenschmuck über der Tür des Kurzwarenladens Calcina angebracht waren, wo etwas später die Sonne eine Welt aus Filamenten, Häkelgabeln, Maßbändern, Nadelkissen, Bordüren und Knöpfen wärmte, die in abgegriffenen Schachteln und Kartons auf den Tag zu warten schienen, an dem sie, mitsamt ihrer Besitzerin, verschwinden müssten.

Wer hier eintrat, dem öffnete sich eine Schatzkammer, dem leuchteten die an der Schmalseite der aufeinander gestapelten Schachteln haftenden, als Muster dienenden Knöpfe als Saphire und Rubine entgegen, der betrachtete sie mit demselben Ernst wie Ermina, für die sie, mochten sie aus Perlmutt oder Plastik sein, den gleichen Wert besaßen. Kein einziger Knopf ging ihr verloren, keinen einzigen gab sie kostenlos weg, mochte er auch nicht größer als eine Fliege sein.

Dieses Geschäft, das an ein mit Kurzwaren gefülltes Zwischendeck eines alten Handelsschiffs erinnerte, war ganz vom Geist seiner Besitzerin erfüllt. Das stille Hohelied der Sparsamkeit klang dem Kunden zwischen den feuchten Wänden entgegen. Ermina saß inmitten ihrer Schachteln und Kästen wie Robinson Crusoe auf seinem Felseneiland, mit knapper Not ihre Habe vor dem Zugriff der Immobilienmakler rettend, die schon lange eine Smoothie Bar oder ein Starbucks aus den Trümmern dieses Ladens entstehen sahen. Immer, wenn Martha das Geschäft betrat, hatte sie das Gefühl, in eine Welt einzudringen, die für Erminas Kunden von fast geistiger Bedeutung war, eine Welt, in der die Bordüren, Bänder und Knöpfe mehr darstellten als lediglich Waren: Sie bildeten Samenkörner für die Phantasie, Keime und Sporen, aus denen Tischdecken und Topflappen, Blusen und Bettjacken erwuchsen.

Vor allem liebte Martha diese Stadt an den Samstagmorgen, wenn die Akademie der Schönen Künste, wo sie für die Sommermonate Juni, Juli und August einen Malkurs belegt hatte, geschlossen und im ehemaligen Prostituiertenviertel SantˊAntonio Markttag war. Unter den sonnengebleichten Zeltplanen, ertönte dann ein zucchine fresche! fave fresche! oder verkündete eine Gladiatorenstimme pollo fritto! pollo fritto! Ein hagerer Mann mit spitz zulaufender Nase und Vipernausdruck in den kleinen Augen pries mit krächzender, leicht gekränkter Stimme Kirschen an. Forza! schrie er in das Kreuzfeuer der heiseren und harten Händlerrufe, forza! Ciliege dolci, ciliege grandi! Wie an einer Börse erklangen aus allen Ecken und Enden Zahlen. Manche Stimmen waren Stimmen von Raben und Krähen. Die Händler wussten, dass sie das Gehör der Kunden überwältigen mussten, wenn sie ihre Ware vor zwölf Uhr loswerden wollten. Ihre Ausrufe verhallten als magische Donner, welche die Schritte der Einkäufer vor ihren Ständen festbannten, vor allem die Schritte der reichen Italienerinnen mit ihren Todds und ihren Gucci-Taschen, die zwischen großgewachsenen Äthiopierinnen, ihre Waren ausschreienden Sufi-Nachfahren, zwischen schwarzen Frauen in langen Boubous, prophetenhaft auftretenden Sikhs, Kebab zubereitenden Marokkanern und Regenschirm verkaufenden Chinesen vierhundert Gramm Culatello oder ein Stück Parmesankäse kauften. Eingelegte Sardinen, Lakritzstangen, Käsereiben, Handsicheln, Töpfe und Berge von Slips lockten die Blicke. In die Rufe der Händler mischten sich Taubengurren und Hundegebell. Eine Unterwäscheverkäuferin in mit Goldschmetterlingen geschmückten Sandalen fächerte sich mit einer Zeitung etwas Luft zu. Unter dem Fuß eines alten Mannes zerbarst ein Fischkopf. Der gelbe Rocksaum einer Sintifrau schleifte durch die am Boden liegenden Artischockenblätter und zertretenen Erdbeeren. Hier witterte eine Frau wie sie eine Freiheit, die ihr beim Onlineshoppen verwehrt war. Überhaupt machte sich an Markttagen durch Schreie, heftige Gesten, unwirsche Blicke und lautes Gelächter eine uralte Wildheit im Menschen Luft. Martha sah einmal eine monumentale Russin in zerrissenen Jeans, die mit der Stimme eines Stammeshäuptlings auf einen schmalen Mann einbrüllte, der kraftlos zwischen ihren Händen hing.

Samstagmorgens war das Viertel von SantˊAntonio ein Suk, ein Bazar, eine moderne Karawanserei, ein europäisierter Teil des Orients, wenn die Stadt N. aus allen Weltteilen Menschen anzog. Vom Gang der Geschichte hierher karamboliert, entfalteten sie zwischen den alten Stadtmauern ein Leben, das es in Sant´Antonio bereits gegeben hatte, als das Viertel noch nicht nach einem Heiligen, sondern vielleicht nach Merkur benannt gewesen war.

Wenn an den Markttagen die Tauben unter die Schirme der Stände flatterten, die Spatzen sich auf den Brunnenrändern niederließen und ihre Schnäbel ins kühle Wasser tauchten, der Gestank von Fisch in Kaffeebrisen wehte, die Messerschärfer, Strumpfverkäufer oder Handtaschenvertreiber ihre Waren und Dienste anboten, lebten an den Holztischen der Bar Tre Stelle die letzten zwei Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts fort. Ins Tre Stelle kehrten die ehemaligen Handwerker der Stadt ein, die Maler, Schreiner und Buchbinder, doch auch die Versager, die niemals zu Ruhm gelangten Sänger und Dichter. Als ergrautes Glück von gestern, verkörperten die bärtigen und schnurbärtigen Kunden mit ihrer ganzen Erscheinung ein Italien, das sich außerhalb ihrer Stammbar nur noch in den Filmen von Adriano Celentano fand. Gemeinsam mit den Besitzern der Tre Stelle, ein etwas triefäugiges Ehepaar, waren sie allesamt Anhänger eines Radiosenders, der nur Schlager sendete, die so alt waren wie sie und den kargen Raum mit den Sehnsüchten ihrer Jugend erfüllten.

Während der Wochentage besuchte Martha jeden Morgen den Kurs in der Akademie, nachmittags durchlief sie kreuz und quer die Altstadt, spazierte über die Piazza Duomo in die Via Sant`Eufemia, bog in die Via Gesú ein oder setzte sich ins Café auf dem Corso.

Immer mit einem Block und einem Bleistift unterwegs, zeichnete sie auf ihren Spaziergängen Spolien, Kirchenfenster oder Turmspitzen ab, hielt immer wieder Eindrücke auf dem Papier fest. Vor allem war sie auf der Suche nach Gesichtern. Wie eine Raubkatze schlich sich Martha an die Gestalten heran, die ihre Aufmerksamkeit erregten. Einmal folgte sie einer Blinden mit langem, schwarzem Haar, die mit einem Schäferhund in eine Trattoria trat, sich an einen Tisch setzte, den Kellner heranrief, um die Speisekarte bat und zu ihm sagte: »Leih mir deine Augen.« Ein anderes Mal ging sie einem Mann nach, der so große und runde Augen hatte, als wollte ihr Besitzer das Dunkel durchleuchten, von dem er sich vielleicht umgeben fühlte. Die meisten Menschen aber, die an ihr vorbeitrieben, vor allem die gleichgültig wirkenden jungen Männer in ihren engen Hosen, den etwas zu schmalen Jacketts von Doppelgänger, den gepflegten Bärten und strahlend sauberen Sneakers, setzten keine Gefühle in ihr frei. Martha war nach etwas anderem auf der Suche.

Bruce Chatwin begab sich auf Reisen, um Menschen aufzusuchen, die in seinen Augen einen besonderen Platz einnahmen, Nadeshda Mandelstam etwa oder Konstantin Melnikow, Menschen, von denen Proust behauptet hätte, sie bildeten das Salz der Erde, Menschen, die in Platons Staat als Gefahr gelten, als Bedrohung der Ordnung, Menschen, die Platon «Künstler« nannte, und die er fürchtete, da er wusste, dass die Kräfte der Einbildung einem verwandelnden oder zerstörerischen Feuer gleichen.

Was Martha betraf, so suchte sie nach Wesen, die Ähnlichkeit mit ihrem Großvater hatten, dessen Bild sie nach seinem Tod wie einen Heiligenschrein in sich trug, der vor Vulgarität und Bosheit geschützt werden musste. Sie hegte dieses Bild wie einen Schatz, aus dem sie hervorgegangen war, weil sie aus den Landschaften, Büchern und Bildern gemacht war, die er geliebt und ihr gezeigt hatte. Es war seine Liebe zu Italien, die sie dazu getrieben hatte, in N. einen Malkurs zu belegen.

Der alte Mr Oberon, der seine Enkelin als einzige Erbin eingesetzt hatte, war ein hagerer, großgewachsener Mann gewesen. Aus dem Grün seiner Augen, die eine ihm im Herzen liegende Ruhe und Kraft widerspiegelten, stachen melasseschwarze Pupillen. Etwas Weitgereistes, irgendwie Hafenhaftes ging von ihm aus. Nach einer Laufbahn als Arzt in London, hatte er sich im Alter in der Nähe von Oxford in ein kleines Landhaus zurückgezogen. Hier hatte Martha viele Ferientage ihrer Kindheit verbracht. In den niedrigen Räumen, die für das kleine Mädchen allein schon durch das von Efeu gefilterte Licht einen phantastischen Reiz besaßen, herrschte eine besondere, etwas dünne Luft, die, wie ein tief im Norden gelegenes Schmetterlingshaus seine tropischen Exemplare, den Großvater bis ins hohe Alter konserviert hatte.

Selbst ein gewandter Zeichner, hielt Mr Oberon seine Enkelin seit ihrem siebten Lebensjahr zum Zeichnen an. Über Jahre hinweg, nahm er sich, immer wenn Martha an Wochenenden oder in den Ferien bei ihm zu Besuch war, die Zeit, stundenlang neben ihr zu sitzen und ihr die Grundlagen des Zeichnens beizubringen. Wie er als Arzt gewissenhaft und geduldig gewesen war, so lehrte er seine Enkelin mit Gewissenhaftigkeit und Geduld diese konzentrierte Tätigkeit.

Mr Oberon hielt sich fest an das naturgetreue Kopieren. »Man muss die Augen lehren, die Natur zu betrachten, und wie viele haben sie nie gesehen und werden sie niemals sehen! Das ist die Tragödie unseres Lebens«, war ein Ausspruch von dem Maler Chardin, den er häufig zitierte. Die Behauptung, man müsse das Auge lehren, die Natur zu betrachten, lief nach seiner Ansicht nie Gefahr, zu veralten, da die Natur an sich nie Gefahr lief, alt zu werden. Von Phantasie hielt er nicht viel. »Sie erschöpft sich schneller als man glaubt. »Eigentlich«, behauptete er, »bewegt sie sich ständig am Abgrund der Monotonie. Ein Künstler soll seinen Stoff aus der Wirklichkeit nehmen, nah an der Erscheinung bleiben! Es ist die äußere Welt, nicht die Phantasie, die ihn vor die wirklichen künstlerischen Hürden stellt.«

Im Garten ihres Großvaters wurde Martha zu einer Bilderjägerin. Statt mit einem Bogen mit einem scharf gespitzten Bleistift ausgestattet, streifte sie an der Seite des alten Mannes durch das kleine Grundstück, wo sie Schneckenhäuser, Blätter oder Steine sammelten. »Wenn man einen Stein korrekt zeichnen kann, bleibt einem kein Bereich der Kunst mehr verschlossen«, war einer der vielen Aussprüche von John Ruskin, dessen Grundlagen des Zeichnens er in und auswendig kannte, »aber man muss wie der Teufel aufpassen, auf dem schmalen Pfad, den größtmögliche Wahrhaftigkeit von kalter Detailtreue trennt, das Gleichgewicht zu halten!«

Marthas erste Zeichnungen waren Kopien der Beutestücke aus dem Garten. Hier blühte im Frühling die Iris, von der Mr Oberon erzählte, dass ihr Blatt seit der Antike für ein kampfbereites Schwert, ihre Blüte für ein reines Herz stand. Auch Martha fühlte sich von dem starken, ins Schwarz übergehenden Lila der Knospen angezogen, die hinter einer reispapierdünnen Hülle heranreiften, um sie in jedem Augenblick mit ihren löwenmaulartigen Zungen zu durchbrechen. Von ihren Frühlingsspaziergängen, während denen ihr Großvater Marthas Aufmerksamkeit auf alle möglichen Schattenabtönungen richtete, kehrten sie oft mit einem Strauß Iris zurück und setzten sich an Mr Oberons neben dem Fenster stehenden Tisch in seinem Arbeitszimmer, um jedes Riff, jede Ader, jeden Blütenstempel und jede Tigerlinie der Blume abzubilden.

Auf diesen Gängen durch den Garten lernte Martha das scharfe Hinsehen, das für ihren Lehrer größere Wichtigkeit als das Zeichnen selbst hatte, da es in seinen Augen vor allem ein Mittel war, die Natur zu sehen, die Menschen und Gegenstände zu sehen. »Schau hin! Schau genau hin!«, forderte er sie immer wieder auf, »hinsehen ist besser als denken, weil sehen auch erschaffen bedeutet. Unser Körper denkt für uns! Ich bin davon überzeugt, dass es keine anderen Wahrheiten als ein in einem bestimmten Licht wahrgenommener Apfel oder der Anblick einer in der Sonne liegenden Katze gibt. Wahrheit liegt nur im Augenblick der Betrachtung.«

Durch seinen Blick hindurch schärfte Martha ihre eigenen Augen. Das Zeichnen konnte für ihn nicht sorgfältig genug sein. »Benutze den Bleistift, als müsstest du den Flaum eines Schmetterlingsflügels zeichnen«, war ein anderer Ausspruch von John Ruskin, den er zitierte, wenn er ihr zeigte, wie sie mit absoluter Präzision zu schattieren, mit einem weichen Bleistift Umrisse zu ziehen hatte. Martha lernte den faszinierenden Unterschied zwischen dem Sehen und dem Sehen während des Zeichnens kennen. Mit der Zeit gewann sie den Eindruck, dass sie alles, was sie nicht zeichnete, nicht wirklich kennenlernte. Durch das Abzeichnen wurde ihr bewusst, dass sich eine Blume beim exakten Kopieren vollkommen veränderte, dass sie ein Gesicht erhielt, das ihr vorher entgangen war. Mit jeder neuen Studie erfuhr sie etwas mehr über dieses Blumengesicht. Einmal in den Blick geraten und in das Bewusstsein gesickert, erlebte die Blume eine Verwandlung. Die Botanik spricht den Pflanzen Augen zu, doch beim Abzeichnen der Iris hatte Martha den Eindruck, dass diese Blume ein Maul besaß, ein weit aufgerissenes Maul mit langer, stachelbewehrter Zunge.

Begierig hörte sie ihrem Großvater zu, wenn er in seinem Arbeitszimmer, wo unter anderem der kleine Gipsabguss einer Artemis stand, erklärte, nie die Hand frei agieren zu lassen, sie immer völlig unter Kontrolle zu halten. Sein pädagogisches Feuer wiederum wurde von ihrem ernsten, vom Lernen eingenommenen Wesen angespornt. Er maß ihre Fortschritte am Grad der Begeisterung, die sie vor den Bildern zeigte, wenn er mit ihr durch die National Gallery ging oder ihr zu Hause Zeichnungen von Rembrandt, Dürer oder Ingres vorlegte. Ihn begeisterte, dass sie jede Mühe auf sich nahm, um das Handwerk des Zeichnens zu erlernen. »Arbeite langsam!«, mahnte er. »Sei geduldig! Etwas Schönes fertigzustellen, erfordert Zeit. Wie Ruskin sagte: »Nichts wird die Natur dir zeigen, wenn du dich als ihr Meister aufspielst«, wiederholte er, immer wieder auf rigorose Präzision pochend. Ihre beharrliche Gewissenhaftigkeit führte sie zu schnellen, kleinen Erfolgen. Das Zeichnen wuchs bei ihr zu einer Leidenschaft heran und wurde zur täglichen Übung. In ihrer rechten Hand erkannte sie ein Instrument, das sich Tag für Tag verfeinern ließ.

In der schwierigen Zeit der späten Kindheit, in jener Zeit des Larventums, in der man sich voller Unsicherheiten und Sehnsüchte aus dem Kindsein hinauswindet, suchte Martha immer wieder Halt und Rat bei ihrem Großvater.

Nach ihrem Abitur hatte Mr Oberon seine Enkelin und ihrer Mutter zu einer Reise nach Italien eingeladen. Sie waren nach Venedig, Florenz, Rom und Neapel gefahren. Auf dieser Reise hatte sich die Liebe ihres Großvaters für die Maler der italienischen Renaissance und zur italienischen Sprache auch auf Martha übertragen. Diese Erfahrung hatte den Ausschlag für sie gegeben, Kunstgeschichte zu studieren.

Aber auf dieser Reise hatte sich Martha auch zum ersten Mal gefragt, wie ihr Großvater, der die Seele eines Romantikers in sich trug, eine so talentlose und konventionelle Tochter haben konnte wie ihre Mutter, eine Frau, die in Marthas Augen nicht lebte, sondern dem Leben wie einer bürgerlichen Pflicht nachkam.

Martha besaß eine bunt bemalte Kutsche aus Pappmaché, mit gedrechselten Speichen, mit Samtpapier für die Innenverkleidung und mit einem von blutrotem Federschmuck gekrönten Pferd, die ihr Großvater, als sie noch klein war, einmal aus Sizilien mitgebracht hatte. Es war ein Einspänner, von einem Paar in sizilianischer Tracht gelenkt, der Marthas Phantasie hinter sich hergezogen hatte, aus der Wohnung ihrer Mutter hinaus in das ferne Italien. Oft dachte sie, dass sie dieser kleinen Kutsche immer noch folgte, wenn es darum ging, die abenteuerlichen Wege des Traums einzuschlagen.

Für die drei Sommermonate in N. hatte sie sich in der Pension Oriental eingemietet, einer billigen, in einem alten Palast am Rand der Altstadt liegenden Absteige.

Das Gebäude befand sich im Zustand des Verfalls. Rings um die steinernen Balkonbrüstungen, unter die Fenstersimse und Dachfriese waren grüne Nylonnetze gespannt, um sich eventuell aus dem Gemäuer lösende Mörtelbrocken oder Bruchstücke architektonischen Zierrats aufzufangen. Bei dem Anblick dieser Netze wusste Martha, dass die Existenz der Pension gleichsam an einem der Spinnenfäden hing, die sich in den Ecken des Treppenhauses gebildet hatten. Schon im folgenden Sommer würde sie das Oriental wahrscheinlich nicht mehr vorfinden.

Als Martha zum ersten Mal in den Innenhof des Palastes trat, folgte ihr von der Straße ein heißer Windzug durch das hohe Tor und fuhr in die zum Trocknen aufgehängten Bettlaken. Hier herrschten Luft und Licht eines Brunnenschachts. Zwischen Schutt, zerbrochen herumliegenden Stühlen und zersprungenen, im Hof verstreuten Fensterscheiben, bahnte sich eine magere Katze ihren Weg. Die basaltschwarzen, im Lauf der Zeit zu Elefantenhautgrau verblassten Steinquader des Bodens glühten unter Marthas Schuhsohlen. Sie stellte sich vor, wie vor zweihundert Jahren über diese Quader Kutschen und Karren gerollt, livrierte Diener hin-und hergeeilt, Serge-und Seidensäume gerauscht, die Schweißtropfen einer Kurtisane und die Nadeln eines Schneiders in ihre Fugen gefallen waren.

Den von der Mittagshitze umfluteten Palast hatte irgendwann einmal ein Fürst bewohnt. Jetzt saß in der Pförtnerloge neben dem Eingangstor ein alter Herr mit einzelnen, weißen Haarsträhnen auf dem Schädel. Es war klar, dass er hier nicht mehr viel zu tun hatte, doch musste ihm die Loge neben dem Torbogen zu einem friedlichen Zufluchtsort, zu einem zweiten Zuhause geworden sein. Aus dem Zwielicht seiner verrotteten Behausung blickte er durch eine blinde Scheibe in den Hof hinaus, der in dem Augenblick, da Martha an seiner Loge vorbeiging, von einem kleinwüchsigen Inder in safrangelben Bermudas überquert wurde.

Die Pension selbst lag in einer großen, finsteren Wohnung im ersten Stockwerk. Das ehemalige Wohnzimmer diente als Rezeption, wo Martha am Morgen ihrer Ankunft in N. eine alte Dame vorfand, die tief eingesunken in einem durchgesessenen Ohrensessel vor einem laufenden Fernsehapparat saß. Es war, als habe sie sich dort vor langer Zeit festgesessen, ihr zweites Domizil in dem Sessel gefunden, ähnlich wie der Portier im Hof, der in seiner Loge einem Amt nachging, das wohl kaum mehr gefragt war.

Auf Marthas Gruß hob die Dame nur müde die kleine, faltige Hand, und mit den Worten, dass sie nichts für sie tun könne, solange ihre Tochter nicht eintreffe, wies sie ihr einen Stuhl. »Pazienza«, sagte sie noch, als wäre nicht auszuschließen, dass die Tochter auch erst am nächsten Tag oder überhaupt nicht mehr erschiene.

Nicht weit von dem alten Hausdrachen ließ sich die junge Frau auf einem Stuhl nieder und betrachtete den düsteren Raum, wo ein niedriger Tisch mit nikotingelber Spitzentischdecke, ein Plüschsofa und breite Plüschsessel standen, in denen mehrere Puppen in langen Spitzenkleidern und großen Sommerhüten saßen.

Aus einer Messingamphore streckten sich riesige, von Staub überzogene Stoffanemonen in das von einzelnen Sonnenstrahlen durchsäbelte Halbdunkel.

Martha war der alten Frau ziemlich dankbar dafür, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten keinen Elan aufgebracht hatte, sich in die Zeitläufe zu schicken und die Pension zu renovieren.

»Gehört Ihnen der Palast?«, fragte Martha.

»Nein, ich wohne woanders.«

»Und wem gehört er?«

Die Alte blickte sie trübe hinter den dicken Gläsern ihrer schwarzen, viereckigen Brille an, ohne auf die Frage einzugehen und bemerkte: »Sie werden es nicht glauben, aber genau hier, an dieser Stelle, wo ich sitze, hat einmal DˊAnnunzio gesessen und sich mit einigen illustren Herren unterhalten.«

Ihre Stimme glich dem schwachen Bellen eines alten Hundes. Martha glaubte ihr kein Wort, doch so krumm und krank die Alte schien, sie beherrschte den Raum wie ein Zerberus.

Als ihre Tochter endlich erschien, eine kleine Dame mit blondgefärbtem, kinnlangem Haar und einer langen, glänzenden Nase, auf der eine winzige Brille saß, hinter der sie der jungen Frau argwöhnische Blicke zuwarf, betrachtete sie lange deren Pass. Das Dokument schien ihr die wirtschaftliche Lage des fernen Landes zu unterbreiten und sie wiederholte einige Male: »Martha Oberon … Martha Oberon … ok.«

Als sie ihn Martha wiedergab, erkannte die junge Frau am Ausdruck der Blonden, dass deren Argwohn sich aufgelöst hatte und die neue Kundin für sie keinen Gegenstand abenteuerlicher Spekulationen mehr bildete.

Durch einen langen, sparsam beleuchteten Korridor folgte Martha der anderen zur Tür des Zimmers 5, ein giftgrün gestrichener Raum mit einer phantastisch hohen Decke und einem etwas morschen Mobiliar aus den achtziger Jahren.

Martha war begeistert und öffnete sogleich die Tür zum Balkon.

»Die Farbe dieser Wände hat meinem Vater das Leben zerstört«, bemerkte die Tochter der Alten, als ihr neuer Gast Begeisterung über das Grün der Wände äußerte. »Er wollte dieses Zimmer, das schönste in der Pension, in der Farbe der Hoffnung streichen lassen, in einem leuchtenden Grün, aber der Anstreicher stellte sich so ungeschickt an, dass mein Vater selber auf das Gerüst stieg, dem Maler den Pinsel aus der Hand nahm, das Gleichgewicht verlor und stürzte. Seitdem ist er ganzseitig gelähmt und liegt nur noch. Zweiundachtzig ist er, der Arme!«

Bei diesen Worten blickte sie die neue Kundin fest an, als wolle sie die Wirkung ihrer Worte auf sie prüfen, überreichte den Schlüssel und riet: »Nehmen Sie wenig Geld mit, wenn Sie die Pension verlassen. Erst vor kurzem haben sie hier in der Nähe ein schwedisches Ehepaar, das bei mir wohnte, überfallen und komplett ausgeraubt.«

Als die Blonde die Tür hinter sich geschlossen hatte, wurde Martha klar, dass sie zwar das schönste, doch auch das lauteste Zimmer bezogen haben mochte. Der Lärm der vorbeiknatternden Motorräder und Mopeds versetzte den Raum immer wieder in leichte Erschütterungen. Pazienza!, sagte sie sich, die Worte des alten Hausdrachens wiederholend.

Sie haben mir zugelächelt!

Etwa eine Woche nach der Ankunft in N. verließ Martha eines späten Nachmittags das Oriental, um einen ihrer langen Spaziergänge durch die Straßen und Gassen der Altstadt zu unternehmen. Es war schwül. Die Mauersegler flogen unter den Dachsimsen auf. In der stillen Via Dante waren zwei Freunde mit kurzgeschorenen Haaren und in silbergrauen Anzügen auf dem Weg zu einem Fest. Neben der Ruine des römischen Amphitheaters blühte ein Granatapfelbaum, und wie schön verklang das Surren eines am Herkulestempel vorbeigleitenden Fahrrads, auf dem ein junger Mann dahinfuhr! Er sah aus, als ob er Bücher läse und sich an seiner Belesenheit freute, dieser kleinen intellektuellen Überlegenheit, die sich, wie eine feine Ader im harten Marmor, durch sein blasses Gesicht zog. Sogar aus seiner im Fahrtwind auffliegenden Krawatte schien die Freude an dieser Überlegenheit hervorzuwehen.