17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

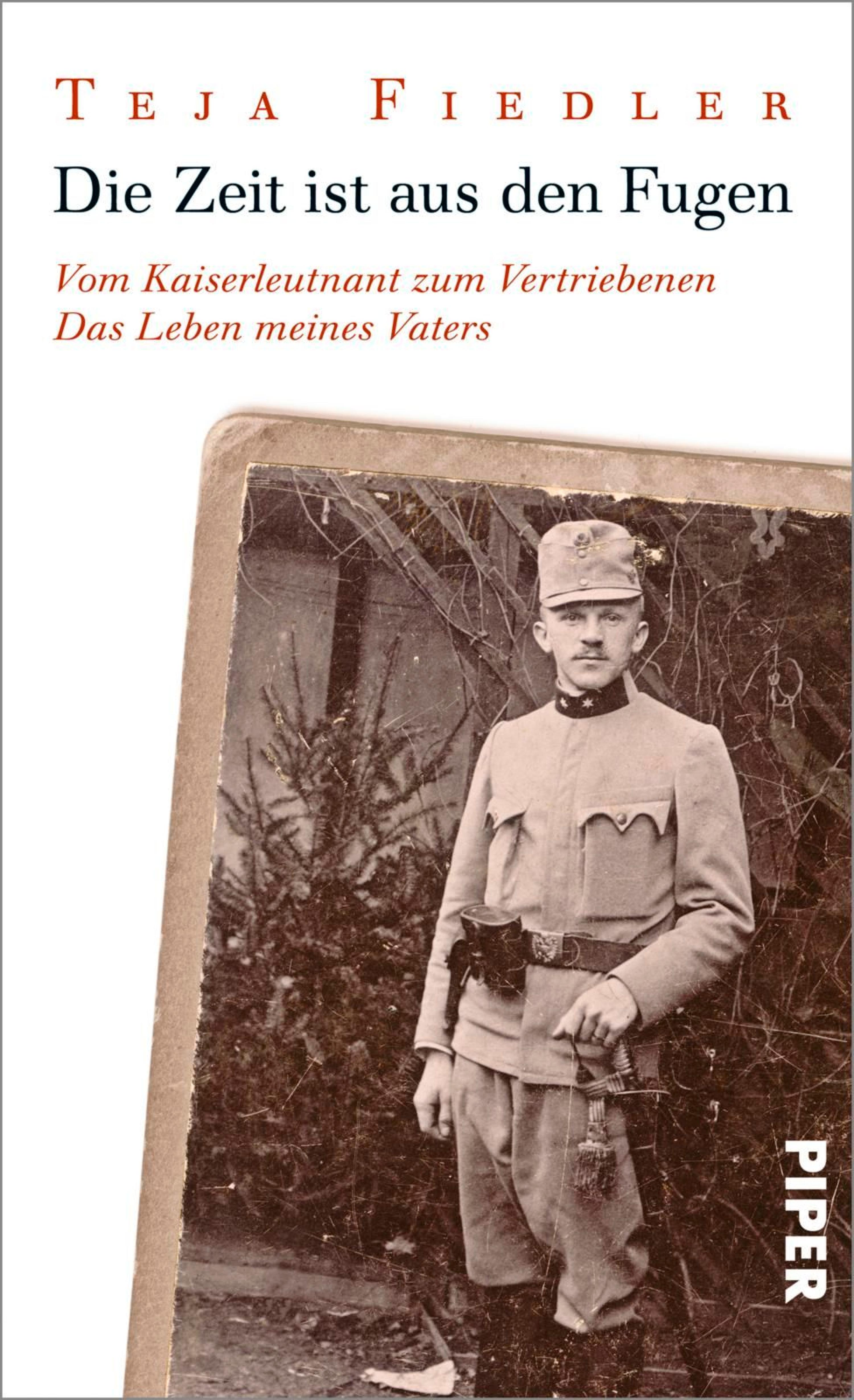

Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs beginnt die Geschichte des Alois Fiedler, die sein Sohn, der »Stern«-Autor Teja Fiedler, einfühlsam und aus nächster Nähe erzählt: Der Bauernsohn und k.u.k. Oberleutnant steigt nach dem Krieg in Böhmen zum angesehenen Notar auf. Doch dann wird seine Frau geisteskrank, Adolf Hitler holt die Sudetendeutschen »heim ins Reich«, im Zweiten Weltkrieg bangt Alois um seine älteren Söhne in Russland. Beim Zusammenbruch des Dritten Reiches rettet ihn die Rote Armee vor tschechischen Partisanen, dann wird er als Landesverräter inhaftiert und schließlich mit seiner Familie aus der Heimat vertrieben. Im niederbayerischen Plattling versucht der mittellose Flüchtling einen schwierigen Neuanfang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür meine FamilieISBN 978-3-492-97722-7März 2017© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2010Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: privatDatenkonvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Eine Biografie, bunt und prall wie ein Roman, so habe ich das Schicksal meines Vaters stets empfunden. Dokumente, Bilder, Zeitzeugen, vor allem aber die unvergesslichen Erzählungen meines Vaters selbst haben mir geholfen, es nachzuzeichnen – ohne Schwarz-Weiß-Malerei, doch mit dem versöhnlichen Unterton, den auch er immer für das bewegte Zusammenleben von Deutschen und Tschechen in Böhmen fand.T. F.

Italienische Front 1917

Nur er war noch am Leben. Die anderen mussten alle tot sein. Zerfetzt. Zerstückelt. Zermalmt. Zwei Tage schwerstes Artilleriefeuer, Tausende von Granaten aller Größen genau auf die Schützengräben des 74. k. und k. Infanterieregiments, da konnte keiner mehr übrig sein. Außer ihm, dem Oberleutnant, Burschenschafter, Bauernsohn Alois Fiedler. »Schießen können sie, die Katzelmacher! Verdammte Italiener!«, dachte er ingrimmig mit dem bisschen Hirn, das noch zum Denken taugte. Viel war das nicht, denn seinen Kopf unter dem Stahlhelm füllte Angst, angespannte Angst, die jeden Augenblick auf den Einschlag wartete, mit dem alles aus sein würde. Hoffentlich. Nur kein glühendes Eisen in den Bauch, dachte er in aufflackernden Panikschüben, nur kein Granatsplitter, der dir die Schädeldecke wegfegt und dein Gehirn noch ein paar Minuten zucken lässt. Nur nicht diese Schmerzen. Er hatte genug Männer brüllend und winselnd sterben sehen. Herrgott, schick mir wenigstens einen Volltreffer, der mich in Stücke reißt, bevor ich etwas spüre.

Er lag seit einem Tag bäuchlings auf dem Boden des Schützengrabens, so tief in den Berg gekrochen, wie es nur ging. Alles um ihn war grauweiß. So grauweiß wie der Kalkfels der Dolomiten, über deren Vorberge die Front verlief. Kalkstaub auf der Feldflasche vor ihm, Kalk auf dem Karabiner neben ihm, Kalk auf dem weit aufgerissenen Mund des Meldegängers, der verrenkt und steif an seiner Seite lag. Selbst die klaffende Wunde auf der Brust des Mannes, aus der zwei geborstene Rippen ragten, war nicht mehr rot, sondern wie mit Mehl zugepudert. Den Mann hatte es schon während der Nacht erwischt, als er ihm eine sinnlose Nachricht vom Bataillonsstab bringen wollte, geduckt, doch immer noch hoch genug aufgerichtet, dass ein Haubitzengeschoss durch ihn hindurchfuhr wie ein niederzischender Meteor. »Sturmangriff erwartet in absehbarer Zeit«, stand auf dem Zettel, den er aus der noch warmen Hand des Toten gezogen hatte. Was denn sonst? Natürlich kam am Ende des Artillerie-Infernos ein Sturmangriff, das war so sicher wie das Amen in der Kirche.

Staub stand als dichter Nebel im Graben und machte es unmöglich, weiter als zwei, drei Meter zu sehen. Jede Granate, die in den Dolomitenfels einschlug, wirbelte Felsbrocken und Steinsplitter hoch. Und Staub, Staub, Staub, der das Atmen schwer machte. Daran hatte Alois Fiedler sich in den vielen Stunden gewöhnt, die der Beschuss nun schon anhielt. Längst waren seine Ohren fast taub von dem pfeifenden, dröhnenden, donnernden Kanonenfeuer. Und doch hörte er aus dem brüllenden Schlachtenlärm wie Solostimmen über einem Chor des Grauens die Granaten heraus, die lauter und lauter werdend in die Richtung flogen, wo er im Graben lag. Jedes Mal hielt er dann den Atem an, jedes Mal verkrallten sich seine Hände, bis das Geschoss ohrenbetäubend nahe seiner Stellung krepierte. Noch einmal davongekommen.

Er hatte Durst. Aber die Feldflasche war leer. Vielleicht war es gut, dass sein Körper langsam austrocknete. Herr Oberleutnant, gar nicht heldenhaft bäuchlings und bewegungslos daliegend, spürte keinen Harndrang mehr, und das bisschen Scham, das dieses Trommelfeuer bisher überstanden hatte, blieb so am Leben: er war nicht mehr genötigt, sich selbst von unten anzupinkeln wie er es in den ersten Stunden getan hatte. Wie lange würde er noch so daliegen? So hilflos und angsterfüllt? Er schloss die Augen. Nur nicht verrückt werden vor Panik. Er versuchte, sich den Frieden vorzustellen. Die Welt ohne heranheulende, berstende Granaten, ohne verstümmelte Leichen, ohne endloses Warten auf das Ende. Es war schwer. Er zwang sich. Mit aufgesprungenen Lippen und tauben Ohren summte er sein Lieblingslied vor sich hin: »Tief drin im Böhmerwald, da ist mein Heimatort, es ist schon lange her, dass ich von dort bin fort.« Ein simples Lied, doch ihm liefen Tränen die weiß angestaubten Wangen hinab. Und durch den Staub, den Lärm, den Schrecken brachten ihm diese Zeilen seine Welt vor dem großen Sterben zurück.

Die Rohner Mühle

Wenn der Vater zum Mittagessen vom Rohner Sägewerk nach Hause kam, roch er nach Harz und Holz. Er bürstete seine Schuhe sorgfältig ab, die mit Sägemehl eingestaubt waren, klopfte seine Joppe aus, spülte mit einem kräftigen Schluck Wasser den Staub aus der Kehle, wusch am Wasserhahn gleich neben dem Herd die Hände, fuhr sich mit den noch nassen Händen über das Gesicht, das borstige, kurz geschnittene Haar und den Schnurrbart und setzte sich dann an den großen Holztisch. Dort lag noch immer die Zeitung, die er schon morgens vor dem Weggehen gelesen hatte. Mittags, das wussten die Kinder, sah er nur noch die Zahlenreihen auf der Seite »Ökonomie« durch, oft mit Zweifeln, oft mit Freude in den hellen Augen, und so lange er das tat, mussten sie den Mund halten. Dann schaute er oben auf der ersten Seite, welches Wetter der Hundertjährige Kalender für den heutigen Tag verhieß, lachte kurz auf, wenn da Regen angesagt war, draußen über der Fichtenschonung aber die Sonne stand, und sagte zu seiner Frau am Herd: »Ja, Mariandel, heute scheint sie nicht, die Sonne, denn der Hundertjährige Kalender stimmt ja immer.« Jetzt wussten Alois und sein Bruder, ihr Vater war durch mit der Arbeit und sie konnten laut werden.

Die Mutter lächelte dann ein wenig schief mit einem Blick über die Schulter zurück, rührte weiter in dem großen Tiegel mit der dampfenden Mehlsuppe und antwortete: »Hast ja recht, Dori, aber oft stimmt er schon, der Hundertjährige Kalender.« Vater glaubte nicht an den Hundertjährigen Kalender, so wie die Mutter das tat. Vater glaubte auch nicht an die göttliche Kraft des Weihwassers, Mutter schon. Vater, so fürchtete Alois, der älteste Sohn, glaubte nicht einmal an die wirksame Fürbitte bei der Heiligen Jungfrau Maria in allen Lebenslagen, was für ihn böse ausgehen konnte. Denn, so hatte der Herr Pfarrer in der Religionsstunde mit erhobener Stimme und erhobenem Zeigefinger den Zehnjährigen erklärt, wer dies leugne, für den stehe das Höllentor weit offen. Alois wünschte sich, der Vater würde doch wie die anderen Bauern in Rohn auch Marias Wundertätigkeit nicht anzweifeln; er liebte ihn und wollte ihn nicht bei den Teufeln enden sehen. Aber so war er nun mal, der Vater.

»Ich glaube, was ich sehe«, sagte er einmal zur Mutter, »und was ich verstehe.« Die Eltern hatten sich über den Apostel Thomas gestritten. Der Vater meinte, er könne den Apostel sehr gut begreifen, der erst seine Finger in die Wunden des auferstandenen Herrn Jesus legen wollte, bevor er dessen Auferstehung akzeptierte. Und die Mutter hatte mit Sorge um das ewige Heil ihres Mannes im Blick geantwortet, wer Gottes Wort nicht ohne Wenn und Aber als wahr ansehe, der versündige sich zutiefst. Loisl, wie alle im Dorf den Alois, den aufgeweckten Erstgeborenen des Bauern und Sägewerkbesitzers Isidor Fiedler nannten, hielt es eigentlich schon mehr mit Vaters Meinung. Schaute man nicht auch sehr genau auf das Gebiss eines Pferdes, statt den schönen Worte des Rosshändlers zu vertrauen? Andererseits steckte der liebe Gott hinter allem in dieser Welt, daran gab es nichts zu rütteln, denn das glaubten auch der Kaiser Franz Joseph in Wien, der Stadtpfarrer in Prachatitz und die Mutter am Herdfeuer. Und wenn an Weihnachten das Goldene Rössel mit Geschenken durch den Kamin herniederfuhr, konnte das ohne übernatürliche Hilfe nicht gehen – obwohl, ob das wirklich durch den rußigen Schornstein niederfuhr, da hatte er inzwischen seine Zweifel. Es wäre dem Alois jedenfalls schon recht gewesen, wenn der Vater nicht nur so ganz beiläufig ein Kreuz vor dem Kruzifix im Stubenwinkel geschlagen und nicht bloß zu den hohen Kirchenfesten die Messe besucht hätte.

Doch weil der liebe Gott barmherzig ist, hatte der Loisl begründete Hoffnung, dass dem Vater trotz aller Glaubensschwäche ein ewiges Leben oben im Himmel beschieden sein könnte, vielleicht nicht ganz nahe zur Rechten Gottes, immerhin jedoch irgendwo bei den niederen Engeln. Denn der Vater trank nicht, schlug nie die Mutter oder die Kinder, behandelte und bezahlte das Gesinde anständig, schien auch der Sünde der Unkeuschheit nicht zu erliegen, deren grausige Existenz Alois durch des Religionslehrers atemloses Entsetzen bei der Erwähnung des Sechsten Gebots geläufig war, auch wenn er ihren Inhalt nicht genau kannte. Aber es hatte irgendetwas mit dem Stier zu tun, der schnaubend auf die Kuh sprang. Alois bat den lieben Gott auch bei jedem Abendgebet um diesen Platz im Jenseits für den Vater und erinnerte ihn sicherheitshalber an dessen gute Seiten. Manchmal allerdings schlief er schon ein, bevor er mit Vaters Tugenden vor Gottes Ohr durch war. Manchmal verkürzte er auch seine Fürbitte, weil er Gottes Hilfe in eigener Sache erflehen musste. Denn er ging jetzt das erste Jahr ins Gymnasium und tat sich mit den mannigfaltigen Konjugationen der griechischen Verben und mathematischen Gleichungen schwer. Im Ganzen war er ein guter Schüler.

Vater hatte gerade mal vier Jahre die Volksschule besucht und war trotzdem immer den anderen Bauern eine Nasenlänge voraus. Er hatte sofort zustimmend genickt, als der Herr Lehrer vor einem halben Jahr nach Ende des Unterrichts in der zweiklassigen Dorfschule auf den Fiedlerschen Hof gekommen war, den Vater aus dem Lärm des Sägewerks herausgewunken und ihm gesagt hatte: »Der Loisl könnte aufs Gymnasium in Prachatitz gehen. Der ist schnell im Kopf!« Das gesamte Dorf hielt Isidor Fiedler wieder einmal für verrückt: Warum musste der seinen ältesten Sohn, auch wenn er der größte Bauer im Dorf war, aufs Gymnasium schicken wie ein feiner Stadtmensch, wo er doch einmal den schönen Hof übernehmen konnte! »Weißt du Mariandl, ich hätte auch gerne ein bisschen mehr gelernt als nur Lesen und Schreiben«, sagte er zu seiner Frau, »und falls er das Gymnasium nicht packt, kriegt er immer noch den Hof. Ansonsten bekommt ihn sein Bruder. Meine Kinder sollen alle was Anständiges lernen, man weiß ja nie, was noch geschieht im Leben.«

In der Kreisstadt Prachatitz zogen die Bürger höflich den Hut vor dem kleinen, sehnigen Mann. Sobald er außer Hörweite war, nannten sie ihn allerdings mit kaum unterdrückter Geringschätzung den »Rohnmüller«. Sie hatten ein Bild des Kaisers Franz Joseph im Salon über dem Klavier hängen, sie hatten seit Kurzem elektrisches Licht und ihre Töchter mit Gymnasialprofessoren oder, unter besonders glücklichen Umständen, sogar mit Kommerzialräten verheiratet – wie hätten sie einen Bauern aus dem eine Wegstunde entfernten Dorf Rohn als Ihresgleichen ansehen können, nur weil er zu Geld gekommen war!

Vater störte das nicht. Er wusste, dass er dieser bürgerlichen Ballung von Wohlanständigkeit und Mittelmaß auf seine Weise überlegen war, auch wenn er keine Lackschuhe zum Gehrock, sondern Sommer wie Winter seinen abgetragenen, fadenscheinig glänzenden Überzieher trug. Isidor Fiedler mit den wachen Augen war gewohnt, belächelt zu werden – und recht zu behalten.

Als junger Mann hatte er einen heruntergewirtschafteten Hof samt Sägewerk übernommen. Schon damals hatten die übrigen Bauern von Rohn beim sonntäglichen Frühschoppen bedenklich die Köpfe geschüttelt: was für ein unseliges Erbe! Denn Isidors Vater war ein fröhlicher, allseits beliebter Mann gewesen, bei den Frauen ganz besonders, ein begnadeter Geschichtenerzähler, der eine Wirtshausrunde über Stunden bestens unterhalten und freihalten konnte. Zu wirtschaften aber verstand er nicht. Er lebte über seine Verhältnisse, bis er sich Geld leihen und schließlich seine Waldungen Stück um Stück verkaufen musste. Als Isidor endlich alt genug war, den Hof zu übernehmen, war außer hohen Schulden nicht mehr viel übrig vom Familienbesitz.

Als Erstes setzte der neue Herr die besoffenen Fuhrknechte vor die Tür, die besten Zechkumpane des Großvaters, aber unzuverlässige Fahrer für die schweren Holzfuhrwerke. Zu Mariä Lichtmess im Februar stellte er Personal nach einer simplen Aufnahmeprüfung ein, die er ein Leben lang beibehielt: Er bewirtete die Aspiranten reichlich und entschied sich dann für die zügigen Esser. »Wer schnell und tüchtig isst, arbeitet auch schnell und tüchtig!« Die Bauern der Umgebung brachten ihr Holz wieder ins Fiedlersche Sägewerk. Dort wurde jetzt präzis und pünktlich gearbeitet. Den Ackerbau, der im steinigen Böhmerwald noch nie viel eingebracht hatte, fuhr er auf den Eigenbedarf für Famile und Gesinde herunter. Damit war kein Geld zu machen. Langsam konnte er die Schulden zurückzahlen.

Als die große Wirtschaftskrise kam und niemand Bauholz brauchte, lagerte Vater so viele Baumstämme ein, wie er nur bezahlen konnte. In der Rohn lachten die gestandenen Waldbauern ungläubig: »Der Rohnmüller hat wohl den Verstand verloren!« Die Rezession ging vorbei, die böhmische Wirtschaft blühte wieder auf, und der Aufschwung wollte Bauholz. Überall wurde Holz eingeschlagen, doch die frisch gefällten Stämme waren grün und auf Jahre nicht brauchbar. Abgelagertes Bauholz hatte weit und breit nur einer: der Rohnmüller. Isidor Fiedler konnte fast jeden Preis verlangen. Der Sparkassendirektor von Prachatitz grüßte ihn jetzt und nannte ihn »Lieber Herr Fiedler«.

Doch er zupfte bedenklich an seinem Kaiser Franz Joseph nachempfunden Backenbart, als der Rohner Bauer eines Tages in seinem abgewetzten Überzieher vor ihm stand und um einen Kredit von ein paar tausend Goldkronen bat. »Wofür? Für ein Sägewerk in Prachatitz? Aber lieber Herr Fiedler, Sie haben ja die gut gehende Säge in Rohn.« Vater schaute ihn mit seinen wachen Augen an. Er räusperte sich: »Die Eisenbahn kommt doch im nächsten Jahr nach Prachatitz, Herr Direktor. Und dann hätt’ ein Sägewerk direkt neben den Schienen schon Sinn.« Der Herr Direktor seufzte bedenklich, musste sich aber eingestehen, dass dieser Bauer mit den hellen Augen so unrecht nicht hatte. Nach Rückfrage in der Prager Zentrale gewährte er das Darlehen.

Doch dann fuhr der Rohnmüller nach Schweden. Als der Sparkassendirektor von dieser Reise hörte, wurde ihm mulmig im Magen. Ein Bauer aus dem tiefen Böhmerwald in der großen, weiten Welt! Zum ersten Mal seit Langem betete er in der Sonntagsmesse die zwei Zeilen des Vaterunsers wieder mit vollem Bewusstsein ihres Inhalts: »Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern«. Worauf hatte er sich da nur eingelassen? Jetzt war sein größter Kreditnehmer irgendwo da in dem Land, aus dem die Streichhölzer stammten, um moderne Maschinen für sein geplantes Sägewerk zu kaufen. Die Kosten, die Risiken! Auch für sein Geldinstitut und erst recht für ihn selbst. »Nun ist er komplett übergeschnappt! Daran wird er sich ruinieren!«, hatte händereibend zum Direktor ein Konkurrent aus dem Holzgeschäft gesagt, der wie alle anderen und wie schon sein Großvater die eigene Säge mit einer Wassermühle antrieb. Der Direktor beschloss, für die Heilige Jungfrau von Strachonitz eine extra große Kerze zu stiften, falls er mit einem blauen Auge aus diesem Wahnsinnsunternehmen herauskommen sollte.

Der Rohnmüller kehrte zurück, berichtete, dass es ihm im Überzieher ganz schön kalt gewesen sei da droben in Schweden, die Mädchen schön blond, doch leider protestantisch seien und er jetzt allerhand über moderne Holzverarbeitung wisse. Außerdem werde in ein paar Wochen die neue Säge mit Dampfantrieb, schwedisches Patent, in Prachatitz ankommen. Sie kam mit einem der ersten Güterzüge auf der neuen Eisenbahnstrecke. Blonde, großgewachsene Ingenieure und Mechaniker, die erstaunlich wenig Bier vertrugen, installierten sie im eben fertig gewordenen Sägewerk. Alois sah begeistert zu und spielte tagelang Güterzug.

Schon nach wenigen Monaten pilgerte der Sparkassendirektor erleichtert nach Strachonitz, stiftete eine beträchtliche Kerze und erzählte am Stammtisch, er habe immer schon gewusst, dass dieser Bauer aus Rohn, auch wenn er über keinerlei Bildung verfüge und sich entsprechend unfein schnäuze, doch ein natürliches Talent für Ökonomie besitze. »Man muss mit ihm nicht verkehren, doch man muss mit ihm rechnen«, meinte er gewichtig und freute sich über diese geistvolle Sentenz. Bei der Konkurrenz war die Häme schnell in Verzweiflung umgeschlagen. Ihre Sägemühlen nach Vorväterart konnten in Qualität, Preis und Schnelligkeit nicht mithalten mit dem neuen Werk des Rohnmüllers, der nun eigentlich mehr als ein Rohnmüller war, da er viel Zeit in der neuen Säge in Prachatitz verbrachte.

Als Alois mit dem Gymnasium anfing, war Vaters Sägewerk schon bei Weitem das größte im Umkreis. Es hatte jedoch einen Makel: Ihm fehlte der himmlische Segen. Denn der Ortspfarrer hatte sich geweigert, das schwedische Wunder im Böhmerwald mit Weihwasser zu besprengen. Der Grund lag zehn Jahre zurück, war aber so schwerwiegend, dass ihn auch höchste christliche Nachsicht nicht ungeschehen machen konnte. Gerade als es mit dem Fiedlerschen Anwesen in Rohn wieder aufwärtsgegangen war, hatte Isidor geheiratet. Kurz nach der Heirat war der Bischof aus Krumau nach Prachatitz gekommen. Die junge Frau des Fiedler war nicht bigott, doch sehr gläubig. Als der Bischof in der Stadtpfarrkirche die Parade seiner Schäflein abnahm, kniete auch das hübsche, erst jüngst getraute Schäflein Maria Fiedler, geborene Matschl, vor Seiner Exzellenz nieder und küsste deren goldenen, rubinbesetzten Ring.

Isidor Fiedler war trotz abgetragenen Überziehers ein stolzer Mann. War es Eifersucht? War es Besitzdenken? Jedenfalls zog er, der hinter seiner knienden Frau stand, sie und ihre Lippen brüsk vom bischöflichen Ring zurück und sagte so laut, dass es jeder im Kirchenschiff hören musste: »Mariandel, meine Frau kniet vor niemand und küsst schon gar nicht von jemand den Ring, ganz wurscht, wer das ist.«

Dieser so hoffärtige wie unbotmäßige Ausruf kostete Jahre später das Sägewerk den kirchlichen Segen, hatte aber weiter keine erkennbaren Folgen. Vaters Geschäfte prosperierten trotzdem. In Rohn war er der wohlhabendste Mann, natürlich, mit zwei Sägewerken, eins im Dorf, eins in Prachatitz, dazu einer Ziegelei und einem schönen Bauernhof. Ja, in Prachatitz galt er – wenn auch gesellschaftlich nie ganz anerkannt – als ein Mann, mit dem man rechnen musste. Und sein Mariandel hatte am 16. Oktober 1889 ihren ersten Sohn mit dem damals geläufigen Namen Alois gesund zur Welt gebracht. Jetzt war Alois elf und hungrig.

Die Mutter trug den großen Topf mit der Mehlsuppe auf, die Großmagd brachte eine Schale voller Krumbeeren. Krumbeeren hießen eigentlich Kartoffeln, das wusste Alois, seit er im Gymnasium Hochdeutsch und Schillers »Glocke« lernen musste. Im Böhmerwald hießen sie nur Krumbeeren und waren das alltägliche Gericht in der Mehlsuppe, der Sauermilchsuppe, mit Butter und Quark. Viel Quark, wenig Butter. Es gab einen Witz, den Vater gerne erzählte, wenn das Gesinde sich zu Tisch setzte und begehrlich auf den gestrichen vollen Butternapf blickte. Also: Erntezeit. Die Bäuerin bringt Krumbeeren, Quark und Butter zum Mittag hinaus aufs Feld in die Sommerhitze. Jeder langt zu – am meisten bei der Butter. »Esst doch mehr Quark«, fleht die besorgte Bäuerin ob der rapiden Abnahme der teuren Speise, »Quark kühlt!« Ruft einer der Knechte kauend zurück: »Und wenn ich verbrenn’, ich fress’ Butter!« Dann lachte der Vater laut und ließ jeden richtig bei der Butter reinhauen. Denn Vater war nicht geizig und gönnte jedem was.

Sein Bruder Dori, wie der Vater Isidor getauft, war zwei Jahre jünger als Alois, Jakob war vier Jahre jünger gewesen. Und die Mutter hatte schon wieder einen dicken Bauch. Den Jakob aber gab es inzwischen nicht mehr. Zumindest hier auf Erden. Er war bei den Engeln, der kleine Jakob mit der ewigen Schnupfennase und der Freude am Wasser. Der Jakob war in jede Pfütze gesprungen, hatte die Hand auch im Winter so lange unter den Strahl der Pumpe gehalten und vor Vergnügen gekreischt, bis sie vor Kälte rot und gefühllos war. Er war immer wieder an den Mühlbach getrippelt und hatte sich so weit vorgebeugt, wie es nur ging, um zu sehen, wie sich sein Gesicht im unruhigen Wasser ständig neu verzerrt spiegelte. »Jakob, geh weg vom Bach, kannst ja noch nicht schwimmen«, rief dann die Mutter besorgt aus der Küche und schickte den Loisl oder den Dori hinaus, um den kleineren Bruder unter dessen Wehklagen ins Haus zu scheuchen.

Dann kam dieser Frühlingstag. Das erste Grün war schon draußen, nur noch am Waldrand hielten sich ein paar schmutzige Schneeflecken. »Wo ist denn der Jakob?«, fragte die Mutter aus der Haustür heraus die beiden großen Buben, die, gerade zurück von der Schule, ihre Holzschuhe ausgezogen hatten und zum ersten Mal wieder barfuß über den Hof hüpften. »Jakob, komm«, riefen die beiden, »Mittagessen, wo bist denn wieder?« Es kam keine Antwort, es kam kein Jakob. Die Mutter lief um die Hausecke zum Bach, nein, auch da war er nicht, Gott sei Dank. Sie lief in die Säge zum Vater, doch auch der schüttelte den Kopf: hier bei mir nicht.

Erst kam der Vater aus der Säge und half beim Suchen, dann halfen auch die Sägearbeiter mit und die beiden Mägde. Jakob? Jakob! »Vielleicht ist er in den Wald gerannt und versteckt sich dort«, meinte der Vater. Plötzlich schrie die Kleinmagd vom Dachfenster herunter: »Da liegt er in der Mühlrinne, heilige Jungfrau!« Sie zeigte nach unten, dorthin, wo das Wasser vom Bach durch eine Holzrinne, so tief und breit wie eine Viehtränke, auf das Mühlrad, den Antrieb für die große Säge, geleitet wurde.

Da lag er im knietiefen Wasser, den Blick nach oben zum Frühlingshimmel, und weil die Strömung über dem bleichen Jakob kleine Wellen und Strudel bildete, sah es aus, als würde er sich noch ab und zu bewegen unter Wasser. Als der Vater ihn aus der Holzrinne hob mit einem Blick, den der Loisl niemals vergessen würde, hing sein kleiner Bruder schlaff und triefend erst in Vaters, dann in Mutters Armen. »Jaköberl, Jaköberl«, flüsterte die Mutter dem nassen Bündel an ihrer Brust zu, das sie festhielt, als könnte sie Jakob mit ihrer Wärme ins Leben zurückholen. Loisl und Dori wussten, dass Jakob die Mutter nicht mehr spüren konnte, nie mehr. Und Loisl hätte alles in der Welt dafür gegeben, jetzt mit dem Kleinen Verstecken zu spielen, Jakobs Lieblingsspiel, das er sonst immer als lästig und für einen angehenden Gymnasiasten unwürdig empfunden hatte.

Vater hatte Tränen in den Augen und im Schnurrbart. Er nahm der Mutter sacht den toten Jakob aus den Armen, und sagte mit einer rauen Stimme: »Wenn jemand in den Himmel kommt, Mariandl, dann unser Kleiner.« Dann drehte er sich abrupt um und trug seinen drittgeborenen Sohn zurück ins Haus. Am Abend, als Jakob in der Kinderstube in einem kleinen Sarg aus Fichtenholz lag, saßen die Familie und das Gesinde schweigend um den großen Tisch. Nur die Mutter bewegte lautlos die Lippen. Der Vater starrte auf die Tischplatte, schaute plötzlich hoch, streifte das Kreuz im Stubenwinkel mit einem seltsamen Blick, deutete dann auf Mutters dicken Bauch und sagte: »Wenn es ein Bub wird, nennen wir ihn wieder Jakob.« Es wurde ein Mädchen, Maria. Doch der nächste Sohn, der ein paar Jahre später auf die Welt kam, wurde Jakob getauft, auch wenn der Pfarrer die Stirn runzelte.

Es war ein heißer Sommertag. Die Sonne stach. Alle am Tisch hatten ein großes Glas Buttermilch vor sich stehen. Und einen Napf aus Ton für die Mehlsuppe, in die jeder so viele Kartoffeln versenkte, wie er wollte. Bei den Häuslern weiter oben am Mühlbach stand kein Geschirr auf dem Tisch. Dort war vor jedem Stuhl die dicke Tischplatte tellergroß und tellertief ausgehöhlt. Suppe oder Gerstenbrei wurde aus diesen Mulden gelöffelt, mit Brot wurden die letzten Reste säuberlich ausgewischt und dann rieb eine der Frauen im Haus die Aushöhlungen mit einem feuchten Lappen ab. Das war der Abwasch.

Die Fiedlers aßen gehobener. »Reich genug sind sie ja«, sagten die anderen Rohner mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung. Doch Fleisch gab es auch beim Rohnmüller nur am Sonntag. Oder an Feiertagen. Vater aß am Sonntag am liebsten Rinderbraten mit großen böhmischen Knödeln und einer dicken Rahmsoße. »Alle Tage Fleisch macht fett und faul«, sagte er. Fett und faul konnte Vater gar nicht leiden. Loisl freute sich immer auf die Hochfeste Ostern, Weihnachten, Pfingsten mit ihrem angehängten Feiertag. Da stand dann an zwei Tagen hintereinander Fleisch auf dem Tisch, obwohl es an den Montagen meist nur noch die Reste vom Sonntag waren, ziemlich viel Knochen und Flachsen und wenig Fleisch. Doch immerhin. Hochfeste waren was schönes.

Am Nachmittag schickte die Mutter Loisl und Dori zum Pilzsammeln für das Abendessen, das in Rhon Nachtmahl hieß. Wenn es die Tage vorher geregnet hatte, gab es Pilze im Überfluss. In guten Sommern schossen so viele aus dem Boden, dass die Mutter oder eine der Mägde sie mit der Sichel abschneiden konnten. »Nur die mit dem Kissen unter der Haube«, mahnte die Mutter, »nicht die mit den Falten«. Die Kinder hätten sowieso keine anderen genommen. Pfifferlinge, Reizger oder so ähnliches Kroppzeug. Nur Steinpilze und gerade noch Birkenpilze. Von den anderen konnte man sterben, wenn man die falschen erwischte. Sterben mit grünem Schaum vor dem Mund, wie es angeblich einer ganzen Familie in Wallern passiert war. Und richtig weh sollte es auch noch tun.

Alois stellte sich vor, wie sich seine ganze Familie mit grünem Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte und dann einer nach dem anderen alle viere von sich streckte. Nur er selbst nicht. Oder doch auch er? Nein, er selbst musste einfach übrig bleiben, sonst könnte er ja gar nicht das anschließende Begräbnis miterleben. Die drei Särge sauber ausgerichtet nebeneinander. Oder wahrscheinlich sechs. Denn die beiden Mägde und der Knecht hätten ja auch am Todesmahl teilgenommen. Die Onkeln und Tanten mit Tränen in den Augen. Den Pfarrer und seinen Blick voller Kümmernis, wenn auch mit einer Spur Schadenfreude, den Bürgermeister von Prachatitz im schwarzen Frack und Zylinder, der eigens im Zweispänner hinaus aufs Dorf gefahren war »um den schmerzlichen Verlust einer der Stützen des Prachatitzer Handels und Wandels und seiner Familie zu beklagen«, wie er mit gewichtigem Ernst in der Stimme sagen und dann ihm, dem Loisl, dem einzigen Überlebenden aus der Rhonmühle, über den sauber gezogenen Scheitel streichen würde.

Aber nein, bei genauerem Nachdenken wäre er schon auch tot und könnte den von der Prachatitzer Feuerwehrkapelle geblasenen Trauermarsch in seiner ganzen Schwermut nicht mehr hören, obwohl das in seiner Phantasie der schönste Teil des Dramas »Pilzvergiftung« war. Denn er hätte ganz sicher auch richtig zugelangt, wo er doch immer so guten Appetit hatte. Alois schauderte leicht. Zum Glück gab es so viele Steinpilze. Da kam man erst gar nicht in Gefahr.

»Komm Dori, da drüben wachsen immer welche«, rief er dem jüngeren Bruder zu, der wie gewohnt brav hinter ihm herlief. Dori hatte wegen der Frühlingssonne Hemd und Hose ausgezogen und rannte nur in der Unterwäsche über die Wiese ihm nach. »Warte doch, Loisl«, krähte er mit seiner Kinderstimme. Und das tat Alois auch. Das Unterzeug seines kleinen Bruders war wie bei allen kleinen Buben einteilig, Hemd und Hose in einem, hinten und vorne ein Schlitz mit Knöpfen. Die Eltern nahmen sich nicht die Zeit, sie dauernd auf und zu zu knöpfen und die Kinder hatten sowieso immer Wichtigeres zu tun.

Als Dori seinen Bruder eingeholt hatte, sah der aus Doris offenem Untergewand an der Rückseite etwas wie ein kleines Hundeschwänzchen herausstehen. Was war denn das? Alois schaute genauer, beugte sich vor, schnüffelte und sagte streng: »Dori, du Schweinderl, dir steht ein hartes Würstchen aus dem Arsch.« Dann brach er in unbändiges Lachen aus und konnte gerade noch verhindern, dass sein Bruder voll Entsetzen nach hinten mitten hinein ins Verderben fasste. Da weinte der Kleine. Immerhin war er neun Jahre alt und hatte auch schon einmal heimlich Bier getrunken. »Hat ja keiner gesehen, Dori«, meinte Alois, »und ich erzähl es auch nicht weiter.« Dori schluchzte dankbar. An diesem Nachmittag fanden sie besonders viele Steinpilze im Wald.

Jelena und der Schimmel

Jelena, die Kleinmagd, wusch sich an der Wasserpumpe. Es war Winter. Es war kalt, und das Fenster seiner Dachkammer, durch das Loisl hinunter auf die Pumpe in der Hofecke schielte, beschlug sich sofort von seinem raschen, heißen Atem. Jelena war es gewohnt, sich auch bei Frost im Freien zu waschen. Sie war es gewohnt, im Winter einen Tiegel heißes Wasser vom Herd oben in die Pumpe zu schütten. Das brachte das Eis in der Pumpenröhre zum Schmelzen, der Schwengel ließ sich bewegen. Bei jedem Auf und Ab gab die Pumpe zuerst ein hohes, langgezogenes Ächzen von sich, das fast so klang wie das Stöhnen eines brünftigen Esels. Dann zog die Pumpe das Wasser aus der frostfreien Tiefe hoch. Eiskalt, aber kein Eis.

Jelena hatte ihr Unterhemd aufgeknöpft und bis zu den breiten Hüften heruntergestreift. Sie wusch sich wie immer vom Wohnhaus abgewandt. Von seinem Ausguck sah Alois den weißen Rücken der Magd, fast so weiß wie der Schnee auf den Schindeldächern. Doch manchmal, wenn Jelena sich mit dem Waschlappen unter den Achseln einseifte, drehte sie sich erschauernd leicht nach rechts oder links. Und wenn sie sich nach links drehte, sah der Loisl für einen Moment ihre großen, hellen Brüste wie eine jähe Verheißung und er musste seine Oberschenkel zusammenpressen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!