Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edtion Schrittmacher

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

Sie haben einiges gemeinsam: Sie sind jung und sie schreiben. Sie sind zwischen 16 und 24 Jahre alt, haben ihre ersten erfolgreichen Schritte in die Öffentlichkeit bereits getan oder wagen es zum ersten Mal – 21 junge Autorinnen und Autoren aus Rheinland-Pfalz. Die vorliegende Auswahl gibt in Gedichten, Erzähltexten und dramatischen Versuchen, mal humorig, mal ernst, Auskunft über die Weltwahrnehmung und das Denken und Schreiben einer Generation in den offenen Grenzen eines Bundeslandes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 186

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Printauflage gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz

Die Edition Schrittmacher wird herausgegeben von Michael Dillinger, Arne Houben, Gabriele Korn-Steinmetz und Josef Zierden.

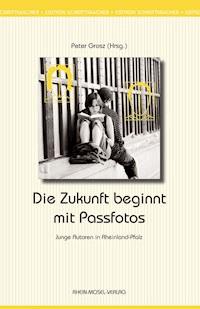

© 2008 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel.: 06542-5151, Fax: 06542-61158 Alle Rechte dieser Ausgabe beim Verlag Alle Rechte der einzelnen Beiträge bei den Autoren ISBN 978-3-89801-775-6 Lektorat: Peter Grosz Titelbild: © Dirk Schelpe / PIXELIO

Peter Grosz (Hrsg.)

Die Zukunft beginnt mit Passfotos

Junge Autoren in Rheinland-Pfalz

Edition Schrittmacher Band 17

RHEIN-MOSEL-VERLAG

InhaltPeter Grosz, BodenkenntnisseGregor Babelotzky, HeimkunftGregor Babelotzky, RheinGregor Babelotzky, der vielstimmige MorgenGregor Babelotzky, geworfen deine FeigenShida Bazyar, LinienShida Bazyar, MeikeLisa Bendiek, NachtseligkeitLisa Bendiek, KreuzungenChristine Börsch-Supan, Fern seinChristine Börsch-Supan, und ludwig 2007Christine Börsch-Supan, es ist kaltChristine Börsch-Supan, Nicht mehrChristine Börsch-Supan, verklungenChristine Börsch-Supan, AnfangenChristine Börsch-Supan, flügelschlägeChristine Börsch-Supan, Das MösserAnna-Theresia Bohn, das meer hat mich gefundenAnna-Theresia Bohn, JonahRegina Fabry, aufhörenRegina Fabry, wissen, was es heißtRegina Fabry, WintersommerRegina Fabry, seifenblasenAndré Hansen, EntzugElias Hartung, FernsehenStefan Hochgesand, An der WandStefan Hochgesand, Gesucht: Definition für [L]Xenia Klinge, SchlafXenia Klinge, JemandXenia Klinge, SchreibenFranziska Kurtz, EingeglastFranziska Kurtz, ZerpochendFranziska Kurtz, Ein GroßstadtatemzugNina Andrea Lange, AsymptotenMoritz Maurer, HausarztSebastian Meineck, schwemmlandSebastian Meineck, Die QuelleDina Reis, MonologeDina Reis, bis zur absperrungJanine Rosemann, KaltJanine Rosemann, SchneeflockeMelissa Schuh, Schnee im AprilMelissa Schuh, SpiegelbildIngmar Schuster, Luzia und DavidAnna Stein, ich webeAnna Stein, mein messerAnna Stein, du bist so stillAnna Stein, gegen abendAnna Stein, die laken sind weißAnna Stein, ich kaufe dir brotAnna Stein, ich trage dir nichts nachAnna Stein, von w. nach m.Anna Stein, einem freundEva Wallbaum, Harmony MelksystemEva Wallbaum, GretliSarah Weis, klebstoff

AnhangDie Autorinnen und Autoren

Peter Grosz Bodenkenntnisse

Als die in dieser Anthologie versammelten Autorinnen und Autoren gerade mal das Alphabet erlernten, hatten sich die Bedingungen für junge Schreibende in Rheinland-Pfalz bereits radikal verändert.

Anfang der 1980er Jahre konnte man noch schadlos behaupten, dass im »Land der Rüben und Reben« andere Kulturen nur schwer anzubauen sind. Eine literarische Landschaft, die in der Gemächlichkeit kleiner Autorengruppen, wie etwa in Kaiserslautern, Simmern, Idar-Oberstein, Koblenz und Mainz, sich selbst genügte, und eine literarische Kleingärtnerei ohne nennenswerte Verlagskultur schrieb sich fort ins Unbekannte. Lediglich ein paar Namen lebender Autoren tauchten auf in überregionalen Verlagen, und ihr Erfolg warf kleine Lichtflecke ins große Düster, allerdings wurden Nino Erné, Gerd Fuchs, Peter Jokostra, Arno Rheinfrank, Hans-Peter Richter, Gerty Spieß, Joachim Tettenborn, Theodor Weißenborn und das unvergleichliche Wahrheitsurgestein Georg K. Glaser nur von Insidern mit Rheinland-Pfalz in Verbindung gebracht. Not macht bekanntlich erfinderisch: In offiziellen Verlautbarungen schmückte man sich gelegentlich mit Autoren, die in ihrer Biografie dieses »vergessene« Literaturland nur als vorübergehenden Wohnsitz vermerkten oder überhaupt nicht – Alfred Döblin, Charles Bukowski et al – und erinnerte ab und an sogar an Anna Seghers, je nach Oportunität. Joseph Breitbach wiederum, »der sich so viel Mühe gegeben hat, andere Autoren bekannt zu machen«, wurde erst Anfang der 1990er Jahre mit Vergabe des nach ihm benannten Preises (der ab 1998 als der »gewichtigste« deutsche Literaturpreis von der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz in Kooperation mit der Joseph-Breitbach-Stiftung vergeben wird) als Rheinland-Pfälzer wiederentdeckt, nachdem er es bereits 1988 in das ministeriale Geleitwort des Autorenlexikons »Literarisches Rheinland-Pfalz heute« geschafft hatte.

Warum dieses Ausholen? Um literarische Wurzeln schlagen zu können braucht’s Bodenkenntnisse.

Noch Ende der 1970er Jahre galten als junge Autoren jene 30- bis 40-Jährigen, die im bundesdeutschen Literaturbetrieb angekommen waren, sprich: außerhalb von Rheinland-Pfalz veröffentlicht wurden: Gerd Forster, Siegfried Gauch, die »Neue Sensibilitäts«-Lyrikerin Ursula Krechel, Jürgen Kross, Fanny Moorweiser, Hans Peter Renfranz, Werner Simon Vogler und Siegfried Wollseiffen, sogar der spätberufene, bereits 66-jährige Schreibmaschinenpoet Kurt Mautz wurde wegen seiner Experimentierfreude als »jung« empfunden. Aufhorchen ließ allerdings der damals in Mainz lebende Hanns-Josef Ortheil, der mit gerade mal 28 Jahren und kräftigem Schritt die Literaturbühne betrat – um zu bleiben. Ein Mut-Signal allemal für nachkommende Generationen, nicht nur im »Land der Spätlese«.

Die 1980er Jahre waren bundesweit gekennzeichnet von einer neuen Art der Literaturförderung als Folge der aus den U.S.A. übernommenen Idee des »Creative Writing«: Die Einrichtung von Literaturbüros und Literaturhäuser als regionale Sammelbecken für Schreibende, das stetig steigende Angebot an Schreibwerkstätten, Schreibkursen, Schreibseminaren, das Kommen und Gehen neuer Literatur-Zeitschriften und Kleinverlage, allenthalb Werkstattstipendien (z. B. Literarisches Colloquium Berlin), Arbeitsstipendien, Aufenthaltsstipendien, und die Zunahme von Literaturpreisen und literarischen Wettbewerben rund um das Highlight »Ingeborg-Bachmann-Preis« in Klagenfurt (erste rheinland-pfälzische Kandidaten H.-J. Ortheil (1982), P. Grosz (1985) und L. Schöne (1986)) veränderten radikal den Blick sowohl auf die Autorenlandschaft als auch auf die literarischen Verlage. Kritiker und Verleger entdeckten eine Generation der Stimmenvielfalt und waren auf der Suche nach tatsächlich jungen Autoren. Zu den neuen Stimmen aus Rheinland-Pfalz zählten Thorsten Becker (27), Dieter M. Gräf (25) u. Thomas Kling (26), aber auch Fünfzigjährige, wie der heute noch verkannte »Hungertuchkünstler« Heinz G. Hahs und der altachtundsechziger Pfalz-»Romantiker« Michael Buselmeier.

Mit der Einrichtung von Hochschul-Studiengängen zum literarischen Schreiben in Leipzig (Deutsches Literaturinstitut – DLL) und Hildesheim (Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus) sollten weitere Weichen der professionellen Schreibkultur-Bewegung für die nächsten Jahrzehnte gestellt werden.

Die allgemein positive Entwicklung setzte sich in Rheinland-Pfalz auch auf kulturpolitischer Ebene fort. Dank einer transparenteren Förderungsstruktur für gestandene und junge Autoren und publikumswirksamer Präsentation (Georg K. Glaser-Preis, Martha-Saalfeldt-Preis, Gerty Spieß-Preis, Literaturtage Rheinland-Pfalz, Förderung von Autoren über Publikationen, wie etwa die Edition Schrittmacher) und der umsichtigen, perspektivisch nachhaltigen Fortbildung für tatsächlich junge Autoren in konsequenten Workshops, die vom LiteraturBüro Mainz organisiert werden, hat sich Rheinland-Pfalz in der Literatur-Bundesliga festgesetzt. Immer häufiger stehen neue rheinland-pfälzische Namen im Rampenlicht des Literaturbetriebs: Tobias Hülswitt, Thomas Lehr, Dagmar Leupold, Christoph Peters, Wolfgang Stauch, aber auch Tamara Bach (1976), Trägerin des Deutschen Jugendliteraturpreises 2004 für »Marsmädchen«; Drehbuchautorin Regine Bielefeldt (1974), die mit ihrem Kinofilm »Delphinsommer« für Diskussionsstoff gesorgt hat; Roman- und Theaterautor Marcus Braun (1971), dessen »Bilder von Männer und Frauen« am Mannheimer Nationaltheater 2008/09 in die 2. Spielzeit geht; Roman-, Theaterautor u. Essayist Andreas Laudert (1969) mit Uraufführungen seiner Stücke in Berlin, Bielefeld, Göttingen, Magdeburg u. Tübingen; Sabine M. Krämer (1972) mit ihrer Prosa der »beiläufigen Grausamkeit« u. die Lyrikerin Katharina Schultens (1980), Georg K. Glaser-Förderpreisträgerin 2007.

Die letzten sechs Autorinnen und Autoren verbindet eines: alle waren Preisträger im bundesdeutschen Wettbewerb zum Treffen Junger Autoren, das alljährlich im November in Berlin veranstaltet wird.

Fast ein Jahrzehnt bevor dem »Kreativen Schreiben« als didaktische Möglichkeitsform curriculare Kinderschuhe verpasst wurden, hat das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (heute: Bundesministerium für Bildung und Forschung) zusammen mit vier Bundesländern (Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz u. Schleswig-Holstein) einen Literaturwettbewerb für Schülerinnen und Schüler initiiert, der, 1986 zum ersten Mal durchgeführt, sich in den letzten 22 Jahren zu einer veritablen Plattform für junge aufstrebende Autorinnen und Autoren aus Deutschland etabliert hat. Zahlreiche der heute den Literatur- und Kulturbetrieb Mitbestimmenden und Mitgestaltenden wurden in jungen Jahren von einer fachlich kompetenten und einfühlsamen Jury »entdeckt« und von den durchgehend souverän von den Berliner Festspielen organisierten Treffen Junger Autoren der Öffentlichkeit präsentiert.

Von 1986–2007 wurden 504 Preisträger gekürt, 85-mal hieß es bei der offiziellen Urkundenverleihung: »aus Rheinland-Pfalz«.

Vorliegende Anthologie stellt nicht nur einige dieser Preisträger, sondern auch junge Schreibende vor, die sich an den vom LiteraturBüro Mainz organisierten Workshops beteiligt haben. Sicher gibt es wesentlich mehr Autorinnen und Autoren zwischen 16 und 24, die aufzunehmen gewesen wären. Nur wollte die Anthologie jenen eine Chance geben, die noch am Anfang stehen und nicht bereits durch mehrere Publikationen, Preise und Stipendien ausgezeichnet wurden, wie etwa die 22jährigen Sarah Alina Grosz (Literaturförderpreis der Stadt Mainz, Georg K. Glaser-Förderpreis, Arbeitstipendium des Berliner Senats) und Gianna Zocco (Georg K. Glaser-Förderpreis).

Vor 15 Jahren ist unter dem Titel »Doch keiner fragt« die erste Anthologie junger rheinland-pfälzischer Autoren erschienen. In ihr wurden Autorinnen und Autoren zwischen 17 und 27 vorgestellt, die als Preisträger aus den ersten sechs Jahren des Treffens Junger Autoren hervorgegangen waren. Zeit also, eine weitere Anthologie aufzulegen, die nebst dem persönlichen Erfolg bei den Treffen Junger Autoren der letzten sechs Jahre, sondern auch den Erfolg rheinland-pfälzischer Förderung der letzten zehn Jahre dokumentiert.

Die literarisch mögliche Zukunft beginnt mit einer Visitenkarte. In diesem Sinne werden die 21 Autorinnen und Autoren zwischen 16 und 24 Jahren in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, um ein individuelles Bild entstehen zu lassen. Alle Gattungen von Lyrik über Prosa bis hin zu dramatischen Versuchen sind vertreten.

Die Zukunft beginnt mit verbalisierten Passfotos jenseits biometrischer Schablone, unterschiedlich in Auflösung und Kontrast und im Umgang mit bewussten und unbewussten Bewegungsunschärfen, immer abhängig vom Erfahrungshorizont und geprägt von der subjektiven Perspektive und Schreiberfahrung. »Die Zukunft beginnt mit Passfotos und PDF-Dateien« (Christine Börsch-Supan) und einem weiteren kleinen Schritt zur Vervollständigung dessen, was Thomas Lehr »Bibliothek der Gnade« nennt.

Gregor Babelotzky Heimkunft

Vorüber zieht der Weiher. Die Pappeln, allesamt gefällt. Stümpfe blieben. Auch die Brombeerhecken, fast verschwunden. Schon verlangsamt sich die Fahrt. Links nun der Golfplatz. Weiche, grüne Hügel wie schlafende Tiere. Erinnerung.

Letzten Sommer noch. Die langen Nächte, die wir dort lagen und, wenn die Rasensprenger angingen, lachten. Augustnächte, in denen wir bloß hinauf sahen, zwischen Loch zehn und elf, beim künstlichen See, auf einer Decke dösten. Aus Protest dagegen, dass sie unsere angestammten Wiesen und Felder lächerlich gezähmt hatten. Sternschnuppennächte, in denen ich nichts weiter wünschte, als nichts zu wünschen.

Den Bahndamm entlang noch immer dünne Kiefern, leuchtende Rapsfelder. Wieder daheim. Der Mais steht bereits hoch und dunkelgrün.

Schifferstadt liegt inmitten von Äckern. Ich verbinde die Jahreszeiten seit jeher damit, wie es auf den Äckern aussieht. Die Folien, wenn es noch friert draußen auf den Feldern, die zischenden Regner im Sommer, die bunten Reihen der Saisonkräfte schließlich, wenn die Ernte eingebracht wird. Der Geruch von frisch geschnittenem Lauch, den der Wind bis hinein in die Stadt trägt. Der Anblick von Salatköpfen streng in Reihe gewachsen, wenn man mit dem Rad die schmalen Wege fährt, die Wellen der Spargelhügel entlang. Oder Stoppeln, abends auf den Kartoffeläckern, das Geräusch der Traktoren, die Anhänger voll mit Möhren und Zuckerrüben, morgens vorm Fenster. Und natürlich Radieschen und Rettich auf dem Teller, nur mit ein wenig Schnittlauch garniert. Omas Erzählungen vom weißen Gold dazu. Der Rettichdubber hängt noch immer in der dunklen, staubigen Scheune. Opa, wie er schwitzend die Wiese mit der großen Sense mäht. Auch sie hängt dort, Spinnen weben ihr Netz darum.

Ich steige aus. Die Reise steckt mir in den Knochen. Ich laufe trotzdem sofort los. Die Bahn fährt ab. Dann ist es still. Das Gleisbett wie ein Lineal, an dem man die Zeit abliest. Was hinter ihm wuchert, hält fast den Atem an, so scheint es, denn die Stadt breitet sich aus, langsam und zäh und unbewusst wie ein Tintenfleck auf der Sonntagshose. Die Bahntrasse überschreitend knirschen Steine vom Tritt und lautlos der erste Schritt ins Gras. Der Weg öffnet sich dem achtsamen Blick. Erinnerung.

Kindertage. Mit dem Rad nach der Schule übers Feld zu Oma. Minutenlange Einsamkeit. Kein Wort. Grillenzirpen in gelben, trockenen Wiesen, das kleine Wäldchen, Schatten, modriges Moos und leise Beklemmung, dann wieder hinaus durch Schilf, das ins Gesicht schlägt, wenn man nicht aufpasst, den staubigen Weg entlang, an Koppeln, Hühnern vorbei. Der alte Esel keucht, die Häuser tauchen auf. Kühles Malzbier im Garten, auf der Wiese Grashüpfer fangen, die in der geschlossenen Faust lustig springen.

Die Unterführung sieht wie ein Schwimmbecken ohne Wasser aus, glatt, fühllos. Glänzendes Geländer, an dem sich niemand festhält. Unten ist es kühl und dämmrig, drüber dröhnt die S-Bahn, rot und gesichtslos, man kommt die Stufen hoch. Der erste Schritt verschluckt vom Asphalt. Erinnerung.

Am Bach mit den Cousins Kaulquappen gefangen. Eimer voll mit Algen und Schlamm durch die Hitze geschleppt. Und Opa schlägt die Hände zusammen und lacht dabei. Ein Loch gegraben mit dem rostigen Spaten, unter der Trauerweide. Den Bottich hinein und mit dem Gartenschlauch gefüllt. Dann noch Steine, damit sie rausklettern können. Und beim nächsten Mal sitzen tatsächlich kleine Frösche da, winzig und feucht. Irgendwann sind sie verschwunden, nach hinten, zum Bach am Waldrand, sagt Oma und ist sich sicher.

Ja, der alte Schulweg. Felder breiteten sich hier. Ähren im Wind. Jetzt stehen Einfamilienhäuser mit Vorgarten und Geräteschuppen. Noch eine Koppel übrig, ein paar lethargische braune Ponys, zwei dösende Katzen auf dem Holzstapel. Autos rauschen vorüber, Erinnerung.

Oder im Schnee. Der Schlitten. Schier endlose Distanz. Weiße Ewigkeit. Die Finger taub, die Ohren rot, das Haar von tauendem Schnee verklebt. Angekommen, ein winziger Schluck Kaffee mit ganz viel warmer Milch. Kekse, Krümelkuchen. Die Standuhr schlägt dunkel und alt.

Der Weg liegt da wie tot, breiter, doppelt von Reifen gefurcht. Die Felder braun und fruchtlos. Der Bach trocken, stinkt. Hinter den paar Linden, die erste Baugrube, Bisse in der Landschaft, Bagger, Betonmischer, die Straße ist fertig, Laternen, einsam, ein Spielplatz, eingezäunt, rote Rutsche, Klettergerüst. Ein Haus steht, unverputzt, von Schutt umgeben, ansonsten Berge von Erde, Löwenzahn herübergeweht wurzelt dort, Disteln, Brennnesseln. Roter Mohn. Der Weg scheint länger geworden, die Vorgärten aufgeräumt, ein Hündchen kläfft, Goldfischteich, kein Gackern, die Vogelgrippe, klar. Erinnerung.

An der Bahnlinie entlang, mit Zitter-Herz und Hand in Hand, Fasane im hohen vertrockneten Gras, ihr heiserer Ruf, dann mitten durch die Bach, gemeinsam nasse Zehen, Schattentage nach der Schule. Oder Mittagessen, dann die Wiese hinterm Haus mähen, mit der dröhnenden Maschine am Waldrand. Lang kein Reh gesehen, nicht die rote Bewegung des Fuchses. Neben der kleinen Kirche bauen sie. Bier trinken, so aufs Feld hinaus sehen. Oma schweigt.

Ich klingle. Niemand öffnet. Die Turmuhr schlägt. Der goldene Wetterhahn blitzt in der Sonne auf. Ich klettere kurzerhand übers Hoftor. Es ist leicht. Ich gehe durch die Scheune, Schwalben flitzen an mir vorbei. Jedes Jahr sind sie hier. Generation für Generation. Hinaus zur Wiese, am Kirschbaum vorbei, zu den alten Zwetschgen und Birnen. Der Nussbaum trägt bereits grüne Früchte. Die riesige Trauerweide nimmt mich in den Arm. Der Herbst kommt gelb und fast unmerklich. In ihrem Schatten will ich warten. Erinnerung.

An den Changbai shan, dem immerweißen Berg in bald dreitausend Metern Höhe. Der azurne Kratersee, der See des Himmels. Unbewegte Ruhe, schroffe Felsen, Steine von Menschenhand wozu sorgsam aufeinander gelegt, die Sonne spielt, funkelt auf blauem Seidentuch, Adler stürzen ohne Laut. Einen ganzen Tag lang dorthin gefahren, mit dem Bus durch endlose Wälder, an Stauseen, Steinbrüchen vorbei. Wenig Rast, kaum Häuser, huschende Menschen, Dunkelheit am Straßenrand. Tiger leben hier, Leoparden, vielleicht auch noch Bären, Wölfe. Wildschweine und Rehe sicherlich. Man wird mit Geländewagen hinaufgebracht vom Tal, das von einem wilden, schäumenden Fluss durchzogen ist. Unterhalb des mächtigen Wasserfalls kocht man Eier in den heißen Quellen. Durch den heiligen Berg verläuft eine Grenze. Die eine Seite des Berges gehört zu China die andere zu Nordkorea, dort ist er Teil der Propaganda, in China Teil der Tourismusindustrie. Dazwischen steht Stacheldraht, Betonbunker, nur die Raben ziehen drüber weg. Am Morgen kommen Busse mit nordkoreanischen Kindern vor unserer Herberge an, die sich in China erholen sollen. Man schweigt höflich auf unsere Fragen hin.

Gregor Babelotzky Rhein

Auf singenden Flügeln

Zur Mitte des Flusses

Wo die gelbe Leiche

Des Herbstes versinkt

Und die Abendzweige glühen

Und lassen ihre Toten

Wie Lichter gleiten

In den schwarzen Spiegel

Die Ufer halten grasnarbig

Den einen Abschied lang

Die Welt um den Moment

Des Wassers zusammen

Die Getriebenen legen

Ihre Glieder nieder ins Schilf

Wie Tiere zuletzt

Wie auszuruhn in der Kälte

Einmal in die Nacht

Zu den Vorangegangen

Ihrem freundlichen Wispern

Gregor Babelotzky der vielstimmige Morgen

zog auf von Silber

umwebt traten hinaus die Dinge

als ähnelten sie

fliehender Erinnerung

sich an

die trockne Kiefer

verbirgt den Chor

des Aufbruchs

deiner Kindheit Brunnen

begrub ihr Nadelbraun

in verwachsnen

Lauben hofften wir

auszuruhen

ehe die Herzen uns

zerfaserten

wer wird diesen Garten

die Wege sich

und die Rosen erhalten

da du sie noch

suchst in dir

den Furchen meiner Hand

entschwebt

der weissagende Lavendel

es trocknet hin

Gregor Babelotzky geworfen deine Feigen

in Gras und Fäulnis. lichte Wunden

des Gewölks, das letzte karge Blau

durchtanzt. und in uns legt

groß und leise wie die Dämmerung

sich Schwäche. noch in der Stunde

unsres Sterns versank dein Blick

in nachtumschwärmtem Lid.

der südverliebte Rabe, der wie zur Rast

sich nährte am zärtlichen Busen,

schwingt tausendfach sich nun hinauf,

dein andres Dich tausend Male

ein Wunder lang zu halten. die schwarzen

Stürme ziehen. deine Espenlippe.

Wein und Gift.

das Zittern des Zweiges

erstarrt. wie eine Frucht platzt

blutig auf die Zeit. Es birst der

spröde Abendhimmel. über zerfurchten

Feldern Auferstehung später Falter.

Tausendherz. Heimkehr ins

Morgengrauen.

Shida Bazyar Linien

Heute morgen erreichte mich die Nachricht, dass mein Cousin

im Gefängnis sitzt.

Er hat nichts verbrochen, nein, die wenigsten Gefängnisinsassen seines Landes sind wirkliche Verbrecher.

Er hat einfach nur gesessen.

Für diejenigen, die im Gefängnis sitzen

– und dafür kam auch er ins Gefängnis.

Er hatte zwei Semester lang nicht studieren dürfen,

mein Cousin.

Nicht, weil er etwas Schlimmes getan hätte, nein.

Er hat einfach nur geredet.

Und jetzt sitzt er im Gefängnis.

Ich weiß nicht, was er gerade macht.

Was man mit ihm macht.

Und ob es ihm gut geht.

Ich weiß nicht, was er denkt.

Ob er denkt.

Wie oft er an mich denkt.

Letzten Sommer war ich sie besuchen, meine Verwandten,

die in der Ferne wohnen.

Drei Wochen Urlaub in den Sommerferien.

Ein Urlaub mit Kopftuch und langärmligem Mantel.

Und der ewigen Angst, etwas zu tun, was in diesem Land,

in dieser Gesellschaft, unter diesem Regime verboten ist.

Ein Urlaub, der zeigte, wie ungerecht die Welt ist.

Wie sehr mir eine Familie fehlt.

Weil den Menschen hier die Rechte fehlen.

Und meine Eltern sich einst dagegen zu wehren versuchten

– um letztlich das Land verlassen zu müssen,

mit Kindern und letzten Habseligkeiten,

ohne Verabschiedung und Erklärungen.

Mein Vater hatte Koteletten, früher, und er las Marx,

bevor er sprach.

Mein Cousin sieht aus wie die jungen Männer hier.

Groß.

Sportlich.

Kurz geschorene Haare.

Er mag Mahatma Gandhi, sagte er zu mir, als ich fragte,

ob er Vorbilder habe.

Meinen Vater ließen sie nicht unterrichten.

Seine jüngere Schwester ließen sie nicht

die Schule besuchen,

wegen seiner politischen Aktivitäten.

Mein Cousin studiert Physik.

Und sitzt im Vorstand der Studentenvereinigung.

Mein Vater hatte zum Zeitpunkt seiner Flucht bereits

Kinder und eine Frau, die war erst Mitte zwanzig.

Mein Cousin ist gerade erst von zu Hause ausgezogen.

Seine jüngere Schwester hat im Frühjahr geheiratet.

Er sieht seine Familie nicht mehr so häufig wie früher,

das gehört dazu,

zum Erwachsenwerden.

Mein Vater hat seine Familie seit 20 Jahren

nicht mehr gesehen.

So lange dieses Regime an der Macht ist, möchte er nicht

auf Besuch in seine Heimat zurückkehren.

Um den dortigen Machthabern nicht das Gefühl zu geben,

sie hätten über ihn gesiegt,

ihn kleingekriegt.

Um ihnen nicht das Gefühl zu geben,

sie hätten Recht damit getan,

seine Mitstreiter zu foltern, zu exekutieren.

Seine Mitstreiter, die doch damals viel weniger aktiv waren als er.

Und viel weniger Glück hatten.

Und schließlich sterben mussten.

Mein Cousin hat seine Familie seit dreizehn Tagen

nicht mehr gesehen.

Er lebt, aber keiner weiß, was sie mit ihm machen.

Keiner weiß, wie es mit ihm weitergehen wird,

wenn er rauskommt.

Falls er rauskommt.

Abhauen ist wie Flucht, sagte er letzten Sommer zu mir,

wir saßen in seinem stickigen Auto und unterhielten uns

über Politik, soweit das in meinem gebrochenen Persisch

möglich war.

Auf die Amerikaner zu hoffen ist blödsinnig,

Demokratie ist nur dann stabil, wenn sie von innen kommt, sagte er, vom einfachen Volk.

Aber nun sitzt er im Gefängnis, auf wen

sollen wir denn nun hoffen.

Wer kümmert sich denn jetzt um die Demokratie.

Doch die Amerikaner.

Doch mein Vater.

Der in Deutschland ist und tagein, tagaus

die Nachrichten im Fernsehen schaut.

Warten wir auf ihn.

Mein Vater ist 56.

Mein Cousin ist 25.

Und ich.

Ich soll den Iran nicht vergessen, sagte mein Cousin

zu mir, letzten Sommer.

Ich habe den Iran nicht vergessen.

Ich habe den Iran nicht vergessen.

Wie könnte ich.

Aber was kann ich machen.

Kann mein Cousin etwas machen.

Konnte mein Vater etwas machen.

Ich will keine Linien.

Wie kann man schreiben, wenn die Buchstaben

sich nicht frei auf dem Blatt bewegen können,

in Reih und Glied wie auf einer Schulbank

angeordnet sitzen müssen.

Ich will keine Linien, will Worte tanzen

lassen dürfen, die Seite meines Blattes

strapazieren, nutzen, auskosten können.

Ich mag keine Linien.

Mein Cousin auch nicht.

Der Unterschied zwischen uns jedoch ist der,

dass er dafür ins Gefängnis kam.

Und ich nicht.

Mir passiert nichts.

Mich hinterlässt man.

In Ratlosigkeit.

Shida Bazyar Meike

In dieser Stadt bin ich allein.

Nicht nur, dass niemand mit mir redet, niemand mit mir die Einkaufspassage entlang geht, niemand mich im Vorbeigehen grüßt und mich fragt, wie es mir geht.

Nein, in dieser Stadt bin ich wirklich allein.

So allein, dass mich niemand sieht.

Ich gehe vorüber und es ist beinahe ein bisschen so, als würde ich zum Wind gehören, der manchmal den hellen Sommertag frisch macht, ohne dass man ihn weiter wahrnimmt.

Man sieht mich nicht, schaut über mich hinweg, einfach so.

Es ist, als hätte ich heute Morgen nicht mein Haar gerichtet, überlegt, welche Kette zu meiner Tasche, welches Oberteil zu meiner Stimmung passt.

Als hätte ich mir das alles nur eingebildet.

Um letztlich als Einbildung durch die Straßen zu ziehen.