14,99 €

Mehr erfahren.

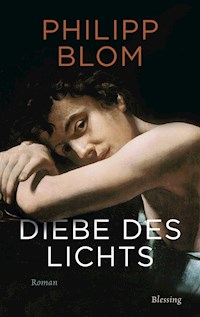

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Seit Sander als Junge 1572 in Flandern miterleben musste, wie sein Vater von den spanischen Besatzern ermordet wurde, ist er ein Getriebener. Ein Meister bildet ihn als Blumenmaler aus, und sein Bruder Hugo, der nach dem Tod seiner Eltern verstummt ist, mischt für ihn die Farben.

Doch Hugo ist ebenso jähzornig und unberechenbar wie sanft, und als er ein Gewaltverbrechen begeht, müssen er und Sander fliehen. Sie finden Anstellung in einem Atelier in Rom, erleben die Verschwendungen des Papstes, die Intrigen im Kardinalspalast von Neapel und beide auf ihre unterschiedliche Art die Freuden verbotener Liebe. Immer wieder entdeckt Sander einen Ausweg aus scheinbar aussichtslosen Abenteuern.

Ein großer Roman, der prägende Gestalten wie Giordano Bruno, Caravaggio und die großen Kleriker lebendig macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 547

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

ZUMBUCH

Seit Sander als Junge 1572 in Flandern miterleben musste, wie sein Vater von den spanischen Besatzern ermordet wurde, ist er ein Getriebener. Ein Meister bildet ihn als Blumenmaler aus, und sein Bruder Hugo, der nach dem Tod seiner Eltern verstummt ist, mischt für ihn die Farben.

Doch Hugo ist ebenso jähzornig und unberechenbar wie sanft, und als er ein Gewaltverbrechen begeht, müssen er und Sander fliehen. Sie finden Anstellung in einem Atelier in Rom, erleben die Verschwendungen des Papstes, die Intrigen im Kardinalspalast von Neapel und beide auf ihre unterschiedliche Art die Freuden verbotener Liebe. Immer wieder entdeckt Sander einen Ausweg aus scheinbar aussichtslosen Abenteuern.

Ein großer Roman, der die Renaissance und prägende Gestalten wie Giordano Bruno, Caravaggio und die großen Kleriker lebendig macht.

ZUMAUTOR

Philipp Blom wurde 1970 in Hamburg geboren, studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und in Oxford, wo er 1996 mit einer Dissertation über die Nietzsche-Rezeption promoviert wurde. Mit historischen Sachbüchern wie »Der taumelnde Kontinent. Europa 1900–1914« (2009), »Die zerrissenen Jahre. 1918–1938« (2014) wurde er Bestsellerautor und erhielt Auszeichnungen wie Friedrich-Schiedel-Literaturpreis oder den NDR-Kultur-Sachbuchpreis. »Diebe des Lichts« ist sein erster historischer Roman.

PHILIPPBLOM

DIEBEDES

LICHTS

Roman

Blessing Verlag

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2021 by Philipp Blom und Karl Blessing Verlag, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Satz: Leingärtner, Nabburg

Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Grafikdesign Berlin

ISBN 978-3-641-27140-4V002

www.blessing-verlag.de

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.

Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Ich hasse und liebe. Warum ich das tue, fragst du vielleicht.

Ich weiß es nicht; aber ich fühle, dass es mir widerfährt, und leide Qualen.

CATULLUS, UM 50 V. CHR.

Inhaltsverzeichnis

PROLOG – Die Krähe

TEIL I

I Heilige und Fischköpfe

II Ein Kranz aus Seetang

III Die Imitation der Natur

IV Die Schulter eines Mannes

V Der Sieg der Tugend

VI Der Fall der Tugend

VII Pietà

VIII Eine große Nähe

IX Die Vertreibung

X Ein Vagabund

XI Piazza di Santa Maria in Trastevere

XII Herr, wenn es dich gibt

XIII Die Lieben der Götter

XIV In einem Tropfen Blut

XV Giovanni oder Giovanna

XVI Ein Angebot

TEILII

XVII Die schwarze Hexe

XVIII Wir sehen uns wieder

XIX Maddalena

XX Der Hinterhof

XXI Der Philippstaler

XXII Der Saft der Mohnblüte

XXIII Mutter Oberin

XXIV Der gute Kardinal

XXV Lasset die Kindlein zu mir kommen

XXVI Der Sommer der Fabelwesen

XXVII Die Stimmen der Geister

TEILIII

XXVIII Palazzo dei Tribunali

XXIX Das Ertrinken

XXX Santa Rusulina

XXXI Vergebung

XXXII Ein Wunder

XXXIII Der Höllenschlund und die Freiheit

XXXIV Das Jüngste Gericht

XXXV Verrat

PROLOG

DIE KRÄHE

Niederlande, 1572

Die Krähe sitzt auf dem höchsten Ast des Baumes.

Von hier aus kann sie alles überblicken. Der Wind zerrt an ihrem Gefieder, versetzt die dünneren Zweige in ein irres Schwanken. Es ist kalt, ein fahler Apriltag. Sie sieht hinunter auf die Menschen unter sich, auf ihren Krieg.

Sie kennt den Krieg unter Krähen, zwischen Krähen und anderen Vögeln, schwärmende Luftgefechte mit Krallen und scharfen Schnäbeln, sie kennt die Kämpfe zwischen Krähen und Ratten und Mardern, die Nester plündern, aber die Menschen sind die Schlimmsten, denn sie bekriegen sich mehr als alle anderen.

Wenn die Menschen Krieg haben, haben die Krähen gut zu fressen. Frisches Fleisch, Körper, gerade zu Boden gefallen und noch warm, oder aufgehängt an langen Seilen als langsam sich um die eigene Achse drehendes Festmahl, das mit den weichen Augen und Lippen beginnt.

Die Krähe hat schon viel gesehen. Das, was jetzt da unten passiert, zieht sich länger hin als sonst. Es wird also ein großes Fressen geben. Sie schaut auf die weit aufgerissenen Augen, die Leiber.

Die Krähe hat die Fremden schon eine Weile auf ihrem Weg begleitet, denn wo sie sind, fällt auch meistens etwas ab. Diesmal ist es nur ein kleiner Trupp. Drei von ihnen sitzen auf Pferden, die weiße Wolken in die kalte Morgenluft ausschnauben. Dann kommt eine Gruppe, die zu Fuß hinter ihnen herläuft. Der gefrorene Dreck, den die Pferdehufe rückwärtsschleudern, formt Spritzer auf ihren Helmen und Brustpanzern, ihren gepluderten Kniehosen und den hohen Stiefeln. Sie mussten rennen, um nicht den Anschluss an die Reiter zu verlieren, und sie atmen schwer. Auch ihre Hunde, groß wie Kälber, sind müde von der Jagd. Lange weiße Fäden hängen von ihren Lefzen. Die Peitsche trifft die Nachzügler, ein beißender Blitz lässt sie jaulend aufschließen zu den anderen.

Sie sind noch bei Dunkelheit aufgebrochen. Jetzt kommen schon die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont. Die Krähe kann die weiße Scheibe über der flachen Landschaft sehen, aber die Gruppe unter ihr hastet noch durch die Dämmerung, zwanzig Männer mit Harnisch und Helm und der Priester, die vor Kälte starren Finger in die Zügel gekrallt.

»Der Herr selbst hat dieses sonnenlose, flache Land verdammt und mit Dämonen bevölkert!«, ruft ihr Anführer den anderen zu. »Listig und verschlagen und verstockt sind sie, zu allem fähig!«

»Da, da muss es sein!«, ruft ein Soldat, als die Silhouette eines Dorfes in der weißen Morgendämmerung erscheint. Der Anführer stößt seinem Pferd die langen Sporen in die Flanken, und das Tier, den Schaum vorm Maul, bricht dunkel röchelnd in Galopp auf den Weiler zu, der aus dem Nebel auftaucht.

Die Häuser stehen geduckt im Kreis, die regenschwarzen Rieddächer fast bis an den Boden gezogen, dunkelrote Ziegel, verschlossene Fensterläden, der riesige Baum in der Mitte des Dorfplatzes in kahler Totenstarre. Feindesland. Hunde bellen wütend hinter den Hoftoren, und die Bluthunde der Spanier stehen mit zitternden Flanken und hängenden Zungen neben den Pferden, zu erschöpft, um zu antworten.

»Raus!«, befiehlt der Anführer seinen Männern. »Holt sie alle raus und bringt sie zu dem Baum, Frauen und Kinder und Alte, alle!«

Die Soldaten schwärmen aus, drei pro Gehöft, hämmern mit ihren Lanzen und Musketen gegen die Tore. Hundeheulen, Frauengeschrei, weinende Kinderstimmen, gebrüllte Befehle, Schläge mit den Lanzenstangen, Flüche.

Der Anführer, der nicht vom Pferd gestiegen ist, blickt auf die Szene, die sich zu seinen schlammbespritzten Füßen abspielt. Der Priester steht neben ihm, im Dreck. Er spricht die Sprache der Menschen hier, ein barbarisches, kehliges Gestammel in den Ohren aller Spanier.

Wie ihr eigenes Vieh werden die Leute aus ihren Häusern getrieben, die Frauen mit Kopftüchern mit greinenden Kindern um sie herum, die Männer unter den Schlägen der Soldaten mit geduckten Köpfen, einige bluten aus Mund und Nase. Dann stehen sie da, von Lanzen und Musketen be-droht, die Rücken gegen den kahlen Lindenbaum, den drei Männer nicht umspannen könnten.

Das Pferd des Kommandanten tänzelt nervös vor den vielen Leibern herum, und er reißt es so hart am Zügel, dass es den rabenschwarzen Kopf vor Schmerz und verletztem Stolz in die Höhe wirft. Wütendes Wiehern sticht in den Morgen, dann ist Stille. Nicht einmal die Hunde bellen, nur vereinzelt ein trotziges Kläffen. Die Bauern stehen um den großen Baum zusammengetrieben, Körper an frierendem Körper. Dann beginnt der Kommandant, in seiner fremden Sprache zu sprechen, der Pater übersetzt seine Worte.

»Gestern sind Rebellen durch das Dorf gekommen, drei oder vier Mann. Einer von ihnen ist verletzt. Wir wissen, dass sie hier sein müssen. Wer hat sie gesehen?« Der Kommandant blickt vom Pferd aus über die stumpfen Gesichter, die niedergeschlagenen Augen.

»Ich weiß, dass sie hier waren. Habt ihr sie versteckt? Wo sind sie? Der Herr in seiner Güte gibt euch durch mich Gelegenheit, eure Sünde zu bereuen. Gebt sie heraus, und niemandem soll etwas geschehen!«

Stille.

»Du!« Er zeigt mit seinem Degen auf einen der Männer, dessen aufgeplatzte Lippe blutet. Sofort nehmen ihn zwei Soldaten bei den Schultern und stoßen ihn vorwärts. Er wehrt ihre Hände ab und wird mit einem krachenden Schlag von einem Musketenkolben in den Schlamm gestoßen. Das Pferd macht einen Schritt zurück. Die Hunde stellen ihre Nackenhaare auf und knurren den Gestürzten an.

»Du! Wo habt ihr sie versteckt?«

Der Mann, der auf Händen und Knien kauert, zittert. Es ist kalt. Vielleicht ist es auch die Angst. Die Hunde blecken die Zähne und warten nur auf ihren Befehl. Der Mann im Schlamm fängt an, in seinem dunklen, gutturalen Dialekt zu sprechen.

»Er sagt, er weiß nichts«, übersetzt der Priester. »Er sagt, dass niemand hier jemanden gesehen hat und dass sie gottesfürchtige Leute sind. Sie kennen keine Rebellen und haben nichts mit ihnen zu tun. Sie sind arm hier, der Winter war hart, sie haben genug Sorgen, sagt er.«

»Und ihr anderen? Wer hat etwas gesehen?«

Zu Boden gesenkte Blicke. Ein Säugling weint auf dem Arm einer Frau. Irgendwo zwischen den Menschenleibern murmelt eine Stimme.

»Du! Wer ist das? Packt ihn mir!«

Die Soldaten drängen sich zwischen die stummen Körper und ziehen einen Alten heraus.

»Was hast du gesehen? Antworte! Müssen wir es rausprügeln aus dir?«

Der alte Mann starrt trotzig vor sich hin, und seine Lippen bewegen sich weiter.

»Rede schon! Los!«, ruft der Kommandant, bevor er sich dann an seinen Soldaten richtet: »Hilf ihm, sich zu er-innern!«

Ein Lanzenschaft trifft den Greis in die Kniekehlen, und er sackt in sich zusammen, neben den anderen. Dann kommen die Schläge. Hohl klingen sie, und der Körper des Alten stöhnt. Blut bricht aus seinem murmelnden Mund. Eine in der Gruppe schreit auf.

»Sie sollen aufhören zu schlagen«, übersetzt der Pater sorgfältig. »Der Alte weiß nichts, seit Jahren schon ist er nicht mehr bei Sinnen. Man kann ihn totschlagen, aber schon jetzt ist kein Geist mehr in ihm.«

»Sag ihnen, dass ich ihn totschlagen lasse, wenn sie nicht reden.«

Die Körper um den schwarzen Baum sind still, nur der Alte im Schlamm stöhnt und murmelt weiter. Ein Faden roter Speichel rinnt aus seinem Mund.

»Und wenn sie wirklich nichts wissen?«, fragt der Priester seinen Kommandanten. Der greift in seine Tasche und zieht einen Beutel Geld heraus.

»Der Winter war hart, ich weiß!«, ruft er. »Aber Spanien ist euer Freund, und der Herr ist gütig und wird euch helfen. Einen Philippstaler für den, der mir sagt, wo ich sie finden kann!«

Stille.

Der Anführer dreht sein Pferd und reitet im Schritt um die Bauern herum, die in ihren dünnen Nachtkleidern in der Kälte zittern. Wie ein böser Hirtenhund kreist er um den Baum und studiert die Gesichter. Ist es möglich, dass die Rebellen weitergeflüchtet sind, trotz der Verwundeten, dass sie irgendwo im Wald sind, der da drüben anfängt, oder längst meilenweit voraus? Vielleicht haben sie hier in der Nacht nur Pferde gestohlen und entkommen ihm jetzt, während er mit den Bauern seine Zeit vertut?

Da hört er es, das triumphale Bellen, das Jaulen. Zwei der Bluthunde haben sich von der Meute weggeschlichen. Sie haben eine Spur gefunden, die zu einem der Höfe führt.

»Wessen Hof ist das?« Die Stimme des Kommandanten hat ihre Härte zurückgefunden.

»Bringt mir den Bauern, schnell!«

Bewegung kommt in die Gruppe, Stöße und Schreie, unterdrückte Wut. Die Soldaten packen einen kräftigen Mann, besser gekleidet als die anderen, mit einem Mantel, den er sich über das lange Hemd geworfen hat. Er sieht dem Kommandanten direkt ins Auge.

»Wo sind sie, Bauer, wo?«

»Bei ihm werdet Ihr nichts finden«, flüstert der Priester ihm zu, und dann noch: »Aber was er auch sagen wird, er lügt!«

»Sag ihm, dass meine Hunde den Feind bald finden werden, dass wir sie durch ein Haus nach dem anderen jagen werden, bis sie frisches Blut lecken, direkt aus den Wunden der Teufel, die sie versteckt halten. Sag ihm, wie hungrig unsere Hunde sind. Und sag ihm auch, dass für jeden Hof, in dem wir nichts finden, ein Mann an diesem Baum auf-geknüpft wird, dass er selbst der Letzte sein wird, der von den Ästen baumelt, und dass er Leben retten kann, wenn er uns jetzt zeigt, wo sie sind.«

Der Priester übersetzt, der Bauer sieht ihn an. Ohne den Blick von ihm zu lassen, spuckt er aus.

»Durchsucht die Häuser. Und holt Seile!«

Vier Soldaten gehen los. Die Hunde sind aufgeregt und rennen kläffend um den Hof, zu dem die Blutspur führt, verschwinden drinnen, suchen in der Umgebung nach einer Fährte. Es scheint, als wage keiner um den Baum herum auch nur zu atmen. Lange dauert diese Stille.

Die Krähe hat sich den höchsten Ast ausgesucht, um das Geschehen zu überblicken. In ihren wachsamen, kohlschwarzen Augen spiegelt sich das Tun der Menschen unter dem Baum. Irgendwo in einem Hof quiekt ein Schwein. Dann kommen die Soldaten zurück.

»Nichts, mein Kapitän!«, ruft einer der Soldaten zum Kommandanten.

»Weiter!«, brüllt er von seinem Pferd. »Nehmt das nächste Haus, irgendwo müssen sie sein!«

Dann dreht er sich um.

»Der erste Hof ist durchsucht. Ich habe dieses Gesindel gewarnt. Sag dem Bauern, dass es an ihm ist, den ersten Mann auszusuchen, der sterben soll.«

Der Bauer hört ruhig zu, antwortet.

»Ihr sollt ihn nehmen.«

»Er wird der Letzte sein. Sag ihm, dass ich jedes Mal, wenn er sich weigert, einen Namen zu nennen, selbst zwei von ihnen aussuchen werde.«

Die Hunde kläffen im Hintergrund. Der Bauer rührt sich noch immer nicht. Der Kommandant richtet seinen Degen gegen zwei junge Burschen.

»Die da, fesselt sie!«

Zwei Frauen versuchen, die Soldaten aufzuhalten, hängen sich kreischend und flehend an ihre Arme und rutschen im Schlamm an ihren Beinen hinterher, schreien und betteln und werden mit einigen kurz geführten Schlägen mundtot gemacht. Kinder flennen, und die Leiber werden zurück-gedrängt. Dann stehen die beiden Kerle vor ihm.

»Ihr könnt euer Leben noch retten, wenn ihr mir sagt, wo ihr die Rebellen hingebracht habt. Wo stecken sie?«

Einer der beiden jungen Männer reißt sich plötzlich los und wirft sich vor dem Pferd auf den Boden. Er wird von den Bewachern wieder auf die Füße gezwungen und schreit in seiner Sprache, er heult und bettelt um sein Leben. Der andere steht nur da, sehr bleich, während ihm die Hände hinter dem Rücken gefesselt werden. Eine Leiter wird gebracht und an einen armdicken Ast gelehnt. Von solchen Ästen hat die Krähe schon ein Dutzend Männer hängen sehen.

»Noch immer nichts?«

Zwei Soldaten knoten Seile fest. Einer von ihnen sitzt rittlings auf dem Ast, der andere steht auf der Leiter und reicht ihm die Seile an. Sie prüfen die Knoten und ziehen mit einem Ruck daran, wie Matrosen, die ein Segel festmachen. Schlingen werden geknüpft. Die Burschen werden halb gestoßen, halb geschleift, bis zur Leiter. Der Priester tritt zu ihnen.

»Noch kannst du deine Seele retten, mein Sohn«, sagt er ihnen, er will mit ihnen beten, betet laut, während die beiden nur dastehen. Der eine heult ohne alle Hemmungen, der andere ist zu Stein erstarrt.

»Was habt ihr mir zu sagen?«

Sie sprechen nicht. Der Anführer wendet sich zu der Menschenherde.

»Und ihr?«

Nichts. Verstocktes Schweigen.

»Auf!«

Die Burschen werden die Leiter hinaufgezogen, zuerst der Heulende, damit Ruhe ist. Schlinge um den Hals, ein Stoß in den Rücken. Der Körper schaukelt hin und her wie ein Sack, er röchelt und kämpft und tanzt, wie ein Fuchs in der Falle wirft er sich hin und her, zuckt, zuckt, hängt still, schwingt an dem knarrenden Seil. Einige Augenblicke lang hört niemand etwas anderes als diese Knarren.

Dann der Zweite. Er hat sich in die Hose gepisst. Momente später tanzt er am Seil wie eine hölzerne Gliederpuppe, ein kurzes Rasen. Der Herr möge ihrer Seele gnädig sein, Amen.

Die Hunde haben den zweiten Hof durchsucht.

»Du Bauer«, wendet sich der Kommandant an den Mann, der noch immer vor ihm steht, grau und starr.

»Einen andern, oder ich muss noch zwei wählen.«

Der Bauer schweigt.

»Du da!«

Der Kommandant zeigt auf einen Mann, der fast hinter dem Stamm des großen Baums verschwunden ist. Er sieht ganz deutlich, dass der Mann sehr schöne blaue Augen hat. Plötzlich rennt er los, bricht durch die Bewacher und hastet auf den Wald zu, der etwa hundert Schritt weit anfängt. Der Kommandant reißt die Zügel herum und gibt seinem Pferd die Sporen, dem Flüchtenden hinterher.

Der Mann rennt, rutscht im Schlamm aus, strauchelt und fällt, rappelt sich wieder auf, stolpert wieder. Der Jäger hinter ihm hält sein Pferd kurz, damit seine Beute Zeit hat, wieder aufzustehen. Da rennt er weiter, humpelnd diesmal, immer dem Wald entgegen, aber er ist zu langsam, viel zu langsam, und der Spanier holt an seiner linken Seite auf, planvoll und ganz ohne Eile, und er hört das rhythmische Atmen des Pferdes, während er sich langsam hinunterbeugt und ausholt mit seinem Degen.

Der erste Hieb verfehlt den Flüchtenden, nur das Ohr trifft er, und der Mann hält sich den Kopf, Blut quillt durch seine Hand, er hastet weiter wie von Sinnen. Ganz nah ist er jetzt. Der Kommandant sieht die blauen Augen vor sich, als der Mann sich umblickt, und er holt noch einmal aus, und diesmal macht er keinen Fehler. Der Hieb durchtrennt den Hals fast ganz, der Körper fällt ins Gestrüpp am Rand des Waldes wie ein Sack Mehl, und der Offizier macht kehrt. Im ersten Moment ist das Blut immer sehr, sehr rot, denkt er.

Gemächlich reitet er zum Baum zurück. Der Bauer steht noch immer da wie angewurzelt. Ein Junge von etwa zehn Jahren klammert sich an ihn.

»Sieh da, das ist Großmut! Der Bauer opfert seinen eigenen Sohn! Wie heißt du, Abraham? Also gut! Der Herr nimmt dein Opfer an. Packt ihn!«

Die Soldaten zögern einen Moment, dann ergreifen sie den kleinen Körper. Sie tragen ihn zwischen sich wie ein mageres Schaf.

»Nein!«, befiehlt der Offizier. »Bringt ihn mir erst!«

Fast zu leicht zum Hängen, denkt er sich, die Kleinen zappeln am längsten. Die Hände der Soldaten umschließen seine Oberarme ganz. Der Junge zittert und hat seinen Kopf abgewandt. Der Kommandant hebt den noch blutigen De-gen und hält die Spitze unter das Kinn des Jungen.

»Sieh mich an!«, fordert er und zwingt den blonden Kopf hoch, aber der Junge will nicht, hält den Kopf störrisch gesenkt, bis das Metall ihm in die Wange schneidet. Steif wie ein Stück Holz hängt er zwischen den Söldnern.

Der Kleine blutet lieber, als ihm frei in die Augen zu sehen, versteht der Anführer. Er weiß etwas und hat Angst, dass sie es aus ihm herausprügeln. Der Kopf ist immer noch ab-gewandt, einem der niedrigen Gebäude zu. Der Anführer folgt der Blickrichtung des Kindes. Abseits vom ersten Hof, schon weit in einem Feld, steht eine Scheune. Der Kommandant senkt die Klinge.

»Fünf Mann mit mir! Bringt Stroh!«

Die Soldaten lassen den Jungen fallen.

Die Scheune ist umzingelt. Geharnischte stapeln Strohgarben ans Tor. Die Hunde sind kaum zu halten, heulend vor Gier. Einer der Soldaten bringt eine Steingutschüssel mit glühenden Kohlen aus dem Nachbargehöft. Bald flammt das Stroh auf, und dann lodert es hoch gegen das Tor, und die Menschen um den Dorfbaum sehen das Feuer, aber sie können nichts hören als das Knistern der Flammen.

Die Soldaten warten nur. Es dauert nicht lang, bis die ganze Scheune in Brand steht, weißgrauer Rauch quillt aus orangenen Flammen und zieht durch das Tor, und da, plötzlich, bricht es auf, und das Schreien fängt an, und die Hunde kläffen irr vor Wut und werden losgelassen. Eine der Figuren, die aus der Scheune taumeln, brennt hell wie eine Fackel und schreit wie ein böser Geist. Ihn greifen nicht mal die Hunde an, er rennt und dreht sich um die eigene Achse und fällt schließlich auf den Boden. Eine Lanze trifft ihn in den Bauch, dann in die Brust, mehrmals.

Die Hunde formen zwei wütende Knäuel, aus denen es schreit und fletscht und knurrt. So schreit kein Mensch, das muss ein Teufel sein. Zwei der Rebellen haben sie gefangen genommen und schleifen sie jetzt zum Baum. Sie sind ganz schwarz vor Ruß, als kämen sie eben aus der Hölle. Sie würgen und husten noch, als sie zur Leiter gezerrt werden, sie wehren sich nur wenig, mehr tot als lebendig. Junge Kerle sind es, kaum alt genug, einen Degen zu führen.

»Du, Bauer, das war deine Scheune, nicht?«

Der Priester übersetzt.

»Ja«, antwortet er für den Bauern, »es war seine Scheune. Er sagt, niemand im Dorf hat was davon gewusst, dass er die Rebellen über Nacht versteckt hat. Nur er hat es gewusst. Ihr sollt ihn hängen und die anderen am Leben lassen, er ist der einzige Schuldige.«

Der Kommandant glaubt dem verschlagenen Protestanten kein einziges Wort.

»Gut«, sagt er, »wenn er das will, kann er anstelle seines Sohnes auf die Leiter steigen. Fesselt ihn!«

Es ist eine schrecklich eintönige Arbeit, so viele nacheinander aufzuknüpfen. Die Leiter muss jedes Mal umgestellt werden, und es dauert immer wieder, bis sie sicher steht im Schlamm. Der Priester redet eindringlich auf die Gefangenen ein, aber niemand scheint ihm zuzuhören. Immer kleiner wird die Gruppe, die noch mit den Füßen auf der Erde steht. Immer wieder das Zappeln, das Rasseln, das Herumschwingen wie ein riesiges Spielzeug. Dann endlich ist es vollbracht, achtzehn Puppen hängen mit absonderlich geneigten Köpfen in den warmen Strahlen der Morgensonne, an leise knarrenden Seilen.

»Du!«

Der Junge mit der blutenden Wange hat die ganze Zeit einfach dagestanden, wie vergessen von der Welt. Ein kleineres Kind, sein Bruder wohl, steht neben ihm, mit weißem Haar wie ein Greis, und starrt zum Reiter hinauf. Sein Mund steht offen.

»Du bist ein gutes, mutiges Kind«, sagt der Offizier zu dem größeren. »Der Herr hat sich deiner Seele erbarmt und hat dich vielen in deinem Dorf das Leben retten lassen.«

Der Junge flüstert etwas, unentwegt. Dann brüllt er es, einen Satz, immer wieder.

»Was will er denn? Was sagt er?«, fragt der Offizier seinen Übersetzer irritiert.

»Ihr sollt auch ihn hängen, Ihr sollt ihn nehmen, neben seinem Vater will er hängen«, flüstert der.

»Ihn? Den Einzigen in diesem Misthaufen, der noch seine unsterbliche Seele retten kann? Sag ihm, dass der König von Spanien ihm dankbar ist.«

Der Offizier nimmt eine Silbermünze aus seinem Geldbeutel und wirft sie dem Jungen hin.

»Ich habe demjenigen, der hilft, die Verbrecher zu ergreifen, eine Belohnung versprochen. Da hast du sie! Der Kopf deines Königs ist darauf! Lerne ihn lieben und rette deine Seele!«

Der Kommandant wendet sich zu seinen Männern: »Den ersten Hof, den, der dem Schuldigen gehörte, steckt ihr in Brand, dann reiten wir zurück!«

Soldaten verschwinden in dem Haus. Sie kommen mit Fackeln wieder raus. Von außen will das regennasse Ried nicht brennen, aber von innen gelingt es rasch. Zuerst dringt Qualm aus Tor und Fenstern, dichter grauer Rauch, dann züngeln die ersten Flammen durch die Öffnungen.

»Mein Kind, mein Kind!«, schreit eine Frauenstimme heiser, und eine Person reißt sich von ihren Bewachern los, stürzt auf das Haus zu und verschwindet im dichten Rauch. In diesem Moment hört man das große Haus tief aufstöhnen wie ein riesiges lebendes Wesen und dann, ganz ohne Warnung, kollabiert das Dach, und eine Flammensäule schießt in die Höhe und verteilt brennendes Stroh überall, es regnet Feuer auf die Menschenherde und ihre Erobe-rer. Der Widerschein der Flammen auf den gaffenden Gesichtern gibt ihnen Farbe, sogar die Gehenkten sehen im flackernden Licht aus, als blinzelten sie den Lebenden etwas zu.

Die Sonne ist aufgegangen. Der Kommandant befiehlt, seinen Männern aufzusitzen. Es langweilt ihn, den Teufel in Bauernlumpen zu jagen, und nichts ist trauriger, als den satanischen Funken in den blauen Augen zu entdecken, mit denen sie zu ihm aufschauen, die Erwachsenen und besonders die Kinder – aber es war das Werk des Herrn.

Die Soldaten reiten davon, und die Menschen rennen auf den brennenden Hof zu, wild gestikulierend und mit schrecklichen Flüchen auf den Lippen.

Der Junge und sein kleiner Bruder haben sich nicht bewegt. Sie stehen wie angewurzelt da und sehen zur Krähe hinauf und zu den Körpern, die sich leise im Morgenwind wiegen. Der Größere sieht sich um, nimmt den andern bei der Hand, die Augen vor Angst geweitet. Er zieht ihn mit sich, und dann rennen sie auf den Wald zu, vorbei an dem Leichnam des jungen Mannes mit den schönen blauen Augen, der ihr Vetter gewesen war, und verschwinden im Dunkel der Bäume.

Die Krähe hat genug gesehen. Sie fliegt davon.

TEIL I

I

HEILIGE UND FISCHKÖPFE

Rom, 1599

Die Ewige Stadt verschlingt alles, was ihr in den Rachen geworfen wird.

Bei Sonnenaufgang drängen sich durch ihre Tore Karawanen von Händlern und Bauern mit Herden Vieh: Rinder mit breiten Hörnern, müde und heiser von ihrer Reise, höckernasige Schafe mit stoppelig frisch geschorenen Flanken. Selbstgerecht schnatternde Gänse marschieren aufrecht und zuversichtlich in den Tod, Karren und Bütten quellen über von Gemüse und gefährlich duftenden Früchten, die bald auf den Märkten angeboten werden.

Die unersättliche Stadt aber frisst auch die Menschen, die in sie hineinströmen. Sie suchen nach ihrem Glück oder nach einer Schale Suppe, aber die meisten von ihnen werden stetig von knochenbrechender Arbeit aufgerieben, sterben an Wundbrand und Seuchen und Hunger. Oder sie enden im Tiber, geben einfach auf.

Die Stadt tritt hart auf die Kehlen der Gescheiterten. Während fromme Stiftungen den Ärmsten zumindest einen Teller Innereien, Rinderfett und Bohnen geben, wird jede Bestrafung mit einem großen Spektakel vor aller Augen zele-briert. Ihre Züchtigungen sind Hochämter der Gewalt. Verurteilte werden gebrandmarkt und mit Ochsenziemern ausgepeitscht, aufgehängt und ertränkt, von Gerüsten gestürzt oder, in einen Sack eingenäht, in den Fluss geworfen, vom Henker erwürgt oder auf dem Campo dei Fiori den Flammen überantwortet. Während ihre Körper gemartert werden, murmeln und flüstern und singen tausend Stimmen für die Errettung der verlorenen Seelen, verloren in riesigen Gewölben, bei dem Licht weniger Kerzen und vor Altären, die Leid und Verklärung in riesigen Gesten durch das Dunkel glosen lassen.

Die Stadt atmet Gebet, Bratgeruch und Pestilenz. Sie frisst Vieh und Talente, abtrünnige Mönche und Tagelöhner, professionelle Intriganten, Messerstecher und leichte Mädchen. Überall wird gekocht und gebraten, geschnitten und gehackt, die Gassen sind durchzogen vom Aroma der Garküchen und Tavernen, der Märkte und Feuerstellen. Vom ärmsten Bettler bis zu den Mitgliedern des päpstlichen Hofs müssen sie alle essen, sich vollstopfen, prassen, genießen und schlingen. Hunderttausend Schlünde müssen täglich gestopft werden.

Jeden Morgen, noch vor Sonnenaufgang, wird die Piazza Navona von Waren und Marktweibern, Fischhändlern und Fleischern, Blumenverkäufern, Taschendieben und Gelegenheitshuren überschwemmt. Zwischen dem weißen Marmor und dem in der Morgensonne golden aufglühenden Stein der Fassaden bauen sie ihre Stände auf, eine Orgie für die Augen, ein Angriff auf die Nase, eine wogende See von Rufen und Gesang, Streit und Verführung, die an die Ohren brandet. Bald drängen sich Menschen Körper an Körper an den provokant aufgehäuften Waren vorbei. Ein Huhn rennt gackernd um sein Leben, verfolgt von einer fluchenden Marktfrau mit einem Beil. Es flüchtet sich unter die Bretterbühne des Straßentheaters, auf dem Schausteller aus Venedig eine stumme Komödie spielen, mit Gesten und absurden Masken, mit Arschtritten und in Röcken, die hoch in die Luft geschleudert werden. Ein paar Dutzend Männer und Frauen stehen da und begleiten das Schauspiel mit Johlen und Pfeifen, ein Mädchen mit großen Augen bettelt um Geld für die Truppe. In diesem Moment taucht ein Metzgerlehrling dem Huhn hinterher unter die Bühnenbretter, das Gerüst wackelt, während er erfolglos versucht, das Tier am Hals zu schnappen, oder wenigstens am Bein. Wütendes Gegacker unter den Füßen der Komödianten lässt das Publikum laut lachen.

Die Stände entlang der Häuserfronten bersten vor Farben, Formen und Gerüchen, quellen über mit dem Reichtum der sonnenbeschienenen Hügel, der Berge und der See: Schwarzblaue Feigen, weich und im Inneren rot wie die Sünde, stachlige Artischocken mit ihrem Panzer aus grünlich violetten Blättern, gefährlich glänzende Auberginen, große, mit blassen Rosen verzierte Haufen Bohnen, hell grün; Haselnüsse und Walnüsse, Kürbisse voller Warzen, Körbe, die mit Früchten überquellen, deren Farben eine ganze Palette füllen würden: Pfirsiche mit weicher, haariger Haut, dramatisch rot und grün getigerte Äpfel, tiefschwarz glühende Trauben in hölzernen Bottichen und Berge von Kohlköpfen und Zwiebeln. Auf dem Tisch eines Schlachters schimmert zwischen Fleisch und Innereien ein roter abgehäuteter Kalbskopf, grimmig umsurrt von Fliegen. Ein halbes Schwein hängt von einem Haken am Gerüst, Würste und Nieren und Lebern und große Brocken Fleisch verströmen ihren blutig-metallenen Geruch.

Sander wird dieser Geruch immer an das erinnern, was er damals gesehen hat, als er ein Kind war. Auch der Fisch erinnert ihn an seine weit entfernte Heimat, aber das Mittelmeer beherbergt andere und seltsamere Geschöpfe als die Nordsee: Tintenfische mit erschlafften Armen, der halbe, tonnengleiche Körper eines tiefrot aufgeschnittenen Thunfisches, Sardellen, die mit vollen Händen genommen und abgewogen werden; silbrig glitschige, glänzende Körper, gleißend metallische Köpfe mit rund starrenden Augen, mit breiten Messern vom Rumpf gehackt; Regenbogen, die sich in den Schuppen der geschmeidigen Leiber widerspiegeln, seltsame Kreaturen, deren Namen er nicht kennt.

Aber nichts, nichts von all diesen wunderbaren und un-züchtig aufgetürmten und umeinander geschlungenen Körpern, kein quecksilberner Fischleib, keine violette Schafsniere und keine prall gelbe Zitrone kann sich mit dem Leuchten der Blumen messen, die hier laut angepriesen werden – zu viele Farben und Formen und Arten, um sie voneinander zu unterscheiden, große Körbe und Tonkrüge voller tod-geweihter Schönheit, von kleinen, wilden Veilchen bis hin zu monströs anmutenden Anemonen, Ranunkeln, Rosen zart wie Kinderhaut und dem verwirrend intensiven Blau der Iris –

»Ist das deine Arbeit?«, fragt eine Stimme.

Aufgeschreckt aus seinem Tagtraum, blickt Sander auf. Vor ihm steht ein bärtiger Mann, gut gekleidet, mit einem schwarzen Umhang, einem breiten, glänzenden weißen Kragen und zornigen Augen. Er hält eines der Bilder in der Hand, die Sander auf den Stufen der Treppe zum Kauf anbietet. Es sind keine Kunstwerke. Souvenirs für Pilger und fromme Witwen, nicht mehr als ein paar Kupfermünzen wert.

Der Mann hält eine Jungfrau mit Kind, die Sander mit einer Girlande aus Frühlingsblumen umrahmt hat. Er würde diese Täfelchen besser verkaufen, wenn er Geld für farbige Pigmente hätte. So sind sie nur Ruß und Bleiweiß und etwas rote Erde, mit sparsam gesetzten Tupfern aus leuchtendem Rot und Blau, die er auf der Reise mit sich gebracht hat, fast drei Monate Fußmarsch mit einem Bündel auf dem Rücken, Hugo immer dabei, drei Schritte hinter ihm. Jetzt, nach Mo-naten ohne Arbeit, gehen auch diese Vorräte zu Ende.

»Natürlich ist das von mir«, antwortet er dem Mann.

»Du kommst aus Flandern?«, fragt der Mann.

»Geht es dich was an?«, sagt Sander, misstrauisch.

»Du hast in Flandern gelernt?«

»Willst du es kaufen oder ein Schwätzchen halten?«

Der Mann ist es nicht gewöhnt, dass man so mit ihm spricht. Er ist sichtlich wütend über diese freche Antwort, beherrscht sich aber. Der da vor ihm hockt, umgeben von seinen Bildern, ist arm, aber unterwürfig ist er nicht. Er kommt offensichtlich aus dem Norden, spricht nur gebrochen Italienisch. Auch seine Kleider sind nicht nach der hiesigen Mode, und sie sind schmutzig und zerrissen, wie die Kleider eines Menschen, der keine feste Unterkunft hat und keine Möglichkeit, seine Hemden zu waschen. Er mag um die dreißig Jahre alt sein, hat struppiges, braunes Haar und einen Bart. Hinter ihm lungert ein Junge herum, blond und mit kreideblasser Haut. Der Alte hält ihm das Bild hin.

»Was willst du dafür?«, erkundigt er sich.

»Zehn Baiocchi.«

»Ich gebe dir fünf!«

»Dann leg es gleich zurück. Das ist der Preis für ein warmes Essen für mich und meinen Bruder.«

Sander sieht dem Mann direkt ins Gesicht. Er hat Hunger. Seit sie in Rom angekommen sind, essen sie das, was nach Markttagen liegen geblieben ist und in großen, stinkenden Haufen zusammengekehrt wird, um die sich die Bettler streiten. Nur wenn Sander eines seiner Bilder verkauft, können sie sich eine anständige Mahlzeit in einem Wirtshaus leisten, manchmal sogar mit Wein. Selten, wenn der Hunger zu groß ist, gehen sie zu einem der Klöster, wo die Ärmsten einen Teller Suppe kriegen. Ab und zu gibt ihnen ein mitleidiger Wirt etwas zu essen, für Gottes Lohn, wie er sagt. Sander weiß, dass Lohn und Strafe nicht vom Himmel kommen, aber er ist dankbar für Bohnen mit etwas Speck oder Fisch mit Reis, dankbar dafür, mit vollem Bauch einschlafen zu können. »Der Deutsche und sein Narr« nennt der Wirt die beiden, obwohl er nicht deutsch ist und Hugo nicht schwachsinnig. Er spricht kein Wort, ist häufig trotzig in sich gekehrt und dabei schön wie ein ernster Engel mit seinem blonden Haar und seinen knabenhaften Schultern. Oft hat Sander ihn gemalt, als Cherub, als Johannes der Täufer, als heiliger Sebastian, als lüstern greinender Amor.

Der Kunde wirkt einen Moment lang unschlüssig. Er ist neugierig auf die Geschichte dieses Fremden, der mit so offensichtlicher Meisterschaft malt und doch hier auf den Kirchenstufen Souvenirs verkauft.

»Suchst du Arbeit?«

»Was für Arbeit?«

»Komm morgen in meine Werkstatt, dann können wir reden.«

»In deine Werkstatt? Wohin denn? Wie heißt du?«

Zum ersten Mal lächelt der Kunde für einen Augenblick.

»Virgilio Nobili, zu Euren Diensten!«, intoniert er mit einer tiefen, ironischen Verbeugung.

Sander hat diesen Namen schon gehört, hat in mehreren Kirchen schon Arbeiten von Nobili gesehen. Vor ihm steht einer der bekannteren Maler Roms; sicherlich kein Genie, aber ein Meister, der sich mit Altären und Darstellungen von grausam gefolterten Märtyrern und halb nackten griechischen Nymphen und Göttern einen Namen gemacht hat. Seine Tochter, sagt man, sei noch begabter als er selbst. Sie arbeitet in seiner Werkstatt.

»Mein Name ist Sander«, entgegnet er, »aber hier nennen sie mich Sandro.«

»Ich erwarte dich morgen, Sandro.«

»Gut, ich werde kommen.«

Ohne ein weiteres Wort zu sagen, dreht der Alte sich um und geht.

»He! Das Bild!«, ruft ihm Sander hinterher.

»Kannst du morgen mitbringen!«, antwortet Nobili über seine Schulter.

»Aber wohin?«

»Gleich bei der Piazza di Popolo! Frag dort einfach. Alle wissen, wo meine Werkstatt ist!«

Irgendwo protestiert schrill ein Schwein, das von einem Schlachter beim Hinterbein gepackt und zu seinem Tod gezerrt wird. Sander sieht sich nach seinem Bruder um, der erwartungsvoll lächelt.

»Geduld!«, sagt er. »Der alte Geizhals hat noch nicht gezahlt. Speck und Bohnen wird es heute Abend wohl nicht geben.«

II

EIN KRANZ AUS SEETANG

Virgilio Nobili hat recht. Als Sander am nächsten Morgen auf der Piazza di Popolo nach seiner Werkstatt fragt, zeigt ihm ein alter Bettler sofort den Weg. »Lass, Bruder«, sagt Sander, »ich kann dir nichts geben.« Der Mann lacht ein zahnloses Lachen und ruft: »Du hast Glück! Ich habe gerade nichts Besseres vor, ich führe dich persönlich vor seine Tür!«

So bringt er sie zu einem Haus in einer Nebenstraße, auf der sich zu dieser frühen Stunde Bauern aus dem Umland mit Eseln und Handkarren drängen. Viele sind schon vor Sonnenaufgang aufgebrochen. Die frühen sind auf dem Nachhauseweg, die späten kommen mit ihren Ladungen gerade erst an. Mitten im Gedränge stehen zwei herrschaftliche Kutschen mit Bewaffneten zu Pferd, die Sänfte eines kirch-lichen Würdenträgers und dazwischen die Straßenkinder und die Bettler, die ihre leprösen Gesichter zur Schau stellen und ihre verkrüppelten Hände ausstrecken.

Die Tür des Hauses, das ihnen angewiesen wird, steht offen. Sander klopft, aber niemand antwortet, aus dem Innern kann er Lärmen hören.

»Gehen wir rein?«, fragt er Hugo, der nickt.

Sander stößt die Tür auf, und sie betreten das Haus. Sie stehen im Eingangsraum, vor ihnen führt eine Treppe in den ersten Stock, rechts von ihnen sind zwei große Türen. Sander geht auf eine der Türen zu, und in diesem Moment öffnet sie sich, und eine junge Frau kommt herausgestürzt, sie stößt mit Sander zusammen, prallt zurück.

»… was schaust du mich so an?«, fragt sie aufgebracht. Sie ist um die zwanzig, mit stark gelocktem, braunem Haar, in das sie ein Tuch geflochten hat wie einen Turban. Sie trägt ein safranfarbenes Kleid mit einem einfach bestickten Mieder und einer weißen Bluse. Über den Rock hat sie eine Schürze gebunden, die voller Farbflecken ist.

Sander grinst unwillkürlich und verbeugt sich leicht. »Sandro della Molina«, sagt er, »wir sind hier für Virgilio Nobili.«

»Das ist mein Vater. Was wollt Ihr von ihm? Hat er Euch etwa hierher eingeladen?«

»Das hat er.«

»Dann kommt herein, nur herein!«, ruft sie. »Kein Wunder, dass kein Mensch hier arbeiten kann!«

Sie tritt zur Seite und gibt den Blick in die Werkstatt frei. Es ist ein großer Raum, der von den hohen Fenstern zur Straße hin erhellt wird. Im Morgenlicht wirkt er nüchtern und streng. Sander hat schon viele Werkstätten von innen gesehen. Diese hier ist unordentlich und vollgeräumt mit Requisiten: Waffen, Helme, Brustpanzer, Straußenfedern, ein riesiger roter Vorhang, der dramatisch über ein an der Decke hängendes Seil drapiert ist, ein hölzernes Pferd für ein Reiterbild, dazu überall Kleider und Gewänder, die in Haufen auf dem Boden liegen oder an Haken an der Wand hängen.

»Wenn Ihr denkt, dass es jetzt unordentlich ist, wartet, bis die anderen kommen! Ich habe nur versucht, in Ruhe etwas zu tun, bevor es unmöglich wird, aber jetzt seid Ihr da, und es ist vorbei mit meiner Ruhe.«

Die junge Malerin nimmt die Palette, die sie aus der Hand gelegt hatte, und tritt an eine Leinwand. Sie mustert ein Detail und fragt, ohne sich umzusehen:

»Und wer bist du? Was tust du hier, Sandro della Molina?«

»Ich bin Maler, ein Dieb des Lichts, wie du.«

»Und dein Freund da?«

»Mein Bruder, der gehört dazu. Wir arbeiten gemeinsam.«

»Ist der immer so still?«, fragt sie argwöhnisch.

»Er hat seit beinahe dreißig Jahren kein einziges Wort gesagt.«

»Warum nicht? Hat er keine Zunge?«

»Er hat ihren Gebrauch verlernt. Aber er versteht dich und alle anderen, und er ist ein guter Arbeiter, wenn man ihn in Ruhe seine Arbeit machen lässt.«

»Und was wollt Ihr hier?«

»Euer Vater hat gestern ein Bild von mir gekauft.«

»Ein Bild?«

»Ein kleines nur, eigentlich ein Souvenir.«

»Hast du es da?«, fragt die junge Frau und dreht sich um. Sie sieht ihn neugierig an.

»Ja, natürlich! Er schuldet mir noch was dafür.«

»Das regeln wir, wenn er wiederkommt. Das dauert wahrscheinlich eine Weile.«

»Wo ist er?«

»Wer weiß? Weg mit seinen Freunden, saufen, die ganze Nacht lang, dann irgendwo eingeschlafen oder zusammengebrochen. Irgendwann wird er kommen, grau und erschöpft. Dann wird er erst mal schlafen gehen.«

»Und meine Bezahlung?«

»Zeig mir, was du gebracht hast!«

Sander reicht ihr das kleine Heiligenbild.

»Das meinst du?«

»Ja, das.«

Die junge Frau zuckt mit den Schultern. »Ich wusste gar nicht, dass er fromm geworden ist …«

»So sah er nicht aus. Er schien eher zu meinen, dass es hier Arbeit geben könnte.«

»Arbeit! Für dich! Als ob wir nicht schon genug Leute hier hätten, die nicht richtig arbeiten! Was kannst du denn?«

»Ich male alles. Blumen und Girlanden sind meine Spezialität, wirklicher als die Natur selbst. Aber ich mache auch Landschaft, Altarbilder.«

»Was denkst du von diesem hier?«

Virgilios Tochter macht einen Schritt zurück und deutet mit ihrer Palette auf eine Leinwand, die mannshoch ist und noch einmal so breit. Vor einem dramatisch bewölkten Himmel sitzt die strahlende Nymphe Galatea auf ihrer Quadriga von Delfinen. Als Gefährt dient ihr die umgekehrte Schale eines riesigen Krebses. Sie ist umgeben von Tritonen und anderen Meeresgestalten, die auf Muscheltrompeten und Flöten spielen. Die Nymphe selbst ist nackt, mit weißer, fast durchscheinender Haut, kastanienbraunem, fließendem Haar und einem schwerelos aufgebauschten, ultramarinblauen Umhang, der ihr von den Schultern geglitten ist und eine Brust entblößt. Der Sitz ihres Bootes besteht aus wunderbar blutroten Korallen, die einen dramatischen Kontrast bilden zum Blau des Tuches und zum blassen Körper.

»Keine schlechte Arbeit«, sagt Sander. Seine Augen streifen über das Bild, analysieren. »Wer auch immer dafür verantwortlich ist, versteht etwas von Farbe und von Drama. Aber nichts von Anatomie. Die Proportionen sind falsch, die Glieder gehören nicht zusammen. Das ist die Arbeit eines begabten Lehrlings.«

»Das ist meine Arbeit!«, protestiert die junge Frau aufgebracht.

»Wie Ihr meint, junge Dame.«

»Diana! Mein Name ist Diana.«

»Wie Ihr meint, Diana«, sagt Sander und verbeugt sich noch einmal.

»Wenn du es so viel besser kannst und dich auf Girlanden spezialisiert, dann mal ihm da doch einen Kranz ins Haar!« Sie deutet auf eine der mythologischen Gestalten auf der Leinwand. »Weißt du überhaupt, wen das darstellen soll?«

Sander beginnt zu rezitieren:

»O Galateia, so weiß wie das Blatt schneehellen Ligusters, blühend und frisch wie die Au, so schlank wie die ragende Erle, glänzend wie heller Kristall, schalkhaft wie das hüpfende Böcklein, glatt wie von ständigem Meer am Strande gewaschene Muscheln …«

»Du liest Ovid?«

»Ich lese alles Mögliche, wenn ich mir Bücher leisten kann.«

»Da, nimm!« Diana hält ihm die Palette hin.

»Wenn du meinst …«, sagt Sander und tritt zu ihr.

»Ich kann es ja wieder übermalen, wenn es nicht gelingt«, stellt Diana lapidar fest.

Sander arbeitet nicht gern aus der Erinnerung, aber er hat Bilder im Kopf, so klar wie andere Menschen Bibelverse. Er sieht die Dinge vor sich und muss sie nur noch in Farben übertragen durch die Alchemie seiner Hände. Im Laufe seiner Wanderschaft ist ihm diese Fähigkeit sehr zustatten-gekommen. Für den Kopf des Tritonen, einem Fabelwesen mit Seeschlangenbeinen, einem muskulösen Oberkörper und einer Muscheltrompete, wählt Sander einen Kranz aus Seetang und Miesmuscheln, mit einigen Krebsen, die sich in seinem lockigen Haar verfangen haben. Zwei, drei Stunden vergehen so, während die Krone aus olivgrünem Tang, schwarz schimmernden Schalen und gefährlich gezeichneten Scheren immer mehr Gestalt annimmt. Inzwischen sind zwei Arbeiter gekommen, ein Lehrling ist da und wird herumkommandiert, langsam erfüllt sich der Raum mit alltäglicher Geschäftigkeit.

Meister Virgilio betritt die Werkstatt erst kurz vor Mittag, blass und mit tiefen Ringen unter den Augen. Als er Sander und Hugo sieht, richtet er sich zu voller Größe auf.

»Ah, Burschen! Ihr seid da!«, sagt er übermäßig laut.

»Wir haben einander schon kennengelernt«, wirft Diana ein. Offenbar ist sie wütend auf ihren Vater. »Sandro kann mir helfen, ich kann ihn gut gebrauchen.«

»Wer hier arbeitet …«, beginnt Virgilio zu widersprechen.

»Wer hier arbeitet, bin ich!«, unterbricht sie ihn. »Und wer mit mir arbeitet, bestimme ich, und wenn du einmal nüchtern und ebenfalls bei der Arbeit bist, wirst du sehen, dass er nützlich ist!«

Virgilio sieht seine Tochter an, wirft sich den Umhang über die linke Schulter und verlässt wortlos den Raum.

»Redest du immer so mit ihm?«, fragt Sander.

Diana mustert ihn. Der Lehrling, ein Junge von dreizehn oder vierzehn Jahren, verharrt mit leicht offen stehendem Mund neben ihr, die Augen weit aufgerissen, um nichts zu verpassen.

»Pipo! Lauf schnell zur Werkstatt von d’Arpino hinüber«, sagt Diana zu ihm. »Er hat ein Paar Engelsflügel, gute, aus Gänsefedern. Frag ihn, ob ich sie leihen kann, für drei Tage!«

Der Lehrling macht ein Gesicht, als wäre er halb enttäuscht, dass er hier etwas verpassen wird, halb aufgeregt bei dem Gedanken, für eine halbe Stunde seine Freiheit auf der Straße zu genießen. Er ist schon bei der Tür, als Diana ihm hinterherruft: »Und wenn er wieder Schwierigkeiten macht, so erinnere ihn daran, dass wir die Hälfte bezahlt haben, also gehört zumindest ein Flügel uns!«

»Ein pedantischer und geiziger Kollege«, erklärt sie Sander, »aber wir teilen uns gelegentlich Requisiten. Wenn du hier arbeiten willst, musst du einiges wissen. Mein Vater trinkt zu viel und zieht mit den falschen Leuten durch die Straßen, mit Michelangelo Merisi und seinen Freunden – aber lassen wir das. Du wirst hier genug zu tun haben und uns helfen können, wenn du so gut bist, wie deine Blumen und Algen hoffen lassen.«

»Seetang!«

»Ich verstehe nicht …«

»Es ist Seetang, keine Algen. Das ist ein Unterschied.«

Diana lacht. Die Mittagssonne fängt sich in ihren brau-nen Haaren und umgibt ihren Kopf mit einem leuchtenden Kranz.

III

DIE IMITATION DER NATUR

Das Dachzimmer, das Sander und Hugo bezogen haben, riecht nach Holz, das die römischen Sommer gewöhnt ist, ein trockener, ledrig-harziger Duft. Das einzige kleine Fenster hat keine Scheiben. Aber ihre Erwartungen an eine Unterkunft sind ohnehin nicht hoch. In den letzten Jahren haben sie in Gasthäusern geschlafen und in Scheunen, in Werkstätten und im Freien, im Wald und in Heuhaufen, manchmal in einer Zelle oder im Straßengraben, immer auf der Wanderschaft, immer unterwegs.

Sie sind hier, weil gute Maler hier immer Arbeit finden, weil sie nichts hatten, was sie zu Hause hielt, weil sie müde sind vom Reisen. Langsam sind die Wanderjahre vorbei. Die Niederlande versinken im Krieg, überall droht Gewalt, jede Menschenmenge kann zur Meute werden, Nachbarn zünden einander die Häuser über dem Kopf an, und lebende Menschen werden in ihren Kirchen verbrannt. Nichts ist heilig, wenn es um den wahren Glauben geht. Dieser Krieg tobt nicht nur auf Schlachtfeldern und in den Straßen. Er wird bis in die Köpfe getragen. Die katholische Kirche ist entschlossen, die Schlacht der Bilder gegen ihre protestantischen Feinde zu gewinnen. Rom sucht nach Künstlern, die die Mysterien der Religion schmerzhaft deutlich machen, so, als stünde der Beter selbst im Bild, als würde er selbst das Martyrium erleiden, die Nägel ins eigene Fleisch eindringen sehen, die Flammen auf der bloßen Haut fühlen, die Ekstase der Erlösung mit der eigenen, jauchzenden Seele. Malerei soll Menschen zu Tränen rühren, Staunen und Mitleid erregen und die Gläubigen in ihrer tiefsten Seele bewegen. Die Gesichter der Heiligen und Märtyrer sollen alltäglich sein, ihr Leid im Mittelpunkt: schwielige Hände und dreckige Füße, spritzendes Blut und schmerzverzerrte Züge.

Sander beherrscht die Imitation der Natur. Man glaubt, dass man seine Blumen wachsen sieht, man erwartet, dass ihre welken Blütenblätter aus dem Bilderrahmen herausrieseln könnten, Hände greifen unwillkürlich nach den Früchten, die er malt. Auch menschliche Körper und Gesichter beherrscht er. In ihrer Kindheit haben Sander und Hugo so viel gesehen, so viele Menschen in allen Phasen des Lebens und Sterbens, dass in ihren Köpfen genug Material ist für ein ganzes Heer von Märtyrern, verdammten Seelen, kämpfenden Geharnischten und totenstillen Landschaften. Deswegen zieht Sander die Blumen vor, Pflanzen überhaupt, die er studiert und zeichnet, wo immer er kann, über die er liest und die er am Wegrand sammelt.

Nie hat er das nötige Geld besessen, um einen Platz in einer Innung zu erkaufen und eine eigene Werkstatt zu öffnen. Er hat es auch nie gewollt. Zu viel Verantwortung, zu viel Ballast, festgenagelt zu sein an einem Ort. Die Erfahrung hat ihn gelehrt, dass es am besten ist, immer gleich weiterziehen zu können, ohne zu viele Dinge, die ihn fesseln. Gemeinsam mit seinem Bruder ist er von einer Werkstatt zur anderen gereist, einen Sommer hier und einige Monate wo-anders. Dutzende, vielleicht Hunderte von Bildern entlang einer verschlungenen Route tragen seine diskrete Handschrift. Madonnen und Heiligenbilder, biblische Szenen und Still-leben sind unter seiner Hand erblüht, von den Niederlanden über Flandern und Paris und Lyon bis nach Bologna und Venedig.

Sander schlüpft in den italienischen Stil wie eine Hand in einen ziegenledernen Handschuh. Er ist immer der Diener eines anderen gewesen, die anonyme Hand hinter einem berühmten Namen. Er ist jetzt über dreißig Jahre alt, aber noch nie, nie hat er ein Bild unter eigenem Namen verkauft. Und unter welchem Namen? Sander van der Molen, der er gewesen war, oder Alessandro della Molina, wie er sich hier nennt?

Es ist wichtig, einen italienischen Namen zu haben, das hat man ihm schon in Flandern eingeschärft, denn die Italiener machen sich nicht die Mühe, fremde Namen zu lernen, und Bilder verkaufen sich besser, wenn sie einen italienischen Namen tragen. Jan van der Straet war zu Giovanni Stradano geworden, und Pauwels Franck wurde Paolo Fiammingo. Meister Hendrick van den Broeck hat es ihm gleichgetan und nannte sich Arrigo Fiammingo. Die Fiamminghi – das sind die Leute aus dem Norden, aus Flandern und alles, was flandrisch scheint aus so vielen Hundert Meilen Entfernung. Norddeutsche, Dänen, Niederländer, Flamen, sogar Elsässer.

Auch Meister Virgilio ruft Sander so. »He! Fiammingo! Komm her! Mach dies! Hilf mir! Nicht so, du Kretin! Mach das! Jetzt sofort!« Er ist ein Tyrann und ein Säufer, der früher mal ein guter Maler war. Er hat sich einen Namen erarbeitet, hat große Aufträge bekommen, viel Geld verdient, aber dann hat ihn ein Schicksalsschlag getroffen, und danach ist er unter den Einfluss eines genialen, aber liederlichen Burschen geraten, Michelangelo Merisi da Caravaggio, dem Apostel der Hässlichkeit und der schmutzigen Füße, der schon mehr als einmal vor Gericht stand und die Reputation hat, ein gefährlicher Messerstecher zu sein.

Der Niedergang hatte innerhalb weniger Monate seinen Lauf genommen. Zuerst war Virgilios Frau gestorben, im Kindbett. Sie hatte ihm sieben Kinder geboren, von denen drei noch lebten. Als sie starb, war Diana vierzehn und in einer Klosterschule untergebracht. Ihr Vater holte sie zu sich nach Hause, und sie begriff rasch, dass er ihre Fürsorge brauchte. So hat Diana zuerst den Haushalt übernommen und dann die Werkstatt. Ihr Vater hat sie unterrichtet, und er war ein strenger Lehrer. Diana, die, seit sie sich erinnern kann, von Farben und Pinseln und dem intensiven Duft von Leinöl umgeben gewesen war, erwies sich als außerordentlich begabt. Bald arbeiteten Vater und Tochter nebeneinander.

Virgilio ist ein stolzer Vater, aber Diana musste bald merken, dass er den Tod seiner Frau nie verwinden würde. Er begann, zu trinken und Aufträge zu verschleppen, in Tavernen zu sitzen und Streit zu suchen. In einer dieser Tavernen, in die Maler und andere Handwerker kommen und auch einige junge Aristokraten, die auf billige Abenteuer aus sind, ist Virgilio diesem jungen Michelangelo begegnet, seinem Temperament, seiner suggestiven Ausdrucksweise verfallen und hat selbst angefangen, anders zu malen: dunkler, dramatischer, rauer. Er arbeitet nicht länger von Zeichnungen, wie er es gelernt hat, sondern lässt sich Modelle kommen, die stundenlang da stehen müssen, denn er will sie direkt auf die Leinwand bannen, ohne Umweg über eine Zeichnung.

Schon seit Monaten ist er kaum noch in der Werkstatt anzutreffen, und wenn er da ist, wird nicht gearbeitet, sondern getrunken und geredet. Seine neuen Freunde kommen vorbei und rezitieren Gedichte, die sie selbst geschrieben haben, spielen Musik, machen schlüpfrige Bemerkungen, streiten miteinander. Modelle stehen da, nackt oder fast nackt, Virgilio macht hier und da einen Pinselstrich, dann aber trinkt und lacht und redet er weiter mit seinen Freunden.

Diese neue Art zu arbeiten und die Gesellschaft, mit der er herumzieht, sind im Begriff, Meister Virgilio in den Ruin zu treiben. Sein Ruf hat schon enorm gelitten. Er war vor Gericht in einem Beleidigungsprozess gegen einen Kollegen, immer wieder wird er irgendwo aufgegriffen, nach einem nächtlichen Streit. Was aber schlimmer ist: Seine neuen Arbeiten haben nicht die Meisterschaft, für die er berühmt gewesen ist. Er ist einfach zu alt, um das Malen neu zu lernen. Seine Entwürfe sind Bastarde, gestrandet zwischen der klassischen und der neuen Malerei, zu anmutig und künstlich für die Verfechter des neuen Stils, zu primitiv für die Lieb-haber der hohen Schule. Auch das Malen direkt vom Modell stellt sich als schwieriger heraus, als er erwartet hat. So hat Virgilio seit zwei Jahren kein größeres Werk mehr produziert, nur kleinere Aufträge für Altäre in unbedeutenden Kirchen oder Porträts irgendwelcher Kaufleute. Er hadert mit dem Verlust seiner Ehre und findet Ablenkung nur unter den Kumpanen, mit denen er trinkt und lacht und singt und hurt bis zum Morgengrauen.

Seit Virgilio nachts durch düsterste Schenken gezogen ist, sind die Aufträge noch stärker zurückgegangen, die Kunden bleiben aus und mit ihnen das Geld. Man munkelt, dass es nicht lange gut gehen könne mit ihm, dass man ihn irgendwann entweder am Straßenrand finden wird, mit einem Messer zwischen den Rippen, oder im Kerker, weil er jemand anderen tödlich verletzt im Staub hat liegen lassen. Zwei Arbeiter musste er schon wegschicken, und er kann sich kaum noch Modelle leisten. Immer mehr der Pigmente, die er verwendet, sind billiger Dreck, den er irgendwo zusammengekratzt hat.

Viel zu lange hat Diana das mit angesehen, bis sie sich endlich entschloss, ihren Vater zumindest in der Werkstatt zu entmachten und selbst den Pinsel in die Hand zu nehmen. Sie ist noch jung, sie hat nie in einer anderen Werkstatt gearbeitet als in dieser, und ihr Vater hat seine hübsche Tochter streng gehütet. Sie geht sonntags in die Kirche, sonst darf sie kaum jemals aus dem Haus. Nicht einmal die Sixtinische Kapelle hat Diana von innen gesehen, und auch viele der großen Sammlungen sind ihr bislang verschlossen geblieben. Zu viel Nacktheit für ein junges Mädchen, sagt ihr Vater, das verdirbt den Charakter und die jungfräuliche Seele. Sogar wenn er selbst Aktmodelle in der Werkstatt hat, darf Diana den Raum nicht betreten. Virgilio ist so selten in der Werkstatt, dass diese Stunden kaum ins Gewicht fallen, aber es demütigt sie. Sie fühlte den Stich dieser Demütigung, als Sander ihr sagte, dass der Maler der Galatea – sie selbst – nichts von Anatomie verstünde. Er hat recht, und das macht sie umso wütender. Galatea, das ist sie selbst, aber männliche Körper zu malen fällt ihr viel schwerer.

Sie mag ihn nicht, diesen heruntergekommenen und trotzdem so selbstzufriedenen Flamen mit seinem Bruder, der immer an ihm zu kleben scheint und stumm im Hintergrund die Farben anmischt und alles beobachtet. Beide sind ihr unheimlich, von ihnen geht etwas Unnahbares aus, eine Verschlossenheit, die sie nicht überwinden kann. Immerhin: Gemeinsam schaffen sie innerhalb kurzer Zeit eine Reihe neuer Leinwände, mit denen sie nach neuer Kundschaft suchen können. Der Stil dieser Bilder ist römisch, aber mit der De-tailverliebtheit der Flamen, oft auch mit ihren leuchtenden Farben, die der erdigen Palette der italienischen Maler eine gewagte Brillanz und Tiefe geben können.

Die triumphierende Nymphe Galatea, an der Diana arbeitet, ist kein Auftragswerk. Sie selbst hat sich diese klassische Sage ausgesucht, und die Nymphe trägt ihre Züge. Sogar ihr Körper, ihre Brüste und Schultern und Hüften, ist teils dem nachgebildet, was Diana an sich selbst wahrgenommen und vor dem Spiegel skizziert hat. Die Tritonen aber, diese selt-samen Kreaturen, halb Mann und halb Seeschlange, wirken immer noch ungelenk. Die Seeschlangen stellen sie kaum vor Probleme, da der Fischmarkt alles bietet, was sie zum Malen braucht, aber der Brustkorb, die Schultern, die Arme, der muskulöse Nacken und der Gesichtsausdruck eines kräftigen Mannes, der eine Seeschnecken-Trompete bläst, all das hat sie sich mühsam durch Schlüssellöcher erspähen und aus Drucken zusammensuchen müssen. Der kleine Pipo, der alles tut, was sie ihm sagt, und den sie manchmal bittet, ihr für einen Engel oder einen Amor Modell zu stehen, ist zu schmächtig und zu knabenhaft für ein kraftstrotzendes Seeungeheuer, dessen Schlangenbeine an zwei riesige Phalli er-innern und der jeden Gegner zwischen seinen mächtigen Armen zerdrücken könnte.

»Das kannst du nicht so machen«, hört sie Sanders Stimme hinter sich, als sie an einem Oberarm malt, »das hängt einfach nicht zusammen.«

»Was hängt nicht zusammen?«

Diana dreht sich um und sieht ihn wütend an. Sie sind allein in der Werkstatt, nur Hugo sitzt an einem der Mahlsteine und reibt Pigment.

»Hier, sieh«, sagt Sander und zieht sich das Hemd über den Kopf. Mit nacktem Oberkörper steht er vor ihr. Das Licht fällt auf seine Schulter, und er dreht sich in eine Pose, die der auf der Leinwand ähnelt.

»Sieh her«, fordert er sie auf, »wie die Sonne auf den Muskeln spielt, sieh die Arbeit der Gelenke darunter, die alles zusammenhalten. Wenn es auch nur ein wenig im falschen Winkel ansetzt, ist der Effekt unnatürlich.«

Diana studiert die Schulter ihres Angestellten. Es ist nicht die erste männliche, erwachsene Schulter, die sie gesehen hat. Dieses Privileg gehört einem früheren Gesellen, in dessen Armen sie auf dem Dachboden ihre Jungfräulichkeit verloren hat, und einem Pigmenthändler-Lehrling, der sich einmal vor ihr ausgezogen hat, aber es ist die erste männ-liche Schulter, die sie in Ruhe betrachten und studieren kann. Sie ist gut proportioniert, hager und sehnig, eine Schulter, die Lasten tragen kann, ein Arm, der nicht nur einen Pinsel halten kann, sondern auch ein Schwert.

»Sì dolce è ’l martire che in seno mi sta ch’un tanto gioire Gesù salverà …«, singt Diana gedankenverloren, während sie noch einmal alles überprüft. Es ist süß, das Martyrium in meiner Brust, so viele Freuden! Jesus wird erlösen …

Die Morgensonne scheint schräg in die Fenster der Werkstatt, und die junge Frau bringt Ordnung in Waffen, Kostüme und Requisiten. Heute kommt ein wichtiger Kunde, kein Geringerer als Giulio Mancini, Arzt und Autor mehrerer gelehrter Werke – und einer der wichtigsten Sammler von Rom. Ganz überraschend hat er seinen Besuch angekündigt. Wie zufällig legt Diana Mappen mit Zeichnungen aus, Skizzen für größere Projekte, gruppiert die Leinwände so, dass das Licht günstig auf sie fällt.

Als jemand an der Tür klopft, nimmt sie ihre Schürze ab und geht ins Vorzimmer.

»Warte!«, ruft sie der Magd zu, tritt vor den Spiegel und arrangiert ihr Mieder, ihren Ausschnitt, ihr Haar.

»Wo sind der Meister und Sandro?«

»Ich habe schon nach ihnen gerufen!«, sagt die Magd.

»Gut«, sagt Diana, »du kannst öffnen.«

Mancini ist die Liebenswürdigkeit selbst; ein kleiner, etwas altmodisch gekleideter Herr mit einem schwarzen Schlapphut, unter dem eine Glatze hervorkommt, in der Diana den gesamten Vorraum gespiegelt sehen kann, als er den Hut endlich abnimmt. Sie bittet ihren Gast in die Werkstatt, bietet ihm Wein an, den er dankend ablehnt.

Nach einer Weile kommen Virgilio und Sander dazu. Der Meister begrüßt Mancini mit großer Geste und beginnt, auf ihn einzureden. Er rezitiert seine großen Aufträge, die Kirchen, die Mäzene, die Sammlungen, er spricht über Religion und Licht und Märtyrer und Leiden und zeigt dazu vier Leinwände, die so dunkel sind, dass sie sogar im Morgenlicht aussehen wie vier schwarze Kellerlöcher, in denen jeweils einer der Apostel steht.

»Die Modelle kommen alle aus der Umgebung, vom Markt oder von einer der zahllosen Baustellen in der Stadt«, erzählt Virgilio voller Stolz. »Es sind einfache Leute, wie die Apostel selbst: zahnlose, grobe Gesichter und raue, von Sonne und Wind hart gemachte Haut. Die Schwielen auf ihren Händen sind mit besonderer Genauigkeit gemalt.«

Mancini hört zu, sagt kaum etwas, begutachtet die Leinwände und die Figuren auf ihnen. Sie haben etwas Gezwungenes an sich, die Männer aus dem Volk fühlten sich offensichtlich unwohl in ihren klassischen Posen, die sie über Tage immer wieder einnehmen mussten.

»Hochinteressant«, sagt er schließlich, »ausgezeichnet, Maestro, sehr beeindruckend. Und nun sagt mir, was habt Ihr mir sonst noch zu zeigen?«

»Das sind die wichtigsten Werke, an denen ich momentan Tag und Nacht arbeite, ohne Rücksicht auf Familie oder Gesundheit, ich folge in ihrer Komposition dem Genie …«

»Natürlich, natürlich!«, schneidet Mancini seinen Redefluss ab. »Was aber ist zum Beispiel mit dieser entzückenden Galatea?«

»Bemüht Euch nicht damit, Euer Gnaden, das ist ein Experiment meiner Tochter, nicht für den Verkauf gedacht. Ich selbst habe nicht einmal Hand angelegt dabei.«

»Und doch hat es erhebliche Qualitäten! Schaut Euch den Faltenwurf ihres Gewandes an, die fliegende Leichtigkeit der Wolken, und dieser Kranz aus Seetang und Muscheln, ganz außerordentlich! So etwas kenne ich eigentlich nicht aus unserem Land, wenn es nicht hier in Eurer Werkstatt wäre, würde ich sagen, es sei eine flandrische Hand.«

»Und Ihr hättet recht, verehrter Doktor! Mein Arbeiter, der erst seit kurzer Zeit hier ist, kommt tatsächlich aus dem Norden. Woher genau, Fiammingo?«

Sander, der sich bis jetzt im Hintergrund gehalten hat, antwortet: »Aus einem kleinen Dorf, das es nicht mehr gibt. In der Gegend von Utrecht in den Niederlanden.«

»Hochinteressant, das ist hochinteressant! Ihr kommt von dort? Ihr müsst mir mehr darüber erzählen, und Ihr, Signo-rina«, er wendet sich zu Diana, »… Ihr seid offensichtlich selbst eine Meisterin! Diese Nymphe ist ein Triumph, an-mutig und fast transparent wie Alabaster. Die Schulter eines der Tritonen bereitet mir allerdings Sorge. Wenn ich einen Patienten mit einer solchen Schulter bekäme, würde ich sie ihm brechen und neu setzen. Das wird für Euch einfacher sein, verehrte Meisterin. Ich nehme das Bild, eine mehr als geglückte Zusammenarbeit von zwei charakteristischen, aber unbekannten Händen, höchst interessant. Wir stehen am Anfang einer großen Karriere. Aber wo wollt Ihr denn hin?«

Dieser letzte Satz ist an Virgilio gerichtet, der immer stiller geworden war, dann plötzlich seinen Mantel und seinen Hut nimmt und den Raum grußlos verlässt.

Mancini sieht ihm nach.

»Ein dringender Termin sicherlich«, sagt er sarkastisch. »Wie man hört, ist er ja ein gefragter Mann, besonders bei den Kollegen, die mit ihm gemeinsam Bacchus huldigen. Aber zurück zu Euch, zu der Galatea. Bringt sie in mein Haus, in zehn Tagen. Ich habe einige Dinge bei mir zu Hause, die für Euch von Interesse sein könnten, und an diesem Tag wird auch eine kleine naturphilosophische Demonstration stattfinden, von der Ihr profitieren könntet. Ich nehme an, Euer Vater wird nichts dagegen einzuwenden haben, dass Ihr einen alten Mann besucht?«