14,99 €

Mehr erfahren.

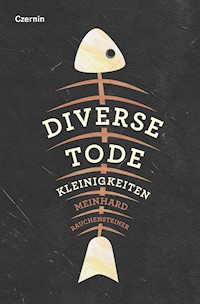

- Herausgeber: Czernin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Professoren, Magistratsbeamte, Hofräte und verarmte Schriftsteller: Meinhard Rauchensteiner befördert in seinem zweiten Erzählband »Diverse Tode« das Wiener Bürgertum vom Dies- ins Jenseits. Äußerst wortgewandt nimmt er Altwiener Persönlichkeiten aufs Korn und wirft darüber hinaus einen genauen Blick auf die morbiden Kleinigkeiten des Lebens. Ein Philodendron tötet Hofrat Berger, der sonntägliche Streit im Gemeindebau wird zu einem Fantreffen, die Literatur zu einem Skelett und die Apokalypse naht. In kurzen Geschichten von verhängnisvollen Toden in Wien zeichnet Meinhard Rauchensteiner eine Welt, wie sie ist, und die sich ins Absurde und Tragische entfaltet – wobei das Tragische augenzwinkernd betrachtet wird. Zwischen komischen und morbiden Sprachbildern entsteht ein unglaublich witziges Panorama von unterschiedlichsten Charakteren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 150

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Meinhard Rauchensteiner

DIVERSE TODE

Kleinigkeiten

Meinhard Rauchensteiner

DIVERSE TODE

Kleinigkeiten

Czernin Verlag, Wien

Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur

Rauchensteiner, Meinhard: Diverse Tode. Kleinigkeiten / Meinhard

Rauchensteiner

Wien: Czernin Verlag 2023

ISBN: 978-3-7076-0793-2

© 2023 Czernin Verlags GmbH, Wien

Lektorat: Daniela Kocmut

Autorenfoto: Ingo Pertramer

Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl

Druck: Finidr

ISBN Print: 978-3-7076-0793-2

ISBN E-Book: 978-3-7076-0794-9

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

A

Diverse Tode

Nachts auf der eisernen Brücke

Eines Nachts kam ich auf dem Heimweg bei der Aspernbrücke vorbei, welche den Donaukanal quert und den stolzen Namen eines Sieges über Napoleon trägt. Am Geländer stand ein Mann, dem es in der Dunkelheit anzusehen war, dass er im Begriff stand, sich, wie man sagt, in die Fluten zu stürzen. Ich weiß nicht, weshalb ich schlagartig diese Gewissheit erlangte, wahrscheinlich aber wohl deswegen, weil er auf der anderen Seite des Geländers stand und sich mit den Armen festhielt und schräg über das tiefgelegene Wasser ragte wie die Galionsfigur auf einem Dreimaster, welche Haltung für einen bloßen Passanten doch eher unüblich ist.

Was aber sollte ich tun? Da ich eher klein und schmächtig bin, wäre der Versuch, den Mann zu umschlingen und mit Bärenkräften über das Geländer zurück auf den Gehweg zu zerren, wenig erfolgreich gewesen. An Expertise in psychologischer Gesprächsführung fehlte es mir auch, sodass der Verzweifelte sich bei einem entsprechenden Versuche eher noch gewisser und schneller hinabgestürzt hätte. Aber ebenso schlagartig, wie ich die gefährliche Situation erfasst hatte, begann es schon aus mir zu sprechen und ich näherte mich dem Mann, während ich ihm von einem Gewinn in der Lotterie erzählte, den er nur noch abzuholen habe. Und siehe da, diese offensichtliche Lüge führte zu einem Zögern des gespannten Körpers, sodass ich ganz an ihn herankam, mich blitzschnell und kaum merklich bückte, ein Schuhband aus meinen Stiefeln mehr riss als zog, und den Mann mit seinem Fußgelenk am Brückengeländer festbinden konnte. Diese hilflose Rettungsaktion blieb jedoch nicht unbemerkt, und der Mann warf sich umso entschlossener mit aller Wucht in die Tiefe.

Zu seinem Leidwesen und meiner Freude gelang ihm die Ausführung nicht und er blieb recht hilflos und kopfüber zwischen Himmel und Wasser an einem dünnen Faden hängen. Da kam ein weiterer nächtlicher Spaziergänger auf uns zu, dem ich die Situation umriss, mit dem Gedanken, gemeinsam könnten wir den Unglücklichen aus seiner nun wahrlich misslichen Lage befreien. Stattdessen jedoch zog der Herr ein Messer aus der Tasche und schnitt die Schnur blitzartig entzwei. Überrascht und schweigend stürzte der Selbstmörder in den Kanal, wo sein Körper aufschlug und schon bald nicht mehr zu sehen war. Voll des Schreckens war ich unfähig, auch nur ein Wort zu sagen, das Messer in der Hand meines Gegenübers gemahnte darüber hinaus zu erhöhter Vorsicht. Und während wir einander ansahen, meinte der Herr, schon im Weggehen begriffen: »Man soll Reisende nicht aufhalten. Oft bleibt uns nichts als der freie Wille.«

Damit wandte er sich ab und ging seines dunklen Weges, wobei er nicht einmal hinkte.

Lisas Auge

Ich fasse mich kurz.

Schon in der Volksschule teilte ich mit Lisa eine Schulbank. Lisa war nicht sehr beliebt in der Klasse, das verband uns von Anfang an. Ich mochte mich nicht mit anderen prügeln, und sie hatte ein mechanisches Auge. Das linke. Wenn die Augenlider auf und nieder gingen, wie das bei jedem Menschen ganz automatisch der Fall ist, so war dieser Vorgang bei ihr nicht synchron. Das mechanische Auge ging etwas langsamer auf und zu und es machte dabei ein leises, metallisches Geräusch. Die Unregelmäßigkeit in der Bewegung konnte jedermann sehen und Spott damit treiben, das Geräusch allerdings hörte offensichtlich niemand sonst in der Klasse; nur ich, und es klang, als wollte man mit einem Nagel auf eine Fliese klopfen.

Mit anderen Worten: Ich war in Lisa verliebt. Und mein Entschluss stand im Alter von acht Jahren fest, dass ich Lisa heiraten und zur Frau nehmen wollte.

Nach der Volksschule besuchten wir gemeinsam das Gymnasium in der Kundmanngasse, wobei sich herausstellte, dass Lisa sich mehr für Literatur, ich mich, wie das bei Buben häufig vorkommt, für Technik interessierte. Das aber tat unserer Kameradschaft, denn nicht mehr war dies zum damaligen Zeitpunkt, keinen Abbruch.

Eine Komplizenschaft von Außenseitern, könnte man meinen, doch es war weit mehr als das und mit dem Anschwellen der Pubertät und der Öffnung hin zum Erwachsenenalter begann aus unserer Freundschaft Zuneigung und dann Liebe zu werden. Wobei, das muss ich erwähnen, Lisa nicht wusste, dass mir ihr Geheimnis bekannt war, wer weiß, vielleicht hätte sie sich von mir in dem Glauben abgewandt, ich wäre ihr nur aus Mitleid zugetan. Dem war aber nicht so, wenngleich ihr mechanisches Auge eine magische Wirkung auf mich ausübte, das muss ich gestehen.

Als es darum ging, eine Berufswahl zu treffen, wählte Lisa, wie nicht weiter verwunderlich, ein Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft, ich hingegen wollte Uhrmacher werden. Nur so konnte ich im Fall der Fälle Lisas feinmechanisches Auge reparieren, ohne dass diese körperliche Besonderheit publik werden würde.

Bereits während unserer Ausbildung zogen wir zusammen, zunächst in eine WG, dann in eine kleine Wohnung im wenig eleganten 15. Gemeindebezirk. Bald darauf, und noch während meiner Lehre und ihres Studiums, heirateten Lisa und ich. Wir wollten nicht warten, bis wir irgendwelchen bürgerlichen Kriterien für eine Ehe entsprechen würden, wir wollten uns möglichst bald und unverbrüchlich zueinander bekennen. Freilich, eine Hochzeitsreise musste warten und manch andere Annehmlichkeit des Ehelebens auch.

Aber so, wie ich mit dem Wissen um ihr Auge ein Geheimnis vor Lisa hatte, hatte sie eines vor mir: Sie schrieb Romane. Dies wurde mir erst bewusst, als sie eines Tages mit einem Buch ins Zimmer trat, auf dem ihr Name stand, und darunter: »Zeichen der Zeit«. Heute ist dieser Titel aufgrund des kaum vorstellbaren Erfolges, den ihr Erstlingswerk hatte, jedem ein Begriff, damals, als sie zu mir ins Zimmer kam, hatte ich jedoch, verständlicherweise, noch keine Vorstellung davon, was auf uns zukam. Ich war nur unendlich stolz und von Freude erfüllt, umarmte meine Frau und küsste sie herzlich.

Die kommenden Monate änderten unser Leben dann von Grund auf. Lisa hatte Lesungen, Signierstunden, Interviews, Auftritte im Fernsehen und dergleichen mehr. Ihr Roman verkaufte sich viele hunderttausendmal und meine Ehefrau war von einem Tag auf den nächsten ein Star.

Ich schloss indes meine Uhrmacherlehre ab und nahm mir eine kleine Werkstatt im 13. Bezirk. Dort gab es noch betuchte Menschen, die an ihren häufig geerbten Armbanduhren hingen und diese reparieren lassen oder in Schuss halten wollten. Das Geschäft ging so einigermaßen, und ich konnte von den Einkünften die Miete für die Werkstatt begleichen und ein wenig zum Lebensunterhalt beitragen.

Lisas Erfolg hingegen erlaubte es nach kaum zwei Jahren, dass wir aus der kleinen Wohnung ausziehen und uns ein bescheidenes Reihenhaus am Stadtrand kaufen konnten.

Wir waren beide glücklich über diese Veränderung, zumal meine Frau es liebte, in der Natur umherzustreifen, was durch die Nähe zum Wienerwald nunmehr wesentlich leichter geworden war. Zudem konnte sie ihre Leidenschaft für das Gärtnern ausleben.

Vielleicht ist es an dieser Stelle angebracht zu erwähnen, dass ich niemals eifersüchtig auf Lisas Erfolg war. Anders als bei vielen Ehemännern, deren Frauen erfolgreicher waren als sie selbst, empfand ich nie so etwas wie Herabsetzung oder Minderwertigkeit meiner Person. Ich hatte mich früh dafür entschieden, im Notfall für Lisas Auge Sorge zu tragen, das war in gewisser Weise meine Berufung und mir sinnstiftend genug.

Und nur zu rasch wurde diese Berufung schlagend.

Vermutlich nämlich durch das unablässige Lesen und Schreiben und die zunehmende Termindichte, die mit nicht geringem Stress verbunden war, verschlechterte sich Lisas Sehvermögen, und sie bedurfte einer Brille. Das war beim rechten Auge kein Problem und mit Arzt und Optiker rasch getan. Nicht und nicht jedoch wollte es gelingen, ihr mechanisches Auge zu korrigieren. Keiner der Spezialisten konnte sich darauf einen Reim machen. Und selbst als ich anfing, ihr heimlich in der Nacht, wenn sie felsenfest schlief, etwas körperwarmes Nähmaschinenöl in den Augenwinkel zu träufeln, trat keine Besserung ein.

Schließlich blieb mir nichts weiter übrig, als Lisa zu eröffnen, dass ich um ihr Geheimnis wusste und dass ich einzig dieses Auges wegen mein Leben und meinen Beruf ganz ihr gewidmet hatte. Und dass eine Reparatur dringend angeraten schien.

Ich möchte die Reaktion, die diese Offenbarung hervorrief, übergehen, jedenfalls brachte ich meine Frau bald darauf in meine Werkstatt, wo ich nach einer örtlichen Betäubung begann, das linke Auge zu zerlegen und auf seine Funktionstüchtigkeit hin zu prüfen. Auf den ersten Blick schien die Mechanik in Ordnung, die Scharniere gingen wie gewünscht, ganz tief in der Augenhöhle allerdings entdeckte ich Drähte, deren Funktionalität mir rätselhaft schien. Folglich begann ich, mich mit meinem Werkzeug und großer Geschicklichkeit der Augenhöhle von der Rückseite her zu nähern, musste aber erkennen, dass sich die Drähte dort immer mehr verzweigten und schließlich ein dichtes Netz bildeten, das für die Uhrmacherkunst unzugänglich blieb. Als es mir auch nicht gelang, die nun feinsäuberlich nebeneinander ausgebreiteten Stränge zuzuordnen, beschloss ich, im Elektrogeschäft nebenan um Rat zu fragen.

Der Rest ist bekannt, Ihnen durch das Studium der Akten, mir durch leibhaftiges Erfahren. Meine Herrn Geschworenen, hohes Gericht, ich ersuche höflich um ein mildes Urteil, ich habe Lisa schließlich geliebt.

Das erleuchtete Fenster

Das Sterben des Edwin Horak war ein hohes Fenster. Ein dottergelbes Sterben, ein Milchglas. In etwa drei Metern Höhe durchbrach dieses Fenster die in grobem Putz gespachtelte Mauer zum Nebenhaus. Jeden Abend saß ich auf der Terrasse meines Innenhofs und sah diese viereckige Sonne und wartete auf ihren Untergang. »Der Horak stirbt, der Horak stirbt«, die gassenseitigen Holzbänke des Dorfes hallten seit Tagen, seit Wochen von diesem Flüstern wider und waren so von Leben erfüllt, wie es eben nur der nahende Tod zustande bringt. Dort, entlang der Häuserreihen, wo sich die alten Weiber immer wieder zu unentwirrbaren Grüppchen verknoteten, war auch der Grund für dieses Sterben bekannt und viel besprochen, und wenn auch die Krankheit laufend und hustend sich änderte, konstant blieb, dass all das nicht anders zu erwarten gewesen wäre, ja lange schon erwartet worden war und eben genau so kommen musste, wie es nun gekommen war. Nur, dass eben das jahrelange Raunen dieser dorfumfassenden Kassandra in jenen Wind geschlagen worden war, der nach wie vor die trockene Erde durch die Straßen des Dorfes und in die Augen und Lungen ihrer Bewohner trieb. Es kann auch sein, dass in der Lagerhalle der Weinbaugenossenschaft bereits die Blasmusik an Trauermärschen probte, aber niemand im Dorf konnte das sagen, geschweige denn hören. Schon gar nicht der Horak, der, wenn er noch etwas hörte, sein Haus am anderen Ende des Ortes hatte.

Derweil saß ich da und betrachtete das leuchtende Viereck, als stünde ich vor dem weißen oder schwarzen Quadrat von Kasimir Malewitsch wie vor einer Ikone, deren tiefenlose Fläche ins Ewige weist. In diesen Wochen verzichtete ich auch darauf, eine Laterne oder ein Öllicht auf den nächtlichen Tisch zu stellen, einzig das Licht des Nachbarfensters fiel auf das Holz und auf mein Glas, dessen Wein die Farbe des Fensters in sich sammelte. Abend für Abend ging das so, während der Edwin Horak immer und immer wieder sich zu sterben abmühte. Er hatte darin wahrlich wenig Erfahrung, wie nicht anders zu erwarten bei einem Menschen, dessen Leben darin bestand, seinen Willen durchzusetzen. Eine so geartete Grundhaltung ist den feinen Schwingungen der eigenen Existenz gegenüber taub und steht ihnen, wenn die Stille zunimmt und sie dann doch hörbar werden, zutiefst ratlos gegenüber. Nun konnte niemand mehr sagen: »Wir haben schon Schlimmeres überstanden« oder: »Es wird sich eine Lösung finden«. Keiner der oft gesagten Sätze, keine Phrase, keines der oft angewandten Mittel wollte greifen.

In seinen aktiven Jahren hatte der Horak nämlich immer ein solides Spektrum von Problemlösern zur Hand, das von Bestechung über Einschüchterung bis zur Zusammenarbeit reichte – der heimtückischsten aller Waffen, wenn es gilt, über einen Feind zu obsiegen. Im Ort war der Horak folglich auch bewundert und gefürchtet, wenngleich sein Geschäftsfeld fernab des Dorfes im Wiener Wurstelprater angesiedelt war. Er hatte sich dort ein Monopol auf Tischfußball und Flipperautomaten erworben, also erarbeitet, also erkämpft, was ihm neben einem beträchtlichen Einkommen auch den Ruf eines Glücksspielkönigs eingebracht hatte, ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei diesen beiden Vergnügungen keineswegs um Glücksspiele handelt. Den Horak störte das keineswegs, er konnte zu Hause wie in den unterschiedlichen Etablissements gut damit leben, denn der schlechte Ruf bringt gute Geschäfte und bessere gesellschaftliche Stellung. Solcherart wurzelte seine Persona in tiefem Selbstvertrauen und er brachte dies mit einem schmalen und goldverzierten Lächeln zum Ausdruck, das zusammen mit der behaarten Goldkette, die bekreuzigt seine Brust schmückte, bald zu seinem Markenzeichen geworden war.

Umso verblüffender muss es für dieses Bild von Mann gewesen sein, sich gleichsam über Nacht in das Leintuch der Ohnmacht gehüllt zu finden, auf eine Schräge gedrängt, wo es nichts zum Anhalten gab und die er nun stückchenweise bis ans Ende sich rutschen sah.

Die Abende wurden kühler, aber immer noch saß ich in einer mir selbst nicht erklärlichen und auch wenig gegenwärtigen Regelmäßigkeit abends auf meiner Terrasse. Der wilde Wein an der Hofwand wurde gelb und rot, und eine klamme Nässe kletterte von der Wiese her auf die Steinplatten. Das Gelbe des Fensters sah mich unvermindert an, warf den Schein eines fremden Sterbens auf mich, blieb dabei aber immer in diese Mauer gefasst und gehegt. Es griff nicht über, es war da, aber nicht meines. Was nicht verhindern konnte, dass die Intensität des Lichtes zunahm, dass dieser von einem Zimmermann und einem Glasermeister zusammengefügte Stern heller und heller wurde, bis er meinen ganzen Garten gleißend ausleuchtete, als würde im Gefängnishof ein Häftling gesucht. Alles strahlte. Eines Nachts ging dies so weit, dass ich keinen Vorhang mir denken konnte, der so dicht gewoben wäre, als dass nicht dieses durchdringende weiße Gleißen tief unter die Augenlider hätte dringen können. Schlaflos fuhr ich aus mir selbst heraus und schwitzend in etwas, das, im Rückblick betrachtet, jedenfalls nicht ich war. Dann ging ich auf und ab und im Hof umher, unerbittlich von diesem blendenden Scheinwerfer in mich und meinen Schlagschatten geteilt. Irgendwann fiel ich im Holzschuppen, in dieser Zelle, in so etwas wie Schlaf.

Tags darauf war der Edwin Horak tot. Ich erfuhr es erst später, obzwar sein Nachbar, ahnte es aber schon, als ich kein Licht mehr aus der ockerfarbenen Hauswand dämmern sah. Ich wusste es als Erster, erfuhr es aber später, erst, als die Weiber der Straße ihren flüsternden Jubelchor in ein »Der Horak ist tot« variierten.

Der Rest ist rasch erzählt. In drückendem Nebel fand das Begräbnis statt, die Schaufel Erde ward rasch in das dunkle und tiefe Viereck des offenen Grabes geworfen, die Blasmusik spielte wie eingeübt und schließlich gab es den kirtagsgleichen Leichenschmaus, der just in der Genossenschaftshalle stattfand, wo die Blasmusik nach offiziellen Angaben nie gespielt und nie geprobt hatte.

Während die Schnitzel oder wahlweise das Gulasch gebracht wurden und ich noch an meinem Begrüßungsgetränk nippte, trat eine mir unbekannte Frau zu meinem Tisch und sagte in einem klaren und inmitten des raumgreifenden Lachens und Weinens doch sehr direkten Ton: »Ich danke Ihnen, dass Sie meinen Mann in seinen letzten Wochen begleitet haben.«

Dabei hatte ich nicht einmal gewusst, dass der Horak verheiratet war.

Letale Entschuldung eines Gemeindebediensteten

In unregelmäßigen aber verlässlichen Abständen werden aus Wiener Gemeindebauten Fernseher geschmissen. Nicht etwa aus Rohheit oder einer diesen Häusern unterstellten Unkultur wegen, sondern stets im Zuge aufwendig ausgetragener Diskurse, wenn eine Pattstellung der Argumente eingetreten ist, und die Situation aus dem Sprachlichen heraus ins Objekthafte drängt. Dann windet sich gerne ein Fernseher durch das offene Fenster, oder nimmt, zumal in kälteren Jahreszeiten, den Weg durch das geschlossene. Früher, noch vor wenigen Jahren, als die vorherrschenden Geräte über eine Fernsehröhre verfügten und das Format von Übersiedlungskisten aufwiesen, erfreute sich dieser Ausdruck innerfamiliärer Diskussionslust einer großen Fangemeinde, welche sich denn an Wochenenden in den Höfen der Wiener Gemeindebauten zusammenfand und in Ungewissheit und innerer Spannung auf ein derartiges Ereignis wartete.

Seit dem Siegeszug des Flachbildschirmes ist diese Gruppe treuer Anhänger stark zurückgegangen, stellt doch das abrupte Ineinanderschieben von Flüssigkristallen nur eine Verfallsform dar, verglichen mit dem barocken Spektakel des Zerberstens mächtiger Glastuben.

Als daher am 18. August 2018 ein Fernseher aus dem sechsten Stock des Chopin-Hofes im Zweiten Wiener Gemeindebezirk flog, gab es niemanden, der dies akklamiert oder nur beobachtet hätte. Auch wäre es heute kaum der Erwähnung wert, wenn nicht das herabstürzende Objekt den Obersenatsrat Wawrik auf den Kopf getroffen und auf der Stelle getötet hätte. Dieser selbst für Gemeindebauten ungewöhnliche Umstand rief die Behörden auf den Plan, gerade auch, weil der Obersenatsrat stets gute Beziehungen zu den Ermittlungsbehörden unterhalten hatte. Diese stellten zunächst fest, dass neben dem Beamten auch ein steinernes Kamel zu Schaden gekommen war, das neben der winzigen Grünfläche des sonst verkehrstechnisch exponierten Gebäudes irgendwann zur Erbauung der Bewohner erbaut worden war. Sein Maul und wohl auch sein vorderer Höcker waren stark in Mitleidenschaft gezogen, was sowohl dem fallenden Objekt wie auch dem bestürzten Subjekt zur Last gelegt werden musste. Das strafrechtlich relevante Delikt des Vandalismus konnte in diesem konkreten Fall die detaillierten Umstände nur ungenügend berücksichtigen, weswegen es nicht zur Anwendung gebracht wurde.

Die Tatverdächtigen für den Fenstersturz – es gilt die Unschuldsvermutung – waren rasch ausgemacht und bestätigten in einzeln durchgeführter Befragung, dass sie ihres Fernsehers verlustig gegangen wären, ja, dass sie beide zum fraglichen Zeitpunkt sich in der fraglichen Wohnung, die unzweifelhaft die ihre war, befunden hätten. Mit dieser Erkenntnis allerdings war das Ende der Beweislage, die sonst als erdrückend hätte gelten können, erreicht. Denn weder war, bei einer Begehung vor Ort, die zarte Frau in der Lage, einen Fernseher in der geschmissenen Größe heben oder gar tragen oder gar werfen zu können, noch konnte dies von ihrem im Rollstuhl sitzenden Gatten glaubhaft angenommen werden. Und da es sich bei dem Opfer um einen Beamten handelte, konnte höhere Gewalt ausgeschlossen und der Akt damit nicht abgeschlossen werden.

Im Zuge eines erweiterten Ermittlungsverfahrens schließlich gelang es den Behörden dennoch, Erstaunliches zutage zu fördern. Es fand sich nämlich in den Unterlagen des