1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie

- Sprache: Deutsch

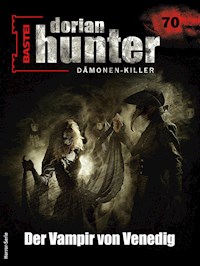

Lachend und schwatzend stiegen sie aus dem Vaporetto, um die Stühle des kleinen Straßencafés zu stürmen. Es handelte sich um Touristen aus der Schweiz, die froh waren, endlich einmal verschnaufen zu können. Sie hatten gerade den Markusplatz besichtigt, die Markuskirche ausgiebig fotografiert und auch die obligate Taubenfütterung hinter sich gebracht. Ihr Bedarf an Venedig war vorerst gedeckt.

Der Mann am Ruder des kleinen Dampfers wartete ungeduldig, bis der letzte Tourist von Bord war. Er winkte jetzt seinen beiden Helfern zu, beorderte sie nach vorn zum Bug und langte nach einem langen Enterhaken. Nachdem er sich noch einmal vergewissert hatte, dass die Touristen ihn nicht beobachteten, fischte er nach der Leiche, die im schmutzigen Wasser des kleinen Kanals schwamm ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Was bisher geschah

DER VAMPIR VON VENEDIG

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

mystery-press

Vorschau

Impressum

Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.

Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.

In der Folge beginnt Dorian die Dämonen auf eigene Faust zu jagen. Als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst, und Sullivan gründet im Keller der Jugendstilvilla die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie ein Ex-Mitarbeiter des Secret Service namens Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.

Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der die schwangere Coco Zamis zur Rückkehr in die Schwarze Familie zwingt. Es gelingt Dorian, Coco zu retten. Nach einer Flucht um den halben Erdball bringt sie ihr Kind in London zur Welt, und Olivaro muss den Thron räumen.

Coco versteckt das Neugeborene an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält. Ihre Vorsicht ist berechtigt, da bald eine neue, »alte« Gegnerin auftaucht, die Dorian aus seinem Leben als Georg Rudolf Speyer kennt: Hekate lockt den Dämonenkiller in ein Reich außerhalb der Realität, in dem er ihren Aufstieg zum Oberhaupt der Schwarzen Familie erlebt. Mit knapper Not entkommt er und bekämpft gemeinsam mit seinem alten Bekannten Kiwibin die Saat des Parasiten sowie bald darauf im Kaukasus die Jünger des grausamen Götzen. Doch sosehr diese Fälle auch Dorians Aufmerksamkeit fordern – die gefährlichste Gegnerin bleibt Hekate ...

DER VAMPIR VON VENEDIG

von Gay D. Carson

Sie merkten nichts. Lachend und schwatzend stiegen sie aus dem Vaporetto, um die Stühle des kleinen Straßencafés zu stürmen. Es handelte sich um Touristen aus der Schweiz, die froh waren, endlich einmal verschnaufen zu können. Sie hatten gerade den Markusplatz besichtigt, die Markuskirche ausgiebig fotografiert und auch die obligate Taubenfütterung hinter sich gebracht. Ihr Bedarf an Venedig war vorerst mal gedeckt.

Der Mann am Ruder des kleinen Dampfers wartete ungeduldig, bis der letzte Tourist von Bord war. Er winkte jetzt seinen beiden Helfern zu, beorderte sie nach vorn zum Bug und langte nach einem langen Enterhaken. Nachdem er sich noch einmal vergewissert hatte, dass die Touristen ihn nicht beobachteten, fischte er nach der Leiche, die im schmutzigen Wasser des kleinen Kanals schwamm.

Es handelte sich um einen jungen Mann, der etwa zwanzig Jahre alt sein mochte. Er trug Jeans, ein buntes Hemd und Tennisschuhe.

1. Kapitel

»Passt auf, sie dürfen nichts merken!«

Der Kapitän deutete hinauf zum Straßencafé. Die mit dem Reiseunternehmen vertraglich vereinbarte Rundfahrt war noch nicht abgeschlossen. Er wollte die ausgelassene Stimmung der Touristen nicht beeinträchtigen. Venedig war eine heitere Stadt, in der der Tod offiziell nichts zu suchen hatte.

Der Kapitän drückte den Toten vorsichtig an die Grundmauer und brachte ihn so aus dem Gesichtsfeld der Touristen. Er überlegte fieberhaft, wie er sich verhalten sollte. Verständigte er die Polizei, gab es den unvermeidlichen Wirbel. Auf der anderen Seite konnte er den Toten unmöglich im Wasser lassen. Er richtete sich auf und sah seine beiden Helfer an. Sie machten einen nervösen Eindruck, warteten auf seine Befehle.

Der Kapitän geriet in Panik, als oben an der Treppe des Straßencafés zwei Touristen erschienen. Sie riefen ihm etwas zu, was er nicht verstand, kamen jetzt herunter und näherten sich ihm. Der Kapitän ging ihnen schnell entgegen, wobei er einem seiner Helfer die lange Stange in die Hand drückte.

Nein, sie hatten nichts gemerkt. Sie erkundigten sich umständlich nach dem Namen eines Palazzo, der auf der gegenüberliegenden Seite des schmalen Kanals stand. Der Kapitän hörte sich reden und Erklärungen abgeben, doch im Grunde wusste er gar nicht, was er sagte. Dicke Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Weich war er in den Knien, als die beiden Schweizer wieder die Treppe hinaufstiegen. Er schien ihnen also doch die richtige Auskunft gegeben zu haben.

»Das ist Stefano«, sagte einer der beiden Helfer, als der Kapitän zurück zum Bug gekommen war.

»Stefano Grassi«, fügte der zweite Helfer hinzu und bekreuzigte sich. »Er stammt hier aus dem Viertel.«

Der Kapitän wusste mit dem Namen zwar nichts anzufangen, doch irgendwie war er erleichtert. Er witterte eine Möglichkeit, die Polizei aus dem Spiel zu halten.

»Könnt ihr seine Familie benachrichtigen?«, fragte er hastig und sah wieder hinauf zum Straßencafé. Mit der Rückkehr der Touristen war vorerst bestimmt nicht zu rechnen.

»Ich laufe sofort los«, bot sich der erste Helfer an. »Man könnte Stefano mit einer Gondel wegschaffen.«

»Beeil dich!«, drängte der Kapitän und erschrak, als oben vom Platz her ein Ruf zu hören war. Er unterdrückte einen Fluch. Ein Postbote stand neben seinem Fahrrad und beugte sich neugierig nach unten.

»Was ist los?«, fragte er unnötigerweise, denn er musste den Toten bereits gesehen haben.

»Ich – ich weiß auch nicht«, gab der Kapitän zurück.

»Das ist doch ein Grassi!«, rief der Postbote entsetzt. »Du lieber Himmel, das ist ja Stefano!«

»Schon gut, schon gut.«

Der Kapitän deutete zum Straßencafé hinüber. Er wollte noch etwas hinzufügen, doch der Postbote schwang sich bereits auf sein Rad und fuhr los. Der Kapitän wusste, dass jetzt die Polizei doch verständigt wurde. Er musste den Dingen ihren Lauf lassen. Da war nichts mehr zu machen.

Er drehte sich um und ging zurück zur Reling. Der zweite Helfer hatte den Toten vorsichtig gegen die Grundmauer geschoben und deutete entsetzt nach unten.

»Sieh dir das an!«, flüsterte er. »Sieh dir seinen Hals an! Wie ein Biss!«

Der Kapitän wusste, worauf sein Helfer anspielte. Auch er sah die beiden bläulich verfärbten Wunden am Hals des Toten. Er bekreuzigte sich und hatte plötzlich Angst. Ihm war nur zu bekannt, was man sich seit einiger Zeit in den Vierteln der Stadt zuflüsterte.

»Da ist er schon wieder«, flüsterte Christa ihrem Mann zu, während sie sich über ihren Teller beugte. »Dreh dich ganz unauffällig um, Siegfried!«

»Du redest dir bestimmt etwas ein«, versuchte er sie zu beruhigen.

»Das ist er«, wiederholte sie hartnäckig. »Ich habe doch Augen im Kopf.«

Der Ton ihrer Stimme war drängend, ließ Angst erkennen. Siegfried Gruber pfiff auf jede Höflichkeit, schob den Stuhl etwas zurück und wandte sich sehr ungeniert zum Nachbartisch um. Er wollte endlich herausfinden, von wem Christa sich seit dem Vortag verfolgt und beobachtet fühlte.

Am Tisch seitlich hinter ihm saß ein großer, schlanker Mann in einem sehr korrekten, dunklen Anzug. Sein markant geschnittenes Gesicht sah seltsam bleich, vielleicht sogar fahlgelb aus. Beherrschend in diesem Gesicht waren die großen, dunklen Augen.

Der Mann erwiderte Siegfrieds Blick mit einem neutralen höflichen Lächeln, deutete eine knappe Verbeugung an und tupfte sich den schmalen Mund mit seiner Serviette ab. Dann stand er auf und verließ seinen Tisch. Als er an Christa vorüberkam, verbeugte er sich erneut und ging dann weiter nach vorn zur Vitrine. Hier zahlte er, ehe er die Trattoria verließ. In der Tür wandte er sich noch einmal um. Sein Blick galt ausschließlich der jungen Frau. Christa spürte ein eigenartiges Prickeln auf ihrer Haut. Sie senkte den Blick, fühlte sich unbehaglich. Als sie verstohlen aufschaute, war der Mann verschwunden.

»Komische Type«, meinte Siegfried Gruber. Er bemühte sich um einen leichten mokanten Ton.

»Ist er nicht unheimlich?«, fragte Christa. »Ich glaube, dass er uns verfolgt.«

»Reiner Zufall, Christa.«

»Dieses Gesicht kann man nicht verwechseln, Siegfried.«

»Falls er sich noch einmal blicken lässt, stelle ich ihn zur Rede. Einverstanden?«

»Warum bleiben wir eigentlich noch? Warum fahren wir nicht weiter, Siegfried?«

Während sie redete, sah sie unwillkürlich wieder zur Tür hinüber. Dann glitt ihr Blick über die beiden Fenster. Ihre Nervosität hatte sich offensichtlich noch nicht gelegt.

»Liebling, wir haben für eine Woche gebucht«, protestierte Siegfried Gruber, »und wir sind erst drei Tage hier in Venedig.«

»Ich hatte mir unsere Hochzeitsreise anders vorgestellt.« Sie merkte, dass sie missverstanden werden konnte, und griff nach seiner Hand. »Natürlich ist das alles traumhaft, Siegfried. Ein schöneres Hochzeitsgeschenk hätten wir uns gar nicht machen können. Aber dieser Mensch ...«

»Sag schon, was dich bedrückt, Christa!«

Siegfried Gruber war vierundzwanzig Jahre alt, seit einer Woche mit Christa verheiratet, war Mathematiker und arbeitete im Rechenzentrum einer Computerfirma in Süddeutschland. Er war ein völlig rational eingestellter Mensch, für den alles berechenbar war. Verliebt sah er seine junge Frau an, die in ihrem ärmellosen Sommerkleidchen zauberhaft aussah. Sie war einen halben Kopf kleiner als er, schlank und hatte langes, aschblondes Haar. Christa war Kindergärtnerin und ein vom Gefühl gesteuerter Mensch. Sie war vier Jahre jünger als er und gab sich manchmal verspielt wie ein großes Kind.

»Er ist fort.« Siegfried merkte, dass sie noch immer Angst hatte.

»Dieser Mann hat es auf uns abgesehen«, sagte sie jetzt nachdrücklich. »Ich spüre das, Siegfried. Es geht etwas Unheimliches von ihm aus. Hast du nicht gemerkt, dass er eine spürbare Kälte ausstrahlte?«

»Könnte schon sein«, erwiderte er vorsichtig, um sie nicht zu verletzen. Natürlich hatte er nichts gespürt.

»Was will dieser Mann von uns?«, fragte sie nachdenklich.

»Ich schlage vor, wir fahren morgen raus nach Murano«, erwiderte er, um sie abzulenken. »Dort gibt's herrliche Glaswaren zu kaufen, Christa. Und falls dieser Typ uns noch einmal folgen sollte, werde ich unangenehm. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben.«

Er ertappte sich dabei, dass nun auch er zu den Fenstern hinüberschaute; und er gestand sich ein, dass der elegant gekleidete Mann tatsächlich ein wenig unheimlich wirkte. Aber vielleicht hing das nur mit dem Viertel zusammen, das sie sich eben angesehen hatten. Die sehr engen Gassen und schmalen Kanäle wurden von den Touristen nur selten aufgesucht. Sie waren im Verzeichnis der Reiseführer nicht besonders vermerkt. Doch gerade hier herrschte noch das echte und unverfälschte Leben der Venezianer. Es hatte ihn gereizt, quasi einen Blick hinter die Kulissen dieser Stadt zu werfen. Er wollte mehr sehen als nur die bekannten Palazzi, den Canal Grande und den Markusplatz. Insgeheim nahm er sich vor, solche Gassen und Kanäle in den restlichen Tagen ihres Aufenthalts zu meiden. Das war nichts für Christa, die wohl zu sensibel war.

Siegfried zahlte und nutzte seine Sprachkenntnisse, um sich gespielt beiläufig bei dem Wirt nach dem unheimlichen Gast zu erkundigen.

Der Wirt sah ihn daraufhin unsicher an – schien dann die Tür zu beobachten. Hatte auch er Angst? Kannte er den Fremden mit dem olivfarbenen Teint?

»Er war noch nie hier«, sagte er dann hastig. »Ich habe ihn noch nie gesehen.«

Nein, er schien sich über diesen Mann nicht weiter unterhalten zu wollen. Er hatte plötzlich hinter seiner Glasvitrine zu tun und befasste sich mit Gläsern, die er unnötigerweise polierte.

»Komm!«, sagte Siegfried Gruber und legte einen Arm um die Schultern seiner jungen Frau. Sie verließen die Trattoria und blieben auf dem schmalen Gehsteig vor dem Kanal stehen. Beide sahen fast gleichzeitig den großen, schlanken und schwarz gekleideten Mann. Er saß in einer schwarzen Gondel und ließ sich vorbeirudern. Ohne sein Gesicht zu verziehen, deutete er ein höfliches Kopfnicken an.

Nun wusste auch Siegfried Gruber plötzlich, was Beklemmung und Angst ist.

Sie hatten ihn im Wohnzimmer der kleinen und engen Wohnung aufgebahrt. Stefano Grassi, der junge Mann aus dem Kanal, lag in einem schmalen Bett, das man in die Mitte des Raumes geschoben hatte. Sein Gesicht war auf eine unnatürliche Art weiß und blutleer. Man hatte seine Hände übereinander geschoben und einen Blumenstrauß darauf gelegt.

In dem verdunkelten Raum befanden sich die Eltern des Toten, Paolo und Anna Grassi, und die Geschwister Emilio und Franca. Schweigend standen sie zu beiden Seiten des Bettes und schauten auf den Toten hinunter. Sie reagierten nicht, als die Tür sich öffnete und Hausbewohner erschienen; mit brennenden Kerzen in den Händen bauten sie sich halbkreisförmig an der Tür auf.

Es herrschte eine unwirkliche, bedrückende Stimmung. Nur das Gemurmel der Gebete war zu hören. Die Menschen schienen unter einem Bann der Angst zu stehen. Scheue Blicke galten dem Toten.

Paolo Grassi nickte seiner Frau zu und drängte sie behutsam vom Bett weg. Anna, die untersetzte, rundliche Mutter des Toten, wollte sich über ihren leblosen Sohn werfen, doch ihr Mann hinderte sie mit einer schnellen, aber energischen Bewegung daran. Während sie jetzt krampfhaft schluchzte, ließ sie sich in eine Ecke des Zimmers geleiten. Vor dem Glassturz auf der Kommode, unter der die Madonna stand, sank Anna Grassi in sich zusammen und faltete die Hände. Ihre Lippen bewegten sich im Gebet.

»Ich werde ihn finden«, sagte Emilio Grassi, der ältere Bruder des Toten plötzlich. Er war knapp dreißig Jahre alt, mittelgroß und schlank. »Ich werde ihn finden und umbringen. Ich schwöre es bei allen Heiligen, ich werde ihn umbringen.«

Er beugte sich noch einmal wie zum Abschied über seinen Bruder, zog das weiße Leinentuch oben am Hals zur Seite, starrte auf die beiden bläulich verfärbten Bisswunden. Dann richtete er sich auf und drehte sich zu den Hausbewohnern um. Er nickte ihnen nur knapp zu. Was sein musste, musste getan werden. So war das Gesetz.

Genau in diesem Augenblick war unten vor dem Haus der Motor eines Motoscafi zu hören. Emilio stutzte, lief zum Fenster und schob vorsichtig den schwarzen Vorhang zur Seite.

An einem der grauen, übermannshohen Ankerpfähle vor dem Haus machte ein Motorboot der Polizei fest. Drei uniformierte Beamte und ein ziviler Ermittler sprangen auf den schmalen Gehsteig und liefen auf die Haustür zu. Sie war fest verschlossen und sogar zusätzlich gesichert worden. Die Grassis und ihre Freunde hatten mit dem Erscheinen der Carabinieri fest gerechnet. Der Postbeamte war da richtig eingeschätzt worden.

Fäuste hämmerten gegen die Tür, Rufe wurden laut. Emilio ließ den dunklen Vorhang zurückfallen und ging an seinem Vater vorüber, der jetzt neben seiner Frau kniete und betete. Er sah seine Schwester Franca an, sagte aber nichts. Dann winkte er dem Großvater zu, der im Kreis der Trauernden an der Tür stand.

Der Lärm vor der Haustür wurde lauter. Es war nur noch eine Frage von Minuten, bis die Beamten die Tür sprengten. Sie hier oben im Trauerzimmer durften jetzt keine weitere Zeit mehr verlieren.

Hatte bisher eine unheimliche Stille geherrscht, so wurden jetzt laute Klagen ausgestoßen. Luigi, der Großvater, löste sich aus dem Kreis der Trauernden und schritt auf das schmale Bett zu. In seinen Händen hielt er einen zugespitzten Eichenpfahl von der Dicke eines kräftigen Daumens. Aus seinem Leibgürtel zog er einen Holzschlegel, den er prüfend in der Hand wog.