Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

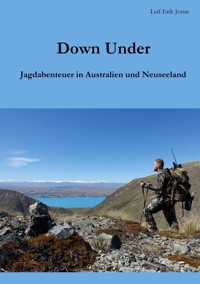

Die Faszination der Jagd tief in ungezähmter Wildnis lässt den Autor nicht los. Im Stil eines detailreichen Tagebuchs erzählt Leif-Erik Jonas in diesem Buch von zwei vielwöchigen Jagdreisen ans andere Ende der Welt. In Neuseeland waidwerkt der Abenteurer vorrangig auf Tahr, Gams, Rot-, Dam- und Weißwedelwild. In den Australischen Alpen gilt es dem Sambarhirsch, aber auch Wildziegen. Sich ganz alleine in menschenleeren Weiten zurechtzufinden und wenig vertraute Wildarten in fremdartigen Landschaften aufzuspüren, stellt den Jäger immer wieder vor große Herausforderungen - und doch ist es genau dies, was diese Form des Jagens für ihn so wertvoll macht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Neuseeland: zurück ins Paradies

01. März – Abreise

02. März – In Singapur

03. März – Ankunft

04. März – Auftakt nach Maß

05. März – Schnee

06. März – Traumhafter Pirschgang

07. März – Ein Methusalem

08. März – Missglückte Pirsch

09. März – Unbeständiges Wetter

10. März – Murphys Gesetz

11. März – Abbruch?

12. März – Geringe Motivation

13. März – Letzter Versuch

14. März – Ruhetag

15. März – Zurück in die Zivilisation

16. März – Im Motel

17. März – Fahrt gen Süden

18. März – Die ersten Weißwedel

19. März – Rares Glück

20. März – Unwetter

21. März – Wetterbesserung

22. März – Auf Gams

23. März – Vorzeitiger Rückmarsch

24. März – Ausruhen und Planen

25. März – Freizeittrubel

26. März – Ferner Anblick

27. März – Glücklicher Zufall

28. März – Hirsch in unwirtlicher Witterung

29. März – Peinlicher Patzer

30. März – Unerreichbarer Talschluss

31. März – Pirsch ohne große Ziele

01. April – Langer Fußmarsch

02. April – Improvisierte Planung

03. April – Treffen mit Gleichgesinnten

04. April – Dreifacher Reinfall

05. April – Auf Ansage

06. April – Etwas Erkundung

07. April – Gute Brunft

08. April – Abschiedspirsch

09. April – Gemütliche Rückfahrt

10. April – Nach Fairlie

11. April – Packen

12. April – Auf nach Christchurch

13. April – Heimflug

14. April – Wieder daheim

Fazit

Sambarhirsch in den Australischen Alpen

25. September – Nach Singapur

26. September – Ankunft in Australien

27. September – Glücklicher Beginn

28. September – Unglaubliches Glück

29. September – Erzwungene Umkehr

30. September – Ins Motel

01. Oktober – Hinauf zum Pass

02. Oktober – Starker Hirsch

03. Oktober – Dauerregen

04. Oktober – Guter Anblick

05. Oktober – Ziegen

06. Oktober – Kleinigkeiten

07. Oktober – Am Hauptkamm

08. Oktober – Ernüchterung

09. Oktober – Zurück in den Stanley State Forest

10. Oktober – Ein Tag ohne Jagd

11. Oktober – Unerwartete Begegnungen

12. Oktober – Im letzten Licht

13. Oktober – Frohe Erleichterung

14. Oktober – Nach Wurruk

15. Oktober – Ein Tag im Motel

16. Oktober – Auf zur letzten Jagd

17. Oktober – Kein Anblick

18. Oktober – Geburtstagspirsch

19. Oktober – Zum Auto

20. Oktober – Endlich wieder Anblick

21. Oktober – Dingos

22. Oktober – Ein ereignisarmer Jagdtag

23. Oktober – In letzter Minute

24. Oktober – Packen

25. Oktober – Abreise

26. Oktober – Heimwärts

Fazit

Kontakt

Neuseeland: zurück ins Paradies

Die Erlebnisse und Erfahrungen, die ich meinem ersten Aufenthalt in Neuseeland verdankte und in meinem Buch „Im Reich der Tahre“ in aller Ausführlichkeit geschildert habe, zählen zweifellos zu den einprägsamsten und wegweisendsten meines Lebens. Jene Jagd hatte sich Anfang 2020 zugetragen und coronabedingt ein etwas unplanmäßiges Ende genommen. So wie sie die Dinge in den darauffolgenden Monaten entwickelten, gewann ich zunehmend den Eindruck, dass eine Rückkehr in dieses so liebgewonnene Land auf viele Jahre nicht absehbar war. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass mich dieser Umstand belastete. Dennoch – oder gerade deshalb plante ich an einer zweiten Reise in dieses jagdliche Paradies.

Am 12. September 2022 kam die recht überraschende Ankündigung, dass Neuseeland seine Einreisebeschränkungen aufheben werde. Für mich war das wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Am 13. September stand meine Terminplanung und der Antrag auf temporäre Waffenlizenz war abgeschickt. Es musste so kurzentschlossen gehen, da die angegebenen Bearbeitungsfristen nicht viel Spielraum bis zum einzig sinnvollen Jagdtermin im neuseeländischen Spätsommer und Herbst ließen.

Dass ich die grundsätzliche Planung schon im Laufe der vorhergegangenen Jahre aufgestellt hatte, erwies sich dabei freilich als nützlich. Sie musste nun nur noch passend in den Terminplan geschoben werden, wobei ich recht kompromisslos vorging. Und die ganzen Abläufe kannte ich im Wesentlichen ja schon, sodass ich sie nur wiederholen musste. Vereinzelt gab es ein paar kleine Hürden zu nehmen, doch insgesamt fiel die Organisation beim zweiten Mal natürlich wesentlich leichter.

So sehr ich die vielfältigen Facetten der Auslandsjagd – beziehungsweise der Jagd im Allgemeinen – schätze, aber diese ausgedehnten Wildnisjagden in völliger Einsamkeit sind mir persönlich mit Abstand die wertvollsten. Rational begründen kann ich das eigentlich nur ansatzweise. Es ist nur zum Teil der Abenteuerfaktor. Trotz aller Entbehrungen sind sie für mich auch entspannender als alles andere Jagen. Nirgends komme ich innerlich mehr zur Ruhe. Nirgends fühle ich mich wohler. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt, in der alltägliche Dinge einen großen Wert erhalten und Sorgen wenig Platz haben. Es ist ein Jagen, bei dem eher der Weg das Ziel ist. Und es ist ein gezwungenermaßen entschleunigtes – und damit intensiver wahrgenommenes – Jagen. Im Stil eines Tagebuchs möchte ich Dich, lieber Leser, an meiner rund sechswöchigen Jagd am anderen Ende der Welt teilhaben lassen.

01. März – Abreise

Um 03:20 klingelte der Wecker. Schnell die letzten Kleinigkeiten gepackt und schon ging es Richtung München. Ich war viel zu früh dort, aber solche Zeitreserven sind mir bei derartigen Reisen wichtig.

Der Check-in verlief denkbar entspannt. Dazu trug eine Lufthansa-Mitarbeiterin, welche einige Jahre in Neuseeland gelebt hatte und sich um das Waffenprozedere kümmerte, maßgeblich bei.

Mittags hob der A350 von Singapore Airlines dann gen Singapur ab. Der Flug verlief angenehm und ruhig.

02. März – In Singapur

Am nächsten Morgen landeten wir in Singapur. Nun hatte ich mehr als zwölf Stunden Zwischenstopp vor mir. Vom letzten Mal kannte ich einen ruhigen, blind endenden Gang. Damals war er von schlafenden Reisenden bevölkert gewesen, denn der weiche und saubere Teppich war natürlich gemütlicher als die üblichen Sitzmöbel am Flughafen. Diesmal herrschte dort weitgehende Leere, sodass ich tatsächlich einige Stunden recht erholsamen Schlaf fand.

Am Abend ging es dann weiter in Richtung Christchurch. Abermals ein ereignisarmer Flug.

03. März – Ankunft

Über der Tasmansee wurde es Tag. Vormittags rückte endlich Neuseeland ins Blickfeld. Der Landeanflug führte zufälligerweise über den Talschluss des Godley Valley, wo ich vor drei Jahren meine erste Tahrjagd erlebt hatte.

Sanfte Landung in Christchurch. Wenig später ging es schon an die Einreiseformalitäten. Diesmal war der für die Waffeneinfuhr zuständige Polizist noch besser als bei meiner letzten Reise. „Das haben wir gleich”, meinte er, noch bevor er sich irgendetwas angesehen hatte. Nach einer minimalistischen Kontrolle der Waffe reichte er mir die temporäre Waffenlizenz mit den Worten: „Du solltest sie immer bei dir führen, aber es wird ohnehin niemand danach fragen.“ Einfach wohltuend, wie entspannt man in Neuseeland ist.

Weiter ging es zum Bio-Zoll. Kurzes Gespräch über den Inhalt des Gepäcks und vor allem die Sauberkeit der Jagdausrüstung. Dann: „Du bist ja nicht zum ersten Mal hier, also kennst du die Vorschriften.“ Keine Kontrolle. Dann wurde ich vom Polizisten noch persönlich zur Tür geleitet.

Und dort hatte ich Pech, denn ich geriet durch puren Zufall in eine Stichprobenkontrolle, welche die Qualität der Arbeit des Bio-Zolls überprüfen sollte. Daher musste ich nun doch alles auspacken, da sämtliche Ausrüstung auf anhaftende Erde, Grassamen und dergleichen kontrolliert wurde. Natürlich entsprach alles den Vorschriften. Und die Beamtin war ohnehin so großmütterlich-neuseeländisch nett, dass diese Kontrolle – abseits des Zeitverlustes – keinerlei Ärgernis war.

Dann hinaus aus dem Flughafengebäude. Ein Shuttlebus brachte mich zur Leihwagenfirma. Dort erhielt ich anstelle des gebuchten Toyota Yaris einen rundum etwas ramponierten Mazda Demio – hinsichtlich Verkehrstauglichkeit fast schon grenzwertig. Mein Scherz „Gut so, dann fallen weitere Schäden wenigstens nicht auf“ kam nicht besonders gut an.

Im Linksverkehr fand ich mich besser zurecht als noch vor drei Jahren. Und irgendwie fühlte sich auch sonst alles mehr wie ein Heimkommen als wie ein Reisen an. Zuerst ging es zu einem Jagdgeschäft, um eine schon aus Österreich getätigte Bestellung – gefriergetrocknete Mahlzeiten, Gaskartuschen, wasserfeste Streichhölzer und dergleichen – abzuholen. Dann weiter zu einem Supermarkt und all das gekauft, was ich in den nächsten beiden Wochen benötigen würde.

Das alles ging schneller als erwartet. Auch Müdigkeit und Jetlag spürte ich diesmal kaum. Deshalb war es mir möglich, noch heute an den Ausgangspunkt meiner ersten Jagd zu fahren. Und das war angesichts der Wettervorhersage von großem Wert, denn ab Mittag des neuen Tages war Schlechtwetter prognostiziert.

Die erste Jagd sollte in der Ben Ohau Range, westlich des Lake Pukaki, stattfinden. Vorrangig sollte es hier auf Tahr gehen, wobei Gams nicht ausgeschlossen war. Das Gebiet war mir durch ein YouTube-Video aufgefallen: Die gezeigte Landschaft hatte ich auf Luftbildkarten zuordnen können. Die Gegend war landschaftlich sehr reizvoll, aber auch in mancher Hinsicht anders als das bisher Kennengelernte. Besonders der lichte Kiefernjungwuchs in den tieferen Lagen gefiel mir und verlieh der Landschaft einen nordamerikanischen Eindruck.

Am Abend erreichte ich unweit des Westufers des Lake Pukaki jenen Parkplatz, der mir als Ausgangspunkt für die geplanten zwölf Jagdtage in der Ben Ohau Range dienen sollte. Ein junger Neuseeländer traf ein. Wir kamen ins Gespräch. Er erzählte, dass er auf Freunde warte, mit welchen er unweit des Mount Cook klettern wollte. Auch fragte er mich, auf was ich jagen wolle. Zu meiner Überraschung stellte sich heraus, dass er gar nicht wusste, was ein Tahr ist. Da ahnte ich schon, dass er von der Nordinsel stammen musste, wo es keine Tahre gibt – und im weiteren Gespräch bestätigte sich das. Dennoch war er der Jagd gegenüber äußerst positiv eingestellt – so, wie die meisten Neuseeländer.

Noch den Rucksack für den Abmarsch am neuen Morgen gepackt. Dann im Auto übernachtet.

04. März – Auftakt nach Maß

Etwa um halb 6 brach ich in Richtung Tahrgebirge auf. Es war eine laue Sommernacht. Mein Ziel war es, möglichst früh den geplanten Campplatz zu erreichen, weil ab der Mittagszeit mit Regen zu rechnen war. Im Rahmen meiner Planungen hatte ich auf Luftbildkarten sehr nah beieinander bereits zwei potenziell geeignete Stelle gefunden und im Garmin inReach markiert. „Geeignet“ bedeutete dabei dreierlei: nicht allzu weit vom Bach entfernt und dennoch nicht überflutungsgefährdet, topografisch günstiger Ausgangspunkt für die meisten Pirschgänge und halbwegs kurze Vegetation. Besonders Letzteres schränkt die Möglichkeiten in einem von Tussockgras dominierten Jagdgebiet stark ein, denn zwischen den mitunter bis zu mannshohen Grashorsten lässt sich kein Zelt aufstellen.

Zuerst folgte ich einem Fahrweg durch sanft hügeligen Wald. Er wäre mit einem Geländefahrzeug leicht zu bewältigen gewesen, doch es handelte sich ohnehin um Privatland, welches man ohne entsprechende Erlaubnis nur zu Fuß und nur entlang dieses Weges queren durfte.

Dann führte der Weg hinaus auf weitläufige Grasebenen. Allmählich dämmerte es. Und gerade als es richtig Tag geworden war, erreichte ich die Grenze des Staatslandes. In einiger Entfernung gewahrte ich hier eine Bewegung unweit der Grenze. Es war ein kleines Rudel Rotwild, das unschlüssig hin und her flüchtete und schließlich vom Privatland in den Kiefernwald des Staatslandes herüberwechselte. Ich erkannte einen Schmalspießer im Bast, zwei oder drei verschiedene Stücke Kahlwild und einen schwarzstangigen Hirsch. Der Hirsch war recht gut, doch in dieser Situation war ihm nicht beizukommen: Durch die hohe Vegetation und den flachen Blickwinkel konnte ich weder die Distanz messen noch eine gute Schussposition einnehmen – einmal ganz abgesehen davon, dass die Büchse ungeladen auf den Rucksack geschnallt und der Streifen zwischen Jagdgebietsgrenze und Waldrand nur wenige Meter breit war. Und nach weniger als zwei Stunden Fußmarsch fühlte ich mich ohnehin noch nicht wirklich im Jagdmodus: Mein vorrangiges Ziel war ja nicht das Streckemachen, sondern das jagdliche Abenteuer tief in völliger Wildnis. Bemerkenswert war dieser Anblick jedoch so oder so, denn eigentlich sollte Rotwild hier nicht vorkommen.

In dieser Gegend ist die rasche Ausbreitung der nicht einheimischen Kiefern aus ökologischer Sicht ein großes Problem, weshalb vom Hubschrauber immer wieder Herbizide ausgebracht werden. Tatsächlich lief während meines Aufenthalts ein solcher Einsatz, aber außerhalb der von mir bejagten Täler. Überall im Jagdgebiet traf man auf abgestorbene Baumgruppen und Einzelkiefern, welche vergangenen Herbizideinsätzen zum Opfer gefallen waren.

Ich erreichte eine Stelle, wo die Vegetation kurz genug war, um aus liegender Position zwei Probeschüsse abzugeben. Sie trafen unwesentlich links und in der richtigen Höhe – die Büchse hatte den weiten Flug also unbeschadet überstanden.

Nach insgesamt etwa drei Wegstunden und gut neun Kilometern erreichte ich die Baikie Hut, eine einfache Hütte. Der Blick ins Hüttenbuch war unerwartet interessant. Er zeigte, dass dieses Gebiet kaum vom Jägern frequentiert wird. Es fand sich kaum eine Handvoll Eintragungen pro Jahr – und ich war der erste Jäger seit Weihnachten. Vielen dieser Einträge war zu entnehmen, dass kein Wild in Anblick gekommen sei – die letzte erfolgreiche Jagd lag rund zwei Jahre zurück. Wanderer, Bergsteiger und Mountainbiker nutzten diese Hütte hingegen häufiger.

Hier endete der Fahrweg. Ich hatte erwartet, zumindest einen Hauch von Fortsetzung vorzufinden oder entlang des Talgrundes ein halbwegs bequemes Gehen zu haben. Doch das Gegenteil war der Fall: hohe Grashorste, dichtes Buschwerk, Jungwuchs, Löcher und Sumpf. Unmittelbar am Bachufer gab es gar kein Vorankommen, also hielt ich mich etwas oberhalb, um in das Tal des Duncan Stream hineinzuwandern. Dennoch war es ein Gelände, in dem es mit schwerem Rucksack ein äußerst mühsames Vorankommen ist. Einmal hörte ich das Plätschern eines Rinnsals, sah es aufgrund der dichten Vegetation aber nicht – und trat plötzlich ins Leere, da sich dieses überwucherte Rinnsal tief in den Boden eingeschnitten hatte. Natürlich kam ich vornüber zu Sturz und hatte Glück, dass der knapp knietiefe Spalt meinem Bein ausreichend Platz bot, denn sonst wäre eine schwere Verletzung und das Ende der Jagd unausweichlich gewesen. Fortan war das Gehen stellenweise eher ein ermüdendes Vorwärtstasten, um das Risiko zu minimieren. Ich war ehrlich gesagt etwas geschockt, wie tückisch das Gelände war, ohne dass man es ihm ansah und ohne dass ich schon besonders weit ins Jagdgebiet vorgedrungen war. Fast wünschte ich mir die Blockfelder mit ihren kippenden Felsbrocken zurück, die ich auf meiner ersten Tahrjagd vor drei Jahren so verflucht hatte.

▲Blick talauswärts auf die Ebenen

Bleibe für die nächsten 11 Nächte▼

▲Nicht die beste Schussposition

Tahrgeiß vom ersten Jagdtag▼

Hin und wieder hielt ich an, um die Hänge abzuglasen, denn allmählich hatte ich die Hoffnung, Tahre – oder eventuell auch das spärlich vorhandene Gamswild – in Anblick zu bekommen. Doch nichts. Es war heiß geworden, aber immerhin wurde der Untergrund etwas weniger mühsam.

Als ich von den ausgekundschafteten Campplätzen nicht mehr weit entfernt war, setzte ich mich noch einmal zum Abglasen nieder. Und dabei entdeckte ich in einer Entfernung von rund 2,5 Kilometern tatsächlich einen Tahr in einem Schottergraben eines Seitentales des Duncan Stream. Durchs Spektiv sah ich sogar noch einen zweiten, der am Rande einer Tussockgraszunge lagerte.

Um planen zu können, kontrollierte ich die Wettervorhersage. Der Beginn des Regens war nun für die Nacht vorhergesagt. Das bedeutete, dass ich es noch heute auf diese Tahre versuchen konnte. Sollte ich einen Teil meiner Ausrüstung am beabsichtigten Zeltplatz deponieren und das Camp erst nach der Jagd errichten? Oder erst das Zelt aufbauen und dann jagen? Ich entschied mich für Letzteres, denn so hatte ich einen trockenen Rückzugsort, falls das Schlechtwetter doch früher aufziehen sollte.

Das letzte Wegstück war recht schnell geschafft. Dennoch hatte ich für die drei Kilometer von der Baikie Hut bis hierher mehr als zwei Stunden benötigt, sodass es schon bald Mittag war. Unweit eines der vorab markierten Campplätze entschied ich mich für eine moosige Fläche, schlug das Zelt auf, verstaute alle nicht benötigte Ausrüstung, aß und trank etwas. Dabei begegnete ich einem verwilderten Frettchen – eine der wenigen Raubwildarten Neuseelands.

Das alles dauerte etwa anderthalb Stunden. In dieser Zeit lagerten die Tahre. Als ich gegen 13 Uhr aufbrach, kam jedoch Bewegung ins Wild. Deshalb verwarf ich meine Überlegung, die mühsamere Pirschroute zu wählen und das Wild von der Seite her anzugehen. Um schneller zu sein und mehr Pirschrouten zur Auswahl zu haben, wollte ich es von unten probieren.

Um in das Seitental hineinzugelangen, musste ich zunächst den Duncan Stream queren. Etwa 300 Meter stromaufwärts fand ich eine Stelle, wo dies dank der Gamaschen trockenen Fußes möglich war. Ich speicherte den Punkt ins inReach ein, um ihn auch bei Nacht oder Nebel wiederzufinden. Dann wanderte ich in das Seitental hinein. Auch hier kam man aufgrund des oft brusthohen Tussockgrases, welches vom nadelspitzen Speergras durchsetzt war, nur mühsam voran. Das Speergras war dabei besonders unangenehm, denn es sticht mühelos durch Gamaschen, Hosenbeine und Haut.

Gedeckt war ich zum Wild vorerst nicht. Irgendwann waren es plötzlich sogar vier Stücke. Zuerst ästen sie im Tussock, dann wechselten sie dem Grabengrund entgegen. Schließlich wurden sie vom seitlichen Grat des Schottergrabens überriegelt. Dafür jedoch drehte der Wind und blies nun fast exakt Richtung Wild. Deshalb hielt ich mich nahe am Bachbett, in der Hoffnung, meine Witterung würde eher das Seitental als in den Graben hinaufgeblasen. Schließlich war ich weit genug gekommen, um wieder zum Wild hinaufzusehen. Für einen Schuss war es zu weit, aber ich würde gedeckt noch etwas näher herankommen. Dazu musste ich aber weg vom Bach und hin zum Hangfuß – das war des Windes wegen durchaus riskant, aber ich vertraute auf das Verhalten dieser Wildart, das ich vor drei Jahren nicht als außergewöhnlich scheu erlebt hatte.

Noch bevor ich mein Ziel erreicht hatte, entdeckte ich weiter oben im Graben einen eigenartigen Fleck. Es war ein Tahr, in Wirklichkeit sogar vier – meine vier, die längst Wind bekommen hatten und sich mehr oder minder flüchtig empfahlen. Ich richtete noch das Spektiv ein: Es handelte sich um einen etwa vierjährigen Bullen sowie drei ganz junge. Hoch droben verließen sie den Graben seitlich und wechselten über einen Quergrat hinüber in den Abschlusskessel des Seitentales. Mich beschlich eine erste Ahnung, dass die Tahre hier bedeutend scheuer waren. Und diese Ahnung sollte sich im Laufe der folgenden Tage mehr als bestätigen.

Noch sah ich Chancen. Also weiter das Seitental hinauf, nun aber tief am Gegenhang, um besseren Wind zu haben. Als ich den Kessel, der in seinem unteren Abschnitt seinerseits aus zwei parallelen Gräben besteht, weitgehend einsehen konnte, war kein Wild zu sehen. Dennoch setzte ich mich nieder. Irgendwann entdeckte ich mein Rudel: Ganz oben wechselte es am Grat zügig dem höchsten Gipfel entgegen, etwa einen Kilometer und viele Höhenmeter entfernt. Das war aussichtslos.

Viel tiefer am Hang steinelte es, doch kein Wild war zu entdecken. Ich wollte gerade den Rückweg antreten, da sah ich im Grabengrund des rechten Kesselgrabens ganz kurz braune Decke zwischen dem Gras, etwa 500 Meter entfernt. Ich war mir gar nicht sicher, ob es ein Tahr war oder vielleicht eher eine Sau – ich hatte beim Heraufgehen nämlich auch Brechstellen gefunden, obwohl für dieses Gebiet kein Vorkommen verwilderter Schweine angegeben war. Aber egal – mir war beides recht! Also los! Ich ging annähernd hangparallel Richtung Wild. So tief am Hang, dass der Grabengrund knapp überriegelt war – aber doch so hoch wie möglich, um den Wind nicht völlig gegen mich zu haben.

Nach etwa 150 Metern sah ich das Wild wieder. Es war ein kleines Rudel Tahre. Das Problem war jedoch, irgendeine auch nur annähernd geeignete Schussposition zu finden, denn das Tussockgras war überall hoch. Halb gedeckt erreichte ich einen kleinen Graben, legte etwas weiter oben den Rucksack ab und krabbelte schließlich nur mit der nötigsten Ausrüstung im Tussock noch etwas höher, bis ich von einer angedeuteten Kante etwas freieres Schussfeld hatte. Nachdem ich einige Grashalme entfernt hatte, war es frei genug.

Nächstes Problem: Der Hang stieg nach links an, sodass ein ruhiges Schießen nur im Linksanschlag möglich war. Das hatte ich schon öfters praktiziert und war für sich genommen kein größeres Problem. Aber zwischen den Grashorsten gab es nur eine einzige Schussposition – und die ließ bergseitig nicht einmal Platz für die linke Abzugshand. So musste ich den Schaft in die linke Schulter ziehen, aber mit rechts abziehen – das hatte ich bisher erst einmal getan, und zwar auf Nahdistanz. Allerdings sah ich keinen Grund, warum das auch auf größere Entfernung nicht funktionieren sollte.

Durchs Spektiv sprach ich die Stücke an. Es waren zwei Geißen und zwei Kitze. Die eine Geiß war auffallend blass gefärbt, was beim Gamswild ein recht sicheres Zeichen für hohes Alter ist. Dennoch schien mir diese Geiß weitaus jünger zu sein als die andere Geiß, welche recht dunkel und trophäenmäßig deutlich stärker war. Ich entschied mich für Letztere. Hier sei dazu gesagt, dass Tahrkitze um diese Jahreszeit nicht mehr gesäugt werden und der Abschuss der zugehörigen Geißen absolut vertretbar und üblich ist.

Es waren 348 Meter, sodass ich das Absehen um sieben Rasten verstellte. Das Zweibein der Büchse hatte ich lang ausgezogen, der Hinterschaft ruhte auf meiner Jacke. Dennoch stand das Fadenkreuz aufgrund des verrenkten Anschlags nicht so ruhig, wie es zu erwarten wäre – ich war mir aber sicher, dass es für einen sauberen Schuss genügen würde.

Die Geiß stand zwar breit, war aber von einem lichten Grashorst halb verdeckt – da hätte man durchaus schießen können, aber es war ein vermeidbares Risiko, also wartete ich. Endlich wurde das Blatt frei. Der Schuss brach etwas früher als beabsichtigt, aber ich meinte, gut abgekommen zu sein.

Das Rudel flüchtete nach rechts, war kurz überriegelt und wurde etwas höher am Schotter wieder frei. Es waren immer noch vier Stücke. Um den notwendigen Schusswinkel zusammenzubringen, schob ich meine Jacke nun unters Zweibein. Das Wild verhoffte. In solchen Augenblicken handelt man intuitiv. Und weil ich immer noch die Gleichung „hell ist alt“ im Kopf hatte, erfasste das Fadenkreuz auf später gemessene 325 Meter fast unbewusst die blasse Geiß. Draußen war der Schuss – und quasi zeitgleich wurde ich mir meiner Verwechslung bewusst. Das Rudel flüchtete hangparallel auf mich zu, vom Schotter ins Tussock hinein. Zuerst wirkten alle Stücke gesund. Nach vielleicht 20 Metern verhofften die helle Geiß und ihr Kitz – die Geiß war sichtlich schwer getroffen und schien dem Zusammenbrechen nahe, lehnte sich quasi an den Hang.

Deshalb schaute ich mit dem Spektiv nach der alten Geiß, um sicherzugehen, dass sie gefehlt war. Grundsätzlich wollte ich nämlich nur ein Stück erlegen, aber falls sie angeschweißt gewesen wäre, hätte ich natürlich keine Wahl gehabt. Sie war gesund, verhoffte bald und äste sogar weiter. Als ich zur jungen Geiß zurückblickte, hatte sie sich samt ihrem Kitz mitten am freien Hang in Luft aufgelöst. Die alte Geiß äugte aber immer dorthin zurück, wo die beiden zuletzt gestanden waren, sodass ich mir recht sicher sein konnte, dass sie dort lag.

Die Verwechslung der beiden Geißen war grundsätzlich natürlich nicht schlimm. Die eine Geiß war kein besserer Abschuss als die andere – nur mir persönlich wäre die alte halt lieber gewesen und auch der Fehler an sich wurmte mich. Andererseits hatte ich mir vorgenommen, den erstbesten Tahr zu erlegen und im weiteren Verlauf der Jagd wählerischer zu werden – insofern passte es eh. Und da es vor drei Jahren mit einer Geiß nicht geklappt hatte, war mir diese geringe Geiß ohnehin lieber als einer der Bullen aus dem zuerst angepirschten Rudel.

Eine Viertelstunde wartete ich noch zu. Es begann zu regnen und es wurde zunehmend nebelig. Schließlich ging ich zum ersten Anschuss, denn ich war so gut abgekommen, dass ich mittlerweile recht zuversichtlich war, dass es in Wirklichkeit fünf Stücke gewesen waren, von denen ich im hohen Gras nur vier gesehen hatte, sodass die zuerst beschossene Geiß unweit des Anschusses liegen mochte. Dem war aber nicht so. Ich fand sogar auf Anhieb den Kugelriss, denn der Anschuss befand sich vor einem markanten Speergrashorst auf einer moosigen Fläche.

Die dunkle Geiß und ihr Kitz hatten sich selbst jetzt aus meiner Anwesenheit nicht viel gemacht. Man hatte den Eindruck, dass sie auf ihre Rudelmitglieder warten würden.

Dann stieg ich zum zweiten Anschuss hinauf. Als ich den Übergang vom Schotter ins Tussock erreichte, sprang die geringe Geiß unerwartet vor mir aus dem Wundbett und flüchtete. Ich riss die Büchse von der Schulter, fuhr mit – und da verhoffte sie halbspitz abgewandt auf 50 Meter, sodass ich die Kugel weich zielte, damit sie in die Kammer vordringen würde. Die Geiß flüchtete weiter, allerdings sichtlich noch schwerer getroffen. Sie verschwand über eine nahe Hangkante in den Nebel. Bald war ich dort. Die Geiß lag zehn Meter vor mir – und weil noch etwas Leben in ihr war, setzte ich ihr den erlösenden Schuss aufs Blatt. Der erste Schuss hatte eine gute Handbreit hinterm Blatt getroffen – hauchknapp zu weit hinten. Der zweite hatte gut gepasst. Das Kitz blieb die ganze Zeit verschwunden. Es musste unbemerkt in eine andere Richtung geflüchtet sein. Die dunkle Geiß und ihr Kitz sah ich noch im Nebel abspringen.

Über meine Schussleistung war ich nicht glücklich. Aber es hatte ein gutes Ende genommen und die zweijährige Geiß war letztendlich weniger als hundert Meter vom Anschuss zur Strecke gekommen. Und wenn etwas gut endet, macht man sich nicht allzu viele Gedanken darüber. Ohnehin galten meine Gedanken eher dem sich weiter verschlechterndem Wetter, der nahenden Nacht und dem weiten Rückweg zum Camp, einschließlich der Querung des möglicherweise anschwellenden Baches.

Glücklich war ich aber darüber, dass sich der Erfolg gleich am ersten Jagdtag eingestellt hatte und ich nach drei Jahren tatsächlich wieder einen Tahr – diese so geschätzte und so faszinierende Wildart – erbeutet hatte. Das frühe Waidmannsheil war nicht nur aus Sicht der Fleischversorgung äußerst willkommen, sondern erleichterte natürlich auch ein entspanntes, selektiveres Jagen an den elf noch vor mir liegenden Tagen im Tahrgebirge.

Das Fotografieren beschränkte ich des Regens wegen auf ein Minimum. Dann löste ich so viel Wildbret aus, wie ich erwarten konnte, verwerten zu können. Am frühen Abend trat ich den Rückweg zum Zelt an: zwei bis drei Kilometer und etwa 350 Höhenmeter im meist hohen und regennassen Gras. Ich war ehrlich überrascht, wie trocken mich die Regenkleidung hielt, denn es war ihr erster ernsthafter Praxiseinsatz.

An diesem Tag legte ich insgesamt knapp 20 Kilometer zurück – erst mit schwerem Rucksack, dann in unwegsamem Gelände. Deshalb war ich mittlerweile durchaus erschöpft, sodass ich besonders froh war, nach etwa zwei Gehstunden kurz vorm Zunachten wieder am Camp anzulangen.

05. März – Schnee

Nach den Mühen und dem Erfolg des Vortages hatte ich keine großen Pläne. Ausschlafen und Ruhetag. Und aufgrund des Regens wäre mir ohnehin wenig anderes übriggeblieben.

Als ich am Vormittag aus dem Zelt lugte, war ich verblüfft: Es hatte in der Nacht ganz heruntergeschneit. Am Camp lag zwar nur etwa ein Zentimeter. Aber die Hochlagen waren tiefwinterlich. Das hatte ich aufgrund der empfundenen Temperaturen nicht ansatzweise erwartet, denn die Nacht war mir angenehm warm vorgekommen. Dies musste vorrangig meiner neuen, besser isolierenden Liegeunterlage geschuldet sein.

Der Schnee schränkte meine Möglichkeiten für die nächsten Tage nicht wenig ein. Ich wollte gerne weite Pirschgänge unternehmen, aber im Talschluss und im Gipfelbereich lag so viel Schnee, dass mir die Sache zu heikel war. Der Tahrlebensraum ist gefährlich genug. Ohne Steigeisen, welche ich aus Gewichtsgründen nicht mitgenommen hatte, musste ich die schroffsten Gebiete bei Schneelage meiden.

In den Mittagsstunden hörte der Regen auf, sodass ich aus dem Zelt kroch. Der Tag verging mit dem Zubereiten von Tahrwildbret, der Vorpräparation der Trophäe und dem Trocken von Ausrüstung.

Außerdem gab ich einige Probeschüsse ab, weil ich nach den Schüssen vom Vortag etwas verunsichert war. Dies ergab insgesamt zwar keine gravierende Abweichung, bestätigte aber das Ergebnis der beiden vorhergegangenen Probeschüsse: eine gewisse Linkstendenz. Deshalb korrigierte ich nun um 0,5 MOA nach rechts. Damit hätte auch der gestrige Erstschuss auf die junge Geiß die Kammer gefasst. Und der Fehlschuss auf die alte Geiß? Entweder war er dem ungewohnten Anschlag geschuldet gewesen – oder vielleicht hatte das Geschoß nahe der Mündung doch einen Grashalm gestreift. Jedenfalls war er der erste Fehlschuss seit meiner Tahrjagd vor drei Jahren gewesen und irgendwie beschlich mich das Gefühl, dass die herausfordernden Umstände, die das Jagen auf diese Wildart in diesem Gelände mit sich bringen, solche Patzer begünstigen.

Im Laufe des Tages besserte sich das Wetter weiter und in den tiefen Lagen schmolz der Schnee. Die Abendstunden nutzte ich, um vom Camp aus abzuglasen. Recht weit oben auf dem Grat, der in Richtung Zelt herabzog, entdeckte ich acht Tahre, etwa zwei Kilometer entfernt. Ein guter Bulle war dabei, den ich auf knapp zwölf Inch und fünf bis sechs Jahre schätzte. Zudem ein etwas geringerer und mehrere junge Bullen sowie einige Stücke, bei denen es sich entweder um Geißen oder um ganz junge Bullen handelte.

In relativ kurzer Zeit machte das Rudel im oftmals felsigen Gelände nicht wenig Strecke und stand bald deutlich weiter drinnen im Tal. Für heute war ich aufgrund der Entfernung und der benötigten Zeit chancenlos, aber für den neuen Tag machte ich mir durchaus Hoffnungen.

06. März – Traumhafter Pirschgang

Aufgrund der Schneelage und des Anblicks vom Vorabend wollte ich den Duncan Stream ein Stück hinaufwandern und dann gegebenenfalls Richtung Osten auf einen relativ niedrigen Grat hinaufsteigen. Dieser Grat reizte mich allein schon aufgrund seines Blicks auf den Lake Pukaki.

Um 05:30 läutete der Wecker und eine halbe Stunde später ging ich los. Ich fühlte mich nicht völlig fit und die unvorteilhafte Vegetation tat ihr Übriges.

▲Schnee am Duncan Stream

Der türkisblaue Lake Pukaki▼

Um 7 Uhr genügte das Licht zum Abglasen. Lange kein Anblick. Dann etwa dort, wo ich das Rudel am Vorabend entdeckt hatte, ein einzelner Tahr – ein junger Bulle. Weiter rechts sah ich hoch oben auch etwas, das wie ein Tahr wirkte. Der Blick durchs Spektiv zeigte sogar vier Stücke und später waren es dort gar fünf. Es handelte sich um junge bis mittelalte Geißen und Kitze.

Kurz überlegte ich, ob ich es versuchen sollte, entschied mich aber dagegen. Zum einen war es fraglich, ob man an das Wild herangekommen wäre. Zum anderen wollte ich heute selektiver jagen und mich darauf konzentrieren, eine alte Geiß oder einen guten Bullen aufzuspüren. Das lag auch daran, dass mir das Erkunden und Erleben der faszinierenden Landschaft nun wichtiger war als die Pirsch auf einen geringen Tahr. Am Rückweg zum Zelt wollte ich weniger wählerisch sein, falls sich eine Chance bieten sollte. Die Wetterprognose war nämlich durchwachsen bis schlecht, sodass die Jagdmöglichkeiten in den nächsten Tagen eingeschränkt waren und mir frisches Wildbret gewiss nicht unrecht war.

Ich ging immer ein Stück weiter, glaste ab und setzte meinen Weg fort. Drei weitere Tahre bekam ich in Anblick – wie auch schon die anderen Stücke am ostexponierten Hang des Duncan Stream. Alle wären schwer zu erreichen gewesen und waren ohnehin nichts Aufregendes.

Auf einem Stein saß ein Weta, das vielleicht skurrilste Insekt Neuseelands: eine riesige, plumpe, flügellose Heuschrecke. Als ich mich dem ersten von zwei Seen des Tales näherte, kam ein Paradieskasarka herangestrichen und fiel nicht weit entfernt ein.

In den Mittagsstunden stieg ich den westexponierten Hang auf meinen Zielgrat hinauf. Mittlerweile fühlte ich mich fitter. Doch da um diese Tageszeit ohnehin kaum mit Anblick zu rechnen war, ließ ich mir Zeit. Unmengen an Eidechsen wuselten in der Vegetation herum.

Nach etwa zwei Stunden erreichte ich den Grat, von wo sich ein traumhafter Blick zum Lake Pukaki auftat. Dem Grat folgte ich noch ein Stück taleinwärts. Dort rastete ich eine ganze Weile und glaste meine Umgebung immer wieder ab. Anblick hatte ich keinen.

Dann ging ich weiter. Zuerst noch etwas taleinwärts, bevor ich umkehrte und dem Grat talauswärts folgte. Am harten Schotter war es ein äußerst entspanntes Ausschreiten und eine Wohltat im Vergleich zum übrigen Gelände. Ich sah in immer neue Einschnitte hinein, doch nirgends stand Wild.

Schließlich stieg ich Richtung Camp hinab. Als ich schon wieder im Talgrund angekommen war, entdeckte ich doch noch einen Tahr – einen etwa vierjährigen Bullen. Er stand annähernd dort, wo ich am Vorabend das Rudel in Anblick gehabt hatte – und gar nicht allzu hoch am Hang. Ich rechnete mir aus, dass mir weniger als eine Stunde Tageslicht verblieb. Das würde nicht genügen. Also probierte ich es nicht, sondern ging zurück zum Camp, wo ich gegen 20 Uhr eintraf. In Wirklichkeit dämmerte es später, als ich angenommen hatte, sodass ich es vermutlich geschafft hätte. Allerdings wäre mein Verlangen, nach diesem langen Jagdtag noch einmal etliche hundert Höhenmeter zu bewältigen, ohnehin nicht das größte gewesen.

Jedenfalls äste der Tahr im Tussock, wechselte dann nach links ein wenig in das Seitental hinein, verschwand vorübergehend und stand später plötzlich wieder an derselben Stelle wie am Anfang.

07. März – Ein Methusalem

Um 06:30 läutete der Wecker. Mein Ziel für heute war, den erstbesten Tahr zu erlegen – allein schon, um für frisches Wildbret zu sorgen. Da der Schnee die Möglichkeiten weiterhin einschränkte, wollte ich mich auf das campnahe Gebiet konzentrieren. Insbesondere hoffte ich auf den einzelnen Bullen vom Vorabend. Sollte ich diesen vom Camp aus nicht entdecken, wollte ich das Seitental in Richtung des Erlegungsorts meiner Geiß hineingehen.

Nach nur kurzem Abglasen hatte ich wirklich zwei Tahre in den Linsen – etwa dort, wo der einzelne Bulle gewesen war, nur etwas höher. Um an diese beiden heranzukommen, musste ich ein Stück in das Seitental hinein und dann durch einen Graben steil bergwärts.