16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Transit

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Eine Begegnung mit einem Land, das drauf und dran ist, im Mord und Terror der verschiedenen Drogenbarone und -kartelle zu versinken und sich moralisch aufzugeben; ein Land, in dem viele die Wahrheit nicht mehr wahrnehmen wollen, weil die Wahrheit tödlich ist bzw. die Wahrheit von ihnen Widerstand abverlangen würde - Widerstand, zu dem sie nicht mehr fähig sind bzw. sie garantiert zu den nächsten Opfern machen würde. Das könnte tatsächlich ein Modell werden dafür, wie die Menschheit zugrunde gehen kann ... Jeanette Erazo Heufelder, aus Südamerika stammend, hat sich mit viel Mut und viel Kenntnis auf eine Route begeben, in der sich ein Inferno auftut - und hat dabei ihre Augen offen behalten: für falsche Erklärungen und Vertuschungen, für historische - Opium und Morphium im Ersten und Zweiten Weltkrieg - und aktuelle Hintergründe - rasant wachsender Kokainkonsum in den "besseren" nordamerikanischen und europäischen, also auch unseren Gesellschaften, ohne den die Macht und der Reichtum der mexikanischen Drogenbarone gar nicht denkbar wäre. Insofern hat sie ein Buch geschrieben nicht nur über das grausame, aber ferne Mexiko, sondern auch exemplarisch darüber, welche Verantwortung wir tragen für die dramatische Brutalisierung dieser Welt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 361

Ähnliche

© 2011 by :TRANSIT Buchverlag

Postfach 12 11 11, 10605 Berlin

www.transit-verlag.de

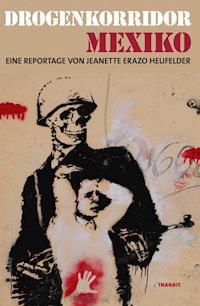

Umschlaggestaltung, unter Verwendung eines Fotos: Stencil, Oaxaca, von Knut Hildebrandt (www.knut-hildebrandt.de), und Layout: Gudrun Fröba eISBN: 978-3-887-47275-7

Jeanette Erazo Heufelder

DROGENKORRIDOR

MEXIKO

Eine Reportage

INHALT

Was ist in Mexiko los?

CULIACAN

Blutige Balladen

BADIRAGUATO

Hier passiert nichts!

CREEL UND CUSARERE

Chronik eines angekündigten Massakers

CUAUHTEMOC

Manitoba

CHIHUAHUA

Der Tod und die Frauen

VON CHIHUAHUA NACH MADERA

Busplaudereien

MADERA | NAMIQUIPA | BENITO JUAREZ | VILLA AHUMADA

Wo Geschichte auf Gegenwart trifft

Den Platz aufheizen

Die neuen Caciques

LEBARON

S.O.S. Chihuahua

CIUDAD JUAREZ

Wie hoch ist die Quote?

Ein neuer Industriekorridor

Dank

Quellen

WAS IST IN MEXIKO LOS?

Ob ich El Infierno gesehen hätte? Der mexikanische Bischof Raul Vera stellt mir die Frage. Ich müsste mir den Film ansehen, er würde meine Fragen beantworten. Er würde mir zeigen, wie es in Mexiko zu dieser Orgie aus Gewalt und Verbrechen kommen konnte, die weltweit Entsetzen hervorruft. Nichts in dem Film sei übertrieben oder erfunden. Im Gegenteil, die Wirklichkeit sehe noch viel schlimmer aus.

Ich habe mir Luis Estradas Film am Anfang meiner Reise angesehen. Zur Einstimmung auf das, was mich im Norden Mexikos erwarten würde. Dort, wo sich die Brennpunkte des Drogenkrieges befinden, die immer wieder in den internationalen Schlagzeilen auftauchen, ohne dass mehr von ihnen im Gedächtnis haften bliebe als die Namen von Städten, die im Laufe der Zeit mit den Namen von Drogenkartellen verschmolzen.

Ehrlich gesagt hatte ich eine Tragödie erwartet und war überrascht, das mexikanische Drama in Form einer makabren Komödie präsentiert zu bekommen, die in einem fiktiven Drogenkaff spielt, in dem die ganze Palette menschlicher Schlechtigkeit – Bestechlichkeit, Gier, Grausamkeit, Bosheit – in Gestalt der Dorfhonoratioren vertreten ist. Mit einem einfachen Dörfler als Hauptfigur, der zwar selbst keine verbrecherischen Eigenschaften besitzt, sich allerdings ziemlich schnell auf die neuen Verhältnisse einlässt, die er nach zwanzigjähriger Abwesenheit bei seiner Rückkehr in seinem Heimatdorf vorfindet. Weil sie ihm, auch wenn er dabei moralisch nicht so zimperlich sein darf, immerhin Arbeit verschaffen. Sodass er schließlich von Botengängen bis zu Auftragsmorden bei allem mitmacht, was das schmutzige Geschäft für einen kleinen Niemand wie ihn zu bieten hat.

Es ist eine düstere Welt voller Klischees, die Luis Estrada den Mexikanern wie einen Spiegel vorhält. Eine Welt, in der alles für alle Ewigkeit entschieden zu sein scheint und kein Ausweg in Sicht ist. Der einzige Trost, den er seinen Landsleuten in dieser verzweifelten Lage anzubieten hat, ist Galgenhumor. Als Therapieersatz für eine traumatisierte und allein gelassene Bevölkerung, der ansonsten nur die Requisiten jener Klischee gewordenen Horrorwelt zur Verfügung stehen – wie sie für fünfundsechzig Pesos im Erdgeschoß des Polizeimuseums in der Altstadt der mexikanischen Hauptstadt zu bekommen sind, seit dort eine Ausstellung gezeigt wird, die schauriger ist als ein Besuch in der Geisterbahn.

In der Menschentraube vor dem Polizeimuseum in der Calle Victoria stehen vor allem Familien. Mütter und Väter mit Babys im Arm und Kleinkindern an der Hand, Großeltern mit Enkeln in jedem Alter, die Schmalzkringel aus kleinen Tütchen naschen und aufmerksam verfolgen, was um sie herum passiert, während sie langsam zwischen all den anderen Kindern in der Schlange vorwärts geschoben werden, so als ginge es in den Zoo oder in eine Kindervorstellung ins Kino.

Allerdings erwartet sie in den abgedunkelten Räumen im Erdgeschoss des Museums kein harmloses Kinderprogramm, sondern ein Gruselkabinett mit Wachsfiguren der größten Serienmörder der Kriminalgeschichte. Wie in einem aus der Zeit gefallenen Panoptikum des Grauens werden die Wahnsinnigen und Bösen, die Psychopathen und Mörder unter einer zeltartig mit schwarzem Stoff verhängten Decke zur Schau gestellt. Das Panoptikum ist ohne Altersbegrenzung freigegeben.

Die Luft ist stickig. Der Raum überfüllt. Die Kinder drängen sich vor Szenerien, in denen die Schauplätze grausiger Verbrechen nachgestellt wurden und lebensgroße Figuren die Physiognomien von Jack The Ripper, Charles Manson, Andrej Chikatilo und John Wayne Gacy tragen. Der sogenannte Killerclown sitzt in seinem Markenzeichen – einem Clownskostüm – in seinem Haus, unter dem er mehr als dreißig Jungenleichen verscharrt hat, die sich in der Ausstellung unter dem Dielenboden des Wohnzimmers lebensecht stapeln, während der als Vampir von Brooklyn betitelte Serienmörder Albert Howard Fish als Koch mit Schürze gezeigt wird, der auf einem Küchentisch menschliche Gliedmaßen klein hackt. Aus dem offenen Kühlschrank hinter ihm ragen weitere menschliche Körperteile heraus. Am Ende des Rundgangs lächelt Frauenmörder Theodore Bundy den Kindern von seinem elektrischen Stuhl entgegen.

Vertieft in den Anblick der Messer und Sägen in den Schaukästen klären sich Jungen gegenseitig fachmännisch über die Techniken auf, die Serienmörder bei der Zerstücklung ihrer Opfer anwenden und geben dabei das weiter, was sie über die Praktiken der Mafiakiller aufgeschnappt haben. Um nicht zuviel Blut zu verspritzen, müsse man sein Opfer zunächst töten und dann erst zerstückeln. Die Kleineren sehen sich die Modelle abgehackter Hände, Füße und Köpfe aufmerksam aus der Nähe an und fragen ihre Eltern, ob die echt sind.

Ganz in der Tradition der Schaubuden, deren gruseligen Effekten der Anschein von Volksaufklärung gegeben wurde, fehlen auch in der Verbrechergalerie im Polizeimuseum nicht die Schautafeln mit scheinbar wissenschaftlichen Erklärungen. Es ginge darum, zu begreifen, was die Ursachen waren, die aus Menschen Tötungsmaschinen gemacht hätten, informiert ein Text gleich am Eingang.

Die Morde der sadistischen Monstren des zwanzigsten Jahrhunderts, so schonungslos drastisch und geschmacklos ihre Verbrechen dargestellt werden, wirken fast schon wie Relikte aus einer anderen Zeit. Das Böse lag noch außerhalb der Gesellschaft. Das dargestellte Geschehen ist so wahrhaftig wie ein Märchen. Man lässt Kinder einen Blick auf die Ausgeburten des Schreckens werfen und kann sie beruhigen. Mexikos weltweiter Anteil an Serienmördern mache nur ein Prozent aus. Eine Schautafel gibt Entwarnung. Die gezeigten Schrecken haben nichts mit dem Hier und Heute zu tun.

Bestimmt kein Zufall ist die Auswahl der präsentierten mexikanischen Serienmörder. Keiner von ihnen weist Verbindung zum organisierten Verbrechen auf. Den Fall der »Mataviejitas«, der sogenannten Altenmörderin, bringt man eher mit Georg Danzers Moritat vom Frauenmörder Wurm in Verbindung. Denn wie in Danzers Lied, in dem eine alte Frau – verkleidet als Frauenmörder Wurm – nachts durch Wien schleicht und jungen Mädchen die Kehle durchschneidet, war man bei den Serienmorden an älteren Frauen, die alle erwürgt oder mit einem Telefonkabel erdrosselt wurden, davon ausgegangen, dass man es mit einem Mann zu tun hatte. 2006 kam man der ehemaligen Wrestlerin Juana Barraza auf die Spur.

Im gleichen Jahr beginnt der Krieg gegen die Drogenkartelle. Morde in Serie sind nicht mehr die Ausnahme. Sie sind die Regel. Der Mörder ist kein Einzelgänger, sondern Mitglied in bewaffneten Banden, die von Serienmördern die Eigenart übernommen haben, eine bestimmte Art des Tötens für sich zu reklamieren.

Im mexikanischen Verteidigungsministerium gibt es eine Ausstellung ausschließlich für Erwachsene. Nur Besucher mit einer Sondergenehmigung bekommen die Räume im Allerheiligsten der Drogenfahndung zu sehen, in denen sich Reliquien aus dem Besitz von Mafiabossen mit skurrilen Exponaten aus der Asservatenkammer der Drogenfahndung und etwas Basiswissen über die Herstellung und den Handel von Drogen mischen. Fast wünschte man sich, die Museumsleiter im Verteidigungsmuseum hätten den gleichen Mut zum schlechten Geschmack wie die Macher des Panoptikums im Polizeimuseum bewiesen und in marktschreierisch grellem Licht die anatomischen Geheimnisse der Drogenmonster samt Eingeweiden und Geschlechtsorganen zur Schau gestellt, statt dieser folkloristischen Wunderkammer der Drogenwelt, die von den Drogenbaronen selbst verbreitete Mythen wiederkäut.

Was ist los in einem Land, das die mit Smaragden und Brillanten besetzte goldene Pistole eines verstorbenen Drogenbosses mit einem Sicherheitsaufwand ausstellt, als handelte es sich um die englischen Kronjuwelen, während es gleichzeitig die eigene Bevölkerung nicht zu schützen weiß? In dem bei über zehntausend Morden jährlich nur völlig hilflos darauf verwiesen wird, dass über neunzig Prozent von diesen Toten in den Drogensektor verwickelt gewesen seien.

Irgendwie darin verwickelt ist wohl jeder, der das Pech hat, im Norden Mexikos zu leben, wo sich in den Bundesstaaten längs der über dreitausend Kilometer langen Grenze zu den USA die Drogenkartelle einen erbitterten Kampf um Märkte und um Verteilungswege liefern. Im nordöstlichen Bundesstaat Tamaulipas kämpfen die Zetas gegen das Golf-Kartell. Weiter westlich, im Bundesstaat Coahuila, dringen bewaffnete Banden des Sinaloa-Kartells in die Einflusszone der Zetas vor. In Ciudad Juarez, der Grenzstadt im Bundesstaat Chihuahua, bekämpfen sich zahllose Banden im Auftrag des Sinaloa- und des gegnerischen Juarez-Kartells. Und im äußersten Nordwesten verlaufen die Fronten schließlich zwischen dem Sinaloa-, Juarez- und Tijuana-Kartell.

Verwickelt in diesen Krieg sind auch die Menschen, die in Stadtvierteln leben, wo die Namen von Drogenkartellen nur deshalb nie zu hören sind, weil es die Leute vor lauter Angst gar nicht wagen, die Dinge laut beim Namen zu nennen. Es ist zum Beispiel kein Geheimnis, dass die Zetas empfindlich darauf reagieren, wenn sie von der Bevölkerung mit Verbrechern in einen Topf geworfen werden, wo sie doch von denen, die sie tyrannisieren, wie Familienpatriarchen respektiert werden wollen. In einigen Stadtvierteln von Torreon, einer Stadt im Bundesstaat Coahuila – nur um ein Beispiel zu nennen, denn im Grunde kann Torreon durch jede andere Stadt ersetzt werden, in der eine der Drogenbanden das Sagen hat –, ist das Wort »Zeta« deshalb in den hintersten Winkel des Schweigens verbannt und durch die familiäre Anrede »Onkel« oder »Vetter« ersetzt worden.

Mit wieviel Kalkül die mit vorgehaltener Waffe erzwungene Verbrüderung erfolgt, erfahre ich von drei Frauen in Torreon.

Eine Mutter erzählt mir, dass ihre drei Töchter – zwanzig, neunzehn und sechzehn Jahre alt – abends gerne tanzen gehen und sich von ihrem Tanzvergnügen auch dann nicht abhalten ließen, als private Geburtstagsfeiern, Diskotheken und Musikkneipen das Anschlagsziel bewaffneter Kommandos wurden. 2010 wurden in einem Abstand von wenigen Monaten in drei Diskotheken drei Dutzend junger Gäste massakriert. Die Täter kamen aus der Nachbarstadt Gomez Palacio, die bereits im Bundesstaat Durango liegt und vom Kartell von Sinaloa kontrolliert wird, während Torreon im Bundesstaat Coahuila in weiten Teilen zum Herrschaftsgebiet der Zetas gehört. Ausgeführt wurden die Anschläge von Insassen des Gefängnisses von Gomez Palacio, dessen Gefängnisleitung mit dem Kartell von Sinaloa kooperierte und die Insassen nachts für ihre Killerdienste aus ihren Zellen gelassen sowie mit Waffen ausgerüstet hat und in gefängniseigenen Automobilen zum Tatort rasen ließ.

Dass ihre Töchter nicht im El Ferrie waren, als die mit automatischen Gewehren bewaffnete Gruppe die Diskothek stürmte und zehn Jugendliche tötete, sei pures Glück gewesen, erzählt die Mutter. Nach dem Massaker wären die Mädchen ihr zuliebe einen Monat zuhause geblieben. Als sich vier Monate später das Massaker im Las Juanas mit acht Toten und vierzehn Verletzten wiederholte und wieder einige Bekannte ihrer Mädchen unter den Toten und Verletzten waren, hielten sie es erneut ein paar Wochen lang durch, auf Diskothekenbesuche zu verzichten. Aber nach dem dritten Massaker, zwei Monate später, diesmal im Italia Inn mit siebzehn Toten, gingen sie weiter aus, als sei nichts geschehen. Und seitdem könne sie vor Angst nicht mehr schlafen. Dass nur noch wenige Bars seit den Anschlägen geöffnet hätten, erhöhe die Gefahr, sagt die Mutter nervös. Die Mädchen hätten sie zu beruhigen versucht und ihr erklärt, es bestünde kein Grund zur Sorge. Es gebe gar keine Gefahr. Aber die Zetas, warnte die Mutter. »Mama«, sagten die Mädchen lachend zu ihr, »das sind unsere Freunde. Die passen auf uns auf! Mit denen tanzen wir!«

Eine Kindergärtnerin macht mir vor, wie die Jungs in ihrer Gruppe die Zetas nachahmen. Ihre Art, sich zu bewegen, ihre Art, sich an die Kühlerhauben ihrer Pickups zu lehnen.

»So sitzen die Zetas«, sagt ein kleiner Junge und zeigt es seiner Kindergärtnerin. Breitbeinig, besitzergreifend, herrisch hockt er sich neben sie auf die Bank. Woher er wisse, wie die Zetas sitzen? Er hätte es gesehen.

Ein fünfjähriger Knirps, der gefragt wird, was er später werden möchte, antwortet wie aus der Pistole geschossen: Zeta! Aber dann wirst du irgendwann umgebracht, sagt die Kindergärtnerin. Denn alle Zetas würden umgebracht. »Ich nicht!«, meldet sich ein anderer Junge aus ihrer Gruppe zu Wort. »Warum du nicht?« »Weil ich Chapo werden will!«

Die Kinder spielen Chapos und Zetas wie anderswo Räuber und Gendarm – wobei hier in Torreon alle Zetas sein wollten, keiner Chapo. Schon in Gomez Palacio, dem Nachbarort, sähe die Sache anders aus.

Eine Lehrerin erzählt mir von ihrer Angst: »Pass auf, wie du mit mir redest«, wird sie von einem zehnjährigen Schüler gewarnt, den sie wegen vergessener Hausaufgaben getadelt hat. »Mein Vater ist Zeta.«

Ein anderer Schüler schläft im Unterricht immer wieder ein. Als sie ihn darauf anspricht, erklärt er ihr, dass er nachts nicht schlafe, weil er seinem Vater helfen müsse. Wobei?, fragt sie ihn. Sein Vater sei Zeta, erklärt auch dieser Junge, als sei das eine Berufsbezeichnung. Kurze Zeit später erscheint er gar nicht mehr im Unterricht.

Sie trifft ihn auf der Straße. Was mit ihm los sei? Warum er nicht mehr in die Schule käme? Der Junge druckst herum. Er bräuchte es nicht mehr, hätte ihm sein Vater gesagt. Er sei nun auch Zeta.

Er ist vierzehn, als für ihn das normale Leben als Schüler endet und das normale Leben als Sicario – als Auftragsmörder der Mafia – beginnt.

Was wird aus Kindern von Tätern, die erleben, wie ihre Eltern Menschen entführen, misshandeln, erpressen und töten? Was aus einer Gesellschaft, deren Kinder mit den Drogenkartellen aufgewachsen und verroht sind, für die Grausamkeit nichts Abschreckendes mehr ist, sondern gelebte Normalität?

Gewalt und bewaffnete Auseinandersetzungen begleiteten die Geschichte des mexikanischen Nordens seit den Tagen des mexikanischamerikanischen Kriegs der Jahre 1846 bis 1848. Auch in den darauf folgenden Jahrzehnten, als immer wieder Apachen tief in die Provinz Chihuahua vordrangen, kam der Norden nicht zur Ruhe. 1863 kämpfte der republikanische Präsident Benito Juarez von hier aus gegen die französische Intervention, nachdem die mexikanische Hauptstadt von den Franzosen eingenommen worden war. Und mit dem Beginn der mexikanischen Revolution 1910 geriet der Norden wieder über zwei Jahrzehnte hinweg ins Zentrum kriegerischer Auseinandersetzungen.

So richtig ruhig und friedlich ist es im mexikanischen Norden, in dem Schmuggel, Grenzstreitigkeiten und Schübe gewaltsamer Konfrontationen die vergangenen eineinhalb Jahrhunderte bestimmten, im Grunde nie gewesen. Doch der Gewaltstrudel der Gegenwart ist ohne Vergleich.

Das nationale Rote Kreuz hat an seine Mitarbeiter die dringende Empfehlung herausgegeben, mit der Behandlung von Verletzten zu warten, bis die Bundespolizei am Tatort eingetroffen ist, da die Täter häufig noch einmal zum Tatort zurückkehren, um ihre Arbeit zu Ende zu bringen, wenn sie merken, dass ihre Opfer überlebt haben. Dabei werden auch Sanitäter und Ärzte getötet.

Bei allen, mit denen ich gesprochen habe, hat sich eine Jahreszahl besonders eingeprägt: 2008. In diesem Jahr hätte die Gewalt eine Dynamik angenommen, die bis dahin unvorstellbar war. Bis 2008 kannte man Geschichten von Entführungen, Erpressungen und Morden hauptsächlich aus den Erzählungen der Anderen. Man hat sie von Nachbarn gehört oder von Arbeitskollegen. Seit 2008 erlebt man diese Geschichten in der eigenen Familie. Zwischen der Welt der Narcos, das heißt, zwischen jenem Personenkreis, der in den Drogensektor verwickelt ist, und der übrigen Gesellschaft hatte es immer eine Grenze gegeben – und plötzlich war diese Grenze nicht mehr da.

Macht sich eine solche Gesellschaft wirklich Hoffnung, dass eine Rückkehr zur Normalität noch möglich ist und die Zeit die Wunden heilen wird?

Geschätzte hundertfünfzig bis zweihundertfünfzig Millionen Erwachsene konsumieren weltweit Drogen – laut dem Jahresbericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. In Kolumbien verkauft ein Bauer das Kilo Kokablätter für dreihundert Dollar. Wenn die Blätter zur Paste und die Paste zu Kokain verarbeitet worden ist, kostet jedes Kilogramm, das über Mexiko in die USA exportiert wird, fünfzehntausend Dollar. Der Endkonsument in den Vereinigten Staaten müsste für dieses Kilogramm Kokain hunderttausend Dollar zahlen. Größter Kokain-Markt weltweit sind die Vereinigten Staaten mit einem Verbrauch von 157 Tonnen (2009). Der zweitgrößte Markt ist Europa (mit einem Verbrauch von 123 Tonnen.) Die Droge ist ein Multimilliardengeschäft und eine nicht geringe Menge dieses Geschäfts rollt über die Straßen, die von Culiacan nach Ciudad Juarez führen. Zwei Städte, die unterschiedlicher nicht sein könnten, obwohl beide seit den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts im Drogenhandel eine wichtige Rolle gespielt haben: Sinaloas Hauptstadt Culiacan als Wiege der Opiumproduktion, Chihuahuas Grenzstadt Juarez als strategisch günstig gelegenes Schmuggelzentrum. Ciudad Juarez im extremen Wüstenklima ist Arbeiterstadt und Basis des Juarez-Kartells. Culiacan, in Mexikos Agrarregion in Pazifiknähe gelegen, ist Handelszentrum und Basis des Sinaloa-Kartells.

Es ist nicht einfach, von der einen Stadt in die andere zu gelangen. Mit dem Flugzeug gibt es keine Direktverbindung. Mit dem Bus dauert die Fahrt von Ciudad Juarez nach Culiacan vierundzwanzig Stunden. Zunächst fährt man sechshundert Kilometer gen Westen die Grenze zu den USA entlang, dann neunhundert Kilometer auf der Panamericana in Richtung Süden weiter.

Der Drogenkorridor im Hinterland schlägt eine Schneise von Culiacan nach Juarez, die nur halb so lang ist: siebenhundert Kilometer Luftlinie. Quer durch die westliche Sierra Madre und die Sierra Tarahumara, vorbei an Madera, Cuauhtemoc, Namiquipa, Benito Juarez und Casas Grandes – Orte, die eng mit der Geschichte Chihuahuas verknüpft sind – und weiter über Villa Ahumada ins Tal von Juarez.

Es ist einer der am heftigsten umkämpften Drogenkorridore, in dem die Druckwellen der Gewalt mit blinder, mörderischer Energie über Orte hinwegfegen, die reich an kulturellen Unterschieden und regionalgeschichtlichen Einfärbungen sind. Orte, die bei uns in den Nachrichten über den Drogenkrieg als Schauplätze auftauchen, die Momentaufnahmen eines ständig köchelnden Krieges liefern. Eines Krieges, der aus der Entfernung betrachtet aus verwirrend vielen und ständig wechselnden Brennpunkten zu bestehen scheint, ohne dass ein Frontverlauf zu erkennen wäre. Die Vorstellung eines Krieges, in dem verschiedene Drogenkartelle gegeneinander beziehungsweise miteinander auf der einen Seite und die Regierungstruppen auf der anderen Seite kämpfen, pulverisiert sich in der Unübersichtlichkeit einer Wirklichkeit, die zu Orten gehört, deren Namen uns fremd und unvertraut sind und deshalb nicht im Gedächtnis haften bleiben.

Nachrichten aus Mexiko erscheinen wie ein endloser Reigen aus Gewalt, Massakern und Blutbädern – unterbrochen von vereinzelten Erfolgsmeldungen über Schläge gegen einzelne Drogenkartelle. Doch was sagen militärische Operationen über den Alltag der Bewohner in Konfliktregionen aus?

Auf meiner Reise von Culiacan nach Ciudad Juarez verknüpfe ich die Chronik des Drogenkriegs zu einer Geschichte, die über die bekannten Fakten der Gewaltexzesse hinaus von den besonderen regionalen Ausprägungen des Konflikts erzählt. Luis Estrada lässt El Infierno an einem fiktiven Ort spielen, da Korruption, Gewalt und Machtmissbrauch keine spezifischen Probleme bestimmter Orte und Städte sind, sondern das gesellschaftliche Resultat mexikanischer Parteienpolitik.

Wenn ich nun aus den vielen losen Fäden des mexikanischen Drogenkriegs einen roten Faden knüpfe, der mich auf der Landkarte durch den Nordwesten Mexikos führt, dann habe ich die Route nach Kriterien gewählt, die Orten und Städten, die wir nur mit den Namen von Drogenkartellen verbinden, ein Gesicht und eine Geschichte geben sollen. Und immer geht es dabei um die Frage, wie die Wirklichkeit hinter den Nachrichten aussieht, die uns vom mexikanischen Drogenkrieg erreichen.

BLUTIGE BALLADEN

Hinter Santa Ana wird die junge Frau gesprächiger, die seit Ciudad Juarez im Bus neben mir sitzt und in den zurückliegenden Stunden hauptsächlich mit ihrem Smartphone beschäftigt war. In Santa Ana sind wir beide umgestiegen. Als sie am Ticketschalter hörte, dass auch ich bis nach Culiacan fahre, hat sie sich im Bus wieder neben mich gesetzt und hantiert seitdem weiter an ihrem Handy herum. Es hätte keinen Empfang. Seit Stunden nicht. Sie müsste dringend ein paar Telefonate führen. Ihre Kinder würden sie wahrscheinlich schon seit Stunden zu erreichen versuchen.

Ihrem jugendlichen Gesicht ist nicht unbedingt anzusehen, dass sie Mutter von mehreren Kindern ist. Sie streicht sich das schräge Pony aus der Stirn und lächelt stolz. Sie hätte vier Kinder. Zwei Jungen und zwei Mädchen. Ihr ältester sei vierzehn, der jüngste vier Jahre alt. Ich frage, wo ihre Kinder jetzt sind. In Juarez? Um Himmels Willen, sagt sie erschrocken und bekreuzigt sich schnell. Dort sei es doch viel zu gefährlich. Nein, sie lebten alle in Culiacan. In Juarez hätte sie nur den Bus genommen. Sie käme gerade aus El Paso zurück. Vom Einkaufen. Sie hätte einen ganzen Stapel Jeans gekauft und Parfums und Turnschuhe. Die hier zum Beispiel. Sie hebt den rechten Fuß und zeigt mir ihre Nikes. Markenware. Aber wesentlich günstiger als in Culiacan. Deshalb würde sie die Sachen dort verkaufen.

Während sie redet, blickt sie zwischendurch immer wieder auf ihr Handy. Nichts zu machen. Mit einem Seufzer gibt sie auf. Es sei wohl ohnehin zu spät, um noch irgendwo anzurufen. Sie gähnt. Der Busfahrer hat die Musik leise gedreht. Die meisten Fahrgäste dösen.

Der Bus gleitet schnurgerade durch die sternenübersäte Nacht. Vor der dunklen Silhouette der westlichen Sierra Madre zeichnen sich mannshohe Kakteen ab. Ansonsten säumt stundenlang nur steinige Wüste die Panamericana. Im Laufe der Nacht passieren wir vier militärische Kontrollposten. Jedes Mal müssen wir aussteigen. Jedes Mal wird unser gesamtes Gepäck durchsucht.

Als es hell wird, mischt sich Farbe in die Landschaft. Sie wird grüner. Zu den Kakteen und Baumwollfeldern gesellen sich Palmen und Sträucher. Die ersten Zuckerrohrfelder tauchen auf. Und dann weitet sich die Landschaft bis zum Horizont der Sierra Madre zu einem Teppich aus Chili-, Bohnen- und Kürbisfeldern aus, gelegentlich unterbrochen von einem Pferde- oder Rindergehege.

Wir sind nach zwanzig Stunden Fahrt im Bundesstaat Sinaloa angekommen. Das Handy meiner Sitznachbarin hat endlich Empfang. Nachdem sie mit jedem ihrer Kinder gesprochen hat, beginnt sie, sämtlichen Nachbarn Bescheid zu sagen, dass sie in zwei Stunden mit einer Ladung Jeans, Turnschuhen und Armani-Parfums aus El Paso eintreffen würde. Sie vergisst nie, den Markennamen des Dufts zu erwähnen. Armani sei bei ihnen im Viertel momentan der absolute Renner, erklärt sie mir zwischen zwei Telefonaten. Ich frage sie, ob sie regelmäßig nach El Paso fährt. Alle zwei bis drei Monate, sagt sie. Dann lohnt es sich also? Sie schüttelt den Kopf. Das sei nicht der Grund. Auf die Idee mit den Einkäufen sei sie nur gekommen, um sich die Fahrten überhaupt leisten zu können. Sie müsse in El Paso ihren Mann besuchen. Ihre Stimme wird leiser. Ihr Mann sei im Gefängnis. Sie formt mit den Lippen lautlos »Drogen«. Man hätte ihn erwischt, als er mehrere Kilo Cristal – eine synthetische Droge – von Phoenix nach Washington schmuggelte. Eigentlich sei er Zimmermann. Er hätte auf dem Bau gearbeitet. Von seinem illegalen Nebenjob hätte sie nichts gewusst. Sie lebten in Washington, als die Sache aufflog. Sie selbst hatte Arbeit in einem Restaurant, als Tellerwäscherin, war aber zu der Zeit mit dem jüngsten Kind hochschwanger. Das Jugendamt wollte ihr die Kinder wegnehmen, als die Sache mit ihrem Mann passiert ist. Daraufhin hätte sie die Sachen gepackt und sei mit den Kindern nach Mexiko zurück. Jetzt lebten sie alle in Culiacan bei ihren Schwiegereltern, die sich fürchterlich über ihren Sohn aufgeregt hätten. Aber wenigstens hätte sie im Gegensatz zu ihrem Mann nicht ihr Visum für die Vereinigten Staaten verloren. So könne sie hin- und herpendeln.

Auf ihrem Handy gehen nun laufend Nachrichten ein. Ob sie Nikes auch in Kindergrößen hätte, wird sie gefragt. Na ja, sagt sie, dann würde sie eben auch die Schuhe verkaufen, die sie ihren Kindern mitbringen wollte. Sie ist selbst ganz erstaunt über ihren Geschäftssinn und muss lachen, sichtlich erleichtert darüber, dass sie nicht auf den Sachen sitzen bleiben wird. Nachdem alle Anfragen beantwortet sind, beginnt sie, Musik zu hören.

Die Titel, die im Display des Smartphones erscheinen, verraten ihren Musikgeschmack: La Charla von Enigma Norteño, El Torturado von El RM, El Mayo y el Chapo, 500 Balazos, alles »Narcocorridos«, Lieder aus der Welt der Drogenhändler, Lieder über ihre Geschäfte, Respektbekundungen über ihren angeblich intelligenten und daher gerechtfertigten Einsatz von Gewalt. »Wie sollen wir die Sache erledigen?«, erkundigen sich in EmpresaInzunza ein paar Killer bei ihren Auftraggebern: »Möglichst schmerzhaft oder als Instant-Job? Mit Botschaft versehen oder spurlos beseitigen?«

Meine Sitznachbarin hört gar nicht richtig hin, was da gesungen wird. Eine ganze Weile schaut sie nachdenklich aus dem Fenster, dann kommt sie noch einmal auf ihren Mann zu sprechen. Im ersten Jahr seiner Haft hätte sie ihn kein einziges Mal besucht. So wütend sei sie auf ihn gewesen. Jetzt hätte er vier Jahre abgesessen. Zwei fehlten ihm noch. Dann sei sie zweiunddreißig. Sie wollten es noch einmal miteinander versuchen. Aber ohne Drogen. Wenn er wieder mit den Drogen anfinge, würde sie ihn verlassen. Mit den Kindern. Endgültig. Er wüsste das.

Sie wählt aus der Liste ein Liebeslied von Oscar Garcia aus, überlegt es sich dann aber anders und entscheidet sich für Colmillo Norteños Diablode Culiacan, wieder ein Narcocorrido, dieses Mal einer, der davon erzählt, wie der Pakt zwischen dem Teufel und Culiacan zustande kam.

Während aus dem Smartphone neben mir im fröhlichen Dreivierteltakt der Vertrag zwischen dem Teufel und einem Drogenhändler aus Culiacan geschlossen wird, dem Reichtum und ewiges Leben in Aussicht gestellt werden, breiten sich draußen auf den Feldern endlose Reihen Plastikplanenzelte aus, unter denen Sinaloas Tomaten zur Exportreife heranwachsen.

Er sei nun ein reicher Mann, besingt der Sänger der Gruppe Colmillo Norteño gerade das Schicksal des Drogenhändlers aus Culiacan: Ein Mann der Mafia, der nun schon seit dreihundert Jahren den Stoff vertreibe, den sein Boss aus der Hölle bezöge. Und die Hölle sei Culiacan. »Cuuhuuliacaahaan « – schunkelt es aus dem Smartphone.

Während mich der Narcocorrido bereits auf die Grundmelodie einschwört, die in Culiacan je nach Stadtviertel und Tageszeit zu dröhnender Lautstärke anschwellen wird, liefern mir die Plastikplanenfelder vor dem Fenster, die unsere Fahrt seit geraumer Zeit begleiten, einen anderen Einblick in Sinaloas Geschichte.

Denn noch vor der Droge war die Tomate da. Und schon vor der Tomate gab es den Zucker, mit dem die Erschließung Sinaloas als moderne Agrarexportregion begann.

Porfirio Diaz holte während seiner Herrschaft von 1876 bis 1880 und von 1884 bis 1911 ausländische Investoren ins Land und erleichterte ihnen den Erwerb großer Landflächen. Es waren Investoren aus Kansas, die im neunzehnten Jahrhundert den trockenen Küstenstreifen westlich der Sierra Madre in landwirtschaftlich nutzbares Land zu verwandeln begannen, indem sie das Wasser aus der Sierra Madre durch Bewässerungskanäle zu den Feldern leiteten und so aus einem abgeschiedenen und dünn besiedelten Bundesstaat das agrarindustrielle Zentrum Mexikos machten. Mit dem Bau der Pazifik-Eisenbahn und der Hafenanlage von Topolobampo bei Los Mochis wurde der Küstenstaat im frühen zwanzigsten Jahrhundert zur Drehscheibe für Zucker-, Tomaten- und Opiumhandel.

Hinter dem, was im Narcocorrido als dramatischer Schicksalspakt mit dem Teufel besungen wird, steckt das gleiche kaufmännische Denken, mit dem sich die Händler Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts für den extensiven Anbau von Tomaten entschieden haben: Wenn sich eine gewinnbringende Gelegenheit bietet, wird sie ergriffen.

Spätestens seit dem »Harrison Narcotics Tax Act«, einem Besteuerungsgesetz für Arzneimittel aus dem Jahr 1914, das den Opiummarkt in den USA regulieren sollte, gelangte asiatisches Opium über mexikanische Pazifikhäfen illegal in die Vereinigten Staaten.

Einheimisches Opium, dessen Herstellungstechniken vermutlich bereits zu Zeiten des Eisenbahnbaus im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts von chinesischen Arbeitsmigranten aus Kalifornien nach Mexiko eingeführt worden waren, wurde zunächst nur für den lokalen Bedarf kultiviert, mit der Illegalisierung der Droge jedoch zunehmend kommerzialisiert.

So wie die Gravitation die Bahn der Erde um die Sonne bestimmt, bewegte sich der Drogenhandel von Anfang an mit beinahe naturgegebener Gesetzmäßigkeit in Richtung Norden über die Grenze. Über die gleichen Handelskanäle, Organisationsstrukturen und Geschäftskontakte, über die auch die mexikanischen Exporttomaten den Markt in den Vereinigten Staaten erreichten.

Die Musik neben mir hört plötzlich auf. Der Akku ist leer.

Sie hätte sich das gut überlegt mit der zweiten Chance, sagt meine Sitznachbarin. Wäre ihr Mann faul, würde sie es nicht noch einmal mit ihm versuchen. Aber er hätte sich nie um Arbeit gedrückt. Das sei nicht das Problem. Die Gringos seien ganz scharf auf Drogen. Das sei das Problem. Es reichte, dass sie hörten, woher man kam, schon fragten sie, ob man ihnen nicht etwas besorgen könne. Sie wolle nicht jammern. Ihr Mann hätte gewusst, worauf er sich einließ. Ihm hätte das schnelle Geld gefallen, und nun badeten sie es gemeinsam aus. Allerdings wolle es ihr einfach nicht in den Kopf, warum sie daran schuld sein sollten, dass die Gringos ihr Problem mit den Drogen nicht in den Griff bekämen?

Nach fast vierundzwanzig Stunden Fahrt nähern wir uns Culiacan. Links und rechts der Landstraße stehen neue Motelanlagen, die für Hunderte von Gästen gebaut worden sind, aber leer und steril aussehen. Sie heißen Paris, La Conquista, Mirage Royal und Paradiso und bemühen sich, ihren schillernden Namen durch luxuriöse Fassaden gerecht zu werden. Aber auf den Parkplätzen neben den Auffahrten herrscht gähnende Leere. Und so sind die Motels vor allem eines: die auffälligen Vorposten des Reichtums von Culiacan, der Stadt, die es sich leisten kann, potemkinsche Dörfer zu bauen.

Culiacan präsentiert sich als Agrar- und Geschäftszentrum. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Puente Negro, eine 1908 erbaute Eisenbahnbrücke, die zum Symbol des wirtschaftlichen Fortschritts und Wohlstands wurde. Das größte Ereignis im Jahr ist die Viehmesse. Für Unterhaltung sorgen zahlreiche Mariachi-Gruppen. Und als wichtigstes Exportprodukt gilt neben Fisch weiterhin die Tomate, gefolgt von Chili, Kichererbsen und Auberginen. Aber nur dreizehn Prozent des Bruttoprodukts werden durch die Agrarindustrie erwirtschaftet. Siebzig Prozent durch Handel und Dienstleistungen.

Normalerweise müsste eine solche Stadt, die nur knapp achthunderttausend Einwohner hat und friedlich eingebettet zwischen den Bergen und dem Meer liegt, in provinzieller Selbstzufriedenheit versinken. Und selbst wo sie noch wie Culiacan mit drei Universitäten und einer Reihe technischer Hochschulen aufwarten kann, dürfte ihre Altersstatistik, die dadurch einen überdurchschnittlich hohen Anteil junger Bevölkerung aufweist, dann so ziemlich das einzige sein, das man nicht unbedingt zwischen Kuhmesse, Rodeos und Mariachi-Gruppen erwartet hätte.

Culiacan ist eine überschaubare Stadt. Wer aus dem modernen Busbahnhof ins Freie tritt, wird von einer Atmosphäre begrüßt, die gepflegt und ordentlich ist und keinerlei Überraschungen bereit zu halten scheint. Dieses Gefühl verstärkt sich, wenn man durch breite Straßen mit viel Grün in Richtung Innenstadt fährt, vorbei an Plätzen und Brunnen mit Palmen und Bougainvilles und an Autohäusern, deren neueste Modelle nicht nur in den Schaufenstern, sondern auch auf den Straßen zu sehen sind.

Culiacan präsentiert sich als Handelstadt, die Wert auf Traditionen legt und sich Zeit zu wachsen ließ. Es gibt einen historischen Stadtkern mit Kathedrale und Arkadencafé und weiße Wohnviertel, die der Stadt eine Leichtigkeit geben, die an das rund siebzig Kilometer westlich gelegene Meer erinnert. Alles wirkt einladend und aufgeräumt.

Culiacan zeigt seinen Wohlstand mit dem Stolz eines Kaufmanns, der betont, dass er seinen Besitz einzig und allein seinem Fleiß verdankt. In Culiacan ist dieser Stolz mit einer gewaltigen Portion Lokalpatriotismus ausgestattet. Unübersehbar prangt überall in der Stadt die Tomate als Schlüssel für den sichtbaren Wohlstand. Sogar auf den Autokennzeichen Sinaloas klebt sie. Das beruhigt jene sensiblen Gemüter, die mit den schönen Dingen des Lebens die Menschheit beglücken und in Culiacan besonders viele Abnehmer für ihre Luxusautos, Luxusmarken und ihre Luxus-Lifestyle-Produkte gefunden haben, aber es erklärt natürlich keineswegs, wie sich Culiacan all die Mustangs, Hummer und Corvettes leisten kann, die auf den Straßen der Stadt unterwegs sind. Dabei würde es die Stadt wohl selbst gerne glauben, dass das viele Geld, das in ihren Läden täglich umgesetzt wird, die Frucht grundsolider, ehrlicher Arbeit ist. Hat sie doch ihren Ruf als Handelsmetropole im vergangenen Jahrhundert viel zu hart gegen eine unnachgiebige Konkurrenz verteidigen müssen, um ihn sich nun durch den Beigeschmack »Narco« kaputt machen zu lassen – mit dem in Mexiko alles und jeder etikettiert wird, der direkt oder indirekt in den Drogensektor verwickelt ist.

Aber die Hinweise auf die illegale Quelle des Wohlstands sind viel zu offensichtlich, als dass sie sich verstecken ließen. Wie mit einer Gießkanne verteilt, tauchen in jedem Stadtviertel Häuser auf, an deren Kuppeln, Minaretten, Bögen und schmiedeeisernen Gittern und Zäunen die Wohnsitze der Drogenmafia zu erkennen sind.

Solange der mexikanische Drogenhandel an die einheimische Produktion von Opium und Marihuana gekoppelt war, blieb in Culiacan die Gegenwart der Drogenhändler auf bestimmte Stadtviertel beschränkt. Ein solches Viertel war Tierra Blanca in den Sechzigerjahren, als hier die Caros, Elenes’, Fonsecas und Quinteros lebten, Familien aus Badiraguato, einem nahe gelegenen Ort in den Bergen, aus dem das Marihuana und das Opium stammten, das sie von Tierra Blanca aus weiter vertrieben.

Der ländliche Charakter Tierra Blancas, das ursprünglich eine Hazienda im nordöstlichen Außenbezirk Culiacans war, ist noch heute an den Fassaden einiger Häuser zu erkennen, die sich die zu Wohlstand gekommenen Familien auch in der Stadt weiterhin im Landhausstil bauen ließen. Ausgesprochen dezent sind diese Heimatverbundenheit demonstrierenden Häuser im Gegensatz zu der protzigen Mafia-Architektur der Gegenwart, die mit ihren Kuppeln und griechischen Säulen genau das Gegenteil erreichen will: um jeden Preis auffallen.

Die wilden Zeiten Tierra Blancas, in denen es das Chicago der Gangster in Sandalen war – eine Anspielung auf die Drogenbauern, die das Geld, das sie für ihre Ernten bekamen, in die Bars und Kaschemmen trugen, wo sie sich, sobald genug Alkohol geflossen war, angeblich hitzköpfige Streitereien mit der Waffe lieferten – gingen mit der 1975 beginnenden Operation Condor ihrem Ende zu. »Condor« war der Codename eines Drogenvernichtungsprogramms der mexikanischen Regierung, das erst 1978 beendet wurde. Es trug den gleichen Namen wie die Geheimdienstoperation, die im gleichen Zeitraum in mehreren rechtsgerichteten lateinamerikanischen Regimes startete. Und mit zehntausend zur Drogenbekämpfung eingesetzten Soldaten war es ebenso militärisch ausgerichtet. Während die transnationale Geheimdienstoperation die Verfolgung und Auslöschung der politischen Opposition in den beteiligten Ländern zum Ziel hatte, richtete sich die mexikanische Operation gleichen Namens vor allem gegen die kleinbäuerlichen Drogenproduzenten. Die Bauern wurden verhaftet oder getötet. Ihre Marihuana- und Mohnfelder niedergebrannt und mit Pestiziden vergiftet.

Die großen Händler aus Culiacan wichen während der heißen Phase der Operation nach Jalisco aus, wo sie von Guadalajara aus aufmerksam die Entwicklung des lateinamerikanischen Drogenmarkts verfolgten. Während die Drogenproduktion im eigenen Land als Folge der Operation Condor zurückging, stieg der kolumbianische Kokainexport in die USA im gleichen Zeitraum an.

Der Drogenhändler Miguel Angel Felix Gallardo war einer der Ersten, der auf diese Entwicklung reagierte und seine Kontakte nach Kolumbien ausbaute. In den Achtzigerjahren wurde das Kartell, das er gemeinsam mit anderen Händlern – unter ihnen Ernesto Fonseca Carrillo und Rafael Caro Quintero – aufgebaut hatte, zu Mexikos führendem Logistikunternehmen auf dem illegalen Markt, das kolumbianisches Kokain auf erprobten Wegen durch Mexiko über die US-Grenze brachte.

El Culichi Elenes war der Paradiesvogel in Culiacans Drogenwelt der Achtzigerjahre.

Aber da es in der Welt der Drogenkartelle nur Bündnispartner oder Feinde gibt, wobei sich verbündete Kartelle in der Regel nur die Feinde teilen, nicht aber die Schmuggelrouten, und es genau dieser delikate Punkt ist, der auch aus Verbündeten irgendwann Feinde machen kann, spaltete sich das von Gallardo geleitete Kartell der ersten Stunde nach dessen Festnahme 1989 in mehrere, nunmehr unabhängig voneinander arbeitende Netzwerke auf, die Mexikos Drogenkanäle unter sich aufteilten. Die ursprüngliche Föderation mit den Schmuggelwegen durch das westliche Mexiko wurde von Gallardos früherem Gehilfen Joaquin Guzman weitergeführt.

In den Neunzigerjahren profitierten die mexikanischen Kartelle davon, dass der US-amerikanische Anti-Drogen-Kampf in der Karibik zu einem Zusammenbruch der Drogentransportwege für kolumbianisches Kokain führte und sich der Kokaintransfer an die mexikanische Pazifikküste verlagerte.

Nach der Auflösung der kolumbianischen Kartelle wuchs die Macht der mexikanischen Drogenbosse. In den ersten zehn Jahren des neuen Jahrtausends entwickelte sich das Kartell von Sinaloa zur einflussreichsten Drogenorganisation Lateinamerikas. Mit Culiacan als neu erstrahlendem Handelszentrum, in dem ein Stadtviertel wie Tierra Blanca inzwischen vom Ruhm seiner vergangenen Tage zehrt und wie die Puente Negro und die Tomate als Emblem einer Stadt gehandelt wird, die eigentlich nichts so sehr wie jede geschäftsschädigende Verbindung zum Drogensektor fürchtet. Nur wo sich diese nicht mehr verbergen lässt, tut sie so, als handle es sich bei den Indizien einer jahrzehntelang gewachsenen Drogenkultur um harmlose folkloristische Attraktionen.

Kunst und Drogen: Die Dollarnote trägt die Unterschrift von »Jose Perez Leon« – dem Titel eines Corridos der Tigres del Norte. Künstlerin: Elina Chauvet.

Culiacan könnte mit Sehenswürdigkeiten im Narco-Stil mittlerweile einen Themenpark füllen: Mit dem Friedhof »Die Gärten von Humaya«, in dem die oft fotografierten Mausoleen reicher Drogenhändler wie bunte Lolipops in den tiefblauen Himmel ragen. Mit der »Kapelle des Jesus von Malverde«, dem populären Schutzpatron der Drogenhändler, in der rund um die Uhr Musikkapellen spielen und Souvenirverkäufer Malverde-Devotionalien anbieten. Mit den illegalen Devisenverkäufern auf der Avenida Juarez, vor deren ambulanten Wechselständen die Autos der Kunden Schlange stehen, seit das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kraft getreten ist und in den Banken die Höhe der monatlich erlaubten Dollar-Überweisungen bei viertausend Dollar für Kontoinhaber und für alle anderen bei eintausendfünfhundert Dollar liegt. Händler und Kunden geben unter den bunten Sonnenschirmen, die auf einer Länge von ein paar hundert Metern die öffentliche Straße blockieren, ein friedliches Bild ab. Vielleicht, weil die Polizei vor den Ständen ihre Runden dreht und darauf aufpasst, dass sie bei ihren Geschäften ungestört bleiben. Zu den neuen Attraktionen von Culiacan gehört auch Colinas de San Miguel, ein elegantes Viertel, in dem zwischen weißen Villen und Neubauten, die sich wie an einer Perlenkette die grünen Hügel hoch reihen, vereinzelt Rohbauten ohne Türen und Fenster stehen, die noch vor der Fertigstellung von der Polizei konfisziert worden sind.

Als Quote bezeichnen die Culichis, die Einwohner Culiacans, diese Trophäen polizeilicher Ermittlungsarbeit. Sie hätten pure Alibifunktion. Denn die öffentliche Sicherheit sei im Besitz der wahren Herren der Stadt, nicht ihrer Lakaien. Die Kontrolle über die städtischen Viertel und Straßen funktioniere nach einer dem Schachtelprinzip der russischen Matroschkas ähnlichen Hierarchie. Je größer die Puppe, desto mehr Viertel und Straßenzüge gehören ihr. Wenn es in dieser Verschachtelung irgendwo hakt, wird die betroffene Schachtel ersetzt. Die Quote sei die eleganteste Lösung. In ärmeren Vierteln betriebe man weniger Aufwand. Dort würden Probleme kostengünstiger erledigt. Deshalb die vielen Toten in Vierteln wie 6 de Enero, der Verlängerung von Tierra Blanca längs der Avenida Obregon, wo sich Bierausschank an Bierausschank reiht, und – stets im Dreierpack – Pizzabude an Fischstand und Hähnchenbraterei. Die verbotenen Lieder der Narcocorridos, die von keiner Radiostation gespielt werden dürfen, hat der »Besitzer« von 6 de Enero offensichtlich erlaubt und deshalb ertönt jetzt aus den Lautsprechern einer Pizzabude Colmillo Norteños Ajustes Inzunza, eine Art Leitfaden für korrektes Auftreten als Auftragskiller, der sich direkt an die drei Jungs zu richten scheint, die vor den Lautsprechern ihre Pizza verdrücken: »Aufgepasst Jungs! Stets mit Bazookas und Granaten ausgestattet, in kugelsicherer Weste, hinter getönten Scheiben eines Wagens ohne Plakette. Und wo offene Rechnungen beglichen werden, selbstverständlich nur durch Auslöschung frei Haus! Und nicht vergessen! In kleinen Stücken von einer Brücke hängen lassen und eine Karte mit eurer Empfehlung hinterlassen!«

Auf der Avenida Obregon staut sich der Verkehr. Ein Motorradfahrer schlängelt sich an den Autos vorbei. Auf dem Rücksitz hinter ihm zwei Kinder. Ein zehnjähriger Junge und ein etwa siebenjähriges Mädchen. Der Fahrer grüßt mit einer lässigen Handbewegung in Richtung Pizzabäcker. Der Junge dahinter imitiert ihn sofort. Der Pizzabäcker ruft etwas zurück, aber das geht im ohrenbetäubenden Lärm von Colmillo Norteños Erziehungsratschlägen unter, die in dieser Straße für jeden das Richtige parat haben. Denn weiter heißt es im Text: »Und vergesst nicht, Señores. Das Motto lautet, Kinder werden nie angerührt. Kinder sind prinzipiell unschuldig. Es ist eine Sache unter Erwachsenen. Hört ihr! Nur Große sind in sie verwickelt.«

»Der Boss der Bosse« – nach einem Narcocorrido interpretiert von Elina Chauvet aus Culiacan.

Y que no se olviden

Señores mi lema:

Los niños no tienen

la culpa de nada.

Grandes contra grandes

están enredados

Es ist eine ganz normale Szene in einer Stadt, in der es niemandem mehr auffällt, wenn an einem Wochentag Kinder, statt in der Schule zu sitzen, auf dem Rücksitz einer Yamaha durch die Stadt rasen und ihnen ein Narcocorrido den Unterricht ersetzt. Weil die vermeintliche Drogenfolklore in Wirklichkeit die Fieberkurve einer Stadt anzeigt, der die Orientierung abhanden gekommen ist, seit Joaquin Guzman in die Sphären eines Narco-Superstars aufgestiegen ist, wo er zusammen mit seinem Partner Ismael Zambada wie Ludwig, der Sonnenkönig, den Mittelpunkt seines eigenen Universums bildet. Und Culiacan der Sitz seines Hofstaats geworden ist, der wie der alte Adel den Zusatz »Narco« im Namen trägt. Ein Narco-Hofstaat mit einer Hofkultur, die ganz auf das ungekrönte Haupt des Kartells von Sinaloa zugeschnitten ist, das den Beinamen »El Chapo« – Der Kurze – im Titel trägt und mit über zwei Jahrzehnten an der Spitze des Sinaloa-Kartells – trotz einer siebenjährigen Haftunterbrechung – der am längsten amtierende, mexikanische Drogenboss ist. Ein Zeitraum, der lang genug ist, um bei der Jugend den Eindruck entstehen zu lassen, dass der Ausnahmezustand, dem sich die Stadt seit der Übernahme durch seine Sicherheitschefs beugen muss, die Normalität sei, in die man hineingeboren wird, sein Leben verbringt und stirbt.

Am Urgrund der Erinnerungen einer ganzen Generation hallen die Schüsse der AR-15 nach, die im Januar 1976 den Drogenboss Lamberto Quintero niederstreckten. Ein Mord aus Rache, dem ein Blutbad folgte, bei dem das Viertel um das Santa-Monica-Krankenhaus, in dem der sterbende Lamberto Quintero lag, zum Schauplatz eines Showdowns wurde.

»Horch!«, sagt ein kleiner Junge, der in dem Augenblick, in dem eine Salve die Luft zerriss, ein paar Häuserblocks weiter in seinem Hochstuhl sitzt und von seiner Mutter gefüttert wird. »Horch!«, wiederholt er aufgeregt, als weitere Schüsse zu hören sind. Er streckt den Finger in die Luft, so wie es seine Mutter immer macht, wenn sie will, dass er gut zuhört. Die Mutter starrt ihren zehn Monate alten Jungen ungläubig an. Ihr Sohn hatte soeben die ersten Worte seines Lebens gesprochen. Er sagte nicht Mama oder Kran oder Auto. Er kommentierte eine Schießerei in seiner Stadt, die erste von vielen, die er in dieser Stadt noch zu hören bekommen wird.

Schon ein paar Tage nach den Vorfällen wurde der Corrido, der Lamberto Quinteros Leben und Sterben besingt, als erster Narcocorrido überhaupt von Culiacans Radiostationen gespielt und wirkte an seiner Legendenbildung mit. »Ihr, die ihr ihn gesehen habt, wie er stets über die Brücke nach Tierra Blanca fuhr, erinnert alle daran, dass man Don Lamberto nie vergessen darf. Ich für meinen Teil kann versichern, dass er Culiacan immer fehlen wird.«

Drei Jahre später singt der Junge, der während einer Schießerei seine ersten Worte gesagt hat, das Lied voller Inbrunst seiner Schwester vor. Er hat es im Kindergarten aufgeschnappt.

»An einem 28. Januar, wie schmerzt mich dieses Datum, wurde Don Lamberto von einem Wagen verfolgt...« Weiter kommt er nicht. Seine Mutter hält ihm den Mund zu und erklärt ihm streng, dass solche Lieder bei ihnen im Haus nicht gesungen würden.

Die Familie war nach der Schießerei aus der Innenstadt in das Wohnviertel Los Pinos gezogen, in dem junge Familien der Mittelschicht in kleinen Einfamilienbungalows und in Reihenhäusern mit Vorgärten lebten. »In den Siebzigerjahren glaubte man noch, dass einen das richtige Stadtviertel vor schlechter Gesellschaft schützen könne. Aber jetzt ist es so, dass alle Viertel den Narco-Stil imitieren.«

Aus dem Jungen ist inzwischen selbst ein Familienvater geworden, der sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, wenn er mit seinem zwölfjährigen Sohn die Großeltern in Los Pinos besucht, wo sich die Nachbarschaft seit seinen eigenen Kindheitstagen gewaltig verändert hat. Gleich nebenan wohnt jetzt ein Dealer, der seinen Wagen aus Sicherheitsgründen immer vor dem Haus seiner Eltern parkt, und Kunden, die das erste Mal zu ihm kommen, die Adresse seiner Nachbarn statt seiner eigenen nennt. Um seine Haut zu schützen, riskiert er das Leben der Nachbarn. Was, wenn seine Eltern mit ihm verwechselt und versehentlich erschossen würden, wenn sie nichtsahnend die Haustür öffneten? Leute wie dieser kriminelle Nachbar hätten aus Los Pinos ein gefährliches Pflaster gemacht. Aber bei wem sollten sich die Bürger beschweren, wenn bei ihnen im Viertel sogar die Polizisten für dieselbe Person wie die Dealer arbeiteten: Für Gustavo Inzunza Inzunza, alias »El Macho Prieto«, dem Sicherheitschef von Ismael Zambada, alias »El Mayo«, der wiederum der Partner von »El Chapo« Guzman ist. Für jenen Inzunza also, dessen Geschäften eine Reihe brutaler Corridos gewidmet sind.

Wer wie seine Eltern Distanz zu den Nachbarn halte, leiste da schon Widerstand. Denn normalerweise stünde die Loyalität mit den Nachbarn, mit denen man keine Schwierigkeiten haben will, über Recht und Gesetz. Selbst als Waffen- und Gelddepot ließen sich Nachbarn missbrauchen, auch solche, die persönlich gar nicht in den Drogensektor verwickelt seien. Allein die Nachbarschaft mache sie ungewollt zu Komplizen.