Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

"…Ein mannshoher Maschendrahtzaun umrandet die komplette Spielfläche, grenzt sie wie ein Gefängnis ein, durchsichtig aber nicht durchlässig. Nachdenklich starrt Hanna Butt auf die weit geöffnete Tür aus Drahtgeflecht und kann den leichten Schauer, der ihr den Rücken hinunterkriecht, nicht verhindern." Der 4-jährige Leif wird beim Spielen im Garten seiner Eltern tödlich verletzt. Schnell erhärtet sich der Verdacht, dass der Tod durch Gewalteinwirkung herbeigeführt wurde. Die Kommissarin Hanna Butt, selbst Mutter einer kleinen Tochter, und ihr Kollege Ben Schlüter stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine Wand aus Lügen und Intrigen. Schonungslos offenbart sich den Ermittlern eine Spirale aus falsch verstandener Liebe, Egoismus und Sucht, der sich Leif nur mit zerstörerischem Verhalten entgegenstellen konnte. Mit Mühe gelingt es der Kommissarin, ihre eigenen Gefühle unter Kontrolle zu halten, bis sie den wahren Täter überführt hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

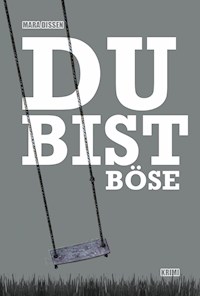

Mara Dissen

DU BIST BÖSE

DU BIST BÖSE

KRIMI

MARA DISSEN

Die Autorin

Mara Dissen, 1950 in Braunschweig geboren, schreibt unter einem Pseudonym. Sie lebt mit ihrem Mann in ihrer Heimatstadt. Über zwei Jahrzehnte war sie als Schulleiterin tätig und befindet sich nun im Ruhestand. Als freie Schriftstellerin hat sie sich dem Krimigenre verschrieben.

Von Mara Dissen bereits erschienene Bücher:

Aus der Mitte der Dunkelheit

Im Schatten der Gitter

Im Strom des Bösen

Todbringende Entscheidung

Impressum

Texte: © Copyright by Valesca Dolle-KochUmschlag:© Copyright by Valesca Dolle-Koch

Verlag:Valesca Dolle-Koch

Lily-Braun-Straße 16G12619 [email protected]

Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,

Berlin

„Die Welt wird nicht bedroht von Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.“

Albert Einstein

Inhalt

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

Prolog

<Höher, höher, noch mehr! Ich fliege! Noch höher! Ich will noch höher! Los! Schubs mich an! Mehr, mehr! Keiner kann so hochfliegen wie ich! Ich bin am höchsten, am höchsten! Warte, warte, hör auf, das reicht. Hörst du nicht? Du sollst aufhören. Ich bin doch schon am höchsten. Warum hörst du denn nicht auf? Du sollst mich nicht mehr anschubsen! Fass mich nicht mehr an! Lass miiiich! Ich kann mich nicht mehr festhalten! Nicht schubsen! AUFHÖREN! Du bist böse! Du...>

Das Quietschen der Schaukel ist verstummt. Unkontrolliert schwingt die Sitzfläche an den Haltetauen hin und her, pendelt aus, rot, aus stabilem Kunststoff, mit einem schwarzen Brandfleck in der Mitte, leer.

Die kleine, gekrümmte Gestalt auf den Steinplatten schreit nicht mehr, erhält keine Hilfe von der Person, die sich im Laufschritt entfernt.

1. Kapitel

Das Weiß der Zimmerdecke ist makellos, schmerzt nach langem Hinsehen. Kann die Farbe Weiß schmerzen? Diese Farbe der Reinheit? Ich bin mir nicht sicher, lasse meine Augen zu den Wänden wandern, vergleiche die Farbtöne. Nein, Weiß ist nicht die Farbe der Reinheit. Die Wände sind schmutzigweiß, sauber ja, aber eben nicht rein.

Ich betrachte meinen weißen Bettbezug, zähle die stecknadelgroßen, rot-braunen Flecken, die ein bizarres Muster in Bauchhöhe bilden. Ist das Blut? Mein Blut? Ich hebe die rechte Hand, möchte mit ihr den Schandfleck verdecken, kein Blut mehr sehen, nie mehr, die Farbe Rot ein für alle Mal aus meinem Leben verbannen.

Ein stechender Schmerz durchzuckt meinen Handrücken, setzt sich brennend im Arm fort und löst unweigerlich Panik in mir aus. Irritiert betrachte ich die Kanüle in meiner Haut, nein, in meinem Körper. Man hat sie in meinen Körper getrieben. Was macht sie mit ihm? Zentimeter um Zentimeter verfolge ich die Leitung, die aus der Nadel sprießt und in einem Infusionssack, aufgehängt an einem Ständer, mündet. Entsetzt möchte ich mir die Nadel aus meinem Körper reißen. Ich will sie nicht. Ich weiß nicht, wie sie dort reingekommen ist. Man hat mich nicht gefragt.

<Halt>, höre ich meine innere Stimme schreien. Sie spricht in letzter Zeit oft mit mir. Es fällt mir häufig schwer, ihr zu gehorchen. Manchmal antworte ich, meistens versuche ich, sie zu ignorieren. Jetzt jedoch hat sie Recht. Es würde wieder Blut geben, rot, die alles vernichtende Farbe auf meinem weißen Bettbezug.

Schwer atmend lasse ich meinen Kopf auf das Kissen fallen, schließe wieder die Augen. Ich bin im Krankenhaus, das weiß ich, aber wie ich hierher gekommen bin liegt für mich im Dunkeln. Soll es doch dableiben. Die Sache mit der inneren Stimme geht mir durch den Kopf. Das sei ganz natürlich, hat mir Elli gesagt, Gedanken eben. Der Kopf sei ja nicht abgeschaltet, nur weil man mal keine lauten Unterhaltungen führt. Ach Elli, du Gute. Wahrscheinlich hast du Recht. Ja, natürlich hast du wieder Recht. Ich will mir aber keine Gedanken machen. Mein Kopf soll tot sein, einfach gedankentot, befreit von diesen grauenvollen Erinnerungen, die meine Gedanken füttern.

Unter großer Anstrengung öffne ich wieder die Augen, widersetze mich dem Gefühl endloser Müdigkeit. Mit nur leichten Kopfbewegungen gelingt es mir, meine Umgebung zu erfassen. Es ist ein kleines Krankenzimmer. Nur ein Bett, mein eigenes, Nachttisch, zwei Stühle mit gepolsterter, abwaschbarer Sitzfläche, ein kleines Tischchen mit einem schlichten Stuhl davor, ein Kleiderschrank, der eher an einen Spind erinnert und eine Tür, die wahrscheinlich in einen Sanitärbereich führt. Und dann natürlich die Tür, durch die man mich hier reingebracht hat, und durch die ich das Zimmer wieder verlassen werde. Irgendwann. Es ist mir egal wann. Will ich es überhaupt wieder verlassen? Da kommen sie wieder, die Gedanken.

„Scheuch sie weg“, durchdringt meine Stimme die Stille. Entsetzt schaue ich mich ruckartig um, habe Angst, dass ich gehört wurde und weiß doch, dass ich allein bin. Wenigstens in dieser Angelegenheit ist Frank meinem Wunsch nachgekommen. Er hat mich in ein Einzelzimmer legen lassen. Habe ich diesen Wunsch überhaupt geäußert und wann soll das gewesen sein? Egal. Für Frank wäre nie etwas anderes in Frage gekommen, erste Klasse, was sonst. Für ihn muss alles immer erstklassig, überragend sein. Frank hat als Architekt Objekte entworfen, die in ihrer Einmaligkeit herausstechen. Sein Geschäftssinn muss allerdings ebenfalls seinesgleichen suchen. Was sein Planungsbüro mitunter nicht nach seinen hohen Erwartungen abwirft, holt sein angeschlossenes Ingenieurbüro wieder heraus. Als mein Ehemann sieht er es als seine Pflicht an, mich mit Luxus zu umgeben. Er kann es sich leisten, sich von seinem schlechten Gewissen freizukaufen, meine vermeintliche Abhängigkeit von ihm auf diese Weise zu erhalten. Ich wundere mich, dass ich nicht in der stilvolleren Umgebung einer Privatklinik liege. Was ist geschehen, dass er von seinem steten Streben nach dem Besonderen abgewichen ist?

„Können Sie mir dann bitte noch eine Blumenvase bringen?“

„Ja, natürlich. Gehen Sie ruhig schon rein.“

Elli. Ihre Stimme würde ich durch jede geschlossene Tür erkennen. Ich habe mich von der Ruhe meines Zimmers täuschen lassen, fühlte mich vor der Außenwelt sicher, habe nicht bedacht, dass Menschen im Krankenhaus, Pflichtbesuche förmlich aufzwingen. Nein, das ist ungerecht. Elli kommt nicht aus Pflichtgefühl. Elli kommt, um zu helfen, Halt zu geben, Gleichgewicht wiederherzustellen, einfach da zu sein. Auf Elli war immer Verlass. Sie kritisiert nicht, bevormundet nicht, steht einfach nur tatkräftig zur Seite und ist irgendwie immer präsent. Aber mit ihrer beherzten Art hat sie schon großen Einfluss auf mich.

Beim zaghaften Klopfen an der Tür schließe ich die Augen, versuche ruhig und gleichmäßig zu atmen. Es sind nur wenige Schritte bis zu meinem Bett, die Elli leise, fast unhörbar zurücklegt. Jeder einzelne Schritt wird von mir wahrgenommen, körperlich nachempfunden. Wir sind uns so vertraut, dass ich Ellis Bewegungen in Zeitlupe vor mir sehe. Sie wird wie immer flache, modische Schuhe tragen. Schuhe mit Absätzen lehnt sie für sich kategorisch ab, womit sie ihrem Erscheinungsbild eine positive Variante verleiht. Elli ist groß, sehr groß. Zu ihr muss man aufschauen, seinen Blick an ihrem hageren, aufgeschossenen Körper entlanggleiten lassen, bevor man das Gesicht in Augenschein nehmen kann. Es ist nicht hübsch, aber passt zu ihrem Körperbau, lang, schmal, kantig. Selbst ihre Augenlider ziehen sich von der Nasenwurzel schlitzartig Richtung Schläfe, als wollten sie nie enden. So dünn wie alles an ihr sind auch ihre schwarzen Haare, glatt und unvorteilhaft auf die Schultern fallend. Menschen, die Elli zum ersten Mal begegnen, verschätzen sich oft, sehen in ihr die unbewegliche, steife Frau, gefangen in einem Körper, der bei kleinsten Bewegungen auseinander zu brechen droht. Meine Freundin Elli ist jedoch biegsam wie eine Gerte, verfügt über wundersame Kraft und ist vor allem schnell, quirlig, irgendwie immer in Bewegung.

Ich bin das totale Gegenteil von ihr. Vielleicht verstehen wir uns deshalb so gut. Klein, gedrungen, moppelig, mit einem viel zu kurz geratenen Hals, der auch durch meine blond gelockte Kurzhaarfrisur optisch nicht verlängert wird, kämpfe ich stets gegen überschüssige Pfunde an. Anders als Elli, bewege ich mich liebend gern auf hochhackigen Schuhen, um größer zu wirken und unterliege wissend dem Irrtum. Auf mein Augen-Make-up verwende ich täglich viel Zeit, in der Hoffnung, meinem runden, alltäglichen Gesicht etwas mehr Ausstrahlung zu verleihen. Jetzt werde ich wohl vollkommen verschmiert hier liegen. Elli nehme ich mir oft zum Vorbild, besonders, wenn meine Unzufriedenheit in Unbeherrschtheit umzukippen droht, Pessimismus mich runterzieht. Oft werde ich auch von Depressionen heimgesucht. Sie fallen meistens über mich her, wenn mein verflossener Erfolg als Journalistin vor meinem geistigen Auge abläuft und mir gleichzeitig meine gegenwärtige berufliche Aussichtslosigkeit aufgezeigt wird. Zu brutal werde ich von den Bildern weggezerrt, die mich in die Zeit meiner Auslandsreisen versetzen. Einer Zeit voller Abenteuer, geprägt von der Suche nach Tatsachen und Hintergründen für Dokumentationen, die mich als Journalistin gefragt und unentbehrlich gemacht haben. Nein, natürlich nicht unentbehrlich. Schnell vergessen und abgeschrieben als ich gezwungen war, meine Unabhängigkeit aufzugeben.

Elli steht vor meinem Bett. Wir waren einst Kolleginnen, haben uns bei unseren Hintergrundrecherchen Fakten zugespielt, uns gegenseitig gestützt. Jetzt stützt sie nur noch mich. Ich kann förmlich ihre Körperwärme spüren. Es muss ihr sehr schwerfallen, sich so leise, langsam, bedächtig zu bewegen. Für mich tut sie das, zwingt sich dazu. Vielleicht ist es auch ganz anders, hat das Geschehene ihre Energie geschluckt.

Die Tür öffnet sich wieder, wird nicht geschlossen. Ich vermute, dass die Schwester die Vase bringt. Wie lange schaffe ich es noch, meine Augen geschlossen zu halten?

„Frau Stolpe scheint fest zu schlafen. Steht sie noch unter schweren Beruhigungsmitteln?“

„Ja, aber eigentlich könnte sie uns durchaus hören. Na ja, wahrscheinlich sehr schwach.“

„Darf ich sie ansprechen, anfassen? Was meinen Sie?“

„Ja, natürlich. Versuchen Sie es.“

„Ach, ich habe da noch eine Frage. War Herr Stolpe, ihr Mann, schon hier?“

„Nein, nicht das ich wüsste. Ich kann aber noch mal meine Kollegin fragen.“

„Nein, nein, danke, nicht nötig. War nur so eine Frage.“

Er hat es also nicht geschafft, sich hierher zu bewegen. Schade. Nicht, dass ich traurig darüber bin. Ich hätte es nur gut gefunden, wenn er mich in meinem betäubten Zustand, in dem ich mich offensichtlich längere Zeit befunden haben muss, einfach tief schlafend, angetroffen hätte. Vielleicht hätte ihm das Angst gemacht. Ich glaube nicht, dass es mir gelingt, mich schlafend zu stellen, käme er jetzt die Tür rein, jetzt, wo die Medikamente scheinbar ihre starke Wirkung verlieren. Er soll nicht kommen, soll wegbleiben, einfach wegbleiben. Vielleicht sollte ich die Augen öffnen und um neue Betäubung bitten, wohl eher flehen, könnte ja starke Schmerzen vortäuschen.

Ellis warme Hand auf meinem nackten Arm tut gut, möchte sie aber auch gleich wieder abschütteln. Keiner soll mir zu nahekommen. Auch Elli nicht?

Die Tür öffnet sich erneut, Elli nimmt ihre Hand von meinem Arm. Wahrscheinlich dreht sie sich zur Tür um. Ich halte die Luft an, konzentriere mich auf die Schritte. Ich atme wieder aus, als ich erleichtert feststelle, dass von ihnen nicht dieses Drängende, Vorwärtsstrebende, Selbstherrliche ausgeht, wie es meinem Mann zu eigen ist. Frank lässt sich also Zeit.

„Ich muss einen neuen Infusionsbeutel anschließen“, höre ich die Schwester sagen.

„Sie reagiert nicht. Ich habe sie am Arm berührt. Sie hat nicht mal gezuckt.“ Ellis Stimme kommt mir seltsam verändert vor. Hat sie geweint? Ich sollte Mitleid mit ihr haben, verspüre jedoch nichts.

„Versuchen Sie es einfach noch einmal, und wenn sie keine Regung zeigt, lassen Sie sie schlafen. Besuchen Sie sie morgen wieder. Ich komme auch gleich mit Medikamenten für die Nacht. Dann erhält sie nochmals starke Schlafmittel.“

Der stechende Schmerz fährt wieder durch meine Hand. Wahrscheinlich hat die Schwester den Sitz der Nadel überprüft. Ungewollt öffne ich die Augen und stoße gepresst angestaute Luft aus, was sich anhört wie ein gequälter Schmerzenslaut. Ich erfasse das Gesicht einer mir unbekannten Frau. Rund, feiste Hamsterbacken, blass, gerahmt von blondgefärbter Stoppelfrisur. Es muss die Krankenschwester sein, die mich mitfühlend, aber irgendwie auch ein bisschen zu professionell empathisch betrachtet.

„Haben Sie Schmerzen, Frau Stolpe? Ich lasse Sie kurz mit Ihrem Besuch alleine und bringe Ihnen dann etwas für die Nacht. Bleiben Sie so lange bei ihr?“, wendet sie sich leicht hektisch an meine Freundin. Die Schwester hat Angst davor, mit mir allein zu sein. Sie weiß nicht, wie sie mit mir umgehen soll. Wer sagt mir, wie ich mit mir umgehen soll?

Ich bin allein mit Elli. Wir schweigen uns an. Ihr Gesicht ist vom Weinen aufgequollen, hat seine kantigen Konturen verloren. Das passt überhaupt nicht zu deinem dürren Körper, ertappe ich mich bei unangebrachten Gedanken, vermisse erneut Mitleid, schäme mich nicht dafür. Und überhaupt, passt das Weinen nicht zu Elli, der immer zuversichtlichen, zupackenden, nie verzagenden Elli. Habe ich es etwa erreicht, ihren nie versiegenden, aufreizenden Optimismus zu brechen? Sie ist nie um Worte verlegen, warum ist sie es jetzt? Warum sagt sie nichts, verdammt noch mal. Ich werde schweigen.

„Du musst nichts sagen“, flüstert sie und beugt sich zu mir herab. Sie hat meine Gedanken erraten, meine Tränen aufhalten, kann sie nicht. Sie entnimmt aus dem Karton, der auf meinem Nachttisch steht, mehrere Kleenex Tücher und versucht mir zart, beinahe zärtlich, das Gesicht zu trocken. Es gelingt ihr nicht. Unaufhaltsam fließen meine Tränen über meine Wangen, in meine Haare, an meinem Hals entlang, ohne dass ich mich auch nur einen Millimeter bewege. Elli gibt auf und trocknet sich nun selbst ihr tränenüberströmtes Gesicht.

„Ich habe vorhin mit einem Arzt gesprochen“, setzt sie mit belegter Stimme zu scheinbar wichtigen Aussagen an. „Wir glauben, es ist besser, wenn du noch ein paar Tage im Krankenhaus bleibst. Sie wollen morgen jemanden vom sozial-psychiatrischen Dienst vorbeischicken. Wäre das für dich in Ordnung?“

Da ist sie wieder, die alte Elli. Was hat sie gesagt? <Wir glauben, es ist besser?> Ja, natürlich, Elli und der Arzt. <Du musst nichts sagen> und jetzt zwingt sie mich mit so einer Frage zu einer Aussage. Ich zerre ihr die letzten trockenen Tücher aus der Hand und putze mir geräuschvoll die Nase.

„Nein, können wegbleiben.“

„Wie du willst. Dann sage ich draußen Bescheid, dass du keine psychologische Betreuung möchtest.“

So wie Elli das sagt, klingt es, als sei ich ein verstocktes Kind, das den Rat der Erwachsenen nicht annehmen will. Ganz Unrecht hat sie wahrscheinlich nicht. Ich will keine Ratschläge, die ja wohl immer davon ausgehen, dass sich etwas vermeiden oder verbessern lässt. Vermeiden lässt sich in meinem Fall nichts mehr, es ist bereits geschehen, für Verbesserungen wurden mir die Voraussetzungen entzogen.

„Nein, ich schicke sie weg, wenn sie kommen. Ich möchte das allein klären“, gelingt es mir endlich, mit brüchiger Stimme, zwei zusammenhängende Sätze herauszupressen.

„Ja, Bianca, das klingt gut. Dann kannst du es dir ja bis morgen vielleicht noch anders überlegen.“ Elli tätschelt meinen Arm und quält sich ein aufmunterndes Lächeln ab. Meine Freundin erscheint mir in einem fremden Licht. Sie ist nicht authentisch, aber wie soll sie auch?

„Du hast mich nicht richtig verstanden, Elli. Ich will das nur allein klären.“ Erschöpft von meinem Aufbäumen gegen die vermeintliche Bevormundung, drehe ich den Kopf zur Seite.

Elli schweigt. Obwohl mein Gesicht abgewendet ist, spüre ich, wie sie hilflos auf mich herabschaut. Ich bin es gewohnt, dass man von oben auf mich hinunterschaut. Klein, füllig ist es mir nie gegeben gewesen, mit Menschen auf gleicher Höhe, von Angesicht zu Angesicht, zu kommunizieren. Ja, als ich noch als gefragte Journalistin, ausgestattet mit dem nötigen Selbstwertgefühl und Sachverstand unterwegs war, spielte meine Körpergröße keine Rolle. Die Gespräche fanden stets auf Augenhöhe statt. Ich erschrecke über meine abschweifenden Gedanken und versuche, mich in die Gegenwart zurückzuholen. Umfasst dann die Gegenwart auch die unmittelbar zurückliegende Vergangenheit, das Unaussprechliche? Langsam wende ich meinen Kopf und suche Ellis Blickkontakt.

„Kannst du mir einen Gefallen tun?“, flüstere ich, sodass sich Elli noch weiter zu mir herunterbeugen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich verstanden hat und will meine Frage gerade wiederholen, als sich ihr Gesicht nahezu erleichtert aufhellt.

„Ja, natürlich, jeden, das weißt du doch, Liebes“, kommt ihre Antwort etwas zu überstürzt.

„Bitte sag Frank, dass ich von ihm keinen Besuch wünsche. Ich will ihn auf gar keinen Fall sehen“, stoße ich hastig, aber resolut hervor. Woher nehme ich nur die Kraft dazu, schießt es mir durch den Kopf und empfinde seltsamerweise seit langer Zeit Bewunderung für mich. Elli starrt mich entsetzt an, richtet sich auf und macht einen Schritt rückwärts, wobei sie fast über den Infusionsständer stolpert. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich, wie bei einem Sportler nach Höchstleistung und für Elli grenzt es an Extrembelastung, meine Bitte aufzunehmen, zu verarbeiten und dann noch angemessen zu reagieren.

„Das kannst du nicht wirklich wollen“, presst sie hervor, ohne sich wieder meinem Bett zu nähern. Eigentlich hätte sie sagen müssen, dass kannst du von mir nicht verlangen, denn Elli liebt das Verbindende, möchte stets durch positive Sichtweisen ihre Umgebung in Gleichklang halten. Mit ihrem Satz macht sie deutlich, dass sie meinen Wunsch kategorisch ablehnt, die beabsichtigte Ausgrenzung meines Mannes nicht nachvollziehen kann, für falsch hält. Sie möchte von mir für Falschmeldungen nicht missbraucht werden.

Ich bin erschöpft. Die letzten Minuten im Wachzustand waren anstrengend. Es fällt mir schwer, mich weiter auf meine Freundin zu konzentrieren. Ich fixiere die Tür und sehne die Schwester herbei, um meine angekündigte, erlösende Schlafdroge zu erhalten. Meine Gedanken schweifen ab, sind nicht mehr in der Gegenwart, bewegen sich nebulös in der Vergangenheit, einer Zeit, die ich mir doch verboten habe.

„Bianca, ich halte das für keine gute Idee. Ihr müsst jetzt zusammenhalten, vielleicht gelingt es ja, dass ihr euch gegenseitig stützt. Ach verdammt, was rede ich da. Das klingt ja irgendwie bescheuert nach Therapie aus der Frauenzeitschrift und das... ach,...“, bricht sie resigniert ab.

„Er hat mich vorher nicht gestützt, wie soll das jetzt gelingen? Wie kannst du so etwas sagen, du, die doch alles weiß?“ Meine Augen füllen sich wieder mit Tränen. Ich kann sie jedoch wegblinzeln. Elli soll gehen. Warum haut sie nicht endlich ab?

„Leif ist auch Franks Sohn. Es ist euer Kind. Du kannst nicht so tun, als gäbe es nur eine Mutter.“ Elli spricht leise, beherrscht, aber eine Spur zu vorwurfsvoll. Sie erdrückt mich.

„Neeeiiin, Leif ISTnicht unser Sohn. Er WAR unser Sohn. Leif ist tot, tot, tot, in unserem Garten, auf den Steinplatten, neben der Schaukel, einfach tot. Alles rot, tot, rot, tot. Leif braucht keinen Vater mehr, ich brauche keinen Mann mehr“, schreie ich mit aller Kraft, die mir geblieben ist, heraus. Mit einer einzigen Armbewegung schleudere ich die Bettdecke von meinem Körper, richte mich auf, reiße mir die Kanüle aus der Hand, schwinge die Beine aus dem Bett und sacke haltlos winselnd zu Boden.

Irgendwie müssen sie mich wieder ins Bett zurück verfrachtet haben. Meine Glieder fühlen sich bleischwer an. Die Stimmen um mich herum kommen von weit her, klingen dumpf, scheinen unter einer Glocke gefangen zu sein. Ich wehre mich nicht gegen die Tiefe, in die mein Körper unaufhörlich fällt, den Sturz ins Vergessen.

„Es ist gut, dass sie es endlich ausgesprochen hat“, höre ich eine unbekannte männliche Stimme, bevor es schwarz wird.

2. Kapitel

Hanna Butt steht unschlüssig vor dem schmiedeeisernen Tor, den Arm zur Betätigung der Klingel ausgestreckt. In letzter Sekunde scheint sie es sich anders überlegt zu haben, lässt den Arm wieder sinken und dreht sich langsam zur Straße um. Nervös zupft sie am Ärmelaufschlag ihres Mantels, versucht, imaginäre Fussel zu entfernen, ohne ihre sinnlose Tätigkeit mit den Augen zu verfolgen. Hannas Blick schweift über die kurze Sackgasse und erfasst die wenigen Grundstücke. Die Anwohner haben die Eingrenzung ihrer Anwesen kreativ gestaltet. Dichte, hohe Hecken, kunstvoll arrangierte Holzverkleidungen, hässliche Plastikfolien befestigt an Drahtzäunen, aus unterschiedlichem Stein gemauerte Bollwerke reihen sich nahtlos aneinander. Eins haben alle Grenzen gemeinsam: Sie schützen die Bewohner in ihren Villen vor den unerwünschten Blicken Unbefugter.

Hanna Butt beendet das unsinnige Zupfen an ihrem Mantel und schlägt den Kragen hoch. Ihr braunes, glattes Haar, das ihr meistens locker über die Schultern fällt, hat sie heute zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, den sie mit einer schnellen, unwilligen Handbewegung aus dem Kragen hervorzieht. Fröstelnd schlägt sie ihre Arme um den schlanken, wohlgeformten Körper und hüpft mit geschlossenen Beinen mehrmals auf der Stelle. Die ausgeprägten, muskulösen Waden, die sich durch die enganliegende Hose abzeichnen, lassen erahnen, dass Hanna Butt regelmäßig Sport treibt. Es fällt ihr jedoch immer schwerer, sportliche Betätigungen in ihr enormes Arbeitspensum und die Erziehung ihrer kleinen Tochter einzubinden. Sie hat schnell erfahren, dass es unumgänglich ist, Abstriche bei den eigenen Bedürfnissen zu machen. Umso mehr genießt sie, die auf diese Weise gewonnene gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Mann. Unschlüssig stampft sie mit beiden Füßen kraftvoll auf den Boden. Es ist zu kühl für einen Morgen im Juli. Noch einmal betrachtet sie den menschenleeren Straßenzug, bevor sie sich erneut dem Tor zuwendet, ohne jedoch Anstalten zu unternehmen, die Klingel zu betätigen. Ihr leicht gebräunter, makellos glatter Teint ist heute blass, scheint seine Vitalkraft verloren zu haben. Die vollen Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst, die Stirn verkrampft nach oben gezogen, sodass Zornesfalten wie kleine Rinnsale hervortreten, starrt sie auf ihre Schuhspitzen. Hanna Butt geht es nicht gut, scheint ihre Attraktivität, ihre professionelle Zielstrebigkeit in den letzten vierundzwanzig Stunden abgegeben zu haben. Sie fühlt sich matt, ausgelaugt, alt, obwohl sie erst vor wenigen Tagen ihren vierzigsten Geburtstag gefeiert hat.

Plötzlich geht ein Ruck durch ihren Körper. Entschlossen drückt sie auf den Klingelknopf, wartet ungeduldig von einem Bein auf das andere tretend und betätigt den Knopf ein zweites Mal.

„Ja bitte?“ Die Stimme aus der Gegensprechanlage klingt leise, kraftlos und verzerrt.

„Herr Stolpe?“

„Ja.“ Nur ein Wort, unwillig, hörbar genervt, fast aggressiv.

„Guten Morgen, Herr Stolpe. Mein Name ist Butt, Hanna Butt. Ich bin Hauptkommissarin bei der Kriminalpolizei. Ich möchte mich gerne mit Ihnen unterhalten. Könnten Sie mir bitte das Tor öffnen?“ Sie trägt ihre Bitte verhalten, unsicher vor, möchte das Gespräch nicht führen, muss.

Nach nur wenigen Sekunden entriegelt sich das schwere, blickdichte Eisentor fast lautlos, gleitet in die Führung auf der gegenüberliegenden Seite und gibt die Sicht auf eine Villa frei. Sie ist nicht überladen pompös, eher elegant. Sie besticht mit klaren Linien, schnörkellos, stellt eine geschlossene, stilistisch überaus gelungene Einheit dar. Durch die großen Glaselemente, die das Gebäude beherrschen, lässt sich die luxuriöse Ausstattung erahnen.

Hanna betritt den gepflasterten Weg aus unebenen Natursteinen, verharrt erneut, wirft einen kurzen Blick zur Überwachungskamera, die auf einem Masten unmittelbar hinter dem Tor im Verborgenen angebracht ist und eilt auf das Haus zu.

Die schwere und doch schlicht gestaltete Eingangstür ist verschlossen. Vergeblich sucht Hanna Butt nach einer Klingel und dreht sich schulterzuckend zur parkähnlichen Gartenanlage um, die sie soeben, ohne bewusst wahrzunehmen, durchschritten hat. Blühende Rabatten, eingefasst mit Steinen, Sitzbänke aus Edelhölzern unter exotisch anmutenden Bäumen, ein filigraner Pavillon in der Nähe eines kleinen Fischteiches ziehen Hanna in ihren Bann. Eine Spielfläche für Kinder sucht sie vergeblich.

„Frau Butt? Möchten Sie reinkommen?“ Unbemerkt hat sich die Tür hinter ihr geöffnet. Hanna sieht sich einem Mann gegenüber, dessen Anblick das Unfassbare ihres Besuches erschreckend ins Bewusstsein zerrt. Hellblaue, tiefliegende Augen, als würden sie von einer unsichtbaren Kraft in die Augenhöhlen gezogen, umrandet von blauschwarzen Schatten, beherrschen das Gesicht, obwohl sie ausdruckslos an Hanna Butt vorbei zu irgendeinem Punkt außerhalb des Hauses schweifen. Steile Falten, die sich zu beiden Seiten der Mundwinkel eingegraben haben, verleihen dem blassen, kantigen, unrasierten Gesicht abweisende Härte. Frank Stolpe ist schlank, hält sich jedoch nach vorne gebeugt krampfhaft an der Türfüllung fest, sodass Hanna seine Körpergröße nur schlecht einschätzen kann. Nachdem sie den Mann taxiert hat, fällt sie die Entscheidung, dass es sich bei Herrn Stolpe unter normalen Umständen um einen gutaussehenden Mann handeln müsste. Nur flüchtig nimmt sie die ausgebeulte Jogginghose, das zerknautschte, leicht fleckige T-Shirt und die zwei unterschiedlichen, nicht zusammenpassenden Hausschuhe an seinen Füßen wahr. Die Kommissarin möchte ihn nicht weiter einer intensiveren Begutachtung aussetzen. Sie kann sich Herrn Stolpe jedoch zu anderen Gegebenheiten gepflegt, in exquisitem Dress vorstellen. Sofort verwirft sie diesen Gedanken wieder, befürchtet, durch ihr Wissen um seine gesellschaftliche Stellung, dem Menschen nicht vorurteilsfrei gegenüber zu stehen.

„Ja, was ist jetzt, kommen Sie rein, oder was?“ Seine Stimme klingt rau, abweisend. Bei seinen Worten hat er sich aufgerichtet, löst eine Hand von der Türfüllung, umfasst den Türgriff haltsuchend mit beiden Händen und gibt Hanna Butt den Blick in die Diele frei.

„Oh ja, natürlich, entschuldigen Sie bitte“, beeilt sich die Kommissarin, ihre Befangenheit herunterzuspielen und von der leichten Röte, die ihr Gesicht überzieht, abzulenken. Es ist ihr peinlich, den Mann so lange gemustert zu haben, obwohl sie sich nicht sicher ist, ob er in seinem Zustand ihre abschätzenden Blicke überhaupt wahrgenommen hat.

Hanna Butt bleibt abwartend auf dem breiten Flur stehen, der sich am Ende zu einem großflächigen Wohnbereich hin öffnet. Sie ist sich ihrer Unsicherheit durchaus bewusst. Sie führt sie auf das Unausweichliche des bevorstehenden Gesprächs zurück, eine Belastung, die sie in den letzten Stunden nahezu erdrückt hat. Hanna Butt fühlt sich ihrer Professionalität beraubt. Allmählich spürt sie jedoch, dass ihre zögerliche Vorgehensweise auch durch die gediegene Umgebung hervorgerufen wird. Hanna fühlt Verärgerung in sich aufsteigen, Verärgerung über ihr Empfinden, das eine Eigendynamik zu entwickeln scheint.

„Geht es schnell? Sie können mir sicher gleich hier auf dem Flur sagen, weshalb Sie hier sind. Ich bin zu längeren Gesprächen heute nicht in der Lage. Also, bitte.“ Frank Stolpe lehnt sich an die Wand, verschränkt die Arme vor der Brust und sieht Hanna zum ersten Mal direkt an. Sie stellt fest, dass er groß ist, mindestens einen Meter neunzig und jünger, als es an der Tür den Anschein hatte, Mitte vierzig vielleicht.

Sie lässt sich Zeit mit ihrer Antwort, versucht ihre Gefühlswelt zu ordnen. Sie will ihr Selbstvertrauen zurück, das sie für zielgerichtetes Arbeiten so dringend benötigt.

„Herr Stolpe, es wäre schon besser, wenn wir uns irgendwo hinsetzen könnten. Ich muss Ihnen etwas mitteilen und habe auch ein paar Fragen an Sie. Das ist hier nicht der geeignete Ort, glauben Sie mir.“ Mit diesen und ähnlichen Sätzen hat die Kommissarin schon öfter ein Gespräch eröffnen müssen, sodass sie sich kurzfristig auf sicherem, eingefahrenem Terrain befindet. Umso erstaunlicher sind ihre fahrigen Hände, die nervös und unablässig an den Haarspitzen ihres Pferdeschwanzes zupfen.

Die Sätze haben Frank Stolpes Interesse geweckt. Aufmerksam versucht er, im Gesicht der Polizistin zu lesen.

„Tja, dann kommen Sie. Wir können uns ins Wohnzimmer setzen. Sie haben hoffentlich Verständnis dafür, dass ich Sie bitte, sich kurz zu fassen.“ Ohne eine Reaktion abzuwarten, dreht er sich um und schlurft schwerfällig Richtung Wohnbereich. Hanna setzt ihre ersten Schritte zu schnell und muss abrupt abbremsen, um nicht auf den Mann aufzulaufen. Schmerzend langsam, Schritt für Schritt erreichen sie den Wohnbereich. Gerade noch das aufgezwungene lethargische Verhalten innerlich verfluchend, verharrt Hanna augenblicklich in der Mitte des Raumes. Nur wenige Möbelstücke, jedes für sich exquisit, einmalig, ziehen automatisch ihre Blicke an. Hanna fühlt sich von der Wucht der Ausstrahlung überwältigt. Nahezu andächtig betrachtet sie die wenigen ausgewählten Dekorationsstücke, erlesene Unikate, die die minimalistische Ausstattung des riesigen Wohnbereichs unterstreichen.

Frank Stolpe hat eine ausladende, cremefarbene Sitzlandschaft erreicht. Das Sofa und die bequem anmutenden Sessel stehen mitten im Raum, sollen magisch anziehen und gleichzeitig einen Ruhepol in dem großen Zimmer bilden. Beherrscht wird das gediegene Ambiente jedoch von einem schwarzen Hochglanzflügel, der, einem Ausstellungsstück vergleichbar, in der Sichtachse von Eingangstür und Terrassentür positioniert wurde. Die freischwingende Treppe, die in dem oberen Wohnbereich auf eine rundum verlaufende Galerie führt, scheint sich anmutig den Formen des exquisiten Instruments unterzuordnen. Der schwere, rechteckige Esstisch aus verschiedenen Edelhölzern steht losgelöst an der gegenüberliegenden Frontseite und scheint nicht oft zum Einsatz zu kommen.

„Bitte“, weist er Hanna Butt einen Platz in einem der Sessel zu, lässt ihr jedoch keine Zeit, sich zu setzen. Zu schnell stellt er die Frage, die unausgesprochen im Raum steht.

„Ich habe erst gar nicht richtig geschaltet, als Sie sich vorgestellt haben. Jetzt frage ich mich aber schon, weshalb Sie zu mir kommen, Sie, von der Kriminalpolizei.“ Müde lässt er sich in eine Sofaecke fallen und schaut aus geröteten Augen zu Hanna Butt auf. Wie unter einer schweren Last, streckt er seinen rechten Arm aus und zeigt erneut auf den Sessel.

„Nun setzen Sie sich doch schon endlich. Sie sehen doch, dass ich keine Kraft mehr habe, mich länger auf den Beinen zu halten. Es ist für mich unerträglich, wie Sie da stehen und auf mich herabschauen, mich förmlich taxieren.“ Schwer atmend schlägt er beide Hände vors Gesicht. Beklommen nimmt die Kommissarin das leise, unterdrückte Schluchzen wahr, registriert die Tränen, die sich durch seine Finger den Weg bahnen. Schnell, nahezu hastig setzt sie sich in den zugewiesenen Sessel und umklammert haltsuchend ihre Knie. Sie weiß, dass sie sich ruhigstellen muss, Frank Stolpe Zeit benötigt, sich wieder konzentrieren zu können. Es ist für sie schwer einzuschätzen, wie der zusammengesunkene Mann das unausweichliche Gespräch aufnehmen wird. Er erscheint ihr unberechenbar.

Den Blick auf Stolpe gerichtet, nimmt sie aus den Augenwinkeln durch das riesige Panoramafenster Teile des Gartens wahr. Interessiert wendet sie sich von Stolpe ab und versucht, die Einzelheiten der Anlage in sich aufzunehmen. An eine Terrasse, die an einer Seite von einem mächtigen, gemauerten Kamin begrenzt wird, schließt sich eine große Rasenfläche an. Das gesamte Grundstück ist von blühenden und immergrünen Zierbüschen umrahmt. An zwei Seiten wird das Areal von Ackerflächen, die nur spärlich an wenigen Stellen durch die dichte Bepflanzung sichtbar werden, eingegrenzt. An der Seite zum bebauten Nachbargrundstück ist die nahezu blickdichte Bepflanzung an einer schmalen Stelle unterbrochen und gibt die Sicht auf einen trennenden Maschendrahtzaun und eine dahinterliegende Villa aus der Gründerzeit frei. In dem Zaun befindet sich eine Tür, woraus Hanna schließt, dass nachbarschaftliche Kontakte erwünscht sind. Nachdenklich wendet sich die Kommissarin wieder dem vor ihr liegenden Grundstück zu und entdeckt am Ende der riesigen Rasenfläche, was sie im Garten vor dem Haus vermisst hatte.

Die Spielfläche ist nicht groß, eine Sandkiste, eine Rutsche und eine Schaukel. <Ziemlich lieb-, und einfallslos, bedenkt man die aufwendig angelegte Umgebung und die Ausstattung des Hauses>, schießt es Hanna durch den Kopf. Ihre Aufmerksamkeit wird jedoch von einem anderen Objekt angezogen. Ein mannshoher Maschendrahtzaun umrandet die komplette Spielfläche, grenzt sie wie ein Gefängnis ein, durchsichtig, aber nicht durchlässig. Nachdenklich starrt Hanna Butt auf die weit geöffnete Tür aus Drahtgeflecht und kann den leichten Schauer, der ihr den Rücken hinunterkriecht, nicht verhindern.

„Entschuldigen Sie, aber ich... was wollten Sie mir sagen?“, wird die Kommissarin aus ihren Gedanken gerissen. Umständlich zieht Frank Stolpe ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und putzt sich laut und ausgiebig die Nase. Mit verquollenem Gesicht sucht er die Augen der Kommissarin und ist deutlich um Haltung bemüht. Hanna spürt, dass sie ihn nun erreichen kann.

„Herr Stolpe, ich weiß, was Sie im Moment durchmachen. Ich muss Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Es geht nicht anders, und es fällt mir schwer, sehr schwer, Sie hier mit meiner Anwesenheit zu quälen.“ Bevor sie fortfährt, beobachtet sie Frank Stolpe kritisch und trifft für sich die Entscheidung, dass er für die nächsten Angaben, die wesentlichen Angaben, bereit ist. „Ihr Sohn Leif ist bei uns in der Rechtsmedizin untersucht worden. Aus dieser Untersuchung haben sich Fragen ergeben, die zu klären, Aufgabe der Kriminalpolizei ist. Deshalb bin ich heute bei Ihnen.“ Hanna Butt hält ihre Knie noch fester umklammert und bemüht sich um gleichmäßiges, ruhiges Ein- und Ausatmen. Gebannt beobachtet sie die Reaktion ihres Gegenübers. Frank Stolpe starrt sie verständnislos an und schüttelt unentwegt entgeistert seinen Kopf.

„Was soll das? Was hat mein Sohn in der Rechtsmedizin zu suchen? Was haben die da mit ihm gemacht? Warum bin ich nicht gefragt worden? Das erlaube ich nicht. Hören Sie? Das erlaube ich einfach nicht!“ Stolpes Stimme steigert sich mit jedem Satz, schreit den letzten förmlich heraus. Unerwartet schnell und kraftvoll springt er auf und steht mit wenigen Schritten breitbeinig vor der Kommissarin. Hanna Butt streckt reaktionsschnell die Arme abwehrend vor ihrem Körper aus.

„Herr Stolpe, bitte beruhigen Sie sich. Ich bin ja hier, um Ihnen alles zu erklären. Das geht aber nur, wenn Sie versuchen, mir zuzuhören, sich auf meine Ausführungen einzulassen. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber versuchen Sie es, bitte.“

Frank Stolpe läuft zur Terrassentür, schlägt mit den Fäusten an die Scheibe und legt erschöpft die Stirn dagegen. Hanna erhebt sich vorsichtig aus dem Sessel und nähert sich dem Mann. Behutsam legt sie eine Hand auf seine Schulter, die Stolpe sofort wegschlägt, sich ansonsten jedoch nicht von der Stelle bewegt.

„Kommen Sie, setzen Sie sich wieder.“ Erneut sucht sie Körperkontakt, fasst ihn am Oberarm und zieht ihn sachte zum Sofa, was Stolpe ohne Widerstand geschehen lässt. Abwartend bleibt Hanna vor ihm stehen. Sie bereut, den Weg hierher allein, ohne die Begleitung des Psychologen, angetreten zu haben. Es wird ihr bewusst, dass sie sich den Vorwürfen ihres Vorgesetzten stellen muss, sollte Stolpe endgültig zusammenbrechen oder total ausrasten. Die Vorstellung, bei Ihrem Chef Rede und Antwort stehen zu müssen, bereitet ihr Unbehagen. Erleichtert atmet sie auf, als der Mann sich erneut aufs Sofa fallen lässt. Er starrt vor sich hin, regungslos, nahezu apathisch, scheinbar in einer anderen Welt verhaftet, was bei Hanna erneut Hilflosigkeit auslöst.

„Gibt es denn Verwandte oder Freunde, die sich um Sie kümmern? Ich kann Ihnen unseren Polizeipsychologen schicken, nur wenn Ihnen das Recht ist, natürlich“, versucht Hanna ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. „Warten Sie, ich bringe Ihnen ein Glas Wasser“, fährt sie eifrig fort, als sie auf einem Beistelltisch eine Wasserkaraffe entdeckt. „Es macht mir nicht den Eindruck, als wäre hier jemand, der Ihnen Beistand leistet, Herr Stolpe. Sie sind ganz alleine, wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht gut. Soll ich nicht doch...?“

„Lassen Sie das. Und setzen Sie sich gefälligst wieder. Sie sind mir Erklärungen schuldig, statt hier aufgescheucht rumzulaufen und den Samariter zu spielen. Sie gehen mir auf die Nerven. Also beantworten Sie meine Frage, und dann verlassen Sie mein Haus und zwar so schnell wie möglich.“ Die Worte fallen klar und deutlich, jedes einzelne wohl akzentuiert. Sein Kopf ist hoch aufgerichtet, hat sich förmlich aus den Schultern geschraubt. Die Augen liegen nicht mehr glanzlos in den Augenhöhlen, sondern versprühen Hass. Seine Körperhaltung spiegelt Abwehr und Angriff zugleich wider.

Hanna ist erschreckt aber auch gleichzeitig fasziniert, in welch kurzer Zeit, der Mann sich unter Kontrolle bringen konnte. <Da zeigt er sich also, der harte, unerschütterliche Geschäftsmann, gewohnt, Befehle zu erteilen aber auch einzustecken. Hab doch geahnt, dass du den Machtmenschen noch raushängen lässt>. Beschämt über ihre eigenen Gedanken, ruft sie sich sofort wieder ins Bewusstsein, dass sie es mit einem tief trauernden Menschen zu tun hat, dem die Rechte aller Trauernden zu irrationalem Handeln zustehen. Ohne weiter auf seine Worte und seine Haltung einzugehen, setzt sie sich in den Sessel, beugt sich vor und stützt die Ellenbogen auf den Knien ab.

„Mein Angebot für den psychologischen Dienst steht und bleibt auch bestehen. Bitte vergessen Sie das nicht, Herr Stolpe. Also“, setzt sie nach einem kurzen Räuspern zu ihrem Bericht an. „Leider konnten die Ärzte im Stadtkrankenhaus das Leben Ihres Sohnes Leif nicht mehr retten. Das ist entsetzlich, einfach gnadenlos schmerzhaft.“ Die letzten Worte sind so leise gesprochen, dass sie sich in dem großen Raum verlieren, nahezu untergehen und doch das Grauen nicht ungeschehen machen können. Wieder und wieder räuspert sich Hanna, bemüht, ihr eigenes Entsetzen zu beherrschen. „Mir wurde berichtet, dass Sie Ihren Sohn gestern bis zu seinem Tod begleitet haben“, setzt sie erneut, nun etwas lauter, an. „Ich möchte deshalb nicht näher auf die Bemühungen der Ärzte im Krankenhaus eingehen, Sie nicht damit quälen. Ich muss Ihnen aber mitteilen, dass die Ärzte Verletzungen bei Ihrem Sohn festgestellt haben, die für sie nicht so eindeutig zu erklären waren. Die Ärzte haben sich daraufhin mit meiner Dienststelle in Verbindung gesetzt, und ich habe anordnen lassen, Ihren Sohn gestern Abend zu uns in die Pathologie zu überführen. Herr Stolpe, haben Sie mitbekommen, was ich Ihnen eben gesagt habe?“ Wachsam beobachtet sie die Reaktion des Mannes. Er starrt sie an, ausdruckslos, scheinbar gefühlskalt. Hanna kann sein Verhalten nicht einschätzen, ist auf alles gefasst und wünscht sich an einen anderen Ort, mit anderen Nachrichten.

„Also, Herr Stolpe...“.

„Hören Sie auf! Ich erwarte von Ihnen keine Anteilnahme und schon gar keine Rücksichtnahme. Was heißt keine eindeutig erklärbaren Verletzungen? Mein Sohn ist von der Schaukel gefallen. Da draußen, da, schauen Sie hin, von dieser Schaukel da. Er ist auf die Steinplatten gefallen. Es dürfte ja wohl nachvollziehbar sein, dass ein Kind von vier Jahren, sich Verletzungen zuzieht, wenn es von einer Schaukel fällt und auf Steinplatten stürzt. Wer sind die Ärzte, denen hierfür das nötige Vorstellungsvermögen fehlt. Und deswegen verfrachten Sie meinen Sohn in die Pathologie? Unfassbar, verantwortungslos, Frau Kommissarin. Geben Sie mir die Namen der Ärzte. Ich möchte sofort mit ihnen sprechen.“ Schwer atmend stützt er sich seitlich auf dem Sofa ab, will sich erheben, beendet sein Vorhaben jedoch und starrt die Kommissarin herausfordernd an.

„Es ist natürlich nachvollziehbar, dass ein Sturz von der Schaukel Verletzungen nach sich zieht. Ich habe dem Protokoll der Rettungssanitäter, die zum Unfallort gerufen worden waren, entnommen, dass niemand in der Nähe war, als Ihr Sohn von der Schaukel fiel. Ihr Sohn hat also alleine geschaukelt, hat sich selber Schwung gegeben. Sie haben eben das Alter Ihres Sohnes erwähnt, Herr Stolpe. Die Art und Schwere der Verletzungen sind auf einen Sturz aus großer Höhe zurückzuführen. Es sind berechtigte Zweifel aufgekommen, dass ein vierjähriges Kind es selbständig schafft, sich in extreme Höhen auf einer Schaukel, na sagen wir mal, zu schrauben.“

Die einsetzende Stille hat etwas Gefährliches, Lauerndes, eine Stille, in der man sich unweigerlich vor dem Bevorstehenden schützen möchte. Stolpe sitzt wie versteinert, nur sein Unterkiefer macht eine Schnappbewegung. Hanna Butt lässt den Mann nicht aus den Augen und versucht, seine nächste Reaktion zu erahnen. Sie kann ihn immer noch nicht einschätzen und rechnet mit einer Bandbreite an Gefühlsausbrüchen, was ihr Unbehagen noch verstärkt. Sie weiß, dass sie nun fortfahren müsste, um die Oberhand über den weiteren Verlauf des Gesprächs zu behalten und die Situation nicht eskalieren zu lassen. Der Blick in das Gesicht des Mannes hält sie jedoch wie unter Zwang davon ab, weitere Erklärungen abzugeben. Es sind seine hellblauen, wachsamen Augen, die die Stumpfheit der Trauer verloren haben, die sie förmlich zu durchbohren scheinen und ihr den Atem stocken lassen. Nach scheinbar endlosen Minuten steht Stolpe schwerfällig auf, geht erneut zur Fensterfront und stützt sich mit beiden Händen ab. Hanna betrachtet seinen verkrampften Rücken und vermutet, dass Stolpes Blick auf der Schaukel ruht.

„Was wollen Sie mir damit sagen?“, vernimmt Hanna schwach seine ruhige und gefasste Stimme. Erneut hat sich sein Verhalten zum vorherigen Auftreten verändert, zeigt extreme Gemütsschwankungen, mit denen Menschen nach unfassbaren, grauenvollen Ereignissen zu kämpfen haben.

„Meine Kollegen und ich haben die Aufgabe, zu klären, wie der Unfall Ihres Sohnes zustande gekommen ist. Dafür müssen wir Ermittlungen anstellen, um auszuschließen, dass bei dem Unfall Fremdverschulden vorliegt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Sie das überrascht, verärgert, ja möglicherweise auch verunsichert, aber nach den Untersuchungsergebnissen und Bedenken mehrere Ärzte, sind Sie vielleicht auch daran interessiert, die aufgetretenen Fragen beantwortet zu bekommen.“

„Nein, das bin ich nicht. Ich habe zu dem Unfall keine Fragen.“

„Die ergeben sich aber aus den Untersuchungen, und wir können sie nicht einfach vom Tisch wischen, Herr Stolpe.“

„Welcher Art und Schwere sind die Verletzungen?“

„Ich werde Ihnen die Berichte der Ärzte zukommen lassen. Dann können Sie in Ruhe alles nachlesen, und sollten Sie dann Fragen haben, so kann Ihnen unser Pathologe diese beantworten.“

„Wurde mein Sohn in der Rechtsmedizin aufgeschnitten, obduziert, meine ich?“

„Ja“, bringt Hanna nur das eine Wort, das so viele Emotionen freilegt, über die Lippen.

Der qualvolle Laut, den Frank Stolpe ausstößt, lässt Hanna zusammenzucken. Sie zögert mit ihrem nächsten Vorstoß, sieht sich aber unter Zeitdruck.

„Herr Stolpe, für unsere Ermittlungen ist es unerlässlich, dass wir den Unfallort und die umliegende Umgebung näher untersuchen. Das macht im Zuge von Aufklärungsarbeiten immer unsere Spurensicherung. Es ist ja nun schon mehr als vierundzwanzig Stunden her, seit Ihr Sohn verunglückt ist, aber wir haben die Informationen über die Art der Verletzungen erst heute in den frühen Morgenstunden erhalten. Somit kommen die Kollegen der Spurensicherung erst jetzt zu Ihnen auf das Grundstück. Sie sind unterwegs und müssten eigentlich jeden Moment hier sein. Regen Sie sich nicht auf, Herr Stolpe, und lassen Sie die Kollegen einfach ihre Arbeit machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Sie belastet, dabei zuzuschauen. Wir beide könnten uns hier von der Fensterfläche etwas zurückziehen und in einem Gespräch meine Fragen klären. Wäre das möglich? Die Kollegen werden da draußen auch einige Tests durchführen, um zum Beispiel Aufschluss über vermeintliche Sturzhöhen zu erlangen. Ich hielte es für keine gute Idee, wenn Sie dabei zugegen wären. Sie verstehen?“

„Ja“, leise, rau, gequält.

Der Dreitonklang einer Türglocke zerreißt die Stille.

„Das müssten die Kollegen der Spurensicherung sein. Können Sie ihnen bitte das Tor öffnen?“

Stolpe drückt sich energisch von der Scheibe ab und schlurft mit hängenden Schultern Richtung Flur an Hanna Butt vorbei, ohne sie weiter zu beachten.

Ihre Frage kommt unvorbereitet, wie aus dem Nichts, erreicht ihn fast in Abwesenheit.

„Wer war bei dem Unfall eigentlich dabei, hier im Haus oder Garten? Ich meine, wer hat Ihren Sohn gefunden?“

„Ich.“

3. Kapitel

Ich weiß nicht, wann Elli gestern Abend das Krankenhaus verlassen hat. Eigentlich kann ich mich an gar nichts erinnern. Nein, das stimmt nicht. Komm endlich zu dir, reiß dich zusammen. Schließlich weißt du doch, dass Elli hier war, siehst sie vor dir, wie sie hilflos an deinem Bett steht. Ja, ich sehe Ellis Hilflosigkeit, spüre sie förmlich. Es muss nach meinem Wutausbruch gewesen sein. War es Wut? Wohl eher mein Bewusstsein, das nicht mehr getäuscht werden wollte, dass das Unterdrückte ans Tageslicht beförderte. War es dann also grenzenlose Traurigkeit, die sich da in meinem Anfall den Weg nach außen, den Weg zur nackten Offenlegung gebahnt hatte? War es das, was Elli, die Sturmerprobte, so verunsicherte? Damit kann ich umgehen, empfinde sogar Anzeichen innerer Genugtuung. Es ist schließlich nicht einfach, Elli aus dem Gleichschritt zu bringen. Mir war es bisher noch nie gelungen. Da ist aber noch etwas anderes, und das nimmt mir die Luft zum Atmen. Nicht Ellis Verunsicherung, nein, es ist Ellis Verärgerung, ihr Unverständnis, was sich bei mir als Bild eingegraben hat. Sie konnte nicht akzeptieren, dass ich mich von Frank abwende. Sie stellt sich gegen mich. Lehnt sie sich gegen mich, ihre Freundin, auf? Tritt sie so vor Frank, meinen Mann? Die Fragen bereiten mir Unbehagen. Es kann mir aber vollkommen egal sein. Frank war nicht hier, gestern Abend nicht, die ganze Nacht und auch heute Morgen nicht. Das wüsste ich auch trotz der starken Beruhigungsmittel, die sie mir nach meinem Ausbruch verabreicht haben.

Nachdenklich lasse ich mich in meine Kissen fallen. Erleichtert reibe ich meinen Handrücken. Sie haben mir die Kanüle entfernt, hänge nicht mehr am Tropf. Seltsamerweise habe ich mit Heißhunger das Frühstück runtergeschlungen.

Habe ich wirklich seit dem Wecken noch nicht einmal an Leif gedacht? Der Schweißausbruch kommt unvorbereitet, das Herzrasen steigert sich ins Unerträgliche, löst Angstzustände aus. Meine zitternde Hand verfehlt das Wasserglas, fegt es vom Nachttisch. Mit einem gurgelnden Aufschrei falle ich wieder auf mein Kopfkissen. Mit letzter Kraft erinnere ich mich an meine Yogakurse und wende die erlernte Atemtechnik an. Ich muss hier raus, darf dem Personal keine Gründe liefern, mich noch länger hier behalten zu wollen.

Langsam normalisiert sich mein Puls wieder. Vorsichtig hebe ich die Bettdecke an. Ich stinke. Die Schwester wollte mir nach dem Wecken und der Medikamentenausgabe beim Waschen behilflich sein. Was haben sie mir eigentlich gegeben? Warum habe ich nicht gefragt? Und vor allem, warum habe ich das Zeug willenlos geschluckt? Ich habe mich nicht waschen lassen. Mein Widerstand hat mich viel Energie gekostet. Die Schwester reagierte beleidigt. Wenn ich es mir richtig überlege, eigentlich verärgert, und jetzt stinke ich.

Es fällt mir nicht schwer, das kleine Bad zu erreichen. Als mich leichter Schwindel überkommt, kann ich mich an der Wand festhalten. Einatmen, ausatmen, weiter. Mit durchgedrückten Armen stütze ich mich an dem Waschbecken ab und starre auf den Abfluss. So könnte ich ewig stehen, nur nicht den Kopf anheben. Ich weiß, was mich erwartet.

„Lass den Kopf unten. Tu dir das nicht an.“ Ich muss mir diese lauten Selbstgespräche dringend abgewöhnen. Es verrät so viel, über die Sache, über den Menschen, über den Zustand des Menschen. Zum Glück bin ich allein, hat mich niemand belauscht.

Mein Kopf schmerzt. Ich habe ihn zu schnell, zu energisch in den Nacken gerissen, habe es also doch getan. Die Beleuchtung über dem Spiegel ist grell, offenbart erbarmungslos die Nacktheit meines Gesichts. Ich erkenne mich nicht oder will ich mich nicht wiederfinden? Die weichen, runden Gesichtszüge ausgetauscht gegen eingefallene, schlaffe Konturen, der rosige Teint binnen Stunden verwandelt in talgige, schrumpelige Haut, die einst strahlenden, dunklen Augen, tot, die welligen Haare, mein einziger Stolz, strähnig und kraftlos an der Kopfhaut klebend. Der unvorteilhaften Beleuchtung kann ich nicht die Schuld für mein Aussehen geben, so wie ich das immer gerne in fremden Bädern, manchmal nach durchwachter Nacht getan habe. Oder jeden Morgen im letzten Urlaub. Im Spiegel kann ich die Dusche sehen, die sich hinter mir in der Ecke befindet. Die Duschwand ist zugezogen. Alles kommt mir auf einmal bekannt vor, hat beängstigende Ähnlichkeit mit Bildern, die sich vor meinem Auge aufreihen, Bilder aus unserem Urlaub, dem letzten.

Dort war die Duschwand morgens immer zugezogen. Leif hatte sich die Kabine als Spielplatz ausgesucht. Nein, das ist falsch. Ich sollte mir nichts vormachen. Leif suchte sich keine Spielplätze, Leif hielt nach Tatorten Ausschau. Mit der Dusche hatte er damals einen idealen Ort gefunden.

Entsetzt fahre ich herum, zerre ein Handtuch vom Bügel, halte es mir vor den Körper, bin mit zwei Schritten an der Duschverkleidung, reiße sie auf und starre in das leere Becken. Schweißgebadet lasse ich mich auf den kleinen Hocker fallen. Was hatte ich denn erwartet? Leif kreischend in der Wanne? Blödsinn.

Irritiert betrachte ich das Handtuch in meiner Hand. So habe ich immer versucht, mich zu schützen, damals, im Urlaub.

Wenn ich das Bad betrat, saß er schon da. Ich konnte durch die leicht transparente Duschwand seine Umrisse sehen. Frank und ich haben nie mitbekommen, wann er sein Zimmer verlassen hatte. Unsere Hotelsuite war riesig, verwinkelt. Es war ein leichtes für Leif, sich unbemerkt aus seinem Zimmer zu schleichen. Leif beherrschte beides, laut und leise. Ich hatte mir einige Male nachts den Wecker gestellt, um zu sehen, ob mein Kind noch in seinem Bett lag. Natürlich lag er, aber irgendwann eben nicht mehr, da saß er in der Dusche und wartete auf mich. Frank schlug vor, die Badezimmertür abzuschließen oder Leif einfach einzuschließen. Ich lehnte strikt ab. Es war nicht erforderlich, eine Begründung anzuführen. Sie war uns beiden unausgesprochen bekannt. Es ging uns nicht um die Sachschäden, die Leif unweigerlich herbeigeführt hätte, sondern um die Peinlichkeit, die Entstehung zu erklären, ohne unseren Sohn bloßzustellen.

So vollzog sich jeden Morgen das gleiche Drama. Ich betrat das Bad, sah meinen Sohn, schnappte mir ein Handtuch und öffnete die Duschverkleidung. Der Wasserstrahl, den er auf mich richtete, war mal eisigkalt, mal glühend heiß. Nach einigen Tagen wusste ich, was mich erwartete, wenn die Dusche dunstig beschlagen war. Irgendwie hatte er es immer geschafft, sich selbst nicht zu verbrühen.

„Verdammt noch mal, hör auf, stell das aus. Das ist nicht lustig.“

So oder ähnlich habe ich damals stereotyp geschrien. Ja, damals, und warum schreie ich jetzt?