Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

"Das Geräusch war laut, brutal, verriet die gewaltsame Zerstörung von Eigentum. Das Zersplittern von Holz rief in der Nachbarschaft jedoch keinerlei Reaktionen hervor. Die Axt donnerte ein zweites Mal in die Tür…" Unterschiedlicher könnten die Lebensbedingungen der Menschen zu beiden Seiten des Flusses nicht sein. Parkähnlich angelegte Grundstücke, protzige oder dezent exklusive Villen säumen den nördlichen Uferrand. Eines haben alle Villen gemeinsam: Ihre Bewohner kommen nicht umhin, beim Ausblick in ihre Gärten das andere Ufer mit einzubeziehen. Graue Betonklötze, bröckelnder Putz, blinde Scheiben, Holzverschalungen, Treppenaufgänge von Unrat übersät. Machtstreben auf der einen Seite, Hoffnungslosigkeit auf der anderen. Kontakte werden vermieden. Doch der Schein trügt. Ungeahnte zwischenmenschliche Beziehungen, kriminelle Verbindungen von einem Ufer zum anderen, schlummern im Verborgenen. Ein brutaler Mord löst panische Angst auf beiden Uferseiten aus. Kommissar Borchert, dienstmüde, kann durch sein planloses Vorgehen weitere Verbrechen nicht verhindern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 280

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Autorin

Mara Dissen, 1950 in Braunschweig geboren, schreibt unter einem Pseudonym. Sie lebt mit ihrem Mann in ihrer Heimatstadt. Über zwei Jahrzehnte war sie als Schulleiterin tätig und befindet sich nun im Ruhestand. Als freie Schriftstellerin hat sie sich dem Krimigenre verschrieben.

Von Mara Dissen bereits erschienene Bücher:

Aus der Mitte der Dunkelheit

Im Schatten der Gitter

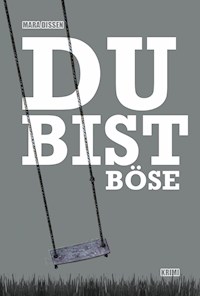

Mara Dissen

IM STROM

DES BÖSEN

Kriminalroman

Impressum

Texte: © Copyright by creatiCON – Inh. Valesca Dolle-Koch, Kreativagentur, www.creaticon.de

Umschlaggestaltung: © Copyright by creatiCON – Inh. Valesca Dolle-Koch, Kreativagentur, Berlin

Verlag: creatiCON – Inh. Valesca Dolle-Koch

Leunaer Str. 712681 [email protected]: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Der Glaube an eine übernatürliche Quelle des

Bösen ist unnötig. Der Mensch allein ist zu jeder möglichen Art des Bösen fähig.

Joseph Conrad

Kapitel 1

Nebelschwaden hüllen die Stadt in eine groteske Wirklichkeit, haben sich in dem südlichen Stadtrand förmlich festgefressen, bekommen Nachschub von dem in unmittelbarer Nähe verlaufenden Fluss. Schwaden, die unsichtbar machen, scheinbar Erbarmen haben mit der Trostlosigkeit, der verlorenen Hoffnung der hier lebenden Menschen, die in Verwahrlosung übergleitet, Elend, das sich zuzudecken lohnt.

Viel zu langsam löst sich der dichte Nebel über dem Stadtteil auf. Viel zu schnell, würden wohl die meisten Menschen am anderen Ufer des Flusses sagen, die den verachteten, ihrer Meinung nach versifften südlichen Stadtteil, planiert sehen wollen, ihre Bewohner, die sie respektlos nur die SIFFS nennen, in andere, weit abgelegene Gebiete verbannen möchten.

Graue Betonklötze offenbaren schemenhaft ihre Schäbigkeit. An den Fassaden bröckelt der Putz. Blinde Scheiben befinden sich nicht mehr in allen Fensterrahmen, sondern haben Holzverschalungen scheinbar kampflos Platz gemacht. An den Eingangstüren hat man sich nicht dieser Mühe unterzogen. Die Türen fehlen oder lassen sich nicht mehr schließen. Wie durch einen gierigen Schlund zeigen sich Treppenaufgänge, die von Unrat übersät sind. Vor den Eingangstüren stapelt sich der Müll, Müll, deren Besitzer nicht mehr in der Lage oder nicht Willens waren, ihn in die Mülltonnen zu schmeißen, Müll, von der Müllabfuhr nicht beseitigt, weil nicht sachgerecht entsorgt. Schon lange haben Ratten, nicht nur nachts, die Wohnblocks zu ihrem Reich auserkoren.

Von den defekten Klingelanlagen an den Eingangstüren scheint niemand Notiz zu nehmen. Die Bewohner wissen, welche Wohnungstür ihnen zugewiesen wurde oder sie sich hart erkämpft haben. Auch den Freiern sind Etagen und Türen der Wohnungspuffs wohlbekannt. Eine Klingelanlage wäre für sie nur eine weitere Hürde zur Anonymität.

Nahtlos reiht sich ein Obdachlosenheim unter die Wohnblocks. Bänke am Eingang, die zum Verweilen auffordern sollten und nur Blick auf Elend zulassen, haben ihr Ziel verfehlt, wahrscheinlich auch Aggressionen ausgelöst. Sie bestehen nur noch als Gerippe. Einige wenige Menschen auf der anderen Seite des Flusses wissen um die Bewohner dieser Unterkunft, möchten verdrängen, dass sie einst Nachbarn waren, bevor diese die Katastrophe ereilte.

Ein langgezogener, zweistöckiger Bau fällt durch seine moderne Bauweise auf und macht deutlich, dass die Stadtplaner die Siedlung noch nicht endgültig ihrem Schicksal überlassen wollten. Die überdachte Ladenzeile entlang der Hauptstraße zeigt jedoch das städtebauliche Versagen und den verlorenen Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit auf. Leerstehende Flächen, Graffitis an Wänden und Scheiben, erschweren den wenigen verbliebenen kleinen Geschäften den Existenzkampf. Einzig der Getränkemarkt <HOL MICH> hat guten Zulauf. Die Gerüchte um die Schließung des Kaufhauses <BIKA>, scheinen sich zu bewahrheiten.

Der Kiosk am Ende der Hauptstraße hat sich zur Trinkhalle entwickelt. Längst haben die Stadtplaner die Versuche aufgegeben, das Gelände, das sich im Besitz einer zerstrittenen Erbengemeinschaft befindet, dieser abzukaufen, um wenigstens hier einen Neuanfang zu wagen.

Mit viel Ausdauer hat das kleine Kino im Zentrum der Siedlung dem Überlebenskampf getrotzt. Allabendlich finden sich Besucher ein, um für eine Zeitlang ihr menschenunwürdiges Schicksal zu verdrängen.

Von vielen gemieden, ragt das Parkhaus wie ein mahnender Finger aus den übrigen Bauten der Siedlung hervor. Fixerutensilien, blutige Spritzen, Dönerreste liegen auf den Treppenstufen. Treppenaufgang, Fahrstuhl und Ausgänge stinken nach Exkrementen.

Einzig der Park, mit altem Baumbestand und üppig blühenden Ziersträuchern, lädt zu längerem Verweilen ein, wird jedoch, wie die gesamte Siedlung, nur von wenigen Menschen der anderen Seite des Flusses aufgesucht. Die meist nächtlichen Besucher würden ihren Aufenthalt im SIFF jedoch strikt leugnen und somit versuchen, sich den Nachforschungen über kriminelle Machenschaften zu entziehen.

Vereinzelte Sonnenstrahlen haben es nicht geschafft, die Nebelschwaden endgültig aufzulösen und überlassen den Friedhof am Rande der SIFFS seiner Trostlosigkeit. Schlichte Grabsteine und Plastikblumen beherrschen das Bild. An einigen Gräbern hat man sich selbst dazu nicht mehr die Mühe gemacht, vielleicht hat aber auch die Kraft einfach nicht mehr ausgereicht.

Die kleine Trauergemeinde in der letzten Reihe vor der Friedhofsmauer starrt schweigend auf das frisch ausgehobene Grab. Sie wird sich keine Gedanken machen, dass bald kein Platz mehr für weitere Beerdigungen in ihrer SIFF ist. Wohin dann mit all den Gescheiterten?

Jemand hat auf ein Brett mit Holzkohle einen Namen geschrieben und es neben dem Erdhügel abgelegt. Was für Außenstehende aussieht wie ein Akt geringfügiger Achtung, ist für die Anwesenden ein Ausdruck tiefsten Mitgefühls und Trauer. Mit der Trauer schwingt jedoch auch Angst. Zu grausam wurde der Mensch zugerichtet, geradezu abgeschlachtet, was selbst bei abgestumpften SIFF-Bewohnern Entsetzen und Unruhe auslöst. Dass der Mörder oder die Mörder noch nicht gefasst wurden, machen die zwei Polizisten, die ihre Beobachtungsposten am Rande der Beerdigungszeremonie bezogen haben, nur allzu deutlich. Hass, der schnell in Gewalt sein Ventil findet, hat sich unter den Jugendlichen breitgemacht. Dem Menschen, zu Lebzeiten fest im SIFF verankert, wurde nicht hier in seinem Stadtteil das Leben auf bestialische Weise genommen, sondern im verhassten Wohngebiet am anderen Ufer des Flusses.

Kapitel 2

Sonnenstrahlen haben sich ihren Weg durch den Nebel gebahnt, haben es geschafft, den Stadtteil am anderen Ufer des Flusses von seinem grauen Schleier zu befreien, während der SIFF nur von wenigen Strahlen erreicht wird, von den wabernden Schwaden nahezu noch eingehüllt. Selbst das Wetter scheint Kapriolen hervorzubringen, um die Privilegien der OBEREN, wie sich die Bewohner des Stadtteils nur allzu gerne bezeichnen lassen, aufzuzeigen. Hier, auf der anderen Seite des Ufers, ballt sich die reiche Neustadt zusammen, steht als Eingangstor für die sich gleitend anschließende Altstadt, von Touristen überschwemmt, von Edelboutiquen übersättigt.

Parkähnlich angelegte Grundstücke säumen den Fluss. Akribisch gepflegte Rasenflächen, umgeben von natursteingepflasterten Wegen, Pflanzen, die eindeutig in anderen Ländern beheimatet sind und den hiesigen Winter in Gewächshäusern verbringen, prägen die Landschaft. Nutzgärten stehen nicht hoch im Kurs, sind vergeblich zu suchen oder haben einem Pool Platz gemacht. Pavillons, ausgestattet mit schwerem Eichenmobiliar oder ausgewählten Designermöbeln, die an Originalität und Leichtigkeit nicht zu überbieten sind, finden sich in jeder Gartenlandschaft, sind Ausdruck des nachbarschaftlichen Wettstreits. Bootsanlegestege gelten als weiteres Statussymbol oder sollen die körperliche Fitness der Besitzer unterstreichen und fehlen an keinem Grundstück. So sehr die Gärten sich auch ähneln, gibt es große Unterschiede bei den Villen. Protzig und überladen, den Wohlstand seiner Bewohner herausschreiend, dominieren einige Bauten die Ansiedlung. Andere Villen fallen durch ihre schlichte, elegante Bauweise auf, die erahnen lässt, dass die Häuser mit erlesenen Einrichtungsgegenständen ausgestattet sind.

Eines haben alle Villen gemeinsam: Ihre Gärten, Terrassen und großen Fensterflächen sind nach Süden ausgerichtet, um sie möglichst der Sonnenseite auszusetzen. Die Bewohner kommen jedoch nicht umhin, beim Ausblick in ihre Gärten, die SIFF auf der anderen Seite des Flusses, mit einbeziehen zu müssen.

Schon zu lange warten sie auf die Umsetzung der Planung, die SIFF platt zu machen und das Gelände, ähnlich dem OBEREN, zu bebauen, wie es ihnen beim Kauf ihrer Häuser zugesagt wurde. Man hatte den ausschließlich mündlichen Versprechungen naiv vertraut. Dieses auch bedingt durch die Tatsache, dass dringend benötigtes Bauland innerhalb der Stadtgrenzen nicht mehr vorhanden ist, Bauland für Einfamilienhäuser, um solvente Bürger anzuziehen und somit das Ansehen und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, immer weiter voranzubringen. Im Laufe der Jahre hat sich das Bild gewandelt. Es ist nicht zu übersehen, dass Wohnungen im niedrigen Mietpreissektor dringender benötigt werden als Eigenheime für betuchte Mitbürger. Wohnungsbaugesellschaften tun sich schwer, zu investieren. Zu risikobehaftet ist ein Abriss der SIFF und Neubau bezahlbarer Wohnungen. Wohin mit all den SIFFS, die auch die geringere Miete nicht aufbringen könnten. Die Verhandlungen um Fördergelder von Stadt und Land sind in einer Endlosschleife zum Stillstand verkommen.

Das Klima zwischen SIFFS und OBEREN ist verpestet. Ein tolerantes Miteinander, das stets auch nachbarschaftliche Hilfe mit einschließt, aber auch eigene Lebensfreiräume zulässt, ist nicht nur durch die Flussbegrenzung undenkbar, sondern auch durch die jeweiligen erfahrenen Biografien, den unterschiedlich gefärbten Machtansprüchen, die sich daraus entwickelt haben. Ein Funken reicht aus, um sich gegenseitig, auch mit körperlicher Gewalt, anzugehen. Der grausame Mord eines SIFFS in dem Gelände der OBEREN hat den Funken entfacht, lässt vergessen, wie viele ungeahnte zwischenmenschliche Beziehungen, kriminelle Verbindungen von einem Ufer zum anderen im Verborgenen schlummern.

Kapitel 3

Tiefschwarze Nacht, Dunkelheit, mit den Händen zu greifen, gelbgetöntes Licht der Straßenlaternen, nicht ausreichend, auch in die Gärten Sicherheit zu strahlen, Überwachungskameras, Scheinwerfer, hellerleuchtete Häuser, deren Besitzer sich der verschiedenen Techniken der „Anwesenheitsvortäuschung“ bedienten.

Die Bewohner der Villa am Ende der Sackgasse, hatten sich jedoch nicht dem Aufrüstungszwang ausgeliefert. Der gelbliche Lichtkegel der Straßenlaterne erhellte nur schemenhaft die Gargeneinfahrt, ohne das Haus zu erreichen. Zeichen der Anwesenheit konnte man seit Wochen nur sporadisch erahnen. Die Nachbarn hatten das Interesse an dem Anwesen und ihren Bewohnern verloren.

Das Geräusch war laut, brutal, verriet die gewaltsame Zerstörung von Eigentum. Das Zersplittern von Holz rief in der Nachbarschaft jedoch keinerlei Reaktionen hervor. Die Axt donnerte ein zweites Mal in die Tür, die den Abstellraum und die angrenzende Garage von der Villa trennte, blieb in der Holzverschalung stecken. Der Fluch, einem aggressiven Aufschrei gleich, hallte durch die nächtliche Stille, ohne Resonanz zu finden. Schnell, nahezu hektisch, löste sich schemenhaft eine weitere Gestalt aus der Tiefe der Nacht, stürzte sich auf die Axt, entriss sie brachial ihrer Umklammerung, um erneut auf die Tür einzuschlagen. Die Öffnung, einer klaffenden Wunde ähnlich, reichte nun aus, den Schuppen zu erobern. Es bedurfte keines weiteren Axthiebs. Bevor das Tatwerkzeug, seiner Holzverkleidung entzogen, donnernd zu Boden fallen konnte, umklammerten die zwei Männer blitzschnell den Griff, wobei sie sich gegenseitig behinderten und somit der scharfen Klinge nicht ausweichen konnten. Der erstickte Schmerzensschrei ließ kleinere Schnittverletzungen vermuten, jedoch auch erahnen, dass die Beteiligten über ausgesprochen beachtenswerte Selbstbeherrschung verfügten, gewohnt waren, Schmerzen zu ertragen.

Mit katzengleicher Eleganz löste sich die dritte Person aus dem schützenden Dunkel der Nacht, die Stablampe siegesbewusst auf die eingeschlagene Tür gerichtet. Es war sein Privileg, als erster den Raum zu betreten, den seine Vasallen für ihn gewaltsam geöffnet hatten. Die Rangordnung schien unausgesprochen festgelegt. Sich seiner Wichtigkeit bewusst, schob er seinen Arm lässig durch das gewaltsam herbeigeführte Loch, um die Innenverriegelung zu lösen. Die Tür ließ sich jedoch schwerer öffnen als von ihm erwartet. Holzspäne, die sich durch die Gewaltanwendung unter der Türfüllung angesammelt hatten, nötigten ihn, sich mit aller Kraft gegen die Tür zu werfen, was seinem Ego widersprach und doch gleichzeitig seine Machtansprüche unangefochten in den Mittelpunkt stellten. Krachend knallte die Tür aus ihrer Verankerung, landete in dem Abstellraum, riss den Mann mit sich. Es gelang ihm, sich mit den Händen auf dem Boden abzufangen. Er erstarrte. Waren sie am Ziel? Mühsam, langsamer als er es sich vor seinen Mittätern eingestehen wollte, kam er zum Stand. Siegesbewusst umklammerte er die Taschenlampe, ließ ihren Lichtkegel den Raum abtasten, über unzählige an den Wänden gestapelte Kartons gleiten, die Schriftzüge renommierter Elektronikfirmen freigebend. Der Erlös aus der Beute würde eindeutig höher ausfallen, als der Informant ihnen in Aussicht gestellt hatte. Anerkennend, dem richtigen Hinweis nachgegangen zu sein, schlugen sie sich auf die Schulter.

Der markerschütternde Schrei kam für die drei Eindringlinge unerwartet, hatte nichts Menschliches an sich, wiederholte sich, erfuhr eine Steigerung ins Unerträgliche. Reflexartig wurde die Taschenlampe ausgeschaltet. Erst danach zeichnete sich der Lichtstrahl unter der Tür zur angrenzenden Garage ab. Die bestialischen Schreie erstickten, wurden durch Stimmen ersetzt, die durch ihre Intensität blankes Entsetzen in die Nacht schleuderten. Einer der drei Einbrecher stürzte sich auf die am Boden liegende Axt, näherte sich der Verbindungstür, um sich gewaltsam Zugang zu dem Nebenraum zu verschaffen. Schwungvoll holte er aus, konnte den Schlag jedoch noch rechtzeitig abbremsen, als die Tür von der anderen Seite aufgerissen wurde. Der Anblick, der sich den drei Eindringlingen bot, überstieg ihre Vorstellungskraft und ließ sie augenblicklich erstarren. Vor ihnen befand sich eine ehemalige, als Stall umgebaute Garage. Schwach erleuchtet, aber doch gut erkennbar, lag ein Tier in einer großen Blutlache und schien bereits verendet. Ein hysterisch kreischender und wild mit einem Schlachtermesser herumtobender Mann schien nicht Herr seiner Sinne zu sein und ließ sich von einem weiteren anwesenden Mann nicht einfangen. Dessen Ruf nach Hilfe prallte an dem dritten Mann ab, der lauernd und angriffsbereit in der von ihm aufgerissenen Tür zum Lagerraum stand und sein Gegenüber fixierte. Nahezu gleichzeitig bückten sich beide Männer nach der auf den Boden geworfenen Axt. Der Irre stürzte herbei, mischte sich unter die Kämpfenden. Nur einer konnte sich durchsetzen, schlug erbarmungslos zu, ohne in dem diffusen Licht sein Ziel zu erkennen. Dem Fluch folgte ein Aufschrei, der verriet, dass das Werkzeug den Menschen nicht verfehlt hatte. Eine gespenstische Stille, die nur wenige Sekunden anhielt und doch wie Minuten erschien, legte sich über beide Räume.

In der Stimme, die den Rückzug befahl und der qualvollen Ruhe ein Ende setzte, lag nicht nur Kapitulation, sondern auch nackte Panik.

Im Stall war der tobende Irre am Ende seiner Kräfte, stand mit hängenden Schultern gelehnt an einer der Wände, starrte auf seine blutverschmierte Kleidung, schien die Ursache nicht reflektieren zu können. Seine beiden Freunde lösten sich nur langsam aus ihrer Schockstarre. Vorsichtig richteten sie ihre Taschenlampen in den Lagerraum, bereit, einen Angriff abzuwehren, aber auch angsterfüllt, einen schwerverletzten oder gar getöteten, verstümmelten Menschen vorzufinden. Der Raum war blutverschmiert, aber zu ihrer Erleichterung menschenleer. Die Eindringlinge waren somit in der Lage gewesen, gemeinsam das Weite zu suchen.

Mit ihren Stablampen leuchteten die Freunde die gestapelten Kartons ab, ihre Beute, die sie bis aufs Blut gegen die anderen verteidigt hatten. Es war eindeutig etwas schief gelaufen und dazu gehörte nicht nur die grausame Tierquälerei ihres Freundes.

Flexibilität war gefragt, was sich im Zuge der unvorhergesehenen Ereignisse als schwierig erwies. Die Kartons mussten schnellstens weg. Der Lieferwagen stand nicht, wie geplant, vor der Einfahrt zur Verfügung. Sein Fahrer hatte versagt, seine Aggressionen planlos an einem Tier ausgelassen, sich nicht an seine Anweisungen gehalten.

Kapitel 4

Edith Wange war eine energiegeladene Frau, die ihre uneheliche Tochter Jenny alleine großgezogen hatte. Über Jennys Vater bewahrte sie stets Verschwiegenheit, wurde aber auch nie ernsthaft gefordert, ihr Schweigen verteidigen zu müssen. Ihrer Tochter war es so recht. Sie kannte es von den meisten ihrer Freundinnen nicht anders. Edith bewegte sich jahrelang am finanziellen Existenzminimum, entwickelte sich jedoch zu einem Finanzjongleur der Armen. Es gab kaum einen Monat, an dem sie nicht irgendwoher ein paar Euro hervorzauberte und somit die größte Not von sich und ihrer Tochter abwenden konnte. Das Wohlergehen ihrer Tochter und eine Erziehung, die Jenny zu einem anständigen, liebenswerten aber auch durchsetzungsfähigen Menschen formen sollte, waren der Mittelpunkt ihres Lebens. Jahrelang war sie auf sich und Jenny, das Ergebnis ihrer Erziehung, stolz. Seit Jenny vor einigen Monaten eine eigene Wohnung in einem der Blocks bezogen hatte, wusste sie jedoch nicht mehr, worauf ihr Stolz beruhte. Zu sehr hatte sich Jenny verändert, entsprach nicht mehr Ediths Vorstellung einer mit Liebe aufgezogenen Tochter.

Die Spuren harter Arbeit, der sich Edith jeden Tag aussetzte, sah man ihr nicht auf den ersten Blick an. Klein, drahtig, jedoch mit fülliger werdender Taille, worin sie sich nicht von vielen gleichaltrigen Frauen Anfang fünfzig unterschied, konnte sie sich wieselflink von einer ihrer Arbeitsstellen zur nächsten bewegen. In ihrem Gesicht hatten sich nur wenige Falten eingenistet. Es war nur schwer zu beurteilen, ob es Sorgenfältchen, Zeichen des Alterns oder Ergebnisse häufigen Lachens waren. Wer jedoch wusste, dass Edith im SIFF beheimatet war, verwarf die Vorstellung von feinen Spuren der Lebensfreude. Die braunen, kleinen Augen waren ständig in Bewegung, um ihre Umgebung genauestens wahrzunehmen, eine jahrelang trainierte Überlebensstrategie, die sie vor unangenehmen Überraschungen oft bewahrt hatte. Sie gab sich Mühe, ihren ergrauten, kinnlangen, krausen Haaren das Braun hervorzuzaubern, das ihr in jungen Jahren so viel Bewunderung eingebracht hatte. Es ließ sich jedoch nicht verbergen, dass es sich um klägliche Eigenversuche handelte. Nicht an allen Stellen war das Grau abgedeckt, am Hinterkopf zeigten sich scheckige Flecken, aber die konnte Edith nicht sehen, folglich litt sie nicht darunter. Professionelle Arbeit konnte sie sich nicht leisten. Sie ließ es sich nicht nehmen, einmal im Monat im Kaufhaus BIKA Gesichtscreme und Lotion für wenig Geld einzukaufen. Sie befand es für gut und Warentester gaben ihr Recht. Edith Wange hatte sich nicht aufgegeben. Aufgegeben hatte sie ihre Hände. Rissig und aufgequollen widerstanden sie jeder Handcreme, warteten auf ihren nächsten Einsatz.

Edith Wange war Putzfrau. Bei den OBEREN wurde sie als Zugehfrau tituliert, eine Ausdrucksweise, die dem Vokabular ihrer Arbeitgeber entsprach und gleichzeitig Anerkennung bei deren Freunden und Bekannten einbrachte. Edith Wange sah sich jedoch ausnahmslos als Putzfrau. Mit dem Wort Zugehfrau konnte sie nichts anfangen. Sie verstand nicht, auf wen sie denn zugehen sollte, und dass sie eine Frau war, stand für sie unwiderruflich fest. So unerklärlich für sie das Wort auch war, ließ sie es stets unkommentiert im Raum stehen, nickte verschmitzt und ordnete sich den Gegebenheiten unter. Vehement hatte sie sich jedoch bei einer Neueinstellung gegen die Bezeichnung Haushälterin gewehrt. Wie sollte sie ein Haus halten? In ihrem kleinen Kino in der SIFF hatte sie Filme gesehen, in denen Haushälterinnen eine wichtige Rolle spielten und komplexe Aufgaben zu erfüllen hatten. Betrachtete sie die angebotene Entlohnung durch die potenziellen neuen Arbeitgeber, so war sie sich sicher, doch nur die Putzfrau zu sein. Auf keinen Fall wollte sie der Familie zu noch größerem Ansehen verhelfen, indem diese kundtun konnte, eine Haushälterin eingestellt zu haben. Da Edith bei den OBEREN einen hervorragenden Ruf besaß, es schon zum guten Ton gehörte, sie in ihren Diensten zu wissen, und man sich durch die Einstellung einer SIFF sozial verdient machte, erhielt Edith die neue Stelle und wurde fortan nur Putzfrau genannt

Kapitel 5

Ungewöhnlich langsam näherte sich Edith der Brücke über den alles trennenden Fluss. Immer wieder blieb sie stehen und schaute sich nach dem Wohnblock um, der zur Hälfte vom Obdachlosenheim verdeckt wurde, die Sicht in das Schlafzimmerfenster ihrer Tochter aber freigab. Ihre Tochter suchte sie jedoch vergeblich. Ekel, Abscheu und grenzenlose Wut erfasste sie.

Sie wusste, dass sie heute zu spät zur Arbeit kommen würde. Noch nie in all den Jahren ihrer Tätigkeiten für die OBEREN hatte sie die vereinbarten Zeiten verstreichen lassen. Ihre Zuverlässigkeit wurde von allen Arbeitgebern geschätzt und führte sogar dazu, dass ihr für eine der Villen die Hausschlüssel ausgehändigt worden waren, obwohl sie eine SIFF war. Nicht so für das Haus der Familie Kaune. An fünf Tagen der Woche begann sie ihre Arbeit in der Villa pünktlich um sieben Uhr. Täglich wurde Edith die Tür von der Hausherrin Ruth geöffnet, die ihr die anstehenden Aufgaben ausführlich, penibel und mit einer Spur von Arroganz, förmlich gebetsmühlenartig, diktierte. Sobald sie ihre Ausführungen beendet hatte, stürzte sie, Aktenordner unter den Arm geklemmt, zur bereits geöffneten Garage, um mit quietschenden Reifen in ihr Immobilienbüro in der Innenstadt zu rasen.

Edith wusste jedoch seit Jahren, was sie in diesem Haushalt zu tun hatte, benötigte keine Instruktionen, sah die zu beseitigenden Hinterlassenschaften der nicht enden wollenden häuslichen Kämpfe um Anerkennung und Geliebtwerden.

Sie hatte erst wenige Schritte auf die Brücke gesetzt, klammerte sich aber schon wie eine Hilfesuchende am Handlauf des Geländers fest, ohne ihren Beinen Halt geben zu können. Der Kopf, dem Körper scheinbar nicht zugehörig, baumelte willenlos in ihrem Nacken, der Mund, weit aufgerissen, schien einen Schrei ausstoßen zu wollen, schnappte jedoch nur, von Panik erfasst, nach Luft. Langsam rutschten ihre Hände an den senkrechten Holzstreben abwärts. Späne bohrten sich in die Handflächen, brachen ab, schienen für immer in ihrem Fleisch verharren zu wollen. Edith spürte die Schmerzen nicht, hatte ihre Ideale Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit aufgegeben. Psychische Qualen raubten ihr die Kräfte, auf die sie sich zeitlebens verlassen hatte. Lautlos formten ihre Lippen <Jenny>.

„Was ist los mit dir, Alte? Komm pack dich. Wenn du nicht mehr kannst, dann auf unserer Seite oder willst du den OBEREN da drüben ein Schauspiel bieten?“

Die Hand, die sich Edith in den Nacken grub, war rau, grob, Liebhandlungen nicht gewohnt, einfach nur stark genug, sie vor dem absoluten Zusammenbruch zu bewahren. Mit aller Kraft zog er sie von den Streben des Geländers weg, umklammerte ihre Oberarme, riss sie herum, erkannte erst jetzt, wen er vor sich hatte, schleuderte sie voller Verachtung auf die Fahrbahn, die schon lange für den Autoverkehr gesperrt war. Edith versuchte Halt an den Schlaglöchern zu finden, krallte sich förmlich an den aufgeworfenen Rändern fest. Sekunden, die ihr wie Minuten erschienen, blieb sie reglos liegen, nahm den Gestank längst versiegter Autoabgase wahr. Nur mühsam gelang es ihr, sich aufzurichten. Kraftlos, die Beine weit ausgestreckt, die Hände, den Untergrund hilfesuchend nach Bekanntem abtastend, verharrte sie sitzend auf dem kalten Asphalt. Scheinbar anteilslos betrachtete sie ihren Körper. Der Rock, bis zum Gesäß hochgerutscht, offenbarte die Schürfwunden, die sie nicht als schmerzend wahrzunehmen schien. Ihr Augenmerk galt ausschließlich ihrer Kleidung, eine Kleidung, stets sauber, korrekt, die ihr neben ihrer Zuverlässigkeit bei den OBEREN Vertrauen eingebracht hatte. Die Strumpfhose, bei BIKA nicht einmal für einen Euro gekauft, klebte nun zerrissen an ihren Beinen. Im Zeitlupentempo zog sie ihren Rock auf seine vorgesehene Länge, warf angeekelt eine Zigarettenkippe, die sich in einer Falte eingenistet hatte, in hohem Bogen auf das Straßenpflaster. Nur mühsam kam sie zum Stand, klopfte den Schmutz von ihrem Rock, was ihr nicht gänzlich gelang und registrierte erst jetzt ihre zerschundenen Hände.

„Von dir brauche ich keine Hilfe“, brachte sie röchelnd hervor. „Hilf gefälligst meiner Tochter oder noch besser, lass sie in Ruhe. Wenn du nicht die Finger von ihr lässt, werde ich dich anzeigen, ob Jenny das passt oder nicht“, schrie sie den Mann an, den alle nur unter dem Namen Wolle kannten, drehte sich jedoch blitzschnell zu den Häusern der OBEREN um, kontrollierte mit ihren wieselflinken Augen, ob sie beobachtet wurde.

„Verpiss dich. Geh zu deinen Herrschaften da drüben. Du gehörst schon lange nicht mehr zu uns, du Verräterin. Hast dich an die ja förmlich verkauft. Wozu brauchst du eigentlich die vielen Putzstellen? Was machst du mit dem Geld? Jenny braucht es jedenfalls nicht. Die nimmt genug ein und, keine Angst, sie muss mir nicht alles abliefern. Komm mir nicht mehr in die Quere, schon gar nicht bei Jenny.“ Mit einem breiten, frivolen Grinsen wandte er sich ab und setzte seinen Weg über die Brücke, in die zu dieser Zeit noch nicht pulsierende Altstadt, aufreizend langsam fort. Kurz bevor er die Villen erreicht hatte, drehte er sich nochmals um.

„Du siehst verdreckt aus, wie eine echte Schlampe. So gehörst du ja doch noch zu uns. Mit diesem Outfit verlierst du bestimmt ein paar Putzstellen. Leg dich doch am besten erst einmal in eine der Luxuswannen“, brüllte er, von Raucherhusten unterbrochen, ohne Rücksicht auf die frühe Morgenstunde. Den Mittelfinger in die Höhe gereckt, verschwand er hinter der nächsten Straßenecke Richtung Stadtmitte.

Mit hängenden Schultern bog Edith in die von Platanen gesäumte Straße ein, ohne eine Spur von Selbstachtung, die es ihr ermöglicht hätte, das Rückgrat durchzudrücken und zielgerichtet die Kaunesche Villa anzusteuern. Sie schämte sich für ihr Aussehen, gestand sich aber auch ein, dass sie Angst vor Ruth Kaune hatte, einer Frau, der sie stets mit Zurückhaltung aber größter Wachsamkeit gegenübertrat. Frau Kaune zählte für sie zu den Frauen, denen sie aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Vorsicht begegnen sollte. Edith Wange konnte nicht einschätzen, wie Ruth Kaune auf ihr Äußeres und ihr Zuspätkommen reagieren würde. Edith wünschte sich in diesem Moment, ihre Arbeit bei den Sommers beginnen zu können. Eva Sommer hätte ihr geholfen, ihr Kleidung zurechtgelegt, das Bad angeboten, sich ihre Geschichte, eine Lügengeschichte angehört und ihr Mut zugesprochen. Ihr Arbeitsplatz befand sich um sieben Uhr jedoch unwiderruflich in der nun vor ihr liegenden Villa und nicht erst um zehn Uhr bei Sommer.

Das Haus war überdimensioniert und ließ dem Garten nicht mehr genügend Platz, sich den erforderlichen Proportionen angemessen ausbreiten zu können. Ein Sammelsurium von Statuen, seltsam anmutenden Steinsäulen und einer Vielzahl eigenwillig verzierter, gusseiserner Bänke, gruppiert um einen kleinen Teich, ließen den Verdacht zu, dass sich die Bewohner nicht sehr viele Gedanken über eine harmonische Gestaltung gemacht hatten oder es nicht besser wussten und davon ausgingen, wie in ihrem Geschäftsleben, Mehr ist Mehr.

Ruth Kaune stand in der geöffneten riesigen Eichentür, die mit Türklopfern aus Löwenköpfen versehen war. Hoch aufgeschossen schien sie förmlich den Sims der Tür erreichen zu wollen. Wären ihre langen Beine wohlgeformt, die Brüste ausladend hervorspringend, ihr Gesicht von einer wallenden Mähne umrahmt, hätte der Betrachter wahrscheinlich ein anderes Vorurteil als einschüchternd über sie gefällt. Ruth Kaune hatte keine wohlgeformten Beine. Wie Besenstiele schienen sie aus ihrem Körper heraus zu sprießen, was auch die weiten Hosen, die sie grundsätzlich trug, nicht verbergen konnten. Auf dem hageren, kantigen Brustkorb zeichneten sich unter der Bluse minimale leichte Wölbungen ab, die darauf schließen ließen, dass Frau Kaune tatsächlich weiblichen Geschlechts war. Die naturblonden Haare, zu einer kurzen Herrenfrisur geschnitten, verliehen ihrem viel zu langen Gesicht eine vielleicht beabsichtigte Härte und rückten die schmalen Lippen, die Labialfalten, die Zornesfalten gnadenlos in den Mittelpunkt.

Aufreizend langsam hob Ediths Arbeitgeberin den linken Arm, um demonstrativ auf ihre Armbanduhr zu schauen. Sichtlich bemüht, die Kontrolle über ihre Emotionen zu bewahren, rang sie sich ein Lächeln ab, das jedoch bereits an ihren leicht hochgezogenen Mundwinkeln endete und die Augen nicht erreichte. Sie schien sich ihres Versagens bewusst zu sein, als sie mit der rechten Hand ausholte, um unkontrolliert auf das Ziffernblatt zu schlagen, innehielt und es augenblicklich streichelnd mit der Innenfläche ihrer Hand zudeckte.

Allzu oft hatte man ihr menschliche Kälte, Überheblichkeit und überschwängliche Gefühlswallungen, die schnell in Aggressionen umschlagen konnten, nachgesagt. Sie hatte dieses Image gepflegt. Sie wusste, dass es ihr in der hartumkämpften Immobilienbranche das Überleben sichern und sogar die Spitzenposition erhalten konnte. Härte und vermeintliche Unnahbarkeit galten für sie jedoch auch als Schutzschild vor den täglichen Auseinandersetzungen, die sie sich mit ihrem Sohn Tom und ihrem Mann Karsten lieferte.

„Warum kommen Sie zu spät und überhaupt, wie sehen Sie denn aus?“, versuchte sie sich in Empathie, was jedoch vollständig misslang, da sie über diese Form des Einfühlungsvermögens nicht verfügte.

„Ich hatte einen Unfall“, nuschelte Edith, den Kopf tief gesenkt, nahezu unverständlich vor sich hin. „Ich würde mich gerne schnell etwas waschen, saubermachen. Alle Arbeiten werde ich heute bei Ihnen nicht schaffen. Ich hole das an einem anderen Tag selbstverständlich nach oder sie ziehen mir die fehlende Zeit von meiner Bezahlung ab.“

„Verdammt noch mal. Sprechen Sie laut und deutlich oder erwarten Sie von mir, dass ich vor Ihnen auf die Knie falle, an Ihren Lippen hänge, um Ihrem Geschwafel folgen zu können?“, gab sich Ruth Kaune, ihren von den Mitmenschen gefürchteten Aggressionen hin und spürte dabei das wohlige Gefühl der Überlegenheit, das sich wie Adrenalin langsam in ihrem Körper ausbreitete. „So verdreckt werden Sie mein Haus nicht betreten. Da hinten liegt der Gartenschlauch. Waschen Sie sich da Hände und Beine. Und trocknen Sie sich ja richtig ab. Im Gartenhaus muss noch ein alter Putzlappen liegen. Das Gesicht sollten Sie sich damit besser nicht abwischen. Man weiß ja nicht, was damit schon alles aufgewischt wurde. Aber verdreckte Lappen haben Sie in den SIFFS ja schon genug kennengelernt. Also, keine falsche Scheu.“

Frau Kaune war sich bewusst, dass ihr diese Demütigungen hervorragend gelungen waren. Sie befand sich in ihrem Element, spürte, dass sie diese unscheinbare Frau hier an Ort und Stelle verbal in den Boden stampfen wollte, sog Befriedigung aus ihrem aufwallenden Sadismus, hatte jedoch keine Erklärung dafür und sie auch in anderen vergleichbaren Situationen zeitlebens nicht gesucht. Nicht immer gelang es ihr, sich aus dem Rausch der Vernichtung rechtzeitig herauszukatapultieren. Eigenen Schaden nahm sie in Kauf, wusste sie doch, dass sie letztendlich immer als Siegerin hervorging.

Plötzlich neigte sich ihr Kopf leicht nach unten, vollzog eine Drehung über die rechte Schulter; und ihre Augen fixierten die Nachbarvilla der Familie Sommer. Schlagartig war ihr klar geworden, dass sie Probleme bekommen könnte, wenn ihre Putzfrau Edith sich über die Behandlung bei anderen Arbeitgebern beschweren würde. Kein Zweifel, alle Nachbarn würden sich gegen sie, Ruth Kaune, auflehnen. Es schien ihr entgangen zu sein, dass Edith Wange die Verschwiegenheit in Person war und auch persönliches Leid für sich behielt. Frau Kaune fühlte sich als Siegerin, Siegerin über ihre Emotionalität, hatte sie doch ihre Vernichtungstour gegen Edith Wange unter Kontrolle gebracht und sachlich die Folgen hinterfragt.

Ihr Wissen um Familie Sommer wurde nach ausführlicher Beobachtung der Villenfenster bestätigt. Stadtrat Sommer war, wie fast jeden Morgen, schon lange unterwegs oder befand sich wieder auf Dienstreise. Eva Sommer würde nicht vor neun Uhr aufstehen. Ihre Demütigungen für Edith Wange hatten somit keine Zuhörerschaft gefunden.

„Kommen Sie. Machen Sie sich im Gästebad frisch. Über alles andere reden wir später. Ich kann Ihnen heute leider nicht sagen, was Sie putzen müssen. Es ist schon sehr spät für mich. Seien Sie aber leise. Meinem Sohn geht es nicht gut. Muss sich wohl was eingefangen haben“, rang sie sich diese Heucheleien ab und hetzte davon.

Es war ihr entgangen, dass Edith schon seit Minuten den Kopf stolz in den Nacken gelegt hatte, die Augen nicht mehr angsterfüllt geweitet, sondern hasserfüllt und wissend, fest auf sie gerichtet. Sie konnte sich vorstellen, an welcher Krankheit, wie seine Mutter es nannte, Tom Kaune heute wieder einmal litt. Sie würde nicht leise machen, sondern ein wahres Feuerwerk der Akustik entfachen, das Tom schmerzhaft in seiner vermeintlichen Krankheit erreichen sollte. An ihm wollte sie auslassen, was sie durch seine Mutter erleiden musste. Sie war sich bewusst, dass es sich dabei um einen lächerlichen Racheakt handeln würde, ein Racheakt, durch den sie zumindest ein Minimum an Selbstachtung zurückgewinnen konnte. Mehr traute sie sich nicht zu. Sie würde weiterhin Stillschweigen über die Vorkommnisse in der Villa Kaune bewahren. Wieder einmal fasste sie den Entschluss, diese Putzstelle zu kündigen, um den Gedanken sofort wieder zu verwerfen. Sie brauchte das Geld, brauchte noch mehr Geld, glaubte so, ihrer Tochter helfen zu können.

Edith war noch weit davon entfernt, der Realität ins Auge zu schauen.

Kapitel 6

Edith betrat das Haus und zog die schwere Eingangstür geräuschvoll hinter sich ins Schloss. Vor ihr lag ein Flur, der trotz seiner Breite wie ein langer, enger, dunkler Schlauch wirkte. Überladen mit Truhen, vorspringenden Wandregalen, Garderoben, einem Mobiliar unterschiedlicher Stilrichtungen, jedoch durchgängig in dunklem Holz gehalten, setzte sich im Inneren des Hauses die Geschmacklosigkeit der Gartengestaltung fort. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, dem Eingang zur Privatsphäre eine persönliche Note zu verleihen. Dunkel und kalt, schien er das Gefühlsleben seiner Bewohner widerzuspiegeln.

Wie jeden Morgen befiel Edith ein Unbehagen, das sie stets durch das Einschalten der Kronleuchter besiegte, eine Lichtquelle, die von ihren Bewohnern unbeachtet blieb, der scheinbar nur sie Bedeutung beimessen konnte. So nicht heute. Irritiert verharrte Edith neben der schweren Eichentruhe. Gebannt starrte sie auf die hohen, schmalen Fenster am Ende des Ganges, die den Blick auf das andere Ufer, ihre Heimat, den SIFF, freigaben. Wie in Trance bewegte sich ihre Hand zu dem vertrauten Lichtschalter, verharrte abrupt, konnte aber nicht verhindern, dass ihr Mittelfinger leicht die Schalterfläche berührte, wunderte sich, dass die Kronleuchter dem Flur nicht die Helligkeit gaben, um ihm ein kleines Stück der Einsamkeit zu nehmen.

Mit kleinen energischen Trippelschritten, wie es ihre kurzen Beine vorgaben, lief sie zu der hohen Fensterfront. Beide Handflächen knallten an die Scheiben, weil sie ihren Lauf nicht rechtzeitig abbremsen konnte. Sie presste Stirn und Nase an das bereits zu früher Stunde sonnenerwärmte Glas, in der Hoffnung, bessere Sicht auf den Wohnblock ihrer Tochter zu haben. Edith brauchte nicht lange, das Fenster ihrer Tochter auch aus diesem Blickwinkel heraus ausfindig zu machen. Sie fand ihre Befürchtung bestätigt. Das noch vor kurzer Zeit geöffnete Fenster war nun mit einer blickdichten Gardine verhängt, um das Geschehen im Innern des Raumes den voyeuristischen Blicken der Nachbarn und der entsetzten Mutter zu entziehen. Edith konnte sich nicht erklären, weshalb sie nicht schon früher aus diesen Fenstern den Verderb ihrer Tochter, der Prostituierten, beobachtet, erkannt hatte.

„Warum hast du dir das eben von dem Zuhälter deiner Tochter gefallen lassen, hast ihn nicht getreten, bespuckt, ihm gezeigt, was für eine miese Ratte er ist. Er hat kein Recht, mich in den Dreck zu schmeißen. Ich werde ihn anzeigen, wegen Zuhälterei. Jawohl! Nein, sprich erst mit Jenny. Das bringt so alles nichts“, führte sie, wie so oft in letzter Zeit, Selbstgespräche.