Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

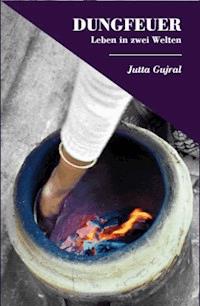

"Dungfeuer" Der Roman entführt uns in die Welt Indiens, lässt uns die atemberaubende Schönheit der Natur dieses Landes erleben, den Monsun, Hoffnung aber auch Katastrophe für das Land. Er erschreckt mit Armut und Elend, mit Grausamkeiten der Muslime und Hindus, zeigt aber auch den Fortschritt dieses Landes, das hinundhergerissen ist zwischen Tradition und Moderne. Der Roman beschreibt die Irrungen und Wirrungen Indiens durch eine Familie, die den Leser hineinzieht in die wunderschöne, schreckliche, widersprüchliche, abgründige Welt Indiens. 1947. Die britische Kolonialmacht entlässt Indien endlich in die Unabhängigkeit. Es herrscht politisches Chaos im Land. Ein blutiger Glaubenskrieg zwingt Gulshan Puri, den Bürgermeister eines kleinen Dorfes im Punjab, mit seiner Frau und den drei Kindern zu fliehen, wollen sie ihr nacktes Leben retten. Die einstmals wohlhabende Familie schlägt sich zu Fuß nach New Delhi durch, immer in Gefahr, aufgehetzten Fundamentalisten zu begegnen, die jeden Hindu, dessen sie habhaft werden können, grausam abschlachten. Gulshan zwingt sich, seine Angst und Unsicherheit hinter kühler Disziplin und scheinbar unerschütterlicher Gelassenheit zu verbergen. Mit dem Konflikt zwischen Tradition und Moderne muss sich der Sohn Deepak beim Studium in Deutschland und nach der Rückkehr mit seiner deutschen Frau nach Indien auseinandersetzen. Nicht mehr indisch, nicht mehr deutsch – Wanderer zwischen den Welten. Nachdem die Familie in den Süden Indiens übergesiedelt ist, setzt sich Deepaks sensibler Sohn Vikram in der malerischen Landschaft Keralas mit den Veränderungen in Indien auseinander. Die Liebe zu der jungen Studentin Sheeba Nair, die nach dem Selbstmord ihrer Mutter Trost bei Vikram sucht, scheint ihm Ruhe zu bringen. Als jedoch Sheebas Vater das Mädchen zwingt, Vikram zu verlassen, versucht dieser verzweifelt, in einem Ashram über seine Liebe hinwegzukommen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 641

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jutta Gujral

Dungfeuer

Leben in zwei Welten

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Inhalt

Widmung

Einführung

Teil 1 - Dungfeuer

Gulshan und Savitri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Teil 2 - Deepak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Teil 3 - Vikram

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nachbemerkung

Danksagung

Glossar

Impressum neobooks

Inhalt

1947. Die britische Kolonialmacht entlässt Indien endlich in die Unabhängigkeit. Es herrscht politisches Chaos im Land. Ein blutiger Glaubenskrieg zwingt Gulshan Puri, den Bürgermeister eines kleinen Dorfes im Punjab, mit seiner Frau und den drei Kindern zu fliehen, wollen sie ihr nacktes Leben retten.

Die einstmals wohlhabende Familie schlägt sich zu Fuß nach New Delhi durch, immer in Gefahr, aufgehetzten Fundamentalisten zu begegnen, die jeden Hindu, dessen sie habhaft werden können, grausam abschlachten. Gulshan zwingt sich, seine Angst und Unsicherheit hinter kühler Disziplin und scheinbar unerschütterlicher Gelassenheit zu verbergen.

Mit dem Konflikt zwischen Tradition und Moderne muss sich der Sohn Deepak beim Studium in Deutschland und nach der Rückkehr mit seiner deutschen Frau nach Indien auseinandersetzen. Nicht mehr indisch, nicht mehr deutsch – Wanderer zwischen den Welten.

Nachdem die Familie in den Süden Indiens übergesiedelt ist, setzt sich Deepaks sensibler Sohn Vikram in der malerischen Landschaft Keralas mit den Veränderungen in Indien auseinander. Die Liebe zu der jungen Studentin Sheeba Nair, die nach dem Selbstmord ihrer Mutter Trost bei Vikram sucht, scheint ihm Ruhe zu bringen. Als jedoch Sheebas Vater das Mädchen zwingt, Vikram zu verlassen, versucht dieser verzweifelt, in einem Ashram über seine Liebe hinwegzukommen. Er wird zu einem Getriebenen, versunken in die alten Weisheiten und Philosophien Indiens, auf der Suche nach Vollkommenheit, verstrickt in heimliche Hoffnungen und Sehnsucht nach seiner Liebe...

Widmung

Meinen wunderbaren Kindern

und

meinem unvergleichlichen

Ehemann

Einführung

Nichts in Indien ist eindeutig identifizierbar und zuzuordnen. Jeder Erklärungsversuch gebiert vielerlei Antworten und hüllt Land und Menschen ein im Nebel des Geheimnisvollen.

Seit der frühesten Antike ist Indien, das riesige Land in Südost-Asien, bewohnt von vielen verschiedenen Völkergruppen, von diversen Rassen, ethnischen Gruppen und Gesellschaften. Noch heute ist die indische Bevölkerung das Abbild eines farbenprächtigen Mosaiks der Vergangenheit und bewahrt weiterhin ihre Individualität. Der nachdrücklichste Beweis dafür ist die kontinuierliche Pflege von zahlreichen unterschiedlichen Sprachen mit ihren verschiedenen Schriften und vielerlei Dialekten, die jeweils eine eigene souveräne Literatur vorweisen. Es finden sich gewaltige Unterschiede zwischen den Kulturen, die von der unglaublich primitiven Lebensweise einiger Stämme bis zu vornehm zivilisierten Gesellschaften in den Kulturzentren des Landes reichen. Auch wenn Indien als eine Nation betrachtet wird, ist es in seiner Vielfalt einzigartig.

(nach Jawaharlal Nehru)

Teil 1 - Dungfeuer

Der 5. August 1947 begann mit einem friedlichen Morgen in Khushab, einem Dorf im nördlichen Punjab in der Region Sargodha. Die Menschen in Khushab ahnten nicht, wie dieser Tag für viele Dorfbewohner enden würde – mit Ausnahme derer, die es wussten…

Gulshan und Savitri

1

Der Sommer war mit großer Hitze über den Punjab hereingebrochen. Die Lehmwege in Khushab waren staubig, die Felder ausgedörrt und gelb. Heiße Luft waberte über der neuen Brücke, die den Jhelum überspannte. Es sah aus, als verdampfe gurgelnd der Fluss. Nur die Nächte brachten etwas Erleichterung.

Auch im Lande brodelte es. Indien stand nun endlich kurz vor der Unabhängigkeit. Der Vizekönig von Indien und Viscount of Birma, Lord Mountbatten, führte auf britischer Seite die Verhandlungen. Er zwang seine Regierung, öffentlich ein präzises Datum zu nennen, an dem die englische Herrschaft über Indien zu Ende gehen werde. Damit wollte er die skeptische Intelligenz Indiens davon überzeugen, dass die Briten auch wirklich das Land verlassen würden. Denn nur dann konnten seiner Meinung nach realistische Verhandlungen geführt werden. Doch Indien drohte die Teilung. Mohammed Ali Jinnah, der Führer der Muslime, forderte einen souveränen, islamisch bestimmten Staat „Pakistan“ mit der Begründung, dass Hindus und Muslime in zwei Nationen aufgespalten werden müssten. Mahatma Gandhi und der Präsident des Indian National Congress, Jawaharlal Nehru, taten alles in ihrer Macht stehende, um eine Teilung Indiens zu verhindern.

Gulshan Puri saß an diesem Augusttag an seinem Schreibtisch und sah nachdenklich auf den Dorfplatz hinaus. Kaum ein Dorfbewohner ließ sich blicken. Jeder versuchte, die heißeste Zeit des Tages an einem schattigen Platz oder im Haus zu verbringen. Gulshan schob einen Berg Akten achtlos zur Seite. Er war besorgt. Vieles hatte sich in Khushab verändert.

Sein Schwiegervater war vor einem Jahr an einer schweren Tuberkulose erkrankt und hatte seinen Verpflichtungen als Bürgermeister nicht mehr nachkommen können. Gulshan war von den Dorfältesten als Nachfolger in dessen Amt gewählt worden. Doch die Jahre, in denen das Leben gemächlich verlaufen war, schienen auch in Khushab vorbei. Die Aggression hatte zugenommen; nicht erst seit gestern, als ein durchreisender muslimischer Händler und ein Dorfbewohner mit Stöcken aufeinander losgegangen waren. Seit im vergangenen Jahr in Kalkutta Muslime über Hindus und Hindus über Muslime hergefallen waren und sich gegenseitig massakriert hatten, schien Gulshan die Stimmung auch hier bedrohlicher geworden zu sein. Es war zwar früher schon hin und wieder zu kleineren, meist harmlosen Streitereien über die unterschiedlichen Lebensweisen, die die Religionen vorschrieben, zwischen Hindus und Muslimen gekommen. Niemals aber hatte man in dem andersgläubigen Nachbarn einen Feind gesehen. Seit er Bürgermeister war, gehörte es nun auch zu seinen Aufgaben, Streit zu schlichten. Doch harmlose Streitereien waren es nicht mehr. Es schien Gulshan Puri, als verändere sich nicht nur die politische Lage im Land; das Land und seine Menschen schienen nicht mehr dieselben.

Gulshan Puri zog die obenauf liegende Akte wieder zu sich heran. Besonders wichtige Angelegenheiten hatte er heute nicht zu bearbeiten – und doch musste auch diese Arbeit getan werden. Er klappte den Aktendeckel auf: der Antrag des Milchmanns Naved, der ein größeres Ladengeschäft von der Gemeinde mieten wollte. Naved…, dachte Gulshan und trommelte mit seinem Kugelschreiber auf den Schreibtisch. Was war in den Milchmann gefahren? Der freundliche Hindu Naved, der mit seinem muslimischen Freund Habib früher immer einer Meinung gewesen war. Und jetzt dieser Wandel; heute Morgen diese hasserfüllten Worte, als er die Milch ins Haus gebracht hatte. Man müsse in jedes muslimische Haus eine Kobra setzen, damit diese Ungläubigen den Tod stürben, den sie verdienten, hatte er gesagt.

Und Naved stand nicht allein mit diesen unguten Ansichten.

Gulshan schüttelte den Kopf, Zweifel nagten an ihm und er zitterte innerlich vor der Welle der Gewalt, die sich seit Monaten über das Land wälzte und sicher auch vor dem Punjab nicht Halt machen würde. Und doch äußerte er diese Befürchtungen nur ein paar Freunden und Savitri gegenüber.

Er seufzte und versuchte, sich wieder auf seine Arbeit zu konzentrieren. Es gelang ihm nicht. Er stand auf und stellte sich ans Fenster.

Savitri, dachte er, und ein Lächeln glitt über sein Gesicht. Savitri, wie sie heute Morgen am Herd in der Küche ihres Hauses gestanden und mit einem hölzernen Löffel in dem Wok gerührt hatte. Die kleine Namita, ihre Jüngste, hatte breitbeinig auf Savitris linker Hüfte gesessen, vor sich hin gebrabbelt und ihrer Mutter aufmerksam dabei zugesehen, wie sie den im Butterfett zischenden Zwiebeln Gewürze und eine Hand voll Auberginen hinzufügte. Ihre Händchen hatten sich am Sari ihrer Mutter festgeklammert. Der achtjährige Deepak und der fünfjährige Ram Chand waren im Hof gewesen. Durch die offene Küchentür hatte Gulshan Puri ihnen beim Spiel zusehen können. Deepak schien Ram Chand etwas erklärt zu haben, denn der Jüngere hatte bewundernd zu seinem großen Bruder aufgeschaut.

Gulshan liebte es, in der Küche zu sitzen und seiner Familie zuzusehen. Sein Lächeln vertiefte sich, als er daran dachte, dass Savitri morgens beim Ankleiden dem blaugrünen Georgette-Sari nicht hatte wiederstehen können. Und später in der Küche war sie ärgerlich geworden, als das Fett in dem Wok spritzte, und einen hässlichen Fettfleck auf der Seide hinterließ. Er hatte bemerkt, wie sie ihm einen schnellen Blick zuwarf. Gulshan fand seine Frau immer noch so anziehend wie bei der Hochzeit vor neun Jahren. Ihre grazile, mädchenhafte Figur hatte sich auch nach dem dritten Kind nicht verändert.

Er ging langsam zurück zu seinem Schreibtisch. Den trüben Gedanken wollte er an diesem Tag keinen Raum mehr lassen. Lieber dachte er an Savitri. Was für ein Glück er doch hatte! Von Anfang an hatte er gewusst: diese Frau und sonst keine. Selbst wenn man vorher nie wissen konnte, wie eine Ehe verlaufen würde. Natürlich nicht! Aber das Schicksal hatte es gut mit ihm gemeint. Und ihre drei Kinder…

Er konnte zufrieden sein.

2

Längst hatte die Mittagssonne den Morgendunst über dem sich träge dahinwälzenden Jhelum in flirrende Hitze verwandelt. Der Fluss und die durch ihn gespendete Fruchtbarkeit der Erde in einer überbordenden Natur hatten schon immer das Leben der Menschen im Punjab der Kornkammer Indiens bestimmt. Und so wie der Fluss, gemächlich und unveränderlich, war bisher auch das Leben der Menschen in Khushab verlaufen. Warum sollte sich das ändern, fragte sich Gulshan. Bestrebungen, die zur Unabhängigkeit Indiens führen sollten, hatte es doch schon seit Jahrzehnten gegeben. In anderen Teilen des Landes war es oft zu Unruhen gekommen, die von der britischen Kolonialmacht immer wieder blutig niedergeschlagen worden waren. Hier in Khushab wollte man zwar auch die Unabhängigkeit, aber den Kampf darum überließ man den Städtern und Menschen wie Gandhi, versuchte Gulshan seine Befürchtungen zu zerstreuen.

Bei seiner Ankunft in Khushab vor elf Jahren hätte er nicht gedacht, dass dieses Dorf sein weiteres Schicksal bestimmen würde. Als Abgesandter der Behörde für staatliche Bauprojekte sollte er den Bau einer Brücke über den Jhelum überwachen und die Arbeiten koordinieren.

In den Wintermonaten der vorangegangenen Jahre war der Jhelum nach kräftigen Regenfällen immer öfter so stark angeschwollen, dass es zu gefährlich geworden war, den Fluss mit der Fähre zu überqueren. Der Fährmann hatte die eher einem großen Floß als einem stabilen Fährschiff ähnelnde Fähre am Ufer an Holzpfosten vertäut. Zwischen Khushab und den jenseits des Flusses liegenden Dörfern gab es keine Verbindung mehr. Für die fahrenden Händler in der Region war das schlecht, doch wirklich problematisch war es für die Bewohner der Dörfer, die von der Versorgung mit frischen Waren abgeschnitten waren und von ihren Vorräten leben mussten. So hatten sich die Bürgermeister und die Händler der Region Sargodha zusammengetan und Petitionen verfasst, um den Bau einer Brücke über den Jhelum durchzusetzen. Die Regierung hatte letztlich dem Drängen der Menschen nachgegeben und den Bau der Brücke genehmigt.

Das friedliche Dorf und seine mit Gebüsch bewachsenen Hügel waren nicht ohne Eindruck auf Gulshan geblieben. Er liebte die ausgetretenen Dorfstraßen, auf denen Frauen mit bloßen Füßen täglich den Weg zu den Dorfbrunnen nahmen wie schon ihre Mütter und Großmütter, rotbraune, mit Wasser gefüllte tönerne Krüge auf den Köpfen tragend und sich in den Hüften wiegend. Ein Torbogen, dessen einstige von Steinmetzen geschaffene Pracht inzwischen dem Verfall anheim gegeben war, führte in die engen Gassen, vorbei an von Mauern umgebenen Grundstücken, an Hütten, vor denen die Dungfeuer brannten, auf denen Frauen in kupfernen Karais die täglichen Mahlzeiten zubereiteten. Weiter ging es durch die Gassen zu dem kleinen Basar und dem Dorfplatz von Khushab. Wenn die Schatten der Bäume länger wurden und die sengende Sonne ihre Kraft verlor, trafen sich hier die Dorfbewohner zu einem Schwätzchen oder auch, um ernste Angelegenheiten zu bereden.

Tag für Tag saß der behinderte Sohn des Schlachters auf einer Strohmatte unter einem Baum. Vorüberkommende strichen ihm über die dichten Haare oder richteten ein paar freundliche Worte an ihn. Eine Moschee mit drei Kuppeln stand am Ende des Dorfplatzes neben dem Hindu-Tempel. Nach den Gebeten trafen sich die Männer aus der Moschee mit den Männern aus dem benachbarten Tempel zu einem Schwatz oder zum Kartenspiel. Hier hatte es noch nie Unruhen zwischen den Anhängern verschiedener Religionen gegeben. Händler mit bunten Turbanen aus Rawalpindi, Peshawar, Lahore und Delhi versammelten sich auf dem Dorfplatz mit ihren Karawanen und boten ihr Korn, Salz, getrocknete Chilis und bunte Stoffe an, hockten sich neben ihren Verkaufsständen zusammen mit anderen Händlern und Dörflern im Halbkreis auf den Boden, zogen abwechselnd an einer blubbernden Wasserpfeife, reichten sie weiter, erzählten die Geschichten ihrer Reisen und diskutierten die politische Entwicklung im Land. Gulshan fühlte sich wohl in Khushab. Hindus und Muslime lebten freundschaftlich zusammen.

Von Heimweh war Gulshan nie geplagt worden, obgleich seine alten Eltern in der Stadt Jhelum am Jhelum zurückgeblieben waren. Sie hatten ihre Heimatstadt nicht verlassen wollen. Doch Jhelum war nur eine halbe Tagesfahrt mit der Eisenbahn entfernt. Wann immer es möglich gewesen war, hatte er sie sonntags besucht. Er wusste, dass es ihr größter Wunsch war, ihn zu verheiraten, jetzt, da er nicht mehr bei ihnen lebte. Bei jedem Besuch hatte sich das Ritual wiederholt: Sie hatten gedrängt und geschmeichelt, dass es einfach wäre für ihn, ihren gut aussehenden Sohn, so groß und schlank, mit ungewöhnlich hellen Augen, ein hübsches Mädchen aus guter Familie zu finden. Gulshan hatte sie nicht verletzen wollen und immer neue Ausflüchte gesucht.

Eine Frau zu heiraten, die seine Eltern ihm aussuchten und die er vor der Hochzeit weder gesehen noch gesprochen hatte, das wäre für ihn nicht in Frage gekommen, auch wenn er wusste, dass seine Eltern sich die größte Mühe gegeben hätten, ein für ihn passendes Mädchen zu finden. Aber nein, allein die Vorstellung Ehemann zu sein, fand er damals absurd. Und dann war da ja auch diese neue Aufgabe in Khushab, die ihn ganz in Anspruch nahm.

Und doch hatte es in Khushab ein Mädchen gegeben, das ihn beschäftigte. Die Tochter des Bürgermeisters, Savitri Narayan, selbstbewusst und ohne Scheu.

Sie hatten sich häufiger, immer außerhalb des Dorfes getroffen. Der Klatsch über Savitri trieb ohnehin schon Blüten. Hätte man sie öfter zusammen gesehen, wäre Savitris Ruf ruiniert gewesen. Ihre selbstbewusste Art hatte unter den Dorfbewohnern schon oft Befremden hervorgerufen, weil sie ihre Meinung frei heraus sagte und tat, was ihr gefiel. Viele im Dorf verurteilten, dass ihr Vater sie unterrichtet und gelehrt hatte, sich eine unabhängige Meinung zu bilden. Ein junges Mädchen wie Savitri, gebildet und selbstbewusst, mit einem dermaßen unverschämten Betragen, welcher Mann wollte so eine Frau, wurde hinter vorgehaltener Hand gefragt. Und ihr Vater, der Bürgermeister, unterstützte sie auch noch mit seinen freien Erziehungsmethoden. Doch obwohl Savitri sehr wohl wusste, was im Dorf geredet wurde, schien sie das nicht zu stören.

Der Bau der Brücke hatte sich hingezogen. Immer wieder waren Probleme aufgetaucht, die gelöst werden mussten. Mal war es die Behörde, die Materialanforderungen bürokratisch lange überprüfte, mal waren es Lieferverzögerungen oder fehlende Arbeitskräfte. Manchmal hatte Gulshan am Abend nicht gewusst, wie es am Morgen weitergehen sollte.

Und trotzdem war es für Gulshan eine schöne Zeit gewesen. Zeit, Savitri gut genug kennen zu lernen und den Eltern zu eröffnen, dass für beide eine arrangierte Ehe nicht in Frage käme, denn ihre Wahl hatten sie schon getroffen.

Und dann hatte ganz Khushab begeistert die Hochzeit der Bürgermeistertochter gefeiert, die nun wider Erwarten doch noch einen Ehemann gefunden hatte. Und was für einen! Gulshan war beliebt im Dorf. Er war inzwischen einer von ihnen, hatte sich angepasst und fühlte sich bei ihnen sichtlich wohl, obwohl er doch aus der Stadt kam.

Gulshan Puri schob die Erinnerungen beiseite und zwang sich zur Konzentration. Als er die letzte Akte weglegte, sah er vom Schreibtisch auf. Die Sonne stand schon lange nicht mehr im Zenit. Die Farbe des Himmels hatte sich von einem gleißenden Weiß in ein helles Violett verwandelt. Gulshan dachte daran, dass er bald nach Hause gehen würde. Er freute sich auf die Methi-Paranthas, die leckeren mit Spinat gefüllten Brotfladen. Savitri hatte versprochen, sie zum Abendessen zuzubereiten. Hoffentlich würde er nicht wieder von einem ängstlichen Dorfbewohner aufgehalten werden. Alle hatten plötzlich Angst und wollten von ihm, ihrem Bürgermeister, eine Bestätigung, dass die politischen Unruhen im Land und die Gewalt zwischen Hindus und Muslimen nicht auf ihr Dorf übergreifen konnten. Was verlangten sie von ihm? Zum Glück war es ihm bisher immer noch gelungen, die Menschen zu beruhigen. Vielleicht sollte er wie Gandhi von Hütte zu Hütte, von Haus zu Haus gehen und mit allen Dorfbewohnern reden. Oder vielleicht besser eine Versammlung einberufen, die Menschen miteinander sprechen lassen – selbst wenn es zum Streit käme? Wie oft hatte er in den letzten Monaten Streit schlichten müssen. Wenn er mit Savitri darüber gesprochen hatte, hatte sie nicht wahrhaben wollen, dass es ihn auch hier gab, den Hass. Doch nicht hier in ihrem Khushab!, hatte sie ihn zurechtgewiesen. Nicht hier, wo sie die meisten Menschen ein Leben lang kannte. Wo sie aufgewachsen war. Wo ihre Mutter einmal wöchentlich die Frauen des Dorfes, ob Muslima oder Hindu, zu einem Schwatz bei Tee und Gebäck in ihren Garten lud. Wo Gulshans Wort als Bürgermeister Gewicht hatte, etwas galt. In den großen Städten, in der Anonymität, konnte der Hass auf die Andersgläubigen geschürt werden, Blut und Zerstörung vor sich hertreiben und verbrannte Erde hinterlassen. Aber nein, nicht hier, glaubte sie. Wie oft hatte Savitri mit ihm in den letzten Wochen darüber gestritten und versucht, seine Bedenken zu zerstreuen.

3

Savitri betrachtete stolz den neuen Anbau im Hof ihres Hauses. Gulshan hatte Habib, den Maurer, vor Wochen damit beauftragt. In Khushab war das Baugewerbe schon immer fest in muslimischer Hand gewesen. Sie waren die geschicktesten Maurer und Zimmerleute. Der beste Freund Habibs war Naved, derMilchmann. Unzertrennlich waren die beiden, Habib, der Muslim und Naved, der Hindu. Savitri sah sie vor sich, wie Naved ihr eines Morgens die Milch gebracht und Habib sofort seine Arbeit am Anbau unterbrochen hatte. Die Politik war wieder das Thema gewesen. Mit wichtiger Geste hatte Habib seinen Freund beiseite geschoben: „Habt ihr von Gandhis Auftritt in London gehört?“, hatte er aufgeregt mit hörbarem Stolz in der Stimme gefragt.

„In Lendentuch und Sandalen, in seiner üblichen Bekleidung, ist er zum Tee beim König erschienen. Und als er dann von einem englischen Reporter gefragt wurde, ob er diese Bekleidung angemessen finde, hat er geantwortet: ‚Der König hatte genug für uns beide an.“ Dröhnend hatte Habib gelacht und den Milchmann übermütig in die Brust geboxt.

„In der Zeitung schreiben sie, Churchill habe Gift und Galle gespuckt. Und der ist ja jetzt nicht einmal mehr Premierminister.“

„Dieser verlogene Fettwanst“, war Naved dazwischengefahren, er, der sich sonst aus der Politik nichts machte, sich lieber nur um seine Milch kümmerte. „Dieser Churchill, dieser Pavianarsch, wollte uns Inder doch schon immer blöd halten. Der und seine englischen Milchgesichter denken, dass wir ohne sie nichts sind. Wenn der sich gedemütigt fühlt – gut so!“ Er wackelte mit dem Kopf und grinste.

Savitri hatte genickt und ihm die Milch abgenommen.

„Irgendwann werden wir frei sein“, hatte Habib noch gesagt und sich wieder an seine Arbeit gemacht.

Wie einig sie sich waren, der Hindu Naved und der Muslim Habib, wenn es um die Unabhängigkeit Indiens ging, dachte Savitri.

Auch Gulshan und sie hatten natürlich gelesen wie London auf Gandhi reagiert, welch tiefen Eindruck er hinterlassen hatte. Englands Presse und Öffentlichkeit waren fasziniert von diesem kleinen Mann, der das Empire durch Sanftmut in die Knie zwingen wollte. Er war berühmt geworden im Königreich durch die Wochenschauaufnahmen seines Salzmarsches. Für die englischen Massen, die unter der Wirtschaftskrise, der Arbeitslosigkeit und großer sozialer Ungerechtigkeit litten, war dieser seltsame kleine Mann aus dem Osten eine faszinierende Persönlichkeit. Fast beruhigend hatte er gewirkt in seinem Baumwolltuch mit seiner an Christus erinnernden Botschaft der Nächstenliebe. Vielleicht, dachte Savitri, wird Gandhi mit seiner Entschlossenheit und seinem Mut erreichen, dass England reif für einen Wandel wird.

Wenn Savitri sich manchmal fragte, wie es kam, dass Gulshan trotz ihrer häufigen Auseinandersetzungen im richtigen Moment immer das Richtige getan hatte, so kam ihr stets seine bedingungslose Liebe zu ihr in den Sinn.

Schon als sie sich kennenlernten, hatte er sie so geliebt wie sie war: unabhängig in ihrer Meinung und oftmals rebellisch.

Sie hatten sich in der ersten Zeit meist in der Nähe des Jhelum getroffen, waren an seinen Ufern entlang gewandert und hatten geredet. Gulshan hatte von seinen Eltern erzählt, von seinem Bruder, zu dem er immer ein zwiespältiges Verhältnis hatte. Der von ihm einerseits den Respekt des jüngeren Bruders vor dem älteren forderte, andererseits den Eltern gerade diesen Respekt nicht entgegenbrachte. Und Savitri hatte von ihrer Familie gesprochen und von dem Leben, das sie bisher in Khushab geführt hatte.

Im ersten Jahr ihrer Ehe hatte es häufig Streit gegeben. Savitri war keine Frau, die sich nicht einmischte. Sie sagte Gulshan klar ihre Meinung zu den täglichen Dingen des Lebens.

Auch zur Politik, zu Gandhis Aktionen und der schwierigen Lage im Land hatte sie eine Auffassung, die der seinen nicht entsprach. Aber Gulshan hatte immer gewusst, dass sie nicht wie die meisten Frauen, die Ansichten des Ehemannes vertrat, sondern vehement ihre eigenen. Sie war sich bewusst, dass ihr zuweilen cholerisches Temperament, der Strom ihrer Gedanken und Gefühle eine solche Wucht hatte, dass ihre Worte alles wegschwemmten, was Gulshan sagte. Manchmal warf er ihr Überheblichkeit vor, woraufhin sie seine Ignoranz beklagte. Erst als Deepak und drei Jahre später Ram Chand geboren wurden, harmonisierte sich ihr Verhältnis. Die Kinder sorgten für Ausgleich. Savitris überschäumende Ausbrüche wurden etwas gedämpfter. Doch im Grunde wusste sie, dass Gulshan sie gerade auch wegen ihres Temperaments liebte, wenn sie vor Leben sprühte und das, was sie sagte, auch ehrlich meinte. Durch die Jahrhunderte währende männliche Unterdrückung bedienten sich viele indische Frauen listiger Schachzüge, um auf diese Weise ihre Wünsche durchzusetzen. Solcherlei Tricks verachtete Savitri.

Immer wieder hatte Savitri von Gulshan gehört, wie er ihre Lebhaftigkeit vermisste, wenn er abends nach Hause kam und sie nicht vorfand. An einem solchen Abend hatte er Pläne gemacht. Er hatte beschlossen, dem Haus einen kleinen Anbau hinzuzufügen, in dem zwei Kinderzimmer entstehen sollten. Deepak kränkelte etwas, konnte immer noch nicht laufen, als Ram Chand geboren wurde. Aber Savitri ging das Herz über, wenn sie den lebhaften Blick ihres Jungen aus den blitzenden braunen Kinderaugen sah. Dankbar dachte sie an die alte Kräuterfrau, die ihn damals auf so wundersame Weise geheilt hatte. Nachdem Deepak gesund geworden war, hatte sie sich gewünscht, dass es bei zwei Kindern nicht bleiben sollte. Und hierin war sie sich mit Gulshan einig gewesen.

Den Anbau für die Kinderzimmer hatte Gulshan veranlasst, kurz bevor sie bemerkt hatte, dass sie wieder ein Kind erwartete.

Und dann war zu den beiden Jungen Deepak und Ram Chand noch die kleine Namita hinzugekommen. Welch ein Glück sie doch hatte, dachte Savitri oft.

4

An diesem 5. August 1947 schien es, als wolle die Hitze die Erde verschlingen. Selbst die Nachmittagsstunden brachten keine Erleichterung. Savitri lief der Schweiß den Nacken herunter. Sie nahm den Wok vom Feuer. Mit einer heftigen Bewegung stellte sie ihn auf das steinerne Bord neben dem Herd. Wo blieb Gulshan heute bloß wieder? Er hätte längst zu Haus sein müssen.

Savitri lehnte sich an den Türrahmen und sah ihren Söhnen beim Spiel zu. Die kleine Namita wollte heute nicht von ihr lassen. Den ganzen Tag hatte sie sie herumtragen müssen. Der Duft der Methi-Paranthas lag würzig und schwer in der Luft. Wütend dachte Savitri, wahrscheinlich hatte ihn wieder ein ängstlicher Dorfbewohner aufgehalten, wie so oft in letzter Zeit.

Savitri schaute wieder auf die Uhr. Namita war auf ihrem Arm eingeschlafen. Hinter dem Haus war der Wäscher noch immer bei der Arbeit. Das rhythmische Klatschen der Wäsche auf den Waschstein drang durch das rückwärtige Küchenfenster an Savitris Ohr. Plötzlich horchte sie auf. Das klatschende Geräusch hatte aufgehört. Lärm drang von der Straße her ins Haus. Sie erstarrte. Das waren Hilferufe! Es roch merkwürdig. Wo war Gulshan nur?

Der Lärm wecke Namita. Savitri setzte die Kleine rasch auf den verschlissenen Teppich vor dem gescheuerten Holztisch und lief zur Tür. Qualm und Brandgeruch schlugen ihr entgegen, nahmen ihr den Atem. Sie versuchte, mit den Augen den beißenden Qualm, der sich zwischen den Hütten auf den Straßen und Wegen ausbreitete, zu durchdringen. Es gelang ihr kaum. In dem undurchdringlichen Häusergewirr bewegten sich schreiende Schatten. Sie ahnte, dass etwas Ungeheuerliches vor sich ging und lief ein paar Schritte auf die Straße. Nein, das konnte nicht sein! Die Nachbarn, bewaffnet mit Knüppeln, Eisenstangen, Messern, Schaufeln. Wie Bestien brüllend fielen sie übereinander her, mit allem, womit man einem Menschen den Schädel einschlagen konnte. Einige, mit brennenden Holzscheiten Bewaffnete, zündeten die nächststehenden Häuser an. Das Geschehen hatte etwas Unwirkliches. Savitri Puri schien es, als sei sie Statistin einer Filmszene. Sie stand erstarrt, ihr Herz raste, der Schweiß lief ihr von der Stirn. Ihr Verstand wollte nicht erfassen, was da geschah. Mit Entsetzen sah sie den Kaufmann Gopal am Boden liegen während Habib, der Maurer, mit einer Eisenstange auf ihn einschlug. Gopal schrie gellend und versuchte, die Schläge mit den Händen abzuwehren

„Habib, Habib! Ich bin Gopal! Dein Freund!“

Er wand sich im Staub und flehte um sein Leben. Sein Haus stand in Flammen. Die Schreie gingen in leises Wimmern über. Wie von Sinnen schlug Habib weiter zu. Gopal rührte sich nicht mehr. Eine Blutlache bildete sich unter seinem Kopf.

Savitri unterdrückte einen Schrei, als sich Gopals Frau, Malu, über ihren toten Mann warf und seinen Kopf in beide Hände nahm. Doch da stürzten sich auch schon wieder die beiden Männer, die sie festgehalten hatten, während Habib auf Gopal einschlug, auf die wimmernde Frau und zerrten sie an den Straßenrand. Savitri lief los, um Malu beizustehen.

Erst jetzt traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag. Ihre muslimischen Nachbarn machten sich mit entfesselter Wut hasserfüllt über jeden Hindu her, dessen sie habhaft werden konnten. Von überall aus dem Dorf gellte nun der Lärm wie Schlachtgetümmel zu ihr herüber. Von panischer Angst erfasst machte sie kehrt. Ihre Beine schienen nicht zu gehorchen. Es kam ihr vor, als seien Stunden vergangen, bis sie endlich die Haustür hinter sich zuschlagen und den Riegel davorschieben konnte. Atemlos rief sie nach Deepak, der bleich neben seinem Bruder stand und auf den Lärm horchte.

„Deepak, nimm Ram Chand an die Hand, wir müssen hier weg!“, schrie sie.

Deepak gehorchte instinktiv, als ahne er, dass im Dorf etwas Schreckliches vor sich ging. Er riss Ram Chand hoch, der immer noch in sein Spiel mit den Holzkugeln versunken auf dem Boden saß und rannte mit ihm zur Hoftür.

Wo blieb Gulshan? Oh Gott..., war er vielleicht auch schon tot, schoss es Savitri durch den Kopf, während sie mit der schreienden Namita auf dem Arm hinter Deepak herlief. Er hat bestimmt versucht, im Dorf zu schlichten – bei Shiva, das würde er nicht überleben. Sie musste mit den Kindern flüchten!

Da flog die Hoftür auf. Gulshan! Seine Kleidung war blutig, über sein Gesicht liefen Tränen. Aber er lebte - bei den Göttern, er lebte!

„Wir müssen laufen, laufen! Sie wollen uns umbringen!“ Seine Stimme klang rau. Mit vom Qualm der Feuer entzündeten Augen schaute er sich kurz in der Küche um, lief in den kleinen Schlafraum, griff sich aus der Schublade das Bargeld und stieß die zitternde Savitri zur Hintertür hinaus. Dann packte er seine beiden Söhne bei den Händen und lief mit ihnen los - nur mit dem, was sie auf dem Leib trugen, Savitri mit bloßen Füßen. Ein paar Meter hinter ihrem Hof, am Rande des Dorfes bei den angrenzenden Weizenfeldern rutschte Savitri plötzlich auf dem Lehmweg in einer Milchlache aus. Im Fallen versuchte sie, Namita vor dem Aufprall zu schützen und fiel mit ihr der Länge nach in eine Masse aus Milch, Erde und Blut. Als sie sich aufrappelte, sah sie den Milchmann Naved mit durchschnittener Kehle am Straßenrand liegen. Sein Blut hatte sich mit der verschütteten Milch zu einem ekelhaften rosafarbenen Rinnsal vermischt. Wie ein vom Wind gepeitschter Nebelfetzen tauchte eine Szene vor ihr auf: Naved, der Hindu, in Einigkeit neben seinem Freund Habib, dem Muslim. Savitri rann der Schweiß über das Gesicht. Der Sari klebte nass an ihrem Körper.

Gulshan zischte heiser: „Weiter, weiter!“ und zerrte Ram Chand hinter sich her, quer über die abgeernteten Weizenfelder, nur weg, weg von dem Wüten und Schreien. Im Laufen wagte er einen Blick zurück und sah Rauchsäulen aufsteigen. Die Hälfte des Dorfes stand in Flammen.

Deepak hatte in Panik die Hand des Vaters losgelassen und war voraus gelaufen. Gulshan schrie: „Lauf in den Wald! In den Wald!“

Savitri raffte ihren Sari. Die Angst, wieder zu fallen und vor Erschöpfung im Stoppelfeld liegen zu bleiben, nahm ihr den Atem. Sie musste weiter! Dass ihre Füße und Beine bluteten von den wie spitze Messer aus der Erde ragenden Stoppeln aufgeschlitzt, nahm sie nicht wahr.

Das freie Feld bot wenig Deckung. Doch zogen sich überall durch die Ebene, die an die Weizenfelder anschloss, trockene Gräben, und hier gab es reichlich dorniges Gebüsch und Elefantengras, in dem man sogar eine Ziegenherde hätte verstecken können. Dorthin mussten sie es schaffen. Als sie keuchend das erste Gebüsch erreicht hatten, sahen sie im Gras einen toten Mann liegen, von Schmeißfliegen umsummt. Selbst bis hier her hatte sich also schon jemand geflüchtet. Der Dorfbewohner war durchs hohe Gras gekrochen und dort gestorben. So schwere Verletzungen hatten sein Gesicht verunstaltet, dass Savitri und Gulshan Puri nicht mehr erkennen konnten, wer er war. Es war ein Wunder, wie er sich noch so weit hatte schleppen können.

Dass auch andere den Versuch gemacht hatten, querfeldein zu flüchten statt über die Straße, machte Gulshan besorgt. Es kam ihm nun vor, als habe er den falschen Weg gewählt. Geduckt hinter den Büschen Deckung suchend schob er die Kinder weiter, bis sie endlich den Wald erreicht und sich so weit vom Dorf entfernt hatten, dass sie einen Moment durchatmen konnten. Ihr rasselnder Atem drohte, ihnen die Brust zu sprengen. Savitri versuchte, ihre eigenen Ängste und die der Kinder einzulullen, indem sie atemlos immer wieder dasselbe Lied summte.

Die Schreie der Gequälten und das Prasseln des Feuers, das Bersten der in Flammen stehenden Balken der Häuser und Hütten, im Dorf zu einem Höllenlärm angeschwollen, drangen nun nur noch gedämpft aus der Ferne zu ihnen. Es schien, als seien sie den Mördern erst einmal entkommen. Jetzt zählte nur noch der Instinkt zu überleben.

Gulshan trieb die erschöpfte Savitri weiter. Er hatte Ram Chand inzwischen auf den Arm genommen, um schneller vorwärts zu kommen. Nun setzte er ihn ab und nahm Savitri die schreiende Namita aus den Armen. Das Kind spürte die Panik ihrer Eltern und Geschwister. Gulshan Puri drückte sie fest an sich. Ram Chand nahm er an die andere Hand. Von seinen Haarspitzen tropfte der Schweiß, seine weiße Baumwollhose hing ihm, vom Lehm verdreckt und den Dornen zerfetzt, von den Hüften.

„Wir können nicht ausruhen! Wer weiß, ob sie nicht die Verfolgung aufnehmen“, keuchte er. „Wir müssen weiter! Wir wären für sie die wichtigsten Opfer – der Bürgermeister und seine Familie! Vielleicht sind sie schon hinter uns. Mögen die Götter uns beistehen!“

Deepak zog seine Mutter hinter sich her. „Ma-ji, lauf!“, krächzte er mit fremder Stimme. Seine zerkratzten dünnen Beine suchten sich einen Weg durchs Unterholz.

Endlich hatten sie sich so weit vom Dorf entfernt, dass kein Lärm mehr zu ihnen drang. Sie hörten nur noch den in der Nähe brausenden Fluss und die im warmen Abendwind sanft rauschenden Blätter der Bäume und Sträucher am Wegesrand. Die Vögel in den Büschen zwitscherten und die von der Abendsonne blutrot gefärbten Zirruswolken am dunkler werdenden Himmel bewegten sich nicht, so als hätte die Zeit aufgehört zu existieren.

In Gulshan Puris Kopf überschlugen sich die Gedanken. Schnell würde es dunkel werden. Er musste einen Unterschlupf finden, der ihnen Quartier und Sicherheit für die kommende Nacht bot. Wie unwirklich friedlich wirkt hier alles, dachte er erschöpft. Am Ufer des Jhelum oder in der Nähe des Flusses könnten wir vielleicht ein paar essbare Beeren finden und uns im Fluss säubern. Andererseits würden Verfolger das Flussufer sicherlich zuerst absuchen. Aber es nützte nichts, sie mussten sich bald ein paar Minuten ausruhen.

Auf einer kleinen Lichtung ließ sich Savitri stöhnend ins warme Gras fallen.

„Ich kann nicht mehr weiter! Einen Augenblick nur!“

Mit wirrem Blick sah sie zu Gulshan auf.

Ihre Gedanken wirbelten. Wie konnte sie das ganze Ausmaß des Geschehens begreifen?

„Können wir nicht mehr zurück ins Dorf? Was geschieht mit uns?“, keuchte sie.

Als Gulshan ihr keine Antwort gab, sich nur neben sie setzte und sie an sich zog, flüsterte sie: „Unsere Nachbarn… Wir waren doch Freunde. Und nun... Ich habe gesehen wie Habib über Gopal hergefallen ist und ‚Pakistan Zindabad! Es lebe Pakistan!’ geschrien hat. Er hat ihn erschlagen. Habib, der doch früher nicht einmal einer Fliege etwas zuleide tun konnte!“ Ein Weinkrampf ließ sie verstummen.

Gulshan zuckte die Achseln. Er sah ihren düsteren Blick, als sie erfasste, was der Tod von Menschen, mit denen sie zusammengelebt hatten, bedeutete. Er verstärkte den Druck seines Armes und umfing mit dem anderen seine drei Kinder. So saßen sie eine Weile umschlungen beieinander.

Die Nachbarn…, dieselben, mit denen wir Sorgen geteilt, Feste gefeiert, zusammen gelacht und geweint haben, dachte Gulshan - diese friedlichen Menschen von gestern… - plötzlich rasende Ungeheuer und Mörder… Sein Kopf dröhnte.

„Männer aus unserem Dorf“, flüsterte Savitri, „haben Malu vergewaltigt, wie wilde Tiere!“

Gulshan schüttelte sich: „Indien kocht! - Blutige Freiheit!“, sagte er bitter und konnte die Todesangst nicht vertreiben, die sein Denken beherrschte. Sie waren ja auch noch nicht außer Gefahr. Und Unabhängigkeit dröhnte es in seinem Kopf - wie gleichgültig ihm diese Unabhängigkeit plötzlich war. Unabhängigkeit…, noch nicht erreicht, und schon fegt Gewalt wie ein heißer Feuersturm über uns hinweg, nimmt uns den Atem, verbrennt das Herz Indiens und auch unser Dorf. Er krümmte sich. Das Stöhnen und die Schreie der Menschen hatten sich für immer in seinem Kopf eingebrannt, würden wie ein Echo in ihm nachhallen. Nachhause zurückkehren konnten sie nicht mehr, das wusste er. Aber er hütete sich, das laut auszusprechen.

Deepak schmiegte sich noch dichter an Savitri. Ram Chand kaute auf seinen Lippen und schaute seinen Vater mit ängstlichen Augen an. Gulshan küsste ihn auf die Stirn. Er verfluchte diese machtgierigen Politiker, die mit ihren Worten so viel Hass in die Herzen der Menschen geträufelt hatten, dass sie zu Ungeheuern, zu Werkzeugen in ihren gnadenlosen Händen geworden sind. Wie ein Gewitter schossen Fragmente seiner Gedanken aus den letzten Monaten durch seinen Kopf. Er hatte Recht behalten... Der Punjab war nicht verschont geblieben...

Nach dem gewalttätigen Ausbruch in Kalkutta..., wie ein Fanal hatte er gewirkt. Das ganze Land in Aufruhr, entfesselte Mordlust unter den verfeindeten Religionsgruppen. „Pakistan Zindabad!“ – der Schlachtruf der Muslim-Liga. Zu Tausenden waren sie aus ihren Elendsquartieren gestürmt. Mit Keulen, Schaufeln und Eisenstangen hatten sie jedem Hindu den Schädel eingeschlagen, dem sie begegneten. Solange sie keinen Ausweg sahen... Alle sollten wissen, dass sie sich ihr Pakistan durch Gewalt schaffen würden. Geboren in der Hölle Kalkuttas, den Slums, der dichtesten Zusammenballung von Menschen auf der Erde, in beispiellosem Schmutz und Elend dahinvegetierend - waren sie leichte Beute einer rücksichtslosen Politik. - Und später die Rache der Hindus… Verzweifelt fuhr sich Gulshan über die Augen. Wehrlose Muslime niedergemetzelt, muslimische Kulis zu Dutzenden erschlagen zwischen dem Gestänge ihrer Rikschas. Die Schwachen und Wehrlosen – ihnen erging es überall am schlimmsten.

Gulshan fror trotz des Schweißes auf seiner Haut. Er rieb sich die entzündeten Augen. Furcht stieg wieder in ihm hoch, Furcht vor der kommenden Nacht. Er zeigte auf die schräg durch die Äste der Bäume fallenden Sonnenstrahlen. „Wir müssen weiter! Vor der Dunkelheit müssen wir ein Versteck gefunden haben.“

Als die orangerote Sonne am Horizont verschwand, entdeckte Gulshan im diffusen Licht der anbrechenden Dämmerung zwei alte ineinander gewachsene Bougainvilleabüsche im Schutze eines Felsüberhanges, nicht weit vom Ufer des Jhelum entfernt. Jetzt waren die Berge im Dämmerlicht nur noch schemenhaft zu erkennen. Er bog die Zweige auseinander und fuhr erschrocken zurück. Zwei aufgescheuchte braune Rebhühner flatterten ihm schreiend entgegen und verschwanden am Flussufer. Die Bougainvilleabüsche, im Frühling dicht an dicht mit orangeroten, lila oder weißen Blüten besetzt, neigten ihre verdorrten Zweige bis auf die ausgetrocknete lehmige Erde und boten einen kleinen Unterschlupf von nicht mehr als zwei mal zwei Metern. Hier hinein krochen Gulshan und Savitri Puri mit den Kindern.

Savitri hatte das Ende ihres blau-grünen Saris, das jetzt mehr einem staubigen zerrissenen Stofffetzen glich, um die kleine Namita gewickelt. Sie hielt die Kleine, die jetzt vor Hunger schrie, an sich gepresst und redete beruhigend auf sie ein. „Meine kleine Rani, sei still, sei still. Wir sind jetzt in Sicherheit“, sagte sie mit einem Blick auf Gulshan – Bestätigung suchend.

Wie gut, dachte sie, als sie Namita an die Brust legte, dass ich die Kleine immer noch stille. Wenigstens ein Kind wird satt werden. Sie klopfte Namita mit ihrer flachen Hand auf die Stirn und schaukelte sie in ihrem Schoß sanft in den Schlaf. Die rhythmischen Bewegungen lullten Namita ein und bald schlief sie friedlich. Savitri atmete tief ein, um ihrem Körper ein wenig Spannung zu nehmen. Doch die Angst wurde wieder übermächtig. Das erste Mal seit ihrer Flucht dachte sie an ihre Eltern! Sie waren alt, der Vater krank. Hatten sie flüchten können? Lebten sie noch? Ihre Kehle schmerzte, doch sie hielt die Tränen zurück. Wie hatte ihr kluger Vater sich diesmal getäuscht. Er hatte immer daran geglaubt, dass Gandhi mit seinen Bußmärschen auf den blutdurchtränkten Wegen den Hass aus den Dörfern und Hütten vertreiben konnte. Hatte gemeint, dies sei ein besserer Weg, als mit Jinnah, dem Führer der Muslim-Liga, zu verhandeln. Zuerst müssten die Menschen dazu gebracht werden, untereinander Frieden zu schließen, dann würde sich diese Friedfertigkeit auch in ihren Führern widerspiegeln. Welch ein Trugschluss! Und dann sah Savitri ihre Mutter vor sich, wie sie dem Vater im Wohnzimmer mit übereinander geschlagenen Beinen gegenüber gesessen hatte, klein, drahtig und couragiert. Wie sie ihm mit blitzenden Augen ins Wort gefallen war. „Dieser todkranke, verbitterte Jinnah will seinen eigenen Staat Pakistan. Für dieses Ziel wird er kämpfen wie das sterbende Alpha-Tier eines Löwenrudels, das selbst nicht mehr kämpfen kann, dessen Zähne und Krallen aber noch scharf genug sind, das von dem Rudel erlegte Opfer zu zerfleischen.“ Und der Vater, an die Temperamentsausbrüche der Mutter gewöhnt, hatte beruhigend die Hand gehoben: „Jinnahhat zwar dem Kongress und den Engländern den Fehdehandschuh hingeworfen. Hat ihnen gedroht, er und seine Muslim-Liga würden Indien entweder in die Teilung oder in die Zerstörung treiben. Aber wird er den Mut dazu haben? Wird er nicht an die vielen Leben denken, die diese Teilung vernichten würde?“

Ihr immer zum Ausgleich bereiter Vater! Wie wenig Beachtung hatte er den heftigen Worten ihrer Mutter geschenkt, dachte Savitri. Und nun waren die Drohungen, die Warnungen vor einer Katastrophe Realität geworden. Einer Katastrophe, die über Indien hereinbrechen würde, wenn man den Muslimen einen eigenen Staat verweigerte. Sie und ihre Familie auf der Flucht - versteckt in einem Erdloch. Die Eltern vielleicht schon tot. Wieder sah sie die Mutter vor sich mit ihrem fein geschnittenen Gesicht und den streng zum Knoten gewundenen grau melierten Haaren. Wie viel Liebe hatte sie von ihr empfangen, wie viel Kraft. Würde sie jemals wieder die Wärme ihrer Umarmung spüren? Tränen liefen über ihre Wangen.

Gulshan Puri säuberte seine schmutzigen Kleider notdürftig und wusch sich im frischen Wasser des Flusses den Schweiß, das Blut und den Staub der Flucht ab. Das Rauschen des Flusses übertönte nicht das Hämmern in seinem Kopf. Wie hätte er ahnen können, dass nach dem Morgen mit seiner gewohnten Geschäftigkeit, seinen Geräuschen und Gerüchen, am späten Nachmittag das Entsetzen über das sonst so friedliche Dorf hereinbrechen und es in eine lärmende, nach Tod riechende Hölle verwandeln würde. Was war passiert, dass auch in Khushab der Hass sich in Gewalt entlud? Plötzlich sah jeder in dem anderen einen Todfeind. Sicher, Anzeichen hatte es seit langem gegeben, dachte Gulshan, als er vorsichtig zurück zu ihrem Versteck schlich. Aber hatte er sich so täuschen können? Es war zwar immer darauf hinausgelaufen, dass die Muslime sich den Hindus als die wahren Gläubigen überlegen fühlten und umgekehrt, aber sonst hatte man doch einander geachtet. Erst diese mörderische Hetze hatte den Wandel verursacht! Verdammt sollen sie sein, diese machtgierigen Politiker, dachte er und schlug sich auf die Schenkel. Gandhis Vorahnung schien sich nun zu bewahrheiten, dass die Teilung ein grausames Gemetzel auslösen, Freund über den Freund, Nachbar über den Nachbarn, der Fremde über den Fremden herfallen würden. Um eines sinnlosen Zieles willen wird so viel Blut vergossen. Ein geteiltes Land wird die Folge sein. Ein Muslimstaat wird entstehen: Pakistan – Land der Reinen. Und ein reduziertes Indien, in dem dennoch weiterhin Millionen Muslime leben werden. Gandhi hatte die Teilung immer verhindern wollen. Gulshan schüttelte sich heftig die letzten Wassertropfen aus den Haaren. Wie und wo das Land zu teilen sei, würde die Radcliffe-Kommission entscheiden, mit einem Briten als Vorsitzendem! Gipfel der Perversion, dachte er. Bei allen Göttern! Wut und Hilflosigkeit war alles, was er empfinden konnte. Und Trauer. Trauer darüber, dass er aus seiner Heimat fliehen musste mit Savitri und seinen drei kleinen Kindern. Trauer über die vielen toten Freunde und Nachbarn und Angst um die Zurückgebliebenen, um diejenigen, die es aus Altersgründen, oder weil sie krank waren, nicht geschafft hatten zu fliehen, oder die einfach ihre Heimat nicht verlassen konnten.

Aber was sollte er sich sorgen um das, was hinter ihnen lag, befahl er seinem ruhelosen Geist. Was geschehen war, war geschehen. Jetzt galt es zu überleben, sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Unsicher und sich selbst ein bisschen fremd, kam es ihm nun vor, als habe das bisherige ruhige Leben gar nicht wirklich stattgefunden.

In der fortgeschrittenen Dunkelheit starrte er durch die Zweige ihres Unterschlupfes auf den schemenhaft zu erkennenden grauen rissigen Stamm eines Lilac-Baumes, dessen farnartiges Blätterdach den Bougainvilleastrauch zusätzlich abschirmte, sodass Mond und Sternenhimmel nicht mehr zu erkennen waren. In dieser schützenden Höhle fühlte Gulshan Puri sich und seine Familie zumindest für eine Nacht sicher. Ein Blick auf seine schlafenden Kinder machte ihm aber bewusst, wie gefährlich die kommenden Tage werden würden. Mit einer müden Geste zog er Savitri an sich.

Wir haben alles verloren, dachte er verzweifelt. Und es gibt kein Zurück mehr. Aber wir leben. Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Wir müssen es schaffen. Wir werden es schaffen! Und wieder nüchterner suchte sein ruheloser Verstand nach Erklärungen für das, was jetzt geschah. Die ließen sich schon finden. Natürlich! Auf dem kühler werdenden harten Lehmboden schien Gulshan mit einem Male alles ganz klar. Nach dem Jahrhunderte dauernden Joch der Unterdrückung, dem Elend der Massen, den Ausschweifungen der Reichen, der Bestechlichkeit der Staatsdiener blieb nun nicht mehr verborgen, wie es um Indien wirklich stand, im nicht enden wollenden Kampf um die Unabhängigkeit und das Recht, Indien von Indern regieren zu lassen. Es war immer schwerer gefallen, diesen Gärbottich von unterdrückten Emotionen unter Kontrolle zu halten. Nun gab es kein Halten mehr. Er fühlte eine Hilflosigkeit, eine Einsamkeit von schwindelerregender Tiefe in sich.

„Weißt du, Gulshan“, unterbrach Savitri seine Gedanken mit schwacher Stimme, „sterben müssen wir alle. Es gibt viele Tode, aber es liegt viel daran, welchen Todes man stirbt und wie es passiert. Von Nachbarn massakriert und erschlagen zu werden, gehört zu den schrecklichsten.“

Gulshan nickte stumm und winkelte seine Beine an, um in der Enge des Unterschlupfs eine möglichst bequeme Position für die Nacht zu finden. Savitri passte sich seiner Körperhaltung an und sank nach wenigen Minuten erschöpft in einen tiefen Schlaf.

Gulshan aber lag wach… Lasst den Gedanken mir Halt geben, dass unter den Sternen dort einer ist, der mein Leben durch das dunkle Unbekannte führt. Tagore, mein Philosoph in allen Lebenslagen, dachte er und starrte auf die über ihnen hängenden Zweige, die sich gegen den Nachthimmel wie dürre lange Krakenarme ausnahmen.

Er schloss die Augen und dachte an seine Eltern, seine Familie, die zur Kaste der Khashatris, der Krieger und Könige gehörte. In Jhelum war er aufgewachsen, umsorgt und verwöhnt. Die Umgebung von Jhelum und der gleichnamige Fluss hatten seine Kindheit geprägt. Mit seinem besten Freund Kamal war er durch die fruchtbaren Täler gestreift. Sie hatten im nahen Fluss gebadet, im Gras gelegen und die in der Ferne schemenhaft zu erkennenden Berge des Himalajas betrachtet. Immer wieder hatten sie nachgespielt, wie von dort her vor Jahrhunderten plündernde und mordende Horden über Indien hergefallen waren. In ihrer Phantasie waren sie bei den Eroberungsfeldzügen an der Seite Alexanders des Großen oder des Perserkönigs Darius geritten, deren Spuren noch heute sichtbar waren. Sein Freund Kamal hatte diese Spiele besonders geliebt. Jedes Buch über die mehr als fünftausend Jahre bewegter Geschichte Indiens, das er in die Finger bekam, hatte er verschlungen. An solchen Tagen der kindlichen Ausgelassenheit hatte Kamal Gulshan zurückgeführt durch die Jahrhunderte. Säbelschwingend hatten sie sich vorgestellt, wie sie mit den Hunnen von Afghanistan her in den Punjab einfielen, wie sie über grüne Hügel und fruchtbare Auen ritten; wie sie an der Seite der Hunnenkrieger die unermesslichen Schätze, das Gold, die Edelsteine raubten und die Dörfer plünderten, um dann mit Siegesgebrüll in die Lager zurückzukehren und sich im nächsten Moment den vor den Mongolen fliehenden Flüchtlingsströmen anzuschließen. Sie hatten den Segen des Gottes Shiva, des Zerstörers mit dem Dreizack erfleht, der sich verbündet hatte mit Pawan, dem Gott der Winde, der die Flüchtenden mit seinem heißen zerstörerischen Atem todbringend überrollte. Sie hatten Shiva verflucht, weil er sich gegen das Land verbündet hatte mit seiner Gattin, der furchterregenden, vielarmigen schwarzen Göttin Kali, die um den Hals eine Girlande aus Menschenschädeln und um die Taille einen Gürtel aus abgeschlagenen Köpfen trug. Der größte Spaß aber war es für die Freunde gewesen, wenn sie den wilden Blick der Schwarzen Kali mit der heraushängenden Zunge nachahmten. Bei diesen Spielen waren Gulshans Phantasien weit in die Vergangenheit eingetaucht. Diese Gefühle kannten keine Zeit. Die tausend Veränderungen, die die Zeit vorangetrieben hatte, waren dann flüchtig und unwirklich. Und es war immer Kamal gewesen, der Phantasievolle, der ihn, Gulshan den Träumer, in die Gegenwart zurückgeholt hatte.

Gulshans Eltern waren nicht reich, sie hatten nie eine Schule besucht, konnten weder lesen noch schreiben. Ihr ganzes Streben war auf die beiden Söhne gerichtet, Gulshan und dessen älteren Bruder Avinash. Und es war ihnen gelungen, beiden eine gute Erziehung und Ausbildung zu ermöglichen. Als die Söhne erwachsen waren, wandte sich der ältere der beiden von den Eltern ab. Er schämte sich ihrer Unwissenheit. Auch Gulshan ertappte sich manchmal bei dem Gefühl einer aufsteigenden Scham, wenn seine Freunde aus gebildeten Familien zu Besuch kamen. Hinterher verachtete er sich für diesen Impuls. Er wusste, dass seine Eltern alles für seine Ausbildung getan hatten, eine Ausbildung, die sie selbst nicht hatten haben können.

Dankbar dafür hatte er sich als gebildeter junger Mann neben der Philosophie, den Naturwissenschaften und Wirtschafts-wissenschaften mit den Wertbegriffen der englischen Gesellschaft befassen können, um einen wesentlichen Teil des Verlaufs der indischen Geschichte zu verstehen. Er wollte begreifen, wollte die politische Situation in seinem Land verstehen lernen. Nie hatte er gezweifelt, dass Indien die Unabhängigkeit erlangen und sich von der englischen Vorherrschaft befreien würde. Nur wie, das wusste er damals nicht.

In ihrem Unterschlupf glitt er gegen Morgen in einen unruhigen Schlaf. Er sah sich in einem unwirklichen Licht der Sonne reiten, an der Seite des ersten Mogulherrschers, Babur von Samarkand. Durch den Punjab ritten sie, das Fünf-Ströme-Land, wo inmitten saftig-grüner Hügel sich im Licht der Sonne, wie das Silber in den Schatzkammern Shah-Jahans glitzernd, gurgelnd die Wasser des Jhelum, Chenab, Ravi und Sutlej ihren Weg in den Indus, den Vater der Ströme, suchten. Durch flimmernde Sonnenpunkte und wabernde Nebelbänke schienen sie dem Himalaja entgegenzureiten, dorthin, wo sich Stürme, Regen, Sommerwinde und Sandstürme schon seit Urzeiten von Norden her Bahn durch den Khaiberpass brechen.

5

In dem engen Versteck unter dem Felsvorsprung durchlief Gulshan Puri ein Kälteschauer. Er erwachte zitternd. Das Rauschen des Flusses war in der Stille der Nacht zu einem Brausen angeschwollen, die Bäume und Sträucher hatten sich in bewegte Schatten verwandelt. Als er durch die Zweige spähte, konnte er am Himmel die ersten Anzeichen der aufziehenden Dämmerung erkennen. Als der Tag sich anschickte, träge die taunasse Ebene zu erwecken, ragte die Mauer des Gebirges hoch über dem Nebel auf, rosig angehaucht vom ersten Frühlicht. In der klaren Morgenluft erschienen ihm die Berge nur wenige Meilen entfernt, nicht weiter als einen ordentlichen Tagesmarsch. Auf einen Ellbogen gestützt betrachtete Gulshan sie sehnsüchtig. Er wusste, dass er nie mehr dort hingelangen würde in einem geteilten Land.

Langsam stieg die Sonne über die Hügel und warf tastend ihre Strahlen über den Fluss. Namita lag satt und zufrieden schlafend in den Armen ihrer Mutter. Auch die beiden Jungen und Savitri schliefen noch fest, obwohl sie abends nichts mehr gegessen hatten. Mit knurrenden Mägen waren sie eingeschlafen. Gulshan beschloss, in der Ruhe des anbrechenden Tages ein Bad im Fluss zu nehmen. Das kalte klare Wasser würde seine Lebensgeister erfrischen.

Gulshan lehnte sich an einen aus dem Fluss ragenden Felsen und ließ sich vom Wasser umspülen. In der Nähe krächzten ein paar aufgescheuchte Dohlen. Er beachtete sie nicht, wie er auch die dichten Hibiskusbüsche am Ufer nicht sah, deren Zweige sich mit den letzten trockenen Blüten in der klaren Morgenluft neigten. Er dachte an sein großes Vorbild Mahatma Gandhi. Ihm musste das blutige Chaos im Land das Herz zerreißen. Kurz vor der Erfüllung seines großen Lebenstraumes, seines Triumphes - so kurz vor der Freiheit. Zwar hatte Gandhi Indien wohl in die Unabhängigkeit geführt. Seine große Lehre aber, die Idee der Gewaltlosigkeit, war gescheitert. Gulshan Puri lag mit geschlossenen Augen im seichten Wasser und konnte den alten Mann, nur in ein weißes Tuch gewickelt, vor sich sehen, wie er, eine Hand auf die Schulter seiner Nichte Manu gestützt, barfuß von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt zog, um die Menschen zu beruhigen und das Schlimmste zu verhindern. Es war ihm nicht gelungen, dachte Gulshan resigniert. Und ich? Was habe ich getan? Ich hätte merken müssen, wie die Stimmung in Khushab umschlug. Ich hätte mit den Menschen mehr über ihre Gefühle reden müssen, anstatt zu beruhigen, zu beschönigen und mich nur mit der Verwaltung und neuen Bauprojekten im Dorf zu beschäftigen. Schuldig! Ich bin schuldig. Ich hätte verhindern können, was dieser eine Tag zerstört hat. Unsinn! Es war ja nicht nur dieser eine Tag!

Wie viele werden überleben? Dieses Chaos! Wie soll ich meine Familie sicher in die Hauptstadt bringen? Wieder schob sich ein Gedicht Tagores zwischen seine düsteren jagenden Gedanken:

Bist du draußen in stürmischer Nacht

Auf deiner Reise, mein Freund?

Der Himmel ächzt wie ein Verzweifelter.

Kein Schlaf kommt heute Nacht zu mir.

Ich öffne das Tor immer wieder und schaue

Ins Dunkel, mein Freund!

Ich kann nichts erkennen vor mir,

wo, frage ich, liegt der Pfad?

An welch dunklem Gestade des pechschwarzen

Flusses, welch fernem Rand des düsteren

Waldes, durch welch labyrinthische Tiefe

Des Schattens suchst du deinen

Weg zu mir, mein Freund?

Gulshan fror. Seine Haut hatte sich vom kalten Wasser des Jhelum blau verfärbt. Er zitterte. Am Ufer rieb er seinen Körper solange mit den zerfetzten Resten seines Shawls, bis ihn die Haut schmerzte und er die Angst, die ihm fast die Sinne geraubt hatte, nicht mehr so übermächtig spürte.

Die schwache Brise des Morgens strich bereits über die Erde, ließ das hohe Gras in der Flussebene rascheln und erweckte die Illusion von Kühle in der Luft. Einzelne Gegenstände waren in dem sich auflösenden, schon von Sonnenstrahlen durchbrochenen Nebel auszumachen: ein Felsbrocken, Gebüsch, fedriges Pampasgras, und weiter in der Ferne zogen Antilopen am Waldrand entlang. Während der Nacht hatten sie wohl auf den Feldern geäst. Und dort eine einsame, graue Hyäne. Auch sie trottete dem Walde zu.

Savitri war erwacht und sah ihm ungeduldig entgegen. Ausgeruht vom Schlaf und ruhiger als gestern umarmte sie ihn und setzte ihm Namita auf den Schoß. Sie hatte die Kleine schon gestillt und ihre Morgengebete beendet. Nun lief sie zum Fluss.

Gulshan sah ihr zu, wie sie im flachen Wasser des Flusses stand, die Waden von Wellen umspült, der Saum ihres zerrissenen, einstmals schönen blau-grünen Saris bewegte sich im Wasser wie ein schwereloser Schwarm kleiner Fische.

Auch Deepak und Ram Chand waren erwacht und rannten aus dem nächtlichen Versteck hervor. Sie stürzten sich in das Wasser, ohne einen Laut von sich zu geben.

Gulshan, mit Namita auf dem Arm, schützte mit seiner freien Hand die Augen vor der stärker werdenden Sonne und beobachtete für einige Minuten seine Frau und seine Söhne, wie sie sich gegen die Strömung stemmten. Aus dem Fluss ragende Steine ließen das Wasser im flachen Uferbereich hoch aufschäumen, im Gegenlicht der aufgehenden Sonne einem Sprühregen funkelnder Sterne gleich. Dahinter das ovale Gesicht Savitris mit der schmalen geraden Nase, den dunklen Augen, umrahmt von glänzendem dunkelbraunen Haar, das locker über ihre Schultern fiel. Wie schön sie war – selbst jetzt in ihrer Verzweiflung. Er hatte früher nicht gewusst, dass er zu so heftigen Gefühlen fähig war. Im Laufe ihrer Ehe hatten sich diese Empfindungen noch vertieft. Er war sicher, dass Savitri ebenso fühlte. Es tat weh, sie nun so traurig und verstört zu sehen. Als sie sich umdrehte, formte er die Hand zu einem Trichter: „Es wird Zeit...“

Wir sollten uns jetzt wirklich auf den Weg machen, dachte er, denn während der Mittagshitze müssen wir wieder rasten, an einem geschützten Ort im Schatten.

„Wir brauchen dringend etwas zu essen. Können wir es wagen, bei einem Bauern etwas einzukaufen?“, fragte Savitri, als sie in dem nass an ihrem Körper klebenden Sari wie eine Flussgöttin auf ihn zukam. Gulshan hob die Schultern: „Hoffentlich!?“

Die langen blauen Schatten des Morgens verkürzten sich gegen Mittag. Die Kinder waren müde, spürten aber die Nervosität ihrer Eltern und wussten, dass sie weiter mussten. Immer wieder waren Savitri und Gulshan genötigt, die Kleinen zu ermahnen, sich still zu verhalten, um nicht etwaige Verfolger auf sich aufmerksam zu machen. In der Nähe von Dörfern vermischten sich die Geräusche der Natur mit denen des indischen Alltages. Brunnenräder knarrten, auf den Feldern kreischten Fasane, ein Geschwader Kraniche überquerte mit rauschendem Gefieder den Fluss, in einem Getreidefeld schrie ein Pfau, Eichhörnchen und Webervögel lärmten im Gezweig der Bäume. Eine Horde brauner Affen zankte sich am Ufer des Flusses. Wenig später erhob sich vom Strom her ein leichter Wind. Das von ihm verursachte Rascheln des Grases überdeckte alle anderen Geräusche.

Das Knarren der Räder eines von zwei Ochsen gezogenen Karrens ließ die Familie aufschrecken. Sie verbargen sich in den Büschen, die in einiger Entfernung von der Straße standen. Der vertraute Anblick des gemächlich dahinrollenden Gefährtes beruhigte Savitri ein wenig. Als der Karren vorüber war, erhob sich Gulshan langsam und spähte zwischen den Grashalmen hindurch. Die Straße lag verlassen im hellen Tageslicht. Nichts bewegt sich darauf soweit Gulshan sehen konnte.

Sie überquerten eine Ebene. Der Hunger begann zu quälen. Rebhühner krächzten, Wildenten quakten am Fluss und die Sumpfschildkröten, die am Ufer ihr Sonnenbad genommen hatten, ließen sich wieder ins Wasser plumpsen. Es war wieder ein außergewöhnlich heißer Tag. In dem gleißenden Licht des Nachmittags gelang es kaum, die Augen offen zu halten. Es war, als stöhne die Erde unter der Hitze.

Abseits der Straße, die sich zwischen kargen, steinigen Hügeln entlang schlängelte, stießen sie vereinzelt auf Gerippe verhungerter Rinder. Der Fluss hatte sich hier in einen reißenden, rostfarbenen Strom verwandelt, doch die Uferebene war ausgedörrt und staubig. Bäume und Felder waren auch hier von der Gluthitze des Sommers zu einem gleichförmigen Gelbbraun verbrannt. Die Felsformationen der Berge wechselten ständig ihre Farbe: eben noch weit entfernt, bläulich und durchsichtig wie Glas, bald darauf ganz nahe gerückt, und von den schwarzen Schatten unzähliger Schluchten durchzogen. Gulshan Puri blieb für einen Moment stehen, legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die Berge mit dem dahinter liegenden Grenzgebirge. Jenseits dieser Pässe lag Afghanistan. Afghanistan! Welch ein Land! Diese kahlen Berge und weiten Ebenen, dieser Wind, der auf das Land einschlägt; dann die Sonne, gleißend und unbarmherzig, die alles zu Staub verwandelt. Afghanistan, in dem ruhelose Stämme leben, die kein Gesetz kennen, nur Gewalt. Diese Menschen hatten sich nie und von niemandem beherrschen lassen – auch nicht von den Briten, dachte Gulshan – in der Vergangenheit so wenig wie heute. Sie waren gewöhnt Rache zu üben, und lagen ständig als rivalisierende Gruppen miteinander im Krieg. Und dort, an dieser Nordwestgrenze, dem Tor nach Indien, war vor Zeiten Alexander der Große mit seinen Soldaten eingefallen. Dieses Grenzgebirge werden wir bald nicht mehr sehen können, dachte er, nie mehr werden wir an den Ufern des Jhelum entlanglaufen können. Auch das hatten sie jetzt verloren. Ja – auch das. Müde zwang sich Gulshan, den Blick nach vorne zu richten. Und doch konnte er nicht verhindern, dass er plötzlich die Stimme seines Vaters vernahm, der an dieser Nordwestgrenze geboren war. So wie er als kleiner Junge immer wieder seinen Vater hatte erzählen hören, so hallte es in seinem Kopf wider. Des Vaters Nöte, wenn er sich gefragt hatte, warum diese weißhäutigen Männer mit ihren hellen Augen, ihren roten und gelben Haaren ihre Kommandostimme weithin über Indien erschallen ließen, es ausbeuteten und dem Volk alles nahmen. Früher, ja, da gab es selbst in den kleinsten Dörfern genug, ja reichlich zu essen. Reis, Mehl, Butter, Bohnen, alles reichte für alle. Allmählich haben die Briten Indien alles genommen. Das Volk musste hungern, war unterernährt, viele starben. Sie wussten nicht einmal, warum. Woher sollten sie auch wissen, hatte der Vater zornig gesagt, dass die Früchte des Landes, die Schätze der indischen Erde auf Schiffe verladen und über die Meere gebracht wurden zu Menschen, die selbst genug zu essen hatten. Gab England Indien irgendetwas zurück? pflegte er mit erhobener Stimme zu fragen. Nichts durften die Inder selbst produzieren, sie sollten kaufen, was aus indischen Rohstoffen in England verarbeitet worden war. Nicht einmal lesen lernen sollten sie, damit sie bloß nicht aus englischen Zeitungen erfahren konnten, was in der Welt geschah. Mit welchem Recht glauben sie eigentlich, uns geistig überlegen zu sein, hatte der Vater mit zornesrotem Gesicht gepoltert. Wer hat denn die Zahlen von eins bis neun und die Null erfunden? Längst weiß doch die Welt, dass die Grundlagen der modernen Arithmetik und Algebra vor langer Zeit in Indien gelegt wurden, in ihrer Einfachheit der plumpen Methode des Rechenbretts oder der Kompliziertheit der römischen Zahlen weit überlegen. Mit einem Kopfschütteln verbannte Gulshan die Stimme seines Vaters. Was nutzte es denn? Indien stand vor der Unabhängigkeit, aber gleichzeitig am Rande des moralischen Bankrotts.

Sich immer abseits der Straße in Richtung der nächsten großen Stadt Sargodha haltend, kamen sie gegen Nachmittag, als die Sonne sich dem Horizont näherte, in die Nähe des Dorfes Shahpur. Eine Allee aus Flaschenputzer-Bäumen führte in das Dorf hinein. Die überhängenden Zweige, an denen sich trotz der Trockenheit Büschel von schmalen Blättern um eine wie Flaschenputzer geformte scharlachrote Blütenpracht gruppierten, spendeten der müden Familie angenehmen Schatten. Eine Zeit lang beobachteten sie, unter die Bäume gekauert, das Treiben im Dorf. Über ihnen in den Zweigen erklang das Tee-ur, Tee-ur einer Taubenlärche. Alles schien friedlich. Doch sie durften das Dorf nicht bei Tageslicht betreten. Die Kinder waren so durstig, dass Savitri Puri sich entschloss, etwas Wasser aus dem nahe gelegenen Fluss zu holen. Sie füllte den Kupferbecher, den Deepak immer am Gürtel hängend mit sich trug, im seichten Wasser und kehrte zu dem Platz nahe der Straße zurück, vorsichtig und meist gedeckt von dem entlang der Straße wachsenden Gebüsch; gelegentlich verbarg sie sich hinter Steinbrocken oder Baumstümpfen, um nicht beobachtet zu werden. Das bisschen Wasser musste für sie alle reichen.

Sie nahmen sich vor, hier draußen die Abenddämmerung abzuwarten und erst nach dem Dunkelwerden ins Dorf zu gehen.

Gulshan flüsterte: „Es wird alles gut. Wir müssen versuchen, nach Delhi zu kommen. Dort werden wir in Sicherheit sein.“

„Glaubst du nicht, dass wir im Punjab bleiben können? Delhi, diese fremde Stadt macht mir Angst. Was erwartet uns dort?“

„Ich weiß es nicht... Aber ich glaube, dass wir nur dort eine Chance haben. In Delhi wird das Schicksal Indiens entschieden. Einen Neuanfang kann es nur dort geben.“

„Meinst du, wir schaffen es? Zu Fuß, mit den Kindern?“

„Wir müssen! Vielleicht können wir uns einen Ochsenkarren mieten oder sogar eine Strecke mit der Bahn fahren.“

Namita begann unruhig zu werden und Savitri gab ihr die Brust. Die Jungen hatten sich im Gras ausgestreckt und waren in der Hitze eingeschlafen. Langsam wanderte die Sonne dem Horizont entgegen.

Erst jetzt wagten sie sich in das Dorf. Ihre Rücken schmerzten vom langen Kauern. Vorsichtig schlichen sie in den Hof des am Rande des Dorfes gelegenen Bauerngehöfts. Die Bäuerin saß vor der Hütte und bakte duftende Brotfladen,