Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

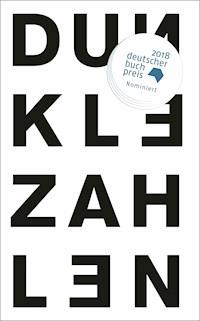

Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2018 Moskau 1985: Die internationale Programmierer-Spartakiade hält die akademischen Eliten des Landes in Atem. Hier messen sich aufstrebende Mathematiker in den Techniken der Zukunft, die nur noch einen Tastendruck entfernt scheint. Doch die kubanische Nationalmannschaft ist kurz vor der Eröffnung des Wettbewerbs spurlos verschwunden – und ihre resolute Übersetzerin Mireya begibt sich auf eine atemlose Suche durch die fremde Hauptstadt, die wie elektrostatisch aufgeladen surrt und flimmert. Architekten und Agenten, dichtende Maschinen und sogar Stalins leibhaftiger Schatten treffen in dieser wilden und manchmal fantastischen Erzählung aufeinander: ein schillerndes Mosaik der Sowjetunion kurz vor der folgenreichen Vernetzung der Welt. Ein Roman so unberechenbar wie die Geschichte selbst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

»―was denn, was denn‽« (Das bin ich, der sich da aufplustert.) Durch die sperrangelweit aufgeschlagene Tür weht Kunstschnee herein und, schau mal einer an: Annuschka und Annuschka schleppen schon wieder einen randvollen Kessel in meine Bude. Jede einen Henkel in der Hand, ächzen die Küchenfrauen unter ihrer Last. Die eine stößt mit der Ferse die Tür zu, die andere deutet einen Knicks an. Jetzt bloß nichts verschütten, Mädels! Die beiden stellen den Kessel vor meiner Fußbank ab.

»Motja, du musst uns helfen«, verlangt die rechte Annuschka, »der Khagan ist gerade mit seinem gesamten Gefolge bei der Großfürstin reingeplatzt—«, hier fällt ihr die linke Annuschka ins Wort: »―die machen vielleicht ein Brimborium, das kannste dir nich vorstellen! Njuscha hier, Njuscha da, und alles schreit nach Tee. Zu dumm nur, dass unsre Kochmaschine immer noch im Arsch ist!«

»So was Blödes aber auch.« (Das bin ich, der das brummelt.) Da zeigt sich wieder, dass es beileibe nicht bloß Vorzüge hat, so nahe am Zentrum der Macht zu residieren. Immerzu kommt irgendjemand und fordert irgendwelche Gefälligkeiten ein. Alles zum Wohle der Neumoskauer Rus, versteht sich: »Na, dann stellt euer Töpfchen halt auf mein Maschinchen. Aber dass ihr mir nichts verschüttet, sonst zischt es!«

Die Köchinnen hieven den Kessel auf das blecherne Gehäuse der GLM und reiben ihre verschwitzten Hände trocken, ehe sie mir vom Sofa aufhelfen. Wohlerzogen, wohlerzogen – ich sollte sie glattweg ehelichen. Aber immer eins nach dem anderen. Sowie ich den Hauptschalter umlege, leuchtet der Anzeigeschirm der GLM auf.

»Los, sagt mir mal zwei schöne große Zahlen.« (Das bin ich, der das fordert.) Warum die Annuschki daraufhin kichern, wisse, wer kann. Na, immerhin diktieren sie brav: »Achtzehn« und »Zwanzig«.

Zack, zack, gebe ich ihre Zahlen ein und tippe, zack, zack, noch ein paar dazu, denn dann läuft die GLM heißer – so viel verstehe ich immerhin von den wundersamen Werken unserer Altvorderen.

»Ja, das sieht gut aus, Mädels. Bis es kocht, können wir doch ein bisschen durch die Heia hüpfen!« (Das bin ich, der das vorschlägt.) Die nunmehr links stehende Annuschka kräuselt spöttisch die Lippen, und ihre rücklings umgangene Kollegin beschwert sich: »Motja, du hast noch gar nicht auf den geknickten Pfeil gedrückt!«

Recht hat sie. Vielleicht wäre es besser, sie nicht zu ehelichen, sondern nur zu adoptieren? Vorsicht währt bekanntlich am längsten. Aber eins nach dem anderen. Die GLM zeigt sich betriebsbereit. Ich drücke die Eingabetaste, und schon legt sie los:

Startbildschirm der GLM-3. Die Literaturmaschine wird die Zeitspanne von 1821 bis 2043 bearbeiten. Die Datenbanken sind vollständig geladen, die GLM-3 zeigt Startbereitschaft an. Das Betätigen der Eingabetaste initiiert den Erzählvorgang.

Anmerkung des Übersetzers: Bei diesem Startbildschirm handelt es sich um eine spekulative Rekonstruktion. Die digitale Literaturmaschine GLM-3 teilt das Los ihrer beiden Vorgängermodelle: Sie ist verschollen. Überliefert wurde nur ihr unvollendetes Poem Dunkle Zahlen [Тёмные числа], das nun erstmals auf Deutsch vorliegt.

GLM-3

DUNKLEZAHLEN

Poem

Deutsch von Matthias Senkel

Inhalt

MSMP#01

Schaltelemente

MSMP#02

MSMP#03

Pionierarbeit

System M

Dunkle Zahl

Lehr- und Wehrjahre

Nachwort

Paradigmenwechsel

MSMP#04

Fehleinschätzungen

OMEM

GLM

HV A

Ga-ga-garin

Meschpoweff

OOO CSM

Köder

Enzyklopädisches

Dichtung und Wahrheit

System S

System K

MSMP#05

MSMP#06

Spätabends in der Zukunft

WAN

Witzarchiv

Verworfene Motti

Abkürzungsschlüssel

Wiederkehrende Figuren

Geh, steh, steh

Duplex XII-1

Trainerstäbe

BSG

MSMP#07

Duplex XII-2

SBOMOPS

Perestroika

Duplex XII-3

Kreuzworträtsel

MSMP#08

Psikchuschka Nr. 8

MSMP#09

Duplex XVIII

Kontinuitäten

Esox lucius rex ex x

Kybernetik-Pavillon

MSMP#10

Bildverzeichnis

MSMP#01

Moskau, 27. Mai 1985

Kamerakabel, umsichtig gehalten und nachgezogen, wurden nun wieder zu Achten aufgeschossen. Im Sucher von Kamera № 1: der große Konferenzsaal des Kosmos, die Sitzreihen und das Podium verwaist. Aus der Regie drangen Anweisungen für einen weiteren Probeschwenk – von der Matrixanzeige zur Bühnentreppe und an den Flaggenständern entlang zum Rednerpult hin. Überblende.

In siebeneinhalb Stunden würde Dmitri Sowakow ans Mikrofon treten und die zweite Internationale Spartakiade der jungen Programmierer eröffnen. Noch aber stand der Vorsitzende des Spartakiadekomitees auf der Schwelle eines zweckentfremdeten Hotelzimmers. Auf dem Flur surrten Dutzende Bandmaschinen. Bei den Aufzügen sammelten sich Sondereinsatzkräfte in Zivil, Männer und Frauen in gepflegter Garderobe, in Arbeitskluft, in Volkstracht. Abhörtechniker bereiteten sich auf den Schichtwechsel vor, zogen bequeme Schlappen an. Dmitri war ein wenig blass um die Nase, und seine Anstecknadel saß schief. Die Genossin Generalmajor hatte ihn auf die gesperrte Etage des Hotel Kosmos einbestellt: »Ah, nur immer herein mit Ihnen! Und schließen Sie doch bitte die Tür hinter sich, Dmitri Frolowitsch.«

Von hier oben also würde Jewhenija Swetljatschenko ihren einwöchigen Spezialeinsatz koordinieren. Sie hatte den Pausenraum der Abhöreinheit Kosmos ganz auf ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Neben dem Kühlschrank war ein kaltes Büfett angerichtet. Der große L-förmige Schreibtisch glich dem in ihrem Büro, sogar die Stifte lagen an der gleichen Stelle. Auf dem rechten Bildschirm signalisierte ein einladend blinkender Cursor die Betriebsbereitschaft eines Computers. Dieser mochte am Ende einer sicheren Datenfernleitung im KGB-Rechenzentrum oder in irgendeinem Spezialbunker stehen. Der linke Bildschirm war an ein Schnittpult angeschlossen und zeigte Aufnahmen der eingespeisten Überwachungskameras. An der Wand hinter der Polstergarnitur hing ein imposantes Flachrelief: In dieses Panorama Moskaus waren Hunderte Lämpchen eingelassen, die in den Hochhausfenstern leuchteten und die Sterne am Kreml zum Glühen brachten. Die Perspektive des Panoramas stimmte nicht mit dem Ausblick aus dem Hotel überein (der Künstler hatte offensichtlich auf der Spitze des Iwan Weliki gestanden), überdies zeigte sich die Hauptstadt heute verhangen. Am Morgen war der Luftdruck deutlich gefallen; mittlerweile trieben immer schwerere Regenwolken südwärts. Dmitri ahnte, dass diese Wolken wie lebensmüde Grauwale gegen die Leninberge treiben würden. Gleichwohl mussten vor der Eröffnungsfeier keine Wolkenbekämpfungsflugzeuge aufsteigen – die gesamte Spartakiade fand in Innenräumen statt, war also nicht so wetterabhängig wie seinerzeit die olympischen Sommerspiele. Allerdings könnten schwere Blitzschläge, Stromausfälle oder andere Havarien den reibungslosen Ablauf durchaus beeinträchtigen. In den letzten Wochen war Dmitri Nacht um Nacht aus Schreckensszenarien erwacht. Mittlerweile hatte er für alle erdenklichen Eventualitäten einen Notfallplan erstellen lassen. Dachte er. Doch im Kongressflügel des Kosmos war tonnenweise Rechentechnik untergebracht – da gab es immer irgendwo eine Schwachstelle. Allein die Inbetriebnahme der Wettkampfeinheiten hatte mehrere Tage in Anspruch genommen, und es gab durchaus noch einiges zu tun bis zum digitalen Startschuss. Dass Generalmajor Swetljatschenko ihn außerplanmäßig zu sich heraufbeordert hatte, strapazierte seinen Zeitplan – das versuchte Dmitri gar nicht erst zu überspielen.

»Was denn, Eulchen, ich dachte, du würdest dich freuen, ein Tässchen mit mir zu schlürfen«, sagte die Swetljatschenko und klopfte mit der flachen Hand neben sich aufs Polster.

Eine halbe Stunde später durfte Dmitri sich zurückziehen. Er war bereits an der gedämmten Tür angelangt, als Generalmajor Swetljatschenko ihn mit einem leisen »Ach« abermals aufhielt, um ihm »noch ein paar klitzekleine«, letztendlich jedoch recht erhebliche »operative Modifikationen« aufzutischen.

»Aber wir können doch nicht«, fiel er ihr ins Wort: »Also, ich meine, aus meiner Sicht wäre es sportlicher―«

»Aus deiner Sicht lässt sich die Sache doch überhaupt nicht in ihrer Gänze überblicken!«

Dmitri wusste, was das hieß: »Dennoch … es wird Fragen geben. Wie soll ich das deiner Meinung nach handhaben?«

»Na hör mal, Eulchen, immerhin bist du der leitende Kopf der Spartakiade«, erwiderte die Swetljatschenko, »du weißt erst einmal nichts Genaues! Und gibst dem Bedauern des Komitees Ausdruck. Ich bin mir sicher, die meisten werden insgeheim drei Kreuze machen, da wird keiner lange bohren. Außerdem behalten unsere Leute alles und jeden im Auge, rund um die Uhr. Wir können also gegebenenfalls gegensteuern. Wie wir weiter verfahren, lasse ich dich wissen, sobald unsere Rechenschränke erste Ergebnisse ausspuckt.«

•

»―ich föhn’ mir bloß noch die Haare«, rief Jewhenija durch die Badezimmertür, »lass Klößchen inzwischen Platz nehmen. Hörst Du, Sjanja?«

Die Sekretärin hörte es; Laskanow demnach ebenfalls.

»Lief alles wie geritzt«, berichtete der teigige Leutnant kurz darauf. Das Mohnkörnchen in seinem Mundwinkel verriet, dass er sich am Buffet vergangen hatte. Mit dem pathetischen Ernst einen Laienkünstlers zauberte er einen Aluminiumkoffer hinter dem Sessel hervor: »Hier ist das gute Stück!«

Jewhenija ließ ihm den Mundraub durchgehen, nicht aber, dass er ihre Befehle neuerdings freizügig auslegte: »Ich sagte doch ausdrücklich, sofort zu Isotow in den Kopierraum! Die Bänder müssen schnellstmöglich eingelesen werden.«

Laskanow beschleunigte seine Masse, wuchtete sich aus dem Sessel.

»Mach bloß keinen Wind, Grischa. Wenn du schon mal hier bist, können wir gleich einen kleinen Spezialauftrag besprechen. Kollege Napalkow sagt, dass auf fast jeder Hoteletage irgendwo ein Rechner am Fernseher hängt. Ich will eine Aufstellung der betreffenden Zimmer, und sobald morgen die Mannschaften bei den Wettbewerben sind, überprüft ihr jede Datenkassette, die ihr findet!«

Auf ihrem Überwachungsmonitor lief derweil die Generalprobe der Eröffnungsfeier: Leninpioniere marschierten mit Pappschildern auf die Bühne, formierten sich auf der freistehenden Treppe. Die Einsen und Nullen, die sie dabei in die Kamera hielten, reihten sich nach und nach zu einem binären Gruß. Auf irgendein Zeichen hin drehten alle gleichzeitig ihre Schilder herum und hießen die Spartakiden nun auch mit warmen Worten willkommen. Auf der Matrixanzeige leuchteten nacheinander die numerischen Codes aller teilnehmenden Bruderländer auf: 024 … 100 … 192 … 200 … 278 … 348 … 408 … 496 … 616 … 642 … 704 … 810. Die Ziffern verwandelten sich in kyrillische Lettern, umkreisten nun ein Piktogramm:

Die Pioniere ließen den Schildwall sinken, um in die Kamera zu winken. Knaben in Kosakenkluft tanzten einen Kasatschok; eine Jugendgruppe des Turnverbandes legte mit rhythmischer Sportgymnastik nach. Im Hintergrund kreierten die Pioniere mit ihren Pappschildern einen Computer, aus dem im vorletzten Takt eine Friedenstaube schlüpfte. Der Vorsitzende des Spartakiadekomitees trat ans Rednerpult, nickte. Schnitt.

Schaltelemente

Leningrad, 1948

»Nach Moskau! Nach Moskau!«, hieß es allerorten – in Büchern und in überfüllten Baracken, in provisorischen Kantinen und draußen vor den Kellerlöchern, in denen die Schüler heimlich rauchten, üble Kniffe austauschten oder eben Lehrer belauschten. Ja, sogar in Leningrad sehnten sich offenbar einige Erwachsene nach einer Zuzugsgenehmigung für Moskau. Leonids Mutter hingegen wollte nur an einen Ort: »Nach Kiew!«

Genauer gesagt zog es Irina Kyrillowna Ptuschkowa nach Feofania, in ein ehemaliges Kloster am Stadtrand von Kiew, das dieser Tage in ein technisches Laboratorium umgewandelt werden sollte.

»Dort wird es dir bestimmt auch gefallen, es liegt inmitten herrlicher Eichenhaine …« – dieses Argument überzeugte Leonid nicht. Immerhin waren die Vorstoßpfeile und Frontlinien zweimal über die Hauptstadt der Ukrainischen SSR hinweggezogen und hatten dabei auf der Schulwandkarte zahlreiche Nadellöcher hinterlassen. Eine Vorstellung davon, wofür diese Einstiche standen, hatte er bekommen, als er nach dem Ende der Blockade nach Leningrad zurückkehren durfte. Folglich glaubte er, nur Eins und Eins zusammenzählen zu müssen, um zu wissen, wie es um dieses Feofania sowie um alle anderen Viertel und Vororte Kiews bestellt sein mochte: Die Eichenhaine würden sich als Sperrzone erweisen, da dort zweifellos noch unzählige Minen und Blindgänger lägen. Wenngleich nah an der Wahrheit trug Leonid dies nicht sonderlich überzeugend vor. Wohl weil er wusste, dass sich seine Mutter daran erinnern würde, was er wenige Wochen zuvor für eine Wandzeitung geschrieben hatte. Und tatsächlich servierte sie ihm unverzüglich den Leitsatz seines Beitrags über den Wiederaufbau, einen Satz, den er aus dem Allunionsradio übernommen hatte: »Gerade dort, auf zweifach verbrannter Erde, wird heute eine bessere Zukunft erschaffen.«

Leonid seufzte.

»Papa wird uns auch dort finden, Ljontschik«, beschwor ihn seine Mutter, stieß jedoch auf taube Ohren.

»Du hast immer gesagt, du bräuchtest bloß ein Blatt Papier, um arbeiten zu können«, sagte Leonid.

Irina Kyrillowna, die erst kürzlich ihre Aspirantur erfolgreich abgeschlossen hatte, erklärte, mittlerweile sei so viel mehr möglich geworden und Feofania der denkbar beste Ort, um mit ihrer Forschung weiter voranzukommen. Und die Sonderrationen, die es dort gebe, würden ihnen beiden guttun. Wiederholt erwähnte sie einen Sergei Alexejewitsch Lebedew, der sich von ihrer Doktorarbeit beeindruckt gezeigt und sie zur Mitarbeit in seinem technischen Laboratorium eingeladen habe. Genaueres konnte oder wollte sie Leonid auch an den folgenden Abenden nicht verraten, doch ihre Augen glänzten vielsagend.

Wie das Eismeer unterm Vollmond

und wie ein Moor im Morgenlicht

– so zumindest hatte es Leonids Großmutter einst in ein Seidentuch gestickt. Tagsüber bedeckte dieses Tuch den Frisiertisch im Zimmer der Ptuschkows, weshalb die restlichen Verse meistens im Faltenwurf verborgen blieben. Doch Leonid wusste den eigentümlichen Zwieglanz im Blick seiner Mutter längst ganz prosaisch zu deuten. Denn auch sein sumpfbraunes linkes Auge offenbarte tiefe Wissbegierde. Und das Grau seines rechten Auges schimmerte bald altklug, bald abweisend, da er bereits viel gelesen hatte und einiges davon verstand oder allmählich zu verstehen begann. Wenn allerdings Staub oder Pollen seine Augen reizten, brach Tränenflüssigkeit seinen Blick ins Ungewisse, was schrecklich melancholisch wirkte. Dies hatten seine Lehrer darauf zurückgeführt, dass sein Vater auf der Rückfahrt von der Front verschollen war, und versucht, es ihm mit Hinweisen auf die Abertausenden Kriegswaisen leichter zu machen. Doch nun, da Leonid seinen Koffer aufs Neue verschnürte, nun, da er sich von erst kürzlich gewonnenen Freunden verabschiedete, nun, da es hieß, Leningrad ein weiteres Mal auf ungewisse Dauer zu verlassen, mussten sie ihn für tapfer halten: Denn noch blühte keine einzige Birke, und der schrecklichste Staub lag unter Schnee begraben.

••

Feofania, 1950

Das defekte Thermometer, dessen Bimetallfeder auf null Grad festhing, zeigte seit einer Woche zur Mittagsstunde die korrekte Temperatur an. Der Frühling nahte plangemäß. Gleichwohl war die Eisdecke der Teiche noch dick genug, dass Sergei Alexejewitsch seine Mitarbeiter weiterhin zum sonntäglichen Eisschwimmen anhalten konnte. Die nachgewachsene Eisschicht in der Badestelle hatte er bereits zerstoßen, die Haltebalken an den Rand gerollt. Nun rieb er seinen schmächtigen Oberkörper mit Schnee ab und stieg die ins Eis gehauenen Stufen hinunter. Nach ein paar genüsslich intonierten Atemstößen griff der Laborleiter seinen Gedankenfaden wieder auf: »―und man müsste an alle Röhren, phhha, eine korrespondierende Zusatzspannung anlegen, phhhha, das sollte das Signal stabilisieren, phhha, und die Verzögerung im Stromkreis reduzieren …«

Inzwischen hatten auch die Aspiranten und technischen Assistenten ihre Badetücher abgeworfen und tauchten nacheinander ins Wasser ein. Ihr Schnaufen und Stöhnen drang bis zu Leonid, der quer über den Teich №3 humpelte. Dabei stützte er sich auf Gehkrücken, und ein Steigeisen gab seinem Gipsfuß Halt. Außer ihm war es lediglich Hauswart Kuzmenko und dem chronisch verschnupften Sicherheitsoffizier Nitotschkin gelungen, sich der regelmäßigen Abhärtungsmaßnahme zu entziehen. Die beiden saßen auf Holzschemeln neben ihrem eigenen Eisloch und führten eine außerplanmäßige Versuchsreihe durch. Der alte Kuzmenko wechselte gerade den Köder, band eine noch größere, aus Reifenresten geschnittene Fischattrappe ins Vorfach und tauchte diese vorm Auslegen in ein Einweckglas voll Brühe, eine ölige Melange aus zerkochten Sprottenschwänzen. Kaum war der triefende Köder in die Tiefe gesunken, schlug Kuzmenko die Angelschnur hart an. Nitotschkin lachte, als er sah, wie mühelos der Alte die Beute einholte: »Wohl noch ein Fritzenstiefel für deine Sammlung.«

Doch schon zeigte sich die spitze Schnauze eines Hechts an der Wasseroberfläche. Kuzmenko stieß seinen Schemel um, als er den moosbewachsenen Fisch auf die Eisfläche hievte.

»Was heißt hier Stiefel? Würde mich nicht wundern, wenn wir ein ganzes Bein in seinem Magen fänden«, keuchte er. Der Raubfisch klatschte dazu mit den Flossen aufs Eis, als zolle er dem Alten Respekt. Dabei riss er das Maul auf und presste Blutbläschen aus seinem randvollen Schlund.

Nein, nicht bloß Blutbläschen: »Euelufschmekimmanonich!«, hörte Leonid aus dem Blubbern heraus. Doch schon übertönte Nitotschkin den Hecht: »Schauen Sie dort, Kuzmenko, an seiner Rückenflosse.«

Mit der Linken zückte Nitotschkin seinen Dolch und setzte zwei gekonnte Schnitte, trennte eine Bronzeklammer aus der Flossenhaut heraus.

»Da ist etwas eingraviert«, rapportierte er und rieb die Klammer am Mantelsaum blank. »Esox lucius rex. Markiert und wieder ausgesetzt im Jahre achtzehn … achtzehnhundertvierundachtzig? Zurückzugeben an E.I.W. Akademie der Wissenschaften, SPB. Das soll wohl ein Scherz sein«, ging der Sicherheitsoffizier den alten Kuzmenko an. Dieser entfernte den Haken aus dem Maul des Hechts, entwand ihm vorsichtig den Köderfisch.

Dem Hecht gelang es nun, die Kiemenklappe so weit zu öffnen, dass sich sein Kopf ein wenig zur Seite hob. Mit goldenem Auge blickte er Leonid an und stieß die ungenießbare Luft in einem Schwall hervor: »Teurer Muschkote, lass mich frei, und ich werde dir drei Dienste erweisen!«

Leonid warf einen Seitenblick auf die beiden Männer. Diese schienen sich von der Offerte des Fisches überhaupt nicht angesprochen zu fühlen.

»Drei Dienste?«, hauchte er.

»Musst bloß sagen: Auf des Hechtes Geheiß, nach meinem Willen sei’s, und schon―«

»Jaja, ich weiß. Aber wieso immer drei? Wieso nicht zwei? Oder zehn?«

»Ach herrje, noch einer von dieser Sorte«, stieß der Hecht hervor, »bist wohl auch ein Götzendiener des―«, weiter kam er nicht. Der Hecht keuchte bloß noch und krümmte sich unter Nitotschkins Sohle.

»Hören Sie auf, mich zum Narren zu halten, Bürger Kuzmenko!«, forderte der Offizier und stieß den Fisch im Affekt noch weiter vom Eisloch weg. »Wer sonst sollte diese kindische Markierung angebracht haben?«

Damit warf er dem Hauswart die Bronzeklammer vor die Stiefel und stapfte davon. Der Hecht aber verlor zusehends an Kraft, das Klatschen seiner Schwanzflosse klang längst nicht mehr beifällig.

»Ich schlage vor«, japste er, »du wirfst mich sofort ins Wasser zurück, chh, und liest in einer ruhigen Minute bei Propp nach, chh, oder gleich bei Aristoteles. Jetzt aber sag, chh, womit kann ich dir dienen: mit einem Karussell, einem Kettenbagger, einer, chhhh, Kybernetik-Professur?«

Mit letzter Kraft bäumte sich der Fisch auf und stieß dabei doch nur das Einweckglas um. Fischige Brühe ergoß sich in den Schnee und floss ins Eisloch, verteilte sich auf dem Wasser. Unter der tief stehenden Sonne flimmerte der ölige Film wie ein Regenbogen, und Leonid warf, ohne weiter nachzudenken, den Hecht in den Teich zurück. Weder gemessen noch gewogen! Doch bevor der Hauswart zu einer Ohrfeige ausholen konnte, sank Leonid ohnmächtig nieder.

•

Vom Laboratorium her dröhnten Hammerschläge in den Park, rissen Leonid aus einem undankbaren Traum. Obwohl er bereits vor fünf Wochen aus Morschyn zurückgekehrt war, hingen ihm noch immer die Routinen des Sanatoriums an, weshalb er nach jeder Mahlzeit in einen Schlummer versank. Seine Mutter hatte ihn deshalb geneckt, ihn ein ums andere Mal Sultan genannt, bis er ihr, nach einem Ausflug in die Stadtbibliothek, entgegenhalten konnte, dass es selbst Pawlow nicht gelungen sei, konditionierte Reaktionen wieder vollständig zu löschen.

»Recht hast du, Ljonja. Trotzdem hättest du das Buch bis zum Ende lesen sollen.«

Leonid richtete sich aus dem Gras auf und blinzelte, um die Tränen schneller auf den rauen Augenhäuten zu verteilen. Dass die Halme ein verräterisches Muster auf seinen Arm geprägt hatten, sah er nun, auch, dass der Sonnenstreifen bereits an seine Socken reichte. Er nieste, beschirmte die Augen mit der Hand: Gegen das Licht nur ein Schemen, doch aufgrund seines schaukelnden Gangs unverkennbar, näherte sich Kuzmenko.

»Kaum sind die einen verschwunden, werden die nächsten Verrückten einquartiert«, brabbelte der Hauswart und, nach kurzem kränklichen Keuchen: »Erst reparieren wir alles im Schweiße―«, der Rest des Satzes ging in einer neuerlichen Serie von Hammerschlägen unter.

»Was bitte sagten Sie, Tichon Danilytsch«, rief Leonid, doch der Alte wankte auf dem Trampelpfad vorbei, ohne zu ihm herüberzublicken, und verschwand in den Ruinen der Pantaleimon-Kathedrale. Nein, Leonid war beileibe nicht die einzige Geisel einer Konditionierung.

Der Junge schlüpfte in die Leinenschuhe und schob, nun schon auf dem Weg hinab zu den Teichen, sein Notizheft in den Hosenbund. Fernab heulte eine Werkssirene auf und verstummte sogleich wieder. Das hieß auch in Feofania: Zeit für eine kurze Pause.

Leonid setzte sich auf jenen Eichenstumpf, den die Assistenten und Aspiranten scherzhaft Lebedews Denkholz nannten. Und tatsächlich hielt der Laborleiter auch an diesem Nachmittag vom Hauptgebäude auf den Eichenhain zu. Er reckte alle zehn Schritte die Arme in die Höhe und federte dabei tief in die Knie. Als er den Jungen erblickte, kam Lebedew sichtlich aus dem Takt und schien sogleich zu der Bank am Teich ausweichen zu wollen. Leonid schnellte empor: »Guten Tag, Sergei Alexejewitsch. Ich habe Ihren Stammplatz bloß freigehalten.«

Lebedew drückte die Brille an die Nasenwurzel, gab vor, den Baumstumpf gründlich zu mustern: »Nun, er sollte wohl groß genug für uns beide sein«, sagte der Laborleiter schließlich und setzte sich. Er zündete eine Papirossa an und paffte schweigend, schob das abgebrannte Streichholz in ein Loch im Wurzelwerk. »Sergei Alexejewitsch?«

»Einen Augenblick noch«, stieß dieser heiser hervor. Die Kippe in seinem Mundwinkel wippte auf und ab, während er eine Reihe Kürzel notierte, während er wieder hinauf in die Wipfel stierte, während er auf der Rückseite seiner Papirossischachtel eine Zahlenkolonne aufaddierte. Nachdem Lebedew den Bleistift zurück in die Brusttasche geschoben hatte, wagte Leonid einen weiteren Vorstoß: »Ich wollte Sie schon seit einer Weile fragen, ob es wohl möglich wäre, Ihre Rechenmaschine eines Tages nutzen zu dürfen?«

»Von einer Rechenmaschine weiß ich nichts. Und du erst recht nicht!«

»Tut mir leid, Sergei Alexejewitsch.«

Lebedew zerdrückte seine Kippe am Baumstumpf.

»Wie heißt du überhaupt?«

»Ptuschkow. Leonid Michailowitsch. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie gestört habe.«

»Papperlapapp. Zeig doch mal her. Vielleicht können wir deine Mathematikhausaufgabe gleich hier gemeinsam lösen.«

»Es ist nicht für die Schule – bloß eine Idee, die ich während der Kur hatte«, erwiderte Leonid und reichte ihm das Heft. Nachdem Lebedew den ersten Absatz überflogen hatte, zündete er sich eine weitere Papirossa an und las nun langsamer weiter, wobei er mit dem Streichholzstummel über die Zeilen fuhr. Am Ende der zweiten Seite angekommen, ließ er die restlichen Blätter wie ein Daumenkino durch die Finger gleiten: »Bedaure, mein Junge. Etwas Derartiges können wir überhaupt noch nicht … Keine Maschine, die man heutzutage bauen könnte, wäre dazu in der Lage. Vermute ich.«

»Aber ich habe von einer Engländerin gelesen, die hat schon vor hundert Jahren behauptet, dass ihr Rechenautomat zu allem in der Lage ist, wozu wir Menschen ihm Anweisungen geben können.«

»Theoretisch, ja. Über diese Anweisungen, da hättest du allerdings weiterlesen sollen. Denn zuerst einmal musst du alles, was du von solch einer Maschine ausführen lassen willst, für deren Rechenapparat aufbereiten. Das heißt, du musst es in logische Grundschritte zerlegen, die mit bistabilen Bauelementen ausgeführt werden können. Beispielsweise so―«

Lebedew zeichnete zwei einfache Schaltpläne auf den Umschlag. Nachdem er Leonid das Heft zurückgegeben hatte, verstaute er seinen Stift und die notizenübersäte Kasbek-Schachtel in der Brusttasche. Im Aufbrechen wandte sich Lebedew noch einmal um: »Während der Kur, sagtest du? … Und haben sie dich wieder völlig gesund gekriegt?«

••

Kiew, 1952

Leonid horchte den treppab klackenden Schritten seiner Mutter nach und wartete auf das zweite, das langgezogene Quietschen der Haustür, ehe er den Schreibtisch mit einem Dietrich öffnete. Lebedews Brief lag in der Schublade obenauf. Trotz eines Zustellwegs von mehr als siebenhundert Kilometern roch das Papier noch kräftig nach Tabak und Kolophonium. Die Buchstaben der ersten Sätze neigten sich lasch nach rechts, doch nachdem sich Sergei Alexejewitsch nach dem allseitigen Wohlbefinden und dem Fortgang der laufenden Berechnungen erkundigt hatte, gewannen die Bögen an Spannkraft und der Ton bald an Schärfe:

Es ist demütigend, sämtliche neuen Speicherröhren einem weniger ausgereiften Prototyp überlassen zu müssen. Dieser Mangel wird uns hier am neuen Laboratorium um Jahre zurückwerfen. Der Vorsprung, den wir in Feofania erarbeitet haben, ist damit zunichte. Allerdings vertraue ich fest darauf, dass im Ministerium gewissenhaft über die Zuteilung der Röhren entschieden wurde. Fraglich bleibt, auf welcher Grundlage. Ich entsinne mich noch mit Grausen an die Kommissionssitzung, bei der Basilewski prognostiziert hat, die von ihm projektierte Rechenmaschine Strela werde innerhalb von 4 Monaten (!) sämtliche mathematischen Aufgaben der UdSSR lösen, und deshalb sei eine noch schnellere Maschine nicht nur unnötig, sondern auch eine glatte Verschwendung volkswirtschaftlich wichtiger Ressourcen. War das nicht schamlos? Wie gerne hätte ich ihm daraufhin Ljonjas Heft hingeworfen und ihn herausgefordert, mit seiner Maschine auch nur eine einzige dieser Nüsse vorm Ende des Jahrzehnts zu knacken.

Davon hatte ihm die Mutter bereits berichtet. Dass diese kurze Bemerkung alles gewesen sein sollte, hatte Leonid insgeheim angezweifelt – doch tatsächlich setzten sich nach jenem Satz Lebedews Ausführungen über die Hemmnisse beim Bau der BESM fort:

Damals habe ich die Kommission zum Mitlachen gebracht, aber heute kann Basilewski über uns lachen. Wir arbeiten jetzt mit den Quecksilber-Laufzeitspeichern von 1949. Das wird die Rechengeschwindigkeit wohl auf ⅕ des Möglichen reduzieren. Alisa mahnt mich immer wieder, ausschließlich voraus zu blicken. Und recht hat sie! Ich hoffe nun, bis Montag wieder auf die Beine zu kommen, um mit dem Adjustieren unseres gefesselten Rechenriesens beginnen zu können.

Noch vage einen alsbaldigen Arbeitsbesuch in Aussicht stellend schloss Lebedews Brief. Kein Wort zu dem Programmentwurf, den Leonid ihm im April nach Moskau geschickt hatte. Kein Kommentar zu Leonids Silbermedaille beim Mathematikwettbewerb der ukrainischen Schüler. Verdrossen faltete er die Briefbögen wieder zusammen und legte sie zurück zu dem Tagebuch und den Rubelscheinen.

•

Kiew, 1953

Nein, zur Stoßarbeit neigte der Hecht wahrlich nicht: Drei Jahre lang sollten die Sonderbusse unnütz Schnee, Schlamm und Schotter unter ihren Reifen zermahlen, bis endlich Leonids Vater aus dem Totenreich zurückexpediert wurde. An jenem Nachmittag saß Leonid auf der Außentreppe und kämpfte gegen die Müdigkeit an, die ihn nach dem Mittagessen befallen hatte. Aus einem Radio im zweiten Stock schallte, wie passend, das Mosfilm-Orchester herab. Die Bläser steigerten sich zum infernalischen Heulen einer letzten Katjuschasalve, die noch den Führerbunker zerschmettern muss, ehe Micheil Gelowani als Väterchen Stalin all den Helden Orden an die Brust heften und sie nach Hause beordern kann. Unter diesen Klängen hinkte ein hagerer Mann von der Bushaltestelle zum Haus – doch Leonid rannte ihm nicht über die Wiese entgegen. Der Ankömmling hatte keinerlei Ähnlichkeit mit dem leger gescheitelten Bräutigam in der Brosche der Mutter, erst recht keine Ähnlichkeit mit dem freudestrahlenden Bahnradmeister im Bilderrahmen über dem Sofa. Sein linkes Lid hing schwer herab, wie bei einem Sparringboxer oder Straßenkater.

»Zu Irina Kyrillowna. Bin ich hier richtig?«

Leonid nickte und gab die Treppenstufen frei, blinzelte ungläubig über seine getönte Brille hinweg. Vom vollen blonden Haar des Vaters, an das er sich noch aus frühster Kindheit zu erinnern glaubte, war nur ein kläglicher Kranz geblieben, der sich um eine narbige Glatze wand. Zu jeder einzelnen dieser Narben konnte der Vater ein Datum, einen Ort und zumeist auch einen Dienstgrad nennen. Diese Angaben kommentierte er allerdings bloß mit beredten Blicken oder abschätzigem Schmatzen. Gefragt, warum er nicht bereits im ersten Friedenssommer nach Hause zurückgekehrt sei, antwortete er leidenschaftslos, in bewegten Zeiten könne es zu vielerlei Missverständnissen kommen. Davon würde er allerdings ein andermal berichten. Nun müsse er erst einmal ausruhen – die Fahrt habe ihn furchtbar ermüdet. Leonid aber lag noch lange wach auf dem Sofa.

Am nächsten Morgen weckte ihn das Klingeln eines Eilboten, der ein Fernschreiben von Sergei Alexejewitsch zustellte: Er habe nun doch noch einen Studienplatz in Moskau organisieren können, hieß es da. Wenn Leonid sich fortan mit vollem Eifer der Angewandte Mathematik widmen wolle, solle er in den nächsten Zug steigen.

»Nach Moskau? Noch heute«, stieß der Vater matt hervor.

Leonid blickte schrecklich melancholisch drein, nickte. Ja, so viel war klar, bei seinem nächsten Wunsch würde er auch den seltsamen Humor des Hechts einkalkulieren müssen.

MSMP#02

Bahnstrecke Leningrad–Moskau, 27. Mai 1985

Ende Mai, gegen neun Uhr abends, verließ ein Schnellzug der Oktober-Eisenbahnlinie mit gedrosselter Geschwindigkeit die Leningrader Oblast. Eine Gewitterfront trieb dichte Schwaden über die Wolochowauen. Myriaden praller Tropfen prasselten auf die Waggons. Es schüttete mit solcher Inbrunst und Ausdauer, dass die kubanische Fachübersetzerin Mireya Fuentes den Schauer zu einem Streitregen heraufstufte. Diese verballhornte Redewendung gefiel ihr ausgezeichnet, begannen doch derartige Regengüsse tatsächlich jäh wie ein Streit und tobten lautstark und heftig, manchmal über Stunden hinweg. Ein russischer Streitregen freilich. Sie hatte die Wortschöpfung letztes Jahr bei Nikas Eltern aufgeschnappt und kannte mittlerweile auch alle Merkmale von Streifenschauern und gesiebtem Regen. An Nika und die Seinen mochte sie augenblicklich überhaupt nicht denken; in den kommenden Tagen würde sie einen klaren Kopf brauchen.

Tropfen schlierten übers Abteilfenster, wirbelten als Schleier am Zug entlang. Nur wenn es blitzte, ließ sich jenseits des Bahndamms noch etwas erkennen: Oberleitungsmasten, Streckensignale, zerzauste Ulmen. Dieses Lichtspiel interessierte niemanden in ihrem Abteil. Weder den lesenden Matrosen, noch die Großmutter und den Jungen, die einander gegenüber am Fenster saßen. Die Alte schälte gerade ein weiteres verschrumpeltes Äpfelchen, zerschnitt es. Kerngehäuse und Schalen sammelte sie auf der Iswestija, die auf ihrem Schoß lag. Der Junge fläzte mit vorgebeugtem Oberkörper, stützte die Ellbogen auf seinen grindigen Knien ab. Seit der Abfahrt malträtierte er die Tasten seines Videospiels, hetzte einen Wolf von einer Seite des winzigen Bildschirms zur anderen, um Hühnereier aufzufangen, die von vier Rampen herabgerollt kamen. Hin und wieder stieß der Junge ein leises »Bitte noch eins« hervor, woraufhin ihm die Alte ein Apfelstück in den Mund schob. Auf dem Abteiltischchen zitterten vier Teegläser, klirrten in den vernickelten Haltern. Aus dem Nachbarabteil drang mehrstimmig Gurken säe ich am Wasser herüber. In der Lüftung knackte es, als sei die Heizung in Betrieb, doch von der Decke strömte kühle Luft herab. Mireya, seit wenigen Stunden: Kandidatin der Wissenschaften – auf kubanisch: Doctora Fuentes –, fröstelte. Sie war direkt von der Universitätsaula zum Bahnhof geeilt, hatte keine Zeit gehabt, sich umzuziehen. Kaum blickte sie zur Gepäckablage hinauf, sprang der Matrose neben ihr auf: »Warten Sie, ich helfe Ihnen.«

Mireya ließ ihn gewähren, verkniff sich ihr Lachen. In den drei Jahren, die sie bereits in Leningrad verbracht hatte, war sie oft genug darüber aufgeklärt worden, dass hoher Wuchs auf einem U-Boot sowieso bloß lästig sei. Der Matrose reckte sich auf den Zehenspitzen in die Höhe und wuchtete ihre Tasche auf die Sitzbank herab. Nachdem er seine verrutschte Uniform gerichtet hatte, verkündete er, dass er jetzt dem Nachbarabteil seine Aufwartung machen werde: Dort gehe es offenbar lustig her. Mit seinem Blick schien er Mireya aufzufordern, ihn hinüberzubegleiten; doch womöglich täuschte der Eindruck, denn die Deckenlampen hatten zu flackern begonnen. Wie auch immer: Mireya blieb und streifte die Strickjacke über. Kaum hatte sie ihre Vokabelkladde wieder zur Hand genommen, fiel das Licht aus, im Abteil wie auch draußen auf dem Gang.

»Nein, nein«, heulte der Junge auf, »verdammter Mist! Ich hatte fast dreihundert Punkte. Sch―«

Sein Wutausbruch ging im Quietschen der Bremsen unter. Mit einem Ruck kam der Schnellzug zum Stillstand und aller Lärm verhallte; auch der Streitregen schien sein Mütchen mittlerweile gekühlt zu haben.

»Na bravo!«, schnitt die Stimme der Alten durchs dunkle Abteil. Von nebenan drang Gelächter herüber, und ein Bariton schmetterte das Eisenbahnlied Auf freiem Felde freut sich und jubelt das Volk. Die Lüftung knackte noch geschäftiger als zuvor, blies jedoch keine Luft mehr herab. Als auf dem Gegengleis ein Bummelzug vorbeifuhr, schaute der Junge im herüberscheinenden Licht auf die matte LCD-Anzeige seines Spiels: »Zweihundertsiebenundneunzig. Zweihundertundsiebenundneunzig!«

»Jammern füllt keine Kammern«, gurrte die Alte.

Der Schnellzug rollte wieder an. Nachdem er ein Stellwerk passiert hatte, beschleunigten sie merklich, und die Deckenlampen flackerten, leuchteten auf. Das Knacken in der Lüftung ließ schlagartig nach, aber die Luft strömte nun wieder.

»Na bravo, Jewgraf!«

Der Junge hatte die Dunkelheit genutzt und sich an seinem Grind zu schaffen gemacht. Ein Blutrinnsal war kurz davor, seine Socken zu erreichen – was die Alte gerade noch abwenden konnte, indem sie ihm einen Zeitungsfetzen ans Schienbein presste: »Halt fest, Grafa! Ich bin gleich wieder da.«

Mit angefeuchtetem Taschentuch zurückgekehrt, rieb sie dem Jungen das Blut vom Bein, rieb behutsam, da dieser inzwischen die winzigen Batterien seines Spiels wechselte. Es klopfte an der Abteiltür, und herein trat ein Mann mit straff nach hinten gekämmten Haar. Die Schulterpolster seines Sakkos ließen den ohnehin kräftig gebauten Mittvierziger wuchtig wie ein Arbeiterdenkmal erscheinen.

»Gestatten, Gogoladse. Grigol Nikolajewitsch, aus Tbilissi. Der kleine Flottengeneral meinte, dass ich hier eine hinreißende Landsfrau antreffen könnte. Woher genau stammen Sie denn, Teuerste?«

»Das geht Sie überhaupt nichts an«, entgegnete die Alte, »und die Teuerste können Sie ebenfalls stecken lassen.«

»Ah, dieser unverkennbare Zungenschlag enthüllt Ihr Geheimnis: Sie sind aus Piter. Schade, schade. Und Sie, wenn ich fragen darf?«

»Aus Batumi«, antwortete Mireya, da der Matrose dieses Detail ihrer Schutzlüge sicherlich ebenfalls weitergetragen hatte. »Aber ich lebe schon seit Jahren in Leningrad«, schob sie nach, um die Schwächen ihres einstudierten Akzents abzufedern. Den georgischen Beiklang setzte sie bloß ein, um sich die Leningrader Schwerenöter und Matrosen leichter vom Hals zu schaffen – leichter, als dies einer bekennenden Kubanerin je gelingen würde.

»Und Ihr Familienname?«

Ein Hitzeschwall stieg aus ihrem Bauch auf, als sie sich kurzweg mit Nikas Namen vorstellte. Der Georgier schnalzte ein paarmal mit der Zunge, schien den Namen wie einen teuren Wein zu verkosten. »Ist mir noch nie untergekommen, aber an der Küste hab ich auch kaum Verwandte«, erklärte er und zog eine Flasche aus der Innentasche seines Sakkos: »Um so dringender müssen wir unsere Begegnung begießen.«

Auf die Alte am Fenster wirkte der Anblick der Flasche hochgradig stimulierend. Nachdem sie mit einem krächzenden »Nicht vor dem Jungen!« die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, preschte sie sofort gegen den schlimmsten Feind des Landes vor. Mit geschultem Stimmfall deklamierte sie aus dem Parteibeschluss Über die Maßnahmen zur Überwindung der Trunksucht und des Alkoholismus. Unter der Wucht dieser Attacke trat der Georgier den Rückzug an. Kaum hatte er die Tür hinter sich zugezogen, sank die Alte ins Sitzpolster zurück: »Bitte entschuldigen Sie, falls ich ein wenig laut geworden sein sollte. Aber man muss dem Übel entschlossen entgegentreten. Und überhaupt: Wenn dieser karierte Kleiderschrank ein Grusinier ist, dann bin ich eine Jakutin. Dieser Tunichtgut kennt doch nicht einmal den Unterschied zwischen Kolchis und Kolchos!« Der Junge fischte ein herabgefallenes Kerngehäuse aus ihrem Korb und legte es zurück auf die Zeitung. Die Alte bedankte sich überschwänglich und schälte sogleich einen weiteren Apfel. Besagter karierter Kleiderschrank aber kehrte wenig später mit Verstärkung wieder: Zwei schnauzbärtige Mittvierziger, die offensichtlich von derselben Textilfachverkäuferin wie ihr Kumpan versorgt wurden, brachten sich hinter ihm in Stellung. »Nehmen Sie bitte meine inständige Entschuldigung entgegen«, stieß der mutmaßliche Georgier kleinlaut hervor, »als Wiedergutmachung möchten wir Ihnen eine Ballade aus unserem Repertoire darbieten.«

»Verschonen Sie uns«, krächzte die Alte ohne rechten Nachdruck.

»Aber ich bitte Sie, Genossin. Der Text stammt aus der Feder meines Großvaters Schota, möge die Erde ihm leicht sein! Er hat die wahre Begebenheit, auf der diese Ballade beruht, selbst miterlebt, 1935 in einer Fabrik hinterm Ural. Also jetzt – und nur für Sie, meine Damen: Die Ballade von Amors Absturz. Uund …« Noch ehe die Alte oder Mireya weiteren Einspruch erheben konnten, hatte er bereits eingezählt:

Zur Mittagspause überquerte

Der goldbeschwingte Liebesgott Amor

Das Chemiewerk Papanin (Oh Papanin, oh Papanin!)

Als ein Kessel Überdruck entleerte

Schoss hochprozent’ger Dampf empor!

»…!«, protestierte die Alte, doch es gelang ihr nicht, sich gegen die Stimmkraft des Trios durchzusetzen. Inzwischen hatte sich auch der Matrose vorm Abteil eingefunden. Obwohl er nur an der Scheibe lehnte und grinste, klang der Gesang nun vierstimmig:

’ne Höllendosis Frostschutzglyzerin

Fraß ins Hirn des Liebesboten Löcher

Amor besiegt alles – doch das schaffte ihn! (Das Glyzerin, das Glyzerin!)

Schwups, fielen seine Pfeile aus’m Köcher

In die Werkskantine Papanin.

Egal ob Pförtner oder Brigadier

Vor Liebeshagel schützt kein Moralin

Mascha seufzte von zwei Pfeil’n ge―

Hier setzte die Zugbegleiterin der Darbietung ein Ende. Mit dampfenden Teegläsern drängte sie das Ensemble in sein Abteil zurück, und dem Matrosen empfahl sie einen Ausflug in den Speisewagen. Die Alte am Fenster schaute hinaus auf den hell erleuchteten Bahnsteig von Bologoje und murmelte etwas von selbstgestrickten Witzbolden und Geschwüren. Um Haltung bemüht, atmete sie tief durch und verlegte sich darauf, Mireya über ihre Arbeit auszufragen: »―gratuliere! Aber wie muss ich mir das vorstellen: Haben Sie die alle selbst geschrieben?«

»Aber nein, wo denken Sie hin, die Programme gab es bereits. Meine Forschungsauftrag lautete, herauszufinden, ob sie sich zur Verbesserung von Übersetzungen nutzen lassen …«

Nur allzu gern hätte Mireya die Sprachanalyseprogramme am Beispiel ihres kubanischen Lieblingsromans sondiert. Schon deshalb, weil Tres tristes tigres die Sprachvarietäten der Habaneros so stilsicher auffächerte, allem voran die Soziolekte der Nachtgestalten und Tagediebe, aber auch den Duktus berühmter kubanischer Autoren. Allerdings waren von Guillermo Cabrera Infante bislang nur Schmuggelbücher und illegale Abschriften in den Ostblock gedrungen – damit wäre sie beim Dissertationsrat niemals durchgekommen. Ebensowenig mit Ulysses, der Cabrera als Vorbild gedient hatte. Dieses irische Meisterwerk forderte es geradezu heraus, von einem Computer in seine sprachlichen Bestandteile zerlegt zu werden: James Joyce hatte damit ein solch detailreiches Abbild von Dublin erschaffen wollen, dass die Stadt, sollte sie plötzlich in der Irischen See versinken, mit Hilfe seines Romans vollständig wieder aufgebaut werden könnte. Obschon sowjetische Zeitschriften seinerzeit Auszüge aus Ulysses abgedruckt hatten, wäre es Mireya nie und nimmer gelungen, ihren akademischen Betreuer von diesem Text als Analysebeispiel zu überzeugen: Wenedikt Pawlowitsch hatte von Anfang an darauf bestanden, dass sie ihre Untersuchung an einem praxisnahen Gegenstand durchführen müsse, und hatte ihr einen Stapel technischer Handbücher zugewiesen. Dies sollte sich als überaus sinnvolle Beschränkung erweisen, denn bereits das eng umrissene Wortfeld des Axialventilatorenbaus stellte Mireya vor eine Sisyphusaufgabe. Ohne die Hilfe von Eduardo Piñera und seinen schier unermüdlichen Schützlingen hätte sie es niemals geschafft, die spanische Wortschatzbibliothek für ihre Untersuchung fristgerecht anzulegen. Die Datenkassetten, mit denen sie vom letzten Besuch auf Kuba zurückgekehrt war, hatte sie am Rechenzentrum ihrer Leningrader Alma Mater nur noch überspielen müssen – um daraufhin unverzüglich mit der eigentlichen Forschungsarbeit zu beginnen. Im Gegenzug hatte sie Eduardo zugesagt, der kubanischen Jugendauswahl bei der zweiten Spartakiade abermals als Fachübersetzerin beizustehen. Als das Nationalinstitut für Sport, Leibeserziehung und Erholung – kurz: INDER – sie im Januar offiziell anfragte, stand bereits fest, dass die Wettkämpfe am Tag nach ihrer Dissertationsverteidigung beginnen würden. Doch deshalb abzulehnen, war für Mireya nicht infrage gekommen. Sie würde lediglich die Eröffnungsfeier versäumen, der kubanischen Jugendauswahl jedoch an allen fünf Wettkampftagen voll und ganz zur Verfügung stehen.

Mit derlei abschweifenden Ausführungen wollte Mireya die bereits müde dreinschauende Großmutter nicht behelligen. Stattdessen beantwortete sie artig deren Frage, was es mit den Analyseprogrammen auf sich hatte: »Damit kann man sich zum Beispiel anzeigen lassen, wie oft und wo ein bestimmtes Wort in einem Text auftaucht und an welcher Stelle der Autor stattdessen Synonyme verwendet hat. Je besser wir Übersetzer den Ausgangstext durchschauen, desto präziser können wir ihn in die Zielsprache übertragen.«

»Hörst du das, Grafa, diese elektrischen Maschinchen taugen nicht bloß zum Spielen!«

»Das weiß ich doch längst«, erwiderte der Junge, ohne auch nur einen Augenblick davon abzulassen, den Wolf über den kleinen Bildschirm zu hetzen. Draußen spie ein Lautsprecher Störgeräusche, zerfetzte Zahlen und Zielbahnhöfe. Mit einem Ruck fuhr der Zug an. Mireya aß ihren letzten Mohnkringel zum Tee, ehe sie abermals die Kladde zur Hand nahm: kopfgesteuerte Schleife, variabler Konnektor, unbedingter Sprung …

Als sie wieder aufwachte, spielte der Junge noch immer, und die Alte schnarchte leise. Der Zug fuhr durch eine Laternenallee, vorbei an rostigen Kesselwaggons, hinter denen eine Bahnsteigüberdachung aufragte.

»In welcher Stadt sind wir?«

»Mmh?«

Der Zug schlingerte über ein Weichenfeld aufs Hauptgleis zurück und wurde dabei so heftig durchgerüttelt, dass die Lüftungsgitter rasselten. Mit einem lauten Klack fiel ein Kakerlak rücklings auf den Klapptisch, prallte ab und landete im Apfelkorb. Ein zweiter stürzte ins Glas der Alten und verspritzte den Tee bis hinüber zu Mireya. Der Junge blickte erbost von seinem Videospiel auf. Mit einem Nicken deutete Mireya auf das Glas, in dem der Kakerlak kläglich paddelte.

»Na bravo«, schnaufte der Junge und wischte den bespritzten Bildschirm an seinem Pullunder sauber, ehe er einen weiteren Rekordversuch startete.

MSMP#03

Moskau, 28. Mai 1985

Telefonklingeln riss Mireya aus einem Traum in ihr dämmriges Hotelzimmer. Doch kaum meldete sie sich, legte der Anrufer auf. Sie knallte den Telefonhörer auf die Gabel und bedachte den Apparat mit einem Fluch – was dieser gelassen hinnahm. Seufzend sank sie aufs Kopfkissen zurück. Sollte das Wettkampfkomitee etwa einen Weckservice organisiert haben? Dann hätte man den Telefonisten zweifellos eingeschärft, wie viele Sekunden pro Teilnehmer zur Verfügung standen, um die Aufgabe fristgerecht zu erfüllen. Mireya, alles andere als ausgeschlafen, beließ es bei dieser Hypothese. Ohnehin schellte nun der Wecker, den sie vorsorglich aufs Fensterbrett gestellt hatte. Sie zog die Gardine beiseite, blinzelte. Der metallene Raketenschweif auf der gegenüberliegenden Straßenseite gleißte in der Morgensonne so grell, als stiege tatsächlich ein Raumschiff über dem Kosmonautenmuseum auf. Vor den Toren der WDNCh berieselte ein Wassersprengwagen den Asphalt, warf Regenbogen über Regenbogen und vergrößerte die öligen Pfützen auf dem Platz. Noch waren die Parkanlagen der Allunionsausstellung verwaist, die Springbrunnen außer Betrieb. Während der ersten Spartakiade hatte Mireya die WDNCh besichtigt, vielmehr: sich von der Gruppe abgesetzt und einen Nachmittag im Kosmos-Pavillon verbracht, um dort auf Geheiß ihrer Mutter sämtliche Schautafeln nach Sergei Bogosian abzusuchen. Auch dieses Mal stand für alle Sportdelegationen ein geführter Rundgang auf dem Programm, doch Mireya hoffte, die wenigen wettkampffreien Stunden anderweitig nutzen zu können, endlich mehr von Moskau zu sehen. Die Zeit würde kaum für das touristische Pflichtprogramm ausreichen; auch nach den finalen Wettkämpfen könnte sie sich nicht einfach treiben lassen: Für Samstagnachmittag stand ein Treffen mit Professor Rosen-zwejg an. Der Herausgeber des Fachjournals für Maschinelle Übersetzung bestand darauf, ihr seine Anregungen zur Überarbeitung ihres Artikels vis-à-vis zu unterbreiten. Und am frühen Samstagabend würde Nika sie bereits in Wnukowo am Terminal erwarten, um mit ihr nach Batumi zu fliegen. Aber daran wollte sie gerade überhaupt nicht denken.

Sie warf ihr Nachthemd aufs Bett und sang im Bad, sang schamlos schief von Fußspuren auf fernen Planeten und summte noch mit der Zahnbürste im Mund weiter. Wider vorheriger Ansage war sie allein im Doppelzimmer untergebracht: Offensichtlich hatte man Julia Fernández bei ihrem Zwillingsbruder einquartiert oder gönnte auch ihr, die sich abermals als einziges Mädchen für die kubanische Juniorenauswahl hatte qualifizieren können, ein eigenes Zimmer.

Da Mireya noch keine neue Anstecknadel erhalten hatte, befestigte sie das Abzeichen der kubanischen Auswahl von 1981 am Kragen. Sie eilte zum Frühstück und schlang, entgegen besserer Vorsätze, die Wolga-Schnitten und Eierhälften hinunter. Als der gaffende Kellner, der in rekordverdächtiger Behäbigkeit den Nachbartisch abräumte, die letzte Tasse auf den Servierwagen gestellt hatte, beugte er sich zu ihr herüber: »Sie haben sich wohl verirrt?«

Noch bevor sie herunterschlucken und antworten konnte, brachte er in rücksichtsvoll gedehnten Silben vor, dass die Spartakiade-Teilnehmer im Speisesaal A verköstigt würden: »Ver-steh-en Sie?«

»Die Etagenfrau hat mich hierhergeschickt«, antwortete sie und deutete auf ihren Zimmerschlüssel. »Ich bin verspätet eingetroffen und deshalb offenbar fernab der anderen untergebracht.«

»Dann wird wohl alles seine Richtigkeit haben«, erwiderte der Kellner, woraufhin er, nunmehr behände, zwei neue Gedecke auf den Nachbartisch stellte und den Servierwagen in die Küche schob. Mireya spülte die letzten Bissen Brot mit Tee hinunter, verschlang im Gehen noch eine sahnegetränkte Oladja.

Obwohl die Wettkampfteilnehmer unter Aufsicht ihrer Trainer und Betreuer Zurückhaltung zeigten, brodelte es im Speisesaal A wie in der Kantine eines riesigen Ferienlagers. Geschirrklappern, Fußscharren, Schlürfen und Schnäuzen, nervöses Flüstern in mindestens fünfundzwanzig natürlichen und künstlichen Sprachen: kulinarische Mäkeleien, Kalauer und Kostproben genialischer Ideen, vorsorgliches Groß- oder Kleinreden der Favoriten, Codesequenzen, Spekulationen über Taktfrequenzen sagenumwobener Prototypen, nie abreißende Kontroversen über die Aussprache ausländischer Akronyme, sowie die obligatorischen Gerüchte über vorab durchgesickerte Wettkampfaufgaben und deren Lösungen – dies alles summierte sich zu einem solchen Geräuschpegel auf, dass Mireya die polnische Jugendmeisterin überhörte. Doch die sprang auf und schnitt Mireya den Weg ab: »Du bist da. Wie wunderbar«, zwitscherte sie auf Russisch. Die mittlerweile siebzehnjährige Halina Łukasiewicz war hager aufgeschossen und trug ihr Haar streng gescheitelt, zu zwei seitlichen Achterknoten hochgesteckt. Nur ihre dünne Stimme erinnerte noch an die kleine Halinka: »Ich dachte schon, ich würde dich dieses Jahr gar nicht wiedersehen.«

»Ach was! Hast du etwa meinen Brief nicht bekommen?«

»Doch, doch, habe ich. Und? Lief alles glatt? … Super, gratuliere! Komm, lass dich umarmen. Kandidatin der Wissenschaften, großartig. Aber sag mal, was ist mit―«, setzte sie gerade zu fragen an, als ihr die polnische Mannschaftsbetreuerin auf die Schulter tippte: »Idziemy!«

»Du, ich muss los. Wir sehen uns später, ja«, sagte Halina. »Du musst mir unbedingt erzählen, was da passiert ist!«

»Klar, mach ich«, rief Mireya ihr hinterher.

An keinem der Tische sah sie einen kubanischen Spartakiden, nein, nicht einmal Eduardo, obwohl doch der Lockenkopf des Trainers alle anderen im Saal überragen müsste. Vermutlich stehen sie längst vor den Wettkampfsälen, kombinierte Mireya: Nachdem die kubanische Auswahl bei der letzten Spartakiade zwölf Punkte verloren hatte, weil die Fernández-Zwillinge zu spät zu einem der Wettkämpfe gekommen waren, würde Eduardo diesmal sicherlich ganz besonders auf Pünktlichkeit bedacht sein.

Am Ausgang sammelten sich die deutschen Juniorprogrammierer zum Abmarsch, was vom angolanischen Trainer als untrügliches Zeitzeichen gedeutet wurde. Um dem Andrang vor den Aufzügen auszuweichen, nahm Mireya die Treppe hinab in die Hotellobby.

Über dem Durchgang zum Kongressgebäude hieß ein Spruchband die Teilnehmer und Besucher der II. Internationalen Spartakiade junger Programmierer willkommen – wobei die Ordinalzahl durch ihren frischeren Weißton hervorstach. Im Vestibül der Wettkampfstätte standen vier Spielautomaten. Über deren Münzschlitzen klebten Banderolen, die darauf hinwiesen, dass es sich um Ansichtsexemplare handelte: Berühren verboten! Wandzeitungen würdigten die Sieger der Spartakiade von 1981 und belegten mit Sequenzen preisgekrönter Programmcodes den beeindruckenden Leistungsstand aller Leistungsklassen. Großformatige Plakate aus allen Teilnehmerländern beschworen die Bedeutung der Informatik im Kampf für Frieden und Sozialismus.

Immer mehr Jugendliche strömten in das Vestibül und reihten sich je nach Altersgruppe in eine der Warteschlangen ein. Halina, die vor der verschlossenen Tür des Hauptsaals stand, winkte Mireya heran. Die aber hielt nach weiteren bekannten Gesichtern Ausschau, drängelte sich mitten durch die Warteschlangen. Der ungarische Trainer, dessen vormals melierter Bart in diesem Jahr pechschwarz glänzte, hob den Zeigefinger zur stummen Schelte. Auf ihre Frage hin zuckte er mit den Schultern. Der vietnamesische Trainer schaute Mireya betroffen an und verwies sie mit höflicher Geste an seinen rumänischen Kollegen. Der verpasste allerdings gerade einem seiner Schützlinge eine Standpauke oder versuchte, diesem eine Sonderportion Kampfgeist einzuimpfen. Mireya stellte sich am Informationsstand an. Sie wäre als Übernächste an der Reihe gewesen, hätte nicht zuvor das Organisationskomitee das Vestibül betreten. Der Vorsitzende Sowakow reckte die Hand empor – schon teilte sich die Menge. Gemessen schritt er durch das Spalier nervöser Spartakiden. Als er Mireya erblickte, hielt Sowakow inne und blinzelte irritiert über den Brillenrand. Er hob noch einmal die Hand, um einen Seitenpfad zu ihr zu öffnen, doch sein Assistent bremste ihn mit einer knappen Bemerkung. Der Vorsitzende zeigte sich einsichtig. Er bedachte Mireya mit einem Nicken und verschwand mit seinem Gefolge im Hauptsaal. Augenblicke später reckte ein Schiedsrichter den Kopf aus der Tür und gab die Anweisung, alle Wettkampfsäle zu öffnen. Die Warteschlangen kamen in Bewegung. Entgegen dem Strom der Spartakiden steuerte Sowakows Assistent auf Mireya zu. Die Strapazen der gestrigen Eröffnungsfeierlichkeiten waren ihm deutlich anzusehen.

»Wirklich bedauerlich«, stieß der aschfahle Radionzew anstelle einer Begrüßung hervor.

»Wie bitte?«

»Ich sagte, es ist außerordentlich bedauerlich, dass wir auf die Teilnahme Ihrer Mannschaft verzichten müssen«, sagte er.

»Wie kommen Sie denn darauf, Genosse Radionzew?«

»Wir wissen leider auch noch nicht viel mehr, als―« Radionzew geleitete sie behutsam am Ellenbogen beiseite: »Bislang wurde uns lediglich mitgeteilt, dass die gesamte Mannschaft unmittelbar nach der Landung in Quarantäne verbracht werden musste. Das ist ein schrecklicher Schlag. Für die gesamte Spartakiade«, seufzte er.

»Aber weshalb denn in Quarantäne? Wie geht es ihnen?«

»Es tut uns außerordentlich leid, aber mehr wissen wir wirklich nicht. Irgendeine epidemische Tropenkrankheit, vermutlich. Bislang hat man uns noch nicht einmal übermittelt, in welches Krankenhaus sie eingewiesen worden sind. Aber ich verspreche Ihnen, noch heute Abend genauere Erkundigungen einzuholen. Ach, bevor ich es vergesse, hier sind die Coupons für den Imbissstand … Jetzt bitte ich Sie allerdings, mich zu entschuldigen, gleich beginnt die erste Runde.«

»Aber es muss doch etwas geben, was ich tun kann! Sie erwarten doch nicht, dass ich einfach hier herumstehe und warte.«

»Nein, nein – natürlich nicht«, erwiderte der Assistent: »Wenn ich richtig gesehen habe, sitzt die Fremdenführerin Ihrer Mannschaft in der Hotellobby. Von ihr könnten Sie sich doch ein bisschen in unserem schönen Moskau herumführen lassen. Morgen sind wir dann schlauer«, krächzte Radionzew, und schon war er in den Saal entschwunden.

Fassungslos starrte Mireya auf die Listen neben der Tür, auf denen die Spartakiden nebst ihren Sitzplatznummern verzeichnet waren. Dort standen sie alle in grauer Durchschlagfarbe: von Arango, Onelio über Cortadera, Iván bis hin zu Vázquez, Manolo – noch hatte niemand die einundzwanzig kubanischen Teilnehmer gestrichen. Aus dem Lautsprecher über der Tür ertönte die Spartakiadehymne. Ein paar Jugendliche am Schlangenende verloren die Nerven und schon kam es vor Eingang D zu einer Stauung, die von einem Betreuer aufgelöst werden musste. Ein Fotograf hetzte durch das Vestibül, erreichte den Hauptsaal gerade noch rechtzeitig, bevor die Hymne verstummte. Tür um Tür wurde geschlossen. Unterdessen war es irgendjemandem gelungen, einen der unbeaufsichtigten Automaten in Betrieb zu setzen. Die Banderole lag am Boden. Um das fiepende Ausstellungsstück Lotse scharten sich Enthusiasten ohne Mannschaftsabzeichen, vom Trubel angelockte Hotelgäste vermutlich. Mireya schlenzte die zerknüllte Banderole gegen die Wand. Nein, die Rolle einer Übersetzerin, die kein einziges Wort zu übersetzen haben wird, gefiel ihr überhaupt nicht.

Im hintersten Winkel der Hotellobby fand sie die Fremdenführerin, die dort selbstvergessen in einem Bildband blätterte. Mireya erkannte die modebewusste Mittdreißigerin sofort wieder: Diese war bereits 1981 der kubanischen Auswahl zugeteilt gewesen. Aglaja Andrejewna Krasawtschikowa hingegen berief sich auf die Unzahl alljährlich betreuter Reisegruppen, die es ihr unmöglich mache, sich an jedes einzelne Gesicht zu entsinnen. Sie hielt Mireya mit Moskaus Kunsthandwerklichen Schätzen auf Abstand – gerade so, als gehe auch von der Fachübersetzerin der kubanischen Auswahl Ansteckungsgefahr aus. Diesbezügliche Fragen parierte die Krasawtschikowa mit dem spröden Einwand, dass Seuchenschutzmaßnahmen nicht zu ihrem Spezialgebiet zählten. Da Mireya beharrlich weiterbohrte, verwies die Führerin auf das Organisationskomitee der Spartakiade: Genosse Radionzew sei für das Wohl der Teilnehmer zuständig und werde auch in dieser Angelegenheit weiterhelfen können. Damit hielt sie das Thema für abgeschlossen und konnte sich endlich bücken, um den Burda-Schnittbogen aufzuheben, der aus dem Bildband gerutscht war. Behutsam lenkte Aglaja Andrejewna das Gespräch in touristische Bahnen. Sie bestärkte Mireya in ihrem Standpunkt, unter den gegebenen Umständen heute keine der Sehenswürdigkeiten im Zentrum zu besichtigen, empfahl ihr, sich im nahegelegenen Park der WDNCh von der weiten Anreise und von der Hiobsbotschaft zu erholen. Dabei legte sie ihr insbesondere den goldenen Brunnen der Völkerfreundschaft ans Herz: Dieser zeige Bäuerinnen aus allen Unionsrepubliken in detailgetreu modellierten Trachten.

»Ein echter Hingucker. Sie werden beeindruckt sein!«

Nunmehr heiter gestimmt packte die Führerin den Bildband in ihre Umhängetasche und verabschiedete sich in einen frühen Feierabend.

Während Aglaja Andrejewna zu den Aufzügen stöckelte, wandte sich Mireya an einen der Rezeptionisten. Sie bat ihn, eine Verbindung mit der Auslandssektion von INDER anzumelden, aber ein Blick auf die Uhren hinter dem Empfangstresen erinnerte sie daran, dass in Havanna in den nächsten Stunden niemand abheben würde. Bis über der Karibik die Sonne aufgegangen sein wird und eine für dienstliche Angelegenheiten angemessene Höhe erklimmt, müsste es doch möglich sein, hier vor Ort bereits die dringendsten Fragen geklärt zu haben. Dafür, so hätte ihr Onkel Leonardo gesagt, haben uns unsere Mütter schließlich mit Stimmbändern geboren – um Boleros zu singen und Fragen zu stellen. Und tatsächlich konnte ihr der Rezeptionist drei Spezialkrankenhäuser für Kinder und Jugendliche nennen. Das in Tuschino sei zweifellos das modernste. Er selbst habe einmal mit Scharlach im Rusakow-Krankenhaus gelegen, wisse also genau, dass es dort ein Quarantänegebäude gebe. Freilich habe Moskau noch Dutzende andere medizinische Einrichtungen zu bieten. Mireya bremste den Rezeptionisten und ließ sich eine Telefonkabine für Ortsgespräche zuweisen.

Doch wie oft sie es auch versuchte: die Anschlüsse sämtlicher Moskauer Kliniken waren beständig besetzt – lediglich zum Tuschinskaja drang sie nach zahlreichen Versuchen durch. Dort aber wusste man weder etwas von der kubanischen Jugendauswahl noch von irgendeinem in Moskau gemeldeten Verdacht auf Tropenkrankheit. Wohin sie sich in einem solchen Fall wenden müsse, konnte Mireya nicht mehr erfragen, da man in Tuschino grußlos aufgelegt hatte oder die Verbindung versehentlich unterbrochen worden war. Sie versuchte es noch einmal bei den anderen Anschlüssen, ehe sie unverrichteter Dinge zurück zur Rezeption ging und sich die Adressen der nächstgelegenen Krankenhäuser aufschreiben ließ.

•

Der Pförtner des Rusakow-Krankenhauses war, wie hätte es anders sein sollen, in ein tiefschürfendes Telefonat verstrickt: »Wo war sie denn, deine KLM-Reihe? Denen ist der Puck am Ende wohl zu schwer geworden? ― Ach? Wann bitte mussten wir uns das letzte Mal mit einer Bronzemedaille zufriedengeben?«

Auf Mireyas zweiten Gruß hin hob er den Blick – hob ihn gerade hoch genug, um zu erkennen, dass es sich bei dieser Störung um keine Einlieferung eines kranken Kindes handelte. Mit einem flüchtigen Fingerzeig verwies er auf das Schild neben der Sprechluke. Darauf standen die Besuchszeiten sowie zahlreiche an die Angehörigen adressierte Imperative, von deren Unumstößlichkeit ein blasser Amtsstempel kündete.

»―Myschkin, Myschkin. Hinterher ist der Russe immer schlauer! Ich sage dir, bei Tichonow, da ist die Luft raus«, wetterte der Pförtner indes weiter, »―ach was. Die sind unfähig, aus zweihundertfünfundsiebzig Millionen Bürgern den einen auszuwählen, der etwas als Eishockeytrainer taugt.«

An die Scheibe zu klopfen wagte Mireya nicht, schien diese doch lediglich von Kittklecksen und Lacknasen im Rahmen gehalten zu werden. Sie versuchte es stattdessen mit starkem kubanischem Akzent. Und tatsächlich: der Pförtner blickte diesmal weiter auf, wobei ihm offensichtlich gefiel, was er sah, denn er verabschiedete sich unverzüglich von seinem Gesprächspartner. Kaum hatte er den Hörer aufgelegt, schrillte das Telefon, doch davon ließ sich der Pförtner nicht ablenken. Die Scheibe mit den Daumen stabilisierend öffnete er das Pfortenfenster. Sein zerzauster Schopf erinnerte Mireya an eine verblühte Pusteblume – ein kräftiger Atemstoß würde ihn womöglich in einen gänsehäutigen Glatzkopf verwandeln. Der Pförtner erwiderte ihr Schmunzeln mit einem servilen Gruß und zog eine pflasterumwundene Brille aus der Brusttasche: »Verzeihen Sie! Ich würde gern mal―«, haspelte er dabei. »Gestatten Sie mir, Ihr Abzeichen in Augenschein zu nehmen.«

Nachdem er besagten Anstecker hatte begutachten können, bot er Mireya die Erinnerungsnadel Olympische Sommerspiele 1980 zum Tausch an. Ihr misstrauischer Blick brachte ihn auf die eindrucksvolle Siegesserie der kubanischen Boxer bei dieser Olympiade zu sprechen, ruhmreiche Momente, welche der Anstecknadel für kubanische Sammler doch einen ganz besonderen Wert verleihen müssten. Nichtsdestotrotz sei er bereit, sein Gebot um ein goldenes GTO-Sportabzeichen der Stufe III zu erweitern.

Dies sei als Gegenwert völlig unzureichend, erwiderte Mireya, wobei sie sich alle Mühe gab, ernst dreinzuschauen. Es gebe lediglich elf dieser Abzeichen, da die kubanische Auswahl bei der ersten Spartakiade noch recht klein gewesen sei.

»Nur ein knappes Dutzend, sagen Sie«, flötete der Pförtner. In Gedanken ging er wohl all seine Dubletten durch, eine Herausforderung, bei der ihn das Telefonklingeln so sehr störte, dass er den Hörer neben den Apparat legte. Sein nächstes Angebot quittierte Mireya bloß mit Kopfschütteln. Der Pförtner zögerte, fuhr sich mit der Hand durchs Haar – das anschließend nicht weniger zerzaust war. Als er sein Angebot ein weiteres Mal erhöhte, willigte Mireya ein, ihm das Abzeichen nach Ende der diesjährigen Spartakiade zu überlassen.

»Hand drauf«, insistierte der Pförtner. Nun, da sie das Tauschgeschäft besiegelt hatten, fand er in seine Rolle zurück. Er sank auf den Stuhl und erkundigte sich, wie er Mireya weiterhelfen könne. Den Kopf zur Seite gelegt, hörte er ihr zu.

»Nein, davon habe ich nichts gehört«, sagte er schließlich, »und glauben Sie mir, wenn wir an der Pforte es nicht wissen, dann ist eure Mannschaft hier ganz sicher nicht eingeliefert worden. Außerdem«, fügte er mit vorwurfsvollem Ton hinzu, »hat davon auch gar nichts in der Sowjetski Sport gestanden.«

Nichtsdestotrotz griff er zum Telefonhörer. Sein Gespräch mit der Quarantänestation driftete kurzzeitig zur Einschätzung des Gesundheitszustandes eines Moskauer Mittelstürmers ab, kam dann aber recht zügig zu dem Ergebnis, dass kein einziger Kubaner ins Rusakow-Krankenhaus eingeliefert worden war und dass niemand etwas über den Verbleib der jungen Programmierer wusste. Als Mireya den Pförtner fragte, wohin sie sich in einem solchen Fall wenden könne, erwiderte dieser: »Keine Bange, Mädchen, da sind Sie bei mir schon genau an der richtigen Stelle.«

Der weiße Knopf, den der Pförtner vorm Wählen drückte, schien ihm nahezu mühelos Verbindungen zu ermöglichen. Bereits eine Viertelstunde später wusste er Mireya zu berichten, dass die kubanische Auswahl in keinem der anderen Kinderkrankenhäuser lag. Und dass in der Sanitätsabteilung des Stadtsowjets wie immer niemand ans Telefon gehe.

»Und jetzt?«

»Na, die Sitzung geht weiter«, antwortete der Pförtner. Er blätterte in einem Büchlein und hatte bereits den weißen Knopf gedrückt, als er noch einmal zu Mireya aufblickte: »Nehmen Sie doch unterdessen Platz! Da, gleich um die Ecke steht eine Bank.« Zwischen den Baumwipfeln des weitläufigen Klinikgeländes ragten die Kupferdächer verstreut stehender Villen empor. Küchengehilfen karrten Kübel von einem flachen Ziegelgebäude zu einem achtgeschossigen Plattenbau. Krankenschwestern schoben Krippenwagen, in denen jeweils sechs blasse Kindern saßen, zu einem Holzpavillon. Mireya lehnte sich zurück, schaute zwischen den Ästen hindurch zum Himmel. Der Zenit war von zwei parallel verlaufenden Kondensstreifen überzogen. Ein Düsenflugzeug kreuzte diese und zeichnete so ein Doppelkreuz. Dort, in der Höhe, schien keinerlei Wind zu wehen, und so blieben die Triebwerksabgase minutenlang saubere Linien – wie weiße Leiterbahnen auf einer blauen Platine …

•

»Möchten Sie einen Tee?«

Als Mireya die Augen öffnete, war der Himmel von ausgebleichten Blumen verdeckt. Der Pförtner stand neben dem Sonnenschirm und streckte ihr ein kleines Tablett entgegen. Nachdem sie beide an ihren Gläsern genippt hatten, begann er mit seinem Rapport: Er habe sich mittlerweile bei sämtlichen Krankenhäusern innerhalb Moskaus erkundigt, doch die kubanischen Spartakiden seien in keines davon eingeliefert worden. In der Sanitätsabteilung des Stadtsowjets gehe nach wie vor niemand ans Telefon. Dennoch habe er eine gute Nachricht für Mireya: Der Chefsanitäter vom Flughafen Scheremetjewo-II sei dabei gewesen, als die kubanische Mannschaft vom Flugfeld abgeholt worden war.

»Also weiß er, wohin sie gebracht worden sind?«

»Das nicht …«

»―und was ist dann die gute Nachricht?«

Der Pförtner durchfurchte sein Pusteblumenhaar und verkündete stolz: »Jetzt kennen wir den Namen des Busfahrers, der sie abgeholt hat. Ein Bekannter des Sanitäters, verstehen Sie? Ich habe sogar schon bei ihm zu Hause angerufen. Da hat man mir gesagt, dass er nicht vor neun heimkommen wird. Für heute ist die Sitzung also erst einmal geschlossen.«

••

Stoßzeit, was für ein passendes Wort, ganz besonders hier in Moskau. Die Buchhalterinnen, die in den Waggon drängten, wussten den entbehrungsreich ergatterten Inhalt ihrer Einkaufsnetze zu schützen, indem sie die Ellenbögen abwinkelten und die Plastikkörbchen ihrer Büstenhalter als Schilde einsetzten. Ein Veteran des Vaterländischen Krieges kämpfte sich zu seinem Lieblingsplatz durch, um das ihm zustehende Recht einzufordern; der verdrängte Malergeselle kam auf Mireyas Fußspitze zum Stehen. Zwischen den Stationen entfalteten verschwitzte Sportler ihren Witz. Müde Metzger, Maurer und Monteure achteten nicht darauf, dass ihre Aktenkoffer gegen die Kniescheiben aller Umstehenden stießen. Mireya zwängte sich zur Tür, stieg um.

Moskau zerfranste – doch tauchten Halt um Halt weitere Wohnzeilen und Solitäre auf. Dazwischen mitunter eine paar Katen, wetterschwarz, windschief, aber mit Freileitungen und Antennenkreuzen gesegnet.

Bei ihrer Ankunft in der UdSSR hatte es Mireya noch erstaunt, auch hierzulande zahlreiche Häuser vorzufinden, die sich deutlich von den Zeitläuften und der Salzluft angegriffen zeigten: Manche schlicht vernachlässigt und längst reif, von einem Bulldozer niedergerissen zu werden; andere mit aller Kraft gepflegt, aber im Schatten eines Neubaus vermoost, kurz davor, mit der Böschung einer Schnellstraße zu verschmelzen. Solche Überreste vergangener Tage vermisste Mireya bisweilen auf Postkarten und auch in wissenschaftlich-fantastischen Filmen, deren Zukunftswelten oft genug aussahen, als hätten sie keine Vergangenheit, als seien sämtliche früheren Siedlungen und Städte urplötzlich versunken, durch Beton- und Glasfassaden ersetzt worden.

Die kleine Kirche hinter dieser Haltestelle hingegen, der Knüppelzaun und das als Garage dienende Kornhaus erinnerten daran, dass unter den Neubaublöcken längst vergessene Gräber liegen mochten oder eine Müllkippe aus der Zarenzeit, die verkohlten Jurten eines mongolischen Feldlagers, mühsam dem Urwald entrissene Äcker, neolithische Keramiksplitter, versteinerte Käfer, mesozoische Sedimente … Ob sich Metropolen wie Moskau, Havanna oder Dublin überhaupt in all diesen Schichten erfassen ließen? Der gewaltige Umfang des Ulysses reichte ja noch nicht einmal aus, um jedem einzelnen Türknauf in Dublin ein Wort zuteilwerden zu lassen. Eine gutgläubig nach dieser Blaupause wiederaufgebaute Stadt bliebe eine löchrige Kulisse, auf deren Friedhof nur die wenigsten Grabsteine einen Namen trügen, bliebe ein Flickwerk aus einzelnen Straßenzügen, Brücken und Fußabdrücken im Schlick von Sandymount Strand. Gleichwohl ein Zugang zu zahlreichen weiteren Schichten―

Dies war die Endhaltestelle. Als Mireya unter den letzten Strahlen der Abendsonne ausstieg, flimmerten bereits voreilige Straßenlaternen. Es roch nach Flieder und frischem Torf. Auf den Wartebänken rings um die Wendeschleife saß ein halbes Dutzend Dominospieler. Nach dem Weg befragt, mussten ihre Spielsteine als verkleinerte Ausführungen der ringsum aufragenden Plattenbauten herhalten: Hier und da ein erleuchtetes Fenster, zeigte jeder Block eine andere Augenzahl. Diese konnte sich von einem Augenblick zum anderen ändern, aber für einen groben Straßenplan reichte es allemal. Mireya dankte den Spielern und steuerte wenig später auf einen Siebenerpasch zu: Wohnblock № 49. In den gestapelten Betonrohren am Straßenrand kauerten Halbwüchsige und rauchten. Quer durch den Fußweg verlief ein Aufgrabungsschacht, der mit Wasser vollgelaufen war. Mireya balancierte über einen Holzsteg zum Eingang, schlüpfte in den schummrigen Hausflur. Der rubinrot leuchtende Rufknopf neben dem Aufzug hatte offenbar den Kontakt zur Kabine verloren. Mit einem Fluch auf den Lippen wandte Mireya sich zur Treppe. Kritzeleien auf dem Handlauf und am Wandsockel klärten sie darüber auf, dass die Hausbewohner

•