9,99 €

Mehr erfahren.

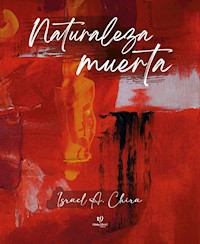

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Joaquín, un poeta y docente peruano, confiesa al inicio de su relato que siempre admiró la cultura argentina. Sin embargo, más allá de la deuda que tiene con la cultura de ese país, sobre los treinta años, y a dos años de separarse de su mujer, jamás imaginó que se hallaría en aquellas tierras una persona capaz de reconciliarlo con la vida, de rescatarlo de la quiebra sentimental en que se encontraba. Menos aún, que la conocería a través de ese ancho océano de ambigüedades y desencuentros llamado Internet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Autor: Israel A. Chira

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. Celina González Beltramone.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Chira Rodríguez, Israel Armando

E-love / Israel Armando Chira Rodríguez. - 1a ed . - Córdoba : Tinta Libre, 2019.

278 p. ; 22 x 15 cm.

ISBN 978-987-708-378-1

1. Relaciones de Pareja. 2. Novela. 3. Experiencia Personal. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,

total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor. Está tam-

bién totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet

o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad

de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2019. Israel A. Chira

© 2019. Tinta Libre Ediciones

A Sophie

Al cor gentil rempaira sempre amore

come l’ausello in selva a la verdura;

né fe’ amor anti che gentil core,

né gentil core anti ch’amor, natura.

Guido Guinizelli

Siempre admiré la cultura argentina; la idea de tener una pequeña Europa cerca me fascinaba... Cuando era niño, mi primo Pepe alimentaba la ilusión de viajar con él cada vez que llegaba de Buenos Aires. Desde que su madre se divorció de mi tío Manuel, residía en esa enorme ciudad y, aunque llevaba ya mucho tiempo en el extranjero, cada año venía a pasar las vacaciones de invierno en Lima. Entonces él me contaba que recorría, sin el permiso de nadie y usualmente de noche, una calle muy larga e insomne de trajinados cafés, librerías, teatros dedicada al comercio de la cultura, y yo lo escuchaba con ojos encandilados pues en el Perú de mi infancia no concebía que pudiera existir un lugar con calles así. La última vez que nos visitó —me parece que fue a comienzos de los noventa— le reprochó a su padre las infidelidades conyugales y el abandono de su infancia, y desde entonces nunca más he tenido noticias de él. Cada vez que pienso en mi primo, yo lo recuerdo desembarcando en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, con la pilcha y los ademanes de una estrella de rock de los ochenta. Todo en su manera de ser nos hablaba, con acento porteño, de un estilo de vida muy diferente.

Ahora estoy en condiciones de reconocer que fueron muchos los aspectos de esa cultura, tan sutilmente esbozados en la figura de Pepe, los que dejaron una profunda huella en mi etapa formativa. Desde la escuela he asociado la Independencia del Perú con una corriente libertadora que vino del sur; mi adolescencia estuvo marcada por legendarias bandas de rock como Soda Stereo y mis primeras lecturas de Borges, Cortázar y Sabato fueron lecciones de creación literaria que uno no aprende en la universidad. Y aunque el autor de Ficciones me hubiera reprochado con alguna elegante ironía la admiración que llegué a sentir por Maradona, esta alcanzó la euforia a la par de los corazones de todos los argentinos que ganaron contra Inglaterra, en el Mundial de México 86, lo que perdieron en la ominosa Guerra de las Malvinas.

Sin embargo, más allá de la deuda que tengo con la cultura de ese país, de mi solidaridad histórica con la república hermana, sobre los treinta años, y a dos de separarme de mi mujer, jamás imaginé que se hallaría en aquellas tierras una persona capaz de reconciliarme con la vida, de rescatarme de la quiebra sentimental en que me encontraba. Menos aún, que la conocería a través de ese ancho océano de ambigüedades y desencuentros llamado Internet.

Susana y yo nos conocimos en Hi5, una de las redes sociales más populares en 2008, gracias a una amiga suya llamada Mariana, quien poco antes había contactado por este medio a mi hermano Lalo: ambos tuvieron el mérito de haber propiciado nuestro encuentro. Ellos venían intercambiando correspondencia electrónica desde que instalamos Internet en el departamento de San Borja, y se encontraban para chatear casi a diario. Él quería viajar a cualquier parte del extranjero y ella deseaba sostener una relación a espaldas de su marido con un extranjero. Recuerdo que Lalo se jactaba por esos días de haber enganchado en la red a una preciosa rubia de ojos azules. Hasta llegó a confesarme que en más de una ocasión había utilizado a Belén, su tierna hija, para mostrarse ante la pantalla como un buen padre, cariñoso, responsable y todo eso. Le aseguraba a la argentina que llevaba algún tiempo separado, y que su desnaturalizada mujer había abandonado el hogar dejándole a la nena. Le explicó que había vuelto a vivir en la casa de mi mamá para contar con su apoyo, y que en la misma situación se encontraba su hermano, con quien dividía los gastos desde que se mudó con sus hijos en 2007. Claro que a mi sobrina la mantenía yo, pues a Lalo no se le conocían oficio honrado ni ingresos fijos y su exmujer, que a pesar de la separación seguía teniendo intimidad con él, decía que con lo que ganaba de mesera en un club nocturno de San Isidro apenas le alcanzaba para pagar el cuchitril donde vivía.

Lalo solía dormir hasta las tres de la tarde. Nadie, excepto Belén, lo molestaba en su habitación. Cada día el ritual era el mismo. Lalo se levantaba con las arcadas de la resaca y se arrastraba penosamente hasta el baño. Con una cuchara comía lo que sobraba en las ollas de la cocina cuando sentía hambre. El resto del día se sentaba a chatear, escuchando hip-hop con el volumen muy alto. En ese trance atendía varias llamadas al celular, intercambiaba una que otra palabra conmigo y se iba. Con frecuencia volvía a casa de madrugada y se anunciaba en el vecindario haciendo rugir su motocicleta, una Suzuki GSXR 600 de color azul con franjas amarillas. A veces no parecía borracho, pero se desgañitaba dando alaridos si lo increpaba porque nos había despertado. Entonces me desafiaba con tanto ímpetu que mamá terminaba llamando a la policía para evitar que la sangre, como ella decía, llegara al río.

Entre Lalo y yo había una diferencia insalvable: aunque tuvimos la misma crianza, entendíamos la vida de manera no solo distinta sino opuesta y, lamentablemente, la violencia de nuestro último pleito terminó con el remate del departamento de San Borja y la dispersión definitiva de nuestra familia. Así perdí, a mediados de 2008, el apoyo que había tenido para criar a mis hijos. Ellos volvieron con Nisciel (con lo que me había costado recuperarlos), pero los recogía al otro lado de la ciudad para que estuvieran el fin de semana conmigo en un pequeño departamento que arrendé en el Cercado de Lima. El dolor que experimenté solo se comparaba con la primera vez que los apartaron de mi lado. Me consolaron los aforismos de un filósofo rumano que por entonces leía: La soledad no te enseña a estar solo, sino a ser único.

A pesar de lo que ocurrió, y del rencor que hasta ahora siento, creo que sigo en deuda con Lalo. Por él encontré a Susana, o Sandra como la conocían en Coronel Suárez, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires. Algunos años atrás hubiera sido poco probable que dos personas como nosotros, cuyas experiencias de vida recorrían trayectorias paralelas en naciones distintas, se conocieran al fin, y si no fuera por Internet y la complicidad de Lalo y Mariana, yo jamás hubiera encontrado el amor de Susana en ese recóndito lugar.

Susana recuerda que debido a la insistencia de Mariana se animó a contactarme mediante Hi5. Andaba desilusionada en aquella época porque después de haberse recuperado de su divorcio había sufrido una decepción amorosa con un español que conoció en el chat. Luego de meses de relación a distancia, logró acceder a la cuenta de este donjuán cibernético y descubrió que la estaba engañando con otros contactos. Aunque nunca se conocieron en persona, terminaron muy mal. Así las cosas, le expresó a Mariana su desencanto diciéndole que se negaba a conocer al hermano de Lalo mediante una red social. Un paso adelante, Mariana insistía. Le contó que una tarde, cuando intentaba comunicarse con Lalo, había logrado conversar por teléfono conmigo. A través de la línea confirmó que yo tenía dos hijos y que, al igual que Susana, llevaba separado de mi pareja hacía rato. Le comentó la excelente impresión que tuvo. Subrayó que le parecía un hombre amable y sencillo, y le resultó sorprendente que hasta fuéramos del mismo signo. Solo entonces tuvo la convicción de haber encontrado la solución para el mal de amores que padecía su amiga:

—¡Sandra —le dijo—, es el hombre ideal para vos!

Esto último, según Mariana, terminó de entusiasmar a su amiga. También cometió la infidencia de contarme, otro día en el Messenger, que Susana se había creado una cuenta en Hi5 para intentar contactarme (desde entonces, Sandra empezó a llamarse Susana). Susana revisaba con minuciosidad cada aspecto de mi perfil y releía las expresiones cariñosas que tenía para con los seres que amaba en cada una de las imágenes que subí a mi álbum de fotos. (Me cuesta explicar los misteriosos mecanismos del amor a través de Internet; por eso prefiero contar llanamente lo que pasó). Al principio, Susana solía dejar algunos piropos en las fotografías de mis hijos como qué bombonazos de nenes tenés o salieron igual al padre y cosas por el estilo. Después de constatar en la red social que yo era un padre soltero, trató de conseguir mi correo electrónico por intermedio de Lalo, aprovechando uno de los encuentros en el Messenger que este sostenía con Mariana cuando su marido salía de casa. De ese modo podríamos dar el primer paso: chatear para conocernos mejor. Lamentablemente el celoso de Lalo se puso en guardia. Sospechó que la supuesta amiga de Mariana no era más que un ardid para disimular sus auténticas intenciones: contactar al hermano mayor y despreciarlo a él. Eso explica, al menos en parte, la necedad de su reacción: estuvo áspero con Mariana y fue grosero con Susana cuando intervino en el chat para solicitarle mi e-mail. He visto a Lalo mostrarse arrogante con las mujeres y burlarse de ellas sin miramientos, en casa era capaz de ofender a mamá con palabras hirientes como lo hacía mi padre y alguna vez hasta fue arrestado por agredir a su mujer en la vía pública. Supongo que algo vulgar tuvo que hacer o decir en aquella oportunidad para que la delicada Susana, con quien apenas había cruzado un par de palabras, cerrara la sesión del Messenger espetando: «¿Sabés qué? ¡Metete el correo en el culo!».

LA LUNA QUE MIRO

Noche de estrellas en el valle de Lima;

la luna que miro me observa sin ti.

Ciega de sueños, una lánguida luz

recorre el convexo cristal de mi sexo,

sembrado de enigmas, surcado de sombras.

Y yo me pregunto si alguna doncella

vestida esta noche de novia hasta el alba

se preña de angustia esperándome así.

Porque las sombras preceden a la luz definitiva,

porque este cuerpo estalla como el sol del universo,

bien sea venida la alborada que reúna

este ingrato amor con nuestros restos.

[Blog: post del 25 de abril de 2008]

Por otros medios llegamos a nuestra primera cita en el chat. Días atrás, Susana me había dejado un escueto mensaje en Hi5 excusándose por haber tomado la iniciativa. En dicha misiva expresaba su interés por entablar una relación de amistad conmigo y sugería el atajo del Messenger para salvar las distancias. Pensé que sería inofensivo intentarlo. El 5 de abril de 2008 no estaba claro si utilizaríamos la webcam. Al iniciar la sesión, le pedí que no solicitara el intercambio de imágenes porque estaba convencido de que estas cámaras distorsionaban la apariencia real de las personas. De manera que la cita empezó con un intercambio de textos a ciegas con el objetivo de conocernos, como entonces creía, mucho mejor.

En la primera cita hablamos de todo un poco, procurando contrastar las impresiones que habíamos tenido uno del otro a través de la red social. Conversamos del clima, de la cultura peruana, de las costumbres argentinas, de nuestros hijos, de la economía, en fin, de lo dura que estaba la vida. Poco a poco, como al compás de una danza, la conversación fue ganando en fluidez y soltura lo que iba perdiendo en discreción. Susana me comentó entonces los pormenores de su divorcio, y yo tuve la sensación de que habíamos experimentado más o menos lo mismo en circunstancias distintas.

Ella vivía en una casita de barrio que sostenía con su trabajo de empleada doméstica. En su país la situación la clase trabajadora es muy diferente. Por eso contaba con los recursos necesarios para criar a sus hijas, a pesar de la magra pensión de alimentos que percibía. Me dijo que siempre tuvo la sospecha de que el marido la engañaba con otras mujeres, pero la gota que colmó el vaso fue cuando lo encontró en su dormitorio tocándose el miembro mientras chateaba con su amante. Una infidelidad como esa, aunque virtual, también castiga el alma. La humillante escena, repetida en su mente, la habría devuelto a la depresión constitutiva de su niñez. Le tomó varios meses recuperarse con terapia y medicina que le prescribieron en un consultorio psiquiátrico. Susana me cuenta que durante los meses de la separación andaba como sonámbula mientras realizaba los quehaceres domésticos. En ocasiones trastabillaba en la calle y caía de bruces en el asfalto. Entonces regresaba sangrando y se refugiaba en su dormitorio hasta quedarse profundamente dormida. En sueños solía evocar las patadas en la cola que un día le propinó su padre, un suboficial de la Armada Argentina, de camino a una clínica del centro de la ciudad, porque había levantado fiebre de madrugada y le había provocado una disputa con su mujer: ninguno de los dos quería levantarse para llevarla a la guardia. Cuando llegaron al nosocomio, su viejo le preguntó si aún se sentía mal como para entrar. A causa de las patadas, y tiritando de frío, Susana se había orinado en la bombacha. Recuerda que con ocho años de edad sintió vergüenza de que los médicos la vieran así. También experimentó culpa por haberles ocasionado el pleito a sus padres. Así que mintió:

—Pa, no quiero entrar. Ya me siento bien.

—¡Viste que no era para tanto, borrega de mierda!

Al despertar de este sueño recurrente, Susana todavía escuchaba la voz metálica del militar reverberando en su cabeza y se veía retornando con él de la mano al humilde conventillo que era su hogar por las calles húmedas de Punta Alta, su ciudad natal. Con la primera luz del día se levantaba y enjuagaba las sábanas que olían a orina en el jardín de su casa. Las refregaba en silencio —en un baldecito con agua fría— para que no se despertara el marido, quien se había instalado en el galpón en tanto se resolvía lo del divorcio. Ni despierta ni dormida, hasta donde recuerda, encontraba un minuto de paz. Una helada noche de julio, en el paroxismo de su depresión, se tomó de una las pastillas prescritas por el psiquatra y se desvaneció en el cuarto de baño. Su hija mayor, que por entonces tenía quince, la encontró desmayada en la ducha y le suplicó a su padre que la socorriera. Santiago minimizó lo ocurrido diciendo que su mujer estaba loca, que solo buscaba llamar la atención. Ante la insistencia de las nenas (también se sumó la que tenía once), salió a regañadientes del galpón y, al ver que su mujer no reaccionaba, decidió llevarla en su camioneta a la guardia. Los médicos que atendieron a Susana le salvaron la vida, pero el incidente dejó secuelas en su organismo hasta la fecha difíciles de sobrellevar. Su psicóloga le aconsejó, en cuanto volvió a terapia, que se alejara de todo lo que le hacía daño. Le dijo que se concentrara en sus hijas, que ya era hora de girar en sentido contrario al de la espiral de violencia doméstica en que habían caído la abuela y su madre en la historia familiar.

El 28 de diciembre de 2006 un tribunal de Bahía Blanca dictó por fin la sentencia de su divorcio. Susana recibió con escepticismo la llamada de su abogado ese mismo día. Había esperado tanto que la noticia le resultó difícil de asimilar. Santiago se resistió a acatar el fallo de la justicia. Pasaron algunas semanas antes de que el juez ordenara a la policía su desalojo. «Ahora mis hijas están mejor —escribió Susana antes de despedirse y cerrar la ventana del chat—. Ya se habían dado cuenta de lo que el padre hacía en Internet y les estábamos dando un mal ejemplo».

En la primera cita hablamos principalmente de ella y, al hacerlo, parecía que hubiéramos estado hablando de mí; así reviví la madrugada del desengaño... Poco después de la medianoche, me levanté para apagar el celular de mi esposa: el timbre de un nuevo mensaje me había despertado. No figuraba el nombre del remitente; al parecer, el SMS había sido enviado desde Internet. Leí desconcertado lo que decía: «¿Por qué ya no quieres verme?...». Las cosas dicen y esconden, y también dicen por lo que esconden, recordé al psicoanalista francés y entreví con espanto lo que venía. Desperté a Nisciel y empezó el interrogatorio. Discutimos sentados, uno frente al otro en el comedor, apenas iluminados por un exhausto rayo de luna que se filtraba entre las cortinas de la ventana. Los chicos dormían con la puerta cerrada en la habitación contigua. La discusión se prolongó hasta las cinco de la mañana. Al fin, despejando las lágrimas de sus ojos, Nisciel confesó.

Me dijo que había salido con un compañero del supermercado donde ella impulsaba la venta de un producto. Desde comienzos de abril mi mujer alternaba el empleo con los estudios en la universidad. Corría el año 2006. Precisó que el sujeto la acompañaba después del trabajo hasta el paradero del autobús y que, un par de veces, se habían desviado del camino para comer hamburguesas y conversar. Entonces comprendí que no había pisado desde el inicio de clases la facultad. Jamás conocí al galán ni conseguí que Nisciel revelara su nombre. Me dijo que se besaron únicamente, que nunca tuvieron intimidad. Quise creerle al menos eso. Entonces, lloré. Lloré en silencio para que no se despertaran mis hijos. Lloré amargamente e imaginé cómo se vería el departamento sin los juguetes regados por todas partes. Todo mi mundo, el mundo que habíamos construido juntos, se desplomó en un instante como un edificio. Mi mujer intentó aún rescatarme de entre los escombros. Confundido retrocedí y la aparté de mi lado. La repudié como nunca antes lo había hecho con nadie. Solo quien haya estado en una situación parecida podrá comprender la náusea y el vértigo que sentí. En ese trance opté por una separación civilizada pero definitiva.

A las ocho de la mañana ya me encontraba en un aula de la academia de la filial del San Borja explicando las características del romanticismo alemán. El calendario colgado en la pared donde estaba la pizarra se sacudía por una corriente de aire que entraba por el ventanal y me distraía. El 27 de abril, impreso en azul sobre fondo blanco, se mantenía impávido al interior del recuadro rojo de plástico. En cambio yo tiritaba de frío, me flaqueaban las piernas y ya empezaba a languidecer cuando recordé que no había probado alimentos desde la noche anterior. Y sin embargo sentía una ascua atorada en mi garganta. Mientras los alumnos copiaban de la pizarra, yo me excusaba y me dirigía a los servicios higiénicos para llorar y desahogarme (de los nervios, también me venía de vientre). A las dos de la tarde salí de clases con un terrible ardor en el esófago, y me encaminé a Surco eructando fuego. No fui a la cafetería en busca de almuerzo porque tenía la esperanza de encontrar todavía a mis hijos. Cuando entré al departamento, me abrumó de golpe la soledad. Abatido, me dejé caer en el sofá de la sala y cerré los ojos e intenté descansar. Creía que si volvía a abrirlos al cabo de un rato despertaría de esa amarga pesadilla. Pero si apenas había dormido en las últimas horas, ¿cómo podía soñar? Por otra parte, yo mismo le había dicho a Nisciel que al volver del trabajo me mudaría; y que si ella decidía marcharse antes, llamara a sus padres para que la ayudaran a recoger sus pertenencias. Como no hallé alternativa, asumí que se llevaría también a los chicos. Conque dejé una nota en la mesa del comedor que decía: «Lo que un día me diste, ahora me lo arrebatas. ¿Cómo pudiste, Nisciel? Cagaste donde comías». Ella se despidió con una patética carta que abandonó en la cocina, la misma que consumieron las llamas donde arrojé el álbum de matrimonio en medio de un comedor saturado de cenizas.

Algún tiempo después se vendió el departamento cuya hipoteca a duras penas pagábamos todavía, concilié una pensión de alimentos y me convertí por un tiempo indefinido en otro inquilino precario de este mundo.

FLOR DE AZUCENA

Oh Susana, flor de azucena,

cada mañana deshojo el árbol del tiempo

esperando tu pronta venida:

campanas de nubes/ flores del cielo

Y yo les pregunto a las últimas aves

gimiendo triste

volando grave

quién podrá detener la lluvia ahora

[Blog: post del 5 de mayo de 2008]

Llegué tarde a mi segunda cita en el chat. Susana y yo habíamos acordado conectarnos cada fin de semana. Sin embargo, por razones de índole laboral (ella tenía que cuidar a una nena en el chalé de una familia acomodada), el encuentro del 12 de abril se postergó hasta el sábado siguiente. En ese lapso de tiempo, suficiente para que el amor si era honesto cuajara, intercambiamos abundante correspondencia electrónica. El 19 de abril, en efecto, llegué retrasado a mi cita porque minutos antes me habían cortado Internet por falta de pago y tuve que recorrer las calles laberínticas de la urbanización hasta encontrar una de esas cabinas públicas que la gente ocupa ansiosa como si fueran oráculos. Mi situación económica se estaba poniendo crítica.

En enero de 2007 Nisciel me dejó a los niños con el propósito de retomar sus estudios en San Marcos. Había conseguido un empleo de cajera en un banco y, por el problema de las distancias, andaba complicada de tiempos y en marzo se le iba a complicar aún más ya que empezaba el colegio. Con tal de tener a mis hijos conmigo, no le exigí una pensión de alimentos como correspondía. En casa tampoco contaba con el apoyo de Lalo: desde que me mudé tenía que correr con los gastos prácticamente solo. En la academia las horas de enseñanza se habían cortado por la mitad debido a la recesión que atravesaba el país, y yo cobraba por hora dictada entregando a cambio deslucidos recibos por honorarios. Y es que la mayoría de los profesores de las academias trabajábamos así, sin un contrato. Carecíamos de seguro social, vacaciones y aportes para nuestra jubilación. Por eso, cuando algún colega se enfermaba o moría, hacíamos una colecta para aliviarles los gastos a sus deudos. El problema radicaba en que las academias, aunque se constituían legalmente como instituciones sin fines de lucro, en la práctica se manejaban como lucrativos negocios que defraudaban al fisco. La incapacidad en el manejo económico de los gobiernos democráticos de los ochenta y la espiral de violencia en la que había caído el país a principios de los noventa nos habían llevado a calcar, con intereses mezquinos, un modelo económico neoliberal que no solo desatendía la enorme informalidad de la economía peruana, sino que descuidaba la salud y la educación pública, y sumía a la sociedad en una terrible crisis moral circundada por un grueso cinturón de pobreza. El análisis de la historia de Perú, el sangriento conflicto entre el Estado y las guerrillas, me habían enseñado que con la corrupción enquistada en el aparato estatal (pasamos de los hechos de corrupción a una corrupción estructural desde el autogolpe de Fujimori) y el extractivismo supérstite, en democracia o bajo la férula de una dictadura, ningún gobierno sería capaz de conjurar en esta república criolla la miseria en la que vivían amplios sectores populares, conformados mayoritariamente por mestizos e indígenas.

En este punto de la conversación, Susana me interrumpió para comentar que el conflicto entre la presidenta por la que ella había votado y los poderosos terratenientes y empresarios de la oligarquía, el núcleo duro que controlaba la principal producción agraria, le estaba generando una nueva crisis a la Argentina. Le dije que me había informado sobre el particular en medios alternativos a los dominantes a través de Internet. Era cierto que había seis causas de corrupción en curso, atribuidas a funcionarios del gobierno anterior, pero nada de esto empañaba la enorme transformación conseguida gracias a un modelo de crecimiento con inclusión social adoptado desde el 2003. Efectivamente el país se encontraba paralizado desde el 13 de marzo, cuando se inició la protesta del sector agropecuario contra el incremento de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol. Los cacerolazos eran frecuentes en Buenos Aires y los cortes de ruta venían ocasionando el desabastecimiento general de las provincias. En el corto plazo, el paro agropecuario provocó la suba de los precios de los alimentos. Y de acuerdo con el Gobierno, el aumento de las retenciones buscaba impedir justamente que los alimentos alcanzaran precios exorbitantes, al desvincular los precios nacionales de los internacionales. Era la mejor solución para evitar un proceso inflacionario, en opinión de varios economistas. Cristina Fernández de Kirchner insistía en que el gobierno captase la diferencia entre el precio local y el externo, de modo que fuera indiferente abastecer al mercado interno o exportar. «En definitiva —le dije yo—, la clase trabajadora que, contra la opinión de los capitalistas constituye el motor de la economía, es la que siempre sufre las consecuencias». Susana me dijo que había tenido que suspender el servicio de cable y el de Internet. Su economía doméstica, según precisó, estaba muy resentida.

Así, hablando de la estrechez económica y de la coyuntura política, habíamos retomado nuestro contacto en la red, ahora desde cabinas públicas.

En otro momento de la conversación, Susana observó que le faltaba una imagen personalizada a mi ventana del Messenger y sugirió que colocara mi fotografía en lugar de un patito. Me excusé recordándole que me encontraba en una cabina pública. De pronto apareció en la pantalla el ícono de un archivo (era una imagen mía) que ella había bajado desde mi Hi5 para que la descargara. Mientras se realizaba la operación, Susana se disculpó para ir a los servicios higiénicos y yo recordé con nostalgia la tarde soleada en que mi hermana me sacó esa foto.

Flor, mi hermana, era una bailarina muy talentosa que se había abierto camino de a pocos en el mundo del espectáculo. Me tomó la fotografía el 16 de febrero de 2007, en la víspera de mi cumpleaños. Era una toma de cuerpo entero que tenía de fondo el sauce llorón que me vio crecer en un parque muy lindo de Jacarandá, la urbanización contigua a las Torres de San Borja. Ese día —hacía un calor sofocante y en el cielo se desgajaban escasas nubes—, salí preocupado de la academia porque se me había hecho tarde para relevar a mamá en el cuidado de mis hijos. Por suerte, Flor llegó de visita al mediodía y los llevó al parque después del almuerzo con la promesa de comprar helados. De manera que mi vieja pudo salir a las tres como siempre y realizar los preparativos de su modesto negocio. Ella sacaba al atardecer un carrito con el que vendía sándwiches hasta la medianoche. Su punto de venta era una esquina muy concurrida de la urbanización, que tenía enfrente un mercado y una panadería, lo cual agilizaba sus trámites. Durante los meses de la separación, mi vieja se vio en la necesidad de arreglárselas sola para sacar adelante a sus hijos. Mi viejo se las arregló, con la ayuda de un tinterillo, para reducir al mínimo su cuota alimenticia. En el juicio alegó que tenía otra mujer y que esperaba con ella un hijo. Luego supimos que tenía más hijos, siempre con una mujer distinta, y que ninguna había logrado ganarle un juicio.

A mis otros hermanos los conocí ya de adulto. Llegué a tener trato con tres de ellos: Olenka, Chiara y Chicho. Olenka, cinco años menor que yo, era muy baja y raquítica. La secuela de una desnutrición infantil le acarreaba dificultades de inserción laboral, según declaró en Laura en América, un reality show muy sintonizado a finales de la década de 1990. La conductora, que era abogada, presentó en su programa casos de hijos no reconocidos. El caso de Olenka era patético: recuerdo que Laura, mirando a la cámara, insultó y amenazó a mi papá con llevarlo a juicio. De ese modo el Perú conoció su drama... En 1978, su madre, una preciosa morena de ojos saltones llamada Pilar, fue coronada como la reina de la Valentina de Oro. El prestigioso concurso de folklore negro promovía guapas bailarinas que luego incursionaban en el campo profesional. Un año después, mi papá conoció a Pilar en el contexto de un agasajo que hizo la Coca-Cola por el Día del Trabajador. Sin más comenzó el romance, pero no duró nada. Mi viejo dejó a Pilar en cuanto ella le dijo que estaba encinta. Olenka creció en Carmen de La Legua-Reynoso, uno de los siete distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao. Conocí el populoso distrito buscando a Olenka. Tras ver el programa, me había propuesto encontrarla. En mi tercera incursión, un chiquillo del barrio que conocía a mi hermana me llevó a su casa. Era un casa rosada, de quincha y adobe, emplazada casi en la esquina de una calle de tierra. Olenka no estaba, pero conversé con Pilar y le dije que volvería en una fecha determinada. Llegado el día, le pregunté a mi mamá si me acompañaba y dijo que sí. Debo reconocer que mi vieja se comportó a la altura de las circunstancias; fue muy generosa y humana, y desde el principio acogió a Olenka como a una hija, al igual que lo haría con mis otros hermanos de padre. Chiara, también de origen humilde, venía con frecuencia a la casa. Y a Chicho le ofreció hospedaje cuando vino desde La Libertad a probar suerte en Lima. En aquel entones era muy joven. Chicho no se sintió cómodo en la capital y regresó a su natal Laredo, un pueblo muy pobre situado en la zona rural de Trujillo. Mi vieja recibe aún sus llamadas y, de vez en cuando, una que otra encomienda con dulces y réplicas de artesanías de la cultura moche.

Después del divorcio, mi mamá trabajó como empleada doméstica (tenía la secundaria incompleta), pero muy pronto aprendió que en este país se combatía mejor la pobreza con un negocio ambulante. Pese a las restricciones del comercio ambulatorio en San Borja (sufría el hostigamiento de municipales que pedían coimas), mi vieja logró con el carrito de sándwiches que mis hermanos y yo termináramos el colegio. En 1994 postulé a San Marcos y, tras rendir el examen de admisión, alcancé una vacante en la Escuela de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. El primer año pude compaginar mis estudios con uno que otro cachuelo para costear los pasajes. El campus quedaba a varios kilómetros de San Borja y con frecuencia tenía que tomar dos micros. En enero de 1995 salí a vender raspadillas en la vía pública. Trabajé muy bien hasta finales de abril ya que el otoño fue caluroso y las clases de Literatura, a partir del segundo año, se dictaban de noche. En mayo tuve que reorganizar mis horarios con el fin de comenzar con la venta de sándwiches, así que reemplazaba a mi madre en la esquina de lunes a viernes desde las diez de la noche. Gracias al negocio ambulante pude contribuir con la economía familiar y costear mis estudios, pues con mi viejo ya no se contaba.

Él quería que yo estudiara Derecho en la Universidad Católica, pero advirtió que si elegía Literatura de ningún modo me apoyaría. Cumplió cabalmente su admonición. Hasta que no trabajé en la misma institución donde me preparé para ir a San Marcos, no mejoré mi situación económica ni pude concluir la carrera. Fui tutor de Atenea en 1999 y, a comienzos del año siguiente, empecé a ejercer la docencia. En general obtenía puntajes aprobatorios en las encuestas. Las encuestas se realizaban entre los alumnos para evaluar el desempeño docente, estaban a cargo de los administradores de las filiales y eran cruciales en la asignación de horas de clase. En gran medida los resultados de esta herramienta dependían de la subjetividad del alumnado y así, por ejemplo, cualquier colega que no gozara de la simpatía de un grupo podía desaprobar y perder la posición que tenía en el ranking de la filial, documento en virtud del cual recibiría la carga horaria en el ciclo siguiente. Consciente de mi precariedad laboral, decidí prepararme para ocupar algún cargo administrativo en la empresa. En diciembre de 2001 concluí un diplomado en «Gestión y Administración de Empresas Educativas» en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De 2002 a 2004, me desempeñé como director de uno de los primeros colegios que fundaría la asociación como parte de un ambicioso proyecto que culminaría con la universidad propia. Recuerdo que en la primera reunión que tuve con los promotores, el presidente de la asociación me dijo que el negocio de las academias había empezado a declinar debido a la proliferación de universidades privadas que cobraban pensiones módicas y tenían exámenes de admisión que eran una mera formalidad, por lo que en adelante la asociación se concentraría en la creación de más colegios que ofrecieran, al igual que las academias, una preparación exclusiva para ingresar a las principales universidades del país.

En enero de 2002 firmé contrato. Empecé a ganar un sueldo equivalente al de profesor pero con boletas de pago, beneficios sociales. Solo entonces me pude casar y encarar el departamento de Surco. En marzo nació Joaquín, mi primer hijo, y en julio dejamos San Borja, justo cuando se venció el contrato de alquiler de un departamento minúsculo que ocupábamos en la avenida San Luis desde el 2001. Para obtener el crédito de vivienda tuve dificultades. El banco había rechazado mi solicitud en primera instancia. El agente que me atendió —un empleado imberbe de mirada insolente— me dijo con un extraño rictus en el rostro que mi salario era irrisorio y que debía acreditar al menos un año de antigüedad laboral. Los años como profesor de academia no se computaban por el tema de los recibos por honorarios. El agente me dijo que, en todo caso, si tenía un familiar con casa propia, esta podía ponerse como garantía. El problema era convencer a mi viejo. Pese al distanciamiento, me siento en deuda con él puesto que no tuvo reparos en salirme de aval. De la negociación se encargó mi mamá. Desde el día en que lo enfrenté para salvar a mi vieja de una golpiza, no he vuelto a cruzar ni una palabra con mi progenitor. Pero de la truculenta relación que sostuvieron mis viejos no hablaré acá. Baste decir por ahora que el tiempo no ha sabido curar (sé que también hablo en nombre de mis hermanos) ciertas heridas de la infancia.

En tal sentido Flor, a diferencia de Lalo, disimulaba mejor sus traumas. Pese a haber sido diagnosticada con depresión, ella solía mostrarse radiante en el vecindario como lo hacía ante las cámaras, luciendo su esbelta figura a través de trajes ceñidos en cualquier época del año. Así la recuerda todavía la prensa local: derrochando sensualidad, irradiando simpatía. Pero yo no sabía sonreír ni brillar como ella, por lo que la cámara fotográfica registró alrededor de mi rostro un persistente halo de melancolía. En aquella foto vestía yo el clásico traje café que por entonces era el único que tenía, y llevaba en la mano un maletín de color negro que contenía —entre notas de clase, lapiceros y tizas— algunas muestras de mi primer poemario. El poemario en cuestión es una obra concebida en términos de música electrónica y de música barroca, que consta de once poemas o movimientos o días del mes de septiembre de 2001, y aborda la decadencia de la especie humana a partir de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Con ese libro gané un concurso literario, cuyo premio consistía en la edición y publicación a cargo de la revista de Crítica que fue la organizadora. El jurado estuvo conformado por una poeta y periodista, un poeta y director de teatro que era miembro de la revista y un catedrático de San Marcos, especialista en Semiótica. Recibí cuatrocientos de los quinientos ejemplares editados, que promocionaba entre mis colegas y alumnos. No me desalentó el hecho de que, más allá del reconocimiento de la crítica especializada, a casi nadie le interesara en los tiempos que corren leer poesía. Sin acceso a los grandes mercados editoriales, o vendía mis libros de mano en mano o esperaba que alguien los descubriera hurgando entre los anaqueles atiborrados de dos o tres librerías de San Isidro.

Ahora que vuelvo a mirar la foto que Flor me tomó, con el mero propósito de contar esta historia, me doy cuenta de ciertos detalles a los que antes no había prestado atención. Por ejemplo, el disparo de la cámara me sorprendió distraído. Pensaba tal vez en la circulación de mis libros, en el insignificante lugar que ocupa la poesía en el mundo contemporáneo, o a lo mejor miraba cómo jugaban mis hijos. Joaquín, que raspaba los cinco, era delgado y de facciones muy finas. Tenía el cabello rubio, y la piel del color del trigo. Era crespo como mi vieja, mestiza de ascendencia italiano-africano-indígena; y rubio como mi abuelo, español nacido en Perú. Sus ojos eran enormes y tristes, y sus pestañas tan largas que le daban en conjunto la apariencia de un trigueño querubín. Paolo, dos años menor, era más bien de complexión recia. A la distancia parecía un tierno muñeco de nieve, de esos que salen en las películas norteamericanas. Era de cabello lacio y oscuro, y en su tez blanca, como en las aguas claras de un río, se reconocía orgullosa Nisciel. Mi suegra —hija de palestino migrante y cuzqueña— solía decirme, con desdén e ironía, que Paolo era el vivo retrato de su hija. Salvo por un detalle —le retrucaba yo— que heredó de mi abuelo, quien, a falta de propiedades y dinero que derrochó en mujeres y vicios, legó a la familia su prominente nariz de rocoto.

Curiosamente, pese a los años transcurridos, cada vez que sueño con mis hijos los veo igual que cuando tenían cinco y tres, como cuando Flor me tomó esa foto y dijo que quería aprovechar la cámara profesional de su novio, un actor cómico muy popular, quince años mayor que ella, para captar los mejores ángulos de sus sobrinos, hacerles un book de fotos y llevarlos al casting de un comercial de galletas. En su manera de ver las cosas, consideraba que al menos uno de ellos debía iniciarse temprano en la actuación. Flor amaba muchísimo su carrera y sabía cuánto costaba hacerse de un lugar en la farándula. Pese al reconocimiento obtenido, había llegado a sentirse frustrada (alguna vez me lo confesó llorando), pues su relación con el comediante le había ido cerrando las puertas del medio por un supuesto tema de celos. Es sabido que muchas bailarinas que anhelan alcanzar la fama en televisión tienen que someterse a los caprichos sexuales del productor. Pero mi hermana conocía muy bien ese mundillo, y talento no le faltaba. Conque los celos del comediante siempre me parecieron una coartada o, en el mejor de los casos, una exageración.

Ahora que todo pasó, y con la perspectiva que me da la distancia, me doy cuenta de que el creciente interés de Flor por el futuro de mis hijos ocultaba una frustración más profunda. Sin duda veía en ellos los hijos que no tendría. Desde los dieciséis era estéril a consecuencia de un aborto clandestino. El Cholo Carrión le prometió, en compensación por el sacrificio, casarse con ella. Flor esperó casi una década, en la soledad de una habitación arrendada para sus encuentros íntimos, la ceremonia de un matrimonio que jamás se realizaría. En la Navidad de 2007, minutos antes de la cena, una lánguida Flor, con voz trémula, soltó la noticia: su relación con el Cholo había terminado. Poco después se reveló, a través de la prensa amarilla, que el primer comediante de la televisión peruana habría ocultado su homosexualidad detrás del eterno noviazgo con la bailarina. Para entonces, Flor ya se marchitaba en el extranjero. Había llegado a un acuerdo con una firma comercial de eventos y modelaje, y tenía que residir en Santiago de Chile de enero a junio de 2008. De vez en cuando me mandaba un e-mail o llamaba desde su celular. La última vez me contó que le habían prescrito Prozac. Respetamos su soledad hasta el trágico día en que se quitó la vida. El 7 de marzo de 2008 su cuerpo fue repatriado y, después de penosos trámites, realizamos las honras fúnebres. Carrión le expresó a mi familia sus condolencias con una gélida nota de prensa. Nunca le confesé a mi hermana cuánto detestaba a ese sujeto. Tampoco le comenté, el día que me tomó la foto (aquel día ni nunca), que un amigo del barrio había sorprendido a su novio en una solitaria playa del sur (León Dormido) besándose con otro chico. Simplemente le agradecí por haber llevado a mis hijos al parque. Al despedirnos, Joaquín le estampó en la blusa las huellas de sus manitas y Paolo le dejó en la mejilla un dulce beso con sabor a vainilla.

Cuando Susana volvió del baño, al cabo de unos minutos que me parecieron interminables, advertí que la imagen descargada tenía un nombre de archivo que decía Mi amor imposible