21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

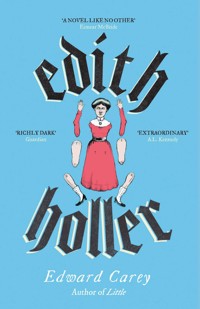

Norwich, England, 1901. Hier lebt die 12-jährige Edith Holler im Theater ihres herrschsüchtigen Vaters. Seit ihrer Geburt darf sie das Gebäude nicht verlassen, Edith kennt die Welt draußen nur über Zeitungen und Bücher, die sie verschlingt. So kommt sie einem skandalträchtigen Geheimnis auf die Spur, an dessen Aufklärung eine bestimmte Person ganz und gar nicht interessiert ist. Es beginnt ein Kampf zwischen der mächtigsten Frau der Stadt und dem blassen Mädchen aus dem Holler-Theater. In einer märchenhaft-skurrilen Welt aus Horror und Humor, Gothic und Geistern erzählt Edward Careys neuer Roman von einem resoluten Mädchen, das sich nicht mundtot machen lässt und in einem unermüdlichen Kampf um die eigene Freiheit eine ganze Stadt auf den Kopf stellt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Edward Carey

EDITH HOLLER

Roman

Illustriert von Edward Carey

Aus dem Englischen von Cornelius Hartz

C.H.BECK

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Inhalt

Widmung

Motto

Dramatis personæ

I: Ein Rundgang durch mein Theater.

1. Mein Zuhause.

2. Geburtsstunde einer Dramatikerin.

3. Ich werde zu Vater gerufen.

4. Hinter den Kulissen.

5. Der Zuschauerraum.

II: Sie kommt.

6. Die neue Mutter.

7. Die Welt wird erst kleiner und dann größer.

8. Worte auf der Bühne und in meinem Zimmer.

9. Wieder fällt etwas in sich zusammen.

10. Zu Hilfe! Zu Hilfe!

11. Schwestern.

III: Sie bleibt.

12. Mein Tantchen Bleachy.

13. Ich putze das Theater.

14. Ein Fund im Bühnenturm.

15. Ich bin gekommen, um zu spielen. Mealing schreibt ein Theaterstück.

16. Quarter House, Theatre Street.

17. Margaret räumt auf.

18. Mehrere Käfer.

19. Und noch mehr Käfer.

IV: Ich gehe fort.

20. Das Bethel Hospital.

21. Mein unterirdisches Abenteuer.

22. Wie Peer Gynt bei den Trollen.

23. Unnorwich.

24. Wie man ein Theaterstück umschreibt.

25. Die Szene mit Aubrey.

26. In dem ein frischer Mord vorkommt.

27. Von Puppen und Königen.

28. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

V: Ich kehre zurück.

29. Alle auf Anfang, bitte.

30. Mr Mealings Meisterwerk.

31. Die Enthüllung – Teil eins.

32. Die Enthüllung – Teil zwei.

33. Hervorruf.

Danksagung

Literaturverzeichnis

Zum Buch

Vita

Impressum

Widmung

EDITHHOLLER

Dies ist die Geschichte der Dramatikerin Edith Holler, angereichert mit zahlreichen ihrem Leben, ihren privaten Aufzeichnungen und ihrer Sammlung von Pappkartontheatern entlehnten Illustrationen.

Motto

Die, wenn ich eben aufgewacht vom Schlaf, Mich wieder schlafen machen. Dann, so dünkt es Im Traume mir, tun sich die Wolken auf Und zeigen Schätze, die auf mich herunter Zu regnen scheinen, dass ich, wenn der Traum Vorüber ist, aufs Neu’ zu träumen wünsche.

William Shakespeare, Der Sturm

*

Und auf dem Laken weiß wie Schnee

Ziehn meine Schiffe über See

Und um die Wellen geht ein Wall

Da bau ich Burgen überall

Richard Dehmel, Lazarus

*

Der Ruf der Hure von Straße zu Straße

Soll des alten England Leichentuch weben

Der Jauchzer des Gewinners, der Fluch des Verlierers

Sollen vor des toten England Bahre tanzen.

Wer den Glauben des Kindes verspottet

Soll im Alter und Tod verspottet werden

William Blake, Weissagungen der Unschuld

Dramatis personæ

EDGAR HOLLER, Theaterdirektor

Brüder von Edgar Holler:

JEROMEHOLLER, Vorderhausinspektor

WILFREDHOLLER, Inspizient

GREGORYHOLLER, Schauspieler

THOMASHOLLER, Schauspieler

CLARENCE UTTING, Geschäftsmann

OLIVER MEALING, Dramatiker

MR PENK, leitender Garderobenwart

MR PEAT, Bühnenpförtner

MR CREE, stellvertretender Bühnenpförtner

MR LEADHAM, verantwortlich für die Theateresel

MR COLLIN, Ersatzdarsteller

MR JET, feuriger Besucher

JOHN HAWTHORNE, Assistent des Inspizienten

AUBREY UNTHANK, Junge im Anzug

MARGARET UNTHANK, Geschäftsfrau

AGNESIA UNTHANK, ihre Tochter

NORA HOLLER, Gewandmeisterin

BELINDA HOLLER, Putzfrau hinter den Kulissen, Schwester von Edgar Holler

JENNY GARNER, Schauspielerin

FLORA BIGNELL, Perückenfriseurin

MISS TEBBY, Hauptsouffleuse

MRS STEAD, Puppenmeisterin

EDITH HOLLER, Dramatikerin, Tochter von Edgar Holler

Weitere Schauspielerinnen, Schauspieler und Angestellte des Holler Theatre sowie Insekten und Geister, die sich darin finden

SCHAUPLATZ: Holler Theatre, Theatre Street, Norwich, 1901

I

Ein Rundgang durch mein Theater.

1.

Mein Zuhause.

In Großbritannien, genauer: in England, auf der Ausbuchtung zur Rechten, in etwa mittig, in jenem rundlichen Teil des Landes, der recht hübsch anzuschauen ist und ein wenig an den Henkel einer formschönen Tasse oder die Wölbung eines ansehnlichen Ohres erinnert, liegt East Anglia. Die obere Hälfte dieser Ausbuchtung nimmt die Grafschaft Norfolk ein. Ein Stückchen rechts der Mitte Norfolks liegt eine Stadt namens Norwich, die auf der Landkarte ungefähr die Form einer Hammelkeule hat. Im Zentrum von Norwich, sozusagen dort, wo die Haxe am Knochen ansetzt, steht eine Burg namens Norwich Castle. Sie wurde von den Normannen erbaut und besteht bloß aus einem einzigen Wohn- und Wehrturm. Zehn Minuten zu Fuß von der Burg, in der Theatre Street, liegt das Holler Theatre. Dort habe ich mein ganzes bisheriges Leben verbracht. Um das Gebäude herum gibt es zwei Seitenstraßen, namentlich die Chapelfield East und die Chantry Road, und nebenan befindet sich das Assembly House, ein Stück dahinter liegt die Kirche St. Stephen, und das ist auch bereits die gesamte Umgebung des Theaters. Ich wurde hier im Haus geboren, und seither bin ich nirgendwo anders gewesen, nicht ein einziges Mal.

Vom Dach des Theaters aus kann ich fast ganz Norwich überblicken. Zum Beispiel sehe ich den Turm der Kathedrale und die Burg auf dem Hügel. Unter dem Hügel soll ein König namens Gurgunt leben. Manche sagen, er habe die Stadt gegründet und harre dort unten mit einer ganzen Armee aus, um Norwich zu retten, sobald es in Gefahr gerate. Das ist zwar nur ein Märchen, aber ein ganz wunderbares Märchen – es gibt einem das Gefühl, dass hier in Norwich Magie in der Luft liegt. Außerdem kann ich von dort oben die Rückseite des Bethel Hospital sehen, im Jahre 1725 eingerichtet für heilbare Fälle von Irrsinn.

Ich kann all diese Bauwerke sehen, denn sie sind hoch und groß und ragen voller Stolz in den Himmel. Aber ich habe noch nie auch nur ein einziges von ihnen betreten. Ich gehe überhaupt nicht vor die Tür, ich bleibe stets hier drinnen. Wenn Sie mein Leben besser verstehen möchten, können Sie bei dem Schreibwarenhändler Jarrold & Sons in der London Street 1–11 ein kleinformatiges Modell des Holler Theatre aus Karton erstehen, das man sich daheim aufbauen kann. Es ist ein wunderbarer Zeitvertreib, und man kann damit seine eigenen Aufführungen veranstalten, ohne das Haus zu verlassen; Preis: sechs Pence. Ich wohne allerdings in dem tatsächlichen Gebäude.

Vor dem Theater, dem echten Theater, steht Tag und Nacht ein Schild. Ganz gleich, welches Stück wir spielen, dieses Schild ist immer dasselbe, auch wenn es im Theater dunkel ist. Auf dem Schild steht Holler Theatre, Zuhause des Kindes, das nie hinausdarf. Direkt neben dem Schild ist ein großes Fenster mit Glasscheibe, und durch diese Scheibe kann man in einen kleinen Raum sehen und das Kind, das nie hinausdarf, beobachten.In diesem Raum spiele ich vor den Bürgern von Norwich meine stummen Ein-Personen-Stücke. Ich ziehe mir mein Kostüm an und übernehme sämtliche Rollen. Die Leute aus Norwich kommen, um mich zu sehen, und an einem guten Tag zählt mein Publikum fünfzig oder mehr. Einmal bin ich Black Shuck, der räudige Geisterhund aus der Norfolk’schen Sagenwelt, der die karge Küste entlangstromert und die Kirchhöfe, die voll sind mit toten Norfolkern, durchstreift; erblickt man diesen Hund, bedeutet das: Der Tod ist nah. Als Shuck knurre und heule ich die Menschen an (ohne einen Laut von mir zu geben). Oder ich bin Boudicca, die Königin der Icener, und halte den Kopf eines römischen Soldaten in der Hand (den ich mir aus der Requisitenkammer geborgt habe). Oder ich bin noch stummer, dann bin ich Juliana von Norwich, eine Frau, die vor langer Zeit, im 14. Jahrhundert, keine zehn Minuten zu Fuß entfernt von hier lebte und eine Anachoretin war, die sich freiwillig bei lebendigem Leibe in der Kirche St. Julian in der St. Julian’s Ally im Stadtteil Richmond on the Hill einmauern ließ. Sie war die allererste Frau, die ein Buch auf Englisch schrieb. (Wir sind beide Schriftstellerinnen, Juliana und ich. Ich habe stets ein Notizbuch und einen Stift dabei.) Sie hatte Visionen, jawohl, und ich spiele für Norwich in Norfolk diese Visionen nach.

Figuren für ein Pappkartontheater.

Auch ich habe Visionen, oder so etwas in der Art, wenn ich meiner Fantasie freien Lauf lasse, wenn meine Gedanken umherrennen dürfen wie Black Shuck. Ich habe genug Geschichten und Märchen für jeden Wochentag auf Lager. Doch vor allem spüre ich furchtbare Geheimnisse auf: Ich bin Norwichs Detektivin vom Dienst und bin einer ganz finsteren, üblen Sache auf die Spur gekommen – im Folgenden werde ich nach und nach dazu kommen, und dafür wird man mich dann entweder segnen oder verfluchen.

Wenn ich mit meiner Vorstellung fertig bin, ziehe ich den Vorhang zu, damit Norwich weiß, dass ich nicht mehr da bin, dass die Vorstellung vorbei ist – dann mag es den Leuten scheinen, als wäre ich gestorben oder als hätte es mich gar nicht wirklich gegeben. Manchmal, ziemlich oft sogar, wenn ich nicht an meinem Platz bin, sitzt an meiner Stelle eine Puppe, die aussieht wie ich. Den Kopf hat die Puppenmeisterin des Theaters, Mrs Stead, aus hartem Holz geschnitzt, den Stoffkörper hat die Garderobiere, Tante Nora, angefertigt. (Wenn die Puppe ersetzt werden muss, weil ich wieder ein Stück gewachsen bin oder sie versehentlich beschädigt wurde, wird sie auseinandergenommen und ihr Material anderweitig verwendet – in diesem Theater wird nichts weggeworfen, das sich noch irgendwie nutzen lässt.) (Manchmal tue ich so, als wäre ich die Puppe.) (Und manchmal sitzen die Puppe und ich nebeneinander wie Zwillinge. Dann sorge ich dafür, dass sich die Puppe mehr bewegt als ich, nur um die Leute zu verwirren.) (Für Norwich muss es so aussehen, als gäbe es mich gar nicht, als wäre ich bloß eine lebensgroße Puppe. Vielleicht stimmt das ja, denke ich manchmal. Vater sagt, es sei gut, dass die Leute es nicht genau wissen, eine ausgezeichnete Werbemaßnahme, sagt er.) Ich bin Edith Holler. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich bin berühmt.

Wir schreiben das Jahr 1901. Es ist März, daher werden Sie verstehen, dass die Festdekorationen längst fortgeräumt sind und die Saison der Weihnachtsmärchen vorbei ist. Was die Nation derzeit beschäftigt, ist der Tod der alten Königin. Und der neue König, Edward, sieht aus, als habe auch er nicht mehr allzu viel Leben in sich.

Ich bin zu meiner eigenen Sicherheit hier eingesperrt. Würde ich vor die Tür treten, so müsste ich sterben.

Als Kind war ich die meiste Zeit krank, ständig musste ich das Bett hüten. Man dachte, ich würde nicht überleben. Diphtherie, Hirnhautentzündung, Lungenentzündung, eine Krankheit folgte der anderen auf dem Fuße, wie man so schön sagt. Schon im Wochenbett wurde ich krank, und meine liebe Mutter starb – seither ist der Tod stets in meiner Nähe. Beinahe wäre ich ebenfalls gestorben; ich lag in meinem Zimmer, und sie standen am Bett und jammerten. Von Geburt an bin ich bereits so kränklich, dass Vater Angst um mein Leben hat, also soll ich stets zu Hause bleiben, und daran halte ich mich.

Doch nicht nur meine Leiden halten mich in diesem Gebäude gefangen: Bei meiner Taufe hat mich eine unselige alte Schauspielerin mit einem bösen Fluch belegt. Nun, auch wenn ich nicht viel herumkomme, gibt es innerhalb und außerhalb dieser Mauern doch einiges zu bestaunen. Drüben vom Bethel Hospital höre ich immer wieder die verstörenden Rufe der Patienten. Die Klinik liegt ebenfalls an der Theatre Street, auf der anderen Straßenseite, und von Zeit zu Zeit beobachte ich, wie die Insassen im Innenhof ihre eigenen Ein-Personen-Stücke aufführen. Manchmal leiden einige unserer Schauspieler unter permanenter Verwirrung, dann müssen sie ebenfalls ins Bethel Hospital. Ich habe schon mitbekommen, wie Schauspielerinnen über die Straße gingen, wie wir das nennen, und nie mehr zurückkamen. Nie mehr.

Natürlich kann ich keine Schule besuchen, doch vom Dach aus sieht man zwei düster wirkende Lernfabriken. In der Crooks Place Boarding School, ganz in der Nähe des Theaters, werden um die zweihundert Knaben unterrichtet und wohnen dort, daher kommen sie wie ich nie aus dem Haus. Einmal habe ich die Knaben beobachtet, wie sie in ihren Uniformen auf den Schulhof gelaufen kamen, wo sie miteinander rauften und mit Kastanien an einer Schnur spielten. Da ließ ich mir von Mrs Cudden, einer der Näherinnen, ein paar Kastanien bringen, und für eine kurze Zeit konnte ich mir einbilden, ich dürfte mitspielen. Von da an fühlte ich mich den Knaben von der Crooks Place ganz nah, und im Fundus entdeckte ich Kleider, die aussahen wie deren Kleider, und so lief ich eine Weile als junger Mann herum und bestand darauf, dass mich alle Bartholomew riefen. Aber wenn ich den Knaben drüben winkte, dann winkte keiner zurück – vielleicht war ich zu weit weg; immerhin besah ich sie mir bloß durch mein altes Opernglas, und schließlich sagte ich: Die und ihr öder Unterricht können mir den Buckel hinunterrutschen! Schluss mit den Kastanien. Das ist nichts für mich.

In der Nähe befindet sich auch das Assembly House, in dem früher Tanzvergnügen stattfanden – bis es 1876 plötzlich vorbei war mit Tanz und Vergnügen und es hieß: Schluss damit, dass sich die Leute verlieben! Schluss damit, dass Paare der Musik lauschen! Schluss mit Lachen und Kuchen, Schluss mit Fröhlichkeit und Leidenschaft! Hinweg mit dem Licht, fortan wird hier gelernt! Sie warfen die jungen Burschen hinaus und sagten: Wagt es nicht, zurückzukehren! Seither sind dort nur noch Mädchen. Die Mädchen kommen jeden Morgen in Uniform, um sich einbläuen zu lassen, wie man sich als feine Norwicher Dame benimmt. Sie winken mir nie zurück, sondern schauen stets zu Boden, weil ich, so scheinen sie zu denken, kein solch aufrechtes Exemplar bin wie sie. Sie halten mich für jemanden wie den Wilden Peter, diesen berühmten verwilderten Burschen, der einst aus einem Wald bei Hameln in Deutschland herkam und eine Weile in unserer Stadt lebte. Doch mir tun die Schülerinnen der Mädchenschule leid. Das ist nicht der Sinn und Zweck eures Gebäudes, habe ich ihnen bereits vom Dach aus zugerufen. Nein, nein. Ihr habt es ruiniert mit eurem Unterricht, mit all den strengen Frauen, die kamen, um die Liebe, die darin wohnte, zu ersticken. Ihr habt das Assembly House umgebracht, jetzt ist es nur noch eine Fabrikhalle, und der Rauch, der aus den Schornsteinen aufsteigt, besteht aus nichts als Latein und gutem Benehmen.

Ich gehe auf eine andere Schule.

Eine ganze Weile hat Mr Lent, einer der alten Schauspieler, mich unterrichtet. Er hat dafür gesorgt, dass ich richtig Englisch spreche und nicht ständig ins breite Norfolkisch abrutsche, das die Leute hier sprechen. Er könne nicht zulassen, dass die Tochter meines Vaters, des großen Schauspielers, redet wie ein Straßenkehrer. Shakespeare dürfe nicht mit norfolkischem Dialekt gesprochen werden.

Aber ich spreche auf der Bühne ja nie, protestierte ich.

Trotzdem, sagte Mr Lent, das tut in den Ohren weh, und dagegen müssen wir etwas tun. Mr Lent ist inzwischen tot, aber was ich von ihm gelernt habe, lebt in mir weiter. Und seit seinem Ableben habe ich nicht mehr aufgehört, zu lernen.

In meinem Zimmer sinniere ich über die Geschichte von Norwich. Denn obgleich ich erst zwölf bin, frage ich mich, ob ich nicht zugleich schon uralt bin. In meinem Zimmer, in dem ich sitze, habe ich meine Spielsachen, aber ich habe dort auch Stadtpläne von Norwich aus mehreren Jahrhunderten. Denn eines Tages, als ich im Bett lag, sagte Vater zu mir: Wenn du schon nicht hinausdarfst, soll Norwich wenigstens herein. Seitdem ist Norwich mein großes Thema. Norwich liegt außerhalb des dunklen Inneren des Theaters, schon daher ist es für mich gleichbedeutend mit Leben und Freiraum, und als ich so krank dalag, kam mir die Idee, dass Norwich mich vielleicht heilen könnte. Ich wollte unbedingt wissen, was es mit Norwich auf sich hatte, wollte Zeugnisse dessen, wie es in all den Jahrhunderten hier zugegangen war. Ich klammerte mich an die Stadt, wie ich mich an das Leben klammerte. Ich ließ mir alle möglichen Bücher und Abhandlungen über Norwich bringen, denn mich mit dieser Stadt zu beschäftigen war das Einzige, das mich zu trösten vermochte, und je ausführlicher ich mich damit befasste, desto besser ging es mir.

Kulisse für ein Pappkartontheater.

Norwich war meine Medizin. Norwich ist mein Leben. Ich glaube, obgleich ich erst zwölf bin, kenne ich Norwich besser als irgendjemand sonst.

Anfangs bekam ich all meine Informationen über Norwich aus den endlosen Regalen der Norfolk and Norwich Subscription Library in der Guildhall Street. Norwich war die erste britische Stadt überhaupt, die eine öffentliche Bibliothek besaß. Ich verschlinge alles, und vieles kann ich mir merken, und das gibt mir Kraft. Eine Kostprobe gefällig? Im Mittelalter hatte Norwich siebenundfünfzig Kirchen, das ist eine ganze Menge. Immer erbot sich jemand von meinen Onkeln und Tanten, mir neue Bücher zu holen, aber es dauerte nicht lange, bis ich alles gelesen hatte, was die Bibliothek mir zu erzählen hatte, und dann wurde ich wieder kränker, und mein Vater war ganz verzweifelt und wusste nicht aus noch ein. Es war Mrs Stead, die Puppenmeisterin, die verstand, was mich zu heilen vermochte, und schlicht verkündete: «Noch mehr Norwich.» Und da sie eine uralte, vernünftige und praktisch veranlagte Frau war, brachte sie die Bibliothekare in meinem Namen auf Trab, und bald kam neues Material ans Licht. So bekam ich die Assize Rolls und die Assembly Rolls, die Bücher der Quarter Sessions und die Bücher des Mayor’s Court in die Finger. Mrs Stead machte sich morgens mit ihrem leeren Korb auf den kurzen Weg zur Guildhall Street und kam mit neuen Wälzern zurück. Sie schüttelte meine Kissen auf, befahl mir, mich im Bett aufzusetzen, und zeigte mir meinen neuen Lesestoff: «Was haben wir denn da? Ah, ich sehe schon, etwas über die Jurisprudenz in Norwich im 13. und 14. Jahrhundert. Und was noch? Oho, das Book of Pleas. Und dies sind die Unterlagen über den Zensus der Armen von Norwich. Sehr schön, Edith, das sollte dich für eine Weile beschäftigen.»

Die tüchtigen und klugen Bibliothekare, die mein Bedürfnis als interessante Herausforderung empfanden, fragten bei ihren Kollegen in der ganzen Stadt nach, und so erhielt ich Dokumente aus den Archiven des Innungshauses, der Kathedrale, des Rathauses. Ich las munter weiter, meine blassen, langen Finger blätterten sich durch Norwich, und ich erfuhr so vieles. Ich schmökerte in Akten aus dem Armenhaus und dem Norfolk and Norwich Hospital, ich las Verzeichnisse unehelicher Geburten, studierte Niederlassungsbescheinigungen und Umzugsmitteilungen und stapelweise alte Zeitungen und abgegriffene Rechnungsvignetten. Ich nehme an, dass die Bibliothekare ihren Spaß hatten, als sie diese obskuren Schriftstücke heraussuchten, um sie von Mrs Stead einem Kind aushändigen zu lassen, das sie noch nie persönlich kennengelernt, sondern bloß durch eine Glasscheibe beobachtet hatten – die übrigens in der Wensum Street von der Norwich Glass Company hergestellt worden war.

Ich las und las, denn ich hatte Zeit, wenn andere keine hatten, und ich brachte viel Geduld auf für die vielen Informationen und Mitteilungen, die jahrelang niemanden gekümmert hatten. Doch während ich immer weiterlas, beschlich mich zunächst nur die Ahnung, die dann aber immer mehr zur schrecklichen Gewissheit heranwuchs: dass sich zwischen den Zeilen der historischen Dokumente etwas ganz Fürchterliches verbarg. In den Annalen der Landvermesser, in den Berichten der Armenpfleger, in den Verlautbarungen des Kirchenvorstandes fand ich fast immer ein, zwei vereinzelte Zeilen, die über äußerst beunruhigende Vorkommnisse berichteten: Kind von Thomas Pelling verschwunden, Lakenham, zuletzt gesehen in Fybridge; Mündel von Norwich, Carrow, nicht zum Abendgebet erschienen; Mary White, Kind, & Richard Loftus, Kind, Colegate, seit 100 Tagen nicht mehr gesehen. Ich war einem entsetzlichen Geheimnis auf der Spur, und diese Erkenntnis sorgte dafür, dass ich wieder krank wurde und das Bett hüten musste, ja, diesmal schien ich sogar dem Tod geweiht. Eine Zeit lang dachte ich, das Geheimnis würde mich umbringen, bis ich schließlich begriff, dass mich das Geheimnis am Leben hielt – denn ich musste es den Leuten verraten: Ich musste mein Geheimnis über Norwich auf den Straßen verbreiten, denn obgleich ich noch nie einen Fuß in die Stadt gesetzt hatte, kannte ich Norwich besser, als Norwich sich selbst kannte.

Norwich stiehlt Leben. Norwich tötet.

In Norwich sind im Laufe der Jahrhunderte auf ganz unterschiedliche Art und Weise Menschen ums Leben gekommen, durch Brände und durch Überschwemmungen, durch Grausamkeit und durch Nachlässigkeit. Schön und gut, werden Sie zweifellos sagen, aber das gilt doch für viele Städte. Und da haben Sie sicherlich recht. Doch ich habe in meiner Stadt etwas entdeckt, das sich hier bereits seit Jahrhunderten abspielt, etwas Unerklärliches, etwas so Schreckliches, dass ich mich beeilen will, es zu Papier zu bringen: Ungewöhnlich viele Kinder sind hier spurlos verschwunden. Aus allen Vierteln von Norwich stammten sie, aus Conesford und Wymer, aus Mancroft und Over the Water. Und keines ist jemals wieder aufgetaucht. Kein einziges.

Norwich, das muss ich gestehen, ist offenbar berüchtigt für seine verschwundenen Kinder. Im Jahre 1144 verschwand ein Gerberlehrling namens William. Man beschuldigte die Juden von Norwich, die damals in dem Gebiet zwischen Heumarkt und Oxford Street lebten, den Jungen im Rahmen irgendwelcher bizarren Bräuche getötet zu haben, und zur Vergeltung wurden schon bald zahlreiche Juden ermordet. Es ist das älteste aufgezeichnete Beispiel einer mittelalterlichen Ritualmordlegende in ganz Europa – und das hier in Norwich, in unserer Stadt! Heute räumt man allenthalben ein, dass es nicht die Juden waren; doch wer den jungen William erstochen hat, dessen armer lebloser Leib in Thorpe Wood gefunden wurde, weiß niemand, und obgleich nach diesem Mord viel Zeit ins Land ging, bis all die anderen Kinder verschwanden, scheint er mir doch so etwas wie ein Vorbote oder sogar eine Warnung gewesen zu sein.

Wo sind sie alle hin, die verschwundenen Kinder von Norwich? Wenn nur ein einziges Kind spurlos verschwindet, so setzt dies eine ganze Stadt in Aufruhr, vor allem, wenn es sich um den Spross einer wohlhabenden Familie handelt: Dann schaut jedermann misstrauisch in alle Ecken, und die Stadt bewahrt das verschwundene Gesicht in ihrem Gedächtnis. Doch wenn hundert oder noch mehr Kinder spurlos verschwinden, alle auf einmal – sagen wir: hundert pro Jahr? –, dann gerät dies zu einem doch recht gewöhnlichen Vorgang, die Plakate mit den Listen, die die Namen der vermissten Kinder aufzählen, werden zu einer ganz und gar alltäglichen Erscheinung, und was bedeutet «alltäglich» anderes als «unsichtbar»? Ich habe herausgefunden, dass dies schon seit Jahrhunderten geschieht: In erschreckender Zahl verschwinden in Norwich Kinder. Um die fünfhundert waren es im Laufe der Jahre allein in Pockthorpe. Zugegeben, in manchen Jahren waren es nur vier oder fünf, doch auf solch eine Ruhe folgte dann stets ein regelrechter Sturm, als fünfzig oder mehr Kinder binnen kurzer Zeit auf Nimmerwiedersehen verschwanden.

Ach was, werden Sie sagen, die werden einfach an den Pocken verendet sein, halb so schlimm. Schön und gut – aber wo sind dann die Leichen geblieben? Warum tauchen ihre Namen in keinem Sterberegister auf? Handelt es sich um arme Kinder?, werden Sie fragen. Und ich muss zugeben: ja, in der Regel schon, aber nicht immer. Kannst du denn beweisen, dass diese Kinder verschwunden sind?, werden Sie fragen. Und dann kann ich Ihnen zeigen, seit wie vielen Jahren – Jahrhunderten sogar – es solche Meldungen über verschwundene Kinder gibt. Das ist aber eine sehr unvorsichtige Stadt, werden Sie sagen. Wohl wahr, aber ich werde einwenden: Wer nimmt sich diese Kinder, und wohin bringt er sie? Und dann werden Sie einen Moment über das, was ich gesagt habe, nachdenken, und da Sie nicht gewillt sind, mit mir in die düsteren Gefilde der Erkenntnis hinabzusteigen, die die Grundlagen von Geschichte und Regierung zu erschüttern drohen, werden Sie sagen: Nein, nein, das ist alles zu viel, das kann ich nicht glauben. Und ich werde erwidern: Sie wollen es nicht glauben; Sie verschließen sich der Wahrheit, da sie zu furchtbar ist … und so weiter und so fort.

Und dann werden Sie schlechte Laune bekommen und sich darüber ärgern, dass ein Kind, ein kleines Mädchen, Ihnen dermaßen zuzusetzen wagt. Doch Sie werden sich Ihre Ignoranz nicht eingestehen und sie als solche anerkennen. Stattdessen werden Sie zu mir sagen: Was für ein scheußliches Kind du bist. Warum befasst du dich mit derlei düsteren Dingen? Du hast dir das doch alles nur ausgedacht.

Habe ich das? Manchmal zweifle ich an mir selbst, und doch lese ich in den alten Büchern immer wieder: Kind fortgelaufen, Kinder verschwunden, Knabe, zwölf, vermisst, Mädchen von sieben Jahren unauffindbar, neunjährige Zwillinge auf und davon. Was, so frage ich Sie, geschah mit Lolly Bowes? Auf welche Weise fand George Kellet den Tod? Wer sah als Letzter Nathaniel Bradshaw oder Millie Bolton oder Alfred Waltham? Und im Namen der Verschwundenen klage ich dich an, o Norwich: Wie viele Kinder sind dir bis heute abhandengekommen? Wo, ja wo ist Polly Stimpson? Was ist aus Martha Higg geworden? Aus Simon Pottergate? Ich ahne langsam, dass nur jene, die ganz reglos und leise sind, einen Schimmer der Wahrheit, die sich vor uns ausbreitet, erhaschen können, da alle anderen allzu geschäftig tun. Allein ich, auf dem Krankenlager, mit Zeit genug, mich im Licht der Gaslaterne in meinem Zimmer meinen Studien zu widmen, mit meinen Büchern als Spielkameraden – allein ich vernahm in den frühen Morgenstunden diese Wahrheit, wie das leise Klopfen einer Totenuhr, das man nur vernimmt, wenn alles um einen schweigt. Dieses Wissen um Norwich ist eine fürchterliche Angelegenheit. Tag und Nacht sitze ich da mit meinem Geheimnis – einer ganzen Legion verschwundener Kinder, in der Dunkelheit eingesperrt –, und es macht mich krank. Könnte ich es doch bloß wieder vergessen!

Im vergangenen Sommer war’s, da ich meine schreckliche Erkenntnis hatte und die letzten Zweifel ausräumte. Dann sagte ich laut ihre Namen, damit sie endlich wieder Gehör fanden. Wenn jemand mir einen guten Morgen wünschte, so antwortete ich: Molly Cruickshank! Am Nachmittag, zur Teestunde, fragte ich laut: Edwin Bagshot? Und wenn sie mich abends ins Bett steckten, verkündete ich zur Überraschung aller: Samuel Carter, auf Nimmerwiedersehen verschwunden.

All diese Namen veranlassten meine Onkel und Tanten, mich draußen auf dem Dach sitzen zu lassen, wo mein Blick über Norwich schweifte. Dort streckte ich die Hände aus und dachte über meine schreckliche Entdeckung nach, sie ließ mich zittern, und ich musste mich übergeben. Aber ich muss gestehen, als ich da oben auf dem Dach stand, neben der Statue, die die Spitze der Fassade ziert, ging es mir gleich besser. Bei dieser Statue handelt es sich um eine griechisch wirkende Dame, und manche sagen, sie solle Euterpe (die Muse der Lyrik) darstellen, andere, es sei Melpomene (die Muse der Tragödie), und wieder andere spekulieren, ob sie nicht vielmehr Boudicca verkörpere, da sie einen Speer in der Hand hält, aber ich glaube, dieser Speer ist nur ein Behelf für etwas anderes, das die arme steinerne Lady einst hielt und vor langer Zeit hat fallen lassen: eine Maske oder eine Harfe. Aber die meisten Leute nehmen sie ohnehin nicht wahr und übersehen sie da oben auf dem Gebäude. Und so lehnte ich mich an die fleckige Statue und blickte auf Norwich hinab, und ich beruhigte mich, denn von dort aus sah ich zwar allerhand, aber keinerlei Kinder, die gewaltsam verschleppt wurden. Also redete ich mir, so gut ich konnte, ein, alles sei in Ordnung. Schau: Im rechten Winkel zum Bethel Hospital liegen die Chapelfield Gardens, wo ich ein wenig Natur und Menschen beim Spazierengehen erspähen kann und im Sommer auf den Parkbänken manchmal sogar kleine Liebesszenen – ja, auch die Liebe existiert in meinem Norwich. Ich kann die Chapelfield Pagoda sehen, einen großen eisernen Pavillon im Park. Sie sieht zwar japanisch aus, wurde aber von einem Mann namens Jeckyll erbaut, einem Sohn zwar nicht Norwichs, aber doch immerhin des nahe gelegenen Wymondham. Die Pagode ist hier berühmt, genau wie ich. Aber der arme Mr Jeckyll wurde wahnsinnig, und man verfrachtete ihn ins Bethel Hospital, gegenüber vom Theater und dem Park. Heilen konnte man ihn nicht, er starb ebendort hinter Schloss und Riegel. Manchmal frage ich mich, ob er aus einem der hohen Fenster – wie ich – auf die Chapelfield Gardens und seine rostende Konstruktion blicken konnte und ob das für ihn wohl Trost war oder Marter.

Ich frage mich, ob man mir jemals mein schreckliches Geheimnis glauben wird oder mich vielmehr eines Tages wie Mr Jeckyll in jenes Haus dort drüben bringen wird, das angeblich der Heilkunst gewidmet ist, diesem Versprechen aber nicht immer nachkommt. Und falls man mich dort heilt, höre ich dann automatisch auf, an mein Geheimnis zu glauben? Wird mein Haar dichter, mein langes Gesicht runder, meine Haut rosiger? Werde ich dann die Welt da draußen erkunden dürfen? Aber möchte ich überhaupt geheilt werden? Und könnte ich mich darauf verlassen, dass es funktioniert?

Ich glaube, wenn ich könnte, würde ich gerne einmal vor die Tür gehen. Aber Vater sagt, ich darf nicht, und ich möchte Vater nicht beunruhigen, denn wenn ihn etwas beunruhigt, zerrt das sehr an seinen Nerven. Er beschützt mich wie Eltern im Märchen ihre Kinder. Also steige ich auf das Dach und schaue auf Norwich hinab und beruhige mich ein wenig.

Manches, das ich von Norwich nicht sehen kann, das rieche ich. Der Fischmarkt befindet sich ganz in der Nähe und dicht dabei der Marktplatz, und beide bergen vieles, was sich erriechen lässt. Manchmal duftet es nach Blumen, manchmal nach Fleisch, aber meistens hängt über allem der Geruch von Fisch. Doch wenn der Wind aus einer ganz bestimmten Richtung weht, wird sogar der Fischgeruch vom schweren Aroma der Käfermarmelade verdrängt.

Ah, endlich komme ich auf die Käfer zu sprechen. In unserer Stadt riecht es immer leicht nach Käfermarmelade; wir Norwicher haben sie stets in der Lunge. Käfermarmelade ist natürlich in ganz England und selbst jenseits der Landesgrenzen wohlbekannt. Sie wird in Gläschen zu zwei Unzen verkauft und in einer Fabrik in Norwich abgefüllt, die größer ist als unsere Kathedrale. Auf dem Etikett der Käfermarmelade ist ein Gescheckter Nagekäfer abgebildet, den man auch Totenuhr nennt. Siehe da, werden Sie sagen, hier wird ja bereits zum zweiten Mal die Totenuhr erwähnt!, und es stimmt, ich denke oft an diese Geschöpfe. Die berühmteste Erzählung unserer Stadt hat mit der Käfermarmelade zu tun. Wahrscheinlich kennen Sie diese Geschichte bereits; nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie noch nie davon gehört haben, will ich sie an dieser Stelle dennoch kurz erwähnen, denn die spurlos verschwundenen Kinder von Norwich sind eng mit dieser uralten Mär verbunden – ja, sie sind sogar regelrecht darin verstrickt.

Vielleicht kommen Sie nicht aus Norwich. Vielleicht waren Sie noch nie hier. Wir, die wir ganz im Osten des Landes leben, werden allzu oft vergessen, so scheint es mir; daher kann es vorkommen, dass sich hier seltsame Dinge ereignen, von denen man anderswo – sagen wir in London oder in Edinburgh – überhaupt nichts mitbekommt. Ihr mögt uns den Rücken kehren, doch wir tun das Gleiche mit euch! Wir existieren ohne euer Zutun, wir kommen ganz gut allein zurecht. Doch stimmt das überhaupt? Möglicherweise leben wir schon so lange mutterseelenallein im östlichsten Winkel Englands, dass Kinder verschwinden und alte Geschichten wieder zum Leben erwachen. Alles, was nun folgt – meine sämtlichen schrecklichen Erkenntnisse, meine sämtlichen Studien, all die dunklen Geheimnisse –, wird man nicht verstehen, kennt man nicht die Norwicher Volkssage, die sich um die Käfermarmelade dreht, denn auf jener Sage beruht meine Entdeckung.

Irgendwann im 14. Jahrhundert (zur Zeit Julianas der Anachoretin) litt Norwich unter einer gewaltigen Käferplage. Im feuchten Flachland East Anglias gibt es besonders viele Käfer, und sie werden in diesem Teil der Welt besonders groß. Eine Totenuhr beispielsweise misst für gewöhnlich höchstens einen halben Zoll, doch in unserer Region gibt es Totenuhren, die nahezu zwei Zoll groß werden. Und diese Käfer drohten, die Stadt, die damals größtenteils aus Holz gebaut war, buchstäblich zu verschlingen. Beinahe wäre Norwich verloren gewesen – hätte es nicht eine Frau namens Meg Utting gegeben.

Sie galt seit jeher als merkwürdig und schwer durchschaubar, diese Meg. Manche sagten, sie sei verrückt, andere, sie sei bösartig, aber auf eines konnten sich alle einigen: Sie hatte stets großen Hunger. Sie war eine mittellose Jungfer, und gerade jene, die niemals gefreit werden, sucht oftmals das Pech heim. Einzig ihre Schwester sprach mit ihr, und diese Schwester gab ihr die Hälfte ihres kärglichen Auskommens, damit sie beide überleben konnten. Doch nun schwang sie sich zur Retterin unserer Stadt auf, denn Meg Utting hatte sich eine Methode ausgedacht, um die Käfer zu sammeln. Als sie eines Nachmittags in ihrer Verzweiflung den Kopf gegen den Eichenbalken oberhalb ihres Kamins schlug, fiel ihr auf, dass darunter Käfer herauskamen, die sie hurtig zertrat. Neugierig geworden, schlug sie erneut mit dem Kopf an das Holz, und wieder kamen Käfer heraus. Ohne es zu ahnen, hatte sie den Paarungslaut der Käfer nachgeahmt, und so lockte sie ganze Schwärme in ihr Haus. Je öfter sie rhythmisch mit dem Kopf gegen den Balken schlug, desto mehr Käfer strömten herbei. Bald waren die umliegenden Straßen – die Fishergate Street, die Peacock Street und die Cowgate Street – schwarz von Käfern; es war, als fließe ein seltsamer, schlammiger Fluss in einem erstaunlichen Tempo, dessen Wellen an Meg Uttings Haus brandeten.

Wie Meg herausfand, bestand die beste Methode, der Plage Einhalt zu gebieten, darin, die Käfer zu kochen. Sie stellte einen großen Topf auf den Herd, und als er sich mit Käfern füllte – die Biester fielen bereits von der Decke –, ließ sie sie auf kleiner Flamme köcheln. Und dann geschah das eigentlich Außergewöhnliche an dieser Geschichte: Irgendwie fand Meg heraus, dass diese Mischung aller möglichen gemeinsam eingekochten Käfer ganz hervorragend schmeckte.

Meg Utting beschloss, ihre Käfermarmelade, wie sie sie nannte, feilzubieten, und schon bald kam ganz Norwich, um davon zu kosten. Binnen kurzer Zeit machte sie damit ein kleines Vermögen, und sie heiratete sogar einen viel jüngeren Mann, einen der Ehrenbürger der Stadt. Wie erwähnt, hatte Meg eine Schwester, aber es heißt, sie habe ihre Schwester jedes Mal abgewiesen, wenn jene sie um Hilfe bat, und die Schwester starb in bitterer Armut an Hunger. Angeblich verfluchte sie Meg mit ihren letzten Worten und prophezeite, eines Tages werde ein Kind in ihr Leben treten, und jenes Kind werde ihr den Tod bringen. «Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht erst in vielen Jahren, aber das Kind wird kommen, und es wird dein Ende sein.»

Später wurde Meg Utting wahnsinnig. Warum, weiß keiner – mag sein, dass sie ihren Kopf einmal zu oft gegen einen Balken gerammt hatte, mag sein, dass einige der Käfer in ihr Hirn eingedrungen waren. Sie zog laut schreiend durch die Straßen und bedrohte die Kinder. Die Leute nannten sie spöttisch Mawther Meg – mawther ist unser örtliches, nicht gerade freundliches Wort für Frau; es erinnert an das Wort mawkin, wie man hier in Norfolk eine Vogelscheuche nennt, und ich habe immer wieder das Gefühl, dass bei Meg beide Wörter verschmelzen – die Käferfrau und der Vogelschreck. Oft verkürzt man ihren Spitznamen zu Maw Meg.

Nahezu zur selben Zeit fing es an, dass in Norwich Kinder verschwanden. Manche munkelten, Mawther Meg habe sie verspeist oder in ihrer Käfermarmelade ertränkt. Dass die Leute ihre eigenen Kinder als Brotaufstrich aßen. Einige hielten sie für einen uralten bösen Geist, der aus der Hölle emporgestiegen sei, andere glaubten, sie habe sich mit einem gewaltigen Käferteufel gepaart, der in den Sumpfgebieten der Norfolk Broads lebte. Wie dem auch sei: Trotz der Käfermarmelade wurde Meg Utting immer dünner und dünner, bis sie aussah wie die leibhaftige Verkörperung des Hungers.

Sicher ist, dass in Norwich von diesem Zeitpunkt an zahlreiche Kinder spurlos verschwanden.

Wenn ein Kind verschwand, zog man als Grund die Legende von Maw Meg heran. Scharen von Norwichern versteckten sich hinter dieser schrecklichen Geschichte. Pass auf, sonst kommt Maw Meg und holt dich!, warnte man den Nachwuchs – ein lustiges Spielchen, bis tatsächlich wieder ein Kind verschwand und nicht wieder auftauchte.

Wer die echte Maw Meg war, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Sicher ist, dass sie uns diesen Brotaufstrich hinterlassen hat, der bis heute in unserer Stadt hergestellt wird und für eine Menge Umsatz sorgt. Man sagt, dass in jedem Glas Käfermarmelade mindestens eine Totenuhr verarbeitet ist. Unweit des Erpingham-Tors der Kathedrale von Norwich (benannt nach Sir Thomas Erpingham, der bei der Schlacht von Azincourt die Bogenschützen befehligte) steht eine Statue von Meg, und daneben steht eine Statue des anderen großen Helden aus Norfolk: Horatio Nelson, der ganz in der Nähe zur Schule ging. Die Besucher Norwichs, habe ich mir sagen lassen, besuchen eher die Statue von Maw Meg Utting; dabei hat es sich eingebürgert, dass man einen oder zwei der Bronzekäfer zu Füßen der Statue reibt. Die Käfer zu berühren, soll der Gesundheit förderlich sein (was man ja auch der Käfermarmelade nachsagt), daher wird die Statue von Meg Utting viel öfter berührt als die von Horatio Nelson, denn Horatio Nelson zu berühren, soll kein Glück bringen, sondern sich im Gegenteil sogar negativ auf die Gesundheit auswirken – schließlich hat die Statue des Admirals nur einen Arm.

In meinem Schlafzimmer steht mein Schreibmaschinentisch und darauf meine seetangfarbene Schreibmaschine. Es ist wie ein Bauwerk, dieses Gerät. Wie ein Parlamentsgebäude oder ein Opernhaus, direkt hier auf meinem Tisch. Vater hat sie mir geschenkt. Sie ist ganz modern. Sie kam in ihrer eigenen Holzkiste aus London, und in goldenen Lettern steht THE ENGLISH STANDARD TYPEWRITER, 2 LEADENHALL ST., LONDON EC darauf geschrieben. Das ist nichts für Kinder, doch daneben habe ich ein Modell der HMSVictory. Wie so viele Kinder in Norwich besitze ich außerdem das Spielzeug, das man entweder als Käferklapper, als Totenuhr-Attrappe oder als Meg-Schreck bezeichnet. Wie Sie sicherlich wissen, handelt es sich dabei um zwei Holzlöffel, deren Stiele so mit einem Lederriemen zusammengebunden sind, dass Laffe an Laffe liegt. Zieht man an einem der Löffel, sodass sich das Leder dehnt, und lässt dann los, schlagen die Löffel gegeneinander, und es gibt ein lautes Klacken, das klingen soll wie das Geräusch einer Totenuhr. Angeblich kann man die Käfer damit anlocken, aber mir ist das noch nie gelungen, daher finde ich dieses Unterfangen recht langweilig. Doch wenn die Kinder von Norwich im Park spielen, höre ich manchmal das Klackern ihrer Käferklappern.

Verzeihen Sie: Ich wollte vom Brotaufstrich erzählen. Auf jedem Glas steht UTTINGS KÄFERMARMELADE und in etwas kleineren Buchstaben AUS NORWICH. Die Einwohner von Norwich (und beileibe nicht nur die!) essen Käfermarmelade auf Röstbrot oder Käse oder Obst oder Hühnchen oder Schinken oder Speck. Im Winter rühren sie gerne einen Löffel davon in einen Becher mit heißem Wasser. Sie ist eine sehr vielseitige Substanz, die angeblich gegen die meisten Leiden und Gebrechen hilft. Im Sommer kann man sie auf Papierstreifen streichen, um Fliegen zu fangen.

Wir Norwicher sind sehr stolz auf die Käfermarmelade. Hier, wo dieser Brotaufstrich produziert wird, verteilt er sich mitunter sogar in der Luft: Hin und wieder kommt es in der Fabrik zu einem Zwischenfall, bei dem eine größere Menge Käfermarmelade in die Luft geblasen wird und die ganze Stadt in einen dunklen, rötlichen Nebel taucht. Wenn das geschieht, begeben wir uns alle flugs nach Hause (damit meine ich natürlich nicht mich, schließlich habe ich noch nie einen Fuß vor die Tür gesetzt) und warten, dass die Wolke vorüberzieht. Anschließend wischen wir unsere Fenster mit alten Zeitungen ab (auch damit meine ich natürlich nicht mich). Das Zeitungspapier ist danach ganz rot. Habe ich schon erwähnt, dass die Käfermarmelade rot ist? Nun ja, das wissen Sie ja sicher ohnehin. Sie ist schon seit Jahrhunderten rot, obgleich sie ursprünglich schwarz oder braun war. Jetzt ist sie rot, da der Rezeptur irgendwann – wann genau, vermag niemand zu sagen – Krappwurzel hinzugefügt wurde. In Norfolk wachsen Unmengen an Krapp, mit dessen Wurzel man seit Langem Kleidung färbt – man denke nur an den berühmten roten Norwich-Schal. Kein Wunder, dass der Platz in der Stadt, wo die Wurzel verkauft wird, Krappmarkt genannt wird. Früher war die Wensum, die durch unsere Stadt fließt, rot, weil man darin Stoffe färbte, und heute ist sie rot, weil überschüssige Käfermarmelade aus der Fabrik hineingelangt. Ich kann die Wensum von hier aus nicht sehen, ich habe diesen Fluss noch nie zu Gesicht bekommen, doch ich weiß, dass er existiert, denn man hat mir oft genug davon erzählt, und ich schätze, es könnte stimmen, dass ich, wenn ich in die Wensum stiege und schwämme (so ich denn schwimmen könnte), wobei ich anfangs vermutlich sehr rot würde, aber dann immer weniger, schließlich an einem Ort namens Great Yarmouth ankäme. Aber ich habe nicht vor, irgendwohin zu schwimmen, schon gar nicht zu einem Ort mit dem Wort Mund im Namen, daher bleibe ich hier, innerhalb der Grenzen von Theatre Street, Chapelfield East, Chantry Road und Assembly House.

Wenn uns hier im Theater die Nadeln oder das Mastix ausgehen, befestigen wir unsere Perücken oder Bärte schon einmal mit ein wenig Käfermarmelade. Einer der Nachteile von Käfermarmelade ist, dass die Leute sie gerne zu einer kleinen Kugel rollen und sich in den Mund stecken, um dann stundenlang darauf herumzukauen (wovon die Zähne ganz rot werden – ach, die roten Zähne von Norwich!), ebenjene Kugel aber, wenn nach einer gewissen Zeit der Geschmack verflogen ist oder ihnen der Kiefer schmerzt, auf die Straße spucken oder sogar auf unseren Teppich zwischen den Sitzreihen (der eigens deshalb rot ist, damit man die Flecken nicht so sieht). Diese festgetrampelten Käfermarmeladekugeln zu entfernen, ist eine zeitraubende Angelegenheit. Uneingeweihten das Aroma der Käfermarmelade zu beschreiben, ist nicht ganz einfach. Es ist wie ein Konzentrat verschiedener Fleischsorten. Es ist wie ein neues Tier, das noch keinen Namen hat. Es verströmt eine eigenartige Vertraulichkeit, um die man nicht gebeten hat.

Noch etwas zum Thema Käfermarmelade: Ich glaube, darin sind die verschwundenen Kinder.

Ich weiß, ich habe das bereits angedeutet, aber da geschah es im Scherz, um mich über die abergläubischen Norwicher lustig zu machen. Dennoch glaube ich, dass es stimmt. Das wurde mir eines Morgens klar, als ich, mehrere Kissen im Rücken, auf meinem Krankenlager saß und mich mit den Verschwundenen von Norwich befasste. Neben mir eine gebutterte Scheibe Röstbrot, bestrichen mit Käfermarmelade. Ich las über die verschwundenen Kinder und nahm einen Bissen Röstbrot. Ich las: Ernest Ridings, und ich aß einen Bissen Röstbrot. Ich las: Bess Tollymash, und ich aß einen Bissen Röstbrot. Ich las: Susie Headley, und ich aß einen Bissen Röstbrot. Und dann hielt ich inne. Ich ließ das Röstbrot fallen, es landete auf dem Laken und hinterließ einen großen roten Fleck.

Oh!

Ich esse keine Käfermarmelade mehr. Ich ertrage nicht einmal mehr ihren Anblick.

2.

Geburtsstunde einer Dramatikerin.

Vielleicht sollte ich Ihnen an dieser Stelle einmal beschreiben, wie ich aussehe. Wie gelingt es mir, meine Augen auf mich selbst zu richten? Mich für Sie ins rechte Licht zu rücken?

Ich bin eher knochig als schön, muss ich gestehen, und nur ein klein wenig größer als der Durchschnitt. Ich habe eine flache Brust und platte Füße. Meine Hände und Füße sind zwar schmal, doch recht groß; gut möglich, dass ich mit der Zeit noch in die Höhe schieße, sodass die Proportionen eines Tages wieder stimmen, wenn ich zu einer Frau heranwachse.

Ich wirke stets ein wenig zerfleddert, ein wenig wie eine aus Stoffresten zusammengeschusterte Puppe, schätze ich. Meine Haut ist sehr blass, fast schon weiß. Mein Haar ist von einer Art gräulichem Rot, eine helle, aber zugleich stumpfe Farbe, und mitunter scheint es so aschfahl wie meine Haut. Dann könnte man sagen, dass alles an mir von derselben Farbe ist – abgesehen von meinen Augen, die so hellblau sind wie die meines Vaters. «Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen» – das höre ich immer wieder. «Du siehst aus wie ein Gespenst» – auch das habe ich mir schon anhören müssen.

Nun, dann bin ich eben monochrom, und ich stehe dazu und kleide mich in Grautönen und Weiß. Dadurch wirke ich stets ein wenig angeschimmelt, ein bisschen brandig, leicht stockfleckig, ich bin ein altes Buch, ein wenig vergilbt, mottenartig. Wahrscheinlich müsste ich einmal gelüftet werden. Zudem bin ich schief und krumm, was möglicherweise ebenfalls daran liegt, dass ich schon so lange hier eingesperrt bin. Aufgrund meiner Krankheiten wächst mein Körper recht unbeholfen vor sich hin und mag auch nicht so recht reifen. Meine Stimme ist immer etwas rau.

Was muss ich noch erzählen, damit man mein Leben nicht missversteht?

Ich habe das Gefühl, ich sollte die Geschichte aus Norwich, die ich vor Ihnen ausgebreitet habe, mit einer Geschichte aus dem Theater ausgleichen. Wie gerne höre ich auf meinem Krankenlager Geschichten. Sie sind meine Rettung. Denn wir bestehen ja aus Geschichten, und manche davon sind wahr und manche nicht, und manche sind nur zum Teil wahr und zum Teil ausgedacht – nun ja, das kann man vielleicht von allen Geschichten sagen. Aber es gibt eine bestimmte Geschichte hier aus dem Theater, die mir besonders oft erzählt wird. Jeder hier kennt irgendeine Variante davon, aber am häufigsten erzählt Vater sie mir, und bei ihm ist sie ganz besonders dramatisch. Sie liegt ihm auch besonders am Herzen, denn die Geschichte handelt von mir. Es ist die Geschichte von meinem Fluch.

Die Geschichte spielt bei meiner Taufe, die bei uns auf der Bühne stattfand – das war ein alter Brauch in unserer Familie, wir ließen dafür immer eigens den Bischof von Norwich kommen, und die Kulissen auf der Bühne stellten die Kathedrale dar, in der Thomas Becket ermordet wurde. Aber bei dieser Geschichte geht es vor allem um eine meiner alten Tanten. Alle hier sind für mich Onkeln und Tanten, die Jüngeren Vettern und Basen, auch wenn es nicht unbedingt Bluts-, sondern berufliche Bande sind, die uns verbinden. Diese Tante, um die es geht, durfte nicht mehr auftreten, da sie nicht mehr in der Lage war, sich ihre Texte zu merken, auch wenn sie darauf beharrte, sie könne. Sie war nicht meine richtige Tante, sondern hieß Lorena Bignell und kam ursprünglich aus Lowestoft in Suffolk. Bei uns im Theater gibt es immer mehrere Schauspieler im Ruhestand, um die man sich hier weiterhin kümmert und die sich kleinere Aufgaben suchen, die sie verrichten können; Vater versucht, ihnen so lange wie möglich das Gefühl zu geben, sie seien noch zu etwas nütze, und im Großen und Ganzen sind sie lieber im Theater als in irgendeinem Heim für alte Leute oder im Arbeitshaus oder im Bethel Hospital.

Seit sie nicht mehr auftreten durfte, hatte sich Lorena Bignell größtenteils in ihrer Künstlergarderobe aufgehalten und sich gegrämt, bis sie ihren letzten und fulminantesten Auftritt hatte. Sie erschien in einem vergilbten, löchrigen Hochzeitskleid in einer der großen Logen des Theaters. Vor den Augen meiner Familie und aller Schauspielerinnen und Schauspieler, aller Bühnenarbeiter und Angestellten, des Orchesters, der Puppenspieler und der Wäscherinnen und Perückenmacher und Schreiner und Dochtkürzer (es geschah, kurz bevor Gaslampen installiert wurden) und sogar der Souffleuse spuckte und schrie Lorena Bignell – und verfluchte mich. Ihr Vortrag war hervorragend, sie legte eine ganz feine und genaue Betonung an den Tag, jedes Wort war kristallklar und unvergesslich: Sollte ich jemals einen Fuß auf die Straßen von Norwich setzen, verkündete sie, so würde ich sterben. Und als sei das noch nicht genug, stieß sie ein heiseres Stöhnen aus und fügte hinzu, nicht nur würde ich dann sterben, sondern das ganze Theater einstürzen.

Ah, ich merke schon, dass ich hier einiges klarstellen muss.

Sie dürfen bitte nicht glauben, dieser Vorfall sei darauf zurückzuführen, dass mein Vater meine Tante nicht zur Taufe eingeladen hätte – ich erzähle hier mitnichten einfach nur die Geschichte von Dornröschen nach, die schon des Öfteren auf unserer Bühne zu sehen war. Nein, Lorena Bignell, zu ihrer Glanzzeit eine äußerst begabte Tragödin, war durchaus eingeladen gewesen. Das Problem war ein anderes: Sie war auf der Bühne so oft missbraucht und ermordet, verfolgt und verachtet worden, dass die Dramen in ihren Verstand gesickert waren, und anders als die Theaterschminke ließen sie sich nicht mehr abwaschen. Nun brüllte sie immerzu herum, war wütend und unsicher, zuckte unkontrolliert und schien immer verwirrter. Ja, man hatte der armen Frau böse mitgespielt – und meist war es mein Vater gewesen, der ihr das angetan hatte, so oft, wie er den Bösewicht gab. Bignell verfluchte mich, um sich an ihm zu rächen. Aber das war noch längst nicht alles. Oh nein, dazu war sie zu gut und zu gründlich. Als letzten Akt lieferte sie eine solch hervorragende Leistung ab, dass man bis heute davon spricht. Manche behaupten, was sie aufführte, habe in keinem Text gestanden, von daher sei es streng genommen gar kein Theater gewesen, man solle es besser eine Ausschreitung nennen. (Die Stadt Norwich ist, wenn ich das so sagen darf, berühmt für ihre gewaltsamen Ausschreitungen; bei einem der schlimmsten Tumulte wurde im Jahre 1766 ein Großteil des städtischen Eigentums zerstört, und zwei Männer, John Hall und David Long, wurden für ihre Beteiligung an dem Aufstand im Norwich Castle gehängt.) Andere sagen, Lorena Bignell habe sich durchaus an das Regiebuch gehalten, es jedoch für ihre Zwecke umgeschrieben. Und ebenjener Meinung bin ich auch; zumindest hat sie mit ihrer außergewöhnlichen Geste, die sie in einem Theater einem ansehnlichen Publikum präsentierte, das Regiebuch meines Lebens umgeschrieben.

Also dann. Folgendermaßen wurde es mir berichtet: Tante Lorena Bignell ist buchstäblich explodiert.

Fetzen meiner Tante flogen von der Loge bis auf die Bühne. Anschließend fand man sie überall, zum Beispiel in sämtlichen Sitzreihen im Parkett, aber die Loge sah am schlimmsten aus. Wie sie zweifellos mit Genugtuung zur Kenntnis genommen hätte, war ein guter Teil von ihr auf der Bühne gelandet. Danach wurde tagelang gewischt und geschrubbt – die Reste der Bignell waren hartnäckiger als Käfermarmelade –, und wie ich mir habe sagen lassen, dauerte es noch wesentlich länger, bis erst der Geruch verschwand.

Bis heute weiß niemand so recht, wie es meiner Tante Lorena gelang, zu explodieren, aber der Effekt war grandios. Mehrere Mitglieder meiner Familie, darunter auch ich, haben versucht, ihren außergewöhnlichen Abgang nachzustellen – mithilfe von Attrappen, versteht sich. Doch das Ergebnis war stets enttäuschend. Sie ist in hunderttausend Stücke zersprungen und hat sich über den ganzen Theatersaal verteilt. So wurde ich zweimal getauft, einmal mit gesegnetem Weihwasser und ein zweites Mal mit Blutspritzern, die auf meinem Taufkleid landeten – roten Flecken als Taufgeschenk meiner soeben verstorbenen Quasi-Verwandten. Ebendieses Taufkleid hängt heute hinter Glas im Foyer, um allen das geronnene Blut darauf zu zeigen und sie an meinen Fluch zu erinnern. So wurde ich gleich am ersten Tag meines Lebens gezeichnet. Die vielen Menschen, die gekommen waren, um meiner Taufe beizuwohnen, wurden ebenfalls von Tante Lorena getauft, und hinterher liefen sie, jeder ein wenig Lorena Bignell an sich, durch unsere Stadt, in die Viertel mit den schönen Namen Tombland (nicht nach irgendwelchen Gräbern, sondern nach einem alten skandinavischen Wort, das «leerer Raum» bedeutet) und Heigham, Millgate und Hellesdon, Lakenham und Pockthorpe, Old Catton und Sprowston, und sie nahmen sie sogar mit in ihre Häuser, da sie auf ihren Kleidern und auf ihrer Haut war.

Als Folge dieses Ereignisses darf ich, anders als meine viel geteilte Tante Lorena, das Theater nie mehr verlassen. Die Explosion meiner Tante hatte ihren Fluch besiegelt und allen gezeigt, wie ernst man ihn nehmen musste. Ohne diesen Vorfall hätte man vielleicht eine Ausnahme machen können, einen Weg finden können, ihren Zorn zu umgehen. Aber Tante Lorena war in einer großen purpurroten Wolke verschieden, und diese Wolke sorgte dafür, dass ich nun für immer hier eingesperrt bin. Am Geländer der Loge prangt sogar eine kleine Bronzetafel:

AN DIESER STELLE EXPLODIERTE

LORENA AUGUSTA BIGNELL

Von da an machte sich mein Vater rund um die Uhr Sorgen um mich. Nicht genug, dass Mutter gestorben war – auch ich war von Anfang an kränklich und verflucht. Die Schauspieler schüttelten den Kopf. Die Ärzte schüttelten den Kopf. Überall um mich herum war Tod. Man gab mir nicht viel Zeit. Ach, das arme Kind. Und so kam es, dass ich, sobald ich auf der Welt war, drinnen bleiben musste.

Ich sollte hier einen winzig kleinen Nachtrag einfügen. Vielleicht ist das alles stark übertrieben. Es ist durchaus möglich, dass meine arme Tante gar nicht explodiert ist, sondern bloß gehustet hat; wie man mir erzählt hat, litt sie damals an einer schweren Infektion der Lunge, und möglicherweise kam es zu einer Blutung, und ein bisschen Blut kam aus ihrem Mund, vielleicht sogar mehr als ein bisschen. Nach so langer Zeit ist es schwierig, herauszufinden, was genau geschah. Auf jeden Fall ist sie gestorben, und wahrscheinlich hat sie dabei geblutet. Wer im Theater lebt, glaubt automatisch zu einem gewissen Grad an Magie. Regeln, die für andere Gebäude gelten, sind hier außer Kraft. Im Theater bemühen wir uns immer, das Unmögliche möglich zu machen, unser Publikum an fantastische Gestalten und Ereignisse glauben zu lassen und selbst daran zu glauben. Wir lassen beispielsweise sehr oft alte, tote Könige wiederauferstehen (nicht gerade Gurgunt unter Norwich Castle, sondern eher solche, die Heinrich oder Richard heißen) und lassen sie hier auf unserer Bühne lebendig werden. Wenn ich all das bedenke, erscheint es mir schon möglich, dass Lorena explodiert ist, aber genauso kann es sein, dass sie nur nach unten ins Parkett sickerte. Ich weiß nicht, was von beidem stimmt. Doch auf jeden Fall hat sie ihren Fluch ausgesprochen. Auf jeden Fall ist sie kurz darauf gestorben, vielleicht sogar sofort. Und da wir ein sehr misstrauisches Völkchen sind – wir glauben an Flüche und vor allem an Todesflüche –, bin ich hier und werde wohl auch immer hier bleiben.

Dass im Tower von London Raben gehalten werden müssen, da sonst die Krone fällt und Großbritannien zugrunde geht, ist hinlänglich bekannt. Das ist ein Glaube der Londoner. Wir im Osten Englands haben unsere eigenen Grundsätze: Einen verbogenen Sixpence in der Hosentasche zu finden, bringt Glück; wenn du zitterst, läuft gerade jemand über dein künftiges Grab; machst du zwei Dinge kaputt, folgt mit Sicherheit noch ein drittes; stellst du einen Besen in die Ecke, werden dich Fremde heimsuchen; stolperst du, wenn du eine Treppe hinaufsteigst, wirst du noch vor Jahresende heiraten; wer Knochenmark vom Schwein verspeist, verliert den Verstand; man darf niemals den neuen Mond durch ein Glas betrachten; Pferde können Geister sehen; wird dir ein Zahn gezogen, musst du ihn verbrennen, denn falls ihn zufällig ein Hund frisst, wächst dir ein Hundezahn; ein Kind, das im Haus verflucht worden ist, wird im Freien sterben.

Nun, eines davon trifft auf mich zu.

Mein Gefängnis. Mein Palast. Mein Zuhause. Tag für Tag für Tag.

Unser Theatergebäude ist uralt und wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgebaut und erweitert. Angeblich besteht das Fundament zum Teil noch aus Steinquadern von den alten Römern, die aus Colchester herübergebracht wurden, nachdem Boudicca die Stadt zerstört hatte, aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder auch wieder nur so eine Geschichte ist. Als die Sachsen Norwich eroberten, wurde das Gebäude in eine große Bierhalle umgewandelt; so blieb es lange Zeit, hier trafen sich Zecher und Aufschneider. Im 16. Jahrhundert stand an dieser Stelle das White Swann Inn, in dem die Norwich Company of Comedians auftrat. Zunächst war unser Theater religiös, aber dann drängte man Gott immer mehr an den Rand und wurde weltlicher. Zunehmend ging es um uns Sterbliche, um unsere Erfolge und Niederlagen, um Glück und Trauer und darum, wie kurz unser Leben ist.

Im Jahre 1754 wurde nebenan das Assembly House errichtet, wo sich die wohlhabenderen Bürger Norwichs trafen, um das Tanzbein zu schwingen, sich zu verlieben, Konzerten zu lauschen und sich ganz allgemein zu amüsieren. Mit der Zeit griff die Lebensfreude vom Assembly House auf die umliegenden Gebäude über, bis sie das White Swann infizierte, und so wurden wir schließlich, drei Jahre später, ein richtiges Theater. Wir hießen damals New Theatre, und als erste Vorstellung brachten wir Der Lauf der Welt von William Congreve auf die Bühne. Wir waren ein kleines Haus und hatten eigentlich gar keine Aufführungslizenz, denn rein rechtlich durften damals ausschließlich in London Theaterstücke aufgeführt werden – bis zum 17. März 1768, als schließlich auch wir anderen, die wir nicht in der Hauptstadt wohnten, vom König die Erlaubnis erhielten, fertige Stücke zu spielen. Zu diesem Anlass nannten wir uns um in Theatre Royal Norwich, dabei hat noch niemals ein Mitglied der britischen Königsfamilie die Sitze unserer Königsloge gewärmt.

Schon bald war unser geliebtes Theater zu klein, um Norwich zu beherbergen. Im Jahre 1801 baute man daher ein komplett neues Haus – bloß die antiken Grundmauern und einige alte Balken blieben erhalten. Seither hat es seine heutige Form, auch wenn es jetzt, im Jahre 1901, nicht mehr ganz so frisch daherkommt wie 1801; unsere Schmuckelemente verblassen, und hier und da treten Risse auf. Schließlich ist Norwich auf Kalkstein errichtet, der aus den Schalen Zigtausender Meerestiere besteht, die vor Millionen Jahren starben, und manchmal zerbrechen diese Schalen. Jawohl, unsere Mauern sind georgianisch, obgleich unsere Seelen sächsisch sind und brüchig wie totes Meeresgetier, und bis vor Kurzem waren wir viktorianisch – unsere letzte große Renovierung fand zu Beginn der Herrschaft Viktorias statt, aber sie regierte so lange, dass unser Zierrat zum Zeitpunkt ihres Todes bereits einen Teil seines Glanzes eingebüßt hatte. Jetzt schreiben wir den 20. März 1901. Die Königin ist tot, und auf dem Thron sitzt der siebente Eduard.

Ich persönlich sehe keinen Unterschied zwischen der alten Frau und ihrem Sohn, dem alten Mann. Wir haben im Zuschauerraum jede Menge Trauerkrepp aufgehängt, und überall in der Öffentlichkeit trägt man schwarz, und meine Tanten kleiden sich in Bombasin, und meine Onkel legen sich Armbinden an, die in unserer Kostümabteilung genäht werden.

Unsere Stadt ist berühmt für den Norwich Black Crape, der ein echter Exportschlager ist: Ganz England legt sich diesen Trauerschal um, wenn es Grund zur Trauer gibt, so wie jetzt. Doch niemand trauert so schön wie die Einwohner von Norwich.

Ansonsten geht alles seinen gewohnten Gang.

Und damit komme ich notgedrungen wieder auf mein Thema zurück. Denn egal, was ich hier erzähle, es steckt immer noch etwas anderes dahinter, wie ein Schatten, der sich lautlos anschleicht. Selbst, wenn ich nur vom Theater berichte, ist es da, neben dem Theater wie auch im Theater: meine Entdeckung, die verschwundenen Kinder von Norwich. Ich erzähle von der Käfermarmelade, und dabei formt es sich zu dicken roten Lettern: die verschwundenen Kinder. Ich bin durchdrungen von meinem Geheimnis, und um fortzufahren, muss ich das Geheimnis lüften, aber immer nur ein klein wenig auf einmal, genau wie die Ärzte früher beim Aderlass; und so werde ich auch das Wissen, das auf mir lastet, nur tröpfchenweise von mir geben. Aber wie gelingt mir das? Wie kann ich als Zwölfjährige jenen, die womöglich doppelt so alt sind wie ich, begreiflich machen, was ich herausgefunden habe?

Ich werde den Verdacht nicht los, dass viele der verschwundenen Kinder in der Käfermarmelade gelandet sind. Aber ich kann es nicht beweisen. Ich habe meine Onkel und Tanten gefragt, aber sie schenken meinen Ausführungen keinen Glauben. Wie sollen die denn dort hineingelangt sein, fragen sie. Wie wohl, durch Mord, sage ich. Ha, sagen sie, was für ein Unsinn. Wie selbstverständlich glauben sie an Könige unter einem Hügel und an Feen im Wald und Wichtel in der Gartenhecke; sie glauben an Black Shuck und halten alle Norfolker Märchen für die reine Wahrheit. Aber an verschwundene Kinder und Mord wollen sie nicht glauben. Jedes Mal, wenn ich Erwachsenen von meinem Geheimnis erzähle, scheuchen sie mich fort und murmeln etwas von den Gefahren einer allzu blühenden Fantasie, und dass ich wieder aufs Dach gehen möge, dort würde mir die frische Luft die Flausen schon austreiben. «Was du da sagst, stimmt einfach nicht.» Den Bürgern von Norwich kann ich es ebenso wenig erzählen, denn sobald ich den Publikumsbereich betrete, wenn dort Leute sind, besteht Vater darauf, dass ich zu meiner eigenen Sicherheit schweige und genügend Abstand zu meiner Stadt halte. «Lass die armen Norwicher in Frieden, meine kranke Edith.»

Aber mein Geheimnis will einfach nicht verschwinden.

Und jetzt habe ich trotz allem endlich einen Weg gefunden.