Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Novela

- Sprache: Spanisch

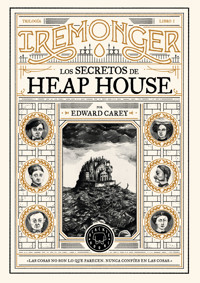

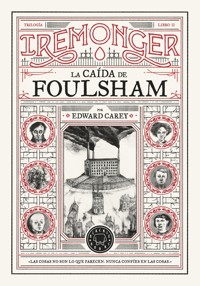

LAS COSAS NO SON LO QUE PARECEN. NUNCA CONFÍES EN LAS COSAS. Tras la primera entrega: Los secretos de Heap House, llega el segundo volumen de la trilogía. Los Iremonger son una familia peculiar. La mansión de HEAP HOUSE y sus mentiras quedaron atrás. Ahora Clod, el escuchador, y la sirvienta Lucy Pennant han sucumbido a la maldición familiar y se han convertido en indefensos objetos: Clod, una moneda de oro a la que muchos quieren echar el guante, se dirige a FOULSHAM, la infecta ciudad al otro lado del muro; Lucy, transformada en un insignificante botón, espera abandonada en la inmundicia de los CÚMULOS a que alguien repare en ella y la saque de allí. Si al menos pudieran mantenerse unidos. Si al menos encontrasen ayuda y pudieran, por fin, enfrentarse a quienes desean acabar con ellos. Como todos los lugares malditos, FOULSHAM ha creado muchos monstruos. Algunos ni siquiera recuerdan quiénes fueron. Pero allí donde no hay justicia ni esperanza, donde unos pocos deciden el futuro de los inocentes, los monstruos pueden ser los mejores aliados.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Guardas

Créditos

Primera parte. Las calles de Foulsham

I. Observaciones desde un cuarto infantil

2. En el fondo

3. La odisea de un medio soberano

4. El hombre inmundo

5. ¡¡¡Aviso público!!!

6. ¿Ha visto a este chico?

7. Los cúmulos golpean

8. Respirar de nuevo

9. El Effra y más allá

10. El sastre de Foulsham

11. En las calles de Foulsham

12. Alguien hace una promesa y algo se deshace

13. Cama y cerveza

14. Antes de que amanezca

Segunda parte. La pensión

15. En casa, de nuevo en casa

16. No aguantará

17. Mi herencia

18. Encerrados en un fogón

19. Oh, mi pelirroja

20. Orden de destrucción

21. Hacia las verjas

Tercera parte. La fábrica de la Casa de la Hoja de Laurel

22. Ante las verjas

23. Al otro lado de las verjas

24. ¡Adelante, soldados de Foulsham!

25. Sangre

26. Observaciones desde un cuarto infantil

Agradecimientos

Notas

EDWARD CAREY nació en Inglaterra, durante una tormenta de nieve. Como su padre y su abuelo, ambos oficiales de la Marina, asistió al Pangbourne Nautical College, donde lo más cerca que estuvo de seguir la vocación de su familia fue al interpretar a un capitán de barco en un musical de la escuela. Quizá fue en ese escenario donde descubrió su pasión por el teatro, que encontraría su desarrollo natural en sus estudios posteriores en la Hull University.

Pero sus grandes vocaciones son sin duda la escritura y la ilustración. Según el propio autor siempre dibuja los personajes sobre los que escribe, aunque a menudo sus ilustraciones contradicen la escritura, y viceversa. También es extremadamente exhaustivo a la hora de documentarse para sus obras. Little, su biografía novelada de Madame Tussaud, fue escrita solo tras trabajar en el museo de cera.

Durante el confinamiento por la covid-19 puso en marcha el proyecto Una ilustración diaria, que terminó alargándose casi dos años. Nadie pone en duda la incombustible paciencia de Carey. La Trilogía Iremonger, su obra cumbre, le llevó cerca de una década. Esta nació de la nostalgia que sentía viviendo en Texas, y que le llevó a establecer su historia en la Inglaterra victoriana. En ella ofrece a sus lectores una crítica agudísima al sistema de clases, una mirada ecologista y un entramado lleno de misterios.

Título original: Foulsham – The Iremonger Trilogy

© del texto y las ilustraciones: Edward Carey, 2014

© de la traducción: Lucía Barahona, 2024

© de la edición: Blackie Books S.L.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Diseño de cubierta: Luis Paadin

Maquetación: Acatia

Primera edición digital: octubre de 2024

ISBN: 978-84-10025-99-8

Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

Para Gus

Primera parte

Las calles de Foulsham

I

OBSERVACIONES DESDE UN CUARTO INFANTIL

La historia de James Henry Hayward,

propiedad de la Fábrica de la Casa de la Hoja de Laurel,

Forlichingham, Londres

Me habían asegurado que yo era el único niño en todo aquel gran edificio, pero no era así. Sabía que no lo era. A veces los oía; me refiero a los otros niños. Los oía gritar en algún lugar más abajo.

Vivía en una fea habitación con mi institutriz. Se llamaba Ada Cruickshanks. Debía dirigirme a ella como «señorita Cruickshanks». A menudo me hacía tomar una medicina en una cuchara sopera, que tenía un olor bastante raro, pero me hacía sentir calentito por dentro, como si se llevara el invierno. Me daba dulces para comer: bizcochos y pastas, también pastel de Forlichingham, que, si soy sincero, no era en absoluto mi favorito, porque la parte de arriba estaba un poco chamuscada, como marca la tradición, y el interior era una amalgama de sobras recubiertas de melaza negra para ocultar el sabor. La señorita Cruickshanks decía que debía comérmelo entero, que se enfadaría conmigo si no lo hacía. Así que yo me lo comía.

La señorita Cruickshanks me contaba historias extrañas, historias que no sacaba de ningún libro, sino de su cabeza. Se sentaba a mi lado con gesto severo en el rostro y decía así:

—Escúchame, niño, la verdad es esta. Hay dos tipos de personas, las que están al tanto de los objetos y las que no. Yo pertenezco al primer grupo, por eso puedo explicártelo. Puedo contarte que una vez había un lugar donde los objetos no hacían lo que se les pedía. En ese lugar, no te diré dónde, mi atrevimiento no llega a tanto, en ese lugar la gente estaba tan cansada y tan harta de las cosas que ciertas cosas podían llegar a parecer humanas y, a su vez, un ser humano podía verse reducido de manera fulminante a una cosa. En ese lugar había que prestar mucha atención a lo que se recogía, porque podía darse el caso de que algo que parecía una simple taza de té, en realidad era alguien llamado Frederick Smith que se había transformado en taza. Y en aquel lugar había señores de las cosas, terribles recaudadores de impuestos que podían convertir a una persona en una cosa como si nada. ¿Qué te parece?

—No sabría decirle, señorita Cruickshanks.

—En ese caso, reflexiona sobre ello hasta que lo sepas.

Con frecuencia me preguntaba:

—¿Todavía lo tienes? ¡Enséñamelo ahora mismo! ¡Enséñamelo!

Y yo debía sacar el medio soberano de oro del bolsillo y mostrárselo. Siempre tenía que llevar esta moneda encima, era mi soberano particular. Menudo jaleo armaban por él. Cada vez que lo sacaba en público, los habitantes de aquel viejo caserón ahogaban un grito, y la señorita Cruickshanks chillaba:

—¡Guárdalo! ¡No lo dejes a la vista! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Nunca se sabe quién estará mirando!

Cada cierto tiempo me hacían salir del cuarto infantil para ir a ver al anciano. Me conducían a su gran sala llena de estanterías, y él me permitía mirar las cosas que guardaba en ellas, pero no podía tocarlas. Eran de lo más extrañas, algunas eran simple basura: pedazos de pipas viejas, una teja, un viejo tazón; pero había otras que brillaban y eran de plata o de oro. No sabía por qué almacenaba todas esas cosas. Me imaginaba que formaban parte de su colección especial. Pensaba que algún día disfrutaría reuniendo mi propia colección.

Lo primero que debía hacer cuando iba a visitar al anciano era mostrarle mi soberano. Se lo acercaba y lo depositaba en sus manos grandes y arrugadas. Él lo estudiaba y le daba una y mil vueltas. Le encantaba hacer eso, podía tirarse un buen rato así. Hasta que por fin me lo devolvía y miraba cómo me lo guardaba al fondo del bolsillo.

—Estoy satisfecho contigo, joven James Henry. Haces un buen trabajo.

—Gracias, señor. Me gustaría mucho trabajar, señor, si es con usted.

—El amo Umbitt es un hombre muy ocupado —aseguraba la señorita Cruickshanks.

—Nunca debes gastarte ese soberano, James Henry —me decía el anciano.

—Lo sé, señor. Lo sé bien —reponía yo, porque me lo recordaba cada vez que iba a verle.

—Dímelo, James Henry.

De pronto se ponía muy serio.

—No debo gastarme mi soberano. Nunca.

De todos modos, ¿dónde iba a gastarlo? En la fábrica no había nadie, y nunca me dejaban salir a la ciudad. Qué manera de insistir en lo mismo, una y otra vez. No te lo gastes. Nunca te lo gastes.

—Buen chico —decía el anciano—. La señora Groom te preparará algún postre. Es una cocinera excelente, la mejor de todo Forlichingham. Qué afortunados somos de que nos envíe comida aquí, a la Casa de la Hoja de Laurel.

Y luego yo debía dedicarle una pequeña reverencia y volvían a conducirme a mi habitación.

La Casa de la Hoja de Laurel, mi hogar, era el lugar más alto y espléndido de todo el vecindario. Había sido concebido como un gran peso, como un ancla. Era un lugar incuestionable. No se marcharía a ninguna parte. Era fácil dormir en un lugar como ese, con la certeza de que, cuando despertaras por la mañana, la Casa de la Hoja de Laurel seguiría en pie. En efecto, ¡qué lugar! ¡Qué fortuna la mía al poder comer tantas cosas ricas!

En realidad, eran ellos los que me repetían sin cesar lo afortunado que era de estar ahí. Lo cierto es que yo no estaba seguro de sentirme afortunado. La Casa de la Hoja de Laurel era una especie de fábrica, aunque no sabría decir qué era lo que fabricaba exactamente. En algunas salas hacía mucho calor. Había hornos y chimeneas que expulsaban humo, sofocando el resto del vecindario con hollín.

La casa estaba llena de tuberías, grandes tuberías de metal que serpenteaban por los techos y que servían de columnas a las paredes, a veces había más de cien. Estas tuberías alcanzaban hasta el último rincón del edificio. Estoy seguro de que no había ni una sola habitación que no tuviera tuberías en su interior. Algunas eran frías al tacto, muy frías, mientras que otras estaban espantosamente calientes y podían llegar a abrasarte.

Tenía el acceso prohibido a un montón de habitaciones. No entres ahí, chico, ¿me oyes? No es lugar para ti. Mantente alejado del segundo piso, del tercero. ¿Desde dónde suenan las campanas?, les preguntaba. No es asunto tuyo, respondían. Me hubiera gustado saber qué significaban todos esos silbidos que se oían de noche y de día. No debes preocuparte por eso, me decían.

Así que, en definitiva, debo decir que sabía muy poco acerca de la Casa de la Hoja de Laurel. En ocasiones la oía ocupándose de sus asuntos. Oía a gente pegando gritos, una especie de gritos de dolor que no venían de muy lejos. Habría jurado que eran voces infantiles. Cada vez que las oía gritar me ponía nervioso. Y entonces Ada Cruickshanks cogía un martillo y golpeaba las tuberías. Los gritos solían detenerse enseguida.

—¡Los he oído, señorita Cruickshanks! ¡He oído niños!

—No sabes lo que dices.

—Se lo aseguro.

—No sabes nada.

Bueno, en eso tenía bastante razón.

Sabía que me llamaba James Henry Hayward, que vivía en el vecindario londinense de Filching, junto a los grandes cúmulos de desechos. Sabía que había nacido allí, en Filching. Llevo el lugar en la sangre. Pero era la señorita Cruickshanks la que me había contado todo eso, no era algo que yo recordase. Me llamaba «niño del vertedero».

Hacía grandes esfuerzos por recordar a mi familia, pero de nada servía. ¿Qué aspecto tenía mi madre? ¿Y mi padre? ¿Tenía algún hermano o hermana? ¿Por qué permanecía encerrado allí dentro con ella en lugar de estar fuera con ellos? ¿Cómo había terminado en aquel gran caserón? ¿Por qué tenía que vivir en una fábrica?

—¿Puedo salir? —le preguntaba—. ¿Aún vive allí mi familia? No consigo recordarlos. ¿Puedo ir a verlos?

—¡No, no! —espetaba—. ¡Qué asquerosidad! ¡Ahí fuera te ensuciarías! Te perderías. Forlichingham es peligroso, hay personas horribles, ladrones y asesinos. Sepárate de la ventana, ¡cuántas veces tengo que decírtelo! —Y se volvía hacia mí—: ¿Todavía lo tienes? ¡Enséñamelo! ¡Enséñamelo! —Y yo le enseñaba la moneda.

Filching era todo casuchas. Las veía desde la ventana: pequeñas casas por aquí y por allá, un tanto abandonadas, con las ventanas destrozadas y agujeros en los tejados; edificios apuntalados, chapuceros, ese tipo de cosas. El muro de los montones protegía a Filching de toda la masa de cúmulos de basura y, al otro lado de la sucia ciudad, se levantaba el otro muro. El muro que separaba a Filching del propio Londres. Ese muro era más alto que el de los montones, y más reciente. Estaba coronado con pinchos y al otro lado se extendía Londres, el verdadero Londres, nuestro vecino, tan cerca pero tan lejos, porque era un Londres que nunca debíamos pisar. Londres era un lugar imposible para nosotros, los habitantes de Filching. Prohibido el paso.

Bajo mi ventana, justo después de los raíles de la fábrica, estaba la parte de Filching más próxima a la Casa de la Hoja de Laurel. Era un edificio alto y blanco del que entraba y salía gente sin parar. Me gustaba observarlo. Cuando miraba por la ventana y veía la ciudad torcida sabía que la amaba. Sabía que anhelaba poner los pies en ella, deambular por esas calles oscuras y sinuosas. Allí, en alguna parte, estaba mi familia.

Sufría unos dolores de cabeza terribles y, cuando esto sucedía, cuando mi pobre sesera ardía de tanto pensar, la señorita Cruickshanks me traía la cuchara con la medicina. Después de tomarla me sentía muy calentito por dentro, el dolor de cabeza desaparecía y todo se nublaba, pero era una sensación muy agradable. En fin, diría que para mí la bruma era una constante. Sabía muy poco, me ocultaban tantas cosas que vivía en una pesada neblina. Y por si esto fuera poco, o como si lo confirmase, la señorita Cruickshanks llevaba un sombrero negro con un velo que no dejaba verle la cara. No sabría decir qué aspecto tenía.

Pero ni siquiera después de tomar la medicina era incapaz de dejar de pensar en mi familia allá fuera, en Filching.

—¿Sabe dónde están mis padres? —le preguntaba.

—Hay cuestiones más importantes en juego.

—Me gustaría visitarlos. Si es que están allí, al otro lado de las puertas.

—Bien, pero no puedes, chico. No debes.

—¿Por qué no puedo?

—¡Y dale con las preguntas! Todo son preguntas. Tus preguntas me perforan como picotazos, me arañan y me enfurecen. Deja que te diga lo que nadie más va a decirte: es un lugar peligroso y desvencijado, plagado de enfermedades y de crueldad. La gente corriente ya no dice Filching, ahora lo llaman Foulsham* porque es un lugar apestoso, un lodazal rebosante de pestilencia. Un hombre al que han apodado el Sastre se esconde en los callejones y mata a las personas. Y esa gente vale tan poco que nadie se preocupa por ellos. Sal de aquí, James Henry Hayward, y no durarás ni un minuto. El exterior es peligroso. El aire mismo es pestilente. Si sales, morirás, si sales, te desplomarás, si sales, te harás añicos.

—Pero allí vive gente. La he visto pululando por esas calles oscuras.

—Esa gente son ratas, cucarachas. Enfermos moribundos.

Debió de ser la alusión a las personas rata lo que me refrescó la memoria, porque de repente me acordé de algo que no había recordado hasta entonces. Recordaba una casa, recordaba una habitación en una casa con el suelo sucio. Había un armario, y el armario tenía una puerta. Recordaba abrir la puerta del armario; dentro había una niña pequeña que se llevaba un dedo a los labios para mandarme callar. ¡Me acordaba! ¡Me acordaba de algo! Al principio no sabía quién era esa niña, ni dónde había soñado una cosa así. Pero me gustaba pensar en ello. Intentaba imaginarme esa cara, aunque cada vez que volvía a pensar en ella, cuando abría el armario en mis pensamientos, la niña no estaba allí, y en su lugar había una rata.

La noche después de acordarme de la niña en el armario oí a la señorita Cruickshanks murmurando en su lado de la habitación. Me preguntaba qué era lo que le hacía murmurar de un modo tan furibundo. Ya se había acercado dos veces de puntillas para comprobar si dormía y para asegurarse de que el medio soberano estaba guardado debajo de mi almohada, y creo que debía de estar convencida de que yo al fin dormía. Pero no era así y, en silencio, sin hacer ruido, salí de la cama y me deslicé sigilosamente por el suelo, escudriñé la habitación y allí estaba ella, sentada en el borde de su cama con un espejo en las manos, y empezó a retirarse el velo. Y al fin vi su rostro. ¡Menuda sorpresa me llevé!

¡Una grieta gigantesca le surcaba el rostro! ¡Un gran rasguño en el centro de la cara! ¡Como si fuera un trozo de cerámica y no una persona!

—¡Demonio de niño! —gritó, dándose la vuelta.

—Lo siento, señorita Cruickshanks. No era mi intención.

—¡Maldito ladronzuelo!

—¿Le duele, señorita Cruickshanks? Me refiero al corte. Lo siento mucho, no sabía que estuviera herida. Discúlpeme, señorita.

—¡Te odio!

—Sí, señorita Cruickshanks.

—¡Espero que te pudras!

—Sí, señorita Cruickshanks.

—Tómate tu medicina. Ahora.

—Sí, señorita Cruickshanks.

—Estamos atrapados el uno con el otro, niño.

—Sí, señorita Cruickshanks.

—Vete a la cama.

Ver su rostro herido cambió mi opinión sobre ella. Pobre vieja Cruickshanks. Decidí que en lo sucesivo pensaría en ella de una manera más amable. Cruickshanks era una persona, y además una mujer, con todas esas cosas de mujer a su alrededor, todos esos pedacitos que denotan lo femenino. Era un pensamiento que deseaba no haber tenido.

A partir de ese momento preferí no tomar tanta medicina, no quería sentirme tan confundido. Empecé a fingir que la tomaba. Me la metía en el bolsillo. La escupía cuando se me presentaba la oportunidad. Desapareció toda esa blanca espesura y pude volver a centrar mi atención. El dolor de cabeza era perpetuo, pero aumentaron los recuerdos. Recordaba a la niña en el armario, podía verla mejor.

Se escondía allí, era su lugar secreto. Ahí guardaba su muñeca de trapo. Comencé a preguntarme si la niña sería mi hermana. Me fui convenciendo de que lo era. Y con esa certeza empecé a recordar más que un armario. Veía una habitación entera, y a gente en ella. Una anciana que tosía, una mujer más joven y un hombre. También había un niño, todos estaban atareados con alguna labor. En un primer momento no supe lo que era. Luego, a base de mucho esfuerzo, pude ver más. Miraba por encima de sus hombros. Hacían pequeñas jaulas. Jaulas, ¿jaulas para qué? Miré hacia arriba: había jaulas colgando del techo, no sabría decir cuántas, con pájaros en algunas de esas jaulas, gaviotas andrajosas y palomas polvorientas.

Y en el suelo había otras jaulas. Estas tenían una especie de rejilla con resorte. ¡Entonces lo supe! ¡Lo comprendí! ¡Trampas! Trampas para ratas, eran trampas para ratas. Eso es lo que eran, esas personas eran cazadores de ratas. Eran los mejores cazando ratas. Se me desbocó el corazón. Sí, claro que sí, los conocía. Los conocía y los quería. Eran mi familia. ¡Mi familia eran grandes cazadores de ratas en Filching!

Ahí estaba mi padre, fuerte y corpulento, con las manos y la cara cubiertas de arañazos, ¡qué gran cazador de ratas era! ¡Un campeón! Ahí estaba mi madre, también con su buena dosis de arañazos, feroz y cariñosa. Así es, te conozco, madre. Mi hermano, aprendiendo a hacer una trampa para ratones. Mi hermana y su muñeca de trapo, una rata de trapo con un vestido. Mi abuela en el rincón, reparando trampas, con una mano donde faltaban dos dedos que había perdido en sus primeros días como cazadora. ¡Menudas historias nos contaba de esa época, del abuelo y de las ratas del muelle! Y ahí estaba mi abuelo, doblado hacia delante pero sonriente. Ay, mi familia, mi familia. Todos regresaron a mi memoria. Cómo me gustaba estar allí con ellos.

Vi más cosas: me veía a mí entre todos ellos, saliendo a cazar con mi padre con su traje de cuero, a colocar las trampas. Y ahí estaba la parte exterior de la casa, un edificio de una planta, bastante hecho polvo, pero con un letrero comercial que se agitaba alegremente en el viento. CAZADORES DE RATAS HAYWARD, LICENCIA COMPLETA CONCEDIDA POR EL CABALLERO TUNCRID IREMONGER. Sí, mi hogar, ¡y vaya un hogar! Y en las paredes, los anuncios: VENTA DE RATAS Y RATONERAS, PAPEL MATAMOSCAS, TRAMPAS PARA GAVIOTAS, CARNE DE GAVIOTA, BASTIDORES DE RATAS, TAXIDERMIA, ¡GRAN VARIEDAD!, SACOS DE PLUMAS, ¡PIELES! Qué buen hogar, ¡menudo lugar! Eso era, la Casa de las Ratas, ese era mi sitio, ahí estaban los míos. Tenía que encontrarlos.

La Casa de las Ratas.

Mi hogar.

Así empezó todo. A partir de ese instante necesité saber más. La señorita Cruickshanks tenía un diario. La había visto escribiendo en él un montón de veces, pero nunca se me habría ocurrido echarle un vistazo, no hasta que dejé de tomar la medicina. Todos los días salía a entregar su informe al anciano, asegurándose primero de cerrar la puerta. Así que saqué su diario y leí todos los pensamientos de mi institutriz, y esas palabras aumentaron la confusión que bullía en mi cabeza:

Me rompo. Me agrieto. Me estoy resquebrajando. Cada día un poquito más.

Un día, pronto, me habré hecho pedazos.

No dejes que me rompa, consérvame en una sola pieza. Quiero permanecer completa, oh, cuánto lo deseo. Pero dicen que no será así. Dicen que no hay esperanza para mí. Dicen que he contraído la fiebre y que dentro de un tiempo me habré hecho pedazos. ¿Será mañana?, les pregunto. ¿Me romperé mañana? Me dicen que tal vez, aunque no es probable. Aún queda algo de tiempo. Probablemente.

Seguí leyendo un poco más:

A veces, por la noche, si estoy muy callada, puedo oír cómo me rompo. Me cruje la piel al menor golpecito. No debería hacer ningún ruido. No debería sonar a porcelana. Ahora miro con repulsión las tazas y los platillos, los platos y los cuencos. ¿Es eso lo que soy? ¿Un objeto de loza?

La oí fuera y volví a dejar el diario en su sitio. A la siguiente oportunidad, continué leyendo durante más rato.

Mis padres procedían de Italia, de Nápoles. Eran artistas de poca monta, se defendían cantando y bailaban un poco. Tenían un perro que sabía hacer trucos, y también me tenían a mí. El teatro donde trabajaban, El Cúmulo Abarrotado, en Filching, un edificio siempre apuntalado, nunca estable, un día se derrumbó. Murió mucha gente esa noche, la noche que me quedé sola. No había actuado con ellos, estaba fuera del teatro con el anuncio en forma de sándwich intentando convencer a la gente de que comprara entradas. Tenía diez años y, por tanto, ya estaba en condiciones de ganarme la vida por mí misma. Mi apellido era Crenzini y suscitaba muchos prejuicios; nos retrataba como extranjeros y desconocidos, así que cuando mamá y papá murieron me lo cambié a Cruickshanks, porque me pareció que sonaba firme, honorable e inglés. Un apellido sin tonterías. Lo de Ada me acompaña desde siempre.

Encontré trabajo como ayudante de una maestra de Filching. Yo era muy estricta. Me esforzaba muchísimo en no sonar como una italiana, y debo de haber heredado algo de la teatralidad de mis padres, porque la gente me encontraba severa, honesta y bastante aceptable. «Ya eres toda una mujer, ¿verdad, Ada? Supongo que naciste adulta», me decía la maestra. Aprendí de ella y no tardé en poder enseñar inglés sin ayuda. La señorita Winthrop, una matona en toda regla, pero tan llena de ginebra que cada vez era más ginebra que humana, más botella que cuerpo. Por sus venas bien podría haber corrido esa cosa transparente y perfumada en vez de sangre. Muchas veces sus clases recaían en mí.

Tal vez ella no tuviera la culpa; había sufrido mucho. Su marido, que era el director de la escuela, había desaparecido sin dejar rastro. Se había esfumado sin más, y la maestra se acordaba a menudo de él mientras sacaba brillo a un pequeño garrote de goma que nunca perdía de vista. Ese garrote, ahora lo entiendo, era en realidad su marido, solo que en otro estado.

Pero una mañana descubrí que habían desaparecido varios de los niños, un curso completo..., el mío. Allí no había nadie, salvo un revoltijo de objetos que no había visto en mi vida: un címbalo de latón, una jarra de leche, un látigo, un anzuelo. Les dije que no sabía cómo había podido ocurrir algo así. Me llamaron y un hombre que parecía muy amable me obligó a comer algo. Eso es lo último que recuerdo.

Eso, y nada más. Es suficiente. Quiero avanzar, no retroceder. Quiero seguir siendo Ada. Hacerla más sólida de lo que lo ha sido nunca, mientras trabajaba en las escuelas de Filching y tenía poco control sobre su vida. Me gustaría vivir. Este es el testamento de Ada Cruickshanks. Yo soy Ada Cruickshanks.

La última vez que leí su diario encontré el siguiente pasaje:

Todas las personas en el círculo de los Iremonger deben guardar consigo su cosa, su objeto de nacimiento. Nadie dura mucho tiempo sin él; enseguida la enfermedad le sobreviene. Pero yo he perdido el mío. Y pensar que debo pasar mi preciado tiempo con un chiquillo que saca su objeto de nacimiento, ese soberano reluciente, y lo lustra y juega con él sin saber lo mucho que se burla de mí al hacerlo. Cómo se aferra a él, y cuánto jaleo arman por él, porque hay una persona atrapada en el interior de ese medio soberano, una persona importante, eso es lo que me han dicho.

La persona que está atrapada en el soberano tiene un poder sobre los objetos capaz de rivalizar con el de Umbitt. Me han contado que, cuando era una persona, no se sabe cómo —tras enamorarse de una vulgar criada—, había desatado un gran caos entre todos los objetos. Y si podía hacer eso, si podía enojarlos a todos por el simple hecho de haberse enamorado —porque en esos momentos tales eran sus sentimientos—, ¿de qué más podría ser capaz? Era peligroso, eso es lo que me han dicho, y un prodigio. De momento debe mantenerse como soberano donde no pueda hacer ningún daño. Puede que lo aniquilen. Umbitt podría asesinarlo, aún no está decidido. Debaten si volver a dejarlo salir. ¿Cómo podría advertirle de que están esperando a decidir si debe vivir o no?

A veces miro el soberano y me pregunto si podría ayudarme si volviera a ser una persona. Y me pregunto, ¿qué será de ese pobre niño tonto? Desearía poder advertirle, pero ¿qué bien le haría eso? Nos une un amor oscuro. Somos su opuesto, su reverso. Nosotros lo suprimimos, James Henry Hayward y yo. Hemos extinguido ese amor prohibido. Quizá no lo hayamos elegido. Pero en cualquier caso es así.

Y sin embargo, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, creo que ya se está desmoronando.

Los que viven aquí, a nuestro alrededor, lo ven: es el renacer de esa vieja pasión. En mis grietas está su verdad. Me estoy rompiendo.

No comprendí del todo el pasaje, aunque sin duda resultaba en cierta manera terrorífico. Decidí huir de allí en cuanto se me presentase una oportunidad, fugarme y echar a correr hacia las calles de Foulsham. Iría en busca de mi familia. Encontraría a los míos. Todos mis pensamientos estaban puestos en mi escapada, en mi libertad; solo pensaba en respirar un aire que soplara más allá de la Casa de la Hoja de Laurel. Tendría que llevarme su preciada moneda, porque medio soberano era un montón de dinero y necesitaría disponer de él.

Así que esperé. Me acurrucaba en la cama y esperaba. Esperaba a que cometieran un error. Yacía mudo ante ellos, débil y obediente, ¡pero por dentro mi cabeza hervía desbocada!

Sucedió por fin una mañana. Una mañana temprano antes de que hubiera amanecido del todo, cuando había menos gente por los alrededores, antes del ritual de la medicina y del pinchazo y de tener que mostrar la moneda.

Por lo general, por las mañanas la señorita Cruickshanks se levantaba en la habitación contigua y acto seguido venía a hablar conmigo a través de su velo. Pero aquella mañana no se presentó.

Saqué la cabeza. Eché un vistazo. Nada. Salí de la cama. Me asomé a su puerta, incluso me envalentoné para mirar dentro de su habitación. Pero no estaba allí. Cruickshanks no estaba allí, de ninguna manera. Pero sí que había estado allí, de eso no había duda. Su cama estaba deshecha. Muy poco propio de Cruickshanks. Entonces vi que en su cama había algo, algo más que sábanas y mantas, algo en mitad de la cama donde solía estar el cuerpo de Cruickshanks. No lo veía bien. Aún estaba oscuro, pero comenzaba a filtrarse una luz grisácea. Me acerqué un poco más, incluso alargué la mano hacia lo que fuera aquello. Era una caja de cerillas, una caja de cerillas normal y corriente. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Tal vez se cayera de su mesilla de noche, porque encima había un soporte de latón con una vela, y al lado había una palmatoria. Cogí la caja, me la acerqué al rostro y vi que ponía SELLADO POR TU PROPIO BIEN.

Necesitaba más luz, algo de luz para ayudarme, así que la rasgué y saqué una de las cerillas. La encendí, pero no prendió. Volví a intentarlo, y ¡qué llama tan extraña y chisporroteante salió de ella! Una llama débil, triste, que apenas bastó para encender la vela antes de que se desvaneciera.

—¿Señorita Cruickshanks? ¿Señorita Cruickshanks? —susurré.

No había rastro de ella, aunque su ropa estaba allí. Su vestido negro extendido sobre la silla, preparado para vestirla, tendido como una Cruickshanks desinflada, y también su horrible sombrero con el velo negro. Todas las cosas de Cruickshanks aguardaban en su sitio, esperando a que Cruickshanks las cogiera para cubrirse de arriba abajo. ¿Habría salido en camisón?

Y eso fue lo que me dio la idea.

¿Y yo?

¿Podría hacer lo mismo?

El sol aún no había despertado. Todavía estaba oscuro. Mejor hacerlo ahora. Tendría más posibilidades si actuaba de inmediato. ¡Sí! ¡Lo haría! Me vestiría con la ropa de Cruickshanks. Sería Cruickshanks con el velo puesto, y así es como saldría de allí. ¡Menudo plan! ¡Menuda temeridad! ¡Vestirme únicamente con prendas de mujer! Era impensable. Bien, muéstrame otro plan. Ofréceme otra salida. No había otra opción. Era, o eso, o nada.

Pues entonces.

Llevaba mi ropa debajo. Y el vestido de Cruickshanks por encima. Era tan delgada que me quedaba ajustado. Me sentía horrible, pero tenía que hacerlo. ¡Vamos, vamos! Date prisa, James Henry Hayward. Hoy eres más James Henry Hayward de lo que lo has sido en mucho tiempo, tanto si llevas ropa de mujer como si no. Me até el gorro, me bajé el velo. Cogí el espejo de Cruickshanks y me miré en él: tras el velo había un rostro ensombrecido, uno que no se parecía a Cruickshanks, pero quizás, pensé, quizás en la media luz... ¡Ponte en marcha!

Llevaba puestas sus botas negras con cordones, lo que me proporcionaba un poco más de altura. Había llegado hasta la puerta. Tenía la llave, colgaba en su cinturón. Había metido la llave en la puerta, listo para salir. Pero ¡espera! ¡Espera un momento! Volví a mi cama, levanté la almohada y cogí el medio soberano. ¡Ya está! Lo guardé en el bolsillo de Cruickshanks y entonces, solo entonces, giré la llave en la cerradura y abrí la puerta.

Había un guarda. Me lo esperaba. Estaba justo a mi lado, subido a un taburete alto. Al verme se incorporó, medio adormilado; probablemente se estaba echando una siestecita. Se revolvió.

—Disculpe, señorita Cruickshanks —dijo—. Estaba despierto, se lo juro.

Emití un resoplido digno de Cruickshanks. Esa era la ventaja de fingir ser alguien tan estricto que gruñía: no tenía que hablar.

—¿Va a salir, señorita Cruickshanks? —preguntó el guarda.

Cerré la puerta del cuarto infantil con la llave y volví a introducirla en el cinturón.

—No es habitual en usted, ¿eh, señorita Cruickshanks? No suele salir por la mañana. ¿Va todo bien?

Asentí con brusquedad.

—¿Puedo ayudarla en algo? —preguntó. Sacudí brevemente la cabeza encasquetada y solté un gruñido, por si acaso, para indicarle al guarda que cualquier suposición estaba de más. Luego bajé. Descendí por las escaleras con esas horribles botas con tacones, toc toc toc. Supongo que me tambaleé y casi me caigo de cabeza.

—¿Seguro que está bien, señorita Cruickshanks? —gritó el guarda desde arriba.

—¡Sssssshhh! —dije por toda respuesta.

Confié en que eso zanjara el tema. Doblé la primera esquina y el cuarto infantil se perdió de vista. Bajé y me fui adentrando en la Casa de la Hoja de Laurel hasta llegar al piso inferior. De momento nadie me había frenado. Con cada nuevo paso tembloroso que daba me acercaba a la victoria. No tardé en llegar a uno de los despachos de la planta baja, donde la gente se preparaba para las tareas del día, lleno de escritorios, tuberías y gente corriendo de un lado a otro. Me camuflé entre todos ellos. De vez en cuando, algunos se detenían y se inclinaban ante mí, pero yo proseguía mi camino sin mirar atrás. Se oyó un chillido agudo y repentino y a punto estuve de ponerme a gritar: ¡me han encontrado, me han descubierto! Pero no era más que el ruido de la locomotora de vapor negra que llegaba desde los cúmulos. El anciano no tardaría en aparecer, subiría a la Casa de la Hoja de Laurel para atender los asuntos del día. En otro tiempo, aquel sonido me habría hecho feliz, me habría reconfortado, pero ya no. Seguí caminando, cruzándome con gente sin parar. No te detengas, me repetía, sigue caminando, con determinación. Y ahí, justo delante, la entrada principal, la salida de este lugar. Avancé hasta ella, eso hice, y entonces el portero abrió. Seguí caminando, nada más, nadie más, llegué hasta la puerta, hasta la mismísima puerta. Y una vez allí, me aclaré la garganta y dije tratando de sonar lo más estricto posible:

—Déjeme salir.

—¿Quiere salir, señorita? ¿A Foulsham?

—Abra —dije.

—Por supuesto, señorita, si está usted segura.

Asentí, y la puerta se abrió, y la crucé. Me apresuré calle abajo, ¡la calle! Pasé junto al edificio blanco que tantas veces había contemplado desde la ventana de mi habitación. Y entonces pude ver el otro lado, veía más que nunca. Frente a mí, la pared rezaba: CASA DE MRS. WHITING. SE ALQUILAN HABITACIONES. Un hombrecillo extraño barría los escalones con una escoba y me fulminó con la mirada. Así que me largué a toda prisa, ¡a Foulsham!

El frío era terrible. Al principio no lo había sentido, pero en el exterior de la fábrica hacía muchísimo frío, y me dio por pensar que jamás volvería a entrar en calor. Mi boca despedía vapor, como si yo fuera una locomotora. Cuánto eché de menos en ese instante mi medicina, lo que habría dado por una cucharada. Pero era libre, había salido. A mi alrededor, casas derribadas y pocas personas, era todavía muy temprano. Ya había salido el sol, pero muy poco, aunque hacía todo lo posible por abrirse paso. Me llegaba el sonido de los montones de basura a lo lejos, oleadas de cúmulos estrellándose contra el muro. El aire estaba cargado de ceniza y de hollín.

Me oculté detrás de una lúgubre cabaña. Me quité la ropa a toda prisa, arranqué todas las cosas de Cruickshanks hasta quedarme con mi propia vestimenta, otra vez yo. No tenía zapatos, había olvidado cogerlos. Poco importaba. La mayoría de los niños de Foulsham que había visto desde la ventana no tenían zapatos o llevaban harapos en los pies. Desgarré parte del vestido de Cruickshanks y me hice un par de zapatos con él. ¡Conque ahí estaba, fuera, lejos de la Casa de la Hoja de Laurel! Lo primero que debía hacer era alejarme todo lo posible de aquella gran fábrica, así que me fui de allí dando tumbos, evitando el más mínimo contacto visual. No me atrevía a mirar a nadie, tan solo avanzaba. Llegaría un momento en que tendría que hacer preguntas, conseguir indicaciones. Sabía que no me quedaba otra. Tenía el medio soberano en el bolsillo. Lo agarré con fuerza. Lo calenté. De alguna manera me sentía acompañado. Al fin y al cabo, este soberano tal vez fuera una persona. Pero ¿cómo podía ser eso posible si lo más seguro es que no fuera más que una fantasía? Ay, mi propio soberano, seas lo que seas y seas quien seas, me alegro de tenerte.

Ahí estaba, de nuevo en lo que había sido Filching y ahora era Foulsham.

Allí estaba por fin.

Me sumergí de lleno. Me dije, vamos, vamos allá. Doblé una esquina y accedí a calles más pobladas, llenas de gente ruda con ropa sucia sentada en las alcantarillas, niños zarrapastrosos corriendo por todas partes, tan distintos a mí, tan sucios. Seguí caminando, cada vez más triste. No me había parado a pensar en lo mucho que llamaría la atención. A pesar de mis pies en harapos, iba demasiado bien vestido comparado con ellos. Por todas partes la gente me miraba. No encajaba, no pertenecía a ese lugar. Pero difícilmente podía volver.

—¿Puedo ayudarte? —dijo alguien.

Y en lugar de responder, di media vuelta y eché a correr.

—¿Qué mosca le ha picado?

—Algo trama.

—¿Por qué ha salido corriendo de esa manera?

Empezaron a perseguirme, cada vez se unían más.

—¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? —gritaban—. Detente un momento. Para y habla con nosotros. No serás el Sastre en persona, ¿eh? ¡Bonitos trapos! Ven a hablar con nosotros.

Los niños se levantaron y me siguieron. Parecían encantados, corrían y saltaban detrás de mí, cantando.

Saliva, gargajo, escupitajo,

¿Adónde lleva este atajo?

A Forlichingham, al cúmulo

Atada estoy a esta situación.

Cruje, cruje el esternón,

Pero en caso de resbalón,

Tropezón y golpe en la cabeza,

Al cúmulo Foulsham con certeza.

Conocía esa canción. Sentía que la conocía, que yo mismo la había cantado de pequeño, sin duda brincando por esas mismas calles sucias. Ayuda, ay, ayuda. Debían de ser una veintena de perseguidores o más.

—¡Dejadme en paz! —grité, pero no se dieron por aludidos.

De repente, un hombre alto y hosco, con un sombrero abollado, me bloqueó el paso.

—¿Tienes algo? —dijo—. ¿Algo que yo podría querer? ¿Qué me dices? ¿Lo tienes? ¿Qué es lo que tienes? En Foulsham nos gusta compartir, dámelo. Entrégamelo. Lo quiero. ¿Quién dice que sea tuyo cuando siempre ha sido mío?

Extendió una mano enorme y fea, y yo fingí que rebuscaba en los bolsillos, y en cuanto pude me agaché y salí pitando hasta llegar a una calle diferente.

—¡Es mío! —gritó el hombre—. Lo que sea que tenga, ¡es mío! ¡Cogedlo! ¡Derribad a ese niño gordo!

Delante de mí se alzaba una casa con una chimenea torcida por la que salía humo. En la ventana ponía LA TIENDA DE LAS EMPANADAS DE FOULSHAM. Y con las mismas entré. Era una sala humeante y en penumbra con gente en mesas inestables. Todos se giraron en cuanto puse un pie dentro. Cerré la puerta a mi espalda. Había niños mugrientos mirando por las ventanas. No podía salir, no debía salir. Me quedaré aquí un rato. Me quedaré aquí recuperando el aliento y seguro que dentro de un rato los niños se habrán aburrido. Entonces saldré, pero no antes.

Una chica muy flaca con un delantal inmundo se acercó hasta mí.

—¿Conoces la Casa de la Ratas? —le pregunté.

—¿Qué vas a tomar? —preguntó ella.

—Lo siento —dije—, de verdad que lo siento. No pretendo molestar, pero ¿sabes...?

—Tus «lo siento» me dan lo mismo. No me interesan. ¿Qué vas a tomar?

—Tengo hambre —dije—, lo reconozco. No he desayunado, normalmente a estas horas ya he desayunado.

—Conque eres de ideas fijas, ¿eh?

—Sí, supongo que sí.

—¿Qué vas a tomar? No puedes quedarte aquí sin tomar nada, no atendemos a ese tipo de gente. Tienes dinero, ¿verdad?

—Sí, sí que tengo.

—Entonces siéntate y, por enésima vez, ¿qué vas a tomar?

—¿Qué tienes?

—¡Empanadas! —exclamó, como si no hubiera otra forma de pronunciar esa palabra, y la acompañó de otra aún más estridente—: ¡Bollos!

—Sí —dije—, un bollo, por favor, gracias, y una empanada.

—Muy bien, dámelo, aquí no se fía.

—¿Cómo?

—¡Los cuartos, panoli! Sin guita no hay empanada. Así funciona esto, si no, te vuelves ahí fuera con tus amigotes. Se les ve con muchas ganas.

—Necesito encontrar la Casa de las Ratas —dije—. Estoy buscando a mi familia, a los Hayward, ¿los conoces? ¿Sabrías decirme dónde encontrarlos? ¿Sabrías indicarme? Hayward. Casa de las Ratas. Es muy urgente.

—¿Qué prisas son esas? Has hecho algo, ¿a que sí?

—No, no he hecho nada. No tengo ninguna prisa. Es solo que... ¿conoces la Casa de las Ratas?

—Desde luego que sí, pero primero siéntate y come algo, luego te diré lo que quieras. Siempre y cuando tengas dinero.

—Tengo dinero.

—Si tú lo dices.