9,99 €

Mehr erfahren.

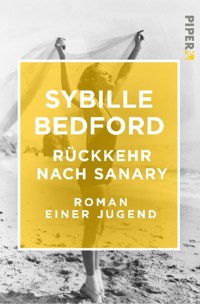

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Einer der berühmtesten europäischen Gesellschaftsromane des 20. Jahrhunderts Sybille Bedford entführt uns mit diesem Roman in die Welt der Aristokratie: mit Eleganz und Ironie erzählt sie die Geschichte dreier starker Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht die schöne, elegante Constanza, die die exzentrische Lebensweise ihrer Eltern – einer reichen Amerikanerin und eines dekadenten römischen Fürsten – kultiviert und auf die Spitze treibt. »Ein elegant-ironisches Familienporträt, in dessen Mittelpunkt drei wundervolle Frauen stehen.« - Brigitte

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de

Übersetzt aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier

© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2007, 2020© 1963 Sybille BedfordTitel der englischen Originalausgabe: »A Favourite of the Gods«, erschienen bei William Collins Sons Ltd., London 1963© der deutschsprachigen Ausgabe: SchirmerGraf Verlag, München (2005)Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Covermotiv: FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

Prolog

Erster Teil

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Zweiter Teil

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebentes Kapitel

Dritter Teil

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Prolog

In einem Herbst Ende der Zwanzigerjahre ließen wir uns, wie es schien ohne ersichtlichen Grund, in Frankreich nieder.

Der Zug hielt. Meine Mutter legte ihre behandschuhte Hand an die Fensterscheibe: Ventimiglia.

Wir nahmen beide wieder unser Buch auf. Eine Zeit lang geschah nichts. Dann waren die Zöllner im Gang, zu zweit, in ihren wenig eleganten Uniformen, mit umgehängten Seitengewehren. Meine Mutter hielt sie geschickt in Schach. Arme Tölpel, sagte sie, und dass man auf Schwarz den Schmutz nicht sehe, könne nicht stimmen. Sie gingen. Wir fuhren aber noch nicht weiter.

Wieder versuchten wir zu lesen. Da sah ich den Bruder meiner Mutter in den Waggon steigen und rasch auf uns zukommen. »Constanza!«

»Du?« Er drückte ihr einen Kuss auf die Wangen, rechts, links. Sie blieb einfach sitzen. »Was willst du?«, fragte sie mit ihrer kalten Stimme.

Er sah mich. »Ciao, Flavia«, sagte er beiläufig. »Ich bin mit dem Auto aus Sestriere gekommen, weil ich dich noch erwischen wollte«, antwortete er auf Englisch. Ich mochte ihn nicht und verließ das Abteil; so hörte ich nichts weiter.

Vom Bahnsteig aus sah ich die beiden durchs Abteilfenster, meine Mutter saß mit sanfter, abwesender Miene da, ruhig. Sie war damals eine sehr schöne Frau, und auf dem leeren, staubigen, zugigen Bahnhof war sie an jenem Nachmittag, wie so häufig, eine Erscheinung wie aus einer anderen Welt. Ihr Bruder redete eindringlich und gestikulierte lebhaft. Ich ging ein paar Schritte. Etwas später sah ich ihn aus dem Zug springen, rasch die Schienen überqueren und dem Ausgang zueilen. Ich kehrte ins Abteil zurück. »Giorgio ist verrückt«, sagte meine Mutter. »Zu dumm, dass Mama ihm gesagt hat, wo er uns finden kann.«

»Was wollte er denn?«

»Weiß der Himmel«, sagte sie, »er plant irgendetwas Aberwitziges.« Meine Mutter mit ihrem analytischen Verstand versuchte immer, Menschen, ihr Verhalten und ihre Motive zu deuten, doch ihren Bruder nahm sie schon lange nicht mehr ernst. Ich fragte nicht weiter. Bald setzte der Zug sich auch in Bewegung, er rasselte über eine Brücke, und wir waren in Frankreich. »Alles in Ordnung?«, sagte ich.

»Ja«, sagte meine Mutter, »diesmal war ja auch nichts Besonderes.« Und dann mussten wir bereits daran denken, unsere Sachen zusammenzupacken. Wir wollten in Nizza umsteigen und dort den D-Zug nach Calais nehmen.

Wir fuhren ein, und ich wollte schon einen Gepäckträger herbeiwinken, da griff sich meine Mutter an die Hand und sagte: »Mein Ring.«

»Welcher Ring?«, sagte ich.

»Papas Ring«, erwiderte sie barsch, »der Rubin.«

»Oh«, sagte ich, und mir wurde bang. »Hast du ihn getragen?«

»Du weißt, dass ich ihn immer trage«, sagte sie. Das stimmte; ich konnte mich nicht erinnern, sie je ohne diesen Ring gesehen zu haben. Es war ein großer, schwerer Ring, ein Geschenk ihres Vaters, des Fürsten in Rom. So nannte ich ihn für mich, obwohl er mein Großvater war. Aber ich hatte ihn noch nie gesehen. Wir suchten auf dem Boden, wir suchten unter den Sitzen, besonders gründlich tasteten wir die Polster ab. Wir suchten, wie man in einer solchen Situation eben sucht. »Denk nach«, sagte ich. Wir gingen den Tag durch. »Du hast dir die Hände gewaschen.« Ich wollte im Waschraum nachsehen, doch der Gang war jetzt voller Reisender mit ihren Koffern, und der Waschraum war verschlossen. Wir suchten in Gepäckstücken, Mantel- und Jackentaschen. »Mummy«, sagte ich, »wir müssen aussteigen.« Unsere Betten im Nachtzug nach Calais waren gebucht. Unsinn, sagte sie, der Zug könne warten, wir würden eben ein wenig später an der Küste umsteigen, er halte doch bestimmt in Cannes und in all den anderen Orten. »Ohne den Ring steige ich nicht aus diesem Zug.«

Wir riefen den Schaffner, der rief den chef du train. Sie suchten genauso wie wir, nur fachmännischer. Unter ihren Händen klappten Sitze und Polster auseinander wie große Stücke eines Zickzackpuzzles. Ans Tageslicht kamen hauptsächlich Haarklemmen und abgebrannte Streichhölzer. Die Männer wirkten ebenso enttäuscht wie meine Mutter. Sie schienen auf ihrer Seite zu stehen.

»Une bague de valeur, Madame?«

»Valeur sentimentale.« Ihr Französisch war ein klein wenig harsch, so wie die Italiener es sprechen. »Aber da Sie fragen – ja. Es ist ein Rubin und ganz und gar ungewöhnlich. O ja, ein wertvoller Ring.«

Wir fuhren in den Bahnhof von Cannes ein, als sie dabei waren, die Formalitäten zu erledigen. »Hör auf, immer auf deine Uhr zu schauen, Flavia«, sagte meine Mutter. Den Ring, gab sie zu Protokoll, habe sie noch in Alassio am Finger gehabt; sie erinnere sich, ihn berührt zu haben, als wir einstiegen. Das Abteil sei leer gewesen. Der Personenzug, ein Bummelzug, habe überall gehalten. Doch damals gab es wenig kleinen Grenzverkehr nach Frankreich. Meine Mutter redete; die Männer notierten ihren Namen und ihren Mädchennamen.

»Nom de jeune fille de la mère? Lieu de naissance de la mère?«

Obwohl meine Mutter für derlei Lappalien sonst keine Geduld aufbrachte, ertrug sie dieses Prozedere gelassen und buchstabierte alles hilfsbereit.

»Providence?«, wiederholte der Zugführer. »Et où cela se trouve?«

»En Amérique du Nord«, sagte meine Mutter und lächelte ihn an.

»Bougre.«

Nun sagte meine Mutter, sie habe Hunger. Sie zückte ihr Portemonnaie. Ob sie wohl so freundlich wären und uns vom Buffetwagen eine Kleinigkeit besorgen würden? Die Männer erwiderten, sie solle ihr Geld nicht für ein vertrocknetes Hühnerbein, einen harten Pfirsich und ein Schlückchen Wein verschwenden. Guten Wein hätten wir selbst reichlich, sagte meine Mutter. Der Zugführer sagte: »Si Madame me permet«, und wickelte etwas aus einem braunen Papier. Meine Mutter nahm sich ein großes Kalbfleisch-Sandwich.

»Et la petite … Mademoiselle?«

So sah ich mich eigentlich nicht. Ich war schon damals groß gewachsen und fühlte mich – ohne überheblich zu sein, glaube ich – sehr viel älter, als ich war, nämlich bald sechzehn. Mein Hauptinteresse galt Büchern und politischen Utopien, bildete ich mir jedenfalls ein. Ich wollte nach Oxford, ich wollte Schriftstellerin werden, doch ich war wie meine Mutter, jederzeit bereit, den schönen Dingen des Lebens Vorrang zu geben.

Ich nahm eine der kleinen Flaschen Barolo, die der Chauffeur meiner Großmutter uns eingepackt hatte, der Korken steckte nur locker darin. Dann tranken wir zu viert.

Mittlerweile hatte sich der Zug wieder in Bewegung gesetzt, und draußen war es recht dunkel. Der chef du train nahm den Faden wieder auf. »Nationalité?«

»Anglaise«, sagte meine Mutter.

»On ne le dirait pas. Mariée?«

»Veuve«, sagte meine Mutter und zwinkerte mir zu. Sie war geschieden, doch nach dem Tod meines Vaters gab sie bisweilen diesen praktischeren Familienstand an.

Als die Männer alles schwarz auf weiß hatten, lag Fréjus schon hinter uns. Freudig, fasziniert riefen sie einander das Notierte zu.

»Veuve Herbert …« (Als solche war meine Mutter nun auf ihrem tintenbeklecksten Formular verewigt.)

»Née à Castelfonte …«

»De paternité Italienne …«

»De mère Américaine …«

»Sujet Britannique …«

»Sans domicile …«

»Accompagnée de sa fille …«

»Se rendant à – se rendant où?« Ja, wohin fuhren wir?

»Nach Brüssel«, sagte meine Mutter.

»Ich fahre nach England«, sagte ich.

»Heute Abend nicht mehr«, sagte der Zugführer.

Doch, doch, sagte meine Mutter und suchte wieder nach dem Ring. »Wo ist der nächste Halt?«

»Les Arcs.«

»Noch nie gehört.«

»Ein Eisenbahnknotenpunkt, Madame.«

»Ah, gut«, sagte sie, »dann können wir ja dort in den D-Zug umsteigen.«

»Welchen D-Zug?«

»Unseren.« Sie bat mich, den beiden das Heftchen mit der Schlafwagenreservierung zu zeigen.

Die Männer wurden ganz aufgeregt. »Den Achtzehn-Uhr-neunundfünfzig von Nizza? Das ist unmöglich, Madame.«

»Hält er nicht an Ihrem Knotenpunkt?«

»Hat er schon …«

»Halb so schlimm«, sagte meine Mutter, »dann steigen wir eben in Toulon zu.«

»Madame!«, riefen sie. »Wissen Sie, wie spät es ist?«

»Nicht genau«, sagte sie. »Wenn es wichtig ist, sagen Sie es mir.«

Wir alle sagten es ihr.

»So spät ist das auch wieder nicht«, sagte sie.

»Aber um die Zeit soll der D-Zug nach Calais schon in Avignon sein!«

»Oh«, sagte meine Mutter. »Dann ist er an uns vorbeigefahren. Verflixt! Ja, natürlich …« Sie wandte sich mir zu: »Das hättest du doch wissen müssen.«

Ich sagte, mir habe die ganze Zeit nichts Gutes geschwant.

»Ja, der Ring«, sagte sie rasch. »Kein gutes Omen. Wir dürfen den Ring nicht verlieren.« Die Männer warteten.

»Nun sieht die Sache natürlich anders aus«, sagte meine Mutter, aber es müsse doch noch weitere Züge geben. Ja, gewiss.

»Besorgen Sie uns wohl noch mal zwei Schlafwagenplätze?« Unmöglich, sagten die Männer, heute Abend nicht mehr, nicht während des Salon d’Autos. Im Umkreis von Lyon sei nicht einmal ein Liegewagenplatz zu kriegen.

»Ganz eindeutig«, sagte meine Mutter, »das Schicksal meint es nicht gut mit uns.«

Die Männer schlugen uns vor, irgendwo auszusteigen und im Hotel zu übernachten.

»Ja, diesen Zug bin ich auch allmählich leid«, sagte sie, »selbst wenn die Zeit wie im Fluge vergangen ist.«

Wieder begann ich, unsere Sachen zusammenzupacken.

»Steigen wir in Hyères aus«, sagte meine Mutter. Doch Hyères lag nicht an der Hauptstrecke und außerdem schon hinter uns. Toulon? Die Männer nannten ein Hotel, es sei nicht sehr gut, meinten sie, es werde ihr dort nicht gefallen, es sei ein düsteres Haus.

»Bloß nicht, empfehlen Sie uns unbedingt etwas Heiteres.« Wir hielten, sie sagten, wir sollten uns bereit machen. Der Zugchef beugte sich aus dem Fenster und brüllte in die Dunkelheit: Mari-usse! Jemand schrie zurück. »Der Bus ist weg«, sagte der gute Mann und schob das Fenster knallend wieder zu. Der Zug fuhr weiter. Wir setzten uns. Auch der nächste Bahnhof zeichnete sich durch einen Mangel an Leben und Licht aus. Diesmal schaute meine Mutter hinaus. »Hier?«, fragte sie unentschlossen, in aller Ruhe. Dépêchez-vous, sagten die Männer. Der Zug fuhr weiter. Beim dritten Halt wollte sie wissen, in welcher Richtung das Meer liege. »Madame«, sagten sie, »wenn Sie nicht bald aussteigen, landen Sie in Marseille.«

»Na, gut«, sagte sie. »Ja oder nein?« Sie schaute von mir zu ihnen, in die Nacht. »Vielleicht ja …?« Die Männer packten zu. Dreißig Sekunden später standen wir, das Gepäck zu unseren Füßen, auf einem Bahnsteig. Der Zug war fort.

»Und warum nicht«, sagte Constanza, »ja, warum eigentlich nicht?«

Meine Erinnerung an den Verlauf der nun – in der Nacht, am nächsten Tag, in den Tagen danach – folgenden Ereignisse ist nicht sehr klar umrissen; sie hat sich mit zu vielen späteren Erinnerungen vermischt. Wir fuhren in einem grotesk kleinen Bus über eine holprige nächtliche Straße, die mir durchaus lang vorkam, die aber nicht länger als eineinhalb Kilometer gewesen sein kann; wir kamen an einem Hafenviertel heraus, alles war verrammelt und still. Mittlerweile war es wirklich spät, jedenfalls spät für Südfrankreich zu dieser Jahreszeit. Das Hotel war das Hôtel du Port. Eine Frau, die ich, soweit ich mich erinnere, später nicht mehr gesehen habe, öffnete uns.

Meine Mutter ließ sich Saint-Galmier-Wasser bringen. Allein in meinem Zimmer, legte ich mich, müde, verwirrt und niedergeschlagen, rasch schlafen. Am nächsten Morgen war es warm und klar. Die Sonne schien. Meine Mutter frühstückte auf einem Balkon. Unter uns lag ein kleiner Hafen. »Bezaubernd«, sagte sie.

Das stimmte. Die Häuser am Hafen bildeten zwei Flügel, die in einem schützenden Winkel zueinander standen. Es gab so etwas wie eine Promenade mit einem Eukalyptusbaum und fünf unerschütterlichen Palmen, aber sie war so kurz, dass sie wie ihre eigene Parodie wirkte. Das Rathaus war blau gestrichen, obendrauf saß ein Fahnenturm wie ein Minarett; der Platz davor reichte bis ans Meer. Auf den Kaimauern waren Netze ausgebreitet. Alles sah aus wie die Mittelmeerhäfen, die wir kannten, und doch auch wieder nicht.

Meine Mutter griff meinen Gedanken auf. »Mare nostrum«, sagte sie, »aber richtig Italien ist es nicht.« Einen Moment lang sah sie traurig aus, dann riss sie sich zusammen. »Hier sind wir noch nie gewesen. Es ist Frankreich. Es ist neu.«

Ich betrachtete das Rathaus, die vier Cafés, eines neben dem anderen, die Markisen. »Das habe ich aber schon mal gesehen«, sagte ich.

»Hast du auch. Es ist immer wieder gemalt worden, von einer ganzen Reihe von Künstlern. Allein drei oder vier Bilder hängen in der Tate … Ich wusste nie, wo es war, aber jetzt sind wir da. Der Name liegt mir auf der Zunge, Saint, Saint – Saint Irgendwas …«

Ich nahm den letzten Pfirsich vom Tablett, schälte und aß ihn. Dann wurde es Zeit, etwas zu tun.

»Telegramme«, sagte meine Mutter. »Zuallererst die Telegramme. Eins an Mama. Obwohl ich eigentlich nicht mag, dass sie es erfährt, denn sie konnte noch nie ausstehen, dass ich den Ring trage. Aber dass ich ihn verloren habe, wird ihr auch nicht recht sein. Notre bague de valeur. Hol mir doch bitte was zum Schreiben, Liebes, ja? Zumindest wird sie sich freuen, dass ich nicht in Brüssel bin.«

»Ein Aufschub«, sagte ich.

»Richtig«, sagte meine Mutter. »Also los – eins an Lewis.«

»Und was willst du ihm schreiben, Constanza?« Mittlerweile nannte ich sie manchmal so. Lewis war der Mann, den sie Ende der Woche in Belgien heiraten wollte.

»Ja, was?«

»Die Wahrheit.«

»Wie bitte? Dass ich einen Ring verloren und den Zug verpasst habe? Une bague de valeur?«

»Das entspricht jedenfalls den Tatsachen.«

»Ich weiß nicht«, sagte sie. »Ich weiß nicht.« Einer ihrer Offenheitsanfälle überkam sie. »Soll ich Lewis telegrafieren, dass ich Papas Rubin verloren habe und nervös geworden bin? Soll ich ihm sagen, dass mir meine Mutter kurz zuvor eine Riesenszene gemacht hat? Soll ich ihm erzählen, wie sie reagiert hat, als ich ihr gesagt habe, ich würde wieder heiraten? Und wie schockiert ich war, weil ich dachte, sie würde sich freuen?« Constanzas Ton war kalt, aber bei aller Offenheit schwang auch Zerknirschung mit. »Soll ich Lewis telegrafieren, dass ich ihn auch deshalb heiraten wollte, um meiner Mutter eine Freude zu machen?«

In diesem Augenblick verspürte ich eine leise Angst hinsichtlich meiner eigenen Zukunft. Doch ich empfand auch eine jähe fürsorgliche Zuneigung zu meiner Mutter, was nun, da ich älter wurde und mehr begriff und sie immer mehr liebte, häufiger vorkam. Ich versuchte das zu tun, was sie am liebsten mochte: über sie und mit ihr zu lachen. »Weißt du, was ich in Genua gedacht habe? Dass du Lewis heiraten willst, um mir eine Freude zu machen.«

Sie schenkte mir einen verschwörerischen Blick. »Nein, Liebes, nicht um dir eine Freude zu machen. Du hast dein Leben noch vor dir und kannst selbst tun, was dir Freude macht.«

»Und sie kann das nicht?«, sagte ich und meinte meine Großmutter.

»Ach, ich wünschte, sie hätte diese Gabe nicht verloren«, sagte Constanza.

»War sie mal … anders?«

»Zumindest wirkte sie anders.«

»Constanza«, sagte ich, »ich habe dich im Grunde nie verheiratet erlebt.«

»Stimmt. Du warst zu klein und kannst dich nicht daran erinnern.«

»Bedeutet es denn eine große Veränderung?«

»Männer ändern sich, wenn sie wissen, dass man ihre Frau ist.«

»Weil dann alles alltäglich wird?«, fragte ich.

Sie sagte: »Ich glaube nicht, dass wir mit Lewis viel Alltäglichkeit erleben werden.«

»Weil er so viele Wohnungen hat? Eine in New York, eine in Amsterdam …«

»Da weißt du mehr als ich«, sagte sie. »Ich kenne gerade mal seine Hausnummer in Brüssel. Also dann – schreibst du es ihm? Sag: unvorhergesehene verzoegerung brief folgt gruesse.«

»Lewis steht jetzt bestimmt am Bahnhof«, sagte ich.

»Das kann ich auch nicht ändern«, sagte Constanza. »Ich habe ihr zuliebe geheiratet, um ihr eine Freude zu machen, beim ersten Mal.«

»Weil sie ihn so gern mochte?«

»Ich habe aus Liebe geheiratet, meiner Mutter zuliebe – das klingt wirklich verrückt. Natürlich war es ein großer Fehler: diese Heirat. Für uns alle.«

»Und mein Vater?«

»Er hat sich herausgemogelt. Armer Simon.«

»Und jetzt?«, fragte ich.

»Jetzt?«

»Heiratest du …?«

Sie zögerte. Dann kam eine Antwort, die uns beide überraschte. »Als ob ich ein Muster vollenden wollte.«

»Mummy«, sagte ich, »ich muss meiner Familie ein Telegramm schicken.« Meine Familie, das waren der Privatlehrer und seine Frau in Hampstead, bei denen ich, wenn auch spät, meine Schulausbildung nachholen wollte. Es war mein sehnlichster Wunsch gewesen – und keineswegs leicht zu arrangieren.

»All die Leute an all den Bahnhöfen«, sagte Constanza, »und schau, hier sitzen wir.«

Die Telegramme gingen an dem Tag nicht hinaus. Es war Sonntag, wie wir schließlich erfuhren, und das Postamt hatte um elf Uhr zugemacht. »Wir haben fast getan, was wir konnten«, sagte Constanza und grinste mich an. Wir wussten immer noch nicht, wie der Ort hieß, und als wir den Hoteldirektor fragten, sagte der: »Aber Sie sind doch die Dame mit der Tochter, die wegen der Villa geschrieben hat.« Das sei ihr neu, sagte Constanza. Die Villa sei nach dem Mittagessen zur Besichtigung bereit, sagte er.

Es dauerte zwei Tage, bis wir mit der Außenwelt in Kontakt treten konnten. Was dann enttäuschend war. Lewis reagierte wenig verständnisvoll; stündlich schickte er Constanza Telegramme und fragte, wann sie komme. Sie telegrafierte zurück und fragte, ob er noch nie vom Salon d’Autos gehört habe. Meine Großmutter schickte uns eine kurze Nachricht aus Alassio und schrieb, wir sollten auf ihren Brief warten. Constanza vertrieb sich die Zeit damit, die Villa zu besichtigen. Ob sie nicht in jeglicher Hinsicht exakt ihren Wünschen entspreche, fragte man sie und verstand ihre Einwände womöglich als Verhandlungsstrategie, denn man ging mit der ohnehin niedrigen Miete noch einmal beträchtlich herunter. Der Brief der Fürstin kam per Eilpost. Er bestand aus einer ihrer Schimpftiraden, von denen sie sich immer häufiger welche gönnte. Sie beschuldigte Constanza der Leichtlebigkeit und des Egoismus, sie beschuldigte sie, ihr und mein Leben zu ruinieren und auf einer Eisenbahnfahrt protzigen Schmuck zu tragen. Sie schrieb auch, dass sich Ringe nicht in Luft auflösten, und fragte, ob wir wirklich alles Notwendige getan hätten. Abends kam ein milderer Brief, in dem sie mich bat, meiner Mutter keine Ruhe zu lassen, der Polizei keine Ruhe zu lassen; und tags darauf kündigte sie an, sie werde selbst kommen, um nach dem Rechten zu sehen. Das heißt, schrieb sie, wenn die Fahrt hin und zurück nicht zu viel für ihren Fahrer sei. Sie habe gehört, der Ort gehöre nicht zu denen, wo man gern eine Nacht verbringe. Mit derselben Post kam ein höfliches Schreiben von der Préfecture in Draguignan, in dem man uns bat, wegen des verlorenen Gegenstands vorbeizukommen. Bisher, so sehe es leider aus, gebe es nicht die geringste Spur von dem Ring.

»Sehr unwahrscheinlich«, sagte Constanza, »dass wir morgen oder übermorgen weiterfahren.« So war es, wir blieben elf Jahre.

Erster Teil

Eine Erziehung nach Plan & Die Geschichte einer Ehe

Erstes Kapitel

Als Kind dachte ich immer, mein Großvater sei ein schrecklicher Schurke; später hielt ich ihn für einen Mann, dem es nachzueifern galt. Noch später sah ich das Ganze als das, was das Gerede daraus gemacht hatte – als Teil einer Geschichte, die mich nicht betraf, mein Leben nicht berührte. Wenn man jung ist, gibt es immer einen Zeitpunkt, an dem man sich selbst losgelöst von allem zu sehen vermag, was vorher geschehen ist. Ich blieb zwar neugierig und hätte auch gern mehr davon gehört, doch meine Mutter, die sonst gern und viel redete, ließ die Geschichte nur allzu bereitwillig auf sich beruhen. Ich wusste, dass sie ihren Vater eine Zeit lang – bis sie volljährig wurde und selbst entscheiden konnte – nicht hatte sehen dürfen. Ansonsten sagte sie immer nur, er sei ein lieber Kerl und man habe ihm Unrecht getan, es sei alles sehr dumm und unglücklich gelaufen und natürlich Schuld ihrer Mutter – und jetzt sei es ohnehin zu spät.

Constanzas Kindheit muss außerordentlich harmonisch gewesen sein. In eine Umgebung von großer Schönheit und in eine zugleich zwanglose wie auch geschlossene Gesellschaft hineingeboren, sehr geliebt und überaus begabt, hätten ihre großen Vorzüge ihr enge Grenzen setzen können, doch die Karten schienen zu ihren Gunsten gemischt worden zu sein, und alle widerstreitenden Umstände fügten sich so zusammen, dass Constanza nicht gespalten, sondern frei und unberührt von Konventionen, Irrungen und Wirrungen daraus hervorging.

Sie war das erste Kind junger Eltern. Die freuten sich sehr über sie, betrachteten ihre Geburt aber nicht als außergewöhnliches Ereignis. Kinderlosigkeit hätten sie sicher als Unglück empfunden, doch dass dieses Schicksal sie ereilen könnte, befürchteten sie nicht im Geringsten. Der Fürst neigte zwar zu gedämpftem Pessimismus, doch seine amerikanische Gattin sah dem Leben und der Welt mit unbändiger Hoffnung entgegen, und sie hatten beide – für Menschen wie sie damals fast selbstverständlich – das wunderbare Gefühl, persönlich gegen alle Unbill gefeit zu sein. Dass das Kind kein Junge war, kümmerte sie herzlich wenig. Der Junge würde noch kommen. Schon sehr bald begannen sie, Constanza abgöttisch zu lieben, und sie hatten auch allen Grund dazu. Von Anfang an war ihre Tochter kerngesund, lebhaft, zärtlich und ausgeglichen, und alles deutete darauf hin, dass sie eine große Schönheit werden würde. Sie kannte offenbar keine Angst, weinte selten, wusste, was sie wollte, setzte ihren Willen aber mit Anmut durch. Was sie wollte, amüsierte ihre Eltern und die Dienerschaft, die sie betreute, und wenn sie es bekommen hatte, war sie selig. Viel beibringen musste man ihr nicht, sie ritt, sobald sie stehen, und las, sobald sie sprechen konnte. Ihr Vater begrüßte die frühe Vertrautheit mit Gedrucktem wie ein Zirkuskunststück und redete in seinem Klub darüber; die Fürstin empfand eine tiefe Befriedigung. Bald zeigte sich außerdem, dass Constanza sehr wissbegierig war.

»Mama, ist Gott wirklich überall?«

»O ja, mein Liebes.«

»Wenn er überall ist, warum müssen wir dann zur Messe gehen? Und warum machen wir nicht im Haus einen Knicks und auf der Straße, sondern nur in der Kirche?«

»Gott ist überall, aber in unseren wunderschönen Kirchen spüren wir seine Anwesenheit noch stärker.«

»Aha«, sagte Constanza. »Und am allermeisten in der Peterskirche?«

»Papa, warum wird es jetzt abends früher dunkel?«

»Hat was mit der Sonne zu tun, mein Schatz, die Sonne bewegt sich im Winter langsamer.«

Hier protestierte die Mutter. Es sei die Erde, die sich bewege, sagte sie sehr bestimmt.

»Und sie bewegt sich doch«, sagte der Fürst vergnügt.

»Sie bewegt sich doch.«

Constanza blickte von einem zum anderen. Zu gegebener Zeit sollte sie aussehen wie eine Tizian-Schönheit; noch aber war sie im Murillo-Stadium: große dunkle Augen, kurze Locken, goldolivfarbene Haut und Kleider, die zwar nicht gerade Lumpen, aber von bequemer Kürze und Schlichtheit waren, denn ihre Mutter, selbst eine der bestangezogenen Frauen Roms, hielt nichts davon, kleine Mädchen herauszuputzen. »Warum?«, fragte Constanza nun. »Warum ist langsam dunkler?«

Der Fürst schlug sich auf die Schenkel. »Anna«, sagte er, »erzähl es uns. Deine Mutter ist furchtbar, sie weiß alles.«

Die Fürstin sagte, dazu benötige sie Stift und Papier, und Constanza lief und klingelte.

»Luigino hat mir das mit der Dunkelheit erzählt«, sagte sie, rein sachlich an der Wahrheit der Dinge interessiert. »Er sagt, er mag die Dunkelheit nicht, sie macht seinen Arbeitstag kürzer.« Luigino, ein Flickschuster, hatte im Parterre Laden und Wohnraum vom Fürsten gemietet. »Auf der Straße ist es jetzt kalt, und wenn man länger in der Schenke sitzt, kostet es mehr.«

Der Fürst schmunzelte. Seine Frau schaute auf, ganz Ohr. »Du solltest sie in dein Komitee aufnehmen, Anna«, sagte er. »Was weißt du über die bottiglieria, mein kleiner Fratz?«

»Ich gehe immer mit Cosima hin und hole Holzkohle«, sagte Constanza.

»Eine gute Art, ihr Rom nahezubringen«, sagte die Fürstin. »Damit kann sie nicht früh genug anfangen.«

Der Fürst versuchte gar nicht erst, darauf einzugehen. Seine Schwestern waren immer in der Kutsche zum Pincio gefahren und vor Sonnenuntergang wieder nach Hause gekommen. »Na gut«, sagte er, »du bist für sie zuständig, du bist die Mutter.«

»Papa, die Luigini müssen ihre Suppe mit in die bottiglieria nehmen, weil sie keine Stühle haben. Es gibt keinen Platz, wo sie sie hinstellen könnten, das Bett ist zu groß. Die Luigini schlafen alle in einem Bett. Ich habe ein eigenes Bett zum Schlafen, du hast ein eigenes Bett, Mama hat ein eigenes Bett …«

Nun lachte der Fürst schallend. »Das liegt daran, dass deine Mutter Amerikanerin ist«, sagte er. »In Amerika ist das üblich.«

»Ich weiß«, sagte Constanza, »die Amerikaner sind nämlich reicher als die Italiener. Ich weiß das. Papa, wohnen wir deshalb in einem palazzo ganz für uns allein?«

»Die Familie deines Vaters hat schon immer in diesem Haus gewohnt«, sagte die Fürstin rasch. »Wie lange ist immer?«

Der Fürst zog seine Tochter an sich. »Das wird dir der parroco erzählen, wenn du später zum Religionsunterricht gehst.«

»Ich habe nur vom Quattrocento gesprochen«, sagte die Fürstin. Sie lächelte, doch ihre Gedanken kreisten um die Erziehung ihrer Tochter.

Anna Howland selbst hatte in Neuengland eine hervorragende Erziehung genossen. Für ihre Zeit, fügte sie immer bedauernd hinzu, denn die Universität hatte sie noch nicht besuchen dürfen. (Sie war Anfang der Siebzigerjahre des neunzehnten Jahrhunderts geboren.) Alles, was sonst in Gestalt vorzüglicher Gouvernanten, Zeichenlehrer, Musiklehrer sowie in Form von Vorträgen und Lektionen ihres hochgebildeten Vaters hatte aufgeboten werden können, war ihr zuteilgeworden. Anna war klug, und sie wusste es; zudem hatte sie von ihrem Vater ein hervorragendes Gedächtnis geerbt. Sie wäre wahrscheinlich vielerorts überschätzt worden, doch in den Kreisen, in die sie einheiratete, wurde sie als intellektuelles Wunder betrachtet, und sie akzeptierte diese Rolle ganz selbstverständlich. Ihr Vater war Anwalt für Verfassungsrecht und bekleidete später ein Richteramt in seinem Bundesstaat, ging allerdings früh in Pension, um sich ganz dem Schreiben und Forschen zu widmen. Einer seiner Brüder – die Familie hielt fest zusammen – war ein angesehener Gelehrter, ein anderer bekleidete einen Lehrstuhl in neuerer Geschichte. Die Howlands hatten aber durchaus auch eine merkantile Seite und waren, diskret und ohne viel Aufhebens, richtig reich geworden. Das säulengeschmückte weiße Haus, in dem Anna aufwuchs, war nicht nur ein architektonisches Schmuckstück, sondern auch mit einer Raffinesse und einem Komfort eingerichtet, die Anna später erst dann wieder erleben sollte, als sie sich selbst darum kümmerte. Die älteren Howlands waren liberal, (selbstverständlich) Republikaner, neigten zu Agnostizismus und Darwinismus, und allen, Männern wie Frauen, lag die moralische und politische Zukunft der Menschheit besonders am Herzen. Anna wurde mit Jefferson und dem leidenschaftlichen Engagement ihres Vaters für Rechtsstaatlichkeit groß; an ihre Mutter erinnerte sie sich kaum (sie war ein spätgeborenes Kind), wusste jedoch, dass diese schon früh für die Rechte der Frauen eingetreten war. Ihr Vater hatte Lincoln bewundert und unter seiner Präsidentschaft gearbeitet. Als Anna klein war, hatten die Menschen die Schlacht bei Gettysburg und Lincolns Rede dort noch lebhaft in Erinnerung, sie waren ihnen so nahe wie uns heute die Hintergründe von Winston Churchills Äußerungen, jedenfalls hörte selbst sie, ein Kind, das in den Siebziger- und Achtzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts an der Ostküste der Vereinigten Staaten aufwuchs, genug über Kriege und die entsetzlichen Folgen.

Ihr Vater und ihre Onkel hatten den Sezessionskrieg erlebt und verabscheuten ihn. Ihrer Meinung nach war der Bürgerkrieg Männern aufgezwungen worden, die guten Willens für ihre Überzeugungen eintraten; den Krieg zwischen Frankreich und Deutschland, der ihm so schnell folgte, sahen sie als kaltblütigen Versuch von beiden Seiten, ein falsches Anliegen durchzusetzen, getragen von machthungriger Kalkulation, Nationalismus und der Mobilisierung des Pöbels – und deshalb nicht nur gänzlich unberechtigt, sondern auch von nicht absehbaren Folgen. Der moderne Krieg, argumentierten sie, sei, wie jedermann klar sehen könne, derart grauenhaft, zerstörerisch, unvereinbar mit jeglicher Moral, der christlichen Lehre, dem Denken des neunzehnten Jahrhunderts oder auch nur dem gesunden Menschenverstand, dass er für die Menschheit ebenso unvorstellbar geworden sein müsste, wie sich gegenseitig in einen Kessel zu stecken, zu kochen und zu fressen. Da sie sich aber nichts vormachten, war ihnen auch klar, dass nur sehr wenige Menschen auf dem Globus die Sache so betrachteten. Angesichts der Existenz von Schlachtschiffen und des Säbelrasselns auf der anderen Seite des Ozeans mussten sie ihre Hoffnungen begraben und Teile ihrer Schriften revidieren, denn sie waren auf den Glauben an den Fortschritt und die mögliche Vervollkommnung des Menschengeschlechts gegründet.

So waren die Howlands denn auch privat kultivierte, rechtschaffene Menschen; sie glaubten an strikte kaufmännische Redlichkeit, Toleranz, an die Künste und Wissenschaften, an Wohltätigkeit, gute Manieren, und sie handelten danach. Auch innerhalb der Familie legten sie Wert auf gegenseitigen Respekt. Dennoch erzogen sie ihre Kinder äußerst sanft. Die Freiheit ihres Denkens und Handelns wurde nie infrage gestellt; zum einen, weil die Gedanken frei sein müssen, zum anderen, weil man den Kindern vertraute. Anna verbrachte also eine sowohl angenehme als auch interessante Jugend, in der Schlittschuhlaufen, Tanzen und Segeln einen großen Stellenwert einnahmen. Außerdem las sie, die ihren Vater anbetete, wie sie immer sagte, gern und viel. Sie verschlang dicke Geschichtsbücher, doch ihr Hauptinteresse galt der Literatur: Shakespeare, ein wenig Dante, Molière, Victor Hugo, vor allem Scott, Thackeray und Dickens. Byron stand sie zwar kritisch gegenüber, war aber empfänglich für seinen Zauber; Dickens liebte sie ohne Einschränkung. Wie alle Familienmitglieder lernte sie lange Passagen ihrer Dichter auswendig und freute sich auf Vorleseabende im Winter. Wenn es in Annas häuslichem Leben an etwas mangelte (außer natürlich an einer Mutter, die sie mit vier oder fünf Jahren verloren hatte), dann an Brüdern. Sie hatte nur Schwestern. Doch die, sehr viel älter als sie, heirateten früh, und bald gab es Schwäger, die im Haus lebten oder besucht wurden. Eine Schwester heiratete einen Mann im Bankgeschäft, eine andere einen im diplomatischen Dienst der Vereinigten Staaten. Anna war das hübscheste Howland-Mädchen. Sie war sehr hübsch. Sehr hell, mit feinem blondem Haar und zarten Zügen, kleinen Händen und Füßen, schlanker Taille, graziler Figur und anmutiger Haltung, bei alledem beeindruckend selbstbewusst und elegant. Sie war auch nicht klein; in ihrem eigenen Land zwar nicht besonders groß, in Europa dann aber sehr wohl. Von Kindheit an verstand sie es, sich zu kleiden. Sie verschwendete zwar nicht unnötig viele Gedanken oder Zeit auf die ganze Angelegenheit – wenn auch Unmengen Geld –, doch ihr Leben lang bemerkten sowohl Menschen, die von diesen Dingen nicht viel verstanden und sich auch nicht dafür interessierten, als auch andere, die sich bestens auskannten, wie gut sich Anna kleidete. Außerdem war sie stets außerordentlich gepflegt und sah immer – als Mädchen, als Frau, im Alter – unbestreitbar, unerschütterlich und unverschämt damenhaft aus.

Annas Vater war zwar deutlich von Zeit und Ort geprägt – zugegeben: einer guten Zeit und einem guten Ort –, aber gewiss mehr als nur das. Seine Schriften sind, wenn auch kaum noch verbreitet, so doch heute noch lesbar. Seine juristische Denkweise kommt in jeder Zeile zum Ausdruck. Sofern es sich um die Fähigkeit handelt, Fakten und ihre Bedeutung zu erfassen, das Talent, Sachverhalte darzulegen, die Bereitschaft, auch die gegnerische Seite zu sehen, würde ein solcher Anwaltsverstand wirklich jedem Autor zum Vorteil gereichen. Überraschenderweise besticht das nicht sehr umfangreiche Œuvre Mr Howlands durch Ironie, Einfühlungsvermögen, Esprit sowie eine radikale Abwesenheit von Floskeln. Sehr viel Esprit. Der Autor tritt uns als Mann entgegen, der Anatole France geistig nähersteht als Emerson. Seine Tochter behauptete immer, er sei ein höchst unterhaltsamer Mann gewesen; wenn man ihn liest, stimmt man ihr zu.

Einiges deutet darauf hin – Anna sprach von einem Schatten –, dass er, wenn auch der äußere Anschein stets gewahrt wurde, in seiner Ehe nicht vollkommen glücklich war.

Als Anna sechzehn war, wurde sie in ein Mädchenpensionat in die Schweiz geschickt, und den letzten Schliff erhielt sie in Florenz. Mit glänzenden Sprachkenntnissen und sehr verliebt in Italien kam sie zurück und führte ihrem Vater das Haus. Sie machte es sehr gut.

Es waren zwar zumeist ältere Herren zu Gast, aber da es genug Tanten, Cousinen und Cousins gab, brauchte Anna auf Bälle nicht zu verzichten. Sie genoss das gesellschaftliche Leben und alles, was es ihr bot: Bewunderung, Gespräche, den Anblick schöner Räume, Kleider, Lichterglanz, elegante Zerstreuungen in festlicher Stimmung. Sie selbst tat sich besonders bei Scharaden hervor und flirtete gern. In einem Jahr besuchte sie ihre Schwester in London, deren Mann dorthin entsandt worden war. Und wenn man in Neuengland schon viel Gewese um sie gemacht hatte, so wurde sie in London von einer Gruppe adoptiert und zum Mittelpunkt einer regelrechten Hysterie. In London fühlte sie sich, als läge ihr die Welt zu Füßen. Sie genoss es sehr, aber als etwas vollkommen Natürliches; nicht dünkelhaft, sondern als Teil der Herrlichkeit des Lebens.

Als sie im folgenden Juni wieder in London war, hielt der Zauber unvermindert an. Doch nach nur wenigen Jahren erkrankte ihr Vater, bekam zuerst eine Rippenfellentzündung, dann eine Lungenentzündung, und als er starb, war Anna am Boden zerstört. Wochenlang verschanzte sie sich im Haus der Familie, unerreichbar für Verwandte und Freunde, unempfänglich für Trost. Sie schrieb, dass sie die Welt verlassen und einem Missionsorden beitreten wolle. Da sie so gut wie nichts über derlei Organisationen wusste, geriet der Plan schnell ins Stocken. Sie ließ sich von ihrer Schwester in London überreden, zunächst einmal bei ihr zu wohnen. Jugendliche Anpassungsfähigkeit tat ein Übriges. Knapp ein Jahr später begegnete sie ihrem zukünftigen Ehemann an einem der oberitalienischen Seen.

Sie war fasziniert, einen echten Römer kennenzulernen, der in der Stadt geboren war, die sie gern die Ewige nannte und in der sie noch nie gewesen war. Der Fürst, damals ein sehr junger Fürst, war ein durchaus hübscher, wenn auch nicht sehr großer Bursche, mit einem Kopf, der an die Renaissancebüste eines Jünglings erinnerte; er erwies sich schnell als unwiderstehlich. Er war sein eigener Herr und bereits Familienoberhaupt, da sein Vater gerade bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen war, und obwohl Anna noch nicht volljährig war, gab es niemanden, der ihr die Zustimmung zur Heirat verweigert hätte. Von ihrer Seite wurde nur erwartet, dass sie aus Liebe heiratete. Die Hochzeit fand im Haus ihrer Schwester in London statt, und die italienischen Verwandten, die die Reise auf sich genommen hatten, zeigten sich von sämtlichen Arrangements entzückt und höchst zufrieden mit allem, was sie sahen, und dem, was für sie getan wurde. Ja, Freude und Entzücken gaben offenbar in Annas neuem Leben den Grundton an.

Das Haus in Rom, nobel, mit Fensterläden und abbröckelndem Stuck, lag in einer Seitengasse im vatikanischen Viertel zwischen Tiber und Piazza Farnese. Es war ihr Zuhause, es übertraf ihre kühnsten Vorstellungen, sie liebte es sofort.

Rom erlag sie auf den ersten Blick. Die Stadt schlug sie in ihren Bann wie noch keine Stadt zuvor und schien etwas in ihrem Wesen zu berühren; ihre neuen Verwandten, die Mutter ihres Mannes, seine jüngeren Schwestern und ihr Kreis verfielen wiederum ihr. Sie bewunderten ihr Aussehen, ihre Haltung, ihre Kleider, ihre Lebendigkeit und ihren Elan. Sie waren so nett zu ihr, wie sie nur konnten, überschütteten sie mit Zuneigung, lachten und jubelten vor Begeisterung bei allem, was sie den lieben langen Tag sagte, und versuchten, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Annas Leben war vollkommen anders als alles, was man sonst über das Dasein ausländischer junger Ehefrauen hört und liest (und was ja auch sicher der Wahrheit entspricht), die in den ungeheizten Häusern der katholischen Aristokratie Europas unterdrückt werden. Niemand verspielte Annas Mitgift oder nahm ihr die Verfügungsgewalt darüber, keine alte Dame sagte ihr, das sei Gottes Wille, niemand versuchte, ihr Verhaltensvorschriften zu machen. Rom ist weder Ravenna noch Westfalen, noch die Touraine, und Anna war ohnehin Anna. Bald gab sie den Ton an, und alle waren es rundum zufrieden. Die Mutter ihres Mannes, die alte Fürstin, wie sie nun nach der Heirat ihres Sohnes genannt wurde, war von schlichtem Herzen und Gemüt, unendlich gütig. Sie betrachtete Annas Eintritt in das Leben der Familie geradezu als himmlischen Segen; für dieses Muster an Perfektion aus dem sagenumwobenen Land war nur das Beste gut genug. Wann immer dieses flinke, kostbare Geschöpf die Zimmerfluchten durcheilte, humpelte sie, solange es ihr möglich war, hinterher. Anna ihrerseits war dankbar und froh und wurde mit dem Wissen belohnt, dass sie den Lebensabend der alten Dame mit Glanz und Zufriedenheit erfüllte.

Gewiss hatte Anna ein schönes Stück Geld mitgebracht; doch über dieses Geld – oder einen großen Teil davon – durfte sie augenscheinlich verfügen, wie sie wollte. Sie gab es für die Bewirtung von Gästen aus, für das Dach, die Gärten, für ihre neue Familie, für sich selbst, für wohltätige Zwecke … Anna war großzügig. Die Frage der Religion hatte keine Wellen geschlagen. Sobald die Heirat ins Auge gefasst wurde, verstand es sich wohl von selbst, dass Anna zur römisch-katholischen Kirche übertrat. Jedenfalls tat sie es. Aus vielen denkwürdigen verbürgten Geschichten wissen wir, dass getaufte Wilde die neue Religion in Theorie und Praxis an ihren alten Glauben anpassen. In manch einer Dorfkirche in Mittelamerika sieht man den heiligen Antonius mit aztekischem Federschmuck. In solch einer Mischform hatte die Fürstin wohl ihre Bekehrung vollzogen, wenn Bekehrung das richtige Wort dafür ist. Ererbter Puritanismus, der Agnostizismus ihres Vaters, eine nebulöse persönliche Transzendentalphilosophie und das formale Bekenntnis zum katholischen Glauben verschmolzen offenbar übergangslos und ergaben eine harmonische Mischung aus Orgelmusik, klugem Gerede, Aufgeklärtheit, Aufrichtigkeit, Althergebrachtem und der vagen Allgegenwärtigkeit Gottes. Die Menschen, denen Annas geistliches Wohlergehen anvertraut war, handelten wahrscheinlich mit der Art Diskretion, die die Missionare gegenüber den guatemaltekischen Indios an den Tag legten – sicher ist jedenfalls, dass Anna ihren eigenen Glauben leben konnte. Sie mochte höchstens überrascht gewesen sein, wie wenig streng ihre Umgebung die Regeln und Rituale befolgte. Hatte sie erwartet, am Arm ihres Gatten zum Hochamt in die Sixtinische Kapelle geführt zu werden, sah sie sich enttäuscht. Sie stellte fest, dass jeder für sich, wann immer es ihm einfiel, in die nächste Kirche ging. Bald machte sie es sich zur Gewohnheit, am frühen Vormittag, in eine Mantille aus feinster schwarzer Spitze gehüllt, mit einer Dienerin eine Kirche aufzusuchen, die es ihr gerade besonders angetan hatte.

Rico, ihr Gatte, spielte bei alledem natürlich auch eine Rolle. Er war zwar häufig abwesend, in seinem Klub, beim Reiten, auf der Jagd, unternahm etwas mit Männern oder kümmerte sich in Umbrien um seinen Besitz, aber da Anna es von Kindheit an gewohnt war, dass ihr die Männer nicht den ganzen Tag im Weg waren, passte ihr das gut. Rico neigte zum Trübsalblasen, aber wenn sie ihn sah, war er meist gut gelaunt, lachte viel über das, was sie sagte und tat, und ließ sie gewähren. Wenn sie meinte, sie sollten jemanden beauftragen, die Bücher in der Bibliothek zu katalogisieren, stimmte er zu, obwohl er nicht viel zum Katalogisieren sah; er neckte sie mit ihren täglichen Besichtigungstouren, sorgte aber dafür, dass sie, wie von ihr gewünscht, Museumsleute kennenlernte, und wann immer sie ein Abendessen gab für einen französischen Archäologen, einen englischen Poeten oder die liebenswürdige Lady Gwendolyn, die den Winter in Rom verbrachte, war er zur Stelle und tat sein Bestes. Erst als sie einen Musikabend organisieren wollte, riss er die Arme in die Höhe und begann ein Entsetzenstänzchen. No, no, no,cara – da gibt es doch Besseres zu hören! (Sie war drauf und dran gewesen, die falsche Sopranistin zu engagieren.) Und da Anna einsah, dass ihr Mann das geschultere Ohr hatte, war sie klug genug, ihm nachzugeben.

Sie wusste, dass Rico nicht besonders helle war – ihre eigenen Worte –, aber er war neu für sie und ein exotischer Vogel, und in mancherlei Hinsicht stand sie vor einem Rätsel. Und natürlich liebte er sie hingebungsvoll, ja, er betete sie an.

Bald hatte sie einen treu ergebenen Kreis um sich versammelt, Botschaftssekretäre mit Geschmack an der schönen Literatur, ältere Diplomaten mit Geschmack an schönen Frauen, junge Amerikanerinnen, die sie unter ihre Fittiche nehmen sollte, einige sehr gebildete Geistliche, alle möglichen Besucher und natürlich charmante, reizende Italiener, die ein wenig mit ihr flirteten (und sie ein wenig mit ihnen) und an die sie am nächsten Morgen keinen Gedanken mehr verschwendete.

Dieser Kreis kam Anna zugute, als sie beschloss, Constanza die gleichen Bildungsvorteile zuteilwerden zu lassen, die sie selbst genossen hatte. In Rom hieß es bald, der Weg zum Salon der Fürstin führe durch das Schulzimmer der Tochter. Auf ihrem Gebiet hoch angesehene Gelehrte mittleren Alters unternahmen mit Constanza botanische Exkursionen und Spaziergänge zu interessanten Bauwerken, sammelten Insekten für sie, brachten ihr Bücher; Maler ließen sie ihre Farbtuben ausdrücken, blitzgescheite junge Männer, frisch aus Harvard oder Oxford, machten sie mit Euklid, den Erzählungen von Chaucer, lateinischer Grammatik und englischen Königen bekannt. Der französische Marineattaché sprach zweimal in der Woche eine Stunde Französisch mit ihr. (Anna achtete sehr darauf, dass alles regelmäßig und systematisch erfolgte.) Ein Herr von der bolivianischen Gesandtschaft brachte sich freundlicherweise für südamerikanische Geografie ins Gespräch, doch als Anna herausfand, dass er in dem Fach keineswegs versiert war, bereitete sie der Sache ein Ende. Amerikanische Geschichte und Verfassung übernahm sie selbst, und so hätte man fast sagen können, dass Constanza das Gebot vom Streben nach Glück mit der Muttermilch aufsog.

Nur beim Religionsunterricht verzichtete die Fürstin auf jegliche elterliche Autorität, sie fühlte sich moralisch verpflichtet, diesen Bereich, wie versprochen, der väterlichen Familie zu überlassen. Constanza erhielt also zweimal in der Woche Besuch vom Gemeindepriester und lernte eine Unmenge auswendig.

Der Lehrstoff wurde ausgeweitet, als sie größer wurde. Die Entscheidungen ihrer Mutter erwiesen sich als weise und durchaus glücklich; alles in allem bekam sie exzellenten Unterricht. Man vermittelte ihr eine ausgewogene Sicht auf die europäische Geschichte, man gab ihr anregende Romane zu lesen, man half ihr, Kunstwerke zu betrachten und in ihrem Kontext zu sehen, und man erzählte ihr anschaulich von Landschaften, Städten, Reisen, unterschiedlichen Lebensweisen; sie lernte und verstand ein wenig Biologie, Ökonomie, Sozial- und Ideengeschichte … Und wenn auch die Tutoren der Mutter zuliebe kamen, blieben sie, um Constanza zu unterrichten. Das Mädchen hatte brillante geistige Fähigkeiten, war lebhaft und flink wie ein Vogel, alles fiel ihr leicht; für sie waren Reden, Lesen, Denken, Diskutieren so natürlich wie Leben und Atmen, punktum. Sie war gern mit Menschen zusammen, die etwas wussten, sie liebte es, logisch zu denken, Fragen auseinanderzunehmen, von mehr als einer Seite aus zum Kern eines Problems vorzudringen. Alles faszinierte sie, sie beschäftigte sich mit allem, was man ihr anbot; Constanza zu unterrichten war, als trainierte man einen vielversprechenden jungen Tennisspieler.

Als allzu klar wurde – schließlich lagen im Salon keine Handarbeiten, sondern Bücher von Stendhal und John Stuart Mill herum –, dass Constanza nicht wie eine italienische Tochter erzogen wurde, zuckte der Fürst nur mit den Achseln und meinte, es sei doch eigentlich egal, sie sei ja nur ein Mädchen. Man solle die Mutter gewähren lassen, die arme Frau, ganz allein in einem fremden Land, das zumindest müsse man für sie tun. Dann lachte er und fügte hinzu, es scheine der bambina ja auch keineswegs zu schaden. Auch seine Mutter und die Schwestern lachten und pflichteten ihm bei, und Constanza, die mit jedem Tag schöner wurde, entwand sich der Umarmung der Großmutter, lieferte sich einen Wortwechsel mit den Tanten, warf sich in einen Lehnstuhl – von Anna importiert – und las weiter in ihrem Roman.

Als sie zwölf war, hatte sie die Lieblingsautoren ihrer Mutter fürs Erste gelesen. Danach verschlang sie Gibbon, Voltaire, Swift, Shelley, Racine, Turgenjew, Tocqueville und George Eliot. Mit fünfzehn kamen Catull, Baudelaire, Byron, Pope. Diese Autoren und Stendhals Kartause von Parma las sie immer und immer wieder; Pope und Byron gefielen ihr gleichermaßen.

Wenn der Fürst sagte, Bildung scheine dem Kind ja nicht zu schaden, und damit meinte, dass sie nicht all ihre Aufmerksamkeit und Zeit beanspruche, hatte er durchaus recht; Constanza hatte stets alles Mögliche vor. Als sie klein war, spielte sie, und zwar intensiv; selten mit Spielzeug. Im Hof war ein Brunnen mit einem Delfin, in der Campagna ritt sie aus, und auf dem Gut in Umbrien durfte sie in den langen Sommern in den Obstgärten und Olivenhainen herumstromern. Sie nannte nicht viele Dinge ihr Eigen, und wenn sie einmal Spielsachen in die Hände bekam, waren die wahrscheinlich an irgendeinem Stand auf irgendeinem Markt gekauft worden. In Rom waren ihre Spielkameraden die Kinder von Luigino und anderen Handwerkern, die Gewölbe und Keller in den Villen des Viertels gemietet hatten; und bei Bedarf konnte man auf die wechselnden Diplomatensprösslinge zurückgreifen, gewöhnlich eine stattliche Anzahl temperamentvoller Knaben und Mädchen. Constanza gründete Banden mit ihnen, organisierte Versteckspiele durch die Gärten der Villa Borghese und lehrte sie, ihre Gouvernanten zur Verzweiflung zu bringen. Constanza selbst hatte keine Gouvernante. Obwohl ihre Eltern sie gern um sich hatten, waren die Zeiten nicht festgelegt, dazu waren ihr Vater und ihre Mutter viel zu beschäftigt. Constanza rannte durch die Zimmer, wo man sich rasch und liebevoll umarmte und einander seiner Zuneigung versicherte – ihre Mutter vertraute ihr, wie ihr selbst vertraut worden war, ihr Vater war es zufrieden –, und alles Übrige spielte sich, in gegenseitigem Einvernehmen, zwischen Constanza und der Dienerschaft ab.

Einladungen in die Häuser der Verwandten und Bekannten erfolgten selten; italienische Eltern ihrer eigenen Kreise hießen Anna zwar herzlich willkommen, wussten aber mit der Tochter wenig anzufangen, und die Kinder rümpften die Nase, wenn man sie drängte, mit Constanza zu spielen; sie galt als »grob«.

Im Sommer war ihr Leben auch wirklich wild und sehr selbstbestimmt. Das ockerfarbene niedrige Haus in Castelfonte hatte hohe Fensterläden, war mit Fresken geschmückt und nicht sehr behaglich; direkt daneben lagen die Wirtschaftsgebäude mit ihren Gewölben, Wein- und Olivenpressen, ferner die Ställe und Häuser der contadini; die Ländereien befanden sich auf den Hügeln, man produzierte Öl, ein wenig Wein, erntete Gemüse, Feigen, etwas Mais. Ochsen mit Hörnern, die gebogen waren wie eine Lyra, zogen Pflüge über gestückelte kleine Felder; an den Hängen rupften angepflockte Ziegen an hartem Gestrüpp, auf Mauern saßen Eidechsen, tagsüber schrillten die Zikaden, nachts lärmten die Frösche. Es war kein großes Anwesen, etwa fünfzehn Männer und ihre Familien arbeiteten dort, aber es bot viel Abwechslung. Die alte Fürstin kam jedes Jahr von Juni bis Oktober, der Fürst hin und wieder, Anna fast nie. Constanza kannte jeden Winkel, jeden Geruch, wusste, wie sich alles anfühlte.

Hier lernte sie die Einsamkeit und die helle, klare Wachheit des hohen südlichen Mittags kennen und kostete das berauschend mühevolle Leben. Tagelang sah man sie kaum; dann wieder kam sie angeschlendert und half bei der Hofarbeit, reihte sich ein in den Erntezyklus, pflückte Saubohnen, Melonen und Quitten. Sie kannte das Gewicht reifer Kürbisse, wusste, wie die Hacke auf der ausgedörrten Erde knarzte, wie beim Schälen die Rinde der Korkeiche leise riss, wie scharf die ausgepressten Früchte schmeckten, wie schneidend und rau die Garben waren, wie der Saft aus den Trauben quoll.

Die Menschen waren freundlich und ließen sie an allem teilhaben, und wenn sie mit ihnen zusammenarbeitete, dann mit Leib und Seele.

Sie konnte Ziegen melken und ging nie an einer vorbei, ohne sie zu streicheln. Für die Bauernkinder bestanden, wie für ihre Eltern, die Tage aus Arbeit. Wenn Constanza andere Gesellschaft wünschte, ging sie zu ihrer Großmutter, zu den Bediensteten im Haus, oft zum Fürsten; in wieder anderer Stimmung wandte sie sich an den gerade anwesenden Hauslehrer, vielleicht einen sanftmütigen Engländer, der ein paar Monate blieb, um ein Buch über Benvenuto di Gentile zu beginnen.

Eine Bedingung allerdings stellte Anna. Da sie in den Sommern ihrer Kindheit am Meer gewesen war, sollte auch Constanza jedes Jahr ein paar Wochen an einem adriatischen Strand verbringen. Und obwohl Constanza Castelfonte nie gern verließ, gefiel es ihr auch dort sehr gut. Der Lehrer und ein Mädchen begleiteten sie, und alle drei bezogen Quartier in einem kleinen Gasthof. Die Küste südlich von Ravenna ist einsam und flach, die Strände sind endlos und breit. Constanza schwamm von früh bis spät, ließ sich treiben, träumte in den sanften Wellen; wenn die Sonne unterging, machten sie und ihr Lehrer Reitausflüge. Manchmal nahmen die Fischer sie in ihren Booten mit aufs Meer hinaus. Es war ein eigentümlich abgeschiedenes Dasein; Constanza empfand diese Wochen als losgelöst, als Zeitspanne, die gleichsam auf einer parallelen Linie verbracht wurde, aber aus den nahtlos ineinander übergehenden Jahren ihrer Jugend nicht wegzudenken war.