9,99 €

Mehr erfahren.

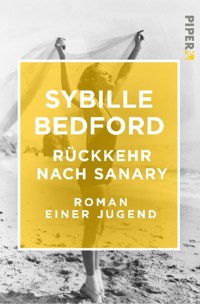

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Elegant und scharfzüngig - Sybille Bedford nimmt die mondäne Gesellschaft Ende der Zwanzigerjahre in Europa aufs Korn und zeigt ganz nebenbei, wie tief die Abgründe der Verführbarkeit sein können. Ende der Zwanzigerjahre war Europa ein Ort der Hoffnung. Jedenfalls für die 17-jährige Flavia, die sich einen Sommer lang an der Côte d'Azur einrichtet, um für ihren Studienplatz in Oxford zu büffeln. Noch ahnt sie nicht, welche Ablenkungen auf sie warten ... »Leicht, witzig, gehaltvoll, wehmütig – groß.« Frank Goosen in der Frankfurter Rundschau

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Impressum ePUB

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de

Übersetzt aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier

© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2020

© 1968 Sybille Bedford

Titel der englischen Originalausgabe: »A Compass Error«

© William Collins Sons & Ltd, 1968

© der deutschsprachigen Ausgabe: SchirmerGraf Verlag, München (2006)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalt

Cover & Impressum

Prologe

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

I

II

III

IV

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

I

II

Fünftes Kapitel

I

II

III

IV

Sechstes Kapitel

I

II

III

IV

V

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

I

II

III

Ein Ende

Nachwort der Autorin zur Neuausgabe

Zitat

Erster Herr: Unsere Taten sind Fesseln, die wir selber schmieden.

Zweiter Herr: Ja, gewiss. Doch ich glaube, es ist die Welt, die uns das Eisen liefert.

George Eliot, Middlemarch, Viertes Kapitel

Le passé est une partie de nous-mêmes, la plus essentielle peut-être.

Victor Hugo

»Ihr seid jung, Sir«, sagte er, »Ihr seid jung; Ihr seid sehr, sehr jung, Sir.«

Charles Dickens, David Copperfield

Prologe

Die entscheidenden Fragen ergaben sich natürlich durch Zufall.

Der Mann von der Zeitung sagte: »Die Zwanziger, das war Ihre Zeit, Miss Herbert, oder? Miss Herbert ist doch richtig?«

»Nein, eigentlich Mrs.«, sagte Flavia.

»Sie kannten viele der zeitgenössischen Schriftsteller?«

»Meine Güte, nein. Ich war noch ein Kind. Lebte den größten Teil des Jahres bei meiner Großmutter. In Italien.«

»Sollen wir dann sagen, die Dreißiger?«

»Damals wurde ich erwachsen. In den Dreißigern wurde ich erwachsen. Ich wurde volljährig, als Hitler im Rheinland einmarschierte.«

»Ach ja?« sagte der junge Mann. »Aber Sie haben doch über die Zwanziger geschrieben?«

»Über die Vergangenheit anderer Menschen. Die scheint einem ja immer klarer zu sein.«

»Stimmt es, dass Ihre Großmutter eine Herzogin war, Mrs. Herbert?«

»Nein.«

»Ihre Leser wüssten es gern.«

»Ihre Leser.«

»Mrs. Herbert«, sagte er ernst, »unsere Leser sind potenziell Ihre Leser.«

»Was für eine reizende Aussicht, wo Sie doch so viele haben.«

»Danke.«

Flavia warf ihm einen Blick zu, spöttisch, distanziert, freundlich. »Meine Großmutter war Amerikanerin.«

»Oh.«

»Sie war eine Miss Howland und kam aus Neuengland, aus Rhode Island.«

»Ja?«

»Ja.«

»Dann hat sie wohl geheiratet.«

Entschiedener nun sagte Flavia: »Sie ist seit fünfunddreißig Jahren tot.« Dann fügte sie hinzu: »Ja, sie war verheiratet.«

»Ich versuche bloß, mehr über Ihre internationale Herkunft hineinzubringen.«

Flavia sagte nichts.

Er sah nicht so aus, als gebe er sich damit zufrieden.

»Als verfrühte Europäerin?«

»Aber geboren sind Sie in England?«

»In England. Ich musste erst einmal über den Ärmelkanal.«

»Ihr Vater?«

»War Jurist und wurde Parlamentsabgeordneter, falls das etwas über ihn aussagt. Das interessiert doch heute niemanden mehr. Er ist früh gestorben. Viel zu früh.«

»Hat er nicht all seine Bilder dem Staat vermacht?«

»Ja, sie sind an den Staat gegangen.«

Irgendetwas veranlasste ihn zu fragen: »Sie kannten Ihren Vater? Sie waren alt genug?«

»Nein.« Obwohl ich alt genug war, fügte sie nicht hinzu.

»Und wo sind Sie zur Schule gegangen, Mrs. Herbert?«

»Zu Hause. Nicht, dass wir eines hatten. Es lief … nicht immer alles glatt.«

»Aha?«

»Glücklicherweise hatte ich ein paar kluge Freunde.«

»Studiert?«

»Nicht studiert«, sagte Flavia.

»Die klugen Freunde …?«

»Älter als ich.«

»Wie kam’s?«

»Es ergab sich. Durch die Umstände.«

»Meines Wissens lebten Sie als Heranwachsende in Frankreich. Im Süden Frankreichs.«

»Ja, in Frankreich.«

»Das muss doch ein wunderbares Leben gewesen sein.«

»Wissen Sie, was? Auf eine Weise war es das.« Flavia stand auf, durchquerte das Zimmer und setzte sich in einen anderen Sessel. Das war eine Angewohnheit von ihr. »Wir lebten in einer Illusion von Freiheit, dafür sorgten die Franzosen, das konnten sie. Eines ist uns damals in dieser Ecke des schrumpfenden Westens – wer hat das noch gesagt? – nie in den Sinn gekommen: Wir hätten nie gedacht, dass das Leben, wie wir es kannten, sich so rasant ändern würde, dass die Art zu leben sich ändern würde.«

»Ja?«

»Und dann der Ort selbst …« Sie redete schnell, hielt aber zwischendurch immer wieder inne, als bahne sie sich vorsichtig einen Weg. »Die Landschaft da unten war ausnehmend schön – karg und weit, Olivenbäume und Fels. Und das Licht. Dieses beständige Licht. Und natürlich das Meer. Es packte einen mit Macht, man wurde Teil davon und hatte zum Schluss das Gefühl, man könne nirgendwo anders mehr leben. Es war wie Liebe.«

»Sie hatten einen französischen Stiefvater, Mrs. Herbert?«

»Man könnte ihn so nennen.«

»Er lebte auch an der Riviera?«

»Im Ruhestand, das heißt, eher in der Zurückgezogenheit als im Ruhestand. Er schrieb. Über bittere gesellschaftliche Wahrheiten. Keiner hörte weiter auf ihn. Heute würde man ihn vermutlich in Stücke reißen. Er hielt nicht viel vom kleinen Mann und sah vieles voraus, das später geschah. Er hegte keine falschen Hoffnungen. Im übrigen war es nicht die Riviera, ganz und gar nicht. Es war die unelegante Seite der Küste – die Provence, ein Fischereihafen und eine Handvoll Menschen.«

»Aber Sie sind weggegangen?«

»Nach München war alles vorbei.«

»Sie sind nicht zurückgekehrt nach dem Krieg?«

»Nein, bin ich nicht.«

»Wollten Sie nicht?«

»Es ist niemand mehr dort, und der Ort hat sich sicher auch verändert. Außerdem mag ich mein jüngeres Ich nicht besonders. Fragen Sie mich nicht, wie es war.«

»Wie war es, Ihr jüngeres Ich?«

»Jung.«

»Das ist kein Verbrechen.«

»Ach, ich weiß nicht.« Flavia nahm einen Briefbeschwerer, legte ihn hin, hob die Hand. »Man macht komische Sachen. Wissen Sie, wenn man jung ist, fühlt man sich noch nicht zugehörig, als Teil der Menschheit; man tut Dinge, die noch nicht endgültig sind. Alles ist wie eine Probe, die man nach Belieben wiederholen kann. In der man etwas korrigieren kann, bis es ernst wird und der Vorhang aufgeht. Doch eines Tages merkt man, dass der Vorhang die ganze Zeit auf war. Dass es die Aufführung war.«

Der junge Mann fragte: »Wann haben Sie Ihr erstes Buch veröffentlicht?«

Flavia sagte es ihm.

»Eine Spätzünderin?«

»Eine Spätzünderin. Wenn auch keine Spätberufene.«

»War das erste …?« Er nannte einen Titel.

»Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht! Das war ein ziemlich dünnes Buch. – Es war eine Art Echo.«

»Echo auf was?«

»Ach, auf so manches, die Ideen anderer Menschen. Dinge, an die man geglaubt hat.«

»Würden Sie wohl diese Liste von Veröffentlichungen für mich durchsehen?«

»Ja, gern.« Und dann sagte sie: »Und jetzt muss ich Ihnen, wie versprochen, etwas zu trinken anbieten.«

»Wenn es schnell geht, ich habe noch einen anderen Termin.«

»Was wollen Sie? Scotch?«

»Ja, bitte.«

Sie goss ihm einen Whisky und sich selbst einen Brandy-Soda ein.

Während sie tranken, sagte sie: »Tut mir leid, für Sie war das Interview wahrscheinlich recht fade. Aber wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Sie sind nicht ganz unschuldig daran. Leute in Ihrem Metier sind so wenig neugierig.«

»Aber nicht doch!«

»Es gehören zwei dazu, die Wahrheit zu erzählen.«

Bevor der Zeitungsmann ging, zückte er ein Buch mit einem knallbunten Umschlag. »Es ist von dem Autor, den ich gleich treffe, einem Amerikaner. Diese Woche kommt es heraus. Man soll daraus lernen, wie man sich ändert.«

»Das kann nie schaden.«

»Wie man mit dem Leben fertig wird, indem man alle möglichen Tricks bei sich anwendet …«

»Darf ich mal einen Blick hineinwerfen?« fragte Flavia.

»Es sind lauter Anleitungen.«

»Anleitungen?«

»Hier steht zum Beispiel, man solle sich in einen Sessel setzen, sich eine Frage stellen und sie beantworten. Da die Antwort normalerweise schlecht ist, fragt man Tag für Tag weiter, bis man irgendwann die richtige hat.«

»Und was soll einem die richtige Antwort nützen?«

»Keine Ahnung.«

»Was für Fragen?«

»Die verschiedensten, auch da muss man die richtige herausfischen.« Der Mann von der Zeitung las vor: »›Das Leben welcher realen oder fiktiven Person habe ich im Alter von sechzehn bis einundzwanzig zu führen versucht?‹«

»Das ist leicht«, sagte Flavia. »Die erste und mithin schlechte Antwort lautet: mein eigenes Leben.«

Sehr spät am selben Abend unterhielt sich Flavia wieder mit jemandem, der ihr praktisch fremd war. Es war am Ende einer Dinnerparty. Die noch verbliebenen Gäste saßen gemütlich beisammen, und es herrschte eine Atmosphäre geistiger Klarheit, Gelöstheit, Zwanglosigkeit.

»Ich bin nächstes Jahr dran«, sagte er. »Wie fühlt man sich?«

»Wie in den letzten Tagen im Dezember, wenn abgerechnet wird, wenn die Bilanz erstellt wird.«

Das Dinner heute abend hatte zu Ehren Flavias stattgefunden. Es war ihr Geburtstag. Ihr fünfzigster.

»Also das übliche, man zieht Bilanz?« sagte er.

»Ja, durchaus. Aber spannend.«

»Ich bin überrascht, dass Sie das tun.«

»Ein paar Konventionen beachte ich, Sie nicht?«

»Doch, aber ich bin auch ein ziemlich konventioneller Mensch. Während Sie das, glaube ich, nicht sind.«

»Konventionell nach der Auffassung unserer Generation oder unserer Zeit?«

»Man versucht, einen Mittelweg zu gehen.«

»Ist das nicht Konformismus? Die Franzosen sagen être dans le vent, wenn man mit der Zeit geht, das klingt freier, ist aber das gleiche.«

»Und Sie versuchen es nicht?« fragte er.

»Mich anzupassen? Nein. Eigentlich nicht.«

»Und die Konventionen …«

»Je nachdem. Man tut, als passe man sich irgendwo an.«

»Tut so? Für wen?«

»Für sich selbst, nur für sich selbst.«

»Und klappt es?«

»Dass ich mich anpasse? Ich fühle mich an recht vielen Orten zu Hause.«

»Zu Hause auf Besuch?«

Er hatte ein langes, ledriges Gesicht und kleine, freundliche Augen, dieser Mann, dessen Namen sie kaum mitbekommen hatte und der zu dieser späten Stunde neben ihr saß und sich, sein Glas in der Hand, im Sessel zurücklehnte. Flavia, die ihn allmählich mochte, sagte zu ihm: »Ja, genau, mehr oder weniger.«

Scheinbar zusammenhanglos sagte er: »Ich wette, Sie können sich einiges erlauben.«

»Ach, meinen Sie? Darüber mache ich mir keine Gedanken.«

»Gerade dann kann man sich ja einiges erlauben.«

»Bei meiner Familie war es so. Sie konnten sich einiges erlauben, die armen Herzchen. Bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Punkt. Es lag wahrscheinlich an ihrer Zeit. Vielleicht auch an ihrer Selbstherrlichkeit.«

»Womöglich charakteristisch für Ihre Familie?«

Prompt fragte Flavia: »Haben Sie etwa …?«

»Ich hätte, habe aber nicht«, erwiderte er und fügte hinzu: »Ich bin oft in Rom.« Er schaute sie an. »Dort redet man immer noch von Ihrer Mutter.«

»Wirklich? Das freut mich.«

Darauf ging er nicht ein. »Sie ziehen also am Ende eines Jahres wirklich Bilanz?«

»Ich sage nicht, dass ich sie auch lese. Aber wenn ich in dem Jahr geschrieben habe, ist sie nie ganz schlecht.«

»Und heute?«

»Heute ist es schlimmer. Heute sind es fünfzig einunddreißigste Dezember auf einen Schlag.«

»Stört Sie das Alter?«

»Wen stört es nicht? Ehrlich gesagt, denke ich nicht viel über das Alter nach – noch nicht – oder über das Thema Aussehen und ob man es verliert oder nicht verliert. Natürlich wäre man lieber jung – jung und leistungsfähig! Aber Jugend? Ist echte Jugend heute nicht unvorstellbar?«

»Es ist Ihnen also nicht einerlei.«

»Nein«, sagte Flavia.

»Was stört Sie?«

»Die Zeit«, sagte sie sofort. »Der Verlust der Zeit. Ob man sie vergeudet oder nicht – sie geht vorbei. Ist vergangen. Vorbei. Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Spanne, die man vor sich hat, kleiner ist als die, die man hinter sich hat.«

»Der bessere Teil ist vorbei.«

»Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall der größte.«

»Zählt die bloße Quantität?« fragte er.

»Natürlich. Genau wie beim Geld.«

»Würden Sie gern noch einmal von vorne anfangen, wenn es möglich wäre?«

»Ja«, sagte sie. »O ja, ja.«

»Aus Liebe zum Leben?«

»Genau. Hauptsächlich … um es anders zu machen.«

»Sie würden gern an Ihrer Vergangenheit herummodeln?« fragte er.

»Mehr noch!«

Er wartete.

»Ich wäre gern besser gewesen, hätte mich gern besser verhalten.« Sie schwächte es ab: »Aber wer will das nicht?«

Er wartete weiter.

Leichthin entfuhr es Flavia: »Ich habe falsch begonnen.« Dann hörte sie sich selbst sagen: »Es hat mich aus der Bahn geworfen.«

Als nichts weiter von ihr kam, versuchte er es mit: »Was denn?«

Doch sie hatte sich schon wieder gefangen und schüttelte die Frage ab. »Ach, das sagt man so dahin.« Auch ihr Tonfall hatte sich geändert.

»Wirklich, meine Liebe?« fragte er.

»Gut, bisher habe ich es noch nie gesagt«, räumte sie ein.

»Jetzt doch«, sagte er, nicht ganz unbegründet.

»Weil heute Bilanz gezogen wird«, sagte sie. »Und vielleicht Ihretwegen. Ich weiß, was Sie nicht fragen. Will ich darüber reden? Es geht ja nur ums Erinnern – eine Folge von Ereignissen.«

»Ereignisse mit Folgen?«

Zum zweiten Mal an diesem Tag sagte Flavia, nun absichtlich: »Es gehören zwei dazu, die Wahrheit zu erzählen.«

»Einer für die eine Seite, einer für die andere?«

»Nein, nein. Ich meine einen, der erzählt, und einen, der zuhört. Einen Sprecher und einen Adressaten. Einerlei, wie komplex die Situation ist, wenn man die Wahrheit darüber erzählt, ist man beim Zuhörer auf eine gewisse innere Haltung angewiesen.«

»Was muss er für eine Haltung mitbringen?«

»Zuallererst, würde ich sagen, ein bestimmtes Maß an Einfühlungsvermögen.«

»Fantasie?«

»Wenn sie nicht ausufert.«

»Anteilnahme? Aufmerksamkeit?«

»Und Geduld.«

»Distanz?«

»All dies. Und Spaß an der Wahrheit – eine sehr große Bereitschaft zu sehen.«

»Wäre es nicht leichter«, fragte er, »es aufzuschreiben?«

»Und einen spezifischen Leseradressaten vorauszusetzen?«

»Ein größeres Netz auszuwerfen und aus einer unbekannten Zahl von Lesern einen oder mehrere vorauszusetzen.«

Flavia wurde richtig munter. »Sie vergessen, dass ich Schriftstellerin bin. Schriftsteller schreiben nicht einfach etwas auf. Sie müssen der Sache eine Form geben.«

»Na, dann tun Sie es«, sagte er.

»Das Leben ist oft zu … absonderlich für die Literatur. Form erfordert eine gewisse Auswahl.«

»Auf Kosten der Wahrheit?« Er hatte etwas begriffen, sie freute sich.

»Nicht im Kern. Auf Kosten der wortwörtlichen Wahrheit.«

»Spielt die eine Rolle?«

Sie dachte nach. »Für den Menschen, der davon betroffen ist, ja.«

»Selbst wenn dieser Mensch Schriftsteller ist?«

Um sie herum rüstete man sich zum Aufbruch. Die Leute standen schon, jemand telefonierte nach Taxis. Auch Flavia erhob sich und stellte ihr Glas ab. Bevor sie ging, lächelte sie, jetzt wieder ganz gefasst, und sagte spontan: »Dann gäbe es einen Interessenskonflikt.«

Viel später in der Nacht, ja, in den ersten Stunden des folgenden Morgens, erwachte Flavia. Unwillkürlich schossen ihr, ohne dass sie wirklich nachdachte, präzise ausformulierte Sätze durch den Kopf, einer nach dem anderen, wie eine Persiflage auf die vielen Zwiegespräche des Tages.

Ich will den Ort nicht wieder sehen. Ich will nicht von der Zeit erzählen. Es war ein guter Ort. Daran kann auch das Geschehene nichts ändern.

Auf einer ruhigeren, bewussteren Ebene erkannte sie das Zwanghafte ihres Zustands, die unfreiwillige Wachheit, die Pseudoklarheit, die Verzerrtheit und Eindimensionalität ihrer Gedanken; auf einer anderen Ebene ging die Sturzflut weiter. Ich muss das Kind nicht weiter mitschleppen. Soll ich es weglassen? Es einfach aus meiner Biografie weglassen. Es hat nichts mehr mit mir zu tun. Als hätte es nie existiert. Es hat existiert. Hätte … sie, hätte … Constanza davon erzählt, wenn es ihr geschehen wäre? Die Frage stellt sich nicht, ihr wäre es nicht geschehen, sie hätte sich nicht so verhalten; es entsprach nicht ihrem Wesen. An dem Punkt bildete Flavia sich ein, sie hörte sich selbst laut sagen: Meinem Wesen entsprach es! Ich habe mich so verhalten! Eine Sekunde später schlief sie tief und fest.

Erstes Kapitel

Ein Tag

Die Klarheit eines Frühlings- oder Frühsommermorgens während des zweiten Jahres in Saint-Jean, die Atmosphäre des Friedens, die langsam vergehende Zeit, der folgende lange Tag, der Sommer, das Jahr; die Jahre.

Weit öffneten sich die Fenster – die Läden waren um diese Stunde noch nicht vorgelegt – des weiß gekalkten runden Zimmers auf Olivenhaine und die schimmernde Bucht in der Ferne. Die noch leichte, kühle Luft verhieß bereits die trockene, unbewegliche Hitze des Mittags. Flavia, gerade siebzehn geworden und zum ersten Mal in ihrem Leben allein, vollkommen allein, saß an dem ordentlich und ausschließlich mit Büchern bedeckten langen Tisch. Sie arbeitete, arbeitete spielerisch, arbeitete hart, vollkommen versunken, sich aber dennoch der Stunde, des Ortes und ihrer eigenen Freude bewusst.

Sie las, strich einen Absatz an, versuchte sich an einer Zusammenfassung: sechs Schlüsselwörter und eine Jahreszahl, griff, erfüllt von der Lust am magischen Ritual, Querverweisen zu folgen, bedächtig nach einem anderen Buch, las weiter. Alles war brauchbar, alles Entdeckung. Hypothesen entzückten ebenso wie konkrete Fakten, Unendlichkeit wie Exaktheit, Erscheinung wie Wirklichkeit, Bishop Berkeleys realer oder nur in der Wahrnehmung realer Baum im Collegehof wie die Trinkwasserversorgung der marschierenden Legionen im Rom der Kaiserzeit. Wie reich die Welt, wie interessant – ich lerne – Lernen hört nie auf – die Anwendung – ein Schritt nach dem anderen – hier ist die Tür zum Fest, und besser, man stößt sie heute auf als morgen.

Die Mitte des Tages war von einer anderen Stille geprägt. Flavia klappte ihre Bücher zu, trat rasch aus dem Zimmer, lief nach unten, verließ den Turm. Draußen schlug ihr die Mittagsglut der Provence entgegen. Sie schlenderte den Hügel hinab, das letzte Stück war eine richtige Kletterpartie; die Luft roch nach heißem Fels und Thymian. Die Bucht war leer, die Franzosen waren zum Essen nach Hause gegangen. Flavia begab sich zu einem Felsvorsprung, zog sich die schlichte Kleidung aus – Leinenhose, Polohemd, oft gewaschen, ganz verschossen, weiße Unterhosen – und einen Kinderbadeanzug aus Baumwolle an. Sie war damals ein schlaksiges Mädchen, dünn, aber nicht mager, hatte lange Beine und schmale Hüften und die schlechte Haltung, die man oft bei hochgewachsenen Menschen sieht. Verglichen mit ihren mediterranen Altersgenossinnen war sie groß; auch in England hätte man sie als überdurchschnittlich groß betrachtet, aber als nicht so groß, wie sie selbst sich fühlte. Sie trug das sehr helle, sehr feine Haar zu einem Bubikopf geschnitten, hatte blasse Sommersprossen, und ihre Mimik war ausgesprochen lebhaft. Ihren Vater Simon Herbert hatte man ihr als jungen Mann mit krummem Rücken und reichlich hässlichem, reichlich charmantem Gesicht beschrieben, eine Mischung aus Boswell und klugem Mops; ihre Großmutter mütterlicherseits war eine außergewöhnlich schöne Frau gewesen. Von ihr hatte Flavia den Teint, bis auf das Porzellanhafte, und ähnliche Züge, dazu ein wenig von der Hässlichkeit ihres Vaters und viel von seinem Charme. Was das Äußere betraf, war sie eine Mischung der angelsächsischen Elemente ihrer Vorfahren. Das Mädchen hat gar nichts von Constanza, sagten die Leute oft, und manche fügten hinzu: Wer weiß, wozu es gut ist. Und tatsächlich war von Flavias halbitalienischer Mutter, dieser giorgionesken, dieser dunklen, goldenen Schönheit, nichts zu sehen. Das römische Blut verriet sich außer im großzügig geschnittenen Mund und den prächtigen Zähnen in ihren eher flinken Gesten: Von Kindheit an benutzte Flavia beim Reden die Hände.

Ihre ureigene Besonderheit waren ihre Augen, blaue Augen, und auch sie wechselten den Ausdruck rasch, in der Sonne oder vor Konzentration waren sie bisweilen schmal, verengt, bisweilen groß, weit aufgerissen, fast dunkel.

Schon war sie ins Wasser geglitten – sie gehörte nicht zu denjenigen, die unnötige Minuten auf dem Trockenen vergeudeten –, schwamm los, schwamm hinaus, hielt inne, ging unter, ließ sich treiben – weit und breit allein –, machte wieder ein paar Züge, ließ sich wieder treiben. Nun drehten sich die Rädchen in ihrem Kopf nicht mehr, die Worte waren verschwunden, nun existierten nur noch Schwerelosigkeit, Gedankenleere, das kühle Nass, der Himmel.

Erschöpft, meerdurchtränkt kletterte sie später den Hügel hinauf. Der Schlüssel zu der von ihrer Mutter gemieteten Villa lag, wie es auf dem Land Brauch war, unter einem Blumentopf. Auch hier keine Menschenseele weit und breit. Die Frau, die zum Putzen und Waschen kam, war schon vor Stunden nach Hause gegangen. In dem hässlichen Esszimmer mit den heruntergelassenen Jalousien war es einigermaßen kühl, auf der Wachstuchdecke war für Flavia eingedeckt, und auf dem Herd stand ein Gericht, irgendein Allerlei aus Gemüse, Reis und Eiern. Flavia zündete eine Flamme darunter an und ging sich das salzige Haar kämmen. Als das Essen heiß war, nahm sie den Tontopf mit ins Esszimmer, goss einen Schluck Rotwein in ein Glas, füllte es mit kaltem Saint-Galmier-Wasser auf – wer etwas lernen will, trinkt nicht am helllichten Tage –, breitete den neuesten New Statesman vor sich aus, bediente sich und aß. Sie aß heißhungrig und genüsslich alles bis auf den letzten Krümel. Es gab auch eine Platte mit gekochten Artischocken, einen weißen Frischkäse und eine Schale mit Obst. Flavia mischte ein paar Tropfen Olivenöl mit Pfeffer und einem Spritzer Zitrone und machte sich über die Artischocken her. Sie waren eigentlich als Vorspeise gedacht, aber Flavia war normalerweise zu hungrig, um mit einer derart zeitraubenden Angelegenheit zu beginnen. Außerdem mochte sie Artischocken zu sehr. (Noch immer konnte sie sich das Beste bis zum Schluss aufheben, eine Angewohnheit aus ihrer Kindheit und Jugend, wenn sie auf leeren Hotelterrassen und von Tabletts auf dem Zimmer zu Abend gegessen, Mahlzeiten im Kinderzimmer zu sich genommen hatte, und zwar nicht gerade Kindermahlzeiten und auch nicht in Gesellschaft von Brüdern, Schwestern oder Kinderfrau.) Während sie nun langsam und genüsslich ein Blatt nach dem anderen aß, begann sie den mit y.y. gezeichneten Artikel in der Mitte des Heftes zu lesen. Als es ans Obst ging – Kirschen und frisch gepflückte Mandeln –, war sie bei den Romanbesprechungen angelangt. Flavia las den New Statesman vom Leitartikel bis zum Wochenendpreisrätsel ohne Hast und ohne etwas auszulassen; sie teilte es sich so ein, dass sie mehrere Tage etwas davon hatte, und bezahlte das Abonnement von ihrem Taschengeld. Für sie war die Zeitschrift durchaus das, was für glaubensfeste Christen der Himmel war: der Ort, in den man zu gelangen hofft. Die Vorstellung von der persönlichen Erlösung hat etwas sehr Erhabenes, und sich selbst für würdig zu halten ist keine Kleinigkeit. Die Alternative jedoch ist Verdammnis, für immer und ewig in äußerster Finsternis zu verweilen, statt in Gesellschaft der Auserwählten zu wandeln. Flavia hoffte insgeheim (wenn die Zeit reif war), Autorin des New Statesman and Nation zu werden. Die Buchrezensionen faszinierten sie besonders, wenn sie auch die politischen Leitartikel eigentlich interessanter fand; sie hatte gehört – und solche Informationsfetzchen hortete sie –, dass das Feuilleton eine vergleichsweise bescheidene Pforte war, durch die man das Himmelreich betreten konnte. Mit einem guten Abschluss aus Oxford (so lange war es gar nicht mehr hin, bis die Zeit reif war) bekam man einen Stapel Romane zum Rezensieren. (Nur wer gut genug schrieb?) Für diese Chance wurde man bezahlt, mit bis zu zwei Pfund zehn die Woche. (Manche verdienten sich noch eine Guinee zusätzlich, weil sie die Bücher in der Charing Cross Road verkauften, doch Flavia fand es unvorstellbar, dass sich jemand tatsächlich von seinen Rezensionsexemplaren trennen konnte.) Kam die genannte Summe zu dem geringen Einkommen hinzu, über das man schon irgendwie verfügte, hatte man Zeit und Freiheit für die nächste Etappe auf dem Weg zu einem Leben für die Literatur, dem Verfassen des ersten Romans. Nicht, dass Flavia einen großen Drang dazu verspürt hätte. Sie stellte es sich als Pflichtübung vor, als Teil der Probezeit, und wusste noch nicht, wovon er handeln sollte, außer dass er, so schwor sie sich, möglichst wenig von Menschen handeln und natürlich nichts Persönliches enthalten sollte. Es war ihr ein noch weniger drängendes Bedürfnis, etwas Autobiografisches zu schreiben, als einen richtigen Roman zu verfassen; sie sah sich nicht als zukünftige Romanautorin; ihr ging es um Ideen, glaubte sie. Aldous Huxley behauptete ebenso wie Michel (der Mann, den meine Mutter heiraten wird), er fände Ideen interessanter als Männer und Frauen, und diese Meinung teilte Flavia.

Sie hoffte (falls Talent und erworbenes Wissen es erlaubten), Essays zu schreiben, Essaybände, in denen sie Änderungen in Regierungssystemen, Wirtschaft, Rechtswesen und allgemeinem Verhalten vorschlagen würde; sachgerechte Änderungen, über die man Übereinstimmung erzielen würde und deren Umsetzung mithilfe des technischen Fortschritts und der Lehren aus der Geschichte zu mehr Glück, Gewaltlosigkeit und einem freundlichem Umgang miteinander führen sollten. Utopia durch Konsens. (War das erreicht, konnte man sich vielleicht wirklich eines Tages dem Versuch widmen, ein Kunstwerk zu erschaffen, was aber für sie immer noch in ähnlich nebulöser Ferne lag wie der Tod.)

Bis dahin war es gut, vernünftig und nützlich – und machte obendrein sehr glücklich –, wenn man soviel wie möglich über öffentliche Angelegenheiten lernte, nachdachte und schrieb (vorausgesetzt, man eignete sich das nötige Rüstzeug dafür an). Bis dahin galt es, hart zu arbeiten.

Flavia brachte ihr Essgeschirr in die Küche, spülte es – eine Vorsichtsmaßnahme gegen Ameisen – und stapelte es ordentlich auf. Sie machte sich in einer kleinen italienischen caffettiera eine winzige Menge extrem starken schwarzen Kaffee, und dann hieß es zurück an die Arbeit. Sie sperrte die Villa ab und ging ein paar hundert schattenlose Meter zum Turm. Dort in den dicken Wänden fand sie am Ende ihrer Siesta eine tiefere Kühle, eine andere Dimension von Frieden, und das Gefühl, dass sie als einzige wach und aktiv war, beflügelte sie zusätzlich. Sie liebte diese Tageszeit wie auch den frühen Morgen und manchmal die Nacht – sich allein zu fühlen, was für ein Kraftquell, was für eine Wohltat! Nach einer Kindheit, die im wesentlichen zwar auch einsam, in der sie aber ständig den Emotionen der Erwachsenen ausgesetzt gewesen war, befriedigte dieses Fehlen von Druck vielleicht ein instinktives Bedürfnis. Mit großem Eifer setzte sie sich wieder an ihre Aufgaben.

Um sechs Uhr machte Flavia Feierabend. Wieder ging sie ans Meer – die Felsen lagen nun im Schatten –, schwamm noch einmal, diesmal kürzer, kraftvoller und ohne Pause, und wusch sich das Drinnen, die Bücher, die Hitze ab. Als sie zur Villa zurückkehrte, war es Abend. Bis auf das Esszimmer und ihr Schlafzimmer wurden die Räume im Haus nicht benutzt und waren verschlossen. Flavia ging schnell nach oben und machte sich zum Ausgehen fertig. Sie zog ein anderes, frisch gewaschenes und wunderbar gebügeltes Paar Hosen an (die Reinmachefrau, die sie kaum sah, verwöhnte sie sehr), eine hellblaue Hemdbluse aus ägyptischer Baumwolle, ein klassisch gemustertes Seidenhalstuch und steife, schneeweiße Schuhe mit Hanfsohlen. Den dunkelblauen Pullover über dem Arm, verließ sie das Haus, legte den Schlüssel wieder unter den Topf und wanderte den Hügel hinunter. Es war immer noch taghell. Sie hatte ein Buch dabei. Keine Handtasche. In der einen Hosentasche hatte sie ein wenig Geld, lose Scheine und Münzen, in der anderen einen Kamm, ein sauberes Taschentuch und einen Drehbleistift. Als eine Art Talisman hatte sie außerdem den wöchentlichen Brief von ihrem Tutor dabei, einem Mann in London, den sie noch nie gesehen hatte. Zu dieser Stunde musste Flavia bewusst allen Mut zusammennehmen, denn sie spielte nur eine Rolle, das merkte sie immer wieder. Gelesen und geschwommen hatte sie (mit der größten Lust), so weit sie zurückdenken konnte. Das nun war etwas anderes.

Damals war der oft gemalte Hafen von Saint-Jean noch kein Parkplatz. Man sah die Boote auf dem Wasser, Fischerboote, Segelschiffe, ein paar Fischkutter, auch die Reihe rosa und blau getünchter Häuser mit den vier Cafés fast nebeneinander. Am Kai hantierten Leute mit Tauen und Körben, Trauben von Männern standen über das ruhige Spiel gebeugt, in den Cafés saßen viele Menschen, sie drängten sich nicht.

Flavia kaufte sich eine französische Zeitung am Kiosk und ging entschlossen auf einen einzelnen Cafétisch zu. Sie bestellte einen Cinzano und sah zu, wie der Kellner ein Stück Eis in ihr Glas tat und den Hebel an dem Sodasyphon betätigte. Der Syphon zischte, gurgelte, verspritzte trockene Luft. Der Kellner schüttelte ihn und holte einen anderen. Flavia dankte ihm, nahm einen Schluck und faltete L’Œuvre auseinander. Sie las den Anfang von Madame Tabouis’ Kolumne und schaute wieder auf, betrachtete die Boote, die ruhig auf dem Wasser lagen, das Kommen und Gehen, den Abendhimmel. Sie merkte, dass sie nichts von all dem so genoss, wie sie es hätte können. In Gedanken drehte und wendete sie einen der Sätze, mit denen sie sich als Kind amüsiert oder Angst eingejagt hatte: Die Situation steckt voller Gefahren.

Schon bald fing ein Mann ein paar Tische entfernt ihren Blick auf. Er war mittleren Alters. »Toujours seule?« rief er.

Ganz allein. In den letzten Monaten hatte sie sich daran gewöhnt, diesem Eröffnungssatz zu begegnen.

»O ja«, rief sie fröhlich zurück.

»Ich hoffe, Sie hören nur Gutes von Ihrer Mutter?«

Manche sagten maman, manche madame votre mère. Er hatte letzteres gesagt. Was sie selbst antwortete, hing vom Gesprächspartner ab. Flavia hatte ein gutes Ohr für Sprachen, ja, konnte sie sogar imitieren, und im übrigen war sie viel neugieriger auf Menschen und verstand sie besser, als ihr in ihrer Vernarrtheit in Systeme und Ideen klar war. Ob es ihr passte oder nicht, sie hatte das Zeug zur Romanschriftstellerin.

»Ja, es geht ihr recht gut, danke der Nachfrage«, sagte sie. Eine Postkarte mit der Ansicht von Ronda, von irgendwo anders abgeschickt; eine Postlagernd-Adresse. Vor einiger Zeit ein Brief, ein netter Brief. Von Michel.

Die Frau in seiner Begleitung, seine Ehefrau nämlich, schaltete sich ein: »Immer noch bei ihrer Familie in Italien? Es geht ihrem Vater also nicht besser?«

Gefahr war im Verzug. »So richtig nicht«, sagte Flavia.

»Und sie lässt Sie nicht holen?« Der Mann und die Frau waren Ortsansässige, keine Sommergäste; sie waren aus einem anderen Teil Frankreichs in den Süden gekommen und hier im Ruhestand; sie hießen Fournier. Flavias Mutter hatte während ihres ersten Winters in Saint-Jean ein paarmal abends mit ihnen Karten gespielt.

»Ich muss ja immer noch für meine Zulassungsprüfung in Oxford lernen.« Und weil sie nun auch schon auf französisch scherzen konnte, fügte sie hinzu: »Mich um meine Karriere kümmern.«

Sie lachten. »Kommen Sie her und setzen Sie sich zu uns.«

Flavia sagte, sie habe schon fast ausgetrunken.

»Dann müssen Sie am Sonntag zum Mittagessen kommen, ganz bestimmt, am Sonntag arbeiten Sie doch gewiss nicht.«

»O doch, sonntags auch.«

»In Saint-Jean, dem bekannten Zentrum der Wissenschaften?«

Eine passende Antwort, befand Flavia, konnte sie kaum über eine Reihe Tische schreien, und eine passende Antwort war jetzt geboten.

Sie ging hinüber und setzte sich auf einen Stuhl. »Wissen Sie, ich soll mich nicht ablenken lassen, und mein Lehrplan wird in England für mich ausgearbeitet, und es wäre ein riesiger Umstand, die Bücher nach Italien zu schicken. Die Faschisten halten sie immer beim Zoll fest.«

Sie musste an Lewis Carrolls »Botschaft an die Fische« denken: Ich sag es ihnen geradheraus, / hoffentlich kapiern sie’s auch. Ja, hoffentlich.

»Aber wenn Ihre Mutter Sie nicht braucht und die Bücher in England sind – warum bleiben Sie dann in Saint-Jean?«

Eine logische Frage. Flavia rückte noch ein wenig mehr heraus. »Meine Mutter hofft, im Laufe des Sommers zurückzukehren. Dann möchte sie, dass ich hier bin.«

»Ach, sie kommt also zurück? Hörst du, Albert? Mrs. Herbert kommt zurück. Dann stimmt das mit dem Haus? Sie hat das alte mas weiter landeinwärts tatsächlich gemietet?«

»Ja, wir haben das Haus gemietet.«

»Aber es ist nicht fertig – Sie leben doch nicht dort?«

»Es muss noch sehr viel daran getan werden. Deshalb haben wir die Villa behalten.« Das letzte, was Flavia wollte, war, dass ihre eigenen Wohnumstände oder Michels Turm oder gar sein Name zur Sprache kamen.

Madame Fournier sagte: »Sind Sie schon dabei, Handwerker zu suchen? Wir würden Ihnen schrecklich gern behilflich sein. Wann, sagen Sie, erwarten Sie Ihre Mutter?«

Ihr Mann unterbrach sie: »Woher soll das arme Mädchen das denn wissen? Ist das nicht alles abhängig von dem Gesundheitszustand des alten Herrn?« Es hätte freundlich gemeint sein können, klang jedoch unterschwellig ironisch, wie bei Franzosen im Gespräch offenbar unvermeidbar.

»Ganz recht«, sagte Flavia.