17,48 €

Mehr erfahren.

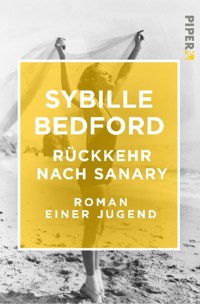

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sibylle Bedford über ihr Leben: »Eine der charmantesten Autobiografien des 20. Jahrhunderts.« Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ein exzentrischer Vater, der in einem Schloss mittelalterliche Kunstschätze hütete, sich aber ungern mit Menschen umgab; dazu eine schöne, hoch gebildete Mutter, deren junger Liebhaber aussah wie von Sandro Botticelli gemalt: beste Voraussetzungen für eine bewegte Kindheit. So ist Billi in Deutschland, England, Italien und Frankreich gleichermaßen zu Hause, hat kaum eine Schule besucht, aber liest und parliert in vier Sprachen. Ihre emotionale und intellektuelle Reifeprüfung legt sie jedoch in einem kleinen Fischerort an der Côte d’Azur ab. Er wird lebenslang der Ort ihrer Sehnsucht bleiben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Impressum ePUB

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Übersetzt aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier

© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2020

© 1989 Sybille Bedford

Titel der englischen Originalausgabe: »Jigsaw. An Unsentimental Education«

© Hamish Hamilton, 1989

© der deutschsprachigen Ausgabe: SchirmerGraf Verlag, München (2009)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalt

Cover & Impressum

Anmerkung der Autorin

Erster Teil

Deutschland

Zweiter Teil

Italien

Dritter Teil

England · Italien

Vierter Teil

Frankreich

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Fünfter Teil

Sanary · London · Sanary

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Zitat

So wie die Dinge aussahen, bevor

Spätere Ereignisse sie anders wirken ließen,

Sind sie so sehr Teil der wahren Geschichte Wie die, die sie tatsächlich vorher waren.

Robert Kee

Letztendlich stellt sich heraus, dass die meisten Dinge im Leben – vielleicht alle – angemessen sind.

Anthony Powell

Anmerkung der Autorin

Die Kislings und die Aldous Huxleys sind die Kislings und die Aldous Huxleys und sie selbst …

Die Falkenheims, die Nairns und die Desmirails sind nicht die Falkenheims, Nairns oder Desmirails und weitgehend sie selbst …

Meine Mutter und ich sind zu einem gewissen Prozentsatz wir selbst …

Die Genannten sowie alle anderen und alles andere sonst sind so, wie sie mir – zu verschiedenen Zeiten – erschienen.

Erster Teil

Vorgeschichte

Deutschland

Eine erste klare Erinnerung: Ich werde in einem Kinderwagen, der sich zu klein anfühlt (ich konnte längst laufen), durch baumgesäumte Straßen gefahren. Ich weiß, dass es Kopenhagen war. Ich muss mindestens zwei Jahre alt gewesen sein. Kurz darauf befinde ich mich in einem engen Raum, und meine Mutter, die einen riesigen Hut mit Schleier trägt, beugt sich über mich, denn es war ausnahmsweise einmal sie, die den Kinderwagen schob. Sie sprach in beschwörendem Ton auf mich ein. Bitte, sei brav, bitte, bleib ruhig, er mag keine kleinen Kinder im Flur. Bitte, schlaf einfach. Ich gehorche. Und schlafe wahrhaftig den ganzen Nachmittag. Begreifen werde ich es erst später, Jahre später, doch an den konkreten Hergang und die Straßen, den Kinderwagen, den engen Raum, die Dringlichkeit in der Stimme meiner Mutter, wie sie an meine Vernunft und Komplizenschaft appelliert und ich prompt in Tiefschlaffalle, daran erinnere ich mich genau.

Der enge Raum war der Flur in der Wohnung eines Mannes. Eines dänischen Romanciers, Junggeselle, eher Ende als Anfang vierzig, gefeiert, sehr eigen. Wir – meine Mutter, die Kinderfrau und ich – wohnten in einem Hotel. Es war der freie Nachmittag der Kinderfrau. Meine Mutter wusste nicht, wohin mit mir. »Man konnte dich nicht allein lassen, du warst sehr lebhaft. Dem Zimmermädchen konnte ich nicht trauen, sie hätte es womöglich der Kinderfrau erzählt. Die aber sollte es nicht wissen. Niemand sollte etwas wissen. Deshalb habe ich dich in den Kinderwagen gepackt und zu Peter mitgenommen. Stimmt, das war riskant. Aber du warst ein Engel.« Als Nächstes (Tage später?, eine Woche später?) sehe ich Sand, eine weite weiße Sandfläche, einen Strand – er ist das Urbild geblieben. Wir waren in Skaagen. Und ich wollte nichts als ins Wasser. Doch zwischen Strand und Wasser lag ein breiter Streifen kleiner Fische, toter, nasser, glitzernder Fische. Ich schüttelte mich vor Ekel. Nanny, die Stiefel und Strümpfe trug, hob mich hoch und trug mich über die Fische. Ich war im Wasser – Kühle, Leichtigkeit, Zerfließen, reine Wonne: Das ist das Meer, ich bin das Meer, hier gehöre ich her. Für immer. Und dann hört das Gefühl des Nicht-ich-Seins auf, denn erneut packt mich das Grausen: die toten Fische, ich muss wieder über die toten Fische, irgendwann … bald … schon gleich.

Ein dritter Moment. Immer noch Dänemark. Ich sitze an einem großen Tisch in einem Hochstuhl, um mich herum Kinder. Es ist der Kindertisch des Hotels. Das hat viele Fenster, und es ist sehr hell. Vor jedem Teller, auch vor meinem, steht ein Porzellanschüsselchen. Darin Sahne, und in der Sahne – köstlich – schwimmt ein ganzes rundes Eigelb, roh. Dieses Ei in Sahne soll in unser Essen gegeben werden. Hinter uns in einem Kreis sitzen die Kinderfrauen, bereit, einzugreifen. Ich bin wild entschlossen, mit meinem Ei zu machen, was ich will, selbst zu entscheiden, ob ich es in die Suppe, den Spinat oder den Kartoffelbrei rühre, und ich gewinne.

Das ist alles, was mir von Skandinavien in Erinnerung geblieben ist, doch das wiederum ist vielleicht symptomatisch für dreierlei: meine zukünftige Leidenschaft fürs Schwimmen im Meer (und in Maßen eine Abneigung, lebende Fische zu berühren), eine große Liebe zum Kochen und die Tendenz, Partei für die Liebenden zu ergreifen.

Mein Vater reißt an seiner Uhrenkette. Er schreitet neben der wartenden Kutsche auf und ab. Ich sitze mit zweien der Hunde auf der hinteren Sitzbank und strample ungeduldig mit den Beinen. (Ich will zum Kutscher auf den Bock, aber er lässt mich nicht. Er ist mein Vater. Er sagt, es sei gefährlich.) Wir wollen einen Tagesausflug nach Freiburg – oder Basel – machen. Meine Mutter ist noch nicht da. Wir müssen warten. Das ist angeblich furchtbar schlecht für die Pferde. Leute werden ins Haus geschickt, kommen wieder heraus. Mein Vater ist nicht böse, sondern unruhig, wir sind alle unruhig. Es dauert. Ein Hund springt hinunter, der andere hinterher; sie werden wieder hineingehoben. Ich bete, dass es vorbeigeht. Meine Mutter kommt. Mein Vater zieht wieder an seiner Uhr; sie sagt nichts, sie ist nicht unruhig. Umso schlimmer. Mein Vater bemerkt nun, dass sie keinen Schirm dabeihat. Sie schaut zum Himmel hoch. Er sagt: Man sollte nie ohne Schirm aufbrechen. Jemand geht ins Haus, einen zu holen. Mein Vater sagt, jetzt sind alle unsere Pläne hinfällig – der Ausflug ist verdorben, der Tag ist verdorben. Die Stimme meines Vaters klingt sehr bekümmert. Aber fest. Ich bete wieder. Dann stellt man fest, dass ich keine Handschuhe dabei habe. (Ich habe sie mit Absicht zurückgelassen.) Dieses Kind … heißt es. Weitere Minuten verstreichen. Mein Vater macht kein Hehl daraus, dass er resigniert hat. Als wir losfahren, ist die Erleichterung groß. An den Ausflug selbst, den Tag in Freiburg oder Basel, erinnere ich mich nicht.

Der Schauplatz dieser Szene ist in einer südlichen Ecke Deutschlands, im 1914 noch bestehenden Großherzogtum Baden. Das Haus war nur wenige Gehminuten von der französischen, eine längere Kutschfahrt von der schweizerischen Grenze entfernt. Als im Sommer der Krieg begann (ich war drei), sagte mein Vater, der für den Krieg zu alt und dagegen war, wir müssten bei seinen Schwiegereltern in Berlin Zuflucht suchen. Meine Mutter tat seine Ängste lachend ab, und wir blieben bis zum nächsten Frühjahr an Ort und Stelle. Auch sie war gegen den Krieg, und sie redete darüber. Mein Vater nicht. Beide waren selbstverständlich Kosmopoliten – so viel hatten sie gemeinsam. Er war aufgewachsen in der Überzeugung, von Preußen gehe eine barbarische Bedrohung aus, und das geeinigte Deutschland sei moderner Unfug. An dieser Überzeugung hielt er fest. Außerdem liebte er Frankreich, wo er einen Großteil seines Lebens verbracht hatte, und sprach, wann immer die geringste Aussicht bestand, dass man ihn verstand, Französisch. Er war zutiefst pessimistisch: Der Krieg sei eine gefährliche Torheit, bedeute für alle Beteiligten den Untergang, und am besten denke man gar nicht darüber nach. Für meine Mutter war der Krieg typisch für das, wozu Menschen – und zwar sowohl Männer als auch Frauen – fähig sind, einander anzutun. Sie benutzte Wörter wie verstümmeln und töten. Die meisten unserer Dienstboten kamen aus dem Dorf, und Gerede über unsere Haltung sickerte allmählich durch. Wir sprachen trotzdem weiter Französisch und Englisch. Als Nanny, meine Halbschwester und ich eines Tages im Park spielten, flog ein Stein über die Mauer. Er traf mich an der Stirn, nur eine Platzwunde, aber das Blut strömte, und ich brüllte. Ich habe immer noch eine kleine Narbe unter der Augenbraue. Es war nichts, doch die Erinnerung arbeitete weiter in mir. In einem Roman, den ich Jahrzehnte später schrieb, gibt es eine Episode in Deutschland, die ich den Felden-Skandal nannte, und da wirft der Pöbel einen Stein auf die kindliche Erzählerin.

1915 verschlossen wir unser Haus für die Dauer des Krieges und fuhren quer durch Deutschland nach Berlin. Es ist meine erste Erinnerung an eine Bahnreise. Man hatte mir erzählt, ich würde vielleicht »die Verwundeten« sehen. Lange, graue eiserne Züge, die Abteile immer überfüllt, endloses Warten unter den grauen Stahlgewölben der Bahnhöfe, Soldaten auf den Bahnsteigen, in den Gängen, Soldaten, die durch die Fenster schauten, denen man ins Abteil helfen musste – Soldaten auf Krücken, Soldaten mit Kopfbandagen, Soldaten mit breiten Gipsverbänden um die Brust –, es war unmöglich, sie nicht zu sehen; auch diese Erinnerung hat nicht aufgehört, in mir zu arbeiten.

Die Schwiegereltern meines Vaters, die uns aufnahmen, waren nicht die Eltern meiner Mutter, sondern die seiner jung verstorbenen ersten Frau. Sie behandelten ihn ganz selbstverständlich auch weiter als ihren Schwiegersohn. Sie waren reich, sehr liebevoll und absurd beschränkt in ihren Ansichten. Mein Vater, der ihnen altersmäßig näher stand als seiner zweiten Frau, meiner Mutter, sah immer und auch jetzt noch extrem gut aus, le beau Max hatte man ihn seinerzeit in der Pariser demi-monde genannt; nun beklagte er den Verlust seiner Jugend. Er konnte kluge Frauen nicht ausstehen. (Meine Mutter war so schön gewesen, dass er nicht gemerkt hatte, wie klug sie war, und als er es merkte, war es zu spät.) Die Berliner Verwandten waren die Häupter einer jüdischen, wilhelminisch jüdischen Familie, in dem genannten Roman heißen sie Merz. Dort habe ich ihre Charaktere und Lebensgewohnheiten und die ihrer Anverwandten und Bekannten geschildert. (Wirklichkeitsgetreu? Ich glaube, schon – mit einigen dichterischen Freiheiten.) Ich beschrieb auch ihr Haus in der Voßstraße, das hinten an die Reichskanzlei in der Wilhelmstraße grenzte; der gesamte Block wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Es war ein mächtiges, dunkles Haus, überpolstert und überheizt, und die Bewohner aßen ununterbrochen. Manche waren sehr freundlich, andere standen unserer Anwesenheit kritisch gegenüber. Ich logierte in einem der oberen Stockwerke und führte mein eigenes Leben. Ich konnte damals schon lesen. Außer mir gab es keine Kinder im Haus. (Meine Halbschwester, die echte Enkelin, war schon fast erwachsen.) Zum Abend essen versammelte sich die Familie stets vollzählig, im Ganzen waren wir vierzehn. Wann immer jemand ausfiel, wurde ich aufgefordert, unten zu essen, damit nicht dreizehn am Tisch saßen. Man herzte und küsste mich, Onkel und Cousins bedachten mich mit sarkastischen Bemerkungen, ansonsten sorgte man dafür, dass mein Teller voll, und vergaß, dass ich lebendig war. Ich wurde entweder neben Großmama Merz oder ans Ende der Tafel gesetzt; alle redeten drauflos, wie ihnen der Schnabel gewachsen war, und dadurch bekam ich recht viel von deutsch-jüdischem Familienleben mit, wenn es denn so etwas gab. (Wie ein Kind in einem Roman von Ivy Compton-Burnett, jedoch eins, das gut behandelt wird, und das Milieu war, weiß Gott, auch ein anderes! Ivy selbst sagte einmal in ihrem spitzen Ton zu mir – als ich um einen Pfefferkuchen anstatt um einen Ingwerkeks gebeten hatte: »Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht nur in England aufgewachsen sind?« Sie ließ mich überhaupt oft meine exotische Herkunft spüren. Mit »Ausland« konnte sie nichts anfangen, ja, in dieser Hinsicht war sie vermutlich nicht minder borniert als Großmama Merz.)

Weihnachten. Am 24. abends gefeiert, am Heiligabend. In dem weiß-goldenen Ballsaal, dem einzigen Raum in der Voßstraße, der nicht in dunkelstem Mahagoni gehalten ist. Den Rest des Jahres ist er verschlossen, und zwar, seit die beiden Töchter vor langer Zeit nacheinander an Tuberkulose gestorben sind, die erste Frau meines Vaters und ihre Schwester, beide Anfang zwanzig. Jetzt aber ist der Kronleuchter angezündet, der Baum reicht bis zur Decke und erstrahlt in elektrischem Kerzenlicht. (Was sowohl mein Vater als auch meine Mutter vulgär finden.) An den Wänden stehen lange Tische auf Böcken, mit bodenlangen Damastdecken, alle voller Geschenke, die nicht eingepackt, sondern ausgestellt sind wie Gegenstände in einem Schaufenster. Jedes Mitglied des Haushalts hat sein eigenes Stück Tisch, und in der Mitte jedes Platzes steht ein Teller voll selbst gebackener Plätzchen, Marzipantieren, glänzender Äpfel, vergoldeter Walnüsse. Die Dienstboten – der Butler, der uns alle unter seiner Knute hat, die Köchin, die Hausmädchen Marie und Ida, die hier alt geworden sind – und einige Cousins bekommen Geld; und auch das Geld ist nicht eingepackt, sondern steht in kleinen goldenen Stapeln zwischen den Strümpfen und Zigarren und glänzt heller als die Nüsse. Wenn ich mir den Weih nachtsabend vorstelle, dann immer, wie wir in der ersten Minute dastehen und alles schweigend bewundern. (An Singen kann ich mich nicht erinnern, in der Voßstraße bekam niemand eine Melodie zustande.) Nur mein Vater erhielt keinen Teller mit Süßigkeiten, sondern einen kleinen Korb, in dem ein paar Kohlen lagen, und die Kohlen waren Trüffel. Ihren Duft habe ich bis heute in der Nase.

Kindern begegnete ich nie – außer einem dünnen, linkischen Jungen, der schon Kadett und Sohn einer Kriegerwitwe war, die Großpapa Merz nach seinem Mittagsschlaf die Zeitung vorlas. Dieser Junge – ich erinnere mich nur an seinen Nachnamen: von Moser – kam während seiner Ferien zum Tee; wie er diese Besuche bei einem Mädchen überstand, das mindestens fünf Jahre jünger war als er, weiß ich nicht. Ich hatte ein Schaukelpferd, Spielzeugeisenbahn und -stall (Geschenke von den Merzens), und wir spielten ganz manierlich miteinander. Er starb 1918, hörten wir, an Unterernährung und der Spanischen Grippe.

Außerdem besuchte mich ein charmanter junger Mann – nicht in Uniform – in meinem oberen Stockwerk. Eine Zeit lang war er der Verlobte meiner Halbschwester, der einzige, den meine Mutter guthieß (er verschwand später). Er kam, um sich mit mir zu unterhalten. Einmal fiel sein Blick auf ein Stück Gruyère, das ich mir von dem Essen, das mir hochgebracht worden war, aufbewahrt hatte und das nun in einer kleinen Pfanne über der Heizung schmolz. Na, das ist ja eine eklige Sauerei, sagte er oder etwas Ähnliches. Es ist ein Experiment, sage ich. »Wozu?« »Zum Essen.« »Was bist du für ein Schweinchen.« »Mir egal.« »Wenn das nicht anders wird, bis du groß bist, will dich keiner heiraten.« »Gut«, sagte ich, »dann heirate ich ein Schwein.«

Von dem, was außerhalb unseres Glashauses vor sich ging, hatte ich keine Ahnung; von Berlin wusste und sah ich wenig. Nur eines, etwas ganz Besonderes, liebte ich innig. Auf Besichtigungstour gehen nannte ich es. Es waren nicht die Spaziergänge im Tiergarten, dem (schien es mir jedenfalls) ziemlich düsteren öffentlichen Park, an den ich mich nur als kalt und feucht erinnere. Die Wege waren gerade und um die Rasenflächen Geländer; hier jemanden zu finden, mit dem ich spielen konnte, war tabu. Ich glaube, wegen eines Verbots der Merzens, an das sich mein Vater hielt – seit dem Tod ihrer Töchter hatten sie Angst vor Ansteckung. (Wenn sie, was sehr selten vorkam, einmal mit dem Schlafwagen reisten, nahmen sie ihre eigene Bettwäsche mit.)

Manchmal aber schaffte ich es, dass man mit mir zu der großen Allee in der Nähe ging, der von Kaiser Wilhelm erbauten Siegesallee mit ihren gigantischen Marmorstatuen aus der preußischen Geschichte, wie überlebensgroße Figuren von Madame Tussaud. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass die Skulpturen in der Siegesallee – die Berliner nannten sie Puppenallee – eine Ansammlung pompöser Monstrositäten waren, der Gipfel wilhelminischer Geschmacksverirrung. (Auch sie wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört.) Doch ich fand sie wunderbar. Ich stellte mich vor jeden Markgrafen von Brandenburg oder König von Preußen auf seinem Sockel und studierte seine Miene und Lebensdaten sowie die seiner Gemahlin und Berater – die Herrscher waren von Fuß bis Federbusch aus weißem Marmor gehauen; die Höflinge nur Büsten. Hier nun war Geschichte satt, nicht nur sichtbar, sondern auch hübsch in Reih und Glied, denn die Statuen begannen am einen Ende der Allee mit den ältesten Brandenburgern, und Krönung des Ganzen war Kaiser Wilhelm I. Manchmal war ich von einer Gestalt fasziniert, manchmal von einem Namen; meine Lieblinge waren Heinrich das Kind, ein androgyner Jüngling, der sich auf seinen Schild stützte, sowie eine mysteriöse Gestalt in Kettenhemd, Albrecht der Bär.

Herbst 1918. Der Krieg ist so gut wie vorbei. Meine Mutter bringt uns zurück nach Baden. Mein Vater sagt, es sei nicht die Zeit zum Reisen. Wieder eine Zugfahrt. Nach einer Weile geht es nicht weiter. »Sie haben die Lokomotive abgekoppelt.« Wir sind in einem Hotel, es ist Abend, Zimmer gibt es keine mehr, wir sind in einem Gesellschaftsraum voller Menschen in einem oberen Stockwerk und schauen auf den Platz hinunter, über den schreiende Matrosen und Soldaten mit Bannern marschieren. Die Rollläden werden heruntergelassen, man schiebt uns von den Fenstern weg; einige Leute kauern sich auf den Boden. Unten herrscht großer Lärm, und es wird geschossen. Manche sagen, es seien Maschinengewehre, ich höre die Worte Meuterei und Revolution und wie meine Mutter sagt, es sei unvermeidlich und vermutlich berechtigt, und wir sollten uns in unser Schicksal fügen. Danach nichts mehr, wahrscheinlich bin ich eingeschlafen. Ein Gesellschaftszimmer in einem Hotel, das auf einen Platz hinausschaut, Schießereien und der Lärm von Menschenmassen – später erzählt man mir, ich hätte den Beginn der deutschen Novemberrevolution erlebt.

* * *

Mein Vater reißt an seiner Uhrenkette. Nicht, weil das Warten schlecht für die Pferde ist – wir haben keine Pferde mehr, wir sind jetzt arm. Die Kutsche ist zwar noch normal groß, hoch und leicht, doch die Deichsel ist tiefer gelegt worden, weil die Kutsche nun von zwei Eseln gezogen wird, einem grauen und einem schwarzen. Fanny und Flora. Sie sehen klein aus; mein Vater ist, wie die Kutsche, zu groß für sie, und er ist immer noch bestens gekleidet mit Überzieher, Hut und Handschuhen, die Peitsche in der Hand. Flora gehörte vorher einem Marktgärtner, doch Fanny, die aus einem Zirkus stammt und seit Jahren bei uns ist, kann sich für die neuen Anforderungen nicht erwärmen; alles in allem würden beide lieber warten als arbeiten. Wir sind auch nicht wegen meiner Mutter zu spät, sie hat uns vor einiger Zeit verlassen. Nanny auch. Es muss 1919 sein. Wir sind zurück in Baden, in unserem Haus, in dem Dorf Feldkirch. Ein alter Name – Kirche auf einem Feld. Die Kirche, romanisch schlicht, steht noch, unser Haus ist das »Schloss«, eine Art kleines Herrenhaus, ganze Zimmerfluchten sind voll der Möbel und Kunstgegenstände, die mein Vater gesammelt hat, die Decken hoch – mir erscheint alles riesig. Vor dem Krieg, als meine Mutter noch da war, ging es hier sehr lebhaft zu: Meine Schwester war bei uns und ihre französische Gouvernante, und das Mädchen meiner Mutter und eine Köchin und die Mädchen aus dem Dorf, der Butler, auch ein Franzose, der Kutscher und der Stalljunge, der Gärtner, ein flotter Italiener, der die Anlage zur Stromerzeugung betrieb. Jetzt sind wir nur noch drei. Mein Vater, Lina, ein kleines, verhutzeltes Frauchen aus dem Dorf, und ich. Lina ist freundlich und geduldig und macht alles. Sie liebt meinen Vater, so seltsam mich das auch anmutet; ich meine nicht im Sinne von »verliebt«, sondern es war reine, aufrichtige Hingabe. Sie macht sauber, sie kocht, sie lüftet (wir lüften viel wegen der Kunstsammlung), sie wäscht die Wäsche, hackt das Feuerholz und trägt es nach oben, zündet die Öfen und den Küchenherd an, kümmert sich um das Geflügel und was von unserem Gemüsegarten übrig geblieben ist (den Rest haben die Brennnesseln erobert) und mistet mit meiner Hilfe den Eselstall aus. Wir sind nur drei Menschen, haben aber noch einen Haufen Tiere: zwei Hunde, eine Katze, ein paar Schafe, stets ein Schwein, Hühner, Gänse und einen hinterhältigen Truthahn. Nur die Vorkriegskuh, die Zierenten und der Pfau sind den Weg der Pferde gegangen. Mit den Tieren steht mein Vater, der nun weder Frau noch Mann ins Haus lädt, auf vertrautem Fuße. Die Schafe kommen, wenn er sie ruft – auch Wildvögel –, das Schwein reibt seinen Rüssel an seinem makellosen Hosenbein, und weder zischen die Gänse, noch attackiert ihn der Truthahn. Und die Esel – nur meinem Vater war es gegeben, Fanny und Flora in ein Kutschengespann zu verwandeln. Er liebt sie, sie lieben ihn. Er liebte mich auch, das weiß ich heute, doch – das ist der traurige Teil – er konnte seine Zuneigung nicht zeigen, nur seine Ängste, seine Sorgen. Ständig verbot er mir etwas: Du sollst nicht reiten, nicht klettern, nicht rennen, sonst fällst du. Und ich mit seltsamer Herzlosigkeit, mit der Arroganz eines lebhaften, unwissenden, wenn auch intelligenten Kindes, wurde unduldsam und verachtete ihn. Er war auch Furcht einflößend; vielleicht weil er durch Reden nicht erreichbar war, vielleicht weil ihn eine solche Aura der Einsamkeit umgab. Heute würde man von Entfremdung sprechen. In seinen letzten Lebensjahren muss mein Vater ein zutiefst unglücklicher Mann gewesen sein.

Als ich etwa dreißig Jahre später den Roman Ein Vermächtnis schrieb, versuchte ich, seinen Charakter und seine Geschichte ein wenig zu enträtseln. Doch die Behauptung, dass Jules, der Julius von Felden des Romans, mein Vater war, wäre genauso irreführend wie die Behauptung, dass er es nicht war. Jules ist wie mein Vater und ist es nicht; in jeweils welchem Ausmaß, weiß ich nicht. Ich wollte eine Roman gestalt erschaffen; benutzte Fakten und Erinnerungen, wenn sie dienlich waren, und verwarf sie, wenn nicht. Zum Beispiel kannte ich Vater und Mutter meines Vaters – meine Großeltern – nicht; sie waren vor langer Zeit gestorben, und ich wusste nichts über sie, das ich hätte deuten können, denn mein Vater sprach ausschließlich über konkrete Ereignisse und Dinge und niemals über Menschen geschweige denn ihr Innenleben. Also erfand ich Jules’ Vater in dem Roman vollkommen neu, den alten Baron (der dem achtzehnten Jahrhundert verhaftet blieb wie sein Sohn dem neunzehnten). Von dem echten alten Baron, meinem Großvater, weiß ich lediglich, dass er Richter an einem obersten Gericht war, was die Vermutung nahelegt, dass wenigstens er einen Fuchs von einem Fuchsschwanz unterscheiden konnte.

Jules im Roman ist keineswegs ein Mann, der von Anfang an bar jeder Gefühle ist; sein Verhältnis zur Realität wird durch ein oder zwei Ereignisse in seinem Leben ruiniert. Er schützt sich dadurch, dass er das Verhältnis lockert. Es ist ein Mann, der den Mut verloren hat. Ein Mann, den man auch im Kontext einer bestimmten Zeit und der damit ein hergehen den Veränderungen sehen muss. Auch mein Vater hatte den Mut verloren; wann und wo, darüber kann ich nur spekulieren. (Er redete immer von drei Gehirnerschütterungen – als junger Mann war er Hindernisrennen geritten.) Wie Jules wurde er in den Fünfzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts geboren, doch weil ich den Roman am Beginn des Ersten Weltkriegs enden lassen wollte, mussten Jules und Großpapa Merz fünf Jahre früher sterben als ihre realen Vorbilder und Francesca, die Erzählerin, fünf oder sechs Jahre früher geboren werden als ich. Im Roman kommt für Jules ein erster Wendepunkt, als er es im Alter von zwanzig nicht verhindern kann, dass sein jüngerer Bruder in eine der berüchtigten Kadettenanstalten zurückgeschickt wird. Der Bruder muss zurück und wird in der Folge davon wahnsinnig. Ein halbes Jahrhundert später wird er versehentlich von einem Offizier erschossen, was einen öffentlichen Skandal auslöst, der unter anderem die Welt zerstört, die Jules sich selbst eingerichtet hat. Gab es einen Bruder, der einem Verbrechen zum Opfer fiel? Gab es einen Felden-Skandal? Nein und ja. Als ich die Geschichte aufschrieb, dachte ich, dass es damit nun ein für alle Mal sein Bewenden habe. Sind die Tatsachen, an die ich mich nun zu erinnern versuche, verlässlicher als die Fiktion? Meine Quellen sind dieselben wie damals – Gerüchte, den Erwachsenen abgelauscht, Voßstraßenklatsch, Geschichten, die mir mein Vater erzählte, als wir nach dem Krieg allein in Feldkirch lebten, er weit über sechzig, ich ein Kind von acht … von neun …

Er war in einem Haus wie Feldkirch aufgewachsen, das heißt, wie Feldkirch, bevor wir allein blieben. Es gab Brüder, ein Landleben, sie waren glücklich. Ein Junge wurde in die Kadettenanstalt geschickt, ertrug es nicht und entkam auf dramatische Weise. Nachts lief er, tagsüber versteckte er sich und machte riesige Umwege, um nicht eingefangen zu werden. Halb verhungert, halb irre kam er zu Hause an. Sie päppelten ihn wieder auf und schickten ihn zurück. Selbst als er versuchte sich umzubringen, indem er eine Schachtel Streichhölzer schluckte, schickten sie ihn wieder zurück. Er wurde nicht wahnsinnig, kam nicht in die Irrenanstalt, sondern wurde Kavallerieoffizier, Kommandant seines Regiments und heiratete irgendwann. Wie sehr war er beschädigt? Dazu kann man heute nichts mehr sagen. Exzentrisch war er. Sein Steckenpferd waren Tiere, und er konnte wunderbar mit ihnen umgehen. Wilde Tiere. Er hielt Wölfe und schenkte ihnen Juwelenhalsbänder zu Weihnachten, jedenfalls erzählte mir das mein Vater, ohne eine Miene zu verziehen. Saphire (echte?) für die Tiere, nicht für die Gattin; der Ton meines Vaters verriet, dass das ein Fehler gewesen sei. Die Gattin war nämlich eine bildschöne junge Frau, die die Männer sehr anzog. In der weit in Ostpreußen gelegenen kleinen Garnisonsstadt Allenstein, in der der Bruder meines Vaters stationiert war, schlief sie angeblich mit dem halben Regiment, Offizieren und Unteroffizieren. An einem Weihnachtsabend (1908 oder 1909) kam ein Hauptmann zum Abendessen; danach tat er so, als verabschiede er sich, versteckte sich aber in der Einfahrt. Als die Lichter im Haus erloschen waren, schlich er zurück. Mit dicken Socken über den Schuhen und einem Revolver in der Tasche. Der Bruder meines Vaters rief: Wer da?, und schaltete das Licht an. Er stand im Licht, und der Hauptmann schoss und tötete ihn. Im Gefängnis schrieb der Mörder ein Geständnis und sagte, er sei unsterblich in die Frau des Kommandanten verliebt – sie hieß Antonia –, und sie habe ihn angestiftet. Die Wollstrümpfe – die ihres Mannes! – und den Schlüssel habe sie ihm gegeben. Er erhängte sich vor dem Prozess in seiner Zelle. Antonia wurde verhaftet, wegen Mordes vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Ein psychiatrischer Gutachter erreichte, dass sie für unzurechnungsfähig erklärt und nicht (gemäß dem deutschen Recht durch das Beil) hingerichtet, sondern in eine Nervenheilanstalt eingewiesen wurde. Aus der wurde sie nach wenigen Wochen unter tätiger Mithilfe des Psychiaters entlassen. Gemeinsam gingen sie nach Italien und heirateten. Der Mord von Allenstein erregte landesweit Aufsehen – unglaubliche Vorfälle in einem Regiment des Kaisers, die Ermordung des Kommandanten durch einen Offizierskameraden und seine eigene Frau am Weihnachtsabend, die Socken, die Wölfe, der Selbstmord im Gefängnis, die Schönheit der Frau und dass sie ungeschoren davonkam. Manche Leute waren extrem erbost. Außer dem überall vernehmbaren Säbelrasseln gab es erhebliche Ressentiments gegen den wasserköpfigen Militärapparat und die Kosten, die er verursachte. Die Allenstein-Affäre kam Teilen der Presse, der Opposition im Reichstag und der Öffentlichkeit wie gerufen und wurde zu einem politischen Skandal hochstilisiert. Maximilian Harden, ein erbarmungslos kritischer, radikaler Journalist der damaligen Zeit, schrieb einen scharfen Leitartikel, in dessen Überschrift unser Familienname erschien; wir – was wir angeblich waren und wofür wir angeblich standen – wurden zur Zielscheibe. (Mein Vater war nur befremdet und entsetzt.) Der Skandal war bemerkenswert wegen der Bandbreite an bösartigen Reaktionen, die er auslöste, zum Beispiel noch heftigeren Antisemitismus. Die erste Ehe meines Vaters mit einer verstorbenen jüdischen Erbin samt den armen Merzens wurde hineingezerrt. Zu dem Zeitpunkt, als der Mord geschah, war meine Mutter mit meinem Vater bereits verlobt, hatte aber erste Bedenken. Zur Verlobung war es im Großen und Ganzen so gekommen wie zu der von Jules und Caroline Trafford. Er, sehr empfänglich für Schönheit und Vitalität, verliebte sich in sie und umwarb sie zielstrebig; sie, die derart Umworbene, war geschmeichelt-amüsiert über ihn und seine altmodische Art und angezogen von der Aussicht auf eine ganz andere Welt. Außerdem glaubte sie, sie könne dadurch eine leidvolle und ausweglose vorherige Beziehung überwinden. (Der Mann war seit Langem verheiratet und zu ehrenhaft, eine – ältere – Ehefrau zu verlassen, und meine Mutter stimmte ihm vollkommen zu.) Ob die Verlobung mit meinem Vater klug gewesen war, bezweifelte sie allerdings schon, als der Bruder meines Vaters erschossen wurde, fand es nun aber nicht mehr zulässig, sie zu lösen. Sie heirateten 1910, und manche Leute fanden es amüsant, sie, wenn sie ihnen vorgestellt wurde, zu fragen: »Die Mörderin?«, denn nun trug sie natürlich deren Namen. Nach einer Weile aber ging sie mit meinem Vater nach Spanien. Dem Aufenthalt dort setzte meine bevorstehende Geburt ein Ende. Sie kamen zurück und kauften Feldkirch. Ich verdanke meine Existenz der Allenstein-Affäre.

* * *

Ich versuche über eine Mauer zu klettern. Es ist die Mauer, die den Garten und das Parkgelände umschließt. Sie ist hoch, aber an ein paar Stellen finde ich mit den Füßen Halt. Beim ersten Mal schaffe ich es nicht, beim zweiten Mal nicht. Ich werde gesehen, vom Dorfbriefträger. Was führe ich im Schilde? Ach, Turnübungen, ich will meine Muskeln trainieren … Eine glatte Lüge: Natürlich übe ich, ich übe, über diese Mauer zu kommen, über diese Mauer und dann fort.

Auf Dauer, eine nicht allzu lange Dauer – meine Mutter sollte recht behalten –, konnte es nicht gut gehen, es hielt nicht mal für kurze Zeit; mein Vater und ich wohnten also allein in Feldkirch, er hatte die Scheidung eingereicht. Ich sollte es nicht wissen. Wir sprachen nicht von ihr. Während der ersten Wochen des neuen Lebens lastete ein Gefühl auf mir, das aus mir selbst zu kommen schien und gegen das ich mich nicht wehren konnte. Jeden Morgen war es da. Wenn ein kleines Kind an Depressionen leiden kann, dann war es das. Bei Tisch konnte ich nichts essen, und da das wiederum meinem Vater Kummer bereitete, wurde das Unbehagen zwischen uns größer. Ich rannte vor den Mahlzeiten dreimal rund um den Park – es nützte nichts. Man denke nun nicht, dass ich meine Mutter vermisste. Ich fand ihre Ansichten interessant und war von ihr beeinflusst, doch ich hatte Angst davor, mit ihr allein zu sein. Sie war oft ironisch und ungeduldig, ja, mit kleinen, dummen Menschen regelrecht ungnädig. Dass ich ihr eigen Fleisch und Blut war, machte keinerlei Unterschied. Wenn ich etwas nicht gleich verstand, sagte sie, ich sei schwer von Kapee, wenn ich fix antwortete, nannte sie mich ein Plappermaul. Prinzipiell ein einfühlsamer Mensch, war sie jedoch in ihrem alltäglichen Verhalten selbstherrlich, sogar barsch. Zwischen ihr und meinem Vater hatte bald offene Feindseligkeit geherrscht – ihre wortgewaltigen Szenen setzten mir arg zu. Als Kind also fürchtete ich mich vor meiner Mutter (unser gutes Einvernehmen kam erst später), mehr und anders als vor meinem Vater. Auch er hatte jetzt, da sie fort war, große Aversionen ihr gegenüber, die sich nicht in seinen Worten, sondern in dem verrieten, was er nicht sagte. Er redete ohnehin wenig. Dabei hatte er einst alles getan, um sie für sich zu gewinnen. Rätselhaft. Wie konnten sich Menschen so verändern? Ich dachte immer, Gefühle hielten ewig.

Der einzige Mensch, den ich damals ohne jedes Wenn und Aber liebte, war meine Halbschwester, meine Schwester. Man schüttelte den Kopf über sie, weil sie gern tanzte und flirtete und Kleider liebte und (trotz der üppigen Zuwendungen der Merzens) schon als junges Mädchen Schulden machte; doch dann ließ sie plötzlich von all ihren jungen Männern ab und heiratete, noch nicht volljährig, einen Mann Ende vierzig. Sie war warmherzig, großzügig, vergnügungssüchtig; als ich geboren wurde, hatte sie merkwürdigerweise gleich mütterliche Zuneigung zu mir gefasst (da war sie gerade mal zwölf); sie verlor nicht die Geduld mit mir, wenn sie auch darauf achtete, dass ich mich benahm – bei ihr fühlte ich mich nicht eingeengt.

Als es mit der Traurigkeit gar nicht aufhörte, verfiel ich auf einen Plan, und sofort ging es mir besser. Ich würde weglaufen (wie der arme Bruder meines Vaters). Und zwar zu meiner Schwester. Sie lebte damals in Wiesbaden, einem Kurort, in dem ihr frisch angetrauter Gatte stellvertretender Bürgermeister war. Geld besaß ich, denn ich hatte ein ordentliches Taschengeld aufgehoben, das mir einer der Verehrer meiner Mutter in Voßstraßenzeiten geschenkt hatte; wie weit ich damit kommen würde, wusste ich nicht; es reiche für ein Fahrrad, hatte es geheißen. Das Hauptproblem (wie ich es sah) bestand darin, aus unserem Anwesen hinauszugelangen. Die Tore waren verschlossen, die Fenster unten vergittert, zur Nacht wurde alles – Haustür und Seitentüren, Fenster und Hintertür – doppelt und dreifach abgesperrt; und es gab keine Yale-Zylinderschlösser oder Sicherheitsschlösser von Chubb, sondern große, quietschende altdeutsche Schlüssel und schwere Stangen und Riegel. Die Küchentür hatte das modernste Schloss, und es war geölt. Nach einigem heimlichen Üben tagsüber konnte ich es geräuschlos öffnen. Die richtige Zeit zum Weglaufen war direkt vor dem ersten Morgenlicht. Da Frühjahr war und es zeitig hell wurde, ergab sich eine weitere Schwierigkeit: Ich wachte nicht früh genug auf. Wenn ich versuchte, überhaupt nicht einzuschlafen, und sitzen blieb, konnten mich jederzeit eisige Hände durch die Stangen des Messingbetts berühren (wir glaubten alle, dass es in dem Haus spukte). Legte ich mich aber hin, schlief ich ein. Ein Morgen nach dem anderen verstrich. Dann wachte ich einmal doch auf. Ich zog mir ein Baumwollkleid an und schlich, die Schuhe in der Hand, nach unten. Die Treppe war aus Stein und knarzte nicht. Die Hunde gaben keinen Laut von sich, das Küchenschloss bewegte sich geräuschlos (dass ich es nicht wieder verschloss, entsetzte meinen Vater besonders), ich kletterte über die Mauer. Dann schritt ich kräftig aus, ich rannte nicht. Einem Mann, der uns kannte und auf dem Weg zu den Feldern war, rief ich Ich mach einen Morgenspaziergang zu (auch das wurde mir später vorgehalten). Ich hatte eine Geldbörse und ein Buch über Indianer dabei und sonst nichts, auch kein Essen, nicht einmal ein Stück Brot (auf späteren Reisen habe ich das tunlichst vermieden). Als ich nach etwa einer Stunde den Bahnhof erreichte, ging ich schnurstracks hinein und verlangte eine einfache Fahrt, halber Preis, vierte Klasse, nach Frankfurt. Damals gab es wirklich noch eine vierte Klasse. Der halbe Fahrpreis lenkte die Aufmerksamkeit auf mein Alter und war kein sehr geschickter Schachzug, doch ich sagte Frankfurt und nicht Wiesbaden, teils, weil ich nicht wusste, wie weit mein Geld reichte, teils, um meine Spuren zu verwischen. Nachdem ich die Fahrkarte und mein Wechselgeld bekommen hatte – Fragen wurden nicht gestellt –, ging ich auf den Bahnsteig und wartete auf einen Zug in die richtige Richtung. Mit einer Nahverkehrsbahn fuhr ich nach Freiburg, dann nahm ich einen weiteren Bummelzug nach Karlsruhe. Nur die Bummelzüge hatten eine vierte Klasse, und sie hielten überall. In Karlsruhe stieg ich wieder um. Wie ich von da aus weitergefahren bin, weiß ich nicht mehr, nur dass ich noch häufiger umsteigen musste. Ich las mein Buch, verspürte keinen Hunger und war recht ruhig; es war wahrscheinlich meine erste und einzige Reise ohne Angst. Fest entschlossen, irgendwann anzukommen, verhielt ich mich so, als sei es das Normalste der Welt, als Kind allein zu reisen. Natürlich löcherten mich Mitreisende und Schaffner mit Fragen und boten mir Butterbrote und Süßigkeiten an. Doch die Fragen wehrte ich ab, indem ich behauptete, ich wolle Verwandte besuchen (und mein Gepäck werde nachgeschickt), und vertiefte mich wieder in mein Buch. Die Butterbrote nahm ich nicht. Auf die Möglichkeit, dass ich verfolgt wurde – was längst der Fall war –, verschwendete ich keinen ernsthaften Gedanken.

Tatsächlich hatte man meine Abwesenheit bald bemerkt, und am frühen Vormittag war die Polizei schon hinter mir her. Der Mann, der mich auf dem Weg zu seiner Arbeit gesehen hatte, und der Fahrkartenverkäufer auf dem ersten Bahnhof hatten mich verpetzt. Warum ich nicht eingefangen wurde, weiß ich auch nicht, vielleicht, weil ich so viele Bummelzüge nahm und manchmal auch den falschen. (In Karlsruhe, hörten wir später, entging ich nur um Minuten der Entdeckung.) Jedenfalls hatte ich unglaubliches Glück. Als ich in Frankfurt ankam, ging ich ein großes Risiko ein, denn ich blieb im Zug sitzen, anstatt auszusteigen und mir eine Anschlusskarte zu kaufen. Ich befürchtete, mein Geld würde nicht reichen. Wiesbaden war damals von den Franzosen besetzt. Das wusste ich, nicht aber, dass man einen Passierschein benötigte und die Papiere der Reisenden in den Zügen kontrolliert wurden. Es kam jedoch niemand. Wir fuhren in Wiesbaden ein; mittlerweile war Nachmittag; an der Sperre gab ich meine Fahrkarte mit der Vorderseite nach unten ab. Es legte sich keine Hand auf meine Schulter. Nach einem langen Spaziergang durch die Stadt – zum Haus meines Schwagers, den ich nicht kannte, musste ich mich durchfragen – war ich am Ziel. Weiter als bis zum Moment meiner Ankunft hatte ich nichts geplant. Meine Schwester war nicht zu Hause und das Haus in heller Aufregung. Telegramme waren eingetroffen. Mein Schwager, ein Mann mittleren Alters mit kahlem Schädel, konnte sich meine Anwesenheit nicht erklären; auch ich wusste nun, da man von mir eine Erklärung erwartete, nicht, was ich sagen sollte. Er begann mich zu verhören. Ich habe mich allein gefühlt, sagte ich, ich wollte zu meiner Schwester. Daran hielt ich fest. Es muss dann noch einmal Stunden gedauert haben, bis man meine Schwester, die bei irgendeinem Tennisturnier spielte, gefunden hatte, sie zu Hause eintraf und ich mich in ihre Arme werfen konnte.

Meine Schwester und ihr Mann waren ratlos, freundlich und nicht allzu bemüht, mich zu verstehen; bestraft wurde ich nicht. Meine Schwester versuchte nur, mir die Ungeheuerlichkeit meines Verhaltens vor Augen zu führen – mein armer Vater: wie viele Sorgen hatte ich ihm bereitet. Ich ließ es nicht an mich heran. Wie es nun weitergehen sollte, darüber wurde nicht gesprochen, zumindest schien es so, vielleicht ließ ich den Gedanken daran aber genauso wenig an mich heran. Zurückbefördert wurde ich nicht, ein Tag nach dem anderen verstrich, und ich war immer noch da.

Und wo war ich? Wieder einmal nolens volens in einer Erwachsenenwelt. Der Kurort Wiesbaden war wohl im Nachkriegsdeutschland ziemlich einzigartig: Er blühte und gedieh. Es gab Arbeit, in den Läden Essen, und Leben und Wohlstand florierten wegen der französischen Besatzer und, unglaublicher noch, der weißrussischen Emigranten, hochadligen Flüchtlingen in der ersten Phase, in der sie noch Juwelen zum Verkaufen im Gepäck hatten und noch nicht in Paris Taxi fahren mussten. Der Mann meiner Schwester, dessen Mutter Engländerin gewesen war, stand mit den Besatzungsmächten auf exzellentem Fuß, und es hieß, er sei insgeheim an Plänen zur Separation des Rheinlands beteiligt. (Zwanzig Jahre später bezahlte er das teuer; die Nazis exekutierten ihn.) Er war ein großer Musik- und Theaterkenner und Liebhaber der spectacles. Als stellvertretender Bürgermeister war er zuständig für die Staatsoper, das Ballett und das Feuerwerk. Sein Haus war offen für drei Gruppen von Gästen, und nur für sie: hohe französische Beamte, russische Emigranten, Sänger und Musiker. Sie kamen jeden Abend. Er war gastfreundlich und kultiviert … meine Schwester besaß Jugend, Vitalität und Chic … (Auch diese Ehe hielt nicht.) Obwohl ich zu einer bestimmten Zeit zu Bett gehen sollte, bekam ich sehr vieles mit, und wieder scheint es mir beschieden gewesen zu sein, nur die eher untypischen Enklaven deutschen Lebens kennenzulernen. Ich war überwältigt. Die Sänger sangen, die Musiker spielten. Zum ersten Mal hörte ich Brahms und Schubert, »Voi che sapete« und sogar Strawinsky. (Die Voßstraße und mein Vater hatten nie mit mehr als Caruso auf dem Grammofon aufgewartet.) Ein junger Ungar versuchte, mir Klavierstunden zu geben; ein riesengroßer alter Herr, ein Cousin der ermordeten Zarin, lud mich zu Eiscreme in der Konditorei ein. Ich durfte in die Oper und sah einmal auch abends das Feuerwerk. Bei den Pferderennen erklärte mir ein freundlicher Mensch, wie das Toto funktionierte, und ich durfte mich den ganzen Morgen im Tennisklub herumtreiben. Ich verschaffte mir sogar Arbeit auf dem Platz – herrlich! – als Ballmädchen.

Ich kostete diese Tage voller Vergnügungen aus, denn eines war mir bald klar: Ich würde zurückmüssen. Ich redete mir ein, ich müsse nur willensstark bleiben (wie die Indianer), dann würde es nicht passieren. Gegen meinen Willen konnten sie mich nicht zurückzerren. Aber dafür musste ich mit meiner Schwester reden. Wenn ihr mich nicht zurückschickt, so wollte ich argumentieren, wenn ich bei euch bleiben darf, verzichte ich auf alles, die Oper, das gesellschaftliche Leben, das Tennisspielen, und ihr könnt mich sogar auf eine strenge Schule schicken. Das alles hatte ich mir zurechtgelegt, doch die Gründe, warum man mich nicht zurückschicken solle, konnte ich in Worten nicht ausdrücken. Es war schwierig, meine Schwester allein zu erwischen, morgens schlief sie lange, und danach rannte man mit dem Frühstückstablett in ihr Zimmer; jeden Tag schwor ich mir, am nächsten Tag mit ihr zu reden. Als der schlimme Morgen kam, war es zu spät. Ich konnte mich nur noch tot stellen und brüllen. Man zerrte mich tatsächlich die Einfahrt hinunter … Und brachte mich zurück. Diese Reise machte ich in Begleitung.

* * *

Wir sitzen bei Tisch in Feldkirch, wir essen in dem Zimmer zu Abend, das früher das Morgenzimmer hieß und das wir nun im Winter benutzen. Mein Vater sitzt am Kopfende, er schneidet das Fleisch, Lina sitzt rechts von ihm, die Hunde sind bei uns, erwartungsvoll. Mein Vater schneidet von einer geräucherten Hammelkeule dünne, wellige Scheiben ab – sie sehen aus wie roher Schweineschinken. Es ist seine Erfindung, die Keule ist von unseren Schafen, die im Haus geschlachtet und geräuchert werden, auf unsere Art, auf seine Art (Geld, um Schinken im Laden zu kaufen, haben wir nicht), wir leben von unserem Land. Mein Vater legt Lina zuerst vor, lässt dabei reichlich was für die Hunde hinunterfallen, ich komme als Nächste. Die geräucherte Hammelkeule ist sehr gut, das gibt selbst Lina zu. (Der Rest des Dorfes rümpft darüber die Nase. Süddeutsche Bauern züchten Schafe nur wegen der Wolle; Fleisch von Hammel und Lamm rühren sie nicht an.) Es gibt auch einen warmen Gang, ein Gericht aus Kartoffeln oder Mehl, das Lina fabriziert hat, Pflutten, Knöpfli, Spätzli – sie kocht grauslich, obwohl mein Vater sie höflich anleitet. Er ist ein perfekter Koch, auch einfacher Sachen (und muss darin seiner Zeit weit voraus gewesen sein); in seiner Jugend hat er sich das Kochen selbst beigebracht, dann in den Achtzigern und Neunzigern französischen und italienischen Köchen zugeschaut, in ihren glühend heißen, hektischen Küchen gesessen, dort Freunde gefunden, eis gekühlten Champagner mit ihnen getrunken, große Schlucke direkt aus der Flasche (ein imperial pint liegt leichter in der Hand), und später die Gerichte, deren Zubereitung er miterlebt hatte, vereinfacht und verfeinert. Jetzt kann er leider überhaupt nichts mehr auf dem Herd grillen, braten oder kochen, denn unserer wird mit Holz befeuert, und der Rauch löst Asthmaanfälle bei ihm aus. Also kocht er mittels Fernüberwachung oder auf einem Spirituskocher in seinem Ankleidezimmer vorzügliche Eiergerichte, Gänseleber in geschäumter Butter … Auch ich mache Fortschritte, er bringt mir bei, Gemüse nicht verkochen zu lassen.

Vor jedem von uns steht ein großes klares Stielglas, mein Vater greift zur Karaffe und schenkt wohl abgemessen ein – jedes Glas ist zu einem Drittel voll. Lina will in ihres und meines Wasser zugießen, mein Vater hält sie davon ab, Wasser in Bordeaux, quel horreur! Ich schnuppere an meinem, lasse den Wein im Glas kreisen, wie er es mich gelehrt hat, nehme einen Mundvoll. Er nimmt es ernst wie alles, was Rituale und Kennerschaft betrifft. Ruhig und ohne zu übertreiben. Lass dir deinen Wein schmecken, sagt er, und das tue ich. Mittags trinken wir Apfelwein – den Apfelwein, der in einer alten Holzpresse aus Früchten von unseren Bäumen gewonnen wird; abends trinken wir Rotwein. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, sagt er, wir haben noch manche volle Kiste. Er hat mir beigebracht, die Namen auf den Etiketten auszusprechen und die Bilder der Schlösser anzuschauen; er ist dort gewesen, hat die Besitzer kennengelernt. Was wollen wir morgen trinken? Ich werde losgeschickt, die Flasche zu holen. Ich bin stolz auf diese Aufgabe, doch wenn ich abends gehen muss, wird mir angst und bange – zwei Treppen vom Morgenzimmer hinunter, durch die große Halle voller Kruzifixe und Statuen, noch eine Treppe hinunter in den Keller; in der einen Hand halte ich die Kerze, aber wenn ich in der anderen gleich die Flasche trage (behutsam!), habe ich keine frei, um mich zu bekreuzigen, falls der Geist erscheint. Es war ein Bischof namens Wessenberg, der angeblich in ebendieser Halle eine schändliche Tat verübt hat. Lina hat mir einen Bannspruch beigebracht für den Fall, dass ich – Gott behüt! – ihn sehe. Ein deutsches Verslein: Alle guten Geister / loben Gott den Herrn. Lebenswichtig aber ist es, sich zu bekreuzigen. Wenn ich mit dem richtigen Wein heil und sicher wieder oben in dem hellen Zimmer angekommen bin und die Kerze nicht erloschen ist, gibt mir mein Vater oft einen Lebkuchen oder ein paar Münzen. Gefahrenzulage. Denn auch er gibt zu, an den alten Wessenberg, wie er den Geist ganz salopp nennt, zu glauben – stimmt das? –, und behauptet, er habe ihn in der Bibliothek und im Renaissancezimmer in seinen Lieblingssesseln sitzen sehen. Ich mache um diese Sessel einen weiten Bogen, die Hunde ebenfalls, ich habe gesehen, wie sich ihnen das Fell sträubte. Ist der Wein also glücklich oben, wird er irgendwo hingestellt, um zu ruhen – dieses Zimmer ist zu warm, stell ihn weit weg vom Ofen! –, und am nächsten Tag darf ich den Siegellack aufbrechen und, falls der Wein nicht sehr alt ist, den Korken ziehen und den Hals auswischen. In die Karaffe schüttet ihn mein Vater, dazu sind meine Hände noch zu schwach.

Und worüber reden wir beim Wein, am Tisch und später, wenn wir an dem angezündeten Ofen sitzen, einem wunderschönen Kachelofen aus dem sechzehnten Jahrhundert? Lina sagt nicht viel. Sie hat mir gestanden, dass sie sich anfangs schrecklich davor fürchtete, mit meinem Vater zu essen (er meinte, in diesen neuen, revolutionären Zeiten gehöre es sich so); allmählich gewöhne sie sich daran. Ihr ganzes Streben geht dahin, ihre Tage als Haushälterin eines katholischen Pfarrers zu beschließen. Mein Vater macht Konversation, als seien Lina und ich richtige Damen. Er erzählt uns Geschichten. Aus seiner Jugend, aus Paris, Monte Carlo und wie man die Bank sprengt. »Hast du das auch gemacht?« »Nein, nein, aber so geht es. Mit System … Man braucht Kapital …« Er erzählt uns von den beiden Schimpansen, die er als junger Mann zuerst auf Korsika, dann in seiner Villa in Grasse gehalten hat, wo sie morgens hinausflitzten, um sich an den Pfirsichen der Nachbarn gütlich zu tun. Als er heiratete, bestanden die Merzens darauf, dass er die Affen, diese schmutzigen, unhygienischen Tiere, abschaffte, »obwohl sie eigentlich sehr soigniert waren«. Einmal war er auch eine Zeit lang mit einer Gruppe Mesmeristen auf einem Schloss in Mittelfrankreich, das einem polnischen Grafen gehörte, einem wunderlichen Burschen, der behauptete, er könne Tote auferstehen lassen.

Mein Vater konnte seine Zuneigung nicht gut zeigen, doch ebenso wenig, wenn er verletzt oder vorwurfsvoll war. Als ich nach meiner Flucht zurückkam, schimpfte Lina mit mir, küsste mich und weinte; mein Vater sagte kein Wort. Mir passierte etwas Komisches: Die Traurigkeit war fort, verschwunden. Ich lebte mich sofort wieder ein. Ich vermisste meine Schwester (auch noch viele Jahre danach, einerlei, wo ich war), das Zwischenspiel in ihrem Haus wurde zum verlorenen Paradies, zum Traum. Irgendwann, schwor ich mir, würde ich wieder Klavier- und Tennisstunden nehmen; vorläufig ergab ich mich in mein Schicksal, ja, besser noch: Eigentlich, ohne dass ich es selbst merkte, wurde ich zufrieden. Meine Haltung gegenüber meinem Vater hatte sich nicht geändert, ich verachtete ihn, weil er mir ständig etwas verbot und nicht von seinen Ängsten abließ, und war überzeugt, dass ich alles besser wusste. Seine Überprotektion machte mich rebellisch, nicht dankbar, und wir gingen miteinander um, indem wir uns möglichst aus dem Weg gingen. Doch obwohl ich eine solche Distanz zu ihm empfand, lebte ich in seinen Geschichten, spielte mit Holzstückchen, die die Pferde darstellten, die er als Kind und junger Mann besessen hatte, freute mich auf unsere Abende – den Schluck Rotwein? – und lernte gern von ihm.

Wenn ich sage, mein Vater machte mir keine Vorwürfe, dann meine ich, dass er es niemals erwähnte, wie ich von ihm weggelaufen bin und ihn bloßgestellt hatte. (Meine Mutter hingegen, die zwangsläufig von meinem Abenteuer erfuhr, behandelte es in ihren Briefen wie einen grandiosen Scherz.) Mein Vater tadelte mich, weil ich das Haus nicht abgeschlossen hatte und es leichte Beute für Diebe und Räuber gewesen wäre. Nach all den Veränderungen, die Kriegsende und Errichtung der Weimarer Republik mit sich gebracht hatten, sah er sich umgeben von einer überwiegend feindlichen Umwelt. Die Monarchie mit all den Adelshöfen und der Etikette mochte langweilig sein – schon als sehr junger Mann hatte er seinen Dienst als Adjutant geleistet –, doch sie war die natürliche Ordnung der Dinge; da wusste man, woran man war. Dass meine Mutter uns verlassen hatte, dass wir arm und ruiniert waren, wie er sagte, verunsicherte ihn zutiefst. Er fühlte sich verraten von meiner Mutter, seinen Schwiegereltern, von den Zeiten und den gesellschaftlichen Kräften, die er weder verstand noch hätte benennen können. Leider Gottes auch von mir. Sind alle Kinder hartherzige Geschöpfe? Unfähig, moralisch, mit dem Herzen, zu reagieren? Kann man sie dazu erziehen? Mich offenbar nicht. Ich war hartherzig und nur mit mir selbst beschäftigt. Was hatte es mit unserer Armut auf sich? War sie echt? Oder Selbstschutz? Oder nur relativ? Ich glaube, alles drei, und auf jeden Fall bitter für einen Mann über sechzig, der zwar nicht in der Erwartung aufgewachsen war, in Reichtum zu leben, aber doch, das Leben in all seiner Süße zu kosten. (Auf bescheidene, sehr kultivierte Art. Der Merz’sche Überfluss war nichts für ihn; sein Geschmack war zu gut, er selbst zu anspruchsvoll. In ihrem Haus hatte er sich immer abseits gehalten wie der Ehrengefangene am Bankett des Siegers.) Das wenige Geld, das er geerbt hatte, hatte er schnell verbraucht, danach kam es von seinen Ehefrauen. Als die erste gestorben war, ließen die Merzens ihm, auch nach der Heirat mit meiner Mutter, regelmäßige Zahlungen zukommen. Nun war meine Mutter fort und Großpapa Merz tot. Mit weit über neunzig war er vor Ende des Krieges in der Voßstraße gestorben – als ich noch da war. Im Haus ist jemand gestorben. Alle hatten die Merzens immer für sehr reich gehalten, doch der alte Herr hatte seine Geschäfte schon lange vernachlässigt, und bei seinem Tod war kaum so viel übrig, dass Großmama weiter in dem riesigen Haus wohnen konnte. Wie viele andere, die von Merz’schen Zuwendungen gelebt hatten, stand mein Vater plötzlich im Regen. Feldkirch (das meine Mutter gekauft hatte) und seine Sammlung, deren Sklave er war, blieben ihm allerdings. Das Haus brauchte er zur Aufbewahrung seiner Kunstgegenstände. Waren sie schön? Seitdem er als junger Mann begonnen hatte, Galerien zu durchstreifen, legte er vor allem Wert auf gutes Kunsthandwerk, auf Raritäten, auf Dekoratives, nicht auf Kunst. Gemälde hatte er wenige gekauft; alles aus der Zeit nach 1600 verschmähte er. Auch hier frönte er seinen düsteren, ja makabren Vorlieben. Gotische Schnitzereien, Altargefäße, Truhen aus dem Mittelalter, reihenweise Zinnkrüge, Bronzen aus dem fünfzehnten Jahrhundert, Renaissancestühle, Fragmente von Tapisserien – wir wohnten in einem Museum, in einem Museum, das niemand besuchte. (Wenn er heute lebte, hätte er es über sich gebracht, es allgemein zugänglich zu machen?)

Wie bestritten wir unsere Existenz? Nun, bis zu einem gewissen Grad durch Tauschhandel, und darin entwickelte mein Vater, der auf dem Land groß geworden war, nicht geringen Einfallsreichtum. Land, mit dem wir einen Lebensunterhalt hätten erwirtschaften können, besaßen wir nicht, nur Park, Rasen, Plätze und Wege, auf denen die Brennnesseln hüfthoch standen. Also ließ mein Vater ein Stück Rasenumpflügen (was ein Mann mit einem Pferd besorgte) und pflanzte dort Kartoffeln und Mohn an. Der Mohn war für Speiseöl, Mohnöl. Lina und ich mussten die Kapseln aufknacken und die Samen herausholen, und mein armer Vater, der das alles bedauerte, redete traurig von Oliven. Auf dem restlichen Rasen grasten die Schafe und pickten die Gänse. Wir kochten und heizten mit Holz aus dem Park, und es blieb genügend übrig, das wir gegen Futter für die Esel und das Geflügel sowie Mehl für unser Brot tauschten. Wir hatten fast dreihundert Apfelbäume, gute Sorten, bekanntermaßen gute Sorten, sowohl für den Verzehr als auch für Apfelwein; die wurden ebenfalls getauscht: gegen Milch und Sahne (wir machten unsere Butter selbst), gegen Honig und Arbeitsstunden. Alle paar Monate kam ein Fleischergeselle aus der Marktstadt und schlachtete ein Schaf oder Schwein. Wir hatten Geflügel, wir hatten Eier, wir zogen Gemüse und an einer südlichen Wand Trauben, aus denen mein Vater im Oktober eine kleine Menge feinen Weißweins kelterte. So viel zu dem, was wir aßen. Die Kleidung meines Vaters – Anzüge, Mäntel, Hemden, Schuhe – war unerschöpflich, meine wurde nicht erneuert. Alltags trug ich eine Art Overall, Hosen und Schürze in einem, oder meine Indianerkluft, ein Relikt der großzügigen Merz’schen Geschenke, aus der ich noch nicht zu sehr herausgewachsen war. Zur Messe zog ich eines meiner alten Kleider an, die immer kürzer wurden, und darüber ein Jackett meines Vaters; Lina hatte die Ärmel umgearbeitet, sonst aber wenig. Wir bezogen eine Zeitung, eine Lokalzeitung, hauptsächlich wegen der landwirtschaftlichen Annoncen, und die musste bar bezahlt werden. Ebenso wie ein paar andere Dinge: Salz, Seife, Kerzen, Streichhölzer; und da wir nun an die allgemeine Stromversorgung angeschlossen waren, müssen die zukünftigen Rechnungen meinem Vater ganz besondere Sorgen bereitet haben. Am meisten koste das Anschalten, sagte er uns, denn der Strom komme von weither geflossen. Also ließen wir im Morgenzimmer und in den Räumen meines Vaters die Lampen brennen und gingen mit Kerzen in der Hand durch den Rest des Hauses. (Ich versuchte, an Kerzen zu sparen, indem ich die Enden schmolz und neue Kerzen daraus knetete, bekam aber nie den Docht richtig hinein. Mir gefiel es durchaus, Robinson Crusoe zu spielen, doch gefühllos, wie ich war, ärgerte ich mich, dass mein Vater ständig über den Geldmangel stöhnte. Wieder wusste ich alles besser: Er hätte ja nur was von seinem Zeug verkaufen müssen, ein paar Stücke aus der Sammlung, und es wäre uns wieder gut gegangen. Dabei tat der arme Mann, fürchte ich, genau das schon, insgeheim, unter Qualen, in winzigsten Mengen. Händler ließ er nie auch nur in die Nähe des Hauses kommen (mancher schlich darum herum), doch zuweilen fuhr er mit seiner Reisetasche und ausdruckslosem Blick per Eselskutsche zum Bahnhof und nahm dort den Zug nach Freiburg oder Basel. Abends kam er mit ebenso undurchdringlicher Miene zurück und brachte für Lina und mich Geschenke mit. Ich bin sicher, dass er auf diese Weise das Geld für die Stromrechnungen und Linas Lohn besorgte.

Ich selbst hatte alle Hände voll zu tun. Ich öffnete die Hühnerställe und schloss sie wieder bei Einbruch der Dämmerung, fütterte die Gänse und bereitete abends das Futter für die Hunde zu (mein Vater gab es ihnen). Ich schürte das Feuer in der Räucherkammer, drehte die Schweinefleischstücke in dem Fass mit Salzlake, zapfte täglich unseren Apfelwein. Angst, dass die Zeit nicht verging, brauchte ich nicht mehr zu haben. Es musste Unkraut gejätet, gewässert, Gemüse geerntet, Fallobst gesammelt und Anmachholz gehackt werden, und nun konnte ich auch schon allein den Eselstall ausmisten. Weitere Aufgaben kamen je nach Jahreszeit hinzu, die kurze Weinlese, die Apfelernte und -einlagerung (auf dem Parkettboden im Wohnzimmer meiner Mutter, das nun ohne die eleganten Möbel leer stand), Holz sammeln und stapeln, im Herbst die Blätter zusammenrechen … Für das Laub, das als Streu für die Esel gebraucht wurde (Stroh zu kaufen konnten wir uns nicht leisten), war ich zuständig, ich breitete es zum Trocknen aus und wendete es, lud es auf den Karren und fuhr es, Flora zwischen den Deichseln (Fanny war zu tückisch), in die Scheune. Doch ich frönte auch dem einen oder anderen privaten Zeitvertreib. Ich lehrte die Hunde Rechnen – weil ich von rechnenden Pferden gehört hatte – und versuchte, sie durch gutes Zureden und Belohnungen dazu zu bringen, mit der Pfote Zahlen zu klopfen; ein kompletter Misserfolg. Ich übte Kunstradfahren auf einem alten Drahtesel, und da ich selten auf die Straße durfte, brachte ich mir die Kunststücke (nicht in Sichtweite meines Vaters) auf dem Hof bei. Ich konnte auf dem Sattel kniend bergab und in engen Kreisen rückwärts fahren. Außerdem spielte ich Tennis. Stundenlang allein mit den Vorkriegsbällen und dem schlecht gespannten Schläger gegen die Waschhauswand; ich schrieb die Punkte auf und träumte von Wimbledon. (Ach, was ich nicht alles gehört hatte.)

Dann plagte eine neue Sorge meinen Vater. Er hatte das Sorgerecht, doch meine Mutter mischte sich immer noch ein (wie er es nannte); sie wollte, dass ich in irgendeiner Weise etwas lernte, und so wollte es offenbar auch das Gesetz. In nun lange zurückliegender Vergangenheit hatte ich die ersten Kringel und Schleifen bei Nanny gelernt, Lesen mir mehr oder weniger selbst beigebracht, mit Zahlen spielte ich gern; in der Voßstraße hatten mir die Besuche eines tattrigen alten Privatlehrers zweimal in der Woche sogar Spaß gemacht … In Feldkirch war das alles vergessen. Meine Mutter half unserer Erinnerung auf die Sprünge und schlug vor, eine Gouvernante einzustellen; mein Vater, tief beleidigt, beschloss, mich auf die Dorfschule zu schicken.

Das Schulgebäude, ein von einer weit entfernten Behörde dorthin gesetztes neueres Haus – ein Klassenraum im Erdgeschoss und ein paar Toiletten darüber, eine Wohnung für den Lehrer und seine Familie –, roch nach Zement, Linoleum und Urin. Eines Tages, mitten im Schulhalbjahr, wurde ich dorthin gebracht. Die etwa dreißig Kinder, jedes mit seiner Schiefertafel vor sich, saßen auf Bänken, die Mädchen auf einer Seite, durch einen Gang von den Jungen auf der anderen getrennt. Sie saßen dem Alter nach geordnet, die Sechsjährigen in der ersten Reihe, die Elfjährigen hinten. Wenn der Lehrer hereinkam, ein jüngerer Mann im Stadtanzug, standen alle auf und sagten im Chor Grüt’zi Gott, Herr Lehrer. Dann blieb er vor uns stehen und tat etwas Faszinierendes – er gab jeder Reihe eine andere Aufgabe. Die Sechsjährigen mussten Buchstaben üben – wie ihre Tafeln quietschten –, die nächste Gruppe bekam Rechenaufgaben, die Reihe dahinter lernte ein Gedicht, und die letzte Reihe sollte sich mit einer Landkarte beschäftigen. Wir Neunjährigen, ein Mädchen und ich sowie drei Jungen auf der anderen Seite des Ganges, mussten abwechselnd laut etwas vorlesen. Später dann schrieben die einen ein Diktat, und die anderen mussten etwas auswendig lernen; danach sangen wir alle zusammen und sagten Stellen aus dem Katechismus auf. Es war laut, aber eigentlich nicht chaotisch, und ich wusste bald, wo’s lang ging. Der Unterricht fand in normalem Deutsch statt (mit starkem süddeutschen Akzent), und die Kinder wiederholten ihre Übungen auf Hochdeutsch, das recht gestelzt herauskam, doch wenn sie untereinander redeten, oder selbst mit dem Lehrer, fielen sie schnell wieder in die heimische Mundart. Jede Reihe bildete ein sogenanntes Schuljahr; auf den Schulbüchern meiner Reihe, einer Fibel zum Lesen, einem Rechenbuch sowie einem Buch mit Geschichten aus der Bibel, stand »Vierte«; der Inhalt der Bücher, das heißt der gesetzlich vorgeschriebene Lehrstoff, galt Wort für Wort für ganz Baden und musste von jedem neunjährigen Kind landauf, landab Tag für Tag, Woche für Woche gelernt werden.

Die Mädchen waren sanftmütig und im Unterricht meist hoffnungslos, die Jungen faul und laut. Die gängige Strafe waren »Tatzen«, Schläge auf die Hand mit einer kurzen Gerte. Wenn man mehr als einmal zu spät kam oder sein tägliches Pensum nicht schaffte, bekam man zwei Tatzen, für etwas Schlimmeres vier, für etwas wirklich Schlimmes sechs. Sechs waren selten. Manchmal warf der Lehrer einen Jungen einfach übers Pult und versohlte ihm das Hinterteil. Normalerweise brüllte der Junge (von stoischer Gelassenheit hielt man nichts). Tatzen und Prügel gab es im Unterricht vor der gesamten Schülerschar, die Unschuldigen saßen still und eingeschüchtert sowie mit unterschwelligen, hässlicheren Gefühlen da: Schadenfreude, einer unchristlichen Lust.

Der Unterricht dauerte nicht lange, wie ich auch wurden alle Kinder zu Hause erwartet, wo sie bei der Arbeit helfen mussten. Wir in den unteren Klassen blieben von eins bis vier Uhr nachmittags, die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen von sieben bis elf Uhr morgens. Auch die Ferien wurden von den Notwendigkeiten der Feldarbeit und den Jahreszeiten bestimmt – Heuferien, Ernteferien, Kartoffel- und Holzferien. Meiner Erinnerung nach hatten wir auch nicht viele Hausaufgaben. Wenn die Dreschmaschine kam oder jemand eine Scheune instand setzte, erhielten die Schulkinder einen Tag frei – dann saßen wir auf Leitern, bildeten Ketten, reichten Dachziegel hoch.