10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Tod ist etwas Endgültiges, unbegreiflich für die, die zurückbleiben. René Sander ist noch jung, Witwer und auf der Suche nach Antworten. ›Sekundentod‹ lautet die Diagnose. Nach dem Verlust seiner Frau Ruth fängt er an, die Menschen um sich herum zu befragen. Er will verstehen, was geschehen ist. Es ist vielleicht noch einzusehen, dass alte Menschen gehen müssen, dass jedoch junge Menschen sterben, ist für ihn ein Skandal. Auf seinem Weg durch Lethargie und Schwermut rafft er sich auf, um einen neuen Grund zu finden, morgens aufzustehen, die Fassung zu wahren und die Freuden des Lebens wiederzuentdecken. Dabei trifft René auf die noch fast jugendliche Gertrud und ihre jüngere Schwester Katharina, die für eine Weile als Untermieter in seinem viel zu groß und leer gewordenen Haus unterkommen möchten. Doch etwas stimmt mit Gertrud nicht, die, von einem Schleier des Mysteriösen umhüllt, sowohl Renés Verlangen als auch seine Skepsis weckt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Uwe Appelbe

Ein sanfter Mann

Roman

Eifeler Literaturverlag 2024

Impressum

1. Auflage 2024

© Eifeler Literaturverlag

In der Verlagsgruppe Mainz

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Eifeler Literaturverlag

Verlagsgruppe Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.eifeler-literaturverlag.de

Gestaltung, Druck und Vertrieb:

Druck & Verlagshaus Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.verlag-mainz.de

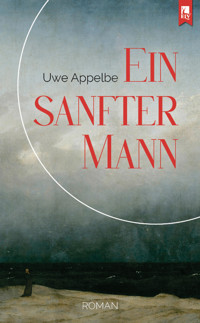

Abbildungsnachweis Umschlag:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_-_Der_Mönch_am_Meer_-_Google_Art_Project.jpg

Druckbuch:

ISBN-10: 3-96123-087-0

ISBN-13: 978-3-96123-087-7

E-Book:

ISBN-10: 3-96123-121-4

ISBN-13: 978-3-96123-121-8

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage, against the dying of the light.

Dylan Thomas

Erstes Kapitel

Das kurze Leben

1

Ruth Sander starb an einem schönen Frühlingstag mit einem klaren, wolkenlosen Himmel. Sie litt an keiner Krankheit. Ihr Tod kam plötzlich.

An diesem Freitag besuchte sie nach der Arbeit den italienischen Feinkostladen an der Ecke. Ruth war eine ungeduldige Köchin, doch sie liebte es, teure Lebensmittel einzukaufen. Sie streunte wie eine Entdeckerin zwischen den mit Lebensmitteln beladenen Regalen, las die italienischen und französischen Namen auf den farbigen Verpackungen und studierte die Liste der Zutaten. Ruth genoss die Stunde zwischen Verlassen des Büros und der Ankunft zu Hause. Sie packte einen Montepulciano, Käse, eine Packung Nudeln mit unbekannter Füllung sowie ein Glas Kapern hinzu und trat vor die blau gekachelte Theke. Gemalte Fische und Meeresfrüchte verzierten die Wände, obwohl es hier keinen Fisch gab. Die metallene Registrierkasse ratterte laut los, als der Ladenbesitzer die einzelnen Beträge eingab.

»Sie haben feine Hände. Spielen Sie Piano? Jemand mit diesen Händen sollte ein Instrument spielen.«

Der Mann lächelte verlegen, richtete seine Brille gerade und legte das Stück Käse auf die Waage.

»Ich esse gerne Käse, doch mein Mann hasst Käse«, sagte Ruth.

»Ich kann mir nicht vorstellen, keinen Käse zu mögen«, sagte der Mann und lobte den Wein und die handgemachten Nudeln. Ruths Blick war ihm unangenehm. Er mochte es nicht, von Frauen angestarrt zu werden. Er bediente lieber Männer. Sie blieben nicht so lange im Laden und redeten nicht so viel.

Plötzlich verlor Ruths Gesicht jegliche Farbe und ihre Augen öffneten sich weit und starrten ins Leere. Der Plastikkorb entglitt ihrer Hand und polterte auf den Steinboden. Tiefroter Wein breitete sich auf den weißen Fliesen aus. Die Lache gab sofort einen stechenden Geruch von sich. Ruth fiel auf die Knie.

»Erzähl niemandem davon«, sagte sie mit leiser Stimme.

Sie atmete schon nicht mehr, als ihr Kopf auf den Boden schlug.

›Sekundentod‹ lautete die Diagnose. Sie hätte nicht gelitten, sagte die Ärztin zu René.

»Woher wollen Sie das wissen?«

René Sander erreichte die Nachricht ihres Todes bei der Arbeit. Er betreute die Werbekunden für einen kleinen Fachverlag. Sein Chef wurde blass, als er ihm den Telefonhörer reichte. Zuerst dachte René an einen bösen Scherz, später, im Wagen der Polizei, schaffte er es nicht, der jungen Beamtin, die neben ihm saß und Fragen stellte, in die Augen zu schauen.

Die Leiche lag auf einem Metalltisch ganz hinten in einem grau gekachelten Raum. Neonleuchten tauchten alles in eine klinische Helligkeit. Jemand, den er vorher noch nie gesehen hatte, half ihm, diesen gefliesten Kasten zu betreten. Als er endlich den fernen Tisch erreichte, auf dem Ruth lag, bedeckt von einem dünnen Tuch, die leblosen Augen starr gegen das kalte Licht gerichtet, zitterten seine Beine und er griff nach der Hand der Person neben ihm. Ruths Gesicht, ihr schönes junges Gesicht, war überhaupt nicht verändert. René erschrak, als er ihre Wange berührte und sie sich kalt anfühlte. Er verlor die Fassung und schrie.

»Haben Sie jemanden, der heute Nacht bei Ihnen sein kann?« Die junge Ärztin sah müde aus und in ihren Augen suchte er vergeblich Trost.

Er schüttelte den Kopf.

Die Ärztin drückte ihm eine gelbe Pille in die Hand, reichte ein Glas Wasser dazu.

»Nur zur Beruhigung.«

Weitere vier Pillen gab sie in einen kleinen Plastikbeutel.

»Für alle Fälle«, sagte sie.

Ein Taxi wurde für ihn bestellt. Er vergaß, sich dafür zu bedanken. Auf der Rückfahrt wurde ihm schlecht. Er schaffte es noch bis kurz vor die Haustür. Dort, direkt neben den Blausteinstufen, übergab er sich.

René saß den ganzen Abend im Wohnzimmer und wartete darauf, dass Ruth nach Hause kommen würde. Er sagte sich immer wieder, dass es sinnlos sei, auf ihre Rückkehr zu hoffen. Trotzdem blieb er sitzen. Bald war das ganze Zimmer in graue Schatten getaucht. Später rappelte jemand an der Haustür, doch der Griff blieb starr und der Schlüssel im Schloss drehte sich nicht um. René ging zum Fenster und schaute hinaus auf die Straße. Heftiger Regen hatte eingesetzt. Er öffnete das Fenster einen Spalt, spürte die Feuchtigkeit auf dem Gesicht. Der Regen und die einbrechende kalte Nachtluft fällten das Urteil. Ruth war gegangen. Es war kein Traum. Er würde nicht nach langem, tiefem Schlaf aufwachen und sie läge neben ihm. Er war allein.

René kramte den Plastikbeutel aus seiner Jackentasche, ging in die Küche, füllte ein Glas mit Leitungswasser und nahm zwei Pillen hintereinander. Dann legte er sich auf das Sofa im Wohnzimmer, wo Ruth Notenständer und Musikinstrumente aufgebaut hatte, und lauschte dem Schlagen des Regens gegen die Fensterscheiben. Schon bald fielen ihm die Augen zu und er versank in einen steinernen Schlaf.

Er erwachte früh am Morgen. Gedämpftes Tageslicht fiel durch das Fenster und deutete den neuen Tag an. Renés Rücken schmerzte, sein Nacken war steif und sein linker Arm eingeschlafen. Er wusste, es war vergebens, nach ihr zu rufen. Trotzdem tat er es. Er kam sich lächerlich vor, weil er auf eine Antwort hoffte.

Sinnlos, den Tag zu beginnen; nutzlos, sich zurechtzumachen; überflüssig, das Gesicht zu waschen und sich zu rasieren. Er würde einfach auf dem Sofa liegen bleiben und darauf warten, dass der Tag verging. Dieser Tag würde wie der morgige und die kommenden Tage enden. Wochen, Monate würden verstreichen, dahinwelken wie müde Blumen, und dann kämen die Jahre dran, mit ihrem ermüdenden Wechsel der Jahreszeiten, und eines Tages wäre alles zu Ende. René drehte sich herum und schloss erneut die Augen. Und doch, wie an jedem Morgen, als wäre nichts geschehen, machte sich seine Blase bemerkbar. Verärgert stand er auf. Der Körper wollte sich nicht fügen, bestand auf sein Recht zu funktionieren.

Als er aus dem Bad kam, setzte er Kaffee auf, legte sich sein Frühstück zurecht und schaltete das Radio ein. Schlagermusik erklang. Eine junge Frau sang von ewiger Liebe, als würde der Tod nicht existieren. René brachte nicht die Kraft auf, einen anderen Sender zu suchen. Er rührte weder das mit Erdbeermarmelade bestrichene Toastbrot, noch sein gekochtes Ei an; doch der heiße Kaffee hatte eine belebende Wirkung. René blickte aus dem Fenster in den Garten. Der Regen hatte braune, matschige Stellen auf dem Rasen hinterlassen und darüber hing ein schwerer Himmel. Nach einer langen Zeit, vielleicht nach Stunden, holte er die Zeitung aus dem Briefkasten, setzte sich in den Sessel nahe am Fenster und überflog die Schlagzeilen. Die Todesanzeigen las er Zeile für Zeile, und Wort für Wort.

2

Ein Anwalt regelte für ihn die erbrechtlichen Angelegenheiten. Es stellte sich heraus, dass Ruth eine beträchtliche Summe in verschiedenen Aktienfonds hinterlassen hatte. Sie kam aus einem reichen Elternhaus und hatte ihr Geld wohl geschickt angelegt. René war weder überrascht noch erfreut. Ein Teil der Summe ließ er sich auszahlen. René kündigte beim Betrieb und zog sich zurück. Es war einfach, von der Bildfläche abzutreten. Die meisten seiner Verwandten, Bekannten und Freunde wohnten an anderen Orten. Er rief niemanden an, schrieb keinen Brief, schickte keine E-Mail; er wartete einfach darauf, dass die Tage und Nächte vergingen.

3

Das Begräbnis war ein unvermeidlicher Akt, auf dessen Gestaltung er kaum Einfluss nahm. René hatte weder Freunde noch Familie eingeladen. Er wollte nicht an dieser Grube stehen, auf diese Holzkiste hinabschauen und Beileidsworte empfangen. Er wollte die Blumen nicht, auch nicht die Schaufel Erde, die man auf die Kiste warf. All diese Dinge machten es unumgänglich. Das Grab war das Gefängnis der Toten. Doch er war viel zu müde gewesen, um sich zu wehren. Jemand vom Beerdigungsinstitut, jemand, der dafür bezahlt wurde, diese ewige Zelle für Ruth zu zimmern, hatte die ganze Prozedur angeleiert. So stand er also an einem Morgen, an dem weder die Sonne schien, noch Regen fiel, am Rande dieser ausgehobenen Grube und betrachtete die straffen Seile, an denen der Sarg herabgelassen wurde. Die Trauergäste waren ihm wie Krähen über den Schotterweg gefolgt, und nun zog diese traurige Reihe aus Arbeitskollegen, Musikerfreunden und entfernten Familienmitgliedern stoisch an ihm vorbei. Ein Mann mit sehr ernstem Gesicht gab ihm die Hand, äußerte sein Beileid. Eine Frau, die sich bemühte traurig auszusehen, drückte ihm ebenfalls die Hand und sprach davon, wie leid es ihr täte. Und so ging es weiter. Leute gaben ihm die Hand und sprachen davon, wie furchtbar es sei. Nur ein Mädchen sah ihn neugierig an und fragte ihn, warum er nicht weine.

Es gab keine christlichen Rituale, Ruth hatte jegliche Religion abgelehnt, so dass niemand ihm die Rolle abnahm, die Tote zu verabschieden. Die Leute schauten ihn erwartungsvoll an, doch er fand keine Worte. Vor dem Tod soll man schweigen, wenn man nicht lügen will.

Nach der ersten Schaufel Erde, die der Friedhofswärter in die Grube warf, drehte René sich um und ging den Kiesweg hinunter. Nach einigen Metern beschleunigte er seinen Schritt und schließlich rannte er an den Gräbern vorbei auf das eiserne Friedhofstor zu.

Man sah ihn später auf einer Bank am Bahnhof sitzen. Ein Mann im schwarzen Anzug mit einem Gesicht, wie aus Beton gegossen.

4

Der Sommer kam früh, blieb nicht, kam erneut, diesmal heiß und wuchtig. Mittags flimmerte die Luft, die Straßen blieben menschenleer und im Radio wurden Rekordtemperaturen durchgegeben. René sah auf die leere Straße hinaus, beobachtete, wie das Licht auf den gegenüberliegenden Dächern tanzte und die Menschen den Schatten der Häuser folgten. Kraftlos ließ er die Tage dahingehen, ging nicht ans Telefon, las keine Zeitung und öffnete keinen Brief. Wurde der Schmerz zu stark, trank er, bis sich seine Augen schlossen. Manchmal zitterten seine Hände, manchmal war seine Zunge schwer und belegt wie Sandpapier, manchmal blieb er bis in den Nachmittag hinein im Bett liegen. Eines Tages wurde er unter seinem ungewaschenen, nach Urin stinkenden Bettzeug wach und sein ganzer Körper schmerzte. Der Schmerz saß so tief in seinen Knochen, dass es ihm erst nach einer Stunde möglich war, aufzustehen.

Als er sich im Spiegel ansah, schämte er sich.

»So weit hast du es also kommen lassen.«

Und für einen Augenblick sah er Ruth hinter sich im Spiegel. Sie schaute ihn mitleidig an. René ließ kaltes Wasser über seinen Nacken laufen. Vielleicht hatte er Glück, und sie war bereit, noch ein wenig auf ihn aufzupassen.

René wusch sich, bezog das Bett neu, steckte die leeren Flaschen in den Müll, räumte auf, putzte und trat schließlich auf die Straße in die Abendsonne. Er beschloss, von vorn zu beginnen.

Das Haus war für ihn allein viel zu groß. Er verlor sich in den Räumen, verirrte sich zwischen den Etagen. Oft wusste er nicht, wo er sich aufhalten sollte. Jede Ecke kam ihm beliebig vor. Ob er sich auf den Stuhl am Küchentisch setzte oder im Musikzimmer in den großen Sessel am Fenster, oder sich auf dem Sofa ausstreckte, machte keinen Unterschied. Kein Wunder, dass in verlassenen Zimmern Geister hausten. Sie nährten sich von den ungenutzten Dingen.

Um Abhilfe zu schaffen, ließ er in die Lokalzeitung eine Annonce setzen: Untermieter für möblierte Zimmer gesucht. Der Mann am Telefon fragte ihn, für welchen Zeitraum die Anzeige geschaltet werden solle. René war unentschlossen. Schließlich stimmte er dem vorgeschlagenen Zeitraum von mehreren Wochen zu.

Schon am selben Abend fand er den Sessel am Fenster gemütlich. Auch fesselte ihn das Buch, das er aus einem der vielen Regale genommen hatte. Ruth war eine begeisterte Leserin gewesen und hatte im Laufe der Zeit eine beachtliche Bibliothek angelegt. Er hatte vor Jahren mit dem Lesen aufgehört. Die Worte anderer Schriftsteller hatten geschmerzt, ihn daran erinnert, dass er nicht dazugehörte. Doch an diesem Abend als das Tageslicht ein wenig versöhnlicher als üblich in die Nacht überging, fand er Ablenkung in den Sätzen, die eine Schauergeschichte vor ihm ausbreitete. Er überlegte kurz, ob er die Anzeige stornieren sollte, entschied sich aber, zuerst einmal abzuwarten. Am nächsten Morgen hatte er die Angelegenheit schon vergessen.

5

René fing an, Leute zu befragen. Er wollte verstehen, was geschehen war. Es war vielleicht noch einzusehen, dass alte Menschen gehen mussten, da die Welt ansonsten schnell überbevölkert wäre – obwohl auch in diesem Gedanken kein Trost zu finden war und die Gnadenlosigkeit der Natur furchtbar erschien – dass jedoch junge Menschen starben, war ein Skandal, wie es Canetti in seinen Erinnerungen ausgedrückt hatte. Die Antworten auf seine Frage hielt René in einem Oktavheft fest.

Die erste Antwort erhielt er auf der Geburtstagsfeier seiner Großtante Martha. Die ganze Woche über war es drückend schwül und stickig gewesen, doch an diesem Sonntag wehte eine frische Brise.

Gegen Mittag war das Haus voller Gäste, die sich angeregt unterhielten, Hände schüttelten, lachten und sich gegenseitig auf die Schulter klopften. Schon lange hatte man sich nicht mehr getroffen und es kam zu großen Wiedersehensszenen. Sogar ein alter Streit wurde beigelegt. Eine filmreife Versöhnung, mit Umarmung, Tränen und dem Applaus der Familie.

Kinder spielten in der Küche und in der Weite des Treppenhauses. Die Erwachsenen scherzten und unterhielten sich bei Braten, Bier und Rotwein. Marthas Enkelin Judith flirtete in der Küche mit dem jungen Andreas, der gerade seine Lehre als Zimmerer angefangen hatte, während Kuchen und Torten angeschnitten und Sahne geschlagen wurde. Es roch nach Cognac und Zucker.

Im Garten hatten die Mädchen ein Tennisfeld aufgebaut und veranstalteten ein Turnier gegen die Jungen. Das Publikum saß auf Holzstühlen und feuerte die Favoriten an. Die Kleinsten verteilten selbst gemachte Limonade. Andreas wurde vermisst und war einfach nicht aufzufinden. René sah, wie Judith ihren Lippenstift nachzog und ihr Haar ordnete, und musste lächeln.

Im Wohnzimmer stimmte Martha ein altes Lied von Hildegard Knef an. Ein junger Musikstudent, eigens für den Nachmittag engagiert, begleitete sie auf dem Klavier. Alle hörten gebannt zu. Trotz ihres biblischen Alters hatte Martha eine kräftige Stimme.

Plötzlich war Andreas wieder unter den Gästen. Sofort wurde er von der Turnierleiterin in den Garten geschleppt. René beobachtete das Spiel vom Balkon aus. Andreas spielte unkonzentriert und vergab viele Chancen. Das enttäuschte Publikum buhte.

Später traf René seine Großtante in der Küche an, wie sie ungeniert mit dem Finger den letzten Rest des Schokoladenpuddings aus der Glasschüssel naschte. Unvermittelt fragte er, warum die Menschen ihrer Ansicht nach starben. Die Großtante wischte sich die Schokolade vom Mund, setzte sich, überlegte, während sie die letzten Spuren der Creme von ihren Fingern ableckte, und antwortete schließlich: »Man stirbt jung, wenn man das Haus verlässt. Draußen in der Welt, im Zug, auf der Arbeit, stirbt man früh. Ganz jung endet man, wenn man seine Heimat verlässt. Die Leute, die zu Hause im Bett sterben, sterben alle alt. Etwa mein Bruder, dein Großonkel Herbert, der hat seine Wohnung nur dann verlassen, wenn er musste. Das Geschäft war unten im Souterrain, der Garten war nicht groß. Die meiste Zeit seines Lebens war er mit seiner Frau in der Küche, schaute zu, wie sie kochte, hörte Radio oder las ihr aus der Zeitung vor. Und wie alt ist er geworden? Zweiundneunzig Jahre. Er starb, weil er unbedingt auf seine alten Tage noch die Loreley sehen wollte, die Hitze auf dem Schiff, die Kletterei, das hat sein Herz nicht mitgemacht. Ich hatte ihn gewarnt, er wollte nicht hören. Schau mich an, heute feiern wir meinen Fünfundachtzigsten. Und ich habe noch ein paar Jahre vor mir – das spüre ich. Die Familie deiner Frau kam aus dem Süden, ihre Eltern sind früh gestorben, und sie blieb auch nicht im Haus wie ein vernünftiger Mensch, nein, sie hat Karriere gemacht und ist für ihre Arbeit ständig unterwegs gewesen. Sie war jung, sie glaubte, sie könnte es riskieren, aber nein, es erwischt immer die, die nicht da bleiben, wo sie hingehören. Denk an all die jungen Leute, die in den Krieg gezogen sind.«

»Aber es können doch nicht alle da hocken bleiben, wo sie schon sind.«

»Warum nicht?«

»Die Menschen wollen sich doch bewähren.«

»Was soll gut daran sein, sich zu bewähren?«

Unerwartet stürmten Kinder in den Raum. Es polterten Räder, Spielzeugautos und Ziehenten über den Holzboden und erstickten Renés Antwort im Ansatz. Er trat in den schattigen Flur, nahm das Oktavheft aus seiner Manteltasche, setzte sich auf die Holzbank neben der Garderobe und schrieb Marthas Antwort nieder. Unbemerkt schlich sich die kleine Sofia heran, trat leise hinter René und lugte über seine Schulter.

Die nächste Antwort fiel profaner aus. Der Apotheker, ein drahtiger Mann mit kräftigem dunklem Haar, überlegte nicht lange. René hielt in seiner Hand die Packung Schmerztabletten, die er als Alibi gekauft hatte.

»Weil man nicht die richtigen Mittel hat.«

»Was meinen Sie damit?«

»Sehen Sie, das Mittel gegen Ihre Kopfschmerzen halten Sie in den Händen. Haben Sie eine Magenverstimmung, gibt man Ihnen ein anderes. Kennt man die Ursache, kennt man das Mittel dagegen.«

»Aber man kennt die Ursache nicht.«

»Darum hat man kein Mittel dagegen.«

»Unsinn!« Die Frau des Apothekers, ebenfalls im weißen Kittel, trat hinter einem Regal hervor. »Hören Sie nicht auf meinen Mann. Er glaubt daran, dass die Welt durch Chemie gerettet werden kann. «

»Und Sie, was glauben Sie?«

»Ich weiß es natürlich nicht, aber ein amerikanischer Schriftsteller – an den Namen kann ich mich gerade nicht erinnern – hat einmal gesagt, dass die meisten Menschen an gebrochenem Herzen sterben.«

»An gebrochenem Herzen?«

»Sie meint, an einem Herzinfarkt«, mischte sich ihr Mann ein.

»Nein, an gebrochenem Herzen, das war der Titel des Buchs. Es hat mich als junges Mädchen sehr beeindruckt. Ich fand, darin steckte viel Wahrheit.«

»Ich glaube, von dem Buch habe ich gehört«, sagte René und verabschiedete sich. Ein Glöckchen bimmelte, als er die Tür hinter sich schloss. Durch die großen Schaufenster sah er die beiden in ihren hellen, streng gebügelten Kitteln hinter der wuchtigen Holztheke stehen zwischen Hustenpastillen, farbigen Packungen und bernsteinfarbenen Glasgefäßen. Sie blickten ihm fragend nach. René eilte, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße. Ein Wagen bremste scharf. René bemerkte es nicht, so sehr beunruhigte ihn der Gedanke, Ruth sei an gebrochenem Herzen gestorben. Unerträglich die Vorstellung, sie sei unglücklich gewesen.

Ärgerlich war die Antwort des Gemeindepfarrers. Einige Hundert Meter weiter, die Straße hinunter, ragte dessen Kirche in den Himmel. Der Mann hatte keine Zeit, er eilte zu seinem Auto, eine große schwarze Limousine, die auf dem Bürgersteig parkte.

»Weil Gott es so eingerichtet hat.«

»So eingerichtet?«

Er war schon an seinem Wagen und schloss die Tür auf.

»Er holt uns zu sich in seiner Güte.«

Die Tür fiel zu, der Motor sprang an. Von den Stufen des Kirchenportals aus sah René dem Wagen nach.

»Aber das hieße ja, dass er uns zuerst ausgesetzt hätte.«

Der Glaube an eine Welt danach ist nichts anderes als das kindliche Verlangen nach einem schützenden Vater. Ein Vater, der einen rettet, wenn man sich verirrt und in der Weite verloren hat. Ist aber der Vater allwissend, kennt den Anfang und das Ende, warum lässt er es zu, dass man sich verirrt? Weil er einem die Freiheit lässt, sich abzuwenden; und wer sich abwendet, wird bestraft, so ist das mit Vätern. Ruth hatte André Gides Erzählung über die Rückkehr des verlorenen Sohns geliebt. Sie hätte es sicherlich nicht gutgeheißen, dass René wie ein unwissender Firmling zum Pfarrer geeilt war, um sich die immer gleichen Antworten abzuholen.

Mit dem Entschluss, von nun an einen großen Bogen um dieses Gebäude zu machen, ging er die Stufen hinunter. Auf der Straße kam ihm eine lärmende Schulklasse entgegen. Schutz suchend, stellte er sich hinter einen der Bäume, die vor dem Pfarrgelände die Straße säumten. Lautstark wie ein Schwarm schnatternder Wildgänse zogen die Kinder an ihm vorbei. Über ihm in den Baumkronen kam Wind auf, und vom Fenster im ersten Stock des Mietshauses an der Ecke beobachtete eine junge Frau den traurigen Mann in seinem beigefarbenen Regenmantel.

Der Wirt hinter der Theke spülte das leere Glas aus, nahm ein neues aus dem Regal hinter sich und ließ das Bier langsam hineinlaufen.

»Weiß nicht, hab’ bis jetzt nicht darüber nachgedacht.«

Der einzige andere Gast, der sich an diesem Abend die Kneipe mit René teilte, kehrte von der Toilette zurück, kämpfte im Gehen noch mit dem Reißverschluss seiner Hose, setzte sich endlich auf den Hocker, sah sein frisch gezapftes Bier, freute sich und nahm einen tiefen Schluck.

»Schwer zu sagen, wenn ich es mir so recht überlege«, sagte er. »Sterben müssen wir alle.«

Er nahm sich Zeit, trank einen weiteren Schluck. Zur Stärkung stellte der Wirt ihm einen Schnaps hin.

»Bei uns in der Familie«, fuhr er fort, »hat man immer gesagt, wenn einer kommt, muss auch einer gehen. Tür rein und Tür raus. Zum Beispiel, als der Wilfried geboren worden ist; ein paar Wochen später starb Onkel Heinz. Das war so. Da hat meine Mutter gesagt, Tür rein, Tür raus. Man muss Platz machen für die, die da kommen.«

Der Wirt nickte.

»Der Dr. Seifert kam doch immer gern Samstagsabend nach der Messe auf ein Bierchen rein. Das war die einzige Zeit, in der er von seiner Frau freibekam, die ging immer zu ihrer Schwester, um Schnittmuster auszutauschen und ein bisschen zu tratschen.«

»Ist schon lange her«, antwortete der Gast und ließ den Inhalt des Glases mit einem Schluck in seinem Mund verschwinden.

»Stimmt, ist schon lange her«, sagte der Wirt. »Der lebt ja auch längst nicht mehr. Ich hatte gerade die Kneipe von meinem Vater übernommen, damals ging das Geschäft noch gut. Die Leute kamen, um ihr Bier zu trinken und zu schwatzen, da brauchte man keine Show oder Pay-TV. Tische, Stühle und frisch gezapftes Bier, das reichte.«

»Damals hat sich das ganze Viertel hier getroffen«, wusste der Gast. »An den Doktor Seifert kann ich mich noch gut erinnern. Ein feiner Kerl. Überhaupt nicht eitel. Obwohl, an der Uni, da hatte der viel zu sagen.«

»Wenn man verbraucht ist, hört man auf zu leben, behauptete der Doktor Seifert«, erzählte der Wirt weiter und schaute René eindringlich an. »Als seine Frau gestorben war, auch ganz plötzlich, nach ein paar Tagen im Bett, weil sie sich nicht so wohlfühlte, da hat er gesagt, sie wäre ganz einfach aufgebraucht gewesen. Jeder hat ein bestimmtes Maß an Leben in sich, so wie ein Glas gefüllt ist, und irgendwann ist das Leben in einem einfach aufgebraucht und der Mensch stirbt, ganz simpel.«

»Weißt du«, nun hatte der Gast eine Erleuchtung, »ich glaube, man stirbt, weil man nicht mehr gebraucht wird. Alles existiert, weil es gebraucht wird, und stirbt, wenn es sich überholt hat. Weil es nutzlos geworden ist für die anderen, für die Natur.«

»Auch die Jungen?«

»Auch die Jungen!«, sagte der Gast.

6

Der Gedanke ließ René nicht mehr los. Er versuchte sich mit dieser Antwort abzufinden, obwohl es ihm schwerfiel, zu akzeptieren, dass die Liebe, auch seine Liebe zu Ruth, gegen den Verschleiß der Lebenskraft hilflos war.

Aber da blieb noch die Frage nach dem sogenannten unnatürlichen Tod, dem gewaltsamen Ende. Die Nachrichten waren voll davon. Schon morgens zum Frühstück waren sie da, die Toten dieser Welt. Während er seinen Kaffee trank, erklärte eine ruhige Stimme, dass sich in Kabul ein Mensch in die Luft gesprengt und zwei Kinder, die zufällig vorbeigingen, mit ins Nichts gerissen hatte. Die Zeitungen waren voller Meldungen von Autofahrern, die auf dem Nachhauseweg ums Leben kamen. Er gewann die Überzeugung, er müsse diese Tode festhalten und sortieren.

Die Wand im Flur war unlängst frisch gestrichen worden. Die abgehängten Bilder lagen noch gestapelt auf dem Tisch. René begann in der Nische direkt neben der Garderobe. So würde er die Toten im Auge haben, wenn er die Wohnung verließ oder betrat. Genau auf Kopfhöhe begann er mit einem Filzstift das jeweilige Datum zu notieren, daneben schrieb er den Ort und das Ereignis, das zum Tode geführt hatte, sowie – wenn sie erwähnt wurden – die Namen der Opfer. Die meisten Toten hatten jedoch keinen Namen. Daher stand neben dem Ort meistens nur, »ein Erwachsener, zwei Kinder« oder »zehn Personen, darunter ein Deutscher« oder »25 Menschen, darunter auch Frauen und Kinder«. Zum Schluss versah er die Information mit einem Kreuz.

Schon nach einer Woche wurde der Platz in der Nische für die gewaltsamen Tode zu eng, und die Aufzeichnungen wucherten über die angrenzende Wand. Besonders in der Mittagssonne, wenn das Sonnenlicht durch die Küche schräg in den langen Gang fiel, hoben sich die schwarzen Kreuze klar und deutlich von der weißen Wand ab. Sie erinnerten an ein Muster auf einem Sommerkleid.

7

Schließlich fand er in der Zeitung eine Notiz, die ihn erschütterte. In der Rubrik »Meldungen aus aller Welt« wurde berichtet, dass in Brüssel eine achtzigjährige Frau ihren Mann mit einem Stock erschlagen hätte. Ihr Mann sei hingefallen und habe nicht mehr die Kraft aufgebracht, allein aufzustehen. Da habe sie einen Stock genommen und ihn totgeschlagen. Danach sei sie wieder ins Bett gegangen.

Schon am darauffolgenden Tag wurde unter der Überschrift »Täter entkam trotz Videokontrolle« von einer anderen Gewalttat berichtet. In einer Tiefgarage hatte man einen jungen Mann erschlagen neben seinem Wagen vorgefunden. Die Videoaufzeichnung offenbarte die Scheußlichkeit. Der Mann, dessen Namen die Zeitung nicht nannte, hatte sich wohl vorgebeugt, um einen Hinterreifen zu überprüfen. Der Motor seines Wagens lief schon. Wahrscheinlich war er ausgestiegen, weil ihm etwas Außergewöhnliches aufgefallen war. Der Tod war gekommen, während der Fahrer niederkniete und die Reifen überprüfte. Die Aufzeichnung zeigte nur einen grauen Schatten, schnell, leise und gemein. Ohne vom Fahrer bemerkt zu werden, hatte sich der Täter hinter ihn gestellt, mit einer Eisenstange ausgeholt und den Kopf des Opfers zerschmettert. Bevor der Täter floh, legte er die Stange neben den leblosen Körper. Soweit man feststellen konnte, wurde nichts gestohlen. Über den Mörder, wie auch über das Motiv für die Tat, tappten die Behörden im Dunkeln.

Verstört legte René die Zeitung beiseite, ging zum Fenster, schaute in den Garten hinaus, wo der Kirschbaum blühte. Dem Artikel hatte er entnommen, dass nun eine Frau Witwe war und ein kleiner Junge vaterlos. In Gedanken war der Mann wohl bei seinem Termin oder bei seiner Frau gewesen, vielleicht auch tatsächlich nur beim Gummibelag seines Autoreifens. Eventuell dachte er über die Kosten für eine Neubereifung nach. Mit einem Schlag hörte alles auf. Eine junge Frau stirbt in einem Feinkostladen, ein alter Mann auf dem Boden vor seinem Bett, ein junger Kerl neben seinem Auto in der Tiefgarage, jetzt, in diesem Augenblick, würde wohl ein Patient im Krankenhaus um sein Leben ringen und hier in der Nachbarschaft, jemand in seinem Bett sterben – hoffentlich nicht einsam und allein.

Auf der Fensterbank lag eines der Bücher, die er in Ruths Bücherregal gefunden hatte – ein Band über die französischen Surrealisten. Eine Stelle hatte sie unterstrichen, den Ausruf des Dichters Apollinaire auf dem Totenbett: »Ich bin noch nicht fertig.«

Die Sonne schien durch das Fenster und wärmte seine Haut. Er legte das Buch beiseite und hielt seine Hände ins Licht. Ruth hatte seine Hände gemocht und davon gesprochen, wie ebenmäßig sie seien. Er beschloss, seine Fingernägel maniküren zu lassen, vielleicht sogar zu lackieren. René hatte es immer geschätzt, wenn Ruth sich die Mühe gemacht und glänzenden Lack aufgetragen hatte. Ihre Lieblingsfarbe war ein dunkles Violett gewesen.

Ein Schatten schob sich vor das Sonnenlicht und René schaute auf. Doch die Sonne schien ihm in die Augen, und er senkte den Blick, versuchte, inmitten des Flimmerns etwas zu erkennen. Schließlich sah er sie. Ruth stand unten im Garten, neben dem Kirschbaum, sah hoch, lächelte und winkte. Er schloss die Augen für eine lange Zeit. Als er sie schließlich wieder aufschlug, war sie verschwunden. Vor ihm lag der gepflegte Garten, mit seinen Sträuchern, Bäumen und blühenden Beeten, und doch schien er leer und unbelebt. Mitten auf dem Rasen hingen Ruths Blusen an der Wäschespinne. Wind bauschte den Stoff zu kleinen Segeln auf. Über den Dächern türmten sich Wolken auf. Bald würde es regnen.

8

René ging hinunter in den Garten, um die Wäsche abzunehmen. Er versuchte die Erinnerung an Ruth abzustreifen, sagte sich, dass das Sonnenlicht Scherze mit ihm getrieben habe. Trotzdem überquerte er den Rasen und ging zu der Stelle, wo sie gestanden hatte. René inspizierte das Gras beim Kirschbaum. Natürlich war nichts zu entdecken. Die Rinde des Baumes fühlte sich unter seiner Hand knochig und alt an. Der Gärtner hatte davon gesprochen, dass es sich um ein Prachtexemplar seiner Art handele. Uralt, doch noch voller Kraft. An den Zweigen hingen rosarote Blüten. Eine heimische Kirsche war das nicht, das wusste er. Er konnte noch nicht einmal sagen, ob der Baum Früchte trug.

Die weißen Blusen an der Wäschespinne dufteten angenehm nach Gras und frischer Luft. Später musste er sich von ihrer Kleidung trennen, wollte er nicht zum Sonderling werden. Doch jetzt noch nicht, noch wusch er ihre Blusen und Röcke, bügelte sie anschließend und legte sie sorgfältig gefaltet in ihre Kommode.

Als er das letzte Kleidungsstück in den Korb legte, öffnete sich die Hintertür des Hauses. Gleichzeitig brach die Sonne durch die Wolken und tauchte den Garten in helles Gelb. Für einen Augenblick glaubte René, dass Ruth aus dem Dunkel des Türbogens in den Garten trat, dann erschien die Figur eines Kindes neben einer Frauengestalt und die Illusion verschwand. Dort im hellen Sonnenlicht des späten Nachmittags stand eine Fremde; eine junge Frau mit langem Haar, hübsch, vielleicht sogar schön, doch zurückhaltend im Auftreten. Etwas war falsch an dem Kleid, das sie trug, und das altmodische Blumenmuster passte nicht zu einer Frau in diesem Alter. Das Kind neben ihr steckte in einem viel zu großen Hemd und einer dreckigen Jeans. Das Haar des Mädchens war ungewaschen und in der linken Hand hielt es einen roten Kinderkoffer, dessen Lack an einigen Stellen abgeblättert war.

Die Frau blieb in der Tür stehen und sah ihn mit prüfendem Blick an, während das Kind seinen Koffer abstellte und einen Satz von der untersten Treppenstufe in den Garten machte.

»Herr Sander? Wir kommen wegen der Anzeige!«

René nahm den Wäschekorb unter den Arm und ging den beiden entgegen. Die junge Frau blieb weiter auf der obersten Stufe der Treppe stehen, die Augen weiter streng auf René gerichtet.

»Wie sind Sie ins Haus gekommen?«

»Die Haustür war nur angelehnt«, sagte das Mädchen.

René stellte den Korb ins Gras, streifte seine Hand an seinem Hemd ab. Der Händedruck der jungen Frau war kurz aber fest. René bemerkte den Dreck unter ihren Nägeln. Auch sie schien dringend ein Bad gebrauchen zu können.

»Sie kommen wegen der freien Zimmer?«

Die Frau nickte.

»Sie heißt Gertrud und ich bin Katharina«, sagte das Mädchen. »Wir sind schon ziemlich lange unterwegs«, das Kind ergriff seine Hand, »und es wäre nett, wenn Sie uns eine Chance geben würden.«

»Ach, sei ruhig«, zischte die junge Frau, »Herr Sander vermietet seine Zimmer bestimmt nicht an uns, nur weil wir nett darum bitten.«

René schaute in das bleiche Gesicht des Kindes.

»Wann hast du das letzte Mal gegessen?«

»Gestern Abend«, sagte das Kind.

Die junge Frau sah das Mädchen wütend an.

»Ich meine heute Mittag«, sagte Katharina, doch dann verließen sie die Kräfte und Tränen rollten ihre Wangen hinunter.

»Ich denke, Katharina«, sagte René, »dann sollten wir zuerst einmal dafür sorgen, dass du etwas zu essen bekommst. Und vielleicht hat deine Schwester doch Unrecht. Vielleicht vermiete ich die Zimmer, weil ihr nett darum gebeten habt.«

»Die japanische Kirsche …«

Die junge Frau zeigte auf den Baum.

»Ein schöner Baum, nicht wahr, wo er jetzt blüht«, sagte René.

»Seltsam die Blüten, so spät, wo wir schon im Juni sind.«

9

In aller Stille saß das Mädchen am Kopfende des langen Küchentischs und aß genüsslich den Apfelkuchen, den René in einer Blechdose aus dem Schrank geholt hatte. Die Bewegungen, mit denen Katharina die Kuchenstücke auf ihrem Teller zerteilte und in ihrem kleinen Mund verschwinden ließ, waren verblüffend schnell, dabei sicher und präzise. Kein Stück fiel von der Gabel. Auch blieb der Platz um den Teller frei von Krümeln. Ausgehungert wie sie war, schaute sie nicht von ihrem Teller auf, trank lediglich zwischen den Bissen einen Schluck Wasser, sprach aber nicht.

»Gibt es Kaffee?«

Die junge Frau war ungeniert durch die große Wohnung flaniert. Sie hatte Bücher aus dem Regal genommen, Bilder an den Wänden genau betrachtet, war mit den Fingern über Möbel gewandert und hatte die Verschlüsse von Karaffen geöffnet, um an ihrem Inhalt zu schnuppern. Nun folgte sie dem Duft von frischem Kaffee in die Küche.

»Und? Haben Sie sich entschieden? Sind wir für Sie geeignete Untermieter?«

»Setzen Sie sich doch.«

Gertrud zog einen Stuhl zu sich heran.

»Der Kaffee riecht sehr gut – benutzen Sie eine Mühle? Gibt es noch Kuchen?«

Katharina stand auf. Sie war plötzlich ganz bleich und sah sehr müde aus.

»Darf ich mich etwas hinlegen?«, fragte sie.

»Das hat sie oft, zuerst schlägt sie sich den Bauch voll, dann muss sie sich hinlegen.«

»Die Couch ist im Musikzimmer«, sagte René. »Brauchst du eine Decke?«

René brachte das Kind in den mit Bücherregalen, Bildern, Notenständern und Instrumenten gefüllten Raum. Seit ihrer Kindheit hatte Ruth Cello gespielt, nach Einschätzung ihrer Musikerfreunde mit viel Können. Menschen aus den verschiedensten Ecken des Landes riefen an und baten darum, mit an Ruths Wohnzimmerkonzerten teilnehmen zu dürfen. Manchmal wurden die Abende mit einem altmodischen Tonband aufgezeichnet, manchmal gab es ein ausgewähltes Publikum. Obwohl sie für ihr Cellospiel allerorts Lob erhielt, fand René keinen Gefallen an ihrem Spiel. Ihm erschien ihre Art, mit dem Instrument umzugehen zu kontrolliert, zu genau und ohne die Bereitschaft, etwas von sich zu verraten. Sie war die Mathematikerin unter ihren Musikerfreunden gewesen.

»Ich spiele keinen Blues und schreibe keine Romane«, hatte sie zu ihm gesagt. »Dort wird fehlendes Können durch Leidenschaft ersetzt.« Ihm war bewusst, auf wessen Romane sie anspielte und er musste ihr zustimmen. So hatte René an den Konzertabenden immer nur die Gäste bewirtet und sich anschließend in die oberen Räume zurückgezogen, wo die Musik nur noch ein dünnes Echo ihrer selbst war. Der letzte Konzertabend hatte nur einen Tag vor ihrem Tod stattgefunden. René hatte nicht die Kraft aufgebracht, die Notenständer abzubauen. An jenem Abend war Ruth nach dem Konzert zu ihm in sein Dachzimmer gekommen und hatte verkündet, dass es keine weiteren Hauskonzerte geben würde. Sie wolle nicht mehr spielen, wenn er es nicht würdigen könne. René hatte ihr nicht geglaubt, auch wenn sie ihre Ankündigung mit einem Kuss besiegelte. Wahrscheinlich hatte sich einer der Musiker über ihre dominante Spielart beschwert und deshalb war der Kreis im Streit auseinandergegangen. Doch nun standen ihre Instrumente, die Noten, das Tonbandgerät mit den Bändern, auf denen ihre Stimme und ihre Musik festgehalten waren, ungenutzt wie sinnloses Spielzeug in dem großen Wohnzimmer herum. Eine Mahnung an sein Misstrauen, das, einem Stachel gleich, die Erinnerung an ihren letzten gemeinsamen Abend vergiftete.

Katharina schlief sofort ein und René deckte sie zu. Als er wieder die Küche betrat, stand Gertrud am Fenster und bestaunte den Garten. Die leere Kaffeetasse stand auf der Fensterbank. Sie leckte sich Zucker und Kuchenreste von den Lippen.

Regen, sanft und leicht, lief in dünnen Streifen am Fensterglas herunter. Die feuchte Luft trug Wärme wie eine volle Frucht mit sich und trieb einem den Schweiß auf die Stirn. In der Ferne entlud sich mit dumpfem Grollen ein Gewitter. René hatte plötzlich das Verlangen, neben die junge Frau zu treten und die obersten Knöpfe ihres Kleides zu öffnen. Ihre Brüste, zu denen eine bunte Modekette verlockend den Weg wies, glichen einer Erinnerung an längst vergangene Jugendtage.

»Was wollen Sie mit der Wand erreichen?«

Sie deutete auf die Namen und Kreuze im Hausflur.

»Vielleicht dem Tod einen Schrecken einjagen.«

»So wie man früher die Wintergeister mit Lärm und schrecklichen Masken vertrieb?«

»Ich zeige Ihnen die Zimmer.«

Sie lächelte.

»Ich wusste, wir können bleiben«, sagte sie.

10

Der Raum war unangetastet. René hatte es sich angewöhnt, auf dem Sofa im Arbeitszimmer zu schlafen. Das Schlafzimmer in der dritten Etage war Ruths Domizil gewesen. Ein Vorhang trennte den Umkleideraum vom Schlafbereich. Die Wandschränke waren bis zum letzten Regal gefüllt mit ihrer Kleidung, und in den Schubladen der Spiegelkommode befanden sich Schmuck und Schminke. René hatte es nicht geschafft, Bürsten und Kämme, die auf der polierten Oberfläche der Kommode lagen und in denen noch Büschel ihres Haares steckten, wegzuräumen. Er lüftete täglich und wechselte wöchentlich die Bettlaken, ansonsten ließ er den Raum unberührt.

Gertrud öffnete keck die Schränke, prüfte die Stoffe, nahm einzelne Stücke heraus und breitete sie auf dem üppigen Bett aus. Ruth hatte klassische Schnitte bevorzugt. Verspieltes war kaum zu finden. René bemerkte den Blick der jungen Frau. Gertrud gefiel offensichtlich der Wohlstand, der sich vor ihr ausbreitete.

»Darf ich?«

René nickte.

»Aber bitte seien Sie achtsam.«

Neugierig öffnete sie die Schubladen der Wandschränke. Sachte nahm Gertrud ein Seidenunterhemd heraus, breitete es auf der Kommode aus.

»Ihre Frau hat fast dieselbe Größe wie ich.«

»Sie können die Sachen nicht haben.«

»Wo ist sie? Haben Sie sich getrennt?«

»Sie ist nicht da.«

»Kommt sie bald zurück?«

»Nein, sie kommt nicht wieder.« Er blickte nieder. René wollte diese junge Frau, die Ruths Wäsche in ihren Fingern hielt, als wären sie Waren am Verkaufsstand, nicht im Spiegel der Kommode sehen. Er schämte sich, dass er sie noch vor einigen Minuten attraktiv gefunden und er ihr erlaubt hatte, in Ruths Sachen zu wühlen. Was war bloß in ihn gefahren? Hatte ihn die Einsamkeit so anfällig für Verführung gemacht? Raubte ihm die Sehnsucht nach weiblicher Nähe jegliche Würde? Er war dieser jungen Frau schon nach kurzer Zeit ausgeliefert. Es wäre besser, er würde sie und das Kind, das unten auf dem Sofa schlief, einfach vor die Tür setzen; dann hätte er wieder seine Ruhe, wäre allein mit seinen Träumen vom Tod.

Er nahm das Seidenhemd und den Büstenhalter aus ihren Händen, und legte die Sachen zurück in die Schublade.

»Wer sind Sie? Und wie sind Sie auf die Annonce gestoßen?«

»Nun, die Wohnung stand in der Zeitung. Ist sie denn nicht frei?«

»Und das Kind?«

»Sie ist meine kleine Schwester.«

»Das soll ich Ihnen glauben?«

»Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Für, sagen wir, hundert Euro, ziehe ich die Wäsche Ihrer Frau an, und Sie dürfen mich genau betrachten.«

René öffnete eine weitere Schublade, tat so, als kramte er die Kleidungsstücke zurecht. Er schämte sich ob des Verlangens, das ihn augenblicklich erfasste. René erinnerte sich an das Gefühl, das er vor Jahrzehnten verspürt hatte, als er als junger Kerl zum ersten Mal die Ziellinie nach dem Tausend Meter Lauf erreichte. Erschöpfung, Stolz, aber auch die Gewissheit, das Schlimmste hinter sich zu haben.

Er saß auf einem der kleinen Sessel und sah zu, wie sie, in einem bunten Sommerkleid, mit tiefem Dekolleté und weitem Rückenausschnitt, auf und ab ging. Er bat sie, die Arme zu heben und sich zu strecken. Sie hatte kräftige Arme, nicht dick oder schwammig, aber muskulös. Auch Beine und Bauch waren trainiert. Sicherlich trieb sie regelmäßig Sport.

»Sie sollten sich die Achseln rasieren. Es würde Ihnen stehen«, sagte er.

»Kennen Sie den alten Hitchcock-Film?«

»Machen Sie sich über mich lustig?«

»Sie leben ein sehr einsames Leben, nicht wahr?«

»Bitte drehen Sie sich um.«

»Beim nächsten Mal rasiere ich mir vorher die Achseln.«

»Was macht Sie sicher, dass es ein nächstes Mal gibt?«

»Sie lächeln.«

»Sie sind sehr schön, aber das Kleid stand Ruth besser«, sagte René und stand auf.

11

Katharina schlief noch. Der Tag verschwand hinter den Giebeln der gegenüberliegenden Häuserfront. René zog dem Mädchen vorsichtig die Schuhe aus. Ihre Socken waren löchrig und dreckige Zehen schauten hervor. Auch hatte ihre Jeans dünne Stellen. René sah sich die Hände des Kindes genauer an. Die Nägel waren schmutzig und auf dem Unterarm fanden sich Schrammen und blaue Flecken. Wer auch immer sie war, sie hatte sicherlich einiges durchgestanden. Morgen müsste man sie baden und auf Wunden untersuchen. Vielleicht wäre es besser, einen Arzt zu rufen. René schob ein Kissen unter ihren Kopf und drückte die Decke fest an ihren Körper. Er zog die Vorhänge zu, sperrte die nächtliche Straße mit ihren Neonlampen aus und schaltete die Wandleuchte neben dem Bücherregal an. René ließ die Tür zum Flur ein Stück geöffnet, ging hinüber zur Küche und nahm eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank.

Die Schritte der jungen Frau tönten auf der Treppe. Das Haus war alt und riesig. Drei Etagen, Keller und ein ausgebautes Dachgeschoss; hohe Räume mit weiten Türen und einem mächtigen Holztreppenhaus, das Arbeits-, Gäste-, Spiel-, Musik- und Wohnzimmer miteinander verband. Ruth war in diesem Haus geboren, und nach dem frühen Tod ihrer Eltern hatte sie alleine inmitten dieser riesigen Ansammlung von Gegenständen gewohnt. Jede Ecke, jede Fuge, jedes Möbelstück, all die Bücher und Bilder, die Fenster und die Aussicht, waren Teil ihres Lebens gewesen. Dann war René eingezogen und Stück für Stück hatte sie Teile ihres Palastes abgegeben. Die kleine Bibliothek in der zweiten Etage wurde zu seinem Arbeitszimmer. Das große Wohnzimmer durfte er nach einigen Jahren mitgestalten und ein Heimkino im Dachgeschoss einrichten. Nur die Bilder, die an allen Wänden wie in einem Museum hingen, waren nicht verhandelbar gewesen. Nach einigen Jahren waren die Zimmer dann nicht mehr einzig und alleine Ruths Räume; einer nach dem anderen ergab sich seiner Hartnäckigkeit, und irgendwann war das Haus bereit gewesen, ihn als weiteren Bewohner aufzunehmen. Das Haus gewöhnte sich schließlich an René. Als Ruth starb, klammerte sich das Haus an ihn, suchte seine Stütze, so als wäre es sich plötzlich seinen überproportionalen Ausmaßen bewusst geworden. Es brauchte ihn, um auf eine vernünftige Größe schrumpfen zu können. René hielt sich zumeist in der Küche und im Arbeitszimmer auf. Mitunter nutzte er das Heimkino im Dach oder zog sich mit einem Buch ins Wohnzimmer zurück. Mit der Zeit wurden das Haus und René sich einig. Die Leere, die Ruths Tod in die Existenz beider geschlagen hatte, ließ sich durch die Beschränkung besser ertragen. Nun jedoch war dieses fragile Gleichgewicht durch die Ankunft der Frau und des Kindes gefährdet. Das Haus ahnte wohl, dass erneut all seine Räume genutzt werden sollten und ächzte und stöhnte unter den ungewohnten Schritten der jungen Frau.

Gertrud erschien mit einem freudigen Lächeln im Türrahmen. Sie trug Ruths Morgenmantel; ihr Haar war nass und ihre Wangen gerötet. Sie sah frisch wie der Morgen aus; quicklebendig, aller Anstrengungen entledigt.

»Ich habe schnell geduscht und mich im Spiegel bewundert«, sagte sie. »Schließlich sind Sie nicht der Einzige, der diesen Körper schön findet.«

Diese forsche Offenheit brachte ihn auf angenehme Art und Weise durcheinander. Er war wieder der Schuljunge, der sich auf der Aschenbahn auf den Wettlauf mit Dehnübungen vorbereitete, als unerwartet seine Sportlehrerin sich vor ihm hockte und die Hand auf seine Schulter legte. Er hatte ihre Wärme gespürt und ihr Haar hatte nach Aprikosen geduftet. Der schmale Ausschnitt ihres T-Shirts war ganz nahe gerückt. Vor der kleinen Schlucht zwischen den Brüsten baumelte die Trillerpfeife. »Entspann dich und atme ruhig«, hatte die Lehrerin damals gesagt, »dann hast du eine Chance.«

Jahrzehnte später hatte sich dieses Gefühl wieder eingestellt, als er Ruth zum ersten Mal begegnete. Es war ein Winternachmittag und unten am Fluss war die Kälte kaum zu ertragen gewesen. Ruth hatte neben einem Baum gestanden, dessen karge Äste wie dünne Finger in den Himmel ragten. Die Sonne stand hoch am Himmel, wärmte jedoch nicht. Ruth trug einen roten Mantel und keine Mütze, sodass ihr langes schwarzes Haar vom Wind zerzaust wurde. Sie betrachtete ihn genau. Wie die Hand der Sportlehrerin durchbrach ihr Blick jegliche Distanz. Er hörte auf, eine beliebige Person zu sein, die ihr zufällig begegnet war. René spürte förmlich, wie sie ihn auswählte. Er ließ die Brüstung los, von der aus er die Schiffe auf dem Fluss betrachtet hatte und wollte an ihr grußlos vorbeigehen, doch ihrem Blick entkam er nicht.

»Kennen wir uns?«

»Ich glaube ja«, hatte sie geantwortet und sich bei ihm eingehakt, und tatsächlich war diese Geste so selbstverständlich wie ein Handschlag gewesen.

»Jetzt, da klar ist, dass wir bleiben, hole ich mal unsere Sachen aus dem Wagen«, sagte Gertrud.

»Sie sind mit dem Auto unterwegs?«

»Ja, gestern in der Stadt angekommen. Die Nacht verbrachten wir auf einem Parkplatz. Furchtbar, sage ich Ihnen. Zum Glück haben wir Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen.«

»Ich hatte keine Adresse angegeben, nur die Telefonnummer.«

Sie lächelte verschmitzt. Mit einem Knacken verschwand das Kerngehäuse des Apfels in ihrem Mund.

»Der Mann bei der Zeitung war nett«, sagte sie.

»Wer sind Sie?«

Sie schaute verwundert.

»Das sehen Sie doch.«

Es war klar, dass er dieser jungen Frau nicht gewachsen war. Zu lange war er mit seinen Erinnerungen und seiner Trauer alleine gewesen.

»Wir werden uns schon kennenlernen«, sagte sie. »Haben Sie Geduld.«

René nickte.

»Ja, Sie haben recht. Mit der Zeit werden wir uns sicherlich kennenlernen.«

Sie ließ ihn in der Küche zurück. Ihre Schritte hallten durch den Flur, dann schlug die Haustür zu. Der Lärm war angenehm. René war froh, dass die beiden da waren, froh, dass dieses riesige Haus nun mit mehreren Bewohnern umgehen musste. Der Rest würde sich ergeben.

Er schritt zuerst durchs Musikzimmer, dann durch das zweite Wohnzimmer, dann durch den Flur, vorbei an der Wand der Toten; dort blieb er stehen, ging wieder zurück, als müsste er die Wohnung neu vermessen; abstecken, wo er sein Leben bisher verbracht hatte, ein Leben, das plötzlich vorüber zu sein schien. Schließlich betrat er wieder die Küche und setzte sich an den Tisch. Gut – von nun an war er nicht mehr alleine.

12

Auf den Tag folgte ein melancholischer Sommerabend. Eine warme Brise drang durch das offene Küchenfenster. Das Kläffen eines Hundes war zu hören, verstummte, gab Raum für sanfte Stimmen – irgendwo dort draußen saßen Menschen auf dem Balkon, bei Bier und Wein, und bestaunten das Abendgesicht der Stadt. Der Garten mit der japanischen Kirsche war in Zwielicht getaucht. In der Ferne erklangen weitere Geräusche, das Grollen eines Motors, das Schlagen einer Tür, das Klacken von Schuhen auf warmem Asphalt. Nach einiger Zeit erkannte René Umrisse in der Dämmerung; Tische und Stühle auf den Balkonen der gegenüberliegenden Häuser, den Schuppen am Ende des Rasens, den Baum in der Mitte. Jemand, in einem anderen Haus, hinter einem anderen Fenster schaltete eine Lampe an, und René glaubte dort unten, neben dem Baum, Ruth stehen zu sehen. Sie betrachtete neugierig das neu belebte Haus vom Garten aus. Dann erlosch das Licht wieder.

Gertrud hatte die obersten Knöpfe ihrer Bluse geöffnet, fischte mit einem Taschentuch Schweißperlen aus ihrem Ausschnitt. Ihre nackten Beine baumelten über der Armlehne des Sessels. Mit einem hellen Klacken purzelten ihre Sandalen auf den Boden. Sie schloss die Augen vor Müdigkeit oder Wohlbefinden. Er schenkte ihr ein frisches Glas gekühlten Weißwein ein.

»Probieren Sie den, der ist sehr angenehm bei solchen Temperaturen.«

»Ich habe keine Ahnung von Wein.«

»Umso besser – es gibt Tage, da sollte man trinken, um sich zu berauschen.«

»Wir werden nicht lange bleiben, eigentlich sind wir nur auf der Durchreise.«

»Wohin?«

Seit Langem hatte er sich nicht mehr so heiter gefühlt. Erneut bedrängte ihn die Vorstellung, ihre Bluse ganz aufzuknöpfen und ihre Brüste zu streicheln. Das Verlangen war so stark, dass er Mühe hatte, sie nicht immerzu anzustarren.

»Zum Meer, doch vorher müssen wir noch jemanden besuchen.«

Sie beugte sich vor, stellte ihr Glas unbeholfen auf den Boden. Wein schwappte über, hinterließ wie Regen nasse Tropfen auf dem Parkett.

»Ich muss müde sein, der Wein steigt mir zu Kopf.«

Sie stand auf, strich mit den Fingern ihr Haar zurück, versuchte mit den nackten Füßen in die Sandalen zu schlüpfen. Sie schwankte ein wenig, vielleicht spielte sie aber auch nur mit seinen Blicken. »Gute Nacht«, sagte sie und verabschiedete sich – wie eine Schauspielerin von der Bühne – mit einer Verbeugung.

Einige Stunden später weckte ihn eine Stimme. Zuerst war er nur verwirrt, dann erinnerte er sich. Katharina lag noch immer schlafend auf der Couch. Sie musste im Schlaf gesprochen haben. René erhob sich aus dem Sessel, in dem er die Hälfte der Nacht verbracht hatte, trat zum Fenster, zog die Vorhänge ein wenig zur Seite und blickte hinaus. Die Straße war leer, wie ausgestorben, kein Wagen, kein Mensch – nichts. Einzig die elektrische Anzeige an der Straßenbahnhaltestelle verfolgte das Fortschreiten der Zeit. Ein heller Streifen über den Straßendächern kündigte den kommenden Morgen an.

Vorsichtig nahm er die Schlafende auf seinen Arm und trug sie die Treppe hinauf. Die Tür zu Ruths Schlafzimmer war weit geöffnet. Langsam trat er näher – es war schon lange her, dass jemand dieses Zimmer benutzt hatte. Gertruds Kleidung lag ausgebreitet auf dem Boden, sie selber war vergraben unter Stoff, einzig ein nacktes Bein schaute heraus. Behutsam legte er das Kind auf der anderen Seite des Bettes ab. René setzte sich auf den Stuhl und betrachtete die schlafende Frau. Vorsichtig zog er die Decke so weit zurück, dass Kopf und Schulter frei lagen. Der Verzicht auf den körperlichen Teil der Liebe wurde ihm in diesem Moment schmerzhaft bewusst. Nie hatte er daran geglaubt, dass es sinnvoll sei, die Begierde zu verleugnen oder zu zügeln. Im Gegenteil – er hatte Ruth geliebt und das schloss die Begierde selbstverständlich mit ein. Die Liebe ist ein durstiges Wesen. Alles andere war Betrug und Faulheit.

Die warme Haut der jungen Frau war nur wenige Zentimeter entfernt. Selbstverständlich berührte er sie nicht. Sanft schloss er die Tür und ging auf Zehenspitzen die Treppe hinunter zum Arbeitszimmer. Er zog sich aus, legte sich auf das Sofa, das ihm seit Monaten als Bett diente, und zog die karierte Decke über seinen nackten Körper. Die Müdigkeit kam wie eine Befreiung. Er dachte an Gertrud, glaubte noch den Duft ihrer warmen Haut zu riechen. Kurz bevor er einschlief, hörte er Ruth seinen Namen rufen. Ihre Stimme drang durch das gekippte Fenster aus dem Garten zu ihm hinauf.

13

René erwachte, weil ihm fröstelte. Er musste die Decke in der Nacht abgeworfen haben. Gertrud saß auf dem Bettrand und sah ihn an. Sie war frisch geduscht, ihr Haar war noch feucht, und Wassertropfen liefen an Hals und Schulter herunter. Sie trug Ruths kurzen, dunkelroten Morgenmantel. Ungeniert fiel ihr Blick auf seine Nacktheit. Er wollte sich nicht bedecken. Er genoss das Gefühl, ihrem Blick ausgeliefert zu sein. Zu lange hatte ihn niemand mehr betrachtet. René schloss die Augen, erinnerte sich an den vierzehnjährigen Jungen, der er einst gewesen war, und der stolz seine frisch erwachte Männlichkeit präsentierte. In jenen Tagen war sein Körper unüberlegt in alle Richtungen geschossen. Arme und Beine waren zu lang, der Kopf schien einfach auf den Hals gepfropft, Finger wie Essstäbchen – bewegte er sich, glich er einer Marionette, die hilflos staksig vorwärts stolperte.