9,99 €

Mehr erfahren.

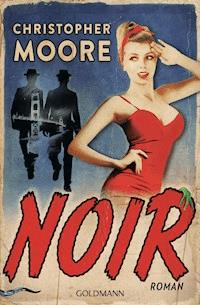

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In San Francisco verschwinden die Seelen der Toten – um sie zu retten, braucht Charlie Asher einen todsicheren Plan ...

In San Francisco gehen seltsame Dinge vor sich: Die Seelen der Toten verschwinden einfach im Nichts, statt ins Jenseits zu gelangen. Sie dort sicher hinzugeleiten, war eigentlich der Job des Totenboten Charlie Asher. Doch der kann diese Aufgabe schon länger nicht mehr erfüllen, und sein Nachfolger Alphonse Rivera hat seinen Auftrag monatelang ignoriert – ohne dass etwas Schreckliches geschehen wäre. Doch dann nimmt das Unglück seinen Lauf, und die Welt droht im Chaos zu versinken. Nur Charlie und seine Freunde können sie jetzt noch retten. Aber dazu brauchen sie einen Plan – einen todsicheren Plan ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 527

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Buch

Charlie Ashers Job als Totenbote war es, die Seelen der Sterbenden einzufangen, damit sie sicher ins Jenseits gelangen. Doch nun kann er diese Aufgabe nicht mehr erfüllen, denn seine eigene Seele ist in einem winzigen Körper aus Fleischfetzen und einem Krokodilskopf gefangen. Und sein Nachfolger Alphonse Rivera hat den Auftrag monatelang ignoriert – ohne dass etwas Schreckliches geschehen wäre. Doch dann wird er plötzlich von einer kleinen schreienden Rachegöttin angegriffen. Jetzt können nur noch Charlie und seine Freunde die Welt vor dem Chaos retten. Aber erst einmal brauchen sie einen Plan, um Charlies Seele wieder in einen menschlichen Körper zu schleusen …

Weitere Informationen zu Christopher Moore sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.

CHRISTOPHER MOORE

Ein todsicherer Plan

ROMAN

Deutsch von Jörn Ingwersen

PROLOG

(aus: Das Große Bunte Buch des Todes: Erstausgabe)

1. Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden auserwählt, als Tod zu agieren. Es ist ein mieser Job, aber irgendjemand muss ihn erledigen. Ihre Aufgabe besteht darin, Seelenträger – sogenannte Seelenschiffchen – von Toten und Sterbenden zu beschaffen und sie dem nächsten Leib zuzuführen. Sollte es fehlschlagen, wird Finsternis über die Welt kommen und das Chaos regieren.

2. Seit einer Weile existiert der Luminatus, der Große Tod, nicht mehr, der das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel wahrte. Seither versuchen die Mächte der Finsternis, aus der Tiefe aufzusteigen. Nur Sie allein stehen noch zwischen diesen Mächten und dem Untergang der kollektiven Menschenseele. Vermasseln Sie es nicht.

3. Um die Mächte der Finsternis aufzuhalten, brauchen Sie einen harten Bleistift und einen Kalender, vorzugsweise nicht einen mit kleinen Kätzchen. Bewahren Sie diesen stets in Ihrer Nähe auf, wenn Sie schlafen.

4. Namen und Zahlen kommen von allein. Die Zahl zeigt an, wie viele Tage Ihnen noch bleiben, um die Seelenschiffchen zu beschaffen. Verspäten Sie sich nicht. Die Schiffchen erkennen Sie am roten Leuchten.

5. Erzählen Sie niemandem, was Sie tun, sonst werden die Mächte der Finsternis etc. pp.

6. Möglicherweise sind Sie nicht zu sehen, wenn Sie Ihren Pflichten als Tod nachgehen, also passen Sie auf, wenn Sie eine Straße überqueren. Sie sind nicht unsterblich.

7. Suchen Sie keine Mitstreiter. Zaudern Sie nicht, was Ihre Pflichten angeht, sonst vernichten die Mächte der Finsternis alles, was Ihnen am Herzen liegt.

8. Sie bringen niemandem den Tod, Sie verhindern nicht den Tod, Sie sind ein Diener des Schicksals, nicht sein Agent. Bleiben Sie auf dem Teppich.

9. Lassen Sie unter keinen Umständen ein Seelenschiffchen in die Hände der Unterwelt fallen – denn das wäre von Übel.

ERSTER TEIL

Hab keine Furcht

Alle vor dir sind gestorben

Du kannst nicht bleiben

So wie ein Kind nicht im Mutterleib bleiben kann

Lass hinter dir, was du kennst

Was du liebst

Lass hinter dir den Schmerz und das Leid

So ist der Tod.

Das Buch vom Leben und Sterben

(Das Tibetische Totenbuch)

1

Tag der Toten

Es war ein kühler, stiller Novembertag in San Francisco. Alphonse Rivera, ein schlanker dunkler Mann von fünfzig Jahren, saß hinter dem Tresen seines Buchladens und blätterte im Großen Bunten Buch des Todes. Das altmodische Glöckchen über der Tür bimmelte, und Rivera blickte auf, als der Kaiser von San Francisco, eine große, zerzauste Gewitterwolke von einem Mann, in den Laden wankte, gefolgt von seinen treuen Hunden Bummer und Lazarus, die mit einiger Dringlichkeit wufften und wedelten, um dann herumzuwetzen wie zottelige Secret-Service-Agenten, die den Laden filzten für den Fall, dass hinter den Stapeln arglistige Attentäter oder fleischhaltige Pizzen lauerten.

»Die Namen müssen notiert werden, Inspektor«, verkündete der Kaiser. »Damit sie ja nicht der Vergessenheit anheimfallen!«

Das konnte Rivera nicht aus der Reserve locken, und doch griff seine Hand automatisch zur Hüfte, wo früher seine Waffe gesteckt hatte. In fünfundzwanzig Jahren als Cop war ihm diese Reaktion zur Gewohnheit geworden, doch lag seine Waffe mittlerweile sicher im Safe. Unterm Tresen verwahrte er einen Elektroschocker, eine Stun Gun, die er in dem ganzen Jahr seit der Eröffnung seines Buchladens nur beim Staubwischen in die Hand genommen hatte.

»Welche Namen?«

»Na, die Namen der Toten natürlich«, sagte der Kaiser. »Ich brauche einen linierten Folianten.«

Rivera stand von seinem Hocker auf und legte die Lesebrille auf den Tresen neben sein Buch. Augenblicklich waren Bummer, der Boston-Terrier, und Lazarus, der Golden Retriever, bei ihm hinterm Tresen, Ersterer auf den Hinterbeinen stehend und aus hoffnungsvollen Glupschaugen aufblickend in Anbetung der Götter aller Leckerlis, eines Pantheons, in den er Rivera zu erheben bereit war, wenn auch nur unter einer Bedingung.

»Ich habe nichts für euch«, sagte Rivera, als müsste er sich dafür rechtfertigen. »Ihr zwei dürftet nicht mal hier drinnen sein. Hunde verboten.« Er deutete auf ein Schild an der Tür, das nicht nur nach draußen zeigte, sondern außerdem in einer Sprache verfasst war, die Bummer nicht lesen konnte, was auch für alle anderen Sprachen galt.

Lazarus, der hinter seinem Kameraden hockte, hechelte friedlich und wandte sich ab, um Rivera weitere Peinlichkeiten zu ersparen.

»Schnauze!«, sagte Rivera zum Retriever. »Dass er nicht lesen kann, weiß ich selbst. Er wird mich einfach beim Wort nehmen müssen.«

»Inspektor?« Der Kaiser strich seinen Bart glatt, schüttelte den Kragen seines schmuddeligen Mantels aus und machte sich bereit, einem Bürger in Not Beistand anzubieten. »Dass Lazarus nicht sprechen kann, wisst Ihr aber auch.«

»Noch nicht«, sagte Rivera. »Aber er sieht aus, als hätte er was zu sagen.« Der Excop seufzte, bückte sich und kraulte Bummer zwischen den Ohren.

Bummer ließ es sich gefallen, sank auf alle viere und wuffte. Du hättest mein Gott werden können, dachte er, mein Held, aber jetzt werde ich mich an meilenweise Hundehaufen berauschen müssen, um den Mief deines Unvermögens aus der Nase zu kriegen… Oh, das fühlt sich aber hübsch an! Ach, wie nett. Du bist mein neuer bester Freund.

»Inspektor?«

»Ich bin kein Inspektor mehr, Hoheit.«

»Und doch ist ›Inspektor‹ ein Titel, den Ihr Euch durch gute Dienste erworben habt. Er wird für immerdar der Eure sein.«

»Für immerdar«, wiederholte Rivera lächelnd. Die hochherrschaftliche Ausdrucksweise des Kaisers hatte ihn schon immer amüsiert, denn sie erinnerte ihn an eine edlere, vornehmere Zeit, die er selbst nie erleben durfte. »Ich habe eigentlich nichts dagegen, dass mir der Titel anhängt, hatte ich doch gehofft, mit dem Job könnte ich auch all die sonderbaren Vorkommnisse hinter mir lassen.«

»Sonderbare Vorkommnisse?«

»Ihr wisst schon. Ihr wart doch dabei. Diese Kreaturen unter den Straßen, die Totenboten, die Höllenhunde, Charlie Asher – Ihr wisst nicht mal, welcher Tag heute ist, und trotzdem …«

»Heute ist Dienstag«, sagte der Kaiser. »Ein guter Mann, dieser Charlie Asher – ein tapferer Mann. Hat sein Leben für die Menschen unserer Stadt geopfert. Auf ewig werden wir seiner gedenken. Doch fürchte ich, dass uns die sonderbaren Vorkommnisse erhalten bleiben.«

»Nein, tun sie nicht«, sagte Rivera überzeugter, als ihm zumute war. Bitte gehen Sie weiter. Nicht stehen bleiben. Dass heute Día de los Muertos war, der Tag der Toten, hatte ihn bereits voll Sorge zu der Schublade geführt, um Das Große Bunte Buch des Todes hervorzuholen, doch war er nicht gewillt, sich nun auch noch von anderer Seite darauf stoßen zu lassen. Akzeptiere einen Albtraum, und du gibst ihm Macht, hatte mal jemand zu ihm gesagt. Vielleicht dieses gruselige Gruftimädchen, das für Charlie Asher gearbeitet hatte. »Ihr sagtet, Ihr bräuchtet einen linierten Folianten?«

»Um die Namen der Toten zu notieren. Sie sind mir gestern Nacht erschienen, Hunderte von ihnen, und sie haben mir aufgetragen, ihre Namen niederzuschreiben, damit sie nicht der Vergessenheit anheimfallen.«

»Im Traum?« Davon wollte Rivera nichts hören. So rein gar nichts. Mittlerweile war es ein Jahr her, seit das alles passiert war, seit er das Große Buch mit der Anweisung zum Handeln bekommen und diese ignoriert hatte. So weit, so gut.

»Letzte Nacht lagerten wir bei den Waschräumen am St.-Francis-Yachtclub«, sagte der Kaiser. »Die Toten schwebten übers Wasser heran wie der Nebel. Sie gaben sich recht energisch.«

»Tja, so sind sie hin und wieder«, sagte Rivera. Der Kaiser war ein wirrer alter Mann, ein liebenswerter, großherziger und rechtschaffener Spinner. Unglücklicherweise hatten sich manche seiner spinnerten Beteuerungen in der Vergangenheit als zutreffend erwiesen, und genau das löste die Beklemmungen aus, die Rivera in seiner Brust spürte.

»Dann sprechen die Toten also auch zu Euch, Inspektor?«

»In fünfzehn Jahren bei der Mordkommission lernt man zuzuhören.«

Der Kaiser nickte väterlich und drückte Riveras Schulter. »Wir schützen die Lebenden, doch sind wir offenbar auch dazu auserkoren, den Toten zu dienen.«

»Ich führe keine Folianten, aber ich könnte Euch ein paar hübsche Tagebücher zeigen.«

Rivera führte den Kaiser zu einem Regal, in dem er stoff- und ledergebundene Blankobücher unterschiedlichster Größen aufbewahrte. »Wie viele Tote sollen denn registriert werden?« Irgendwas im Umgang mit dem Kaiser nötigte es einem auf, Dinge zu sagen, die in gewisser Weise widersinnig klangen.

»Alle«, erwiderte der Kaiser.

»Dann werdet Ihr ein ziemlich dickes Buch brauchen.« Rivera reichte ihm eine große, ledergebundene Kladde.

Der Kaiser nahm das Buch, blätterte darin herum, strich mit der Hand über den Einband. Er blickte vom Buch zu Rivera, und ihm kamen die Tränen. »Das wäre perfekt.«

»Ihr braucht noch einen Stift«, sagte Rivera.

»Einen Bleistift«, sagte der Kaiser. »Einen harten Bleistift. Darauf haben sie extra hingewiesen.«

»Die Toten?«

Bummer wuffte, mit dem Subtext: »Selbstverständlich die Toten, du baumlanges Hörnchen. Hast du denn nicht zugehört?« Rivera hatte noch immer kein Leckerli aufgetrieben und außerdem aufgehört, ihm die Ohren zu kraulen, also – leck mich.

Lazarus winselte, mit dem Subtext: »Entschuldige, seit ihm die Macht eines Höllenhundes verliehen wurde, ist er ein unerträglicher Großkotz, aber der alte Mann mag ihn. Was soll man machen? Trotzdem könnte es nicht schaden, für deine Freunde ein paar Leckerlis hinterm Tresen zu bunkern.«

»Ja, die Toten«, sagte der Kaiser.

Rivera nickte. »Ich führe keine Bleistifte, aber ich denke, ich könnte Euch aushelfen.« Er trat hinter den Tresen und zog eine Schublade auf. Als das Große Bunte Buch des Todes damals in seinem Briefkasten gesteckt hatte, war er den Anweisungen gefolgt und hatte sich einen Kalender und Bleistifte zugelegt. Einen davon reichte er dem Kaiser, der dessen Spitze inspizierte und ihn dann in den unergründlichen Tiefen seines Mantels verschwinden ließ, wo er ihn höchstwahrscheinlich niemals wiederfinden würde.

»Was schulde ich Euch für das Buch?«, fragte der Kaiser. Er holte mehrere zerknüllte Scheine aus seiner Manteltasche, doch Rivera winkte ab.

»Das geht aufs Haus. Im Dienste der Stadt.«

»Im Dienste der Stadt«, wiederholte der Kaiser. Dann wandte er sich an seine Truppe mit den Worten: »Männer, brechen wir auf zur Bibliothek, um mit unserer Liste zu beginnen!«

»Woher wollt Ihr die Namen nehmen?«, fragte Rivera.

»Na, aus den Todesanzeigen natürlich. Und vielleicht bei einem kleinen Abstecher zum Polizeirevier, um einen Blick auf die Vermisstenanzeigen zu werfen. Gewiss gibt es dort jemanden, der mir helfen wird.«

»Ganz gewiss. Ich werde im Revier an der Vallejo anrufen. Aber mir scheint doch, dass Ihr Euch viel vorgenommen habt. Ihr sagt, Ihr müsstet alle Toten registrieren. Diese Stadt existiert seit hundertsechzig Jahren. Da kommt einiges an Toten zusammen.«

»Ich muss mich missverständlich ausgedrückt haben, Inspektor. Alle Toten – jedoch mit einer gewissen Dringlichkeit, was jene angeht, die im Laufe des letzten Jahres verstorben sind.«

»Im letzten Jahr? Warum?«

Der Kaiser zuckte mit den Schultern. »Weil man mich darum gebeten hat.«

»Ich meine, warum der Schwerpunkt auf das letzte Jahr?«

»Damit die Toten nicht vergessen werden.« Der Kaiser strich über seinen langen, grauen Bart, während er sich zu erinnern versuchte. »Wobei sie verloren gesagt haben, nicht vergessen. Damit sie nicht an die Finsternis verloren gehen.«

Rivera spürte, wie sein Mund trocken wurde und alles Blut aus seinen Wangen wich. Er hielt dem Kaiser die Tür auf und wartete darauf, dass das bimmelnde Glöckchen ihn zu Wort kommen ließ. »Dann viel Glück, Majestät. Ich rufe im Revier an. Man wird Euch dort erwarten.«

»Habt Dank.« Der Kaiser klemmte sich die Lederkladde unter den Arm und salutierte. »Vorwärts, Männer!« Er führte die Hunde aus dem Laden, wobei Bummer seine Pfoten am Teppich abwischte, als müsste er sich des schmutzigen Geschäfts entledigen, das Alphonse Rivera war.

Rivera kehrte an seinen Platz hinterm Tresen zurück und betrachtete das Große Bunte Buch des Todes. Ein stilisiertes Skelett grinste ihn hämisch an, fünf Menschenleichen auf den Knochenfingern aufgespießt, in den heiteren Farben des Totentages.

An die Finsternis verloren? Allein im letzten Jahr?

Rivera hatte die Bleistifte und den Kalender gekauft, ganz wie es im Großen Buch von ihm verlangt wurde, dann jedoch nichts weiter damit angefangen, sondern alles zusammen in die Schublade unter der Kasse gelegt. Und es war nichts Schlimmes passiert. Er hatte friedlich seinen vorzeitigen Abschied von der Polizei genommen, den kleinen Buchladen eröffnet und sich daran gemacht, Bücher zu lesen, Kaffee zu trinken und die Spiele der Giants auf dem kleinen Fernseher im Laden zu verfolgen. Es war rein gar nichts Schlimmes passiert.

Da bemerkte er direkt unter dem Titel des Großen Buches die Worte »Überarbeitete Ausgabe«. Worte, die – da war er sicher – dort nicht gestanden hatten, bevor der Kaiser in den Laden gekommen war.

Er zog die Schublade auf, schob Stifte und anderen Krimskrams beiseite, dann nahm er den Kalender hervor, den er gekauft hatte. Gleich in der ersten Januarwoche standen ein Name und eine Zahl, notiert in seiner Handschrift. Dann noch weitere, im Abstand von einigen Tagen, bis zum Ende des Monats, alles in seiner Handschrift, ohne dass er sich an irgendwas davon erinnern konnte.

Er blätterte weiter. Der ganze Kalender stand voll. Und doch war nichts passiert. Keine der ominösen Warnungen im Großen Buch hatte sich bewahrheitet. Er warf den Kalender in die Schublade zurück und schlug die erste Seite des Großen Buches auf, diese erste Seite, die nicht mehr dieselbe war, seit er sie zum ersten Mal gelesen hatte.

Da stand: »Sie haben es also vermasselt …«

»AAAIIIIIIIIIIIIYYYYYYYY!« Ein schneidendes Kreischen direkt hinter ihm.

Rivera machte einen Satz, einen halben Meter hoch, als er sich dem Kreischen zuwandte, prallte rückwärts gegen die Kasse, die Hand an der Hüfte, die Augen groß, der Atem kurz.

»Santa Maria!«

Eine Frau, gespenstisch dürr, blass wie Magermilch, die schwarzen Lumpen wie zerfetzte Leichentücher, stand da – direkt hinter ihm – keine zwanzig Zentimeter entfernt. Sie roch nach Moos, Rauch und Erde.

»Wie sind Sie …?«

»AAAAAAIIIIIIIIIYYYYYYYYYYY!« Diesmal mitten ins Gesicht. In Panik wich er zurück, rempelte gegen den Tresen, bog sich mit halsbrecherischen Verrenkungen von ihr weg.

»Aufhören!«

Das Gespenst trat einen Schritt zurück und grinste, bleckte blauschwarze Gaumen. »Das ist mein Job, Kleiner. Immerhin bin ich Herold der Verdammnis, oder nicht?«

Sie holte tief Luft, als wollte sie den nächsten Schrei vom Stapel lassen, da zischte es vernehmlich, als die Elektroden des Elektroschockers zwischen ihren Lumpen Halt fanden. Sie sank zu Boden wie ein Haufen feuchter Lappen.

2

Gerüchte um mein Ableben

»Man kann nicht ein einziges Mal eine Nonne orgeln und sich dann bis ans Ende seiner Tage dafür feiern lassen«, sagte Charlie Asher.

»Du lässt dich doch gar nicht dafür feiern«, sagte Audrey. Sie war fünfunddreißig Jahre alt, blass und hübsch, das kastanienbraune Haar zur Seite gekämmt, mit dieser Art von langen, schlanken Gliedern, die einen auf den Gedanken brachten, sie könnte vielleicht viel Yoga machen. Sie machte viel Yoga. »Du gehst ja nie vor die Tür.«

Sie liebte Charlie, aber in dem einen Jahr, das sie zusammen waren, hatte er sich sehr verändert.

Sie saß auf einem Orientteppich im ehemaligen Esszimmer des großen viktorianischen Hauses, welches heute das Buddhistische Zentrum des Diamantwegs beherbergte. Charlie stand in der Nähe.

»Das meine ich ja gerade. So kann ich nicht vor die Tür. Ich muss irgendwas machen, irgendetwas leisten.«

»Du hast schon was geleistet. Du hast die Welt gerettet. Du hast die Mächte der Finsternis besiegt. Du bist ein Held!«

»Ich fühle mich aber nicht wie ein Held. Ich bin vierzig Zentimeter groß, und wenn ich gehe, schleift mein Schwanz durch den Dreck.«

»Tut mir leid«, sagte Audrey. »Es musste schnell gehen.« Sie ließ den Kopf hängen, zog die Knie ans Kinn und verbarg ihr Gesicht. Er war wirklich nicht mehr derselbe. Als sie ihn kennengelernt hatte, war er ein süßer, gut aussehender Witwer gewesen – ein schlaksiger Kerl, der smarte, gebrauchte Anzüge trug und verzweifelt herauszufinden versuchte, wie man in einer Welt, die wirklich ausgesprochen sonderbar geworden war, ganz allein eine siebenjährige Tochter großzog. Jetzt war er nur noch kniehoch, besaß den Kopf eines Krokodils und die Füße einer Ente, dazu trug er eine purpurne, samtene Magierrobe, unter der er seinen Dreißig-Zentimeter-Eumel verbarg.

»Nein, geht schon, geht schon«, sagte Charlie. »Es war ja nett gemeint.«

»Ich dachte, er würde dir gefallen«, sagte Audrey.

»Ich weiß. Und du hast mir ja auch das Leben gerettet. Ich möchte nicht undankbar sein.« Er bemühte sich um ein beruhigendes Lächeln, doch seine achtundsechzig spitzen Zähne und die glasig schwarzen Augen beeinträchtigten die beruhigende Wirkung. Er vermisste seine Augenbrauen, um diese freundlich hochziehen zu können. Er wollte ihren Arm tätscheln, doch die Raubtierkrallen, die sie ihm als Hände gegeben hatte, stachen sie, und sie wich zurück. »Es ist wirklich ein eindrucksvolles Teil«, fügte er eilig hinzu. »Nur leider, also, nicht gerade brauchbar. Unter anderen Umständen hätten wir damit bestimmt beide unseren Spaß haben können.«

»Ich weiß, ich bin eine schlechte Jeannie.«

»Quäl mich nicht, Audrey. Es ist auch so schon schwer genug, ohne dass ich mir dich als Jeannie vorstelle.«

Einmal hatten sie Liebe gemacht, oder besser gesagt: mehrmals in jener Nacht, bevor er gestorben war. Doch nachdem sie seine Seele in diesem kleinen Körper wieder zum Leben erweckt hatte, der aus Tierteilen und Pressfleisch zusammengebastelt war, hatten sie sich darauf geeinigt, sexuelle Aktivitäten zu meiden, weil es unappetitlich wäre und weil er jedes Mal in Ohnmacht fiel, wenn er eine Erektion bekam – aber vor allem, weil es unappetitlich wäre.

»Nein, ich meine, es kommt mir vor, als hättest du dir etwas gewünscht, und ich hätte es dir gewährt, aber du hättest vergessen, die genaueren Umstände zu spezifizieren, und jetzt musst du damit leben.«

»Wann habe ich mir jemals gewünscht, so was zu haben?« Er deutete auf seinen Eumel, der sich unter dem Umhang hervorschlängelte und mit dumpfem Laut auf den Teppich plumpste.

»Du hast heftig fantasiert, als du im Sterben lagst. Ich meine, du hast nicht explizit darum gebeten, aber du hast sehr wohl davon gesprochen, was du alles bereust, und das meiste davon schien mir mit Frauen zu tun zu haben, mit denen du keinen Sex hattest. Also dachte ich mir …«

»Ich wurde vergiftet! Ich hatte den Tod vor Augen!«

Als er in der Kanalisation von San Francisco gegen eine Dreifaltigkeit rabengleicher keltischer Todesgöttinnen namens Morrigan hatte kämpfen müssen, war er von einer Giftklaue getroffen worden, was ihn am Ende das Leben gekostet hatte.

»Na ja, ich musste improvisieren«, sagte Audrey. »Ich hatte seit zwölf Jahren zum ersten Mal wieder Sex, also könnte es sein, dass ich mein Augenmerk ein wenig zu sehr auf das männliche Geschlechtsteil gerichtet habe. Klassische Überkompensation.«

»So wie das mit deinen Haaren?«

»Stimmt was nicht mit meinen Haaren?« Sie betastete ihre Frisur, die in etwa die Form von Hokusais Die Große Welle von Kanagawa besaß und eher auf den Laufsteg einer avantgardistischen Modenschau in Paris als nach San Francisco gepasst hätte, schon gar nicht in ein buddhistisches Zentrum.

»Doch, doch. Stimmt alles«, sagte Charlie. Was hatte ihn nur geritten, von ihren Haaren anzufangen? Er war ein Betamännchen und wusste instinktiv, dass man nur verlieren konnte, wenn es um die Frisur einer Frau ging. Wann immer man sich auf dieses Thema einließ, tappte man in eine Falle. Manchmal kam es ihm vor, als könnte vielleicht die eine oder andere Erkenntnis bei der Übertragung seiner Seele in den neuen Körper verloren gegangen sein, obwohl diese direkt nach seinem Tod vorgenommen worden war. »Deine Haare sind toll«, sagte er, um auf der sicheren Seite zu sein. »Aber du hast selbst gesagt, dass deine Frisur in gewisser Weise eine Überkompensation darstellen könnte, nachdem du dir in Tibet zwölf Jahre lang den Kopf scheren musstest.«

»Möglich«, sagte sie. Sie wollte lieber nicht darauf eingehen. Zum einen stellte es einen deutlichen Rückschritt in der spirituellen Entwicklung einer buddhistischen Nonne dar, sich der Eitelkeit hinzugeben und über den Sitz ihrer Frisur zu jammern. Außerdem hatte sie den Mann, den sie liebte, in einen mickrigen Körper gesperrt, der aus diversen Tierteilen und einem ansehnlichen Block Truthahnfleisch bestand, und sie fühlte sich dafür verantwortlich. Es war nicht das erste Mal, dass sie diese Diskussion führten, und doch brachte sie es nicht übers Herz, sich dieser mit einem lahmen Kung Fu gedisster Frisuren zu entziehen. Sie seufzte. »Ich weiß nicht, wie ich dich in einen richtigen Körper kriegen soll, Charlie.«

Da war sie nun, die ganze Wahrheit, soweit bekannt. Lag dort auf dem Teppich, schlaff und nutzlos wie – na ja – ihr wisst schon.

Charlies Unterkiefer (und davon besaß er reichlich) klappte herunter. Bisher hatte sie immer gesagt, es könnte kompliziert werden, schwierig sogar, aber jetzt … »Als ich anfing, die Seelenschiffchen bei dir und den anderen Totenboten zu kaufen und sie den Hörnchenmenschen einzupflanzen, wusste ich es auch nicht. Ich meine, ich kannte das Ritual, aber nirgendwo stand geschrieben, dass es auch funktionieren würde. Aber das hat es. Also komme ich ja vielleicht noch dahinter, wie es geht.«

Sie glaubte keine Sekunde daran, dass sie dahinterkommen würde. Sie hatte die Seelen direkt von den Schiffchen auf ihre selbst gebastelten Männlein übertragen, mit Hilfe der P’howa-Energie-Projektion, in der Annahme, sie zu retten. Und sie hatte das P’howa des Entsterbens bei sechs todkranken alten Damen angewendet, in der Annahme, ihnen das Leben zu retten, während sie in Wahrheit nur deren Tod hinauszögerte. Sie war eine buddhistische Nonne, die im Besitz der verlorenen Schriftrollen des Tibetischen Totenbuches war, und sie konnte damit Dinge tun, die kein anderer auf der Welt tun konnte, nur das, was Charlie sich von ihr wünschte, das konnte sie nicht.

»Das Problem ist der Körper, stimmt’s?«, fragte Charlie.

»Mehr oder weniger. Ich meine, da draußen laufen wohl genug seelenlose Leute herum, die früher oder später von einem Seelenschiffchen gefunden werden, oder besser, jeder findet seines, aber was wird aus der Persönlichkeit, wenn wir deine Seele erfolgreich auf jemand anderen übertragen und der dann eines Tages auf sein eigentliches Seelenschiffchen trifft?«

»Das wäre wahrscheinlich nicht so gut.«

»Genau. Hinzu kommt, wenn eine Seele ein Schiffchen einnimmt, büßt sie mit der Zeit ihre Persönlichkeit ein. Je länger sie nicht in einem Körper steckt, desto weniger Persönlichkeit besitzt sie, was gut ist. Deshalb lernen wir Buddhisten wahrscheinlich, das Ich loszulassen, um Spiritualität zu erlangen. Was aber würde passieren, wenn ich deine Seele auf jemanden übertrage, der ohne Seele ist und sein Seelenschiffchen bisher noch nicht gefunden hat? Es könnte seine Persönlichkeit auslöschen – oder deine. Ich will dich nicht noch mal verlieren.«

Charlie wusste nicht, was er sagen sollte. Sie hatte natürlich recht. Die Hörnchenmenschen waren erstklassige Beispiele für Seelen ohne jegliche Erinnerung an ihre Persönlichkeit. Bis auf einige wenige, die von Audrey übertragen wurden, als sich die Seelen noch nicht lange im Seelenschiffchen befunden hatten. Es waren wunderliche, kleine Männlein. Sie hatten sich ihre eigene kleine Stadt gebaut, unter der Veranda.

»Telefon«, sagte das Männlein Bob, als es den Raum betrat, im Gefolge ein Dutzend weiterer Hörnchenmenschen von Charlies Größe. Bob war von Audrey mit einem Bobtailkopf versehen worden, der nun über einer knallroten Mini-Beefeater-Uniform thronte, wie sie die Wachen im Tower von London trugen. Er war – von Charlie abgesehen – der Einzige unter den Hörnchenmenschen, der sprechen konnte. Die anderen zischten, schnalzten und grimassierten, um sich verständlich zu machen, aber alle waren in elegante Kostüme gekleidet, die Audrey ihnen geschneidert hatte.

Bob gab das schnurlose Telefon an Audrey weiter, die auf den Lautsprecherknopf drückte.

»Hallo«, sagte sie.

Eine Kleinmädchenstimme sagte: »Ich bin der Tod, Vernichter aller Welten!«

Audrey hielt Charlie den Hörer hin. »Ist für dich.«

Detective Inspector Nick Cavuto, fünfzehn Jahre lang Riveras Partner bei der Polizei von San Francisco, beugte sich über den milchbleichen lumpenschwarzen Haufen, der hinter dem Verkaufstresen von Riveras Laden lag.

»Mir scheint, du hast eine Hexe getötet«, sagte er. »Traurig«, sagte er. »Hunger?«

Er war einsneunzig, wog hundertdreißig Kilo und gab mit einigem Stolz den hartgesottenen Detektiv der alten Schule. Er trug einen Fedora aus den 1940ern und durchweg zerknitterte Anzüge, kaute auf Zigarren herum, die er nie anzündete, und hatte stets einen Totschläger bei sich, den Rivera allerdings noch nie in Aktion gesehen hatte. Im Castro-Viertel, wo Cavuto wohnte, nannte man ihn »Inspektor Bär«. Natürlich nur hinter vorgehaltener Hand.

»Sie ist nicht tot«, sagte Rivera.

»Schade. Ich hatte gehofft, gleich kommen die Munchkins in den Laden und singen den Ding-Dong-Song.«

»Sie ist nicht tot.«

»Wir könnten ein paar Strophen trällern, wenn du willst. Ich fang an. Steigst du ein bei ›Sie isst kein Brot‹?«

»Sie ist nicht tot.«

»Wie lange liegt sie schon da?«

»Ungefähr zwanzig Minuten, dann dreißig Minuten, da hab ich dich angerufen, und dann« – er sah auf die Uhr – »ungefähr fünfzehn Minuten.«

»Sie kommt immer wieder zu sich, und du grillst sie jedesmal?«

»Bis mir was Besseres einfällt.«

»Dir fehlt der Job, stimmt’s?« Cavuto schob seinen Hut aus der Stirn und sah Rivera offen an. »Weißt du, als Mitglied der aktiven Reserve könntest du jederzeit bei mir mitfahren, wenn dir mal wieder danach zumute ist, jemandem Elektroschocks zu verpassen. Wahllos irgendwelche Hippiebräute unter Strom zu setzen ist doch bestimmt schlecht fürs Geschäft. Das Essen geht übrigens auf deine Kappe.«

Als sie noch gemeinsam Dienst geschoben hatten, träumte Cavuto für gewöhnlich schon vom Mittagessen, während er noch beim Frühstück saß.

»Sie ist keine normale Hippiebraut.«

»Stimmt schon, die meisten Leute gehen kurz zu Boden und stehen gleich wieder auf. Die hier ist ziemlich lange weg.«

Rivera zuckte mit den Schultern. »Das ist bisher das einzig Gute an ihr.«

»Du wirst dir irgendwas überlegen müssen. Du kannst sie nicht endlos unter Strom setzen. Irgendwas riecht hier … ist das Scotch?«

»Torf, glaube ich. Ja. Das kommt nicht von der Stun Gun. So riecht sie einfach.«

»Möchtest du, dass ich ihr Handschellen anlege? Dass ich sie mitnehme? Wahrscheinlich könnte ich sie für die Klamotten allein schon einweisen lassen.«

»Ich glaube, es wäre unter Umständen möglich, dass sie ein übersinnliches Wesen ist«, sagte Rivera. Er rieb an seinen Schläfen herum, damit er Cavutos Reaktion nicht sehen musste.

»Wie diese angebliche Vogelfrau, der du angeblich neun Kugeln verpasst hast, woraufhin sie sich angeblich in einen Riesenraben verwandelt hat, der dann angeblich einfach abgeflattert ist? So ungefähr?«

»Sie wollte Charlie Asher töten.«

»Du hast gesagt, sie hätte ihm einen runtergeholt.«

»Die hier ist anders.«

»Nix mit runterholen?«

»Nein, die hier ist ein vollständig anderes Wesen. Die hier hat, soweit ich das sehen kann, keine Klauen. Sie kreischt nur.«

»Und du bist dir sicher, dass sie ein übersinnliches Wesen ist, weil …?«

»Wenn sie kreischt, ist mein Kopf voller Bilder von sterbenden Menschen und anderen Grausamkeiten. Sie ist ein übersinnliches Wesen.«

»Du bist hier das übersinnliche Wesen, du Schwachkopf«, sagte eine weibliche Stimme vom Boden her. Sie setzte sich auf.

Rivera und Cavuto schreckten zurück, letzterer mit leisem Winseln.

»Du bist einer von diesen lausigen Seelensammlern, was? Schleichst wie unsichtbar herum.« Sie strich ihre Haare aus dem Gesicht – ein Zweig fiel auf den Teppich.

»Sie sind nicht von hier, oder?«, fragte Cavuto und tat einfach so, als hätte er eben nicht gewinselt wie ein verschrecktes Hündchen.

»AAAIIIIIIIIIIIIIIIIIYYYYYYYYYYY!«

Als sie aufstand, wichen die beiden immer weiter zurück. Cavuto schüttelte den Kopf, als versuchte er, einen Nebel vor seinen Augen zu vertreiben.

»Siehst du?«, sagte Rivera.

»Können Sie sich ausweisen, Ma’am?«, fragte Cavuto.

»Ich bin Bean Sidhe, du sterblicher Wicht! AHHHHHHIIIIIIYYYY!«

»SSSSSSSSSSSSSST!«, machte der Elektroschocker.

Einmal mehr sank sie zu einem Lumpenhaufen zusammen. Cavuto hatte sich die Stun Gun geschnappt und die Frau eigenhändig ausgeschaltet. Er gab das Ding Rivera zurück, dann ging er in die Knie, löste die Handschellen von seinem Gürtel und legte ihr diese um die schmalen Handgelenke.

»Sie ist ganz kalt.«

»Übersinnlich«, sagte Rivera.

»Da ist sie offenbar nicht die Einzige.« Er nahm den Hut ab, damit Rivera seine fragend hochgezogene Augenbraue sehen konnte.

»Ich bin nicht übersinnlich.«

»Ich richte niemanden. Ich bin kein Richter. Es ist ein traumatisches Erlebnis. Ich weiß noch, wie mir zumute war, als ich überraschend geoutet wurde.«

»Inwiefern war das überraschend? Du bist bei der Pride Parade mitmarschiert, in deiner blauen Ausgehuniform, ohne Hosen, dafür mit einem gelben Suspensorium.«

»Deshalb muss man doch nicht gleich schwul sein. Bullen ohne Hosen hieß das Motto in dem Jahr. Hast du irgendwo Klebeband? Dieses Gekreische ist ja fürchterlich.« Wie stets nahm Cavuto das Leben, wie es kam. Ihn wunderte nichts mehr. Er besaß die Fähigkeit, eine übersinnliche Situation zu leugnen und diese gleichzeitig pragmatisch anzugehen, was auch der Grund war, weshalb Rivera ihn angerufen hatte.

»Du willst ihr den Mund zukleben?«

»Nur bis ich sie im St. Francis habe und sie sediert in einer Gummizelle sitzt. Ich sage denen, dass sie sich selbst zugeklebt hat.«

»Zum St. Francis sind es keine zehn Blocks von hier aus. Schmeiß sie in den Wagen, stell die Sirene an, und du bist da, bevor sie wieder zu sich kommt.«

»Ich habe keine Lust, sie zum Wagen zu tragen, wenn sie – voraussichtlich – ebenso gut selbst laufen könnte.«

»Ich helf dir dabei! Es kann zwanzig Minuten dauern, bis sie wieder zu sich kommt.«

»Dann bleibt dir ja genug Zeit, um uns ein paar Burger zu besorgen.«

»Ich bestell sie schon mal und hol sie gleich ab.«

»Curly Fries. Zwei Doppelte, ohne Tomaten. Du zahlst.«

»Inspektor Cavuto, Ihr seid eine verfressene Mittagshure«, sagte Rivera und griff sich das Telefon.

»Schützen und bedient werden – das Motto der Polizei.« Der große Cop grinste. »Aber vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee, sie zu fesseln. Im Wagen hab ich ein paar Kabelbinder für ihre Füße. Du bestellst unsere Burger!«

Rivera drückte auf den Burger-Button seines Telefons und sah seinem Expartner dabei zu, wie er sich schwerfällig zur braunen Ford-Limousine schleppte, die wie üblich im absoluten Halteverbot stand. Der große Mann klappte den Kofferraum auf und fuhrwerkte darin herum.

Das Mädchen vom Burgerladen meldete sich mit einem munteren: »Polk Street Gourmet Burgers, was kann ich für Sie tun?«

»Also, ich hätte gern …«

SSSSSSSSSST!

Er hörte das Geräusch kaum, spürte nur einen sengend heißen Schmerz, der aus seinem Nacken kam und ihm bis in die Extremitäten schoss. Im sirrenden Wirrwarr seiner Gedanken fiel ihm ein, dass er die Stun Gun auf dem Tresen hinter sich liegen lassen hatte. Als er wieder zu sich kam, kniete Cavuto über ihm.

»Wie lange war ich weg?«

»Zehn, vielleicht fünfzehn Sekunden.«

Rivera rieb sich den Nacken. Offenbar war er beim Sturz gegen die Kante des Tresens geschlagen. Alle Glieder taten ihm weh. Er rollte auf Hände und Knie und sah dorthin, wo die zerlumpte Frau gelegen hatte.

»Weg«, sagte Cavuto. Er ließ die Handschellen vor Riveras Nase baumeln. Sie waren noch geschlossen. »Ich hab das Kreischen gehört, bin reingerannt, sie war weg.«

»Die Hintertür ist verriegelt«, sagte Rivera. »Lauf ihr nach!«

»Das bringt nichts. Die ist weg.«

»Woher kommt der ganze Qualm? Hat sie Feuer gelegt?«

»Nein. Hinterm Tresen ist noch eine Rauchwolke, wo sie offenbar stand, als sie dich gegrillt hat.«

»Oh.«

»Tja«, sagte Cavuto, »du wirst dich an jemanden wenden müssen, der damit mehr Erfahrung hat als ich.« Er hob den Telefonhörer vom Boden auf, hielt ihn an sein Ohr. »Okay, haben Sie die Bestellung mitbekommen? Zwei doppelte Burger, medium, mit allem, außer Tomaten, und Curly Fries.« Er sah Rivera an. »Willst du auch was?«

3

Irgendwas ist mit Sophie

Sophie Asher war sieben Jahre alt. Sie wohnte in San Francisco bei ihren Tanten Jane und Cassie im ersten Stock eines Gebäudes mit Blick auf die Cable Cars in North Beach. Sophie hatte schwarze Haare und blaue Augen, genau wie ihre Mutter, und eine hyperaktive Vorstellungskraft, genau wie ihr Vater, doch waren beide Eltern nicht mehr da, und deshalb sorgten nun ihre Tanten für sie. Außerdem aber auch zwei Witwen, Mrs Ling und Mrs Korjev, die im selben Haus wohnten, und dann noch zwei gigantisch große Höllenhunde namens Alvin und Mohammed, die eines Tages plötzlich in ihrem Kinderzimmer standen, als sie noch ganz klein war. Sie verkleidete sich gern als Prinzessin, spielte mit ihren Plastikpferdchen, aß Käseknusperbällchen und gab hochherrschaftliche Verlautbarungen hinsichtlich ihrer Macht über die Unterwelt und ihre Herrschaft über den Tod von sich, was auch der Grund war, weshalb man sie für eine Auszeit auf ihr Zimmer geschickt hatte, während Tante Jane draußen im Wohnzimmer aufgebracht telefonierte.

Von Zeit zu Zeit schob Sophie ihren Kopf durch die Tür und feuerte eine weitere Salve großspurigen Unsinns ab, denn sie war der Luminatus, verflucht noch mal, und sie würde das letzte Wort haben.

»Ich bin der Tod, Vernichter aller Welten!«, rief sie, wobei ihr Temperament ein wenig durch den Umstand gemindert wurde, dass sich die rosa Schleife, die ihren Pferdeschwanz zusammenhielt, in der Tür verfing, als sie sich wieder in ihr Zimmer zurückziehen wollte.

»Genau das ist das Problem«, sagte Jane ins Telefon. »Sie ist nicht zu bändigen.« Jane war groß und knochig, und sie gestaltete ihr kurzes, platinweißes Haar gern zu den unglaublichsten Formationen, von wütenden Stacheln bis zu weichen Wasserwellen, und zwar durchweg als Kontrapunkt zu den maßgeschneiderten Herrenanzügen, die sie trug, wenn sie in der Bank arbeitete, was sie entweder unfassbar schön oder beängstigend planlos erscheinen ließ. Momentan trug sie einen Tweedanzug mit Hahnentritt-Muster aus der Savile Row, den sie von Charlie geerbt hatte, samt Weste mit Uhrenkette, und dazu zwanzig Zentimeter hohe Lackleder-Pumps in derselben Farbe wie ihre Fliege. Sie hätte auch das Resultat eines Zeitreiseunfalls sein können, bei dem Teile von Doctor Who mit denen eines strippenden Roboters verschmolzen waren.

»Sie ist sieben«, sagte Charlie. »Festzustellen, dass man der Tod ist … das ist für ein Kind nicht leicht. Ich war dreiunddreißig, als ich dachte, ich sei der Luminatus, und ich bin immer noch leicht traumatisiert.«

»Erzähl ihm das mit der Zahnfee!«, sagte Cassie, Janes Frau. Sie stand barfüßig am Frühstückstresen, in Yogahosen und einem übergroßen olivgrünen Leinenpulli, die roten Haare offen, schulterlange Locken – ein Kuschelkätzchen, ein beruhigender Kamillentee im Vergleich zu Janes doppeltem Wodka mit Sarkasmus.

»Schschscht«, machte Jane. Sophie wusste nichts davon, dass Jane mit ihrem Vater sprach. Sie dachte, er sei tot. Charlie hatte es so gewollt.

»Sie kommt nicht gut mit anderen aus«, sagte Jane. »Weil sie irgendwie so ein magisches Wesen ist, sind Erwartungen total unrealistisch, was andere … magische Wesen angeht. Neulich hat sie einen Zahn verloren …«

»Auuuutsch«, sagte Charlie.

»Auuuutsch«, sagte Bob, und sämtliche anwesenden Hörnchenmenschen, die sich um den Lautsprecher des Telefons versammelt hatten wie um einen Geschichtenerzähler am Lagerfeuer, gaben unterschiedlichste auuutsch-ähnliche Laute von sich.

»Leider hat die Zahnfee an diesem Abend vergessen, eine Münze unter Sophies Kopfkissen zu verstecken …«

Bei »Zahnfee« schoss Sophies Kopf hinter der Tür hervor. »Die Schlampe kriegt so was von aufs Maul, die kann sich schon mal warm anziehen! Mich zockt keiner ab!«

Jane deutete mit dem Zeigefinger auf Sophie, bis diese sich in ihr Zimmer verzog und die Tür zumachte.

»Siehst du?«

»Wo hat sie das her? So reden doch keine kleinen Kinder.«

»Sophie schon. Sie hat erst vor Kurzem damit angefangen.«

»Als ich noch am Leben war, hat sie nicht so geredet. Irgendwer muss es ihr beigebracht haben.«

»Ach, du hast also kein Problem damit, dass sie plötzlich die Inkarnation des Todes ist, ohne auch nur in der Sesamstraße je davon gehört zu haben, aber der kleinste Kraftausdruck, und schon ist alles meine Schuld.«

»Das habe ich doch nicht gesagt. Ich meinte nur …«

»Es liegt an Jane«, rief Cassie vom anderen Ende des Raumes her.

»Du bist eine hinterfotzige Lesbe.«

»Siehst du?«, sagte Cassie. »Sie hat ein loses Mundwerk.«

»Ich zeig dir gleich mal loses Mundwerk, Cassie. Wer hat denn heutzutage noch Bargeld in der Tasche? Ich wollte dem Kind den Zahn am nächsten Tag bezahlen. Sophies Erwartungen sind einfach unrealistisch.«

»Was soll ich denn tun?«, fragte Charlie. »Ich kann sie ja schlecht in ihre Schranken weisen.«

»Genau das ist der Punkt: Niemand kann sie in ihre Schranken weisen.«

»Angst vor Mietzi?«, fragte Charlie. Als Sophie gerade sprechen lernte und Charlie ihr Dutzende und Aberdutzende Haustiere mitgebracht hatte, von Hamstern über Goldfische bis hin zu fauchenden Kakerlaken, die allesamt nach wenigen Tagen tot waren, fand er eher zufällig etwas heraus: Sobald Sophie auf ein Lebewesen deutete und das Wort »Mietzi« sagte, wurde besagtes Lebewesen umgehend leblos. Als dies zum ersten Mal passierte, mit einem kleinen Kätzchen im Washington Square Park, war das ein Schock gewesen, doch beim zweiten Mal, nur Minuten später, als Sophie auf einen alten Mann deutete und das gefürchtete M-Wort sprach, woraufhin dieser auf der Stelle tot umfiel, nun, da war es dann zum Problem geworden.

»Ich bin mir nicht sicher, ob sie das M-Wort noch weiß«, sagte Jane. »Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob sie nicht vielleicht ihre – du weißt schon – ihre Kräfte eingebüßt hat.«

»Wie kommst du darauf?«

Jane sah zu Cassie hinüber, auf der Suche nach Beistand. Der zierliche Rotschopf nickte. »Sag es ihm.«

»Die Höllenhunde sind weg, Charlie. Als wir gestern Morgen aufstanden, waren sie nicht mehr da. Die Tür war noch abgeschlossen, alles an seinem Platz, aber die Hunde waren weg.«

»Also hat Sophie niemanden mehr, der sie beschützt?«

»Doch. Cassie und ich beschützen sie. Ich kann ziemlich macho werden, und Cassie kann dieses Karate für Langsame.«

»Tai-Chi«, sagte Cassie.

»Das hat doch nichts Kämpfen zu tun!«, sagte Charlie.

»Erklärt habe ich es ihr …«, sagte Cassie.

»Okay, ihr zwei müsst die Wauwis finden! Und ihr müsst rausfinden, ob Sophie noch im Besitz ihrer Kräfte ist. Vielleicht kann sie sich ja auch selbst beschützen. Mit der Morrigan hat sie damals jedenfalls ziemlich kurzen Prozess gemacht.« Charlie hatte die Rabenfrau in eine unterirdische Grotte unterhalb von San Francisco gejagt und dort gegen sie gekämpft, als plötzlich die kleine Sophie mit Alvin und Mohammed aufgetaucht war und das Vieh mit einer einzigen Geste mehr oder weniger in Staub verwandelt hatte. Leider jedoch nicht rechtzeitig genug, um Charlie vor dem Gift der Morrigan zu schützen.

»Also, ich werde nicht zulassen, dass sie einfach so jemanden miezt«, sagte Jane. »Das dürfte wohl das Einzige sein, bei dem deine Erziehung Früchte trägt.«

»Das stimmt überhaupt nicht«, sagte Cassie. »Sie benutzt eine Serviette und sagt immer bitte und danke.«

»Versucht es doch mal!«, sagte Charlie. »Probiert es aus!«

»An Mrs Ling? Mrs Korjev? Dem Postboten?«

»Nein, natürlich nicht. Nicht an einem Menschen. Vielleicht an einem Labortier.«

»Darf ich dich daran erinnern, dass die meisten deiner Freunde Labortiere sind?«

»Hey!«, sagte Bob.

»Nicht die«, sagte Charlie. »Ich meine ein Tier, das keine Seele hat.«

»Wie soll ich mir da sicher sein? Ich meine, guck dich an …«

»Da hast du wohl recht«, sagte Charlie.

»Willkommen im Buddhismus!«, sagte Audrey, die sich in die Ecke zurückgezogen hatte, um den Hörnchenmenschen genügend Platz zu lassen, damit sie sich ums Telefon drängeln konnten.

»Das ist jetzt keine Hilfe!«, rief Jane.

»Ihr müsst die Höllenhunde finden!«, sagte Charlie. »Die beiden werden Sophie beschützen, egal, was passiert.«

»Und wie soll ich das bitte anstellen? Soll ich Plakate mit ihrem Bild verteilen? Entlaufen: zwei unkaputtbare 700-Kilo-Hunde. Hören auf die Namen Alvin und Mohammed? Hmmm?«

»Könnte klappen.«

»Wie hast du sie denn gefunden?«

»Gefunden? Ich konnte sie nicht vertreiben. Oft genug habe ich Hundekuchen vor den Neunziger-Schnellbus geworfen, um sie loszuwerden. Aber Sophie braucht sie.«

»Sophie braucht ihren Daddy, Charlie. Lass mich ihr sagen, dass du lebst. Ich verstehe, dass du sie nicht treffen möchtest, aber wir könnten ihr erzählen, dass du nicht in der Stadt bist. Du könntest zumindest mit ihr telefonieren. Deine Stimme ist noch dieselbe – etwas kratziger und quiekiger, aber nah dran.«

»Nein, Jane, macht einfach weiter wie bisher. Ihr zwei macht eure Sache mit Sophie wirklich gut.«

»Danke«, sagte Cassie. »Ich hab dich immer gemocht, Charlie. Danke, dass du mir so weit vertraust, dass ich eine von Sophies Mamis sein darf.«

»Keine Ursache. Ich denk mir was aus. Ich muss mit jemandem sprechen, der mehr davon versteht als ich. Ich ruf dich morgen an.«

»Morgen«, sagte Jane. Sie trennte die Verbindung, und als sie aufblickte, trat Sophie aus ihrem Zimmer, mit dem Licht der Hoffnung in ihren Augen.

»Hast du eben ›Charlie‹ gesagt?«, fragte sie. »War das Daddy? Hast du mit Daddy gesprochen?«

Jane kniete nieder und breitete ihre Arme aus. »Nein, Süße. Daddy ist fort. Ich habe mit jemandem über deinen Daddy gesprochen. Damit er uns hilft, die Wauwis wiederzufinden.«

»Ach …«, sagte Sophie und ließ sich von ihrer Tante in die Arme nehmen. »Er fehlt mir so.«

»Ich weiß, Mäuschen«, sagte Jane. Sie drückte ihre Wange an Sophies Kopf und spürte, wie der Kummer dieses kleinen Mädchens ihr das Herz brach, zum dritten Mal an diesem Tag. Sie blinzelte die Tränen zurück und küsste Sophies Scheitel. »Aber wenn ich mir jetzt mein Make-up verschmiert habe, kannst du gleich wieder auf dein Zimmer gehen.«

»Komm her!«, sagte Cassie und ging in die Hocke. »Komm zur lieben Mama! Essen wir ein Eis!«

Drüben im Buddhistischen Zentrum des Diamantwegs betrachtete Beefeater Bob erst das tote Telefon, dann Charlie. »Labortiere? Nicht so nett.«

Die Hörnchenmenschen nickten. Es war wirklich nicht so nett.

»Jane weiß nicht, was sie redet«, entschuldigte sich Charlie mit einem Schulterzucken.

Bob betrachtete die zusammengestückelten Hörnchenmenschen in ihrem Minihofstaat. »Wir sind unter der Veranda, falls ihr uns braucht«, sagte er. Dann trippelte er aus dem Esszimmer. Die anderen Hörnchenmenschen reihten sich hinter ihm ein. Was Lippen hatte, schürzte diese.

Als der Letzte draußen war, sah Charlie Audrey an.

»Da ist irgendwas im Busch.«

»Offensichtlich.«

»Meine Tochter braucht mich.«

»Ich weiß.«

»Wir müssen ihre Hunde finden.«

»Ich weiß.«

»Aber so darf sie mich nicht sehen.«

»Ich könnte dir ein neues Outfit schneidern«, sagte Audrey.

»Ich brauche einen neuen Körper.«

»Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest.«

»Irgendwas geht da vor sich«, sagte Charlie. »Ich muss mit jemandem reden, der aus der Branche ist.«

Seit zwölf Jahren arbeitete Mike Sullivan nun schon als Anstreicher auf der Golden Gate Bridge, als er seinem ersten Springer begegnete.

»Bleiben Sie zurück, oder ich springe«, rief der Junge.

Eigentlich war er kein Junge mehr. Er schien etwa in Mikes Alter zu sein, Anfang dreißig, aber die Art und Weise, wie er sich am Geländer festhielt, wirkte unentschlossen und wenig erwachsen. Außerdem trug er einen goldenen Strickpulli, der ihm zwei Nummern zu klein war. Er sah aus, als hätte seine Großmutter ihn angezogen. Im Dunkeln.

Mike war schon oft genug auf der Brücke gewesen, wenn welche sprangen. Alle zwei Wochen etwa ging ihnen einer verloren, und er hatte schon von Weitem gesehen, oder – schlimmer noch – gehört, wie manche auf dem Wasser aufschlugen, aber die meisten kletterten über das Geländer am Fußweg auf der Straßenebene, nicht bis ganz nach oben auf einen der Türme. Es war Mikes erste direkte Begegnung dieser Art, und er versuchte, sich daran zu erinnern, was man ihnen während des Seminars beigebracht hatte.

»Warte«, sagte Mike, »lass uns darüber reden.«

»Ich will nicht darüber reden. Schon gar nicht mit Ihnen. Wer sind Sie überhaupt? Ein Anstreicher?«

»Ja«, sagte Mike leicht empört. Es war ein guter Job. Orange, oft kalt, aber gut.

»Ich möchte nicht mit jemandem über mein Leben reden, der eine Brücke orange anmalt. Wieder und wieder. Was haben Sie mir schon zu sagen, was mir Hoffnung geben könnte? Sie sollten hier bei mir auf meiner Seite vom Geländer stehen.«

»Na gut! Vielleicht könntest du ja eine von diesen Hotlines anrufen.«

»Hab kein Handy.«

Wer ging denn ohne Handy aus dem Haus? Dieser Typ war ein totaler Loser. Und dennoch, könnte er ihm etwas näher kommen, wäre er vielleicht in der Lage, ihn zu packen. Ihn wieder übers Geländer zu zerren. Er löste die Sicherungsleine links von sich und hakte sie rechts oben wieder ein, dann löste er die rechte Leine und so weiter. Sie hatten immer zwei Sicherungsleinen mit großen Stahlkarabinern an den Enden, um nie den Kontakt zur Brücke zu verlieren. Jetzt war er nur noch wenige Meter unterhalb der Turmspitze. Fast konnte er den Kerl mit dem dämlichen Strickpulli schon erreichen. Einer aus seiner Crew hatte sich einmal weit über das Fußgängergeländer gebeugt und eine junge Frau gerettet, indem er sie am Kragen zu fassen bekam. Dafür hatte er sogar einen Orden bekommen.

»Du kannst mein Telefon benutzen«, sagte Mike. Er klopfte an sein Handy in der Gürteltasche.

»Finger weg vom Funk«, sagte der Pullimann.

Die Wartungscrew hielt per Funk Kontakt, und Mike hätte den Springer eigentlich melden sollen, bevor er ihn ansprach, aber er war selbst mehr oder weniger auf Autopilot gewesen. Als er hinaufgeklettert war, hatte gar nicht hingesehen und den Jungen erst bemerkt. Als er schon fast ganz oben war.

»Nein, nein, nur das Telefon«, sagte Mike. Er zog seinen ledernen Arbeitshandschuh aus und holte das Handy aus seiner Stofftasche. »Hier, ich hab die Nummer dabei!« Er hoffte inständig, dass sie auch gespeichert war. Der Supervisor hatte eines Morgens vor der Schicht darauf hingewiesen, dass jeder die Telefonnummer der Hotline in sein Handy eingeben sollte, aber das war schon zwei Jahre her. Mike wusste nicht mehr genau, ob er sie wirklich noch hatte.

Sie war da. Er drückte die Anruftaste. »Warte, mein Freund. Nur einen kleinen Moment.«

»Bleiben Sie zurück!«, sagte der Pullimann. Mit einer Hand ließ er das Geländer los und lehnte sich hinaus.

Hundertfünfzig Meter unter ihnen blickten Fußgänger auf die Bay, deuteten, spazierten, fotografierten. Weitere achtzig Meter darunter fuhr ein Containerschiff, so groß wie zwei Fußballfelder, unter der Brücke durch.

»Warte!«, sagte Mike.

»Warum?«

»Weil es wehtut. Das sagen sie einem nicht. Wir sind hier zweihundertsiebenundzwanzig Meter hoch. Glaub mir, ich denke jeden Tag daran. Man schlägt mit zweihundertfünfzig Sachen auf, ist aber unter Umständen noch am Leben. Man kriegt alles mit. Es tut höllisch weh. Alle Knochen gebrochen, im kalten Wasser. Ich meine, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber …«

»Krisenhotline. Lily am Apparat. Wie ist Ihr Name?«

Mike hielt einen Finger hoch, um dem Jungen zu zeigen, dass er kurz warten sollte. »Hier ist Mike. Entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich mit der Selbstmörder-Hotline verbunden werden.«

»Da sind Sie hier richtig. Wir nennen es nur nicht so, weil es zu deprimierend klingt. Was kann ich für Sie tun?«

»Ich rufe nicht meinetwegen an. Ich rufe für jemanden an, der Hilfe braucht. Er steht hinterm Geländer auf der Golden Gate Bridge.«

»Meine Spezialität«, sagte Lily. »Geben Sie ihn mir.«

»Bleiben Sie zurück!«, rief der Pullimann. Und wieder ließ er eine Hand los. Mike fiel auf, wie blau die Hände des Jungen wurden. Es war ein sonniger Tag, aber hier oben im Wind war es eisig, und sich an kaltem Stahl festhalten zu müssen, das machte es nur noch schlimmer. Alle aus der Crew trugen lange Unterhosen unter ihren Overalls und dazu Handschuhe, selbst an den wärmsten Tagen.

»Wie heißt er?«, fragte Lily.

»Wie heißt du?«, fragte Mike den Pullimann.

»Geoff mit G«, sagte der Pulli.

»Geoff mit G«, wiederholte Mike ins Telefon.

»Sagen Sie ihm, das mit dem G kann er sich sparen«, sagte Lily.

»Sie meint, das mit dem G kannst du dir sparen«, sagte Mike.

»Kann ich nicht! Kann ich nicht! Kann ich nicht!«, rief Geoff mit G.

»Das G ist ihm wichtig«, sagte Mike zu Lily.

»Ist er süß?«

»Bitte?«

»Wie sieht er aus? Ist er süß?«

»Ich weiß nicht. Er ist ein Mann. Er will von der Brücke springen.«

»Beschreiben Sie ihn.«

»Was soll ich sagen? Er ist wohl so um die dreißig. Brille. Braune Haare.«

»Ist er sauber?«

Mike sah hinauf. »Ja. So weit ich es erkennen kann.«

»Er klingt nett.«

»Sie sagt, du klingst nett«, gab Mike an Geoff weiter.

»Sagen Sie ihm, wenn er da runterkommt, können wir uns treffen, über seine Probleme plaudern, und ich blas ihm einen.«

»Echt jetzt?«

»Entscheidend ist, ihm über diese Krise hinwegzuhelfen, Mike. Holen Sie ihn von der Brücke!«

»Okay«, sagte Mike. Zu Geoff sagte er: »Okay, Geoff. Lily hier meint, wenn du da runterkommst, könnt ihr zwei euch treffen und über deine Probleme plaudern.«

»Ich habe genug geredet«, erwiderte Geoff.

»Sag ihm auch den Rest«, riet Lily. »Der zweite Teil tut eigentlich immer seine Wirkung.«

»Sie meint, sie will dir einen blasen.«

»Was?«, rief Geoff.

»Ich sag es nicht noch mal«, sagte Mike zu Lily.

»Sag ihm, dass ich wunderschön bin.«

»Bist du?«

»Ja, Blödmann, bin ich. Schnallst du denn überhaupt nichts?«

»Vielleicht sollte ich Sie auf Lautsprecher stellen, dann können Sie es ihm selbst sagen.«

»Neeeeiiiiiin!«, heulte Geoff. Er hob seine freie Hand und baumelte ins Leere.

»Sie ist wunderschön«, sagte Mike.

»Nicht schon wieder«, rief Geoff. »Nie mehr.« Er stieß sich ab. Kein Schrei. Nur Wind.

»Scheiße«, sagte Mike. Er sah hin, dann wieder weg. Er wollte nicht sehen, wie der Mann unten aufschlug. Er krümmte sich und wartete auf das Geräusch. Es klang wie ein Schuss in weiter Ferne.

»Mike?«, sagte Lily.

Er hielt die Luft an. Er hörte seinen Herzschlag in den Ohren und laute Stimmen von weit unten. Sein Funkgerät zeigte einen Code Blau, was alle aus dem Wartungstrupp anwies, dort zu bleiben, wo sie waren, bis der Brückenchef die Lage einschätzen konnte.

»Er ist gesprungen«, sagte Mike ins Telefon.

»Mist«, sagte Lily. »Der geht aber auf Ihre Kappe, Mike. Nicht auf meine. Hätten Sie ihm das Telefon gegeben …«

»Er wollte es nicht nehmen. Ich konnte nicht nah genug rankommen.«

»Sie hätten ihn selbst anrufen lassen sollen.«

»Er hatte kein Handy dabei.«

»Was für ein Loser geht denn ohne Handy vor die Tür?«

»Ich weiß«, sagte Mike. »Genau dasselbe habe ich auch gedacht.«

»Na gut, dem war nicht zu helfen«, sagte Lily. »Schwund gibt es überall. Ich mach das schon eine ganze Weile, aber man kann noch so gute Ideen haben, ein paar gehen doch über die Planke.«

»Danke«, sagte Mike.

»Sie klingen nett«, sagte Lily. »Single?«

»Mehr oder weniger.«

»Ich auch. Hetero?«

»Mh-hm.«

»Hör zu, ich hab deine Nummer. Wäre es okay, wenn ich dich anrufe?«

Mike zitterte noch immer von Geoffs Absturz. »Klar.«

»Ich schick dir meine. Kannst mich jederzeit anrufen.«

»Okay«, sagte Mike.

»Aber der Blowjob ist kein Selbstgänger, Mike. Der bleibt streng auf Krisenfälle beschränkt.«

»Natürlich«, sagte Mike.

»Ist aber auch nicht ausgeschlossen«, sagte Lily.

»Okay. Und was machst du, wenn eine Frau anruft?«

»Ich leide mit. Ich kann in Zwielichtgeschwindigkeit von Null auf co-depri umschalten.«

»Okay.«

»Ich weiß so manches. So einiges. Schreckliches, Düsteres, Verstörendes.«

»Ich sollte mich besser mal unten melden.«

»Okay, ruf mich an, bye«, sagte Lily.

»Bye«, sagte er.

Mike steckte sein Telefon wieder in die Tasche und machte sich auf den Weg zur Spitze des Turmes. Er hakte seine Sicherungsleinen an die oberen Kabel, dann setzte er sich hin, nahm den Helm ab und fuhr mit den Fingern durch seine Haare, als könnte er so die Seltsamkeit aus diesem Morgen kämmen. Er blickte zu dem mächtigen Warnlicht für die Flugzeuge auf, das in seinem orange bemalten Käfig saß, vier Meter über ihm, an der äußersten Spitze des Turmes. Um ihn herum wurde es dunkel, und die Welt verschwamm vor seinen Augen. Fast hatte er das Bewusstsein schon verloren, als seitlich aus dem Sockel der Signallampe der Torso einer Frau erschien – als hätte sich dort ein Fenster geöffnet und sie würde herausschauen, nur dass dort kein Fenster war. Sie ragte direkt aus dem Metall wie die Galionsfigur an einem Schiff, eine Frau im weißen Spitzenkleid, das dunkle Haar zurückgebunden, mit einer weißen Blume über dem Ohr.

»Endlich allein«, sagte sie. Ein strahlendes Lächeln. »Wir werden Eure Hilfe brauchen.«

Mike stand auf und wich ans Geländer zurück, versuchte, nicht aufzuschreien. Sein Atem ging wimmernd.

4

Kummer in Mintgrün

Zwischen Castro und Haight Ashbury, an der Ecke Noe und Market Street, lag Fresh Music. Hinter dem Verkaufstresen stand der Besitzer, zwei Meter zehn, hundertvierzig Kilo purer Herzschmerz, der Namensgeber Mister Fresh. Minty Fresh. Er trug moosgrüne Leinenhosen und ein weißes Smokinghemd, die Manschetten umgeklappt. Sein Schädel war geschoren und glänzte wie poliertes Walnussholz. Was fehlte, war seine Coolness, an der es ihm sonst nie mangelte.

Minty hielt Coltranes My Favorite Things an den Ecken fest und suchte in ’Tranes Miene einen Hinweis darauf, wo seine eigene Coolness geblieben war. Hinter ihm lief die Vinyl-Schallplatte auf einem Präzisionsplattenspieler aus Aluminium, der aussah wie eine Mondlandefähre und so viel wog wie ein Supermodel. Er hatte gehofft, dass ihn diese Musik in die Gegenwart zurückholen würde, raus aus Zukunft oder Vergangenheit, Sorge oder Reue, doch das nächste Stück auf der Platte war Gershwins Summertime, und er glaubte nicht, dass er dessen Zeitlosigkeit ertragen konnte.

Er hatte auf ihre Mailbox geweint.

’Trane schien vom Plattencover aufzublicken, sein Sopransax sinken zu lassen und zu sagen: Das ist doch nur beschissenes Selbstmitleid. Das ist dir klar, oder? Er hätte es ihm nicht verdenken können.

Er stellte das Cover in den Plastikständer mit der Aufschrift SIEHÖREN und wollte gerade den Tonarm anheben, als er draußen das Profil eines markanten Latinos sah. Inspektor Rivera. Keine große Sache, dass Rivera in seinen Laden kam. Alles cool. Bei seiner letzten Begegnung mit Rivera hatte sich die Unterwelt in der Stadt manifestiert, in Form von grässlichen Kreaturen, und fast wäre die Welt ins Chaos gestürzt, doch das war nun alles vorbei, keine große Sache, mittlerweile.

Er schüttelte sich, als Rivera eintrat. Dann …

»Nix da! Schaffen Sie Ihren Arsch sofort wieder raus hier!«

»Mr Fresh«, sagte Rivera nickend. »Ich glaube, ich brauche Ihre Hilfe.«

»Ich arbeite nicht für die Polizei«, sagte Fresh. »Ich mache schon seit zwanzig Jahren keine Security mehr.«

»Ich bin nicht mehr Polizist. Ich führe einen Buchladen drüben in Russian Hill.«

»Ich verkaufe auch keine Bücher.«

»Aber Sie verkaufen immer noch Seelenschiffchen, oder?« Rivera wies zu einer verschlossenen, kugelsicheren Vitrine, in der eine scheinbar wahllose Sammlung von Schallplatten, CDs, Tonbandkassetten und sogar ein paar uralten Wachszylindern ausgestellt war.

Für Minty Fresh leuchtete jedes Objekt in dieser Vitrine mattrot, wie im Ofen erhitzt, was von der menschlichen Seele zeugte, die darin wohnte, doch für jeden, der kein Totenbote war, sahen sie aus wie, nun, wie eine planlose Sammlung von Tonträgern. Zum ersten Mal war Rivera mit Charlie Asher in diesem Laden gewesen, als der ganze Scheiß damals losging, als überall in der Stadt Totenboten erschlagen und ihre Läden von den Morrigan – den »Gullyhexen«, wie Charlie sie genannt hatte – durchsucht worden waren. Doch da Rivera nun selbst ein Totenbote war, konnte auch er das Leuchten sehen. Minty selbst hatte ihm das Große Bunte Buch des Todes geschickt.

Fresh sagte: »Dann haben Sie das Buch ja gelesen und wissen, dass Sie nicht mit mir sprechen sollten. Sie wissen doch, was beim letzten Mal los war, als die Totenboten anfingen, sich auszutauschen. Gehen Sie einfach wieder zurück in Ihren Laden und sammeln Sie die Objekte ein, wenn der Kalender es Ihnen sagt, so wie bisher.«

»Das ist es ja gerade: Ich habe keine Seelenschiffchen gesammelt.«

»Was soll das heißen? Sie haben keine gesammelt?«

Minty Fresh machte eine schlichtende Handbewegung, als striche er ein Tischtuch glatt, sehr darum bemüht, jetzt nur nicht auszuflippen. Mit einiger Anstrengung, im unteren Register, sagte er: »Nie?«

»Ich habe mir den Kalender und einen harten Bleistift gekauft«, sagte Rivera in dem Versuch, das Positive hervorzuheben. Er lächelte. Im Hintergrund improvisierte Coltrane ein boppiges Riff um die hübsche Melodie von »Summertime«. »Die Namen und Zahlen sind im Kalender aufgetaucht, genau wie es im Großen Buch geschrieben steht. Nur habe ich deswegen nichts unternommen.«

»Sie können den Job nicht einfach nicht machen! Irgendjemand muss ihn machen! Deshalb steht es doch in diesem Buch, ganz vorn, gleich da, wo auch steht, dass man keinen Kontakt zu anderen Totenboten haben darf. Wenn Sie das Große Buch einfach ignorieren, fliegt uns die ganze Scheiße demnächst um die Ohren.«

»Das tut sie schon«, sagte Rivera. »Deshalb bin ich hier. Eine Frau kam in meinen Laden, keine menschliche Frau. Ein finsteres Wesen.«

»Die Morrigan?« Vor seinem inneren Auge sah Minty noch, wie die Morrigan ihre ellenlangen Klauen in die Wand des dunklen U-Bahn-Waggons geschlagen hatte. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken.

»Anders«, sagte Rivera. »Sie hatte nichts von einem Vogel. Sie war nur blass – trug schwarze Lumpen wie ein Leichentuch. Klauen habe ich keine gesehen.«

»Woher wissen Sie, dass es nicht einfach nur irgendeine Frau in Lumpen war?«

»Sie ist verschwunden, einfach so. Hat sich in Rauch aufgelöst vor den Augen meines Partners. Die Türen waren verriegelt. Außerdem hat sie es mir gesagt. Sie meinte, sie heißt Bean Sidhe. Sie hatte einen schweren Akzent. Ich kann es nicht so aussprechen wie sie.«

»Banshee«, sagte Minty Fresh. »Man spricht es Banshee.«

»Gut möglich«, sagte Rivera. »Sie hat ziemlich viel gekreischt. Dann haben Sie sie auch schon gesehen?«

»Bis vor zehn Sekunden hielt ich Banshees noch für mythische Wesen, aber die Beschreibung kommt mir sehr bekannt vor. Meine Ex … eine Bekannte von mir hat viel über keltische Legenden recherchiert, nach dem letzten …«

»Dann wissen Sie, was die hier will?«

»Da ich kein Detektiv bin wie Sie, kann ich nur mutmaßen, und wenn ich mutmaßen sollte, würde ich mutmaßen, sie ist das Geräusch, das die Unterwelt macht, wenn man ihr in die Quere kommt.«

Rivera nickte. »Immerhin hat sie sich selbst als ›Herold der Verdammnis‹ bezeichnet.«

»Wie gesagt«, meinte Minty.

»Das ist noch nicht alles«, sagte Rivera.

»Wie nicht anders zu erwarten.«

Und so erzählte Rivera Minty Fresh von der Absicht des Kaisers, die Namen der Toten zu notieren, um sie vor dem Vergessen zu bewahren, und dass der gutherzige Spinner der Polizei schon oft genug einiges voraus gehabt hatte, wenn es um übersinnliche Vorfälle in der Stadt ging. Als Rivera fertig war, fragte er: »Meinen Sie, da ist was dran?«

Minty Fresh zuckte mit den Schultern. »Gut möglich. Sie haben das Universum kaputt gemacht, Inspektor. Keine Ahnung wie schlimm.«

»Sie klingen ja so fröhlich.«

»Ach? Dabei finde ich es gar nicht so toll, dass das Universum kaputt ist. Ich kann nur schwerlich darauf verzichten.« Für den Moment fühlte er sich tatsächlich etwas besser, denn so sehr er auch davon überzeugt sein mochte, dass ihm die Zügel langsam entglitten, hatte er es hier nun mit jemandem zu tun, der deutlich schlechter dran war als er. Er betrachtete Rivera, der dort lässig in seinem italienischen Anzug stand, die Bügelfalten messerscharf wie seine Miene, und er bemerkte, dass der Cop, oder Excop, keineswegs seine Coolness eingebüßt hatte. Die Welt um ihn herum mochte untergehen, doch Rivera blieb die Kaltschnäuzigkeit in Person.

»Und was soll ich jetzt machen?«

»Am besten machen Sie erst mal Ihren Job.«

»Ich bin pensioniert … halbpensioniert.«

»Ich meine, dass Sie Seelenschiffchen sammeln.«

»Glauben Sie, die sind noch da?«

»Das will ich für Sie hoffen.«

»Wo finde ich die?«

»An Ihrer Stelle würde ich mal einen Blick in den Kalender mit den vielen Namen werfen, Detective Inspector – das ist doch Ihr Rang, oder?«

Da schien Rivera ein wenig seine Coolness abhandenzukommen. Er knöpfte sein Jackett auf, offenbar um Tatkraft zu dokumentieren.