8,99 €

Mehr erfahren.

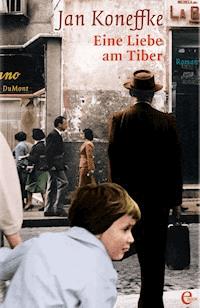

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

›Eine Liebe am Tiber‹ ist ein tragikomischer Familien- und Liebesroman, der von einer deutschen Sehnsucht in groteskem Ausmaß erzählt, einer Sehnsucht nach Italien – nach der turbulenten Stadt am Tiber in den späten sechziger Jahren. Ludwig Wieland, ehemaliger Lastenseglerpilot der Wehrmacht, trifft mit seiner Frau Elinor, den Kindern Lisa und Sebastian in Rom ein, um eine Lehrerstelle an der deutschen Schule anzutreten. Das hartnäckige Gerücht vom Mussolini-Befreier haftet ihm an. Von Politik aber will er nichts wissen, als klassischer Bildungsbürger dichtet er Sonette und sammelt antike Scherben. Mit seiner maßlosen Leidenschaft für antike Objekte ruiniert er zunehmend seine Existenz – und verliert seine Frau, »Feelein« genannt, die zwischen dem anarchistischen Studenten Luca, dem zynischen Adeligen Frangipane und inmitten Roms bunter Bohème eine dramatische Liebe lebt. ›Eine Liebe am Tiber‹ erzählt in fellinesken Bildern, Szenen und Stimmungen von den Umbrüchen und Hoffnungen einer seltsam fernen Zeit aus der Sicht des staunend heranwachsenden Sohnes Sebastian, der in Rom mit Lili Sassolino, der Nachbarstochter, hinterm Bretterverschlag im Keller erste heimliche Liebe kennen lernt. Ein Vierteljahrhundert später wird dieser Sohn die furchtbare Wahrheit über das Leben seiner Eltern und die am Tiber verlebten Jahre erfahren, verstehen und verzeihen lernen: »Ja, ich glaube, mein Leben beginnt erst jetzt.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Jan Koneffke

Eine Liebe am Tiber

Roman

eBook 2014

© 2004 DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Ausstattung und Umschlag: Groothuis, Lohfert, Consorten (Hamburg)

eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN eBook: 978-3-8321-8805-4

www.dumont-buchverlag.de

Erster Teil

1

Es muß der zehnte Oktober gewesen sein – der zehnte Oktober 1968 –, als wir am Hauptbahnhof Termini eintrafen. Meine Schwester preßte Stirn und Nase ans beschlagene Fenster und ließ sich nicht ablenken, als ich sie kitzelte. »Wo ist Vati?« maulte sie vorwurfsvoll. Ich zog meine Hand aus Lisas gelb-weiß-gestreiftem Kleid und schmiegte mich an Mutter, die sich im Taschenspiegel betrachtete. Sie zupfte an einer blonden Locke, rieb beide Lippen gegeneinander und wandte sich seufzend dem prallvollen Beutel zu, der Geld, Papiere und Fahrkarten, Kaugummis, Pfefferminze und Zahnpasta, Zigaretten und Streichholzschachteln, Lisas Bilderbuch, Lippenstift, Kamm und tausend anderer Dinge enthielt.

Ohne diesen Lederbeutel waren wir verloren! Wer keine Fahrkarte vorweisen konnte, den zwang der Schaffner, auszusteigen, daran hatte ich keinen Zweifel. Wir sollten aufpassen, hatte uns Vater ermahnt, und uns nicht bestehlen lassen, am Stiefel wimmele es von Halunken und Dieben. Ich spitzte meine Ohren, wenn Vater vom Stiefel sprach, und in diesen Wochen und Monaten, ehe er seine Lehrerstelle in Rom antrat, sprach er andauernd vom Stiefel. Seine Stimme klang boshaft und ablehnend oder ergriffen und feierlich. Bald las ich es seinem Gesicht ab, ob er Zuneigung oder Verachtung empfand, an seinen zusammengepreßten Lippen oder diesem versonnenen Ins-Leere-Schauen.

Dreizehn Stunden machte ich kein Auge zu. Dreizehn Stunden bewachte ich angestrengt Mutter und Mutters Lederbeutel. Auf Mutter war kein Verlaß. Sie war zu zerstreut, vergaß mitunter, Gas- oder Wasserhahn zuzudrehen, und Lisa und mir war zum Umfallen schwindlig vom faden Geruch, der sich in allen Zimmern verteilt hatte. Ohne Mutter einen Vorwurf zu machen, riß Vater Fenster um Fenster auf. Oder rollte stumm unsere pitschnassen Teppiche ein und breitete sie zum Trocknen auf Hecke und Gartenzaun aus.

Ja, Mutter war zu versponnen und vertrauensselig, ließ sich von Schlawinern beschwatzen, die bei uns klingelten, Messer- und Scherenschleifern, Staubsaugervertretern, und um sie rasch wieder loszuwerden, kaufte sie nutzloses Zeug. Dank Mutter besaßen wir drei Staubsauger, einer moderner als der andere, und montags und donnerstags flatterten mehrere Zeitschriften in unseren Briefkasten.

Ich war es, der aufpassen mußte. Und wie ein Schießhund paßte ich auf! Niemand entging mir, der sich im Korridor aufhielt und zu uns ins Abteil glotzte. Ich schielte zum dicken Mann, der beim Fenster am Gang saß und pausenlos rauchte. Der war bei Verona zugestiegen und hatte Mutter vergeblich in eine Plauderei zu verstricken versucht. Wenn er nicht schnarchte mit aufgerissenem Mund, betrachtete er ausgiebig Mutters Knie, Mutters Busen und Mutters Hut, und ab und zu seine gelben Finger, betrachtete Lisa, betrachtete mich, und als er mein strenges Gesicht bemerkte, holte er rasch eine Zigarette aus seinem Jackett und steckte sie an.

»Wo ist Vati?« schrie Lisa beharrlich. Mutter erwiderte nichts. Sie kramte besessen im Lederbeutel, aus dem ein Klimpern und Klingeln kam, konnte nicht finden, was sie suchte, und wischte sich fahrig den Hut vom Kopf. Er kullerte von Mutters Knie zur stickige Warmluft verbreitenden Heizung. Meine vom Fenstersitz springende Schwester stampfte auf: »Wann sind wir bei Vati?« und stand mit dem Schuh auf dem hellblauen Hut.

In Rom brauche man einen schicken Hut, hatte uns Mutter belehrt, als sie zwischen Umzugskartons, aufeinandergestapelten Schubladen, fleckigen kahlen Tapeten vorm Spiegel im Flur auf und ablief. »Vater wird staunen!« Ich schaute verlegen beiseite und wußte nicht, was meine Kehle zusammenpreßte, dieser Hut – den ich absolut scheußlich fand – oder eher Mutters Reisefieber. Mir war nicht zum Verreisen zumute. Ich wollte lieber daheim bleiben. Auf Zehenspitzen schlich ich ins Kinderzimmer und hockte weinend neben der Kiste mit meiner verpackten Modelleisenbahn.

Im Gang herrschte schreckliches Durcheinander. Leute schluchzten vor Wiedersehensfreude, winkten und beugten sich weit aus den Fenstern ins Freie, um Arme zu packen und Kinder zu streicheln, die man am Bahnsteigrand hochhielt. Eine Schirmspitze bohrte sich in mein Knie, ein Koffer knallte mit seinem Metallbeschlag schmerzhaft gegen meine Rippen.

Endlich entdeckte ich Vater. Er lief von Waggon zu Waggon und tippte sich ratlos mit einem Finger ans Kinn. »Papa!« kreischte ich, bis er sich umdrehte. Blond ragte sein Kopf aus dem Gewusel fuchtelnder, schwarzhaariger Gestalten. Wir hatten Vater erreicht, und Vater, ein Riese, verschaffte sich mit beiden Ellenbogen Platz vor unserem Fenster.

Lisa schaukelte selig in seinen Armen und weinte nicht mehr. Er beugte sich zu Mutter und mir, und ausnahmsweise erwiderte ich seinen Kuß – sonst mochte ich Vaters feuchte Lippen nicht besonders leiden. Wild bahnte er uns einen Weg um uniformierte Hotelvermittler, Taxifahrer und Kofferschlepper, die dienernd um unsere Beine fielen, am Koffer rissen, an Mutter zerrten, und streckte begeistert seinen Arm aus, als wir den Bahnhof verließen. »Servianische Stadtmauer, Elinor«, kreischte er, »Diokletiansthermen, Feelein!« Es war warm. Zwischen gelben Laternen hing dunstige Luft, eine Straßenbahn kreischte im Gleis.

Vater bei mir zu haben erleichterte mich. Ich mußte mich nicht mehr zur Wachsamkeit zwingen und meine Augen aufreißen. Im hoppelnden schwarzen Taxi, in das wir uns quetschten, fielen sie mir zu, und als wir ausstiegen, in einer dunklen Gasse, erwachte ich nicht richtig. Das letzte, was ich bemerkte, war eine Hand, die an meinen Kleidern zog, ehe ich in tiefen Schlaf fiel.

Am anderen Tag befiel mich stechendes Heimweh. Mein Zimmer, in dem ich alleine schlief – mit Bissen und Tritten hatte sich Lisa Zutritt zum Elternzimmer verschafft – war winzig, finster und fremd. Ein klotziger Spiegelschrank stieß an eine Kommode, in der der Holzwurm nagte, vom riesigen Doppelbett konnte ich meine Hand ins Emaillewaschbecken stecken. Aus Angst vor Asseln und Ohrenzwickern verstopfte ich seinen Abfluß mit Klopapier.

Schlimmere Schrecken erwarteten mich vorm Eingang der kleinen Pension, die sich »Duca d'Alba« nannte: rauhes Geschrei, das von Fenster zu Fenster flog, Motorradfahrer, die meistens zu zweit, wenn nicht zu dritt, einen Bock behockten und rudelweise vom einen Gassenende zum anderen sausten.

Ich haßte diesen Portier, der andauernd in meine Backe kniff und mir Bonbons schenkte, die ich ins Klo warf. Er konnte Fliegen und Kakerlaken fangen, was Lisa zum Jauchzen brachte. Er tat, als wolle er sie verspeisen, rieb seinen Bauch und ließ seinen Magen knurren, bis Lisa schrie: »Nein, nicht essen!« Er konnte mit beiden Ohren wackeln und mit seiner Zunge eidechsenschnell in ein Nasenloch fahren, Lisa war selig. Er jonglierte vor Lisas staunend aufgerissenen Augen mit vier Tomaten, und als er eine nicht rechtzeitig auffing, die auf den Tresen klatschte und seine Livree rot bespritzte, kicherte Lisa sich scheckig.

Um mein Vertrauen rackerte er sich vergeblich ab. Mag sein, es war seine schlecht verheilte Narbe am Auge, die mich vergraulte. Es dauerte Monate, bis wir erfahren sollten, wo er sich verletzt hatte. Das war beim Krawall, Mitte Februar, gewesen, als Tausende von Studenten das Architekturinstitut im Villa-Borghese-Park zu besetzen versucht hatten, Steine flogen, Autos und Omnibusse brannten und schlagstockschwingende Polizisten zwischen schweigenden Pinien aufmarschierten. Ins Krankenhaus wagte er sich nicht. Es hieß, man zerre verletzte Studenten ohne viel Federlesens aus dem Bett und verfrachte sie in eine Zelle. Luca ließ sich seine Braue von einem Freund, der Mediziner im ersten Semester war, mehr schlecht als recht zusammenflicken.

Aus Furcht, seine Anstellung zu verlieren, behauptete er vor Giulio Picciotti, dem grantigen Besitzer des »Duca d'Alba«, der von seiner Beteiligung am Villa-Borghese-Radau nichts erfahren durfte, seine Narbe stamme von einem Badeunfall im Tiber. Als er sich vor einer der Putzfrauen verplauderte, er habe das Schwimmen nie erlernt und ersaufe im Wasser wie eine Katze, kam das Giulio Picciotti zu Ohren, und Luca mußte dringend bei einer anderen Ausrede Zuflucht suchen. Er sei in einen Eifersuchtsstreit verwickelt gewesen, beteuerte er, mit einem Landsmann aus Kalabrien, und der habe beim Handgemenge sein Messer aufblitzen lassen und Luca verletzt.

Giulio Picciotti fand das plausibel. Sizilianer und Kalabresen waren in seinen Augen nichts als arabische Finsterlinge und Bastarde, die kein Vertrauen verdienten. Mochte er Lucas Ausrede Glauben schenken – zutiefst mißtraute er Luca, dem Kalabresen. Er kitzelte seinen Portier mit einer rostigen Weltkriegspistole am Kinn und drohte, falls der auf dumme Gedanken kommen solle, werde er mitleidlos schießen.

Luca mußte es sich gefallen lassen. Ohne das Geld, das er von Picciotti erhielt, war sein Studium nicht zu bezahlen. Nachts, wenn er sich ausnahmsweise nicht vom Besitzer beschimpfen und kommandieren lassen mußte, kauerte er im zugigen Eingang, beugte sich tief in ein Buch und zwang sich tapfer, nicht einzuschlafen. Dieser Picciotti, den wir anfangs beinahe nie zu Gesicht bekamen, verbrachte seine Tage im Hinterzimmer und scherte sich wenig um seine Pension. Bloß wenn ein Gast seine Rechnung verlangte, schlurfte er mit saurem Gesicht zum Empfang. Bisweilen war er im ersten Stock zu sichten, wo er einer der Zimmerfrauen auflauerte, um sie von hinten an Busen und Po zu packen und sich eine Abreibung abzuholen. Wischlappen klatschten um seinen Kopf, er mußte niedersausenden Besen und fliegenden Klobürsten ausweichen und schmetterte selig am Treppenabsatz: »Pfundsweiber, hach, echte Pfundsweiber sind das«, ehe er sich naß und staubig wieder im Hinterzimmer verkroch.

Was Picciotti zum Besten gab, erfuhren wir normalerweise beim Mittagessen in dem kleinen Lokal mit seinem zerzausten Wildschwein im Eingang, das dem »Duca d'Alba« benachbart war. Wir bekippelten eine Holzbank, Lisa und ich, und schauten dem pfeifenden Wirt zu, der mit einem riesigen Metzgermesser Scheiben vom Wildschweinfleisch schnitt. Der brachte uns einen halben Liter Weißwein vom Zapfhahn und Bestecke und legte seine rotbehaarte Pranke auf Lisas blonden Kopf. Bis zu mir reichte sein Arm Gott sei Dank nicht. »Ich mag kein Wildschwein«, maulte Lisa.

Vater mußte nicht erst verhandeln. Lisas Schmollmund reichte aus, um dem Wirt Beine zu machen. Im Laufschritt verschwand er in einem Hauseingang auf der anderen Straßenseite, und binnen einer Minute kam er wieder zum Vorschein, links und rechts zwei dampfende Teller mit Nudeln in jeder Hand.

Von Tag zu Tag wirkte Vater verdrossener, wenn er auf Giulio Picciotti zu sprechen kam. Er hatte sich, unverzeihlicherweise, vom neugierigen Pensionsbesitzer entlocken lassen, was er im Krieg gewesen war. Und als Picciotti erfuhr, als Lastenseglerpilot habe er am 25.Juli '43, dem Tag der Gefangennahme Mussolinis, Pomigliano angeflogen, gab es kein Halten mehr. Ja, neuerdings verließ er sein Hinterzimmer, um Vater abzufangen und Vertraulichkeiten auszutauschen. Er sei ein Faschist der ersten Stunde gewesen, bekannte Giulio Picciotti, was frech erschwindelt war, sein Alter erlaubte es nicht. Er eilte ins verrauchte Kabuff, um uns sein schwarzes Hemd zu zeigen, das er im Tresor aufbewahrte. Das erwies sich als schmieriger Fetzen, an dem nichts bemerkenswert war, außer dem Einschußloch beim Herzen, in das Lisa und ich unsere Finger steckten.

Picciottis Achtung vor einem Gast, der Wehrmachtspilot gewesen war, steigerte sich zur Hochachtung, als Vater verriet, was er bei seiner Landung in Pomigliano an Bord gehabt hatte. Neben 12Faß Benzin und einem Kasten Artilleriemunition: sieben Fallschirmspringer.

Von diesem Tag an ließ sich Picciotti seinen Verdacht nicht mehr ausreden, als tapferer deutscher Soldat habe Vater sich um Mussolinis Befreiung verdient gemacht. Lastensegler waren es ja gewesen, die ein Kommando von Fallschirmspringern zum Gran Sasso geflogen hatten, um Mussolini zu befreien. Vaters Beteuerungen, nie im Leben sei er am Gran Sasso gewesen, verfingen nicht, nicht bei Picciotti. Der plusterte seine Backen auf und stimmte Marschmusik an, ehe er eine Hand auf Vaters Schulter legte. »Non si preoccupi, caro mio!« schnaufte er mitleidig, »keine Sorge, von mir wird kein Kamerad verpfiffen.«

Ich traute mich nachts nicht zur Toilette, die sich am Korridorende befand, wo mich Halunken und Diebe erwarteten. Wenn morgens mein Bettlaken naß war, verging ich vor Scham, und Mutter zu beichten, was mir passiert war, war ich, mit meinen beinahe elf Jahren, zu stolz. Lieber ekelte ich mich vorm feuchten Bett.

Ich bekam Schluckauf vor Heimweh, gegen den kein trokkenes Brot, mit dem Vater mich stopfte, etwas auszurichten vermochte. Von Stunde zu Stunde schluckste ich heftiger, und Giulio Picciottis Putzfrauen, die sicher waren, mir stecke der Teufel im Leib, bekreuzigten sich andauernd. Sie boten Vater an, mich zu behandeln. Die zierlichere von beiden, Antonietta, die spitzlippig Staub wischte, als habe es sie irrigerweise zum Putzen in diese Pension verschlagen, schwor auf ein Kraut des sizilischen Meeres, das freilich schwer zu beschaffen war und eine Woche bei Mondschein trocknen mußte; Marta, die handfeste, praktische, versprach im Heimatdorf anzurufen, wo man vom Schluckauf Befallene mit einem uralten Hausmittel heilte. Leider hatte sie das Rezept vergessen und konnte sich bloß an eine Zutat erinnern: zerstampftes Chitin vom Skorpion. Beide fingen an, sich vor Vater zu streiten, was wirksamer sei, Hausmittel oder sizilisches Meereskraut, und bemerkten nicht, als er sie stehenließ und mein Zimmer von innen verriegelte. Behutsam kraulte er mich im Nacken. »Wenn wir erst in unserer Wohnung sind, wirst du kein Heimweh mehr haben.« Ich boxte Vater vom Bettrand, aus Angst, er werde den gelblichen Fleck auf dem Laken entdecken.

Mit diesem Schluckauf konnte man mich in keinem Fall zur Schule schicken. Das war mein erster Erfolg. Und am anderen Morgen, als sich mein Zwerchfell nicht mehr krampfhaft zusammenzog, war ich kalkweiß im Gesicht und mußte mich ewig erbrechen. Giulio Picciottis Zimmerfrauen waren beruhigt und bekreuzigten sich, diesmal aus Dankbarkeit, mit Staubtuch und Handbesen. Der Teufel verlasse mich in kleinen Brocken, weihten sie Mutter ein, die kein Wort verstand und artig nickte.

Als ich außer Magensaft und Galle nichts mehr zu erbrechen hatte, packte mich zorniges Heimwehfieber. Vom dunklen Hinterhof zog schwelender Abfall- und Essensgeruch ins Zimmer. Ich lauschte Lisa und dem Portier, die im Empfang aus zerstoßenen Bonbons, Spucke und toten Kakerlaken eine Medizin zusammenmixten: Lisas Puppe Mimi war ernsthaft erkrankt, litt an Schluckauf, Erbrechen und Fieber. Picciottis Prusten drang an mein Ohr, wenn er unversehens aus einem Schrank fiel und der Betten beziehenden Antonietta seine Hand zwischen beide Schenkel stieß. Hiebe prasselten nieder, und vor Giulio Picciottis begeistertem Kreischen hielt ich mir meine fiebrigen Ohren zu.

Als ich wieder auf wackligen Beinen stand, bewilligte mir Vater eine weitere schulfreie Woche. Die solle ich zusammen mit Mutter vorm italienischen Lehrbuch verbringen. Wir paukten Grammatik, Mutter und ich, und fragten uns gegenseitig Vokabeln ab. An unserer Aussprache haperte es entschieden, und die von Vater bestellten zehn kleinen Schallplatten nutzten uns nichts. Unser Grundig-Musikschrank stand Hunderte von Kilometern entfernt bei Großvater Emil im Keller.

Grimmig schlug Mutter das Lehrbuch zu – unsere Zungenbrecherei brachte sie zur Verzweiflung – und malte sich vorm Zimmerspiegel mit einem blutroten Lippenstift an. Ich mochte sie nicht leiden mit diesem verschmierten Mund und der Sonnenbrille, die sie sich ins Gesicht schob. Sie zerrte Lisa aus Lucas Armen und los ging's, im rumpelnden Omnibus, in den wir uns quetschten, zum Pincio hoch!, wo sie sich auf eine Bank fallen ließ und schnurstracks in ein dickes Buch vertiefte – ich nehme an, es waren Gregorovius' »Wanderjahre in Italien«.

Mutter war nicht mehr ansprechbar. Ja, sie war anders als zu Hause in Deutschland, ewig erregt und komisch beschwingt, und wenn sie nicht, mit unruhig wippendem Fuß, Gregorovius las, dem bald »Italienische Reise« und Cellinis Lebenserinnerungen folgten, berauschte sie sich an Dachterrassen mit brausendem Oleander und lispelnden Palmen, oder am fernen Tiberbogen, der sich, von herbstlich gelben Platanen verborgen, im dunstigen Blau verlor. Um alle Kuppeln, die sich vorm Pincio plusterten, auseinanderzuhalten, lernte sie eifrig Kirchennamen und konnte fuchsteufelswild werden, wenn sie sich nicht mehr an sie erinnerte.

Ich stocherte mit einem Stock in Kies und Pferdemist und langweilte mich zu Tode, anders als Lisa, die mit einem Kutscher Bekanntschaft schloß, der zu Droschkenfahrten an Pantheon und Kolosseum einlud und seine Zeit mit Rauchen totschlug, er hatte ja nie einen Kunden. Der zog sie zum Kutschbock hoch, teilte sein Brot, das mit fetter Mortadella belegt war, und fuhr meine Schwester im Park spazieren.

Ich hatte nichts als Heimweh, kam mir einsam vor und verraten von Mutter, die mich kein bißchen beachtete. Ich mochte Lisa nicht zuschauen, die mit Erwachsenen und Kindern anbandelte, quatschte und quasselte und sich nicht scherte, ob man sie verstand oder nicht. Sie rannte zur Bank, wo wir saßen, und kreischte: »Mama, warum sprechen alle falsch?« Voller Verachtung zischte ich: »Mensch, bist du doof«, und Mutter hielt mir meinen Mund zu.

»In sechs Tagen ziehen wir um«, versprach Vater, dem Giulio Picciottis kameradschaftliche Vertraulichkeiten mehr und mehr zuwider waren. Der wollte sich seine von Woche zu Woche sinkenden Zimmerpreise mit Kriegs- und Soldatengeschichten abgelten lassen. Sonst geizte Vater ja nicht mit seinen Pilotenerlebnissen. Normalerweise schwelgte er in Erinnerungen an seine Zeit als Segelflieger der deutschen Wehrmacht. Vorm dicken Picciotti blieb er wortkarg. Mit brennender Zigarrette im Mund kam der aus seinem Hinterzimmer und pustete Vater hemmungslos an, wollte mehr von seiner Bruchlandung bei Pomigliano erfahren – im ersten Eifer hatte sich Vater verplaudert – und von seinem Einsatz in Stalingrad.

»Begreifen Sie nicht?« schnaubte Vater, »als ich am 2.Februar abfliegen sollte von Bagarowo bei Kertsch auf der Krim-Halbinsel, war Stalingrad gefallen.« Picciotti nahm es nicht krumm. Eher schien er von Vaters schlagartig schnarrender Stimme beeindruckt zu sein. »Sie waren bestimmt in Barletta«, erwiderte er und schnickte seine Asche auf Vaters verschlissenes Cordjackett, »wo sie meinen Onkel erschossen haben.« Vater zuckte zusammen. »Ich?« keuchte er.

Ich hockte im Ohrensessel beim Treppenabsatz und sah meinen Vater blaß und blasser werden. »Nicht Sie in Person«, beschwichtigte Giulio Picciotti, »Sie waren Pilot, nicht wahr? Und außerdem hat er es ja verdient, dieser Feigling, der Mussolini und sein Vaterland verraten hat.«

»Er beschmutzt mein Leben mit Politik«, schimpfte Vater, als wir ins Zimmer traten und Mutter zu wissen verlangte, warum er aschfahl sei. »Ich verstehe nichts von Politik, ich habe nie etwas von Politik verstanden. Es reicht, in sechs Tagen ziehen wir um.«

Er konnte sein Versprechen nicht halten. Vater wollte seinem Feelein – seit sie ein Paar waren, nannte er Mutter Feelein – und uns ein Zuhause bieten, das sicher und im Winter warm war. Zwei Monate, ehe wir eintrafen, hatte er mit der Renovierung unserer Wohnung begonnen. Von drei Uhr mittags, wenn er vom Unterricht heimkam, bis Mitternacht war er zugange, verlegte neue Elektrokabel, um einem Wohnungsbrand vorzubeugen, ersetzte halbverrottete Gas- und Wasserrohre, baute Toilette und Heizungsanlage ein, verputzte und kalkte und kachelte. »Du solltest dir helfen lassen«, riet Mutter. Nein, Vater weigerte sich strikt, einen Handwerker einzustellen. Pfusch bezahle er nicht, aus Prinzip. Und in einem Land, das von Faulpelzen und Schlawinern bewohnt werde, werde er niemanden finden, der sich an seine Anweisungen halte – und das war es, was Vater verlangte. Er beugte sich zu mir und raunte: »Willst du mir helfen, Sebastian?«

Oh ja, ich nickte begeistert, heilfroh, meiner Mutter, Lisa und unseren Nachmittagen am Pincio entronnen zu sein, schleppte Bohrer und Kabelrolle, suchte im Werkzeugkasten nach passenden Schraubenziehern, vermengte Pulver und Wasser mit einem Spachtel zu Gips, bis mein Handgelenk schmerzte, und weißte mit einer am Besenstiel befestigten Rolle mein Kinderzimmer. Ich schleifte einen Zementsack ins Bad, der aufplatzte, als er zu Boden fiel. Meine Haare waren strubbelig und weißbekleckst, meine Finger von Lack und Gips verklebt, und meine Augen brannten wie Feuer. Es machte mich stolz, ein echter Bauarbeiter an Vaters Seite zu sein!

Gelegentlich sprang ich treppab und lief im Flur bis zum Sicherungskasten, wo ein verrostetes Fangeisen lauerte. Im kleinen Schrein, vor dem frische Blumen standen, und von einer nackten Birne beleuchtet, schaute mich eine milde Maria an. Sie steckte in einem blauen, bis zur Fußspitze reichenden Mantel und trug eine Krone im Haar, der allerdings mehrere Zacken fehlten. Es schauderte mich im muffigen Flur. An seinem Ende sperrte der rabenschwarze Keller das Maul auf, bei dem es sich in Wahrheit um eine uralte Grotte handelte, aus Zeiten, als Rom ein Weltreich regiert habe, hatte mir Vater verraten. »Wenn wir mit unserer Arbeit fertig sind, werden wir sie zusammen erkunden. Das wird ein richtiges Abenteuer!«

Mit spitzen Fingern und pochendem Herzen drehte ich am Porzellanknopf und stand schweratmend im Finstern, voller Furcht, eine schwarze Klaue lange mich kalt vom Keller an, lauschte zum obersten Stockwerk hoch und erwartete Vaters Befehle.

2

In seinen letzten Lebensjahren hauste Vater im Wohnwagen, den er vor einer Ewigkeit erworben hatte, um mit Mutter ans Ionische Meer zu reisen – sie hatten es nicht mehr erreicht. Der war vollgestopft mit seinem Krimskrams: einer antiken Scherbensammlung, selbstgebauten Instrumenten – sechs Gamben und einem kleinen Spinett–, zerfleddertem Flugbuch und Kladden mit Sonetten, die er verfaßt hatte, neben Ordnern, die Schuldokumente enthielten, und einem Apollonkopf aus Gips.

Als er sein Wohnwagendasein begann, verbrachte Vater niemals mehr als drei Monate an einem Ort. Er zog von Odenwaldecke zu Odenwaldecke, vom Katzenbuckel zum Frankenstein, von Heppenheim und Starkenburg zum Felsenmeer, stand eine Woche beim Heidelberger Schloß und wanderte am Neckar, besichtigte Naturkunde- und Heimatmuseen und durfte sich an einer Limes-Ausgrabung im Taunus beteiligen – ich besorgte Vater eine Erlaubnis bei einem Bekannten vom Landesdenkmalamt.

Jedes Jahr brach er zu einer großen Reise auf. Er verschwand, ohne uns zu benachrichtigen, und wenn vier Wochen verstrichen waren, erhielten wir eine Ansichtskarte, auf der er stolz von Strapazen und Pannen berichtete, die er erlebt und bestanden hatte: geplatzter Vorderreifen am Brenner, mit dem er fast in einen Abgrund raste, oder zwei Banditen im griechischen Norden, die in seinen Wohnwagen eindrangen und ein Messer an Vaters Kehle preßten.

Seine letzte große Reise unternahm er vier Jahre vor seinem Tod. Wie immer verschwand er von einem Tag auf den anderen, ohne ein Wort zu sagen. Das war an sich nicht beunruhigend, wir kannten ja seine Gewohnheiten. Sorgen begannen wir uns erst zu machen, als keine Karten eintrafen. Als er acht Wochen vom Erdboden verschluckt blieb, fielen uns seine vergangenen Abenteuer ein, die das Schlimmste vermuten ließen. Lisa telefonierte in alle Himmelsrichtungen, es konnte uns niemand Auskunft geben. Sie meldete Vater als vermißt und erkundigte sich jeden Tag vergeblich in Lichtenbergs Polizeirevier.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!