Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KGHörbuch-Herausgeber: Hierax Medien

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

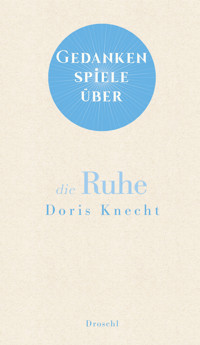

Nach „Die Nachricht“ schreibt Doris Knecht über das Leben einer Frau, die an einem Wendepunkt steht. „Ein Buch, das beglückt, begeistert, beeindruckt.“ (Maria-Christina Piwowarski) Sie ist die Tochter, die stets unsichtbar war neben ihren braven, blonden Schwestern. Sie ist die alleinerziehende Mutter, die sich stets nach mehr Freiheit und Unterstützung sehnte. Sie ist die Überempfindliche, die stets mehr spürte als andere. Sie ist jemand, der Veränderungen hasst. Doch irgendetwas muss geschehen. Denn ihre Kinder sind im Begriff auszuziehen, und sie muss sich verkleinern, ihr altes Leben ausmisten, herausfinden, was davon sie behalten, wer sie in Zukunft sein will. Wie ist es, wenn das Leben noch einmal neu anfängt? Doris Knechts neuer Roman ist die zutiefst menschliche und intime Selbstbefragung einer Frau, die an einem Wendepunkt steht. Sie versucht, die Wahrheit über sich selbst herauszufinden. Und zugleich weiß sie, dass ihr das niemals gelingen wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Über das Buch

Nach »Die Nachricht« schreibt Doris Knecht über das Leben einer Frau, die an einem Wendepunkt steht. »Ein Buch, das beglückt, begeistert, beeindruckt.« (Maria-Christina Piwowarski)Sie ist die Tochter, die stets unsichtbar war neben ihren braven, blonden Schwestern. Sie ist die alleinerziehende Mutter, die sich stets nach mehr Freiheit und Unterstützung sehnte. Sie ist die Überempfindliche, die stets mehr spürte als andere. Sie ist jemand, der Veränderungen hasst. Doch irgendetwas muss geschehen. Denn ihre Kinder sind im Begriff auszuziehen, und sie muss sich verkleinern, ihr altes Leben ausmisten, herausfinden, was davon sie behalten, wer sie in Zukunft sein will.Wie ist es, wenn das Leben noch einmal neu anfängt? Doris Knechts neuer Roman ist die zutiefst menschliche und intime Selbstbefragung einer Frau, die an einem Wendepunkt steht. Sie versucht, die Wahrheit über sich selbst herauszufinden. Und zugleich weiß sie, dass ihr das niemals gelingen wird.

Doris Knecht

Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe

Roman

Hanser Berlin

»Ich ist nur ein brauchbares Wort für jemanden, den es nicht wirklich gibt. Lügen werden über meine Lippen fließen, aber vielleicht hat sich ein bisschen Wahrheit daruntergemischt; es liegt an Ihnen, diese Wahrheit ausfindig zu machen und zu entscheiden, ob irgendetwas daran bewahrenswert ist.«

Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein

DER HUND

Der Hund hat schon wieder ins Auto gekotzt. Er hielt durch, bis ich auf den Parkplatz bei der Hundewiese einbog, dann brach es aus ihm heraus. Seit eineinhalb Jahren geht das so. Es wird nicht besser, egal, was ich tue. Ich ziehe das Parkticket aus dem Automaten und warte, dass sich die Schranke hebt. Hinter mir steht der Hund auf der Sitzbank, mit gebeugtem Rücken, und übergibt sich zuckend auf die alte Decke, die ich auf den Ledersitzen ausgebreitet habe. Der Hund setzt sich wieder hin, als er fertig gewürgt hat. Ich weiß, dass er mich vorwurfsvoll ansieht. Nein, traurig eher, weil ich ihm das antue, erneut. Ich will den Hund trösten und merke, dass ich schon die ganze Zeit mit ihm rede, in diesem Singsang, den ich mir angewöhnt habe, bald nachdem der Hund bei uns eingezogen war.

Eine Freundin hatte mich gewarnt: Du wirst dich Dinge sagen hören, die du vorher nie gesagt hast, und du wirst den Tonfall hassen, in dem du sie sagst. Ich hatte gesagt, jaja, sicher. Jetzt denke ich jeden Tag an ihre Worte, obwohl ich es nicht will. Die Erinnerung an ihren Satz hat sich in mir festgefressen, ein Organismus mit sehr leichtem Schlaf, der beim leisesten Trigger erwacht. Dummes Bewusstsein, macht, was es will. Wenn ich mich dringend an etwas erinnern möchte, lässt es mich im Stich. Aber so einen Blödsinn hat es immer parat. Noch etwas ist hochgekommen, seitdem der Hund da ist: das Bild einer Person von früher, die einen Hund hatte, der so ähnlich wie mein Hund aussah. Der Hund hieß Lucky. Ich habe lange nicht an die Person gedacht. Der Hund brachte alles zurück, auch die merkwürdigen Gefühle, die an der Person hängen. Hansi. Das war der Name.

Ich fahre über den Parkplatz. Das Radio spielt Muddy Waters, von einer Playlist auf meinem Handy. Ich fahre langsam. Ich will möglichst nah an der Hundewiese parken, damit ich den Hund gleich ohne Leine laufen lassen kann, als Belohnung für die Qualen des Autofahrens. Die Hundetrainerin meint, der Hund werde den Zusammenhang irgendwann kapieren und dann mit freudiger Erwartung ins Auto springen. Bisher kapiert es der Hund nicht, so viel kann ich im Rückspiegel erkennen. Es ist Herbst, trüb und kalt. Die Luft besteht aus grauer Feuchtigkeit. Der Parkplatz ist fast leer, bis auf ein paar Leute mit Hunden und eine Läuferin in neonfarbener Jacke, die bei geöffneter Autotür ihre Schuhe wechselt.

Auf der einen Seite grenzt der Parkplatz an eine Allee kahler Bäume, an der anderen verläuft hinter einer Buschreihe eine mehrspurige Straße. An einem altmodischen Kiosk an der Ecke stehen ein paar Leute mit Bierflaschen herum, wie immer. Ich sehe schon von weitem, dass der alte Schäferhund an seiner Kette im Dreck zwischen dem Kiosk und der hypermodernen Edelstahl-Toiletten-Anlage liegt. Der Schäfer tut mir leid. Jedes Mal liegt er dort. Jedes Mal denke ich, jemand müsste da was unternehmen, das ist doch Tierquälerei. So viele Menschen sehen das, so viele Hundebesitzer, keiner tut was. Ich tue natürlich auch nichts, ich bin neu im Hundehalter-Department, ich misch mich nicht ein. Ich misch mich überhaupt nicht mehr ein, nirgends.

Eine schüttere Reihe von Autos parkt neben der WC-Anlage. Hinter einem Mercedes sitzt ein älterer Mann auf einem Campingsessel unter dem Dach des geöffneten Kofferraumdeckels. Er isst mit Messer und Gabel aus dem Kofferraum seines Autos. Der Mercedes wirkt neu. Auch der Mann sieht gepflegt aus. Er trägt einen grauen Anzug, aus dem ein weißer Hemdkragen blitzt, eine weiße Serviette liegt auf seinen Oberschenkeln. Der Mann ist groß und schlank. Im ersten Moment halte ich ihn für den Philosophen Rudolf Burger, dann fällt mir ein, dass Burger kürzlich verstorben ist. Er war ein hochgewachsener, zeitlebens gutaussehender Mann, der mit Leidenschaft unpopuläre Theorien vertrat und viel und elegant rauchte. Ich kannte ihn nur aus der Zeitung, aus dem Fernsehen, von Verlagsfesten in den Neunzigerjahren. Wir haben uns nie persönlich kennengelernt. Ich glaube nicht, dass er Frauen wie mich wahrgenommen hat oder die Texte, die ich damals schrieb.

Ich parke mein Auto und lasse den Hund raus. Der Hund schüttelt sich ordentlich und zieht dann enthusiastisch Richtung Hundewiese. Es ist kalt. Ich habe nur einen Handschuh. Der Handschuh, der in meiner linken Manteltasche stecken sollte, ist nicht da. Vielleicht liegt er im Auto, vielleicht habe ich ihn auf dem Parkplatz verloren. Oder ich habe ihn schon früher verloren. Der Verlust ärgert mich, es ist ein neues Paar Lederhandschuhe, das ich gekauft habe, weil das alte verschwunden ist. Ich spaziere mit dem Hund unter den Gerippen von Bäumen hindurch. Es scheint unwahrscheinlich, dass je wieder Leben aus diesem toten Gehölz schießen wird. Der Hund jagt mit anderen Hunden durch das Unterholz. Er wirkt glücklich. Kennen Hunde Glück?

Als wir zurückkommen, gehen wir an dem eleganten Mann vorbei, der immer noch vor seinem Kofferraum sitzt. Aus der Nähe sieht er überhaupt nicht wie Rudolf Burger aus, mehr wie Josef Bierbichler, aber wie der Josef Bierbichler von vor fünfzehn, zwanzig Jahren. Sein Anzug wirkt auch aus der Nähe edel. Das Hemd ist sauber. Der Mann gabelt konzentriert eine Sardine aus einer Dose, die zwischen kleinen Plastikcontainern ohne Deckel auf einem Geschirrtuch steht. Ich erkenne nicht den Inhalt der Container. Erdäpfelsalat vielleicht, oder kalte Lasagne. Vielleicht hat seine Frau ihm das eingepackt. Oder vielleicht ist seine Frau gestorben, und seine Tochter bringt ihm einmal die Woche Vorgekochtes in Plastikdosen mit. Er erträgt es nicht, allein zuhause an dem Tisch zu essen, den früher seine Frau gedeckt hat. Der Mann sieht nicht aus wie einer, der es gewohnt ist, für sich selber zu kochen. Ich erkenne mein Vorurteil, noch während ich den Gedanken denke. Ist aber vielleicht gar kein Vorurteil, sondern Lebenserfahrung. Warum isst jemand auf einem Parkplatz am Rande des kahlen, kalten Praters allein aus dem Kofferraum eines Mercedes, als gäbe es dafür nicht tausend schönere Orte, ich verstehe es nicht. Er könnte zum Beispiel im Bett vor dem Fernseher essen, mit einem Tablett auf der Bettdecke, so wie ich, wenn die Kinder nicht da sind.

Die Kinder werden bald nicht mehr da sein, also nicht in der Wohnung. Sie sind bald fertig mit der Schule, sie sind erwachsen, sie werden ausziehen. Mila spricht schon seit ein paar Monaten davon, Luzi wirkt noch zögerlich. Die Wohnung ohne die Kinder ist zu groß für mich und viel zu teuer. Ich muss entweder jemanden finden, der mit einzieht, oder ich werde umziehen müssen. Ich hasse Veränderungen, aber irgendwas muss geschehen.

WIKINGERINNEN

Ich habe beschlossen, über mein Leben zu schreiben, mein Aufwachsen und mein Fortgehen, und schon ist es ein Krampf. Meine Mutter bekam sofort ihre Sorgenaugen, als ich es erwähnte. Ihre Augenlider werden dann grau, ich weiß nicht, wie sie das macht. Dann fing sie davon an, dass die Erinnerung ein Biest sei. Sie wisse, dass ich mich mitunter falsch erinnere an Ereignisse aus meiner Kindheit, dass ich Dinge krasser in Erinnerung hätte, als sie in Wirklichkeit waren. Ich sei keineswegs ständig benachteiligt worden. Habe ich das behauptet? Wann habe ich das behauptet? Sie sah mir nicht in die Augen. Offenbar erinnerte sie sich an etwas, vielleicht an einen Konflikt über unterschiedliche Auffassungen über eine bestimmte Sache. Ich überlegte, was das sein könnte, kam aber auf nichts. Zwei meiner Schwestern saßen mit am Tisch, als sie das sagte. Ich blickte fragend zu ihnen hinüber, aber sie wiegten nur ihre Köpfe, im Einklang, eine Choreografie der kalkulierten Unentschiedenheit. Sie sahen mir auch nicht in die Augen. Was habe ich erwartet, sie waren schon immer so.

Auch meine Tochter Luzi sagt, ich darf nicht über sie schreiben. Sie will in meinen Texten nicht vorkommen. Sie sagt, dass sie mir das schon seit Jahren sage, aber immer würde ich ihren Wunsch ignorieren. Ich solle das jetzt endlich kapieren. Ich bin mir sicher, dass sie mir vor ein paar Monaten ihr Okay gab, in diesem Buch vorzukommen, aber sie streitet das sehr überzeugend ab.

»Ich habe dir doch erzählt, dass ich über mein Leben schreiben möchte«, sage ich, »und darüber, wie es war, von zuhause wegzugehen. Dass ich es vergleichen will damit, wie ihr auszieht, Mila und du. Also, falls ihr jemals auszieht. Wie völlig anders das jetzt ist, für alle.«

Luzi schaut mich ungerührt an und sagt, sie könne sich nicht erinnern. Ihre Schwester Mila lehnt in der Tür und lauscht unserem Gespräch. Als ich zu ihr hinübersehe, dreht sie sich um und geht in die Küche. Wie meine Schwestern. Auch Mila will nicht hineingezogen werden, auch sie will sich nicht erinnern.

Ich sage: »Gut, okay, dann hat die Hauptfigur halt ein anderes Kind.«

»Eins, das ganz zufällig genau so ist wie ich«, sagt Luzi. Sie wirkt verärgert.

»Nein, ich mache ihr einen Sohn«, sage ich, »einen, der ganz anders ist als du.«

»Wie heißt der Sohn«, fragt Luzi.

»Hmm, warte, Max«, sage ich.

»Gefällt mir nicht«, sagt Luzi.

»Na ja, sorry«, sage ich, »aber dich gibts gar nicht mehr.«

Ich wollte ohnehin nie Mädchen. Ich weiß nicht genau, warum. Nein, es ist falsch, dass ich keine Mädchen wollte, ich konnte mir, bevor ich Kinder hatte, einfach nicht vorstellen, die Mutter eines Mädchens zu sein, eines Wesens in Tutu und rosa Schühchen. Vielleicht, weil ich mit vier jüngeren Schwestern aufgewachsen bin und mit ihnen Beziehungen pflege, die sich, grob vereinfacht, vom erzwungen Idyllischen über das komplett Traumatische erst spät ins einigermaßen Harmonische wandelten. Meine Mutter besteht darauf, dass wir uns alle gut verstehen, also verstehen wir uns alle gut. Wir hinterfragen das nicht.

In meiner Familie hat man keine Wahl, das Wollen wird einem diktiert. Am besten man akzeptiert es einfach, sonst hat man nur Scherereien. Das funktioniert gut, vielleicht auch, weil ich keine Komplizinnen fände in einem Streit, alle andern sind zu zweit, meine Eltern, meine Schwesternpaare, nur ich bin allein. Es funktioniert eigentlich immer besser, jedenfalls auf längere Sicht, obwohl wir so viele sind und so komplett unterschiedlich. Möglicherweise weil wir jetzt alle schon älter sind und zu erschöpft für echten Streit. Vor allem ich, denn letztlich habe ich ja ohnehin keine Chance.

Bei einem Streit sind immer mindestens zwei gegen mich, nicht selten vier, das habe ich im Laufe meines Aufwachsens gelernt.

Vielleicht spekulierte ich deshalb mit Söhnen, weil meine Eltern sich so sehnlichst einen Sohn gewünscht hatten, dass es schon fast beleidigend war. Sie bekamen mich, dann wollten sie noch ein Kind und bekamen Zwillingstöchter, dann dachten sie wohl, probieren wirs nochmal, vielleicht wirds ja ein Bub. Sie bekamen erneut Zwillingstöchter, und danach trauten sie sich wahrscheinlich nicht mehr. Sie streiten die Sache mit dem Wunschsohn ab, und wenn sie es mal nicht abstreiten, entschuldigen sie es damit, dass das logisch sei, bei so vielen Mädchen. Drei meiner Schwestern haben Namen, die sich ganz zufällig problemlos zu Jungennamen umbauen lassen: Alexandra, Paula, Franziska. Zum Missfallen meiner Mutter, die bis heute darauf besteht, dass man Vornamen nicht abkürzt, nannte mein Vater sie Bienchen, Pauli und Franzi. Meinen Namen hat er nie verniedlicht. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das finden soll. Er hat auch alle meine Schwestern mit viel Ehrgeiz in verschiedene Hochleistungssportarten hineingezwungen, nur mich nicht. Sabine und Lexi sind Rennradfahrerinnen, die noch vor kurzem erfolgreich an Rennen teilnahmen, Pauli spielte Turnierfußball, Franzi Tennis. Alle haben in ihren Häusern eigene Schaukästen für ihre Pokale und Medaillen.

Ich habe nur Bücherregale. Du warst einfach nicht sportlich, sagt meine Mutter. Ich frage mich, woran man das erkannt hat. Meine Mutter war eine ambitionierte Turnerin, die es, wie sie gern erzählt, vor allem deshalb nicht in die Profiliga schaffte, weil ihre Familie sich ein professionelles Training nicht leisten konnte. Sie schiebt es auf ihre Herkunft, dass sie keine erfolgreiche Sportlerin geworden ist, und vielleicht stimmt das, aber vielleicht liegt es doch daran, dass sie in ihrem Turnverein meinen Vater kennengelernt hat und dass ihr dann andere Dinge wichtiger waren als das Training.

Sie ist immer noch sportlich genug, um täglich mit meinem Vater Tischtennis zu spielen. Du wolltest keinen Sport machen, es war deine Entscheidung, sagt meine Mutter. Ich kann mich daran nicht erinnern. Alle in meiner Familie sind sportlich, außer mir.

Ich bin die Älteste, äußerlich ähnle ich meinem Vater. Ich habe einmal gelesen, das sei von der Evolution so eingerichtet worden. Die ersten Nachkommen gleichen den Erzeugern, damit die das Weibchen nicht verstoßen. Oder damit sie sich leichter tun beim Identifizieren mit dem Nachwuchs. Ich habe die Begründung vergessen, und ich weiß nicht, ob es stimmt. Bei uns stimmte es. Meine Schwestern sind alle groß und schlank und blond wie meine Mutter. Sie glichen ihr von Geburt an. Ich glaube, das spielt eine Rolle bei der Mutter-Kind-Bindung. Ich aber habe die Augen meines Vaters und seiner Mutter, ihre Nase, ihre fahle Haut, die sich in der Sonne sofort rötet, Haare, an deren Farbe man sich nicht erinnert. Auf den Fotos in den Familienalben sieht man mich oft im Hintergrund, manchmal unscharf oder nur zur Hälfte, manchmal gar nicht. Es war keine Absicht, es ist einfach so passiert: Die Zwillinge in ihren süßen Zwillingskleidern und mit den dicken blonden Zöpfen präsentieren ihre Osternester, zwei rosa, zwei rot, und in der Ecke, das Stück weißer Teddyplüsch, das ist mein linker Arm. Man machte ja auch nicht so viele Fotos damals. Man hatte einen Fotoapparat, legte einen Film ein und ging sparsam um mit den zwölf oder vierundzwanzig Bildern, die man damit machen konnte. Man wartete auf einen guten Moment, auf einen Augenblick, den man verewigen wollte, der repräsentativ war für diesen Lebensabschnitt, für diesen Sommer, für das Glück, an das man sich selbst erinnern und das man anderen zeigen wollte. Man sagte cheese und drückte ab. Man wusste nicht genau, was man bekommen würde, wenn man die Bilder später im Fotogeschäft abholte. Manchmal war eine Person, von der man glaubte, man hätte sie auf dem Bild, halb abgeschnitten, manchmal unscharf, und manchmal war sie verschwunden, und relativ oft war ich diese Person, so wie auf den Fotos mit meinen Schwestern mit den spektakulären blonden Zöpfen und den blauen Augen.

Meine Mutter entstammt einem Clan von großgewachsenen, lauten und sehr blonden Menschen. Die Männer sind durchwegs kräftig. Im Alter neigen sie zur Fettleibigkeit, die roten Backen ihrer Jugend werden fleischig und bekommen rote Adern. Die Frauen bleiben schlank und werden mit den Jahren hager, nur zwei der Schwestern meiner Mutter, die Zwillingstanten, tragen auf hohen, dünnen Beinen ausladende Bäuche unter Brüsten herum, die niemals zu wachsen aufzuhören scheinen. Alle sind gesellig und sitzen ständig zusammen herum und brüllen einander an. Niemand meint es böse, sie können einfach nicht anders kommunizieren. Mein Vater behauptet, er habe die Genealogie der Familie meiner Mutter studiert, sie trügen einen Genrest irgendwelcher Wikinger-Vorfahren in sich, die sich damals wohl auf Schiffen zusammenrotteten und gegen das Meer und den Wind anschrien. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht hat sich mein Vater das ausgedacht, aber wenn man sie mal zusammen erlebt hat, klingt es logisch.

Wie mein Vater bin auch ich gerne für mich, allein in einem Zimmer, mit meinem MacBook, meinem Fernseher und einem Stapel Bücher. Wenn ich schreibe, dann meist mit Bluessongs in den Kopfhörern, die ich nicht mehr wahrnehme, weil ich sie schon so oft gehört habe. Die Songs sind vertraute Rückzugsräume, in denen nie jemand ein Möbel verrückt, weil sie nie ein anderer betritt. Während der Rest meiner Herkunftsfamilie ständig aufeinanderklebt. Keiner schafft es, auch nur fünf Minuten allein zu sein. Wenn ich zuhause auf Besuch bin, habe ich mitunter das Gefühl, meine Schwestern seien gar nie ausgezogen, hätten nicht längst eigene Familien und eigene große, blonde Kinder, allesamt Söhne, Lexi und Sabine je zwei, Paula und Franziska drei, im Gegensatz zu meinen Eltern konnten sie offenbar nur Jungs und blieben auch als Erwachsene sportlich und konkurrenzorientiert. Meine Schwestern behaupten, sie säßen nur meinetwegen bei meiner Mutter herum, nur wenn ich auf Besuch sei. Ich weiß, dass das nicht stimmt, sie stellen ja die Fotos von ihren Prosecco-Nachmittagen in die Familiengruppe. Sie sind immer dort, sie umkreisen meine Mutter und einander wie ein blondes Planetensystem.

Ich war meine ganze Kindheit und Jugend lang unsichtbar neben diesen Schwestern. Ich bin es noch, wenn sie sich in meiner Nähe aufhalten. Es ist, als würden sie alles Licht aufsaugen, alle Blicke richten sich automatisch auf sie, dass sie älter werden, ändert daran nichts. Unlängst war Franzi zu Besuch bei mir, wir stiegen aus der U-Bahn, gingen den Bahnsteig lang, streiften irrtümlich einen Kerl und entschuldigten uns. Ich sah, wie er sich nochmal umdrehte und Franzi anstrahlte. Es hätte mir eigentlich gar nicht mehr auffallen sollen, aber ich bemerkte es, mit einer gewissen Verwunderung: Aha, sieh an, immer noch. Wenn meine Schwestern neben mir stehen, bemerkt man mich nicht. Ich verschwimme mit dem Hintergrund. Das ist vermutlich der Grund, warum ich so schnell wie möglich von zuhause weg bin und seither darauf achte, dass zwischen uns eine gesunde Distanz liegt.

Ich musste mein Zuhause verlassen und fast siebenhundert Kilometer weit wegziehen, um sichtbar zu werden und festzustellen, dass ich eine ganz normale, durchschnittlich attraktive Frau bin, nicht auffällig schön, nicht hässlich. Ich vergesse das sofort, sobald eine meiner Schwestern in der Nähe ist, oder, wahrscheinlicher, alle vier auf einmal.

SOLITUDE

Seit Monaten gehe ich meinen Freundinnen damit auf die Nerven, dass ich mir meine Wohnung bald nicht mehr leisten kann. Wenn erst Mila und dann Max ausziehen, muss ich auch ausziehen, oder ich muss jemanden finden, der einzieht und die halbe Miete zahlt. Die Miete kann ich mir nur mit den Alimenten des Vaters der Kinder leisten, die Alimente zahlen genau zwei Drittel der Miete, wenn die wegfallen, geht sich die Wohnung nicht mehr aus.

Ich zog aus meinem Elternhaus in eine WG, dann zu Lars, dann mit Lars in eine andere WG, und dann zum Vater der Zwillinge. Zwischendurch wohnte ich ein paar Monate in einer WG in Zürich, und dann kamen die Zwillinge. Allein lebte ich nie, außer wenn ich für ein paar Tage aufs Land fahre, manchmal auch ein paar Wochen, seit die Kinder ohne mich zurechtkommen. Dort bin ich tagelang nur mit dem Hund und merke es gar nicht. Ich kann ungestört denken, muss mit niemandem reden, keine festen Mahlzeiten einnehmen. Freunde und Freundinnen kommen zu Besuch, bleiben ein paar Tage, gehen wieder. Es ist eine Lebensform, die mir liegt und behagt.

Im Netz las ich unlängst einen Text der amerikanischen Autorin Sarah Broom, in dem sie schreibt: »I love solitude.« Solitude. Mitunter mangelt es der deutschen Sprache an Worten, an solchen, die einen menschlichen Zustand, einen Lebensstil korrekt auszudrücken vermögen. Solitude: Kein deutsches Wort entspricht dem, was Solitude meint und spürbar macht. Einsamkeit ist negativ konnotiert, sie ist nicht selbst gewählt, sie stößt einem zu. Niemand entscheidet sich für Einsamkeit, sie ist eine unangenehme Empfindung als Folge einer zufälligen oder absichtlichen Vereinzelung. Einsame Menschen erregen Mitleid, sie haben niemanden, sie trennten sich von Freundin, Gatten, Geliebter, Ehefrau, Lover, oder sie wurden abserviert, sie haben ihren Partner, ihre Partnerin überlebt, sie finden niemand Neuen. Sie sind aus ihrem Freundeskreis gefallen, sie haben keine Familie oder sind ihrer Familie entfremdet. Sie sind aus der Gesellschaft ausgestoßen worden, sie wurden vergessen. Niemand liebt seine Einsamkeit. Einsamkeit ist Schmerz. Einsamkeit ist Leiden.

Solitude ist kein Schicksal, wie die Einsamkeit, sie ist eine Entscheidung. Ein Lifestyle, der dich nicht vereinzelt, nicht im Jahrhundert der sozialen Medien. Eine Lebensform, die Rückzug erlaubt an einen Ort, an dem keine andere Person deinen Platz beansprucht, Rechte hat, Stille zerredet, Abläufe stört, Bedürfnisse und Ansprüche artikuliert. Gewohnheiten etabliert, die nicht deine sind. Die Auseinandersetzung mit anderen Menschen ist profitabel, doch sie erschöpft mich auch, sie laugt mich aus, macht mich unruhig, genervt, aggressiv.

Aber ich kann mir meine Solitude in dieser Wohnung nicht leisten. Ich jammere meine Freundinnen an, dass ich einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin für meine Wohnung brauche, ich werde mein Schlafzimmer räumen und vermieten müssen. Ich könnte ins Wohnzimmer übersiedeln, den größten, hellsten Raum der Wohnung, in dem ich dann arbeiten und schlafen würde. Die Vorstellung behagt mir nicht, ich will nicht auf mein Bett schauen, wenn ich arbeite, andererseits arbeite ich oft im Bett, insofern hätte dieses Arrangement auch Vorteile. Das Bett darf auf alle Fälle nicht so bettartig aussehen wie das Bett jetzt, das außerdem viel zu groß ist für mich, seit langem. Ich habe mir im Internet Betten angesehen, die wie Sofas aussehen. Ich habe mich über Paravents informiert und über Glasziegelwände. Meine Freundinnen machen mit mir Pläne, wie das alles funktionieren könnte, wie viel ich verlangen könnte, für mein Schlafzimmer mit Südbalkon, einem eigenen Badezimmer mit Toilette und Küchenmitbenutzung. Und in dieser Lage! Sechshundert Minimum.

Ich zeige meinen Freundinnen Wohnungsanzeigen aus dem Internet, über die ich gestolpert bin, weil ich nebenbei ein bisschen den Immobilienmarkt scanne. Auf der Suche nach sechzig bis achtzig Quadratmetern mit Balkon in der Gegend des Brunnenmarktes stoße ich auf die unverschämtesten Angebote. Eine finstere Zwölf-Quadratmeter-Höhle mit Familienanschluss, möbliert mit schmalem Bett, billigem Schrank und Schreibtisch, in einer abgewohnten Wohnung zur Untermiete. Das Bad teilt man sich mit der Familie, die dafür vierhundert Euro im Monat möchte, warm immerhin. Da könnte ich doch mindestens sechshundert verlangen, vielleicht sogar siebenhundert?

Meine Freunde geben mir Tipps, Leute zu finden, die jeweils für ein paar Monate oder auch länger das Zimmer mieten könnten. In Wirklichkeit weiß ich längst: Das wird nicht funktionieren. Die Vorstellung, dass ich mit dem Hund vom Land zurückkomme, und ein Fremder sitzt in meiner Küche, ist mir unerträglich. Selbst wenn ich weiß, dass der Fremde ein Freund werden kann, dass ich die Chance bekommen könnte auf eine unvermutet bereichernde Erfahrung: Ich möchte diese Chance nicht. Ich habe lange und gern in Wohngemeinschaften gewohnt, aber ich bin nicht bereit, zu diesem Zustand zurückzukehren. Vielleicht später. Jetzt würde ich lieber allein leben.

Ich kann mir gut vorstellen, in eine Wohnung heimzukommen, in der nichts ist, niemand. Nicht einmal meine Kinder, nicht Max und nicht Mila, die ich, wenn ich die Wohnungstür aufsperre, schon hinter ihrer offenen Zimmertür auf ihrem Sofa lümmeln sehe, mit dem Smartphone in der Hand. Max hat sein Zimmer weiter hinten, seine Tür ist immer geschlossen, und um eventuell eintretende Eindringlinge abzuschirmen, hat er ein Bücherregal vor die Koje gerückt, wo er nun in einem hässlichen Gaming-Stuhl mit seiner Konsole vor zwei Bildschirmen sitzt, mit Kopfhörern auf den Ohren, über die er wohl mit anderen Spielern verbunden ist. Ich weiß es nicht genau. Ich habe irgendwann aufgehört, mich in der Spielewelt meines Sohnes zurechtfinden zu wollen oder auch nur Interesse zu heucheln an dem, was er da macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihm das schadet. Er scheint seine sozialen Kontakte online zu pflegen, so ähnlich wie ich.

Mila ist an Max’ Games genauso wenig interessiert wie ich, sie scheint derzeit vor allem TikTok-Videos zu schauen, die ich auch nicht wirklich verstehe. Manchmal zeigt sie mir eins, das sie besonders lustig findet, aber bevor ich das Lustige daran begreife, ist es auch schon wieder vorbei, und dann macht sich Mila über mein falsches Lachen lustig und darüber, dass ich zu alt sei für TikTok.

Ich rufe Mila einen Gruß zu, ich tue so, als würde ich mich freuen, sie und später Max zu sehen, wie es sich für eine heimkehrende Mutter gehört, und ich freue mich ja wirklich. Aber ich merke auch, wie gut ich mir vorstellen kann, an einen neutralen Ort heimzukommen, meinen Ort, an dem niemand ist, wo ich mit keinem reden muss, wo nicht die Kleidung anderer herumliegt, wo sich keine klebrigen Teller in der Spüle stapeln, wo keine Haare im Waschbecken kleben. Ich würde gerne an einen Ort heimkommen, der so ist, wie ich ihn verlassen habe, aufgeräumt und still. Ich glaube, ich würde gern alleine leben. In dieser Wohnung wird das nicht gehen, so viel ist sicher, dafür reicht das Geld nicht.

Meine Freundinnen kennen meinen Wohnungssermon schon. Er handelt davon, dass man fünfunddreißig Jahre gearbeitet hat, erfolgreich war und sich trotzdem den Ort, an dem man so lange gewohnt hat, nicht mehr leisten kann. Dass man nicht weiß, wo man leben wird, in einem Jahr.

Der Gesang meiner Schwestern: Eigentuuum! Eigentuuum! Hättest du beizeiten in Eigentum investiert! So wie wir! Wärst du klüger gewesen und nicht so eigensinnig! Dann hättest du dieses traurige Problem jetzt nicht. Denn es ist traurig, auf eine lächerlich gewöhnliche Art, auf eine Art, die nach Einschränkung riecht und ein bisschen nach Altersarmut, alles Dinge, die nichts mit dir zu tun hatten, als du jung warst. Die nur andere betrafen, Ungeschicktere, Unklügere, Faulere. Wahrscheinlich denkt niemand, dass es einen selbst treffen könnte. Bis man mit der Niederlage konfrontiert ist, mit dem Ergebnis der eigenen Erfolglosigkeit, falscher Lebensplanung, letztlich: dem fundamentalen Scheitern in einer Gesellschaft, die nur ständige Maximierung als Erfolg akzeptiert, nicht das Reduzieren, nicht ein Leben im Kleinen, Überschaubaren. Ich jammere mich bei meinen Freundinnen aus, in der idiotischen Hoffnung, dass sie mir helfen. Bei mir ein Zimmer mieten, das sie nicht benutzen. Mir jemanden schicken, der das Zimmer mietet und es nicht benutzt. Dass sie mir Sicherheit geben.

Mein Problem ist lächerlich. Es ist nur eine behagliche Wohnung, die ich gegen eine andere, vermutlich ebenso behagliche Wohnung eintauschen muss. Aber an keinem anderen Ort habe ich länger gewohnt als hier. Hier wurden die Zwillinge groß, hier waren sie Babys, Klein- und Schulkinder, hier wurden sie zu Teenagern, hier sind sie, in ihren Zimmern, und werden erwachsen. Hier war ich ihre Mutter, waren wir eine Familie. Ich will diesen Ort nicht aufgeben, und ich will nicht, dass ihn Mila und Max für immer verlassen müssen. Ich will nicht, dass sie ihre Kinderzimmer leer räumen und dann kein Zimmer mehr bei mir haben, keine Zuflucht, in die sie noch einmal aus dem Erwachsenenleben flüchten könnten, falls es doch nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben. Oder falls ihr Alltag unleistbar wird, durch noch eine globale Krise oder, realistischer, mehrere gleichzeitig. Eine Rückkehrmöglichkeit zu haben, ist in Zeiten wie diesen ein Luxus, natürlich, aber ich hatte sie damals, als ich auszog, zumindest theoretisch. Ich nutzte sie nicht, aber die Möglichkeit stand zur Verfügung, hätte zumindest zur Verfügung gestanden, falls ich gescheitert wäre in meinem Versuch, erwachsen zu werden, ganz allein erwachsen zu sein, in einer großen, fremden Stadt, ohne die Hilfe und Unterstützung meiner Familie. Zu scheitern jedoch, aufzugeben, kam für mich nicht in Frage, mein sturer Stolz schützte mich, und die Entfernung, die ich zwischen mein Elternhaus und meinen neuen, selbstgewählten Lebensmittelpunkt gelegt hatte. Und vielleicht war es ja genau das, was meine Kindheit beendete. Möglicherweise tut man den Kindern etwas Gutes, wenn man ihnen eine Rückkehr ins Kindersein, in den Mutterschoß so schwer wie möglich macht, vielleicht werden sie nur so erwachsen.

EINE LISTE VON DINGEN, DIE ICH VERLOREN HABE

Mit Johnny auf dem Land. Johnny ist ein Freund, den ich schon sehr lange kenne. Wir gehen mit dem Hund im Wald spazieren. Die Sonne scheint durchs Grün, der Hund zieht eine lange, neonfarbene Leine hinter sich her, die ihn daran hindern soll, unvermittelt wegzulaufen und Hasen oder Rehen nachzujagen. Ich will ein Foto von Johnny und dem Hund machen, finde das Handy nicht, vermute, ich habe es im Haus liegen gelassen. Auf dem Rückweg treffen wir auf zwei Wanderer. Sie bleiben stehen und sprechen mich mit meinem Namen an, zwei völlig Fremde. Ich bin ganz verwirrt, bis sie mir mein Handy überreichen. Es lag auf dem Weg, hinten, in der Hülle, steckte meine Versicherungskarte mit meinem Passbild und meinem Namen.

Johnny fragt, ob ich öfter etwas verliere. Ich sage, nein, selten, eigentlich nie. Als wir zurück nach Wien fahren wollen, nachdem wir aufgeräumt und gepackt haben, suche ich nach dem Autoschlüssel und finde ihn nicht. Ich gehe zum Auto. Der Schlüssel steckt im Schloss, offenbar schon seit zwei Tagen. Es ist eine sehr sichere Gegend, jeder hier kennt mein Auto. Wir verstauen den Hund auf dem Rücksitz und steigen ein. Ich drehe mich zu Johnny und sage: Dass ich nie etwas verliere, war übrigens gelogen. Johnny lacht, das war ihm schon klar.

Ich schreibe mir Dinge auf die Hand, um sie mir zu merken: Straßennamen, Hausnummern, die Nummer der Straßenbahn, die mich an einen bestimmten Ort bringt, den Pin-Code meiner Visa-Karte.

Eine unvollständige Liste der Dinge, die ich in meinem Leben verloren habe, tbc:

Eine Wandergitarre

Eine Fleecejacke, dunkelgrau

Eine Mütze beim Hundetraining, schwarz

Meinen Blog, mit viertausend darin gespeicherten Texten

Einen Lederhandschuh beim Spazierengehen, pink, wiedergefunden eine Woche später, an der Stelle, an der er aus meiner Jackentasche gerutscht war.

Meinen Reisepass, auf dem Weg nach Kreta. Ich bemerkte es am Flughafen, am Gate. Mein Blut kochte, meine Ohren rauschten. Ich suchte den Gang zur Sicherheitskontrolle ab. Glücklicherweise hatte ich den Pass, vor lauter Angst, ich könnte ihn auf der Reise verlieren, vorher kopiert und die Kopie in die Innentasche meines Handgepäcks gesteckt, es reichte, um nach Kreta zu kommen und wieder nach Hause. Zurück in Wien, rief ich beim Fundbüro des Flughafens an, aber der Pass war nicht abgegeben worden. Ich wollte ihn gerade als gestohlen melden, als ich ihn in meinem Kopierer fand.

Den Hund, im Wald, trotz der langen Leine

Zwei sehr gute Punschkrapfen von der Konditorei Ehrenberger, mit rosa Zuckerguss, auf dem Weg nach Hause, wo ich mich darauf freute, einen zu essen, und dann waren sie nicht da. Ich sah im Kofferraum nach, da waren sie auch nicht. Wahrscheinlich waren sie mir beim Verstauen der Einkäufe aus der Tasche gefallen, und ich hatte sie dann mit dem Auto überfahren.

Ein Balkan-Trachtentuch, das mir die Designerin Susanne Bisovsky einmal geschenkt hat. Eigentlich waren es zwei kleine Tücher, die ich zusammengenäht und viele Winter hindurch um meinen Hals gewickelt hatte. Ich verlor das Tuch auf einer Lesereise durch Deutschland und die Schweiz, irgendwo im Zug. Ersatzweise fand ich einen Mann, den ich dann auch wieder verlor, oder besser, irgendwann absichtlich liegen ließ. Es tat mir leid um das Tuch, und es tat mir auch leid um den Mann. Er war klug und sensibel, aber in einer elementaren Sache gerieten wir in Streit und fanden nicht mehr heraus. Ich vermisse das Tuch und sehe es mir manchmal an, im Internet, auf Pressefotos, auf denen ich es trug. Dem Mann begegne ich manchmal auf Facebook; er reist viel.

Zwei kleine gelbe Taschenmesser mit dem Aufdruck einer Wochenzeitung, die ich von einer Schweizer Freundin bekam, die dort arbeitet. Ich verlor eins, bat sie bei Gelegenheit um ein neues, weil ich es so mochte, fand danach das erste wieder und verlor dann irgendwie beide. Vielleicht habe ich sie gar nicht verloren, sondern nur so gut weggeräumt, dass ich sie nicht mehr finde, und irgendwann werden sie an völlig logischer Stelle wieder erscheinen. (Update: das geschah.)

Die Cats-2000-Sonnenbrille von Ray-Ban, fünf Mal, glaube ich. Genauso oft habe ich sie wieder gekauft, einmal von Yvonne, der ich sie gemeinsam mit Theres zum Geburtstag geschenkt hatte, weil Yvonne bei einem Urlaub in Kroatien meine so gern getragen hatte. Vermutlich, weil sie ihre irgendwo verlegt hatte. Wir wohnten zusammen in einem kleinen alten Haus gegenüber vom Strand. Das Haus hatte schiefe Böden, kleine Zimmer mit Blick aufs Meer, einen nicht funktionierenden Herd und eine von Blumen und Wein überwachsene Terrasse, von der es nur ein paar Schritte bis zum Wasser waren. Eine kleine Promenade, die Dorfstraße, führte zwischen dem Steinstrand und der Terrasse hindurch, abends saßen wir da, die Füße auf einem Mäuerchen, tranken Wein und lästerten über die Leute, die vorbeigingen, tagsüber saß ich an einem der Tische im Schatten und arbeitete an einem Buch. Ich schrieb eine Todesszene für die Hauptfigur, einen untreuen Mann, ich ließ ihn mit seinem Fahrrad unter einen Geländewagen schlittern, von dem er samt seinem schicken Rad zermalmt wurde. Ich mochte die Szene, verwendete sie dann aber nicht, sondern ließ den Mann leben. Bis heute bin ich nicht sicher, ob das eine gute Idee war.

Yvonne trug in diesem Urlaub ständig meine Sonnenbrille, was ich gar nicht so gern sah, weil Yvonne noch öfter Dinge verliert als ich, aber ich fand auch, sie stand ihr gut. Aber die Brille, die wir ihr schenkten, war ihr dann doch zu groß. Sie hat ein viel kleineres Gesicht als ich. Als ich bemerkte, dass sie die Ray-Ban nie trug, fragte ich sie, ob ich sie ihr abkaufen könne. Ich verlor die Brille ein paar Wochen später, sagte es Yvonne aber nie, sondern kaufte mir auf eBay genau die gleiche noch einmal. Bis heute tue ich so, als sei das ihre.