Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

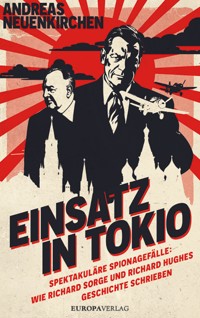

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

1933 kam Richard Sorge nach Tokio. Getarnt als ein Fachjournalist und strammer Nazi, war der mehrfach verwundete Veteran des Ersten Weltkriegs tatsächlich der beste und gewagteste kommunistische Spion, den Moskau jemals ausgebildet hatte. Sein panasiatisches Agenten-Netzwerk lieferte Informationen, die die letzten Schlachten des Zweiten Weltkriegs entscheidend beeinflussten. Richard Hughes verschlug es zur gleichen Zeit aus der australischen Provinz ins japanische Feindesland. Aus dem Nachwuchsjournalisten mit einer Vorliebe für klassische Kriminalliteratur wurde einer der brillantesten Chronisten internationaler Spionagetätigkeiten. Verewigt in den Werken seiner Freunde John Le Carré und Ian Fleming, landete er aufsehenerregende Coups in Tokio, Moskau und Hongkong. Die Doppelbiografie schildert die Leben der beiden Richards, deren Werdegänge so viele Parallelen aufweisen, obwohl ihre Beweggründe unterschiedlicher nicht sein konnten: Auf der einen Seite der verbissene Ideologe Sorge, den der Glaube an die kommunistische Sache hinaus in die Welt trieb. Auf der anderen Seite der Lebemann Hughes, den die reine Abenteuerlust beflügelte. Zugleich ist es die Geschichte einer ganzen Epoche: das Zeitalter der spektakulären Spionagefälle, das Jahrhundert der Weltkriege, die Geburtsstunde des modernen Asiens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EUROPAVERLAG

1. eBook-Ausgabe 2025

1. Auflage

© 2025 Europa Verlag in der Europa Verlage GmbH, München Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Layout & Satz: Margarita Maiseyeva

Redaktion: Franz Leipold

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN:978-3-95890-493-4

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für Produktsicherheit

Europa Verlage GmbH

Monika Roleff

Johannisplatz 15

81667 München

Tel.: +49 (0)89 18 94 733-0

www.europa-verlag.com

INHALT

EINE GESCHICHTE ZWEIER RICHARDS

PRÄLUDIUM

TEIL 1. ELTERN & ELTERNHÄUSER

RICHARD SORGE: GEBOREN IN DAMPF UND DÜSTERNIS

RICHARD HUGHES: SOHN EINES BAUCHREDNERS UND EINER VERHINDERTEN NONNE

TEIL 2. WELTKRIEG & GLAUBENSKRIEG

RICHARD SORGE ZIEHT IN DEN KRIEG

RICHARD HUGHES BEZIEHT STELLUNGEN

TEIL 3. JUNGE JOURNALISTEN

RICHARD SORGE: PROPAGANDIST & JOURNALIST

RICHARD HUGHES, MANN VIELER NAMEN

TEIL 4. PASSAGEN NACH TOKIO

RICHARD SORGE ZIEHT ES GEN OSTEN

RICHARD HUGHES NIMMT DIE DIREKTE ROUTE

TEIL 5. BÜNDNISSE & VERBÜNDETE

RICHARD SORGE FLICHT SEIN NETZWERK

RICHARD HUGHES: VOM FALSCHEN FREIMAURER ZUM BEINAHE ECHTEN SPION

TEIL 6. ZEIT DER LEGENDEN: ECHTE UND FALSCHE SUPERAGENTEN

RICHARD SORGE: TRIUMPH UND NIEDERLAGE

RICHARD HUGHES, AGENTEN-JÄGER & AGENTEN-BERATER

POSTLUDIUM

ANMERKUNGEN, DANKSAGUNGEN & QUELLENANGABEN

HandelndePersonen & Organisationen

Die Sorges

Richard Sorge: ein Soldat, Journalist und Spion

Gustav Wilhelm Richard Sorge: sein Vater, ein Experte für Tiefbohrtechnik

Nina Sorge, geb. Semionovna Kobieleva: seine Mutter

Friedrich Adolf Sorge: sein Großonkel, ein kommunistischer Aktivist

Christiane Sorge, ehemalige Gerlach: seine erste Ehefrau

Jekaterina Alexandrowna »Katja« Maximowa: seine zweite Ehefrau

Die Hughes

Richard »Dick« oder »Dikko« Hughes (II.): ein Journalist und zeitweiliger Spion

May Lillian Hughes, geb. Bennett: seine erste Ehefrau

Adele Hughes, geb. Redapple: seine zweite Ehefrau

Oiying (Ann) Lee: seine dritte Ehefrau

Richard »Dick« Hughes (III.): sein Sohn, ein Musiker und Journalist

Richard Hughes senior (I.): sein Vater, ein Pianist, Journalist und Bauchredner

Katie Hughes, geb. McGlade: seine Mutter

Weitere Australier

Sir Harold Winthrop Clapp: Vorsitzender der Victorian Railways, Hughes’ erster Arbeitgeber und Mentor

Frank Packer: Medienunternehmer, Arbeitgeber von Hughes

Cyril Pearl: Starjournalist, Freund von Hughes

Sid Deamer: Zeitungsmann, zeitweise Redakteur von Hughes

Brian Penton: Deamers Nachfolger, kein Freund von Hughes

In Russland

Dmitri Sacharowitsch Manuilski: Hochrangiger Mitarbeiter der Komintern, ein Förderer Sorges

Jan Karlowitsch Bersin: Chef des Geheimdiensts der Roten Armee, Förderer Sorges

Semyon Petrowitsch Uritsky: Bersins Nachfolger

Otto Wille Kuusinen: Sekretär des Exekutivkomitees der Komintern

Der Tokio-Spionage-Ring (Kernbesetzung)

Max Clausen: Funker

Hotsumi Ozaki: japanischer Agent und Journalist

Branko Vukelić: jugoslawischer Spion im Dienst der Komintern

Yotoku Miyagi: Sorges japanischer Assistent

Bruno Wendt: Funker, Clausens Vorgänger

Yoshiko Yamasaki: Vukelićs zweite Ehefrau

Japanische Ermittler

Hideo Ohashi: Polizeiinspektor, Komintern-Experte

Mitsusada Yoshikawa: Staatsanwalt

Weitere Japaner

Hanako Ishii: Sorges letzte Lebensgefährtin

Torao »Tiger« Saito: Redakteur, Fotograf und Architekt. Freund von Hughes und Vorbild für die Figur Tiger Tanaka im James-Bond-Roman Man lebt nur zweimal

Teikichi Kawai: Journalist in Schanghai, Spion im Dienst Sorges

Yōsuke Matsuoka: japanischer Außenminister 1940–1941

Weitere Deutsche

Dr. Kurt Albert Gerlach: Sorges Professor, Mentor, Freund und Arbeitgeber während des Studiums und unmittelbar danach

Eugen Ott: Militärattaché und Botschafter in Japan, Freund Sorges

Helma Ott: seine Frau, Sorges Geliebte

Helmut »Papa« Ketel: Bar- und Restaurantbetreiber in Tokio, Bekannter von Sorge und Hughes

Fürst Albrecht von Urach: Mitarbeiter der NSDAP-Presseabteilung in Tokio, Freund Sorges

Josef Meisinger: SS-Standartenführer mit dem Spitznamen »Schlächter von Warschau«, Spion-Jäger in Tokio

Eta Harich-Schneider: Musikerin, Gast der Otts, Geliebte Sorges

Weitere wichtige Personen

Ian Fleming: ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, Publizist, Erfinder von James Bond und Freund von Richard Hughes

Aino Kuusinen: eine Spionin in Tokio, Frau von Otto Wille Kuusinen, einem Mitbegründer der Kommunistischen Partei Finnlands

Guy Burgess und Donald Maclean: britische Spione im russischen Dienst

Agnes Smedley: Schriftstellerin und Aktivistin, Kollaborateurin und Geliebte von Richard Sorge in Schanghai

Sir Arthur Conan Doyle: Arzt, Spiritualist und Schriftsteller; Erfinder von Sherlock Holmes

General Douglas MacArthur: Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzung in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg

AbkürzungenundAkronyme

Komintern: Kommunistische Internationale, ein internationaler Zusammenschluss kommunistischer Parteien

GRU:Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije (Hauptverwaltung für Aufklärung), der Geheimdienst der Roten Armee

Tokkō:Tokubetsu Kōtō Keisatsu, eine Sondereinheit der japanischen Polizei zur Überwachung und Bekämpfung subversiver Gruppierungen

MI5:Military Intelligence, Section 5; der britische Inlandsgeheimdienst

MI6:Military Intelligence, Section 6; der britische Auslandsgeheimdienst

EINE GESCHICHTE ZWEIER RICHARDS

»Es wäre äußerst befriedigend zu behaupten, dass ich den einen oder anderen Verdacht in Bezugauf Sorge hatte. Es wäre außerdem gelogen.«

Richard Hughes in seinem Essay »The Untold Story of Richard Sorge«

Treffen sich zwei Männer namens Richard in einer Bar. Was wie der Anfang eines Witzes klingt, hätte der Anfang einer großen Freundschaft oder, wahrscheinlicher, der Beginn einer intensiven Feindschaft sein können. Auf der einen Seite der russische Spion, der sich als deutscher Nazi ausgab, auf der anderen Seite der australische Journalist, der keines von beidem gutheißen konnte.

Stattdessen machte die erste Begegnung zwischen Richard Hughes und Richard Sorge im trinkfreudigen und rauflustigen Nachtleben der Korrespondentenkreise im Tokio der 1940er-Jahre auf keinen von beiden großen Eindruck. Die beiden Richards hatten trotz gemeinsamer Vorlieben für die vergnüglichen Dinge im Leben keinen Draht zueinander. Hughes erzählte viele Jahre später gerne, er habe noch öfter mit Sorge getrunken. Sorge hingegen erwähnte Hughes in keiner seiner vielen privaten Aufzeichnungen oder protokollierten Geständnisse, aus denen in den Jahrzehnten nach seinem Tod eines der erstaunlichsten Leben des 20. Jahrhunderts rekonstruiert wurde.

Das Missverhältnis ist verständlich. Sorge wurde posthum als einer der größten Spione der Geschichte weltberühmt. Wer mit ihm getrunken hatte, konnte sich rühmen, zumindest eine Gastrolle in dieser abenteuerlichen Geschichte gespielt zu haben. Richard Hughes hatte zwar eine ansehnliche Karriere als hochdekorierter Journalist vor sich, war in den frühen 40ern aber kaum mehr als ein Nachwuchsreporter, der sich vor Kurzem noch als freier Mitarbeiter australischer Eisenbahnliebhaber-Magazine verdingt hatte und es eher mit Mut und Glück als mit beeindruckenden Referenzen hinaus in die große weite Welt geschafft hatte.

Richard Sorges Leben endete, als Richard Hughes’ internationale Karriere gerade begann. So unterschiedlich die Beweggründe für das Beschreiten ihrer Wege waren, so ähnelten sich die Wege doch sehr. Ein Blick auf Hughes’ deutlich längeres Leben kann uns Aufschluss geben, wie es mit Sorge hätte weitergehen können, hätte er das Ende des Krieges überlebt. Sorges journalistische Arbeit in Japan und zuvor in China wird oft einzig als Tarnung für seine Spionageaktivitäten wahrgenommen. Dabei war diese Arbeit authentisch; er war tatsächlich ein Journalist, der Themen recherchierte und handwerklich wie inhaltlich kompetente Artikel schrieb, die von namhaften Presseorganen veröffentlicht wurden. Bereits in seiner Jugend der Literatur und dem Schreiben zugetan, war er ein Mann des Wortes, bevor er ein Mann der Mysterien wurde. Gut möglich, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn dieser für ihn glimpflicher ausgegangen wäre, seine Spionage-Karriere an den Nagel gehängt und sich ganz aufs Schreiben konzentriert hätte. Er war schon lange unzufrieden mit seinen russischen Herren, denen er einst so treu ergeben war und die ihm stets weniger trauten als er ihnen, wie er zu spät erkannte. Seine politischen Überzeugungen hätte er wahrscheinlich dennoch nicht aufgegeben. Doch er hätte wohl eine weniger lebensgefährliche Art gewählt, sie zu vertreten.

Richard Sorge und Richard Hughes lassen sich als zwei Seiten einer Medaille betrachten. Die Lektüren ihrer Jugend bestimmten ihr Leben. Der eine wurde inspiriert von Marx und Engels, der andere befeuert von den Abenteuergeschichten von Arthur Conan Doyle und H. G. Wells. Beide verschlugen ihre Leidenschaften in den Fernen Osten (der aus Hughes’ australischer Perspektive allerdings eher der mittlere Norden war). Man konnte sogar beiden leidenschaftliche Ansichten zum Kommunismus attestieren, obwohl sich ihre Bewertungen grundlegend unterschieden. Hughes hatte für den Kommunismus nur Spott und Verachtung übrig. Darüber hinaus war es für ihn ein großes Unglück, auf seinen internationalen Reisen ob seiner robusten Statur und seines blonden Haarschopfs immer wieder für einen Deutschen gehalten zu werden. Sorge hielt er während ihrer gemeinsamen Zeit in Tokio für das, wofür er sich ausgeben musste: einen strammen Nazi. Als er später erfuhr, dass Sorge tatsächlich Kommunist war, dachte er womöglich: allenfalls marginal besser.

Gerade die Unterschiede in Sorges und Hughes’ Ansichten und Karrieren machen es so interessant, ihre Geschichten gegenüberzustellen. Die Spionage ist einer von vielen Fäden, die die beiden verbinden. Und das liegt nicht allein daran, dass später auch Hughes – kurzzeitig und mit entschieden antikommunistischen Hintergedanken – für Russland spionierte. Sorge hinterließ sicherlich einen bleibenderen Eindruck in der Geschichte der Spionage. Doch Hughes drückte der Welt der fiktiven Geheimagenten seinen Stempel auf. Er war mit Autoren wie John Le Carré und James-Bond-Erfinder Ian Fleming nicht nur gut befreundet, sondern inspirierte mit seinem Wesen und seinen vielen Anekdoten aus aller Welt auch deren Werke und wurde sogar darin verewigt. Er war ein Typ für einen Bond-Roman, obwohl er kein Bond-Typ war. In Flemings Man lebt nur zweimal, dessen ausführliche und turbulente Recherchereise durch Japan Hughes organisierte und begleitete, taucht er als Dikko Henderson auf, ein Verbindungsmann zwischen britischem und japanischem Geheimdienst. In Le Carrés Eine Art Held war er die Inspiration für William Craw, einen alternden Journalisten in Hongkong, wo Hughes tatsächlich seinen Lebensabend verbrachte.

Angesichts Hughes’ etwas späterer Geburt und seines viel längeren Lebens bietet es sich nicht an, seine und Sorges Lebensgeschichte in allzu streng chronologischer Reihenfolge parallel zueinander zu erzählen. Dann wäre Sorge in der Mitte der Erzählung tot, und Hughes hätte sie komplett für sich. Ein Umstand, der ihm wahrscheinlich nichts ausmachen würde. Dennoch kein Idealzustand für eine Doppelbiografie. Deshalb habe ich mich für eine thematische anstatt einer zeitlichen Kapiteleinteilung entschieden: Familie, Beruf, Berufung, Liebe, Reisen … In groben Zügen folgt dieser Ansatz durchaus den Lebenschronologien der beiden, da diese Dinge dem Menschen im Allgemeinen oft in den gleichen Lebensabschnitten besonders wichtig sind. Gelegentliches Vorgreifen und Zurückspringen sind jedoch so beabsichtigt wie unvermeidlich. Dies ist eine Biografie in Schlaglichtern, bisweilen auch sprunghaften Irrlichtern, die nicht nur das Leben zweier Menschen beleuchten soll, sondern ebenso die Zeit, in der sie lebten, und die Orte, an denen sie wirkten. Dazu gehören auch die Menschen, die ihnen begegneten, sie beeindruckten und beeinflussten, die Weichen ihres Lebens stellten und von ihren Zeiten geprägt waren, so wie sie diese Zeiten prägten. Ausflüge in die Biografien anderer als der Titelfiguren seien also nachgesehen – sie bereichern das Panorama und mehren, hoffentlich, das Lesevergnügen. Eines hatten all diese unterschiedlichen Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen von Richard Sorge und Richard Hughes gemeinsam: Langweilig war niemand von ihnen.

PRÄLUDIUM

Tokio, November 1944: Der Gefangene in Zelle 11

Der 7. November 1944 war ein sonniger, aber eiskalter Tag in Tokio. Wie an jedem Morgen läutete im Gefängnis Sugamo um sechs Uhr die Glocke, um die Gefangenen zu wecken. Trotz dieser Routine war es ein besonderer Tag in zweifacher Hinsicht. Zum einen war es der 27. Jahrestag der Oktoberrevolution, die das kommunistische Regime in Russland etabliert hatte. Außerdem war es der Tag, an dem das Todesurteil des Geheimagenten vollstreckt werden sollte, der für dieses Regime am leidenschaftlichsten gebrannt hatte und der nun von ihm verraten worden war.

Der Gefangene in Zelle 11 trug eine dunkle Hose, ein offenes Hemd und eine legere Jacke. Kurz vor zehn Uhr morgens erschien der Gefängnisdirektor Seiichi Ichijama mit einigen Gefolgsleuten vor seiner Tür. Darunter Inspektor Hideo Ohashi, dem drei Jahre zuvor die Verhaftung des Todeskandidaten gelungen war.

»Ist es heute?«, wollte Richard Sorge wissen.

»Ja, heute«, antwortete Ichijama. Dann fragte er streng nach Protokoll Sorges Personalien ab und teilte ihm mit, dass man von ihm erwarte, würdevoll zu sterben. »Haben Sie das verstanden?«

Sorge nickte. Er verzichtete auf den Tee und das Gebäck, das ihm angeboten wurde. Stattdessen bat er um eine Zigarette. Ichijama antwortete, dass das gegen die Regeln verstoße. Inspektor Ohashi sprach sich dafür aus, Sorge diesen letzten Wunsch zu gewähren. Ichijama ließ sich nicht überzeugen.

»Haben Sie noch etwas zu sagen?«, fragte er.

»Nein, nichts«, sagte Sorge zum Direktor. Den anderen Besuchern in dessen Geleit sagte er: »Ich danke Ihnen allen für Ihre Güte.«

Sorge und seine Entourage aus Polizei- und Justizbeamten schritten hinaus in den sonnendurchfluteten Gefängnishof und betraten ein kleines Gebäude, das hinter einer hohen Mauer versteckt war. Zunächst passierten sie ein Vorzimmer, in dem Räucherstäbchen vor einem Bild eines goldenen Buddhas verglommen.

Dahinter lag ein karger, betonierter Raum mit einer Falltür im Boden. Über der stellte Sorge sich auf. Er wurde an Händen und Füßen gefesselt. Ihm wurde eine Schlinge um den Hals gelegt. Seine Begleiter traten zurück. Auf Japanisch zollte er drei Organisationen Respekt: der Roten Armee, der Kommunistischen Internationale und der Kommunistischen Partei Russlands.

Die Falltür öffnete sich um 10:20 Uhr. Der Mechanismus wurde von fünf Mitarbeitern operiert, von denen nur einer tatsächlich das Schloss entriegelte, damit sich niemand die Schuld am Tod des Mannes geben konnte. Um 10:36 erklärte der Gefängnisarzt Richard Sorge für tot. Er war 49 Jahre alt geworden.

Laos, 1961: Derblinde seher

Richard Hughes’ Mutter starb, als der Asienkorrespondent 55 Jahre alt war. Sein Vater teilte ihm in einem optimistischen Brief mit, er gehe fest davon aus, dass sie nun an einem besseren Ort sei und sie sich bestimmt wiedersehen würden. Der Sohn hatte mit dem Spiritualismus seines Vaters nie etwas anfangen können. Doch das änderte sich, als er im selben Jahr wieder einmal aus Laos berichtete. Das Land befand sich in einem Spannungsfeld zwischen kommunistischen Umtrieben der Region und westlicher Einflussnahme, und Hughes war in erster Linie als politischer Berichterstatter gekommen. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, einen alten, blinden buddhistischen Mönch aufzusuchen, dem seherische Fähigkeiten nachgesagt wurden. Als er dem gebrechlichen, Betelnuss kauenden Mann, eingehüllt in gelbes Tuch, in einem Tempel nahe der Stadt Luang Prabang begegnete, behauptete der, Hughes sei in Begleitung seiner Frau gekommen. Dass sie tot war, wusste der Mönch, wie er seinem Besucher über einen Dolmetscher wissen ließ. Sie sei wahrscheinlich vor zehn Jahren gestorben, in einer Stadt in Japan. Sie hätte dunkle Haare und ein frohes Naturell gehabt. All das traf auf Adele Hughes zu. Sie sei immer bei ihm, versicherte der Mönch.

Der gewohnheitsmäßige Skeptiker Hughes schwor auch später noch, dass der Besuch ein spontaner Entschluss gewesen sei und der Geistliche nichts über ihn und seine Frau hatte wissen können. Er besuchte ihn in den folgenden Jahren immer wieder. Bei ihrem letzten Treffen ermahnte ihn der Mönch, seinen Freund ordentlich zu verabschieden. Weitere Details gab er nicht.

Am selben Tag brachte Frank Corrigan, ein alter Freund aus den Tagen des Koreakrieges, Hughes zum Flughafen. Im emsigen Treiben, das dort herrschte, verloren sich die beiden aus den Augen, und Hughes konnte ihm zum Abschied nur noch aus dem Flugzeug zuwinken, was dieser aber nicht sah. Eine Woche später starb Corrigan beim Absturz eines anderen Flugzeugs.

Hughes kam noch oft nach Luang Prabang. Doch er wagte es nicht mehr, den Mönch aufzusuchen. Als er seinem Freund W. Somerset Maugham von den Begegnungen mit dem Geistlichen berichtete, sagte der: »Es ist schlimm genug, die Vergangenheit zu kennen. Es wäre unerträglich, die Zukunft zu kennen.«

RICHARD SORGE: GEBOREN IN DAMPF UND DÜSTERNIS

Im Schatten der Villa Petrolea

Im Jahr 1873 reiste Robert Nobel nach Baku, Aserbaidschans vermutlich schon damals einwohnerreichsten Stadt. Man kam zu jener Zeit mit dem Zählen der Einwohner nicht recht hinterher, weil ihre Zahl so rasant anstieg. Die meisten kamen aus einem einzigen Grund: Öl. Robert Nobel, der Bruder von Alfred, zunächst nicht. Er war auf Geheiß seines anderen Bruders, Ludvig, in den Kaukasus gekommen, um Walnussholz zu erwerben, aus dem die Nobels daheim Gewehre fertigen wollten. Doch dann sah Robert das Öl, erkannte die Möglichkeiten und verschwendete keinen Gedanken mehr an Walnussholz. Er richtete sich auf einen längeren Aufenthalt ein, wie viele andere der Neuankömmlinge. Einige von ihnen waren Unternehmer wie er, manche Ingenieure, andere einfache Arbeiter. Sie stammten aus Amerika, aus Europa, aus Russland. Für die überwiegend islamisch geprägte einheimische Bevölkerung waren sie alle gleich: Eindringlinge, die das Leben in der Stadt, die bereits einen Ruf als die korrupteste und gewalttätigste des russischen Reiches zu verteidigen hatte, nicht unbedingt lebenswerter machten.

Unter diesen Eindringlingen war auch Richard Sorge. Richard Sorge der Ältere. Nicht Richard Sorge, der Spion, sondern Richard Sorge, der Ingenieur. Vollständig: Gustav Wilhelm Richard Sorge. Geboren als Sohn eines Chirurgen 1852 in Wettin an der Saale. Wie später sein berühmter Sohn war auch der ältere Sorge neben seinem Hauptberuf publizistisch tätig. Zu seinen Werken gehörten die Schriften Tiefbohrtechnische Studien über Ölgruben-Betrieb und Spülbohrung und Die Theorie der Bewegung des Spülstroms in Bohrlöchern, Letztere in einer englischsprachigen Fachpublikation erschienen.

Sorge war auf Geheiß Nobels gekommen beziehungsweise auf Geheiß der von ihm gegründeten »Naftaproduktionsbolaget Bröderna Nobel«, auf Deutsch die »Genossenschaft für Ölgewinnung der Gebrüder Nobel«. Bekannter ist die Firma als Branobel, was für die Brüder (auf Russisch: Bratja) Ludvig und Robert Nobel stand. Sorge arbeitete für einen Arm der Firma, die »Caucasian Oil Company«, benannt nach dem nahe gelegenen Kaukasus. Die Nobels hatten in der Region Bohranlagen und Raffinerien gebaut und mit einer Pipeline den Öltransport revolutioniert. Die Gegend war schon seit Jahrhunderten für ihre reichen Bodenschätze bekannt, doch der Anschluss an die Industrialisierung hatte sich schleppend vollzogen, so er überhaupt stattgefunden hatte. Das Öl sprudelte seit Ewigkeiten unkontrolliert aus dem sumpfigen Erdreich am Kaspischen Meer, bot Stoff für allerlei Legenden und Aberglauben göttlicher und dämonischer Natur, demonstrierte seine Macht oft auf flammende, verheerende Weise. Nun kamen westliche Unternehmer, um den Urgewalten ihre Macht aufzuzwingen, Öl in Waren zu verwandeln, kurzum: den lange ausgebliebenen Fortschritt zu bringen. Die Gebrüder Nobel taten das so gründlich, dass ihre Firma zu einer der dominantesten am Ort wurde und dabei Konkurrenten wie den Pariser Zweig der Familie Rothschild und den amerikanischen Unternehmer John D. Rockefeller auf die Plätze verwies.

Was in dieser Zeit mit Baku geschah, mochte nicht jeden begeistern. Der Jungschriftsteller Maxim Gorki fand, dass die Ölfelder des Ortes den »Eindruck eines Gemäldes der Hölle« hinterließen. »Das Öl sickerte überall«, beobachtete die Schriftstellerin Anna Allilujewa, die zweite Ehefrau Josef Stalins. »Bäume konnten in dieser giftigen Atmosphäre nicht wachsen.«

* * *

Sorge, der deutsche Spezialist für Bohranlagen, hatte in Baku nicht nur Arbeit gefunden, sondern auch die Liebe. 1885 heiratete er mit 33 die damals 18-jährige Nina Semionovna Kobieleva, Tochter eines Händlers aus Kiew, den ebenfalls die Verheißungen der alten Ölfelder und neuen Geschäftsmöglichkeiten nach Baku gelockt hatten.

Die Gebrüder Nobel residierten in der imposanten Villa Petrolea, und sie wussten die Bediensteten ihres Unternehmens gerne um sich, weshalb bald eine ganze Nachbarschaft in der Siedlung Keshla nahe den Ölfeldern am Kaspischen Meer den Namen der Residenz trug. Nicht unweit von Keshla, in der Siedlung Sabunçu, wurde auch Sorge mit seiner Familie untergebracht. Das Geschäft mit dem Öl war lukrativ, und wer wertvolle Arbeit leistete, musste bei Laune gehalten werden. So mangelte es dem Ingenieur und seiner Familie an nichts. Ihre Residenz mochte sich gegen die ihrer Herren bescheiden ausnehmen, doch fiel das zweistöckige, von Akazien umringte Backsteinhaus deutlich üppiger aus als die Hütten der Einheimischen, die den Neuankömmlingen mit Argwohn und Misstrauen begegneten. Die Ghettoisierung machte über längere Zeit vor Sabunçu nicht halt. Später, als die Sorges längst wieder abgereist waren, überwucherten behelfsmäßige Baracken ihre Nachbarschaft, und ihr Haus diente zur Unterbringung von nicht weniger als zehn Flüchtlingsfamilien.

Die Teilung der Zwei-Klassen-Gesellschaft war bereits zu Zeiten des Öl-Booms nicht zu übersehen. Stalin nannte das Baku jener Jahre eine Stadt der »Ausschweifungen, Willkürherrschaft und Extravaganz« für die Reichen. Den Armen, dazu zählten die meisten Einheimischen und die einfachen Arbeiter auf den Ölfeldern, blieb laut ihm nur »Dampf und Düsternis«. Bakus damaliger Gouverneur fand weniger blumige Worte für den desolaten Zustand des Molochs, in dem die Ärmsten in Straßen voller Müll, Fäkalien, ausgeweideter Tiere und faulenden Fleisches hausten. Er nannte seine Stadt ganz einfach den »gefährlichsten Ort in Russland«. Vermutlich war es auch einer unhygienischsten. Der Romancier Essad Bey blickte für seinen Vergleich weit über Russland hinaus, als er befand, dass das Stadtzentrum von Baku wie der Wilde Westen sei, »wimmelnd vor Banditen und Räubern«.

An diesem Ort wurde 1895 der kleine Richard Sorge geboren. Allerdings nicht genau an diesem Ort. Nicht zwischen Banditen und Räubern. Sabunçu, in ausreichender Distanz zum Stadtkern angesiedelt, war noch fest in der Hand der gehobenen Mittelschicht. Die erste Straßenbahn der Stadt begann hier ihre Fahrt.

Richard war eines von fünf lebenden Kindern der Sorges. Fünf weitere waren im Säuglingsalter gestorben. Mit seiner russischen Mutter und seinem international geprägten Geburtsort unter russischem Regime scheint Sorge prädestiniert für eine Karriere als Stalins Superspion. Doch seine Geburt und seine ersten Lebensjahre an diesem unwirtlichen Ort brachten ihn Russland nicht näher. Im Hause Sorge hatte eindeutig der Vater die Hosen an, ein überzeugter preußischer Patriot. Selbst Richards Mutter sprach ausschließlich deutsch mit ihm. Seinen Geschwistern und ihm wurde immer wieder vorgebetet, dass ihr Zuhause nicht Aserbaidschan sei, sondern Deutschland. Und dahin zog es die Familie auch wenige Jahre nach Richards Geburt zurück.

Paradiesische Bourgeoisie in Lichterfelde

Ende des 19. Jahrhunderts war in Deutschland die Welt noch in Ordnung. Diese Erinnerung hatte jedenfalls der überführte Spion Richard Sorge, als er in japanischer Gefangenschaft seine formativen Jahre Revue passieren ließ. Berlin war die Stadt, die seine ersten konkreten Kindheitserinnerungen produzieren sollte. Aserbaidschan verließ er schließlich im Kleinkindalter (Quellen widersprechen sich, ob er beim Umzug zwei oder vier Jahre alt war), und das, was er dort erlebt und erfahren hatte, konnte er lediglich aus Nacherzählungen anderer zusammensetzen oder in alte Familienfotos hineininterpretieren. Dennoch sollte die Tatsache, dass er in der Sowjetunion geboren wurde, stets eine große Rolle in seinem Leben spielen. Seine russische Mutter dürfte auch ohne russische Ansprache einen Anteil daran gehabt haben, dass Richard Sorge schon in jungen Jahren der russischen Kultur ohne jegliche Berührungsängste begegnete. Und dann war da noch Großonkel Friedrich.

Friedrich Adolf Sorge, geboren 1828 in Sachsen, folgte nicht der strengen deutschnationalen Linie des restlichen Sorge-Clans. Er war mit Friedrich Engels und Karl Marx persönlich bekannt und stand mit ihnen in einem regen Briefwechsel. Als die Sorges nach Berlin zogen, hatte es ihn bereits über die Schweiz in die USA gezogen, weil ihm wegen allerlei revolutionären Tatendrangs in Deutschland der Boden zu heiß geworden war. Dennoch verlor er seine alte Heimat nie aus den Augen. Er verfasste historische Schriften und arbeitete journalistisch für die SPD-Zeitung Die Neue Zeit. In den USA hielt er sich zunächst als Musiklehrer über Wasser, wurde aber recht bald in der politischen Szene aktiv. Er war ein Gründungsmitglied des Kommunistischen Klubs in New York und wurde schließlich dessen Präsident. Er gründete auch eine Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA), die in London ihren Ursprung hatte.

Welchen konkreten Einfluss der aktivistische Sorge auf den Rest seiner Familie hatte und ob diese überhaupt mit ihm in Kontakt stand, ist ungewiss. Doch wie Richard Sorges russische Mutter scheint auch sein kommunistischer Großonkel einen Einfluss auf seine spätere Einstellung zu Russland und seinem System ausgeübt zu haben. Gut möglich, dass er die Schriften des 1906 Verstorbenen las. Fraglich allerdings, ob sie im Haus seines nationalistischen und imperialistischen Vaters einen prominenten Platz hatten. In seinen letzten Gefängnisaufzeichnungen äußerte Richard Sorge sich stolz über seinen Vorfahren, geht aber nicht näher auf die Art ihres Verhältnisses ein. Kurios (oder bezeichnend) mutet an, dass er Friedrich Adolf Sorge als seinen »Großvater« bezeichnete. Wollte er damit bewusst eine direktere Linie zwischen dem berühmten Revolutionär und dem berüchtigten Spion ziehen? Oder war sein Großonkel ihm so fremd, dass er die wahren Familienverhältnisse gar nicht kannte beziehungsweise sich falsch an sie erinnerte?

An seine Kindheit in der Bourgeoisie von Berlin-Lichterfelde erinnerte er sich als eine weitgehend paradiesische Zeit. Finanzielle Nöte waren im Hause seines Vaters fremd. In die Schule jedoch ging der Knabe Richard nur widerwillig. Nach eigenen Aussagen ab 1901, laut Sorge-Biograf Robert Whymant erst ab 1905, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 besuchte er zunächst die Grund- und später die Oberrealschule in Lichterfelde. Dort wurde den Eleven vor allem Gehorsam gegenüber Kaiser, Vaterland und dem detaillierten Schulregelwerk eingetrichtert. Letzteres in Richards Fall erfolglos. Er war nach eigenen Angaben dickköpfig und rebellisch, machte kaum den Mund auf. Außerdem war er als schlechter Schüler bekannt – mit gewissen Ausnahmen. Wenn es um Geschichte, Politik, Philosophie, Literatur und insbesondere aktiven Sport ging, machte keiner seiner Klassenkameraden ihm etwas vor. Auch dabei müssen wir wieder seinen eigenen Worten glauben. Laut Selbstauskunft sah er die Probleme Deutschlands als Minderjähriger klarer als die meisten Erwachsenen. Seine Mitschüler nannten ihn den »Premierminister«. Ein klein wenig klingt schon seine spätere Selbsteinschätzung und Selbstüberschätzung als Superspion durch. Mitschüler und Lehrer erinnerten sich an ihn als talentiert, aber faul und angeberisch.

Ob ihm auf den Gebieten der Geisteswissenschaften und der körperlichen Ertüchtigung wirklich kein Lichterfelder Bub das Wasser reichen konnte, ist nicht mehr festzustellen. Gleichwohl stimmt es, dass sich Richard mit 15 voller Sturm und Drang auf die Literatur und Philosophie stürzte. Er versuchte, laut eigenen Worten vergebens, Immanuel Kant zu knacken. Johann Wolfgang von Goethe und vor allem Friedrich Schiller hingegen erfuhr er als eine Offenbarung. Ähnlich wie Schiller (und im Gegensatz zu Goethe) war Sorge von der Französischen Revolution angetan, und er war fasziniert von Karl Moor, der Hauptfigur in Die Räuber, einem als attraktiv und charismatisch beschriebenen Rebellen gegen das unrechte System. Sorges eigene Attraktivität in späteren Jahren war stets eines der ersten Merkmale, die Zeitzeugen zu ihm einfielen. Wenn er von sich selbst erzählte, und das tat er oft, gab er sich gerne den Spitznamen »Räuberbaron«.

Auch seine Affinität zum Sport war keine reine Prahlerei. Tatsächlich hatte Sorge als Teenager die Olympischen Spiele 1916 im Auge, als das Internationalen Olympische Komitee sie 1912 an Berlin vergab. Er trainierte mehrere Jahre lang in einer sozialdemokratischen Arbeiterturnvereinigung rigoros Gehen, Weit- und Hochsprung. Leider mussten die Spiele wegen des Ersten Weltkriegs ausfallen. Ob der junge Richard andernfalls eine Chance bekommen hätte, vor der Weltöffentlichkeit kompetitiv zu gehen und zu springen, kann man nicht wissen. Ebenfalls bleibt es reine Spekulation, welche Richtung seine Karriere eingeschlagen hätte, wäre er zu sportlichem Weltruhm gekommen.

Der Krieg hatte Sorge nicht nur eine Karriere verbaut, er hatte ihn auch auf den Pfad einer anderen gebracht.

Trotz seines rebellischen Gemüts und des hypothetischen Kokettierens mit historischen Aufständen, trotz seiner russischen Mutter und seines fernen Geburtsortes, trotz des arbeiterbewegten Geistes, der in der schwer fassbaren Form seines Großonkels durch die Familiengeschichte spukte, stand der jugendliche Sorge zunächst politisch stramm an der Seite seines Vaters. Er fühlte zutiefst patriotisch, so wie die meisten seiner Klassenkameraden auch. Er war Mitglied der Wandervögel, einer bürgerlichen Schüler- und Studentenbewegung, die in der freien Natur nach einem einfachen, ursprünglicheren Lebensstil suchte. Wie genau das zu bewerkstelligen sei, war wohl nicht ganz eindeutig, denn zu Sorges aktiven Zeiten war die Bewegung bereits hoffnungslos zerstritten und in etliche Untergruppen zersplittert, obwohl es kurz vor dem Ersten Weltkrieg einige, allerdings nur mäßig erfolgreiche Einigungsversuche gab. Die originalen Wandervögel waren von der deutschen Romantik inspiriert, die wiederum Johann Wolfgang von Goethe zu ihren Einflüssen zählte. Ein Dichter, den Sorge mit 15 verschlang. Er liebte es, mit seinen Vereinsgenossen wandern und zelten zu gehen und dabei sentimentale Heimatlieder zu singen.

Im August 1914 taten sie das bei einem Ausflug nach Schweden. Sie hatten ihr Ziel bereits erreicht, ihre Zelte und Liederbücher aufgeschlagen, als sie die Nachricht ereilte, Krieg sei ausgebrochen, und Deutschland mittendrin. Sie schafften es gerade rechtzeitig, Zelte und Gesangsbücher wieder zusammenzupacken, zum Hafen zu rasen und das letzte Schiff in Richtung Heimat zu bekommen.

RICHARD HUGHES:SOHN EINES BAUCHREDNERS UND EINER VERHINDERTEN NONNE

Der alte Richard lässt die Puppen sprechen

Vor Richard Hughes, dem Journalisten, Lebemann und zeitweiligen Spion, kam Richard Hughes, der Bauchredner.

Der Vater von Richard Hughes war, nach alter Sitte und ähnlich wie im weit entfernten Hause Sorge, ebenfalls Richard Hughes. Richard Hughes senior wuchs selbst weitgehend ohne Vater auf. Der schuftete in den Goldminen des australischen Bendigo Valley nahe der gleichnamigen Stadt und verstarb, als sein Sohn fünf Jahre alt war. Viel hatte er bis dahin nicht erreicht, und so musste Richard früh Verantwortung übernehmen. Als er 13 war, zog die Familie in die Großstadt Melbourne. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon die Schule geschmissen und sorgte mit Gelegenheitsjobs für einen Teil des Familienunterhalts.

Das musste er auch, denn die Zeiten waren nicht rosig im Australien der Jahrhundertwende. Jahre zuvor war ein Grundstücks-Boom spektakulär verpufft, inzwischen gingen auch die Banken zugrunde. In Melbourne verdiente Richard mit zwei Jobs rund einen Australischen Dollar pro Woche. In einer Chemiefabrik klebte er Etiketten auf Flaschen, an einem Gericht diktierte er Gerichtsurteile zur Einübung angehender Stenografen. Trotz (oder vielleicht wegen) seiner mangelnden Schulbildung war er wissbegierig. Er las jedes Buch, das ihm zwischen die Finger kam, nahm Rhetorik- und Boxunterricht. Er versuchte sich sogar auf dem Gebiet, auf dem sein Sohn eine eindrucksvolle Karriere machen sollte: Er schrieb Geschichten. Eine seiner ersten hieß »Über die Arbeit in einer Chemiefabrik. Von einem Fabrik-Jungen«. Als er damit in einem Verlagshaus vorsprach, wurde er hochkant hinausgeworfen. Die Welt war noch nicht bereit.

Er fand einen anderen Weg, seine Geschichten zu erzählen, und zwar ohne die Lippen zu bewegen. Das Bauchreden wurde seine Passion. Er war fest davon überzeugt, dass diese Kunst nicht eine in die Wiege gelegte Gabe sei, wie die Bauchredner-Branche es gerne kolportierte, sondern erlernt werden konnte, ähnlich wie Singen oder öffentliches Sprechen. Und es schien zu funktionieren. Bald hatte er erste Auftritte als Ventriloquist. Mit 15 wurde er Mitglied einer Truppe von Bühnenunterhaltern, die vorstädtische Veranstaltungszentren bespielten und ihm eine Viertelstunde pro Show zugestanden. Voller Selbstbewusstsein begann er da bereits, sein Talent mit anderen zu teilen. Er richtete einen postalischen Fernlernkurs für angehende Bauchredner ein. Das gefiel nicht allen in einer Zunft, die ihre Geheimnisse lieber für sich behalten wollten.

Als er 19 war, machte er sich mit einem Soloprogramm auf ins nordöstliche Queensland. Sein Publikum bestand mehrheitlich aus einfachen Land- und Eisenbahnarbeitern. Nicht wenige von ihnen gehörten zur Volksgruppe der Kanaken, Ureinwohner Neukaledoniens, deren Vorfahren erst vor wenigen Jahrzehnten als Sklaven nach Australien gebracht worden waren. Sie waren ein anspruchsvolles Publikum. Einmal sah Richard einen kleinen Jungen, der zu jener Volksgruppe gehörte, mit seinem Hund vor einem Veranstaltungsort in der Siedlung Razorback herumlungern. Der Junge hatte kein Geld, um den Eintritt zu zahlen, bot dem Künstler aber an, stattdessen das Tier zu nehmen. Richard lehnte dankend ab und lies den Jungen umsonst rein. Als er ihn später fragte, wie es ihm gefallen habe, sagte er: »Ich bin froh, dass ich meinen Hund behalten habe.«

Andere hatten Geld bezahlt und waren entsprechend weniger froh. Die Tour war ein kolossaler Flop. Hughes machte sich verarmt auf den Weg zurück nach Melbourne, schaffte es allerdings finanziell nicht. Er musste einen längeren Zwischenstopp in Brisbane einlegen, wo er sich als Sparringspartner beim Boxen die nötigen Dollars verdiente, um in seine Heimatstadt zurückzukehren.

Obwohl sein technisches Talent als Ventriloquist nicht von der Hand zu weisen war, stellte sich ein anderes Talent als zunächst größer und lukrativer heraus: Er hatte endlich Erfolg als Autor. Wie schon bei seiner abgelehnten Fabrikarbeiter-Geschichte hielt er sich weiter an die nicht unumstrittene Schreibregel »write what you know« (schreib über das, was du selbst erfahren hast). Sein erstes Buch hieß: Geheimnisse des Ventriloquismus. Angetan vom Achtungserfolg des Werkes ließ er Ventriloquismus, damals und heute folgen. Und schließlich brachte er es zu einem waschechten Bestseller: Wie werde ich ein Ventriloquist.

Während des Schreibens über die Kunst des Bauchredens übte er sich weiter in derselben. Als ihm darin keiner mehr etwas vormachen konnte, was inzwischen auch ein immer größer werdendes Publikum einsehen musste, brachte er sich selbst das Klavierspielen bei und betourte den Kontinent fortan als klavierspielender Bauchredner. Aus dem ehemaligen Fabrikjungen, der sich vor ein paar Jahren noch mit ambitionierten Boxern für Geld prügeln musste, um sich eine Bahnfahrt nach Hause leisten zu können, war ein landesweit bekannter Unterhaltungsstar geworden.

Mit seinen Talenten fürs Schreiben und Klavierspielen schien Richard Hughes senior bereits die Weichen für die nächsten beiden Generationen von Richards zu stellen (das Bauchreden jedoch blieb ihm allein vorbehalten). Sein Sohn, um den es im Weiteren gehen wird, wurde ein angesehener Journalist, sein Enkel (der Sohn des Journalisten), ebenfalls Richard Hughes getauft, wurde als Dick Hughes ein preisgekrönter Jazzpianist, dem ebenfalls ein künstlerisch erfolgreiches Kind geboren wurde: Die Sängerin Christa Teresa Hughes wurde unter anderem als Sängerin der Band Machine Gun Fellatio bekannt, dort unter dem Pseudonym KK Juggy.

Mit dem klavierbegleiteten Bauchreden war er so erfolgreich, dass Hughes anderen Leidenschaften ohne Bezahlung frönen konnte. So schrieb er Theaterkritiken für Lokalzeitungen im Austausch für Eintrittskarten und um seinen Namen in der Zeitung zu sehen. Das gab ihm die Möglichkeit, internationale Bühnenunterhalter wie den Entfesselungskünstler und Zauberer Harry Houdini hautnah zu erleben. Houdini war Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur für eine Tour nach Australien gekommen, sondern auch um als der Mann in die Geschichte einzugehen, der als Erster eine Flugmaschine auf dem australischen Kontinent flog. Dafür hatte er extra sein eigenes Kleinflugzeug mitgebracht. Nach vielen Verschiebungen aufgrund unvorteilhafter Witterung absolvierte er vor Zuschauern und unter großem Medieninteresse drei erfolgreiche Flüge (von jeweils nur wenigen Minuten), doch eine Pionierleistung wollte ihm nicht gelingen. Obwohl die Nachrichten ihn bereits als den ersten Aviator über Australien feierten, stellte sich später heraus, dass vor ihm schon zwei andere in die Luft gegangen waren – der eine von ihnen sogar nur einen Tag vor Houdini. Die beiden hatten es nur nicht dermaßen an die große Glocke gehängt.

Hughes’ Artikel für die Lokalpresse blieben auch an höherer Stelle nicht ungelesen, und so wurde er schließlich doch noch ein bezahlter Mitarbeiter für größere Publikationen wie die Tageszeitung The Age und The Sporting Globe, ein zweimal pro Woche erscheinendes Blatt mit Sportschwerpunkt, das als richtungsweisend für den australischen Sportjournalismus galt. Leider fand es nicht mehr genug Leser, als das Fernsehen regelmäßig über Sportereignisse zu berichten begann. Einige Beobachter gaben außerdem dem Aufkommen des Automobils die Schuld an der Einstellung der Zeitung. Im Eisenbahnzug konnte man in aller Ruhe Zeitung lesen. Am Steuer eines Wagens nicht. (Heute firmiert unter dem Markennamen eine Kette von Sportkneipen.)

Wie Catherine McGlade keine Nonne wurde

Richard Hughes senior war ein Pro-forma-Protestant walisischer Abstammung. Seine Frau und Richard juniors Mutter, Catherine McGlade, war eine strenggläubige irische Katholikin. Beide Familien waren gegen die Ehe. Und wäre Catherine früheren Impulsen gefolgt, hätte ihre Liebe ohnehin keine Chance gehabt.

Catherine McGlade wuchs in der Kleinstadt Ballarat im australischen Bundesstaat Victoria auf. Das junge Mädchen erlebte den Ort als ein wenig zu ruhig und beschaulich. Das sahen viele Erwachsene anders. Er zog etliche Auswärtige an, denn er spielte eine zentrale Rolle im Goldrausch jener Tage, der dem Vater von Richard Hughes senior ebenfalls zu Kopf gestiegen war. Die Goldminen bei Ballarat galten als besonders ergiebig, was nicht nur redliche Arbeitskräfte und naive Glücksucher anlockte, sondern auch finstere Gestalten. Catherines Vater war ein hochrangiger Beamter der örtlichen Polizei, die alle Hände voll zu tun hatte. Sergeant McGlade war sogar involviert in die Jagd auf Ned Kelly, Australiens Gangster-Legende, über den die Nation noch heute streitet, ob er eher Al Capone oder Robin Hood war. Geschichten über Kelly und seine Bande waren auch so ziemlich das Aufregendste, was Catherine in Ballarat geboten wurde, und so machte sie sich als junge Frau auf in die große Stadt Melbourne, wo sie zuerst bei ihrer älteren Schwester wohnte.

Und was fällt jungen Kleinstadtfrauen so ein, wenn sie gerade frisch in die Großstadt mit all ihren ungeahnten Möglichkeiten kommen? Catherine hatte eine glänzende Idee: Sie wollte Nonne werden. Diesen Weg hatte bereits eine ihrer anderen Schwestern eingeschlagen, und der schien es nicht zu schaden.

Doch zunächst verdingte sie sich als Schneiderin im Möbelhaus Rockes. Dort traf sie einen Kunden, der ihren Gefallen fand, was auf Gegenseitigkeit beruhte: Es war der berühmte bauchredende Klavierspieler Richard Hughes. Die beiden verlobten sich bald, doch hatten sie die Rechnung ohne ihre starrköpfigen Familien gemacht. Sowohl Mutter Hughes wie die McGlades waren gegen diese Vereinigung. Letztere immerhin schlugen zur Güte eine Konvertierung des angehenden Ehemannes zum Katholizismus vor. Das mochte er aber seiner calvinistisch überzeugten Mutter nicht antun.

So beschloss Catherine, dass es wohl tatsächlich besser wäre, Nonne zu werden, als einem weltlichen Leben ohne Richard entgegenzusehen. Sie machte sich unverzüglich auf den Weg ins Kloster.

Da hatte ihr Geliebter ein Nachsehen und stellte die Bedürfnisse seiner Verlobten und ihrer Familie über die seiner Mutter. Er begann, katholische Bibelstunden zu besuchen, und gelobte, etwaigen Nachwuchs im entsprechenden Glauben zu erziehen. Nach Wochen des Ringens mit der neuen Religion waren die McGlades mit seinem Fortschritt zufrieden, und die Nonnen konnten überredet werden, Catherine der Welt zurückzugeben. Sie und Richard Hughes heirateten recht bald in der St. Francis’ Church in Melbourne, der ältesten katholischen Kirche des Bundesstaates.

Richard Hughes junior fängt früh an

Richard Hughes junior wurde am 5. März 1906 geboren und katholisch getauft, wie sein Vater es versprochen hatte. Die Familie lebte in der Arkle Street in Prahran, einem inneren Vorort Melbournes. Zu seinen ersten Erinnerungen, so sagte er später, gehörte der Tag, an dem er zum ersten Mal betrunken war. Da war er gerade vier Jahre alt. Seine Eltern hatten in ihrem Haus eine Hochzeitsfeier ausgerichtet, und die Gäste hatten Gläser mit Resten von Dessertwein recht achtlos herumstehen lassen. Der kleine Richard und ein etwas älterer Cousin nutzten das, um ihren eigenen Durst zu stillen. Es entwickelte sich ein regelrechter Wettstreit um die süßen Gläser. Hughes blieb dabei ein stiller Genießer, der im Anschluss seinen Rausch unter einem Tisch ausschlief, während dem Vetter der Alkohol offenbar weniger gut bekam. Er stürzte sich bald betrunken und mit den Armen wedelnd in die Hochzeitsgesellschaft und übergab sich auf die weißen Schuhe der Braut.

Als Richards Mutter von dem frühkindlichen Besäufnis Wind bekam, vergab sie ihm ob seiner Diskretion. Immerhin hatte er, im Gegensatz zu seinem Cousin, keine Schande über die Familie gebracht. Für Hughes sollte es nicht der letzte Alkoholrausch gewesen sein, allerdings der letzte für etliche Jahre.

Seine anderen frühen Erinnerungen rankten sich um seine Beschneidung und die Tatsache, dass er in sehr jungen Jahren einem Freund der Familie auf die Nase gebunden hatte, er gedenke, seine Mutter zu heiraten, sobald er groß genug wäre.

Seine Mutter war Richards hauptsächliche Bezugsperson in sehr jungen Jahren, doch später zog es ihn stärker zum Vater, mit dem er seine Liebe für das Lesen teilte. Die Mutter las am liebsten in der Bibel und betrachtete die fantastischen Abenteuergeschichten, zu denen die Männer in ihrem Haushalt gerne griffen, mit Argwohn.

Richard Hughes war bereits ein außergewöhnlich belesener Junge, als er seine Schulzeit in einer privaten christlichen Jungenschule in Melbourne begann. Außerdem war er ungewöhnlich groß. Er überragte die meisten anderen Schüler, und die Schuluniform mochte ihm nicht recht passen. Trotzdem gab es keine Hänseleien; Richard wusste seine Größe zu seinem Vorteil zu nutzen. Sein Vater hatte ihn zu einem passablen Boxer ausgebildet.

Er war ein guter, disziplinierter Schüler, der nur einmal körperlich gezüchtigt wurde, was wohl deutlich unter dem damaligen Schuldurchschnitt lag. Dennoch war sein Vater davon nicht angetan. Er hatte einen starken Gerechtigkeitssinn und hielt die Strafe dem kleinen, nicht überlieferten Vergehen seines Sohnes gegenüber für nicht angemessen. Er nahm Richard junior sofort von der Schule und schrieb ihn an einer staatlichen ein. Wenige Tage später stand der Lehrer, der Richard geschlagen hatte, vor der Tür der Hughes. Er hatte ein Buch als Geschenk für den Vater mitgebracht und entschuldigte sich für die Bestrafung, die nun auch er für unangemessen hielt, nachdem er noch einmal in sich gegangen war und über das nachgedacht hatte, was er getan hatte. Der kleine Richard durfte an die Schule zurückkehren.

Krieg der Welten

Auf den langen Fußwegen zur Schule und wieder zurück dachte Hughes sich Geschichten aus, die er seinen dankbaren Mitschülern erzählte. Inspiriert waren sie vor allem von den Sherlock-Holmes-Geschichten, die er gerade für sich entdeckt hatte und die ihm zu einer lebenslangen Leidenschaft werden sollten. Populär machten ihn auch seine selbst getexteten Lieder schlüpfrigen Inhalts, die laut Aussagen von Ohrenzeugen inhaltlich oft weit über den Verständnishorizont eines durchschnittlichen Grundschülers hinausgingen. Er soll außerdem bei mindestens einer Gelegenheit ein erotisches Strandfoto herumgezeigt haben, wie sie in jener Zeit bei erwachsenen, vor allem männlichen Fotografie-Enthusiasten äußerst beliebt waren.

Diese Extravertiertheit, die später zu einer seiner herausragenden Charaktereigenschaften werden sollte, stand in starkem Kontrast zu seinem Verhalten zu Hause. Dort zog er sich am liebsten mit einem Buch oder mehreren in sein Zimmer zurück. Sport konnte er eher nichts abgewinnen, abgesehen von der gelegentlichen Partie Kricket mit seinem kleinen Bruder Walter.

Die Liebe zur Lektüre, die ihn mit seinem Vater verband, entfernte ihn zusehends von seiner Mutter, die zwar abgesehen von religiösen Texten nicht viel las, aber stets bestens darüber informiert war, was man nicht lesen sollte, wenn man ein Liebhaber oder eine Liebhaberin religiöser Texte war. Über einen Autor kam es zu einem Eklat zwischen Mutter und Sohn, als Richard 14 Jahre alt war. Der damals enorm populäre britische Autor H. G. Wells ist heute in erster Linie bekannt als Verfasser genrebestimmender Science-Fiction-Werke wie Krieg der Welten und Die Zeitmaschine. Zu Lebzeiten war er auch als politischer und philosophischer Denker eine gern gehörte Stimme – oder eben eine von manchen ungern gehörte. Er kritisierte die katholische Kirche für die unchristliche Unbarmherzigkeit, mit der sie in der Vergangenheit ihre Kritiker verfolgte. Er distanzierte sich von organisierter Religion, wenngleich zunächst nicht von allen religiösen Konzepten, und wurde spät im Leben, wenn viele endlich zu Gott finden, sogar ein waschechter Atheist. So weit war es zwar zu Zeiten von Hughes’ Kindheit noch nicht gekommen, doch seine Ansichten über die katholische Kirche waren schlimm genug, fand die katholische Kirche. Deshalb stand sein Name auf einer Liste von Autoren, die gute Katholiken nicht lesen sollten.

Solche Listen dienen manchen freilich erst recht als Leseempfehlungen. Ob Winston Churchill, ein großer Fan von H. G. Wells, wegen dieser Liste auf ihn aufmerksam geworden war, weiß man nicht. Verbürgt ist allerdings, dass Churchill, der Religion einmal als »ein köstliches Betäubungsmittel« bezeichnete, sich von Wells’ Werken zu einer seiner Reden inspirieren ließ und ihm später Fanpost schickte, in der er sich zu seinem geistigen Diebstahl bekannte und versprach: »Sie haben etwas gut bei mir.«

Catherine McGlade war jedenfalls kein Fan. Unglücklicherweise wurde Richard gerade einer, denn er las mit großer Anteilnahme Krieg der Welten, als seine Mutter verkündete, die Bücher des Herrn Wells seien im Hause Hughes unerwünscht, wegen der kirchlichen Doktrin. Der junge Leser reagierte konsequent. Er verkündete dramatisch, dass er mit einer Kirche, die ihm vorzuschreiben versuche, was er zu lesen habe und was nicht, nichts mehr zu tun haben wolle. Fortan würde er dem Gottesdienst fernbleiben. Seine Mutter war darüber nicht glücklich, und wahrscheinlich auch nicht über die Reaktion des Vaters, die auf ihre Weise sehr konsequent war. Er entfernte Richard junior sofort aus seiner katholischen Schule und forderte ihn auf, sich einen Job zu suchen, um seine Mutter stolz zu machen. So wie er es einst getan hatte, wenngleich die Vorbedingungen kaum vergleichbar waren. Der Sohn war ein guter Schüler an einer privilegierten Schule, die sich seine Familie leisten konnte und deren Abschluss eine vorbildliche berufliche Karriere nahezu garantierte. Die Eltern des Vaters waren ihrerzeit bettelarm gewesen und Richard seniors Ausscheiden aus der Schule und sein Eintritt in die Arbeitswelt eine wirtschaftliche Notwendigkeit.

Gut möglich auch, dass dem Senior die Kirchenkritik gelegen kam; dass sie ihm ein gutes Mittel bot, den Sohn gänzlich vom Katholizismus zu befreien. Er selbst besuchte, zum Unmut seiner Frau, den Gottesdienst schon lange nicht mehr. In späteren Jahren sagte er: »Ich habe nicht an das ganze Zeug geglaubt. Ich konnte da nicht mitmachen. Ich bin ein religiöser Mann, doch ich bin kein Sektierer. Ich glaube an Gott und an das Leben nach dem Tod, aber ich verachte Sekten aller Art.«

So trat der junge Richard Hughes mit 14 Jahren seine berufliche Laufbahn an. Zunächst verdingte er sich als Grafiker für das lokale Unternehmen W. W. Reid. Dort musste er nicht nur die Druckvorlagen für Werbeposter erstellen, sondern die Poster auch selbst überall in der Stadt aufhängen. Diese Arbeit war nicht nach seinem Geschmack. Jeden Tag kehrte er ausgelaugt und über und über mit Druckerschwärze und Maschinenöl verschmiert in sein Elternhaus zurück und flüchtete sich in seine bevorzugte Traumwelt: 221B Baker Street in London, die Wohnung von Sherlock Holmes und Dr. Watson.

Arthur Conan Doyle jenseits der Baker Street

Sir Arthur Conan Doyle, der Autor der Sherlock-Holmes-Geschichten, und Richard Hughes senior hatten etwas gemeinsam: das Interesse am Okkulten und Übernatürlichen. Doyle hatte zu diesen Themen außerdem ein enormes Mitteilungsbedürfnis. So begab es sich, dass er sich im Jahr 1920 von seiner britischen Heimat nach Australien aufmachte, um volle fünf Monate lang an verschiedenen Orten über Geister, Feen und Telepathie zu referieren. Allesamt Dinge, an die der Arzt und Schriftsteller fest glaubte, was verwundern mag, ist doch seine bekannteste literarische Schöpfung ein Ermittler, der kalte Rationalität verkörpert wie kein Zweiter. Sein Schiff legte im September im Hafen der südwestlichen Küstenstadt Perth an, wo er einige Tage verweilte, bevor er für einen längeren Aufenthalt nach Adelaide weiterreiste; eine Stadt, die er bereits in einigen Sherlock-Holmes-Geschichten erwähnt hatte, ohne sie bislang bereist zu haben (Doyles relativer Zeitgenosse Karl May lässt grüßen). Heute erinnert eine Gedenktafel an seinen Aufenthalt dort, die allerdings nur mit exzellentem detektivischem Gespür zu finden ist. Das Grandhotel, in dem er mit seiner Frau und ihren drei jungen Kindern eingekehrt war, ist inzwischen einem Fast-Food-Restaurant gewichen.