11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Word Audio Publishing

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

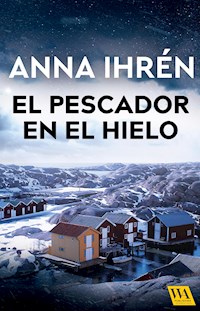

El nieto de James Blake sénior, el gran barón del arenque de Smögen, es hallado muerto en la recién renovada atalaya del práctico. Sandra Haraldsson, junto con Nathalie Colette, de la Unidad de Casos Sin Resolver de Gotemburgo, son las primeras en llegar al lugar. Pero lo que a primera vista parece un suicidio no convence a Nicolette. Solo una semana antes, el fallecido había sido entrevistado en una revista de negocios, donde, sonriente, había explicado cómo pensaba gestionar la enorme fortuna heredada de su padre, fallecido recientemente. ¿Qué razón tenía para poner fin a su vida? ¿Y qué es lo que en realidad sucede en la antigua casa del comerciante en el muelle Smögenbryggan, donde ahora residen la familia Blake? Para resolver el misterio de la muerte del heredero del arenque, Nicolette, que hace una sustitución de verano en la comisaría de Kungshamn, tendrá que trabajar codo con codo con Sandra, quien está al cargo de la mayoría de las actividades de la comisaría, lo cual que no será tarea fácil. “El barón del arenque” es la intrigante continuación de la serie “Asesinato en Smögen” y el tercer libro tras “El morador de la playa” y “El pescador en el hielo”. Si te gustan las novelas de Camilla Läckberg, no te pierdas las historias policiacas de la autora superventas sueca Anna Ihrén.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

El barón del arenque

Asesinato en Smögen

Anna Ihrén

Traducido por María José Vázquez

Título original: Sillbaronen

© Anna Ihrén, 2022

Traducido por: María José Vázquez

© de esta edición: Word Audio Publishing International/Gyldendal A/S, Copenhagen 2022

Klareboderne 3, DK-1115

Copenhagen K

www.gyldendal.dk

www.wordaudio.se

Diseño de cubierta: Emma Graves

ISBN 978-91-80347-07-5

Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, organizaciones y eventos retratados en esta novela son productos de la imaginación del autor o se utilizan ficticiamente.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

¡Gracias!

Mis queridos

Dan-Robert, Tim y Bella.

Los pasos sobre el suelo de piedra del pasillo resonaban cada vez más cerca. Si no se daba prisa, el mango de la escoba golpearía sus piernas flacas, que ya estaban amoratadas y doloridas. Se palpó el glúteo y la parte posterior del muslo. Los azotes de la vara habían dejado profundos verdugones en su fina piel. Aguzó el oído. Tensó el cuerpo en un arco. No tenía donde refugiarse. Las lágrimas le anegaron los ojos. Lágrimas secas, como si ya no quedase líquido en su interior. Los alumnos mayores, cual hienas en la sabana, olerían la debilidad de su cuerpo lacerado y pasarían de largo junto a las camas de los demás niños de primer curso en el dormitorio. Era su turno. Ese día cumplía siete años, pero allí no lo sabía nadie. Echó en falta el regazo acogedor de su madre.

1

Mary Blake se asomó por la galería. No demasiado, solo lo justo para poder observar el muelle sin ser vista. Su cabello estaba perfecto: le rodeaba la cabeza como una aureola de blanco y liso algodón de azúcar. Cuando, mucho tiempo atrás, se había mudado a la casa del comerciante en la bocana del puerto de Smögen, les tapaba la vista la casa de la familia Persson, que ahora alojaba una cafetería y restaurante, el Skäret. Para dejar sitio para la construcción del nuevo muelle Smögenbryggan, el edificio vecino fue trasladado a tierra firme desde el islote sobre el que había sido levantado en el pasado. El traslado se había llevado a cabo en algún momento a finales de la década de los cincuenta, no recordaba la fecha exacta. Aquella mañana, la señora Persson y su hija se sentaron en el porche para tomar el café de las once, como solían hacer, mientras los vapores procedentes de Gotemburgo atracaban en el muelle.

La familia Blake contempló las maniobras con satisfacción contenida. Con el cambio de ubicación de la vivienda de los Persson, su casa, la más bonita y majestuosa de todo el muelle, al fin conseguía el lugar merecido. La señora Persson y su hija ya habían fallecido, pero en Gotemburgo quedaba un nieto del hijo de la señora Persson.

Saludó con un gesto de la mano a Hugo, que, en uno de los pantalanes, despedía al primer grupo que había sacado a navegar en su lancha semirrígida inflable. Al igual que su padre, su abuelo, su bisabuelo —el marido de Mary— y su tatarabuelo, quien había sido el poderoso barón del arenque de Smögen, el muchacho se caracterizaba por ser un emprendedor. En sus labios se dibujó una pequeña sonrisa. Últimamente, solo su bisnieto conseguía que se relajasen sus facciones.

Hugo era dinámico, ingenioso y un galán de primera, a la vez que se comportaba todavía como un cachorro inexperto. Un cachorro que ganaba dinero con su estilo deportivo y atlético dedicándose a una actividad que, para él, era la más divertida del mundo y consistía en deslizarse a una velocidad de entre cuarenta y sesenta nudos entre los peñascos y los islotes de la costa sueca occidental en una lancha ultrarrápida.

Cuando acudió a ella, en primavera, para pedirle dinero para poner en marcha su negocio, Mary le indicó que debía hablar con su marido, James júnior. Y así lo hizo el joven, pero regresó cabizbajo y le explicó que su bisabuelo le había dicho que no desde su cama de hospital.

Ese momento habría sido el final de la idea de negocio de Hugo de hacer salidas turísticas en lancha semirrígida si su esposo no hubiera fallecido la madrugada del solsticio de verano. Se durmió en paz y silencio y, a primera hora de la mañana, la empleada del servicio de asistencia domiciliaria lo encontró muerto en su cama. El inventario de bienes y la planificación del funeral requirieron bastante tiempo, pero el lunes después del fin de semana del solsticio, Mary ya se encargó de transferir la cantidad necesaria a Hugo de sus propios ahorros. Su esposo no se había negado a ayudar a su bisnieto por falta de dinero, en absoluto, sino por la voluntad de retener el poder, el minúsculo poder que le quedaba desde que estaba confinado en su cama regulable en altura.

Mary había aprendido pronto que se esperaba de ella que acatase los deseos de su marido. Jamás le había levantado la voz ni había sido violento con ella, pero le había dado a entender por otras vías que sus deseos eran órdenes. Órdenes que más le valía obedecer.

Pero el sueño de Hugo era ahí y ahora, ese verano. En su joven vida solo importaba el momento presente. Quizá por eso había superado la estancia en el prestigioso internado inglés mejor de lo que cabía esperar. Su bisnieto irradiaba amor y aventura, unas cualidades que, de algún modo, lo protegían; por eso, cuando regresó a Smögen en primavera, aún conservaba toda su alegría de vivir.

Mary reconocía el estilo apasionado de Hugo; ella había sido igual en su juventud. Por desgracia, la vida encerrada en aquella casa del comerciante había acabado quitándole el ímpetu, la voluntad de crear, participar y desarrollarse. Al final, su apariencia era lo único relevante. Madde, la peluquera a domicilio de la isla, iba cada día a las ocho a peinarla y maquillarla, de modo que, a la hora del desayuno, ya podía presentarse con su habitual aspecto impecable. Antes de eso no abandonaba sus aposentos.

Volvió a pasear su mirada en dirección a Hugo, que había vuelto a llenar la lancha con una nueva tanda de viajeros. Luego, hizo rodar la silla de ruedas para volver a entrar. Saludar a Hugo con la mano era su mayor alegría de la mañana y ya lo había hecho.

***

Sandra se levantó de golpe y salió a la recepción a recibir a la sustituta de verano. A ella le habían tocado las vacaciones en agosto, mientras que a Helene le habían dado julio porque su marido trabajaba de conserje en el ayuntamiento y solo podía cogerse libre el mes típico de vacaciones de las empresas en Suecia, cuando los colegios estaban cerrados. Sandra no protestó porque no tenía pareja y, además, prefería esperar a que la temperatura del mar pasara de los veinte grados. Desde el SMS de Nochebuena, no había vuelto a tener noticias de Rickard, aunque tampoco la había sorprendido demasiado. Lo último que había llegado a sus oídos era que le habían dado el puesto en el grupo de operaciones especiales de Gotemburgo y ahora trabajaba a las órdenes de Cleuda, la ex de Dennis.

La mujer que esperaba en la recepción le tendió la mano a Sandra para saludarla.

—Nathalie Colette —se presentó.

—Sandra Haraldsson —contestó Sandra, y la hizo pasar a la sala de reuniones.

Dennis ya esperaba sentado en una de las butacas amarillas de la sala «Islote amarillo», donde leía algunos documentos que tenía sobre la mesa. Cuando entraron Sandra y Nathalie, se levantó para saludarlas.

—Siéntate, por favor —dijo al tiempo que le hacía un gesto con la mano para indicarle qué butaca le correspondía.

Nathalie tomó asiento y dejó su bolso rojo de Yves Saint Laurent con una gruesa cadena plateada en la silla de al lado. El bolso iba a juego con su chaqueta de piel y sus uñas.

—¿Cuál será mi sitio en la comisaría? —preguntó Nathalie, mirando a Dennis y a Sandra.

—Los jueves de doce a tres estarás en la recepción. Es el único día que la tenemos abierta al público —explicó Dennis—. El resto del tiempo nos ayudarás con las investigaciones y el trabajo diario que vaya llegando, así que te instalarás en el despacho de Helene en el pasillo.

—¿Qué investigaciones tenéis en marcha?

Dennis miró a Sandra, que seguía con los ojos clavados en la sustituta de verano de uñas rojas.

—Ahora mismo no tenemos abierta ninguna investigación de gran envergadura —respondió Dennis—, pero durante el verano suelen llegar bastantes casos de menor importancia. Tendrás suficiente que hacer.

—¿Quién me asignará las tareas?

—Yo me encargo de marcar la línea general de tu trabajo, pero Sandra te dará las tareas diarias. Deberás informarme a mí si observas infracciones graves o si llega algún asunto que requiera una vigilancia especial.

—¿Una vigilancia especial? —repitió Nathalie.

—Es poco probable que suceda —intervino Sandra—. Voy a enseñarte las instalaciones. Es una comisaría pequeña, pero te presentaré a los compañeros de ambulancias y de los bomberos con los que compartimos espacio.

—¿Hay algún bar cerca para comer a mediodía?

—No, solemos ir a buscar comida para llevar o nos traemos la fiambrera.

Nathalie sonrió y miró a Dennis.

—¿Podemos comer juntos el primer día?

Sandra bajó los ojos hacia la mesa y reprimió un suspiro.

—Hmm, claro, ¡buena idea! A ver si Stig también puede acompañarnos —contestó Dennis, y se dio cuenta de que no habían salido nunca a comer juntos. Ni siquiera llegaron a celebrar el Día de Santa Lucía el invierno pasado, a pesar de que Dennis, agobiado, había estado ensayando los cánticos el día antes.

De repente, Stig, con la cara rojísima, irrumpió en la sala de reuniones.

—Hablando del rey de Roma… —dijo Sandra.

—¡Han encontrado muerto a un hombre en la atalaya del práctico en Smögen! —informó Stig, jadeando del esfuerzo.

—¿Quién lo ha encontrado? —inquirió Dennis, estupefacto.

—Erling, de la Asociación Cultural Local, que había ido a abrir la atalaya para hacer una visita guiada con un grupo de turistas. Iba a explicarles la importancia de los prácticos para la navegación frente a las costas de Smögen.

—¿Sabe quién es el hombre? —preguntó Sandra, impaciente, mientras se levantaba para salir.

—¡Es Challs! —exclamó Stig, agitando con desolación sus mofletes.

—¿Challs? —repitió Sandra.

—Sí, Charles Blake. El nieto del barón del arenque.

—¿Qué edad tiene? —quiso saber Nathalie.

—Eso ya lo averiguaremos —replicó Sandra—. Vamos, puedes venir conmigo. Stig, ¿llamas al médico, por favor?

***

Dennis contempló a las chicas desde la ventana mientras arrancaban a toda velocidad con la luz encendida en el techo del coche patrulla. Podían pasar dos cosas: que se cayeran bien y se convirtiesen en uña y carne, o que estuviesen siempre a la greña. Observó que su estómago consideraba más probable la segunda opción, a juzgar por el ácido que amenazaba con subirle hasta la garganta. Pero ¿por qué ponerse en lo peor? Sandra había evolucionado muchísimo durante el año que llevaban trabajando juntos; su actitud se había suavizado y su lengua afilada ya no lo era tanto. Y de Nathalie había oído hablar bien en Gotemburgo, donde tenía su puesto fijo en la Unidad de Casos Sin Resolver. Inicialmente, el equipo estaba formado por una sola persona, pero, en primavera, Camilla Stålberg, la directora de la región policial de Gotemburgo, había decidido reforzarlo con Nathalie Colette. Al planificar las vacaciones, sin embargo, era evidente que a la jefa le había parecido que los casos abiertos podían esperar un mes. Durante el último año, apenas habían surgido nuevos datos en relación con las cuarenta y nueve investigaciones por asesinato pendientes, de modo que su decisión podía considerarse razonable, teniendo en cuenta la presión con la que solían trabajar en Gotemburgo.

Si Sandra estaba dispuesta a aceptar a Nathalie, el verano sería soportable. Ojalá el médico confirmara que tras la muerte de Charles Blake, o Challs, como lo había llamado Stig, hubiese una causa natural. Si no recordaba mal, Charles debía andar cerca de los setenta y lo más probable era que hubiera tenido un infarto al subir la empinada escalera de la atalaya del práctico. Cuando Sandra llamase, tendría un primer informe de la situación.

Abrió el expediente personal de Nathalie Colette. Todavía no había encontrado el tiempo para hacerlo porque Camilla Stålberg ya había decidido que Nathalie haría la sustitución y pensó que no merecía la pena informarse, pero, tras conocerla, le había entrado la curiosidad. Nathalie había empezado a trabajar en la Unidad de Casos Sin Resolver después de que él mismo se incorporase a la comisaría de Kungshamn, de modo que no la conocía. Antes, ocupaba un puesto de investigadora en la Policía Judicial Provincial. Era difícil saber si el traslado era un ascenso o un descenso en la carrera de su colega. Recordó a Nathalie abriendo su bolso de cuarenta mil coronas con sus manos de largas uñas rojas como la sangre de un buey. No era el aspecto que solían tener las investigadoras de Gotemburgo. Él mismo había trabajado tres años allí y no recordaba a ninguna tan sofisticada, pero ya casi habían pasado cinco años desde entonces y se habían producido muchos cambios en la policía durante ese tiempo.

Sonó su móvil y vio en la pantalla que era Sandra.

—¿Derrame cerebral o infarto? —preguntó.

—Ni lo uno ni lo otro —contestó Sandra al otro lado de la línea.

***

En su época de funcionamiento, la atalaya del práctico de Smögen gozaba de una ubicación perfecta: en lo alto de las rocas de la parte occidental de la isla y con una vista abierta hacia el sur, el oeste y el norte. En ella, desde 1899 y hasta la década de los sesenta, los prácticos podían vigilar su zona a resguardo de la lluvia y del viento. La caseta estaba montada sobre una base elevada que incorporaba una empinada escalera. Si un buque tenía riesgo de naufragio, el práctico bajaba corriendo de la caseta y, luego, tomaba la escalera verde de los prácticos, construida entre las rocas, para llegar al muelle de la parte interior del puerto de la isla, donde lo esperaba su embarcación amarrada.

Nathalie y Sandra subieran los peldaños recién pintados de la empinada escalera sin quedarse del todo sin aliento. Una vez arriba, encontraron en la caseta a Erling y Walter, de la Asociación Cultural Local de Smögen. Los dos hombres charlaban junto a la pequeña ventana abierta por la que, en el pasado, los prácticos oteaban el horizonte en busca de barcos. A lo largo de los siglos, habían salvado a navegantes arriesgando su propia vida. Sin embargo, cuando las embarcaciones comenzaron a ser más rápidas, la actividad se trasladó a Lysekil. En primavera, los aficionados al bricolaje de la isla habían renovado toda la estructura: el suelo de madera de la caseta estaba reluciente y las paredes y el techo mostraban un blanco impecable.

Solo un detalle perturbaba la paz en aquella construcción tan interesante desde el punto de vista histórico: en el suelo recién encerado yacía muerto un hombre. Nathalie lo examinaba agachada a su lado, con cuidado de no tocar el cuerpo ni ninguna otra cosa.

—¿Estaba colgado ahí? —inquirió Sandra, señalando un gancho en el techo.

—Sí —confirmó Erling, frotándose las manos—. Cortamos la soga para bajarlo porque no sabíamos si estaba muerto.

Sandra no dijo nada. Pensó que era un error que los hombres hubiesen movido el cuerpo, pero no le cabía ninguna duda de que ella habría hecho lo mismo en su lugar.

—El médico está en camino. Mientras llega, me gustaría hacerles algunas preguntas. Si les parece bien, claro —añadió Sandra, y miró de reojo a Nathalie, que seguía acuclillada.

—Sí —contestó Walter tras mirar unos instantes a su amigo.

—¿Conocían a Charles Blake?

—Conocer lo que se dice conocer… —respondió Walter—. Lleva toda la vida en la isla.

—Pero ¿no tenían una relación personal con él?

Los hombres, que habían trabajado de prácticos durante muchos años, parecían no entender a Sandra.

—No es muy normal que lo inviten a uno a tomar café en la casa del comerciante —intervino Erling, y Sandra se dio cuenta de que tendría que conformarse con aquella respuesta.

—¿Conocen a la esposa de Charles? Se llama Catherine, ¿verdad?

Los hombres asintieron.

—La llaman Kate —señaló Walter—. Pero qué noticia más terrible para Mary, la madre de Challs, que se quedó viuda hace poco, el día del solsticio.

—Bueno, su marido ya tenía noventa y cinco años, así que disfrutó de una larga vida —comentó Erling.

—Ya, tampoco es que su hijo lo pasara mal… —añadió Walter, pero la mirada que le lanzó Erling lo hizo callarse.

—El funeral se celebró la semana pasada —dijo Erling, e inclinó la cabeza en señal de homenaje al hijo del gran barón del arenque.

En la escalera se oyeron pasos y una respiración pesada.

—Pueden marcharse si quieren —aclaró Sandra—. Contactaremos con ustedes si fuera necesario hacerles más preguntas. Les ruego que no comenten nada. Desde este momento están obligados a mantener la confidencialidad del caso.

Los hombres asintieron y bajaron por la escalera con una agilidad sorprendente. Sandra se quedó mirándolos por la ventana mientras se alejaban en dirección al antiguo cuartel de bomberos, en la plaza de Smögen.

***

Mary Blake tragó saliva con dificultad. Se le había formado una bola del tamaño de una pelota de golf en la garganta.

—Mi hijo. ¿Suicidio? —preguntó rígidamente.

Kate se acercó y le sacó el teléfono de la mano.

—Hablan con Kate, la esposa de Charles Blake.

—Hemos encontrado a su marido —comunicó Dennis con la voz que solo utilizaba cuando tenía que informar de un fallecimiento.

—¿Dónde?

—En la atalaya del práctico.

—¿Qué ha sucedido?

—¿Puedo ir a su casa?

—Sí —respondió Kate, vacilante.

—De acuerdo, hasta ahora.

Colgaron y Dennis se quedó en su despacho con el teléfono en la mano. Informar de una defunción nunca era agradable y el destinatario de la mala noticia podía reaccionar de distintas maneras, pero jamás se había encontrado con la inseguridad que había percibido en el auricular al hablar con Kate. Llamó a Sandra mientras cruzaba el puente Smögenbron.

—Sí, nos vemos allí dentro de un cuarto de hora. Entraremos por la parte de atrás, no por el muelle.

***

La atalaya parecía un horno. El espacio era pequeño y en verano el sol caía a plomo sobre la construcción la mayor parte del día.

—¿Cómo es que has venido tú? —preguntó Sandra, sorprendida.

Miriam Morten le pidió a Nathalie que se apartase para dejarles sitio a ella y a su asistente. Jesper Korp era nuevo y necesitaba practicar para, poco a poco, poder dirigir él solo una autopsia o una inspección forense in situ.

—Pues porque me habéis llamado, lo que no sé es por qué —replicó Miriam.

—Al entrar, tuve una sensación muy intensa de que tal vez no se trate de un suicidio —declaró Nathalie.

—¿Una sensación?

Sandra miró exasperada a Nathalie. Le había pedido a Stig que llamara al médico y la sustituta, por iniciativa propia, había llamado al Departamento de Medicina Forense.

—Sí, al entrar…

—Al entrar ¿qué? —Sandra no podía ocultar la irritación que sentía.

Nathalie le dio la espalda y se giró hacia Miriam.

—Hace unos días, en el periódico económico Dagens Industri contaban que Charles Blake había heredado la fortuna del antiguo barón del arenque y, en una entrevista, le preguntaban cómo pensaba administrar los intereses de la familia de cara al futuro. También hablaban de cómo había iniciado el negocio el barón del arenque a principios del siglo pasado. Leí el artículo porque acababan de comunicarme que haría una sustitución aquí, en el municipio de Sotenäs, en verano.

—¿Y qué decían de la fortuna? —preguntó Sandra, escéptica—. ¿Y por qué eso sería un impedimento para que el hijo se suicidara? Una decisión así puede haberla barajado durante mucho tiempo.

—El artículo transmitía una idea muy distinta. Charles Blake parecía muy contento con su vida y con el dinero.

Miriam Morten continuó examinando el cuerpo sin inmiscuirse en la conversación entre las dos agentes.

—Os enviaré un informe inicial durante el día —dijo sin levantarse del suelo.

—Nosotras vamos a visitar a la viuda y a la madre —le dijo Sandra a Nathalie, quien, sin decir palabra, la siguió escaleras abajo.

***

Victoria estaba tumbada bocabajo en el embarcadero delante del albergue de la bahía Makrillviken. El sol brillaba en el cielo azul y le parecía imposible tener una mayor sensación de vacaciones que en ese momento. Con la delicadeza de un pulpo, se había tendido al lado de Theo, que pescaba cangrejos con diversos grados de éxito. Victoria, totalmente concentrada en la tarea, sacaba uno tras otro sin reparar en cómo le iba a su hijo. Pescar cangrejos era una de sus especialidades y, cuando se ponía, se olvidaba de todo lo que la rodeaba. Björn corría detrás de Anna por las rocas. La pequeña había empezado a andar y estaba resuelta a explorar cada grieta y cada charco con agua de lluvia vieja, enverdecida por las algas.

—¡Canguejo! —gritó Theo al descubrir que un gran cangrejo se disponía a devorar el mejillón que su padre había pescado y abierto para que pudiera utilizarlo como cebo.

—Cuidado, tienes que subirlo con cuidado —le advirtió Victoria, y apartó por un segundo la mirada de su propio cebo, que descansaba junto a unas algas a la espera de que picase el crustáceo más grande.

Theo se negó a que lo ayudara a subir la cuerda.

—Muy bien, cariño, con cuidado.

Con gran habilidad, el niño izó el mejillón con el cangrejo hasta la superficie del agua, pero, en cuanto el crustáceo percibió el aire, soltó con celeridad el sabroso botín y optó por regresar a la vida entre las algas. Victoria intuyó que el mismo cangrejo se abalanzaría pronto sobre el siguiente mejillón y consoló a Theo mientras por el rabillo del ojo vigilaba sus propios intereses. Y, efectivamente, el cangrejo no tardó en llegar a su cebo.

—Mira, Theo —dijo, y comenzó a tirar de la cuerda hacia arriba con calma y metódicamente. Justo antes de que el cebo llegara a la superficie del agua, redujo la velocidad y, a continuación, sacó el mejillón y el cangrejo con un movimiento rápido. Con casi cuarenta años de experiencia en ese tipo de pesca, Victoria introdujo con agilidad el cangrejo en el cubo, donde, junto con sus congéneres, empezó a agitarse y a arañar las paredes con las pinzas para intentar orientarse en su nuevo hábitat, que, por suerte, solo sería temporal.

—¡Mira, ven! —le gritó a Björn, que había vuelto de columpiar a Anna un rato en el parque infantil.

Al mismo tiempo sonó su móvil. Era Dennis.

—¡Hola, hermanita! Me comentaste que te habían encargado un artículo sobre Smögen para un anuario. ¿Sobre qué tenías que escribir?

Victoria sintió que se llenaba de alegría. Su hermano se había olvidado de preguntar cómo estaban y de cualquier otro tipo de frase de cortesía, pero quería saber sobre qué estaba escribiendo y se alegraba de que le interesase su proyecto.

—Sobre la época de los barones del arenque —respondió, y sonrió, orgullosa, hacia Björn, que ya estaba a su lado.

***

Dennis esperaba delante de la entrada trasera de la casa del comerciante cuando Sandra y Nathalie llegaron andando por la calle. Pocas veces se tenía la oportunidad de ver la mansión desde esa perspectiva, ya que lo habitual era pasear por el muelle y, desde el lado del puerto, el edificio parecía una tarta blanca con tejado a cuatro aguas y una galería con vistas al faro de Hållö y a Kleven.

—Nathalie, creo que no podemos ser más de dos agentes a la hora de comunicar la noticia —explicó Dennis, y se notó que se avergonzaba de tener que pedirle a la joven que no entrase.

—No pasa nada —aseguró Nathalie—. Os espero aquí fuera.

Sandra suspiró, aliviada, y llamó al timbre. Al cabo de unos instantes, salió un hombre a abrir.

—Yes, how can I help you? —preguntó en tono muy cortés pero distante.

—Soy Dennis Wilhelmson, de la policía de Kungshamn. Nos gustaría hablar con Mary y Catherine Blake.

—They are waiting for you in the living room. Please, do come in.

El mayordomo, de aspecto auténticamente británico, hablaba inglés con el acento propio de las clases altas y vestía un uniforme a medida; parecía que acabasen de transportarse a un episodio de Downton Abbey. Sandra lo siguió sin decir nada. Cuando entraron en el salón, una mujer en silla de ruedas se acercó a saludarlos.

—Thank you, dear Henry. You can serve the tea now —dijo la mujer, y puso una sonrisa desvaída hacia Dennis y Sandra.

—Siéntense, por favor —les pidió, señalando con la mano los sofás de terciopelo.

La decoración era más oscura que la de las casas de pescadores típicas que Dennis había visto por dentro, donde las paredes solían estar cubiertas por paneles blancos horizontales y los muebles presentaban tonos marrón o gris claro con detalles marítimos. En la casa del comerciante, en cambio, el suelo estaba cubierto por una alfombra persa roja con un estampado de medallones y en el mobiliario predominaba el marrón oscuro. Las gruesas cortinas impedían que los rayos del sol iluminasen la estancia, por lo que las lámparas estaban encendidas: tanto la araña de cristal del techo como varios apliques situados encima y al lado de los cuadros con ostentosos marcos dorados que colgaban de la pared. Varias de las pinturas representaban buques en medio de una mar gruesa y sobre un fondo de tempestuosos cielos oscuros.

Dennis y Sandra se sentaron mientras el mayordomo se dirigía con pasos rápidos a una puerta del salón que seguramente conduciría a la cocina.

—¿Qué ha sucedido?

Sandra carraspeó.

—Su esposo ha aparecido muerto —dijo Dennis mirando hacia Kate, quien puso los ojos como platos.

—¿Dónde lo han encontrado? —Ya la habían informado por teléfono, pero, al oír y ver a Dennis pronunciar las palabras, parecía que el mensaje le había calado más hondo.

Se abrió una de las puertas del salón de golpe y un hombre entró apresuradamente.

—¡Siéntate! —ordenó Mary en tono brusco a su nieto.

Según Stig, Christian Blake era el menos inglés de los hombres de la familia, aparte de su hijo Hugo, quien ni siquiera había sido bautizado con los nombres familiares típicos, como James, William, Harry, Charles o Christian. El nombre de Hugo sonaba sueco y, al principio, lo consideraban tan distinto y extraño que la familia Blake se había reído más de una vez a costa del niño.

—La policía ha venido a informarnos de lo que le ha sucedido a nuestro querido Charles.

Sandra se preguntó si la propia familia Blake habría llamado alguna vez Challs a Charles, como parecía que era conocido entre los isleños.

—Hemos encontrado a su padre muerto en la atalaya del práctico.

—¿Cómo es posible? —Christian parecía estupefacto.

—Trabajamos con la teoría de que se trata de un suicido —musitó Dennis. Se sintió fatal al oír su propia voz. Las palabras sonaban tan asépticas e impersonales.

—¡Mi padre jamás se habría suicidado! —exclamó Christian, quien comenzó a pasearse, inquieto, por la habitación.

—Muchas personas que se suicidan son capaces de ocultar totalmente sus sentimientos e ideas más íntimos —prosiguió Dennis.

Las dos mujeres permanecieron sentadas en silencio escuchando la conversación. Quizá estaban demasiado conmocionadas para intervenir o no tenían nada que añadir.

—Debemos esperar la evaluación del médico antes de saberlo con seguridad, por supuesto —señaló Sandra con voz clara, evitando intencionadamente el término «forense».

El tono de voz más alto y fuerte de Sandra quebró el ambiente de murmullo que imperaba en el salón e hizo que los miembros de la familia Blake dieran un respingo.

—Antes de saberlo con seguridad, confío en que podamos mantener este dato entre nosotros —intervino Mary, y estiró el cuello con aire aristocrático.

—Eso mismo iba a proponerles yo —convino Dennis—. No haremos pública esta información antes de que sepamos qué ha sucedido y quizá tampoco entonces, puesto que no hay ninguna razón para comunicar un suicidio a la prensa. Si se tratase de una muerte por otros motivos, para lo cual no existe el más mínimo indicio, tampoco daremos ningún detalle fuera de la comisaría o de esta casa.

Mary lanzó un suspiro de alivio en la silla de ruedas y se acercó a la mesa, donde el mayordomo acababa de dejar una bandeja con té y unos bollitos ingleses, que parecían recién hechos a juzgar por el vapor humeante.

—¡Como siempre! —exclamó Kate con desesperación—. Da igual que sea una muerte, una enfermedad o cualquier otra desgracia. Esta familia solo se preocupa de silenciarlo todo.

—Pero, mamá —protestó Christian—, es mejor que la gente de la isla no se dedique a chismorrear sobre esto.

—¡La gente de la isla! —repitió Kate en tono aún más agudo—. Toda la comarca va a hablar de esto. El heredero de la fortuna del barón del arenque se suicida casi sin dar tiempo a que entierren a su padre. ¿Cómo podéis ser tan ingenuos?

Mary miró, atónita, a su nuera, que ya había cumplido la respetable edad de setenta años. Recordaba cuando Charles le había presentado a Kate. Supo al instante que era un buen partido. Quizá no fuese la mujer con la que había soñado Charles, pero era, sin duda, la que necesitaba. Kate, de manera encomiable, había mantenido un estrecho contacto por correspondencia con las prestigiosas familias de Inglaterra, adonde viajaba un par de veces al año para participar en eventos benéficos como carreras de caballos y otras actividades a las que la clase alta británica seguía dedicándose.

Mary rechazaba hacer esos viajes desde que se había visto atada a la silla de ruedas y ya nunca salía de casa. Henry o el ama de llaves, Stina, gestionaban todo lo que hiciera falta en el ámbito doméstico, mientras que su nuera se había convertido en una prolongación de sí misma en el mundo y era también quien se encargaba de casi todas las tareas de representación, puesto que el zángano de Charles, especialista en eludir obligaciones, siempre alegaba compromisos de la empresa para librarse de los eventos sociales.

—Mamá, sea cual sea el motivo del fallecimiento de papá, debemos ver como positivo que no se sepa fuera de estas paredes —volvió a intentar Christian.

—Christian, había depositado mis esperanzas en ti —le reprochó Kate, levantándose del sofá de terciopelo, y abandonó el salón con paso majestuoso, ataviada con un impecable vestido que sin duda no procedía de ninguna cadena de ropa.

***

Miriam Morten conducía en silencio en dirección al hospital de Uddevalla. A ambos lados de la carretera los acompañaba un verdor constante. Era la segunda semana de julio y los árboles aún mantenían un verde intenso gracias a la abundante lluvia caída a principios del verano.

—¿Pasa algo? —preguntó Jesper, que siempre se ponía nervioso si alguien permanecía en silencio durante un rato. Su figura espigada lo obligaba a llevar las piernas apretadas en el espacio bajo el capó, y, aun así, la coronilla casi le llegaba al techo.

—No sé —contestó Miriam, lacónica, y siguió conduciendo a gran velocidad con total concentración.

—Vas muy deprisa.

—Sí.

—Voy como una sardina en lata en este coche. No es que sea el vehículo de empresa ideal, si quieres saber mi opinión.

—Pero es que no quiero saberla —resopló Miriam. Jesper sería un excelente forense y patólogo en el futuro, pero sus exigencias de comodidad la sacaban de quicio. Aunque ella solo medía un metro sesenta y tres descalza y no sabía cómo era vivir con los dos metros y seis centímetros de Jesper, no estaba bien andar quejándose.

Jesper era, con diferencia, el empleado más alto del hospital y, cuando se presentó en su despacho la primera vez, la asaltó la idea de que, en las autopsias, tendría que agacharse en una postura que acabaría por destrozarle la espalda. Sin embargo, el joven solucionó la cuestión comprando una silla ergonómica con apoyo para las rodillas que, según él, le iba de maravilla.

—¿Paramos a comer en algún sitio? —preguntó Jesper para cambiar a un tema más positivo.

—Vamos a mi casa —contestó Miriam.

—¿Dudas de que haya sido un suicidio? —inquirió Jesper, consciente de que era imposible negarse a almorzar en casa de la jefa.

—Cuando lleguemos, te enseñaré una cosa.

***

Nathalie, que se había quitado la chaqueta roja de piel, disfrutaba del sol sentada delante de la casa más pequeña de toda la isla, en la calle Madenvägen. Dennis, que no había podido resistirse a ir a verla cuando la inmobiliaria organizó visitas en primavera, se la había descrito al pasar por allí: era una casa de pescadores tan pequeña que no se podía caminar erguido en la planta baja ni en el piso de arriba. La cocina tenía el tamaño de una caja de zapatos y el salón no llegaba a los seis metros cuadrados. Era muy coqueta, pero necesitaba muchísimas reformas y el precio no compensaba.

Paciente, Nathalie esperó a que sus colegas terminasen. Cuando salieron de nuevo al sol, se sintieron como ratones ciegos debido a la oscuridad reinante en el interior de la casa de la familia Blake.

—¿Cómo ha ido? —quiso saber Nathalie, y caminó hacia ellos.

—Tengo hambre —dijo Sandra, mirando a su alrededor.

—Ha ido todo lo bien que podía ir —contestó Dennis, y comenzó a andar en dirección al Skäret. Allí podrían comer una ensalada de gambas, aunque todavía no era la hora del almuerzo. Cuando Sandra tenía hambre, lo más sensato era satisfacer su deseo; además, se dio cuenta de que su estómago también hacía ruido.

Se sentaron a una de las mesas con sus ensaladas. Los turistas aún no habían ocupado todos los sitios, pero en el muelle ya se veía un animado bullicio expectante. Eran poco más de las once.

—Una copa de rosado habría combinado bien —comentó Sandra.

—Pero te falta poco para las vacaciones, ¿no? —preguntó Nathalie.

—En agosto. A Helene le han tocado en julio y por eso estás tú aquí.

—Cierto —corroboró Nathalie, y siguió paladeando las gambas frescas de la ensalada.

—¡Qué sitio más extraño! —dijo Dennis.

—¿A qué te refieres? —inquirió Nathalie.

—A la casa del comerciante. Ha sido como entrar en una mansión inglesa de hace un siglo. No había estado nunca dentro y tengo la impresión de que, aparte de la familia, no serán muchos los que hayan tenido esa oportunidad. Quizá reciben invitados distinguidos de Inglaterra de vez en cuando, pero dudo que haya entrado nadie de la zona, salvo algún que otro obrero.

—Solo Ingrid —apuntó Nathalie.

—¿Quién? —preguntó Sandra, escéptica.

—La cocinera que trabajó en la casa desde 1940 hasta la década de los noventa.

—¿Quién está en la cocina ahora? —se interesó Dennis—. Porque me cuesta creer que Mary o Kate se pongan un delantal.

—Stina, la hija de Ingrid. Al parecer, no se sabe quién es el padre, pero se puede especular…

—Mejor no dedicarse a especular; al menos, no durante el horario de trabajo —objetó Sandra.

—Tampoco pasa nada porque hablemos —terció Dennis, defendiendo a la nueva sustituta.

Sandra lanzó un suspiro y se puso a mirar por la ventana. No le hacía demasiada gracia tener que cargar todo el verano con una sustituta con ambiciones. Aunque Nathalie tuviera unos años de experiencia en la Policía Judicial Provincial y en la Unidad de Casos Sin Resolver, eso no le daba derecho a presentarse como experta en cualquier tema, y menos aún en el municipio de Sotenäs.

—Stina nació en 1961. Ingrid tenía cuarenta y un años, un poco mayor para ser madre por primera vez en aquella época —relató Nathalie.

—¿Cómo se llamaba el padre? —indagó Dennis.

—Es de padre desconocido, como ya he dicho.

—¿Cuándo nació Charles?

—En 1942.

—El padre podría ser cualquier hombre de la isla.

—Y también cualquiera de fuera de la isla —lo interrumpió Sandra.

—De todos modos, hemos cumplido nuestra misión y no tenemos motivo para regresar a esa casa.

—Salvo que mi teoría sea cierta —apuntó Nathalie, a quien, aparentemente, no le daba ningún miedo un posible ataque de Sandra.

—¿Y cuál es tu teoría? —quiso saber Dennis.

—Que Charles Blake no se ha suicidado, sino que lo han asesinado.

—Parecía bastante evidente que, por desgracia, Charles se había ahorcado —apuntó Sandra.

—¿Y dónde estaba la escalera o el taburete? Es poco probable que haya podido colgarse del techo sin subirse a nada.

—Quizá alguien lo apartó —conjeturó Dennis.

—¿Quién? Porque los hombres de la Asociación Cultural Local no han sido.

Sandra se quedó desconcertada. Nathalie tenía razón. Era imposible que una sola persona llevase a cabo la acción si no disponía de algún objeto al que subirse.

Además, parecía innegable que Charles Blake disfrutaba de la vida: el dinero le sobraba y tampoco le faltaba la atención de las damas, si se daba crédito a las alusiones de Walter, con quien habían hablado a primera hora de la mañana. Si la teoría de Nathalie era cierta, la situación cambiaría de manera radical.

—Voy a llamar a Miriam —anunció Sandra.

—Y yo, a la científica —añadió Dennis.

Los dos se levantaron y se fueron cada uno a un rincón del restaurante para telefonear sin que los molestasen. Nathalie se quedó sola con su ensalada, que ya estaba llegando al fondo del bol. Cuando terminó de rebañar los restos de salsa del borde con la última gamba, regresaron sus colegas.

—Tú primero —indicó Dennis cuando se hubieron sentado—. ¿Qué ha dicho Miriam?

—Que Charles Blake tenía restos de un tranquilizante en la boca. ¿Y qué te han dicho a ti los de la científica? —preguntó Sandra.

—Que había un taburete guardado en la atalaya, pero no estaba colocado cuando llegaron los hombres que encontraron a Charles.

—Entonces, ¿cuál es vuestra conclusión? —preguntó Nathalie, y frunció los labios.

—Asesinato —respondió Dennis.

—Asesinato —confirmó Sandra.

Smögen, Kungshamn, monte Roparebacken

1 de julio de 1880

La isla parecía un espejismo sobre la superficie del agua. ¿Había llegado finalmente? El muchacho arrastró los pies en dirección a la orilla. Llevaba unos pantalones con agujeros en las rodillas a los que no les hubiera ido mal meterlos en un caldero de agua hirviendo. El jersey de punto le venía grande. «Así te servirá más tiempo», le había dicho su madre. Sacó el papelito que llevaba más de dos años en su bolsillo. El pescador Samuelsson había sido muy amable con él cuando su madre le alquiló el sofá. En la ventana de la cocina, su madre había puesto un humilde cartelito: «For rent» —se alquila—, y el sueco llamó a su puerta una tarde. Mientras su pesquero estaba amarrado en Bristol, el señor Samuelsson había ido a Londres a hacer negocios; quería entrar en contacto con comerciantes londinenses que pudieran estar interesados en comprar arenque en salazón.

Corrían buenos tiempos, les había explicado el pescador en un inglés chapurreado mezclado con palabras suecas. Los bancos de arenque en la región de Bohuslän eran tan abundantes que se podía pescar con una simple sacadera. En el puerto de Smögen y alrededor de la isla, el agua incluso burbujeaba en la superficie de la cantidad de peces que nadaban en ella. Así lo había relatado Samuelsson. «Ven a Smögen si quieres», fue lo último que el curtido pescador le dijo antes de marcharse, y en un papel le anotó tres palabras una debajo de otra: Smögen, Samuelsson, Stolpegatan. En aquel entonces tenía nueve años y era demasiado pequeño para dejar sola a su pobre madre, que se deslomaba cada día para poder ponerles algo en el plato a él y a sus hermanos. Del paradero de su padre nunca tuvo noticias.

En el agua divisó un remero que navegaba desde la isla de Smögen hacia tierra firme, hacia la orilla del monte Roparebacken, en el noroeste de Kungshamn, donde se encontraba él ahora. ¿Sería su última parada? Smögen le había parecido un lugar mágico donde tendría la oportunidad de comenzar una nueva vida. El viaje desde Hull, en Inglaterra, hasta Gotemburgo había sido una odisea. Había echado de menos a su madre. Desde que tenía memoria, la recordaba en la cocina, encorvada, ofreciéndole amor, comida y calor. Pero ahora tenía doce años y la vida que su familia le había ofrecido no sería la que él ofrecería a sus hijos en el futuro.

—Can I go with you? —le gritó al remero de la barca.

Saltaba a la vista que aquel hombre dedicaba sus jornadas a remar, pues su torso era todo músculo; tenía los brazos gruesos como barriles y el cuello ancho como un toro. En la cabeza llevaba un sombrero de ala ancha que lo protegía de los rayos más fuertes del sol.

El remero no contestó, pero abarloó la barca al pequeño embarcadero para indicarle que podía subir. El muchacho le tendió una moneda inglesa e intentó distinguir algún gesto que confirmase que aceptaba el pago. Se sentó en la barca con su sencillo petate, que su madre le había hecho de lona vieja. En Londres, desde que era pequeño había caminado arriba y abajo junto al Támesis, donde había visto a los marineros con sus petates, sus jerséis de punto y sus gorras típicas; ahora, él tenía el mismo aspecto. Aunque había pagado para ir como pasajero en el barco de pesca hasta Gotemburgo, tras casi una semana sin lavarse ni peinarse, ya podía pasar fácilmente por un auténtico marinero. Tal vez por eso el remero le había mostrado cierto respeto.

Se echó el petate al hombro y cogió una brizna de hierba, que se puso entre los dientes. Pronto se pasearía por el muelle del puerto de Smögen, pero primero iría a la plaza del mercado a ver si vendían algo de comer y si averiguaba dónde podía encontrar al pescador Samuelsson.

2

La ventana que daba al muelle estaba abierta. Para Angelika y Christian, que ocupaban la planta superior de la casa del comerciante, el murmullo de los turistas que paseaban por el muelle era una nota agradable. Para Kate y Mary, que vivían en la primera planta, la situación era peor; aun así, jamás ponían un pie en su piso. El desayuno, el almuerzo, el té de la tarde y la cena se servían en el gran comedor de la planta baja; allí o en el salón de fumar —como también llamaban a la biblioteca— solían reunirse todos, si es que era necesario. A Angelika le gustaba desayunar y almorzar media hora después que los demás, pero Christian estaba obligado a asistir a las comidas a las horas establecidas. Angelika rio para sus adentros al pensar qué dirían las damas si supieran que había convencido a su marido para pintar de blanco el clásico papel adamascado de las paredes y si vieran el sofá con dos chaise longue llenas de cojines coloridos de todos los rincones del mundo.

—Kate nunca ha sido la más lista de la clase —comentó Angelika, y expulsó el humo del cigarrillo por la ventana.

—No hables así de mi madre —replicó Christian en tono cortante, y su cara se torció con una mueca de repugnancia al ver a su mujer soplando aquella nube tóxica.

—Qué tierno que la defiendas —le espetó Angelika con desdén—. Supongo que hasta la muerte.

—Somos los herederos —señaló Christian—. Haz el favor de comportarte.

—No estés tan seguro. Tu madre nos sobrevivirá —dijo Angelika—. Ya verás. Los señores Blake solo eligen mujeres longevas. No tienes más que ver a tu abuela: noventa y seis años. —Rio sin alegría—. Cuando los dos hagamos los ochenta, tal vez tenga la decencia de morirse. ¡Dios, qué ganas de que pase!

—¡Me das asco! —gritó Christian—. Ojalá Hugo te oyera hablar así.

—Hugo quiere a su mamá. Es la ventaja que tenemos las madres —replicó Angelika con una sonrisa desvaída, y lanzó la colilla por la ventana sin mirar dónde caía.

—Una madre debe ganarse el amor de sus hijos día tras día —argumentó Christian.

—El amor de una esposa, también —dijo Angelika, abriéndose la bata de seda blanca—. ¡Ven!

***

Victoria estaba sentada con el manuscrito delante. Todavía le faltaban unas cuantas revisiones, pero la sensación ya estaba ahí: había escrito su primer libro. En agosto la esperaba la vuelta al trabajo. Para entonces, llevaría casi un año y medio en casa con Anna, y con Theo, lógicamente, pero el niño solo había tenido a su mamá en exclusiva durante trece meses. Ya podía observar en ellos la alegría de tenerse siempre el uno al otro. Aún era pronto para que llamasen a amiguitos para jugar, pero a ella le gustaba reunirse con el grupo de familias con permiso parental —sobre todo madres— para que los niños pudieran jugar a sus anchas con los demás mientras los adultos se tomaban un café.

Desde el otoño, le había pedido una hora al día a Björn para retirarse a escribir. Había conseguido casi trescientas cincuenta páginas en las que hablaba de Sotenäs y de las personas que habían habitado la costa generación tras generación, pero presentaba la historia, tal como había soñado siempre, en formato de novela policiaca, donde los asesinatos eran un ingrediente imprescindible. Algunos de los capítulos con información histórica se publicarían en el anuario de la Asociación Cultural Local de Smögen.

Eva, aunque era maestra de los niños más pequeños, tenía el sueco como una de sus especialidades y le había prometido leerse el manuscrito. Ya tenía preparado el bolígrafo rojo y solo faltaba que Victoria terminase para poder pasarle el texto. La estresaba más pensar en la lectura que Dennis le había prometido hacer desde el punto de vista de un policía. Quería a su hermano, pero, en lo que respectaba a recibir críticas, Victoria era sensible como las alas de una mariposa. En la vida diaria, se mostraba delicado con ella, pero ahora era un tema de trabajo y Victoria sabía que él no cedería ni un milímetro. Al mismo tiempo, eso era lo que buscaba ella: que su libro fuera recibido con respeto.

Oyó su teléfono y vio que era Dennis. Tal vez quisiera hablarle del manuscrito.

***