Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MALPASO

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

En el caos de la Guerra Civil española, El batallón de las Lincoln reivindica la historia de un grupo de mujeres que desafiaron las normas sociales de la época, vinieron a España a luchar contra el fascismo, y pusieron sus vidas al servicio de una causa extranjera y de un país lejano. Trece mujeres, trece historias con nombre y apellido propio: Salaria Kea, Marion Merriman, Evelyn Hutchins, Lini Fuhr, Mildred Rackley, Anne Tufts, Kitty Bowler, Rose Abramson, Frances Vanzant, Hilda Bell, Avelino Bruzzichesi, Thelma Erickson y Muriel Rukeyser. Muchas de ellas voluntarias de la XV Brigada Internacional, conocida como la Brigada Abraham Lincoln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mercedes Gutiérrez (Madrid, 1971) nació y se crio en España, aunque hace años que reside en Estados Unidos. Ha vivido en Boston y en pueblos pequeños de Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey, fuentes de inspiración para sus historias. Los escritores Flannery O'Connor, John Cheever o Isaac Bashevis Singer se encuentran entre sus influencias literarias. Sus historias se pueden encontrar en múltiples revistas de habla hispana. Es autora de dos libros de relatos: Perro Verde y Tanto para esto, y ha traducido Vida y aventuras de Jack Engle, de Walt Whitman. El Batallón de las Lincoln es su tercer libro publicado. Tiene un blog, American X-Ray, en el que «radiografía» todo lo que tenga que ver con la cultura americana.

© Mercedes Gutiérrez García, 2024

Edición gestionada a través de Oh! Books Agencia Literaria

© Malpaso Holdings S. L., 2024

C/ Diputació 327, principal 1.ª

08009 Barcelona

www.malpasoycia.com

ISBN: 978-84-19154-50-7

Depósito legal: B-10718-2023

Primera edición: 2024

Maquetación: Bernat Ruiz Domènech

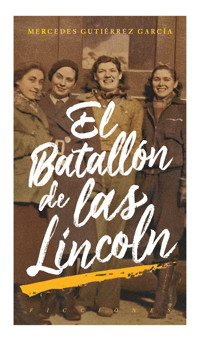

Diseño de cubierta: Chux Picco

Fotografía: The Abraham Lincoln Brigade Archives (ALBA),

Nueva York. Coloreada

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.

A mis chicas: las que están, estuvieron y estarán

PRESENTACIÓN

«I didn’t even want to go to Spain. I had to»(No es que quisiera ir a España. Tenía que ir)

JOSEPHINE HERBST

Las trece historias que recoge este volumen son un homenaje literario a trece mujeres estadounidenses atraídas por una España que estaba siendo devastada en su Guerra (in)Civil. Fueron llevadas, principalmente, por un espíritu de compasión hacia un pueblo que les era ajeno pero que les atraía por su capacidad de resistir ante el fascismo, eligiendo defender la «buena causa», presentándose muchas de ellas como voluntarias a la XV Brigada Internacional, también conocida como Brigada Abraham Lincoln, y criticando con su pluma, desde la atalaya del periodismo, el golpe franquista. Hace ya más de ocho décadas que la guerra civil española quedó atrás, aunque, como bien sabemos, la falta de civismo que acompaña a la violencia, desgraciadamente, sigue presente.

Casi todas las mujeres, cuyas experiencias se presentan en esta obra, ejercieron de enfermeras. Llama la atención que, de las cerca de sesenta voluntarias estadounidenses que vinieron a auxiliar al gobierno español con el American Medical Bureau to Aid Spanish Democracy, Salaria Kea, enfermera, fue la única afroamericana. Rose Abramson, Thelma Erickson, Hilda Bell, Anne Tufts, Avelino Bruzzichesi y Lini Fuhr, recogidas aquí, también fueron enfermeras. Frances Vanzant, al igual que Salaria Kea, también cuenta con otra particularidad, y es que fue la única doctora. En la obra también aparecen mujeres que no eran enfermeras y que desempeñaron puestos de distinta índole en el batallón. Así sucede con Mildred Rackley, artista y gran conocedora de España, que sirvió de traductora y gestora de varios hospitales estadounidenses. El caso de Marion Merriman no es muy común, ya que llegó a España para quedarse con su esposo, el capitán Robert Merriman. Con Evelyn Hutchins toca acudir, de nuevo, a la excepcionalidad, ya que fue la única estadounidense, que no la única voluntaria internacional, al volante. En fin, las experiencias de estas «chicas del Batallón Lincoln» ofrecen un sinfín de posibilidades de interacción con una realidad histórica, la Guerra Civil española, de la cual, como el resto de los combatientes extranjeros, guardarán siempre el hondo recuerdo de su participación.

En el libro también se trata el caso de dos mujeres, Kitty Bowler y Muriel Rukeyser, quienes no pertenecieron al batallón, sino que vinieron a España como periodistas. Una jovencísima Rukeyser fue la primera en desplazarse. La otra periodista es Kitty Bowler, y que en España conocería al que luego sería su compañero sentimental, el oficial británico Tom Wintringham. Aunque algunas de estas mujeres nunca coincidieron en el tiempo que estuvieron en España, mi mano las ha juntado para dar forma al conjunto de esta ficción.

Para ficcionalizar la vida de estas mujeres en el frente he acudido a archivos y bibliotecas: en particular, quedo especialmente agradecida al archivo de ALBA y al de La Brigada Abraham Lincoln en la Tamiment Library, New York University, sin cuya inestimable ayuda, este proyecto, el de devolver algo de visibilidad a estas voluntarias, nunca hubiera podido llevarse a cabo.

También quiero agradecer la ayuda del Radcliffe College Archives Digital Collections, a la Feminist Press de CUNY, a la Biblioteca Nacional de España, al Project Muse, sin olvidar la labor de historiadores, especialmente a Giles Tremlett, Peter N. Carroll, Paul Preston, Hugh Purcell, Phyll Smith, Ashley Johnson y Aelwen D. Wetherby, al Gobierno de Aragón, por la publicación de un magnífico catálogo de fotografías comentado, a los editores Cary Nelson y Jefferson Hendricks al recopilar una selección de cartas de los brigadistas, a los también editores Jim Fyrth y Sally Alexander, y, sobre todo, a los propios brigadistas que, en sus cartas y diarios, como el del malhadado Robert Merriman, dejaron una estela para que yo pudiera seguirla, y recobrar, a través de la ficción, situaciones imaginadas que pudieran reflejar la naturaleza, valentía, sufrimiento, compasión, profesionalidad y dedicación de estas luchadoras.

Con respeto y agradecimiento.

SALARIA

—A eso de las cuatro de la madrugada la dejas en el camino y te vuelves sin un minuto que perder. Si te pregunta, le dices que son órdenes mías. Que el doctor os manda a por un herido. Cuando se baje de la ambulancia, apagas los faros y te das la media vuelta. ¿Comprendido?

—Me sabe mal dejar a una de los nuestros abandonada a su suerte, con el frío que hace y en mitad de la noche. Los alemanes están por todas partes y si la…

El doctor contuvo el aire.

—Además, —insistió el hombre—, es voluntaria, como nosotros. ¿Qué importa que sea negra? No es que andemos boyantes de voluntarios, y no digamos ya de enfermeras.

—¿Te niegas a cooperar? —dijo el doctor clavando el azul transparente de sus ojos en el desconcierto del oficial—. Quizás prefieras explicárselo al comandante. Lo que le pasó a su mujer en el hospital del Socorro Rojo. Seguro que sabes de lo que te hablo.

La mandíbula del teniente se endureció. ¿Cómo se enteró? Marion, la americanita, ¿se habría ido de la lengua?

—No, no ha sido ella, si es eso lo que te preocupa —le dijo el doctor mientras le tendía las llaves del ZIS-5.

—¿A dónde vamos? —preguntó Salaria.

—A recoger un herido.

La enfermera no dudó de la palabra del teniente, pues estaba acostumbrada a la infamia de la guerra. Por eso, que le pidieran que, a esa hora, tan de noche, saliera a auxiliar a un caído, aunque fuera de los fascistas, era parte de su repertorio.

—Está muy oscuro —dijo en español con un fuerte acento americano al conductor.

—Allí.

—¿Dónde? No veo nada.

—Entre los árboles —dijo aparcando el camión junto a uno de grueso tronco.

Decidida, la enfermera abrió la puerta para bajarse. Apenas había tocado tierra cuando oyó la tos renqueante del motor, comiéndose las piedras en el camino polvoriento.

Otra vez volvía a sucederle. Debió haberlo sabido. Maniobra del doctor. Embebido por las costumbres sureñas, no podía hacerse a la idea de tener que compartir banco en la cafetería con una mujer de tez oscura. «O se va ella o me voy yo», iba proclamando a los cuatro vientos. Pero no podían prescindir de sus servicios. Un doctor siempre era más valioso que una enfermera, por eso que ahora se veía allí, abrumada entre la nada.

Sin linterna con que alumbrarse ni estrellas que seguir en la niebla, solo le quedaba entregarse a la monotonía de sus pasos. Le pareció que ya había andado un buen trecho porque la lengua la sentía como piel de burro al sol y la sequedad le oprimía el pecho. Con fuerza, se ciñó al cuerpo el gastado abrigo de paño. Tuvo que sentarse unos segundos para recobrar el resuello. Nada. Ni una sola voz en aquel vacío. Ni siquiera el shu-shu de las hojas, el gemido de una rama o el lamento de un perro. Nada. En aquella desolación, ¿cómo los encontraría? Hinchó los pulmones de aire, dispuesta a romper el silencio, quizás alguien la oyera, pero decidió que era mejor no gritar. El temor a estar en zona de batalla y con un fuego a despertar le resucitó el espíritu. Llena de juventud y con la ciega convicción de que el Creador la ponía en semejante trance para ver la dureza de la pasta que la erguía, el miedo de Salaria se disipó.

Así estuvo andando y andando, no supo por cuánto tiempo, olvidó darle cuerda al reloj, antes de que el lamido de un perro le abriera los ojos. Casi al instante, como si la anunciaran a un nuevo día, los balidos de unas ovejas. Se deshacía la niebla. En medio del rebaño, una alta imagen: el pastor. Llevaba un poncho negro de lana y se apoyaba sobre un cayado largo. La miraba con seria dulzura y a Salaria le pareció estar en el paraíso. Con lentitud, se puso en pie, el cuerpo ardiente de dolor y, acompañada del animal, que, de haber sido persona, sería la personificación de un perfecto caballero, fue al encuentro del pastor.

Antes de que ella lo alcanzara, el hombre ya sacaba de su zurrón un trozo de pan con queso que Salaria agradeció, apurándolos con fiereza de lobo. A continuación, bebió vino de la bota que el pastor le tendía. Iba a preguntarle al hombre dónde estaba, la hora que era, si sabía el tiempo que llevaba allí, cuando otra pieza negra, ancha y con mangas hasta la muñeca, batía en el aire un sombrero grande y redondo del mismo color, para que la avistaran. Bajaba por la colina.

—¿Qué se le ofrece, señor cura?

—Me alegro de haberte encontrado. Vengo de tu casa. Tu padre. Se ha puesto malo. Ha debido de comer algo que no le sentara bien y, en fin, ya sabes. Estas cosas son así. Se lo han llevado al hospital.

—¿Al hospital dice, padre? Nosotros no tenemos dinero para un hospital.

—No te preocupes por eso, Javier. Todo está bien. Todo está bien. Ya he hablado yo con ellos. Ala, a casa, a tranquilizar a tu mujer y a tus hijos, que yo me quedo aquí, con esta voluntaria.

—El perro se queda.

—Pues que se quede, Javier, que se quede. Si eso te hace feliz.

El pastor le pidió a Salaria disculpas con los ojos antes de entregarse al ascenso de la colina por la que acababa de aparecer el cura.

—¿Salaria, verdad? No voy a delatarla, si es eso lo que le preocupa —dijo desdoblando un recorte de periódico que había sacado de uno de los bolsillos del pantalón bajo la sotana—. Mire, aquí está —dijo extendiéndole el papel.

Salaria se quedó de piedra. Era su cara. En un periódico francés.

—Es usted famosa. ¿Y qué hace tan temprano (aún no han tocado las siete), sola y en medio de este abismo? ¿O es que acaso se ha extraviado? ¿Perdido? —repitió el cura consciente de que, su español, pudiera serle huidizo.

—Sí. Eso, sí —decidió no darle explicaciones de cómo había llegado hasta allí—. Pero no estoy sola —dijo sacando una biblia de la bolsa que llevaba.

La revelación agradó tanto al cura que enseguida se ofreció a abrirle camino hasta la casa roja, a menos de un kilómetro del puente. «Estaban a poco más de una hora y un poco de ejercicio no le vendría mal» le dijo. «Una vez cruzara el puente, que siguiera las indicaciones que estaban pintadas a mano sobre tablones de madera. Que esperaba que la sangre y los puntazos de la metralla y las balas no las hubieran reventado», le recitaba pausadamente, acompañando sus frases a gestos que las dibujaban.

—Yo me apeo aquí. Vamos, Tomás —le dijo al perro mientras se calzaba el sombrero que momentáneamente se había retirado para limpiarse el sudor de la frente.

Pero el animal no se apartaba de Salaria.

—¿Qué tendrá esta bestia? ¡Vamos te he dicho!

Lo cogió por el collarín, arrastrándolo hacia él, pero el animal se resistía. Tomás le enseñó los dientes. Asustado, el cura lo soltó al vuelo.

—Tan terco como tu amo.

—Yo hago, padre. No se preocupe —le dijo Salaria temiendo por la vida del animal.

—Tomás. Bueno perro. No miedo. No me va a pasar nada, ve con señor cura —le susurró en la oreja mientras le acariciaba su piel rasposa—. Anda, ve con él. Tu dueño necesitarte más que yo —dijo entregándoselo al cura con ternura.

—Muchas gracias, padre. Con Dios.

El cura levantó los dedos de la mano que le quedaban libres y con ellos dibujó unas breves rayas en forma de cruz. Sin apenas esperar a que su trazo se disipara, tiró del collar del animal en clara señal para que echara a andar. Pronto, las figuras se desvanecieron en dos famélicas siluetas.

Salaria tuvo que esperar a que las lágrimas que le enturbiaban la vista se las bebiera la tierra. Nerviosa, pero llena de confianza en el propósito divino, se ajustó la bolsa con su biblia, dispuesta a cruzar el puente y regresar a lo que aún le quedara por hacer.

Cuando llegó al puente, solo quedaban unas piedras. Si quería ir a la otra orilla, no tendría más remedio que cruzar el río a nado. Se aseguró la cinta de la bolsa de cuero en la que llevaba la biblia alrededor del mentón, y con ella en la cabeza lo cruzó. Aunque el agua estaba helada, afortunadamente no iba crecida, y así pudo librar a su preciada carga de la mano demoledora del líquido. Buscaba las señales que le mencionó el cura en la nueva orilla, cuando oyó el rugido de un motor en la lejanía. Empapada, sin un arma pero con la determinación intacta, el coche negro que la avistó dio la vuelta. Un hombre bajó. Con el rifle, le dio en la cabeza y ella cayó al suelo. Del interior, una voz lo reprimió. Cuando el oficial la hizo rodar con la puntera del pie, se dio cuenta de que solo estaba herida y, levantándola por el brazo, la introdujo en el coche. Enseguida Salaria reparó en el uniforme gris del oficial y supo que estaba en manos alemanas.

El hombre que antes había amonestado a su captor dio instrucciones al chófer de que arrancara.

—We came to get you. Hemos venido a por ti —le dijo sin mirarla, en un inglés calculado y prístino, el que acababa de embucharla en el asiento.

Estuvieron en el imponente coche unas cuantas horas, apenas unos minutos para repostar y aliviarse las entrañas. A ella le permitieron veinticinco segundos de reloj tras un olivo con la advertencia recalcada en el breve topeteo del cristal de la esfera del reloj.

—Veinticinco segundos si no quieres que te vayamos a buscar con estas —le dijo en inglés el oficial de menor rango.

Cuando regresó, el subalterno le tendió un trozo de pan y un vaso de agua.

—Cómetelo aquí. No sea que pongas perdido el coche de mi general. Y ahora que ya estás repuesta y te sobran energías, quizás prefieras estirar un poco las piernas. Al fin y al cabo ya estamos cerca, veinte kilómetros, más o menos. Menos que en una maratón, ¿eh? ¿Qué me dices a eso? Desgraciadamente, no pude ver las proezas de uno de los vuestros en Berlín — continuó en impecable inglés—. Cosas del trabajo. Quizás tú puedas convencerme de que sois superiores —le dijo el oficial retirándole el vaso de las manos para luego estamparlo contra el suelo.

Salaria pudo ver la rabia vibrándole en su rostro frío y metálico, y sintió pena por él. El oficial debió notarlo, porque, durante unos segundos, se quedó sondeando sus pupilas, buscando la inmensidad de su audacia.

—Anda —le dijo subiéndose al coche blindado y cerrando la puerta tras de sí.

El frío volvía a apretar y la sangre de la herida en la cabeza no dejaba de brotarle, pero Salaria sabía que, si se negaba a continuar o intentaba escapar, era seguro que no volvería a ver más estrellas en el firmamento. Tal vez, la vista de una mujer de color escoltada por un coche alemán tan temible hiciera que alguien diera la voz de alarma. Le espantaba que la noticia le llegara a su querido irlandés, con el que, después de mucho rogarle, había accedido a casarse en Villa Paz, tan solo hacía unos meses.

¿Qué estaría haciendo ahora? Sin reloj (aunque estaba parado le habían obligado a que lo entregara junto con la bolsa en la que llevaba su biblia) no podía asegurar la hora, pero seguramente que no lo tendría lejos, quizás en algún monte de Aragón, entregando la vulnerabilidad de su cuerpo al poder de su ilusión.

Salaria tembló de miedo, no por ella, sino por lo que pudiera pasarle a John, aunque pronto se recobró recordando aquel día en que fueron a bañarse al río, cuando él le pidió que no dejara que las sombras de los miedos de otros y el deseo de aquellos de hacer suyas las riquezas de la humanidad entorpecieran su misión. Que el miedo era el veneno más corrosivo que había y que lo sustituyera con el alucinógeno más potente: la lucha.

Salaria iba agarrada a estos pensamientos como rayo que brama por su tierra, cuando el oficial le pidió al conductor que parase el coche.

—Tu lentitud es insoportable. Sube.

No tardaron en llegar. A Salaria, agotada, la llevaron a rastras a su nueva residencia. Sus paredes eran de grueso cemento y la luz, que solo aparecía cuando se alzaba una corredera bajo la puerta para dejar un cuenco de arroz o una patata con algo de agua, era un permanente deseo.

Así estuvo un tiempo, no sabía con exactitud, tal vez fueran más de siete días, creía haber contado veintidós comidas, con la misma ropa, ardiendo de frío, con un orinal por inodoro que una mujer grande venía a retirarle varias veces al día, sin agua con que lavarse, y llena de picores que ni los pasajes memorizados de la Biblia podían calmar. Pero a ella se aferró, con la insignificante pertinacia del hongo en su corteza.

Un día se abrió la puerta.

—Sal.

El relumbrón de la luz la mareó. El carcelero, impaciente, le repitió la orden.

—¡Que salgas, he dicho! —le dijo un hombre en español.

Con las manos frente a los ojos, abriéndoles paso para resistir en la turbación, Salaria lo siguió.

Subieron unos cuantos escalones antes de tocar a una enorme puerta de gruesa madera.

—¿Dan su permiso? La prisionera.

—Váyase.

Las mangas del capote-manta del soldado momentáneamente se encogieron bajo el saludo que le obligaba a levantar el brazo derecho y a mantener la mano erguida.

Enseguida, Salaria reconoció el rostro de sus captores.

—Siéntate. Aún debes estar cansada después de la caminata —le dijo el oficial trilingüe con admiradora crudeza—. No nos andaremos por las ramas. ¿Dónde están las tropas? ¿Cuántos sois? ¿Para cuándo el ataque? Has venido a espiarnos, ¿no es así?

Le costó unos segundos salir de su letargo. ¿Los alemanes la creían espía? Una mezcla de incrédula adulación y de pánico irreprimible arrancó una risa de la boca de Salaria. Ver para creer. Los americanos rechazaban su piel, mientras que los alemanes casi que la convertían en héroe.

—Ya le dije que no se rendiría.

—Aún no ha ganado la apuesta, mi querido subalterno — continuaron en inglés.

—Mañana, capitán, esperemos a mañana. El día de su ejecución. Veamos si eso le hace cambiar de opinión.

La llevaron a otra celda. Esta vez en la planta superior. Tenía un ventanuco con barrotes por el que se colaban los fríos de marzo y que le permitía ver una pared en la grava de un patio.

Debió quedarse traspuesta cuando unos gritos y sollozos la despertaron. Espantada, se agarró a los barrotes de la ventana. En la indiferencia del día, Salaria vio la furia infantil aferrada a los pies, brazos y cuellos de los seres queridos a los que doce hombres con uniforme extranjero esperaban para ejecutar.

—Eso es lo que te espera a ti también si te niegas a darnos lo que te pedimos.

No le había oído entrar. Salaria intentó retirarse de los barrotes, pero el oficial se lo impidió, obligándola con su cuerpo a que tragara el horror desde su ventana. Un soldado apuntaba con su metralleta a la pequeña multitud congregada, una clara invitación para que cesaran sus llantos y plegarias.

El fuego sentenció los cuerpos contra el muro, que, en su caída, dejaron un pavoroso rastro de sangre. Sin tiempo para dolerse ni asimilar lo inconcebible, el mismo soldado que había mantenido a raya a familiares y amigos con su arma, comenzó a darles instrucciones en español. «Hombres, llevar cuerpos. Mujeres y niños, limpiar. Aquí cubos».

—Mañana, Salaria. Si no confiesas, mañana será tu día.

Pero el mañana y los siguientes volvieron a convertir los derribos en la pared en el primer horror que le abría el día. Llegó a la conclusión de que los alemanes debían considerarla de especial interés para el éxito de su campaña y que era mejor esperar a que su espíritu se rompiera. Desconocía cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de que su testimonio apenas tenía valor, casi siempre asistiendo a un herido en las salas renegridas de un hospital. Si les dijera que su vagabundeo no se debía a ninguna labor encomendada para infiltrarse en las líneas enemigas, sino que todo había sido concebido por el calcinante espíritu del doctor, no la creerían. Uno de los suyos. ¿Se reía de ellos?

Era de noche cuando oyó en la cerradura el pesado doblar de una llave de hierro. Los rayos de luna recortaban la figura de una sombra negra.

—Shuuuuu —le dijo.

Sin perder un segundo, la sombra tiró de la mano de Salaria. En la oscuridad de la noche, solo rota por las risas de algunos soldados en una habitación y el alambre de luz que se colaba por debajo de la puerta, las dos figuras descendían las escaleras del castillo, resguardando su cuerpo contra la dureza de las piedras. Varias veces, su rescatador y ella estuvieron a punto de perder el equilibrio y rodar escalón abajo, pero la mano certera del compañero se lo impidió. Fue solo una ráfaga, justo en el momento en que la figura se quitaba la bolsa que llevaba en bandolera para entregársela a su dueña, cuando lo reconoció: el sacerdote.

Salaria no tuvo tiempo de darle las gracias, apenas una vaga sonrisa, porque, en ese momento, sintió otra mano que tiraba con fuerza de ella. Estuvieron corriendo un buen trecho entre los árboles, con la desesperación de la libertad ensanchándoles los pulmones. Una puntita de luz les abría paso. Un silbido, unos segundos para tomar aliento y un nuevo relevo. El cansancio aminoró la carrera de Salaria. El corredor apagó unos instantes la luz de la linterna y en un inglés canadiense le dijo «que ya estaban cerca del tren, que él la llevaría con los suyos. Que no se parase ahora, después de todo lo que había vencido». Salaria pensó en las carreras furtivas de sus no tan lejanos antepasados, cuando los hombres blancos bramaban por recobrar a aquellos que exigían como suyos, y las ganas de correr se le desbocaron. Salaria alzó los ojos. En la grisura de la noche, sajada por la linterna del canadiense, le pareció ver un gran edificio de metal. Ya casi a su altura, descubrió que era un tren. Las puertas se abrieron. Desde dentro, una mano nueva buscando la suya. La breve luz iluminó, momentáneamente, los rostros del canadiense, un joven barbado, el de Salaria y el de Marion. El tren puso en marcha su lento despertar, decidido a encontrarse con la condenada ceguera de la irreflexión y el odio. Las puertas se cerraron y el botón de luz, deshilachado en la nada, cubrió el abrazo de las dos.

MARION

Marion pasó en vela toda la noche, sumergida en agua fría, deseosa de que el rastro de aquel acto inmundo se diluyera, dándole vueltas a la cabeza si sería buena idea decírselo a Robert, su esposo, y comandante de la Brigada Lincoln. Robert era un hombre alto y fuerte. Llevaba unas gafas grandes y redondas a lo Harold Lloyd que escondían unos ojos pequeños iluminados de reflexión. Sus subordinados lo tenían en gran aprecio, no solo porque sus viriles cualidades forzaran esta imposición, sino porque siempre se esforzaba por tratar bien a sus hombres, y ellos lo sabían. Por eso, si le decía lo que aquel oficial eslavo acababa de hacerle en la pesada nocturnidad de aquella habitación de hospital, no estaba segura de que no fuera a ajusticiarlo con sus propias manos. Y por nada del mundo quisiera ella que sus hombres, aunque solidarios con su desgracia, le dieran la espalda. Ya podía imaginarse la decepción en el rostro de sus hombres. Y Bob no había venido aquí a cargar con otra cruz. Bastante tenía ya con ella, que, sin encomendarse a nada ni nadie, empacó sus cuatro trapos y se vino a España siguiéndole los pasos. Fue el telegrama notificándole que había caído herido en el Jarama el que la convenció. Pronto se dio cuenta de que su decisión había complicado su buena reputación. Algunos se quejaron, y no les faltaba razón, de que aquel era trato preferente, y de que si él podía traerse a su mujer de América, también ellos podían hacer lo mismo con las suyas. Pero Bob consiguió acallarlos nombrándola traductora y dándole trabajos de oficina e inspección que le hacían desaparecer de su vista largas temporadas. Aquella misión fue una de tantas. Acompañaba a dos oficiales eslavos, porque un par de enfermeras inglesas tenían muy perturbado al personal americano destacado en Murcia y la enviaban para que las hiciera entrar en razón. También existía la posibilidad de que Bob la tomara con ella. Que le dijera que había sido por su culpa. Una mujer, a menos que fuera enfermera, no debía estar allí.

Marion recordó que, al poco de unirse a Bob en Madrid, un día de abril un soldado se atrevió a decirle un «es que usted es endiabladamente guapa», aunque la consciencia de que le hablaba a la esposa de su comandante le pisaba la voluntad, impidiéndole que se adentrara en las arenas movedizas de la locura de un esposo celoso. Ya andaba avisada, pero echó la inocencia del cumplido en saco roto.

«Si no hubieras cogido ese maldito barco, no hubiera pasado nada. Pero no. Tu testarudez había tenido que echarlo todo a perder. ¿No te das cuenta? Quizás el eslavo fuera un buen hombre, casado, con hijos… Y ahora has hecho una bestia de él. Una bestia, Marion. Todo por tu culpa. Maldita seas», se imaginó que le decía Bob con ojos turbios enrabiados de impotencia.