Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Fuga Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Escalones

- Sprache: Spanisch

Marshall Preminger, de treinta y siete años, soltero y con una carrera de profesor marcada por varios fracasos, recibe una noticia que podría arreglar su desastrosa situación económica. La súbita muerte de su padre le deja un patrimonio, hasta ese momento desconocido, cuya pieza principal es un apartamento de lujo en un nuevo complejo residencial de Chicago. Al tomar posesión de la herencia Marshall se topa de frente con una comunidad de vecinos que ha transformado el complejo en una microestructura con sus propias reglas, autárquica e independiente. El condominio se revelará como una trágica metáfora de la vida frente a la cual Marshall se encontrará totalmente indefenso. Incluye un prólogo del crítico y escritor Tom LeClair.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Escalones,

2.

Título original: The condominium

© Stanley Elkin, 1973

Edición digital:

© de la traducción: Montse Meneses Vilar, 2015

© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2022

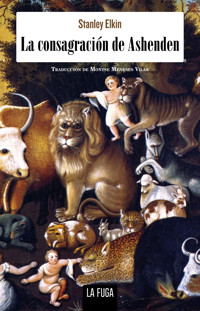

© de la imagen de cubierta: Ana Rey, 2015

© del prólogo: Tom LeClair, 2013

Diseño gráfico: Tactilestudio comunicación creativa

Maquetación digital: Iago Arximiro Gondar Cabanelas

ISBN: 978-84-121595-9-2

Todos los derechos reservados:

La fuga ediciones, S.L.

Passatge Pere Calders 9

08015 Barcelona

www.lafugaediciones.es

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

Stanley Elkin

(1930- 1995)

Nacido en Nueva York, se crió en Chicago y se graduó en la Universidad de Illinois. En 1960 se incorporó a la Universidad de Washington en St. Louis, donde permaneció como profesor de inglés hasta su muerte, en 1995, a causa de complicaciones debidas a la esclerosis múltiple, enfermedad que combatió durante más de treinta años. A lo largo de su carrera como escritor, Elkin publicó dos colecciones de cuentos, el guión de una película (que nunca se llegó a producir) y diez novelas, dos de las cuales, George Mills en 1982 y Mrs. Ted Bliss en 1995, ganaron el National Books Circle Award. Apreciado por la crítica y por muchos escritores de su época, en vida no llegó nunca a tener el éxito esperado, solo después de su muerte se volvieron a reeditar sus obras que a día de hoy son consideradas entre los clásicos de la literatura posmoderna americana del siglo XX.

Stanley Elkin

El condominio

Prólogo de Tom LeClair

Traducción de Montse Meneses Vilar

Stanley Elkin,

encontrando lo extraordinario en lo ordinario1

de Tom LeClair2

El libro más conocido de Stanley Elkin, El no va más, presenta a su personaje más imponente, Dios Padre, que destruye el mundo porque nunca ha encontrado a su público. Aunque Elkin publicó nueve novelas, tres colecciones de novelas cortas, dos colecciones de relatos y otros trabajos con editoriales, y a pesar de haber obtenido el premio del National Book Critics Circle por sus novelas George Mills y Mrs. Ted Bliss en 1982 y 1995, respectivamente, y haber sido finalista del National Book Award con otros tres libros, no encontró a su público hasta que falleció en 1995. Sí que contó con lectores devotos entre destacados autores literarios como Robert Coover, William Gass y Richard Ford; o entre aquellos que llegaron hasta él mediante sus correligionarios contemporáneos Saul Bellow —cuya obra Elkin adoraba— y Philip Roth —a quien no adoraba—; y entre los fans del tipo de ficción que él mismo describió en la entrevista que le hice como aquella «que da al lenguaje la oportunidad de ocurrir». Sin embargo, para Elkin, un público quería decir masas: los oyentes de varios estados de la estrella radiofónica de The Dick Gibson Show, los millones de personas que desfilan por el Reino Mágico de Disney aunque no lo hagan por The Magic Kingdom, o los numerosos habitantes del infierno de El no va más.

Cuando entrevisté a Stanley, él tenía cuarenta y cinco años y no le interesaba el éxito póstumo. «Lo que tenga que pasarle a mi carrera, espero que sea antes de que me muera. Y que les den por culo a las bibliotecas.» Sin embargo, resulta que me he enterado de que ha cambiado de opinión. No hace ni diez minutos he oído su voz desde la tumba que me decía con ese tono de gánster áspero y familiar que adoptaba cuando descarada y, en parte, irónicamente pedía atención:

—Búscame un público, LeClair. Me lo debes. Yo te metí en The Paris Review cuando eras un chaval. El primer ensayo crítico completo que escribiste fue sobre mí.

—¿Y qué me dices de las reseñas positivas que escribí de The Franchiser, El no va más y George Mills después de eso?

—Fueron unos articulitos que no estaban mal, pero después me abandonaste para escribir tu propia ficción. Y no solo eso, para Passing On, les robaste «Viajes terminales» a mis niños moribundos de The Magic Kingdom, y en The Liquidators, rebajaste a simple figurante a mi Ben Flesh de The Franchiser.

—Stanley, ese libro te lo dediqué a ti.

—¿Y a mí de qué me sirvió? Si ya estaba muerto.

Puedo canalizar la voz de Stanley no solo gracias a la grabación de la entrevista que le hice, sino también porque lo escuché en conferencias, en sitios como Brown y Niza. Siempre que podía inventarme una ocasión para llevarlo a la universidad donde daba clases, me las apañaba para conseguirle algo de dinero. Para él, nunca era suficiente. «No creo que menos sea más —me dijo—. Creo que más es más.» Como Push, el personaje de Una poética para bravucones, su obra siempre empujaba en una dirección que iba más allá del territorio en el que se detendrían otros escritores, ya que Stanley nunca se daba por satisfecho con el sustantivo previsible o el verbo más probable, ni con el adjetivo más frecuente o el símil predecible. A él le gustaba agregar elementos y elaborarlos. Para él, más era mejor, el máximo era lo óptimo.

A veces a los críticos sus libros les parecían irregulares y carentes de disciplina debido a que escribía más sobre menos, y encontraba o creaba lo extraordinario en lo ordinario. A pesar de que detestaba oírlo, algunos lectores veían sus novelas como una sucesión de escenas, porque Stanley era un locávoro, igual que un agente inmobiliario, era un apasionado de la ubicación, la ubicación, la ubicación y, lo que es más importante, era un loco de la elocución, de la voz específica de un escenario concreto que encuentra su articulación precisa en la página. Su padre era viajante y él era un entusiasta de la jerga, de la conversación del experto.

Stanley prestaba gran atención a las cosas —le encantaban los objetos— y a las personas —le entretenían los humanos—, los observaba de cerca a la hora de crear sus escenas —con descripciones como si fueran rayos X, diálogos impregnados de ingenio, fervientes monólogos— de una o dos páginas, justo la longitud adecuada para aquellos con periodos de atención propios de Twitter, que aun así buscan fuertes sacudidas del lenguaje mientras esperan en la cola su café para llevar, y a quienes no les importa reír en público cuando uno de los personajes se aparea con un oso, o entra en el ring para enfrentarse con un luchador llamado Muerte, o le saca dinero a la reina de Inglaterra para una donación benéfica.

Tal vez Stanley era un adelantado a su tiempo y a su público. Más que cualquier otro autor de su generación, se dedicó a presentar el carácter norteamericano —de nuevo, el locávoro— y a los personajes norteamericanos: cuentistas excéntricos de toda estirpe, vendedores del yo y criticones vehementes de creencias estrafalarias. Desde la publicación de su primer libro en 1964, numerosos novelistas han incorporado la cultura popular a su ficción, pero Stanley estaba al tanto de cosas que ni siquiera eran cultura propiamente dicha: el desbarajuste en los hipermercados, el tufo debajo de los Arcos Dorados, el ruido de los neumáticos en caminos y vericuetos. Era el David Foster Wallace, el Gary Shteyngart, el Jonathan Lethem, el George Saunders y el Sam Lipsyte —coleccionistas actuales de cultura norteamericana descuajeringada— de su tiempo. Stanley pegaba la nariz al escaparate y, como su personaje The Insight Lady, tenía revelaciones y epifanías a raudales. Por algo llamó Stanley Elkin’s Greatest Hits a una selección de su ficción.

Lo admito, Stanley es un gusto adquirido puesto que a veces disfrutaba siendo ordinario, fingiendo ser chabacano para reírse de gustos excesivamente refinados; fingiendo porque debemos recordar que estamos hablando de un hombre que escribió su tesis sobre Faulkner. «Escenas, ¡y una mierda! —hubiera dicho él—. Los retablos son mi repertorio».

Le gustaban los oyentes, los fans que iban a las lecturas y no pagaban, pero lo que de verdad quería eran espectadores; el tipo de público que tenía el cine, el que paga entrada, para poder vivir así —de nuevo lo admitía casi descaradamente— la «gran vida», tal como cuenta en la entrevista: «Tener aventuras, ir a Europa, vivir clichés dramáticos, todo aquello de lo que están hechas las películas sería vivir la gran vida».

En una ocasión, mi universidad invitó a Stanley a participar en un debate con un especialista en humor que venía cargado de chistes. Como él mismo menciona en la entrevista,

que por cierto, a ratos es divertida y está disponible gratis online, cultivaba el humor de situación, así que el experto hizo que se muriera de la risa, y a mí nunca me perdonó por haberlo colocado junto con el bromista. Creo que usó esa experiencia en Van Gogh’s Room at Arles, así que supongo que no le debo nada; no escribo este ensayo para recompensarlo. Sí, de todos los autores que he entrevistado o conocido en mi vida, Stanley era mi persona favorita, pero lo vi por última vez hace veinticinco años. Escribo esto porque sigo pensando que su obra nunca obtuvo el respeto ni los lectores que se merecía en vida.

Stanley se describía a sí mismo como uno de esos «escritores que añaden» más que como uno «de los que quitan», por lo que la novela era la forma que le daba más libertad para ser él mismo, más que los relatos recopilados en Criers and Kibitzers, Kibitzers and Criers y en Early Elkin. De las novelas cortas, puede que The Bailbondsman, incluida en Searches and Seizures, y Van Gogh’s Room at Arles, en la colección del mismo nombre, constituyan el mejor y más completo ejemplo de entramado de personaje, argumento y entorno inusual, además de ofrecer primeras y finales versiones del propio autor: primero como agresivo buscavidas y después como hombre más sabio que ha conseguido lo que quería y lo ha encontrado mientras lo buscaba. A los lectores con intereses teológicos y escatológicos les interesarán las tres partes de El no va más, que ofrecen un recorrido turístico por Minneapolis-St Paul, por el infierno y por el cielo. Stanley se toma su tiempo hasta llegar a Dios, pero las páginas finales en las que describe el fin del mundo son tan conmovedoras como cualquier texto de ficción contemporáneo. Cuando una vez lo escuché leer esos pasajes donde todos los muertos resucitan como Lázaro, entre la concurrencia había quien lloraba, mientras Stanley sonreía al ver que había encontrado a su público. Esta es una pequeña muestra de una retahíla mucho más larga:

Los cuerpos asomaron a la superficie de los mares y empezaron a nadar. Eran liberados de banderas desteñidas, descoloridas, barcos estufa, pilotes escondidos en los que habían estado agarrados durante años. Emergieron de bancos de peces, de bancos de arena hendidos. Ahogados y asesinados, aparecían flotando desde el fondo de los lagos, con los rostros y los cuerpos en el mismo estado de desaliño que tenían al morir. Eran rezumados por las orillas de los ríos, aparecían en las superficies de los pozos. Marea alta de muertos.3

Las dos primeras novelas de Stanley, Boswell: A Modern Comedy y A Bad Man, se alimentan de una vigorosa obsesión existencial con elementos de comedia baja. El protagonista de Boswell, que siente fijación por su muerte, primero intenta superar su mortalidad transformándose en un hombre fuerte, en luchador profesional, y cuando fracasa, forma un club de los grandes al que pueda pertenecer. Por su parte, Feldman, en A Bad Man, está obsesionado con el poder que emana de las transacciones, se convierte en exitoso propietario de unos grandes almacenes, llega demasiado lejos y termina en la cárcel, donde conoce a otros canallas y maleantes. Estos dos libros, el primero con influencia de Camus y el segundo evocando a Kafka, diseccionan hombres atrapados y logran que se establezca relación entre los términos humor negro o humor absurdo y Elkin.

Las dos siguientes novelas son más antropológicas. El locutor de The Dick Gibson Show, que se siente obligado a convertirse en héroe americano, es el protagonista hecho a medida para Elkin, ya que su retórica ostentosa será la que lo convierta en estrella. Ben Flesh de The Franchiser da rienda suelta a su deseo de ser influyente abriendo negocios por todos los estados

del sur. Estos primeros cuatro protagonistas (Boswell, Feldman, Gibson, Flesh) anhelan un público, agradecimiento, reconocimiento. Pero son estas dos últimas novelas las que forman parte del mejor trabajo de Stanley porque pasan de las

profundas aunque limitadas obsesiones presentes en las dos primeras novelas a entornos más variados que incluyen el «abanico de lo extraño» de la vida norteamericana, las voces delirantes que escucha Dick Gibson, los clientes tristes que observa Ben Flesh:

Tienen debilidad por los restos, por la basura, por las sobras. Por todo lo abandonado y descuidado, lo descartado y revuelto en la basura. Posos, heces. Poso adictos. Toda la escoria multitudinaria de lo normal. ¿Es la economía la que les provoca esta sed? No lo sé, pero no lo creo. Creo que es la adquisición, un vestigio acaparador del instinto, algo ruin y mísero, básico pero no la base, las cosas del mundo como reliquia familiar. El mundo como reliquia, dejado en herencia y que continúa. La dote que la historia abraza.4

Aunque Ben Flesh de The Franchiser tiene la esclerosis múltiple que también acabaría sufriendo Stanley, la invención no escasea en George Mills, su siguiente novela, que extiende el alcance geográfico hasta Europa y el temporal hasta la Edad Media. No obstante, presenta mayor madurez psicológica y unas emociones más mesuradas que en los primeros libros, ya que hace un seguimiento a través de varias generaciones de los «George Mills», de las personas con ese nombre y condición (la de humildad), hasta llegar a un empleado de una empresa de mudanzas en una zona perdida del sur de St. Louis. La propia

humildad del novelista —que rebaja su voz y acentúa la de sus personajes— convierte The Magic Kingdom, una novela sobre un grupo de niños con enfermedades terminales que viaja a Disneylandia, en un libro más generoso y que desafía más el buen gusto que el galardonado George Mills.

Debido al infarto que sufrió de joven y a la esclerosis múltiple, Stanley conocía bien la fragilidad del cuerpo humano y el tipo de enfermedades degenerativas que impregnan The Magic Kingdom, pero nunca olvidaba lo afortunado que era cualquiera de poder estar vivo. Ben Flesh, que se enfrenta a la ruina económica y a una silla de ruedas, expresa la euforia bobalicona que se introduce en las novelas de Stanley —incluso en The Magic Kingdom— en algunos de sus momentos más sombríos. Ben se considera un «hombre privilegiado»:

Que podría haber sido un vegetal o un mineral en lugar de un animal, y un animal inferior en lugar de uno superior, que podría haber sido un lápiz o un punto en un dado, que podría haber sido la costura de un guante o las monedas en el bolsillo de alguien, o un dólar perdido que no encuentra nadie, que podría haber nacido muerto o sentir menos que la arena, o haber sido el flash químico del miedo de otra persona, ay... ¡Ay!5

Tal como Stanley observa en la entrevista, sus obras suelen comenzar con la ocupación del protagonista, algo que lo convierte en uno de los pocos autores contemporáneos cuya obra gira constantemente alrededor del trabajo y, por supuesto, del salario. En The Rabbi of Lud, Jerry Goldkorn describe la experiencia de trabajar de rabino en un municipio deshabitado de Nueva Jersey que se había fundado como cementerio para

judíos de la ciudad de Nueva York. A pesar de que el personaje tiene un cementerio en el patio, razón por la que su hija quiere abandonar Lud, se trata de una de las novelas más alegres y entretenidas de Stanley, un lugar excelente para empezar a leerlo, aunque en la clasificación de Goodreads esté muy abajo. Igual que ocurre en The Magic Kingdom, The Rabbi of Lud deja de centrarse en locos solitarios para hacerlo en protagonistas paternales que deben hacer algunas concesiones por sus hijos.

El tema paterno continúa en The MacGuffin, su novela más convencional en cuanto a argumento, más unificada, ya que la narración transcurre a lo largo de dos días. Bob Druff, un funcionario de cincuenta y ocho años de una ciudad del Medio Oeste, teme que su ingenuo y desdichado hijo pueda estar involucrado en la muerte de una mujer libanesa. Cuando se pone a hacer de detective, Bob disfruta un pelín demasiado con los macguffins —recursos argumentales, giros— que

Stanley utiliza para construir su obra con más análisis psicológico y dosis de realismo, a la vez que conserva su marcado estilo y continúa con el escrutinio del trabajo en los Estados

Unidos, en este caso, de la obra pública. Debido a que el argumento es lineal y está condensado, puede que esta novela se parezca mucho a los libros más vendidos por su capacidad para enganchar.

Igual que Bob Druff, pero mayor, Dorothy Bliss, de Mrs. Ted Bliss, una viuda que vive en un complejo residencial para jubilados de Miami, sale de su caparazón impuesto por el duelo para participar en lo que posiblemente sea un asunto turbio relacionado con la droga y el juego en Sudamérica. Se convierte en la compañera de edad avanzada de un hombre que estafó a su marido, termina aceptando a su egoísta nuera viuda, y en el momento en que el huracán Andrew se le echa encima, hace de reconfortante madre adoptiva. Igual que El planeta de Mr. Sammler, de Bellow, Mrs. Ted Bliss habla de una persona que vuelve de los muertos para, según palabras de Bellow al final de su novela, «cumplir con los términos de su contrato6». Los últimos pensamientos de esta señora de ochenta y dos años, la única protagonista femenina de Stanley, son: «Todo lo demás se enfría. La familia, los amigos, el amor. Incluso la locura queda por fin acallada. Hasta que lo único que queda es la obligación7».

Hace una eternidad, en 1974, cuando le pregunté a Stanley por qué Boswell estaba obsesionado con su mortalidad, me contestó: «porque es la fuerza motriz de mi propia vida. La muerte me preocupa totalmente. La mía, quiero decir». Aunque parezca extraño, creo que hasta heroico, cuanto más se deterioraba la salud de Stanley y más se acercaba a la mortalidad, menos le obsesionaba la idea y menos temeroso se volvió.

Incluso acercándose al final de la vida y sin esperanza de que exista el más allá, The MacGuffin y Mrs. Ted Bliss sugieren que tenemos responsabilidades para con los demás —hasta con los muertos— y para con nuestras historias, nuestros personajes. De joven, yo valoraba más al Elkin obsesionado, al desesperado. Ahora, de mayor, creo que esas dos últimas novelas —«la locura queda por fin acallada»— son su mejor trabajo. Tienen mucho que enseñarnos a aquellos de nosotros que no tendremos una segunda oportunidad.

—¿Esto es todo, LeClair? ¿Nada más?

—Acuérdate del dinero, Stanley. No me pagan por palabra.

1 El texto es un extracto del libro de ensayos de Tom LeClair What to read (or not): essays and reviews (Dzanc Books, 2014), adaptado para esta edición.

2 Tom LeClair (1944) es crítico, ensayista y escritor. Ha colaborado, entre otros, con The New York Times Book Review, American Book Review y Washington Post Book World. Es autor de más de doscientos ensayos, dos libros de crítica y seis novelas. Actualmente es profesor emérito de inglés en la Universidad de Cincinnati y fundador de la página web www.terminaltours.com.

3El no va más, Empúries/Paidós, 1988. Trad. Roser Berdagué.

4 Traducción de la traductora.

5 Traducción de la traductora.

6El planeta de Mr. Sammler, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2010. Trad. Vicente Campos González.

7 Traducción de la traductora.

el condominio

No un sueño —escribiría—, ni una visión ni siquiera una fantasía. Ni un espejismo ni tampoco una aspiración. Ni un objetivo desastroso ni un propósito penoso. Algo más sólido, reconocido. Más real que todo eso. Más real como pueden serlo cien pájaros volando comparados con el que tenemos en mano. Al mismo nivel que la muerte y los impuestos.

Un lugar donde vivir, donde estar. ¿De qué vórtice de la historia salió esa noción de segunda piel? ¿De qué íncipit, de qué gen fundamental de la desnudez vino, fatigada como un pulmón, insistente como las secuencias lógicas de un latido del corazón, los silogismos del cuerpo, esta exigencia de cáscara, tegumento y piel? (No es de extrañar que nuestros padres fueran sastres, que usaran hilo y aguja, o que nuestras madres montaran una arqueología encima de la mesa del comedor, primero la madera, barnizada, lustrada y encerada, después tapetes gruesos, luego el linóleo, después un trapo corriente y después una lámina de plástico con un centro de fruta encima, un plato de caramelos, un jarrón con flores, y nada de esto como protección, y aún menos con fines ornamentales, sino simplemente por devoción al peso como principio, un tropismo innato hacia la masa y la piel). ¿De qué espantoso trauma de exclusión surgió esta necesidad, qué vil expulsión de qué cueva en qué racha increíble de tiempo de perros?

Y nunca tierra, nunca bienes inmuebles, la cesión de terrenos desconocida, inimaginada e innecesaria (¿qué podría hacerse con ella?), incluso la idea de tierra prometida era mera religión, poesía. No. Ninguna gran extensión de mosaico de la Compañía Británica de las Indias Orientales de fondo, ninguna tradición primogénita de fincas, propiedades, patentes y dominios. Ni tierra ni polvo, solo lo que la tierra y el polvo vomitan, sus maderas y arenas y arcillas y minerales y piedras, sus ingredientes, como una receta para hacer cemento.

Su padre —escribiría— conoció a su madre en el campamento. Ya existían las tiendas, pero quizás aquello había sido antes. En algún lugar había una fotografía de unos jóvenes, su padre y sus amigos rodeados de petates, colocados en fila bajo el sol como víctimas de un desastre. Y las chicas —Floradora, Gibson, Bloomer o como se llamara a ese tipo de mujeres en los años veinte— ya con un halo sepia de nostalgia que se les salía de las bragas, les tupía los calcetines, les hinchaba los jerséis, les complicaba los rizos. Asociaciones masculinas —los Ratas de Río, el Club Crusoe, el Club Península— y femeninas —las Quitapenas, las Modernas, las Vete al Cuerno— de oficinistas que iban a New Jersey en tren desde Nueva York, la ciudad. Él había pasado allí más de la mitad de los veranos, pero no tenía grabado el recuerdo del lugar porque siempre cambiaba. De niño había sido como vivir en un plató, un pueblo-estudio que se montaba ante sus ojos. Había observado a los carpinteros, a los operarios de la compañía del gas, a los de las fosas sépticas, a todos los electricistas, a los vendedores de Helados Dugan y Breyer, a los de leche Borden y a los de refrescos Nehi abriendo rutas, buscando clientes, civilizando este páramo como cualquier misionario o conquistador hubiera hecho con el suyo. Había visto llegar la electricidad, el agua corriente, el servicio postal (las cajas para reparto en zonas rurales como si fueran túneles de trenes de juguete que llevaban escrito su nombre en la lata, PATERSON MORNING CALL o BERGEN MESSENGER).

Así que las tiendas desaparecieron (sin haberlas visto nunca, él las sentía, o más bien sentía su ausencia, sabiendo que no caminaba por campos y terrenos despejados, sino por solares y parcelas, a los que antes tendrían que haber precedido campamentos) y aparecieron los bungalós, cada verano se urbanizaba alguna sección nueva de la colonia, los construían de dos en dos, o de cuatro en cuatro, o de seis en seis, como si los especuladores y los contratistas no fueran capaces de pensar en nada que no estuviera en números pares, y su insistencia en la cuidada disposición geométrica fuese igual que la que tenía la arquitectura con el principio de equilibrio, como una especie de protección militar contra el fracaso de la empresa. Solo el suyo y algunos de los otros bungalós de propiedad, o hipotecados en todo caso, no alquilados, de sus padres y un puñado de veteranos colaterales, pioneros como les gustaba llamarse —algunos parientes, todos amigos—, habían sido construidos de manera independiente. (¿Y no se sentía él orgulloso, aristocrático incluso, con la distinción que imponía la propiedad?)

Los bungalós aparecieron y él iba a la colina a esperar los trenes del viernes por la noche que traían hordas de lo que aún llamaban campistas que venían a pasar el fin de semana en la naturaleza. Con el proceso gradual de urbanización vio la llegada de los fabulosos extras —pistas de balonmano, todo un campo de béisbol con bases de madera, dos o tres canchas de tenis— y un verano (se había construido en invierno) una pista al aire libre de patinaje sobre ruedas, por la que después, cuando finalmente la gente compró los bungalós, los constructores dejaron de preocuparse y él la vio literalmente ganada por el terreno; el tablero de tejo dibujado dentro de la pista ovalada fue lo que desapareció primero, los números pintados se fueron desvaneciendo, esfumándose como un fundido en las películas; después irresistiblemente brotaron las malas hierbas por las grietas del cemento que no habían estado allí el año anterior y el otrora liso hormigón blanco se vio invadido de tallos y ramas, la propia pista se iba desintegrando por partes, ahogándose entre hiedras, ortigas, brezos y árboles de aspecto venenoso. Al final no quedó en pie ni una pista de balonmano ni una cancha de tenis ni un embarcadero para las canoas; los patines estaban oxidados, trabados, como si los inquilinos, ahora ya propietarios, no tuvieran ningún interés en el exterior, como si lo hubieran repudiado, como si la vida fuera para vivirla en casa y los juegos a los que habían jugado de solteros —los Chicos Majos, las Mozas Alegres— hubieran terminado con los marcadores literalmente congelados, más definitivos que los récords olímpicos. (Aunque él y sus primos y amigos aún utilizaban las instalaciones, sus habilidades se habían visto afectadas por el deterioro en el que se encontraban).

Pero —en el periodo de transición, antes de que los inquilinos se convirtieran en propietarios— los constructores eran la aristocracia. Hombres como Klein y Charney, a los que raramente se veía y que, como los emperadores de Japón, estaban imbuidos de poder y magia, no solo por el dinero o la fuerza (él había visto a Charney, un millonario viejo lisiado que iba en limusina con su chófer negro que fumaba puros, aparcado en frente de sus ocho bungalós para cobrar el alquiler que los inquilinos le ofrecían tímidamente por la ventana apenas abierta del coche), sino por el mismo hecho de ser propietarios: hombres con casas, con poder para desahuciar. Que muchos de los bungalós estuvieran vacíos durante la guerra no hizo más que reforzar ese poder, como si los que tenían casas sin inquilinos fueran aún más poderosos que aquellos con viviendas habitadas. (A Klein también lo había visto, un gordo como el Capitán de Los Cebollitas1, con mostacho y todo, que siempre llevaba una camisa caqui).

(Y, por cierto —escribiría en el margen—, ¿qué era toda

aquella tontería? ¿Aquel baúl de los recuerdos? A mí, mi infancia no me importaba un cuerno, me impresionaba más la de los demás, la de cualquier otro. ¿Por qué? Si yo era el niño que se acostaba temprano, cuya madre metía en el sobre a las siete de la tarde incluso en verano, con lo cual fracasaba el plan de ahorro de luz, imponiéndome a cambio, con la luminosidad de las ocho y media, la sensación —una parte de esto sucedió en tiempos de guerra, recuerden— de haber trabajado en turnos de noche, hasta tarde, enfrentándolo —enfrentándome a mí—, posiblemente para siempre, con la luz.)